浙科版高中生物必修一第三章第四节细胞呼吸

文档属性

| 名称 | 浙科版高中生物必修一第三章第四节细胞呼吸 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 757.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2011-05-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

细胞呼吸

一 考纲说明:

细胞呼吸的概念

探究酵母菌细胞呼吸的方式

细胞呼吸的方式

细胞呼吸原理的应用

二 知识网络

1.细胞呼吸的概念

细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放出能量并生成ATP的过程。

实质:分解有机物,释放能量,生成ATP

2.探究酵母菌的呼吸方式

(1)探究实验的基本流程

提出问题 →作出假设 →设计实验 →进行实验 →分析结果、得出结论 →表达交流

→进一步探究

(2)实验原理:

(3).设计探究酵母菌呼吸方式的具体过程

(4)实验中的关键步骤

3.细胞呼吸类型

(1).有氧呼吸,场所。过程

(2)无氧呼吸,场所,过程

(3)有氧呼吸和无氧呼吸的区别

4.细胞呼吸原理的应用

①.发酵技术 。酵母菌的应用

②.农业生产

③.粮食储藏和果蔬保鲜

三.考点梳理:

知识点一

1、有氧呼吸的概念

指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把糖类等有机物彻底氧化分解,产生出二氧化碳和水,释放出能量,生成许多ATP的过程

有氧呼吸是高等动物和植物细胞呼吸的主要形式。也是通常所指的呼吸形式。

2、有氧呼吸的过程

(1)、有氧呼吸的原料,一般来说葡萄糖是常用的

(2)、有氧呼吸的场所:主要场所,线粒体

复习线粒体的结构

含有的成分:少量DNA和RNA,(基质中)

与有氧呼吸有关的酶(线粒体的内膜及基质中)

主要功能:

有氧呼吸的主要场所;细胞的 “动力车间”

(3)过程;

①概念:

是指在氧的参与下,通过酶的催化作用,把糖类等有机物彻底氧化分解,产生CO2和H2O,同时释放大量能量的过程。是高等动物和植物细胞呼吸的主要方式。

②总反应式:

③过程:第一阶段:场所:细胞质基质

第二阶段:场所:线粒体

第三阶段:场所:线粒体

注意应用:

A、其中葡萄糖、氧气和水分别参与 第一__、第二_、 第三__阶段的反应;

B、二氧化碳和水分别产生于第__二__、第_三__阶段;能产生[H]的有第_一、二__阶段;

C、能产生能量的有第_一、二、三___阶段,产生能量最多的是第__三__阶段;

D、在细胞质基质中进行的是第_一__阶段,在线粒体中进行的是第_二、三__阶段;一分子二氧化碳中的氧分别来自于反应物__葡萄糖、水___,产物水中的氧来自于反应物_氧气___。

过程 场所 反应物 产物 释放能量

第一阶段 细胞质基质 主要是葡萄糖 丙酮酸、少量[H] 少量能量

第二阶段 线粒体基质 丙酮酸和水 CO2、大量[H] 少量能量

第三阶段 线粒体内膜 [H]、O2 H2O 大量能量

小结

例1(2010·长沙模拟)在呼吸作用过程中,水作为反应物和生成物分别发生在( )

A.第一阶段和第二阶段

B.第二阶段和第三阶段

C.第三阶段和第一阶段

D.第三阶段和第二阶段

【解析】选B。在有氧呼吸中,第二阶段,丙酮酸与H2O反应生成CO2,第三阶段[H]与O2反应生成H2O。

例2.1861年巴斯德发现,利用酵母菌酿酒的时候,如果发酵容器存在氧气,会导致酒精产生停止,这就是所谓的巴斯德效应。直接决定“巴斯德效应”发生与否的反应及其场所

A.酒精+O2 丙酮酸 细胞质基质

B.丙酮酸+O2 CO2 线粒体基质

C.[H]+O2 H2O 线粒体内膜

D.H2O O2+[H] 类囊体的薄膜

【解析】选C。O2存在会抑制酒精的产生,是因为O2能与[H]结合生成H2O,从而使[H]不能还原丙酮酸生成酒精。[H]与O2结合是发生在线粒体内膜上。

知识点二

1.无氧呼吸的概念

一般是指细胞在无氧条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解成为不彻底氧化产物,同时释放出少量能量的过程。

2、无氧呼吸的场所:

细胞质基质

3、无氧呼吸的类型:

⑴以酒精和二氧化碳为呼吸产物的无氧呼吸:

①反应式:

C6H12O6 2C2H5OH(酒精) + 2CO2 + 能量

②常见例子:苹果、水稻等绝大多数高等植物在缺氧时可进行这样的反应;酵母菌在缺氧时也可进行这样的反应。

⑵以乳酸为呼吸产物的无氧呼吸:

①反应式:

C6H12O6 2C3H6O3(乳酸)+ 能量

②常见例子:

高等动物和人在剧烈运动时骨胳肌细胞会进行这样的呼吸;

某些高等植物的某些器官在缺氧时也可进行这样的呼吸,如马铃薯块茎、甜菜块根等;

某些微生物,如乳酸菌也进行这样的呼吸。

酵母菌、乳酸菌等微生物的无氧呼吸也叫发酵

4、无氧呼吸的过程

无氧呼吸的全过程,可以分为两个阶段,两个阶段需要不同的酶催化。

第一个阶段与有氧呼吸的第一阶段完全相同。第二个阶段是,丙酮酸在不同酶的催化作用下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化成乳酸

例3.(2010·漳州模拟)从内地到西藏旅游,到达西藏后很多人会出现乏力现象,原因是在缺氧的环境下细胞呼吸作用的方式发生了改变,下列相关叙述不正确的是( )

A.无氧呼吸增强,导致内环境乳酸增多、pH下降

B.无氧呼吸增强,导致细胞释放的能量减少

C.细胞质基质产生的能量增强,线粒体产生的能量减少

D.由于氧气缺乏,导致第一阶段产生的丙酮酸减少,影响了第二、三阶段的进行

【解析】选D。无氧呼吸是在细胞质基质内进行的,缺氧时无氧呼吸增强,细胞质基质产生的能量增多;有氧呼吸第一阶段产生丙酮酸的多少与氧气无关,影响第三阶段进行的因素是氧气含量。

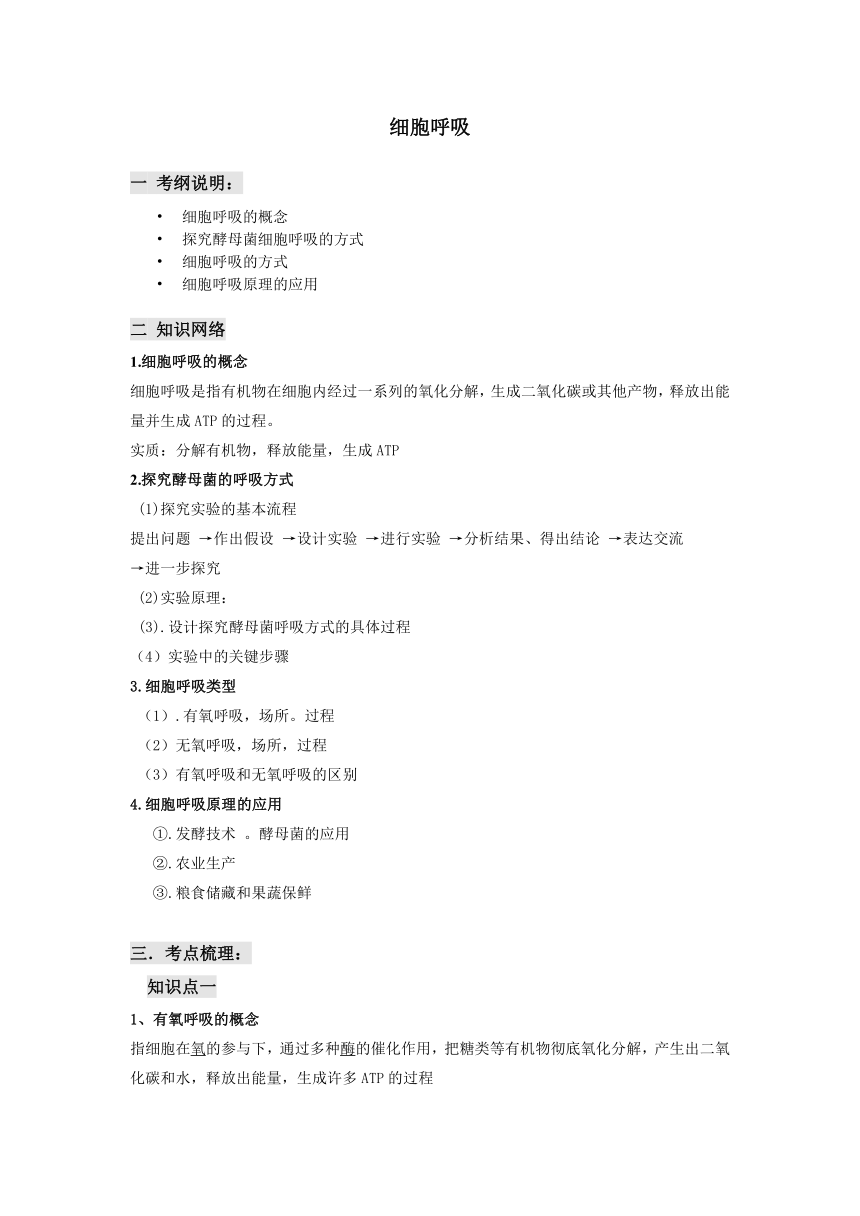

知识点三

有氧呼吸与无氧呼吸的异同

例4.有一瓶混合酵母菌和葡萄糖的培养液,当通入不同浓度的氧气时,其产生的酒精和CO2的量如表所示。下列叙述中错误的是( )

A.氧浓度为b时,经有氧呼吸产生的CO2为6 mol

B.氧浓度为d时,只进行有氧呼吸

C.氧浓度为c时,有50%的葡萄糖用于酒精发酵

D.a值约为0

【解析】选C。酵母菌进行无氧呼吸产生的CO2量和产生酒精的量相等;若产生的CO2多于产生的酒精,则产生的CO2量减去产生的酒精量得到的差值即为有氧呼吸放出的CO2量;若不产生酒精,只放出CO2,说明酵母菌此时只进行有氧呼吸。

知识点四

酵母菌的应用

有氧条件:进行有氧呼吸,产生CO2、H2O、大量能量。酵母菌大量繁殖,不产生酒精。

如:面包制作、酿酒初期

无氧条件:进行无氧呼吸,产生酒精、CO2、少量能量。 酵母菌繁殖慢,产生酒精。

如:酿酒过程

2.生产啤酒、果酒和白酒等 生产乳酸类、柠檬酸类饮料 生产味精、酱油和醋

应用于垃圾、废水的处理 利用发酵产生沼气

3.农业生产

细胞呼吸为植物吸收营养物质、细胞的分裂、植株的生长和发育等提供能量和各种原料,因此,在农业生产上,要设法适当增强细胞呼吸,以促进作物的生长发育。

例:水稻生产中的适时露田和晒田等措施的实质就是为了改善土壤通气条件以增强根系的细胞呼吸

4.粮食储藏和果蔬保鲜

细胞呼吸要消耗有机物,使有机物积累减少。因此,对粮食储藏和果蔬保鲜来说,又要设法降低细胞的呼吸强度,尽可能减少有机物的消耗等。

粮食储藏时,要注意降低温度和保持干燥,抑制细胞呼吸,延长保存期限。

例:稻谷等种子含水量超过14.5%时,呼吸速率就会骤然增加 ,释放出的热量和水分,会导致粮食霉变。

为了抑制细胞呼吸,果蔬储藏时采用降低氧浓度、冲氮气或降低温度等方法。

例:苹果、梨、柑、橘等果实在0~1℃时可储藏几个月不坏;荔枝一般只能短期保鲜,但采用低温速冻等方法可保鲜6~8个月。

农村广泛采用密闭的土窖保存水果蔬菜,也是利用水果自身产生的二氧化碳抑制细胞呼吸的原理。

实验·探究·创新

(1)实验原理:

酵母菌:单细胞真菌,在有氧和无氧条件下都能生存。在有氧条件下主要生成二氧化碳和水,在无氧条件下生成酒精。

二氧化碳可使澄清的石灰水变混浊;可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄。橙色的重铬酸钾(K2Cr2O7)溶液,在酸性条件下与酒精发生化学反应,变成灰绿色

(2).设计探究酵母菌呼吸方式的具体过程

a.提出问题:

酵母菌在有氧还是无氧条件下产生酒精

酵母菌在有氧、无氧条件下是否都能产生的CO2?产生的CO2是否一样多

b.作出假设:

酵母菌在有氧、无氧条件下都能产生的CO2,且有氧条件下产生的CO2比无氧条件下多。在有氧条件下主要生成二氧化碳和水,在无氧条件下主要生成酒精和CO2。

c.设计实验:

思考一:怎样检测有无CO2、酒精产生?

⑴检测有无二氧化碳产生:

试剂: 澄清的石灰水或溴麝香草酚蓝水溶液

原理: 二氧化碳可使澄清的石灰水变混浊; 可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄。

⑵检测有无酒精产生

试剂: 橙色的重铬酸钾(K2Cr2O7)溶液

原理:橙色的重铬酸钾(K2Cr2O7)溶液,在酸性条件下与酒精发生化学反应,变成灰绿色.

思考二:怎样设计对比实验

有氧条件和无氧条件的对比

思考三:怎样控制变量

⑴自变量:氧气的有无

怎样控制?

⑵因变量:细胞呼吸的方式。有无酒精产生、有无CO2产生、CO2产生的多少

⑶无关变量:

①注意等量原则:

②怎样排除通入空气中的二氧化碳的干扰?

将通入的空气先导入能吸收二氧化碳的溶液中(如10%NaOH溶液),导入酵母菌培养液中。

③注意装置的 气密性

④酵母菌的其他培养条件(如温度、pH)相同且适宜

d.实验步骤

①配制酵母菌培养液:20g新鲜食用酵母菌+240mL质量分数为5%的葡萄糖溶液

②检测CO2的产生,装置如下图:

③取两支大小相同、洁净的试管,编号为1、2;

④从 A 和 B 锥形瓶中各取2mL 酵母菌培养液的滤液 ,分别注

入 1、2号试管 中;

⑤再向两支试管中各滴加0.5mL溶有0.1g重铬酸钾的浓硫酸 ,摇匀;

⑥观察 试管中溶液颜色的变化

注意:1、可根据石灰水变浑浊的程度来判断甲、乙两装置中产生CO2的多少。

2、CO2还可以用溴麝香草酚蓝水溶液检测,根据其由蓝变绿再变黄的时间长短来判断产生的CO2的多少。

e.实验现象及分析:

①甲、乙两装置中石灰水都变浑浊,且甲中浑浊程度高且速度快,说明酵母菌在有氧呼吸条件下产生的CO2比无氧条件下产生的多且快。

②2号试管中溶液由橙色变成灰绿色,1号试管不变色,说明酵母菌在无氧条件下分解葡萄糖产生酒精。

f.实验结论:

酵母菌在有氧和无氧条件下都能进行细胞呼吸。在有氧条件下,酵母菌通过细胞呼吸产生大量的CO2;在无氧条件下,酵母菌通过细胞呼吸产生酒精,还产生少量的CO2。

(3)实验中的关键步骤

(1)将甲装置连接橡皮球,让空气间断而持续地依次通过3个锥形瓶,既保证O2的充分供应,又使进入A瓶的空气先经过NaOH的锥形瓶,洗除空气中的CO2,保证第三个锥形瓶的澄清的石灰水变浑浊是由于酵母菌有氧呼吸产生的CO2所致。

(2)B瓶应该封口放置一段时间,待酵母菌将B瓶中O2消耗完,再连通盛有澄清石灰水的锥形瓶,确保是无氧呼吸产生的CO2通入澄清的石灰水。

典例剖析

如图是某同学为了研究酵母菌的无氧呼吸所制作的一个实验装置。开始时在洁净的锥形瓶中装满质量分数为2%的葡萄糖溶液,并在其中加入适量的酵母菌。发酵过程中液体会进入移液管,从移液管的刻度上可以读出进入移液管的液体量,表中是该同学在不同的温度条件下进行实验时所记录的数据(单位:mL)。

(1)实验开始时应对葡萄糖溶液做煮沸处理,其目的是 。

(2)该实验中酵母菌无氧呼吸的反应式是 。

(3)表中数据表示酵母菌细胞呼吸产生的 的量,20℃时它产生的平均速率是 mL/min。

(4)最有利于酵母菌发酵的实验温度是 ,在此温度条件下预计在第5分钟到第6分钟之间移液管中增加的液体量比第4分钟到第5分钟之间增加的量 (多或少),可能的原因是 。

【解析】(1)酵母菌的无氧呼吸需要在无氧的环境中进行,所以需要在实验开始时对葡萄糖溶液做煮沸处理,这样就是为了除去葡萄糖溶液中残留的氧气和杂菌。

(2)酵母菌的无氧呼吸产生的是酒精和二氧化碳,而不是乳酸。

(3)为了测得酵母菌的无氧呼吸强度,最好的方法就是通过检测二氧化碳的排放量来推测,所以表中记录的数据表示酵母菌细胞呼吸时产生的二氧化碳的量,而在20℃时5分钟之内总共释放二氧化碳的量从表中可知是4.5 mL,所以在20℃时二氧化碳产生的平均速率为0.9 mL/min。

(4)从表中可知35℃时二氧化碳释放量最多,所以最有利于酵母菌的发酵,但由于随着反应的进行葡萄糖会逐渐被消耗减少,所以二氧化碳的释放量会逐渐减少。

【答案】

(1)除去氧气和灭菌

(2)C6H12O6 2C2H5OH+2CO2+能量

(3)CO2 0.9

(4)35℃ 少 葡萄糖因消耗而减少

技能演练

1.(2010·芜湖模拟)下列关于细胞呼吸的叙述,错误的是( )

A.细胞呼吸必须在酶的催化下进行

B.人体硬骨组织细胞也进行呼吸

C.酵母菌可以进行有氧呼吸和无氧呼吸

D.叶肉细胞在光照下进行光合作用,不进行呼吸作用

【解析】选D。本题考查细胞呼吸特点。叶肉细胞在光照下既进行光合作用,又进行呼吸作用。

2.(2010·潍坊模拟)呼吸作用对生命活动意义重大,下面关于呼吸作用的叙述正确的是( )

A.线粒体是有氧呼吸的主要场所,没有线粒体的细胞只能进行无氧呼吸

B.有叶绿体的细胞可以自行合成ATP,因此不需要呼吸作用提供能量

C.动物停止呼吸作用就不能合成ATP,作为生命基本特征的新陈代谢就此终结

D.呼吸作用中有机物的分解必须有水和氧气的参与才能释放储存的能量

【解析】选C。本题考查细胞呼吸与能量的供给情况。没有线粒体的细胞也可以进行有氧呼吸,如硝化细菌,故A项错。绿色植物进行生命活动需要的能量来自ATP,而ATP中的能量来自物质的氧化分解,则B项错。动物停止呼吸作用,ATP就无法合成,需要能量的反应则会停止,C项对。在缺氧条件下,某些细胞也可以进行无氧呼吸,所以D项错。

3.(2010·九江模拟)1861年巴斯德发现,利用酵母菌酿酒的时候,如果发酵容器存在氧气,会导致酒精产生停止,这就是所谓的巴斯德效应。直接决定“巴斯德效应”发生与否的反应及其场所是( )

A.酒精+O2→丙酮酸 细胞质基质 B.丙酮酸+O2→CO2 线粒体基质

C.[H]+O2→H2O 线粒体内膜 D.H2O→O2+[H] 类囊体膜

【解析】选C。本题考查细胞呼吸原理的理解能力。利用酵母菌酿酒时,如果有氧气存在,酵母菌就会进行有氧呼吸,在第三阶段,[H]与O2结合而产生水。

4.(2010·北京模拟)下列关于植物细胞呼吸的叙述,正确的是( )

A.细胞呼吸产生的中间产物丙酮酸可以通过线粒体双层膜

B.是否产生二氧化碳是区分的标志

C.高等植物进行需氧呼吸,不能进行厌氧呼吸

D.种子库中贮藏的种子不进行细胞呼吸

【解析】选A。本题考查细胞呼吸原理与应用能力。丙酮酸以主动运输的方式,通过线粒体双层膜进入线粒体内,则A项对。根据是否需要氧气将细胞呼吸分为需氧呼吸和厌氧呼吸,则B项错。高等植物既可以进行有氧呼吸,也可以进行厌氧呼吸,则C项错。贮藏的种子呼吸作用比较弱,故D项错。

5.(2010·天津模拟)在实验条件下,测试某种恒温动物离体细胞呼吸强度(E)受温度变化的影响,正确结果是( )

【解析】选C。本题考查温度对恒温动物离体细胞呼吸作用的影响。如图所示,当温度较低时,酶的活性较低,随着温度升高而呼吸作用增强,约40℃达到最大,当温度过高时,酶的活性会丧失。

6.(2010·扬州模拟)如图表示呼吸作用过程中葡萄糖分解的两个途径。酶1、酶2和酶3 依次分别存在于( )

A.线粒体、线粒体和细胞质基质

B.线粒体、细胞质基质和线粒体

C.细胞质基质、线粒体和细胞质基质

D.细胞质基质、细胞质基质和线粒体

【解析】选C。此题考查细胞呼吸各阶段场所的知识,酶1催化的是有氧呼吸第一阶段反应,由于反应场所是细胞质基质,因此酶1存在于细胞质基质;酶2催化的反应是有氧呼吸第二、三阶段反应,由于反应在线粒体中进行,则酶2存在于线粒体;酶3是催化无氧呼吸的酶存在于细胞质基质。

7.(2010·扬州模拟)等量的酵母菌培养在甲乙两组浓度相同的等量葡萄糖溶液中。甲组进行有氧呼吸,乙组进行酒精发酵。若两组消耗了等量的葡萄糖,则下列说法正确的是( )

①.甲组释放的CO2与乙组释放的CO2的比例为1 :3

②.两者共释放的CO2与消耗的O2的物质的量之比为4 :3

③.甲组溶液的质量低于乙组溶液的质量

④.两组释放的能量之比为19 :1

A.①②③④ B.①④ C.②④ D.②③④

【解析】选C。本题考查细胞呼吸过程中相关物质变化情况。设葡萄糖的量为a,甲组进行有氧呼吸,细胞释放的CO2为6a;乙组进行酒精发酵,细胞释放的CO2为2a,则甲组释放的CO2与乙组释放的CO2的比例为3 :1,故①错。甲、乙组共释放的CO2为8a,消耗的O2为6a,两者比例为4 :3,故②对。由于两组消耗了等量的葡萄糖,所以甲组溶液的质量等于乙组溶液的质量,则③错。甲组葡萄糖分解释放能量为38a,乙组释放能量为2a,则两组释放的能量之比为19 :1,则④对。

8.(2010·芜湖模拟)按下表设计进行试验,分组后,在相同的适宜条件下培养8~10小时,并对实验结果进行分析

试验材料 取样 处理 分组 培养液 供养情况

适宜浓度酵母菌液 50mL 破碎细胞(细胞不完整) 甲 25mL 75mL 无氧

乙 25mL 75mL 遇氧

50mL 未处理 丙 25mL 75mL 无氧

丁 25mL 75mL 通氧

下列叙述正确的是( )

A.甲组不产生CO2而乙组产生 B.甲组的酒精产量与丙组相同

C.丁组能量转换率与丙组相同 D.丁组的氧气消耗量大于乙组

【解析】选D。本题以表格的形式考查细胞呼吸原理。酵母菌在有氧的条件下能将葡萄糖分解成CO2和水,无氧的条件下将葡萄糖分解成CO2和酒精。根据题意可知,甲组、丙组进行无氧呼吸,乙组、丁组进行有氧呼吸。甲组、乙组两组都产生CO2,由于甲组细胞不完整,甲组的酒精产量较丙组少,丁组能量转换率较丙组高,丁组的氧气消耗量大于乙组。

9.(2010·醴陵模拟)细胞呼吸的原理广泛应用于生产实践中,下列分析错误的是( )

A.种子贮存时应先晒干,降低其自由水的含量,从而降低细胞呼吸

B.应用乳酸菌制造酸奶,应先通气,后密封,利于乳酸菌发酵

C.水果保鲜可用低温法,降低酶的活性,降低细胞呼吸

D.栽种庄稼,要多疏松土壤,提高根细胞的呼吸,利于吸收K+等生长所需元素

【解析】选B。本题考查细胞呼吸原理在生产实践中的应用。种子晒干后,减少了自由水,生命活动减弱,减少了有机物的消耗,故A项对。乳酸菌是厌氧型细菌,不需要通气,应该直接密封,利于乳酸菌发酵,则B项错。当温度降低时,酶的活性较低,有机物分解速度较慢,这样利于水果保鲜,则C项对。栽种庄稼时,要多疏松土壤,促进根细胞的呼吸,利于吸收K+等生长所需元素,故D项对。

10.(2010·湘西模拟)在a、b、c、d条件下,测得某植物种子萌发时CO2和O2体积变化的相对值如下表。若底物是葡萄糖,则下列叙述中正确的是( )

A.a条件下,呼吸产物除CO2外还有酒精和乳酸

D.b条件下,有氧呼吸消耗的葡萄糖比无氧呼吸多

C.c条件下,无氧呼吸最弱

D.d条件下,产生的CO2全部来自线粒体

【解析】选D。本题考查细胞有氧呼吸和无氧呼吸原理。在a条件下,细胞进行无氧呼吸,产生CO2,则不产生乳酸,A项错。在b条件下,细胞既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸,前者消耗的葡萄糖为3÷6=0.5,后者消耗的葡萄糖为(8-3)÷2=2.5,故B项错。在d条件下,无氧呼吸最弱,细胞只进行有氧呼吸,在线粒体基质中,进行第二阶段产生CO2,故D项对。

11.(2010·黄冈模拟)在下图3个密闭装置中,分别放入质量相等的三份种子:消毒且刚萌发的小麦种子、未消毒刚萌发的小麦种子及未消毒刚萌发的花生种子。把三套装置放在隔热且适宜条件下培养,下列有关叙述中,错误的是( )

①当A和B玻璃管中的水珠开始移动时,分别记录其移动速率VA和VB,则VA<VB

②如果B和C中都消耗了等质量的有机物,记录温度计读数为TB和TC,则TC>TB

③如果B和C中都消耗了等质量的有机物,记录水珠移动距离LB和LC,则LB<LC

④如果A和C中都消耗了等质量的有机物,记录温度计读数为TA和TC,则TA>TC

A.① B. ② C. ③ D. ④

【解析】选D。装置A和B形成对照,变量为是否消毒,即是否有微生物。B和C形成对照,变量为种子种类的不同。B种子未消毒,在单位时间内,呼吸作用强度大于A,消耗的氧气多,同时两者呼吸作用产生的二氧化碳都被氢氧化钠吸收,所以B中消耗的氧气多,内外的压强差大,玻璃管中的水珠开始移动时的速率VB大于VA。故①对。小麦种子中主要是淀粉,花生种子中含油脂较多,脂分子中含氧元素比糖类(淀粉)少,其氧化分解时,需要的氧气比糖类(淀粉)氧化分解时多,产生的热量比糖类(淀粉)氧化分解时多,如果B和C中都消耗了等质量的有机物,则C中消耗的氧气多,内外的压强差大,产生的热量多,故②③对。A与C比较,即使不考虑是否消毒的问题,也应该是TA<TC ,则④错。

12.(2010·黄冈模拟)下列农业生产措施中,依据的原理与其余各项不同的是( )

A.水稻育苗过程中,应适时排水,暴露稻田进行晒床

B.栽培甘薯、马铃薯时,应多施钾肥,促进地下部分积累糖类物质

C.四川果农将广柑储藏于密闭的地窖中,保存时间可达4~5个月

D.早春寒冷季节,水稻浸种催芽时,常用温水淋种并经常翻动种子

【解析】选C。本题考查细胞呼吸原理在生产中的应用。将柑储藏于密闭的地窖中,可以抑制有氧呼吸,减少有机物的消耗。其他三项是通过增加氧气或提高温度,目的是促进有氧呼吸。

13.(2010·黄冈模拟)下列对各曲线所表示的生物意义的叙述中,错误的是( )

A.甲图可表示二氧化碳含量与光合作用的关系

B.乙图可表示呼吸作用中氧气与光合作用的关系

C.丙图可表示呼吸作用中氧气浓度与二氧化碳生成量的关系

D.丁图可表示细胞中氧气浓度与ATP生成量的关系

【解析】选B。本题综合考查光合作用与呼吸作用影响因素。如甲图,植物吸收二氧化碳增多,光合作用增强,则A项对。如乙图,表示光合作用过程中时间与氧气释放量之间的关系,故B项错。如丙图,氧气含量较低时,无氧呼吸占优势,随着氧气增多,有氧呼吸逐渐增强,则C项对。如丁图,氧气增加,呼吸作用增强,产生ATP增多,故D项对。

14.如图表示某种植物的非绿色器官在不同氧气浓度下的氧气吸收量和无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量,据图判断下列说法不正确的是( )

A.图中乙曲线表示在不同氧气浓度下氧气吸收量

B.图中甲曲线表示在不同氧气浓度下无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量

C.氧浓度为d时该器官的细胞呼吸方式是有氧呼吸

D.若甲代表的细胞呼吸方式在氧浓度为b时消耗了Amol的葡萄糖,则乙代表的细胞呼吸方式在氧浓度为b时消耗的葡萄糖为A/2 mol

【解析】选D。甲代表无氧呼吸CO2释放量,乙代表有氧呼吸CO2释放量或O2的吸收量,有氧呼吸和无氧呼吸在释放等量CO2时,有氧呼吸消耗的葡萄糖为无氧呼吸的1/3。

二,非选择题:

1(2009·福建高考)回答下列题:

如图表示的是测定保温桶内温度变化的实验装置。某研究小组以该装置探究酵母菌在不同条件下呼吸作用的情况。

材料用具:保温桶(500 mL)、温度计、活性干酵母、质量浓度为0.1 g/mL的葡萄糖溶液、棉花、石蜡油。

实验假设:酵母菌在有氧条件下呼吸作用比在无氧条件下呼吸作用放出的热量更多。

(1)取A、B两装置设计实验如下,请补充下表中内容:

(2)B装置葡萄糖溶液煮沸的主要目的是________,这是控制实验的_______变量。

(3)要测定B装置因呼吸作用引起的温度变化量,还需要增加一个装置C。请写出装置C的实验步骤:

(4)实验预期:在适宜条件下实验,30分钟后记录实验结果,若装置A、B、C温度大小关系是___________(用“<、=、>”表示),则假设成立。

答案:(1)①不加入石蜡油 ②加入10 g活性干酵母

(2)去除氧气 自

(3)③加入240 mL煮沸后冷却的葡萄糖溶液

④不加入活性干酵母

(4)A>B>C

【解析】根据实验假设可知A、B两组实验装置要形成对照,分别研究酵母菌的有氧呼吸和无氧呼吸,因此两组实验装置的惟一变量应该是溶液中是否含有氧气,而其他条件均应相同,所以在B装置的步骤二中也应加入10 g活性干酵母。从B装置的实验步骤看,葡萄糖溶液煮沸的主要目的是去除溶液中的氧气,而在液面上铺满石蜡油也是为了隔绝空气,所以B装置用于研究酵母菌的无氧呼吸,那么A装置的步骤三中应不加入石蜡油,用于研究酵母菌的有氧呼吸。为了证实B装置的温度变化是由呼吸作用引起的,应设置一个空白对照组,里面除了不加入活性干酵母外,其余的步骤与B装置相同。如果30分钟后测量的实验结果是A>B>C,那么实验假设成立。

2.菠菜中含有大量的抗氧化剂,具有抗衰老、促进细胞增殖的作用,既能激活大脑功能,又可增强青春活力,有助于防止大脑的老化,防止老年痴呆症。菠菜细胞内的线粒体是细胞呼吸和物质氧化的中心,是机体产生ATP的重要场所,85%左右的ATP均产生于此。如图是对菠菜根在不同O2浓度下气体吸收量和释放量的变化曲线图,请分析回答:

(1)外界O2浓度在2.5%以下时,该器官的呼吸作用方式是________,你作出这种判断的理由是_______________。

(2)外界O2浓度在5%~15%时,该器官的呼吸作用方式是________。你作出这种判断的理由是_______________。

(3)该器官CO2的释放与O2的吸收两条曲线在B点相交后重合为一条曲线,这表明该器官在B点的呼吸作用方式是_____,你作出这种判断的理由是__________________________。

(4)当外界氧浓度为10%时,该器官CO2释放量的相对值为0.6,而氧的吸收量的相对值为0.4。此时,无氧呼吸CO2释放量的相对值相当于有氧呼吸的_____倍;消耗葡萄糖的相对值相当于有氧呼吸的______倍。

(5)细胞内有氧呼吸第二阶段的反应式为:2C3H4O3+6H2O→6CO2+20[H],请你用下列提供的材料、用具,探究丙酮酸水解发生的场所。

材料用具:新鲜猪肝、丙酮酸、完全培养液(不含糖)、清水、吸管、新配置的澄清石灰水。

实验步骤:

①取新鲜猪肝用________处理,得到分散成单个的细胞。

②研磨、离心后得到细胞质基质和线粒体基质,分别倒入甲、乙两试管中存放。

③__________________________________。

④__________________________________

预测实验现象及结论:

①A试管出现混浊,B试管不混浊,说明丙酮酸分解的场所是细胞质基质。

②_______________________________________。

③_______________________________________

答案:(1)无氧呼吸 此时不吸收氧气,但有二氧化碳释放

(2)有氧呼吸与无氧呼吸

此时二氧化碳释放量大于氧气吸收量

(3)有氧呼吸 此时二氧化碳释放量等于氧气吸收量

(4)1/2 1.5

(5)实验步骤:①胰蛋白酶 ③取两支试管分别编号A、B,从试管甲、乙取等量的溶液分别加入到A、B试管内,再在A、B试管中分别加入等量的丙酮酸和完全培养液(不含糖)

④过一段时间后,向A、B试管内分别滴加两滴新配置的澄清石灰水,观察现象

预测实验现象及结论:

②A试管不混浊,B试管出现混浊,说明丙酮酸分解的场所是线粒体基质

③A、B两试管都出现混浊,说明丙酮酸的分解既发生在细胞质基质中又发生在线粒体基质中

【解析】据图分析该非绿色器官在无氧时能够进行产生酒精的无氧呼吸。从有氧呼吸和无氧呼吸的总反应式可以看出,该器官仅进行有氧呼吸时,CO2的释放量和O2的吸收量相同;当没有O2吸收时,该植物器官只进行无氧呼吸;当CO2释放量高于O2吸收量时,该植物器官既进行无氧呼吸又进行有氧呼吸。当CO2的释放量和O2的吸收量之比为0.6∶0.4时,无氧呼吸释放的CO2与有氧呼吸释放的CO2之比为(0.6-0.4)∶0.4=1∶2,无氧呼吸消耗的葡萄糖与有氧呼吸消耗的葡萄糖之比为(0.2/2)∶(0.4/6)=3∶2。实验设计首先要确立对照实验,将细胞质基质和线粒体基质分开,试管内溶液的量一定要遵循等量原则,预测实验现象及结论要全面综合多种可能性。

基质

嵴

内膜

外膜

酶

酶

先是细胞质基质,后是线粒体

细胞质基质

否

是

酒精和CO2;乳酸

CO 2和H2O

释放少量能量,形成少量ATP

释放大量能量,形成大量

ATP

均有丙酮酸这一中间产物,第一阶段场所相同

有氧条件下

无氧条件下

装置密闭,定时通入足够的氧气

装置密闭,不通氧

未消毒毒

未消毒

一 考纲说明:

细胞呼吸的概念

探究酵母菌细胞呼吸的方式

细胞呼吸的方式

细胞呼吸原理的应用

二 知识网络

1.细胞呼吸的概念

细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放出能量并生成ATP的过程。

实质:分解有机物,释放能量,生成ATP

2.探究酵母菌的呼吸方式

(1)探究实验的基本流程

提出问题 →作出假设 →设计实验 →进行实验 →分析结果、得出结论 →表达交流

→进一步探究

(2)实验原理:

(3).设计探究酵母菌呼吸方式的具体过程

(4)实验中的关键步骤

3.细胞呼吸类型

(1).有氧呼吸,场所。过程

(2)无氧呼吸,场所,过程

(3)有氧呼吸和无氧呼吸的区别

4.细胞呼吸原理的应用

①.发酵技术 。酵母菌的应用

②.农业生产

③.粮食储藏和果蔬保鲜

三.考点梳理:

知识点一

1、有氧呼吸的概念

指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把糖类等有机物彻底氧化分解,产生出二氧化碳和水,释放出能量,生成许多ATP的过程

有氧呼吸是高等动物和植物细胞呼吸的主要形式。也是通常所指的呼吸形式。

2、有氧呼吸的过程

(1)、有氧呼吸的原料,一般来说葡萄糖是常用的

(2)、有氧呼吸的场所:主要场所,线粒体

复习线粒体的结构

含有的成分:少量DNA和RNA,(基质中)

与有氧呼吸有关的酶(线粒体的内膜及基质中)

主要功能:

有氧呼吸的主要场所;细胞的 “动力车间”

(3)过程;

①概念:

是指在氧的参与下,通过酶的催化作用,把糖类等有机物彻底氧化分解,产生CO2和H2O,同时释放大量能量的过程。是高等动物和植物细胞呼吸的主要方式。

②总反应式:

③过程:第一阶段:场所:细胞质基质

第二阶段:场所:线粒体

第三阶段:场所:线粒体

注意应用:

A、其中葡萄糖、氧气和水分别参与 第一__、第二_、 第三__阶段的反应;

B、二氧化碳和水分别产生于第__二__、第_三__阶段;能产生[H]的有第_一、二__阶段;

C、能产生能量的有第_一、二、三___阶段,产生能量最多的是第__三__阶段;

D、在细胞质基质中进行的是第_一__阶段,在线粒体中进行的是第_二、三__阶段;一分子二氧化碳中的氧分别来自于反应物__葡萄糖、水___,产物水中的氧来自于反应物_氧气___。

过程 场所 反应物 产物 释放能量

第一阶段 细胞质基质 主要是葡萄糖 丙酮酸、少量[H] 少量能量

第二阶段 线粒体基质 丙酮酸和水 CO2、大量[H] 少量能量

第三阶段 线粒体内膜 [H]、O2 H2O 大量能量

小结

例1(2010·长沙模拟)在呼吸作用过程中,水作为反应物和生成物分别发生在( )

A.第一阶段和第二阶段

B.第二阶段和第三阶段

C.第三阶段和第一阶段

D.第三阶段和第二阶段

【解析】选B。在有氧呼吸中,第二阶段,丙酮酸与H2O反应生成CO2,第三阶段[H]与O2反应生成H2O。

例2.1861年巴斯德发现,利用酵母菌酿酒的时候,如果发酵容器存在氧气,会导致酒精产生停止,这就是所谓的巴斯德效应。直接决定“巴斯德效应”发生与否的反应及其场所

A.酒精+O2 丙酮酸 细胞质基质

B.丙酮酸+O2 CO2 线粒体基质

C.[H]+O2 H2O 线粒体内膜

D.H2O O2+[H] 类囊体的薄膜

【解析】选C。O2存在会抑制酒精的产生,是因为O2能与[H]结合生成H2O,从而使[H]不能还原丙酮酸生成酒精。[H]与O2结合是发生在线粒体内膜上。

知识点二

1.无氧呼吸的概念

一般是指细胞在无氧条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解成为不彻底氧化产物,同时释放出少量能量的过程。

2、无氧呼吸的场所:

细胞质基质

3、无氧呼吸的类型:

⑴以酒精和二氧化碳为呼吸产物的无氧呼吸:

①反应式:

C6H12O6 2C2H5OH(酒精) + 2CO2 + 能量

②常见例子:苹果、水稻等绝大多数高等植物在缺氧时可进行这样的反应;酵母菌在缺氧时也可进行这样的反应。

⑵以乳酸为呼吸产物的无氧呼吸:

①反应式:

C6H12O6 2C3H6O3(乳酸)+ 能量

②常见例子:

高等动物和人在剧烈运动时骨胳肌细胞会进行这样的呼吸;

某些高等植物的某些器官在缺氧时也可进行这样的呼吸,如马铃薯块茎、甜菜块根等;

某些微生物,如乳酸菌也进行这样的呼吸。

酵母菌、乳酸菌等微生物的无氧呼吸也叫发酵

4、无氧呼吸的过程

无氧呼吸的全过程,可以分为两个阶段,两个阶段需要不同的酶催化。

第一个阶段与有氧呼吸的第一阶段完全相同。第二个阶段是,丙酮酸在不同酶的催化作用下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化成乳酸

例3.(2010·漳州模拟)从内地到西藏旅游,到达西藏后很多人会出现乏力现象,原因是在缺氧的环境下细胞呼吸作用的方式发生了改变,下列相关叙述不正确的是( )

A.无氧呼吸增强,导致内环境乳酸增多、pH下降

B.无氧呼吸增强,导致细胞释放的能量减少

C.细胞质基质产生的能量增强,线粒体产生的能量减少

D.由于氧气缺乏,导致第一阶段产生的丙酮酸减少,影响了第二、三阶段的进行

【解析】选D。无氧呼吸是在细胞质基质内进行的,缺氧时无氧呼吸增强,细胞质基质产生的能量增多;有氧呼吸第一阶段产生丙酮酸的多少与氧气无关,影响第三阶段进行的因素是氧气含量。

知识点三

有氧呼吸与无氧呼吸的异同

例4.有一瓶混合酵母菌和葡萄糖的培养液,当通入不同浓度的氧气时,其产生的酒精和CO2的量如表所示。下列叙述中错误的是( )

A.氧浓度为b时,经有氧呼吸产生的CO2为6 mol

B.氧浓度为d时,只进行有氧呼吸

C.氧浓度为c时,有50%的葡萄糖用于酒精发酵

D.a值约为0

【解析】选C。酵母菌进行无氧呼吸产生的CO2量和产生酒精的量相等;若产生的CO2多于产生的酒精,则产生的CO2量减去产生的酒精量得到的差值即为有氧呼吸放出的CO2量;若不产生酒精,只放出CO2,说明酵母菌此时只进行有氧呼吸。

知识点四

酵母菌的应用

有氧条件:进行有氧呼吸,产生CO2、H2O、大量能量。酵母菌大量繁殖,不产生酒精。

如:面包制作、酿酒初期

无氧条件:进行无氧呼吸,产生酒精、CO2、少量能量。 酵母菌繁殖慢,产生酒精。

如:酿酒过程

2.生产啤酒、果酒和白酒等 生产乳酸类、柠檬酸类饮料 生产味精、酱油和醋

应用于垃圾、废水的处理 利用发酵产生沼气

3.农业生产

细胞呼吸为植物吸收营养物质、细胞的分裂、植株的生长和发育等提供能量和各种原料,因此,在农业生产上,要设法适当增强细胞呼吸,以促进作物的生长发育。

例:水稻生产中的适时露田和晒田等措施的实质就是为了改善土壤通气条件以增强根系的细胞呼吸

4.粮食储藏和果蔬保鲜

细胞呼吸要消耗有机物,使有机物积累减少。因此,对粮食储藏和果蔬保鲜来说,又要设法降低细胞的呼吸强度,尽可能减少有机物的消耗等。

粮食储藏时,要注意降低温度和保持干燥,抑制细胞呼吸,延长保存期限。

例:稻谷等种子含水量超过14.5%时,呼吸速率就会骤然增加 ,释放出的热量和水分,会导致粮食霉变。

为了抑制细胞呼吸,果蔬储藏时采用降低氧浓度、冲氮气或降低温度等方法。

例:苹果、梨、柑、橘等果实在0~1℃时可储藏几个月不坏;荔枝一般只能短期保鲜,但采用低温速冻等方法可保鲜6~8个月。

农村广泛采用密闭的土窖保存水果蔬菜,也是利用水果自身产生的二氧化碳抑制细胞呼吸的原理。

实验·探究·创新

(1)实验原理:

酵母菌:单细胞真菌,在有氧和无氧条件下都能生存。在有氧条件下主要生成二氧化碳和水,在无氧条件下生成酒精。

二氧化碳可使澄清的石灰水变混浊;可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄。橙色的重铬酸钾(K2Cr2O7)溶液,在酸性条件下与酒精发生化学反应,变成灰绿色

(2).设计探究酵母菌呼吸方式的具体过程

a.提出问题:

酵母菌在有氧还是无氧条件下产生酒精

酵母菌在有氧、无氧条件下是否都能产生的CO2?产生的CO2是否一样多

b.作出假设:

酵母菌在有氧、无氧条件下都能产生的CO2,且有氧条件下产生的CO2比无氧条件下多。在有氧条件下主要生成二氧化碳和水,在无氧条件下主要生成酒精和CO2。

c.设计实验:

思考一:怎样检测有无CO2、酒精产生?

⑴检测有无二氧化碳产生:

试剂: 澄清的石灰水或溴麝香草酚蓝水溶液

原理: 二氧化碳可使澄清的石灰水变混浊; 可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄。

⑵检测有无酒精产生

试剂: 橙色的重铬酸钾(K2Cr2O7)溶液

原理:橙色的重铬酸钾(K2Cr2O7)溶液,在酸性条件下与酒精发生化学反应,变成灰绿色.

思考二:怎样设计对比实验

有氧条件和无氧条件的对比

思考三:怎样控制变量

⑴自变量:氧气的有无

怎样控制?

⑵因变量:细胞呼吸的方式。有无酒精产生、有无CO2产生、CO2产生的多少

⑶无关变量:

①注意等量原则:

②怎样排除通入空气中的二氧化碳的干扰?

将通入的空气先导入能吸收二氧化碳的溶液中(如10%NaOH溶液),导入酵母菌培养液中。

③注意装置的 气密性

④酵母菌的其他培养条件(如温度、pH)相同且适宜

d.实验步骤

①配制酵母菌培养液:20g新鲜食用酵母菌+240mL质量分数为5%的葡萄糖溶液

②检测CO2的产生,装置如下图:

③取两支大小相同、洁净的试管,编号为1、2;

④从 A 和 B 锥形瓶中各取2mL 酵母菌培养液的滤液 ,分别注

入 1、2号试管 中;

⑤再向两支试管中各滴加0.5mL溶有0.1g重铬酸钾的浓硫酸 ,摇匀;

⑥观察 试管中溶液颜色的变化

注意:1、可根据石灰水变浑浊的程度来判断甲、乙两装置中产生CO2的多少。

2、CO2还可以用溴麝香草酚蓝水溶液检测,根据其由蓝变绿再变黄的时间长短来判断产生的CO2的多少。

e.实验现象及分析:

①甲、乙两装置中石灰水都变浑浊,且甲中浑浊程度高且速度快,说明酵母菌在有氧呼吸条件下产生的CO2比无氧条件下产生的多且快。

②2号试管中溶液由橙色变成灰绿色,1号试管不变色,说明酵母菌在无氧条件下分解葡萄糖产生酒精。

f.实验结论:

酵母菌在有氧和无氧条件下都能进行细胞呼吸。在有氧条件下,酵母菌通过细胞呼吸产生大量的CO2;在无氧条件下,酵母菌通过细胞呼吸产生酒精,还产生少量的CO2。

(3)实验中的关键步骤

(1)将甲装置连接橡皮球,让空气间断而持续地依次通过3个锥形瓶,既保证O2的充分供应,又使进入A瓶的空气先经过NaOH的锥形瓶,洗除空气中的CO2,保证第三个锥形瓶的澄清的石灰水变浑浊是由于酵母菌有氧呼吸产生的CO2所致。

(2)B瓶应该封口放置一段时间,待酵母菌将B瓶中O2消耗完,再连通盛有澄清石灰水的锥形瓶,确保是无氧呼吸产生的CO2通入澄清的石灰水。

典例剖析

如图是某同学为了研究酵母菌的无氧呼吸所制作的一个实验装置。开始时在洁净的锥形瓶中装满质量分数为2%的葡萄糖溶液,并在其中加入适量的酵母菌。发酵过程中液体会进入移液管,从移液管的刻度上可以读出进入移液管的液体量,表中是该同学在不同的温度条件下进行实验时所记录的数据(单位:mL)。

(1)实验开始时应对葡萄糖溶液做煮沸处理,其目的是 。

(2)该实验中酵母菌无氧呼吸的反应式是 。

(3)表中数据表示酵母菌细胞呼吸产生的 的量,20℃时它产生的平均速率是 mL/min。

(4)最有利于酵母菌发酵的实验温度是 ,在此温度条件下预计在第5分钟到第6分钟之间移液管中增加的液体量比第4分钟到第5分钟之间增加的量 (多或少),可能的原因是 。

【解析】(1)酵母菌的无氧呼吸需要在无氧的环境中进行,所以需要在实验开始时对葡萄糖溶液做煮沸处理,这样就是为了除去葡萄糖溶液中残留的氧气和杂菌。

(2)酵母菌的无氧呼吸产生的是酒精和二氧化碳,而不是乳酸。

(3)为了测得酵母菌的无氧呼吸强度,最好的方法就是通过检测二氧化碳的排放量来推测,所以表中记录的数据表示酵母菌细胞呼吸时产生的二氧化碳的量,而在20℃时5分钟之内总共释放二氧化碳的量从表中可知是4.5 mL,所以在20℃时二氧化碳产生的平均速率为0.9 mL/min。

(4)从表中可知35℃时二氧化碳释放量最多,所以最有利于酵母菌的发酵,但由于随着反应的进行葡萄糖会逐渐被消耗减少,所以二氧化碳的释放量会逐渐减少。

【答案】

(1)除去氧气和灭菌

(2)C6H12O6 2C2H5OH+2CO2+能量

(3)CO2 0.9

(4)35℃ 少 葡萄糖因消耗而减少

技能演练

1.(2010·芜湖模拟)下列关于细胞呼吸的叙述,错误的是( )

A.细胞呼吸必须在酶的催化下进行

B.人体硬骨组织细胞也进行呼吸

C.酵母菌可以进行有氧呼吸和无氧呼吸

D.叶肉细胞在光照下进行光合作用,不进行呼吸作用

【解析】选D。本题考查细胞呼吸特点。叶肉细胞在光照下既进行光合作用,又进行呼吸作用。

2.(2010·潍坊模拟)呼吸作用对生命活动意义重大,下面关于呼吸作用的叙述正确的是( )

A.线粒体是有氧呼吸的主要场所,没有线粒体的细胞只能进行无氧呼吸

B.有叶绿体的细胞可以自行合成ATP,因此不需要呼吸作用提供能量

C.动物停止呼吸作用就不能合成ATP,作为生命基本特征的新陈代谢就此终结

D.呼吸作用中有机物的分解必须有水和氧气的参与才能释放储存的能量

【解析】选C。本题考查细胞呼吸与能量的供给情况。没有线粒体的细胞也可以进行有氧呼吸,如硝化细菌,故A项错。绿色植物进行生命活动需要的能量来自ATP,而ATP中的能量来自物质的氧化分解,则B项错。动物停止呼吸作用,ATP就无法合成,需要能量的反应则会停止,C项对。在缺氧条件下,某些细胞也可以进行无氧呼吸,所以D项错。

3.(2010·九江模拟)1861年巴斯德发现,利用酵母菌酿酒的时候,如果发酵容器存在氧气,会导致酒精产生停止,这就是所谓的巴斯德效应。直接决定“巴斯德效应”发生与否的反应及其场所是( )

A.酒精+O2→丙酮酸 细胞质基质 B.丙酮酸+O2→CO2 线粒体基质

C.[H]+O2→H2O 线粒体内膜 D.H2O→O2+[H] 类囊体膜

【解析】选C。本题考查细胞呼吸原理的理解能力。利用酵母菌酿酒时,如果有氧气存在,酵母菌就会进行有氧呼吸,在第三阶段,[H]与O2结合而产生水。

4.(2010·北京模拟)下列关于植物细胞呼吸的叙述,正确的是( )

A.细胞呼吸产生的中间产物丙酮酸可以通过线粒体双层膜

B.是否产生二氧化碳是区分的标志

C.高等植物进行需氧呼吸,不能进行厌氧呼吸

D.种子库中贮藏的种子不进行细胞呼吸

【解析】选A。本题考查细胞呼吸原理与应用能力。丙酮酸以主动运输的方式,通过线粒体双层膜进入线粒体内,则A项对。根据是否需要氧气将细胞呼吸分为需氧呼吸和厌氧呼吸,则B项错。高等植物既可以进行有氧呼吸,也可以进行厌氧呼吸,则C项错。贮藏的种子呼吸作用比较弱,故D项错。

5.(2010·天津模拟)在实验条件下,测试某种恒温动物离体细胞呼吸强度(E)受温度变化的影响,正确结果是( )

【解析】选C。本题考查温度对恒温动物离体细胞呼吸作用的影响。如图所示,当温度较低时,酶的活性较低,随着温度升高而呼吸作用增强,约40℃达到最大,当温度过高时,酶的活性会丧失。

6.(2010·扬州模拟)如图表示呼吸作用过程中葡萄糖分解的两个途径。酶1、酶2和酶3 依次分别存在于( )

A.线粒体、线粒体和细胞质基质

B.线粒体、细胞质基质和线粒体

C.细胞质基质、线粒体和细胞质基质

D.细胞质基质、细胞质基质和线粒体

【解析】选C。此题考查细胞呼吸各阶段场所的知识,酶1催化的是有氧呼吸第一阶段反应,由于反应场所是细胞质基质,因此酶1存在于细胞质基质;酶2催化的反应是有氧呼吸第二、三阶段反应,由于反应在线粒体中进行,则酶2存在于线粒体;酶3是催化无氧呼吸的酶存在于细胞质基质。

7.(2010·扬州模拟)等量的酵母菌培养在甲乙两组浓度相同的等量葡萄糖溶液中。甲组进行有氧呼吸,乙组进行酒精发酵。若两组消耗了等量的葡萄糖,则下列说法正确的是( )

①.甲组释放的CO2与乙组释放的CO2的比例为1 :3

②.两者共释放的CO2与消耗的O2的物质的量之比为4 :3

③.甲组溶液的质量低于乙组溶液的质量

④.两组释放的能量之比为19 :1

A.①②③④ B.①④ C.②④ D.②③④

【解析】选C。本题考查细胞呼吸过程中相关物质变化情况。设葡萄糖的量为a,甲组进行有氧呼吸,细胞释放的CO2为6a;乙组进行酒精发酵,细胞释放的CO2为2a,则甲组释放的CO2与乙组释放的CO2的比例为3 :1,故①错。甲、乙组共释放的CO2为8a,消耗的O2为6a,两者比例为4 :3,故②对。由于两组消耗了等量的葡萄糖,所以甲组溶液的质量等于乙组溶液的质量,则③错。甲组葡萄糖分解释放能量为38a,乙组释放能量为2a,则两组释放的能量之比为19 :1,则④对。

8.(2010·芜湖模拟)按下表设计进行试验,分组后,在相同的适宜条件下培养8~10小时,并对实验结果进行分析

试验材料 取样 处理 分组 培养液 供养情况

适宜浓度酵母菌液 50mL 破碎细胞(细胞不完整) 甲 25mL 75mL 无氧

乙 25mL 75mL 遇氧

50mL 未处理 丙 25mL 75mL 无氧

丁 25mL 75mL 通氧

下列叙述正确的是( )

A.甲组不产生CO2而乙组产生 B.甲组的酒精产量与丙组相同

C.丁组能量转换率与丙组相同 D.丁组的氧气消耗量大于乙组

【解析】选D。本题以表格的形式考查细胞呼吸原理。酵母菌在有氧的条件下能将葡萄糖分解成CO2和水,无氧的条件下将葡萄糖分解成CO2和酒精。根据题意可知,甲组、丙组进行无氧呼吸,乙组、丁组进行有氧呼吸。甲组、乙组两组都产生CO2,由于甲组细胞不完整,甲组的酒精产量较丙组少,丁组能量转换率较丙组高,丁组的氧气消耗量大于乙组。

9.(2010·醴陵模拟)细胞呼吸的原理广泛应用于生产实践中,下列分析错误的是( )

A.种子贮存时应先晒干,降低其自由水的含量,从而降低细胞呼吸

B.应用乳酸菌制造酸奶,应先通气,后密封,利于乳酸菌发酵

C.水果保鲜可用低温法,降低酶的活性,降低细胞呼吸

D.栽种庄稼,要多疏松土壤,提高根细胞的呼吸,利于吸收K+等生长所需元素

【解析】选B。本题考查细胞呼吸原理在生产实践中的应用。种子晒干后,减少了自由水,生命活动减弱,减少了有机物的消耗,故A项对。乳酸菌是厌氧型细菌,不需要通气,应该直接密封,利于乳酸菌发酵,则B项错。当温度降低时,酶的活性较低,有机物分解速度较慢,这样利于水果保鲜,则C项对。栽种庄稼时,要多疏松土壤,促进根细胞的呼吸,利于吸收K+等生长所需元素,故D项对。

10.(2010·湘西模拟)在a、b、c、d条件下,测得某植物种子萌发时CO2和O2体积变化的相对值如下表。若底物是葡萄糖,则下列叙述中正确的是( )

A.a条件下,呼吸产物除CO2外还有酒精和乳酸

D.b条件下,有氧呼吸消耗的葡萄糖比无氧呼吸多

C.c条件下,无氧呼吸最弱

D.d条件下,产生的CO2全部来自线粒体

【解析】选D。本题考查细胞有氧呼吸和无氧呼吸原理。在a条件下,细胞进行无氧呼吸,产生CO2,则不产生乳酸,A项错。在b条件下,细胞既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸,前者消耗的葡萄糖为3÷6=0.5,后者消耗的葡萄糖为(8-3)÷2=2.5,故B项错。在d条件下,无氧呼吸最弱,细胞只进行有氧呼吸,在线粒体基质中,进行第二阶段产生CO2,故D项对。

11.(2010·黄冈模拟)在下图3个密闭装置中,分别放入质量相等的三份种子:消毒且刚萌发的小麦种子、未消毒刚萌发的小麦种子及未消毒刚萌发的花生种子。把三套装置放在隔热且适宜条件下培养,下列有关叙述中,错误的是( )

①当A和B玻璃管中的水珠开始移动时,分别记录其移动速率VA和VB,则VA<VB

②如果B和C中都消耗了等质量的有机物,记录温度计读数为TB和TC,则TC>TB

③如果B和C中都消耗了等质量的有机物,记录水珠移动距离LB和LC,则LB<LC

④如果A和C中都消耗了等质量的有机物,记录温度计读数为TA和TC,则TA>TC

A.① B. ② C. ③ D. ④

【解析】选D。装置A和B形成对照,变量为是否消毒,即是否有微生物。B和C形成对照,变量为种子种类的不同。B种子未消毒,在单位时间内,呼吸作用强度大于A,消耗的氧气多,同时两者呼吸作用产生的二氧化碳都被氢氧化钠吸收,所以B中消耗的氧气多,内外的压强差大,玻璃管中的水珠开始移动时的速率VB大于VA。故①对。小麦种子中主要是淀粉,花生种子中含油脂较多,脂分子中含氧元素比糖类(淀粉)少,其氧化分解时,需要的氧气比糖类(淀粉)氧化分解时多,产生的热量比糖类(淀粉)氧化分解时多,如果B和C中都消耗了等质量的有机物,则C中消耗的氧气多,内外的压强差大,产生的热量多,故②③对。A与C比较,即使不考虑是否消毒的问题,也应该是TA<TC ,则④错。

12.(2010·黄冈模拟)下列农业生产措施中,依据的原理与其余各项不同的是( )

A.水稻育苗过程中,应适时排水,暴露稻田进行晒床

B.栽培甘薯、马铃薯时,应多施钾肥,促进地下部分积累糖类物质

C.四川果农将广柑储藏于密闭的地窖中,保存时间可达4~5个月

D.早春寒冷季节,水稻浸种催芽时,常用温水淋种并经常翻动种子

【解析】选C。本题考查细胞呼吸原理在生产中的应用。将柑储藏于密闭的地窖中,可以抑制有氧呼吸,减少有机物的消耗。其他三项是通过增加氧气或提高温度,目的是促进有氧呼吸。

13.(2010·黄冈模拟)下列对各曲线所表示的生物意义的叙述中,错误的是( )

A.甲图可表示二氧化碳含量与光合作用的关系

B.乙图可表示呼吸作用中氧气与光合作用的关系

C.丙图可表示呼吸作用中氧气浓度与二氧化碳生成量的关系

D.丁图可表示细胞中氧气浓度与ATP生成量的关系

【解析】选B。本题综合考查光合作用与呼吸作用影响因素。如甲图,植物吸收二氧化碳增多,光合作用增强,则A项对。如乙图,表示光合作用过程中时间与氧气释放量之间的关系,故B项错。如丙图,氧气含量较低时,无氧呼吸占优势,随着氧气增多,有氧呼吸逐渐增强,则C项对。如丁图,氧气增加,呼吸作用增强,产生ATP增多,故D项对。

14.如图表示某种植物的非绿色器官在不同氧气浓度下的氧气吸收量和无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量,据图判断下列说法不正确的是( )

A.图中乙曲线表示在不同氧气浓度下氧气吸收量

B.图中甲曲线表示在不同氧气浓度下无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量

C.氧浓度为d时该器官的细胞呼吸方式是有氧呼吸

D.若甲代表的细胞呼吸方式在氧浓度为b时消耗了Amol的葡萄糖,则乙代表的细胞呼吸方式在氧浓度为b时消耗的葡萄糖为A/2 mol

【解析】选D。甲代表无氧呼吸CO2释放量,乙代表有氧呼吸CO2释放量或O2的吸收量,有氧呼吸和无氧呼吸在释放等量CO2时,有氧呼吸消耗的葡萄糖为无氧呼吸的1/3。

二,非选择题:

1(2009·福建高考)回答下列题:

如图表示的是测定保温桶内温度变化的实验装置。某研究小组以该装置探究酵母菌在不同条件下呼吸作用的情况。

材料用具:保温桶(500 mL)、温度计、活性干酵母、质量浓度为0.1 g/mL的葡萄糖溶液、棉花、石蜡油。

实验假设:酵母菌在有氧条件下呼吸作用比在无氧条件下呼吸作用放出的热量更多。

(1)取A、B两装置设计实验如下,请补充下表中内容:

(2)B装置葡萄糖溶液煮沸的主要目的是________,这是控制实验的_______变量。

(3)要测定B装置因呼吸作用引起的温度变化量,还需要增加一个装置C。请写出装置C的实验步骤:

(4)实验预期:在适宜条件下实验,30分钟后记录实验结果,若装置A、B、C温度大小关系是___________(用“<、=、>”表示),则假设成立。

答案:(1)①不加入石蜡油 ②加入10 g活性干酵母

(2)去除氧气 自

(3)③加入240 mL煮沸后冷却的葡萄糖溶液

④不加入活性干酵母

(4)A>B>C

【解析】根据实验假设可知A、B两组实验装置要形成对照,分别研究酵母菌的有氧呼吸和无氧呼吸,因此两组实验装置的惟一变量应该是溶液中是否含有氧气,而其他条件均应相同,所以在B装置的步骤二中也应加入10 g活性干酵母。从B装置的实验步骤看,葡萄糖溶液煮沸的主要目的是去除溶液中的氧气,而在液面上铺满石蜡油也是为了隔绝空气,所以B装置用于研究酵母菌的无氧呼吸,那么A装置的步骤三中应不加入石蜡油,用于研究酵母菌的有氧呼吸。为了证实B装置的温度变化是由呼吸作用引起的,应设置一个空白对照组,里面除了不加入活性干酵母外,其余的步骤与B装置相同。如果30分钟后测量的实验结果是A>B>C,那么实验假设成立。

2.菠菜中含有大量的抗氧化剂,具有抗衰老、促进细胞增殖的作用,既能激活大脑功能,又可增强青春活力,有助于防止大脑的老化,防止老年痴呆症。菠菜细胞内的线粒体是细胞呼吸和物质氧化的中心,是机体产生ATP的重要场所,85%左右的ATP均产生于此。如图是对菠菜根在不同O2浓度下气体吸收量和释放量的变化曲线图,请分析回答:

(1)外界O2浓度在2.5%以下时,该器官的呼吸作用方式是________,你作出这种判断的理由是_______________。

(2)外界O2浓度在5%~15%时,该器官的呼吸作用方式是________。你作出这种判断的理由是_______________。

(3)该器官CO2的释放与O2的吸收两条曲线在B点相交后重合为一条曲线,这表明该器官在B点的呼吸作用方式是_____,你作出这种判断的理由是__________________________。

(4)当外界氧浓度为10%时,该器官CO2释放量的相对值为0.6,而氧的吸收量的相对值为0.4。此时,无氧呼吸CO2释放量的相对值相当于有氧呼吸的_____倍;消耗葡萄糖的相对值相当于有氧呼吸的______倍。

(5)细胞内有氧呼吸第二阶段的反应式为:2C3H4O3+6H2O→6CO2+20[H],请你用下列提供的材料、用具,探究丙酮酸水解发生的场所。

材料用具:新鲜猪肝、丙酮酸、完全培养液(不含糖)、清水、吸管、新配置的澄清石灰水。

实验步骤:

①取新鲜猪肝用________处理,得到分散成单个的细胞。

②研磨、离心后得到细胞质基质和线粒体基质,分别倒入甲、乙两试管中存放。

③__________________________________。

④__________________________________

预测实验现象及结论:

①A试管出现混浊,B试管不混浊,说明丙酮酸分解的场所是细胞质基质。

②_______________________________________。

③_______________________________________

答案:(1)无氧呼吸 此时不吸收氧气,但有二氧化碳释放

(2)有氧呼吸与无氧呼吸

此时二氧化碳释放量大于氧气吸收量

(3)有氧呼吸 此时二氧化碳释放量等于氧气吸收量

(4)1/2 1.5

(5)实验步骤:①胰蛋白酶 ③取两支试管分别编号A、B,从试管甲、乙取等量的溶液分别加入到A、B试管内,再在A、B试管中分别加入等量的丙酮酸和完全培养液(不含糖)

④过一段时间后,向A、B试管内分别滴加两滴新配置的澄清石灰水,观察现象

预测实验现象及结论:

②A试管不混浊,B试管出现混浊,说明丙酮酸分解的场所是线粒体基质

③A、B两试管都出现混浊,说明丙酮酸的分解既发生在细胞质基质中又发生在线粒体基质中

【解析】据图分析该非绿色器官在无氧时能够进行产生酒精的无氧呼吸。从有氧呼吸和无氧呼吸的总反应式可以看出,该器官仅进行有氧呼吸时,CO2的释放量和O2的吸收量相同;当没有O2吸收时,该植物器官只进行无氧呼吸;当CO2释放量高于O2吸收量时,该植物器官既进行无氧呼吸又进行有氧呼吸。当CO2的释放量和O2的吸收量之比为0.6∶0.4时,无氧呼吸释放的CO2与有氧呼吸释放的CO2之比为(0.6-0.4)∶0.4=1∶2,无氧呼吸消耗的葡萄糖与有氧呼吸消耗的葡萄糖之比为(0.2/2)∶(0.4/6)=3∶2。实验设计首先要确立对照实验,将细胞质基质和线粒体基质分开,试管内溶液的量一定要遵循等量原则,预测实验现象及结论要全面综合多种可能性。

基质

嵴

内膜

外膜

酶

酶

先是细胞质基质,后是线粒体

细胞质基质

否

是

酒精和CO2;乳酸

CO 2和H2O

释放少量能量,形成少量ATP

释放大量能量,形成大量

ATP

均有丙酮酸这一中间产物,第一阶段场所相同

有氧条件下

无氧条件下

装置密闭,定时通入足够的氧气

装置密闭,不通氧

未消毒毒

未消毒