11《短文两篇》之《记承天寺夜游》课件(31张ppt)

文档属性

| 名称 | 11《短文两篇》之《记承天寺夜游》课件(31张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-30 22:34:23 | ||

图片预览

文档简介

记承天寺夜游

苏轼

1. 读“神品之文”

2. 品“月色之美”

3. 悟“闲人之情”

学习目标

景

情

解题

“记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

承 天 寺 塔

位于银川市城西承天寺内,俗称“西塔”,是西夏王朝的主要佛寺。始建于1050年,距今已有900多年的历史。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。

1.记:

是古代的一种文体,多用来记事 。

如《桃花源记》

2.说:

是一议论性的古代文体 ,大多就一事 一 物或一种 现象抒发作者感慨。如《爱莲说》。

3.铭:

古代刻在器物上用来警戒自己或陈述功德的文字,后来就成为一种文体,这种文体一般都是用韵的。如《陋室铭》。

4.书:

书即书信,古人的信又叫“尺牍”或叫“信札”,是一种应用性的文体。如《答谢中书书》。

了解作者

苏轼字子瞻,号“东坡居士”,世人称其为“苏东坡”。汉族,眉州人(今四川眉山,北宋时为眉山城)。

北宋著名文学家、书画家、词人、诗人,美食家,豪放派词人代表。与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏” ,为“唐宋八大家”之一。

资料: 张怀民,名梦得。宋神宗元丰六年(1083)贬黄州,初时寓居承天寺虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,绝不罣碍於迁谪之事,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位有过人自制力和品格清高超逸的人。。曾筑亭於住所之旁,以纵揽江山之胜概,苏轼名之为「快哉亭」,并写水调歌头词相赠。

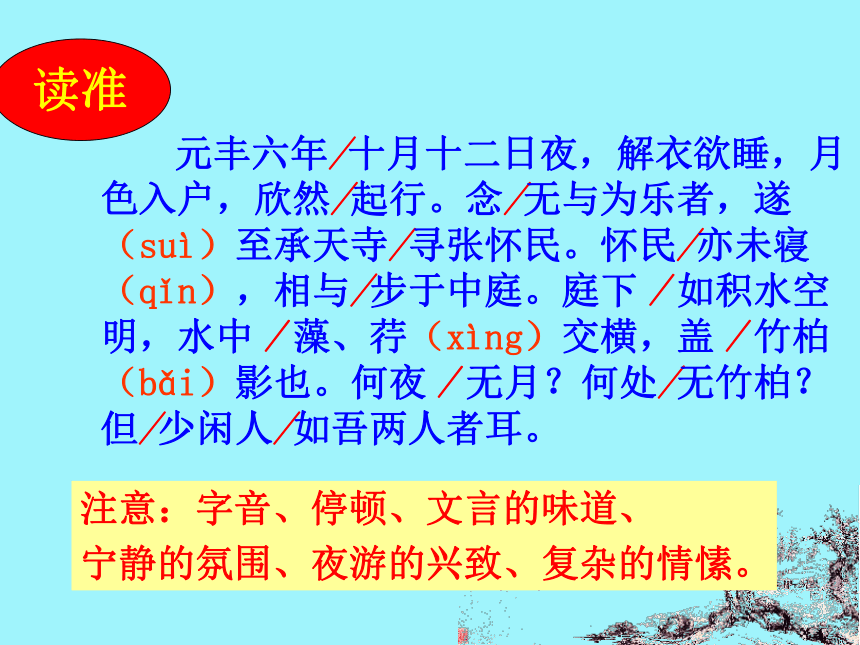

元丰六年/十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂(suì)至承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝(qǐn),相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇(xìng)交横,盖/竹柏(bǎi)影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

读准

注意:字音、停顿、文言的味道、

宁静的氛围、夜游的兴致、复杂的情愫。

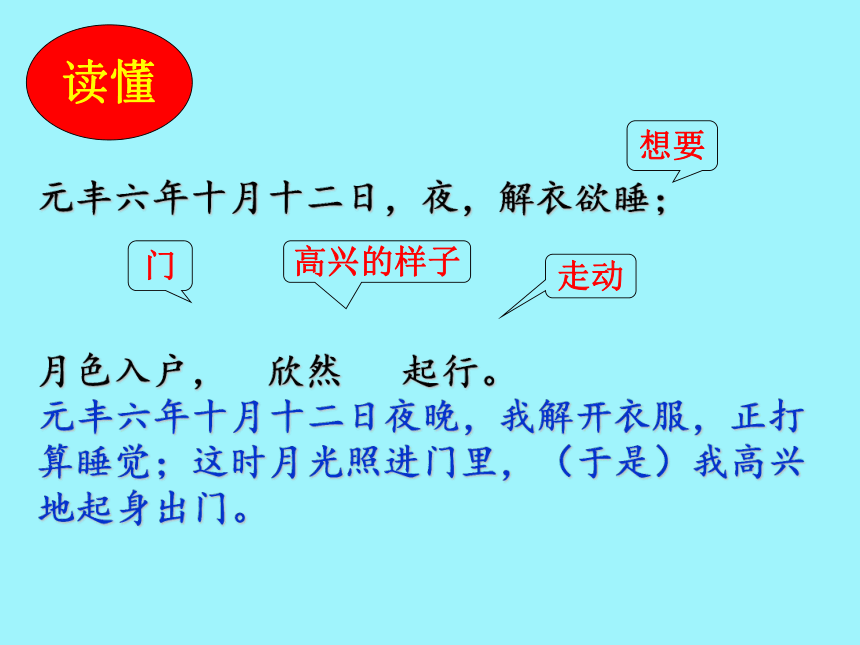

元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡;

月色入户, 欣然 起行。

想要

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉;这时月光照进门里,(于是)我高兴地起身出门。

门

高兴的样子

走动

读懂

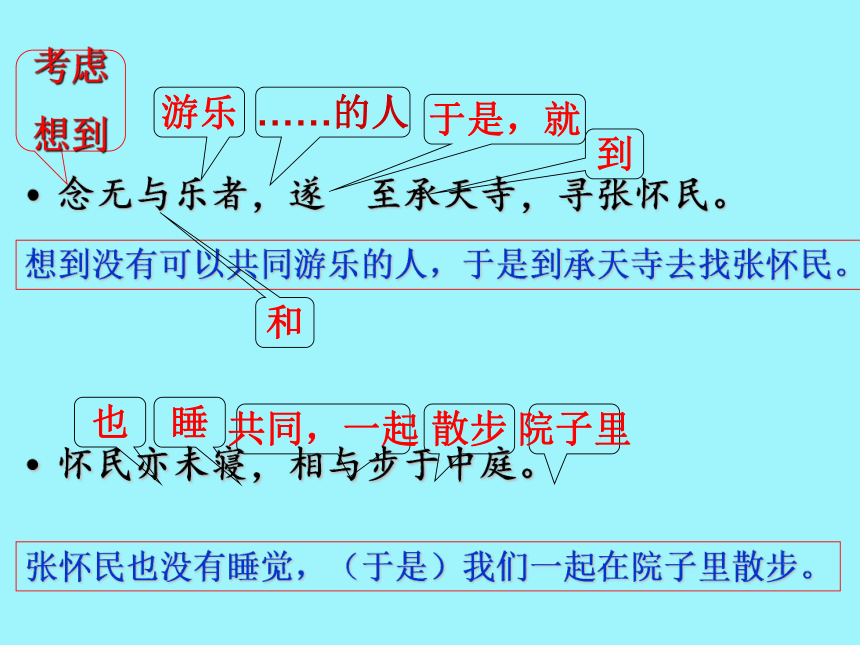

念无与乐者,遂 至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

考虑

想到

游乐

……的人

共同,一起

散步

院子里

于是,就

想到没有可以共同游乐的人,于是到承天寺去找张怀民。

睡

张怀民也没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

也

到

和

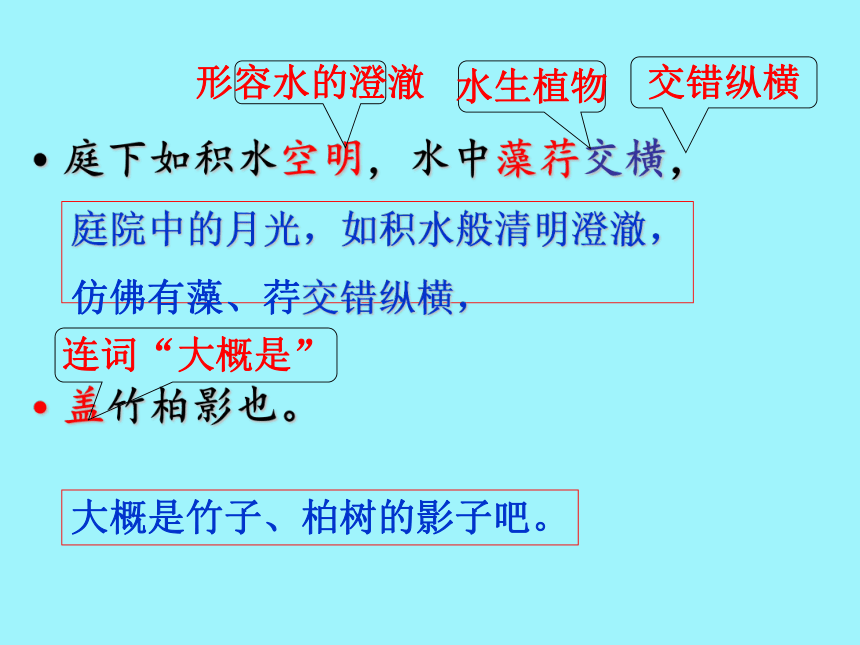

庭下如积水空明,水中藻荇交横,

盖竹柏影也。

形容水的澄澈

水生植物

交错纵横

连词“大概是”

庭院中的月光,如积水般清明澄澈,

仿佛有藻、荇交错纵横,

大概是竹子、柏树的影子吧。

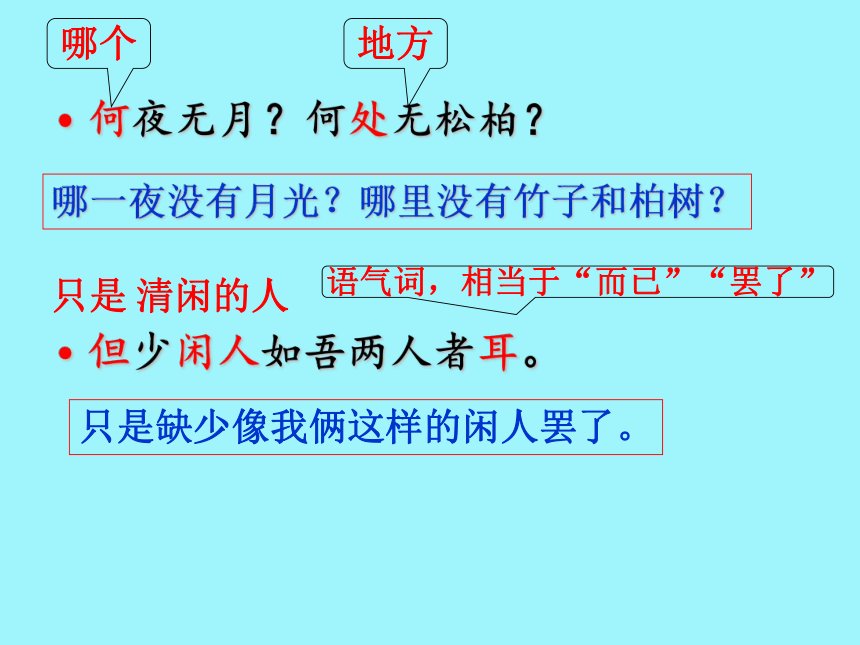

何夜无月?何处无松柏?

但少闲人如吾两人者耳。

哪个

地方

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?

只是

清闲的人

语气词,相当于“而已”“罢了”

只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

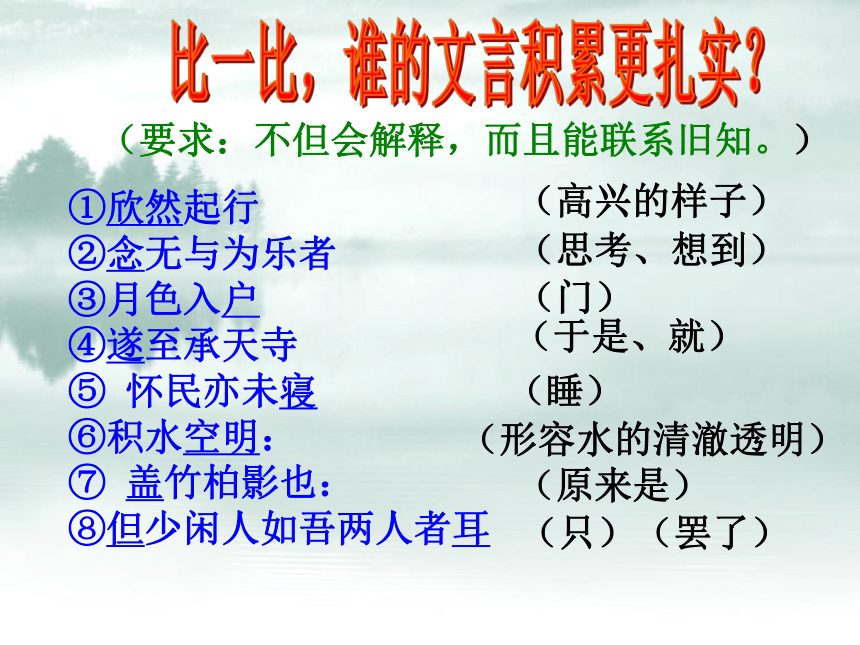

比一比,谁的文言积累更扎实?

①欣然起行

②念无与为乐者

③月色入户

④遂至承天寺

⑤ 怀民亦未寝

⑥积水空明:

⑦ 盖竹柏影也:

⑧但少闲人如吾两人者耳

(高兴的样子)

(思考、想到)

(门)

(形容水的清澈透明)

(原来是)

(于是、就)

(只)(罢了)

(睡)

(要求:不但会解释,而且能联系旧知。)

比一比,谁的文言翻译更准确?

读通

⑴解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

⑵念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

⑶庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

⑷何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳

想到没有与我同乐的人,于是到承天寺去找张怀民。张怀民也没有睡觉,于是,(我们)一起在庭院中散步。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?只是缺少像我俩

这样的闲人罢了。

(月光照在)庭院中,如水一般澄澈清明,水中藻荇之类的水草交错纵横,原来是竹子和柏树的影子啊。

我脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。

本文叙述了一个怎样的故事?六要素分别是什么?文章的思路是怎样的?

(尽量用文中词语概括)

欣然起行

寻张怀民

步于中庭

漫步赏月

发出感慨

元丰六年十月十二日夜,“我”和张怀民一起在承天寺的庭院中赏月。

?时间(夜),地点(承天寺)

整体感知

叙 ( )之事

写 ( )之景

抒 ( )之情

夜游

月色

闲人

1、作者为什么要夜游承天寺?

一是作者被贬,心情郁闷、孤独;二是因为月色很美。

思问题

2.“欣然起行”表现了作者怎样的心情?

寂寞寒夜中难得的喜悦与兴奋。

3.从“念无与为乐者”中揣摩作者的心情。

作者可能想:与谁一同赏月才不致辜负如此良宵?在这谪居的寂寞中,谁能与我同赏明月?透出忧愁孤寂的心情。

4.表明“念“的结果的句子是什么?

遂至承天寺,寻张怀民。

5.“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

作者要寻的这个人,面对如此月夜,不会蒙头大睡,肯定也在赏月,但在何处赏月呢?因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友人共同赏月的急切心情。

品“月色之美”

合作探究

1.作者看到了怎样的景?说说写出了景物的什么特点?

“ 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

作者以高度凝练的笔墨,生动形象地写出了月色如水一样清明澄澈及月夜环境的清幽,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界,。

2.苏轼用了什么手法把月亮写得如此富有神韵和诗意?

品美景

庭下如积水空明,水中藻荇交横,

盖竹柏影也。

水——月色

藻、荇——(竹柏影)

皎洁空灵清澈透明

疏影摇曳清丽淡雅

奇特的想象,新奇的比喻

虚实相生 动静结合

静

动

冰清玉洁的透明世界

恬静敞亮的豁达胸襟

“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”抒发了作者怎样的感情?

悟“闲人之情”

背景:元丰二年,苏轼被诬在诗文中讽刺新法,被捕下狱。出狱后,他以犯人身份被贬黄州,任黄州团练副使,这是一个有职无权的闲差,不得签署公事,不得擅自离开安置所,无薪俸,于是他在城外东坡租50亩荒地开荒种地,种黄桑,盖草堂,养活家小。这段城东坡地耕田的经历还使得他有了一个伴随一生的雅号:“东坡居士”。在黄州的苏轼,就成为闲人”苏东坡。

具有闲情雅致、热爱生活、热爱美,懂得自我排遣、自我释放。

那一个字最能体现作者的心情呢?

透过这空明的月色,你看到了一个有着怎样人生态度的苏东坡?

“闲”字的情感:赏月的欣喜,漫步的悠闲、贬谪的落寞、自我排遣的达观。

面对赤壁的滔滔江水,他豪迈奔放地说:

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

面对青春的一去不复返,他积极乐观地说:

“谁道人生无再少,

门前流水尚能西,

休将白发唱黄鸡。”

面对自然界的风吹雨打,他从容洒脱地说:

“谁怕?

一蓑烟雨任平生。”

获人生哲理 谈人生感悟

结合苏轼的人生经历和处世态度,你将获得怎样的人生感悟?

拓展延伸

●在逆境中磨练自己的意志,丰富自己的人生,让逆境成为塑造完美人格的雕塑家。

●只要心中有景,何处不是花香满径?

课后作业:

1、背诵并默写课文;

2、课下整理听课笔记;

①归纳重点词语; ②理解重点语句。

谢谢大家!

苏轼

1. 读“神品之文”

2. 品“月色之美”

3. 悟“闲人之情”

学习目标

景

情

解题

“记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

承 天 寺 塔

位于银川市城西承天寺内,俗称“西塔”,是西夏王朝的主要佛寺。始建于1050年,距今已有900多年的历史。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。

1.记:

是古代的一种文体,多用来记事 。

如《桃花源记》

2.说:

是一议论性的古代文体 ,大多就一事 一 物或一种 现象抒发作者感慨。如《爱莲说》。

3.铭:

古代刻在器物上用来警戒自己或陈述功德的文字,后来就成为一种文体,这种文体一般都是用韵的。如《陋室铭》。

4.书:

书即书信,古人的信又叫“尺牍”或叫“信札”,是一种应用性的文体。如《答谢中书书》。

了解作者

苏轼字子瞻,号“东坡居士”,世人称其为“苏东坡”。汉族,眉州人(今四川眉山,北宋时为眉山城)。

北宋著名文学家、书画家、词人、诗人,美食家,豪放派词人代表。与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏” ,为“唐宋八大家”之一。

资料: 张怀民,名梦得。宋神宗元丰六年(1083)贬黄州,初时寓居承天寺虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,绝不罣碍於迁谪之事,公务之暇,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位有过人自制力和品格清高超逸的人。。曾筑亭於住所之旁,以纵揽江山之胜概,苏轼名之为「快哉亭」,并写水调歌头词相赠。

元丰六年/十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂(suì)至承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝(qǐn),相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇(xìng)交横,盖/竹柏(bǎi)影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

读准

注意:字音、停顿、文言的味道、

宁静的氛围、夜游的兴致、复杂的情愫。

元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡;

月色入户, 欣然 起行。

想要

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉;这时月光照进门里,(于是)我高兴地起身出门。

门

高兴的样子

走动

读懂

念无与乐者,遂 至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

考虑

想到

游乐

……的人

共同,一起

散步

院子里

于是,就

想到没有可以共同游乐的人,于是到承天寺去找张怀民。

睡

张怀民也没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

也

到

和

庭下如积水空明,水中藻荇交横,

盖竹柏影也。

形容水的澄澈

水生植物

交错纵横

连词“大概是”

庭院中的月光,如积水般清明澄澈,

仿佛有藻、荇交错纵横,

大概是竹子、柏树的影子吧。

何夜无月?何处无松柏?

但少闲人如吾两人者耳。

哪个

地方

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?

只是

清闲的人

语气词,相当于“而已”“罢了”

只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

比一比,谁的文言积累更扎实?

①欣然起行

②念无与为乐者

③月色入户

④遂至承天寺

⑤ 怀民亦未寝

⑥积水空明:

⑦ 盖竹柏影也:

⑧但少闲人如吾两人者耳

(高兴的样子)

(思考、想到)

(门)

(形容水的清澈透明)

(原来是)

(于是、就)

(只)(罢了)

(睡)

(要求:不但会解释,而且能联系旧知。)

比一比,谁的文言翻译更准确?

读通

⑴解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

⑵念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

⑶庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

⑷何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳

想到没有与我同乐的人,于是到承天寺去找张怀民。张怀民也没有睡觉,于是,(我们)一起在庭院中散步。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?只是缺少像我俩

这样的闲人罢了。

(月光照在)庭院中,如水一般澄澈清明,水中藻荇之类的水草交错纵横,原来是竹子和柏树的影子啊。

我脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。

本文叙述了一个怎样的故事?六要素分别是什么?文章的思路是怎样的?

(尽量用文中词语概括)

欣然起行

寻张怀民

步于中庭

漫步赏月

发出感慨

元丰六年十月十二日夜,“我”和张怀民一起在承天寺的庭院中赏月。

?时间(夜),地点(承天寺)

整体感知

叙 ( )之事

写 ( )之景

抒 ( )之情

夜游

月色

闲人

1、作者为什么要夜游承天寺?

一是作者被贬,心情郁闷、孤独;二是因为月色很美。

思问题

2.“欣然起行”表现了作者怎样的心情?

寂寞寒夜中难得的喜悦与兴奋。

3.从“念无与为乐者”中揣摩作者的心情。

作者可能想:与谁一同赏月才不致辜负如此良宵?在这谪居的寂寞中,谁能与我同赏明月?透出忧愁孤寂的心情。

4.表明“念“的结果的句子是什么?

遂至承天寺,寻张怀民。

5.“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

作者要寻的这个人,面对如此月夜,不会蒙头大睡,肯定也在赏月,但在何处赏月呢?因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友人共同赏月的急切心情。

品“月色之美”

合作探究

1.作者看到了怎样的景?说说写出了景物的什么特点?

“ 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

作者以高度凝练的笔墨,生动形象地写出了月色如水一样清明澄澈及月夜环境的清幽,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界,。

2.苏轼用了什么手法把月亮写得如此富有神韵和诗意?

品美景

庭下如积水空明,水中藻荇交横,

盖竹柏影也。

水——月色

藻、荇——(竹柏影)

皎洁空灵清澈透明

疏影摇曳清丽淡雅

奇特的想象,新奇的比喻

虚实相生 动静结合

静

动

冰清玉洁的透明世界

恬静敞亮的豁达胸襟

“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”抒发了作者怎样的感情?

悟“闲人之情”

背景:元丰二年,苏轼被诬在诗文中讽刺新法,被捕下狱。出狱后,他以犯人身份被贬黄州,任黄州团练副使,这是一个有职无权的闲差,不得签署公事,不得擅自离开安置所,无薪俸,于是他在城外东坡租50亩荒地开荒种地,种黄桑,盖草堂,养活家小。这段城东坡地耕田的经历还使得他有了一个伴随一生的雅号:“东坡居士”。在黄州的苏轼,就成为闲人”苏东坡。

具有闲情雅致、热爱生活、热爱美,懂得自我排遣、自我释放。

那一个字最能体现作者的心情呢?

透过这空明的月色,你看到了一个有着怎样人生态度的苏东坡?

“闲”字的情感:赏月的欣喜,漫步的悠闲、贬谪的落寞、自我排遣的达观。

面对赤壁的滔滔江水,他豪迈奔放地说:

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

面对青春的一去不复返,他积极乐观地说:

“谁道人生无再少,

门前流水尚能西,

休将白发唱黄鸡。”

面对自然界的风吹雨打,他从容洒脱地说:

“谁怕?

一蓑烟雨任平生。”

获人生哲理 谈人生感悟

结合苏轼的人生经历和处世态度,你将获得怎样的人生感悟?

拓展延伸

●在逆境中磨练自己的意志,丰富自己的人生,让逆境成为塑造完美人格的雕塑家。

●只要心中有景,何处不是花香满径?

课后作业:

1、背诵并默写课文;

2、课下整理听课笔记;

①归纳重点词语; ②理解重点语句。

谢谢大家!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读