22《《孟子》三章》之《富贵不能淫》课件 (共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 22《《孟子》三章》之《富贵不能淫》课件 (共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-30 22:37:01 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

人们经常说“大丈夫说到做到”“大丈夫行不更名,坐不改姓”,我们一起来看看“亚圣”孟子对“大丈夫”的阐释。

导入

《孟子》三章

富贵不能淫

作者介绍

孟子(前372-前289),名轲,字子舆。他是继孔子之后儒家学派的又一位大师,被推尊为“亚圣”。

孟子生活在社会动荡不安,人民生活十分痛苦的年代。面对这样的一个社会,孟子提出了“民贵君轻”的主张,呼吁各国重视人民的作用;强烈反对不义战争,宣扬“仁政”“王道”,并将这一希望寄托在统治阶级发“仁心”上。

作品介绍

《孟子》是孟子的言论汇编,共七篇,是孟子和他的弟子万章、公孙丑等人合著的,记录了孟子治国思想、政治观点和政治行动,属儒家经典著作,与《论语》《大学》《中庸》合称四书。

《孟子》是以记言为主的语录体散文,其中有许多长篇大论,气势磅礴,议论尖锐、机智而雄辩,对后世的散文写作产生了深刻的影响。

朗读课文

1、师朗读,生听读,注意字音、停顿并划分节奏;

2、学生自由朗读课文;

3、学生个读,分组读。

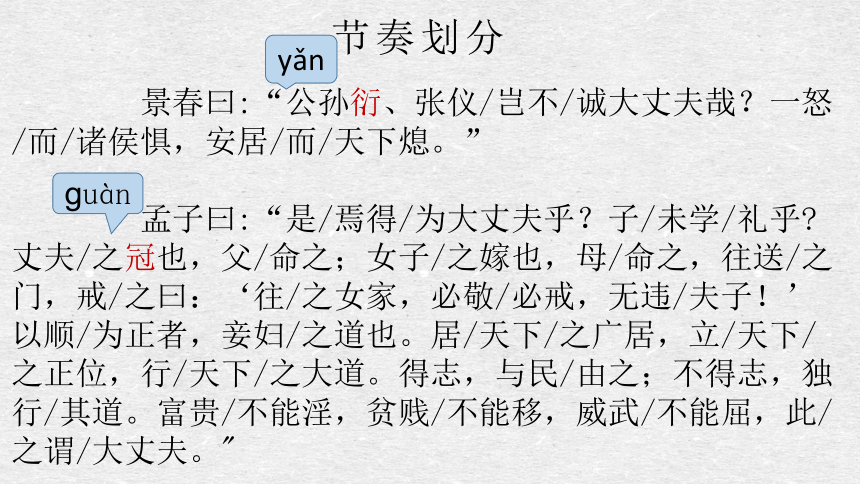

节奏划分

景春曰:“公孙衍、张仪/岂不/诚大丈夫哉?一怒/而/诸侯惧,安居/而/天下熄。”

孟子曰:“是/焉得/为大丈夫乎?子/未学/礼乎 丈夫/之冠也,父/命之;女子/之嫁也,母/命之,往送/之门,戒/之曰:‘往/之女家,必敬/必戒,无违/夫子!’以顺/为正者,妾妇/之道也。居/天下/之广居,立/天下/之正位,行/天下/之大道。得志,与民/由之;不得志,独行/其道。富贵/不能淫,贫贱/不能移,威武/不能屈,此/之谓/大丈夫。"

yǎn

ɡuàn

翻译课文

反复朗读课文,小组合作,借助课下注释翻译课文。

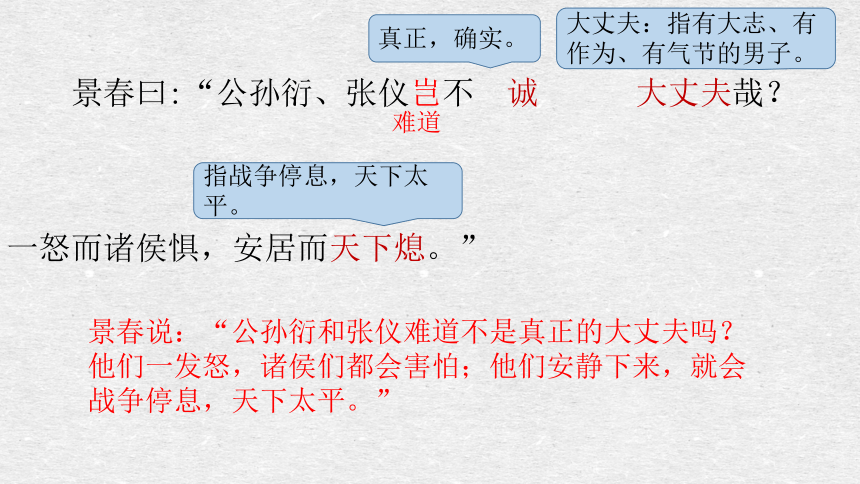

景春曰:“公孙衍、张仪岂不 诚 大丈夫哉?

一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

真正,确实。

大丈夫:指有大志、有作为、有气节的男子。

指战争停息,天下太平。

景春说:“公孙衍和张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯们都会害怕;他们安静下来,就会战争停息,天下太平。”

难道

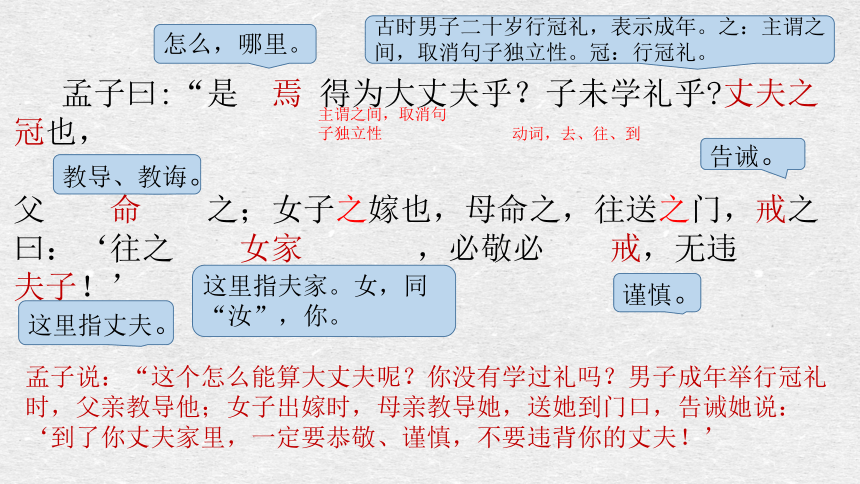

孟子曰:“是 焉 得为大丈夫乎?子未学礼乎 丈夫之冠也,

父 命 之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之 女家 ,必敬必 戒,无违 夫子!’

古时男子二十岁行冠礼,表示成年。之:主谓之间,取消句子独立性。冠:行冠礼。

怎么,哪里。

教导、教诲。

告诫。

这里指夫家。女,同“汝”,你。

谨慎。

这里指丈夫。

孟子说:“这个怎么能算大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子成年举行冠礼时,父亲教导他;女子出嫁时,母亲教导她,送她到门口,告诫她说:‘到了你丈夫家里,一定要恭敬、谨慎,不要违背你的丈夫!’

主谓之间,取消句子独立性

动词,去、往、到

以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正

位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。

富贵不能 淫 ,贫贱不能 移 ,威武不能 屈 ,此之谓大丈夫。"

准则,标准。

与百姓一同遵循正道而行。由:遵从。

独行其道:独自走自己的道路。

惑乱,迷惑。这里是使动用法。

改变,动摇。这里是使动用法。

屈服。这里是使动用法。

以顺从为原则的,是妾妇之道。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。得志的时候,与老百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服,这样的人才称得上大丈夫。

顺从

实现

思考探究

本文的论述思路是怎样的?

文章先用景春的观点(张仪、公孙衍是大丈夫)树立靶子,接着以妾妇之道进行类比直接批驳,最后提出真正的大丈夫要能做到“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”

思考探究

1、孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称为“大丈夫”?

资料链接

纵横家:战国时从事政治外交活动的谋士。纵横家崇尚权谋策略及言谈辩论的技巧。著名的纵横家有苏秦、张仪、公孙衍等。

连横与合纵:战国时,秦最强大,苏秦游说六国诸侯联合抗秦。秦在西,六国地连南北,南北为纵,故六国联合谓之合纵。

连横与合纵相反,是张仪所倡导的政治主张,即六国共同事奉秦国。目的是打破六国合纵政策,利诱六国分别与秦国亲善,然后再各个击破,最终统一天下。

苏秦使锥子扎腿的时候,自己发狠道:‘哪有游说人主不能得金玉锦绣,不能取卿相之尊的道理!’这正是战国策士的心思。他们凭他们的智谋和辩才,给人家划策,办外交;谁用他们就帮谁。他们是职业的,所图的是自己的功名富贵;帮你的时候帮你,不帮的时候也许害你。翻覆,在他们看来是没有什么的。本来呢,当时七雄分立,没有共主,没有盟主,各干各的,谁胜谁得势。国际间没有是非,爱帮谁就帮谁,反正都一样。苏秦说连横不成,就改说合纵,在策士看来,这正是当然。张仪说舌头在就行,说是说非,只要会说,这也正是职业的态度。他们自己没有理想,没有主张,只求揣摩主上的心理,拐弯儿抹角投其所好。”

——朱自清《经典常谈·〈战国策〉第八》)

思考探究

1、孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称为“大丈夫”?

孟子认为公孙衍、张仪既没有独立的人格,也没有独立的判断善恶、是非、曲直的标准,他们所做的一切无非是在迎合君王的喜好,这样的人当然算不上大丈夫。

思考探究

2、在孟子心中,什么样的人才算是真正的“大丈夫”?

(1)(居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。)在孟子看来,大丈夫要讲仁德,守礼法,做事合乎道义;

(2)(得志与民由之;不得志独行其道。)无论得失与否,都不能放弃自己的原则;

(3)(精髓:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。)更不能为富贵、贫贱、威武这些外部因素所迷乱、动摇、屈服。

思考探究

3、文章所论述的成为“大丈夫”的三个标准,顺序能否颠倒?为什么?

不能。

(1)“仁”“礼”“义”是大丈夫应该坚持的根本原则,是基础,是核心,所以必须放在最前面;

(2)接下来分“得志”“不得志”两种情况讨论,是对根本原则的一种补充;

(3)“富贵”“贫贱”“威武”是三种极端的情况,具有一定的偶然性,又是进一步的补充,因此置之最后。

4、请对比分析孟子所说的“妾妇之道”和“大丈夫之道”的不同。

“妾妇之道”表现为顺从,其本质是在权力面前无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思;“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守,一如儒家所倡导的“穷则独善其身,达则兼济天下”。

拓展延伸

你认为哪些人能算得上是“大丈夫”?

有在美国学成后,不为美国许以的高官厚禄所动,冲破层层阻碍,终于回国的钱学森;

有身患重病,生活艰难仍毅然拒绝美国救济粮的朱自清;

有在被元兵俘虏后,面对元兵的威逼利诱高喊“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的文天祥……

何谓大丈夫?

景春:一怒而诸侯惧,安居而天下熄。如:公孙衍,张仪

孟子:居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

妾妇之道

文章以景春的话开篇,论述了大丈夫应具有的优秀品质。“大丈夫”在古代是对品德高尚,节操高尚的人的尊称,而真正的大丈夫应该行得正、站得直,为一个理想的正义目标去奋斗。

谢谢观看

人们经常说“大丈夫说到做到”“大丈夫行不更名,坐不改姓”,我们一起来看看“亚圣”孟子对“大丈夫”的阐释。

导入

《孟子》三章

富贵不能淫

作者介绍

孟子(前372-前289),名轲,字子舆。他是继孔子之后儒家学派的又一位大师,被推尊为“亚圣”。

孟子生活在社会动荡不安,人民生活十分痛苦的年代。面对这样的一个社会,孟子提出了“民贵君轻”的主张,呼吁各国重视人民的作用;强烈反对不义战争,宣扬“仁政”“王道”,并将这一希望寄托在统治阶级发“仁心”上。

作品介绍

《孟子》是孟子的言论汇编,共七篇,是孟子和他的弟子万章、公孙丑等人合著的,记录了孟子治国思想、政治观点和政治行动,属儒家经典著作,与《论语》《大学》《中庸》合称四书。

《孟子》是以记言为主的语录体散文,其中有许多长篇大论,气势磅礴,议论尖锐、机智而雄辩,对后世的散文写作产生了深刻的影响。

朗读课文

1、师朗读,生听读,注意字音、停顿并划分节奏;

2、学生自由朗读课文;

3、学生个读,分组读。

节奏划分

景春曰:“公孙衍、张仪/岂不/诚大丈夫哉?一怒/而/诸侯惧,安居/而/天下熄。”

孟子曰:“是/焉得/为大丈夫乎?子/未学/礼乎 丈夫/之冠也,父/命之;女子/之嫁也,母/命之,往送/之门,戒/之曰:‘往/之女家,必敬/必戒,无违/夫子!’以顺/为正者,妾妇/之道也。居/天下/之广居,立/天下/之正位,行/天下/之大道。得志,与民/由之;不得志,独行/其道。富贵/不能淫,贫贱/不能移,威武/不能屈,此/之谓/大丈夫。"

yǎn

ɡuàn

翻译课文

反复朗读课文,小组合作,借助课下注释翻译课文。

景春曰:“公孙衍、张仪岂不 诚 大丈夫哉?

一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

真正,确实。

大丈夫:指有大志、有作为、有气节的男子。

指战争停息,天下太平。

景春说:“公孙衍和张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯们都会害怕;他们安静下来,就会战争停息,天下太平。”

难道

孟子曰:“是 焉 得为大丈夫乎?子未学礼乎 丈夫之冠也,

父 命 之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之 女家 ,必敬必 戒,无违 夫子!’

古时男子二十岁行冠礼,表示成年。之:主谓之间,取消句子独立性。冠:行冠礼。

怎么,哪里。

教导、教诲。

告诫。

这里指夫家。女,同“汝”,你。

谨慎。

这里指丈夫。

孟子说:“这个怎么能算大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子成年举行冠礼时,父亲教导他;女子出嫁时,母亲教导她,送她到门口,告诫她说:‘到了你丈夫家里,一定要恭敬、谨慎,不要违背你的丈夫!’

主谓之间,取消句子独立性

动词,去、往、到

以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正

位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。

富贵不能 淫 ,贫贱不能 移 ,威武不能 屈 ,此之谓大丈夫。"

准则,标准。

与百姓一同遵循正道而行。由:遵从。

独行其道:独自走自己的道路。

惑乱,迷惑。这里是使动用法。

改变,动摇。这里是使动用法。

屈服。这里是使动用法。

以顺从为原则的,是妾妇之道。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。得志的时候,与老百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服,这样的人才称得上大丈夫。

顺从

实现

思考探究

本文的论述思路是怎样的?

文章先用景春的观点(张仪、公孙衍是大丈夫)树立靶子,接着以妾妇之道进行类比直接批驳,最后提出真正的大丈夫要能做到“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”

思考探究

1、孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称为“大丈夫”?

资料链接

纵横家:战国时从事政治外交活动的谋士。纵横家崇尚权谋策略及言谈辩论的技巧。著名的纵横家有苏秦、张仪、公孙衍等。

连横与合纵:战国时,秦最强大,苏秦游说六国诸侯联合抗秦。秦在西,六国地连南北,南北为纵,故六国联合谓之合纵。

连横与合纵相反,是张仪所倡导的政治主张,即六国共同事奉秦国。目的是打破六国合纵政策,利诱六国分别与秦国亲善,然后再各个击破,最终统一天下。

苏秦使锥子扎腿的时候,自己发狠道:‘哪有游说人主不能得金玉锦绣,不能取卿相之尊的道理!’这正是战国策士的心思。他们凭他们的智谋和辩才,给人家划策,办外交;谁用他们就帮谁。他们是职业的,所图的是自己的功名富贵;帮你的时候帮你,不帮的时候也许害你。翻覆,在他们看来是没有什么的。本来呢,当时七雄分立,没有共主,没有盟主,各干各的,谁胜谁得势。国际间没有是非,爱帮谁就帮谁,反正都一样。苏秦说连横不成,就改说合纵,在策士看来,这正是当然。张仪说舌头在就行,说是说非,只要会说,这也正是职业的态度。他们自己没有理想,没有主张,只求揣摩主上的心理,拐弯儿抹角投其所好。”

——朱自清《经典常谈·〈战国策〉第八》)

思考探究

1、孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称为“大丈夫”?

孟子认为公孙衍、张仪既没有独立的人格,也没有独立的判断善恶、是非、曲直的标准,他们所做的一切无非是在迎合君王的喜好,这样的人当然算不上大丈夫。

思考探究

2、在孟子心中,什么样的人才算是真正的“大丈夫”?

(1)(居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。)在孟子看来,大丈夫要讲仁德,守礼法,做事合乎道义;

(2)(得志与民由之;不得志独行其道。)无论得失与否,都不能放弃自己的原则;

(3)(精髓:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。)更不能为富贵、贫贱、威武这些外部因素所迷乱、动摇、屈服。

思考探究

3、文章所论述的成为“大丈夫”的三个标准,顺序能否颠倒?为什么?

不能。

(1)“仁”“礼”“义”是大丈夫应该坚持的根本原则,是基础,是核心,所以必须放在最前面;

(2)接下来分“得志”“不得志”两种情况讨论,是对根本原则的一种补充;

(3)“富贵”“贫贱”“威武”是三种极端的情况,具有一定的偶然性,又是进一步的补充,因此置之最后。

4、请对比分析孟子所说的“妾妇之道”和“大丈夫之道”的不同。

“妾妇之道”表现为顺从,其本质是在权力面前无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思;“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守,一如儒家所倡导的“穷则独善其身,达则兼济天下”。

拓展延伸

你认为哪些人能算得上是“大丈夫”?

有在美国学成后,不为美国许以的高官厚禄所动,冲破层层阻碍,终于回国的钱学森;

有身患重病,生活艰难仍毅然拒绝美国救济粮的朱自清;

有在被元兵俘虏后,面对元兵的威逼利诱高喊“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的文天祥……

何谓大丈夫?

景春:一怒而诸侯惧,安居而天下熄。如:公孙衍,张仪

孟子:居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

妾妇之道

文章以景春的话开篇,论述了大丈夫应具有的优秀品质。“大丈夫”在古代是对品德高尚,节操高尚的人的尊称,而真正的大丈夫应该行得正、站得直,为一个理想的正义目标去奋斗。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读