11短文二篇课件(33张PPT)

图片预览

文档简介

11 短文两篇

第三单元 风景之味

学习目标

1.把握两篇短文的思想内容,理解作者丰富微妙的思想感情。(重点)

2.感知写景类文章中作者的思想感情。(难点)

3.感受作者热爱生活、热爱祖国河山、追求美好事物的执着情怀。

新课导入

天的清明,地的广袤,山的挺拔,树的健壮……无不让我们心驰神往。古往今来,有多少文人墨客争相借景抒怀——寄情山水则生绵绵情思,抬头望月则发无限感慨。今天,我们一起学习两篇短文,借山水、明月感受两位古人心灵的律动。

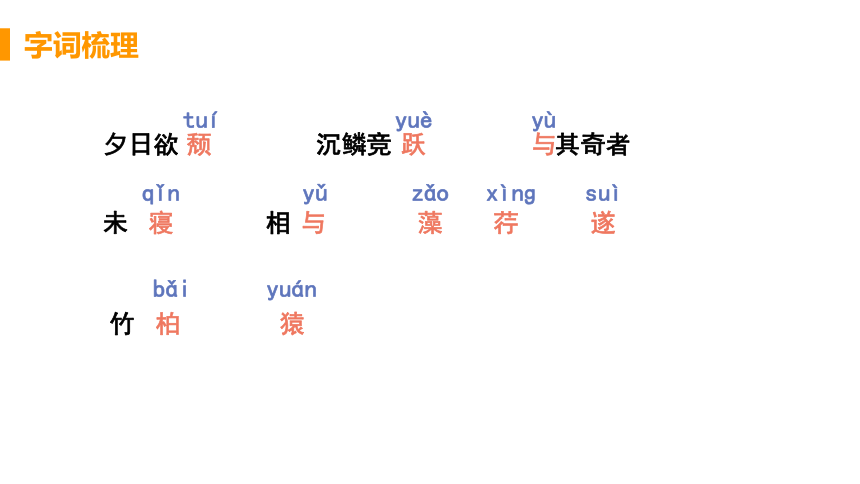

字词梳理

tuí

yuè

yù

qǐn

yǔ

suì

zǎo

xìnɡ

bǎi

yuán

夕日欲

颓

沉鳞竞

跃

与

其奇者

未

寝

相

与

遂

藻

荇

竹

柏

猿

答谢中书书

1 走近作者 2 背景资料

3 整体感知 4 精读细研

5 疑难探究 6 主旨归纳 8

目

录

CONTENTS

走近作者

陶弘景(456—536) 南朝齐梁时思想家。字通明,自号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)人。曾于句曲山华阳洞隐居多年。隐居期间,“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”(《南史·陶弘景传》),有《陶隐居集》。

背景资料

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人遁迹山林,从自然美景中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山画水,表明自己所好,并以此安慰友人。他们虽没有表现积极进步的政治观点,却以高超的艺术笔力,创作了具有美学价值的作品,这些作品具有较高的鉴赏意义。

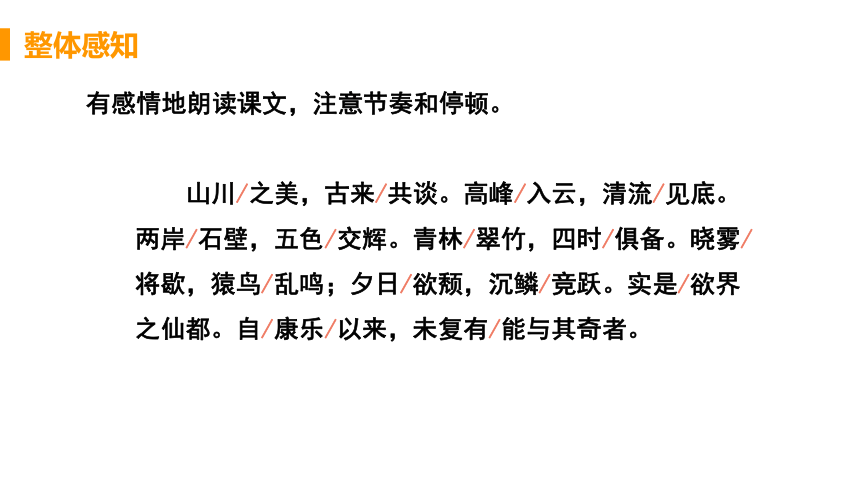

整体感知

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。

有感情地朗读课文,注意节奏和停顿。

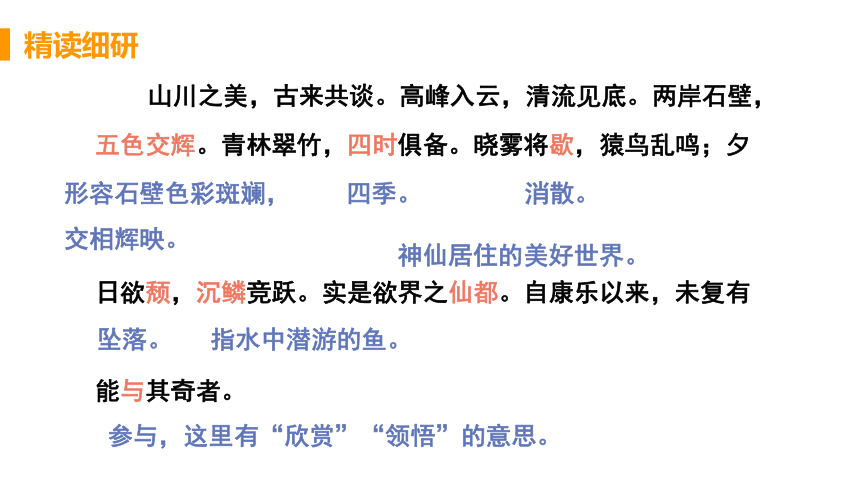

精读细研

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,

五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕

日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有

能与其奇者。

形容石壁色彩斑斓,交相辉映。

四季。

消散。

坠落。

指水中潜游的鱼。

神仙居住的美好世界。

参与,这里有“欣赏”“领悟”的意思。

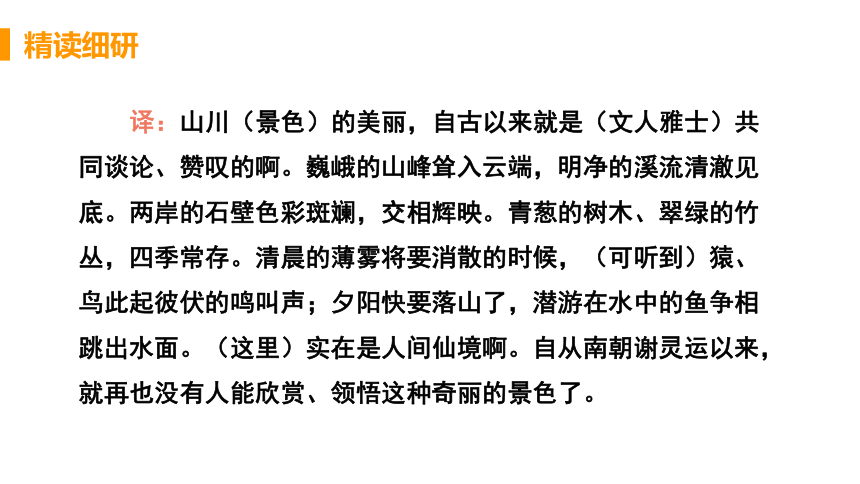

精读细研

译:山川(景色)的美丽,自古以来就是(文人雅士)共同谈论、赞叹的啊。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的树木、翠绿的竹丛,四季常存。清晨的薄雾将要消散的时候,(可听到)猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼争相跳出水面。(这里)实在是人间仙境啊。自从南朝谢灵运以来,就再也没有人能欣赏、领悟这种奇丽的景色了。

精读细研

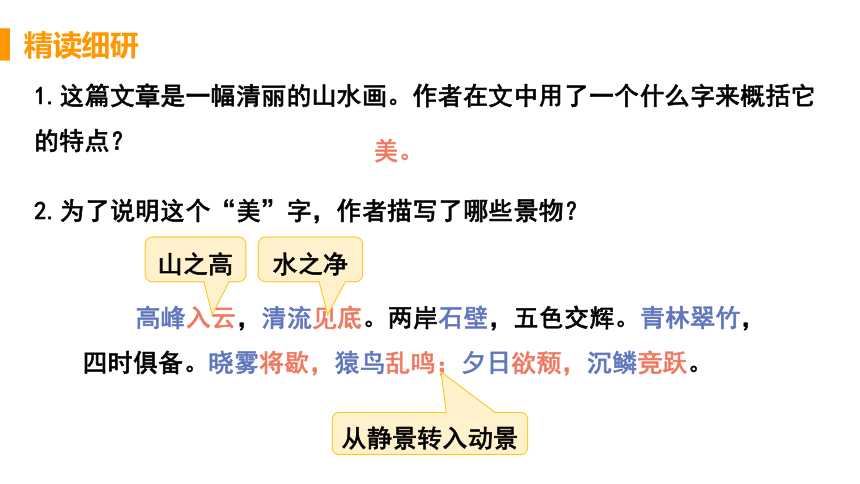

1.这篇文章是一幅清丽的山水画。作者在文中用了一个什么字来概括它的特点?

美。

2.为了说明这个“美”字,作者描写了哪些景物?

高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

山之高

水之净

从静景转入动景

精读细研

3.这些景物是杂乱无章的吗?作者是按照怎样的顺序将它们组织起来的?

不是杂乱无章的。

高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

晨

昏

仰视、俯察

平远的视角极目远眺

静景

动景

疑难探究

“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”试用形象的语言描绘其画面,并说说这几句描写有怎样的表达效果。

画面:猿鸟的鸣叫声穿透了清晨即将消散的薄雾,传入耳际;夕阳的余晖中,鱼儿在水中竞相嬉戏。

表达效果:这一句通过描写朝与夕两个特定时间段的生物的活动,为画面增添了灵动感,传达了生命气息。

疑难探究

“自康乐以来,未复有能与其奇者。”这句话流露出了作者怎样的情感?

自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的绮丽,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,其与谢公比肩之意溢于言表。

主旨归纳

《答谢中书书》以清峻的笔触描绘了秀美的山川景色,并通过借古证今,强调了“山川之美,古来共谈”的观点,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

记承天寺夜游

1 走近作者 2 背景资料

3 整体感知 4 精读细研

5 疑难探究 6 主旨归纳

7 8

目

录

CONTENTS

走近作者

苏轼(1037—1101) 宋代文学家。字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。北宋文坛领袖,取得了多方面的文学业绩。散文汪洋恣肆,明白畅达,是“唐宋八大家”之一。与父亲苏洵、弟弟苏辙并称为“三苏”。诗歌清新豪健,善用夸张、比喻,在艺术表现方面独具风格。与黄庭坚并称“苏黄”。苏轼的词开豪放一派,对后代很有影响。《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广。与辛弃疾并称“苏辛”。诗文有《东坡七集》等。词集有《东坡乐府》。

背景资料

苏轼于元丰二年(1079年)八月十日所作诗篇中“潜龙”一语遭谤,被下御史台狱,于是年十二月二十八日始出狱,史称“乌台诗案”。元丰三年二月到达黄州贬所,名义上是团练副使,却“不得签书公事”,实为看押。这篇文章开头即说“元丰六年十月十二日”,表明他在黄州贬所已经快满四年了。张怀民(名梦得)此时也谪居黄州,暂寓承天寺。他们同是天涯沦落人,都因贬而获“闲”。本文即苏轼于元丰六年(1083年)在黄州任上所作的。

整体感知

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。 念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻荇交横,盖/竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少/闲人/如/吾两人者耳。

有感情地朗读课文,注意节奏和停顿。

精读细研

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处

无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

单扇的门,泛指门。这里指门窗。

愉快的样子。

考虑,想到。

于是,就。

动词,享受。

睡觉。

院子里。

形容水的澄澈。

共同,一起。

大概是。

只是。

清闲的人。

语气词,相当于“罢了”。

上阕总结

作者描写北方雪景,视野开阔,画面雄丽,气势宏大,气魄豪迈。目的是借景抒情,赞美祖国壮丽河山,抒发为祖国而奋斗的豪情壮志。

疑难探究

6.“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”两句在文中有何作用?

承上启下。前一句总括上阕的写景,再次赞美祖国山河。后一句启下,展开对历史英雄的评论,抒发作者的抱负。这一过渡使全词浑然一体。

疑难探究

7.在下片中,词人评价了哪些历史人物?他对这些历史人物的评价是否相同?分别体现在哪些词语上?

词人评价了秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖和成吉思汗。

评价不同。由“略输”“稍逊”可以看出,词人还是承认“秦皇汉武”“唐宗宋祖”在文治方面有一定成就的,只是认为他们做得还不够;而由“只识”二字可以看出,词人对成吉思汗的文治是持否定态度的,认为他只懂武功而不知文治,因而对他充满了惋惜之情并略带嘲讽之意。

疑难探究

8.如何理解“俱往矣,数风流人物,还看今朝”?

“今朝”是一个新的时代,新的时代需要新的风流人物。“今朝”的风流人物不负历史的使命,超越于历史上的英雄人物,具有更卓越的才能,并且必将创造空前伟大的业绩,这是诗人坚定的自信和伟大的抱负。

疑难探究

巧妙过渡:祖国河山是这样美好,引得古今英雄竞相为之奋斗,自然引出下文。

巧评英雄:一代代英雄皆短于“文治”。“俱往矣”宣告了旧时代的一去不复返,为下文蓄势。

豪迈论今:只有今天在中国共产党领导下的伟大中国人民,才算得上是创造历史、开拓未来的真正英雄。表现了毛泽东作为革命家的伟大抱负。

下阕总结

疑难探究

这首词通过对雄伟壮阔而又妖娆美好的北国雪景的描写和对历史英雄人物的评价,抒发了词人对祖国壮丽河山的热爱之情,表达了词人作为革命领袖的伟大抱负和坚定信心。

主旨归纳

主旨归纳

1.写景、议论、抒情有机结合,浑然一体。

上片写景,有概括描写、具体描写、想象描写,勾画出一幅北国冬日雪景图,大气磅礴,气象雄浑,同时又寓情于景,句句洋溢着词人热爱祖国山河的豪情。

下片议论,继上片之景而生情,并寓情于议。词人由祖国河山的壮丽,联想到无数英雄人物为之倾倒,并对历代英雄加以评说。“俱往矣”一句由评论历史人物转到赞扬当代“风流人物”,点明主题,抒发了词人的豪情壮志。全词熔写景、抒情、议论于一炉,主题鲜明突出,具有强烈的艺术效果。

写作特色

2.动静结合,虚实相映。

静景如“长城内外,/惟余莽莽;/大河上下,/顿失滔滔”,动景如“山舞银蛇,/原驰蜡象”,这些都是实景。而“须晴日,/看红装素裹,/分外妖娆”则是虚景。这样动静结合,虚实相映,描绘出北国壮丽的景象,表达了词人对祖国大好河山的热爱和赞美之情。

写作特色

3.巧妙运用多种修辞手法。

如“山舞银蛇,/原驰蜡象”,综合运用比喻、对偶的修辞手法,把群山比喻成一条条银蛇在舞动,把高原上的丘陵比喻成许多白象在奔跑,既形象,又增加了动感。“欲与天公试比高”,一个“欲”字把“山”“原”拟人化,生动地写出了它们雄心勃勃的精神风貌和昂扬奋发的气概。“文采”“风骚”本指的是文学才华,这里指的是广义的文化,指的是文治;“弯弓射大雕”指的是武功,这些都运用了借代的修辞手法。

写作特色

独立寒秋,

湘江北去,

橘子洲头。

看万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

沁园春·长沙 毛泽东

怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮?

携来百侣曾游,

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。曾记否,

到中流击水,

浪遏飞舟?

拓展延伸

《沁园春·长沙》是年轻时的毛泽东所写下的一首词,书写的是青年时词人的伟大理想,抒发了他对反动统治者的蔑视和满腔战斗气魄。词如其人,无论是《沁园春·雪》,还是《沁园春·长沙》,都展现出了词人作为革命者的满怀豪情壮志和英雄主义气概,表达着作者心系国家和人民的情怀。

拓展延伸

第三单元 风景之味

学习目标

1.把握两篇短文的思想内容,理解作者丰富微妙的思想感情。(重点)

2.感知写景类文章中作者的思想感情。(难点)

3.感受作者热爱生活、热爱祖国河山、追求美好事物的执着情怀。

新课导入

天的清明,地的广袤,山的挺拔,树的健壮……无不让我们心驰神往。古往今来,有多少文人墨客争相借景抒怀——寄情山水则生绵绵情思,抬头望月则发无限感慨。今天,我们一起学习两篇短文,借山水、明月感受两位古人心灵的律动。

字词梳理

tuí

yuè

yù

qǐn

yǔ

suì

zǎo

xìnɡ

bǎi

yuán

夕日欲

颓

沉鳞竞

跃

与

其奇者

未

寝

相

与

遂

藻

荇

竹

柏

猿

答谢中书书

1 走近作者 2 背景资料

3 整体感知 4 精读细研

5 疑难探究 6 主旨归纳 8

目

录

CONTENTS

走近作者

陶弘景(456—536) 南朝齐梁时思想家。字通明,自号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)人。曾于句曲山华阳洞隐居多年。隐居期间,“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”(《南史·陶弘景传》),有《陶隐居集》。

背景资料

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人遁迹山林,从自然美景中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山画水,表明自己所好,并以此安慰友人。他们虽没有表现积极进步的政治观点,却以高超的艺术笔力,创作了具有美学价值的作品,这些作品具有较高的鉴赏意义。

整体感知

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。

有感情地朗读课文,注意节奏和停顿。

精读细研

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,

五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕

日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有

能与其奇者。

形容石壁色彩斑斓,交相辉映。

四季。

消散。

坠落。

指水中潜游的鱼。

神仙居住的美好世界。

参与,这里有“欣赏”“领悟”的意思。

精读细研

译:山川(景色)的美丽,自古以来就是(文人雅士)共同谈论、赞叹的啊。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的树木、翠绿的竹丛,四季常存。清晨的薄雾将要消散的时候,(可听到)猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山了,潜游在水中的鱼争相跳出水面。(这里)实在是人间仙境啊。自从南朝谢灵运以来,就再也没有人能欣赏、领悟这种奇丽的景色了。

精读细研

1.这篇文章是一幅清丽的山水画。作者在文中用了一个什么字来概括它的特点?

美。

2.为了说明这个“美”字,作者描写了哪些景物?

高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

山之高

水之净

从静景转入动景

精读细研

3.这些景物是杂乱无章的吗?作者是按照怎样的顺序将它们组织起来的?

不是杂乱无章的。

高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

晨

昏

仰视、俯察

平远的视角极目远眺

静景

动景

疑难探究

“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”试用形象的语言描绘其画面,并说说这几句描写有怎样的表达效果。

画面:猿鸟的鸣叫声穿透了清晨即将消散的薄雾,传入耳际;夕阳的余晖中,鱼儿在水中竞相嬉戏。

表达效果:这一句通过描写朝与夕两个特定时间段的生物的活动,为画面增添了灵动感,传达了生命气息。

疑难探究

“自康乐以来,未复有能与其奇者。”这句话流露出了作者怎样的情感?

自从谢灵运以来,没有人能够欣赏它的绮丽,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,其与谢公比肩之意溢于言表。

主旨归纳

《答谢中书书》以清峻的笔触描绘了秀美的山川景色,并通过借古证今,强调了“山川之美,古来共谈”的观点,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

记承天寺夜游

1 走近作者 2 背景资料

3 整体感知 4 精读细研

5 疑难探究 6 主旨归纳

7 8

目

录

CONTENTS

走近作者

苏轼(1037—1101) 宋代文学家。字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。北宋文坛领袖,取得了多方面的文学业绩。散文汪洋恣肆,明白畅达,是“唐宋八大家”之一。与父亲苏洵、弟弟苏辙并称为“三苏”。诗歌清新豪健,善用夸张、比喻,在艺术表现方面独具风格。与黄庭坚并称“苏黄”。苏轼的词开豪放一派,对后代很有影响。《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广。与辛弃疾并称“苏辛”。诗文有《东坡七集》等。词集有《东坡乐府》。

背景资料

苏轼于元丰二年(1079年)八月十日所作诗篇中“潜龙”一语遭谤,被下御史台狱,于是年十二月二十八日始出狱,史称“乌台诗案”。元丰三年二月到达黄州贬所,名义上是团练副使,却“不得签书公事”,实为看押。这篇文章开头即说“元丰六年十月十二日”,表明他在黄州贬所已经快满四年了。张怀民(名梦得)此时也谪居黄州,暂寓承天寺。他们同是天涯沦落人,都因贬而获“闲”。本文即苏轼于元丰六年(1083年)在黄州任上所作的。

整体感知

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。 念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻荇交横,盖/竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少/闲人/如/吾两人者耳。

有感情地朗读课文,注意节奏和停顿。

精读细研

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处

无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

单扇的门,泛指门。这里指门窗。

愉快的样子。

考虑,想到。

于是,就。

动词,享受。

睡觉。

院子里。

形容水的澄澈。

共同,一起。

大概是。

只是。

清闲的人。

语气词,相当于“罢了”。

上阕总结

作者描写北方雪景,视野开阔,画面雄丽,气势宏大,气魄豪迈。目的是借景抒情,赞美祖国壮丽河山,抒发为祖国而奋斗的豪情壮志。

疑难探究

6.“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”两句在文中有何作用?

承上启下。前一句总括上阕的写景,再次赞美祖国山河。后一句启下,展开对历史英雄的评论,抒发作者的抱负。这一过渡使全词浑然一体。

疑难探究

7.在下片中,词人评价了哪些历史人物?他对这些历史人物的评价是否相同?分别体现在哪些词语上?

词人评价了秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖和成吉思汗。

评价不同。由“略输”“稍逊”可以看出,词人还是承认“秦皇汉武”“唐宗宋祖”在文治方面有一定成就的,只是认为他们做得还不够;而由“只识”二字可以看出,词人对成吉思汗的文治是持否定态度的,认为他只懂武功而不知文治,因而对他充满了惋惜之情并略带嘲讽之意。

疑难探究

8.如何理解“俱往矣,数风流人物,还看今朝”?

“今朝”是一个新的时代,新的时代需要新的风流人物。“今朝”的风流人物不负历史的使命,超越于历史上的英雄人物,具有更卓越的才能,并且必将创造空前伟大的业绩,这是诗人坚定的自信和伟大的抱负。

疑难探究

巧妙过渡:祖国河山是这样美好,引得古今英雄竞相为之奋斗,自然引出下文。

巧评英雄:一代代英雄皆短于“文治”。“俱往矣”宣告了旧时代的一去不复返,为下文蓄势。

豪迈论今:只有今天在中国共产党领导下的伟大中国人民,才算得上是创造历史、开拓未来的真正英雄。表现了毛泽东作为革命家的伟大抱负。

下阕总结

疑难探究

这首词通过对雄伟壮阔而又妖娆美好的北国雪景的描写和对历史英雄人物的评价,抒发了词人对祖国壮丽河山的热爱之情,表达了词人作为革命领袖的伟大抱负和坚定信心。

主旨归纳

主旨归纳

1.写景、议论、抒情有机结合,浑然一体。

上片写景,有概括描写、具体描写、想象描写,勾画出一幅北国冬日雪景图,大气磅礴,气象雄浑,同时又寓情于景,句句洋溢着词人热爱祖国山河的豪情。

下片议论,继上片之景而生情,并寓情于议。词人由祖国河山的壮丽,联想到无数英雄人物为之倾倒,并对历代英雄加以评说。“俱往矣”一句由评论历史人物转到赞扬当代“风流人物”,点明主题,抒发了词人的豪情壮志。全词熔写景、抒情、议论于一炉,主题鲜明突出,具有强烈的艺术效果。

写作特色

2.动静结合,虚实相映。

静景如“长城内外,/惟余莽莽;/大河上下,/顿失滔滔”,动景如“山舞银蛇,/原驰蜡象”,这些都是实景。而“须晴日,/看红装素裹,/分外妖娆”则是虚景。这样动静结合,虚实相映,描绘出北国壮丽的景象,表达了词人对祖国大好河山的热爱和赞美之情。

写作特色

3.巧妙运用多种修辞手法。

如“山舞银蛇,/原驰蜡象”,综合运用比喻、对偶的修辞手法,把群山比喻成一条条银蛇在舞动,把高原上的丘陵比喻成许多白象在奔跑,既形象,又增加了动感。“欲与天公试比高”,一个“欲”字把“山”“原”拟人化,生动地写出了它们雄心勃勃的精神风貌和昂扬奋发的气概。“文采”“风骚”本指的是文学才华,这里指的是广义的文化,指的是文治;“弯弓射大雕”指的是武功,这些都运用了借代的修辞手法。

写作特色

独立寒秋,

湘江北去,

橘子洲头。

看万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

沁园春·长沙 毛泽东

怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮?

携来百侣曾游,

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,

风华正茂;

书生意气,

挥斥方遒。

指点江山,

激扬文字,

粪土当年万户侯。曾记否,

到中流击水,

浪遏飞舟?

拓展延伸

《沁园春·长沙》是年轻时的毛泽东所写下的一首词,书写的是青年时词人的伟大理想,抒发了他对反动统治者的蔑视和满腔战斗气魄。词如其人,无论是《沁园春·雪》,还是《沁园春·长沙》,都展现出了词人作为革命者的满怀豪情壮志和英雄主义气概,表达着作者心系国家和人民的情怀。

拓展延伸

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读