13唐诗五首教案(表格式,含反思)

图片预览

文档简介

13 唐诗五首

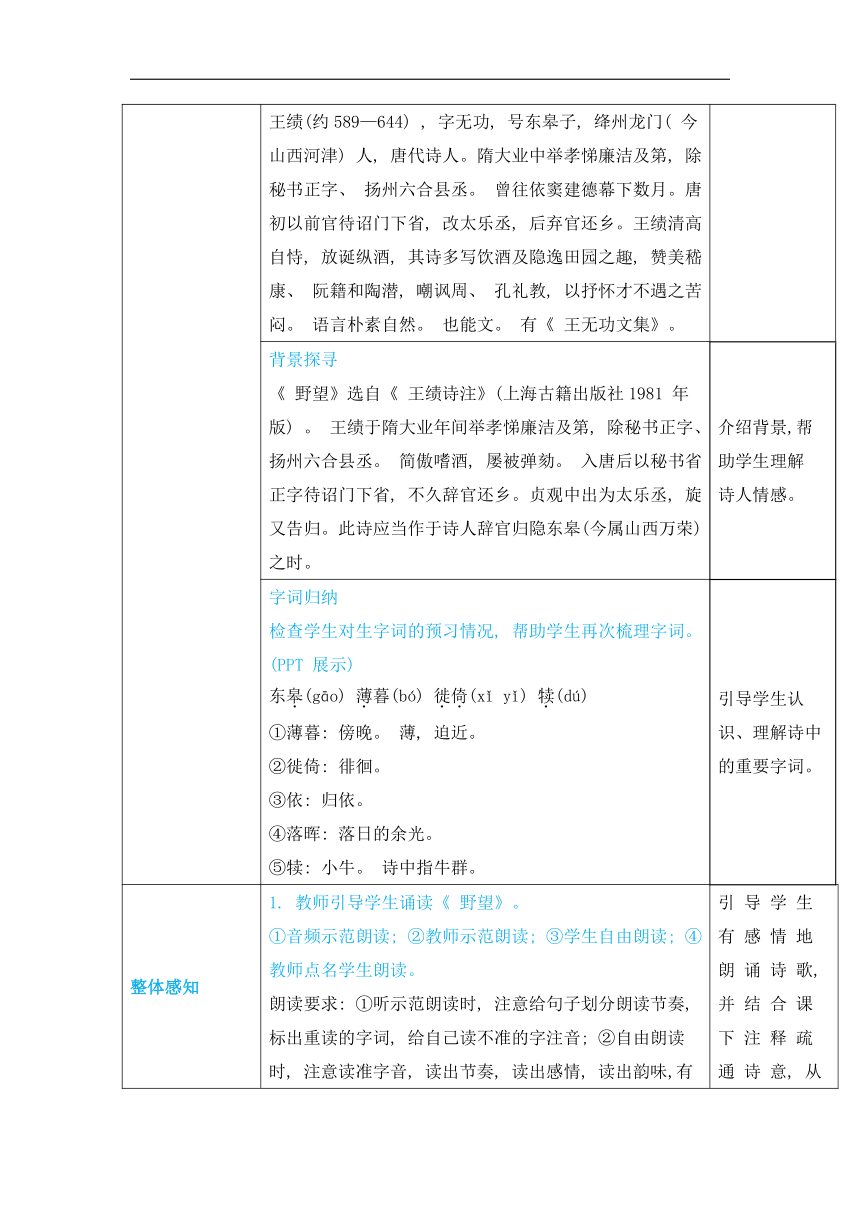

课题

唐诗五首

课时安排

2 课时

授课人

教学目标

知识与技能

了解律诗的有关知识, 品味诗歌的语言, 体会诗歌的意境, 理解诗人的思想感情。

过程与方法

1. 有感情地反复朗诵诗歌, 体会律诗的韵律之美。

2. 结合相关背景, 领会诗歌主旨, 体会诗人情感。

3. 了解律诗起承转合的结构特点, 领会诗人谋篇布局之精巧。

情感、态度与价值观

培养热爱祖国古代文化的思想感情, 提高文化品位和审美情趣。

教学重难点

重点

理解诗歌内容, 有感情地朗读和背诵。

难点

品味语言, 体味诗歌内涵。

教学准备

课文朗读音频、 多媒体课件。

教学方法

诵读法、 点拨法、 自主合作探究法。

第1 课时 野望

教学步骤

师生互动

设计意图

情景导入

在我们祖国灿烂的文化中, 唐诗是一颗璀璨夺目的明珠。 唐诗不仅记录了那个历史时期的社会情况, 而且为那个时代保留了异常生动的情绪和记忆。 唐诗的意象, 成了我们民族诗歌最具代表性的象征, 唐诗精神也成了我们民族精神的一部分。

本课, 我们来撷取唐诗中的五颗明珠, 一睹唐诗永恒的风采。 今天我们先来学习第一首诗歌———《 野望》。

以富有感染力

的语言引出诗

题,激发学生

的学习兴趣。

基础梳理

作者介绍

1. 学生叙述自己搜集的关于王绩的资料。

2. 老师用 PPT 展示王绩的简介。

王绩(约589—644) , 字无功, 号东皋子, 绛州龙门( 今山西河津) 人, 唐代诗人。隋大业中举孝悌廉洁及第, 除秘书正字、 扬州六合县丞。 曾往依窦建德幕下数月。唐初以前官待诏门下省, 改太乐丞, 后弃官还乡。 王绩清高自恃, 放诞纵酒, 其诗多写饮酒及隐逸田园之趣, 赞美嵇康、 阮籍和陶潜, 嘲讽周、 孔礼教, 以抒怀才不遇之苦闷。 语言朴素自然。 也能文。 有《 王无功文集》。

简要了解王

绩及其作品。

背景探寻

《 野望》选自《 王绩诗注》(上海古籍出版社1981 年版) 。 王绩于隋大业年间举孝悌廉洁及第, 除秘书正字、 扬州六合县丞。 简傲嗜酒, 屡被弹劾。 入唐后以秘书省正字待诏门下省, 不久辞官还乡。 贞观中出为太乐丞, 旋又告归。 此诗应当作于诗人辞官归隐东皋(今属山西万荣) 之时。

介绍背景,帮

助学生理解

诗人情感。

字词归纳

检查学生对生字词的预习情况, 帮助学生再次梳理字词。 (PPT 展示)

东皋(gāo) 薄暮(bó) 徙倚(xǐ yǐ) 犊(dú)

①薄暮: 傍晚。 薄, 迫近。

②徙倚: 徘徊。

③依: 归依。

④落晖: 落日的余光。

⑤犊: 小牛。 诗中指牛群。

引导学生认

识、理解诗中

的重要字词。

整体感知

1. 教师引导学生诵读《 野望》。

①音频示范朗读; ②教师示范朗读; ③学生自由朗读; ④教师点名学生朗读。

朗读要求: ①听示范朗读时, 注意给句子划分朗读节奏, 标出重读的字词, 给自己读不准的字注音; ②自由朗读时, 注意读准字音, 读出节奏, 读出感情, 读出韵味,有轻重缓急, 抑扬顿挫。

2. 给《 野望》划分朗读节奏。 (同桌、 小组交流刚才示范朗读时同学们标注、 划分的情况, 教师请两名学生到黑板上进行划分, 学生做完后, 教师进行批改, 明确正确朗读节奏划分)

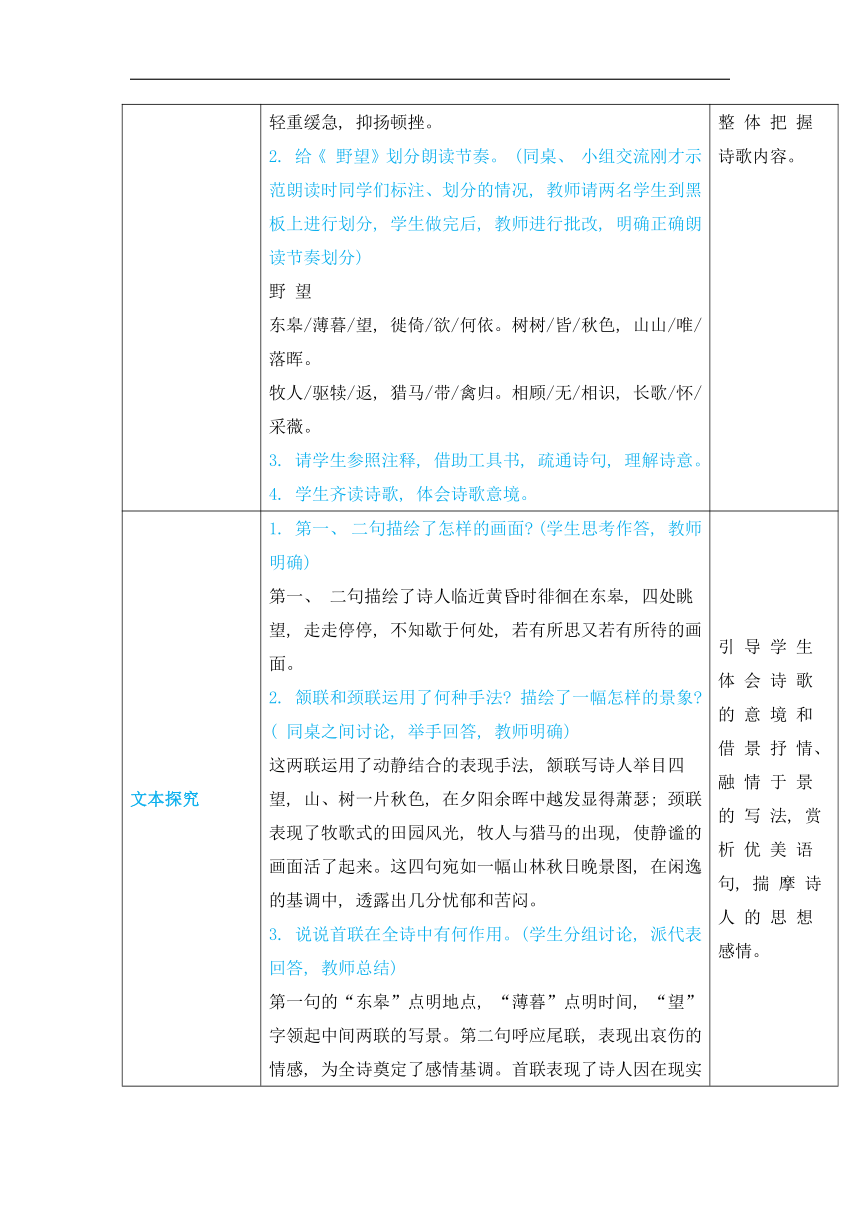

野 望

东皋/薄暮/望, 徙倚/欲/何依。 树树/皆/秋色, 山山/唯/落晖。

牧人/驱犊/返, 猎马/带/禽归。 相顾/无/相识, 长歌/怀/采薇。

3. 请学生参照注释, 借助工具书, 疏通诗句, 理解诗意。

4. 学生齐读诗歌, 体会诗歌意境。

引 导 学 生

有 感 情 地

朗 诵 诗 歌,

并 结 合 课

下 注 释 疏

通 诗 意, 从

整 体 把 握

诗歌内容。

文本探究

1. 第一、 二句描绘了怎样的画面? (学生思考作答, 教师明确)

第一、 二句描绘了诗人临近黄昏时徘徊在东皋, 四处眺望, 走走停停, 不知歇于何处, 若有所思又若有所待的画面。

2. 颔联和颈联运用了何种手法? 描绘了一幅怎样的景象? ( 同桌之间讨论, 举手回答, 教师明确)

这两联运用了动静结合的表现手法, 颔联写诗人举目四望, 山、 树一片秋色, 在夕阳余晖中越发显得萧瑟; 颈联表现了牧歌式的田园风光, 牧人与猎马的出现, 使静谧的画面活了起来。 这四句宛如一幅山林秋日晚景图, 在闲逸的基调中, 透露出几分忧郁和苦闷。

3. 说说首联在全诗中有何作用。 (学生分组讨论, 派代表回答, 教师总结)

第一句的“东皋”点明地点, “薄暮”点明时间, “望”字领起中间两联的写景。 第二句呼应尾联, 表现出哀伤的情感, 为全诗奠定了感情基调。 首联表现了诗人因在现实中找不到知音、 得不到赏识而苦闷、 怅惘的心情。

4. 试从“景”与“情”关系的角度, 赏析本诗的颔联。 ( 学生分组讨论, 派代表回答, 教师总结)

诗歌颔联妙在融情于景。 诗中描写了漫山遍野树叶枯黄, 更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象, 景中寄寓了诗人孤独、 落寞的情怀。

引 导 学 生

体 会 诗 歌

的 意 境 和

借 景 抒 情、

融 情 于 景

的 写 法, 赏

析 优 美 语

句, 揣 摩 诗

人 的 思 想

感情。

板书设计

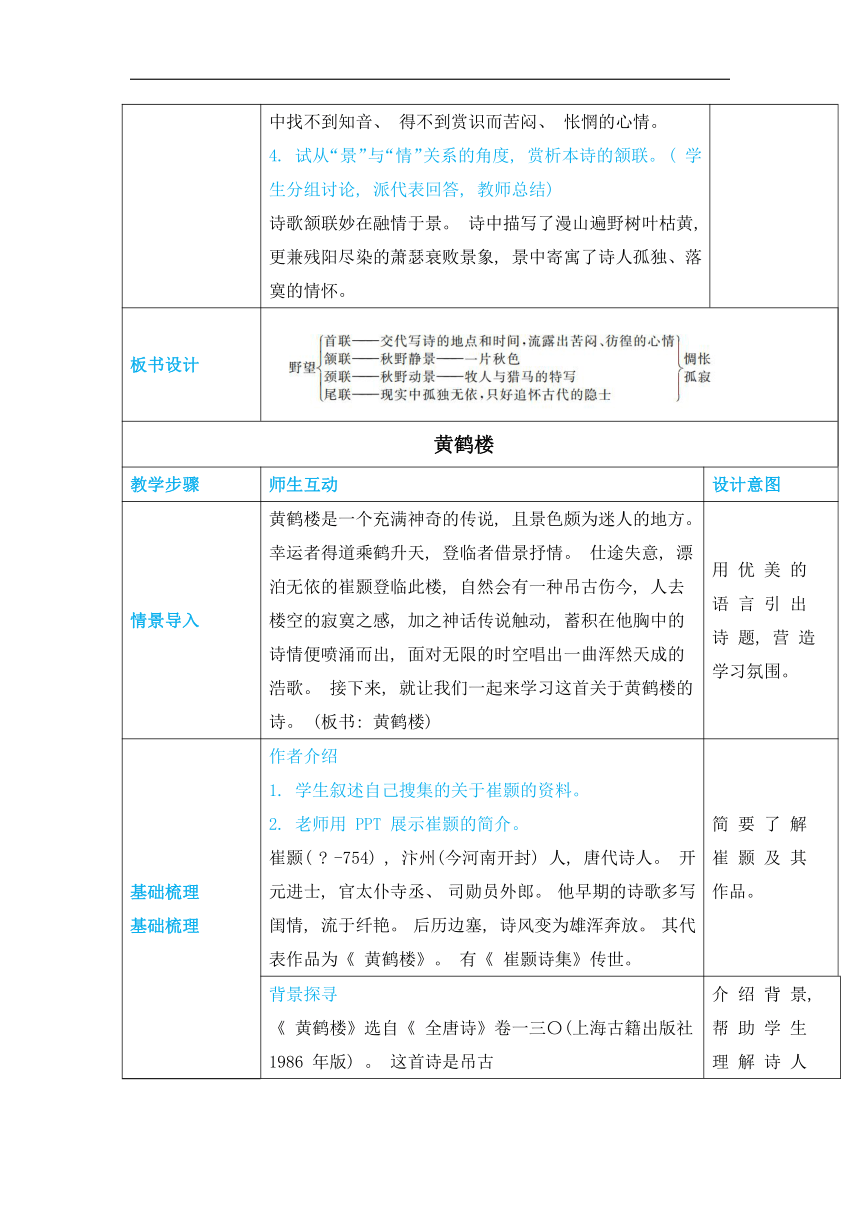

黄鹤楼

教学步骤

师生互动

设计意图

情景导入

黄鹤楼是一个充满神奇的传说, 且景色颇为迷人的地方。 幸运者得道乘鹤升天, 登临者借景抒情。 仕途失意, 漂泊无依的崔颢登临此楼, 自然会有一种吊古伤今, 人去楼空的寂寞之感, 加之神话传说触动, 蓄积在他胸中的诗情便喷涌而出, 面对无限的时空唱出一曲浑然天成的浩歌。 接下来, 就让我们一起来学习这首关于黄鹤楼的诗。 (板书: 黄鹤楼)

用 优 美 的

语 言 引 出

诗 题, 营 造

学习氛围。

基础梳理

基础梳理

作者介绍

1. 学生叙述自己搜集的关于崔颢的资料。

2. 老师用 PPT 展示崔颢的简介。

崔颢( ? -754) , 汴州(今河南开封) 人, 唐代诗人。 开元进士, 官太仆寺丞、 司勋员外郎。 他早期的诗歌多写闺情, 流于纤艳。 后历边塞, 诗风变为雄浑奔放。 其代表作品为《 黄鹤楼》。 有《 崔颢诗集》传世。

简 要 了 解

崔 颢 及 其

作品。

背景探寻

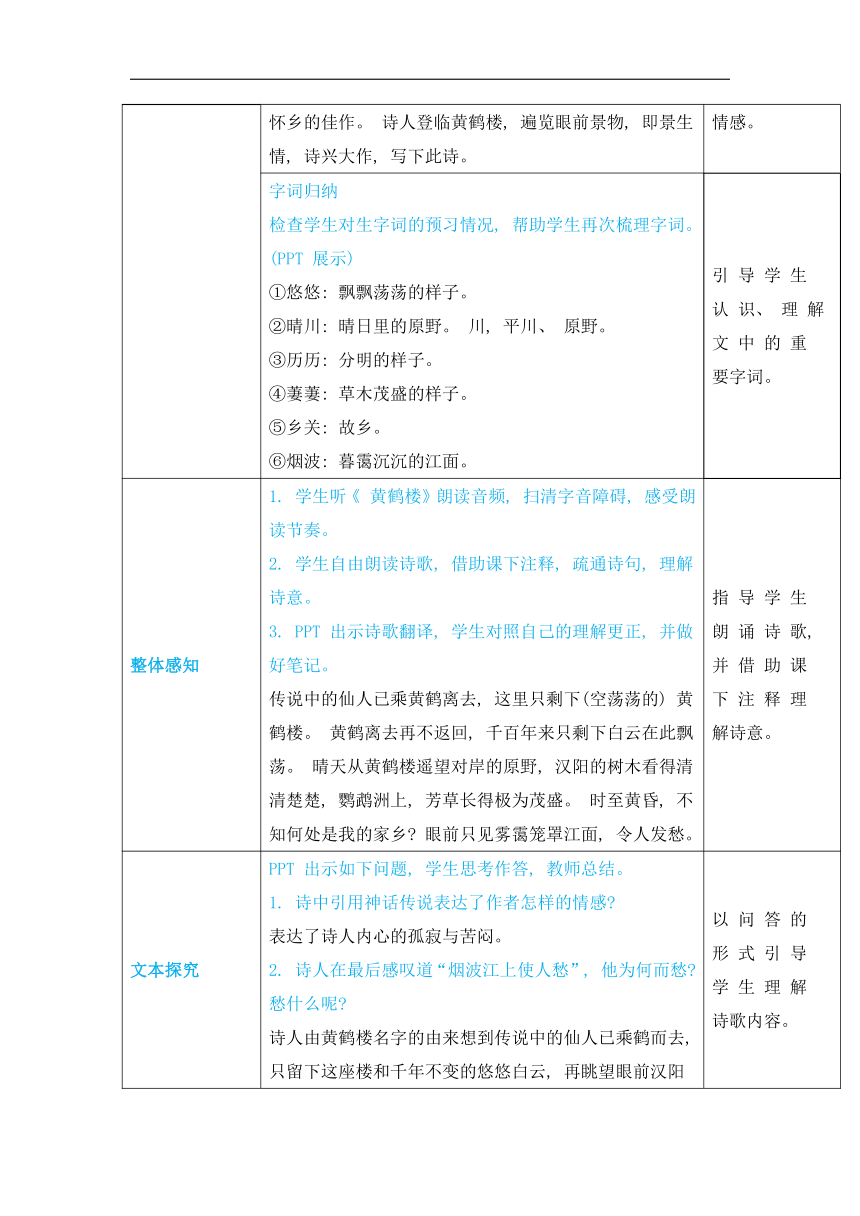

《 黄鹤楼》选自《 全唐诗》卷一三〇(上海古籍出版社1986 年版) 。 这首诗是吊古

怀乡的佳作。 诗人登临黄鹤楼, 遍览眼前景物, 即景生情, 诗兴大作, 写下此诗。

介 绍 背 景,

帮 助 学 生

理 解 诗 人

情感。

字词归纳

检查学生对生字词的预习情况, 帮助学生再次梳理字词。 (PPT 展示)

①悠悠: 飘飘荡荡的样子。

②晴川: 晴日里的原野。 川, 平川、 原野。

③历历: 分明的样子。

④萋萋: 草木茂盛的样子。

⑤乡关: 故乡。

⑥烟波: 暮霭沉沉的江面。

引 导 学 生

认 识、 理 解

文 中 的 重

要字词。

整体感知

1. 学生听《 黄鹤楼》朗读音频, 扫清字音障碍, 感受朗读节奏。

2. 学生自由朗读诗歌, 借助课下注释, 疏通诗句, 理解诗意。

3. PPT 出示诗歌翻译, 学生对照自己的理解更正, 并做好笔记。

传说中的仙人已乘黄鹤离去, 这里只剩下(空荡荡的) 黄鹤楼。 黄鹤离去再不返回, 千百年来只剩下白云在此飘荡。 晴天从黄鹤楼遥望对岸的原野, 汉阳的树木看得清清楚楚, 鹦鹉洲上, 芳草长得极为茂盛。 时至黄昏, 不知何处是我的家乡? 眼前只见雾霭笼罩江面, 令人发愁。

指 导 学 生

朗 诵 诗 歌,

并 借 助 课

下 注 释 理

解诗意。

文本探究

PPT 出示如下问题, 学生思考作答, 教师总结。

1. 诗中引用神话传说表达了作者怎样的情感?

表达了诗人内心的孤寂与苦闷。

2. 诗人在最后感叹道“烟波江上使人愁”, 他为何而愁? 愁什么呢?

诗人由黄鹤楼名字的由来想到传说中的仙人已乘鹤而去, 只留下这座楼和千年不变的悠悠白云, 再眺望眼前汉阳城一带, 草木茂盛苍翠, 继而想起自己的故乡, 不禁产生了怀古、 思乡的感慨, 一股世事苍茫的愁绪涌上他心头。

3. 第五、 六句诗人写看到的繁荣景象, 而第七、 八两句却写凄冷的思乡之情, 运用了什么手法? 传达了诗人怎样的情感?

反衬手法, 传达出诗人内心的漂泊感以及对归乡的向往。

以 问 答 的

形 式 引 导

学 生 理 解

诗歌内容。

板书设计

课后作业

1. 反复朗读并背诵这两首诗歌。

2. 预习后三首诗歌。

第2 课时 使至塞上

教学步骤

师生互动

设计意图

情景导入

盛唐时期, 国力强盛, 有这样一群文人, 他们怀着建功立业的豪情来到边塞, 用他们的笔记录下了边塞奇异的风光和战争的情景。 他们写的这一类诗, 被称为“边塞诗”。 今天, 我们就来学习一首边塞诗———《 使至塞上》。

以边塞诗引

出 诗 题, 激

发学生的学

习兴趣。

基础梳理

作者介绍

1. 学生叙述自己搜集的关于王维的资料。

2. 老师用 PPT 展示王维的简介。

王维(701? -761) , 字摩诘, 唐代诗人、 画家。 先世为太原祁(今山西祁县) 人, 其父迁居于蒲州(今山西永济西南蒲州镇) , 遂为河东人。 安禄山军陷长安时曾受伪职,乱平后, 降为太子中允。 后官至尚书右丞, 故世称“王右丞”。 中年后居蓝田辋川, 过着亦官亦隐的优游生活。 前期诗歌风格浑厚, 有较清新的生活气息; 后期诗歌多反映他的隐逸生活, 其间多山水田园情趣。 其边塞诗多慷慨激昂, 显示出英雄气概和爱国热

情。 其代表作品有《九月九日忆山东兄弟》《山居秋暝》等。 有《王右丞集》传世。

简 要 了 解

王 维 及 其

作品。

背景探寻

《使至塞上》选自《王维集校注》卷二(中华书局1997 年版) 。 开元二十五年(737) ,王维以监察御史的身份出使凉州。 当时河西节度使崔希逸战胜吐蕃, 王维奉旨出塞宣慰, 察访军情。 这实际意味着王维被排挤出朝廷。 诗人单车问边, 虽有孤寂之感, 但更多的是壮志凌云的气概。 此诗作于赴边途中, 写出塞时沿途所见之景。

介 绍 背 景,

帮 助 学 生

理 解 诗 人

情感。

字词归纳

检查学生对生字词的预习情况, 帮助学生梳理字词。 (PPT 展示)

征蓬(péng) 汉塞(sài) 长河(cháng) 都护(dū) 燕然(Yān)

①问边: 慰问边关守军。

②属国: 典属国的简称。 汉代称负责少数民族事务的官员为典属国, 诗人在这里借指自己出使边塞的使者身份。

③征蓬: 飘飞的蓬草, 古诗中常用来比喻远行之人。

④孤烟: 指烽烟。 据说古代边关烽火多燃狼粪, 因其烟轻直且不易为风吹散。

⑤长河: 指黄河。

⑥候骑: 负责侦查、 通信的骑兵。

引 导 学 生

认 识、 理 解

文 中 的 重

要字词。

整体感知

1. 教师配乐范读诗歌, 学生认真听读, 并给诗歌划分朗读节奏。

2. 教师点名学生朗读, 其他学生点评。 教师用 PPT 出示朗读节奏, 学生对照自己划分的朗读节奏, 更改标注错误的, 然后放声自由朗读诗歌。

使至塞上

单车/欲/问边, 属国/过/居延。 征蓬/出/汉塞, 归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直, 长河/落日/圆。 萧关/逢/候骑, 都护/在/燕然。

3. 请学生结合课下注释翻译诗歌, 教师点名学生翻译, 一人一句, 学生说错的,教师及时更正。

4. 请学生用简洁的语言分别概括四联的内容。 (学生举手发言, 教师明确)

首联: 以简练的笔墨叙写此次出使的经历。

颔联: 既言事, 又写景, 传达出诗人内心复杂又难以言喻的情感。

颈联: 描绘塞外苍凉壮观的景象。

尾联: 借用“燕然勒石”的典故, 写出了将士们保卫家国的决心, 表达了诗人对他们的赞美之情。

引 导 学 生

有 感 情 地

朗 诵 诗 歌,

并 结 合 课

下 注 释 疏

通 诗 意, 从

整 体 把 握

诗歌内容。

文本探究

PPT 出示如下问题, 学生以小组为单位进行合作探究, 每组选代表发言, 教师点评、 总结。

1. “蓬草”在古代诗文中一般比喻什么? 诗中的“征蓬”表达了诗人什么样的情感?

“蓬草”随风飞转, 古代诗文中常用它比喻漂泊不定的人。 王维用“征蓬”自喻,流露出身不由己的感觉, 他为自己受排挤离开朝廷而忧愤。

2. 展开联想和想象, 用自己的语言描述诗歌中颔联和颈联呈现的画面。

地上随处可见飘飞的蓬草,天空偶尔出现一队北归的大雁。 只见灿黄无垠的大漠上,挺拔着一柱直冲云霄的孤烟。 绵长如带的黄河边,一轮火红的落日显得异常浑圆、壮丽。

3. “大漠孤烟直,长河落日圆”被王国维赞叹为“千古壮观”的名句,谈谈你对此的认识。

这两句诗充分体现了王维的诗“诗中有画”的特点, 非常讲究景物的面面感。 首先, 它有画一样的构图, 从天边的落日到空中的烽烟到地下的河流, 从近处的烽烟到远处的夕阳再到绵延无边的大漠, 空间阔大, 层次明晰。 其次, 它讲究线条, 一望无际的大漠上, 纵的是烟, 横的是河, 圆的是落日, 线条简约, 物态毕现。 第三, 色彩丰富, 广阔无垠的大漠黄沙漫漫, 黄昏时分, 橘红色的夕阳收敛了光辉, 静静地居于天际, 辉映着没有波澜闪着白光的河水。 沙漠上升起一缕白色的烽烟, 直上高空, 雄浑辽阔的边塞风光如在眼前。

引 导 学 生

体 会 诗 歌

的 意 境, 赏

析 优 美 语

句, 揣 摩 诗

人 的 思 想

感情。

板书设计

渡荆门送别

教学步骤

师生互动

设计意图

情景导入

江淹《 别赋》曰: “黯然销魂者, 唯别而已矣!”柳永也道: “多情自古伤离别。 ”面对离别, 人们黯然神伤。 而千年前,25 岁的李白离家远游时却另有一番滋味在心头。这番滋味化为诗句就是我们今天要学习的这首《 渡荆门送别》。 其实, 学习古诗的过程就是一段寻找美、 感受美的旅程。 今天老师做导游, 让我们一起开始这段美的旅程吧。

以 江 淹 《 别

赋》和柳永的

话引出诗题,

激发学生的

学习兴趣。

基础梳理

作者介绍

1. 学生叙述自己搜集的关于李白的资料。

2. 老师用 PPT 展示李白的简介。

李白(701-762) , 字太白, 号青莲居士, 唐代诗人。 幼时随父迁居绵州昌隆( 今四川江油) 青莲乡。 从25 岁起离川, 长期在各地漫游, 对社会生活多有体验。 天宝初曾供奉翰林, 但在政治上不受重视, 又遭权贵谗毁, 仅一年余即离开长安。 天宝三载(744) , 在洛阳与杜甫结交。 安史之乱中, 怀着平乱的志愿, 曾为永王李璘幕僚, 因璘败受牵累, 流放夜郎。 中途遇赦东还。 晚年漂泊困苦, 卒于当涂。 其诗风雄奇豪

放, 想象丰富, 语言流转自然, 音律和谐多变。 善于从民歌、 神话中吸取营养和素材,构成其特有的瑰玮绚烂色彩。 其代表作品有《 将进酒》《 行路难》《 蜀道难》《 早发白帝城》《 望庐山瀑布》等。 有《 李太白集》传世。

简要了解李

白及其作品。

背景探寻

《 渡荆门送别》选自《 李太白全集》卷十五(中华书局1977 年版) 。 这首诗是李白出蜀时所作。 李白这次出蜀, 由水路乘船远行, 经巴渝, 出三峡, 直向荆门山之外驶去, 目的是到湖北、 湖南一带的楚国故地游览。 这时的李白, 兴致勃勃, 坐在船上纵情观赏巫山两岸的峻岭, 一路看来, 眼前景色逐渐变化, 船过荆门一带, 已是平原旷野, 视野顿时开阔, 别有一番景致。

介 绍 背 景,

帮 助 学 生

理 解 诗 人

情感。

字词归纳

检查学生的预习情况, 帮助学生梳理字词。 (PPT 展示)

①平野: 平旷的原野。

②江: 指长江。

③大荒: 辽远无际的原野。

④海楼: 海市蜃楼。 诗中形容江上云霞多变形成的美丽景象。

⑤怜: 喜爱。

引 导 学 生

认 识、 理 解

文 中 的 重

要字词。

整体感知

1. 听《 渡荆门送别》朗读音频, 感受朗读节奏, 体会诗人情感。

2. 学生自由朗读诗歌, 借助课下注释, 初步了解诗意。

3. 指名学生朗读诗歌, 要求读出感情, 其他同学点评。

【教师指导】首联应用叙述, 平缓的语气; 颔联景色雄奇开阔, 声音要洪亮些, 读出开阔的感觉; 颈联景色瑰丽, 应轻快一些, 充满欣喜的感觉; 尾联语速要稍缓一些,充满深情。 特别是最后三个字要一字一顿, 字与字之间要藕断丝连。

4. 本诗题为“渡荆门送别”, 可清人沈德潜说: “诗中无送别意, 题中二字可删。 ”你是怎样理解的呢? (学生各抒己见, 教师总结)

送别是肯定存在的, 诗人写的是告别故乡, 而非送别朋友, 而且写出了故乡之水陪伴诗人, 万里护送的动人情景。 诗题中的“送别”是故乡水送别诗人, 这样的“送别”实在别具一格。

5. 把这首诗齐读一遍, 注意读出韵味, 体会一下这别具一格的送别。

指导学生多

形式朗诵诗

歌, 理 解 诗

意, 体 会 诗

人情感。

文本探究

学生自读诗歌, 思考、 讨论如下问题, 教师总结。

1. 颔联中的“随”“尽”“入”三个字用得好, 想一想好在何处。

“随”字将群山与原野的位置逐渐变换、 推移的场景, 真切地表现出来, 把山写活了, 给人以空间感和流动感。 “尽” 字表达了刚从三峡中出来的诗人喜悦的心情;“入”字用得贴切, 是对前途的展望, 大江无阻挡地流向远方, 广阔的空间打开了诗人眼界, 奔腾着诗人的想象, 洋溢着诗人青春蓬勃的朝气。

2. 颈联变换视角, 描写长江的近景。 请谈谈这联诗句所描绘的意境。

“月下飞天镜”是月夜俯视所见。 明月本在天上, 倒映在流速缓慢的长江水中,好像从天上飞来的一面明镜。 “云生结海楼”是白昼眺望所见。 以天上云彩构成海市蜃楼衬托原野的低平、 江岸的辽阔、 两岸的平旷, 在自然美景中融进了诗人初次见到平原时新鲜、 欣喜的感受和体验。

3. 尾联运用了什么修辞手法? 有什么作用?

运用了拟人的修辞手法, 借写故乡水有情, 不远万里, 依依不舍送“我” 远别故乡, 表达了诗人离开故乡时内心不舍、 思念故乡的感情。

4. 全诗表达了诗人什么样的思想感情?

通过对长江两岸秀丽景色的描绘, 反映了诗人开阔的胸怀和奋发进取的精神,同时表现了诗人对故乡山水的无限眷恋、 思念之情。

以 问 答 的

形 式 引 导

学 生 理 解

诗 歌 内 容,

明 了 诗 人

情感。

板书设计

钱塘湖春行

教学步骤

师生互动

设计意图

情景导入

一折山水一折情, 山水随情入诗中。 孤山下, 西湖畔, 草长莺飞春花乱, 最美是江南。 今天, 就让我们跟随白居易一起去欣赏钱塘湖的美景。 (板书题目: 钱塘湖春行)

以充满诗意

的语言引出

文 题, 营 造

学习氛围。

基础梳理

作者介绍

1. 学生叙述自己搜集的关于白居易的资料。

2. 老师用 PPT 展示白居易的简介。

白居易(772-846) , 唐代诗人, 字乐天, 晚年号香山居士。 其先太原( 今山西太原市西南) 人, 后迁居下邽(今陕西渭南北) 。 早年家境贫困, 颇历艰辛。 元和年间任左拾遗及左赞善大夫。 后因上表请求严缉刺死宰相武元衡的凶手, 得罪权贵, 贬为江州司马。 长庆间任杭州刺史, 宝历初任苏州刺史, 后官至刑部尚书。 白居易与元稹友谊甚笃, 与之齐名, 世称“元白”。 晚年与刘禹锡唱和甚多, 人称“刘白”。 早期所作讽喻诗, 较广泛尖锐地揭示了时政弊端和社会矛盾, 于民生困苦也多有反映。 自

遭受贬谪后, 意志逐渐消沉, 晚年尤甚, 诗文多怡情悦性、 流连光景之作。 其诗语言通俗, 相传老妪也能听懂。 其代表作品有《 长恨歌》 《 琵琶行》 《 卖炭翁》 《 忆江南》等。有《 白氏长庆集》传世。

背景探寻

《 钱塘湖春行》选自《 白居易集》卷二十(中华书局1979 年版) 。 此诗是白居易任杭州刺史时所作。 白居易在杭州时, 创作了很多有关湖光山色的题咏。 这首诗便是其中之一。

介 绍 背 景,

帮 助 学 生

理 解 诗 歌

内容。

字词归纳

检查学生的预习情况, 帮助学生梳理字词。 (PPT 展示)

①水面初平: 春天湖水初涨, 水面刚刚与湖岸齐平。 初, 刚刚。

②云脚低: 白云重重叠叠, 同湖面上的波浪连成一片, 看上去浮云很低。

③暖树: 向阳的树。

④乱花: 指色彩缤纷的花朵。

⑤欲: 想要。

⑥迷: 使… … 迷乱。

⑦行不足: 游玩不够。

简 要 了 解

白 居 易 及

其作品。

引 导 学 生

认 识、 理 解

诗 中 的 重

要字词。

整体感知

1. 教师配乐朗诵《 钱塘湖春行》, 提示学生注意诗歌的停顿和字音。

2. 学生放声自由朗诵诗歌。

3. 教师点名学生朗读, 并指导阅读技巧(声音洪亮, 节奏抑扬顿挫, 情感自然等) 。

4. 学生自读诗歌, 思考如下问题。 (PPT 展示, 学生思考作答, 教师明确)

(1) 本文围绕哪两个字来写?

围绕“春”和“行”两个字来写。

(2) 诗人是骑马游西湖, 所以诗里提到了游踪, 但诗里写游踪跟散文不一样, 是用不着细致交代的, 要仔细想想才看得出来。 诵读全诗后说说诗人的游踪。

从孤山寺的北面和贾亭的西面到湖东的白堤。

(3) 这首诗写的是什么时候的景色? 你从哪里看出来的?

早春的景色。 从早莺、 春燕、 乱花、 浅草看出来的。

通过朗诵诗

歌, 从 整 体

把握诗歌的

主要内容。

文本探究

1. 本诗的前六句中出现了哪些景物? 作者观察景物是按照怎样的顺序进行的?这样写有何好处? (同桌之间讨论, 举手回答, 教师总结)

描写了水、 云、 莺、 树、 燕、 泥、 花、 草。 此处的观察顺序是由远及近再到远, 由静及动再到静。 如水、 云、 花、 草———远景, 静景; 莺、 树、 燕、 泥———近景, 动景。 好处:从距离上讲, 由远及近再到远, 突出了景观的优美而丰富, 远近都是美好的景色, 也从侧面表明了景色太美让人目不暇接; 从动静上讲, 由静到动再到静, 体现了观察的真实性, 远处的景观展现静态的美感, 近处的景观鲜活生动, 符合真实生活的逻辑;远近结合, 动静交叉, 使整首诗既富有整体上的画面美感, 局部又留给读者想象的空间; 既描述了美景, 又写实地描绘了客观存在, 呈献给读者一幅非常真实、 具体的西湖春景图。

2. 请赏析“乱花渐欲迷人眼, 浅草才能没马蹄”。 (教师点名学生回答, 并点评)

这两句诗生动形象地写出了西湖早春的妩媚和生机。 “乱花” “浅草”分别表现了花的繁多、 草的柔嫩, “渐欲”“才能”表现了春天的发展变化, 这些词语突出了春天的勃勃生机。

3. 这首诗抒发了诗人怎样的感情? (学生思考作答, 教师总结)

抒发了诗人对春天、 对西湖的喜爱之情。

引导学生理

解诗歌内容。

板书设计

课后作业

1. 反复朗读并背诵这三首诗歌。

2. 从五首诗中找出自己最喜欢的一首, 用文字把自己的阅读感受写出来。

古诗是语文教学中的一大难点。 教师要让学生从篇幅短小、 语言精练的诗句中理解诗意, 体会作者的写作意境, 是有一定难度的。 而且, 稍不留神学生就会产生厌烦情绪。 为了让学生爱学, 我在教学中设计了以下的环节:

①通过优美的语言、 配乐朗诵、 启发想象等手段, 让学生在听、 读、 说中自然而然地掌握知识, 提高能力; ② 在上课前, 有目的地安排学生查阅诗人的有关资料, 为理解诗意创造条件。 这些环节的设置为学生理解诗歌内容, 体会诗人情感提供了很大的帮助。 美中不足的是, 阅读方式还是较为单一, 以后可采用小组朗读、 男女分组朗读等形式。

【拓展延伸】

经典唐诗名句

* 我寄愁心与明月, 随君直到夜郎西。 ———李白《 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

* 会当凌绝顶, 一览众山小。 ———杜甫《 望岳》

* 日出江花红胜火, 春来江水绿如蓝。 ———白居易《 忆江南》

* 商女不知亡国恨, 隔江犹唱后庭花。 ———杜牧《 泊秦淮》

* 男儿何不带吴钩, 收取关山五十州。 ———李贺《 南园十三首(其五) 》

* 野径云俱黑, 江船火独明。 ———杜甫《 春夜喜雨》

课题

唐诗五首

课时安排

2 课时

授课人

教学目标

知识与技能

了解律诗的有关知识, 品味诗歌的语言, 体会诗歌的意境, 理解诗人的思想感情。

过程与方法

1. 有感情地反复朗诵诗歌, 体会律诗的韵律之美。

2. 结合相关背景, 领会诗歌主旨, 体会诗人情感。

3. 了解律诗起承转合的结构特点, 领会诗人谋篇布局之精巧。

情感、态度与价值观

培养热爱祖国古代文化的思想感情, 提高文化品位和审美情趣。

教学重难点

重点

理解诗歌内容, 有感情地朗读和背诵。

难点

品味语言, 体味诗歌内涵。

教学准备

课文朗读音频、 多媒体课件。

教学方法

诵读法、 点拨法、 自主合作探究法。

第1 课时 野望

教学步骤

师生互动

设计意图

情景导入

在我们祖国灿烂的文化中, 唐诗是一颗璀璨夺目的明珠。 唐诗不仅记录了那个历史时期的社会情况, 而且为那个时代保留了异常生动的情绪和记忆。 唐诗的意象, 成了我们民族诗歌最具代表性的象征, 唐诗精神也成了我们民族精神的一部分。

本课, 我们来撷取唐诗中的五颗明珠, 一睹唐诗永恒的风采。 今天我们先来学习第一首诗歌———《 野望》。

以富有感染力

的语言引出诗

题,激发学生

的学习兴趣。

基础梳理

作者介绍

1. 学生叙述自己搜集的关于王绩的资料。

2. 老师用 PPT 展示王绩的简介。

王绩(约589—644) , 字无功, 号东皋子, 绛州龙门( 今山西河津) 人, 唐代诗人。隋大业中举孝悌廉洁及第, 除秘书正字、 扬州六合县丞。 曾往依窦建德幕下数月。唐初以前官待诏门下省, 改太乐丞, 后弃官还乡。 王绩清高自恃, 放诞纵酒, 其诗多写饮酒及隐逸田园之趣, 赞美嵇康、 阮籍和陶潜, 嘲讽周、 孔礼教, 以抒怀才不遇之苦闷。 语言朴素自然。 也能文。 有《 王无功文集》。

简要了解王

绩及其作品。

背景探寻

《 野望》选自《 王绩诗注》(上海古籍出版社1981 年版) 。 王绩于隋大业年间举孝悌廉洁及第, 除秘书正字、 扬州六合县丞。 简傲嗜酒, 屡被弹劾。 入唐后以秘书省正字待诏门下省, 不久辞官还乡。 贞观中出为太乐丞, 旋又告归。 此诗应当作于诗人辞官归隐东皋(今属山西万荣) 之时。

介绍背景,帮

助学生理解

诗人情感。

字词归纳

检查学生对生字词的预习情况, 帮助学生再次梳理字词。 (PPT 展示)

东皋(gāo) 薄暮(bó) 徙倚(xǐ yǐ) 犊(dú)

①薄暮: 傍晚。 薄, 迫近。

②徙倚: 徘徊。

③依: 归依。

④落晖: 落日的余光。

⑤犊: 小牛。 诗中指牛群。

引导学生认

识、理解诗中

的重要字词。

整体感知

1. 教师引导学生诵读《 野望》。

①音频示范朗读; ②教师示范朗读; ③学生自由朗读; ④教师点名学生朗读。

朗读要求: ①听示范朗读时, 注意给句子划分朗读节奏, 标出重读的字词, 给自己读不准的字注音; ②自由朗读时, 注意读准字音, 读出节奏, 读出感情, 读出韵味,有轻重缓急, 抑扬顿挫。

2. 给《 野望》划分朗读节奏。 (同桌、 小组交流刚才示范朗读时同学们标注、 划分的情况, 教师请两名学生到黑板上进行划分, 学生做完后, 教师进行批改, 明确正确朗读节奏划分)

野 望

东皋/薄暮/望, 徙倚/欲/何依。 树树/皆/秋色, 山山/唯/落晖。

牧人/驱犊/返, 猎马/带/禽归。 相顾/无/相识, 长歌/怀/采薇。

3. 请学生参照注释, 借助工具书, 疏通诗句, 理解诗意。

4. 学生齐读诗歌, 体会诗歌意境。

引 导 学 生

有 感 情 地

朗 诵 诗 歌,

并 结 合 课

下 注 释 疏

通 诗 意, 从

整 体 把 握

诗歌内容。

文本探究

1. 第一、 二句描绘了怎样的画面? (学生思考作答, 教师明确)

第一、 二句描绘了诗人临近黄昏时徘徊在东皋, 四处眺望, 走走停停, 不知歇于何处, 若有所思又若有所待的画面。

2. 颔联和颈联运用了何种手法? 描绘了一幅怎样的景象? ( 同桌之间讨论, 举手回答, 教师明确)

这两联运用了动静结合的表现手法, 颔联写诗人举目四望, 山、 树一片秋色, 在夕阳余晖中越发显得萧瑟; 颈联表现了牧歌式的田园风光, 牧人与猎马的出现, 使静谧的画面活了起来。 这四句宛如一幅山林秋日晚景图, 在闲逸的基调中, 透露出几分忧郁和苦闷。

3. 说说首联在全诗中有何作用。 (学生分组讨论, 派代表回答, 教师总结)

第一句的“东皋”点明地点, “薄暮”点明时间, “望”字领起中间两联的写景。 第二句呼应尾联, 表现出哀伤的情感, 为全诗奠定了感情基调。 首联表现了诗人因在现实中找不到知音、 得不到赏识而苦闷、 怅惘的心情。

4. 试从“景”与“情”关系的角度, 赏析本诗的颔联。 ( 学生分组讨论, 派代表回答, 教师总结)

诗歌颔联妙在融情于景。 诗中描写了漫山遍野树叶枯黄, 更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象, 景中寄寓了诗人孤独、 落寞的情怀。

引 导 学 生

体 会 诗 歌

的 意 境 和

借 景 抒 情、

融 情 于 景

的 写 法, 赏

析 优 美 语

句, 揣 摩 诗

人 的 思 想

感情。

板书设计

黄鹤楼

教学步骤

师生互动

设计意图

情景导入

黄鹤楼是一个充满神奇的传说, 且景色颇为迷人的地方。 幸运者得道乘鹤升天, 登临者借景抒情。 仕途失意, 漂泊无依的崔颢登临此楼, 自然会有一种吊古伤今, 人去楼空的寂寞之感, 加之神话传说触动, 蓄积在他胸中的诗情便喷涌而出, 面对无限的时空唱出一曲浑然天成的浩歌。 接下来, 就让我们一起来学习这首关于黄鹤楼的诗。 (板书: 黄鹤楼)

用 优 美 的

语 言 引 出

诗 题, 营 造

学习氛围。

基础梳理

基础梳理

作者介绍

1. 学生叙述自己搜集的关于崔颢的资料。

2. 老师用 PPT 展示崔颢的简介。

崔颢( ? -754) , 汴州(今河南开封) 人, 唐代诗人。 开元进士, 官太仆寺丞、 司勋员外郎。 他早期的诗歌多写闺情, 流于纤艳。 后历边塞, 诗风变为雄浑奔放。 其代表作品为《 黄鹤楼》。 有《 崔颢诗集》传世。

简 要 了 解

崔 颢 及 其

作品。

背景探寻

《 黄鹤楼》选自《 全唐诗》卷一三〇(上海古籍出版社1986 年版) 。 这首诗是吊古

怀乡的佳作。 诗人登临黄鹤楼, 遍览眼前景物, 即景生情, 诗兴大作, 写下此诗。

介 绍 背 景,

帮 助 学 生

理 解 诗 人

情感。

字词归纳

检查学生对生字词的预习情况, 帮助学生再次梳理字词。 (PPT 展示)

①悠悠: 飘飘荡荡的样子。

②晴川: 晴日里的原野。 川, 平川、 原野。

③历历: 分明的样子。

④萋萋: 草木茂盛的样子。

⑤乡关: 故乡。

⑥烟波: 暮霭沉沉的江面。

引 导 学 生

认 识、 理 解

文 中 的 重

要字词。

整体感知

1. 学生听《 黄鹤楼》朗读音频, 扫清字音障碍, 感受朗读节奏。

2. 学生自由朗读诗歌, 借助课下注释, 疏通诗句, 理解诗意。

3. PPT 出示诗歌翻译, 学生对照自己的理解更正, 并做好笔记。

传说中的仙人已乘黄鹤离去, 这里只剩下(空荡荡的) 黄鹤楼。 黄鹤离去再不返回, 千百年来只剩下白云在此飘荡。 晴天从黄鹤楼遥望对岸的原野, 汉阳的树木看得清清楚楚, 鹦鹉洲上, 芳草长得极为茂盛。 时至黄昏, 不知何处是我的家乡? 眼前只见雾霭笼罩江面, 令人发愁。

指 导 学 生

朗 诵 诗 歌,

并 借 助 课

下 注 释 理

解诗意。

文本探究

PPT 出示如下问题, 学生思考作答, 教师总结。

1. 诗中引用神话传说表达了作者怎样的情感?

表达了诗人内心的孤寂与苦闷。

2. 诗人在最后感叹道“烟波江上使人愁”, 他为何而愁? 愁什么呢?

诗人由黄鹤楼名字的由来想到传说中的仙人已乘鹤而去, 只留下这座楼和千年不变的悠悠白云, 再眺望眼前汉阳城一带, 草木茂盛苍翠, 继而想起自己的故乡, 不禁产生了怀古、 思乡的感慨, 一股世事苍茫的愁绪涌上他心头。

3. 第五、 六句诗人写看到的繁荣景象, 而第七、 八两句却写凄冷的思乡之情, 运用了什么手法? 传达了诗人怎样的情感?

反衬手法, 传达出诗人内心的漂泊感以及对归乡的向往。

以 问 答 的

形 式 引 导

学 生 理 解

诗歌内容。

板书设计

课后作业

1. 反复朗读并背诵这两首诗歌。

2. 预习后三首诗歌。

第2 课时 使至塞上

教学步骤

师生互动

设计意图

情景导入

盛唐时期, 国力强盛, 有这样一群文人, 他们怀着建功立业的豪情来到边塞, 用他们的笔记录下了边塞奇异的风光和战争的情景。 他们写的这一类诗, 被称为“边塞诗”。 今天, 我们就来学习一首边塞诗———《 使至塞上》。

以边塞诗引

出 诗 题, 激

发学生的学

习兴趣。

基础梳理

作者介绍

1. 学生叙述自己搜集的关于王维的资料。

2. 老师用 PPT 展示王维的简介。

王维(701? -761) , 字摩诘, 唐代诗人、 画家。 先世为太原祁(今山西祁县) 人, 其父迁居于蒲州(今山西永济西南蒲州镇) , 遂为河东人。 安禄山军陷长安时曾受伪职,乱平后, 降为太子中允。 后官至尚书右丞, 故世称“王右丞”。 中年后居蓝田辋川, 过着亦官亦隐的优游生活。 前期诗歌风格浑厚, 有较清新的生活气息; 后期诗歌多反映他的隐逸生活, 其间多山水田园情趣。 其边塞诗多慷慨激昂, 显示出英雄气概和爱国热

情。 其代表作品有《九月九日忆山东兄弟》《山居秋暝》等。 有《王右丞集》传世。

简 要 了 解

王 维 及 其

作品。

背景探寻

《使至塞上》选自《王维集校注》卷二(中华书局1997 年版) 。 开元二十五年(737) ,王维以监察御史的身份出使凉州。 当时河西节度使崔希逸战胜吐蕃, 王维奉旨出塞宣慰, 察访军情。 这实际意味着王维被排挤出朝廷。 诗人单车问边, 虽有孤寂之感, 但更多的是壮志凌云的气概。 此诗作于赴边途中, 写出塞时沿途所见之景。

介 绍 背 景,

帮 助 学 生

理 解 诗 人

情感。

字词归纳

检查学生对生字词的预习情况, 帮助学生梳理字词。 (PPT 展示)

征蓬(péng) 汉塞(sài) 长河(cháng) 都护(dū) 燕然(Yān)

①问边: 慰问边关守军。

②属国: 典属国的简称。 汉代称负责少数民族事务的官员为典属国, 诗人在这里借指自己出使边塞的使者身份。

③征蓬: 飘飞的蓬草, 古诗中常用来比喻远行之人。

④孤烟: 指烽烟。 据说古代边关烽火多燃狼粪, 因其烟轻直且不易为风吹散。

⑤长河: 指黄河。

⑥候骑: 负责侦查、 通信的骑兵。

引 导 学 生

认 识、 理 解

文 中 的 重

要字词。

整体感知

1. 教师配乐范读诗歌, 学生认真听读, 并给诗歌划分朗读节奏。

2. 教师点名学生朗读, 其他学生点评。 教师用 PPT 出示朗读节奏, 学生对照自己划分的朗读节奏, 更改标注错误的, 然后放声自由朗读诗歌。

使至塞上

单车/欲/问边, 属国/过/居延。 征蓬/出/汉塞, 归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直, 长河/落日/圆。 萧关/逢/候骑, 都护/在/燕然。

3. 请学生结合课下注释翻译诗歌, 教师点名学生翻译, 一人一句, 学生说错的,教师及时更正。

4. 请学生用简洁的语言分别概括四联的内容。 (学生举手发言, 教师明确)

首联: 以简练的笔墨叙写此次出使的经历。

颔联: 既言事, 又写景, 传达出诗人内心复杂又难以言喻的情感。

颈联: 描绘塞外苍凉壮观的景象。

尾联: 借用“燕然勒石”的典故, 写出了将士们保卫家国的决心, 表达了诗人对他们的赞美之情。

引 导 学 生

有 感 情 地

朗 诵 诗 歌,

并 结 合 课

下 注 释 疏

通 诗 意, 从

整 体 把 握

诗歌内容。

文本探究

PPT 出示如下问题, 学生以小组为单位进行合作探究, 每组选代表发言, 教师点评、 总结。

1. “蓬草”在古代诗文中一般比喻什么? 诗中的“征蓬”表达了诗人什么样的情感?

“蓬草”随风飞转, 古代诗文中常用它比喻漂泊不定的人。 王维用“征蓬”自喻,流露出身不由己的感觉, 他为自己受排挤离开朝廷而忧愤。

2. 展开联想和想象, 用自己的语言描述诗歌中颔联和颈联呈现的画面。

地上随处可见飘飞的蓬草,天空偶尔出现一队北归的大雁。 只见灿黄无垠的大漠上,挺拔着一柱直冲云霄的孤烟。 绵长如带的黄河边,一轮火红的落日显得异常浑圆、壮丽。

3. “大漠孤烟直,长河落日圆”被王国维赞叹为“千古壮观”的名句,谈谈你对此的认识。

这两句诗充分体现了王维的诗“诗中有画”的特点, 非常讲究景物的面面感。 首先, 它有画一样的构图, 从天边的落日到空中的烽烟到地下的河流, 从近处的烽烟到远处的夕阳再到绵延无边的大漠, 空间阔大, 层次明晰。 其次, 它讲究线条, 一望无际的大漠上, 纵的是烟, 横的是河, 圆的是落日, 线条简约, 物态毕现。 第三, 色彩丰富, 广阔无垠的大漠黄沙漫漫, 黄昏时分, 橘红色的夕阳收敛了光辉, 静静地居于天际, 辉映着没有波澜闪着白光的河水。 沙漠上升起一缕白色的烽烟, 直上高空, 雄浑辽阔的边塞风光如在眼前。

引 导 学 生

体 会 诗 歌

的 意 境, 赏

析 优 美 语

句, 揣 摩 诗

人 的 思 想

感情。

板书设计

渡荆门送别

教学步骤

师生互动

设计意图

情景导入

江淹《 别赋》曰: “黯然销魂者, 唯别而已矣!”柳永也道: “多情自古伤离别。 ”面对离别, 人们黯然神伤。 而千年前,25 岁的李白离家远游时却另有一番滋味在心头。这番滋味化为诗句就是我们今天要学习的这首《 渡荆门送别》。 其实, 学习古诗的过程就是一段寻找美、 感受美的旅程。 今天老师做导游, 让我们一起开始这段美的旅程吧。

以 江 淹 《 别

赋》和柳永的

话引出诗题,

激发学生的

学习兴趣。

基础梳理

作者介绍

1. 学生叙述自己搜集的关于李白的资料。

2. 老师用 PPT 展示李白的简介。

李白(701-762) , 字太白, 号青莲居士, 唐代诗人。 幼时随父迁居绵州昌隆( 今四川江油) 青莲乡。 从25 岁起离川, 长期在各地漫游, 对社会生活多有体验。 天宝初曾供奉翰林, 但在政治上不受重视, 又遭权贵谗毁, 仅一年余即离开长安。 天宝三载(744) , 在洛阳与杜甫结交。 安史之乱中, 怀着平乱的志愿, 曾为永王李璘幕僚, 因璘败受牵累, 流放夜郎。 中途遇赦东还。 晚年漂泊困苦, 卒于当涂。 其诗风雄奇豪

放, 想象丰富, 语言流转自然, 音律和谐多变。 善于从民歌、 神话中吸取营养和素材,构成其特有的瑰玮绚烂色彩。 其代表作品有《 将进酒》《 行路难》《 蜀道难》《 早发白帝城》《 望庐山瀑布》等。 有《 李太白集》传世。

简要了解李

白及其作品。

背景探寻

《 渡荆门送别》选自《 李太白全集》卷十五(中华书局1977 年版) 。 这首诗是李白出蜀时所作。 李白这次出蜀, 由水路乘船远行, 经巴渝, 出三峡, 直向荆门山之外驶去, 目的是到湖北、 湖南一带的楚国故地游览。 这时的李白, 兴致勃勃, 坐在船上纵情观赏巫山两岸的峻岭, 一路看来, 眼前景色逐渐变化, 船过荆门一带, 已是平原旷野, 视野顿时开阔, 别有一番景致。

介 绍 背 景,

帮 助 学 生

理 解 诗 人

情感。

字词归纳

检查学生的预习情况, 帮助学生梳理字词。 (PPT 展示)

①平野: 平旷的原野。

②江: 指长江。

③大荒: 辽远无际的原野。

④海楼: 海市蜃楼。 诗中形容江上云霞多变形成的美丽景象。

⑤怜: 喜爱。

引 导 学 生

认 识、 理 解

文 中 的 重

要字词。

整体感知

1. 听《 渡荆门送别》朗读音频, 感受朗读节奏, 体会诗人情感。

2. 学生自由朗读诗歌, 借助课下注释, 初步了解诗意。

3. 指名学生朗读诗歌, 要求读出感情, 其他同学点评。

【教师指导】首联应用叙述, 平缓的语气; 颔联景色雄奇开阔, 声音要洪亮些, 读出开阔的感觉; 颈联景色瑰丽, 应轻快一些, 充满欣喜的感觉; 尾联语速要稍缓一些,充满深情。 特别是最后三个字要一字一顿, 字与字之间要藕断丝连。

4. 本诗题为“渡荆门送别”, 可清人沈德潜说: “诗中无送别意, 题中二字可删。 ”你是怎样理解的呢? (学生各抒己见, 教师总结)

送别是肯定存在的, 诗人写的是告别故乡, 而非送别朋友, 而且写出了故乡之水陪伴诗人, 万里护送的动人情景。 诗题中的“送别”是故乡水送别诗人, 这样的“送别”实在别具一格。

5. 把这首诗齐读一遍, 注意读出韵味, 体会一下这别具一格的送别。

指导学生多

形式朗诵诗

歌, 理 解 诗

意, 体 会 诗

人情感。

文本探究

学生自读诗歌, 思考、 讨论如下问题, 教师总结。

1. 颔联中的“随”“尽”“入”三个字用得好, 想一想好在何处。

“随”字将群山与原野的位置逐渐变换、 推移的场景, 真切地表现出来, 把山写活了, 给人以空间感和流动感。 “尽” 字表达了刚从三峡中出来的诗人喜悦的心情;“入”字用得贴切, 是对前途的展望, 大江无阻挡地流向远方, 广阔的空间打开了诗人眼界, 奔腾着诗人的想象, 洋溢着诗人青春蓬勃的朝气。

2. 颈联变换视角, 描写长江的近景。 请谈谈这联诗句所描绘的意境。

“月下飞天镜”是月夜俯视所见。 明月本在天上, 倒映在流速缓慢的长江水中,好像从天上飞来的一面明镜。 “云生结海楼”是白昼眺望所见。 以天上云彩构成海市蜃楼衬托原野的低平、 江岸的辽阔、 两岸的平旷, 在自然美景中融进了诗人初次见到平原时新鲜、 欣喜的感受和体验。

3. 尾联运用了什么修辞手法? 有什么作用?

运用了拟人的修辞手法, 借写故乡水有情, 不远万里, 依依不舍送“我” 远别故乡, 表达了诗人离开故乡时内心不舍、 思念故乡的感情。

4. 全诗表达了诗人什么样的思想感情?

通过对长江两岸秀丽景色的描绘, 反映了诗人开阔的胸怀和奋发进取的精神,同时表现了诗人对故乡山水的无限眷恋、 思念之情。

以 问 答 的

形 式 引 导

学 生 理 解

诗 歌 内 容,

明 了 诗 人

情感。

板书设计

钱塘湖春行

教学步骤

师生互动

设计意图

情景导入

一折山水一折情, 山水随情入诗中。 孤山下, 西湖畔, 草长莺飞春花乱, 最美是江南。 今天, 就让我们跟随白居易一起去欣赏钱塘湖的美景。 (板书题目: 钱塘湖春行)

以充满诗意

的语言引出

文 题, 营 造

学习氛围。

基础梳理

作者介绍

1. 学生叙述自己搜集的关于白居易的资料。

2. 老师用 PPT 展示白居易的简介。

白居易(772-846) , 唐代诗人, 字乐天, 晚年号香山居士。 其先太原( 今山西太原市西南) 人, 后迁居下邽(今陕西渭南北) 。 早年家境贫困, 颇历艰辛。 元和年间任左拾遗及左赞善大夫。 后因上表请求严缉刺死宰相武元衡的凶手, 得罪权贵, 贬为江州司马。 长庆间任杭州刺史, 宝历初任苏州刺史, 后官至刑部尚书。 白居易与元稹友谊甚笃, 与之齐名, 世称“元白”。 晚年与刘禹锡唱和甚多, 人称“刘白”。 早期所作讽喻诗, 较广泛尖锐地揭示了时政弊端和社会矛盾, 于民生困苦也多有反映。 自

遭受贬谪后, 意志逐渐消沉, 晚年尤甚, 诗文多怡情悦性、 流连光景之作。 其诗语言通俗, 相传老妪也能听懂。 其代表作品有《 长恨歌》 《 琵琶行》 《 卖炭翁》 《 忆江南》等。有《 白氏长庆集》传世。

背景探寻

《 钱塘湖春行》选自《 白居易集》卷二十(中华书局1979 年版) 。 此诗是白居易任杭州刺史时所作。 白居易在杭州时, 创作了很多有关湖光山色的题咏。 这首诗便是其中之一。

介 绍 背 景,

帮 助 学 生

理 解 诗 歌

内容。

字词归纳

检查学生的预习情况, 帮助学生梳理字词。 (PPT 展示)

①水面初平: 春天湖水初涨, 水面刚刚与湖岸齐平。 初, 刚刚。

②云脚低: 白云重重叠叠, 同湖面上的波浪连成一片, 看上去浮云很低。

③暖树: 向阳的树。

④乱花: 指色彩缤纷的花朵。

⑤欲: 想要。

⑥迷: 使… … 迷乱。

⑦行不足: 游玩不够。

简 要 了 解

白 居 易 及

其作品。

引 导 学 生

认 识、 理 解

诗 中 的 重

要字词。

整体感知

1. 教师配乐朗诵《 钱塘湖春行》, 提示学生注意诗歌的停顿和字音。

2. 学生放声自由朗诵诗歌。

3. 教师点名学生朗读, 并指导阅读技巧(声音洪亮, 节奏抑扬顿挫, 情感自然等) 。

4. 学生自读诗歌, 思考如下问题。 (PPT 展示, 学生思考作答, 教师明确)

(1) 本文围绕哪两个字来写?

围绕“春”和“行”两个字来写。

(2) 诗人是骑马游西湖, 所以诗里提到了游踪, 但诗里写游踪跟散文不一样, 是用不着细致交代的, 要仔细想想才看得出来。 诵读全诗后说说诗人的游踪。

从孤山寺的北面和贾亭的西面到湖东的白堤。

(3) 这首诗写的是什么时候的景色? 你从哪里看出来的?

早春的景色。 从早莺、 春燕、 乱花、 浅草看出来的。

通过朗诵诗

歌, 从 整 体

把握诗歌的

主要内容。

文本探究

1. 本诗的前六句中出现了哪些景物? 作者观察景物是按照怎样的顺序进行的?这样写有何好处? (同桌之间讨论, 举手回答, 教师总结)

描写了水、 云、 莺、 树、 燕、 泥、 花、 草。 此处的观察顺序是由远及近再到远, 由静及动再到静。 如水、 云、 花、 草———远景, 静景; 莺、 树、 燕、 泥———近景, 动景。 好处:从距离上讲, 由远及近再到远, 突出了景观的优美而丰富, 远近都是美好的景色, 也从侧面表明了景色太美让人目不暇接; 从动静上讲, 由静到动再到静, 体现了观察的真实性, 远处的景观展现静态的美感, 近处的景观鲜活生动, 符合真实生活的逻辑;远近结合, 动静交叉, 使整首诗既富有整体上的画面美感, 局部又留给读者想象的空间; 既描述了美景, 又写实地描绘了客观存在, 呈献给读者一幅非常真实、 具体的西湖春景图。

2. 请赏析“乱花渐欲迷人眼, 浅草才能没马蹄”。 (教师点名学生回答, 并点评)

这两句诗生动形象地写出了西湖早春的妩媚和生机。 “乱花” “浅草”分别表现了花的繁多、 草的柔嫩, “渐欲”“才能”表现了春天的发展变化, 这些词语突出了春天的勃勃生机。

3. 这首诗抒发了诗人怎样的感情? (学生思考作答, 教师总结)

抒发了诗人对春天、 对西湖的喜爱之情。

引导学生理

解诗歌内容。

板书设计

课后作业

1. 反复朗读并背诵这三首诗歌。

2. 从五首诗中找出自己最喜欢的一首, 用文字把自己的阅读感受写出来。

古诗是语文教学中的一大难点。 教师要让学生从篇幅短小、 语言精练的诗句中理解诗意, 体会作者的写作意境, 是有一定难度的。 而且, 稍不留神学生就会产生厌烦情绪。 为了让学生爱学, 我在教学中设计了以下的环节:

①通过优美的语言、 配乐朗诵、 启发想象等手段, 让学生在听、 读、 说中自然而然地掌握知识, 提高能力; ② 在上课前, 有目的地安排学生查阅诗人的有关资料, 为理解诗意创造条件。 这些环节的设置为学生理解诗歌内容, 体会诗人情感提供了很大的帮助。 美中不足的是, 阅读方式还是较为单一, 以后可采用小组朗读、 男女分组朗读等形式。

【拓展延伸】

经典唐诗名句

* 我寄愁心与明月, 随君直到夜郎西。 ———李白《 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

* 会当凌绝顶, 一览众山小。 ———杜甫《 望岳》

* 日出江花红胜火, 春来江水绿如蓝。 ———白居易《 忆江南》

* 商女不知亡国恨, 隔江犹唱后庭花。 ———杜牧《 泊秦淮》

* 男儿何不带吴钩, 收取关山五十州。 ———李贺《 南园十三首(其五) 》

* 野径云俱黑, 江船火独明。 ———杜甫《 春夜喜雨》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读