八年级上册 第一单元 任务三 新闻写作从新闻角度读新闻——新闻要素及结构 课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级上册 第一单元 任务三 新闻写作从新闻角度读新闻——新闻要素及结构 课件(共37张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-10 15:44:48 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

“新闻”有广义和狭义两种:广义的新闻泛指出现在电视、广播、报纸及网络等一切传媒上的对新近发生的事实的报道,包括消息、通讯、特写、人物专访、调查报告、新闻评论、社论、报告文学等;狭义的新闻专指消息,它是以简要的语言文字迅速传播新近事实的新闻体裁,也是最广泛、最经常采用的新闻基本体裁。

新闻

新闻是庶民的教授。

从新闻角度读新闻

——新闻要素及结构

《消息两则》+《首届诺贝尔奖颁发》

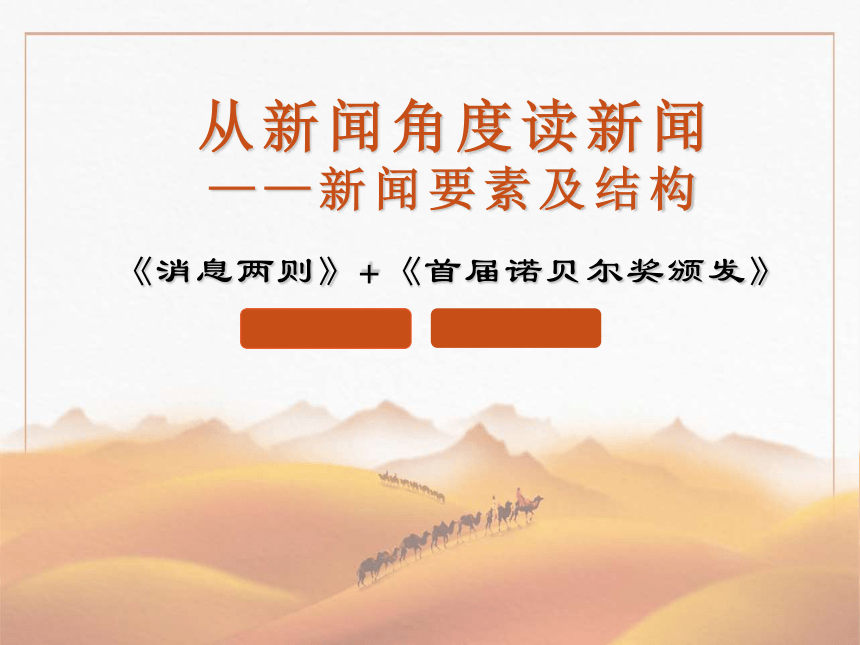

新闻的六要素(五个W

+

一个H)

When(何时)、Where(何地)、Who(何人)、What(何事)、Why(何故)。

有的还加上How(如何),成为新闻“六要素”。

新闻要素

朗读课文,勾画出这两则消息中的五要素。

4月20日午夜到4月21日;

芜湖、安庆之间的长江水面上;

人民解放军三十万大军;

我三十万大军胜利南渡长江;

(国民党反动政府拒签和平协定)人民解放军坚决执行毛主席朱总司令的命令。

何时:

何地:

何人:

何事:

何故:

《我三十万大军胜利南渡长江》

何人:人民解放军百万大军。

何时:一九四九年四月二十日夜至四月二十二日二十二时。

何地:西起九江(不含)、东至江阴的一千余华里的长江战线。

何事:三路大军横渡长江,占领南岸广大地区。

何故:国民党反动派拒绝签订和平协定,人民解

放军为打倒蒋介石、解放全中国而发起渡江战役。

《人民解放军百万大军横渡长江》

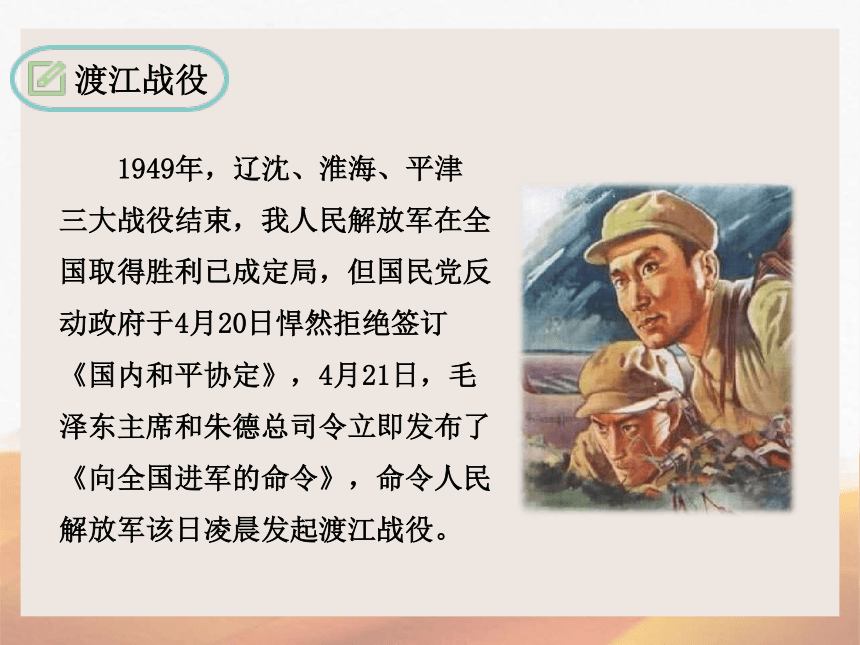

1949年,辽沈、淮海、平津三大战役结束,我人民解放军在全国取得胜利已成定局,但国民党反动政府于4月20日悍然拒绝签订《国内和平协定》,4月21日,毛泽东主席和朱德总司令立即发布了《向全国进军的命令》,命令人民解放军该日凌晨发起渡江战役。

活动一:新闻观察室

比较阅读《消息二则》中的两篇文章,找出他们在文章结构的共同点。

(省编作业本p3活动一)

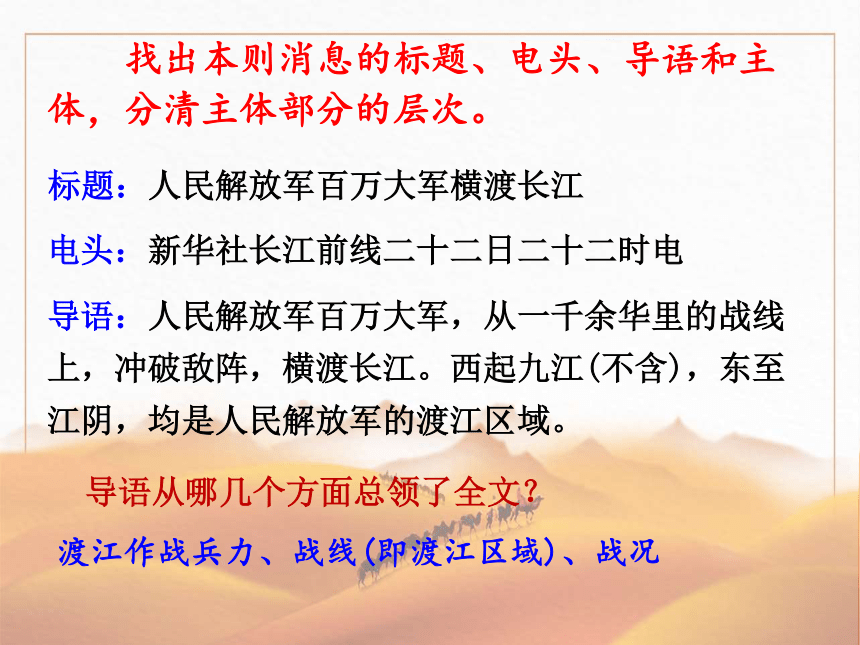

找出本则消息的标题、电头、导语和主体,分清主体部分的层次。

导语:人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

标题:人民解放军百万大军横渡长江

电头:新华社长江前线二十二日二十二时电

渡江作战兵力、战线(即渡江区域)、战况

导语从哪几个方面总领了全文?

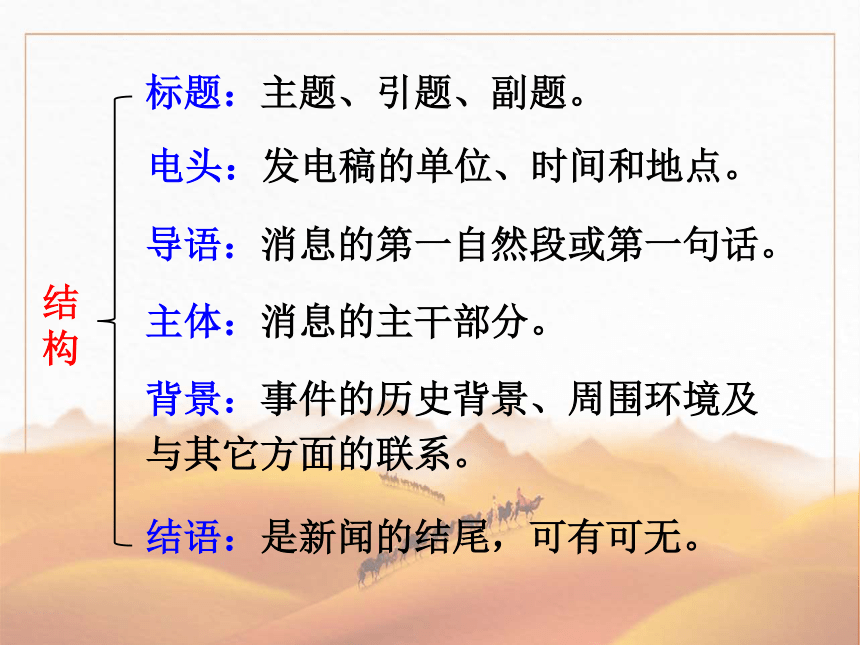

背景:事件的历史背景、周围环境及与其它方面的联系。

结语:是新闻的结尾,可有可无。

结构

标题:主题、引题、副题。

导语:消息的第一自然段或第一句话。

主体:消息的主干部分。

电头:发电稿的单位、时间和地点。

思考:

如果你要把这两则消息迅速告知身边的人,你会怎么说?

如果要比较完整的告知,你会怎么说?

如果要具体的告知你会怎么说?

标题、导语、主体三者关系:

标题、导语、主体三者叙说的是同一事件,但在具体程度上有不同。标题要准确概括消息的主要内容,要尽可能重点突出。导语是用简要的文字,集中呈现最重要、最新鲜或最有特点的新闻事实,提示消息的要旨,吸引读者进一步阅读文章。主体是消息的主要部分,内容更为具体、详尽、丰富。

(结合省编作业本p4

活动二)

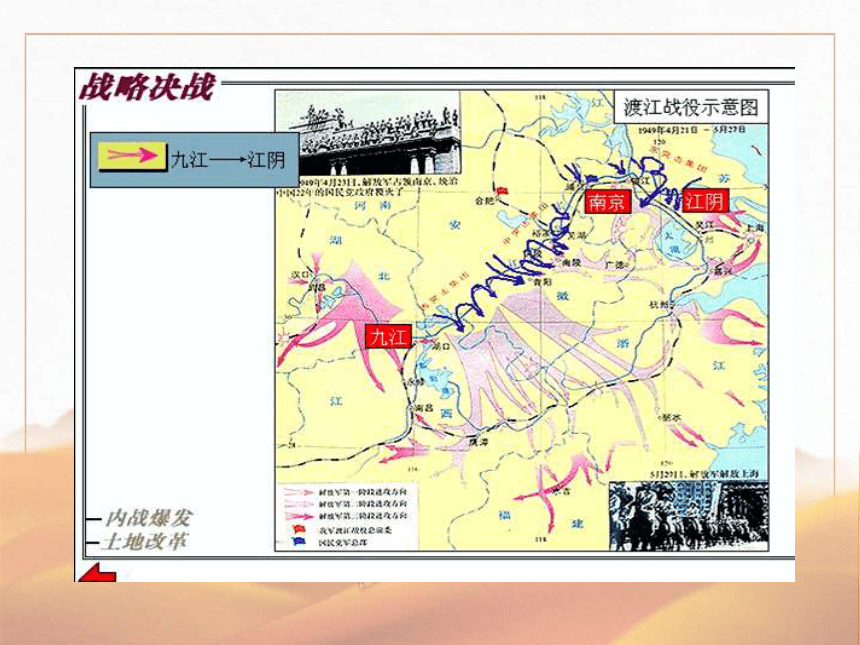

芜湖-江阴

35万大军的大部分

21日

21日下午五时

35万大军已渡过三分之二

速读主体部分,完成表格

部队

渡江区域

开始时间

(预计)完成渡江时间

已渡江人数

东路军

21日下午五时

23日

中路军

安庆-芜湖

20日夜

30万

西路军

九江-安庆

23日

部队

渡江区域

开始时间

(预计)完成渡江时间

已渡江人数

东路军

21日下午五时

23日

中路军

安庆-芜湖

20日夜

30万

西路军

九江-安庆

23日

1.主体部分为什么按中、西、东的顺序叙述?西路军与东路军是同时发起渡江作战的,为什么先说西路军再说东路军?

中路军首先发起渡江作战,所以先说;

西路军和中路军所遇敌情一样,敌军抵抗甚为微弱,而东线敌军抵抗较为顽强,所以西路接着中路说,合在一起,可以议论;

最后说东路激战,文势也涌起高潮。

2.主体部分的三个层次是怎样紧密衔接在一起的?有哪些语句使三个层次连接成一个整体?

三个层次按时间先后顺序衔接起来,“二十日夜起”和“二十一日下午五时起”和“正是汤恩伯到芜湖的那一天”等表明日期、时间的词语,显示了三个层次所叙之事在时间上的先后相承、紧密衔接。

回顾

新闻的六要素(五个W

+

一个H)

When(何时)、Where(何地)、Who(何人)、

What(何事)、Why(何故)。有的还加上How(如何)

新闻结构

标题、电头、导语、主体、背景、结语。

默读《首届诺贝尔奖颁发》,把握消息的要素。

1901年12月10日;

瑞典的斯德哥尔摩;

瑞典国王和挪威诺贝尔基金会;

首次颁发诺贝尔奖。

何时:

何地:

何人:

何事:

根据消息文体特点,结合旁批,理清结构

标题:首届诺贝尔奖颁发

电头:路透社斯德哥尔摩1901年12月10日电。

????导语:第一段。

????主体:第二段。

???

结语:第三段

背景:第四段。

理解“倒金字塔式”新闻结构。(书本P15)

——所谓倒金字塔结构也称“倒三角”结构,是消息写作中最常用的一种结构方式。它以事实的重要性程度或受众关心程度依次递减的次序,先主后次地安排消息中各项事实内容,一段写一个事实。只陈述事实,不发议论,符合新闻“快”的特点。

精读文本?分析结构

勾画出导语部分,思考导语交代了哪些内容。

导语为课文第一段话。导语交代了颁奖的时间、颁发者和颁奖机构以及诺贝尔奖设立的奖项。

速读主体部分,从中你获取了哪些信息?

首届诺贝尔奖的获得者及所获奖项;诺贝尔奖的颁奖机构、时间和地点;诺贝尔奖的资金来源;资金管理权和评议权是分离的。

学生活动

完成省编作业本p3活动一图1-1,学生上台展示。

倒金字塔结构

列举首届诺贝尔奖获奖者的相关情况

明确颁奖机构、颁奖时间和地点

介绍诺贝尔奖奖金的来源

介绍资金管理权和评奖权分离

从新闻角度读新闻

——新闻语言准确性及主观倾向

《消息两则》+《首届诺贝尔奖颁发》

学生活动:感知新闻语言准确性

(结合省编作业本p4

活动二)

结合作业本片段二,就语言准确性,在课文中选例分析。

芜湖-江阴

35万大军的大部分

21日

21日下午五时

35万大军已渡过三分之二

部队

渡江区域

开始时间

(预计)完成渡江时间

已渡江人数

东路军

21日下午五时

23日

中路军

安庆-芜湖

20日夜

30万

西路军

九江-安庆

23日

部队

渡江区域

开始时间

(预计)完成渡江时间

已渡江人数

东路军

21日下午五时

23日

中路军

安庆-芜湖

20日夜

30万

西路军

九江-安庆

23日

“突破”一词准确表现了战斗过程,表明有敌军防守,我军歼灭或击溃守敌,冲破敌阵;“渡至”一词含义丰富,有横渡和到达两层意思,文字简洁有力,准确表现了水战进军的特点;

二十日夜起……余部二十三日可渡完。

“二十四小时内即已”

,时间明确,含有渡江迅速,作战顺利之意,准确表现了神速特点;

“至发电时止”,时界比“现在”更为确切;用“余部”这一军事术语比用“剩下的”更为准确得体。

从即日起,根据诺贝尔的遗嘱,诺贝尔奖由4个机构(瑞典3个,挪威1个)颁发,从按诺贝尔遗嘱建立的基金中拨款。

对“普吕多姆”的诗歌创作的评价是“颇有建树”,语言严谨。

一一列举此次诺贝尔奖的各个门类的获奖者的国籍、姓名、所获得的奖项以及他们所做出的贡献,能充分体现了新闻内容的准确性和真实性。

本文结尾部分是补叙,这种写法有什么作用?

语段交代了新闻背景,进一步介绍了诺贝尔奖奖金的来源,补充说明资金管理权与奖项评议权的分离,更有利于读者认识和了解诺贝尔奖,从而增强了新闻内容的真实性。

新闻:

准确性

及时性

托马斯·杰斐逊:

“报纸上唯一可信的就是广告。”

学生活动:

虽然消息讲求客观准确,但也隐含着作者的感情和思考。阅读《消息二则》,根据你的理解,完成下面的表格。

了解渡江战役的丰硕成果,激发更大的战斗热情

渐渐清楚时局的变化,改变原先摇摆不定的立场

战斗信念受到极大打击,军心涣散

鼓舞前方士气,进一步摧毁敌人的信心,向全国人民宣告战争的大势所趋。

读者对象

达成效果

作者的目的、意图

人民解放军战士

持中立态度的民众

国民党政府及军队

小小播音员

说说《消息二则》这两篇新闻的朗读基调应该是怎样的。

你可以尝试朗读一下么?

总结:

强

报道新闻事件整体

比较短

以记叙、说明为主

消息

时效性

报道对象

篇幅

表达方式

“新闻”有广义和狭义两种:广义的新闻泛指出现在电视、广播、报纸及网络等一切传媒上的对新近发生的事实的报道,包括消息、通讯、特写、人物专访、调查报告、新闻评论、社论、报告文学等;狭义的新闻专指消息,它是以简要的语言文字迅速传播新近事实的新闻体裁,也是最广泛、最经常采用的新闻基本体裁。

新闻

新闻是庶民的教授。

从新闻角度读新闻

——新闻要素及结构

《消息两则》+《首届诺贝尔奖颁发》

新闻的六要素(五个W

+

一个H)

When(何时)、Where(何地)、Who(何人)、What(何事)、Why(何故)。

有的还加上How(如何),成为新闻“六要素”。

新闻要素

朗读课文,勾画出这两则消息中的五要素。

4月20日午夜到4月21日;

芜湖、安庆之间的长江水面上;

人民解放军三十万大军;

我三十万大军胜利南渡长江;

(国民党反动政府拒签和平协定)人民解放军坚决执行毛主席朱总司令的命令。

何时:

何地:

何人:

何事:

何故:

《我三十万大军胜利南渡长江》

何人:人民解放军百万大军。

何时:一九四九年四月二十日夜至四月二十二日二十二时。

何地:西起九江(不含)、东至江阴的一千余华里的长江战线。

何事:三路大军横渡长江,占领南岸广大地区。

何故:国民党反动派拒绝签订和平协定,人民解

放军为打倒蒋介石、解放全中国而发起渡江战役。

《人民解放军百万大军横渡长江》

1949年,辽沈、淮海、平津三大战役结束,我人民解放军在全国取得胜利已成定局,但国民党反动政府于4月20日悍然拒绝签订《国内和平协定》,4月21日,毛泽东主席和朱德总司令立即发布了《向全国进军的命令》,命令人民解放军该日凌晨发起渡江战役。

活动一:新闻观察室

比较阅读《消息二则》中的两篇文章,找出他们在文章结构的共同点。

(省编作业本p3活动一)

找出本则消息的标题、电头、导语和主体,分清主体部分的层次。

导语:人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

标题:人民解放军百万大军横渡长江

电头:新华社长江前线二十二日二十二时电

渡江作战兵力、战线(即渡江区域)、战况

导语从哪几个方面总领了全文?

背景:事件的历史背景、周围环境及与其它方面的联系。

结语:是新闻的结尾,可有可无。

结构

标题:主题、引题、副题。

导语:消息的第一自然段或第一句话。

主体:消息的主干部分。

电头:发电稿的单位、时间和地点。

思考:

如果你要把这两则消息迅速告知身边的人,你会怎么说?

如果要比较完整的告知,你会怎么说?

如果要具体的告知你会怎么说?

标题、导语、主体三者关系:

标题、导语、主体三者叙说的是同一事件,但在具体程度上有不同。标题要准确概括消息的主要内容,要尽可能重点突出。导语是用简要的文字,集中呈现最重要、最新鲜或最有特点的新闻事实,提示消息的要旨,吸引读者进一步阅读文章。主体是消息的主要部分,内容更为具体、详尽、丰富。

(结合省编作业本p4

活动二)

芜湖-江阴

35万大军的大部分

21日

21日下午五时

35万大军已渡过三分之二

速读主体部分,完成表格

部队

渡江区域

开始时间

(预计)完成渡江时间

已渡江人数

东路军

21日下午五时

23日

中路军

安庆-芜湖

20日夜

30万

西路军

九江-安庆

23日

部队

渡江区域

开始时间

(预计)完成渡江时间

已渡江人数

东路军

21日下午五时

23日

中路军

安庆-芜湖

20日夜

30万

西路军

九江-安庆

23日

1.主体部分为什么按中、西、东的顺序叙述?西路军与东路军是同时发起渡江作战的,为什么先说西路军再说东路军?

中路军首先发起渡江作战,所以先说;

西路军和中路军所遇敌情一样,敌军抵抗甚为微弱,而东线敌军抵抗较为顽强,所以西路接着中路说,合在一起,可以议论;

最后说东路激战,文势也涌起高潮。

2.主体部分的三个层次是怎样紧密衔接在一起的?有哪些语句使三个层次连接成一个整体?

三个层次按时间先后顺序衔接起来,“二十日夜起”和“二十一日下午五时起”和“正是汤恩伯到芜湖的那一天”等表明日期、时间的词语,显示了三个层次所叙之事在时间上的先后相承、紧密衔接。

回顾

新闻的六要素(五个W

+

一个H)

When(何时)、Where(何地)、Who(何人)、

What(何事)、Why(何故)。有的还加上How(如何)

新闻结构

标题、电头、导语、主体、背景、结语。

默读《首届诺贝尔奖颁发》,把握消息的要素。

1901年12月10日;

瑞典的斯德哥尔摩;

瑞典国王和挪威诺贝尔基金会;

首次颁发诺贝尔奖。

何时:

何地:

何人:

何事:

根据消息文体特点,结合旁批,理清结构

标题:首届诺贝尔奖颁发

电头:路透社斯德哥尔摩1901年12月10日电。

????导语:第一段。

????主体:第二段。

???

结语:第三段

背景:第四段。

理解“倒金字塔式”新闻结构。(书本P15)

——所谓倒金字塔结构也称“倒三角”结构,是消息写作中最常用的一种结构方式。它以事实的重要性程度或受众关心程度依次递减的次序,先主后次地安排消息中各项事实内容,一段写一个事实。只陈述事实,不发议论,符合新闻“快”的特点。

精读文本?分析结构

勾画出导语部分,思考导语交代了哪些内容。

导语为课文第一段话。导语交代了颁奖的时间、颁发者和颁奖机构以及诺贝尔奖设立的奖项。

速读主体部分,从中你获取了哪些信息?

首届诺贝尔奖的获得者及所获奖项;诺贝尔奖的颁奖机构、时间和地点;诺贝尔奖的资金来源;资金管理权和评议权是分离的。

学生活动

完成省编作业本p3活动一图1-1,学生上台展示。

倒金字塔结构

列举首届诺贝尔奖获奖者的相关情况

明确颁奖机构、颁奖时间和地点

介绍诺贝尔奖奖金的来源

介绍资金管理权和评奖权分离

从新闻角度读新闻

——新闻语言准确性及主观倾向

《消息两则》+《首届诺贝尔奖颁发》

学生活动:感知新闻语言准确性

(结合省编作业本p4

活动二)

结合作业本片段二,就语言准确性,在课文中选例分析。

芜湖-江阴

35万大军的大部分

21日

21日下午五时

35万大军已渡过三分之二

部队

渡江区域

开始时间

(预计)完成渡江时间

已渡江人数

东路军

21日下午五时

23日

中路军

安庆-芜湖

20日夜

30万

西路军

九江-安庆

23日

部队

渡江区域

开始时间

(预计)完成渡江时间

已渡江人数

东路军

21日下午五时

23日

中路军

安庆-芜湖

20日夜

30万

西路军

九江-安庆

23日

“突破”一词准确表现了战斗过程,表明有敌军防守,我军歼灭或击溃守敌,冲破敌阵;“渡至”一词含义丰富,有横渡和到达两层意思,文字简洁有力,准确表现了水战进军的特点;

二十日夜起……余部二十三日可渡完。

“二十四小时内即已”

,时间明确,含有渡江迅速,作战顺利之意,准确表现了神速特点;

“至发电时止”,时界比“现在”更为确切;用“余部”这一军事术语比用“剩下的”更为准确得体。

从即日起,根据诺贝尔的遗嘱,诺贝尔奖由4个机构(瑞典3个,挪威1个)颁发,从按诺贝尔遗嘱建立的基金中拨款。

对“普吕多姆”的诗歌创作的评价是“颇有建树”,语言严谨。

一一列举此次诺贝尔奖的各个门类的获奖者的国籍、姓名、所获得的奖项以及他们所做出的贡献,能充分体现了新闻内容的准确性和真实性。

本文结尾部分是补叙,这种写法有什么作用?

语段交代了新闻背景,进一步介绍了诺贝尔奖奖金的来源,补充说明资金管理权与奖项评议权的分离,更有利于读者认识和了解诺贝尔奖,从而增强了新闻内容的真实性。

新闻:

准确性

及时性

托马斯·杰斐逊:

“报纸上唯一可信的就是广告。”

学生活动:

虽然消息讲求客观准确,但也隐含着作者的感情和思考。阅读《消息二则》,根据你的理解,完成下面的表格。

了解渡江战役的丰硕成果,激发更大的战斗热情

渐渐清楚时局的变化,改变原先摇摆不定的立场

战斗信念受到极大打击,军心涣散

鼓舞前方士气,进一步摧毁敌人的信心,向全国人民宣告战争的大势所趋。

读者对象

达成效果

作者的目的、意图

人民解放军战士

持中立态度的民众

国民党政府及军队

小小播音员

说说《消息二则》这两篇新闻的朗读基调应该是怎样的。

你可以尝试朗读一下么?

总结:

强

报道新闻事件整体

比较短

以记叙、说明为主

消息

时效性

报道对象

篇幅

表达方式

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读