3.3 体液调节与神经调节的关系 课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 3.3 体液调节与神经调节的关系 课件(共35张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-08-26 10:45:12 | ||

图片预览

文档简介

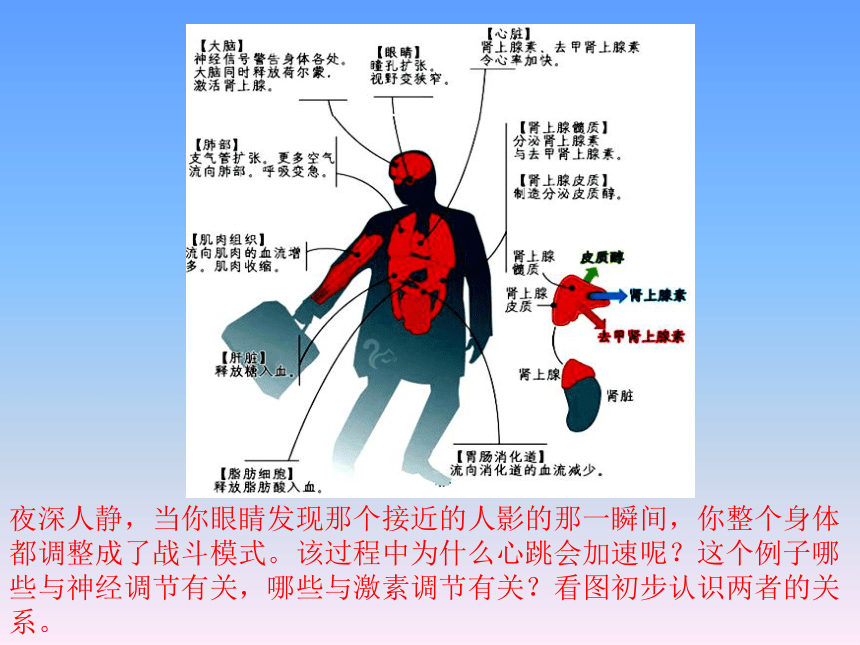

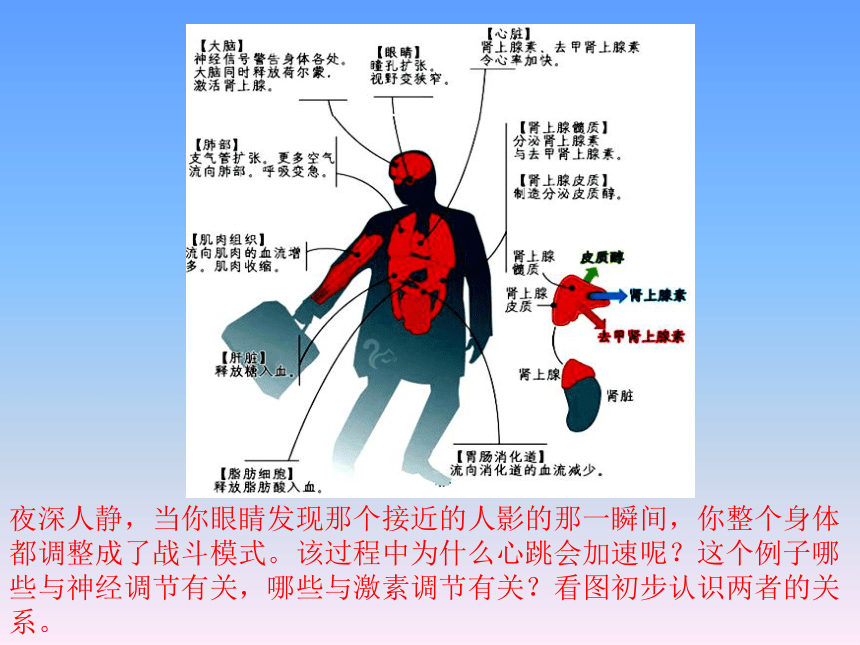

夜深人静,当你眼睛发现那个接近的人影的那一瞬间,你整个身体都调整成了战斗模式。该过程中为什么心跳会加速呢?这个例子哪些与神经调节有关,哪些与激素调节有关?看图初步认识两者的关系。

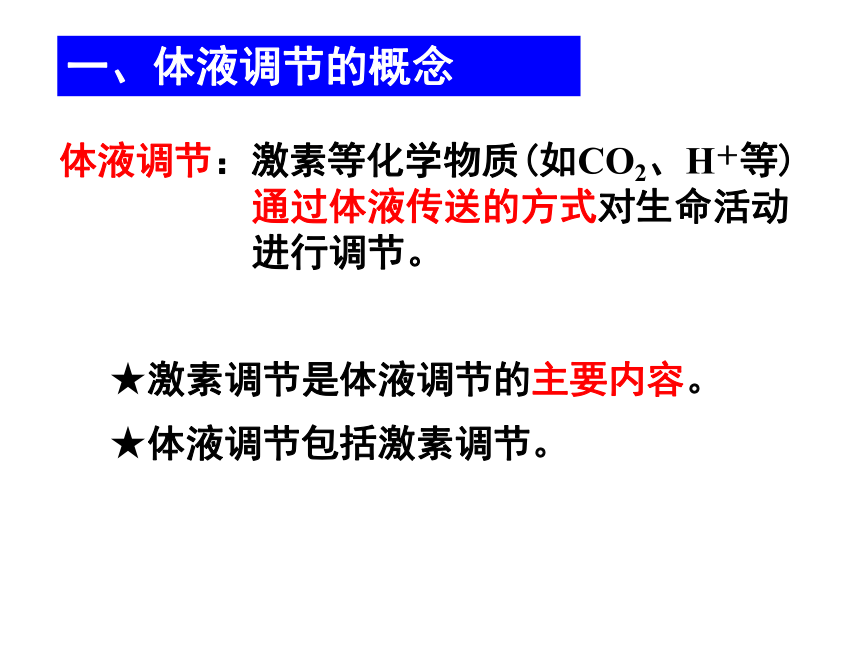

一、体液调节的概念

体液调节:激素等化学物质(如CO2、H+等)

通过体液传送的方式对生命活动

进行调节。

激素调节是体液调节的主要内容。

体液调节包括激素调节。

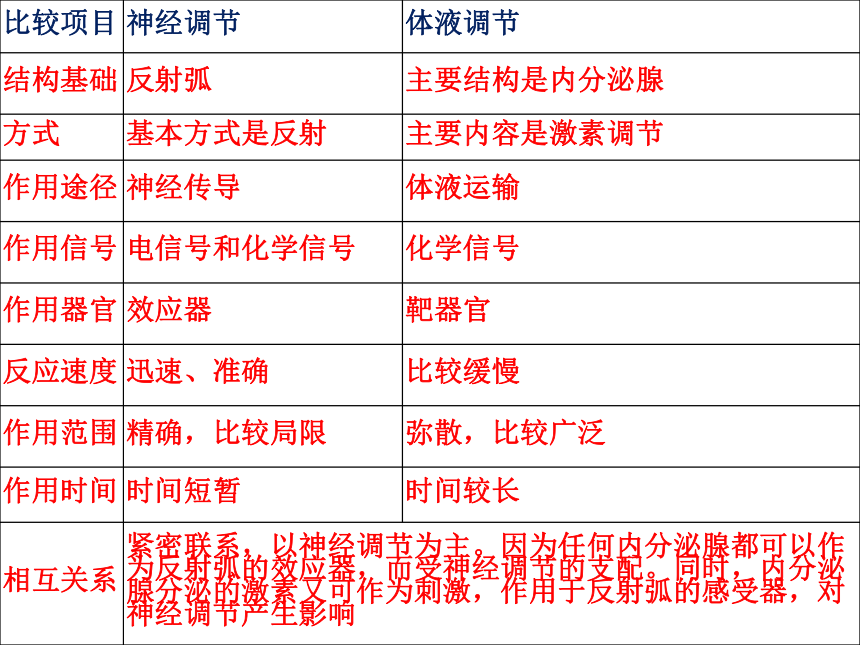

比较项目

神经调节

体液调节

结构基础

反射弧

主要结构是内分泌腺

方式

基本方式是反射

主要内容是激素调节

作用途径

神经传导

体液运输

作用信号

电信号和化学信号

化学信号

作用器官

效应器

靶器官

反应速度

迅速、准确

比较缓慢

作用范围

精确,比较局限

弥散,比较广泛

作用时间

时间短暂

时间较长

相互关系

紧密联系,以神经调节为主。因为任何内分泌腺都可以作为反射弧的效应器,而受神经调节的支配。同时,内分泌腺分泌的激素又可作为刺激,作用于反射弧的感受器,对神经调节产生影响

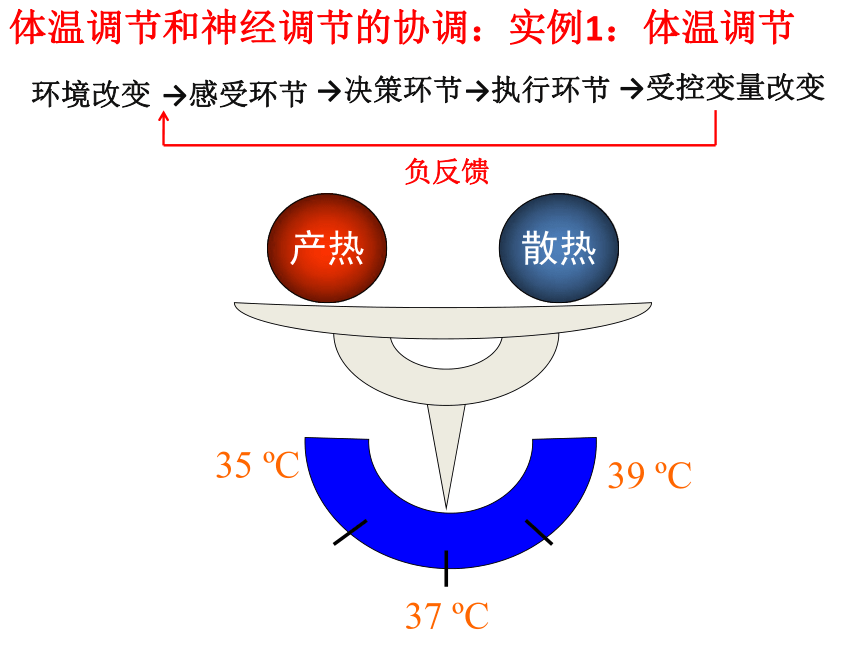

产热

散热

35 ?C

37 ?C

39 ?C

负反馈

环境改变

→感受环节

→决策环节

→执行环节

→受控变量改变

体温调节和神经调节的协调:实例1:体温调节

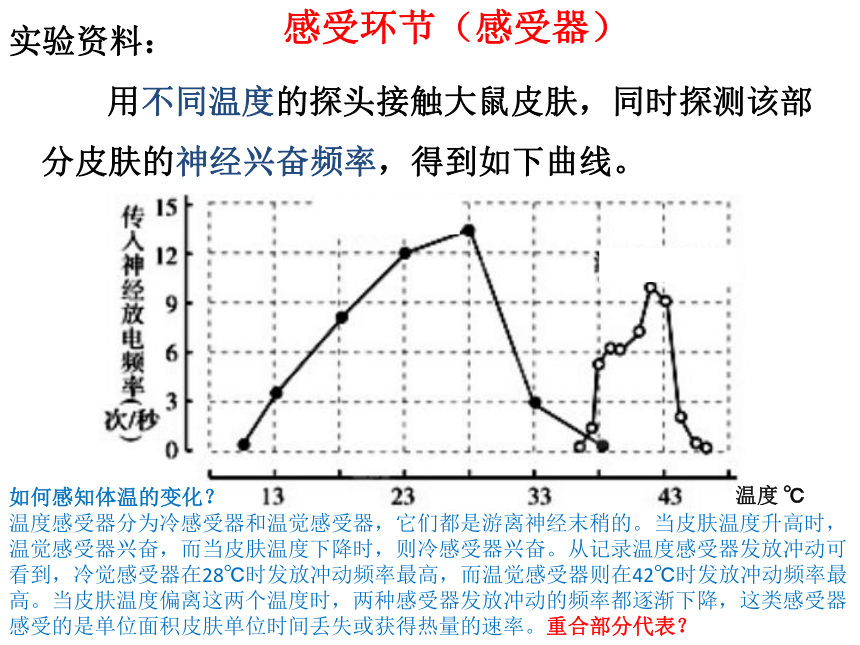

实验资料:

用不同温度的探头接触大鼠皮肤,同时探测该部分皮肤的神经兴奋频率,得到如下曲线。

温度 ℃

如何感知体温的变化?

温度感受器分为冷感受器和温觉感受器,它们都是游离神经末稍的。当皮肤温度升高时,温觉感受器兴奋,而当皮肤温度下降时,则冷感受器兴奋。从记录温度感受器发放冲动可看到,冷觉感受器在28℃时发放冲动频率最高,而温觉感受器则在42℃时发放冲动频率最高。当皮肤温度偏离这两个温度时,两种感受器发放冲动的频率都逐渐下降,这类感受器感受的是单位面积皮肤单位时间丢失或获得热量的速率。重合部分代表?

感受环节(感受器)

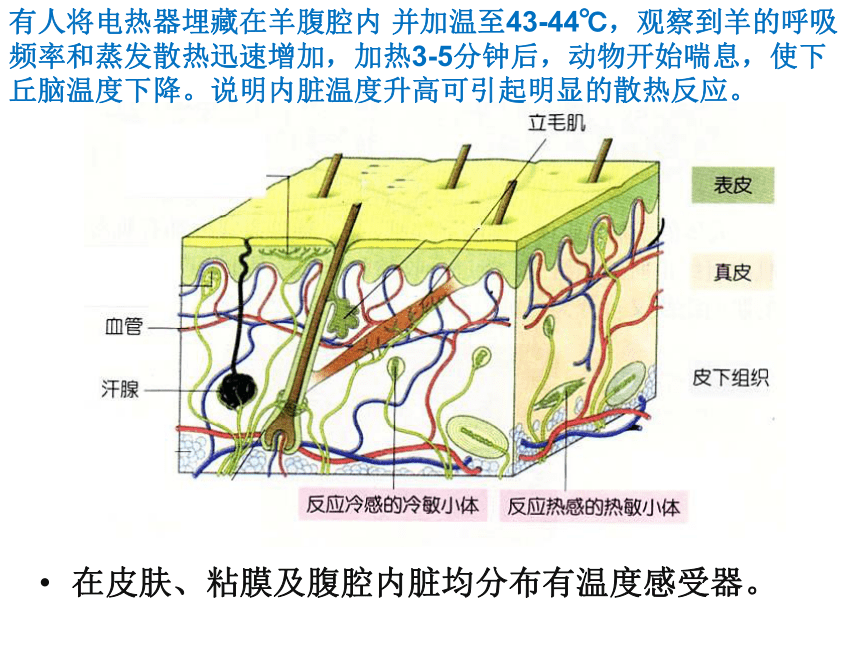

在皮肤、粘膜及腹腔内脏均分布有温度感受器。

有人将电热器埋藏在羊腹腔内 并加温至43-44℃,观察到羊的呼吸频率和蒸发散热迅速增加,加热3-5分钟后,动物开始喘息,使下丘脑温度下降。说明内脏温度升高可引起明显的散热反应。

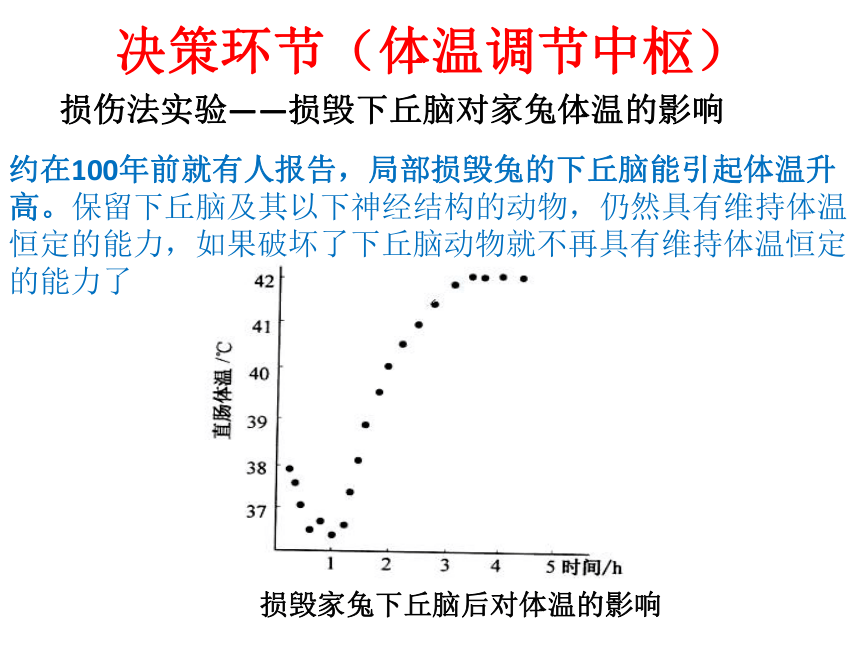

损毁家兔下丘脑后对体温的影响

损伤法实验——损毁下丘脑对家兔体温的影响

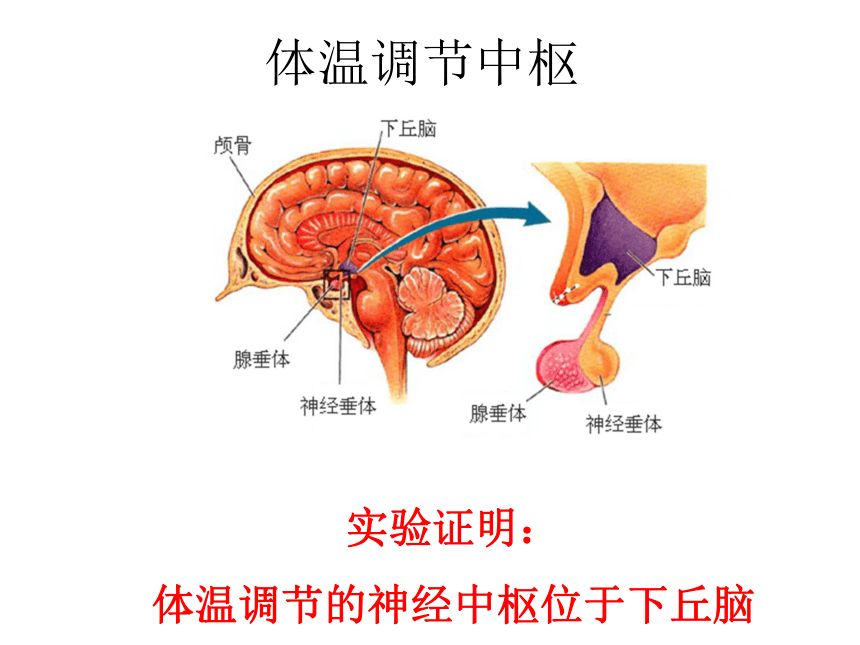

决策环节(体温调节中枢)

约在100年前就有人报告,局部损毁兔的下丘脑能引起体温升高。保留下丘脑及其以下神经结构的动物,仍然具有维持体温恒定的能力,如果破坏了下丘脑动物就不再具有维持体温恒定的能力了

1912年Henry G.Barbour将小型温度控制装置埋藏在兔脑的不同部位。只有埋藏在下丘脑的装置引起强烈的温度反应。冷却下丘脑则代谢率增加,体温上升;加热下丘脑则引起喘息和体温下降。

实验资料:

体温调节中枢

实验证明:

体温调节的神经中枢位于下丘脑

假想:一月某天的清晨六点半,气温只有零下十度,你准备去上学,刚出楼门,西北风迎面吹来,这时你会不由自主地......

行为性调节 生理性调节

战栗(增加产热)

骨骼肌同时发生随意的节律性收缩

代谢率可增加4-5倍

产热量很高

执行环节

甲状腺激素→代谢率提高

甲状腺激素提高大多数组织的代谢率,增加产热,1mg的甲状腺激素增加产热4187kJ。

板烧鸡腿堡 1695kJ

执行环节

下丘脑神经支配肾上腺髓质,分泌肾上腺素肾上腺素→脂肪等的分解

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}剂量mg/kg

0.04

0.08

0.16

0.32

0.64

1.28

肛温℃

36.8

37.3

37.8

38.3

38.6

39.4

不同剂量激素刺激麻醉小鼠

执行环节

以褐色脂肪组织的产热量最大,约占非战栗产热总量的70%。

白色脂肪组织是体内脂肪的主要储存形式

褐色脂肪组织的外观呈褐色,细胞内含有大量的脂肪颗粒及高浓度的线粒体,细胞间含有丰富的毛细血管和大量的交感神经纤维末梢,组成了一个完整的产热系统。

立毛肌收缩(鸡皮疙瘩)

执行环节

每个皮肤毛发根部的微小肌肉组织都会结合在一起,就如同在肉体上长出一个个小疙瘩。

立毛肌收缩(鸡皮疙瘩)

立毛肌收缩,被毛竖立,形成一层温热的空气层,增加绝热性能(这一条对人已经没有意义了)

毛孔同时收缩以减少散热

执行环节

血管的舒张、伸缩与血流量

在寒冷环境中, 皮肤小动脉收缩,皮肤血流量锐减,皮肤温度下降,散热显著减少。

执行环节

寒冷条件下,热量散失主要两条途径:皮肤和水分蒸发带走热量。

机体通过降低皮肤体温来减少同外界环境的温差,来减少热量散失 汗液分泌减少,尿多

体温调节系统

根据已有信息,完成寒冷环境下体温调节过程的流程图。

又假想:七月某天的教室,空调突然坏了,40人挤在一间教室,室温至少三十七度以上,临近考试的我们不得不坚持学习,这时的你会不由自主地......

人体不同的散热方式

传导:热量从一物体直接传递到另一物体叫传导。但空气是不良热导体,人在空气中活动,传递不是主要的散热方法。

辐射:热量穿过空气或真空的运动叫辐射。温度较高的物体表面发射 红外线,由温度较低的物体接受。在室温为25℃的舒适环境下,哺乳动物的皮肤温度约为32℃,这种温差足够大,足以使大部分热量以辐射的形式散失。如果周围温度接近体温时,则辐射作用丧失

对流:热量随空气流动而传播叫对流。皮肤周围空气由于辐射结构温度升高,体积膨胀上升,周围冷空气补充过来,带走热量

蒸发:物质有液体变为气体时需要带走大量热量

不同外界温度下的散热

环

境

温

度

21?C 主要靠辐射、传导和对流散热

29?C 辐射、传导和对流散热? 蒸发?

35 ?C 辐射、传导和对流散热停止。

蒸发为唯一散热方式。

每蒸发1g水可带走2424J热量

显汗的成分:水—99%

不显汗:600 ml/日

外界温度超过30℃时开始出现显汗,高温条件下体的显汗一昼夜可达到12000ml,能带走热量7000千卡之多

在炎热环境中, 皮肤小动脉舒张, 皮肤血流量激增,皮肤温度升高,散热增加。

血管舒张,脸绯红

根据已有信息,完成炎热环境下体温调节过程的流程图。

体温平衡

外界

温度

变化

温度感受器

神经中枢

(下丘脑)

效应器

传入神经

传出神经

做出相应调节

负反馈

负反馈

环境改变

→感受环节

→决策环节

→执行环节

→受控变量改变

自己构建体温调节模型

实例二 人体的水盐平衡调节

摄入量/ml

排出量/ml

来自饮水 1300

来自食物 900

来自物质代谢 300

由肾排出 1500

由皮肤排除 500

由肺排出 400

由大肠排出 100

共计 2500

共计 2500

尿液的形成过程

肾小管的重吸收

实验资料:1、向狗的颈动脉内灌注高渗盐水,尿量减少,而将盐水注射至人体的其他部分血管中没变化 ???

实验资料:2、用微型吸管向脑中的各处注入盐水,当给下丘脑注 入时,发现其影响最大,尿量减少。进一步研究发现抗利尿激素产生于该处神经细胞体中

分析以下实验分别说明了什么?

实验资料:4、用实验方法降低羊的血浆渗透压, 测 定抗利尿激素的浓度,结果下降, 尿量增加,反之 减少 。

实验资料:3、向兔颈动脉内注入高渗溶液,结果在 下丘脑的神经元记入到了电位变化

实验资料:5、用微量灌注和微吸管穿刺法,探测抗利尿激 素的 靶器官、靶细胞,结果肾小管和集合管有响应

分析以上实验分别说明了什么?

1、说明部位在脑

2、说明具体在下丘脑,并在下丘脑还能产生抗利尿激素

3、说明能感受到渗透压的变化既是感受器

4、分析出渗透压、抗利尿激素、尿量间的关系

5、抗利尿激素的靶细胞是谁

水的平衡调节

饮水不足、失水过多或吃的食物过咸

细胞外液渗透压

升高

渗透压感受器

下丘脑

大脑皮层

垂体

产生渴觉

主动饮水

补充水分

抗利尿激素

肾小管、集合

管重吸收水分

尿量

细胞外液渗透压

下降

细胞外液渗透压

下降

减少

(-)

(+)

(+)

(-)

盐平衡的调节(以Na+为例)

肾小管和集合管吸钠排钾

肾上腺皮质

醛固酮

细胞外液量减少及血钠降低

血钠含量平衡

+

+

+

+

-

负反馈调节

水和无机盐平衡的意义:维持内环境的稳态,是人体各种生命活动正常进行的必要条件

丢失大量的水分和钠盐

大量出汗、剧烈呕吐、严重腹泻

细胞外液渗透压↓、心率加快、四肢发冷

丢失K+

细胞内液渗透压↓心律失常

1.维持细胞外液渗透压,保证机体正常生命活动的进行。

2.维持细胞内液渗透压,保证机体细胞,特别是心肌细胞的正常活动。

3.使代谢废物能及时排出体外。

人体每昼夜有35-50g的代谢废物必须随尿液排出,尿量过少会引起中毒而影响健康。最低尿量需在500mL以上。

四、神经调节和体液调节的联系:

1.内分泌腺直接或间接地受中枢神经的调节,体液调节是神经调节的一个环节。如下丘脑与垂体。

2.内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能。如甲状腺激素。

一、体液调节的概念

体液调节:激素等化学物质(如CO2、H+等)

通过体液传送的方式对生命活动

进行调节。

激素调节是体液调节的主要内容。

体液调节包括激素调节。

比较项目

神经调节

体液调节

结构基础

反射弧

主要结构是内分泌腺

方式

基本方式是反射

主要内容是激素调节

作用途径

神经传导

体液运输

作用信号

电信号和化学信号

化学信号

作用器官

效应器

靶器官

反应速度

迅速、准确

比较缓慢

作用范围

精确,比较局限

弥散,比较广泛

作用时间

时间短暂

时间较长

相互关系

紧密联系,以神经调节为主。因为任何内分泌腺都可以作为反射弧的效应器,而受神经调节的支配。同时,内分泌腺分泌的激素又可作为刺激,作用于反射弧的感受器,对神经调节产生影响

产热

散热

35 ?C

37 ?C

39 ?C

负反馈

环境改变

→感受环节

→决策环节

→执行环节

→受控变量改变

体温调节和神经调节的协调:实例1:体温调节

实验资料:

用不同温度的探头接触大鼠皮肤,同时探测该部分皮肤的神经兴奋频率,得到如下曲线。

温度 ℃

如何感知体温的变化?

温度感受器分为冷感受器和温觉感受器,它们都是游离神经末稍的。当皮肤温度升高时,温觉感受器兴奋,而当皮肤温度下降时,则冷感受器兴奋。从记录温度感受器发放冲动可看到,冷觉感受器在28℃时发放冲动频率最高,而温觉感受器则在42℃时发放冲动频率最高。当皮肤温度偏离这两个温度时,两种感受器发放冲动的频率都逐渐下降,这类感受器感受的是单位面积皮肤单位时间丢失或获得热量的速率。重合部分代表?

感受环节(感受器)

在皮肤、粘膜及腹腔内脏均分布有温度感受器。

有人将电热器埋藏在羊腹腔内 并加温至43-44℃,观察到羊的呼吸频率和蒸发散热迅速增加,加热3-5分钟后,动物开始喘息,使下丘脑温度下降。说明内脏温度升高可引起明显的散热反应。

损毁家兔下丘脑后对体温的影响

损伤法实验——损毁下丘脑对家兔体温的影响

决策环节(体温调节中枢)

约在100年前就有人报告,局部损毁兔的下丘脑能引起体温升高。保留下丘脑及其以下神经结构的动物,仍然具有维持体温恒定的能力,如果破坏了下丘脑动物就不再具有维持体温恒定的能力了

1912年Henry G.Barbour将小型温度控制装置埋藏在兔脑的不同部位。只有埋藏在下丘脑的装置引起强烈的温度反应。冷却下丘脑则代谢率增加,体温上升;加热下丘脑则引起喘息和体温下降。

实验资料:

体温调节中枢

实验证明:

体温调节的神经中枢位于下丘脑

假想:一月某天的清晨六点半,气温只有零下十度,你准备去上学,刚出楼门,西北风迎面吹来,这时你会不由自主地......

行为性调节 生理性调节

战栗(增加产热)

骨骼肌同时发生随意的节律性收缩

代谢率可增加4-5倍

产热量很高

执行环节

甲状腺激素→代谢率提高

甲状腺激素提高大多数组织的代谢率,增加产热,1mg的甲状腺激素增加产热4187kJ。

板烧鸡腿堡 1695kJ

执行环节

下丘脑神经支配肾上腺髓质,分泌肾上腺素肾上腺素→脂肪等的分解

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}剂量mg/kg

0.04

0.08

0.16

0.32

0.64

1.28

肛温℃

36.8

37.3

37.8

38.3

38.6

39.4

不同剂量激素刺激麻醉小鼠

执行环节

以褐色脂肪组织的产热量最大,约占非战栗产热总量的70%。

白色脂肪组织是体内脂肪的主要储存形式

褐色脂肪组织的外观呈褐色,细胞内含有大量的脂肪颗粒及高浓度的线粒体,细胞间含有丰富的毛细血管和大量的交感神经纤维末梢,组成了一个完整的产热系统。

立毛肌收缩(鸡皮疙瘩)

执行环节

每个皮肤毛发根部的微小肌肉组织都会结合在一起,就如同在肉体上长出一个个小疙瘩。

立毛肌收缩(鸡皮疙瘩)

立毛肌收缩,被毛竖立,形成一层温热的空气层,增加绝热性能(这一条对人已经没有意义了)

毛孔同时收缩以减少散热

执行环节

血管的舒张、伸缩与血流量

在寒冷环境中, 皮肤小动脉收缩,皮肤血流量锐减,皮肤温度下降,散热显著减少。

执行环节

寒冷条件下,热量散失主要两条途径:皮肤和水分蒸发带走热量。

机体通过降低皮肤体温来减少同外界环境的温差,来减少热量散失 汗液分泌减少,尿多

体温调节系统

根据已有信息,完成寒冷环境下体温调节过程的流程图。

又假想:七月某天的教室,空调突然坏了,40人挤在一间教室,室温至少三十七度以上,临近考试的我们不得不坚持学习,这时的你会不由自主地......

人体不同的散热方式

传导:热量从一物体直接传递到另一物体叫传导。但空气是不良热导体,人在空气中活动,传递不是主要的散热方法。

辐射:热量穿过空气或真空的运动叫辐射。温度较高的物体表面发射 红外线,由温度较低的物体接受。在室温为25℃的舒适环境下,哺乳动物的皮肤温度约为32℃,这种温差足够大,足以使大部分热量以辐射的形式散失。如果周围温度接近体温时,则辐射作用丧失

对流:热量随空气流动而传播叫对流。皮肤周围空气由于辐射结构温度升高,体积膨胀上升,周围冷空气补充过来,带走热量

蒸发:物质有液体变为气体时需要带走大量热量

不同外界温度下的散热

环

境

温

度

21?C 主要靠辐射、传导和对流散热

29?C 辐射、传导和对流散热? 蒸发?

35 ?C 辐射、传导和对流散热停止。

蒸发为唯一散热方式。

每蒸发1g水可带走2424J热量

显汗的成分:水—99%

不显汗:600 ml/日

外界温度超过30℃时开始出现显汗,高温条件下体的显汗一昼夜可达到12000ml,能带走热量7000千卡之多

在炎热环境中, 皮肤小动脉舒张, 皮肤血流量激增,皮肤温度升高,散热增加。

血管舒张,脸绯红

根据已有信息,完成炎热环境下体温调节过程的流程图。

体温平衡

外界

温度

变化

温度感受器

神经中枢

(下丘脑)

效应器

传入神经

传出神经

做出相应调节

负反馈

负反馈

环境改变

→感受环节

→决策环节

→执行环节

→受控变量改变

自己构建体温调节模型

实例二 人体的水盐平衡调节

摄入量/ml

排出量/ml

来自饮水 1300

来自食物 900

来自物质代谢 300

由肾排出 1500

由皮肤排除 500

由肺排出 400

由大肠排出 100

共计 2500

共计 2500

尿液的形成过程

肾小管的重吸收

实验资料:1、向狗的颈动脉内灌注高渗盐水,尿量减少,而将盐水注射至人体的其他部分血管中没变化 ???

实验资料:2、用微型吸管向脑中的各处注入盐水,当给下丘脑注 入时,发现其影响最大,尿量减少。进一步研究发现抗利尿激素产生于该处神经细胞体中

分析以下实验分别说明了什么?

实验资料:4、用实验方法降低羊的血浆渗透压, 测 定抗利尿激素的浓度,结果下降, 尿量增加,反之 减少 。

实验资料:3、向兔颈动脉内注入高渗溶液,结果在 下丘脑的神经元记入到了电位变化

实验资料:5、用微量灌注和微吸管穿刺法,探测抗利尿激 素的 靶器官、靶细胞,结果肾小管和集合管有响应

分析以上实验分别说明了什么?

1、说明部位在脑

2、说明具体在下丘脑,并在下丘脑还能产生抗利尿激素

3、说明能感受到渗透压的变化既是感受器

4、分析出渗透压、抗利尿激素、尿量间的关系

5、抗利尿激素的靶细胞是谁

水的平衡调节

饮水不足、失水过多或吃的食物过咸

细胞外液渗透压

升高

渗透压感受器

下丘脑

大脑皮层

垂体

产生渴觉

主动饮水

补充水分

抗利尿激素

肾小管、集合

管重吸收水分

尿量

细胞外液渗透压

下降

细胞外液渗透压

下降

减少

(-)

(+)

(+)

(-)

盐平衡的调节(以Na+为例)

肾小管和集合管吸钠排钾

肾上腺皮质

醛固酮

细胞外液量减少及血钠降低

血钠含量平衡

+

+

+

+

-

负反馈调节

水和无机盐平衡的意义:维持内环境的稳态,是人体各种生命活动正常进行的必要条件

丢失大量的水分和钠盐

大量出汗、剧烈呕吐、严重腹泻

细胞外液渗透压↓、心率加快、四肢发冷

丢失K+

细胞内液渗透压↓心律失常

1.维持细胞外液渗透压,保证机体正常生命活动的进行。

2.维持细胞内液渗透压,保证机体细胞,特别是心肌细胞的正常活动。

3.使代谢废物能及时排出体外。

人体每昼夜有35-50g的代谢废物必须随尿液排出,尿量过少会引起中毒而影响健康。最低尿量需在500mL以上。

四、神经调节和体液调节的联系:

1.内分泌腺直接或间接地受中枢神经的调节,体液调节是神经调节的一个环节。如下丘脑与垂体。

2.内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能。如甲状腺激素。