6 藤野先生 2课时课件(34张PPT)

图片预览

文档简介

6 藤野先生

语文统编版 八年级上

6 藤野先生

鲁迅

第一课时

学习目标

1. 梳理课文内容,理清文章的思路。

2. 理清作者与藤野先生交往的典型事例。抓住关于藤野先生外貌、神态、动作、语言等方面的描写,体会作者对藤野先生的独特感情。

3.了解回忆性散文中两个“我”在叙述中的作用。

1935年,日本要出版(《鲁迅选集》,译者征求鲁迅意见,问选哪些文章才好,鲁迅回答:“一切随意,但希望把《蔡野先生》选录进去。”鲁迅为何如此看重这篇文章?“藤野先生”是谁?他们之间有着怎样的往事和感情?今天,就让我们起来学习这一名篇。

一、激趣导入,明确目标

二、梳理课文,理清思路

东京

仙台

北京

东京——仙台——北京

日本

1.我们先到仙台, 去认识一下藤野先生, 对于自己的老师,鲁远只写过三个人,一位是三味书屋里的寿镜吾老师,一位是章太炎先生。 再就是本文所写的事野先生。请同学们以文中找出作者直接对藤野先生抒情的句子。

句子:“但不知怎地,我总还时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。”“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的。虽然他的姓名并不为许多人所知道。”

三、走近藤野,体会作者情感

第6-23段;第32-35段。

严于治学,生活俭朴,工作中规中矩,生活不拘小节,刻板,有点马虎等。

添改讲义,纠正血管图,关心解剖实习,询问中国女人裹脚,师生惜别等。

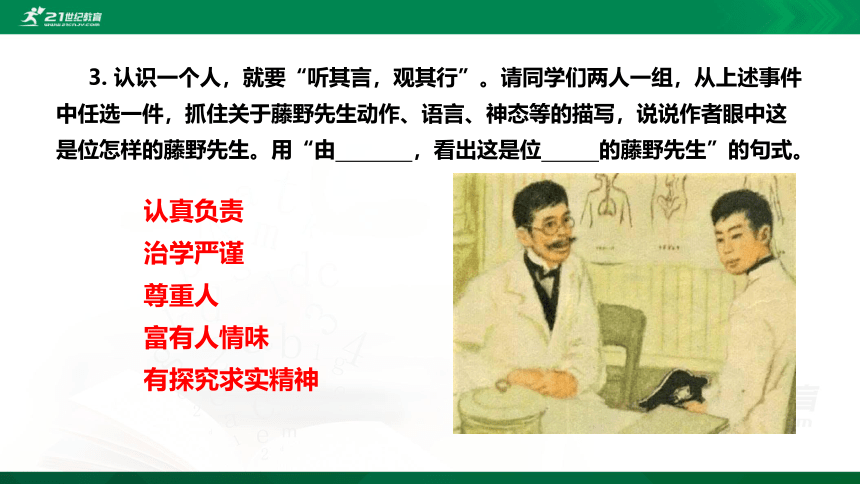

3. 认识一个人,就要“听其言,观其行”。请同学们两人一组,从上述事件中任选一件,抓住关于藤野先生动作、语言、神态等的描写,说说作者眼中这是位怎样的藤野先生。用“由 ,看出这是位 的藤野先生”的句式。

认真负责

治学严谨

尊重人

富有人情味

有探究求实精神

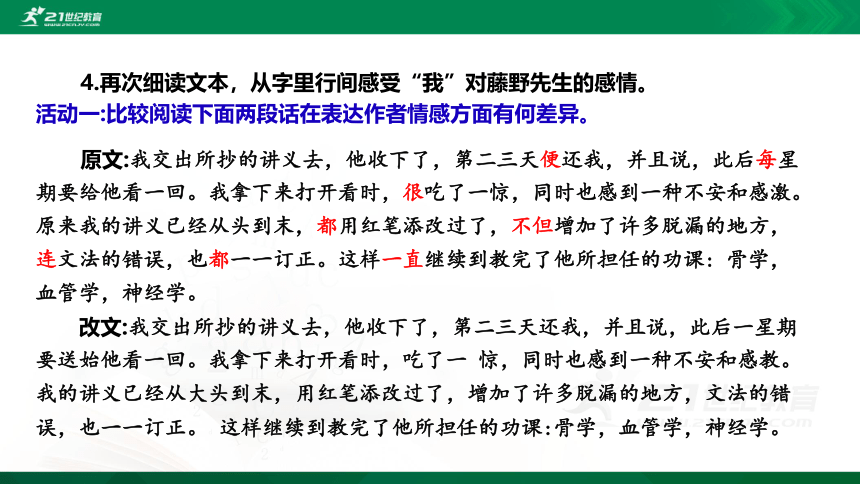

明确:改文缺少了一系列虚词:“便”“每”“很”“原来”“都”“不但……连“都”“一直”。虽然也文意通顺,藤野的人物形象也能够刻画,但是“我”的情感缺失了。

虚词乃点睛之笔,激活了原来的情感,使“我”那时那地的惊疑、惊喜、惊叹、感激和敬佩之情酣畅地表达出来,真可谓借虚词张力,抒心中情怀。

任性、不服气

认为过去的“我”那时太不用

功,有时也很任性,对藤野先生的愧疚、感恩之情油然而生

活动三:比较两词,探究作者创作时的心理。

鲁迅修改前的文稿:总要看一看才好。

定稿:总要看一看才知道。

明确:“知道” 是针对客观事实而言,它强调了藤野先生对学问的探究欲望;“好”字容易被人误解,认为这是藤野先生的种猎奇心理。 鲁迅怕破坏了藤野先生的美好形象,故而将之改动。这看似没有必要的改笔,实则深藏着鲁迅对藤野先生由衷的敬意。

活动四:全班齐读第37段,感受作者对藤野先生的感激与敬仰之情。

结束语:通过本课的文本细读,我们感受到作者对藤野先生由衷的感激与敬仰之情。但似乎还不能很好地回答我们]提出的问题:为什么作者对藤野先生评价如此之高,竟用上了“最”“伟大”这样的字眼。请同学们课下思考这个问题。

第二课时

学习目标

1. 了解“我”在日本求学的经历;结合时代背景,理解“我”思想感情的变化。体会作者强烈的爱国之情和民族自尊心。

2. 再次体会作者对藤野先生的独特感情。

3.揣摩文章独特的语言风格,明确两种叙述语调交替使用所产生的艺术效果。

过渡语:上节课我们学习了作者在仙台与藤野先生交往的内容,感受到了作者对藤野先生的感激与敬仰之情。这节课,我们着重来梳理作者青年时代留学日本的经历,感受作者思想感情的变化,看看作者和藤野先生是在怎样的背景和情形下相识交往的。

1.细读第1一4段抓住流露“我情感的语句,讨论“我到仙台之前的情绪状态是怎样的。

一、梳理作者留学经历,感受作者思想情感变化

(1)流露作者情感的语句:

东京也无非是这样。

到别的地方去看看,如何呢?

不知怎地,我到现在还记得这名目。

(2)细读第1-3段,回答从“东京也无非是这样”这句话中读出作者怎样的感情。

明确:“头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。”将清国留学生的丑态鞭辟入里地揭露出来。

“实在标致极了”是反语,正话反说,意味深长,作者将内心的厌恶倾泻而出,极富幽默感,极尽嘲讽之能事。

请一位同学朗读第1段,读出清国留学生的滑稽之感,“我”的厌恶之情。

结合以下补充的三则材料,再品味“东京也无非是这样”这句话中作者的感情。

补充材料一:《藤野先生》选自鲁迅的散文集《朝花夕拾》,是其中的第9篇。在第8篇《琐记》中曾用“乌烟瘴气”形容南京水师学堂的生活,文中还写道:“爬上天空二十丈和钻下地面二十丈,结果还是无所能...所余的还只有一条路:到外国去。”

补充材料二:明治维新的日本开始走上资本主义道路,对外积极侵略扩张。1894年甲午战争爆发,这场战争以中国战败、北洋水师全军覆没告终。1895年清政府被迫签订了《马关条约)。1901年清政府被迫签订丧权辱国的《辛丑条约》,中国面临亡国的危险。

补充材料三:1902年4月,鲁迅去日本留学,人东京弘文学院补习日语。积极参加反清爱国活动,1903年轻然剪掉辩子,在张剪掉辫子的照片背面题写了《自题小像》这首诗,诗中发出“我以我血荐轩辕”的誓言,以表达自己为国捐驱、矢志不移的决心。

明确:要读出作者的失望、痛苦、愤怒、厌恶等复杂而沉重的心情。“清国留学生”如此丑态百出,如此不学无术,与他在国内所见到的情景如此相像,“我”的心理落差不言而喻。眼前的情景深深地刺伤了内心怀抱救国理想的青年作者。他不愿与他们同流合行,这又让他有着一股发自内心的悲伤感与孤独感,于是有了到别处去看看的念头。

(3)“日暮里”一情到深处的情感密码。

“不知怎地,我到现在还记得这名目。”

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。——崔颢《黄鹤楼》

结合作者当时的处境,不能理解作者内心的情感:对故国,对家园的思念。“日暮”又给人以日薄西山、日暮途穷之感,作者遥想积贫积弱的祖国,怎能不颓伤伤感呢?

2 .作者到仙台后,除了遇到藤野先生,还遇到了哪些人和事? 对此作者产生了怎样的思想感情?

(1)细读第5段,作者对所受到的优待持怎样的态度?

初到仙台受优待、匿名信事件、幻灯片事件。

“大概是物以希为贵罢。”“我到仙台也颇受了这样的优待。”

大概是物以稀为贵

“大概” 表明这是“我” 的猜测,“我”在潜意识

里不由自主地把自己比作了物,这是一个降格的类比;

品味关键句:几个职员还为我的食宿操心。……但一位先生却以为这客店也包办囚人的饭食,我住在那里不相宜,几次三番,几次三番地说。我虽然觉得客店兼办囚人的饭食和我不相干,然而好意难却,也只得别寻相宜的住处了。于是搬到别一家,离监狱也很远,可惜每天总要喝难以下咽的芋梗汤。

从以上关键句中,读不出“我”的感激,反而充斥着一一个弱国子民的一 腔无奈、 辛酸和苦涩。

独处异国他乡,在失望中苦苦追求的“我” ,真是到了绝望的境地。

(2)在这样的境况中,“我”遇到了令“我”感激与敬仰的藤野先生,后来又因为什么“我”不在仙台学医了呢?

匿名信事件、幻灯片事件。

阅读第24- 31段, 请找出两次事件中表达作者情感的句子,并试着分析一下。

①匿名信事件:中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。

因为是“弱国”,所以“低能”的荒谬因果,极大地反讽了日本千事的无理,从“所以"“当然”“便"“也”几个词中,我们读出作者积蓄了极大的不满、愤怒与辛酸。

补充材料:周君来的时候是中日战争之后,又过了相当的年数,很可悲的是,当时日本人还骂中国人作猪头三。在有这恶骂风气的时候,所以同级之中也有这样的群,动不动就对周君加一白眼,另眼看待。一摘自藤野严九郎 《谨忆周树人君》

②幻灯片事件:但在我,这一声却特别听得刺耳……呜呼, 无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。

“呜呼,无法可想!”写出了“我”当时内心震撼之大。所以“但在那时那地,我的意见却变化了。

匿名信事件、幻灯片事件使“我”内心陷入极度的地望和痛苦之中,也激发起“我”作为弱国子民的自省和图强之心,“我”走上了弃医从文的道路。

小结: 作者留学日本的心灵轨迹:寻求一失望一 学医一 弃医从文。

二、结合作者的思想情感变化,再次体会对藤野先生的感情

1.小组合作,讨论回答第一课提出的问题:为什么作者对藤野先生评价如此之高,竟用上了“最”“伟大”这样的字眼。

藤野先生对“我”的关心是发生在这样的心理背景之下一——不但是在失望中苦苦追求,而且在追求中常常受辱;是发生在这样的社会背景下——日本举国都在歧视中国人,中国人自己也麻本不仁。“我” 仿佛被困在个黑屋子里, 绝望、压抑、无法喘息。藤野先生对“我”的关怀,无疑像一线曙光, 照进“我”的心里,让“我”看到希望,获得继续前行的勇气和力量。

毫无民族偏见

学术精神(科学精神)。

2.全班饱含感情地齐读第37段。

我们发现凡是写到与藤野先生的交往以及表达对藤野先生的怀念时,作者用的是一种庄的、严正的语调;这很不同于写“我”在日本的见闻感受时所用的语调 种朝讽的、调侃的语调。文章中这两种叙述语调交替使用,就产生了种精妙的艺 术效果,同学们在阅读时要注意体会。

3.“我”弃医从文后,作为曾经的医学老师的藤野先生还对“我”产生影响吗?

(1)请读出相应的句子。

每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

可见多年来,藤野先生一直给“我”鼓励,带给“我” 继续战斗的勇气和力量。

(2)怎样理解“再继续写些为‘正人君子’之流所深恶痛疾的文字”?

补充材料: 1926年秋天, 在反动军阀及其御用文人的迫害下,鲁迅被迫离开北京,南下到厦门。《藤野先生》就是这时在厦门大学图书馆楼上写成的。前面的路该如何走深深地困扰着鲁迅,这一处境与他在日本求学时何等相似:在孜孜不倦求索道路上的苦闷与彷徨。

补充材料:在某种程度上,鲁迅在“写些为‘正人君子’之流所深恶痛疾的文字”时,要写这篇《藤野先生》,其实是要从自己青年时代老师的记忆中,发掘出“理想的人性”来和现实对抗,也和自己内心的“坏脾气”对抗。——钱理群 《鲁迅如何写老师》

藤野先生的人性光辉不仅是对作者过往人生的点亮,更是作者面对未来的巨大精神支柱。

本文题为《藤野先生》,可是作者却用了大量篇幅写和藤野先生无关的见闻和感受,如何看待这问题?

三、关于标题

《朝花夕拾)是鲁迅对自己过去的生活道路做比较系统的回顾。最终鲁迅所要回答的是:怎样步步地走到今天,有了今天的选择。《藤野先生》作为其中的第9篇,是对作者青年时代留学日本树心路历程的梳理,仙台这个偏远小镇之所以在鲁迅的记忆中占据显著的位置,最重要的原因是他在仙台完成了弃医从文这一重大的人生选择, 藤野先生作为曾经影响他的关键人物,正是那段岁月独无二的标志,因此以(《蒋野先生》为标题。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

语文统编版 八年级上

6 藤野先生

鲁迅

第一课时

学习目标

1. 梳理课文内容,理清文章的思路。

2. 理清作者与藤野先生交往的典型事例。抓住关于藤野先生外貌、神态、动作、语言等方面的描写,体会作者对藤野先生的独特感情。

3.了解回忆性散文中两个“我”在叙述中的作用。

1935年,日本要出版(《鲁迅选集》,译者征求鲁迅意见,问选哪些文章才好,鲁迅回答:“一切随意,但希望把《蔡野先生》选录进去。”鲁迅为何如此看重这篇文章?“藤野先生”是谁?他们之间有着怎样的往事和感情?今天,就让我们起来学习这一名篇。

一、激趣导入,明确目标

二、梳理课文,理清思路

东京

仙台

北京

东京——仙台——北京

日本

1.我们先到仙台, 去认识一下藤野先生, 对于自己的老师,鲁远只写过三个人,一位是三味书屋里的寿镜吾老师,一位是章太炎先生。 再就是本文所写的事野先生。请同学们以文中找出作者直接对藤野先生抒情的句子。

句子:“但不知怎地,我总还时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。”“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的。虽然他的姓名并不为许多人所知道。”

三、走近藤野,体会作者情感

第6-23段;第32-35段。

严于治学,生活俭朴,工作中规中矩,生活不拘小节,刻板,有点马虎等。

添改讲义,纠正血管图,关心解剖实习,询问中国女人裹脚,师生惜别等。

3. 认识一个人,就要“听其言,观其行”。请同学们两人一组,从上述事件中任选一件,抓住关于藤野先生动作、语言、神态等的描写,说说作者眼中这是位怎样的藤野先生。用“由 ,看出这是位 的藤野先生”的句式。

认真负责

治学严谨

尊重人

富有人情味

有探究求实精神

明确:改文缺少了一系列虚词:“便”“每”“很”“原来”“都”“不但……连“都”“一直”。虽然也文意通顺,藤野的人物形象也能够刻画,但是“我”的情感缺失了。

虚词乃点睛之笔,激活了原来的情感,使“我”那时那地的惊疑、惊喜、惊叹、感激和敬佩之情酣畅地表达出来,真可谓借虚词张力,抒心中情怀。

任性、不服气

认为过去的“我”那时太不用

功,有时也很任性,对藤野先生的愧疚、感恩之情油然而生

活动三:比较两词,探究作者创作时的心理。

鲁迅修改前的文稿:总要看一看才好。

定稿:总要看一看才知道。

明确:“知道” 是针对客观事实而言,它强调了藤野先生对学问的探究欲望;“好”字容易被人误解,认为这是藤野先生的种猎奇心理。 鲁迅怕破坏了藤野先生的美好形象,故而将之改动。这看似没有必要的改笔,实则深藏着鲁迅对藤野先生由衷的敬意。

活动四:全班齐读第37段,感受作者对藤野先生的感激与敬仰之情。

结束语:通过本课的文本细读,我们感受到作者对藤野先生由衷的感激与敬仰之情。但似乎还不能很好地回答我们]提出的问题:为什么作者对藤野先生评价如此之高,竟用上了“最”“伟大”这样的字眼。请同学们课下思考这个问题。

第二课时

学习目标

1. 了解“我”在日本求学的经历;结合时代背景,理解“我”思想感情的变化。体会作者强烈的爱国之情和民族自尊心。

2. 再次体会作者对藤野先生的独特感情。

3.揣摩文章独特的语言风格,明确两种叙述语调交替使用所产生的艺术效果。

过渡语:上节课我们学习了作者在仙台与藤野先生交往的内容,感受到了作者对藤野先生的感激与敬仰之情。这节课,我们着重来梳理作者青年时代留学日本的经历,感受作者思想感情的变化,看看作者和藤野先生是在怎样的背景和情形下相识交往的。

1.细读第1一4段抓住流露“我情感的语句,讨论“我到仙台之前的情绪状态是怎样的。

一、梳理作者留学经历,感受作者思想情感变化

(1)流露作者情感的语句:

东京也无非是这样。

到别的地方去看看,如何呢?

不知怎地,我到现在还记得这名目。

(2)细读第1-3段,回答从“东京也无非是这样”这句话中读出作者怎样的感情。

明确:“头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。”将清国留学生的丑态鞭辟入里地揭露出来。

“实在标致极了”是反语,正话反说,意味深长,作者将内心的厌恶倾泻而出,极富幽默感,极尽嘲讽之能事。

请一位同学朗读第1段,读出清国留学生的滑稽之感,“我”的厌恶之情。

结合以下补充的三则材料,再品味“东京也无非是这样”这句话中作者的感情。

补充材料一:《藤野先生》选自鲁迅的散文集《朝花夕拾》,是其中的第9篇。在第8篇《琐记》中曾用“乌烟瘴气”形容南京水师学堂的生活,文中还写道:“爬上天空二十丈和钻下地面二十丈,结果还是无所能...所余的还只有一条路:到外国去。”

补充材料二:明治维新的日本开始走上资本主义道路,对外积极侵略扩张。1894年甲午战争爆发,这场战争以中国战败、北洋水师全军覆没告终。1895年清政府被迫签订了《马关条约)。1901年清政府被迫签订丧权辱国的《辛丑条约》,中国面临亡国的危险。

补充材料三:1902年4月,鲁迅去日本留学,人东京弘文学院补习日语。积极参加反清爱国活动,1903年轻然剪掉辩子,在张剪掉辫子的照片背面题写了《自题小像》这首诗,诗中发出“我以我血荐轩辕”的誓言,以表达自己为国捐驱、矢志不移的决心。

明确:要读出作者的失望、痛苦、愤怒、厌恶等复杂而沉重的心情。“清国留学生”如此丑态百出,如此不学无术,与他在国内所见到的情景如此相像,“我”的心理落差不言而喻。眼前的情景深深地刺伤了内心怀抱救国理想的青年作者。他不愿与他们同流合行,这又让他有着一股发自内心的悲伤感与孤独感,于是有了到别处去看看的念头。

(3)“日暮里”一情到深处的情感密码。

“不知怎地,我到现在还记得这名目。”

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。——崔颢《黄鹤楼》

结合作者当时的处境,不能理解作者内心的情感:对故国,对家园的思念。“日暮”又给人以日薄西山、日暮途穷之感,作者遥想积贫积弱的祖国,怎能不颓伤伤感呢?

2 .作者到仙台后,除了遇到藤野先生,还遇到了哪些人和事? 对此作者产生了怎样的思想感情?

(1)细读第5段,作者对所受到的优待持怎样的态度?

初到仙台受优待、匿名信事件、幻灯片事件。

“大概是物以希为贵罢。”“我到仙台也颇受了这样的优待。”

大概是物以稀为贵

“大概” 表明这是“我” 的猜测,“我”在潜意识

里不由自主地把自己比作了物,这是一个降格的类比;

品味关键句:几个职员还为我的食宿操心。……但一位先生却以为这客店也包办囚人的饭食,我住在那里不相宜,几次三番,几次三番地说。我虽然觉得客店兼办囚人的饭食和我不相干,然而好意难却,也只得别寻相宜的住处了。于是搬到别一家,离监狱也很远,可惜每天总要喝难以下咽的芋梗汤。

从以上关键句中,读不出“我”的感激,反而充斥着一一个弱国子民的一 腔无奈、 辛酸和苦涩。

独处异国他乡,在失望中苦苦追求的“我” ,真是到了绝望的境地。

(2)在这样的境况中,“我”遇到了令“我”感激与敬仰的藤野先生,后来又因为什么“我”不在仙台学医了呢?

匿名信事件、幻灯片事件。

阅读第24- 31段, 请找出两次事件中表达作者情感的句子,并试着分析一下。

①匿名信事件:中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。

因为是“弱国”,所以“低能”的荒谬因果,极大地反讽了日本千事的无理,从“所以"“当然”“便"“也”几个词中,我们读出作者积蓄了极大的不满、愤怒与辛酸。

补充材料:周君来的时候是中日战争之后,又过了相当的年数,很可悲的是,当时日本人还骂中国人作猪头三。在有这恶骂风气的时候,所以同级之中也有这样的群,动不动就对周君加一白眼,另眼看待。一摘自藤野严九郎 《谨忆周树人君》

②幻灯片事件:但在我,这一声却特别听得刺耳……呜呼, 无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。

“呜呼,无法可想!”写出了“我”当时内心震撼之大。所以“但在那时那地,我的意见却变化了。

匿名信事件、幻灯片事件使“我”内心陷入极度的地望和痛苦之中,也激发起“我”作为弱国子民的自省和图强之心,“我”走上了弃医从文的道路。

小结: 作者留学日本的心灵轨迹:寻求一失望一 学医一 弃医从文。

二、结合作者的思想情感变化,再次体会对藤野先生的感情

1.小组合作,讨论回答第一课提出的问题:为什么作者对藤野先生评价如此之高,竟用上了“最”“伟大”这样的字眼。

藤野先生对“我”的关心是发生在这样的心理背景之下一——不但是在失望中苦苦追求,而且在追求中常常受辱;是发生在这样的社会背景下——日本举国都在歧视中国人,中国人自己也麻本不仁。“我” 仿佛被困在个黑屋子里, 绝望、压抑、无法喘息。藤野先生对“我”的关怀,无疑像一线曙光, 照进“我”的心里,让“我”看到希望,获得继续前行的勇气和力量。

毫无民族偏见

学术精神(科学精神)。

2.全班饱含感情地齐读第37段。

我们发现凡是写到与藤野先生的交往以及表达对藤野先生的怀念时,作者用的是一种庄的、严正的语调;这很不同于写“我”在日本的见闻感受时所用的语调 种朝讽的、调侃的语调。文章中这两种叙述语调交替使用,就产生了种精妙的艺 术效果,同学们在阅读时要注意体会。

3.“我”弃医从文后,作为曾经的医学老师的藤野先生还对“我”产生影响吗?

(1)请读出相应的句子。

每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

可见多年来,藤野先生一直给“我”鼓励,带给“我” 继续战斗的勇气和力量。

(2)怎样理解“再继续写些为‘正人君子’之流所深恶痛疾的文字”?

补充材料: 1926年秋天, 在反动军阀及其御用文人的迫害下,鲁迅被迫离开北京,南下到厦门。《藤野先生》就是这时在厦门大学图书馆楼上写成的。前面的路该如何走深深地困扰着鲁迅,这一处境与他在日本求学时何等相似:在孜孜不倦求索道路上的苦闷与彷徨。

补充材料:在某种程度上,鲁迅在“写些为‘正人君子’之流所深恶痛疾的文字”时,要写这篇《藤野先生》,其实是要从自己青年时代老师的记忆中,发掘出“理想的人性”来和现实对抗,也和自己内心的“坏脾气”对抗。——钱理群 《鲁迅如何写老师》

藤野先生的人性光辉不仅是对作者过往人生的点亮,更是作者面对未来的巨大精神支柱。

本文题为《藤野先生》,可是作者却用了大量篇幅写和藤野先生无关的见闻和感受,如何看待这问题?

三、关于标题

《朝花夕拾)是鲁迅对自己过去的生活道路做比较系统的回顾。最终鲁迅所要回答的是:怎样步步地走到今天,有了今天的选择。《藤野先生》作为其中的第9篇,是对作者青年时代留学日本树心路历程的梳理,仙台这个偏远小镇之所以在鲁迅的记忆中占据显著的位置,最重要的原因是他在仙台完成了弃医从文这一重大的人生选择, 藤野先生作为曾经影响他的关键人物,正是那段岁月独无二的标志,因此以(《蒋野先生》为标题。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读