8 列夫·托尔斯泰 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 8 列夫·托尔斯泰 课件(22张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 11.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

8* 列夫·托尔斯泰

语文统编版 八年级上

8* 列夫·托尔斯泰

学习目标

1.把握传主独特的外貌特征,进而深案其深飞而丰富的精神世界。

2.揣摩精彩的语句,品味修辞之美,进而感受作者典雅优美、应畅淋漓的语言风格。

3.理解作者的评价,感悟作者茨威格对传主的赞美和敬仰之情以及作传的目的。

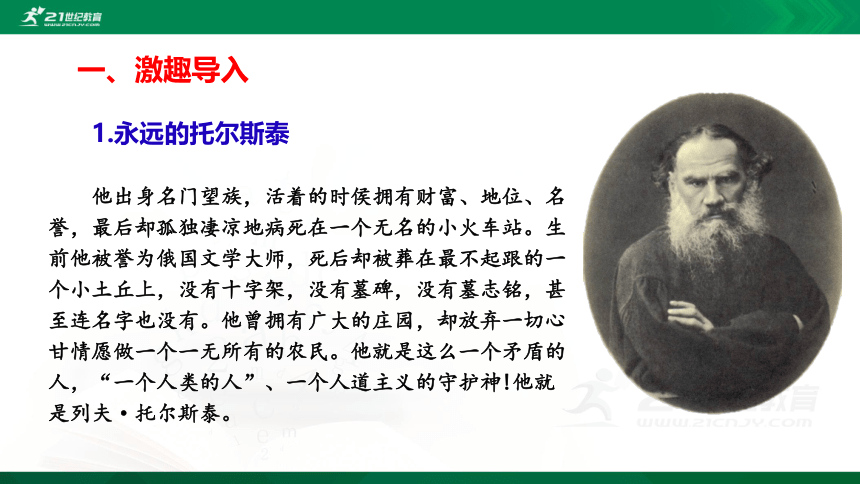

1.永远的托尔斯泰

他出身名门望族,活着的时侯拥有财富、地位、名誉,最后却孤独凄凉地病死在一个无名的小火车站。生前他被誉为俄国文学大师,死后却被葬在最不起跟的一个小土丘上,没有十字架,没有墓碑,没有墓志铭,甚至连名字也没有。他曾拥有广大的庄园,却放弃一切心甘情愿做一个一无所有的农民。他就是这么一个矛盾的人,“一个人类的人”、一个人道主义的守护神!他就是列夫·托尔斯泰。

一、激趣导入

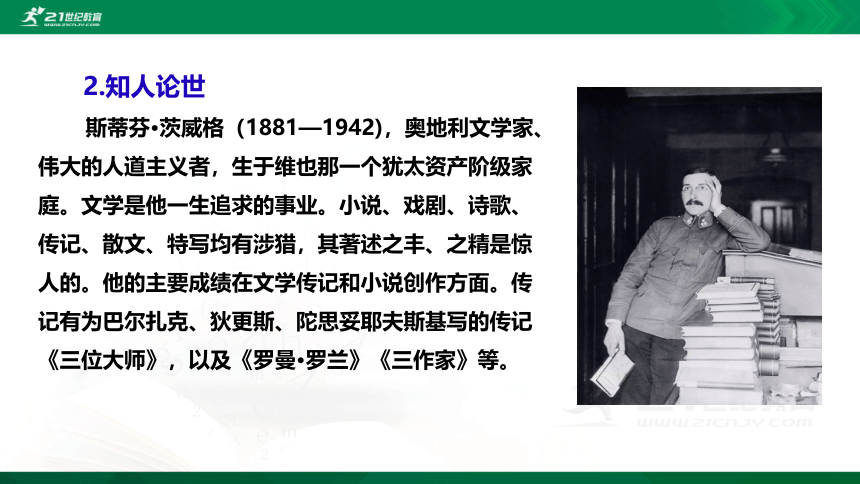

2.知人论世

斯蒂芬·茨威格(1881—1942),奥地利文学家、伟大的人道主义者,生于维也那一个犹太资产阶级家庭。文学是他一生追求的事业。小说、戏剧、诗歌、传记、散文、特写均有涉猎,其著述之丰、之精是惊人的。他的主要成绩在文学传记和小说创作方面。传记有为巴尔扎克、狄更斯、陀思妥耶夫斯基写的传记《三位大师》,以及《罗曼·罗兰》《三作家》等。

1.问题设计1(主问题):这是世界顶级的传记大师在写世界顶级的大文豪,请结合文章第1—5段的内容,来评一评大师笔下的大文豪给你留下了什么印象。

二、评一幅独特的“肖像画”

提示:揣摩作品中描绘托尔斯泰独特形貌的句子,赏新作者语言表达中的比喻和夸张的联袂妙用。

结论:他是个外表邋遢粗糙的人。

依据:文章开头“他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭使人难以看清他的内心世界……托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。”

赏析:用“植被多于空地”比喻托翁险上长胡髭的地方多过没长胡髭的地方,用“树皮”比喻脸上的皱纹多,用“树根”比喻又长又粗的眉毛,这些都形象地表达了托翁的这张脸除了邋遢之外,实在没有什么可爱之处。

示例:

原文:(1)天才的灵魂自甘寓居低矮的陋屋,而天才灵魂的工作间,比起吉尔吉斯人搭建的皮帐篷来好不了多少。

赏析:用“低矮的陋室”比喻托尔斯泰的身材,形象地写出了托尔斯泰身材的矮小与普通,与“天才的灵魂”形成鲜明的对比。

原文:(2)小屋粗制滥造,出自一个农村木匠之手,而不是由古希腊的能工巧匠建造起来的。架在小窗上方的横梁——小眼睛上方的额头,倒像是用刀胡乱劈成的木柴。

赏析:小屋不是指他工作的地方,而是指托尔斯泰的外貌。

交流:

平凡普通,粗鄙丑陋

失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙

丑陋

1.问题引入:茨威格写这篇文章的目的就是要丑化大文豪托尔斯泰吗?

2.问题设计1(主问题):传主的眼睛有什么特点?

先阅读第6—8段,然后交流。

三、品一双深邃的眼睛

(1)一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光……这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害。

将托尔斯泰的目光比作是锃亮的钢刀,更加突出了托尔斯泰的目光犀利、直戳要害。表现了托尔斯泰拥有一双能够洞察世间一切的充满智慧的眼睛。

(2)托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

作者引用高尔基的这句话,极尽夸张,很好地道出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力。事实上,托尔斯泰是和巴尔扎克、莎士比亚比肩的伟大的文学家,他的作品反映了社会生活的各个层面。文中有句话可以为此作出注释:“再小的事物,借助这对眼睛都能看得清清楚楚……这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。”

交流:

(3)……这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。

这句话写出了作为思想家、艺术家的托尔斯泰的文学创作,既来自于对社会生活、人间世态的观察、研究,同时又用他的艺术巨笔把它们准确地表示出来,揭示了时代的实质。

(4)当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

这句话写出了托尔斯泰作为“清醒的实际主义”作家,对实际的批判是极其深刻而准确的。特别是对沙皇的专制、法律的虚伪、贵族的腐朽、农民贫困的原因无不给予深刻的揭示,这在他晚年的长篇巨著《复活》里表现得尤为充沛。他的作品引起沙皇政府的惶恐,曾企图将他监禁或流放,但慑于他的声望和社会舆论而中止。

四、触摸一个天才的灵魂

朴素、伟大、随性、狂放不羁、才华横溢

(2)为何是“永远流浪"?可以结合茨威格的剧本《逃向苍天》来理解:

1910年10月28日凌晨,已经82岁高龄的托尔斯泰毅然决然地悄悄离家出走了。他终于出走了,他忍受了20多年,终于无法忍受下去了,而且,他感到自己时日不多了。他不再犹豫,他要从让他感到“耻辱”的生活中逃出去。一辆破旧的马车载着他在黎明前的黑夜中远远驶去,前面是茫茫苍天。然而风烛残年的老人经不起严寒中这样的折腾,三天之后,他就因肺炎而病倒在一个风雪交加的小火车站。他很快地向生命最后的归宿走去,11月7日终于停止了呼吸。他终于逃出了贵族庄园,逃向苍天。他终于成了他自己,让身体静静地躺进了那座长长的土堆,让灵魂永远流浪在了远方。

作者生前没有见过托尔斯泰,1928年,托尔斯泰诞辰百年纪念活动,他应高尔基的邀请欣然前往参加,到达苏联的第一站他就迫不及待地去看一位素未谋面的故友,他看到的只是一方小小的坟墓:“上面开满鲜花,没有十字架,没有墓碑,没有墓志铭,连托尔斯泰这个名字也没有。……”(摘选自他回来后写的又一散文名篇《世间最美的坟墓》)这里安息着一个流浪得太久的天才灵魂!这就是作者要为传主作传的原因。

2.作者为何要为托尔斯泰作传?(资料链接:《世间最美的坟墓》)

3.小结

他要与全体俄国人民同呼吸共命运,所以他把永恒的土头土脑的俄国人的肖像选作他的肖像,却用他犀利、睿智、深邃的眼睛洞察世间的一切,他,心中有大爱、努力行大善。这节课,我们阅读作品、理解作品;阅读托翁,走近托翁,感悟一个高贵的、天才的灵魂。希望这样的阅读和感悟一直伴随我们的人生。

推荐阅读篇目:

[法国]罗曼·罗兰《名人传》

[美国]欧文·斯通《渴望生活——梵高传》

王水照《苏东坡传》

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

语文统编版 八年级上

8* 列夫·托尔斯泰

学习目标

1.把握传主独特的外貌特征,进而深案其深飞而丰富的精神世界。

2.揣摩精彩的语句,品味修辞之美,进而感受作者典雅优美、应畅淋漓的语言风格。

3.理解作者的评价,感悟作者茨威格对传主的赞美和敬仰之情以及作传的目的。

1.永远的托尔斯泰

他出身名门望族,活着的时侯拥有财富、地位、名誉,最后却孤独凄凉地病死在一个无名的小火车站。生前他被誉为俄国文学大师,死后却被葬在最不起跟的一个小土丘上,没有十字架,没有墓碑,没有墓志铭,甚至连名字也没有。他曾拥有广大的庄园,却放弃一切心甘情愿做一个一无所有的农民。他就是这么一个矛盾的人,“一个人类的人”、一个人道主义的守护神!他就是列夫·托尔斯泰。

一、激趣导入

2.知人论世

斯蒂芬·茨威格(1881—1942),奥地利文学家、伟大的人道主义者,生于维也那一个犹太资产阶级家庭。文学是他一生追求的事业。小说、戏剧、诗歌、传记、散文、特写均有涉猎,其著述之丰、之精是惊人的。他的主要成绩在文学传记和小说创作方面。传记有为巴尔扎克、狄更斯、陀思妥耶夫斯基写的传记《三位大师》,以及《罗曼·罗兰》《三作家》等。

1.问题设计1(主问题):这是世界顶级的传记大师在写世界顶级的大文豪,请结合文章第1—5段的内容,来评一评大师笔下的大文豪给你留下了什么印象。

二、评一幅独特的“肖像画”

提示:揣摩作品中描绘托尔斯泰独特形貌的句子,赏新作者语言表达中的比喻和夸张的联袂妙用。

结论:他是个外表邋遢粗糙的人。

依据:文章开头“他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭使人难以看清他的内心世界……托尔斯泰给人留下的难忘形象,来源于他那犹如卷起的滔滔白浪的大胡子。”

赏析:用“植被多于空地”比喻托翁险上长胡髭的地方多过没长胡髭的地方,用“树皮”比喻脸上的皱纹多,用“树根”比喻又长又粗的眉毛,这些都形象地表达了托翁的这张脸除了邋遢之外,实在没有什么可爱之处。

示例:

原文:(1)天才的灵魂自甘寓居低矮的陋屋,而天才灵魂的工作间,比起吉尔吉斯人搭建的皮帐篷来好不了多少。

赏析:用“低矮的陋室”比喻托尔斯泰的身材,形象地写出了托尔斯泰身材的矮小与普通,与“天才的灵魂”形成鲜明的对比。

原文:(2)小屋粗制滥造,出自一个农村木匠之手,而不是由古希腊的能工巧匠建造起来的。架在小窗上方的横梁——小眼睛上方的额头,倒像是用刀胡乱劈成的木柴。

赏析:小屋不是指他工作的地方,而是指托尔斯泰的外貌。

交流:

平凡普通,粗鄙丑陋

失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙

丑陋

1.问题引入:茨威格写这篇文章的目的就是要丑化大文豪托尔斯泰吗?

2.问题设计1(主问题):传主的眼睛有什么特点?

先阅读第6—8段,然后交流。

三、品一双深邃的眼睛

(1)一对灰色的眼睛射出一道黑豹似的目光……这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害。

将托尔斯泰的目光比作是锃亮的钢刀,更加突出了托尔斯泰的目光犀利、直戳要害。表现了托尔斯泰拥有一双能够洞察世间一切的充满智慧的眼睛。

(2)托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

作者引用高尔基的这句话,极尽夸张,很好地道出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力。事实上,托尔斯泰是和巴尔扎克、莎士比亚比肩的伟大的文学家,他的作品反映了社会生活的各个层面。文中有句话可以为此作出注释:“再小的事物,借助这对眼睛都能看得清清楚楚……这对眼睛不会放过微不足道的细节,同样也能全面揭示广袤无垠的宇宙。”

交流:

(3)……这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。

这句话写出了作为思想家、艺术家的托尔斯泰的文学创作,既来自于对社会生活、人间世态的观察、研究,同时又用他的艺术巨笔把它们准确地表示出来,揭示了时代的实质。

(4)当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

这句话写出了托尔斯泰作为“清醒的实际主义”作家,对实际的批判是极其深刻而准确的。特别是对沙皇的专制、法律的虚伪、贵族的腐朽、农民贫困的原因无不给予深刻的揭示,这在他晚年的长篇巨著《复活》里表现得尤为充沛。他的作品引起沙皇政府的惶恐,曾企图将他监禁或流放,但慑于他的声望和社会舆论而中止。

四、触摸一个天才的灵魂

朴素、伟大、随性、狂放不羁、才华横溢

(2)为何是“永远流浪"?可以结合茨威格的剧本《逃向苍天》来理解:

1910年10月28日凌晨,已经82岁高龄的托尔斯泰毅然决然地悄悄离家出走了。他终于出走了,他忍受了20多年,终于无法忍受下去了,而且,他感到自己时日不多了。他不再犹豫,他要从让他感到“耻辱”的生活中逃出去。一辆破旧的马车载着他在黎明前的黑夜中远远驶去,前面是茫茫苍天。然而风烛残年的老人经不起严寒中这样的折腾,三天之后,他就因肺炎而病倒在一个风雪交加的小火车站。他很快地向生命最后的归宿走去,11月7日终于停止了呼吸。他终于逃出了贵族庄园,逃向苍天。他终于成了他自己,让身体静静地躺进了那座长长的土堆,让灵魂永远流浪在了远方。

作者生前没有见过托尔斯泰,1928年,托尔斯泰诞辰百年纪念活动,他应高尔基的邀请欣然前往参加,到达苏联的第一站他就迫不及待地去看一位素未谋面的故友,他看到的只是一方小小的坟墓:“上面开满鲜花,没有十字架,没有墓碑,没有墓志铭,连托尔斯泰这个名字也没有。……”(摘选自他回来后写的又一散文名篇《世间最美的坟墓》)这里安息着一个流浪得太久的天才灵魂!这就是作者要为传主作传的原因。

2.作者为何要为托尔斯泰作传?(资料链接:《世间最美的坟墓》)

3.小结

他要与全体俄国人民同呼吸共命运,所以他把永恒的土头土脑的俄国人的肖像选作他的肖像,却用他犀利、睿智、深邃的眼睛洞察世间的一切,他,心中有大爱、努力行大善。这节课,我们阅读作品、理解作品;阅读托翁,走近托翁,感悟一个高贵的、天才的灵魂。希望这样的阅读和感悟一直伴随我们的人生。

推荐阅读篇目:

[法国]罗曼·罗兰《名人传》

[美国]欧文·斯通《渴望生活——梵高传》

王水照《苏东坡传》

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读