6《藤野先生》 课件 (共44张PPT)

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

1、梳理课文内容,把握回忆性散文的基本特点。

2、透过事件理解作者的情感。

3、揣摩文章独特的语言风格。

学习目标:

鲁迅(1881—1936)

浙江绍兴人,原

名______,字____,

自第一篇小说________开始用鲁

迅作笔名。

周树人

豫才

《狂人日记》

作品集有《呐喊》《彷徨》《朝花夕拾》《野草》《坟》等。

本文选自散文集_________。

《朝花夕拾》

了解作者

《朝花夕拾》创作于1926年,是鲁迅

所写的唯一一部回忆性的散文集,

原名《旧事重提》,后由鲁迅改为《朝花夕拾》,

一向得到极高的评价。

全书由《小引》《狗·猫·鼠》《阿长与〈山海经〉》

《二十四孝图》《五猖会》《无常》《从百草园到三味书屋》

《父亲的病》《琐记》《藤野先生》《范爱农》《后记》

12部分组成。《朝花夕拾》一书使得更多的青少年能够分

享鲁迅的“温馨的回忆和理性的批判”。

了解作品

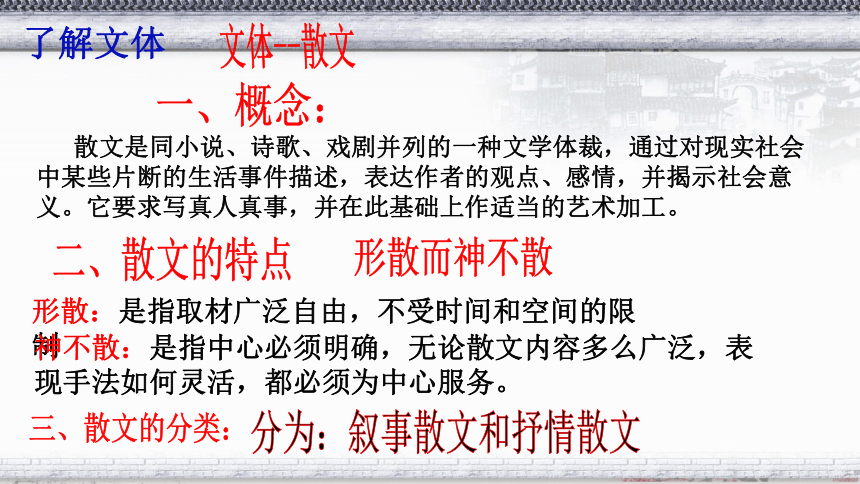

文体--散文

一、概念:

散文是同小说、诗歌、戏剧并列的一种文学体裁,通过对现实社会中某些片断的生活事件描述,表达作者的观点、感情,并揭示社会意义。它要求写真人真事,并在此基础上作适当的艺术加工。

二、散文的特点

形散而神不散

形散:是指取材广泛自由,不受时间和空间的限制

神不散:是指中心必须明确,无论散文内容多么广泛,表

现手法如何灵活,都必须为中心服务。

三、散文的分类:

分为:叙事散文和抒情散文

了解文体

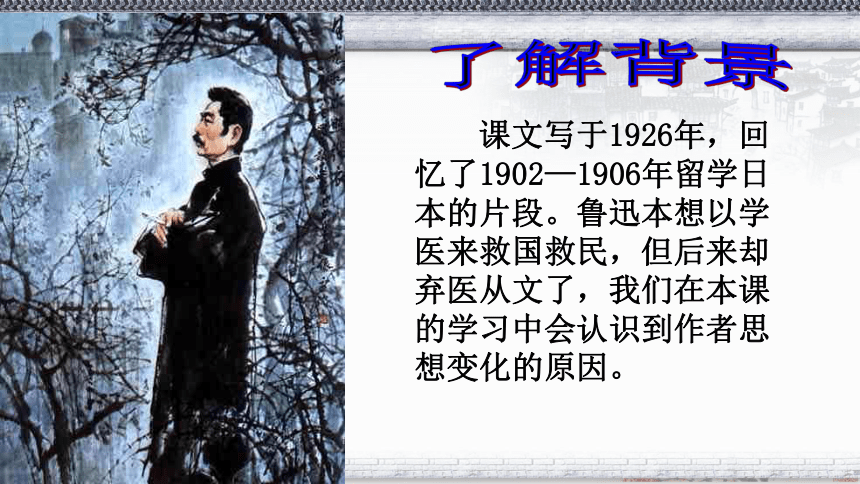

了解背景

课文写于1926年,回忆了1902—1906年留学日本的片段。鲁迅本想以学医来救国救民,但后来却弃医从文了,我们在本课的学习中会认识到作者思想变化的原因。

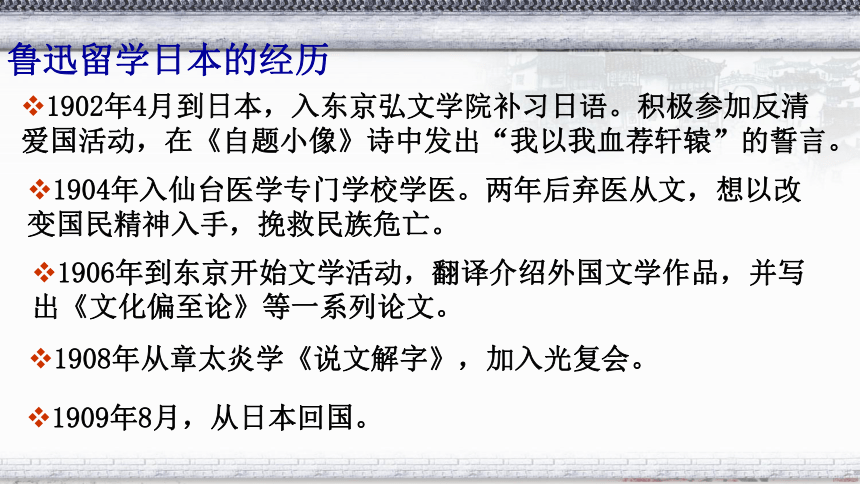

鲁迅留学日本的经历

1902年4月到日本,入东京弘文学院补习日语。积极参加反清爱国活动,在《自题小像》诗中发出“我以我血荐轩辕”的誓言。

1904年入仙台医学专门学校学医。两年后弃医从文,想以改变国民精神入手,挽救民族危亡。

1906年到东京开始文学活动,翻译介绍外国文学作品,并写出《文化偏至论》等一系列论文。

1908年从章太炎学《说文解字》,加入光复会。

1909年8月,从日本回国。

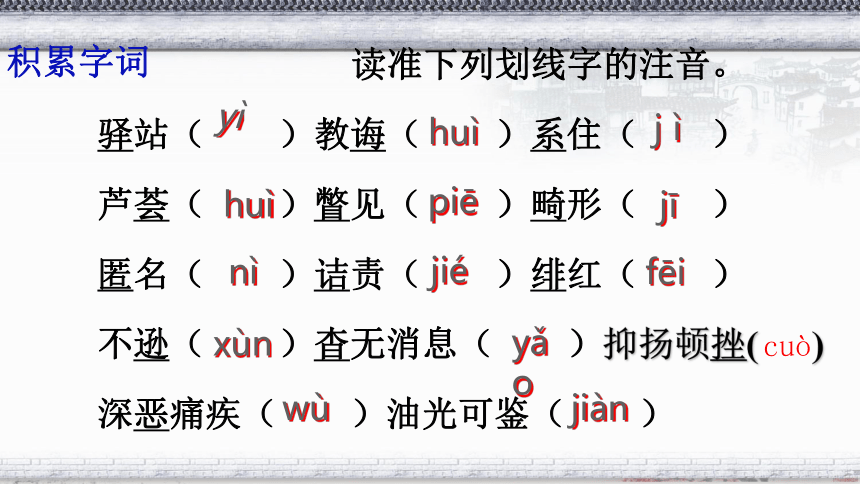

积累字词

读准下列划线字的注音。

驿站(

)教诲(

)系住(

)

芦荟(

)瞥见(

)畸形(

)

匿名(

)诘责(

)绯红(

)

不逊(

)杳无消息(

)抑扬顿挫(

)

深恶痛疾(

)油光可鉴(

)

yì

huì

j

ì

piē

huì

jī

nì

jié

fēi

xùn

yǎo

cuò

wù

jiàn

一、初读课文,整体感知

本文是一篇回忆性散文。请你依据文章叙述中时间的推移和地点的转换,给文章划分段落,归纳段意。

看看文章记录了作者留学过程中的那几件事,试为每件事拟一个小标题。

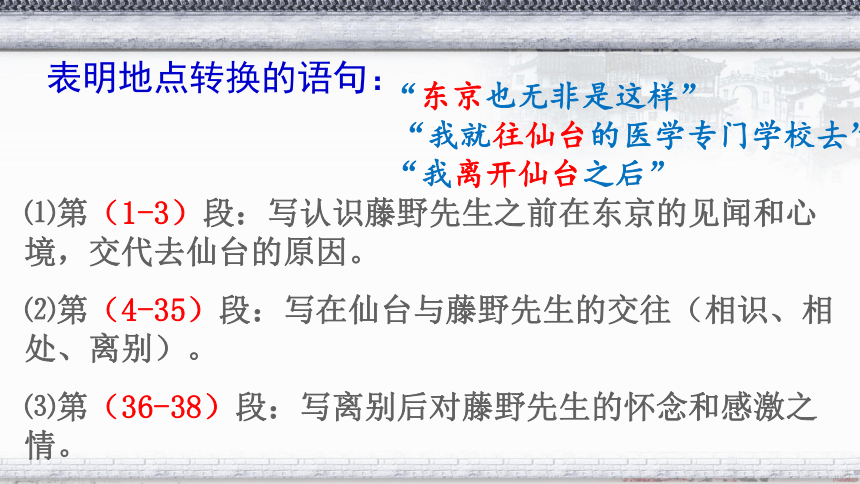

表明地点转换的语句:

“东京也无非是这样”

“我就往仙台的医学专门学校去”

“我离开仙台之后”

⑴第(1-3)段:写认识藤野先生之前在东京的见闻和心境,交代去仙台的原因。

⑵第(4-35)段:写在仙台与藤野先生的交往(相识、相处、离别)。

⑶第(36-38)段:写离别后对藤野先生的怀念和感激之情。

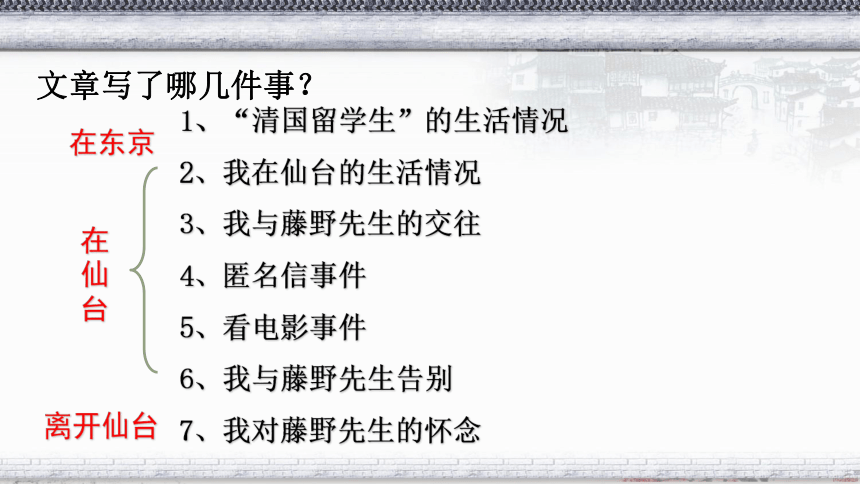

文章写了哪几件事?

在东京

在仙台

离开仙台

1、“清国留学生”的生活情况

2、我在仙台的生活情况

3、我与藤野先生的交往

4、匿名信事件

5、看电影事件

6、我与藤野先生告别

7、我对藤野先生的怀念

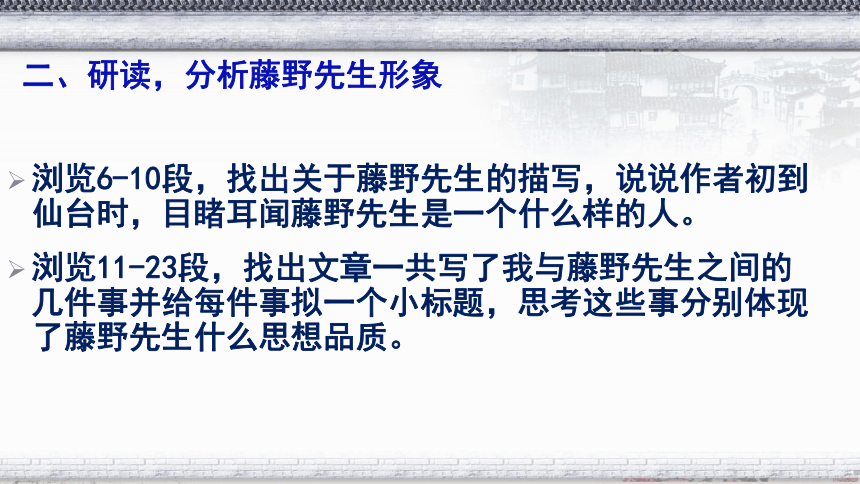

二、研读,分析藤野先生形象

浏览6-10段,找出关于藤野先生的描写,说说作者初到仙台时,目睹耳闻藤野先生是一个什么样的人。

浏览11-23段,找出文章一共写了我与藤野先生之间的几件事并给每件事拟一个小标题,思考这些事分别体现了藤野先生什么思想品质。

1、课文如何描写初见藤野先生的形象?

外貌——黑瘦、八字须、戴着眼镜

举止——挟着一叠大大小小的书

声调——缓慢而有顿挫

目睹印象——

治学严谨

耳闻亲见——

生活俭朴

学者形象

2、课文记叙了与藤野先生相处的哪几件事?表现了他的什么品质?

纠正解剖图——

严格要求

关心实习——

热情诚恳

了解裹脚——

求实精神

正直热诚

治学严谨

(详)

(详)

(略)

(略)

添改讲义——

认真负责

课文具体写了四个典型事例,从不同的侧面表现了藤野先生的高贵品质。

没有民族偏见

小

结

文章通过以上四件事的描写,全面地表现了藤野先生正直无私、治学严谨、没有狭隘的民族偏见的高尚品质。

通过典型事例来表现

人物的思想性格

3、重点阅读36-38段,体会“我”对藤野先生怀有一种怎样的感情?又体现在怎样的行动上?

“我”对藤野先生的感情:

(1)感激、崇敬、怀念,

体现在:

①装订收藏藤野先生改过的讲义

②悬挂先生的照片时时督促“我”

③决心多写文章把怀念之情化为斗争的勇气和力量。

(2)多年不通消息的愧疚

叙事线索:

叙事顺序:

作者与藤野先生的交往

(回忆藤野先生)

时间的推移、

地点的转换、

事件发生的先后顺序

4、思考:文中除了写与藤野先生交往的经历外,还写到了哪些事?这些事与藤野先生有什么关系?

清国留学生赏樱花、学跳舞(1-2段)

写了从东京到仙台途经的日暮里和水户(4段)

写了仙台医专的职员对他的优待(5段)

写了匿名信事件和看电影事件(24-31段)

三、领会作者的爱国主义思想

1、作者是抱着什么目的去日本的,为什么又离开东京去了仙台?(参考《自题小像》)

2、找找看,文中还有哪些地方表现了作者的爱国主义情感。

在

东

京

所见所闻——

清国留学生的丑态

不学无术

腐朽麻木

修辞:夸张、比喻、反语

所

感——

失望、厌恶、愤懑

爱

国

去

仙

台

去仙台

日暮里:

触发忧国之情

水户:

反清志士客死之地

爱

国

作者写“日暮里”和“水户”两个地方用意何在?

日暮里:

“日暮”会使作者自然想到“日暮途穷”

之意,从而触发他对社会黑暗的忧愤之情。

水户:是反抗清朝至死不渝的朱舜水客死的地方,作者这时也正身居异国他乡,对这样一位具有民族气节的学者自然会产生仰慕之情。

复述:弃医从文的原因

匿名信事件

看电影事件

弃医从文的原因

看电影事件——思想受

极大震动,民族自尊心

受到严重挫伤

匿名信事件——个人与

祖国的尊严受到侵犯

爱

国

离开仙台,怀念先生

高度评价

藏讲义

挂照片

写文章

怀念之情化为斗

争的勇气和力量

直抒怀念之情——

热情赞颂

怀念付诸行动——

爱

国

文中还有一些内容没有直接写藤野先生,这些事情与藤野先生有何联系?作者是用什么中心意思来统摄全文的?找出文章的暗线。

明线:我与藤野先生的交往

暗线:作者的爱国主义思想

归纳主题

以上几个问题都表现了鲁迅先生的爱国主义思想,这与课文表现藤野先生的高尚品质并不矛盾,二者相辅相成,是统一的整体。

课文以与藤野先生的交往为明线,以爱国主义思想为暗线,赞扬了藤野先生的正直热诚、治学严谨、没有狭隘民族偏见的高尚品质,抒发了对他的真挚怀念;同时追述了自己弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国主义思想感情。

自我小结

两条线索

四个典型事例

一次思想的转变

两种真挚的感情

学会

整理

四、研读关键语段,深透理解文意

朗读课文1、2段,思考:

(1)“东京也无非是这样”流露出作者怎样的情绪?该句在全文的结构上有什么作用?

(2)“实在标致极了”改为“实在丑极了”可以吗?

(1)“无非”即“只不过”的意思,这句话表露出作者对东京的失望之情,引起下文的描写,为离开东京“到别的地方去看看”埋下伏笔。

(2)句中“标致”是反语,用以讽刺。“实在”表示“的确”的意思,用“实在”加强“标致”,增强了这一反语的讽刺力量,更强烈地表达了作者对清国留学生的鄙夷和反感。而改动后则语意直露,缺乏讽刺意味。

“形成一座富士山。”

比喻的本体是什么?喻体是什么?这句话抓住了部分中国留学生外部特征是什么?揭示了他们什么心理和政治倾向?

本体是盘着辫子,把学生制帽高高顶起,喻体是形成一座富士山,抓住特征是:头上盘着辫子,揭示心理是“既不想剪除辫子又怕外国人嘲笑”,揭示这些人的政治倾向是:效忠满清王朝。

以下几句运用的修辞方法。

⑴上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云。

⑵头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。

⑶实在标致极了。

比喻

夸张、比喻

反语

朗读第5段,思考:

“大概”表推测语气,不敢肯定。为什么作者对在仙台所受到的优待用“大概是物以稀为贵罢”来解释呢?

作者在仙台受到了免交学费的优待和职员们在生活上的关心。对一个来自异国他乡的留学生给以特殊的关照,反映出日本人民善良的心地和友好的情谊。而作者感到的不是真正的尊重和友好,而是“物以希为贵”,包含着一个弱国国民的辛酸,同时也反映出作者强烈的民族自尊心。

自读课文第24至3l段,合作探究:

(1)怎样理解“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑”这句话?

(2)“在讲堂里的还有一个我。”作者为什么要这样特意写明呢?

(3)“他们也何尝不酒醉似的喝采”句中“何尝”是什么意思?

(4)匿名信和看电影事件促成作者弃医从文的转变,对这两件事的叙述侧重点有什么不同?

这是在考试风波一事使作者的民族自尊心和人格受到极大伤害后写下的一句极为愤慨的话。这句话不是直接、正面表述作者的愤慨,而是以歧视中国的日本人的心理来写的:在他们看来,贫弱中国的国民是低能儿,分数六十分以上,是老师漏题,而不是个人能力所能达到的。这种出于偏见而武断作结论,侮辱人格的做法引起作者极大愤慨,这种愤慨不仅是因个人的人格遭到侮辱,更因民族衰弱在列强面前遭到歧视而产生的悲哀。所以这句话表达了作者极强的民族自尊心和忧盼祖国强盛的愿望。

(1)怎样理解“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,

便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑”这句话?

(2)“在讲堂里的还有一个我。”作者为什么要这样特意写明呢?

文中看电影事件中所叙述的中国人的情形,是依着一个要被枪毙的中国人、一群围着看枪毙的中国人和一个“我”的次序来说的。特意写明:“在讲堂里的还有一个我”说明作者没把自己看做局外人,旁观者。

(3)“他们也何尝不酒醉似的喝采”句中“何尝”是什么意思?

“何尝”与“不”连用,以反诘的语气加强肯定,说明他们无一例外的幸灾乐祸、麻木不仁,强烈地表达了作者对人们精神麻木的极其沉痛的情感。“酒醉似的喝采”原指日本学生看到枪毙中国人时兴高采烈的表现。句中的“他们”指麻木的中国人。

匿名信事例中作者有意揭示日本“爱国青年”的荒谬逻辑,表现在遭受屈辱后极为辛酸和愤懑的感情。看电影事件反映作者难以抑制的激愤。这两件事各有侧重,第一件事侧重写弱国国民受人歧视,从而激发作者立志使自己祖国富强的志向,第二件事写中国国民的不觉悟——这是造成民族衰弱的重要原因之一,这两件事促使作者弃医从文。

(4)匿名信和看电影事件促成作者弃医从文的转变,对这两件事的叙述侧重点有什么不同?

(5)如何理解“在那时那地,我的意见却变化了。”原来“我的意见’”是什么,变化了以后又如何?变化的原因是什么?

“原来我的意见”是学医,为祖国服务,为科学服务,“变化了以后”是想从事文艺运动,医治同胞的麻木和愚昧。变化的原因是学医难以治国人的麻木。

课文结尾中“良心发现”“增加勇气”“正人君子”各指什么?

“良心发现”指作者热爱祖国,勇于革命的思想受到触动;“增加勇气”指作者早期遭受封建势力,帝国主义势力迫害,想到藤野先生对自己乃至对中国的希望,便增加了斗争的勇气;“正人君子”指帝国主义,封建势力的御用文人。

俯首甘为儒子牛

横眉冷对千夫指

鲁迅弃医从文的人生选择对你有什么启示?请联系自身思考人生的意义。

要清醒地认识当时的社会,选择适合的方式去实现自己的目标。

(鲁迅最早要从医,是因为他的父亲生病,但是被庸医误了而去世,所以立志要拯救跟他父亲一样的病人。但是经过在日本留学时的幻灯片事件,他震撼了,明白了救中国人的灵魂比救肉体更重要,因而弃医从文。)

鲁迅选择了唤醒麻木着的中国人并指引他们前进的道路,同样的,我们也要在人生选择的道路上做出有利于国家和人民的选择。

课堂小结

欣赏一篇优秀的作品,就像品味陈年佳酿,只有用心体悟,才能获得心灵的飞跃和思想的升华。鲁迅的文章尤为如此。走进散文《藤野先生》,使我们更亲近地触摸了鲁迅奋然前行的心迹,更深透理解了鲁迅感念师恩的丰富内涵。藤野先生,令鲁迅感念,更镌刻在读者的心中,愿我们在关爱的沐浴中,生活的天空更为湛蓝、亮丽。

五、拓展延伸

“天下兴亡,匹夫有责。”作为新时期的青少年,祖国未来建设的主力军,你会树立怎样的志向?

写一篇100字左右的小短文,舒展一下自己的报复和志向。

1、梳理课文内容,把握回忆性散文的基本特点。

2、透过事件理解作者的情感。

3、揣摩文章独特的语言风格。

学习目标:

鲁迅(1881—1936)

浙江绍兴人,原

名______,字____,

自第一篇小说________开始用鲁

迅作笔名。

周树人

豫才

《狂人日记》

作品集有《呐喊》《彷徨》《朝花夕拾》《野草》《坟》等。

本文选自散文集_________。

《朝花夕拾》

了解作者

《朝花夕拾》创作于1926年,是鲁迅

所写的唯一一部回忆性的散文集,

原名《旧事重提》,后由鲁迅改为《朝花夕拾》,

一向得到极高的评价。

全书由《小引》《狗·猫·鼠》《阿长与〈山海经〉》

《二十四孝图》《五猖会》《无常》《从百草园到三味书屋》

《父亲的病》《琐记》《藤野先生》《范爱农》《后记》

12部分组成。《朝花夕拾》一书使得更多的青少年能够分

享鲁迅的“温馨的回忆和理性的批判”。

了解作品

文体--散文

一、概念:

散文是同小说、诗歌、戏剧并列的一种文学体裁,通过对现实社会中某些片断的生活事件描述,表达作者的观点、感情,并揭示社会意义。它要求写真人真事,并在此基础上作适当的艺术加工。

二、散文的特点

形散而神不散

形散:是指取材广泛自由,不受时间和空间的限制

神不散:是指中心必须明确,无论散文内容多么广泛,表

现手法如何灵活,都必须为中心服务。

三、散文的分类:

分为:叙事散文和抒情散文

了解文体

了解背景

课文写于1926年,回忆了1902—1906年留学日本的片段。鲁迅本想以学医来救国救民,但后来却弃医从文了,我们在本课的学习中会认识到作者思想变化的原因。

鲁迅留学日本的经历

1902年4月到日本,入东京弘文学院补习日语。积极参加反清爱国活动,在《自题小像》诗中发出“我以我血荐轩辕”的誓言。

1904年入仙台医学专门学校学医。两年后弃医从文,想以改变国民精神入手,挽救民族危亡。

1906年到东京开始文学活动,翻译介绍外国文学作品,并写出《文化偏至论》等一系列论文。

1908年从章太炎学《说文解字》,加入光复会。

1909年8月,从日本回国。

积累字词

读准下列划线字的注音。

驿站(

)教诲(

)系住(

)

芦荟(

)瞥见(

)畸形(

)

匿名(

)诘责(

)绯红(

)

不逊(

)杳无消息(

)抑扬顿挫(

)

深恶痛疾(

)油光可鉴(

)

yì

huì

j

ì

piē

huì

jī

nì

jié

fēi

xùn

yǎo

cuò

wù

jiàn

一、初读课文,整体感知

本文是一篇回忆性散文。请你依据文章叙述中时间的推移和地点的转换,给文章划分段落,归纳段意。

看看文章记录了作者留学过程中的那几件事,试为每件事拟一个小标题。

表明地点转换的语句:

“东京也无非是这样”

“我就往仙台的医学专门学校去”

“我离开仙台之后”

⑴第(1-3)段:写认识藤野先生之前在东京的见闻和心境,交代去仙台的原因。

⑵第(4-35)段:写在仙台与藤野先生的交往(相识、相处、离别)。

⑶第(36-38)段:写离别后对藤野先生的怀念和感激之情。

文章写了哪几件事?

在东京

在仙台

离开仙台

1、“清国留学生”的生活情况

2、我在仙台的生活情况

3、我与藤野先生的交往

4、匿名信事件

5、看电影事件

6、我与藤野先生告别

7、我对藤野先生的怀念

二、研读,分析藤野先生形象

浏览6-10段,找出关于藤野先生的描写,说说作者初到仙台时,目睹耳闻藤野先生是一个什么样的人。

浏览11-23段,找出文章一共写了我与藤野先生之间的几件事并给每件事拟一个小标题,思考这些事分别体现了藤野先生什么思想品质。

1、课文如何描写初见藤野先生的形象?

外貌——黑瘦、八字须、戴着眼镜

举止——挟着一叠大大小小的书

声调——缓慢而有顿挫

目睹印象——

治学严谨

耳闻亲见——

生活俭朴

学者形象

2、课文记叙了与藤野先生相处的哪几件事?表现了他的什么品质?

纠正解剖图——

严格要求

关心实习——

热情诚恳

了解裹脚——

求实精神

正直热诚

治学严谨

(详)

(详)

(略)

(略)

添改讲义——

认真负责

课文具体写了四个典型事例,从不同的侧面表现了藤野先生的高贵品质。

没有民族偏见

小

结

文章通过以上四件事的描写,全面地表现了藤野先生正直无私、治学严谨、没有狭隘的民族偏见的高尚品质。

通过典型事例来表现

人物的思想性格

3、重点阅读36-38段,体会“我”对藤野先生怀有一种怎样的感情?又体现在怎样的行动上?

“我”对藤野先生的感情:

(1)感激、崇敬、怀念,

体现在:

①装订收藏藤野先生改过的讲义

②悬挂先生的照片时时督促“我”

③决心多写文章把怀念之情化为斗争的勇气和力量。

(2)多年不通消息的愧疚

叙事线索:

叙事顺序:

作者与藤野先生的交往

(回忆藤野先生)

时间的推移、

地点的转换、

事件发生的先后顺序

4、思考:文中除了写与藤野先生交往的经历外,还写到了哪些事?这些事与藤野先生有什么关系?

清国留学生赏樱花、学跳舞(1-2段)

写了从东京到仙台途经的日暮里和水户(4段)

写了仙台医专的职员对他的优待(5段)

写了匿名信事件和看电影事件(24-31段)

三、领会作者的爱国主义思想

1、作者是抱着什么目的去日本的,为什么又离开东京去了仙台?(参考《自题小像》)

2、找找看,文中还有哪些地方表现了作者的爱国主义情感。

在

东

京

所见所闻——

清国留学生的丑态

不学无术

腐朽麻木

修辞:夸张、比喻、反语

所

感——

失望、厌恶、愤懑

爱

国

去

仙

台

去仙台

日暮里:

触发忧国之情

水户:

反清志士客死之地

爱

国

作者写“日暮里”和“水户”两个地方用意何在?

日暮里:

“日暮”会使作者自然想到“日暮途穷”

之意,从而触发他对社会黑暗的忧愤之情。

水户:是反抗清朝至死不渝的朱舜水客死的地方,作者这时也正身居异国他乡,对这样一位具有民族气节的学者自然会产生仰慕之情。

复述:弃医从文的原因

匿名信事件

看电影事件

弃医从文的原因

看电影事件——思想受

极大震动,民族自尊心

受到严重挫伤

匿名信事件——个人与

祖国的尊严受到侵犯

爱

国

离开仙台,怀念先生

高度评价

藏讲义

挂照片

写文章

怀念之情化为斗

争的勇气和力量

直抒怀念之情——

热情赞颂

怀念付诸行动——

爱

国

文中还有一些内容没有直接写藤野先生,这些事情与藤野先生有何联系?作者是用什么中心意思来统摄全文的?找出文章的暗线。

明线:我与藤野先生的交往

暗线:作者的爱国主义思想

归纳主题

以上几个问题都表现了鲁迅先生的爱国主义思想,这与课文表现藤野先生的高尚品质并不矛盾,二者相辅相成,是统一的整体。

课文以与藤野先生的交往为明线,以爱国主义思想为暗线,赞扬了藤野先生的正直热诚、治学严谨、没有狭隘民族偏见的高尚品质,抒发了对他的真挚怀念;同时追述了自己弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国主义思想感情。

自我小结

两条线索

四个典型事例

一次思想的转变

两种真挚的感情

学会

整理

四、研读关键语段,深透理解文意

朗读课文1、2段,思考:

(1)“东京也无非是这样”流露出作者怎样的情绪?该句在全文的结构上有什么作用?

(2)“实在标致极了”改为“实在丑极了”可以吗?

(1)“无非”即“只不过”的意思,这句话表露出作者对东京的失望之情,引起下文的描写,为离开东京“到别的地方去看看”埋下伏笔。

(2)句中“标致”是反语,用以讽刺。“实在”表示“的确”的意思,用“实在”加强“标致”,增强了这一反语的讽刺力量,更强烈地表达了作者对清国留学生的鄙夷和反感。而改动后则语意直露,缺乏讽刺意味。

“形成一座富士山。”

比喻的本体是什么?喻体是什么?这句话抓住了部分中国留学生外部特征是什么?揭示了他们什么心理和政治倾向?

本体是盘着辫子,把学生制帽高高顶起,喻体是形成一座富士山,抓住特征是:头上盘着辫子,揭示心理是“既不想剪除辫子又怕外国人嘲笑”,揭示这些人的政治倾向是:效忠满清王朝。

以下几句运用的修辞方法。

⑴上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云。

⑵头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。

⑶实在标致极了。

比喻

夸张、比喻

反语

朗读第5段,思考:

“大概”表推测语气,不敢肯定。为什么作者对在仙台所受到的优待用“大概是物以稀为贵罢”来解释呢?

作者在仙台受到了免交学费的优待和职员们在生活上的关心。对一个来自异国他乡的留学生给以特殊的关照,反映出日本人民善良的心地和友好的情谊。而作者感到的不是真正的尊重和友好,而是“物以希为贵”,包含着一个弱国国民的辛酸,同时也反映出作者强烈的民族自尊心。

自读课文第24至3l段,合作探究:

(1)怎样理解“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑”这句话?

(2)“在讲堂里的还有一个我。”作者为什么要这样特意写明呢?

(3)“他们也何尝不酒醉似的喝采”句中“何尝”是什么意思?

(4)匿名信和看电影事件促成作者弃医从文的转变,对这两件事的叙述侧重点有什么不同?

这是在考试风波一事使作者的民族自尊心和人格受到极大伤害后写下的一句极为愤慨的话。这句话不是直接、正面表述作者的愤慨,而是以歧视中国的日本人的心理来写的:在他们看来,贫弱中国的国民是低能儿,分数六十分以上,是老师漏题,而不是个人能力所能达到的。这种出于偏见而武断作结论,侮辱人格的做法引起作者极大愤慨,这种愤慨不仅是因个人的人格遭到侮辱,更因民族衰弱在列强面前遭到歧视而产生的悲哀。所以这句话表达了作者极强的民族自尊心和忧盼祖国强盛的愿望。

(1)怎样理解“中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,

便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑”这句话?

(2)“在讲堂里的还有一个我。”作者为什么要这样特意写明呢?

文中看电影事件中所叙述的中国人的情形,是依着一个要被枪毙的中国人、一群围着看枪毙的中国人和一个“我”的次序来说的。特意写明:“在讲堂里的还有一个我”说明作者没把自己看做局外人,旁观者。

(3)“他们也何尝不酒醉似的喝采”句中“何尝”是什么意思?

“何尝”与“不”连用,以反诘的语气加强肯定,说明他们无一例外的幸灾乐祸、麻木不仁,强烈地表达了作者对人们精神麻木的极其沉痛的情感。“酒醉似的喝采”原指日本学生看到枪毙中国人时兴高采烈的表现。句中的“他们”指麻木的中国人。

匿名信事例中作者有意揭示日本“爱国青年”的荒谬逻辑,表现在遭受屈辱后极为辛酸和愤懑的感情。看电影事件反映作者难以抑制的激愤。这两件事各有侧重,第一件事侧重写弱国国民受人歧视,从而激发作者立志使自己祖国富强的志向,第二件事写中国国民的不觉悟——这是造成民族衰弱的重要原因之一,这两件事促使作者弃医从文。

(4)匿名信和看电影事件促成作者弃医从文的转变,对这两件事的叙述侧重点有什么不同?

(5)如何理解“在那时那地,我的意见却变化了。”原来“我的意见’”是什么,变化了以后又如何?变化的原因是什么?

“原来我的意见”是学医,为祖国服务,为科学服务,“变化了以后”是想从事文艺运动,医治同胞的麻木和愚昧。变化的原因是学医难以治国人的麻木。

课文结尾中“良心发现”“增加勇气”“正人君子”各指什么?

“良心发现”指作者热爱祖国,勇于革命的思想受到触动;“增加勇气”指作者早期遭受封建势力,帝国主义势力迫害,想到藤野先生对自己乃至对中国的希望,便增加了斗争的勇气;“正人君子”指帝国主义,封建势力的御用文人。

俯首甘为儒子牛

横眉冷对千夫指

鲁迅弃医从文的人生选择对你有什么启示?请联系自身思考人生的意义。

要清醒地认识当时的社会,选择适合的方式去实现自己的目标。

(鲁迅最早要从医,是因为他的父亲生病,但是被庸医误了而去世,所以立志要拯救跟他父亲一样的病人。但是经过在日本留学时的幻灯片事件,他震撼了,明白了救中国人的灵魂比救肉体更重要,因而弃医从文。)

鲁迅选择了唤醒麻木着的中国人并指引他们前进的道路,同样的,我们也要在人生选择的道路上做出有利于国家和人民的选择。

课堂小结

欣赏一篇优秀的作品,就像品味陈年佳酿,只有用心体悟,才能获得心灵的飞跃和思想的升华。鲁迅的文章尤为如此。走进散文《藤野先生》,使我们更亲近地触摸了鲁迅奋然前行的心迹,更深透理解了鲁迅感念师恩的丰富内涵。藤野先生,令鲁迅感念,更镌刻在读者的心中,愿我们在关爱的沐浴中,生活的天空更为湛蓝、亮丽。

五、拓展延伸

“天下兴亡,匹夫有责。”作为新时期的青少年,祖国未来建设的主力军,你会树立怎样的志向?

写一篇100字左右的小短文,舒展一下自己的报复和志向。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读