22 《孟子》三章 3课时课件(42张PPT)

文档属性

| 名称 | 22 《孟子》三章 3课时课件(42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-15 19:30:23 | ||

图片预览

文档简介

22 孟子三章

语文统编版 八年级上

22 孟子三章

第一课时:《得道多助,失道寡助》

第二课时:《富贵不能淫》

第三课时:《生于忧患,死于安乐》

第一课时

学习目标

1.学习《得道多助,失道寡助》,积累重点词语,理解文意。

2.指导学生朗读,把握文章观点,理清论述思路。

3. 微积累,微写作,延伸拓展,感悟人生。

1.自读,读准字音节奏。

个读,自我正音、把握节奏。

点读,评价朗读、落实重点语句朗读。

齐读,深度落实重点语句朗读。

例句:域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

得道者/多助,失道者/寡助。

寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/顺之。

一、自由读 理解文意

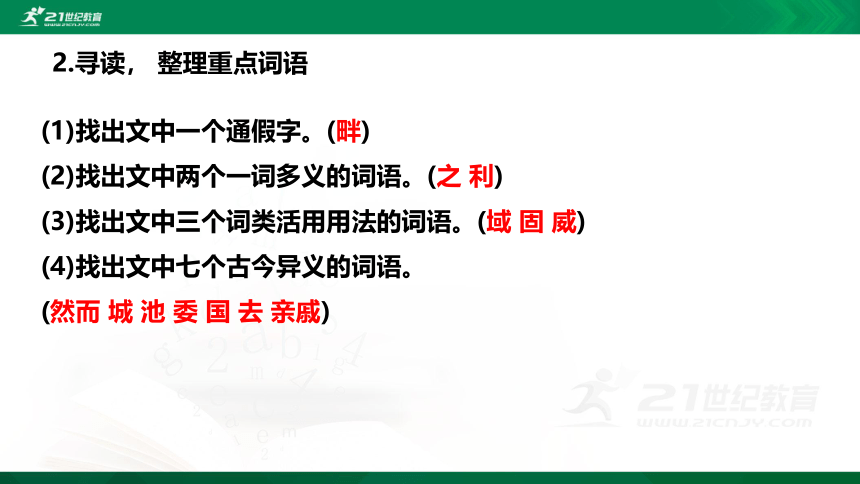

(1)找出文中一个通假字。(畔)

(2)找出文中两个一词多义的词语。(之 利)

(3)找出文中三个词类活用用法的词语。(域 固 威)

(4)找出文中七个古今异义的词语。

(然而 城 池 委 国 去 亲戚)

2.寻读, 整理重点词语

畔

之

利

域

固

威

然而

城

池

委

国

去

亲戚

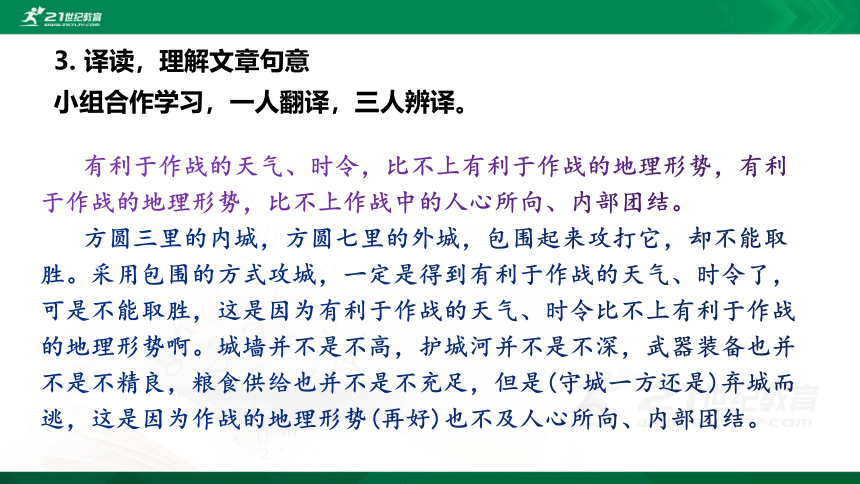

3. 译读,理解文章句意

小组合作学习,一人翻译,三人辨译。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

方圆三里的内城,方圆七里的外城,包围起来攻打它,却不能取胜。采用包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势啊。城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,但是(守城一方还是)弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好)也不及人心所向、内部团结。

所以说:使百姓定居下来(而不迁到其他的地方去),不能靠疆域的界限,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。施行仁政的君主,帮助支持他的人就多,不施行仁政的人,支持帮助他的人就少。支持帮助他的人少到了极点,连兄弟骨肉也会背叛他;支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。凭着天下人都归顺他条件,去攻打那连兄弟骨肉都背叛他的寡助之君,所以能行仁政的君主不战则已,战就一定会胜利。

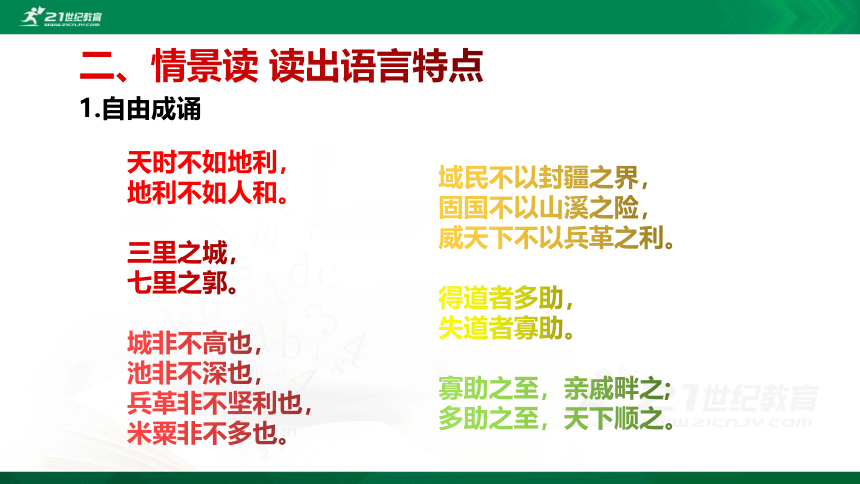

1.自由成诵

二、情景读 读出语言特点

天时不如地利,

地利不如人和。

三里之城,

七里之郭。

城非不高也,

池非不深也,

兵革非不坚利也,

米粟非不多也。

域民不以封疆之界,

固国不以山溪之险,

威天下不以兵革之利。

得道者多助,

失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;

多助之至,天下顺之。

如使用双重否定句的排比句,语气强烈,气势非凡,增强文章论述力度。

2. 互读,发现句式特点

排比句、对比句、双重否定句,句式以骈句为主。

排比

对比

双重否定

骈句

3. 评读,感悟句式作用

1.自读,找出能作为观点句的两句话。

三、指导读 读懂观点思路

天时不如地利,地利不如人和。

得道者多助,失道者寡助。

天时不如地利:三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者。

地利不如人和:城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之。

得道者多助:多助之至,天下顺之。

失道者寡助:寡助之至,亲戚畔之。

2.寻读,找出支撑“天时不如地利,地利不如人和”“得道者多助,失道者寡助”的依据。

(1)全文读出两层,说说你的理由。

(2)第一部分读出三层,说说你的理由。

(3)第二部分读出三层,说说你的理由。

(4) 说说“人和”与“得道”之间关系。

3.评读,读出论证方法。

举例论证、道理论证、对比论证

举例论证、道理论证、对比论证

4.变读,读出论述思路。

(先战争后治国)

(总分总)

(总分总)

1.请写出能证明“天时不如地利,地利不如人和”的两件事例。

四、感悟读微表达

2.请结合历史和现实,谈谈你对“得道者多助,失道者寡助”的理解。

第二课时

学习目标

1.积累重点词语,背诵《富贵不能淫》全文。

2.理解“妾妇之道” 和“大丈夫”的内涵。

3.把握文章的观点,理清文章的论述思路。

1.我所了解的孟子:说说孟子生活的时代、名字号、思想主张、后世评价、作品及风格等。

2.我所知道的战国时代。

3.我所了解的纵横家:说说重要代表人物及其主要观点。

一、积累展示

孟子其人其书:孟子(约前372-前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人,是孔子之后儒家学派的又一位大师,被推尊为“亚圣”,其主张“民贵君轻”“仁政”“王道”等思想。

《孟子》是儒家经典之一,分《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》七篇,计261章,约3.5万字,内容包括孟子的言行、政治学说,以及有关哲学、伦理、教育思想等学术问题的论争。

战国时代特点:孟子生活在社会动荡不安,人民生活十分痛苦的战国时代。当时,各大国之间“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”,统治者是“庖有肥肉,厩有肥马”,人民是“仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡”。

纵横家:《汉书·艺文志》列为“九流”之一。后因称凭辩才进行政治活动者为“纵横家”。纵横。即合纵连横。他朝秦暮楚,事无定主,反复无常,设第划谋多以国家政治需要出发,合纵派的主要代表是苏秦。连横派的主要代表是张仪。

1.找出文中两个表反问语气的词。(岂 焉)

2.找出文中三个一词多义的词语。(之 戒 正)

3.找出文中三个比喻意义的词语。(广居 正位 大道)

4.找出文中四个词类活用的词语。(冠 淫 移 屈)

5.找出文中四个古今异义的词语。(安居 熄 是 由)

二、寻读,自主积累字词

岂

焉

之

戒

正

广居

正位

大道

冠

淫

移

屈

安居

熄

是

由

1.自由读,读准字音节奏,说出文本谈论话题。

(1)个读,读准停顿、重音、语气。

(2)点读,小组内评价朗读。

(3)齐读,交流重点句读、全班齐读。

例句:一怒/而诸侯惧,安居/而天下息。

居/天下/之广居,立/天下/之正位,行/天下/之大道。

公孙衍、张仪/岂不/诚大丈夫哉?

(4)自读,弄清文本谈论话题。

三、说读,理清文章思路

提示1:从景春话语中,可以看出景春对公孙衍、张仪持什么态度?你是如何看出来的?这两句话应该用怎样的语气来读?

a.态度是敬仰、崇拜、羡慕。

b.从“岂”“诚”可以看出;从对公孙行、张仪能力夸张性的描:“一 怒”“惧”“安居”“熄”也可以看出。

c. 应该以一种肯定、赞叹并试图得到听话人认可的语气来读。

提示2:首段在文中起什么作用?

为后文孟子反驳树立了批驳的靶子,引出下文。

2.辨析读,读出人物精神,说出文本论证思路。

(1)朗读第1段,读出人物的态度、思想,说出首段作用。

“是焉得为大丈夫乎”至“妾妇之道也”为第一层,反驳景春的观点,公孙衍、张仪所行不过是迎合主上的“妾妇之道”,称不上“大丈夫”。(驳)

“居天下之广居”至“此之谓大丈夫”为第二层,正面提出何谓大丈夫。(立)

(2)朗读第2段,读出文本层次、作者观点,说出反驳思路。

提示1:读出两层分界,说出其主要内容分别是什么?

三从四德:是汉族古代习俗之一,是“三从”与“四德”的合称。

“三从”指幼从父、嫁从夫、夫死从子;

“四德”指妇德、妇言、妇容、妇工。

提示2:读出“妾妇之道”的内涵,说出类比之法。

资料助读:

妾妇之道类比公孙衍、张仪之行。

第一层,应该读出不屑、轻蔑和鄙视;

第二层,应该读得慷慨激昂、掷地有声。

提示3:读出“大丈夫”层次,说出全文的论证思路。

先树立批驳的靶子,再反驳景春观点,又提出自己看法,最后得出结论。

提示4:读出两种语气,说出作者的态度。

朗读指导1:孟子反驳景春部分,“子未学礼乎”和“以顺为正者,妾妇之道也” 分别起什么作用?

四、问难,当堂背诵全文

前者是导人,后者是总结,与中间的长句共同构成一个完整的类比论证。

不能。

“居天下之广居”是作为大丈夫应该坚持的根本原则,是核心,是基础,所以必须放在最前面说;

“得志”“不得志”是分两种情况讨论,是对根本原则的一种补充;

“富贵”“贫贱”“威武”是三种极端情况,具有一定的偶然性,又是进一步的补充, 因此放置最后。

朗读指导2:孟子提出的可以称为“大丈夫”的三个条件,位置能否颠倒?为什么?

文天祥:人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

朱自清:不肯吃美国的救济粮,最后饿死。

陶渊明:不为五斗米折腰。

比干忠谏,惨遭剖心;荆轲刺秦,易水悲歌。

苏武牧羊,不失汉心;林则徐销烟,四海扬眉。

五、拓展,开阔视野

古今中外,你认为有哪些人称得上是“大丈夫”?试采用人物+事例,或人物+名言(诗句)来积累。

第三课时

学习目标

1.积累文言文要掌握的常见文言词语。

2.领会人处于困境会奋发有为,国无忧患往往遭到灭亡的道理。

3.背诵《生于忧患,死于安乐》全文,积累重要的名言警句。

一、读通,读准字音节奏

泛读,注意停顿、重音、语气。

点读,评价朗读、落实重点语句读。

齐读,指导落实重点句读、全班齐读。

例句:故/天将/降大任/于是人也。

行拂/乱/其所为,所以/动心忍性,曾益/其所不能。

然后/知/生于忧患/而/死于安乐也。

1.重点字词

(1)通假字

曾益其所不能(同“增”,增加)

人则无法家拂士(同“弼", 辅佐,辅弼)

衡于虑(同“横”,梗塞、不顺)

(2)词类活用

劳其筋骨(形容词使动用法,使……劳累)

饿其体肤(形容词使动用法,使……饥饿)

所以动心忍性(动词使动用法,使……惊动)

入则无法家拂士(名词作状语,在国内)

二、读懂,抢答字词句

同“增”,增加

同“弼", 辅佐,辅弼

同“横”,梗塞、不顺

形容词使动用法,使……劳累

形容词使动用法,使……饥饿

动词使动用法,使……惊动

名词作状语,在国内

(3) 一词多义

于:舜发于缺亩之中(从) 故天将降大任于斯人也 (给)

征于色(在)

而:而后作(连词,表承接,不译)

而死于安乐也(连词,表并列,不译)

2.重点句子

(1)故天将降大任于斯人也。

(2)然后知生于忧患而死于安乐也。

从

给

连词,表承接,不译

连词,表并列,不译

1. 寻读,找出支撑“生于忧患”“死于安乐”的依据

生于忧患: (1) 舜发于畎亩……百里奚举于市。

(2)故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。

(3)人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

死于安乐:人则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

三、读深,理会重点难点

(1)读出两层,说说你的理由。

(2)读出三层,说说你的理由。

(3)读出四层,说说你的理由。

紧扣文本论证思路,先从个人角度谈“生于忧患”,然后从国家角度论述“死于安乐”,最后得出结论“生于忧患,死于安乐”。其中个人角度论述“生于忧患”,由特殊事例到普遍规律,关注角度先是客观条件,然后是主观条件。

2. 变读,读出论述思路。

“舜发于畎亩之中”句,列举了六个人物事例——举例论证。

“人则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”句,“入”“出”对比—— 正反对比论证。

“生于忧患而死于安乐”句,“生”与“死”、“忧患”与“安乐”对比——正反对比论证。

“故天将降大任于斯人也”句、“人恒过”句,表达方式是议论——道理论证。

3.评读,读出论证方法。

举例论证

正反对比论证

正反对比论证

道理论证

(1)“畎亩、版筑、鱼盐、士、海、市”,点明人物境遇一出生卑微。“发”五“举”,表现了人物由微贱趋向显达的过程,又暗示了人物身份。舜,是圣人,他的成功,固然因为尧的赏识,但主要靠的是他自身的才能与努力,故曰“发";傅说等是臣,是贤人,他们的成功,固然因为自身的才能与努力,但主要靠的是明主的知遇,故曰“举”。

四、读透,入文入境入世

1.读第1句,读出人物境遇词,说说你的感悟,并列举类似事例。

(2)由普通人转化为大人物,远远不止一个,是一种普遍的社会现象;人人皆可成功;用同样的句式连举六例,铺陈排比,形成一种不凡的气势,增强了说服力。

(3)司马迁受宫刑而作《史记);欧阳修四岁丧父苦学成才;曹雪芹举家食粥而写出了不朽的(红楼梦);周文王被拘禁,推演了《周易);孔子受困厄,编写了《春秋》;屈原遭放逐,创作了《离骚》;左丘明双目失明,著有《国语》;孙子受了膑脚之刑,编著了《兵法》。

(1)安适的环境,首先带来的必然是精神的怠惰和意志的消沉,这是精神上的死亡。紧接着必然是物质上的死亡——“国恒亡” 。

(2)越王勾践和吴王夫差的故事;周幽王沉溺于酒色,不理国事,为博褒姒一笑烽火戏诸候,最终亡国:刘禅兵败被俘,在魏国心安理得地过着享乐生活,乐不思蜀,导致蜀国灭亡。

2.读第4句,读出孟子之忧,说说历史上典型事例。

提示:依据文本论证思路,先从个人角度谈“生于忧患”,然后从国家角度论述“死于安乐”,最后得出结论“生于忧患而死于安乐”。其中个人角度论述“生于忧患”,由特殊事例到普遍规律,关注角度先是客观条件,后是主观条件。

五、读熟,当堂背诵全文

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

语文统编版 八年级上

22 孟子三章

第一课时:《得道多助,失道寡助》

第二课时:《富贵不能淫》

第三课时:《生于忧患,死于安乐》

第一课时

学习目标

1.学习《得道多助,失道寡助》,积累重点词语,理解文意。

2.指导学生朗读,把握文章观点,理清论述思路。

3. 微积累,微写作,延伸拓展,感悟人生。

1.自读,读准字音节奏。

个读,自我正音、把握节奏。

点读,评价朗读、落实重点语句朗读。

齐读,深度落实重点语句朗读。

例句:域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

得道者/多助,失道者/寡助。

寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/顺之。

一、自由读 理解文意

(1)找出文中一个通假字。(畔)

(2)找出文中两个一词多义的词语。(之 利)

(3)找出文中三个词类活用用法的词语。(域 固 威)

(4)找出文中七个古今异义的词语。

(然而 城 池 委 国 去 亲戚)

2.寻读, 整理重点词语

畔

之

利

域

固

威

然而

城

池

委

国

去

亲戚

3. 译读,理解文章句意

小组合作学习,一人翻译,三人辨译。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

方圆三里的内城,方圆七里的外城,包围起来攻打它,却不能取胜。采用包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势啊。城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,但是(守城一方还是)弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好)也不及人心所向、内部团结。

所以说:使百姓定居下来(而不迁到其他的地方去),不能靠疆域的界限,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。施行仁政的君主,帮助支持他的人就多,不施行仁政的人,支持帮助他的人就少。支持帮助他的人少到了极点,连兄弟骨肉也会背叛他;支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。凭着天下人都归顺他条件,去攻打那连兄弟骨肉都背叛他的寡助之君,所以能行仁政的君主不战则已,战就一定会胜利。

1.自由成诵

二、情景读 读出语言特点

天时不如地利,

地利不如人和。

三里之城,

七里之郭。

城非不高也,

池非不深也,

兵革非不坚利也,

米粟非不多也。

域民不以封疆之界,

固国不以山溪之险,

威天下不以兵革之利。

得道者多助,

失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;

多助之至,天下顺之。

如使用双重否定句的排比句,语气强烈,气势非凡,增强文章论述力度。

2. 互读,发现句式特点

排比句、对比句、双重否定句,句式以骈句为主。

排比

对比

双重否定

骈句

3. 评读,感悟句式作用

1.自读,找出能作为观点句的两句话。

三、指导读 读懂观点思路

天时不如地利,地利不如人和。

得道者多助,失道者寡助。

天时不如地利:三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者。

地利不如人和:城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之。

得道者多助:多助之至,天下顺之。

失道者寡助:寡助之至,亲戚畔之。

2.寻读,找出支撑“天时不如地利,地利不如人和”“得道者多助,失道者寡助”的依据。

(1)全文读出两层,说说你的理由。

(2)第一部分读出三层,说说你的理由。

(3)第二部分读出三层,说说你的理由。

(4) 说说“人和”与“得道”之间关系。

3.评读,读出论证方法。

举例论证、道理论证、对比论证

举例论证、道理论证、对比论证

4.变读,读出论述思路。

(先战争后治国)

(总分总)

(总分总)

1.请写出能证明“天时不如地利,地利不如人和”的两件事例。

四、感悟读微表达

2.请结合历史和现实,谈谈你对“得道者多助,失道者寡助”的理解。

第二课时

学习目标

1.积累重点词语,背诵《富贵不能淫》全文。

2.理解“妾妇之道” 和“大丈夫”的内涵。

3.把握文章的观点,理清文章的论述思路。

1.我所了解的孟子:说说孟子生活的时代、名字号、思想主张、后世评价、作品及风格等。

2.我所知道的战国时代。

3.我所了解的纵横家:说说重要代表人物及其主要观点。

一、积累展示

孟子其人其书:孟子(约前372-前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人,是孔子之后儒家学派的又一位大师,被推尊为“亚圣”,其主张“民贵君轻”“仁政”“王道”等思想。

《孟子》是儒家经典之一,分《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》七篇,计261章,约3.5万字,内容包括孟子的言行、政治学说,以及有关哲学、伦理、教育思想等学术问题的论争。

战国时代特点:孟子生活在社会动荡不安,人民生活十分痛苦的战国时代。当时,各大国之间“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”,统治者是“庖有肥肉,厩有肥马”,人民是“仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡”。

纵横家:《汉书·艺文志》列为“九流”之一。后因称凭辩才进行政治活动者为“纵横家”。纵横。即合纵连横。他朝秦暮楚,事无定主,反复无常,设第划谋多以国家政治需要出发,合纵派的主要代表是苏秦。连横派的主要代表是张仪。

1.找出文中两个表反问语气的词。(岂 焉)

2.找出文中三个一词多义的词语。(之 戒 正)

3.找出文中三个比喻意义的词语。(广居 正位 大道)

4.找出文中四个词类活用的词语。(冠 淫 移 屈)

5.找出文中四个古今异义的词语。(安居 熄 是 由)

二、寻读,自主积累字词

岂

焉

之

戒

正

广居

正位

大道

冠

淫

移

屈

安居

熄

是

由

1.自由读,读准字音节奏,说出文本谈论话题。

(1)个读,读准停顿、重音、语气。

(2)点读,小组内评价朗读。

(3)齐读,交流重点句读、全班齐读。

例句:一怒/而诸侯惧,安居/而天下息。

居/天下/之广居,立/天下/之正位,行/天下/之大道。

公孙衍、张仪/岂不/诚大丈夫哉?

(4)自读,弄清文本谈论话题。

三、说读,理清文章思路

提示1:从景春话语中,可以看出景春对公孙衍、张仪持什么态度?你是如何看出来的?这两句话应该用怎样的语气来读?

a.态度是敬仰、崇拜、羡慕。

b.从“岂”“诚”可以看出;从对公孙行、张仪能力夸张性的描:“一 怒”“惧”“安居”“熄”也可以看出。

c. 应该以一种肯定、赞叹并试图得到听话人认可的语气来读。

提示2:首段在文中起什么作用?

为后文孟子反驳树立了批驳的靶子,引出下文。

2.辨析读,读出人物精神,说出文本论证思路。

(1)朗读第1段,读出人物的态度、思想,说出首段作用。

“是焉得为大丈夫乎”至“妾妇之道也”为第一层,反驳景春的观点,公孙衍、张仪所行不过是迎合主上的“妾妇之道”,称不上“大丈夫”。(驳)

“居天下之广居”至“此之谓大丈夫”为第二层,正面提出何谓大丈夫。(立)

(2)朗读第2段,读出文本层次、作者观点,说出反驳思路。

提示1:读出两层分界,说出其主要内容分别是什么?

三从四德:是汉族古代习俗之一,是“三从”与“四德”的合称。

“三从”指幼从父、嫁从夫、夫死从子;

“四德”指妇德、妇言、妇容、妇工。

提示2:读出“妾妇之道”的内涵,说出类比之法。

资料助读:

妾妇之道类比公孙衍、张仪之行。

第一层,应该读出不屑、轻蔑和鄙视;

第二层,应该读得慷慨激昂、掷地有声。

提示3:读出“大丈夫”层次,说出全文的论证思路。

先树立批驳的靶子,再反驳景春观点,又提出自己看法,最后得出结论。

提示4:读出两种语气,说出作者的态度。

朗读指导1:孟子反驳景春部分,“子未学礼乎”和“以顺为正者,妾妇之道也” 分别起什么作用?

四、问难,当堂背诵全文

前者是导人,后者是总结,与中间的长句共同构成一个完整的类比论证。

不能。

“居天下之广居”是作为大丈夫应该坚持的根本原则,是核心,是基础,所以必须放在最前面说;

“得志”“不得志”是分两种情况讨论,是对根本原则的一种补充;

“富贵”“贫贱”“威武”是三种极端情况,具有一定的偶然性,又是进一步的补充, 因此放置最后。

朗读指导2:孟子提出的可以称为“大丈夫”的三个条件,位置能否颠倒?为什么?

文天祥:人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

朱自清:不肯吃美国的救济粮,最后饿死。

陶渊明:不为五斗米折腰。

比干忠谏,惨遭剖心;荆轲刺秦,易水悲歌。

苏武牧羊,不失汉心;林则徐销烟,四海扬眉。

五、拓展,开阔视野

古今中外,你认为有哪些人称得上是“大丈夫”?试采用人物+事例,或人物+名言(诗句)来积累。

第三课时

学习目标

1.积累文言文要掌握的常见文言词语。

2.领会人处于困境会奋发有为,国无忧患往往遭到灭亡的道理。

3.背诵《生于忧患,死于安乐》全文,积累重要的名言警句。

一、读通,读准字音节奏

泛读,注意停顿、重音、语气。

点读,评价朗读、落实重点语句读。

齐读,指导落实重点句读、全班齐读。

例句:故/天将/降大任/于是人也。

行拂/乱/其所为,所以/动心忍性,曾益/其所不能。

然后/知/生于忧患/而/死于安乐也。

1.重点字词

(1)通假字

曾益其所不能(同“增”,增加)

人则无法家拂士(同“弼", 辅佐,辅弼)

衡于虑(同“横”,梗塞、不顺)

(2)词类活用

劳其筋骨(形容词使动用法,使……劳累)

饿其体肤(形容词使动用法,使……饥饿)

所以动心忍性(动词使动用法,使……惊动)

入则无法家拂士(名词作状语,在国内)

二、读懂,抢答字词句

同“增”,增加

同“弼", 辅佐,辅弼

同“横”,梗塞、不顺

形容词使动用法,使……劳累

形容词使动用法,使……饥饿

动词使动用法,使……惊动

名词作状语,在国内

(3) 一词多义

于:舜发于缺亩之中(从) 故天将降大任于斯人也 (给)

征于色(在)

而:而后作(连词,表承接,不译)

而死于安乐也(连词,表并列,不译)

2.重点句子

(1)故天将降大任于斯人也。

(2)然后知生于忧患而死于安乐也。

从

给

连词,表承接,不译

连词,表并列,不译

1. 寻读,找出支撑“生于忧患”“死于安乐”的依据

生于忧患: (1) 舜发于畎亩……百里奚举于市。

(2)故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。

(3)人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

死于安乐:人则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

三、读深,理会重点难点

(1)读出两层,说说你的理由。

(2)读出三层,说说你的理由。

(3)读出四层,说说你的理由。

紧扣文本论证思路,先从个人角度谈“生于忧患”,然后从国家角度论述“死于安乐”,最后得出结论“生于忧患,死于安乐”。其中个人角度论述“生于忧患”,由特殊事例到普遍规律,关注角度先是客观条件,然后是主观条件。

2. 变读,读出论述思路。

“舜发于畎亩之中”句,列举了六个人物事例——举例论证。

“人则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”句,“入”“出”对比—— 正反对比论证。

“生于忧患而死于安乐”句,“生”与“死”、“忧患”与“安乐”对比——正反对比论证。

“故天将降大任于斯人也”句、“人恒过”句,表达方式是议论——道理论证。

3.评读,读出论证方法。

举例论证

正反对比论证

正反对比论证

道理论证

(1)“畎亩、版筑、鱼盐、士、海、市”,点明人物境遇一出生卑微。“发”五“举”,表现了人物由微贱趋向显达的过程,又暗示了人物身份。舜,是圣人,他的成功,固然因为尧的赏识,但主要靠的是他自身的才能与努力,故曰“发";傅说等是臣,是贤人,他们的成功,固然因为自身的才能与努力,但主要靠的是明主的知遇,故曰“举”。

四、读透,入文入境入世

1.读第1句,读出人物境遇词,说说你的感悟,并列举类似事例。

(2)由普通人转化为大人物,远远不止一个,是一种普遍的社会现象;人人皆可成功;用同样的句式连举六例,铺陈排比,形成一种不凡的气势,增强了说服力。

(3)司马迁受宫刑而作《史记);欧阳修四岁丧父苦学成才;曹雪芹举家食粥而写出了不朽的(红楼梦);周文王被拘禁,推演了《周易);孔子受困厄,编写了《春秋》;屈原遭放逐,创作了《离骚》;左丘明双目失明,著有《国语》;孙子受了膑脚之刑,编著了《兵法》。

(1)安适的环境,首先带来的必然是精神的怠惰和意志的消沉,这是精神上的死亡。紧接着必然是物质上的死亡——“国恒亡” 。

(2)越王勾践和吴王夫差的故事;周幽王沉溺于酒色,不理国事,为博褒姒一笑烽火戏诸候,最终亡国:刘禅兵败被俘,在魏国心安理得地过着享乐生活,乐不思蜀,导致蜀国灭亡。

2.读第4句,读出孟子之忧,说说历史上典型事例。

提示:依据文本论证思路,先从个人角度谈“生于忧患”,然后从国家角度论述“死于安乐”,最后得出结论“生于忧患而死于安乐”。其中个人角度论述“生于忧患”,由特殊事例到普遍规律,关注角度先是客观条件,后是主观条件。

五、读熟,当堂背诵全文

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读