人民版必修三 1.1 百家争鸣 课件 37ppt

文档属性

| 名称 | 人民版必修三 1.1 百家争鸣 课件 37ppt |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

专题一

中国传统文化主流思想的演变

单元解读

主流思想是什么?

是怎样出现和形成的?

它怎样成为中国传统文化的主流思想?

成为主流思想后,它是如何演变的?

一、百家争鸣(开始形成)

二、汉代儒学(成为正统思想)

三、宋明理学(三教合流的结果)

四、明末清初的思想活跃局面(批判和继承)

第一课

百家争鸣

专题一

中国传统文化主流思想的演变

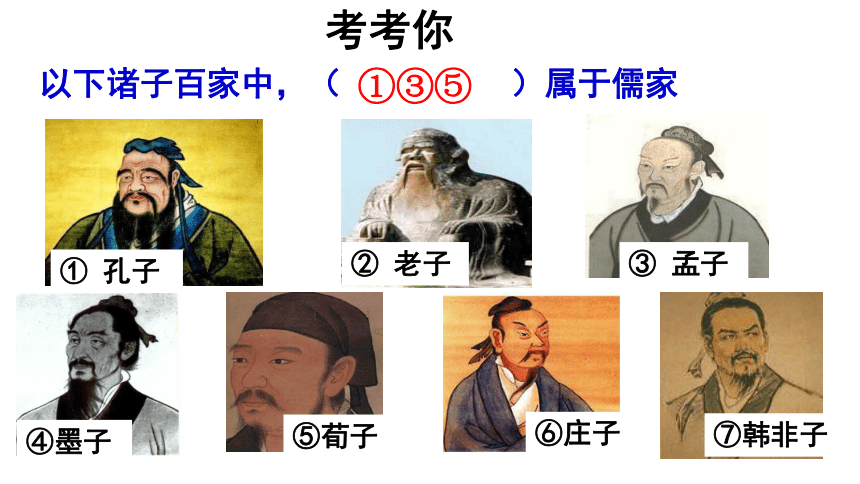

以下诸子百家中,(

)属于儒家

①

孔子

②

老子

③

孟子

⑦韩非子

④墨子

⑤荀子

⑥庄子

①③⑤

考考你

孔子说:我仁;

孟子说:我义;

老子说:我以柔克刚;

庄子说:我顺其自然;

韩非子说:把他们全抓了。

孙子说:战场上见高低!

趣味百家

“百家”泛指数量多;

什么是“百家争鸣”?

三教:儒、释、道

九流:儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家

“争鸣”是指当时代表各阶级阶层,各派政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙对社会对万事万物做出解释。他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌

现及各流派争芳斗艳的局面。

战国七雄

春秋五霸

百家争鸣原因(春秋战国社会大变革)

政治:分封制和宗法制瓦解,周王室衰微。

经济:铁犁牛耕使用,井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立。

阶级关系:新兴地主阶级的崛起,“士”阶层的活跃。

思想文化:从“学在官府”到“学在民间”,私学兴起。

深化理解

“百家争鸣”的历史意义

⒈奠定了中国文化的基础;

⒉儒家思想在吸收各家之长融合积极因素的过程中形成发展,日后成为中国传统文化的主流思想;

⒊是中国历史上第一次思想解放运动。

孔子

孟子

荀子

儒家学派

2014年曲阜

祭孔大典

一、孔子和早期儒学

1、孔子

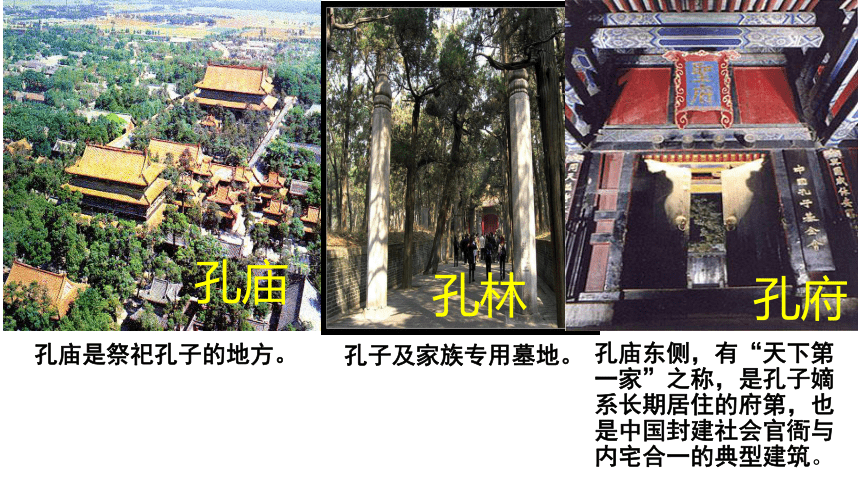

孔庙是祭祀孔子的地方。

孔庙

孔林

孔子及家族专用墓地。

孔府

孔庙东侧,有“天下第一家”之称,是孔子嫡系长期居住的府第,也是中国封建社会官衙与内宅合一的典型建筑。

没落贵族,生于春秋

以述为作,好古敏求

鲁国为官,志不得遂

周游列国,“丧家之狗”

“大成至圣文宣王”

生前如丧家之犬,死后获誉“至圣”,如何认识这样的反差?

材料1

材料2

子曰:“仁者爱人。”

——《论语·雍也》

子曰:克己复礼(规范)为仁,……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿行,非礼勿动。天下有道,则礼乐征伐自天子出。天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。

——《论语·颜渊》

材料3

子曰:为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。……子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。

——《论语·为政》

孔子的贡献

(1)思想核心:“仁”

—“爱人”;“已所不欲,勿施于人”

(2)政治思想:“德治”—“为政以德”;“克己复礼”

(协调统治者与被统治者的关系)

(3)人性论:“性相近也”

孔子的贡献

含义:西周时建立的以分封制和宗法制为核心的等级制度(周礼)

目的:

(协调人际关系)

(4)教育思想:有教无类、因材施教

孔子讲学图

“不愤不启,不悱不发。”

创办私学,打破"学在官府"局面

(5)整理出“六经”:《诗》《礼》

《书》《易》《乐》《春秋》

思想学说

政治思想

哲学思想

人性论

教育思想

文化贡献

“仁”(核心):仁者爱人

“礼”:克己复礼

民本思想:德治

创办私学,有教无类。因材施教,全面发展。

言论被总结为《论语》

儒家五经

孔子思想主张

天命观;重人事,远鬼神

性相近

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”?

对孔子这段言论,你有什么感想?

志向专一,执著探索,不断完善自己的一生。

①春秋战国社会分裂割据,缺乏一个实行礼制的强有力中央政权;

②当时诸侯兼并,孔子恢复周礼的仁政爱民主张不符合需要。

史书记载,孔子率弟子周游列国时,曾在陈蔡两国交界处困饿七日,动荡的年代,他的“仁”的思想也处处碰壁,不被采纳。

政治思想:“仁政”(核心)

“民贵君轻”(民本)

道德规范:仁、义、礼、智

价值观:先义后利,舍生取义。

人性论:“性本善”

2、孟子的思想:代表新兴地主阶级利益

3、荀子的思想:代表新兴地主阶级利益

政治思想:“仁义”和“王道”

“君舟民水”(民本)

人性论:“性恶论”

天人关系:“天行有常”“制天命而用之”

以礼制欲

孟子、荀子对孔子思想的发展

孔子

孟子

荀子

时

期

仁的

思想

民本

思想

人性论

仁者爱人

以德治民

性相近

仁政

仁义

民贵君轻

君舟民水

性善论

性恶论

春秋末期

战国中期

战国末期

同

异

奠定基础

体系完整

孔子开创了儒家学派,孟子继承和发展了孔子的学说,荀子广泛吸收各家思想的精华,丰富了早期儒家思想的内容。

孔子拜访老子后回到鲁国,众

弟子问道:“先生拜访老子,可

得见乎?”孔子道:“见之!”

弟子问。“老子何样?”孔子

道:“鸟,我知它能飞;鱼,吾知它能游;兽,我知

它能走。走者可用网缚之,游者可用钩钓之,飞者

可用箭取之,至于龙,吾不知其何以?龙乘风云而

上九天也!吾所见老子也,其犹龙乎?学识渊深而

莫测,志趣高邈而难知;如蛇之随时屈伸,如龙之

应时变化。老聃,真吾师也!'”

孔子请教老子

道

?

“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

—《老子》

“有物混成,先天地生。……

吾不知其名,字之曰道。

……人法地,地法天,天法道,道法自然。”

—《老子》

(1)“道”是万物的本源,是天地万物的法则,是老子思想体系的核心。

二、老庄之学

1、老子

(2)政治主张:“无为而治”,小国寡民

“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”

(3)朴素辩证法(对立与转化)

有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,声音相和,前后相随。恒也。

——《老子第二章》

祸兮,福之所倚;

福兮,祸之所伏。

庄子

2、庄子

(1)道是最高的原则,世间万物都是相对的。(继承与发展)

(2)崇尚自然,主张超越功利去追求精神

自由的倾向。

(3)“齐物”。

庄周梦蝶

“昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也,自喻适志与!不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为蝴蝶与,蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶,则必有分矣。此之谓物化。”

――《庄子?齐物论》

庄子在妻子死后,居然鼓盆而歌。朋友惠施去探望时责备他,他讲出一番道理:“当我妻子刚死的时候,我怎么会不难过?可是我省思之后,觉察到她不但没有生命,而且没有形体;不但没有形体,也没有气。

然后在恍恍惚惚的情况下,变出了气,气再变化而出现形体,形体再变化而出现生命,现在又变化而回到死亡,这就好像春夏秋冬四季的运行一样。这个人已经安静地睡在天地的大屋里,而我还跟在一旁哭哭啼啼。我认为这样是不明白生命的道理,所以才停止哭泣啊!”

三、法家思想

奖励耕战、实施严刑峻法

实践:

李悝

商鞅

理论:

①法、术、势

②道家思想

韩非子(集大成者)

集权观:加强君主集权

法治观:厉行赏罚,奖励耕战

改革观:“不期修古,不法常可”

认识论:①

遵循客观规律行事;

②“参验法”

如何评价韩非子的主张?

积极:

(1)积极进取,反对墨守成规,是顺应历史发展的潮流;

(2)打击奴隶主贵族特权,为秦朝建立统一的中央集

权国家提供了理论基础。

消极:“法治”过度易导致暴政,使社会矛盾激化。

墨家:墨翟

“兼相爱、交相利”

主张:

非攻

尚贤

尚同

非乐

非命

节葬

节用

特点:

①提倡刻苦简朴的精神

②具有苦干和自我牺牲的精神

③讲求实际功利(实用)的精神

宗旨、

核心思想:

四、墨家的主张

(4)尚同

(5)节葬

(6)节用

(7)非乐

(8)非命

(9)尚力

百姓与天子上下一心?

反对奢侈浪费,主张勤俭节约

反对厚葬久丧,主张薄葬短丧?

音乐浪费时间资源,提倡节约人财物力

否定儒家的天命思想,肯定人的个人努力

肯定生产劳动在社会生活中的地位

哲学思想:

(1)认识论:

认识以客观实践为来源。提出辨别知识的“三表法”

上本之古者圣王之事。

下原察百姓耳目之实。

观其中国家百姓人民之利。

(2)逻辑学:

提出了“取实予名”“察类明故”的观点,“类”“故”“辩”的逻辑学概念;

②重视类比和推理,建立了由个别到一般的归纳推理的方法论基础。

间接经验

直接经验

社会效用

作用:在科学技术领域中的成就和贡献是多方面的。

诸子百家的思想在今天大放异彩

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“依法治国”

孔子的教育思想——全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——平等博爱、热爱和平、反对战争

古为今用

学派

人物

时代

主要思想

儒家

墨家

道家

法家

孔子

春秋

孟子

荀子

战国

墨子

战国

老子

春秋

庄子

战国

韩非

战国

“仁”和“礼”;德治;“因材施教”,有教无类

“仁政”;“民贵君轻”

“制天命而用之”

“君舟民水”“仁义”

“兼爱”、“非攻”;“尚贤”;节俭

道;辩证法思想;“无为而治”小国寡民

齐物论;乐天安命、顺从自然

主张法、术、势相结合;君主集权;以法治国;奖励耕战;变法革新

课堂小结

下列对孟子与荀子的分析正确的是(

)

A.

都主张性善论

B.

都强调礼法

C.

都主张“仁”,“德”治天下

D.

都取百家之长

课堂演练:

C

2.夏、商、西周时期的学校(

)

A.都是官办????

B.都是私办????

C.官办为主私办为次?????

D.私办为主官办为次?

A

3.下列关于百家争鸣的论述正确的是(

)

①百家是指一百个思想流派

②其经济原因是井田制的瓦解

③他们彼此对立攻击互不相融

④是中国历史上第一次思想解放潮流

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

C

4.下列关于孔子叙述不正确的是(

)

A.是春秋末期齐国人

B.其弟子有“七十二贤人”

C.孔子整理过《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

D.其思想核心是“仁政”

A

5、(2018年北京卷文综历史1)

“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权力,战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸……以德行仁者王”,他的观点(

)

A.与甲骨文“王”字的本义一致

B.是“无为而治”的理论依据

C.体现出儒家强调教化的政治理念

D.奠定了宗法制度的思想基础

C

专题一

中国传统文化主流思想的演变

单元解读

主流思想是什么?

是怎样出现和形成的?

它怎样成为中国传统文化的主流思想?

成为主流思想后,它是如何演变的?

一、百家争鸣(开始形成)

二、汉代儒学(成为正统思想)

三、宋明理学(三教合流的结果)

四、明末清初的思想活跃局面(批判和继承)

第一课

百家争鸣

专题一

中国传统文化主流思想的演变

以下诸子百家中,(

)属于儒家

①

孔子

②

老子

③

孟子

⑦韩非子

④墨子

⑤荀子

⑥庄子

①③⑤

考考你

孔子说:我仁;

孟子说:我义;

老子说:我以柔克刚;

庄子说:我顺其自然;

韩非子说:把他们全抓了。

孙子说:战场上见高低!

趣味百家

“百家”泛指数量多;

什么是“百家争鸣”?

三教:儒、释、道

九流:儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家

“争鸣”是指当时代表各阶级阶层,各派政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙对社会对万事万物做出解释。他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌

现及各流派争芳斗艳的局面。

战国七雄

春秋五霸

百家争鸣原因(春秋战国社会大变革)

政治:分封制和宗法制瓦解,周王室衰微。

经济:铁犁牛耕使用,井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立。

阶级关系:新兴地主阶级的崛起,“士”阶层的活跃。

思想文化:从“学在官府”到“学在民间”,私学兴起。

深化理解

“百家争鸣”的历史意义

⒈奠定了中国文化的基础;

⒉儒家思想在吸收各家之长融合积极因素的过程中形成发展,日后成为中国传统文化的主流思想;

⒊是中国历史上第一次思想解放运动。

孔子

孟子

荀子

儒家学派

2014年曲阜

祭孔大典

一、孔子和早期儒学

1、孔子

孔庙是祭祀孔子的地方。

孔庙

孔林

孔子及家族专用墓地。

孔府

孔庙东侧,有“天下第一家”之称,是孔子嫡系长期居住的府第,也是中国封建社会官衙与内宅合一的典型建筑。

没落贵族,生于春秋

以述为作,好古敏求

鲁国为官,志不得遂

周游列国,“丧家之狗”

“大成至圣文宣王”

生前如丧家之犬,死后获誉“至圣”,如何认识这样的反差?

材料1

材料2

子曰:“仁者爱人。”

——《论语·雍也》

子曰:克己复礼(规范)为仁,……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿行,非礼勿动。天下有道,则礼乐征伐自天子出。天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。

——《论语·颜渊》

材料3

子曰:为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。……子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。

——《论语·为政》

孔子的贡献

(1)思想核心:“仁”

—“爱人”;“已所不欲,勿施于人”

(2)政治思想:“德治”—“为政以德”;“克己复礼”

(协调统治者与被统治者的关系)

(3)人性论:“性相近也”

孔子的贡献

含义:西周时建立的以分封制和宗法制为核心的等级制度(周礼)

目的:

(协调人际关系)

(4)教育思想:有教无类、因材施教

孔子讲学图

“不愤不启,不悱不发。”

创办私学,打破"学在官府"局面

(5)整理出“六经”:《诗》《礼》

《书》《易》《乐》《春秋》

思想学说

政治思想

哲学思想

人性论

教育思想

文化贡献

“仁”(核心):仁者爱人

“礼”:克己复礼

民本思想:德治

创办私学,有教无类。因材施教,全面发展。

言论被总结为《论语》

儒家五经

孔子思想主张

天命观;重人事,远鬼神

性相近

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”?

对孔子这段言论,你有什么感想?

志向专一,执著探索,不断完善自己的一生。

①春秋战国社会分裂割据,缺乏一个实行礼制的强有力中央政权;

②当时诸侯兼并,孔子恢复周礼的仁政爱民主张不符合需要。

史书记载,孔子率弟子周游列国时,曾在陈蔡两国交界处困饿七日,动荡的年代,他的“仁”的思想也处处碰壁,不被采纳。

政治思想:“仁政”(核心)

“民贵君轻”(民本)

道德规范:仁、义、礼、智

价值观:先义后利,舍生取义。

人性论:“性本善”

2、孟子的思想:代表新兴地主阶级利益

3、荀子的思想:代表新兴地主阶级利益

政治思想:“仁义”和“王道”

“君舟民水”(民本)

人性论:“性恶论”

天人关系:“天行有常”“制天命而用之”

以礼制欲

孟子、荀子对孔子思想的发展

孔子

孟子

荀子

时

期

仁的

思想

民本

思想

人性论

仁者爱人

以德治民

性相近

仁政

仁义

民贵君轻

君舟民水

性善论

性恶论

春秋末期

战国中期

战国末期

同

异

奠定基础

体系完整

孔子开创了儒家学派,孟子继承和发展了孔子的学说,荀子广泛吸收各家思想的精华,丰富了早期儒家思想的内容。

孔子拜访老子后回到鲁国,众

弟子问道:“先生拜访老子,可

得见乎?”孔子道:“见之!”

弟子问。“老子何样?”孔子

道:“鸟,我知它能飞;鱼,吾知它能游;兽,我知

它能走。走者可用网缚之,游者可用钩钓之,飞者

可用箭取之,至于龙,吾不知其何以?龙乘风云而

上九天也!吾所见老子也,其犹龙乎?学识渊深而

莫测,志趣高邈而难知;如蛇之随时屈伸,如龙之

应时变化。老聃,真吾师也!'”

孔子请教老子

道

?

“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

—《老子》

“有物混成,先天地生。……

吾不知其名,字之曰道。

……人法地,地法天,天法道,道法自然。”

—《老子》

(1)“道”是万物的本源,是天地万物的法则,是老子思想体系的核心。

二、老庄之学

1、老子

(2)政治主张:“无为而治”,小国寡民

“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”

(3)朴素辩证法(对立与转化)

有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,声音相和,前后相随。恒也。

——《老子第二章》

祸兮,福之所倚;

福兮,祸之所伏。

庄子

2、庄子

(1)道是最高的原则,世间万物都是相对的。(继承与发展)

(2)崇尚自然,主张超越功利去追求精神

自由的倾向。

(3)“齐物”。

庄周梦蝶

“昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也,自喻适志与!不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为蝴蝶与,蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶,则必有分矣。此之谓物化。”

――《庄子?齐物论》

庄子在妻子死后,居然鼓盆而歌。朋友惠施去探望时责备他,他讲出一番道理:“当我妻子刚死的时候,我怎么会不难过?可是我省思之后,觉察到她不但没有生命,而且没有形体;不但没有形体,也没有气。

然后在恍恍惚惚的情况下,变出了气,气再变化而出现形体,形体再变化而出现生命,现在又变化而回到死亡,这就好像春夏秋冬四季的运行一样。这个人已经安静地睡在天地的大屋里,而我还跟在一旁哭哭啼啼。我认为这样是不明白生命的道理,所以才停止哭泣啊!”

三、法家思想

奖励耕战、实施严刑峻法

实践:

李悝

商鞅

理论:

①法、术、势

②道家思想

韩非子(集大成者)

集权观:加强君主集权

法治观:厉行赏罚,奖励耕战

改革观:“不期修古,不法常可”

认识论:①

遵循客观规律行事;

②“参验法”

如何评价韩非子的主张?

积极:

(1)积极进取,反对墨守成规,是顺应历史发展的潮流;

(2)打击奴隶主贵族特权,为秦朝建立统一的中央集

权国家提供了理论基础。

消极:“法治”过度易导致暴政,使社会矛盾激化。

墨家:墨翟

“兼相爱、交相利”

主张:

非攻

尚贤

尚同

非乐

非命

节葬

节用

特点:

①提倡刻苦简朴的精神

②具有苦干和自我牺牲的精神

③讲求实际功利(实用)的精神

宗旨、

核心思想:

四、墨家的主张

(4)尚同

(5)节葬

(6)节用

(7)非乐

(8)非命

(9)尚力

百姓与天子上下一心?

反对奢侈浪费,主张勤俭节约

反对厚葬久丧,主张薄葬短丧?

音乐浪费时间资源,提倡节约人财物力

否定儒家的天命思想,肯定人的个人努力

肯定生产劳动在社会生活中的地位

哲学思想:

(1)认识论:

认识以客观实践为来源。提出辨别知识的“三表法”

上本之古者圣王之事。

下原察百姓耳目之实。

观其中国家百姓人民之利。

(2)逻辑学:

提出了“取实予名”“察类明故”的观点,“类”“故”“辩”的逻辑学概念;

②重视类比和推理,建立了由个别到一般的归纳推理的方法论基础。

间接经验

直接经验

社会效用

作用:在科学技术领域中的成就和贡献是多方面的。

诸子百家的思想在今天大放异彩

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“依法治国”

孔子的教育思想——全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——平等博爱、热爱和平、反对战争

古为今用

学派

人物

时代

主要思想

儒家

墨家

道家

法家

孔子

春秋

孟子

荀子

战国

墨子

战国

老子

春秋

庄子

战国

韩非

战国

“仁”和“礼”;德治;“因材施教”,有教无类

“仁政”;“民贵君轻”

“制天命而用之”

“君舟民水”“仁义”

“兼爱”、“非攻”;“尚贤”;节俭

道;辩证法思想;“无为而治”小国寡民

齐物论;乐天安命、顺从自然

主张法、术、势相结合;君主集权;以法治国;奖励耕战;变法革新

课堂小结

下列对孟子与荀子的分析正确的是(

)

A.

都主张性善论

B.

都强调礼法

C.

都主张“仁”,“德”治天下

D.

都取百家之长

课堂演练:

C

2.夏、商、西周时期的学校(

)

A.都是官办????

B.都是私办????

C.官办为主私办为次?????

D.私办为主官办为次?

A

3.下列关于百家争鸣的论述正确的是(

)

①百家是指一百个思想流派

②其经济原因是井田制的瓦解

③他们彼此对立攻击互不相融

④是中国历史上第一次思想解放潮流

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

C

4.下列关于孔子叙述不正确的是(

)

A.是春秋末期齐国人

B.其弟子有“七十二贤人”

C.孔子整理过《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

D.其思想核心是“仁政”

A

5、(2018年北京卷文综历史1)

“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权力,战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸……以德行仁者王”,他的观点(

)

A.与甲骨文“王”字的本义一致

B.是“无为而治”的理论依据

C.体现出儒家强调教化的政治理念

D.奠定了宗法制度的思想基础

C

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史