人教版高二语文必修5课件:第9课 说木叶课堂 课件(共 36张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高二语文必修5课件:第9课 说木叶课堂 课件(共 36张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

说“ 木 叶 ”

课堂安排

一、导入

二、初读,思考:文章结构思路如何?

三、细读,思考

四、拓展探究:

五、结束语

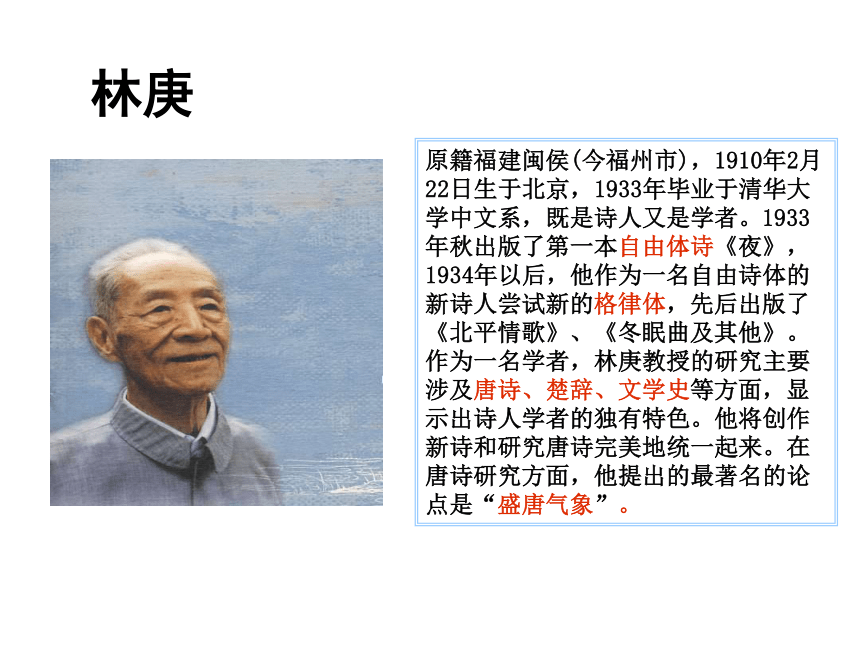

原籍福建闽侯(今福州市),1910年2月22日生于北京,1933年毕业于清华大学中文系,既是诗人又是学者。1933年秋出版了第一本自由体诗《夜》,1934年以后,他作为一名自由诗体的新诗人尝试新的格律体,先后出版了《北平情歌》、《冬眠曲及其他》。作为一名学者,林庚教授的研究主要涉及唐诗、楚辞、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。他将创作新诗和研究唐诗完美地统一起来。在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”。

林庚

无边 萧萧下,

不尽长江滚滚来。

不是无情物,

化作春泥更护花。

一、导入:背诵杜甫的《登高》

诗中作者为何不用“落叶”与“落花”,而用“落木”与“落红”呢?

落木

落红

诗词填空:

再填词

袅袅兮秋风,洞庭波兮 下。

洞庭始波, 微脱。

下,江波连,秋月照浦云歇山。

秋风吹 ,还似洞庭波。

木叶

木叶

木叶

木叶

频繁的使用一个词语,说明了诗歌创作中的什么现象呢?

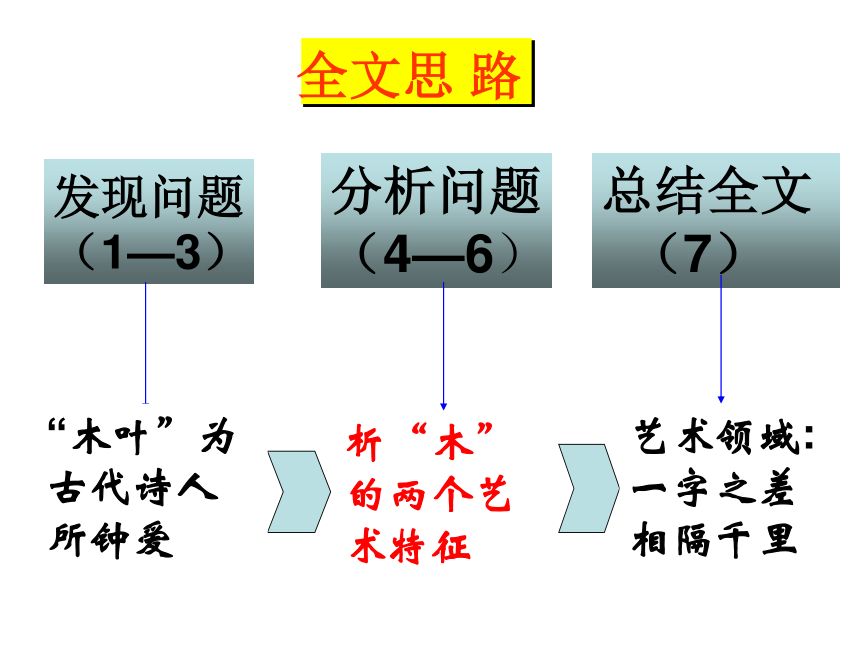

二、初读,思考:文章结构思路如何?

发现问题(1—3)

分析问题

(4—6)

析“木”的两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术领域:

一字之差

相隔千里

全文思 路

“木叶”为古代诗人所钟爱

三、细读,思考

1、阅读1-3段,思考:

先分析每段讲了什么,

再讨论作者谈了一个怎样

的文学现象?

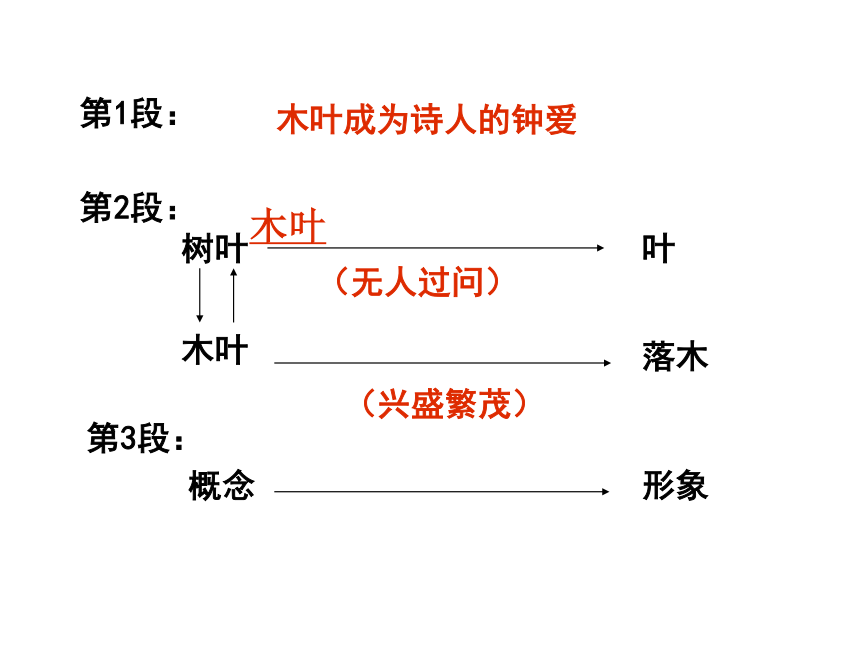

第1段:

第2段:

叶

落木

(无人过问)

(兴盛繁茂)

第3段:

概念

木叶成为诗人的钟爱

形象

树叶

木叶

木叶

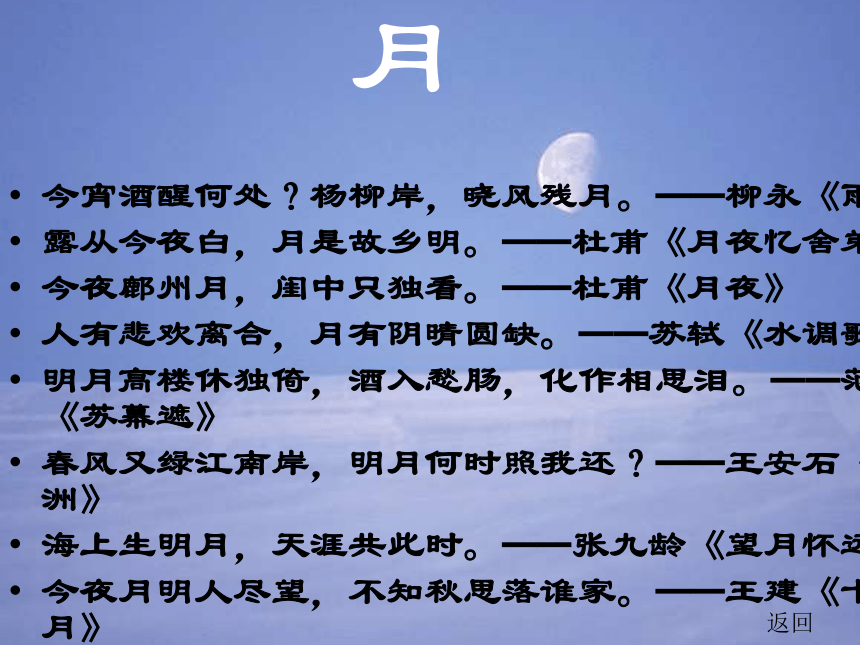

月

今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。——柳永《雨霖铃》

露从今夜白,月是故乡明。——杜甫《月夜忆舍弟》

今夜鄜州月,闺中只独看。——杜甫《月夜》

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。——苏轼《水调歌头》

明月高楼休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。——范仲淹《苏幕遮》

春风又绿江南岸,明月何时照我还?——王安石《泊船瓜洲》

海上生明月,天涯共此时。——张九龄《望月怀远》

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。——王建《十五夜望月》

返回

愁

酒 雁 梧桐 雨(意象)

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。——李煜

试问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,怎一个愁字了得?

生活语言(概念解释) :忧伤的心情

诗歌语言(形象解释) :

例 “愁”

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

——(亡国之愁)

试问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

----(失意闲愁)

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,怎一个愁字了得?

-----(孤独之愁)

字典(概念解释) :忧伤的心情

诗歌(形象解释) :

仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

1、“木叶”是历代诗人笔下钟爱的对象。

2、“木叶”一用再用,且有所发展(落木)

产生过许多精彩的诗句;

3、“树叶”“落叶”却无人过问。

1—3段作者谈论了哪些文学现象?

2、筛选信息:

阅读4、5、6段,文中阐释了“木”在形象上有哪些特征?

概念

艺术形象

秋月照层岭,寒风扫高__。

木

对比“高树多悲风,海水扬其波”

叶多,感情饱满。

它“木”比“树”更显得单纯,仿

佛本身就含有一个落叶的因素。

“木”的第一个艺术特征:

阅读地5段,抓住关键词句,筛选信息

比较“木”和“树”各有什么特征?

树

木

密密层层

浓阴

水分很充足

浓绿

木头木料

、木板

树干

落叶

秋天

微黄

干燥

树叶

庭中有奇树,绿叶发华滋。

——无名氏

皎皎云间月,灼灼叶中华。

——陶渊明《拟古》

叶密鸟飞得,风轻花落迟。

—— 萧纲《折杨柳》

浓密繁华

枝繁叶茂,浓阴匝地

精读课文第6段:

看“木”在形象上的第二

个特征。“木叶”暗示的究竟

是怎样的“落叶”?

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

——屈原《九歌》

疏朗绵密

微黄与干燥

整个秋天的疏朗的气息

无边落木萧萧下

不尽长江滚滚来

萧条空阔

微黄与干燥

整个秋天的疏朗的气息

艺术特征二

“木”不但让我们容易想起树干,

而且还会带来“木”所暗示的颜

色,它可能是透着黄色,而且在

触觉上它可能是干燥的而不是湿

润的。

“木”的第二个艺术特征:

对照第6段,填写下表,归纳比较“(落)木(叶)”与“树(叶)”的不同意蕴。

意象

场合

外形

颜色

质感

意味

联想

(落) 木

(叶)

树

(叶)

春

夏

之

交

秋

风

叶

落

脱

尽

叶

子

绿

(叶)

褐

绿

(干)

干

燥

空

阔

疏

朗

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

密密层层

浓阴满地

枯

黄

枝

叶

繁

茂

饱

含

水

分

饱

满

绵

密

木 叶

树 叶

疏 朗空 阔

绵 密 饱 满

相去无几

一字千里

诗歌语言的暗 示 性

第7段,全 文 总 结

反传统,反“套板”,从传统

中中翻出新意来。

四、拓展探究:

反传统,反“套板”,从传统中中翻出新意来。

练习:梅

比较“梅”不同的生长环境,分析三种“梅”的不同形象,赋予了诗人怎样的情感

王安石《梅花》

墙角数枝梅,

凌寒独自开。

遥知不是雪,

为有暗香来。

陆游《卜算子》

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更著风和雨。

无意苦争春,

一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,

只有香如故。

毛泽东《卜算子》

风雨送春归,

飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,

犹有花枝俏。

俏也不争春,

只把春来报,

待到山花烂漫时,

她在丛中笑。

王安石《梅花》,表现了梅花“凌寒独自开”的高贵品格。我国古代把松、竹、梅誉为“岁寒三友”,是高贵圣洁的象征,这首《梅花》的意象表现的就是我国这种传统文化精神。

陆游《卜算子·咏梅》表达的是“寂寞开无主”的无奈、“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。

毛泽东的词与陆游的词题、调相同,意境却截然不同,毛词巧妙地把陆游词中对梅花不幸遭遇的倾诉和孤芳自赏的表露化为对她达观坚定的描述和高贵纯洁的赞颂,毛词中有一种超越时空的壮美和豪放乐观,振奋人心。

最后用一首小诗来结束今天的这堂课

风雅颂是诗,古乐府是诗;

三闾大夫的狂放是诗,诗仙太白的神游是诗;

大江东去是诗,把酒临风也是诗;

诗,可以静静的坐下倾听;也可以在微雨街头温柔吟唱……

爱诗,其实是在爱着,我们的生活。

希望同学们在今天品味诗句的审美体验

之后,能更加热爱我们的传统文化,读诗,学诗,

爱诗,成为有激情,有修养的人。

课堂安排

一、导入

二、初读,思考:文章结构思路如何?

三、细读,思考

四、拓展探究:

五、结束语

原籍福建闽侯(今福州市),1910年2月22日生于北京,1933年毕业于清华大学中文系,既是诗人又是学者。1933年秋出版了第一本自由体诗《夜》,1934年以后,他作为一名自由诗体的新诗人尝试新的格律体,先后出版了《北平情歌》、《冬眠曲及其他》。作为一名学者,林庚教授的研究主要涉及唐诗、楚辞、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。他将创作新诗和研究唐诗完美地统一起来。在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”。

林庚

无边 萧萧下,

不尽长江滚滚来。

不是无情物,

化作春泥更护花。

一、导入:背诵杜甫的《登高》

诗中作者为何不用“落叶”与“落花”,而用“落木”与“落红”呢?

落木

落红

诗词填空:

再填词

袅袅兮秋风,洞庭波兮 下。

洞庭始波, 微脱。

下,江波连,秋月照浦云歇山。

秋风吹 ,还似洞庭波。

木叶

木叶

木叶

木叶

频繁的使用一个词语,说明了诗歌创作中的什么现象呢?

二、初读,思考:文章结构思路如何?

发现问题(1—3)

分析问题

(4—6)

析“木”的两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术领域:

一字之差

相隔千里

全文思 路

“木叶”为古代诗人所钟爱

三、细读,思考

1、阅读1-3段,思考:

先分析每段讲了什么,

再讨论作者谈了一个怎样

的文学现象?

第1段:

第2段:

叶

落木

(无人过问)

(兴盛繁茂)

第3段:

概念

木叶成为诗人的钟爱

形象

树叶

木叶

木叶

月

今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。——柳永《雨霖铃》

露从今夜白,月是故乡明。——杜甫《月夜忆舍弟》

今夜鄜州月,闺中只独看。——杜甫《月夜》

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。——苏轼《水调歌头》

明月高楼休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。——范仲淹《苏幕遮》

春风又绿江南岸,明月何时照我还?——王安石《泊船瓜洲》

海上生明月,天涯共此时。——张九龄《望月怀远》

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。——王建《十五夜望月》

返回

愁

酒 雁 梧桐 雨(意象)

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。——李煜

试问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,怎一个愁字了得?

生活语言(概念解释) :忧伤的心情

诗歌语言(形象解释) :

例 “愁”

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

——(亡国之愁)

试问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

----(失意闲愁)

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,怎一个愁字了得?

-----(孤独之愁)

字典(概念解释) :忧伤的心情

诗歌(形象解释) :

仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

1、“木叶”是历代诗人笔下钟爱的对象。

2、“木叶”一用再用,且有所发展(落木)

产生过许多精彩的诗句;

3、“树叶”“落叶”却无人过问。

1—3段作者谈论了哪些文学现象?

2、筛选信息:

阅读4、5、6段,文中阐释了“木”在形象上有哪些特征?

概念

艺术形象

秋月照层岭,寒风扫高__。

木

对比“高树多悲风,海水扬其波”

叶多,感情饱满。

它“木”比“树”更显得单纯,仿

佛本身就含有一个落叶的因素。

“木”的第一个艺术特征:

阅读地5段,抓住关键词句,筛选信息

比较“木”和“树”各有什么特征?

树

木

密密层层

浓阴

水分很充足

浓绿

木头木料

、木板

树干

落叶

秋天

微黄

干燥

树叶

庭中有奇树,绿叶发华滋。

——无名氏

皎皎云间月,灼灼叶中华。

——陶渊明《拟古》

叶密鸟飞得,风轻花落迟。

—— 萧纲《折杨柳》

浓密繁华

枝繁叶茂,浓阴匝地

精读课文第6段:

看“木”在形象上的第二

个特征。“木叶”暗示的究竟

是怎样的“落叶”?

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

——屈原《九歌》

疏朗绵密

微黄与干燥

整个秋天的疏朗的气息

无边落木萧萧下

不尽长江滚滚来

萧条空阔

微黄与干燥

整个秋天的疏朗的气息

艺术特征二

“木”不但让我们容易想起树干,

而且还会带来“木”所暗示的颜

色,它可能是透着黄色,而且在

触觉上它可能是干燥的而不是湿

润的。

“木”的第二个艺术特征:

对照第6段,填写下表,归纳比较“(落)木(叶)”与“树(叶)”的不同意蕴。

意象

场合

外形

颜色

质感

意味

联想

(落) 木

(叶)

树

(叶)

春

夏

之

交

秋

风

叶

落

脱

尽

叶

子

绿

(叶)

褐

绿

(干)

干

燥

空

阔

疏

朗

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

密密层层

浓阴满地

枯

黄

枝

叶

繁

茂

饱

含

水

分

饱

满

绵

密

木 叶

树 叶

疏 朗空 阔

绵 密 饱 满

相去无几

一字千里

诗歌语言的暗 示 性

第7段,全 文 总 结

反传统,反“套板”,从传统

中中翻出新意来。

四、拓展探究:

反传统,反“套板”,从传统中中翻出新意来。

练习:梅

比较“梅”不同的生长环境,分析三种“梅”的不同形象,赋予了诗人怎样的情感

王安石《梅花》

墙角数枝梅,

凌寒独自开。

遥知不是雪,

为有暗香来。

陆游《卜算子》

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更著风和雨。

无意苦争春,

一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,

只有香如故。

毛泽东《卜算子》

风雨送春归,

飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,

犹有花枝俏。

俏也不争春,

只把春来报,

待到山花烂漫时,

她在丛中笑。

王安石《梅花》,表现了梅花“凌寒独自开”的高贵品格。我国古代把松、竹、梅誉为“岁寒三友”,是高贵圣洁的象征,这首《梅花》的意象表现的就是我国这种传统文化精神。

陆游《卜算子·咏梅》表达的是“寂寞开无主”的无奈、“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。

毛泽东的词与陆游的词题、调相同,意境却截然不同,毛词巧妙地把陆游词中对梅花不幸遭遇的倾诉和孤芳自赏的表露化为对她达观坚定的描述和高贵纯洁的赞颂,毛词中有一种超越时空的壮美和豪放乐观,振奋人心。

最后用一首小诗来结束今天的这堂课

风雅颂是诗,古乐府是诗;

三闾大夫的狂放是诗,诗仙太白的神游是诗;

大江东去是诗,把酒临风也是诗;

诗,可以静静的坐下倾听;也可以在微雨街头温柔吟唱……

爱诗,其实是在爱着,我们的生活。

希望同学们在今天品味诗句的审美体验

之后,能更加热爱我们的传统文化,读诗,学诗,

爱诗,成为有激情,有修养的人。