11短文二篇课件 (2课时,34张ppt)

文档属性

| 名称 | 11短文二篇课件 (2课时,34张ppt) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中物理

第一单元 第11课

第一课时

1

学习目标

1、积累重点文言词语,疏通文意,把握作者的思想感情,朗读并背诵课文。

2、学习动静结合、妙用比喻、情景交融等描写景物的方法,体会两文的优美意境。

3、感悟作者追求美的境界,培养热爱自然、热爱生活的思想感情。

陶弘景,字通明,自号华阳隐居,丹阳秣陵人,南朝齐梁时思想家、医学家,炼丹家、文学家。他曾经担任诸王的侍读,因看透了混浊的人世,后隐居茅山。梁武帝礼聘不至,却每每就谘朝廷大事,时人称为“山中宰相”。作品有《陶隐居集》《本草经集注》等。

南北朝时,因政局动荡,社会矛盾尖锐,不少文人遁迹山林,从自然美景中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山画水,表明自己所好,并作为对友人的安慰,《答谢中书书》一文正是如此。

2

课堂活动

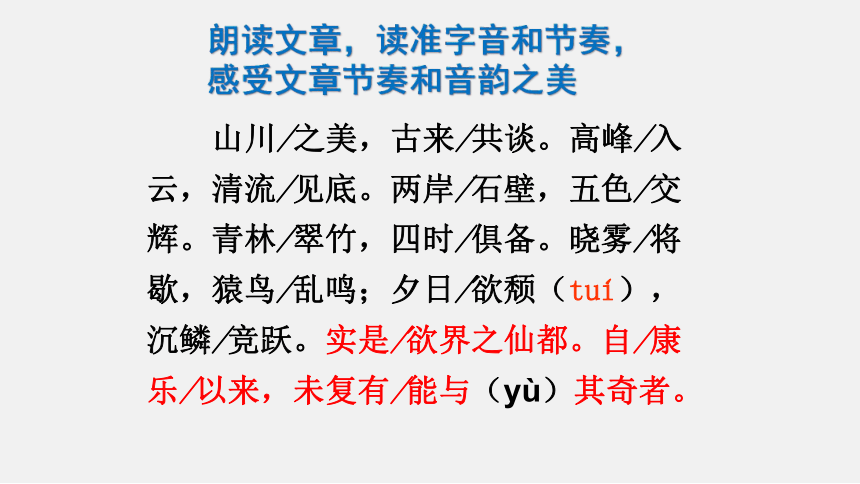

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓(tuí),沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与(yù)其奇者。

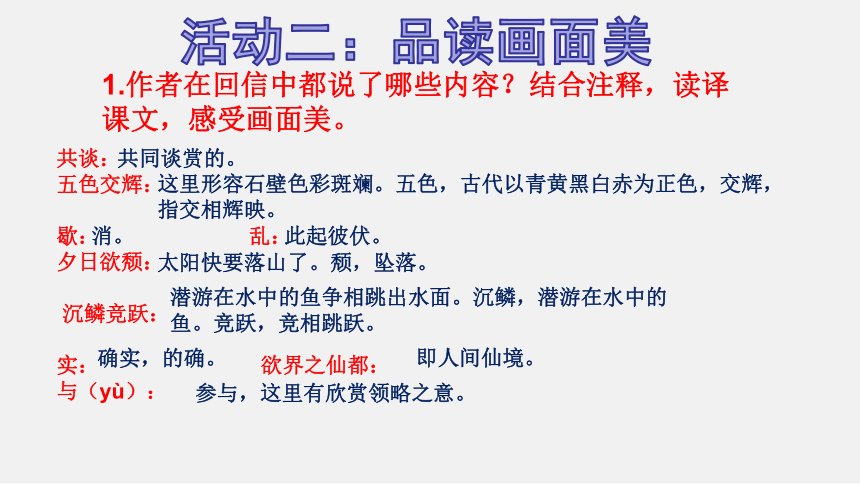

1.作者在回信中都说了哪些内容?结合注释,读译课文,感受画面美。

共谈:

五色交辉:

歇: 乱:

夕日欲颓:

沉鳞竞跃:

实: 欲界之仙都:

与(yù):

共同谈赏的。

这里形容石壁色彩斑斓。五色,古代以青黄黑白赤为正色,交辉,指交相辉映。

消。

此起彼伏。

太阳快要落山了。颓,坠落。

潜游在水中的鱼争相跳出水面。沉鳞,潜游在水中的鱼。竞跃,竞相跳跃。

确实,的确。

即人间仙境。

参与,这里有欣赏领略之意。

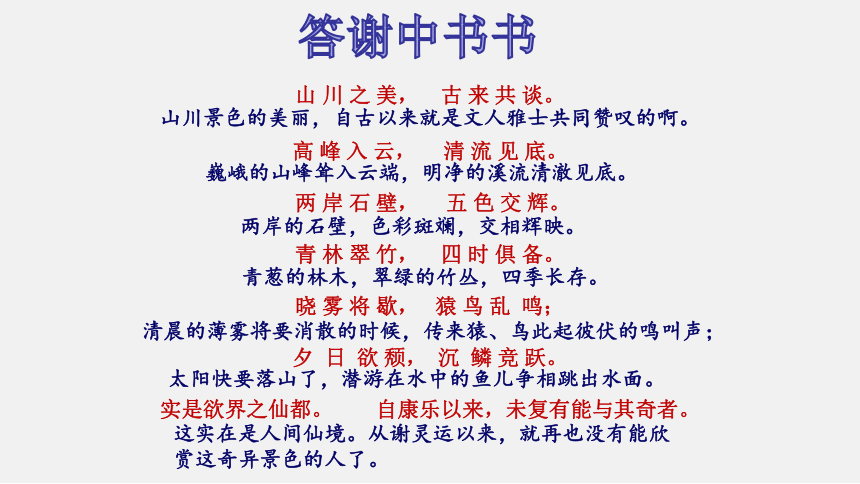

山 川 之 美, 古 来 共 谈。

高 峰 入 云, 清 流 见 底。

两 岸 石 壁, 五 色 交 辉。

青 林 翠 竹, 四 时 俱 备。

晓 雾 将 歇, 猿 鸟 乱 鸣;

夕 日 欲 颓, 沉 鳞 竞 跃。

实是欲界之仙都。 自康乐以来,未复有能与其奇者。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸的石壁,色彩斑斓,交相辉映。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。

清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;

太阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

这实在是人间仙境。从谢灵运以来,就再也没有能欣赏这奇异景色的人了。

2.结合具体语句,说一说你读到了怎样的美景,文中是如何描写的。

提示:描写了何景、描写的角度、使用的方法

山 川 之 美, 古 来 共 谈。

高 峰 入 云, 清 流 见 底。

两 岸 石 壁, 五 色 交 辉。

青 林 翠 竹, 四 时 俱 备。

晓 雾 将 歇, 猿 鸟 乱 鸣;

夕 日 欲 颓, 沉 鳞 竞 跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

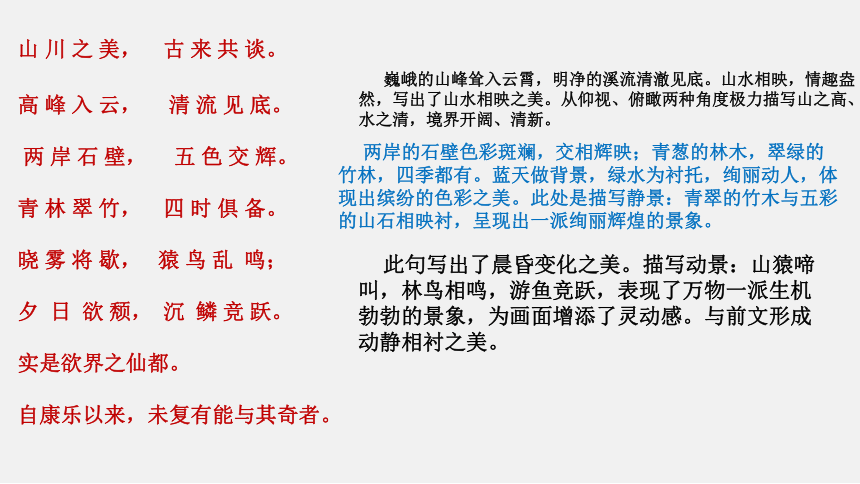

巍峨的山峰耸入云霄,明净的溪流清澈见底。山水相映,情趣盎然,写出了山水相映之美。从仰视、俯瞰两种角度极力描写山之高、水之清,境界开阔、清新。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映;青葱的林木,翠绿的竹林,四季都有。蓝天做背景,绿水为衬托,绚丽动人,体现出缤纷的色彩之美。此处是描写静景:青翠的竹木与五彩的山石相映衬,呈现出一派绚丽辉煌的景象。

此句写出了晨昏变化之美。描写动景:山猿啼叫,林鸟相鸣,游鱼竞跃,表现了万物一派生机勃勃的景象,为画面增添了灵动感。与前文形成动静相衬之美。

1.第一句在全文中有何作用?

总令全文,点明中心,奠定了全文的写景抒情基调。

2.作者提到谢灵运有何用意?

引出诗人谢灵运,带有自豪之感,期望与谢公比肩之意溢于言表,同时与开头响应。

3.文章最后两句话在文中有什么作用?

这两句话是作者对美好的景物发出的感慨和展开的议论。先以“实是欲界之仙都”总结前文,再以“自康乐以来,未复有能与其奇者”,突出山水之奇绝。这样首尾响应,使写景、抒情、议论融为一体,使主体部分更加突出、鲜明。

3

课堂小结

横看成岭侧成峰,( )。

不识庐山真面目,( )。

欲把西湖比西子,( )。

明月几时有?( )。

人有悲欢离合,( )。

但愿人长久,( )。

大江东去,浪淘尽,( )。

十年生死两茫茫,( )。

枝上柳绵吹又少,( )?

殷勤昨夜三更雨,( )。

远近高低各不同

只缘身在此山中

淡妆浓抹总相宜

把酒问青天

月有阴晴圆缺

千里共婵娟

千古风流人物

不思量,自难忘

天涯何处无芳草

又得浮生一日凉

1、积累重点文言词语,疏通文意,把握作者的思想感情,朗读并背诵课文。

2、学习动静结合、妙用比喻、情景交融等描写景物的方法,体会两文的优美意境。

3、感悟作者豁达的情怀。

苏轼:字子瞻,号东坡居士,北宋著名文学家、书法家、画家。“唐宋八大家”之一。元丰三年因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠” 。 苏轼是北宋中期的文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就。其文纵横恣肆;其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛” ;其散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为苏轼亦善书,为“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。有《东坡七集》、《东坡易传》、《东坡乐府》、《潇湘竹石图卷》、《古木怪石图卷》等传世。

元丰二年,苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,投入监狱,几个月后,被贬为黄州团练副使,本州安置,不得签书公文。本文就是作者在被贬黄州的困苦境遇中写的。

文题解读

“记”,即游记。

“承天寺”,在今湖北黄冈南,点明游的地点。

“夜”,点明时间。文题点明了写作的主要内容。

活动一:读出韵味。

元丰六年/ 十月十二日/ 夜,解衣/ 欲睡,月色/ 入户,欣然/ 起行。念/ 无与为乐者, 遂至/ 承天寺/ 寻/张怀民。怀民/ 亦未寝,相与/ 步于中庭。庭下/ 如/ 积水空明, 水中/藻荇交横,盖/ 竹柏影也。何夜/ 无月? 何处/ 无竹柏? 但/ 少闲人/ 如吾两人者耳。

1. 这是一篇游记,请结合注释,理解内容,勾画文中要素,据此叙述这次行程。

2. 如果给这篇文章分层,分两层你会怎样分?分三层呢?说说你的理由。

时间

原因

对象

地点

内容

心情

月色入户,想邀人取乐

贬官之人张怀民

黄州承天寺

庭院赏月

(?)

十月十二日夜

疏通文意:

于是就到承天寺去寻找张怀民。怀民也没有睡觉,我们就一起走到院里。

元丰六年十月十二日夜,我脱衣准备睡觉。我看见月色照进门里,

照进

欣然起行。 念 无 与 乐 者,

高兴地起来走到门外。我想到没有可以交谈取乐的人。

高兴、愉快的样子

想到

于是

到

睡,睡觉

共同,一起

院子里

想要

脱衣

原来是竹子和松柏的影子。

庭下如积水 空明, 水中藻荇交横,

月色洒满庭院,如积水充满院落,清澈透明,水中水草交叉错杂,

盖竹柏影也。

何夜无月,何处无竹柏,

但少闲人如吾两人者耳。

形容水清澈透明

交叉错杂

表示推测

只是

清闲的人

罢了

只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

哪里没有月光?哪里没有竹子和松柏,

结合具体语句,谈一谈你读到了怎样的美?

提示:可以赏析一个字,一个词,一个句子;可以从描写手法上谈,也可以从结构上谈,也可以从情感上谈。

1.第一个环节我们留下了疑问,作者的心情是怎样的呢?请再读课文,想一想,文中最能体现作者心境的一个字是哪个?为什么?

“闲”。“闲”字含蓄地体现了作者复杂的心境,既有赏月的闲情雅致,又有郁郁不得志的惆怅情怀。

2.文中哪些语句与“闲”字有关?

“解衣欲睡,月色入户”(说明门庭冷落)

“念无与为乐者”(表明之音难求)

“但少闲人如吾两人者耳”(点明其闲)

3.除此之外你有没有感受到另一种情绪?从哪些地方看出来的?

时间

十月十二日夜

原因

对象

地点

内容

心情

月色入户,想邀人取乐

贬官之人张怀民

黄州承天寺

庭院赏月

“无与为乐”的孤独

“闲人”两个被贬的失意官员

佛门之地,孤独之感

月美,清冷

3

结束语

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

第一单元 第11课

第一课时

1

学习目标

1、积累重点文言词语,疏通文意,把握作者的思想感情,朗读并背诵课文。

2、学习动静结合、妙用比喻、情景交融等描写景物的方法,体会两文的优美意境。

3、感悟作者追求美的境界,培养热爱自然、热爱生活的思想感情。

陶弘景,字通明,自号华阳隐居,丹阳秣陵人,南朝齐梁时思想家、医学家,炼丹家、文学家。他曾经担任诸王的侍读,因看透了混浊的人世,后隐居茅山。梁武帝礼聘不至,却每每就谘朝廷大事,时人称为“山中宰相”。作品有《陶隐居集》《本草经集注》等。

南北朝时,因政局动荡,社会矛盾尖锐,不少文人遁迹山林,从自然美景中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山画水,表明自己所好,并作为对友人的安慰,《答谢中书书》一文正是如此。

2

课堂活动

山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交辉。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓(tuí),沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与(yù)其奇者。

1.作者在回信中都说了哪些内容?结合注释,读译课文,感受画面美。

共谈:

五色交辉:

歇: 乱:

夕日欲颓:

沉鳞竞跃:

实: 欲界之仙都:

与(yù):

共同谈赏的。

这里形容石壁色彩斑斓。五色,古代以青黄黑白赤为正色,交辉,指交相辉映。

消。

此起彼伏。

太阳快要落山了。颓,坠落。

潜游在水中的鱼争相跳出水面。沉鳞,潜游在水中的鱼。竞跃,竞相跳跃。

确实,的确。

即人间仙境。

参与,这里有欣赏领略之意。

山 川 之 美, 古 来 共 谈。

高 峰 入 云, 清 流 见 底。

两 岸 石 壁, 五 色 交 辉。

青 林 翠 竹, 四 时 俱 备。

晓 雾 将 歇, 猿 鸟 乱 鸣;

夕 日 欲 颓, 沉 鳞 竞 跃。

实是欲界之仙都。 自康乐以来,未复有能与其奇者。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸的石壁,色彩斑斓,交相辉映。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。

清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;

太阳快要落山了,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

这实在是人间仙境。从谢灵运以来,就再也没有能欣赏这奇异景色的人了。

2.结合具体语句,说一说你读到了怎样的美景,文中是如何描写的。

提示:描写了何景、描写的角度、使用的方法

山 川 之 美, 古 来 共 谈。

高 峰 入 云, 清 流 见 底。

两 岸 石 壁, 五 色 交 辉。

青 林 翠 竹, 四 时 俱 备。

晓 雾 将 歇, 猿 鸟 乱 鸣;

夕 日 欲 颓, 沉 鳞 竞 跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

巍峨的山峰耸入云霄,明净的溪流清澈见底。山水相映,情趣盎然,写出了山水相映之美。从仰视、俯瞰两种角度极力描写山之高、水之清,境界开阔、清新。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映;青葱的林木,翠绿的竹林,四季都有。蓝天做背景,绿水为衬托,绚丽动人,体现出缤纷的色彩之美。此处是描写静景:青翠的竹木与五彩的山石相映衬,呈现出一派绚丽辉煌的景象。

此句写出了晨昏变化之美。描写动景:山猿啼叫,林鸟相鸣,游鱼竞跃,表现了万物一派生机勃勃的景象,为画面增添了灵动感。与前文形成动静相衬之美。

1.第一句在全文中有何作用?

总令全文,点明中心,奠定了全文的写景抒情基调。

2.作者提到谢灵运有何用意?

引出诗人谢灵运,带有自豪之感,期望与谢公比肩之意溢于言表,同时与开头响应。

3.文章最后两句话在文中有什么作用?

这两句话是作者对美好的景物发出的感慨和展开的议论。先以“实是欲界之仙都”总结前文,再以“自康乐以来,未复有能与其奇者”,突出山水之奇绝。这样首尾响应,使写景、抒情、议论融为一体,使主体部分更加突出、鲜明。

3

课堂小结

横看成岭侧成峰,( )。

不识庐山真面目,( )。

欲把西湖比西子,( )。

明月几时有?( )。

人有悲欢离合,( )。

但愿人长久,( )。

大江东去,浪淘尽,( )。

十年生死两茫茫,( )。

枝上柳绵吹又少,( )?

殷勤昨夜三更雨,( )。

远近高低各不同

只缘身在此山中

淡妆浓抹总相宜

把酒问青天

月有阴晴圆缺

千里共婵娟

千古风流人物

不思量,自难忘

天涯何处无芳草

又得浮生一日凉

1、积累重点文言词语,疏通文意,把握作者的思想感情,朗读并背诵课文。

2、学习动静结合、妙用比喻、情景交融等描写景物的方法,体会两文的优美意境。

3、感悟作者豁达的情怀。

苏轼:字子瞻,号东坡居士,北宋著名文学家、书法家、画家。“唐宋八大家”之一。元丰三年因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠” 。 苏轼是北宋中期的文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就。其文纵横恣肆;其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛” ;其散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为苏轼亦善书,为“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。有《东坡七集》、《东坡易传》、《东坡乐府》、《潇湘竹石图卷》、《古木怪石图卷》等传世。

元丰二年,苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,投入监狱,几个月后,被贬为黄州团练副使,本州安置,不得签书公文。本文就是作者在被贬黄州的困苦境遇中写的。

文题解读

“记”,即游记。

“承天寺”,在今湖北黄冈南,点明游的地点。

“夜”,点明时间。文题点明了写作的主要内容。

活动一:读出韵味。

元丰六年/ 十月十二日/ 夜,解衣/ 欲睡,月色/ 入户,欣然/ 起行。念/ 无与为乐者, 遂至/ 承天寺/ 寻/张怀民。怀民/ 亦未寝,相与/ 步于中庭。庭下/ 如/ 积水空明, 水中/藻荇交横,盖/ 竹柏影也。何夜/ 无月? 何处/ 无竹柏? 但/ 少闲人/ 如吾两人者耳。

1. 这是一篇游记,请结合注释,理解内容,勾画文中要素,据此叙述这次行程。

2. 如果给这篇文章分层,分两层你会怎样分?分三层呢?说说你的理由。

时间

原因

对象

地点

内容

心情

月色入户,想邀人取乐

贬官之人张怀民

黄州承天寺

庭院赏月

(?)

十月十二日夜

疏通文意:

于是就到承天寺去寻找张怀民。怀民也没有睡觉,我们就一起走到院里。

元丰六年十月十二日夜,我脱衣准备睡觉。我看见月色照进门里,

照进

欣然起行。 念 无 与 乐 者,

高兴地起来走到门外。我想到没有可以交谈取乐的人。

高兴、愉快的样子

想到

于是

到

睡,睡觉

共同,一起

院子里

想要

脱衣

原来是竹子和松柏的影子。

庭下如积水 空明, 水中藻荇交横,

月色洒满庭院,如积水充满院落,清澈透明,水中水草交叉错杂,

盖竹柏影也。

何夜无月,何处无竹柏,

但少闲人如吾两人者耳。

形容水清澈透明

交叉错杂

表示推测

只是

清闲的人

罢了

只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

哪里没有月光?哪里没有竹子和松柏,

结合具体语句,谈一谈你读到了怎样的美?

提示:可以赏析一个字,一个词,一个句子;可以从描写手法上谈,也可以从结构上谈,也可以从情感上谈。

1.第一个环节我们留下了疑问,作者的心情是怎样的呢?请再读课文,想一想,文中最能体现作者心境的一个字是哪个?为什么?

“闲”。“闲”字含蓄地体现了作者复杂的心境,既有赏月的闲情雅致,又有郁郁不得志的惆怅情怀。

2.文中哪些语句与“闲”字有关?

“解衣欲睡,月色入户”(说明门庭冷落)

“念无与为乐者”(表明之音难求)

“但少闲人如吾两人者耳”(点明其闲)

3.除此之外你有没有感受到另一种情绪?从哪些地方看出来的?

时间

十月十二日夜

原因

对象

地点

内容

心情

月色入户,想邀人取乐

贬官之人张怀民

黄州承天寺

庭院赏月

“无与为乐”的孤独

“闲人”两个被贬的失意官员

佛门之地,孤独之感

月美,清冷

3

结束语

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读