13《唐诗五首》同步练习(含答案)

图片预览

文档简介

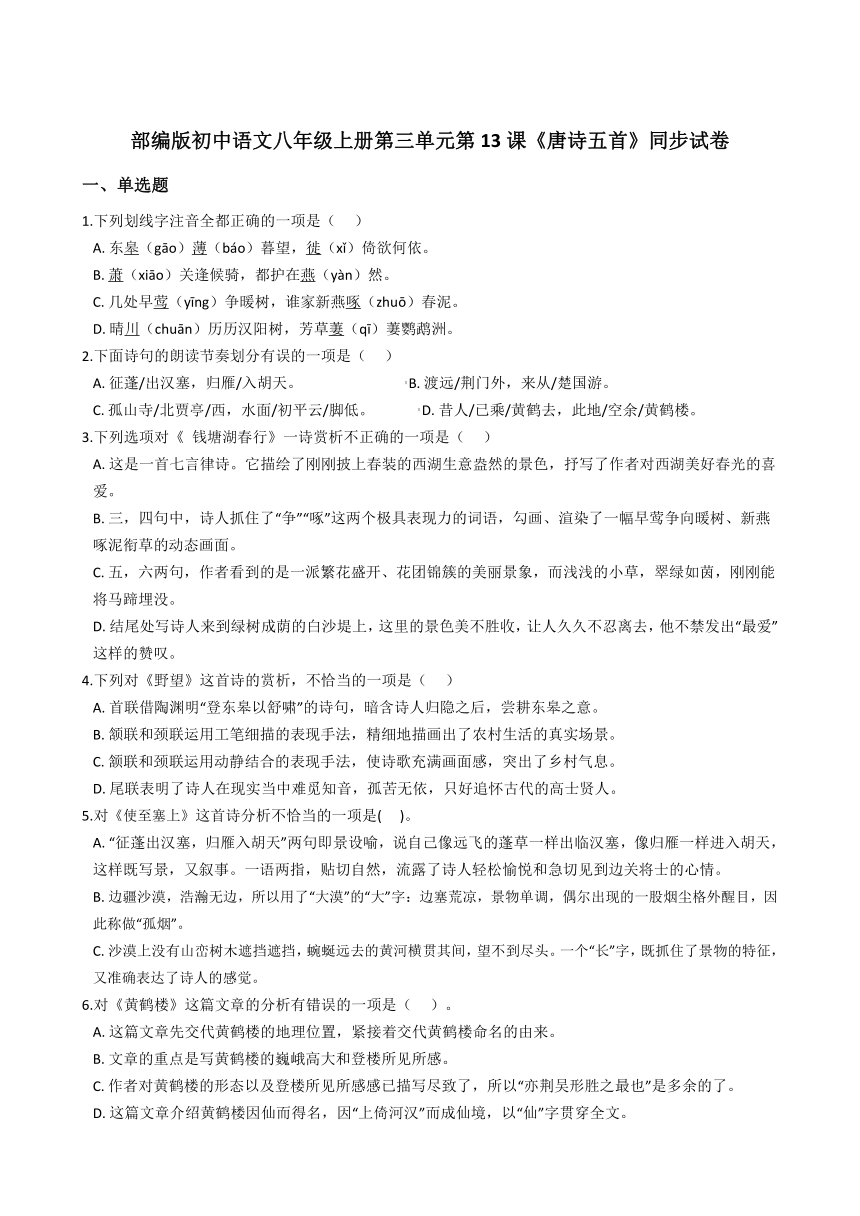

部编版初中语文八年级上册第三单元第13课《唐诗五首》同步试卷

一、单选题

1.下列划线字注音全都正确的一项是(???

)

A.?东皋(gāo)薄(báo)暮望,徙(xǐ)倚欲何依。

B.?萧(xiāo)关逢候骑,都护在燕(yàn)然。

C.?几处早莺(yīng)争暖树,谁家新燕啄(zhuō)春泥。

D.?晴川(chuān)历历汉阳树,芳草萋(qī)萋鹦鹉洲。

2.下面诗句的朗读节奏划分有误的一项是(???

)

A.?征蓬/出汉塞,归雁/入胡天。?????????????????????????????B.?渡远/荆门外,来从/楚国游。

C.?孤山寺/北贾亭/西,水面/初平云/脚低。????????????D.?昔人/已乘/黄鹤去,此地/空余/黄鹤楼。

3.下列选项对《

钱塘湖春行》一诗赏析不正确的一项是(?

??)

A.?这是一首七言律诗。它描绘了刚刚披上春装的西湖生意盎然的景色,抒写了作者对西湖美好春光的喜爱。

B.?三,四句中,诗人抓住了“争”“啄”这两个极具表现力的词语,勾画、渲染了一幅早莺争向暖树、新燕啄泥衔草的动态画面。

C.?五,六两句,作者看到的是一派繁花盛开、花团锦簇的美丽景象,而浅浅的小草,翠绿如茵,刚刚能将马蹄埋没。

D.?结尾处写诗人来到绿树成荫的白沙堤上,这里的景色美不胜收,让人久久不忍离去,他不禁发出“最爱”这样的赞叹。

4.下列对《野望》这首诗的赏析,不恰当的一项是(??

?)

A.?首联借陶渊明“登东皋以舒啸”的诗句,暗含诗人归隐之后,尝耕东皋之意。

B.?颔联和颈联运用工笔细描的表现手法,精细地描画出了农村生活的真实场景。

C.?颔联和颈联运用动静结合的表现手法,使诗歌充满画面感,突出了乡村气息。

D.?尾联表明了诗人在现实当中难觅知音,孤苦无依,只好追怀古代的高士贤人。

5.对《使至塞上》这首诗分析不恰当的一项是(???

)。

A.?“征蓬出汉塞,归雁入胡天”两句即景设喻,说自己像远飞的蓬草一样出临汉塞,像归雁一样进入胡天,这样既写景,又叙事。一语两指,贴切自然,流露了诗人轻松愉悦和急切见到边关将士的心情。

B.?边疆沙漠,浩瀚无边,所以用了“大漠”的“大”字:边塞荒凉,景物单调,偶尔出现的一股烟尘格外醒目,因此称做“孤烟”。?

C.?沙漠上没有山峦树木遮挡遮挡,蜿蜒远去的黄河横贯其间,望不到尽头。一个“长”字,既抓住了景物的特征,又准确表达了诗人的感觉。

6.对《黄鹤楼》这篇文章的分析有错误的一项是(???

)。

A.?这篇文章先交代黄鹤楼的地理位置,紧接着交代黄鹤楼命名的由来。

B.?文章的重点是写黄鹤楼的巍峨高大和登楼所见所感。

C.?作者对黄鹤楼的形态以及登楼所见所感感已描写尽致了,所以“亦荆吴形胜之最也”是多余的了。

D.?这篇文章介绍黄鹤楼因仙而得名,因“上倚河汉”而成仙境,以“仙”字贯穿全文。

7.下面对《渡荆门送别》这首诗赏析,不恰当的一项是(??

?)。

A.?这首诗是李白乘船出蜀至荆州时所作,随着眼前景物的变换,诗人自然地描绘出画卷般的景色,乡思旅情,尽在诗中。

B.?颔联炼字精妙。“随”表现出群山与平野的位置逐渐变换、推移,写出了空间感和流动感;“入”渲染出江水汇流的磅礴气势,展示了诗人的广阔胸襟。

C.?颈联描写了一幅空阔辽远的月夜飞天图,想象大胆奇特,有灵动之感,情韵悠长,表达出诗人豪迈的心情和新鲜的感受。

D.?尾联由欣赏美景转入深沉的乡情之叹,用拟人手法含蓄地表达了诗人对故乡山水的无限眷恋之情,收束全诗,余音袅袅。

二、语言表达

8.小明默写古诗的时候,老是区别不了“燕”与“雁”,很是苦恼,请你依据课文中的诗句并结合自己平时的积累,帮他总结出一些规律。

9.结合下面所给情境,回答问题

小明国庆节随同学们到南方去探访一座名楼,他们一行人观赏佳景,吊古伤今,思绪绵绵。晴日里的原野一望千里,似乎都能看见遥远的家乡。不知不觉已是傍晚,江面上升腾起一层迷蒙的烟雾,家乡也好像被暮霭所隔,望不见了。此景惹动乡愁,小明不禁有点想家,他望着远处叹了一口气,说:“唉!现在真可谓是‘________’啊!”

请你根据所给语境,写出最恰当的一联诗,并说出你的理由。

三、诗歌鉴赏

10.阅读诗歌,回答问题

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草凄凄鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(1)解释下面的词语。

①历历:________

②乡关:________

(2)判断下列说法的正误

①诗的前两句从传说入笔,写由黄鹤楼生发的联想。

②诗的五六句写昔人乘着黄鹤见到的汉阳晴川和鹦鹉洲的景致。

③诗的七八句写出了诗人悲苦凄凉,日暮思归的哀怨愁绪。

④传说崔颢登黄鹤楼本欲赋诗,因见此诗而作罢,感慨道:“眼前有景道不得,李白题诗在上头。”

(3)诗中最能概括作者感情的是哪一个字?在对全诗整体感悟的基础上,请简要分析诗人在尾联中是如何表达这种感情的。

(4)这首诗的前四句中,“黄鹤”三见,“空”字重出,是否有重复之嫌,为什么?

(5)五,六句写登楼所见的实景,请用自己的语言将画面描述出来。

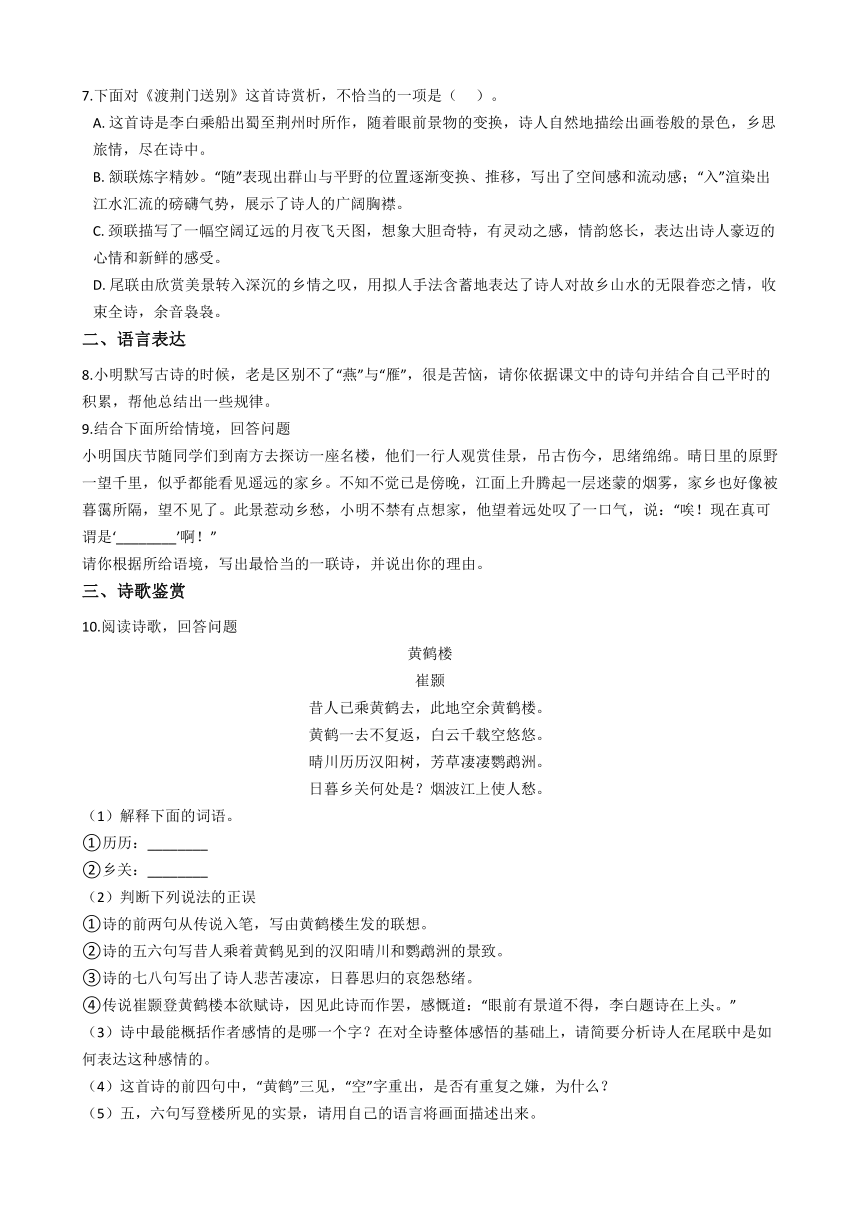

11.阅读诗歌,回答问题

渡荆门送别

李白

渡远荆门外.来从楚国游,

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

(1)请写出表达作者思想感情的句子。

(2)“山随平野尽,江入大荒流”一联,历来被人们称道。请任选一个角度进行赏析。

(3)古人用语往往一字传神。“山随平野尽”句中哪个字用得好?试作简要赏析。

(4)品味该诗尾联中“送”字的妙处。

12.阅读下面两首诗,完成小题。

钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

丰乐亭游春三首(其一)

欧阳修

绿树交加山鸟啼,晴风荡漾落花飞。

鸟歌花舞太守醉,明日酒醒春已归。

(1)这两首诗都写春天景物,但时段不同,白居易写的是________时的景物,欧阳修写的是________时的景物。

(2)欧阳修诗的三,四两句,除用拟人手法外,还用了什么修辞手法?两种手法各具有怎样的表达效果?结合诗句简要分析。

(3)白居易诗以“春”为着眼点,抒发了________的感情。诗中直抒胸臆表达这种感情的一个词语是________。

(4)白居易诗歌第二联中“几处”“谁家”用得极其精妙,换作“处处”“家家”就没有这种效果。联系全诗,说说为什么。

13.阅读诗歌,回答问题

使至寨上

王维

单车欲问边,属国过居延。___________,归雁入胡天。

____________,长河落日圆。___________,都护在燕然

(1)补充完整。

(2)这首诗作于王维被排挤出朝廷,以监察御史的身份出塞赴边途中。诗题“使至塞上”中“使”的意思是________,“征蓬出汉塞”一句中“征蓬”的意思是________。

(3)王国维说:“一切景语皆情语”。第三联“大漠孤烟直,长河落日圆”中写了哪些景物?营造了怎样的意境?表现了诗人怎样的情感?

(4)下列对诗歌的理解和分析不正确的一项是(

???)

A.全诗叙写了出使的路线、沿途看到的风光以及听到候骑报告的最新战况,内容与题目紧紧相扣。

B.第二联描写塞上秋景:随风而去的枯蓬飘出塞外,南飞的大雁掠过北方少数民族居住的上空,画面静谧而温馨。

C.第三联描绘了烽火台上笔直的狼烟,蜿蜒曲折的黄河映衬着浑圆的落日,景色雄奇壮观,气势恢宏。

D.第四联写途中遇到侦察骑兵,得知都护爱前线打破敌军的军情,显示出朝廷使臣对边疆战事的关心。

(5)下列对诗歌赏析不正确的一项是(???

)

A.本诗重点笔墨在于写景,以大漠、秋景为背景,用征蓬、归雁、孤烟、长河、日圆等景物,组成一幅塞外风光图。

B.第二联用“出”“入”描绘动态景物,第三联用“直”“圆”描绘静态景物,动静结合,使画面富于变化,意境深远。

C.黄河横贯大漠,望不到尽头一个“长”字,既抓住了景物的特征,又表达了诗人独特的审美感受。

D.“大漠孤烟直,长河落日圆”两句雄浑开阔,诗中有画,堪称千古绝句,体现这首诗歌哀婉消沉的艺术特色。

14.阅读诗歌,回答问题

野望

王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

(1)这首诗的颈联和颔联所写景物有何不同?

(2)这首诗的首联和尾联所抒发的情感有何异同?

参考答案

一、单选题

1.

D

2.

C

3.

C

4.

B

5.

A

6.

C

7.

C

二、语言表达

8.

“燕”多美化或歌咏春天,“雁”多写秋天景象。“燕”多用来表达对时序更迭、年华流逝、世事变迁的感慨,“雁”多用来表达游子思乡之情。“燕”多用以象征爱情,“雁”多用以象征边塞迁徙。

9.

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁理由:“已是傍晚”,家乡“望不见了”,这一情景与诗句“日暮乡关何处是”相符;“江面上升腾起一层迷蒙的烟雾”,“此景惹动乡愁,小明不禁有点想家”与“烟波江上使人愁”意境相符,所以想到了这句诗。

三、诗歌鉴赏

10.

(1)清晰可数(或“分明的样子”);故乡家园

(2)①正确;②错误;③错误;④错误

(3)“愁”字。全诗意境开阔,吊古伤今,虚实相映,情景交融。尾联将“乡愁”之情与“日暮”“烟波’’之景相交融,由景生情,融情于景,表达了诗人萦回无尽、百感茫茫的忧思之情。

(4)不重复。由于气势贯通,自然天成,读来并不感到重复。

(5)天气晴好,江北汉阳的树木清晰分明,鹦鹉洲上的青草繁茂浓绿。

11.

(1)仍怜故乡水,万里送行舟。

(2)①绘意境:苍莽起伏的山峦随着平原旷野的延伸。渐渐消失得无影无踪,一泻千里的长江水奔赴茫茫无际的辽阔平原。作者为我们展示了一幅气势磅礴的万里长江图。②赏字词:“随”表现出群山与平野的位置逐渐变换、推移,写出空间感和流动感;“入”渲染出江水奔流的磅礴气势,展示了诗人的广阔胸襟。③品技巧:运用了借景抒情的方法,抒发了作者初出荆门时的喜悦、激动的心情。更是诗人开阔的胸怀,开朗的心境和蓬勃朝气的形象写照。

(3)“随”字用得好,一个“随””字,化静为动,将群山与平野的位置逐渐变化、推移,真切地表现出来,给人以空间感和流动感。

(4)“送”字直接点题(扣题),“送”的主体是故乡的山水,用拟人的修辞手法,生动而含蓄地表达了作者对故乡的依恋之情。

12.

(1)早春(或“初春”);暮春(或“晚春”“季春”)

(2)修辞手法:夸张。表达效果:诗人用拟人手法写鸟语花飞,生动表现出春光的迷人和勃勃生机;用夸张手法说“酒醒春已归”,感叹春天的短暂,暗含着诗人浓厚的惜春之意(或“暗含着诗人对春光的留恋。

(3)喜爱钱塘湖春天的美景;爱(最爱)

(4)“几处”“谁家”照应“早莺”“新燕”,说明早莺尚少,新燕不多,表达了钱塘湖初春季节的特点和作者的欣喜之情。如果改为“处处”“家家”,就没有这种表达效果。

13.

(1)征蓬出汉塞|大漠孤烟直|萧关逢候骑

(2)出使;飘飞的蓬草

(3)写了“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等景物;营造了“苍茫”(或“空旷”“旷远”“辽阔”“广袤”等)的意境;表现了孤寂的情感。

(4)B(5)D

14.

(1)颔联写的是全景、远景、静景、自然之景,颈联写的是特景、近景、动景、人文之景。

(2)首尾两联所抒情感的相同点是都有一种惆怅、孤独、矛盾彷徨之感;不同在于首联是面对自然感到渺茫、无所依靠,尾联是在不相知的人面前,感到心事无处诉说,通过用典,抒情更深化了一层。

一、单选题

1.下列划线字注音全都正确的一项是(???

)

A.?东皋(gāo)薄(báo)暮望,徙(xǐ)倚欲何依。

B.?萧(xiāo)关逢候骑,都护在燕(yàn)然。

C.?几处早莺(yīng)争暖树,谁家新燕啄(zhuō)春泥。

D.?晴川(chuān)历历汉阳树,芳草萋(qī)萋鹦鹉洲。

2.下面诗句的朗读节奏划分有误的一项是(???

)

A.?征蓬/出汉塞,归雁/入胡天。?????????????????????????????B.?渡远/荆门外,来从/楚国游。

C.?孤山寺/北贾亭/西,水面/初平云/脚低。????????????D.?昔人/已乘/黄鹤去,此地/空余/黄鹤楼。

3.下列选项对《

钱塘湖春行》一诗赏析不正确的一项是(?

??)

A.?这是一首七言律诗。它描绘了刚刚披上春装的西湖生意盎然的景色,抒写了作者对西湖美好春光的喜爱。

B.?三,四句中,诗人抓住了“争”“啄”这两个极具表现力的词语,勾画、渲染了一幅早莺争向暖树、新燕啄泥衔草的动态画面。

C.?五,六两句,作者看到的是一派繁花盛开、花团锦簇的美丽景象,而浅浅的小草,翠绿如茵,刚刚能将马蹄埋没。

D.?结尾处写诗人来到绿树成荫的白沙堤上,这里的景色美不胜收,让人久久不忍离去,他不禁发出“最爱”这样的赞叹。

4.下列对《野望》这首诗的赏析,不恰当的一项是(??

?)

A.?首联借陶渊明“登东皋以舒啸”的诗句,暗含诗人归隐之后,尝耕东皋之意。

B.?颔联和颈联运用工笔细描的表现手法,精细地描画出了农村生活的真实场景。

C.?颔联和颈联运用动静结合的表现手法,使诗歌充满画面感,突出了乡村气息。

D.?尾联表明了诗人在现实当中难觅知音,孤苦无依,只好追怀古代的高士贤人。

5.对《使至塞上》这首诗分析不恰当的一项是(???

)。

A.?“征蓬出汉塞,归雁入胡天”两句即景设喻,说自己像远飞的蓬草一样出临汉塞,像归雁一样进入胡天,这样既写景,又叙事。一语两指,贴切自然,流露了诗人轻松愉悦和急切见到边关将士的心情。

B.?边疆沙漠,浩瀚无边,所以用了“大漠”的“大”字:边塞荒凉,景物单调,偶尔出现的一股烟尘格外醒目,因此称做“孤烟”。?

C.?沙漠上没有山峦树木遮挡遮挡,蜿蜒远去的黄河横贯其间,望不到尽头。一个“长”字,既抓住了景物的特征,又准确表达了诗人的感觉。

6.对《黄鹤楼》这篇文章的分析有错误的一项是(???

)。

A.?这篇文章先交代黄鹤楼的地理位置,紧接着交代黄鹤楼命名的由来。

B.?文章的重点是写黄鹤楼的巍峨高大和登楼所见所感。

C.?作者对黄鹤楼的形态以及登楼所见所感感已描写尽致了,所以“亦荆吴形胜之最也”是多余的了。

D.?这篇文章介绍黄鹤楼因仙而得名,因“上倚河汉”而成仙境,以“仙”字贯穿全文。

7.下面对《渡荆门送别》这首诗赏析,不恰当的一项是(??

?)。

A.?这首诗是李白乘船出蜀至荆州时所作,随着眼前景物的变换,诗人自然地描绘出画卷般的景色,乡思旅情,尽在诗中。

B.?颔联炼字精妙。“随”表现出群山与平野的位置逐渐变换、推移,写出了空间感和流动感;“入”渲染出江水汇流的磅礴气势,展示了诗人的广阔胸襟。

C.?颈联描写了一幅空阔辽远的月夜飞天图,想象大胆奇特,有灵动之感,情韵悠长,表达出诗人豪迈的心情和新鲜的感受。

D.?尾联由欣赏美景转入深沉的乡情之叹,用拟人手法含蓄地表达了诗人对故乡山水的无限眷恋之情,收束全诗,余音袅袅。

二、语言表达

8.小明默写古诗的时候,老是区别不了“燕”与“雁”,很是苦恼,请你依据课文中的诗句并结合自己平时的积累,帮他总结出一些规律。

9.结合下面所给情境,回答问题

小明国庆节随同学们到南方去探访一座名楼,他们一行人观赏佳景,吊古伤今,思绪绵绵。晴日里的原野一望千里,似乎都能看见遥远的家乡。不知不觉已是傍晚,江面上升腾起一层迷蒙的烟雾,家乡也好像被暮霭所隔,望不见了。此景惹动乡愁,小明不禁有点想家,他望着远处叹了一口气,说:“唉!现在真可谓是‘________’啊!”

请你根据所给语境,写出最恰当的一联诗,并说出你的理由。

三、诗歌鉴赏

10.阅读诗歌,回答问题

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草凄凄鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(1)解释下面的词语。

①历历:________

②乡关:________

(2)判断下列说法的正误

①诗的前两句从传说入笔,写由黄鹤楼生发的联想。

②诗的五六句写昔人乘着黄鹤见到的汉阳晴川和鹦鹉洲的景致。

③诗的七八句写出了诗人悲苦凄凉,日暮思归的哀怨愁绪。

④传说崔颢登黄鹤楼本欲赋诗,因见此诗而作罢,感慨道:“眼前有景道不得,李白题诗在上头。”

(3)诗中最能概括作者感情的是哪一个字?在对全诗整体感悟的基础上,请简要分析诗人在尾联中是如何表达这种感情的。

(4)这首诗的前四句中,“黄鹤”三见,“空”字重出,是否有重复之嫌,为什么?

(5)五,六句写登楼所见的实景,请用自己的语言将画面描述出来。

11.阅读诗歌,回答问题

渡荆门送别

李白

渡远荆门外.来从楚国游,

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

(1)请写出表达作者思想感情的句子。

(2)“山随平野尽,江入大荒流”一联,历来被人们称道。请任选一个角度进行赏析。

(3)古人用语往往一字传神。“山随平野尽”句中哪个字用得好?试作简要赏析。

(4)品味该诗尾联中“送”字的妙处。

12.阅读下面两首诗,完成小题。

钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

丰乐亭游春三首(其一)

欧阳修

绿树交加山鸟啼,晴风荡漾落花飞。

鸟歌花舞太守醉,明日酒醒春已归。

(1)这两首诗都写春天景物,但时段不同,白居易写的是________时的景物,欧阳修写的是________时的景物。

(2)欧阳修诗的三,四两句,除用拟人手法外,还用了什么修辞手法?两种手法各具有怎样的表达效果?结合诗句简要分析。

(3)白居易诗以“春”为着眼点,抒发了________的感情。诗中直抒胸臆表达这种感情的一个词语是________。

(4)白居易诗歌第二联中“几处”“谁家”用得极其精妙,换作“处处”“家家”就没有这种效果。联系全诗,说说为什么。

13.阅读诗歌,回答问题

使至寨上

王维

单车欲问边,属国过居延。___________,归雁入胡天。

____________,长河落日圆。___________,都护在燕然

(1)补充完整。

(2)这首诗作于王维被排挤出朝廷,以监察御史的身份出塞赴边途中。诗题“使至塞上”中“使”的意思是________,“征蓬出汉塞”一句中“征蓬”的意思是________。

(3)王国维说:“一切景语皆情语”。第三联“大漠孤烟直,长河落日圆”中写了哪些景物?营造了怎样的意境?表现了诗人怎样的情感?

(4)下列对诗歌的理解和分析不正确的一项是(

???)

A.全诗叙写了出使的路线、沿途看到的风光以及听到候骑报告的最新战况,内容与题目紧紧相扣。

B.第二联描写塞上秋景:随风而去的枯蓬飘出塞外,南飞的大雁掠过北方少数民族居住的上空,画面静谧而温馨。

C.第三联描绘了烽火台上笔直的狼烟,蜿蜒曲折的黄河映衬着浑圆的落日,景色雄奇壮观,气势恢宏。

D.第四联写途中遇到侦察骑兵,得知都护爱前线打破敌军的军情,显示出朝廷使臣对边疆战事的关心。

(5)下列对诗歌赏析不正确的一项是(???

)

A.本诗重点笔墨在于写景,以大漠、秋景为背景,用征蓬、归雁、孤烟、长河、日圆等景物,组成一幅塞外风光图。

B.第二联用“出”“入”描绘动态景物,第三联用“直”“圆”描绘静态景物,动静结合,使画面富于变化,意境深远。

C.黄河横贯大漠,望不到尽头一个“长”字,既抓住了景物的特征,又表达了诗人独特的审美感受。

D.“大漠孤烟直,长河落日圆”两句雄浑开阔,诗中有画,堪称千古绝句,体现这首诗歌哀婉消沉的艺术特色。

14.阅读诗歌,回答问题

野望

王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

(1)这首诗的颈联和颔联所写景物有何不同?

(2)这首诗的首联和尾联所抒发的情感有何异同?

参考答案

一、单选题

1.

D

2.

C

3.

C

4.

B

5.

A

6.

C

7.

C

二、语言表达

8.

“燕”多美化或歌咏春天,“雁”多写秋天景象。“燕”多用来表达对时序更迭、年华流逝、世事变迁的感慨,“雁”多用来表达游子思乡之情。“燕”多用以象征爱情,“雁”多用以象征边塞迁徙。

9.

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁理由:“已是傍晚”,家乡“望不见了”,这一情景与诗句“日暮乡关何处是”相符;“江面上升腾起一层迷蒙的烟雾”,“此景惹动乡愁,小明不禁有点想家”与“烟波江上使人愁”意境相符,所以想到了这句诗。

三、诗歌鉴赏

10.

(1)清晰可数(或“分明的样子”);故乡家园

(2)①正确;②错误;③错误;④错误

(3)“愁”字。全诗意境开阔,吊古伤今,虚实相映,情景交融。尾联将“乡愁”之情与“日暮”“烟波’’之景相交融,由景生情,融情于景,表达了诗人萦回无尽、百感茫茫的忧思之情。

(4)不重复。由于气势贯通,自然天成,读来并不感到重复。

(5)天气晴好,江北汉阳的树木清晰分明,鹦鹉洲上的青草繁茂浓绿。

11.

(1)仍怜故乡水,万里送行舟。

(2)①绘意境:苍莽起伏的山峦随着平原旷野的延伸。渐渐消失得无影无踪,一泻千里的长江水奔赴茫茫无际的辽阔平原。作者为我们展示了一幅气势磅礴的万里长江图。②赏字词:“随”表现出群山与平野的位置逐渐变换、推移,写出空间感和流动感;“入”渲染出江水奔流的磅礴气势,展示了诗人的广阔胸襟。③品技巧:运用了借景抒情的方法,抒发了作者初出荆门时的喜悦、激动的心情。更是诗人开阔的胸怀,开朗的心境和蓬勃朝气的形象写照。

(3)“随”字用得好,一个“随””字,化静为动,将群山与平野的位置逐渐变化、推移,真切地表现出来,给人以空间感和流动感。

(4)“送”字直接点题(扣题),“送”的主体是故乡的山水,用拟人的修辞手法,生动而含蓄地表达了作者对故乡的依恋之情。

12.

(1)早春(或“初春”);暮春(或“晚春”“季春”)

(2)修辞手法:夸张。表达效果:诗人用拟人手法写鸟语花飞,生动表现出春光的迷人和勃勃生机;用夸张手法说“酒醒春已归”,感叹春天的短暂,暗含着诗人浓厚的惜春之意(或“暗含着诗人对春光的留恋。

(3)喜爱钱塘湖春天的美景;爱(最爱)

(4)“几处”“谁家”照应“早莺”“新燕”,说明早莺尚少,新燕不多,表达了钱塘湖初春季节的特点和作者的欣喜之情。如果改为“处处”“家家”,就没有这种表达效果。

13.

(1)征蓬出汉塞|大漠孤烟直|萧关逢候骑

(2)出使;飘飞的蓬草

(3)写了“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等景物;营造了“苍茫”(或“空旷”“旷远”“辽阔”“广袤”等)的意境;表现了孤寂的情感。

(4)B(5)D

14.

(1)颔联写的是全景、远景、静景、自然之景,颈联写的是特景、近景、动景、人文之景。

(2)首尾两联所抒情感的相同点是都有一种惆怅、孤独、矛盾彷徨之感;不同在于首联是面对自然感到渺茫、无所依靠,尾联是在不相知的人面前,感到心事无处诉说,通过用典,抒情更深化了一层。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读