11 短文二篇 记承天寺夜游 课件(幻灯片32张)

文档属性

| 名称 | 11 短文二篇 记承天寺夜游 课件(幻灯片32张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-20 14:20:18 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

奇文共欣赏

疑义相与析

闭门书史丛,少有凌云志。

平生五千卷,一字不救饥。

只影自怜,命寄江湖之上。

惊魂未定,梦游缧绁之中。

(缧绁:léixiè,是捆人的绳索,借指牢房。)

千里孤坟,无处话凄凉。

他一生担任过30个官职,遭贬17次,坐过130天监牢。然而,他一生豁达乐观,晚年贬谪海南,这已是十足的流放。而此时,他年事已高,疾病缠身,且不适应那里的气候。于是他平静地为自己打造了棺木,掘好了坟墓。

他的一生是

载歌载舞,

深得其乐的。

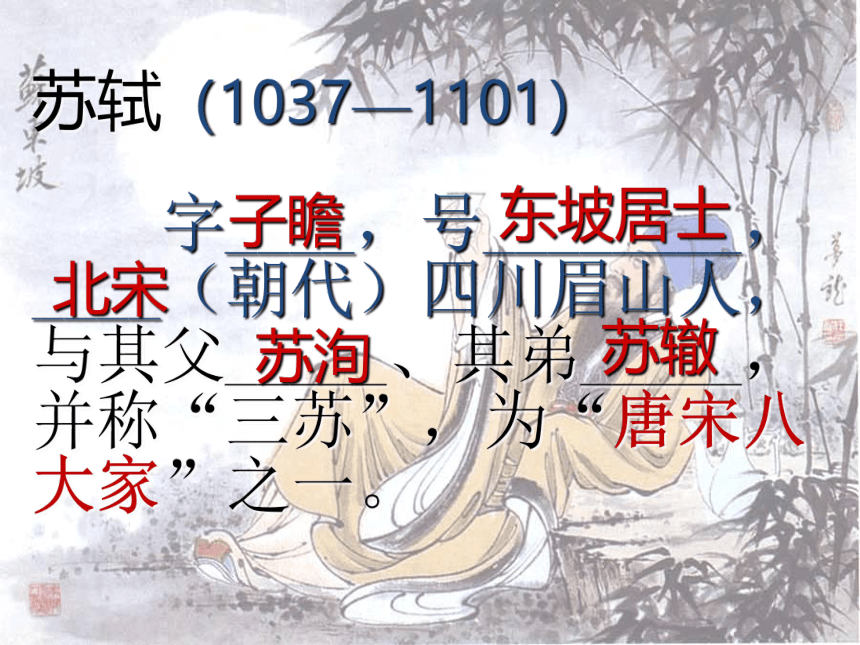

苏轼(1037—1101)

字____,号________,____(朝代)四川眉山人,与其父_____、其弟_____,并称“三苏”,为“唐宋八大家”之一。

子瞻

东坡居士

北宋

苏洵

苏辙

感情诵读,感知文意

自由朗读

读得流畅响亮。

读得字正腔圆。

读得抑扬顿挫。

读得层次分明。

读出一点文言的味道:

音节拉长,渗透情感。

读出一点静谧的气氛:

语速慢,语调低。

读出一点赏月的雅兴:

快乐、惬意

读出一点难言的感慨。

挑战朗读

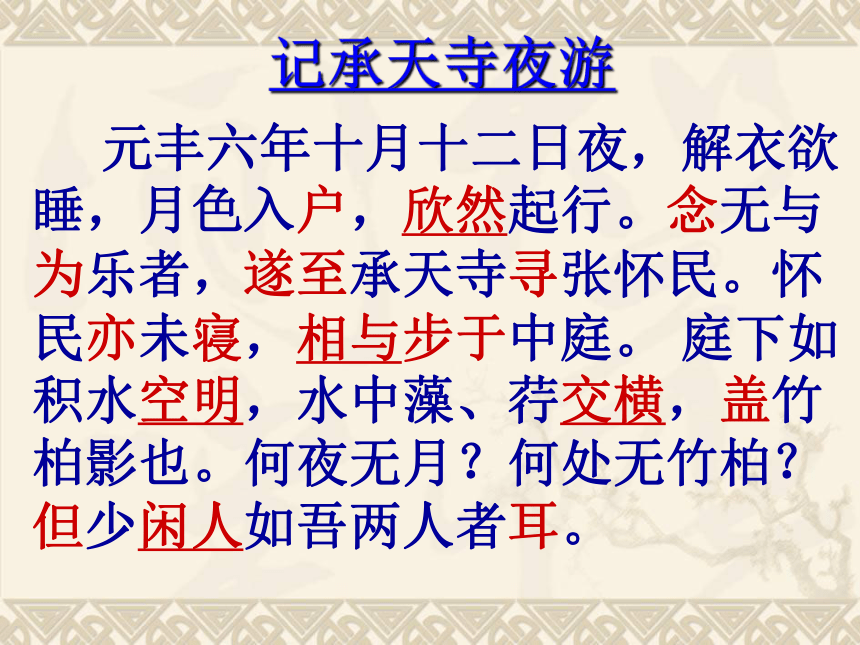

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

记承天寺夜游

精读课文,对话文本

思考:

1、用简洁的语言概括

本文写了一件什么事?

2、苏轼为什么到

承天寺去夜游?

3、苏轼为何独寻张怀民?

怀民为何“亦未寝”?

元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼有关新法的诗句,说他以诗讪谤,八月,将他逮捕入狱,这就是有名的『乌台诗案』。经过长时间的审问折磨,差一点丢了脑袋。由于范镇、张方平等的营救,案件惊动两宫,十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得『签书公事』,也就是说做着有职无权的闲官。

本文写于元丰六年(1083年),当时,作者被贬到黄州已经有四年了。作者写了这篇短文,对月夜的景色作了美妙的描绘,真实地记录了他当时生活的一个小片段。

承天寺

承天寺大雄宝殿

承天寺甬道

承天寺庑廊

陀罗尼经幢(宋)

张怀民:1083年被贬黄州,初寓居

承天寺,张怀民虽屈居主簿之类的

小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪

之事,公务之余,以山水怡情悦性

,处逆境而无悲戚之容,是位品格

清高超逸的人。

他们看到了怎样的景致?

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

请你用自己的

语言描述这月色,

使语言尽量生动优美。

“这是一幅怎样的画面啊!

是一幅

的画面。”

讨论

找出本文写景的句子,说说写出了景物的什么特点?

“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”

抒发了作者怎样的感情?

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中

王国维:

一切景语皆情语。

李白:

“床前明月光,疑是地上霜”

张九龄:

“海上生明月,天涯共此时。”

李白:

“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”

话“闲人”,悟主题

何月无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾

两人者耳。

1、“闲人”可以有哪些解

读?在这里是什么意思?

2、翻译这句话。

3、这句话中是否有不合理之处?

4、说说你对这句话的理解。

赏月的欣喜,漫步的悠闲;贬谪的悲凉,心情的寂寞;面对挫折逆境的豁达,面对孤独人生的感慨……

天下熙熙,

皆为利来;

天下攘攘,

皆为利往。

胸中廓然无一物.

江山风月本无常主,闲者便是主人.

美,是到处都有的.

与作者对话

一千多年前的那一轮明月,因为苏轼的欣赏而永恒,而那块伤心地黄州也造就了一个与众不同的才子苏轼。面对此景此情,难道你不想对苏轼说点什么吗?

愿我们的心灵永远澄澈明净!愿我们的人生更加豁达从容!

奇文共欣赏

疑义相与析

闭门书史丛,少有凌云志。

平生五千卷,一字不救饥。

只影自怜,命寄江湖之上。

惊魂未定,梦游缧绁之中。

(缧绁:léixiè,是捆人的绳索,借指牢房。)

千里孤坟,无处话凄凉。

他一生担任过30个官职,遭贬17次,坐过130天监牢。然而,他一生豁达乐观,晚年贬谪海南,这已是十足的流放。而此时,他年事已高,疾病缠身,且不适应那里的气候。于是他平静地为自己打造了棺木,掘好了坟墓。

他的一生是

载歌载舞,

深得其乐的。

苏轼(1037—1101)

字____,号________,____(朝代)四川眉山人,与其父_____、其弟_____,并称“三苏”,为“唐宋八大家”之一。

子瞻

东坡居士

北宋

苏洵

苏辙

感情诵读,感知文意

自由朗读

读得流畅响亮。

读得字正腔圆。

读得抑扬顿挫。

读得层次分明。

读出一点文言的味道:

音节拉长,渗透情感。

读出一点静谧的气氛:

语速慢,语调低。

读出一点赏月的雅兴:

快乐、惬意

读出一点难言的感慨。

挑战朗读

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

记承天寺夜游

精读课文,对话文本

思考:

1、用简洁的语言概括

本文写了一件什么事?

2、苏轼为什么到

承天寺去夜游?

3、苏轼为何独寻张怀民?

怀民为何“亦未寝”?

元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼有关新法的诗句,说他以诗讪谤,八月,将他逮捕入狱,这就是有名的『乌台诗案』。经过长时间的审问折磨,差一点丢了脑袋。由于范镇、张方平等的营救,案件惊动两宫,十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得『签书公事』,也就是说做着有职无权的闲官。

本文写于元丰六年(1083年),当时,作者被贬到黄州已经有四年了。作者写了这篇短文,对月夜的景色作了美妙的描绘,真实地记录了他当时生活的一个小片段。

承天寺

承天寺大雄宝殿

承天寺甬道

承天寺庑廊

陀罗尼经幢(宋)

张怀民:1083年被贬黄州,初寓居

承天寺,张怀民虽屈居主簿之类的

小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪

之事,公务之余,以山水怡情悦性

,处逆境而无悲戚之容,是位品格

清高超逸的人。

他们看到了怎样的景致?

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

请你用自己的

语言描述这月色,

使语言尽量生动优美。

“这是一幅怎样的画面啊!

是一幅

的画面。”

讨论

找出本文写景的句子,说说写出了景物的什么特点?

“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”

抒发了作者怎样的感情?

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中

王国维:

一切景语皆情语。

李白:

“床前明月光,疑是地上霜”

张九龄:

“海上生明月,天涯共此时。”

李白:

“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”

话“闲人”,悟主题

何月无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾

两人者耳。

1、“闲人”可以有哪些解

读?在这里是什么意思?

2、翻译这句话。

3、这句话中是否有不合理之处?

4、说说你对这句话的理解。

赏月的欣喜,漫步的悠闲;贬谪的悲凉,心情的寂寞;面对挫折逆境的豁达,面对孤独人生的感慨……

天下熙熙,

皆为利来;

天下攘攘,

皆为利往。

胸中廓然无一物.

江山风月本无常主,闲者便是主人.

美,是到处都有的.

与作者对话

一千多年前的那一轮明月,因为苏轼的欣赏而永恒,而那块伤心地黄州也造就了一个与众不同的才子苏轼。面对此景此情,难道你不想对苏轼说点什么吗?

愿我们的心灵永远澄澈明净!愿我们的人生更加豁达从容!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读