【精品练习】人教版 地理 选修5:第2章第2节知能优化训练

文档属性

| 名称 | 【精品练习】人教版 地理 选修5:第2章第2节知能优化训练 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 944.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-10-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.有关地质灾害的叙述,正确的是( )

A.我国地质灾害主要有地震、火山喷发、滑坡、泥石流、台风和洪涝

B.地震是最严重的地质灾害,烈度越高,释放的能量越大

C.地震、火山喷发和泥石流经常发生在山区

D.人类对植被的破坏和大规模的工程建设不当,是泥石流和滑坡日益频繁发生的重要原因

解析:选D。地质灾害都与地质构造有关,如地震、火山喷发、滑坡、泥石流等,其中的地震震级越大,其释放的能量越大;滑坡、泥石流多发生于山区,并且不合理的人类活动也会加剧其发生。

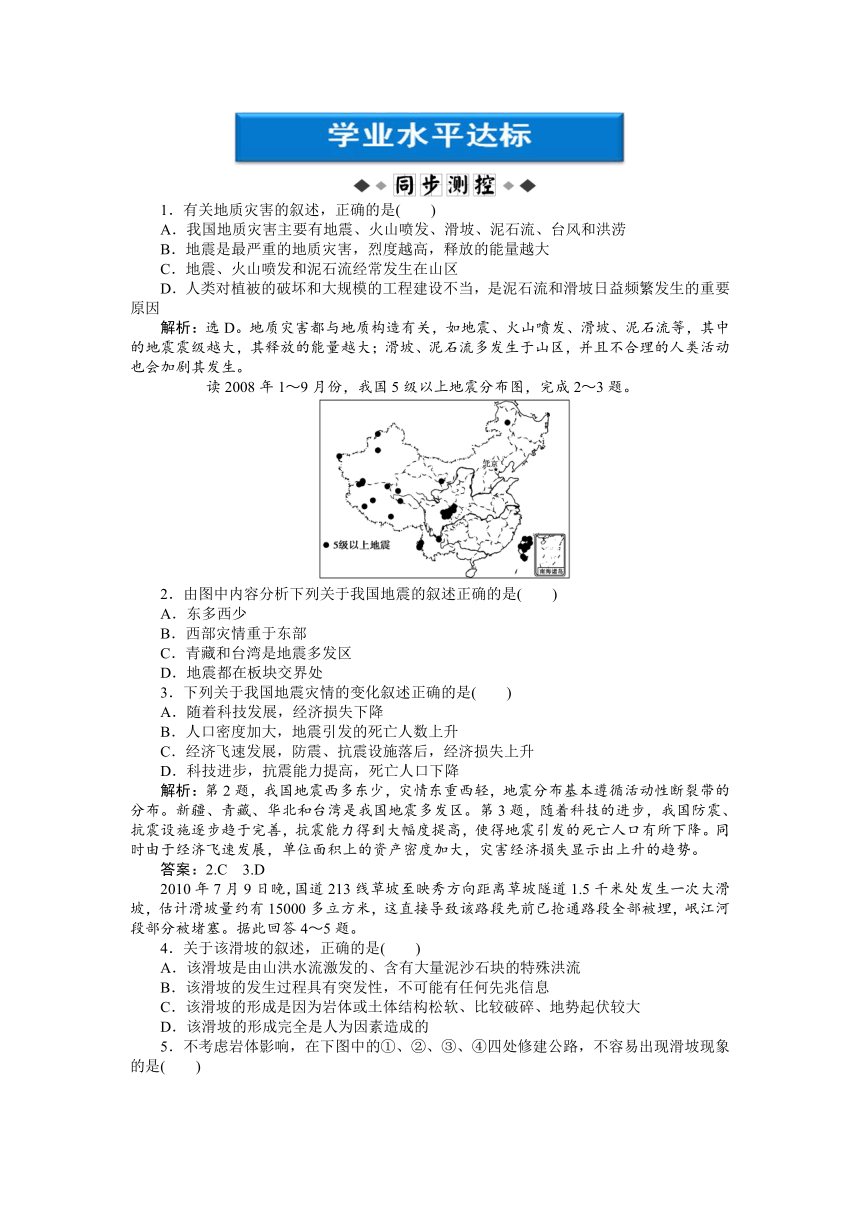

读2008年1~9月份,我国5级以上地震分布图,完成2~3题。

2.由图中内容分析下列关于我国地震的叙述正确的是( )

A.东多西少

B.西部灾情重于东部

C.青藏和台湾是地震多发区

D.地震都在板块交界处

3.下列关于我国地震灾情的变化叙述正确的是( )

A.随着科技发展,经济损失下降

B.人口密度加大,地震引发的死亡人数上升

C.经济飞速发展,防震、抗震设施落后,经济损失上升

D.科技进步,抗震能力提高,死亡人口下降

解析:第2题,我国地震西多东少,灾情东重西轻,地震分布基本遵循活动性断裂带的分布。新疆、青藏、华北和台湾是我国地震多发区。第3题,随着科技的进步,我国防震、抗震设施逐步趋于完善,抗震能力得到大幅度提高,使得地震引发的死亡人口有所下降。同时由于经济飞速发展,单位面积上的资产密度加大,灾害经济损失显示出上升的趋势。

答案:2.C 3.D

2010年7月9日晚,国道213线草坡至映秀方向距离草坡隧道1.5千米处发生一次大滑坡,估计滑坡量约有15000多立方米,这直接导致该路段先前已抢通路段全部被埋,岷江河段部分被堵塞。据此回答4~5题。

4.关于该滑坡的叙述,正确的是( )

A.该滑坡是由山洪水流激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流

B.该滑坡的发生过程具有突发性,不可能有任何先兆信息

C.该滑坡的形成是因为岩体或土体结构松软、比较破碎、地势起伏较大

D.该滑坡的形成完全是人为因素造成的

5.不考虑岩体影响,在下图中的①、②、③、④四处修建公路,不容易出现滑坡现象的是( )

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

解析:第4题,A项表述的是泥石流概念;B项中说滑坡没有先兆信息不正确,因为典型滑坡的形成要经过蠕动变形、急剧滑动、渐趋稳定三个阶段;D项中提到滑坡的形成,自然因素往往起决定性的作用。第5题,滑坡的形成有三个基本控制性因素:图中①、③不存在软弱面(岩层之间交界面)。②、④有软弱面且软弱面与山坡体倾向一致,故容易发生滑坡。

答案:4.C 5.B

6.台湾花莲海域2009年12月19日发生6.7级地震,阅读材料,回答下列问题。

材料1:

材料2:

材料3:台湾花莲海域2009年12月19日21时02分发生6.7级地震。全台均有震感。正在台中采访的记者感受到先左右、再上下的摇晃。台湾气象部门表示,这是台湾2009年最大的地震,属于板块挤压造成的正常能量释放。

(1)地震释放的能量越多,震级就越大,1976年唐山7.8级地震比2009年台湾花莲海域地震能量大约______倍。

(2)台湾省多地震,是因为其位于____________地震带,即________板块和________板块交界处,这里的板块边界属于________(生长边界或消亡边界)。台北市位于震中的________方向,若其它条件相同,A、B两地的地震烈度应该是________(填写代号)。

①相同 ②A大于B ③B大于A

除地震外,台湾在每年夏秋受________影响,经常酿成气象灾害。

(3)“材料3”中出现了错误。请指出并改正。

错误:________________________________________________________________________。

改正:________________________________________________________________________。

(4)写出地震发生时可能会诱发的其他自然灾害。

(5)你认为如何才能减轻地震等自然灾害带来的损失?

(6)根据材料2可知,台湾岛的气候类型Ⅰ为________气候,Ⅱ为________气候。两种气候类型的界线向南弯曲,主要是________的缘故。与同纬度大陆相比,台湾岛的气候具有较显著的海洋性特征,气温年较差________,降水丰沛。岛内自然资源种类多样,除了森林、鱼类、________、石油和硫磺外,由于地形和气候的原因。还蕴藏着________资源。

答案:(1)33

(2)环太平洋 亚欧 太平洋 消亡边界 西北 ② 台风

(3)错误:采访的记者感受到先左右、再上下的摇晃

改正:采访的记者感受到先上下、再左右的摇晃

(4)地震引发断层与地裂缝、沉降与塌陷、滑坡与泥石流等地质灾害;海啸。

(5)加强地质灾害的科学研究,建立灾情监测预警系统,提高预报的准确性;加强地质灾害的管理,建立健全减灾工作体系;实施预防措施;加强防灾减灾的宣传教育,提高公众防灾意识。

(6)亚热带季风 热带季风 地形隆起 小 海盐 水能

一、选择题

1.我国地震和地震灾情分布的特点分别是 ( )

A.东多西少;东重西轻 B.东少西多;东重西轻

C.东多西少;东轻西重 D.东少西多;东轻西重

解析:选B。我国的地震多分布于西南地区和西北地区,东部也有分布但是较少。东部人类活动密集使其灾情得到放大,形成了灾情东重西轻的分布特点。

2.台湾附近多有地震发生,原因是其位于( )

A.地中海—喜马拉雅地震带 B.环太平洋地震带

C.大西洋地震带 D.东非裂谷地震带

解析:选B。世界上有两大地震带即地中海—喜马拉雅地震带和环太平洋地震带,台湾位于环太平洋地震带上。

3.我国滑坡和泥石流在地域上具有( )

A.广泛和相对集中的分布特点

B.类型齐全的特点

C.爆发频繁的特点

D.规模巨大的特点

解析:选A。滑坡和泥石流在我国的分布在地域上多分布于山区,并且集中于地壳活动剧烈的西南地区,具有广泛和相对集中的分布特点。

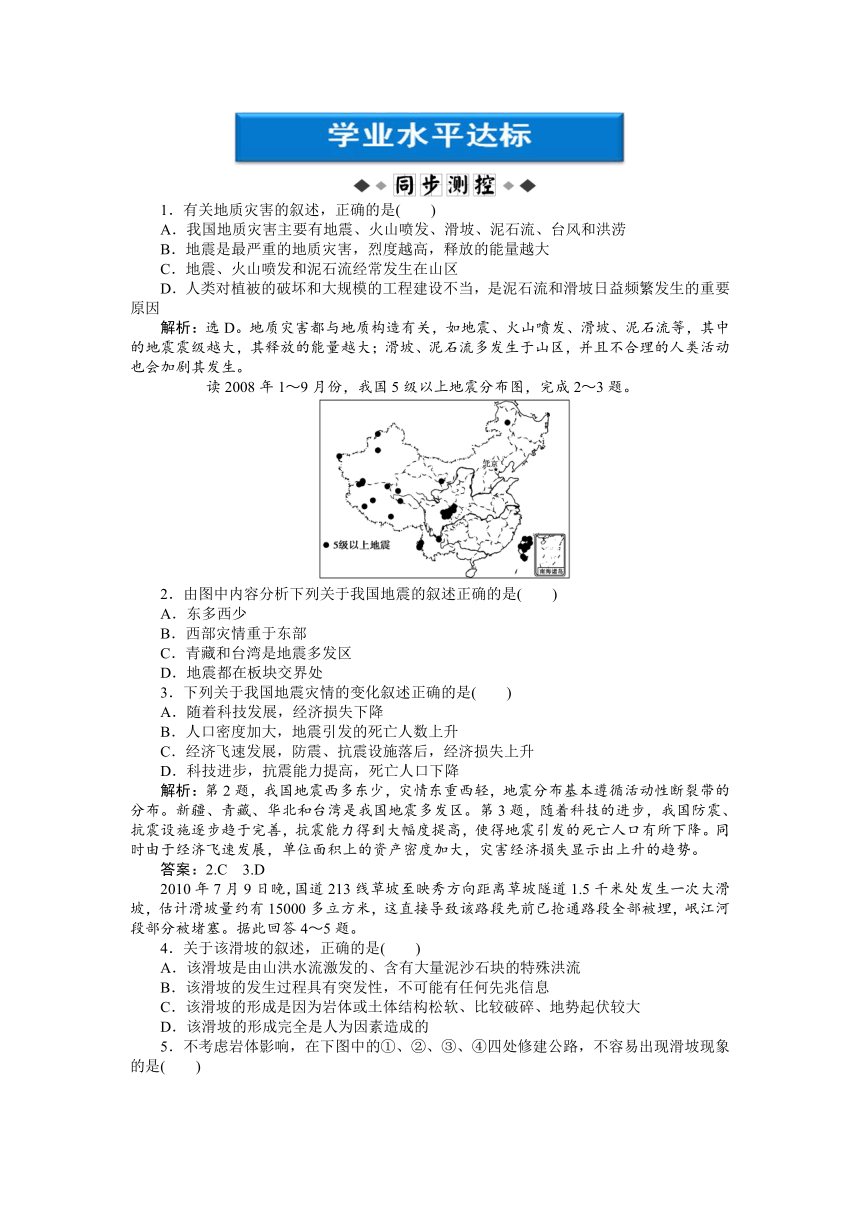

下图为中国地震灾害灾情年际变化图,据此回答4~5题。

4.从上、下两幅图对比分析可以得出( )

A.死亡人数与经济损失成正比

B.死亡人数与经济损失成反比

C.1976年以后地震死亡人数减少与抗震能力提高有关

D.1976年以后地震死亡人数减少与地震发生次数减少有关

5.下列省区中地震造成的经济损失最大的是( )

A.广东省 B.台湾省

C.湖南省 D.云南省

解析:从两图对应关系看,死亡人数与经济损失并不成正比或反比关系,但很明显20世纪70年代末之后死亡人数明显减少,但经济损失明显较大,说明地震发生次数并未减少,但由于抗震能力的提高,导致死亡人数减少。

答案:4.C 5.B

读某段纬度所经地区不同深度震源的频度示意图(P点以西为大陆,PQ为海洋,QR为岛屿,R点以东为海洋),回答6~7题。

6.当X地分别受震源a、震源b、震源c和震源d引发的四次地震影响时,下列有关该地所受破坏程度的说法正确的是( )

A.a、b震源浅,其所引发的地震震级高,对X地造成的破坏程度大

B.X地离a引发地震震中最近,其受灾程度最严重

C.四次地震对X地的破坏程度由大到小的排序a>b>c>d

D.四次地震震级相同时,震源a对X地的破坏性最大

7.下列有关该地区地震震源分布特点的叙述,正确的是( )

A.位于地中海—喜马拉雅地震带

B.位于美洲板块与亚欧板块间的生长边界

C.位于亚欧板块与太平洋板块间的消亡边界

D.震源排列成一条从海岭到大陆方向由浅入深的倾斜带

解析:a、b虽然震源浅,但是震级不一定高;虽然X地离a最近,但是还要考虑到震级的大小。该地震带位于环太平洋地震带上,位于亚欧板块和太平洋板块的消亡边界。

答案:6.D 7.C

读我国西南地区地震和泥石流等地质灾害分布图,回答8~9题。

8.下列对该地区地质灾害多发原因的分析,不合理的是( )

A.位于板块交界处,现代地壳活跃

B.地形复杂,山体坡度大

C.干湿季分明,暴雨集中

D.气温较差大,岩石破碎

9.人类活动也可能诱发地质灾害,如破坏植被最可能诱发( )

A.地震 B.泥石流

C.滑坡 D.塌方

解析:第8题,气温较差大,不是地质灾害发生的原因,且该区为亚热带季风气候,气温年较差、日较差都不是很大。第9题,植被破坏后,地面因缺乏植被保护,易产生大量的松散堆积物,为泥石流的发生提供了物质条件。

答案:8.D 9.B

10.若下图为某山区等高线地形图(单位:米)且该地多泥石流等地质灾害,则图中最易发生泥石流灾害的是( )

A.a B.b

C.c D.d

解析:选B。泥石流是山区爆发的特殊洪流,是在山谷中形成的,则图中只有b处为山谷。

二、综合题

11.堰塞湖是指河道因山崩、冰碛物、泥石流或火山熔岩阻塞而成的湖泊。下图为“5·12”汶川地震中北川县地质灾害发育程度分区示意图。结合有关知识,读图,回答下列问题。

(1)说出汶川地震引发的地质灾害类型。据图说明极重灾区空间分布的特点。

(2)分析唐家山堰塞湖形成的自然成因。

解析:本题以著名的案例考查地质灾害中各种主要灾害的关联性及其形成原因。地震在山区往往引发滑坡、泥石流等其他地质灾害,并且这些灾害多呈条带状分布于沟谷中,并且它们还可能进一步和降水等因素结合,形成崩塌、堰塞湖等地质灾害。

答案:(1)崩塌、滑坡或泥石流。沿河谷呈条带状分布(或沿东北—西南走向和西北—东南走向分布)。

(2)地质构造不稳定;岩性疏松;地形高差大、河谷陡峻(山高谷深);地震发生引发地表物质滑落,阻塞河道;降水较多,河流水量较大。

12.下图为我国某区域图,分析回答下列问题。

(1)该地区是我国主要的地震带之一,分析其成因。

(2)该地区还是我国滑坡和泥石流的叠加区,试分析其原因。

(3)判断图中的水利工程所存在的主要问题,并分析成因。

解析:本题考查我国黄土高原地区的主要地质灾害及成因、危害。第(1)题,该区的渭河谷地、汾河平原都是断层活动形成的,地壳极不稳定。第(2)题,可从地理位置、气候、黄土特性、人类活动等方面分析滑坡、泥石流的形成因素。第(3)题,该区水土流失严重,致使河流含沙量大,下游淤积严重。

答案:(1)多断层分布,地壳不稳定。

(2)地形由平原向山区过渡,斜坡较多;季风气候,降水集中;黄土土质疏松;人类活动广泛且程度大,植被破坏严重,这些都为滑坡和泥石流提供了生成条件。

(3)淤积严重。 原因是上游水土流失严重,导致河流含沙量大,库区水流慢,导致泥沙淤积。

13.阅读分析材料,回答下列问题。

北京时间2010年6月3日中午 青海省玉树藏族自治州玉树县连续发生8次3级以上地震,其中5级以上地震3次,6月3日13时35分,青海省玉树藏族自治州玉树县(33.3°N、96.3°E)发生5.3级地震,震源深度约7千米。

(1)许多自然灾害往往诱发出一系列次生灾害,请说出该地地震可能诱发的主要次生灾害。

(2)日本是地震多发的国家,与该地相比,在地震条件相同的情况下,经济损失比该地大得多,但人员伤亡少得多,试分析日本经济损失大而伤亡人数却少的原因。

解析:①→→

②→→

答案:(1)滑坡、泥石流、火灾、瘟疫。

(2)日本经济发展水平高,故经济损失大;防范意识强,基础设施抗震性强;灾中应急措施有效,灾后救护措施得力,故人员伤亡少。

A.我国地质灾害主要有地震、火山喷发、滑坡、泥石流、台风和洪涝

B.地震是最严重的地质灾害,烈度越高,释放的能量越大

C.地震、火山喷发和泥石流经常发生在山区

D.人类对植被的破坏和大规模的工程建设不当,是泥石流和滑坡日益频繁发生的重要原因

解析:选D。地质灾害都与地质构造有关,如地震、火山喷发、滑坡、泥石流等,其中的地震震级越大,其释放的能量越大;滑坡、泥石流多发生于山区,并且不合理的人类活动也会加剧其发生。

读2008年1~9月份,我国5级以上地震分布图,完成2~3题。

2.由图中内容分析下列关于我国地震的叙述正确的是( )

A.东多西少

B.西部灾情重于东部

C.青藏和台湾是地震多发区

D.地震都在板块交界处

3.下列关于我国地震灾情的变化叙述正确的是( )

A.随着科技发展,经济损失下降

B.人口密度加大,地震引发的死亡人数上升

C.经济飞速发展,防震、抗震设施落后,经济损失上升

D.科技进步,抗震能力提高,死亡人口下降

解析:第2题,我国地震西多东少,灾情东重西轻,地震分布基本遵循活动性断裂带的分布。新疆、青藏、华北和台湾是我国地震多发区。第3题,随着科技的进步,我国防震、抗震设施逐步趋于完善,抗震能力得到大幅度提高,使得地震引发的死亡人口有所下降。同时由于经济飞速发展,单位面积上的资产密度加大,灾害经济损失显示出上升的趋势。

答案:2.C 3.D

2010年7月9日晚,国道213线草坡至映秀方向距离草坡隧道1.5千米处发生一次大滑坡,估计滑坡量约有15000多立方米,这直接导致该路段先前已抢通路段全部被埋,岷江河段部分被堵塞。据此回答4~5题。

4.关于该滑坡的叙述,正确的是( )

A.该滑坡是由山洪水流激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流

B.该滑坡的发生过程具有突发性,不可能有任何先兆信息

C.该滑坡的形成是因为岩体或土体结构松软、比较破碎、地势起伏较大

D.该滑坡的形成完全是人为因素造成的

5.不考虑岩体影响,在下图中的①、②、③、④四处修建公路,不容易出现滑坡现象的是( )

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

解析:第4题,A项表述的是泥石流概念;B项中说滑坡没有先兆信息不正确,因为典型滑坡的形成要经过蠕动变形、急剧滑动、渐趋稳定三个阶段;D项中提到滑坡的形成,自然因素往往起决定性的作用。第5题,滑坡的形成有三个基本控制性因素:图中①、③不存在软弱面(岩层之间交界面)。②、④有软弱面且软弱面与山坡体倾向一致,故容易发生滑坡。

答案:4.C 5.B

6.台湾花莲海域2009年12月19日发生6.7级地震,阅读材料,回答下列问题。

材料1:

材料2:

材料3:台湾花莲海域2009年12月19日21时02分发生6.7级地震。全台均有震感。正在台中采访的记者感受到先左右、再上下的摇晃。台湾气象部门表示,这是台湾2009年最大的地震,属于板块挤压造成的正常能量释放。

(1)地震释放的能量越多,震级就越大,1976年唐山7.8级地震比2009年台湾花莲海域地震能量大约______倍。

(2)台湾省多地震,是因为其位于____________地震带,即________板块和________板块交界处,这里的板块边界属于________(生长边界或消亡边界)。台北市位于震中的________方向,若其它条件相同,A、B两地的地震烈度应该是________(填写代号)。

①相同 ②A大于B ③B大于A

除地震外,台湾在每年夏秋受________影响,经常酿成气象灾害。

(3)“材料3”中出现了错误。请指出并改正。

错误:________________________________________________________________________。

改正:________________________________________________________________________。

(4)写出地震发生时可能会诱发的其他自然灾害。

(5)你认为如何才能减轻地震等自然灾害带来的损失?

(6)根据材料2可知,台湾岛的气候类型Ⅰ为________气候,Ⅱ为________气候。两种气候类型的界线向南弯曲,主要是________的缘故。与同纬度大陆相比,台湾岛的气候具有较显著的海洋性特征,气温年较差________,降水丰沛。岛内自然资源种类多样,除了森林、鱼类、________、石油和硫磺外,由于地形和气候的原因。还蕴藏着________资源。

答案:(1)33

(2)环太平洋 亚欧 太平洋 消亡边界 西北 ② 台风

(3)错误:采访的记者感受到先左右、再上下的摇晃

改正:采访的记者感受到先上下、再左右的摇晃

(4)地震引发断层与地裂缝、沉降与塌陷、滑坡与泥石流等地质灾害;海啸。

(5)加强地质灾害的科学研究,建立灾情监测预警系统,提高预报的准确性;加强地质灾害的管理,建立健全减灾工作体系;实施预防措施;加强防灾减灾的宣传教育,提高公众防灾意识。

(6)亚热带季风 热带季风 地形隆起 小 海盐 水能

一、选择题

1.我国地震和地震灾情分布的特点分别是 ( )

A.东多西少;东重西轻 B.东少西多;东重西轻

C.东多西少;东轻西重 D.东少西多;东轻西重

解析:选B。我国的地震多分布于西南地区和西北地区,东部也有分布但是较少。东部人类活动密集使其灾情得到放大,形成了灾情东重西轻的分布特点。

2.台湾附近多有地震发生,原因是其位于( )

A.地中海—喜马拉雅地震带 B.环太平洋地震带

C.大西洋地震带 D.东非裂谷地震带

解析:选B。世界上有两大地震带即地中海—喜马拉雅地震带和环太平洋地震带,台湾位于环太平洋地震带上。

3.我国滑坡和泥石流在地域上具有( )

A.广泛和相对集中的分布特点

B.类型齐全的特点

C.爆发频繁的特点

D.规模巨大的特点

解析:选A。滑坡和泥石流在我国的分布在地域上多分布于山区,并且集中于地壳活动剧烈的西南地区,具有广泛和相对集中的分布特点。

下图为中国地震灾害灾情年际变化图,据此回答4~5题。

4.从上、下两幅图对比分析可以得出( )

A.死亡人数与经济损失成正比

B.死亡人数与经济损失成反比

C.1976年以后地震死亡人数减少与抗震能力提高有关

D.1976年以后地震死亡人数减少与地震发生次数减少有关

5.下列省区中地震造成的经济损失最大的是( )

A.广东省 B.台湾省

C.湖南省 D.云南省

解析:从两图对应关系看,死亡人数与经济损失并不成正比或反比关系,但很明显20世纪70年代末之后死亡人数明显减少,但经济损失明显较大,说明地震发生次数并未减少,但由于抗震能力的提高,导致死亡人数减少。

答案:4.C 5.B

读某段纬度所经地区不同深度震源的频度示意图(P点以西为大陆,PQ为海洋,QR为岛屿,R点以东为海洋),回答6~7题。

6.当X地分别受震源a、震源b、震源c和震源d引发的四次地震影响时,下列有关该地所受破坏程度的说法正确的是( )

A.a、b震源浅,其所引发的地震震级高,对X地造成的破坏程度大

B.X地离a引发地震震中最近,其受灾程度最严重

C.四次地震对X地的破坏程度由大到小的排序a>b>c>d

D.四次地震震级相同时,震源a对X地的破坏性最大

7.下列有关该地区地震震源分布特点的叙述,正确的是( )

A.位于地中海—喜马拉雅地震带

B.位于美洲板块与亚欧板块间的生长边界

C.位于亚欧板块与太平洋板块间的消亡边界

D.震源排列成一条从海岭到大陆方向由浅入深的倾斜带

解析:a、b虽然震源浅,但是震级不一定高;虽然X地离a最近,但是还要考虑到震级的大小。该地震带位于环太平洋地震带上,位于亚欧板块和太平洋板块的消亡边界。

答案:6.D 7.C

读我国西南地区地震和泥石流等地质灾害分布图,回答8~9题。

8.下列对该地区地质灾害多发原因的分析,不合理的是( )

A.位于板块交界处,现代地壳活跃

B.地形复杂,山体坡度大

C.干湿季分明,暴雨集中

D.气温较差大,岩石破碎

9.人类活动也可能诱发地质灾害,如破坏植被最可能诱发( )

A.地震 B.泥石流

C.滑坡 D.塌方

解析:第8题,气温较差大,不是地质灾害发生的原因,且该区为亚热带季风气候,气温年较差、日较差都不是很大。第9题,植被破坏后,地面因缺乏植被保护,易产生大量的松散堆积物,为泥石流的发生提供了物质条件。

答案:8.D 9.B

10.若下图为某山区等高线地形图(单位:米)且该地多泥石流等地质灾害,则图中最易发生泥石流灾害的是( )

A.a B.b

C.c D.d

解析:选B。泥石流是山区爆发的特殊洪流,是在山谷中形成的,则图中只有b处为山谷。

二、综合题

11.堰塞湖是指河道因山崩、冰碛物、泥石流或火山熔岩阻塞而成的湖泊。下图为“5·12”汶川地震中北川县地质灾害发育程度分区示意图。结合有关知识,读图,回答下列问题。

(1)说出汶川地震引发的地质灾害类型。据图说明极重灾区空间分布的特点。

(2)分析唐家山堰塞湖形成的自然成因。

解析:本题以著名的案例考查地质灾害中各种主要灾害的关联性及其形成原因。地震在山区往往引发滑坡、泥石流等其他地质灾害,并且这些灾害多呈条带状分布于沟谷中,并且它们还可能进一步和降水等因素结合,形成崩塌、堰塞湖等地质灾害。

答案:(1)崩塌、滑坡或泥石流。沿河谷呈条带状分布(或沿东北—西南走向和西北—东南走向分布)。

(2)地质构造不稳定;岩性疏松;地形高差大、河谷陡峻(山高谷深);地震发生引发地表物质滑落,阻塞河道;降水较多,河流水量较大。

12.下图为我国某区域图,分析回答下列问题。

(1)该地区是我国主要的地震带之一,分析其成因。

(2)该地区还是我国滑坡和泥石流的叠加区,试分析其原因。

(3)判断图中的水利工程所存在的主要问题,并分析成因。

解析:本题考查我国黄土高原地区的主要地质灾害及成因、危害。第(1)题,该区的渭河谷地、汾河平原都是断层活动形成的,地壳极不稳定。第(2)题,可从地理位置、气候、黄土特性、人类活动等方面分析滑坡、泥石流的形成因素。第(3)题,该区水土流失严重,致使河流含沙量大,下游淤积严重。

答案:(1)多断层分布,地壳不稳定。

(2)地形由平原向山区过渡,斜坡较多;季风气候,降水集中;黄土土质疏松;人类活动广泛且程度大,植被破坏严重,这些都为滑坡和泥石流提供了生成条件。

(3)淤积严重。 原因是上游水土流失严重,导致河流含沙量大,库区水流慢,导致泥沙淤积。

13.阅读分析材料,回答下列问题。

北京时间2010年6月3日中午 青海省玉树藏族自治州玉树县连续发生8次3级以上地震,其中5级以上地震3次,6月3日13时35分,青海省玉树藏族自治州玉树县(33.3°N、96.3°E)发生5.3级地震,震源深度约7千米。

(1)许多自然灾害往往诱发出一系列次生灾害,请说出该地地震可能诱发的主要次生灾害。

(2)日本是地震多发的国家,与该地相比,在地震条件相同的情况下,经济损失比该地大得多,但人员伤亡少得多,试分析日本经济损失大而伤亡人数却少的原因。

解析:①→→

②→→

答案:(1)滑坡、泥石流、火灾、瘟疫。

(2)日本经济发展水平高,故经济损失大;防范意识强,基础设施抗震性强;灾中应急措施有效,灾后救护措施得力,故人员伤亡少。