【精品练习】人教版 地理 选修5:第2章章末综合检测

文档属性

| 名称 | 【精品练习】人教版 地理 选修5:第2章章末综合检测 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 403.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-10-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(时间:90分钟 满分:100分)

一、选择题(2.5分×20=50分)

1.我国的通信系统、供电系统、交通系统等生命线工程,易受________等自然灾害的影响,多受________等受灾方式的损害( )

A.地震、洪涝、滑坡、泥石流、风暴潮 变形、开裂、沉陷、淤埋、泄漏

B.洪涝、干旱、冻害、风暴潮、病虫害 浸泡、缺水、冷冻、雹砸、虫食

C.洪涝、地震、滑坡、泥石流、台风 浸泡、淤埋、腐蚀

D.地震、洪水、滑坡、泥石流、风暴潮 变形、震塌、沉陷、毁坏

解析:选A。我国的自然灾害多种多样,其危害也是涉及多个方面,如风暴潮、泥石流、滑坡、洪涝、地震对交通通信系统的影响,它使得各项工程受到变形、开裂、沉陷、淤埋等不同程度的损害。

我国是地质灾害发生频率较高的国家。虽然地质灾害危害很大,但人类可以采取相应的措施减轻灾害的损失。据此回答2~3题。

2.下列与我国地质灾害发生无关的因素是 ( )

A.我国位于三大板块交界地区,地质作用强烈

B.我国位于季风气候区,降水较多

C.我国属于发展中国家,抵御地质灾害的能力不足

D.我国是一个多山的国家且植被覆盖率较低

3.泥石流经常发生在下列哪个地区( )

A.黄河河口三角洲 B.内蒙古高原

C.黄土高原 D.天山北麓

解析:我国的地质灾害多表现为地震、滑坡、泥石流,其形成和地质、地形、气候有关,抵御和发生无关。其中的泥石流多形成于降水集中、植被稀少、地势落差相对较大的地区。

答案:2.C 3.C

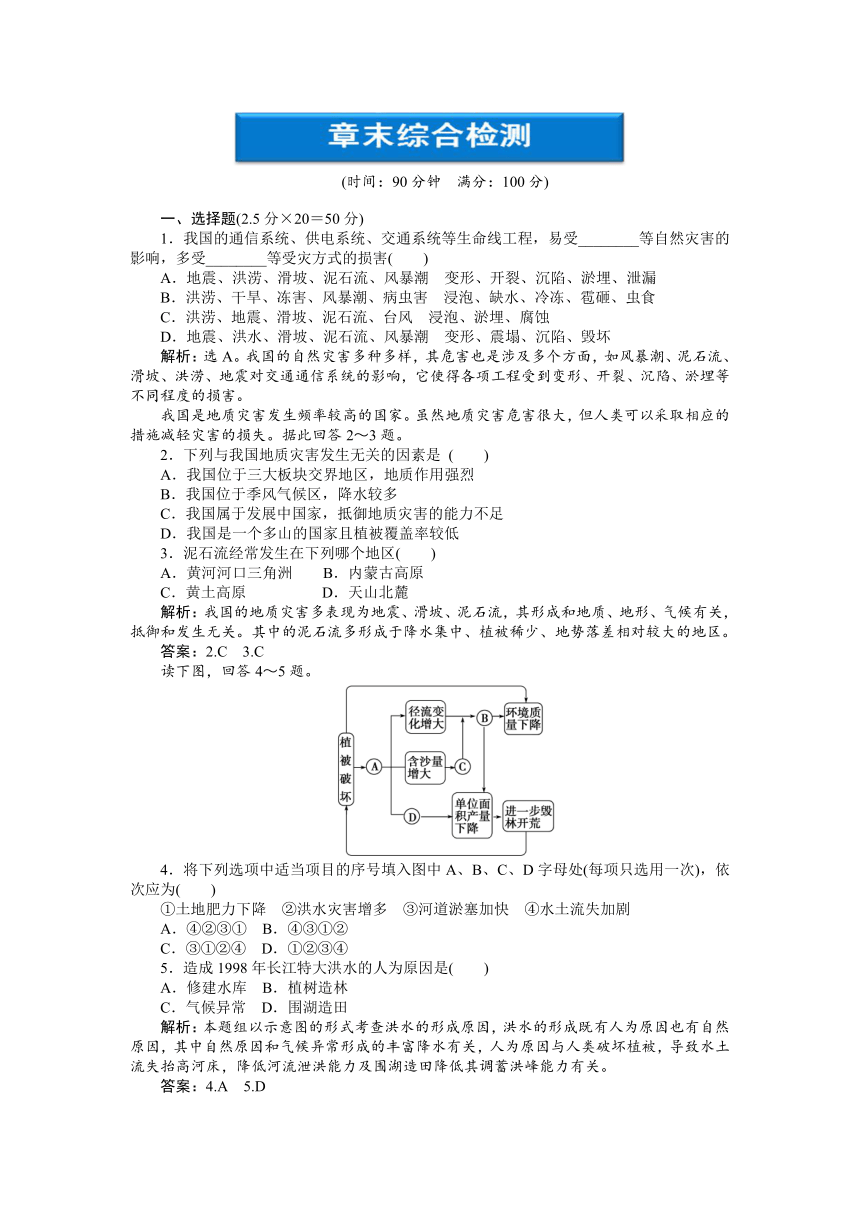

读下图,回答4~5题。

4.将下列选项中适当项目的序号填入图中A、B、C、D字母处(每项只选用一次),依次应为( )

①土地肥力下降 ②洪水灾害增多 ③河道淤塞加快 ④水土流失加剧

A.④②③① B.④③①②

C.③①②④ D.①②③④

5.造成1998年长江特大洪水的人为原因是( )

A.修建水库 B.植树造林

C.气候异常 D.围湖造田

解析:本题组以示意图的形式考查洪水的形成原因,洪水的形成既有人为原因也有自然原因,其中自然原因和气候异常形成的丰富降水有关,人为原因与人类破坏植被,导致水土流失抬高河床,降低河流泄洪能力及围湖造田降低其调蓄洪峰能力有关。

答案:4.A 5.D

据报道,2010年冬春季,由于降水量持续偏少、气温偏高,北京、天津、河北、山西、山东、河南、安徽、陕西、湖北等十多个省市区出现三十年一遇的罕见干旱,最严重时,粮食作物受旱面积高达1.6亿亩。据此回答6~8题。

6.因2010年冬春季干旱,下列粮食作物受旱面积最大的是( )

A.水稻 B.春小麦

C.冬小麦 D.玉米

7.关于此次大旱成因的说法正确的是( )

A.厄尔尼诺现象导致大气环流异常,引发旱灾

B.暖气流势力强盛,长期控制该地区导致旱灾

C.夏季风势力弱,雨带滞留南方造成南涝北旱

D.此次大旱属于全球变暖引起的极端气候事件

8.上述省区中,七月中旬易受干旱影响的是 ( )

A.皖和鄂 B.鲁和冀

C.晋和豫 D.秦和晋

解析:我国的干旱分为春旱和夏旱(伏旱),春旱多形成于华北地区,对当地的主要粮食作物冬小麦春季返青影响较大,其中的伏旱是由于副高长期控制长江中下游平原形成的。

答案:6.C 7.D 8.A

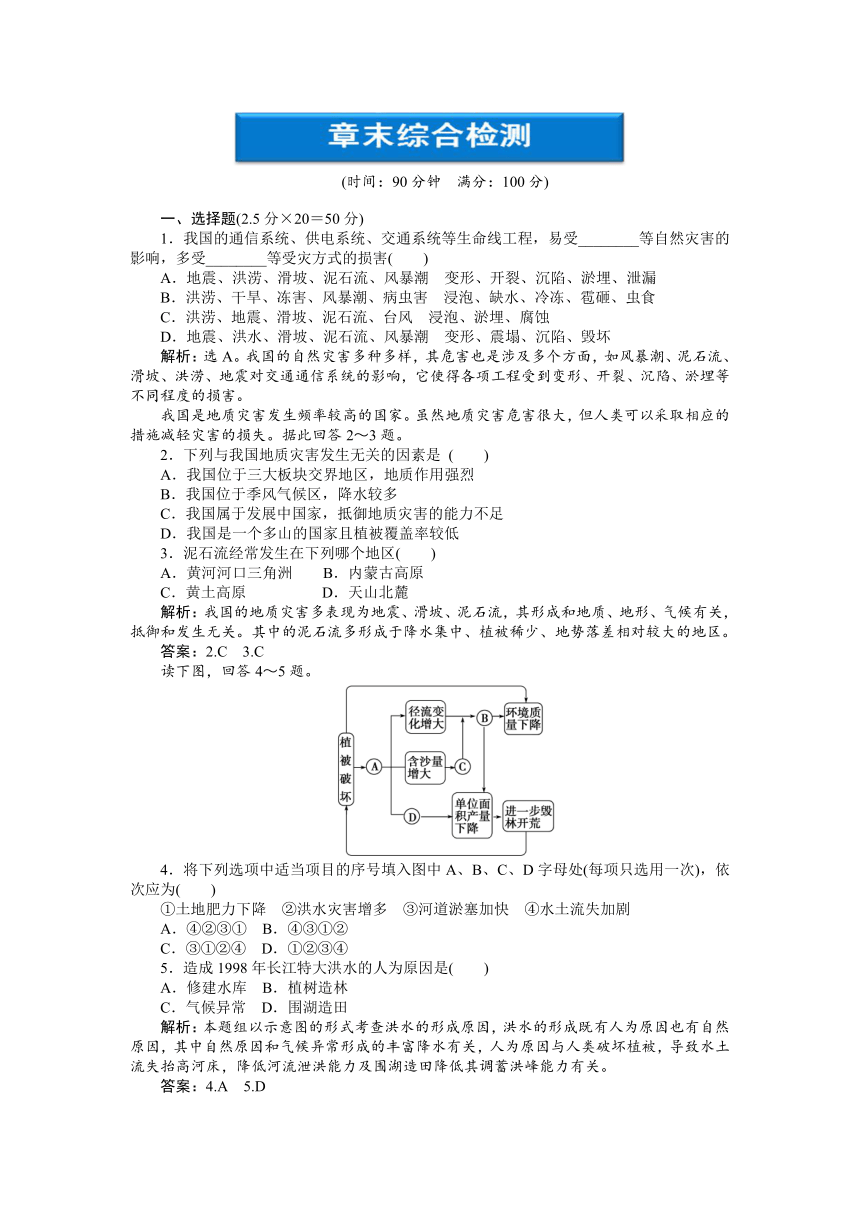

9.下图表示“寒潮—大风—雪灾”的灾害链。图中①②③④所对应的内容正确的是( )

A.①雪灾 ②大气污染 ③生物冻害 ①低温

B.①雪灾 ②大气污染 ③低温 ④生物冻害

C.①大气污染 ②雪灾 ③生物冻害 ④低温

D.①低温 ②大气污染 ③雪灾 ④生物冻害

解析:选B。本题考查寒潮危害构成。寒潮是大规模强冷空气活动,伴有降温、大风、雨、雪、霜冻等天气,图中几条灾害链分别是寒潮→①雪灾→农牧区雪灾;寒潮→大风→沙尘暴→②大气污染;寒潮→③低温→④生物冻害。

10.鼠类除了盗取粮食外,还会造成( )

①农作物减产 ②破坏森林和草场 ③危及水库和防洪大堤 ④传播疾病,危害人体健康

A.①② B.②③

C.③④ D.①②③④

解析:选D。老鼠令人讨厌,它不仅糟蹋粮食,还破坏林草,传播疾病,危害人体健康。

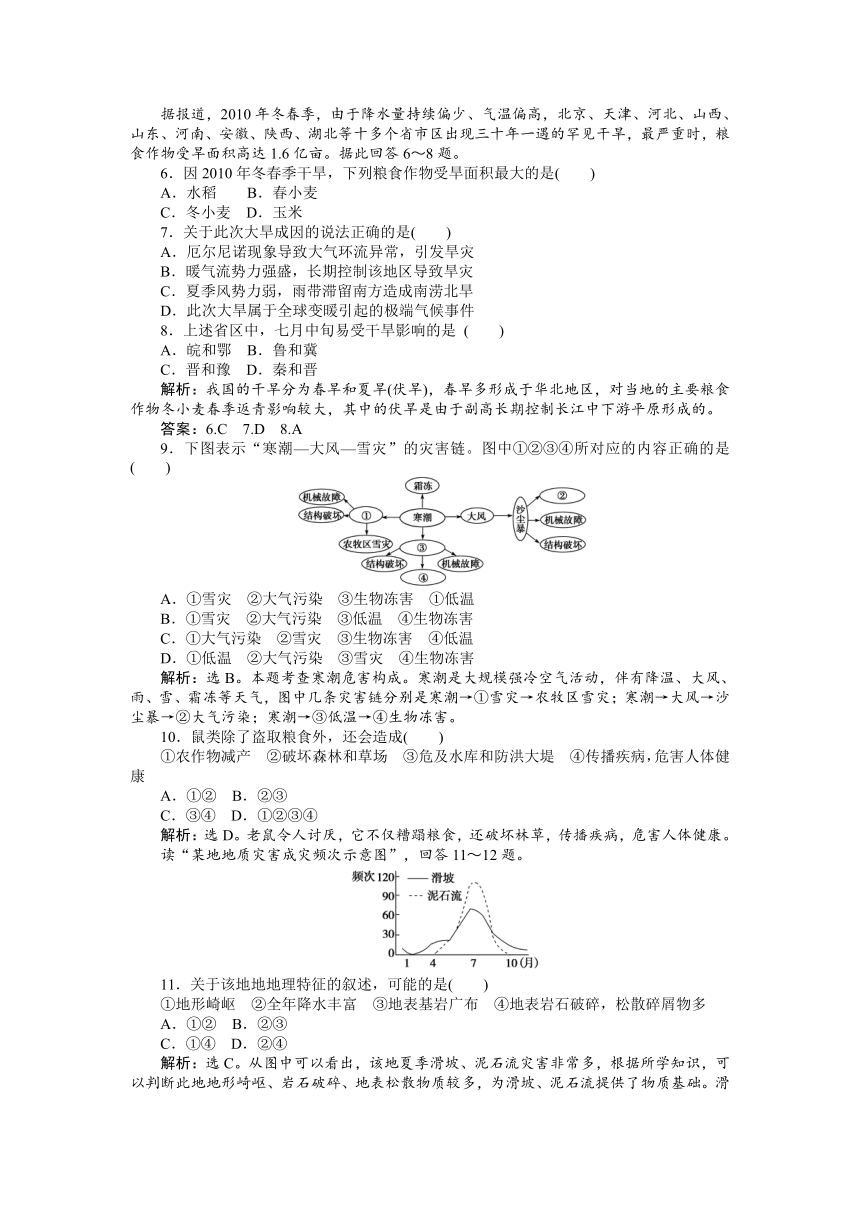

读“某地地质灾害成灾频次示意图”,回答11~12题。

11.关于该地地地理特征的叙述,可能的是( )

①地形崎岖 ②全年降水丰富 ③地表基岩广布 ④地表岩石破碎,松散碎屑物多

A.①② B.②③

C.①④ D.②④

解析:选C。从图中可以看出,该地夏季滑坡、泥石流灾害非常多,根据所学知识,可以判断此地地形崎岖、岩石破碎、地表松散物质较多,为滑坡、泥石流提供了物质基础。滑坡、泥石流灾害多,并不能说明这里全年降水丰富,因为冰雪融水也能为滑波、泥石提供水源。

12.该地防御此类地质灾害的主要措施是( )

①提高植被覆盖率 ②修建水利工程 ③修建护坡工程

④清除河道淤泥

A.①② B.②③

C.③④ D.①③

解析:选D。防御滑坡、泥石流可大力植树造林、修建护坡工程等。

13.下列属于地震灾害主要受灾体的是 ( )

A.桥梁、厂矿 B.沉损船只

C.粮食作物 D.滑坡和泥石流

14.我国是多灾害的国家,下列地区中泥石流和滑坡灾害频发的是( )

A.内蒙古高原 B.云贵高原

C.山东丘陵 D.华北平原

15.2011年3月11日的日本大地震给当地人民造成了巨大的人身和财产损失,下列叙述正确的是( )

A.国内外地震台所测的震级不同,这是因为一次地震有几个震级

B.国内外地震台所测的震级不同,这是因为离震中距离不同,震级也就不同

C.离震中远近不同的地方烈度不同,说明一次地震有不同的烈度

D.市内有的建筑物未倒塌,说明震中附近地区烈度为零

解析:地震、滑坡、泥石流等地质灾害会造成交通通信等工程的损害,并且集中于西南地区,地震一次只有一个震级,但在不同的震中距,不同的地表建筑,不同的抗震能力的影响下其烈度不同;其中的滑坡、泥石流的形成还和集中的降水、较大的地势落差有关,多分布于降水集中、地形高低起伏的地区。

答案:13.A 14.B 15.C

人民网广州2010年9月11日电 热带风暴“彩虹”今天凌晨2时许在海南登陆后,在粤西地区掀起较大风暴潮,局部降了大到暴雨;雷州湾沿海出现接近警戒线的高潮水位。据此回答16~17题。

16.该类型的风暴潮多发生的时间是( )

A.春夏 B.夏秋

C.秋冬 D.春秋

17.下列选项属于该次风暴潮特点的是( )

①来势猛,速度快 ②强度大 ③破坏力强 ④增水过程相对缓慢

A.①②④ B.①②③

C.①③④ D.②③④

解析:形成于我国南方的多为热带风暴潮(台风风暴潮),其多发生于夏秋季节,并且与温带风暴潮相比,具有来势猛、速度快、强度大、破坏力强的特点。

答案:16.B 17.B

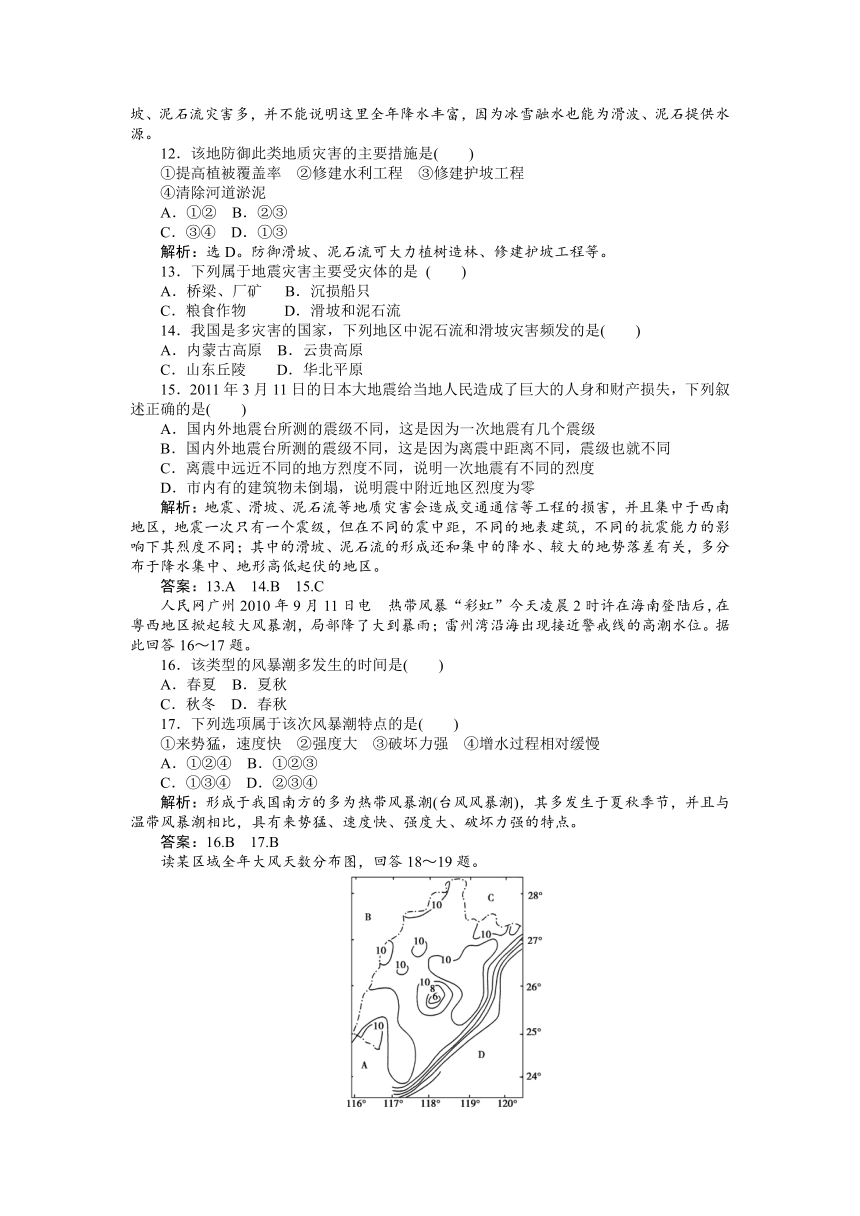

读某区域全年大风天数分布图,回答18~19题。

18.造成该区风力分布差异的主要原因是( )

A.水平气压梯度力 B.地转偏向力

C.摩擦力 D.向心力

19.为防止该地大风危害,可采取的有效措施是( )

A.开展农田水利建设 B.营造沿海防护林

C.修建分洪蓄洪区 D.改进耕作制度

解析:本题组考查风力分布特点、原因及防护措施。从图中经纬度可确定该区域位于我国东南沿海,风力分布理论上沿海强于内地。第18题,题目中涉及的影响风力的因素有水平气压梯度力和摩擦力,水平气压梯度力的影响在图中没有体现,受下垫面影响,摩擦力沿海小于内地,风力沿海大于内地。第19题,开展农田水利建设可防治旱涝灾害。修建分洪区可防治洪水;改进耕作制度可防治干旱,营造海防林可防止大风和海潮危害。

答案:18.C 19.B

20.我国云南昆明引种桉树后,引起地下水位下降,造成周围植被大量死亡,这属于( )

A.生物灾害 B.水文灾害

C.自然灾害 D.人为灾害

解析:选A。桉树原生长于澳大利亚,引入云南昆明后导致其他植被死亡,这属于生物灾害中的生物入侵。

二、综合题(共50分)

21.结合我国特大、较大型山崩、滑坡和泥石流分布直方图,回答下列问题。(12分)

(1)读图分析,我国六大区中,出现特大、较大型山崩、滑坡、泥石流最多的是________地区,该地区多特大、较大型山崩、滑坡的主要自然原因是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(2)图中发生特大型山崩、滑坡、泥石流最多的省区是________省,该省区灾害点数约为________,主要分布在该省的________和________。

(3)相对而言,我国六大区中__________地区发生特大型山崩最少。

(4)我国中南地区发生的山崩、滑坡、泥石流主要分布在______________地区。

(5)据报道,我国已成为世界上石材产量最大的国家,许多人认为,大量开采石材是一种因地制宜、充分利用自然资源的做法,对此你有何认识?

解析:本题以图的形式考查我国特大、较大型山崩、滑坡和泥石流的分布及其成因。促使泥石流发生的条件一般考虑四个方面:一是地形,地形上坡度陡险、山谷深的地方易发生泥石流;二是植被覆盖情况,植被覆盖好的地方一般不易发生泥石流,而植被覆盖差的地方因缺少植被的保护,易形成泥石流;三是岩石状况,岩石比较破碎、松散的地方易发生泥石流;四是多暴雨、降水强度大的地方易引发泥石流。

答案:(1)西南 西南地区地处我国地势第一、二级阶梯和第二、三级阶梯交界处,坡陡谷深;植被覆盖差;地震频繁,岩石比较破碎松散;多暴雨或冰雪融水的影响

(2)四川 102 西部地区第一、二级阶梯交界处 东部地区第二、三级阶梯交界处

(3)华东

(4)东部地区的低山丘陵与平原交界处

(5)开山采石,必然破坏山林,使生态环境恶化,易发生地质灾害,因此须慎重。

22.读图,完成以下各题。(9分)

(1)分析①地区冻害严重的原因。

(2)归纳②、③两地冬季多雪灾的共同原因。

(3)简析②地北部海区近年赤潮多发的原因。

解析:本题通过区域图考查冻害、雪灾、赤潮等的成因。第(1)题,①地位于西北地区天山北部,纬度较高,距冬季风源地又近,南部山地阻滞寒潮南下,致使气温降低。第(2)题,②③共同之处为北部有水域,可提供水汽,南部有山地,可抬升气流,地处中纬度,温带气旋活动频繁,这都给降水提供了有利条件。第(3)题,渤海地区由于废水排放多,水体富营养化严重,易发生赤潮。

答案:(1)纬度高,距冬季风源地近,南部山地阻滞冷空气南下,导致气温降低。

(2)①冬季盛行的偏北风在南下过程中经过广阔的水域,携带大量水汽,遇到南部山地阻挡,易形成地形雨;

②两地冬季多气旋活动。

(3)①周围地区向海水中排入大量生产、生活污水,使N、P等营养物质增多,水体富营养化严重;②海域封闭,与外海交流较弱。

23.阅读下列图文材料,完成问题。(9分)

图示区域地处长江中游,有我国重要的商品粮基地(见上图)。同时也是气象灾害多发区,经常发生暴雨、大风、冰雹、寒潮、连阴雨、高温等原生气象灾害和洪涝、干旱等次生气象灾害,该地区为减轻气象灾害对农业生产的危害,一是发展避灾农业,建立能够避开不利气候因素影响的农业生产结构和耕作制度,二是发展生态农业,尽量利用生物能资源及食物链关系发展农业生产,降低农业生产成本,减轻外来有毒有害物质对农产品及生态环境的危害。

(1)简述避灾农业和生态农业特征的异同。

(2)湖北每年都发生冰雹(直径在0.5 cm以上的固体降水)灾害,其发生频率随海拔高度升高而增大,简述原因。

(3)A河段夏季洪涝频发,分析其主要自然原因。

解析:农业是自然灾害中最大的受灾体,图中的冰雹的形成和气流的运动和气温的分布有关,洪涝则与降水、地形、河道有关,这两种自然灾害和旱灾是我国农业基地重点防范的灾害类型。

答案:(1)相同点:因地制宜,充分利用自然条件。

不同点:避灾农业主要是改变农业生产结构和耕作制度,避开不利气候因素;生态农业主要是调整农业类型,保护生态环境。

(2)海拔增高,气流上升幅度增大,降温迅速。

(3)地处季风气候区,降水量大、变率大;上游来水量大;河流泥沙含量大,泥沙淤积形成地上河;河道弯曲,地势低平,排水不畅。

24.读下图回答问题。(12分)

(1)图中①、②所代表的河流分别是________、________。

据图描述淮河的水系特征:________________________________________________________________________。

(2)2007年7月淮河流域发生特大洪灾,从灾害学意义上讲,淮河地处我国南北过渡地带,其降水具有北方地区____________________的特点和南方地区______________________的特点。

(3)分析淮河流域内旱灾频繁的原因。

(4)淮河历史上出现过多次洪涝灾害,你对防治淮河洪水有什么好的建议?

(5)淮河下游的洪泽湖由于泥沙淤积,已成为“地上湖”,成为此次淮河防洪的重要地段之一。根据河流的补给形式,分析淮河流域“退田还湖”、“封山植树”等措施在防洪上的重要作用。

解析:自然灾害的成因分析一般要从自然和人为两方面进行。发生洪涝灾害的自然原因主要从水系特征、水文特征、气候特征等方面考虑,人为原因主要从植被破坏、围湖造田等方面考虑。河流的综合治理措施,一般上、中、下游有所不同。上游要封山育林、植树造林,修水库;中游加固大堤,修蓄洪、分洪工程,退耕还湖;下游除加固大堤外,还要开挖入海河道。

答案:(1)黄河 长江 北岸支流长而多,南岸支流短而少

(2)暴雨集中,降水变率大 暴雨历时长,强度大

(3)自然原因:春季锋面雨带没有到达,往往形成“春旱”;夏季,受副热带高压带控制,“伏旱”严重;有些年份,当夏季风过强时,锋面雨带迅速北移,淮河流域降水稀少。

人为原因:淮河流域垦殖指数高,农田面积大,农业用水量大;森林植被破坏严重,植被涵养水源能力差。

(4)上游植树造林,加强水土保持;在各大支流修建水库,调蓄径流;中游利用洼地修筑蓄洪工程;下游开挖入海新河,分散水流;加强湖泊对洪水的调节能力;加强预报、监测,提高人们的防灾、减灾意识。

(5)河流的补给形式主要有雨水、季节性积雪融水、冰川融水、湖泊水和地下水等。其中以雨水补给为主的河流径流量变化一般较大,以湖泊水、地下水补给为主的河流径流量变化一般较小。淮河主要以雨水补给为主,受季风气候的影响,淮河径流量的季节变化和年际变化较大,常形成洪涝灾害。“退田还湖”、“封山育林”可以利用湖泊的蓄水功能和森林的涵养水源功能,减少雨水补给的比例,增加淮河湖泊水和地下水补给的比例,从而减小淮河径流量的季节变化和年际变化,利于防洪。

25.下表为2007年气象卫星监测的我国西南三省林区火灾次数统计表。读表回答下列问题。(8分)

(单位:次)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

贵州 21 35 54 5 0 0 0 0 0 0 36 8

四川 23 7 26 8 0 0 0 0 0 0 0 3

云南 25 104 534 155 19 0 0 0 0 0 0 6

(1)说明西南三省林区火灾发生的时间分布特征,并分析其原因。

(2)请从水土保持的角度指出森林火灾对当地造成的危害。

解析:以2007年气象卫星监测的我国西南三省林区火灾次数统计表为材料,主要分析西南三省林区火灾发生的时间、原因、危害。第(1)题,分析表格三省各月林区火灾次数主要都集中在12月、1月、2月、3月、4月,即冬季和春季。由于西南三省气候为热带季风气候和亚热带季风气候,冬季和春季为干季。第(2)题,从水土保持的角度指出森林火灾对当地造成的危害,应从森林本身的功能和森林减少后的危害分析。

答案:(1)多发生在冬季和春季。正值西南地区干季,晴天多,降水少。

(2)植被破坏导致地表侵蚀加剧,森林涵养水源功能降低,可能引发山洪、泥石流、滑坡等次生灾害。

一、选择题(2.5分×20=50分)

1.我国的通信系统、供电系统、交通系统等生命线工程,易受________等自然灾害的影响,多受________等受灾方式的损害( )

A.地震、洪涝、滑坡、泥石流、风暴潮 变形、开裂、沉陷、淤埋、泄漏

B.洪涝、干旱、冻害、风暴潮、病虫害 浸泡、缺水、冷冻、雹砸、虫食

C.洪涝、地震、滑坡、泥石流、台风 浸泡、淤埋、腐蚀

D.地震、洪水、滑坡、泥石流、风暴潮 变形、震塌、沉陷、毁坏

解析:选A。我国的自然灾害多种多样,其危害也是涉及多个方面,如风暴潮、泥石流、滑坡、洪涝、地震对交通通信系统的影响,它使得各项工程受到变形、开裂、沉陷、淤埋等不同程度的损害。

我国是地质灾害发生频率较高的国家。虽然地质灾害危害很大,但人类可以采取相应的措施减轻灾害的损失。据此回答2~3题。

2.下列与我国地质灾害发生无关的因素是 ( )

A.我国位于三大板块交界地区,地质作用强烈

B.我国位于季风气候区,降水较多

C.我国属于发展中国家,抵御地质灾害的能力不足

D.我国是一个多山的国家且植被覆盖率较低

3.泥石流经常发生在下列哪个地区( )

A.黄河河口三角洲 B.内蒙古高原

C.黄土高原 D.天山北麓

解析:我国的地质灾害多表现为地震、滑坡、泥石流,其形成和地质、地形、气候有关,抵御和发生无关。其中的泥石流多形成于降水集中、植被稀少、地势落差相对较大的地区。

答案:2.C 3.C

读下图,回答4~5题。

4.将下列选项中适当项目的序号填入图中A、B、C、D字母处(每项只选用一次),依次应为( )

①土地肥力下降 ②洪水灾害增多 ③河道淤塞加快 ④水土流失加剧

A.④②③① B.④③①②

C.③①②④ D.①②③④

5.造成1998年长江特大洪水的人为原因是( )

A.修建水库 B.植树造林

C.气候异常 D.围湖造田

解析:本题组以示意图的形式考查洪水的形成原因,洪水的形成既有人为原因也有自然原因,其中自然原因和气候异常形成的丰富降水有关,人为原因与人类破坏植被,导致水土流失抬高河床,降低河流泄洪能力及围湖造田降低其调蓄洪峰能力有关。

答案:4.A 5.D

据报道,2010年冬春季,由于降水量持续偏少、气温偏高,北京、天津、河北、山西、山东、河南、安徽、陕西、湖北等十多个省市区出现三十年一遇的罕见干旱,最严重时,粮食作物受旱面积高达1.6亿亩。据此回答6~8题。

6.因2010年冬春季干旱,下列粮食作物受旱面积最大的是( )

A.水稻 B.春小麦

C.冬小麦 D.玉米

7.关于此次大旱成因的说法正确的是( )

A.厄尔尼诺现象导致大气环流异常,引发旱灾

B.暖气流势力强盛,长期控制该地区导致旱灾

C.夏季风势力弱,雨带滞留南方造成南涝北旱

D.此次大旱属于全球变暖引起的极端气候事件

8.上述省区中,七月中旬易受干旱影响的是 ( )

A.皖和鄂 B.鲁和冀

C.晋和豫 D.秦和晋

解析:我国的干旱分为春旱和夏旱(伏旱),春旱多形成于华北地区,对当地的主要粮食作物冬小麦春季返青影响较大,其中的伏旱是由于副高长期控制长江中下游平原形成的。

答案:6.C 7.D 8.A

9.下图表示“寒潮—大风—雪灾”的灾害链。图中①②③④所对应的内容正确的是( )

A.①雪灾 ②大气污染 ③生物冻害 ①低温

B.①雪灾 ②大气污染 ③低温 ④生物冻害

C.①大气污染 ②雪灾 ③生物冻害 ④低温

D.①低温 ②大气污染 ③雪灾 ④生物冻害

解析:选B。本题考查寒潮危害构成。寒潮是大规模强冷空气活动,伴有降温、大风、雨、雪、霜冻等天气,图中几条灾害链分别是寒潮→①雪灾→农牧区雪灾;寒潮→大风→沙尘暴→②大气污染;寒潮→③低温→④生物冻害。

10.鼠类除了盗取粮食外,还会造成( )

①农作物减产 ②破坏森林和草场 ③危及水库和防洪大堤 ④传播疾病,危害人体健康

A.①② B.②③

C.③④ D.①②③④

解析:选D。老鼠令人讨厌,它不仅糟蹋粮食,还破坏林草,传播疾病,危害人体健康。

读“某地地质灾害成灾频次示意图”,回答11~12题。

11.关于该地地地理特征的叙述,可能的是( )

①地形崎岖 ②全年降水丰富 ③地表基岩广布 ④地表岩石破碎,松散碎屑物多

A.①② B.②③

C.①④ D.②④

解析:选C。从图中可以看出,该地夏季滑坡、泥石流灾害非常多,根据所学知识,可以判断此地地形崎岖、岩石破碎、地表松散物质较多,为滑坡、泥石流提供了物质基础。滑坡、泥石流灾害多,并不能说明这里全年降水丰富,因为冰雪融水也能为滑波、泥石提供水源。

12.该地防御此类地质灾害的主要措施是( )

①提高植被覆盖率 ②修建水利工程 ③修建护坡工程

④清除河道淤泥

A.①② B.②③

C.③④ D.①③

解析:选D。防御滑坡、泥石流可大力植树造林、修建护坡工程等。

13.下列属于地震灾害主要受灾体的是 ( )

A.桥梁、厂矿 B.沉损船只

C.粮食作物 D.滑坡和泥石流

14.我国是多灾害的国家,下列地区中泥石流和滑坡灾害频发的是( )

A.内蒙古高原 B.云贵高原

C.山东丘陵 D.华北平原

15.2011年3月11日的日本大地震给当地人民造成了巨大的人身和财产损失,下列叙述正确的是( )

A.国内外地震台所测的震级不同,这是因为一次地震有几个震级

B.国内外地震台所测的震级不同,这是因为离震中距离不同,震级也就不同

C.离震中远近不同的地方烈度不同,说明一次地震有不同的烈度

D.市内有的建筑物未倒塌,说明震中附近地区烈度为零

解析:地震、滑坡、泥石流等地质灾害会造成交通通信等工程的损害,并且集中于西南地区,地震一次只有一个震级,但在不同的震中距,不同的地表建筑,不同的抗震能力的影响下其烈度不同;其中的滑坡、泥石流的形成还和集中的降水、较大的地势落差有关,多分布于降水集中、地形高低起伏的地区。

答案:13.A 14.B 15.C

人民网广州2010年9月11日电 热带风暴“彩虹”今天凌晨2时许在海南登陆后,在粤西地区掀起较大风暴潮,局部降了大到暴雨;雷州湾沿海出现接近警戒线的高潮水位。据此回答16~17题。

16.该类型的风暴潮多发生的时间是( )

A.春夏 B.夏秋

C.秋冬 D.春秋

17.下列选项属于该次风暴潮特点的是( )

①来势猛,速度快 ②强度大 ③破坏力强 ④增水过程相对缓慢

A.①②④ B.①②③

C.①③④ D.②③④

解析:形成于我国南方的多为热带风暴潮(台风风暴潮),其多发生于夏秋季节,并且与温带风暴潮相比,具有来势猛、速度快、强度大、破坏力强的特点。

答案:16.B 17.B

读某区域全年大风天数分布图,回答18~19题。

18.造成该区风力分布差异的主要原因是( )

A.水平气压梯度力 B.地转偏向力

C.摩擦力 D.向心力

19.为防止该地大风危害,可采取的有效措施是( )

A.开展农田水利建设 B.营造沿海防护林

C.修建分洪蓄洪区 D.改进耕作制度

解析:本题组考查风力分布特点、原因及防护措施。从图中经纬度可确定该区域位于我国东南沿海,风力分布理论上沿海强于内地。第18题,题目中涉及的影响风力的因素有水平气压梯度力和摩擦力,水平气压梯度力的影响在图中没有体现,受下垫面影响,摩擦力沿海小于内地,风力沿海大于内地。第19题,开展农田水利建设可防治旱涝灾害。修建分洪区可防治洪水;改进耕作制度可防治干旱,营造海防林可防止大风和海潮危害。

答案:18.C 19.B

20.我国云南昆明引种桉树后,引起地下水位下降,造成周围植被大量死亡,这属于( )

A.生物灾害 B.水文灾害

C.自然灾害 D.人为灾害

解析:选A。桉树原生长于澳大利亚,引入云南昆明后导致其他植被死亡,这属于生物灾害中的生物入侵。

二、综合题(共50分)

21.结合我国特大、较大型山崩、滑坡和泥石流分布直方图,回答下列问题。(12分)

(1)读图分析,我国六大区中,出现特大、较大型山崩、滑坡、泥石流最多的是________地区,该地区多特大、较大型山崩、滑坡的主要自然原因是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(2)图中发生特大型山崩、滑坡、泥石流最多的省区是________省,该省区灾害点数约为________,主要分布在该省的________和________。

(3)相对而言,我国六大区中__________地区发生特大型山崩最少。

(4)我国中南地区发生的山崩、滑坡、泥石流主要分布在______________地区。

(5)据报道,我国已成为世界上石材产量最大的国家,许多人认为,大量开采石材是一种因地制宜、充分利用自然资源的做法,对此你有何认识?

解析:本题以图的形式考查我国特大、较大型山崩、滑坡和泥石流的分布及其成因。促使泥石流发生的条件一般考虑四个方面:一是地形,地形上坡度陡险、山谷深的地方易发生泥石流;二是植被覆盖情况,植被覆盖好的地方一般不易发生泥石流,而植被覆盖差的地方因缺少植被的保护,易形成泥石流;三是岩石状况,岩石比较破碎、松散的地方易发生泥石流;四是多暴雨、降水强度大的地方易引发泥石流。

答案:(1)西南 西南地区地处我国地势第一、二级阶梯和第二、三级阶梯交界处,坡陡谷深;植被覆盖差;地震频繁,岩石比较破碎松散;多暴雨或冰雪融水的影响

(2)四川 102 西部地区第一、二级阶梯交界处 东部地区第二、三级阶梯交界处

(3)华东

(4)东部地区的低山丘陵与平原交界处

(5)开山采石,必然破坏山林,使生态环境恶化,易发生地质灾害,因此须慎重。

22.读图,完成以下各题。(9分)

(1)分析①地区冻害严重的原因。

(2)归纳②、③两地冬季多雪灾的共同原因。

(3)简析②地北部海区近年赤潮多发的原因。

解析:本题通过区域图考查冻害、雪灾、赤潮等的成因。第(1)题,①地位于西北地区天山北部,纬度较高,距冬季风源地又近,南部山地阻滞寒潮南下,致使气温降低。第(2)题,②③共同之处为北部有水域,可提供水汽,南部有山地,可抬升气流,地处中纬度,温带气旋活动频繁,这都给降水提供了有利条件。第(3)题,渤海地区由于废水排放多,水体富营养化严重,易发生赤潮。

答案:(1)纬度高,距冬季风源地近,南部山地阻滞冷空气南下,导致气温降低。

(2)①冬季盛行的偏北风在南下过程中经过广阔的水域,携带大量水汽,遇到南部山地阻挡,易形成地形雨;

②两地冬季多气旋活动。

(3)①周围地区向海水中排入大量生产、生活污水,使N、P等营养物质增多,水体富营养化严重;②海域封闭,与外海交流较弱。

23.阅读下列图文材料,完成问题。(9分)

图示区域地处长江中游,有我国重要的商品粮基地(见上图)。同时也是气象灾害多发区,经常发生暴雨、大风、冰雹、寒潮、连阴雨、高温等原生气象灾害和洪涝、干旱等次生气象灾害,该地区为减轻气象灾害对农业生产的危害,一是发展避灾农业,建立能够避开不利气候因素影响的农业生产结构和耕作制度,二是发展生态农业,尽量利用生物能资源及食物链关系发展农业生产,降低农业生产成本,减轻外来有毒有害物质对农产品及生态环境的危害。

(1)简述避灾农业和生态农业特征的异同。

(2)湖北每年都发生冰雹(直径在0.5 cm以上的固体降水)灾害,其发生频率随海拔高度升高而增大,简述原因。

(3)A河段夏季洪涝频发,分析其主要自然原因。

解析:农业是自然灾害中最大的受灾体,图中的冰雹的形成和气流的运动和气温的分布有关,洪涝则与降水、地形、河道有关,这两种自然灾害和旱灾是我国农业基地重点防范的灾害类型。

答案:(1)相同点:因地制宜,充分利用自然条件。

不同点:避灾农业主要是改变农业生产结构和耕作制度,避开不利气候因素;生态农业主要是调整农业类型,保护生态环境。

(2)海拔增高,气流上升幅度增大,降温迅速。

(3)地处季风气候区,降水量大、变率大;上游来水量大;河流泥沙含量大,泥沙淤积形成地上河;河道弯曲,地势低平,排水不畅。

24.读下图回答问题。(12分)

(1)图中①、②所代表的河流分别是________、________。

据图描述淮河的水系特征:________________________________________________________________________。

(2)2007年7月淮河流域发生特大洪灾,从灾害学意义上讲,淮河地处我国南北过渡地带,其降水具有北方地区____________________的特点和南方地区______________________的特点。

(3)分析淮河流域内旱灾频繁的原因。

(4)淮河历史上出现过多次洪涝灾害,你对防治淮河洪水有什么好的建议?

(5)淮河下游的洪泽湖由于泥沙淤积,已成为“地上湖”,成为此次淮河防洪的重要地段之一。根据河流的补给形式,分析淮河流域“退田还湖”、“封山植树”等措施在防洪上的重要作用。

解析:自然灾害的成因分析一般要从自然和人为两方面进行。发生洪涝灾害的自然原因主要从水系特征、水文特征、气候特征等方面考虑,人为原因主要从植被破坏、围湖造田等方面考虑。河流的综合治理措施,一般上、中、下游有所不同。上游要封山育林、植树造林,修水库;中游加固大堤,修蓄洪、分洪工程,退耕还湖;下游除加固大堤外,还要开挖入海河道。

答案:(1)黄河 长江 北岸支流长而多,南岸支流短而少

(2)暴雨集中,降水变率大 暴雨历时长,强度大

(3)自然原因:春季锋面雨带没有到达,往往形成“春旱”;夏季,受副热带高压带控制,“伏旱”严重;有些年份,当夏季风过强时,锋面雨带迅速北移,淮河流域降水稀少。

人为原因:淮河流域垦殖指数高,农田面积大,农业用水量大;森林植被破坏严重,植被涵养水源能力差。

(4)上游植树造林,加强水土保持;在各大支流修建水库,调蓄径流;中游利用洼地修筑蓄洪工程;下游开挖入海新河,分散水流;加强湖泊对洪水的调节能力;加强预报、监测,提高人们的防灾、减灾意识。

(5)河流的补给形式主要有雨水、季节性积雪融水、冰川融水、湖泊水和地下水等。其中以雨水补给为主的河流径流量变化一般较大,以湖泊水、地下水补给为主的河流径流量变化一般较小。淮河主要以雨水补给为主,受季风气候的影响,淮河径流量的季节变化和年际变化较大,常形成洪涝灾害。“退田还湖”、“封山育林”可以利用湖泊的蓄水功能和森林的涵养水源功能,减少雨水补给的比例,增加淮河湖泊水和地下水补给的比例,从而减小淮河径流量的季节变化和年际变化,利于防洪。

25.下表为2007年气象卫星监测的我国西南三省林区火灾次数统计表。读表回答下列问题。(8分)

(单位:次)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

贵州 21 35 54 5 0 0 0 0 0 0 36 8

四川 23 7 26 8 0 0 0 0 0 0 0 3

云南 25 104 534 155 19 0 0 0 0 0 0 6

(1)说明西南三省林区火灾发生的时间分布特征,并分析其原因。

(2)请从水土保持的角度指出森林火灾对当地造成的危害。

解析:以2007年气象卫星监测的我国西南三省林区火灾次数统计表为材料,主要分析西南三省林区火灾发生的时间、原因、危害。第(1)题,分析表格三省各月林区火灾次数主要都集中在12月、1月、2月、3月、4月,即冬季和春季。由于西南三省气候为热带季风气候和亚热带季风气候,冬季和春季为干季。第(2)题,从水土保持的角度指出森林火灾对当地造成的危害,应从森林本身的功能和森林减少后的危害分析。

答案:(1)多发生在冬季和春季。正值西南地区干季,晴天多,降水少。

(2)植被破坏导致地表侵蚀加剧,森林涵养水源功能降低,可能引发山洪、泥石流、滑坡等次生灾害。