11.短文二篇习题课件(共36张ppt)

文档属性

| 名称 | 11.短文二篇习题课件(共36张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 657.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-26 18:08:29 | ||

图片预览

文档简介

11 短文二篇

学习导航

课文梳理

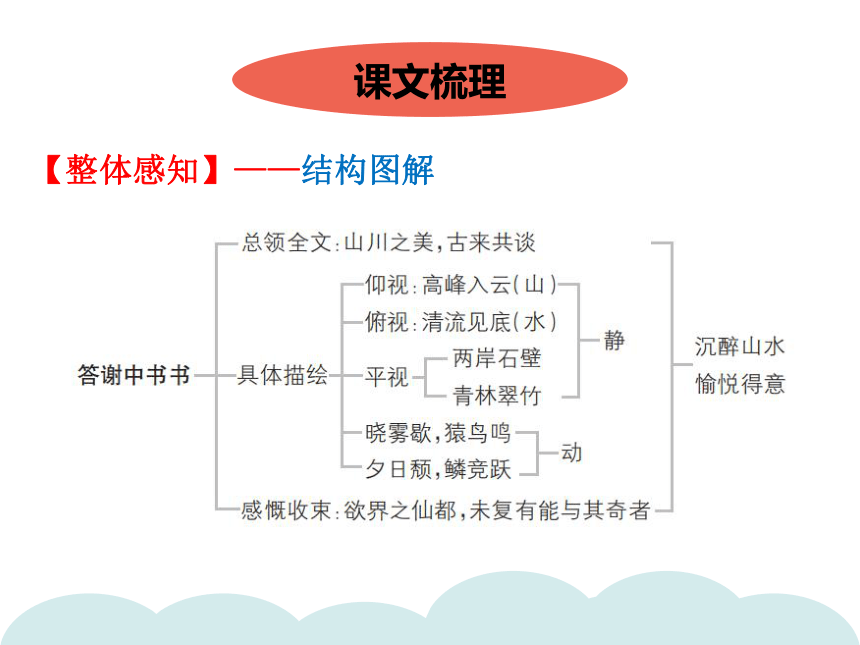

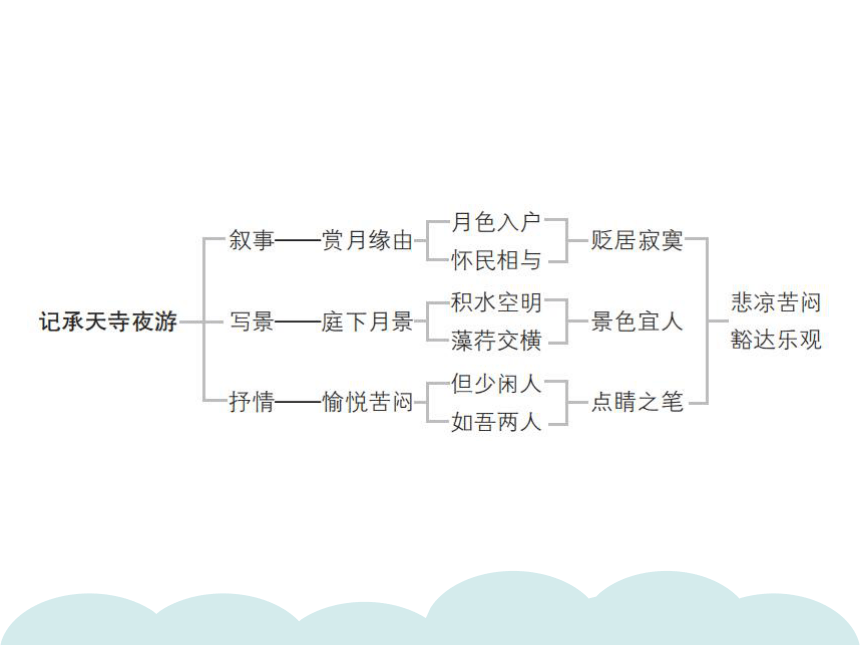

【整体感知】——结构图解

《答谢中书书》以清新的笔触描绘了秀美的山川景色,并借古证今,强调了山川之美,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

《记承天寺夜游》以寥寥数语,描绘了月夜幽美深远的景致,创造出一个冰清玉洁的透明境界,表现出作者光明磊落、胸无尘俗的襟怀,又饱含着宦海沉浮的悲凉之感和由此感悟到的生命自由的哲理,坦率地表露出其落拓不羁、随缘自适的旷达乐观的个性。

【整体感知】——文章主旨

【整体感知】——写作特色

《答谢中书书》

(1)优美的意境。自然景物的绮丽风光,本身就构成优美的意境,作者以自己独特的艺术感受和饱含感情的语言将其再现,激起了读者的审美兴致,从而形成了文学作品的意境。

(2)缜密的结构。本文虽是短文,可是作者构思精巧,将全文分为三部分。“山川之美,古来共谈”总领全文,从古至今,以“共谈”概说人人皆爱,以“美”点明全文中心。中间部分则具体叙写山川之美。最后点出“实是欲界之仙都。自康乐以

来,未复有能与其奇者”,先以感叹总括前文,复以名人证实此说。这样,首尾呼应,议叙结合,使文章主体部分更为鲜明突出。

(3)凝练的语言。这篇短文语言极富特色,言简意赅,无一句之虚,无一字之冗。先言“高峰”给人一个“高”的总体印象,再以“入云”给人以具体的印象。“五色交辉”“猿鸟乱鸣”“沉鳞竞跃”,“交”“乱”“竞”三个词的运用,使颜色、声音、动作的状态表露无遗。本文以四言句为主,非常整饬,最后以长句收束,犹如滔滔急流泻入大海。

《记承天寺夜游》

(1)叙事简约,写景富有特色。文章叙事简明扼要,“元丰六年十月十二日夜”起笔就扣住了“夜游”的“夜”字,径入题旨。“解衣欲睡,月色入户”,又把前面提到的“夜”具体化了。更重要的是,点出了“夜”的特点是月色溶溶,而非月黑风高。作者抓住这个特点,铺展文墨,简洁入题。本文绘景特色鲜明,“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,全句无字写月,而又无一字不在写月。月光临照,“庭下如积水空明”,可以推见月色之明;“水中藻、荇交横”,可以推见

月光之清。月光透过竹柏枝叶,投影到地上,才会形成如此奇妙的景象。由此可见,作者写景紧扣“月”字,从竹柏之影入手,独具匠心。

(2)景中有情,情景交融。本文虽然以写景为主,但景中有情,如作者见“月色入户”,则“欣然起行”,欢欣之情,溢于言表。“念无与为乐者”“遂”“寻”等无不显露出作者那微妙变化的思想感情。结尾更是用点睛之笔表达了作者虽遭贬谪仍强作轻松愉快的苦闷心情。

1. 《答谢中书书》描写的山川之美,美不胜收,请说说文中景物的美主要表现在哪些方面。

【解疑释难】

①山水相映之美。“高峰入云,清流见底”写山之峻峭、水之明丽,山的倒影给水铺上异彩,水的动势给山增加了活力。山水相伴相映,情趣盎然。②缤纷的色彩之美。“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”以蓝天作背景,绿水为衬托,绚丽动人,美不胜收。③晨昏变化之美。 “晓雾将歇,猿鸟乱鸣”写的是热烈欢快的晨景,“夕日欲颓,沉鳞竞

跃”写的是清静幽寂的暮景,晨昏的景色变化展现出大自然的无限美好。④动静相衬之美。一是形体的动与静,高峰为静,流水为动;二是光色的动与静,青林翠竹为静,五色交辉为动;三是声响的动与静,日出雾歇为静,猿鸣为动;太阳即将落山为静,游鱼跃水为动。以上各种景物交相辉映,构成了一幅怡神悦性的生动画卷。

2.《记承天寺夜游》中,作者自谓“闲人”,文中哪些语句与“闲”字有关?表达了作者怎样的心境?

与“闲”字有关的语句有“解衣欲睡,月色入户”,说明门庭冷落;“念无与为乐者”,表明交游之稀;“但少闲人如吾两人者耳”,点明其闲。“闲”字体现了作者复杂的心境,既有赏月的闲情雅致,又有郁郁不得志的惆怅情怀。

1.解释文中加点的词。

答谢中书书

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱( )备。晓雾将歇( ),猿鸟乱鸣;夕日欲颓( ),沉鳞竞( )跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与

( )其奇者。

达标训练

【基础过关】——重点词汇

都

消散

坠落

争相

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲( )睡,月色入户,欣然起行。念( )无与( )为乐者,遂( )至( )承天寺寻张怀民。怀民亦未寝( ),相与( )步于中庭。庭下如( )积水空明,水中藻、荇交横( ),盖( )竹柏影也。何夜无月?何处( )无竹柏?但( )少闲人如吾两人者耳(

)。

想要

考虑,想到

一起

于是,就

到

睡

共同,一起

好像

交错纵横

大概是

地方

只是

语气词,相当于“罢了”

2.文言词汇选择题。

(1)下列加点字词意思相同的一组是( )

A.山川之美/而两狼之并驱如故

B.四时俱备/学而时习之

C.实是欲界之仙都/是非木杮

D.自康乐以来/自李唐来,世人甚爱牡丹

D

【解析】A项,的/取消句子独立性;B项,季/按时;C项,判断词/这;D项,从。

(2)下列各组句子中,加点词意思相同的一项是

( )

A. 月色入户/元方入门不顾

B. 解衣欲睡/夕日欲颓

C. 遂至承天寺寻张怀民/肃遂拜蒙母

D. 念无与为乐者/未复有能与其奇者

C

【解析】A项,照进/走入;B项,想要/快要;C项,于是,就;D项,一起/参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思。

【基础过关】——句子翻译

1. 晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

2. 自康乐以来,未复有能与其奇者。

清晨的薄雾将要消散的时候,(可听到)猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;太阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跳出水面。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

3. 庭下如积水空明。

4. 水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

5. 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

月光照在院中好像积水一般清明澄澈。

水中仿佛有藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子吧。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

1.理解型默写

(1)《答谢中书书》以“ , ”总起全文,表达了作者对山川风物的愉悦的审美感受。而“ ”则把作者在山水之中飘飘欲仙的自得之态表现无遗。(用原文句子填空)

(2)在《答谢中书书》中,作者以清俊的笔触具体描绘了秀美的山川景色,“ , ”极力写出了山之高,水之净。(用原文句子填空)

【能力提升】——文意理解

山川之美 古来共谈

实是欲界之仙都

高峰入云

清流见底

(3)《记承天寺夜游》中,作者至承天寺邀请张怀民前的心理活动是“ ”;张怀民和作者有同样的愁思,大概也是由“ ”引起的吧。可见二人境遇相同,心意亦有相通之处,才能“心有灵犀一点通”。(用原文句子填空)

(4)《记承天寺夜游》中,原本打算就此入睡的作者因“ ”而欣然出行,因“ ”而寻张怀民,因“ ”而产生无尽的遐想。(用原文句子填空)

念无与为乐者

月色入户

月色入户

念无与为乐者

庭下如积水空明

2.(1)下面是对文章《答谢中书书》的理解,不正确的一项是( )

A.本文通过描写山水相映之美、色彩配合之美、晨昏变化之美和动静相衬之美,勾画出了一幅令人心旷神怡的山水画卷。

B.全文分三部分。“山川之美,古来共谈”总领全文,中间部分则具体叙写山川之美,最后以“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者”的感慨结束。

C. 文中“自康乐以来,未复有能与其奇者”一句的用意在于表明自谢灵运以来,没有人能够欣赏山水的妙处,而作者能够从中发现无尽的乐趣。

D. 本文描绘了“山川之美”,表达了作者热爱自然、沉醉山水的思想感情,并含蓄委婉地表达了自己仕途不得意之情。“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”此句衬托了“晴初霜旦”之时“林寒涧肃”的凄凉情景和渲染了萧瑟的气氛。

答案:D

【解析】没有表达“自己仕途不得意之情”。

(2)下面是对文章《记承天寺夜游》的理解,不正确的一项是( )

A.自比“闲人”,则所有意味尽含其中。透露出作者在贬谪中虽感慨深微,而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。

B.作者对月夜的景色作了美妙的描绘,真实地记录了他当时生活的一个片段,也体现了他与张怀民的深厚友谊和对知音甚多的无限感慨。

C.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”虚实相生,一正一侧。作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

D.文章表达的感情是微妙而复杂的:赏月的欣喜,漫步的悠闲,贬谪的悲凉,人生的感慨都包含其中。

答案:B

【解析】“对知音甚多的无限感慨”有误。

3. 简答题。

(1)《答谢中书书》一文的第一句话在全文结构上起什么作用?

(2)《答谢中书书》一文中的议论句是哪一句?有何作用?

总领全文,引出下文的写景、议论。

“自康乐以来,未复有能与其奇者。”表明能欣赏山水美景的人很少,同时表达了作者沉醉山水的愉悦之情和能够与古今山水知音比肩的得意之感。

(3)“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情?

透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。

(4)此文为作者遭贬之后所作,作者此时心情应抑郁才对,可作者却“欣然起行”,不但描绘了月景,还自诩“闲人”。对于作者这种做法,你怎样看待?结合实际谈谈。

作者此时心情虽抑郁,但作者的“欣然起行”、赏月和自诩“闲人”,都是苦中作乐,用来排遣抑郁。这种做法是值得称赞的,因为人不论遇到什么困难,多么抑郁,都应学会苦中作乐,找到生活的希望和乐趣,尽可能给自己一个快乐的心情。因为即使悲伤难过也是于事无补的。

【能力提升】——类文阅读

蒙骜①伐魏

蒙骜帅师伐魏,取高都、汲②。魏师数败,魏王患之,乃使人请信陵君于赵。信陵君畏得罪,不肯还,诫门下曰:“有敢为魏使通者死!”宾客莫敢谏。毛公、薛公见信陵君曰:“公子所以重于诸侯者,徒以有魏也。今魏急而公子不恤③一旦秦人克大梁夷先王之宗庙公子当何面目立天下乎!”语未卒,信陵君色变,趣④驾还魏。魏王持⑤信陵君而

泣,以为上将军。信陵君使人求援于诸侯。诸侯闻信陵君复为魏将,皆遣兵救魏。信陵君率五国之师败蒙骜于河外,蒙骜遁走。

(选自《资治通鉴》)

【注释】①蒙骜(ào):秦国大将。②高都、汲:地名。③恤:体恤,顾惜。④趣(cù):催促。⑤持:握着……的手。

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 蒙骜帅师伐魏/三人行,必有我师焉

B. 乃使人请信陵君于赵/去后乃至

C. 公子所以重于诸侯者/盖石性坚重

D. 诸侯闻信陵君复为魏将/有闻而传之者

D

【解析】A项,军队/老师;B项,于是/才;C项,地位高/重量重;D项,听说。

2.请用三条“/”给文中画线的句子断句。

今 魏 急 而 公 子 不 恤 一 旦 秦 人 克 大 梁夷 先 王 之 宗 庙 公 子 当 何 面 目 立 天 下 乎

/

/

/

3.结合选文,说说信陵君是一个怎样的人。

当毛公、薛公陈述利害后,信陵君马上改变了主意;当他带领诸侯联军对抗强秦时,能克敌制胜。可见信陵君是一个从善如流、深明大义、军事智慧才能出众的人。

【参考译文】秦将蒙骜率领军队攻打魏国,占领了高都和汲。魏军屡战屡败,魏王为此而忧虑,便派人到赵国请信陵君魏无忌回国。信陵君惧怕归国后被判罪,不肯返回,并告诫他的门客们说:“有胆敢替魏国使者通报消息的,处死!”于是,宾客无人敢规劝他。毛公、薛公拜见信陵君说:“您所以受到各国的敬重,只是因为强大的魏国还存在。现在魏国的情势危急,而您却毫不顾惜,一旦秦国人攻陷了国都大梁,将先王的宗庙铲为平地,您将以怎样的面目立在天下人的面前啊!”二人的话还未说完,信陵君已脸色大变,

就催人驾车赶回魏国。魏王见到信陵君后握着他的手啜泣不止,随即便任命他为上将军。信陵君派人向各诸侯国求援,各国听说信陵君又重新担任魏国的大将,都纷纷派兵援救魏国。信陵君率领五国联军在黄河以西击败蒙骜的军队,蒙骜带残部逃走。

谢谢!

学习导航

课文梳理

【整体感知】——结构图解

《答谢中书书》以清新的笔触描绘了秀美的山川景色,并借古证今,强调了山川之美,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

《记承天寺夜游》以寥寥数语,描绘了月夜幽美深远的景致,创造出一个冰清玉洁的透明境界,表现出作者光明磊落、胸无尘俗的襟怀,又饱含着宦海沉浮的悲凉之感和由此感悟到的生命自由的哲理,坦率地表露出其落拓不羁、随缘自适的旷达乐观的个性。

【整体感知】——文章主旨

【整体感知】——写作特色

《答谢中书书》

(1)优美的意境。自然景物的绮丽风光,本身就构成优美的意境,作者以自己独特的艺术感受和饱含感情的语言将其再现,激起了读者的审美兴致,从而形成了文学作品的意境。

(2)缜密的结构。本文虽是短文,可是作者构思精巧,将全文分为三部分。“山川之美,古来共谈”总领全文,从古至今,以“共谈”概说人人皆爱,以“美”点明全文中心。中间部分则具体叙写山川之美。最后点出“实是欲界之仙都。自康乐以

来,未复有能与其奇者”,先以感叹总括前文,复以名人证实此说。这样,首尾呼应,议叙结合,使文章主体部分更为鲜明突出。

(3)凝练的语言。这篇短文语言极富特色,言简意赅,无一句之虚,无一字之冗。先言“高峰”给人一个“高”的总体印象,再以“入云”给人以具体的印象。“五色交辉”“猿鸟乱鸣”“沉鳞竞跃”,“交”“乱”“竞”三个词的运用,使颜色、声音、动作的状态表露无遗。本文以四言句为主,非常整饬,最后以长句收束,犹如滔滔急流泻入大海。

《记承天寺夜游》

(1)叙事简约,写景富有特色。文章叙事简明扼要,“元丰六年十月十二日夜”起笔就扣住了“夜游”的“夜”字,径入题旨。“解衣欲睡,月色入户”,又把前面提到的“夜”具体化了。更重要的是,点出了“夜”的特点是月色溶溶,而非月黑风高。作者抓住这个特点,铺展文墨,简洁入题。本文绘景特色鲜明,“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,全句无字写月,而又无一字不在写月。月光临照,“庭下如积水空明”,可以推见月色之明;“水中藻、荇交横”,可以推见

月光之清。月光透过竹柏枝叶,投影到地上,才会形成如此奇妙的景象。由此可见,作者写景紧扣“月”字,从竹柏之影入手,独具匠心。

(2)景中有情,情景交融。本文虽然以写景为主,但景中有情,如作者见“月色入户”,则“欣然起行”,欢欣之情,溢于言表。“念无与为乐者”“遂”“寻”等无不显露出作者那微妙变化的思想感情。结尾更是用点睛之笔表达了作者虽遭贬谪仍强作轻松愉快的苦闷心情。

1. 《答谢中书书》描写的山川之美,美不胜收,请说说文中景物的美主要表现在哪些方面。

【解疑释难】

①山水相映之美。“高峰入云,清流见底”写山之峻峭、水之明丽,山的倒影给水铺上异彩,水的动势给山增加了活力。山水相伴相映,情趣盎然。②缤纷的色彩之美。“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”以蓝天作背景,绿水为衬托,绚丽动人,美不胜收。③晨昏变化之美。 “晓雾将歇,猿鸟乱鸣”写的是热烈欢快的晨景,“夕日欲颓,沉鳞竞

跃”写的是清静幽寂的暮景,晨昏的景色变化展现出大自然的无限美好。④动静相衬之美。一是形体的动与静,高峰为静,流水为动;二是光色的动与静,青林翠竹为静,五色交辉为动;三是声响的动与静,日出雾歇为静,猿鸣为动;太阳即将落山为静,游鱼跃水为动。以上各种景物交相辉映,构成了一幅怡神悦性的生动画卷。

2.《记承天寺夜游》中,作者自谓“闲人”,文中哪些语句与“闲”字有关?表达了作者怎样的心境?

与“闲”字有关的语句有“解衣欲睡,月色入户”,说明门庭冷落;“念无与为乐者”,表明交游之稀;“但少闲人如吾两人者耳”,点明其闲。“闲”字体现了作者复杂的心境,既有赏月的闲情雅致,又有郁郁不得志的惆怅情怀。

1.解释文中加点的词。

答谢中书书

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱( )备。晓雾将歇( ),猿鸟乱鸣;夕日欲颓( ),沉鳞竞( )跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与

( )其奇者。

达标训练

【基础过关】——重点词汇

都

消散

坠落

争相

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲( )睡,月色入户,欣然起行。念( )无与( )为乐者,遂( )至( )承天寺寻张怀民。怀民亦未寝( ),相与( )步于中庭。庭下如( )积水空明,水中藻、荇交横( ),盖( )竹柏影也。何夜无月?何处( )无竹柏?但( )少闲人如吾两人者耳(

)。

想要

考虑,想到

一起

于是,就

到

睡

共同,一起

好像

交错纵横

大概是

地方

只是

语气词,相当于“罢了”

2.文言词汇选择题。

(1)下列加点字词意思相同的一组是( )

A.山川之美/而两狼之并驱如故

B.四时俱备/学而时习之

C.实是欲界之仙都/是非木杮

D.自康乐以来/自李唐来,世人甚爱牡丹

D

【解析】A项,的/取消句子独立性;B项,季/按时;C项,判断词/这;D项,从。

(2)下列各组句子中,加点词意思相同的一项是

( )

A. 月色入户/元方入门不顾

B. 解衣欲睡/夕日欲颓

C. 遂至承天寺寻张怀民/肃遂拜蒙母

D. 念无与为乐者/未复有能与其奇者

C

【解析】A项,照进/走入;B项,想要/快要;C项,于是,就;D项,一起/参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思。

【基础过关】——句子翻译

1. 晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

2. 自康乐以来,未复有能与其奇者。

清晨的薄雾将要消散的时候,(可听到)猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;太阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跳出水面。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

3. 庭下如积水空明。

4. 水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

5. 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

月光照在院中好像积水一般清明澄澈。

水中仿佛有藻、荇交错纵横,大概是竹子和柏树的影子吧。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

1.理解型默写

(1)《答谢中书书》以“ , ”总起全文,表达了作者对山川风物的愉悦的审美感受。而“ ”则把作者在山水之中飘飘欲仙的自得之态表现无遗。(用原文句子填空)

(2)在《答谢中书书》中,作者以清俊的笔触具体描绘了秀美的山川景色,“ , ”极力写出了山之高,水之净。(用原文句子填空)

【能力提升】——文意理解

山川之美 古来共谈

实是欲界之仙都

高峰入云

清流见底

(3)《记承天寺夜游》中,作者至承天寺邀请张怀民前的心理活动是“ ”;张怀民和作者有同样的愁思,大概也是由“ ”引起的吧。可见二人境遇相同,心意亦有相通之处,才能“心有灵犀一点通”。(用原文句子填空)

(4)《记承天寺夜游》中,原本打算就此入睡的作者因“ ”而欣然出行,因“ ”而寻张怀民,因“ ”而产生无尽的遐想。(用原文句子填空)

念无与为乐者

月色入户

月色入户

念无与为乐者

庭下如积水空明

2.(1)下面是对文章《答谢中书书》的理解,不正确的一项是( )

A.本文通过描写山水相映之美、色彩配合之美、晨昏变化之美和动静相衬之美,勾画出了一幅令人心旷神怡的山水画卷。

B.全文分三部分。“山川之美,古来共谈”总领全文,中间部分则具体叙写山川之美,最后以“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者”的感慨结束。

C. 文中“自康乐以来,未复有能与其奇者”一句的用意在于表明自谢灵运以来,没有人能够欣赏山水的妙处,而作者能够从中发现无尽的乐趣。

D. 本文描绘了“山川之美”,表达了作者热爱自然、沉醉山水的思想感情,并含蓄委婉地表达了自己仕途不得意之情。“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”此句衬托了“晴初霜旦”之时“林寒涧肃”的凄凉情景和渲染了萧瑟的气氛。

答案:D

【解析】没有表达“自己仕途不得意之情”。

(2)下面是对文章《记承天寺夜游》的理解,不正确的一项是( )

A.自比“闲人”,则所有意味尽含其中。透露出作者在贬谪中虽感慨深微,而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。

B.作者对月夜的景色作了美妙的描绘,真实地记录了他当时生活的一个片段,也体现了他与张怀民的深厚友谊和对知音甚多的无限感慨。

C.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”虚实相生,一正一侧。作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

D.文章表达的感情是微妙而复杂的:赏月的欣喜,漫步的悠闲,贬谪的悲凉,人生的感慨都包含其中。

答案:B

【解析】“对知音甚多的无限感慨”有误。

3. 简答题。

(1)《答谢中书书》一文的第一句话在全文结构上起什么作用?

(2)《答谢中书书》一文中的议论句是哪一句?有何作用?

总领全文,引出下文的写景、议论。

“自康乐以来,未复有能与其奇者。”表明能欣赏山水美景的人很少,同时表达了作者沉醉山水的愉悦之情和能够与古今山水知音比肩的得意之感。

(3)“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情?

透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。

(4)此文为作者遭贬之后所作,作者此时心情应抑郁才对,可作者却“欣然起行”,不但描绘了月景,还自诩“闲人”。对于作者这种做法,你怎样看待?结合实际谈谈。

作者此时心情虽抑郁,但作者的“欣然起行”、赏月和自诩“闲人”,都是苦中作乐,用来排遣抑郁。这种做法是值得称赞的,因为人不论遇到什么困难,多么抑郁,都应学会苦中作乐,找到生活的希望和乐趣,尽可能给自己一个快乐的心情。因为即使悲伤难过也是于事无补的。

【能力提升】——类文阅读

蒙骜①伐魏

蒙骜帅师伐魏,取高都、汲②。魏师数败,魏王患之,乃使人请信陵君于赵。信陵君畏得罪,不肯还,诫门下曰:“有敢为魏使通者死!”宾客莫敢谏。毛公、薛公见信陵君曰:“公子所以重于诸侯者,徒以有魏也。今魏急而公子不恤③一旦秦人克大梁夷先王之宗庙公子当何面目立天下乎!”语未卒,信陵君色变,趣④驾还魏。魏王持⑤信陵君而

泣,以为上将军。信陵君使人求援于诸侯。诸侯闻信陵君复为魏将,皆遣兵救魏。信陵君率五国之师败蒙骜于河外,蒙骜遁走。

(选自《资治通鉴》)

【注释】①蒙骜(ào):秦国大将。②高都、汲:地名。③恤:体恤,顾惜。④趣(cù):催促。⑤持:握着……的手。

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A. 蒙骜帅师伐魏/三人行,必有我师焉

B. 乃使人请信陵君于赵/去后乃至

C. 公子所以重于诸侯者/盖石性坚重

D. 诸侯闻信陵君复为魏将/有闻而传之者

D

【解析】A项,军队/老师;B项,于是/才;C项,地位高/重量重;D项,听说。

2.请用三条“/”给文中画线的句子断句。

今 魏 急 而 公 子 不 恤 一 旦 秦 人 克 大 梁夷 先 王 之 宗 庙 公 子 当 何 面 目 立 天 下 乎

/

/

/

3.结合选文,说说信陵君是一个怎样的人。

当毛公、薛公陈述利害后,信陵君马上改变了主意;当他带领诸侯联军对抗强秦时,能克敌制胜。可见信陵君是一个从善如流、深明大义、军事智慧才能出众的人。

【参考译文】秦将蒙骜率领军队攻打魏国,占领了高都和汲。魏军屡战屡败,魏王为此而忧虑,便派人到赵国请信陵君魏无忌回国。信陵君惧怕归国后被判罪,不肯返回,并告诫他的门客们说:“有胆敢替魏国使者通报消息的,处死!”于是,宾客无人敢规劝他。毛公、薛公拜见信陵君说:“您所以受到各国的敬重,只是因为强大的魏国还存在。现在魏国的情势危急,而您却毫不顾惜,一旦秦国人攻陷了国都大梁,将先王的宗庙铲为平地,您将以怎样的面目立在天下人的面前啊!”二人的话还未说完,信陵君已脸色大变,

就催人驾车赶回魏国。魏王见到信陵君后握着他的手啜泣不止,随即便任命他为上将军。信陵君派人向各诸侯国求援,各国听说信陵君又重新担任魏国的大将,都纷纷派兵援救魏国。信陵君率领五国联军在黄河以西击败蒙骜的军队,蒙骜带残部逃走。

谢谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读