人教版高中语文必修5-9《说“木叶”》 课件 (共54张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修5-9《说“木叶”》 课件 (共54张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-11-30 21:30:46 | ||

图片预览

文档简介

林 庚

清华大学中文系教授,既是诗人,又是学者。在唐诗和楚辞的研究中卓有建树,提出了著名的“盛唐气象”。林庚先生历任厦门大学、燕京大学、北京大学中文系的教授,出版过《春野与窗》、《问路集》等六部新诗集及古典文学专著《诗人李白》、《中国文学简史》等。

林庚

林庚 (1910-2006)

秋日送别春天的心——缅怀诗人林庚。燕园,少了一位良师;天堂,多了一位诗人。(载自北京大学校园网)

年少时 “清华四剑客” (吴组缃、李长之、季羡林)之一;年老时 “北大中文四老” (吴组缃、王瑶、季镇淮)之一。 北大诗歌中心主任。知行合一的学者诗人。“喧闹时代的隐退者”。

作者简介

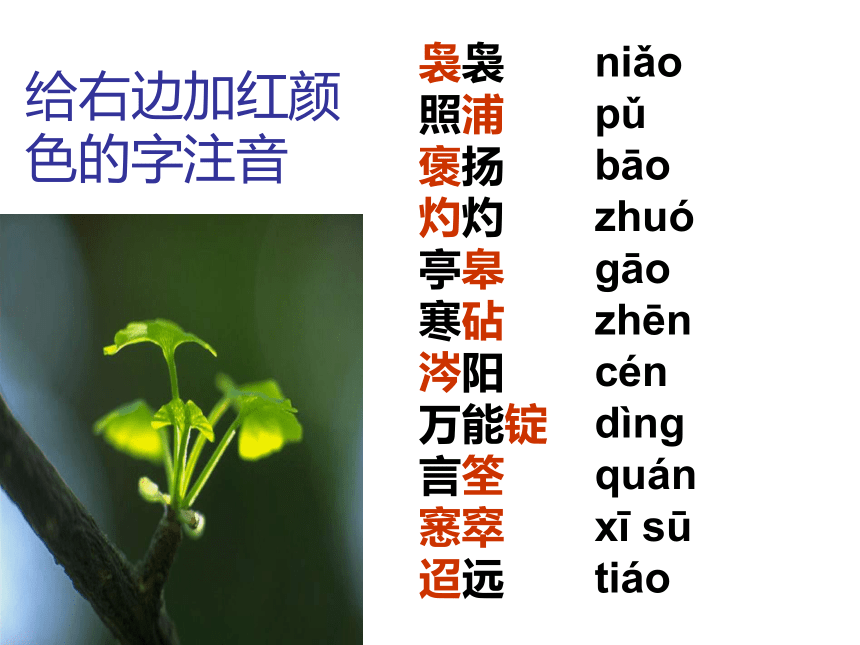

袅袅

照浦

褒扬

灼灼

亭皋

寒砧

涔阳

万能锭

言筌

窸窣

迢远

niǎo

pǔ

bāo

zhuó

gāo

zhēn

cén

dìng

quán

xī sū

tiáo

给右边加红颜色的字注音

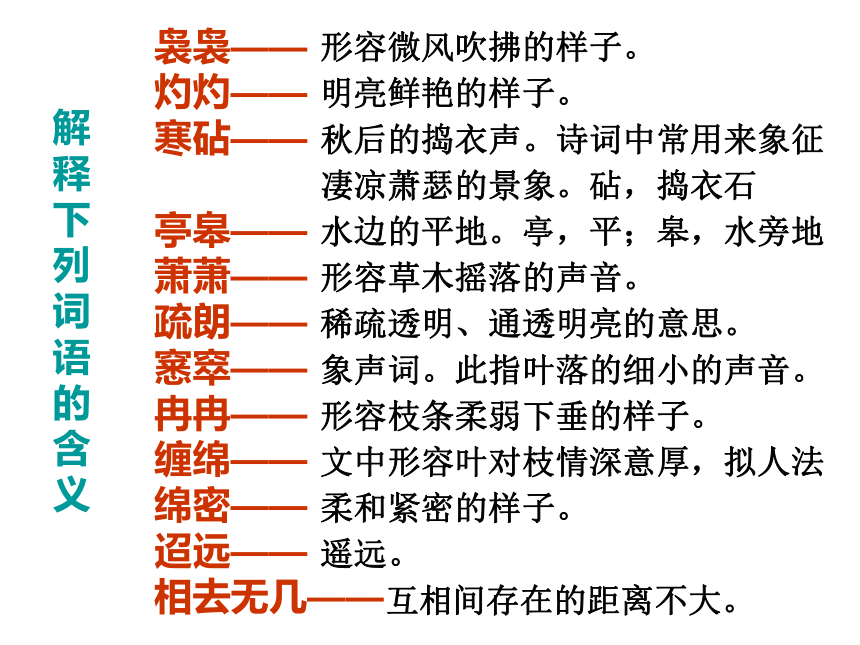

袅袅——

灼灼——

寒砧——

亭皋——

萧萧——

疏朗——

窸窣——

冉冉——

缠绵——

绵密——

迢远——

相去无几——

形容微风吹拂的样子。

明亮鲜艳的样子。

秋后的捣衣声。诗词中常用来象征

凄凉萧瑟的景象。砧,捣衣石

水边的平地。亭,平;皋,水旁地

形容草木摇落的声音。

稀疏透明、通透明亮的意思。

象声词。此指叶落的细小的声音。

形容枝条柔弱下垂的样子。

文中形容叶对枝情深意厚,拟人法

柔和紧密的样子。

遥远。

互相间存在的距离不大。

解释下列词语的含义

整体感知

理清思路,概括各段段意

第一段:

说明从屈原《九歌》开始,“木叶”成为诗人笔下钟爱的形象。

文章举了谢庄《月赋》、陆厥《临江王节士歌》、王褒《渡河北》为例。

帝子降兮北渚,木眇眇兮愁予。

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

歌词描述了湘君、湘夫人的悲欢离合,他们虽然生死契阔,欢会难期,思而不见,却彼此爱恋不忘。

第二段:

说明“木叶”就是“树叶”,但是古代诗歌中有用“树”的,有用“叶”的,就是用“树叶”的十分少见。大量的是用“木叶”,又发展到用“落木”。

第三段:

说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关健在于“木”字。

在诗歌中,概念相同的词语,也有可能在形象上大有区别。

阅读4~6段,思考:

本部分说明了“木”的哪两个艺术特征?为什么有这些特征?

1、含有落叶的因素。(4)因为诗歌语言在概念的背后,还躲着暗示性,它仿佛是概念的影子。(5)

2、有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。(6)

第四段:说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

从“木”所用的场合可以看出,自屈原开始把“木”用在秋风叶落的季节后,后代诗人都以此在秋天的情景中取得鲜明形象效果。作者把曹植诗中的“树”的形象与吴均诗中“木”的形象作比较,“树”没有落叶的形象,而“木”显然是落叶的景况。

第五段:说明“木”为什么会有这个特征。

因为诗歌语言在概念背后,还躲着暗示性。“木”作为“树”的概念的同时,还具有一般“木头”“木料”“木板”等影子。这潜在的形象让我们想起树干,而不大想到叶子,“叶”因此被排斥在“木”的形象之外,这排斥暗示着落叶。而“树”与“叶”的形象之间是十分一致的。以周邦彦的词为例加以说明。

第六段:说明“木”的第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

正因如此,《九歌》中的“木叶”才如此生动。

曹植《美女篇》中的“落叶”,是饱含水分的繁密的叶子;

司空曙《喜外弟卢纶见宿》中的“黄叶”,是在蒙蒙细雨中,没有干燥之感,因此都与“木叶”的形象不同。

至于“落木”,比“木叶”更显得空阔。

第7段的主要内容?

小结。说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

全文结构:引题——主体——小结

概括文章内容:

1、说明从屈原开始,“木叶”成为诗人钟爱的形象。

2、古代诗歌中很少用“树叶”,后又发展到用“落木”。

3、说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在于“木”字。在诗歌中,概念相同的词语,也有可能在形象上大有区别。

4、说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

6、第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

5、说明为什么会有这个特征。(有暗示性)

7、说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

发现问题(1—3)

分析问题

(4—6)

析“木”的两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术领域:

一字之差

相隔千里

全文思 路

“木叶”为古代诗人所钟爱

1、诗中的“木叶”引出话题

2、探寻多用“木叶”的理由

3、概念相同形象有别

4,5、木叶的第一特征:

6、木叶的第二特征:

7、“木叶”“树叶”一字千里

以小见大 深入浅出

讨论交流

文中意象除木叶外还有哪些?找出与它们相关的诗句,并分析这些意象表达的意味。

1后皇家树,橘徕服兮

2桂树丛生兮山之幽

3庭中有奇树,绿叶发华滋

4 高树多悲风,海水扬其波

5午阴嘉树清圆

树

叶

叶密鸟飞碍,风轻花落迟

皎皎云间月,灼灼叶中华

树

繁茂的枝叶

密密层层的浓阴

褐绿色的树皮

生机 活力

木

秋月照层岭,寒风扫高木

树

木

满树的叶子

浓阴

水分很充足

浓绿

木头木料、木板

树干

落叶

秋天

微黄

干燥

木叶

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

洞庭始波,木叶微脱

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山

秋风吹木叶,还似洞庭波

亭皋木叶下,陇首秋云飞

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳

木 叶 的特征

本身含有落叶的因素

微黄干燥

单纯、空阔、疏朗的清秋气息。

场合:

秋天叶落

情感:

离人的叹息、游子的漂泊

落木

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦

落叶

美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩

日暮风吹,叶落依枝

黄叶

静夜四无邻,荒居旧业贫;雨中黄叶树,灯下白头人

美女妖且闲,采桑歧路间。柔条何冉冉,落叶何翩翩。

——曹植《美女篇》

春夏之交饱含水分的繁密的叶子。

静夜四无邻,荒居旧业贫。

雨中黄叶树,灯下白头人。

——司空曙《喜外弟卢纶见宿》

微黄而不飘零,因雨而湿润着。

(1)“落木”与“落叶”的意味有何不同?

(2)“木叶”与“落木”的意味又有何区别?

“落木”与“落叶”的不同: “落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“木叶”还进一层,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的清秋气息和一点绵密之意也洗净了。

“落木”比“木叶”更显得空阔,少了“叶”便少了清秋的绵密之意,完全是一片悲凉、凄清。

1、引证法

2、例论证

3、对比论证

树

木

叶

2、论证方法

——突出形象,深化主旨

探究“木叶”是表象,本质是为了探究诗歌文字的联想意义,诗歌语言的丰富性,诗歌语言的暗示性。

化深奥为简单,化抽象为形象。

3、论证效果

本文作者既是一位深谙诗歌妙道的学者,也是一位畅游诗歌海洋的高手,文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句揣摩一下这对于阐发道理起了怎样的作用?

其作用主要体现在三个方面:

一是引子,可以援引出议论话题;

二是例证,可以使得对道理的分析有根有据;

三是增强文气,增添了文章的文化内涵与审美意蕴。

第二课时

课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,而标题却拟为 “说‘木叶’” ,若改为 “谈谈诗歌语言的暗示性” ,你以为如何?

标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性” ,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术论文。而标题拟为 “说‘木叶’” ,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

读诗,要读出躲在概念后面的语言的暗示性,从概念领域进入到艺术形象领域,才能读出诗歌丰富的内涵。

暗示

生活常识暗示

文化心理暗示

文化传统:历代文学作品、典故所构成的文化氛围。

比较“梅”不同的生长环境,分析三种“梅”的不同形象,赋予了诗人怎样的情感

王安石《梅花》

墙角数枝梅,

凌寒独自开。

遥知不是雪,

为有暗香来。

陆游《卜算子》

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更著风和雨。

无意苦争春,

一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,

只有香如故。

毛泽东《卜算子》

风雨送春归,

飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,

犹有花枝俏。

俏也不争春,

只把春来报,

待到山花烂漫时,

她在丛中笑。

王安石《梅花》,表现了梅花“凌寒独自开”的高贵品格。我国古代把松、竹、梅誉为“岁寒三友”,是高贵圣洁的象征,这首《梅花》的意象表现的就是我国这种传统文化精神。

陆游《卜算子·咏梅》表达的是“寂寞开无主”的无奈、“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。

毛泽东的词与陆游的词题、调相同,意境却截然不同,毛词巧妙地把陆游词中对梅花不幸遭遇的倾诉和孤芳自赏的表露化为对她达观坚定的描述和高贵纯洁的赞颂,毛词中有一种超越时空的壮美和豪放乐观,振奋人心。

柳

仔细阅读下面的诗词,然后填空

A 闺中少妇不知愁,春日凝装上翠楼。忽见陌头杨柳色,

悔叫夫婿觅封侯。(《闺怨》 唐 王昌龄)

B 天下伤心处,劳劳送客亭。春风知别苦,不遣柳条青。 (《劳劳亭》 唐 李白)

C 先生不知何许人也。亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。

D 山下孤烟远村,天边独树高原。一瓢颜回陋巷,五柳先生对门。(《田园乐》唐 王维)

柳树在中华文化中可谓源远流长,丰富多姿,因此历代咏柳的诗、词不计其数,文人更常借柳寄托情意:因柳是温柔谦逊的象征,所以古人常以之自勉自励,如( );因受陶潜影响,柳也是后人向往的桃源所在,如( );柳与“留”同音,因此折柳赠别也可以表达分别时留恋难舍之情,如( );后来更以见柳兴起对远方发人的思念之情,如( ),“柳情”真是蕴涵丰富啊!

C

B

A

D

咏 柳

贺知章

碧玉妆成一树高,

万条垂下绿丝绦,

不知细叶谁裁出,

二月春风似剪刀。

柳

李商隐

曾逐东风拂舞筵,

乐游春苑断肠天。

如何肯到清秋日,

已带斜阳又带蝉。

垂柳

唐彦谦

绊惹春风别有情,

世间谁敢斗轻盈?

楚王江畔无端种,

饿种纤腰学不成。

唐诗:纤柔轻盈,妖媚多情。反衬邀宠取媚的小人的无耻和朝政的腐败。

贺诗:亭亭玉立,碧绿丰茂,枝条分披,细叶精致。诗人借咏柳赞美春色的美丽和自然的活力。

李诗:用春日之柳的繁茂衬秋日之柳的枯凋。借咏柳自伤迟暮,倾诉隐衷。

举头望明月,低头思故乡。

露从今夜白,月是故乡明。

海上生明月,天涯共此时。

但愿人长久,千里共婵娟。

对故乡亲人的思念

杨柳岸晓风残月

别时茫茫江浸月

烟笼寒水月笼沙

无言独上西楼,月如钩

举杯邀明月

明月几时有

秦时明月汉时关

供参考景物

梅之佳友:

岁寒三友——松、竹、梅;

四君子——梅、兰、竹、菊;

雪中四友——迎春、玉梅、水仙、山茶;

五清——梅、竹、松、水仙、月季;

五洁——水、月、松、竹、梅。

结合实际情况,选择有关意象,搜集诗歌,建立自己的意象小册子(各组交流,分别选一种景物)

愁

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。——李煜(亡国之愁)

试问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。(失意闲愁)

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,怎一个愁字了得?(孤独之愁)

字典(概念解释) :忧伤的心情

诗歌(形象解释) :

两个黄鹂鸣翠柳

月出惊山鸟

时鸣春涧中

恨别鸟惊心

千山鸟飞绝

柴门鸟雀噪

鸟鸣山更幽

羁鸟恋旧林

有空远感觉

寒雨连江夜入吴

骤雨初歇

夜来风雨声

渭城朝雨浥轻尘

红雨随心翻作浪

空山新雨后

叶上初阳千宿雨

山色空濛雨亦奇

细雨鱼儿出,微风燕子斜

对潇潇暮雨洒江天

天街小雨润如酥

一是清新可爱的,还有一个是忧愁的

月上柳梢头

杨柳岸晓风残月

别时茫茫江浸月

山高月小

无言独上西楼,月如钩

月是故乡明

举杯邀明月

床前明月光

近水楼台先得月

明月几时有

秦时明月汉时关

美丽、忧愁、冷清、思念

何当共剪西窗烛

蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明

云母屏风烛影深

银烛秋光泛画屏

红烛自怜无好计

灭烛怜光满,披衣觉露滋

洞房昨夜停红烛

相思情、愁别意

清华大学中文系教授,既是诗人,又是学者。在唐诗和楚辞的研究中卓有建树,提出了著名的“盛唐气象”。林庚先生历任厦门大学、燕京大学、北京大学中文系的教授,出版过《春野与窗》、《问路集》等六部新诗集及古典文学专著《诗人李白》、《中国文学简史》等。

林庚

林庚 (1910-2006)

秋日送别春天的心——缅怀诗人林庚。燕园,少了一位良师;天堂,多了一位诗人。(载自北京大学校园网)

年少时 “清华四剑客” (吴组缃、李长之、季羡林)之一;年老时 “北大中文四老” (吴组缃、王瑶、季镇淮)之一。 北大诗歌中心主任。知行合一的学者诗人。“喧闹时代的隐退者”。

作者简介

袅袅

照浦

褒扬

灼灼

亭皋

寒砧

涔阳

万能锭

言筌

窸窣

迢远

niǎo

pǔ

bāo

zhuó

gāo

zhēn

cén

dìng

quán

xī sū

tiáo

给右边加红颜色的字注音

袅袅——

灼灼——

寒砧——

亭皋——

萧萧——

疏朗——

窸窣——

冉冉——

缠绵——

绵密——

迢远——

相去无几——

形容微风吹拂的样子。

明亮鲜艳的样子。

秋后的捣衣声。诗词中常用来象征

凄凉萧瑟的景象。砧,捣衣石

水边的平地。亭,平;皋,水旁地

形容草木摇落的声音。

稀疏透明、通透明亮的意思。

象声词。此指叶落的细小的声音。

形容枝条柔弱下垂的样子。

文中形容叶对枝情深意厚,拟人法

柔和紧密的样子。

遥远。

互相间存在的距离不大。

解释下列词语的含义

整体感知

理清思路,概括各段段意

第一段:

说明从屈原《九歌》开始,“木叶”成为诗人笔下钟爱的形象。

文章举了谢庄《月赋》、陆厥《临江王节士歌》、王褒《渡河北》为例。

帝子降兮北渚,木眇眇兮愁予。

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

歌词描述了湘君、湘夫人的悲欢离合,他们虽然生死契阔,欢会难期,思而不见,却彼此爱恋不忘。

第二段:

说明“木叶”就是“树叶”,但是古代诗歌中有用“树”的,有用“叶”的,就是用“树叶”的十分少见。大量的是用“木叶”,又发展到用“落木”。

第三段:

说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关健在于“木”字。

在诗歌中,概念相同的词语,也有可能在形象上大有区别。

阅读4~6段,思考:

本部分说明了“木”的哪两个艺术特征?为什么有这些特征?

1、含有落叶的因素。(4)因为诗歌语言在概念的背后,还躲着暗示性,它仿佛是概念的影子。(5)

2、有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。(6)

第四段:说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

从“木”所用的场合可以看出,自屈原开始把“木”用在秋风叶落的季节后,后代诗人都以此在秋天的情景中取得鲜明形象效果。作者把曹植诗中的“树”的形象与吴均诗中“木”的形象作比较,“树”没有落叶的形象,而“木”显然是落叶的景况。

第五段:说明“木”为什么会有这个特征。

因为诗歌语言在概念背后,还躲着暗示性。“木”作为“树”的概念的同时,还具有一般“木头”“木料”“木板”等影子。这潜在的形象让我们想起树干,而不大想到叶子,“叶”因此被排斥在“木”的形象之外,这排斥暗示着落叶。而“树”与“叶”的形象之间是十分一致的。以周邦彦的词为例加以说明。

第六段:说明“木”的第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

正因如此,《九歌》中的“木叶”才如此生动。

曹植《美女篇》中的“落叶”,是饱含水分的繁密的叶子;

司空曙《喜外弟卢纶见宿》中的“黄叶”,是在蒙蒙细雨中,没有干燥之感,因此都与“木叶”的形象不同。

至于“落木”,比“木叶”更显得空阔。

第7段的主要内容?

小结。说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

全文结构:引题——主体——小结

概括文章内容:

1、说明从屈原开始,“木叶”成为诗人钟爱的形象。

2、古代诗歌中很少用“树叶”,后又发展到用“落木”。

3、说明“木叶”“落木”与“树叶”“落叶”的不同,关键在于“木”字。在诗歌中,概念相同的词语,也有可能在形象上大有区别。

4、说明“木”的第一个艺术特征:含有落叶的因素。

6、第二个艺术特征:有落叶的微黄与干燥之感,带来疏朗的秋天气息。

5、说明为什么会有这个特征。(有暗示性)

7、说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

发现问题(1—3)

分析问题

(4—6)

析“木”的两个艺术特征

总结全文

(7)

艺术领域:

一字之差

相隔千里

全文思 路

“木叶”为古代诗人所钟爱

1、诗中的“木叶”引出话题

2、探寻多用“木叶”的理由

3、概念相同形象有别

4,5、木叶的第一特征:

6、木叶的第二特征:

7、“木叶”“树叶”一字千里

以小见大 深入浅出

讨论交流

文中意象除木叶外还有哪些?找出与它们相关的诗句,并分析这些意象表达的意味。

1后皇家树,橘徕服兮

2桂树丛生兮山之幽

3庭中有奇树,绿叶发华滋

4 高树多悲风,海水扬其波

5午阴嘉树清圆

树

叶

叶密鸟飞碍,风轻花落迟

皎皎云间月,灼灼叶中华

树

繁茂的枝叶

密密层层的浓阴

褐绿色的树皮

生机 活力

木

秋月照层岭,寒风扫高木

树

木

满树的叶子

浓阴

水分很充足

浓绿

木头木料、木板

树干

落叶

秋天

微黄

干燥

木叶

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下

洞庭始波,木叶微脱

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山

秋风吹木叶,还似洞庭波

亭皋木叶下,陇首秋云飞

九月寒砧催木叶,十年征戍忆辽阳

木 叶 的特征

本身含有落叶的因素

微黄干燥

单纯、空阔、疏朗的清秋气息。

场合:

秋天叶落

情感:

离人的叹息、游子的漂泊

落木

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来

辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦

落叶

美女妖且闲,采桑歧路间;柔条纷冉冉,落叶何翩翩

日暮风吹,叶落依枝

黄叶

静夜四无邻,荒居旧业贫;雨中黄叶树,灯下白头人

美女妖且闲,采桑歧路间。柔条何冉冉,落叶何翩翩。

——曹植《美女篇》

春夏之交饱含水分的繁密的叶子。

静夜四无邻,荒居旧业贫。

雨中黄叶树,灯下白头人。

——司空曙《喜外弟卢纶见宿》

微黄而不飘零,因雨而湿润着。

(1)“落木”与“落叶”的意味有何不同?

(2)“木叶”与“落木”的意味又有何区别?

“落木”与“落叶”的不同: “落叶”是春夏之交饱含着水分的繁密的叶子,而“落木”比“木叶”还进一层,不仅触觉上有干燥之感,而且连“叶”字所保留的清秋气息和一点绵密之意也洗净了。

“落木”比“木叶”更显得空阔,少了“叶”便少了清秋的绵密之意,完全是一片悲凉、凄清。

1、引证法

2、例论证

3、对比论证

树

木

叶

2、论证方法

——突出形象,深化主旨

探究“木叶”是表象,本质是为了探究诗歌文字的联想意义,诗歌语言的丰富性,诗歌语言的暗示性。

化深奥为简单,化抽象为形象。

3、论证效果

本文作者既是一位深谙诗歌妙道的学者,也是一位畅游诗歌海洋的高手,文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句揣摩一下这对于阐发道理起了怎样的作用?

其作用主要体现在三个方面:

一是引子,可以援引出议论话题;

二是例证,可以使得对道理的分析有根有据;

三是增强文气,增添了文章的文化内涵与审美意蕴。

第二课时

课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,而标题却拟为 “说‘木叶’” ,若改为 “谈谈诗歌语言的暗示性” ,你以为如何?

标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性” ,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术论文。而标题拟为 “说‘木叶’” ,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。

读诗,要读出躲在概念后面的语言的暗示性,从概念领域进入到艺术形象领域,才能读出诗歌丰富的内涵。

暗示

生活常识暗示

文化心理暗示

文化传统:历代文学作品、典故所构成的文化氛围。

比较“梅”不同的生长环境,分析三种“梅”的不同形象,赋予了诗人怎样的情感

王安石《梅花》

墙角数枝梅,

凌寒独自开。

遥知不是雪,

为有暗香来。

陆游《卜算子》

驿外断桥边,

寂寞开无主。

已是黄昏独自愁,

更著风和雨。

无意苦争春,

一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,

只有香如故。

毛泽东《卜算子》

风雨送春归,

飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,

犹有花枝俏。

俏也不争春,

只把春来报,

待到山花烂漫时,

她在丛中笑。

王安石《梅花》,表现了梅花“凌寒独自开”的高贵品格。我国古代把松、竹、梅誉为“岁寒三友”,是高贵圣洁的象征,这首《梅花》的意象表现的就是我国这种传统文化精神。

陆游《卜算子·咏梅》表达的是“寂寞开无主”的无奈、“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。

毛泽东的词与陆游的词题、调相同,意境却截然不同,毛词巧妙地把陆游词中对梅花不幸遭遇的倾诉和孤芳自赏的表露化为对她达观坚定的描述和高贵纯洁的赞颂,毛词中有一种超越时空的壮美和豪放乐观,振奋人心。

柳

仔细阅读下面的诗词,然后填空

A 闺中少妇不知愁,春日凝装上翠楼。忽见陌头杨柳色,

悔叫夫婿觅封侯。(《闺怨》 唐 王昌龄)

B 天下伤心处,劳劳送客亭。春风知别苦,不遣柳条青。 (《劳劳亭》 唐 李白)

C 先生不知何许人也。亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。

D 山下孤烟远村,天边独树高原。一瓢颜回陋巷,五柳先生对门。(《田园乐》唐 王维)

柳树在中华文化中可谓源远流长,丰富多姿,因此历代咏柳的诗、词不计其数,文人更常借柳寄托情意:因柳是温柔谦逊的象征,所以古人常以之自勉自励,如( );因受陶潜影响,柳也是后人向往的桃源所在,如( );柳与“留”同音,因此折柳赠别也可以表达分别时留恋难舍之情,如( );后来更以见柳兴起对远方发人的思念之情,如( ),“柳情”真是蕴涵丰富啊!

C

B

A

D

咏 柳

贺知章

碧玉妆成一树高,

万条垂下绿丝绦,

不知细叶谁裁出,

二月春风似剪刀。

柳

李商隐

曾逐东风拂舞筵,

乐游春苑断肠天。

如何肯到清秋日,

已带斜阳又带蝉。

垂柳

唐彦谦

绊惹春风别有情,

世间谁敢斗轻盈?

楚王江畔无端种,

饿种纤腰学不成。

唐诗:纤柔轻盈,妖媚多情。反衬邀宠取媚的小人的无耻和朝政的腐败。

贺诗:亭亭玉立,碧绿丰茂,枝条分披,细叶精致。诗人借咏柳赞美春色的美丽和自然的活力。

李诗:用春日之柳的繁茂衬秋日之柳的枯凋。借咏柳自伤迟暮,倾诉隐衷。

举头望明月,低头思故乡。

露从今夜白,月是故乡明。

海上生明月,天涯共此时。

但愿人长久,千里共婵娟。

对故乡亲人的思念

杨柳岸晓风残月

别时茫茫江浸月

烟笼寒水月笼沙

无言独上西楼,月如钩

举杯邀明月

明月几时有

秦时明月汉时关

供参考景物

梅之佳友:

岁寒三友——松、竹、梅;

四君子——梅、兰、竹、菊;

雪中四友——迎春、玉梅、水仙、山茶;

五清——梅、竹、松、水仙、月季;

五洁——水、月、松、竹、梅。

结合实际情况,选择有关意象,搜集诗歌,建立自己的意象小册子(各组交流,分别选一种景物)

愁

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。——李煜(亡国之愁)

试问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。(失意闲愁)

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,怎一个愁字了得?(孤独之愁)

字典(概念解释) :忧伤的心情

诗歌(形象解释) :

两个黄鹂鸣翠柳

月出惊山鸟

时鸣春涧中

恨别鸟惊心

千山鸟飞绝

柴门鸟雀噪

鸟鸣山更幽

羁鸟恋旧林

有空远感觉

寒雨连江夜入吴

骤雨初歇

夜来风雨声

渭城朝雨浥轻尘

红雨随心翻作浪

空山新雨后

叶上初阳千宿雨

山色空濛雨亦奇

细雨鱼儿出,微风燕子斜

对潇潇暮雨洒江天

天街小雨润如酥

一是清新可爱的,还有一个是忧愁的

月上柳梢头

杨柳岸晓风残月

别时茫茫江浸月

山高月小

无言独上西楼,月如钩

月是故乡明

举杯邀明月

床前明月光

近水楼台先得月

明月几时有

秦时明月汉时关

美丽、忧愁、冷清、思念

何当共剪西窗烛

蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明

云母屏风烛影深

银烛秋光泛画屏

红烛自怜无好计

灭烛怜光满,披衣觉露滋

洞房昨夜停红烛

相思情、愁别意