第25课诗词五首《饮酒(其五)《春望》知识讲义

文档属性

| 名称 | 第25课诗词五首《饮酒(其五)《春望》知识讲义 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 156.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-05 16:11:54 | ||

图片预览

文档简介

初中语文

《饮酒》(其五)《春望》

激趣导入:

中国古典诗词的魅力是无穷的,那种诗人心灵的震颤,与自然的融合,会深深打动每一个欣赏者的心,使我们的心灵得到净化,从而提高我们的文学修养。今天我们学习的古诗均是广为传诵的名篇,希望大家认真学习受到美的熏陶。

学习要点

一、重点

1.

鉴赏诗歌的表现手法及其表达效果。

2.

把握诗歌的景与情,品味诗歌的意境。

二、难点

透过字面,把握作者含蓄隐晦的情感。

课文精析

一、赏析《饮酒》(其五)

1.

走近作者

陶渊明(约365—427),名潜,字元亮。世称靖节先生,自号五柳先生。东晋著名诗人、文学家。田园诗派的创始人。他与南朝宋诗人谢灵运被合称为“陶谢”。主要作品有:《归去来兮辞》、《桃花源记》、《归园田居》、《饮酒》等。

2.

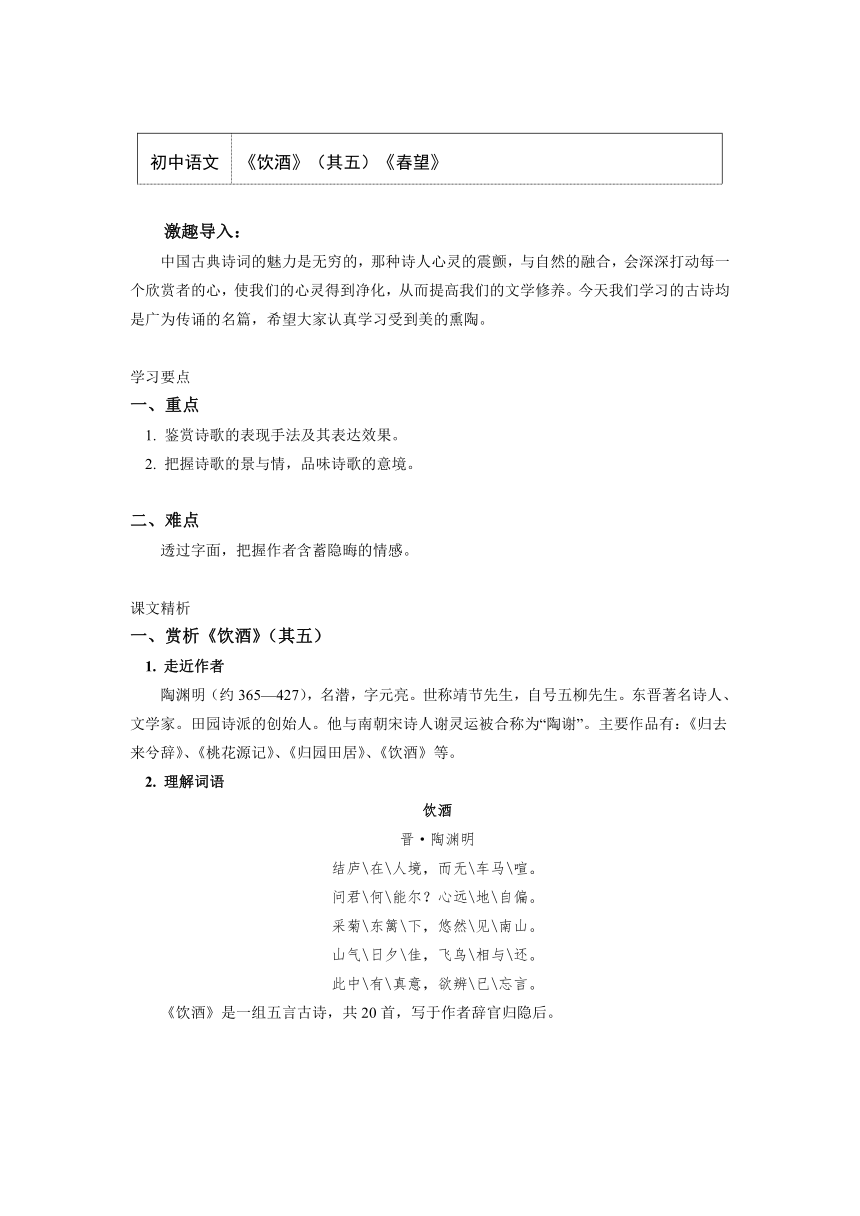

理解词语

饮酒

晋·陶渊明

结庐\在\人境,而无\车马\喧。

问君\何\能尔?心远\地\自偏。

采菊\东篱\下,悠然\见\南山。

山气\日夕\佳,飞鸟\相与\还。

此中\有\真意,欲辨\已\忘言。

《饮酒》是一组五言古诗,共20首,写于作者辞官归隐后。

?

饮酒

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

?

3.

鉴赏诗句

(1)前四句:结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。

明确:叙事含理。写诗人摆脱世俗烦恼后的感受。

诗人身居人世,但无俗事纷扰,是因为超脱世俗,不为名利所惑,不为荣禄所累,拥有平和的生活。远离官场,远离尘俗,这四句肯定了自己心远是正确的选择,包含着精辟的人生哲理,它告诉我们,人的精神世界,是可以自我净化的,在一定的条件下,只要发挥个人的主观能动性,就可以改变客观环境对自己的影响,到处都可以找到生活的乐趣。

★(2)五、六句:采菊东篱下,悠然见南山。

明确:写景寓理。刻画了诗人悠然自得的形象。

写隐居的闲适生活为何偏偏写采菊这一动作呢?这一动作包含着诗人怎样的志趣?

“宁可枝头抱香死,何曾吹落飞风中。”“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。”

陶渊明采菊,寄寓了自己孤芳自赏、高洁傲岸的品格;他也爱采菊悠然自得的生活,包含着诗人悠然淡泊、超脱世俗、回归自然的志趣。

“采菊”这不是一个一般的动作,而是包含着诗人超凡脱俗,热爱自然的高雅的情趣和高洁的情操。

“悠然”写出了作者那种恬淡、闲适,对生活无所求的心情。“见”而非“望”,表现出诗人看到山不是有意为之,而是在采菊之间无意中山的形象映入眼帘。

(3)七、八句:山气日夕佳,飞鸟相与还。

明确:写景寓理。描写景物:夕阳西下,山色迷人,飞鸟结伴,知倦还巢。鸟飞倦了,也知还家,可有些人仍奔波官场,追名逐利,乐不思返美丽宁静的大自然怀抱。此二句虽写景,实则抒怀悟理,用飞鸟相与还的现象类比人应知“返璞归真”。

(4)最后两句:此中有真意,欲辨已忘言。

明确:抒情悟理。写作者领悟到了人生的意趣。这两句说的是这里边有人生的真义,想辨别出来,却忘了怎样用语言表达。“忘言”通俗地说,就是不知道用什么语言来表达,只可意会,不可言传。“至情言语即无声”,这里强调一个“真”字,指出辞官归隐乃是人生的真谛。

这两句总结全篇,点明主旨。

4.

体会感情

诗人笔下描绘了一幅怎样的田园风光?表达了诗人怎样的心境?

在东边的篱笆下,诗人在采撷菊花,正在专心聚志悠闲地采,偶一抬头,无意间望见了悠远的南山:太阳下山时,山色十分美丽,成群的飞鸟结伴而还。篱笆、菊、山、鸟、日、人景,由近及远,构成了一幅质朴率真、自由恬淡,令人神往的田园风光图,表达了诗人回归自然后的悠闲自得的心境。

《饮酒》通过田园生活的描写,表现了诗人远离世俗生活的悠闲自得的心境。抒发了诗人淡泊名利,不与世俗同流合污和对田园生活的热爱。

二、赏析《春望》

1.

走近作者

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等。河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人。杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”。他忧国忧民,人格高尚,他约1400余首诗被保留了下来,诗艺精湛,在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。

2.

了解背景

公元755年安史之乱爆发。756年诗人杜甫得知唐肃宗在灵武即位的消息后,不顾安危投奔唐肃宗而来,想要再有一番作为,结果在投奔灵武途中,被安史叛军掳至长安,过了半年多囚徒一样的生活。这时的首都长安已被抢掠一空,满目荒凉,而家人久别,存亡未卜。第二年(757年)暮春,春回大地,鸟语花香,草木茂盛,生机勃勃,但这只能增加诗人的痛苦和伤感。诗人触景生情,感慨万千,写下了这首感时恨别、忧国思亲的五言律诗——《春望》。

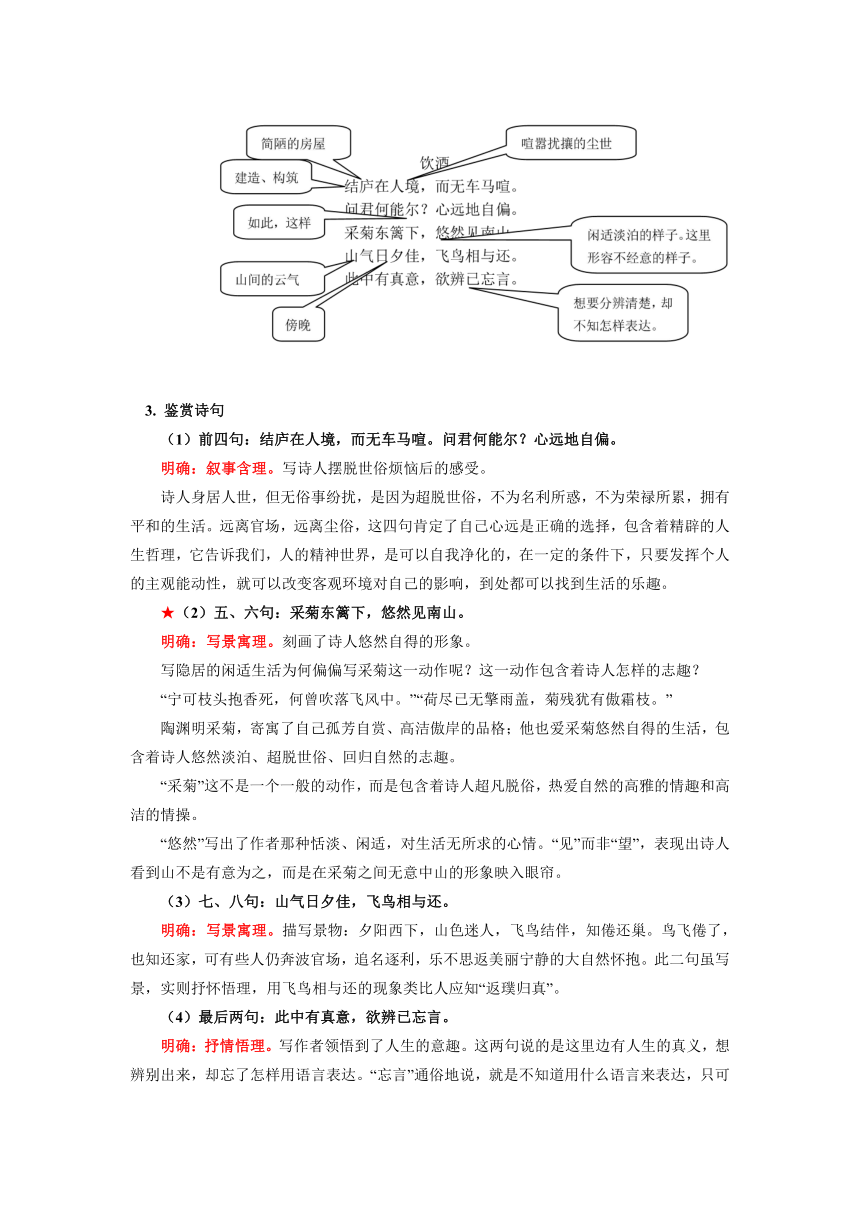

3.

理解词语

?

春望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

?

4.

鉴赏诗句

★(1)首联:国破山河在,城春草木深。

明确:望中所见:破败的国都,原来的山河,春意盎然的长安城,遍地乱生的草木。长安城被叛军攻破后,遭到了惊人的破坏。叛军焚烧宫室,杀戮无辜,人民朝不保夕,生活在水深火热之中。这是一幅沦陷的长安城的荒凉景象。

“国破山河在”,山河依旧,世事全非,失陷后的长安“城春草木深”。春天本是明媚的,然而战乱中的长安城却是草木丛生,一片凄风苦雨。一个“破”字,写尽国破家恨的悲凉;一个“深”字,再现荒无人迹的凄凉。诗歌意象形象生动,情感极其沉痛。

★(2)颔联:感时花溅泪,恨别鸟惊心。

明确:通过花和鸟两种事物写春天。“感时”,感伤时局;“恨别”,痛恨离别。

诗人睹物伤情,见到开放的鲜花,也禁不住悲怆溅泪;听到鸟儿的啼叫,也禁不住魂悸心惊。在这里运用了“互文”的修辞手法。表现诗人的沉痛悲伤的忧国之情。

★(3)颈联:烽火连三月,家书抵万金。

明确:思家之情。“烽火”,战火;“三月”,表示时间长;“抵”,值,相当。

烽火连天,杀伐不断,诗人远离家眷,由于战事紧张,音信隔绝,更觉“家书抵万金”,在那种兵荒马乱的岁月,一封普通的家书是多么难得、多么珍贵啊!反映出广大人民反对战争,期望和平安定的美好愿望,很自然地使人产生共鸣。

★(4)尾联:白头搔更短,浑欲不胜簪。

明确:总写忧国思家之情。诗的尾联总写忧国思家的感情,刻画了一个典型的艺术形象:诗人满头白发如雪,面对国都的惨败景象,因心念国家兴衰,思念亲人而频频搔首,忧心如焚。这一细节描写,含蓄而又深刻地表现了诗人心忧国家、思念亲人的内心世界。

5.

体会感情

《春望》通过描写安史之乱中(时间)长安城(地点)的残败荒凉景象,抒发了诗人忧国思亲的感情,反映了诗人渴望安宁、向往幸福的愿望。

全诗触景伤怀,将忧国思亲的情怀蕴含在形象的描写之中,情景交融,感人肺腑。

拓展延伸

对比阅读杜甫的两首诗歌,回答问题。

望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

春望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1.

两首诗都围绕“望”字展开,但蕴含的感情截然不同,请简要解说。

《望岳》的“望”:

《春望》的“望”:

2.

请结合加点字赏析下面诗句。

(A)阴阳割昏晓。

(B)城春草木深。

参考答案:

1.

《望岳》的“望”:热情赞美泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志。《春望》的“望”:伤时、忧国、念家、悲己。

2.

(A)割:分。“割”字写出泰山像一把硕大无朋的刀将阳光切断,泰山南北明暗对比强烈,突出了泰山巍峨高大的形象。(B)深:茂盛。“深”字写出了国都草木丛生,一片荒凉,让人从眼前的景象想到人民遭乱流离失所、国家濒于倾覆的深重灾难。

同步练习

(答题时间:30分钟)

一、基础知识

1.

解释下面诗句中加点的词语。

(1)结庐在人境

结庐:

人境:

(2)悠然见南山

悠然:

(3)浑欲不胜簪

浑:

胜:

2.

下列关于诗歌《饮酒》(其五)的理解,分析有误的一项是(

)

A.

“结庐在人境,而无车马喧”写诗人虽身居闹市,但门庭冷落,表现出诗人的孤独与寂寞。

B.

“心远地自偏”意思是指心远离官场和世俗,自然觉得住的地方僻静了。

C.

“采菊东篱下,悠然见南山”中的“见”字,写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,表现出了诗人悠然恬静的心境。

D.

“此中有真意”中的“真意”与《归园田居(其三)》中“衣沾不足惜,但使愿无违”的“愿”指的都是自然之趣和人生真谛。

3.

下列选项对《春望》的理解有误的一项是(

)

A.

“国破山河在,城春草木深。”这是写望中所见:国都残破不堪,山河并没有被破坏;春天降临到长安城,因长久无人料理导致乱草丛生。这一联在写景中表达了诗人对眼前美景遭到破坏以后的失望之情。

B.

“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这一联以“感时”一语承上,以“恨别”一语启下,表达了诗人感时伤世的感情。

C.

“烽火连三月,家书抵万金。”这两句的意思是说:自开春以来战火愈烧愈炽,因而跟家人难通音信。诗人用“抵万金”来形容家书的珍贵,表达了他对妻子儿女的强烈思念。

D.

“白头搔更短,浑欲不胜簪。”“白头”是写实,“白头”而又稀疏到“不胜簪”的地步,其苍老之态可以想见,这是忧国、伤时、思家所致。

4.

理解性默写。

(1)《饮酒》(其五)中最受世人推崇的诗句是:_______________,_______________。

(2)《饮酒》(其五)点明诗人居闹市而心自静原因的诗句是:_________________。

(3)《春望》一诗中点明时间和地点的句子是

,

。

二、课内阅读

阅读《饮酒》(其五),完成下列各题。

饮

酒

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

5.

请从炼字角度说说“采菊东篱下,悠然见南山”妙在何处。

6.

“此中有真意,欲辨已忘言”中的“真意”指的是什么?

阅读《春望》,完成下列各题。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

7.

诗歌表达了诗人________________________________的感情。

8.

请赏析“烽火连三月,家书抵万金”这一名句的妙处。

三、对比阅读

阅读下面两首杜甫的诗,然后回答下列各题。

(甲)春望

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

(乙)闻官军收河南河北

剑外①忽传收蓟北②,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

[注]①剑外:剑门之外,泛指蜀中地区。②蓟北:河北北部地区,安史之乱时叛军的根据地范阳一带。

9.

下列赏析不准确的一项是(

)

A.

甲诗开篇即写眼前之景:虽山河仍在,可城破国陷,一片荒凉衰朽景象。一个“破”字,令人触目惊心;一个“深”字,让人满目凄然。

B.

甲诗尾联写诗人忧愁渐深,头发愈少,简直连簪子也别不上。这种愁情是诗人与亲人书信中断,思念亲人所致。

C.

甲诗全诗由景及情,情景交融,感情深沉,含蓄凝练,充分体现了诗人“沉郁顿挫”的艺术风格。

D.

乙诗抒写诗人情感时运用了神态描写和动作描写的手法。

10.

乙诗尾联中连用了“巴峡”“巫峡”“襄阳”“洛阳”四个地名,请分析“即从”“穿”“便下”“向”这几个连接词的妙处。

11.

甲诗写于安史之乱开始时,乙诗写于安史之乱结束时,两诗都写到了“泪”,请分析它们各自蕴含的情感。

答案

1.

(1)结庐:建造房舍。人境:喧嚣扰攮的尘世。(2)悠然:闲适淡泊的样子。这里形容不经意的样子。(3)浑:简直。胜:能够承受、禁得起。

2.

A

解析:表现出对田园生活的热爱,而不是孤独与寂寞。

3.

A

解析:诗人睹物伤感,表现了强烈的黍离之悲。

4.

(1)采菊东篱下

悠然见南山(2)心远地自偏(3)国破山河在

城春草木深

5.

示例一:“悠然”形象地写出了诗人远离世俗后心灵的自得、闲适、恬淡。

示例二:“见”写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,体现了作者心灵的自由和惬意。(任选一词,言之成理即可。)

6.

自然之趣和人生真谛。

(意思对即可。)

7.

忧国伤时、念家悲己。

8.

在战火连绵不断的日子里,消息隔绝。作者用“抵万金”来形容家书的珍贵,表达了对妻子儿女的强烈思念,能激起人强烈的共鸣。

9.

B

解析:本小题考查对诗歌的赏析能力。B选项“这种愁情是诗人与亲人书信中断,思念亲人所致”说法片面。烽火连月,家信不至,国愁家忧齐上心头,内忧外患纠缠难解,导致诗人头发愈少,简直连簪子也别不上,故选B。

10.

用四个连接词将四个本来相距很远的地方贯穿在一起,写出了诗人听闻喜讯后的喜悦心情以及迫切渴望回到故乡(归心似箭)的思想感情。

解析:本小题考查对诗歌内容的理解。“巴峡”、“巫峡”、“襄阳”、“洛阳”,这四个地方之间都有很漫长的距离,而一用“即从”、“穿”、“便下”、“向”贯串起来,就出现了“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”的疾速飞驰的画面,一个接一个地从读者眼前一闪而过。弹指之间,心已回到故乡。诗人的惊喜达到高潮,写出了诗人听闻喜讯后的喜悦心情以及迫切渴望回到故乡(归心似箭)的思想感情。

11.

甲诗中的眼泪是因为诗人看到国家沦丧,城池破败,百姓离散,到处一片衰朽景象,内心无比伤痛悲愤而伤心垂泪,这泪是伤心之泪。乙诗中的眼泪是因为诗人听到官军取得战争胜利消息后,内心无比激动和喜悦而落泪,这泪是欣喜之泪。

翻译:

《春望》:国家沦陷只有山河依旧,春日的城区里荒草丛生。忧心伤感见花开却流泪,别离家人鸟鸣令我心悸。战火硝烟三月不曾停息,家人书信珍贵能值万金。愁闷心烦只有搔首而已,致使白发疏稀插不上簪。

《闻官军收河南河北》:剑门外忽传收复蓟北的消息,初闻此事分外欢喜泪洒衣衫。回头看妻儿的愁云顿时消散,随便地收拾起诗书欣喜若狂。日头照耀放声高歌痛饮美酒,明媚的春光伴着我返回故乡。快快动身起程巴峡穿过巫峡,我穿过了襄阳后又直奔洛阳。

《饮酒》(其五)《春望》

激趣导入:

中国古典诗词的魅力是无穷的,那种诗人心灵的震颤,与自然的融合,会深深打动每一个欣赏者的心,使我们的心灵得到净化,从而提高我们的文学修养。今天我们学习的古诗均是广为传诵的名篇,希望大家认真学习受到美的熏陶。

学习要点

一、重点

1.

鉴赏诗歌的表现手法及其表达效果。

2.

把握诗歌的景与情,品味诗歌的意境。

二、难点

透过字面,把握作者含蓄隐晦的情感。

课文精析

一、赏析《饮酒》(其五)

1.

走近作者

陶渊明(约365—427),名潜,字元亮。世称靖节先生,自号五柳先生。东晋著名诗人、文学家。田园诗派的创始人。他与南朝宋诗人谢灵运被合称为“陶谢”。主要作品有:《归去来兮辞》、《桃花源记》、《归园田居》、《饮酒》等。

2.

理解词语

饮酒

晋·陶渊明

结庐\在\人境,而无\车马\喧。

问君\何\能尔?心远\地\自偏。

采菊\东篱\下,悠然\见\南山。

山气\日夕\佳,飞鸟\相与\还。

此中\有\真意,欲辨\已\忘言。

《饮酒》是一组五言古诗,共20首,写于作者辞官归隐后。

?

饮酒

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

?

3.

鉴赏诗句

(1)前四句:结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。

明确:叙事含理。写诗人摆脱世俗烦恼后的感受。

诗人身居人世,但无俗事纷扰,是因为超脱世俗,不为名利所惑,不为荣禄所累,拥有平和的生活。远离官场,远离尘俗,这四句肯定了自己心远是正确的选择,包含着精辟的人生哲理,它告诉我们,人的精神世界,是可以自我净化的,在一定的条件下,只要发挥个人的主观能动性,就可以改变客观环境对自己的影响,到处都可以找到生活的乐趣。

★(2)五、六句:采菊东篱下,悠然见南山。

明确:写景寓理。刻画了诗人悠然自得的形象。

写隐居的闲适生活为何偏偏写采菊这一动作呢?这一动作包含着诗人怎样的志趣?

“宁可枝头抱香死,何曾吹落飞风中。”“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。”

陶渊明采菊,寄寓了自己孤芳自赏、高洁傲岸的品格;他也爱采菊悠然自得的生活,包含着诗人悠然淡泊、超脱世俗、回归自然的志趣。

“采菊”这不是一个一般的动作,而是包含着诗人超凡脱俗,热爱自然的高雅的情趣和高洁的情操。

“悠然”写出了作者那种恬淡、闲适,对生活无所求的心情。“见”而非“望”,表现出诗人看到山不是有意为之,而是在采菊之间无意中山的形象映入眼帘。

(3)七、八句:山气日夕佳,飞鸟相与还。

明确:写景寓理。描写景物:夕阳西下,山色迷人,飞鸟结伴,知倦还巢。鸟飞倦了,也知还家,可有些人仍奔波官场,追名逐利,乐不思返美丽宁静的大自然怀抱。此二句虽写景,实则抒怀悟理,用飞鸟相与还的现象类比人应知“返璞归真”。

(4)最后两句:此中有真意,欲辨已忘言。

明确:抒情悟理。写作者领悟到了人生的意趣。这两句说的是这里边有人生的真义,想辨别出来,却忘了怎样用语言表达。“忘言”通俗地说,就是不知道用什么语言来表达,只可意会,不可言传。“至情言语即无声”,这里强调一个“真”字,指出辞官归隐乃是人生的真谛。

这两句总结全篇,点明主旨。

4.

体会感情

诗人笔下描绘了一幅怎样的田园风光?表达了诗人怎样的心境?

在东边的篱笆下,诗人在采撷菊花,正在专心聚志悠闲地采,偶一抬头,无意间望见了悠远的南山:太阳下山时,山色十分美丽,成群的飞鸟结伴而还。篱笆、菊、山、鸟、日、人景,由近及远,构成了一幅质朴率真、自由恬淡,令人神往的田园风光图,表达了诗人回归自然后的悠闲自得的心境。

《饮酒》通过田园生活的描写,表现了诗人远离世俗生活的悠闲自得的心境。抒发了诗人淡泊名利,不与世俗同流合污和对田园生活的热爱。

二、赏析《春望》

1.

走近作者

杜甫(712-770),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等。河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人。杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。杜甫与李白合称“李杜”。他忧国忧民,人格高尚,他约1400余首诗被保留了下来,诗艺精湛,在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。

2.

了解背景

公元755年安史之乱爆发。756年诗人杜甫得知唐肃宗在灵武即位的消息后,不顾安危投奔唐肃宗而来,想要再有一番作为,结果在投奔灵武途中,被安史叛军掳至长安,过了半年多囚徒一样的生活。这时的首都长安已被抢掠一空,满目荒凉,而家人久别,存亡未卜。第二年(757年)暮春,春回大地,鸟语花香,草木茂盛,生机勃勃,但这只能增加诗人的痛苦和伤感。诗人触景生情,感慨万千,写下了这首感时恨别、忧国思亲的五言律诗——《春望》。

3.

理解词语

?

春望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

?

4.

鉴赏诗句

★(1)首联:国破山河在,城春草木深。

明确:望中所见:破败的国都,原来的山河,春意盎然的长安城,遍地乱生的草木。长安城被叛军攻破后,遭到了惊人的破坏。叛军焚烧宫室,杀戮无辜,人民朝不保夕,生活在水深火热之中。这是一幅沦陷的长安城的荒凉景象。

“国破山河在”,山河依旧,世事全非,失陷后的长安“城春草木深”。春天本是明媚的,然而战乱中的长安城却是草木丛生,一片凄风苦雨。一个“破”字,写尽国破家恨的悲凉;一个“深”字,再现荒无人迹的凄凉。诗歌意象形象生动,情感极其沉痛。

★(2)颔联:感时花溅泪,恨别鸟惊心。

明确:通过花和鸟两种事物写春天。“感时”,感伤时局;“恨别”,痛恨离别。

诗人睹物伤情,见到开放的鲜花,也禁不住悲怆溅泪;听到鸟儿的啼叫,也禁不住魂悸心惊。在这里运用了“互文”的修辞手法。表现诗人的沉痛悲伤的忧国之情。

★(3)颈联:烽火连三月,家书抵万金。

明确:思家之情。“烽火”,战火;“三月”,表示时间长;“抵”,值,相当。

烽火连天,杀伐不断,诗人远离家眷,由于战事紧张,音信隔绝,更觉“家书抵万金”,在那种兵荒马乱的岁月,一封普通的家书是多么难得、多么珍贵啊!反映出广大人民反对战争,期望和平安定的美好愿望,很自然地使人产生共鸣。

★(4)尾联:白头搔更短,浑欲不胜簪。

明确:总写忧国思家之情。诗的尾联总写忧国思家的感情,刻画了一个典型的艺术形象:诗人满头白发如雪,面对国都的惨败景象,因心念国家兴衰,思念亲人而频频搔首,忧心如焚。这一细节描写,含蓄而又深刻地表现了诗人心忧国家、思念亲人的内心世界。

5.

体会感情

《春望》通过描写安史之乱中(时间)长安城(地点)的残败荒凉景象,抒发了诗人忧国思亲的感情,反映了诗人渴望安宁、向往幸福的愿望。

全诗触景伤怀,将忧国思亲的情怀蕴含在形象的描写之中,情景交融,感人肺腑。

拓展延伸

对比阅读杜甫的两首诗歌,回答问题。

望岳

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

春望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1.

两首诗都围绕“望”字展开,但蕴含的感情截然不同,请简要解说。

《望岳》的“望”:

《春望》的“望”:

2.

请结合加点字赏析下面诗句。

(A)阴阳割昏晓。

(B)城春草木深。

参考答案:

1.

《望岳》的“望”:热情赞美泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志。《春望》的“望”:伤时、忧国、念家、悲己。

2.

(A)割:分。“割”字写出泰山像一把硕大无朋的刀将阳光切断,泰山南北明暗对比强烈,突出了泰山巍峨高大的形象。(B)深:茂盛。“深”字写出了国都草木丛生,一片荒凉,让人从眼前的景象想到人民遭乱流离失所、国家濒于倾覆的深重灾难。

同步练习

(答题时间:30分钟)

一、基础知识

1.

解释下面诗句中加点的词语。

(1)结庐在人境

结庐:

人境:

(2)悠然见南山

悠然:

(3)浑欲不胜簪

浑:

胜:

2.

下列关于诗歌《饮酒》(其五)的理解,分析有误的一项是(

)

A.

“结庐在人境,而无车马喧”写诗人虽身居闹市,但门庭冷落,表现出诗人的孤独与寂寞。

B.

“心远地自偏”意思是指心远离官场和世俗,自然觉得住的地方僻静了。

C.

“采菊东篱下,悠然见南山”中的“见”字,写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,表现出了诗人悠然恬静的心境。

D.

“此中有真意”中的“真意”与《归园田居(其三)》中“衣沾不足惜,但使愿无违”的“愿”指的都是自然之趣和人生真谛。

3.

下列选项对《春望》的理解有误的一项是(

)

A.

“国破山河在,城春草木深。”这是写望中所见:国都残破不堪,山河并没有被破坏;春天降临到长安城,因长久无人料理导致乱草丛生。这一联在写景中表达了诗人对眼前美景遭到破坏以后的失望之情。

B.

“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这一联以“感时”一语承上,以“恨别”一语启下,表达了诗人感时伤世的感情。

C.

“烽火连三月,家书抵万金。”这两句的意思是说:自开春以来战火愈烧愈炽,因而跟家人难通音信。诗人用“抵万金”来形容家书的珍贵,表达了他对妻子儿女的强烈思念。

D.

“白头搔更短,浑欲不胜簪。”“白头”是写实,“白头”而又稀疏到“不胜簪”的地步,其苍老之态可以想见,这是忧国、伤时、思家所致。

4.

理解性默写。

(1)《饮酒》(其五)中最受世人推崇的诗句是:_______________,_______________。

(2)《饮酒》(其五)点明诗人居闹市而心自静原因的诗句是:_________________。

(3)《春望》一诗中点明时间和地点的句子是

,

。

二、课内阅读

阅读《饮酒》(其五),完成下列各题。

饮

酒

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

5.

请从炼字角度说说“采菊东篱下,悠然见南山”妙在何处。

6.

“此中有真意,欲辨已忘言”中的“真意”指的是什么?

阅读《春望》,完成下列各题。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

7.

诗歌表达了诗人________________________________的感情。

8.

请赏析“烽火连三月,家书抵万金”这一名句的妙处。

三、对比阅读

阅读下面两首杜甫的诗,然后回答下列各题。

(甲)春望

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

(乙)闻官军收河南河北

剑外①忽传收蓟北②,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

[注]①剑外:剑门之外,泛指蜀中地区。②蓟北:河北北部地区,安史之乱时叛军的根据地范阳一带。

9.

下列赏析不准确的一项是(

)

A.

甲诗开篇即写眼前之景:虽山河仍在,可城破国陷,一片荒凉衰朽景象。一个“破”字,令人触目惊心;一个“深”字,让人满目凄然。

B.

甲诗尾联写诗人忧愁渐深,头发愈少,简直连簪子也别不上。这种愁情是诗人与亲人书信中断,思念亲人所致。

C.

甲诗全诗由景及情,情景交融,感情深沉,含蓄凝练,充分体现了诗人“沉郁顿挫”的艺术风格。

D.

乙诗抒写诗人情感时运用了神态描写和动作描写的手法。

10.

乙诗尾联中连用了“巴峡”“巫峡”“襄阳”“洛阳”四个地名,请分析“即从”“穿”“便下”“向”这几个连接词的妙处。

11.

甲诗写于安史之乱开始时,乙诗写于安史之乱结束时,两诗都写到了“泪”,请分析它们各自蕴含的情感。

答案

1.

(1)结庐:建造房舍。人境:喧嚣扰攮的尘世。(2)悠然:闲适淡泊的样子。这里形容不经意的样子。(3)浑:简直。胜:能够承受、禁得起。

2.

A

解析:表现出对田园生活的热爱,而不是孤独与寂寞。

3.

A

解析:诗人睹物伤感,表现了强烈的黍离之悲。

4.

(1)采菊东篱下

悠然见南山(2)心远地自偏(3)国破山河在

城春草木深

5.

示例一:“悠然”形象地写出了诗人远离世俗后心灵的自得、闲适、恬淡。

示例二:“见”写出了诗人看到南山美景时的随意与自然,体现了作者心灵的自由和惬意。(任选一词,言之成理即可。)

6.

自然之趣和人生真谛。

(意思对即可。)

7.

忧国伤时、念家悲己。

8.

在战火连绵不断的日子里,消息隔绝。作者用“抵万金”来形容家书的珍贵,表达了对妻子儿女的强烈思念,能激起人强烈的共鸣。

9.

B

解析:本小题考查对诗歌的赏析能力。B选项“这种愁情是诗人与亲人书信中断,思念亲人所致”说法片面。烽火连月,家信不至,国愁家忧齐上心头,内忧外患纠缠难解,导致诗人头发愈少,简直连簪子也别不上,故选B。

10.

用四个连接词将四个本来相距很远的地方贯穿在一起,写出了诗人听闻喜讯后的喜悦心情以及迫切渴望回到故乡(归心似箭)的思想感情。

解析:本小题考查对诗歌内容的理解。“巴峡”、“巫峡”、“襄阳”、“洛阳”,这四个地方之间都有很漫长的距离,而一用“即从”、“穿”、“便下”、“向”贯串起来,就出现了“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”的疾速飞驰的画面,一个接一个地从读者眼前一闪而过。弹指之间,心已回到故乡。诗人的惊喜达到高潮,写出了诗人听闻喜讯后的喜悦心情以及迫切渴望回到故乡(归心似箭)的思想感情。

11.

甲诗中的眼泪是因为诗人看到国家沦丧,城池破败,百姓离散,到处一片衰朽景象,内心无比伤痛悲愤而伤心垂泪,这泪是伤心之泪。乙诗中的眼泪是因为诗人听到官军取得战争胜利消息后,内心无比激动和喜悦而落泪,这泪是欣喜之泪。

翻译:

《春望》:国家沦陷只有山河依旧,春日的城区里荒草丛生。忧心伤感见花开却流泪,别离家人鸟鸣令我心悸。战火硝烟三月不曾停息,家人书信珍贵能值万金。愁闷心烦只有搔首而已,致使白发疏稀插不上簪。

《闻官军收河南河北》:剑门外忽传收复蓟北的消息,初闻此事分外欢喜泪洒衣衫。回头看妻儿的愁云顿时消散,随便地收拾起诗书欣喜若狂。日头照耀放声高歌痛饮美酒,明媚的春光伴着我返回故乡。快快动身起程巴峡穿过巫峡,我穿过了襄阳后又直奔洛阳。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读