统编版八年级语文上册23. 愚公移山习题课件(28张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版八年级语文上册23. 愚公移山习题课件(28张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 466.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-18 19:23:01 | ||

图片预览

文档简介

23 愚公移山

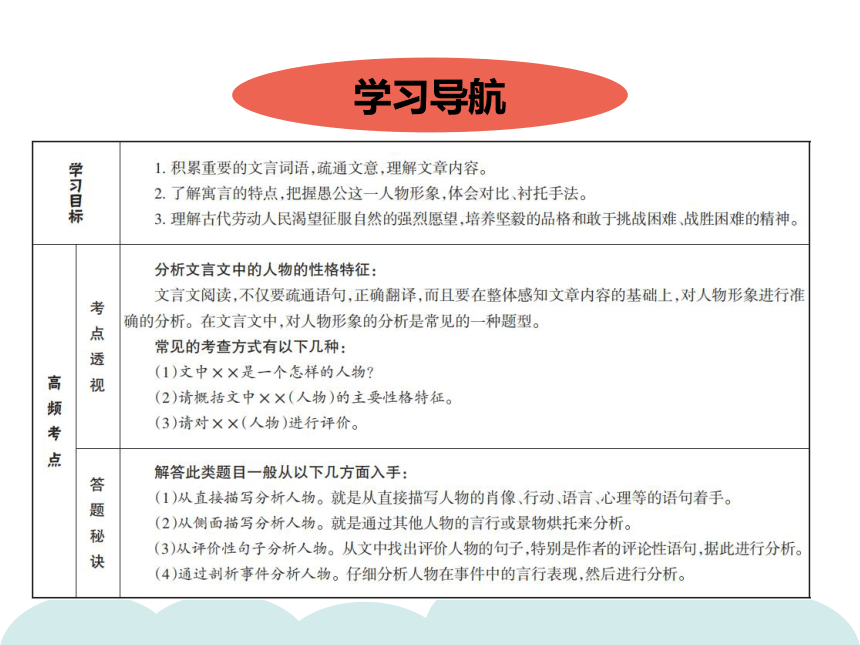

学习导航

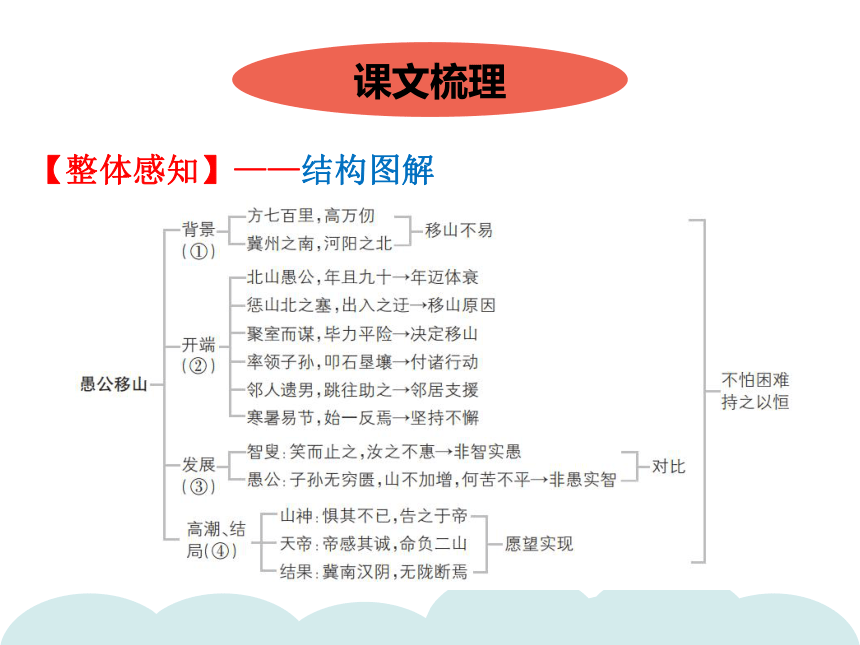

课文梳理

【整体感知】——结构图解

本文通过记叙愚公移山的故事,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强意志,也说明了要克服困难就必须下定决心、奋斗不懈的道理。

【整体感知】——文章主旨

【整体感知】——写作特色

(1)运用对比、衬托的手法表现人物。如愚公和智叟这两个人物,就具有强烈的对比性。愚公有实现“指通豫南,达于汉阴”以造福子孙后代的宏伟抱负,对人力的无穷尽怀有坚定的信念。智叟只看到自然的威力,看不到人力的伟大,认为愚公“以残年余力”去移山是“不惠”之举。两相对比,一个伟大,一个平庸。文中运用衬托的例子也不少,如写太行山、王屋山的高大,运土石路程的遥远,对说明移山任务的艰巨,显示愚公的气魄具有一定的衬托作用。又如写山神的“惧”和天帝的“感”,也从侧面反映了愚公移山的决心不可动摇。

(2)人物对话生动传神。故事中的人物对话生动传神,既展开了情节,又反映出人物不同的思想情态。如愚公之妻的劝说,“以君之力”带有关切、担心的语气;智叟的问话则带有嘲讽的意味,说“残年余力”,是讥讽愚公年老力衰,他的这番话既表现了他思想顽固,又引出下文愚公的驳斥。

1.愚公之妻和智叟对愚公移山的态度是否相同?这两个人物在情节发展上起什么作用?

【解疑释难】

这两个人物所说的话,表面上有相似之处,但目的全然不同,从他们说话的措辞和语气便可看出。愚公之妻是从“献疑”的角度说的。“以君之力”带有关切、担心的语气,“曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何”,语气较轻,说的是她的真实想法。但她并不反对移山,所以接着就提出移山过程中必须解决的重要问题“焉置土石”。智叟则显然是讥笑和责难愚公,阻止愚公移山。“甚矣,汝之不惠”是很严厉的责备

口气,“残年余力”又显出十足的轻视,“曾不能毁山之一毛”是有意挖苦,“其如土石何”简直是讥笑愚公无能了。这两个人物对情节的发展都具有一定的作用。前者的“献疑”,引起全家人讨论运土石的问题,促使移山行动开始;后者的“笑而止之”,引出愚公的反驳,由此过渡到神话结尾,显得自然合理。

2.作者在愚公和智叟的命名上有什么深意?

首先,“愚”和“智”是一对反义词,作者用一对反义词为两人命名,可以形成鲜明对比。其次,作者在命名上还特意将这两个人物加以颠倒,愚公大智大勇、坚定执着,命名为“愚”,智叟鼠目寸光、冥顽不灵,命名为“智”,这一颠倒不仅加重了对比的色彩,而且增强了讽刺的效果。此外,“公”和“叟”的称呼也值得深思。“公”和“叟”带有一定的感彩:“公”是敬称,相当于“老人家”;“叟”则是一般的甚至带有一点不敬的称呼,相当于“老头子”。作者对人物的命名,反映了作者的感情倾向,不仅加重了对比色彩,而且增强了讽刺效果。

1.解释下面加点的词语。

(1)年且九十 。

(2)毕力平险 。

(3)汉阴 。

(4)杂然相许 。

(5)曾不能损魁父之丘 。

。

(6)荷担者三夫 。

达标训练

【基础过关】——重点词汇

将近

尽,全

指山的北面、水的南面,与“阳”相对

杂然:纷纷地 许:赞同

用在“不”前,加强否定语气,可译为“连……都……”

肩负,扛

(7)孀妻 。 (8)始龀 。

(9)甚矣 。

(10)汝之不惠 。

(11)山之一毛 。

(12)愚公长息曰 。

(13)虽我之死 。

(14)惧其不已 。

寡妇

刚刚换牙,指七八岁

严重

同“慧”,聪明

指草木

长叹

即使

停止

2.下列加点的词语意义和用法相同的一项是( )。

A.以君之力/静以修身

B.河曲智叟笑而止之曰/居天下之广居

C.而山不加增/人不知而不愠

D.其如土石何/恐前后受其敌

C

【解析】A项,凭借/连词,表示后者是前者的目的;

B项,代词,代指愚公/助词,的;C项,都是表转折的连词;D项, 语气词,加强反问语气/代词,这里指狼。

3.下列语句中加点的词语的解释,不正确的一项是( )

A. 杂然相许 许:赞同

B. 遂率子孙荷担者三夫 荷:肩负,扛

C. 寒暑易节 易:更换

D. 何苦而不平 苦:劳苦

D

【解析】苦:愁苦。这里指担心。故选D。

4.下列没有通假字的一项是( )

A. 寒暑易节,始一反焉

B. 甚矣,汝之不惠

C. 子子孙孙无穷匮也

D. 河曲智叟亡以应

C

【解析】A项, “反”同“返”;B项,“惠”同“慧”;D项,“亡”同“无”。

【基础过关】——句子翻译

1.惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰。

2.以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?

(愚公)苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就集合全家来商量说。

凭你的力气,连魁父这样的小山丘都不能削减,能把太行山、王屋山怎么样呢?况且往哪里放置土石呢?

3.寒暑易节,始一反焉。

4.汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

5.子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

冬夏换季,才往返一次。

子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还担心铲不平吗?

你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连寡妇小孩都比不上。

1.理解型默写

(1)说明愚公移山原因的句子:

, 。

(2)写出愚公要达到的目标的句子:

, 。

(3)从侧面表现移山艰难的句子:

, 。

(4)表现智叟对愚公移山的态度的句子:

, , ?

【能力提升】——文意理解

惩山北之塞 出入之迂也

指通豫南 达于汉阴

寒暑易节 始一反焉

以残年余力 曾不能毁山之一毛 其如土石何

2.下面对《愚公移山》的内容理解不正确的一项是( )

A.这篇寓言故事相当完整,有背景、开端、发展、高潮和结局,也写出了一些生动的细节。

B.本文塑造了生动的愚公形象,通过愚公移山的成功,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,也说明了要克服困难就必须下定决心,坚持不懈地奋斗的道理。

C.本文结尾写大力神夸娥氏的两个儿子把山背走了,这是一种封建迷信思想。

D.愚公跟智叟的对比是文中的主要对比,是故事寓意之所在,反映了我国古代人民在人和自然的关系问题上两种对立的观点。

答案:C

【解析】这个神话结尾,充满了浪漫主义色彩,借助神的力量实现愚公的宏伟抱负,反映了古代劳动人民的美好愿望,这与封建迷信有本质区别。故选C。

3. 简答题。

(1)愚公的妻子和河曲智叟都向愚公提出过相同的疑问,这样写是否重复啰唆?为什么?

不啰唆,愚公的妻子和智叟都向愚公提出过如何处置土石的疑问,但两人的目的不一样。愚公的妻子主要是担心年事已高的丈夫吃苦受累才劝阻愚公移山,而智叟则是用“其如土石何”来嘲笑愚公的不自量力,行为愚蠢。

(2)如何理解故事的结尾是由天神搬走两座大山而非愚公本人?

①以神话结尾充满了浪漫主义色彩,借助神的力量实现愚公的宏伟抱负,反映了古代劳动人民的美好愿望,这与封建迷信有本质区别。②正是愚公的决心和行动感动了天帝,天帝才派遣大力神二子背走二山,这衬托了愚公的形象,使之更加丰满,也是对愚公精神的肯定和赞扬。

(3)本文的寓意是什么?你是否赞同愚公的做法?为什么?

寓意:通过愚公移山的成功反映了我国古代人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,说明了要克服困难就必须下定决心,坚持奋斗的道理。赞成:因为遇到困难一味退缩是不会成功的,只有坚持奋斗才能成功。(不赞成:因为当遇到靠自己的能力不能解决的困难时,学会放弃,另找其他的办法,就不会钻死胡同,陷入困境。)

【能力提升】——类文阅读

管仲曰:“吾始困时尝与鲍叔贾①分财利多自与鲍叔不以我为贪,知我贫也。吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。吾尝三战三走,鲍叔不以我怯,知我有老母也。公子纠败,召忽②死之,吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节,而耻功名不显于天下也。生我者父母,知我者鲍子也。”

(节选自《史记·管晏列传》)

【注释】①贾(gǔ):做买卖。②召(shào)忽:齐人。与管仲一起侍奉公子纠,公子纠被杀后召忽也自杀。

1.下列各组句子中,加点词语的意义和用法全都相同的一组是( )

A. 分财利多自与/吾与汝毕力平险

B. 否尝三仕三见逐于君/告之于帝

C. 召忽死之/汝之不惠

D. 生我者父母/得道者多助

D

【解析】A项,给/跟,和;B项,被/向;C项,代词,指代“这件事”/助词,用于主语和谓语之间,取消句子的独立性;D项,都是“……的人”的意思。

2.请用三条“/”给文中画线的句子断句。

吾 始 困 时 尝 与 鲍 叔 贾 分 财 利 多 自 与 鲍 叔 不 以 我 为 贪

/

/

/

3.选文中的鲍叔是一个怎样的人?

鲍叔是一个轻利重才、知人识人的贤士。

【参考译文】管仲说:“我当初贫困时,曾经和鲍叔一起做生意,分红利时自己总是多要一些,鲍叔并不认为我贪财,而是知道我家里贫穷。我曾经替鲍叔谋划事情,却使他更加困顿不堪,陷于窘境,鲍叔不认为我愚笨,他知道时运有时顺利,有时不顺利。我曾经多次做官多次被国君驱逐,鲍叔不认为我不成器,他知道我没遇上好时机。我曾经多次打仗多次逃跑,鲍叔不认为我胆小,他知道我家里有老母需要赡养。公子纠失败,召忽认为屈辱而自杀,而我宁愿在牢中受到羞辱,鲍叔不认为我没有廉耻,知道我不因小的过失而感到羞愧,却以功名不显扬于天下而感到耻辱。生养我的是父母,真正了解我的是鲍叔啊。

谢谢!

学习导航

课文梳理

【整体感知】——结构图解

本文通过记叙愚公移山的故事,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强意志,也说明了要克服困难就必须下定决心、奋斗不懈的道理。

【整体感知】——文章主旨

【整体感知】——写作特色

(1)运用对比、衬托的手法表现人物。如愚公和智叟这两个人物,就具有强烈的对比性。愚公有实现“指通豫南,达于汉阴”以造福子孙后代的宏伟抱负,对人力的无穷尽怀有坚定的信念。智叟只看到自然的威力,看不到人力的伟大,认为愚公“以残年余力”去移山是“不惠”之举。两相对比,一个伟大,一个平庸。文中运用衬托的例子也不少,如写太行山、王屋山的高大,运土石路程的遥远,对说明移山任务的艰巨,显示愚公的气魄具有一定的衬托作用。又如写山神的“惧”和天帝的“感”,也从侧面反映了愚公移山的决心不可动摇。

(2)人物对话生动传神。故事中的人物对话生动传神,既展开了情节,又反映出人物不同的思想情态。如愚公之妻的劝说,“以君之力”带有关切、担心的语气;智叟的问话则带有嘲讽的意味,说“残年余力”,是讥讽愚公年老力衰,他的这番话既表现了他思想顽固,又引出下文愚公的驳斥。

1.愚公之妻和智叟对愚公移山的态度是否相同?这两个人物在情节发展上起什么作用?

【解疑释难】

这两个人物所说的话,表面上有相似之处,但目的全然不同,从他们说话的措辞和语气便可看出。愚公之妻是从“献疑”的角度说的。“以君之力”带有关切、担心的语气,“曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何”,语气较轻,说的是她的真实想法。但她并不反对移山,所以接着就提出移山过程中必须解决的重要问题“焉置土石”。智叟则显然是讥笑和责难愚公,阻止愚公移山。“甚矣,汝之不惠”是很严厉的责备

口气,“残年余力”又显出十足的轻视,“曾不能毁山之一毛”是有意挖苦,“其如土石何”简直是讥笑愚公无能了。这两个人物对情节的发展都具有一定的作用。前者的“献疑”,引起全家人讨论运土石的问题,促使移山行动开始;后者的“笑而止之”,引出愚公的反驳,由此过渡到神话结尾,显得自然合理。

2.作者在愚公和智叟的命名上有什么深意?

首先,“愚”和“智”是一对反义词,作者用一对反义词为两人命名,可以形成鲜明对比。其次,作者在命名上还特意将这两个人物加以颠倒,愚公大智大勇、坚定执着,命名为“愚”,智叟鼠目寸光、冥顽不灵,命名为“智”,这一颠倒不仅加重了对比的色彩,而且增强了讽刺的效果。此外,“公”和“叟”的称呼也值得深思。“公”和“叟”带有一定的感彩:“公”是敬称,相当于“老人家”;“叟”则是一般的甚至带有一点不敬的称呼,相当于“老头子”。作者对人物的命名,反映了作者的感情倾向,不仅加重了对比色彩,而且增强了讽刺效果。

1.解释下面加点的词语。

(1)年且九十 。

(2)毕力平险 。

(3)汉阴 。

(4)杂然相许 。

(5)曾不能损魁父之丘 。

。

(6)荷担者三夫 。

达标训练

【基础过关】——重点词汇

将近

尽,全

指山的北面、水的南面,与“阳”相对

杂然:纷纷地 许:赞同

用在“不”前,加强否定语气,可译为“连……都……”

肩负,扛

(7)孀妻 。 (8)始龀 。

(9)甚矣 。

(10)汝之不惠 。

(11)山之一毛 。

(12)愚公长息曰 。

(13)虽我之死 。

(14)惧其不已 。

寡妇

刚刚换牙,指七八岁

严重

同“慧”,聪明

指草木

长叹

即使

停止

2.下列加点的词语意义和用法相同的一项是( )。

A.以君之力/静以修身

B.河曲智叟笑而止之曰/居天下之广居

C.而山不加增/人不知而不愠

D.其如土石何/恐前后受其敌

C

【解析】A项,凭借/连词,表示后者是前者的目的;

B项,代词,代指愚公/助词,的;C项,都是表转折的连词;D项, 语气词,加强反问语气/代词,这里指狼。

3.下列语句中加点的词语的解释,不正确的一项是( )

A. 杂然相许 许:赞同

B. 遂率子孙荷担者三夫 荷:肩负,扛

C. 寒暑易节 易:更换

D. 何苦而不平 苦:劳苦

D

【解析】苦:愁苦。这里指担心。故选D。

4.下列没有通假字的一项是( )

A. 寒暑易节,始一反焉

B. 甚矣,汝之不惠

C. 子子孙孙无穷匮也

D. 河曲智叟亡以应

C

【解析】A项, “反”同“返”;B项,“惠”同“慧”;D项,“亡”同“无”。

【基础过关】——句子翻译

1.惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰。

2.以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?

(愚公)苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就集合全家来商量说。

凭你的力气,连魁父这样的小山丘都不能削减,能把太行山、王屋山怎么样呢?况且往哪里放置土石呢?

3.寒暑易节,始一反焉。

4.汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

5.子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

冬夏换季,才往返一次。

子子孙孙无穷无尽,可是山却不会增高加大,还担心铲不平吗?

你思想顽固,顽固到了不可改变的地步,连寡妇小孩都比不上。

1.理解型默写

(1)说明愚公移山原因的句子:

, 。

(2)写出愚公要达到的目标的句子:

, 。

(3)从侧面表现移山艰难的句子:

, 。

(4)表现智叟对愚公移山的态度的句子:

, , ?

【能力提升】——文意理解

惩山北之塞 出入之迂也

指通豫南 达于汉阴

寒暑易节 始一反焉

以残年余力 曾不能毁山之一毛 其如土石何

2.下面对《愚公移山》的内容理解不正确的一项是( )

A.这篇寓言故事相当完整,有背景、开端、发展、高潮和结局,也写出了一些生动的细节。

B.本文塑造了生动的愚公形象,通过愚公移山的成功,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,也说明了要克服困难就必须下定决心,坚持不懈地奋斗的道理。

C.本文结尾写大力神夸娥氏的两个儿子把山背走了,这是一种封建迷信思想。

D.愚公跟智叟的对比是文中的主要对比,是故事寓意之所在,反映了我国古代人民在人和自然的关系问题上两种对立的观点。

答案:C

【解析】这个神话结尾,充满了浪漫主义色彩,借助神的力量实现愚公的宏伟抱负,反映了古代劳动人民的美好愿望,这与封建迷信有本质区别。故选C。

3. 简答题。

(1)愚公的妻子和河曲智叟都向愚公提出过相同的疑问,这样写是否重复啰唆?为什么?

不啰唆,愚公的妻子和智叟都向愚公提出过如何处置土石的疑问,但两人的目的不一样。愚公的妻子主要是担心年事已高的丈夫吃苦受累才劝阻愚公移山,而智叟则是用“其如土石何”来嘲笑愚公的不自量力,行为愚蠢。

(2)如何理解故事的结尾是由天神搬走两座大山而非愚公本人?

①以神话结尾充满了浪漫主义色彩,借助神的力量实现愚公的宏伟抱负,反映了古代劳动人民的美好愿望,这与封建迷信有本质区别。②正是愚公的决心和行动感动了天帝,天帝才派遣大力神二子背走二山,这衬托了愚公的形象,使之更加丰满,也是对愚公精神的肯定和赞扬。

(3)本文的寓意是什么?你是否赞同愚公的做法?为什么?

寓意:通过愚公移山的成功反映了我国古代人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力,说明了要克服困难就必须下定决心,坚持奋斗的道理。赞成:因为遇到困难一味退缩是不会成功的,只有坚持奋斗才能成功。(不赞成:因为当遇到靠自己的能力不能解决的困难时,学会放弃,另找其他的办法,就不会钻死胡同,陷入困境。)

【能力提升】——类文阅读

管仲曰:“吾始困时尝与鲍叔贾①分财利多自与鲍叔不以我为贪,知我贫也。吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。吾尝三战三走,鲍叔不以我怯,知我有老母也。公子纠败,召忽②死之,吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节,而耻功名不显于天下也。生我者父母,知我者鲍子也。”

(节选自《史记·管晏列传》)

【注释】①贾(gǔ):做买卖。②召(shào)忽:齐人。与管仲一起侍奉公子纠,公子纠被杀后召忽也自杀。

1.下列各组句子中,加点词语的意义和用法全都相同的一组是( )

A. 分财利多自与/吾与汝毕力平险

B. 否尝三仕三见逐于君/告之于帝

C. 召忽死之/汝之不惠

D. 生我者父母/得道者多助

D

【解析】A项,给/跟,和;B项,被/向;C项,代词,指代“这件事”/助词,用于主语和谓语之间,取消句子的独立性;D项,都是“……的人”的意思。

2.请用三条“/”给文中画线的句子断句。

吾 始 困 时 尝 与 鲍 叔 贾 分 财 利 多 自 与 鲍 叔 不 以 我 为 贪

/

/

/

3.选文中的鲍叔是一个怎样的人?

鲍叔是一个轻利重才、知人识人的贤士。

【参考译文】管仲说:“我当初贫困时,曾经和鲍叔一起做生意,分红利时自己总是多要一些,鲍叔并不认为我贪财,而是知道我家里贫穷。我曾经替鲍叔谋划事情,却使他更加困顿不堪,陷于窘境,鲍叔不认为我愚笨,他知道时运有时顺利,有时不顺利。我曾经多次做官多次被国君驱逐,鲍叔不认为我不成器,他知道我没遇上好时机。我曾经多次打仗多次逃跑,鲍叔不认为我胆小,他知道我家里有老母需要赡养。公子纠失败,召忽认为屈辱而自杀,而我宁愿在牢中受到羞辱,鲍叔不认为我没有廉耻,知道我不因小的过失而感到羞愧,却以功名不显扬于天下而感到耻辱。生养我的是父母,真正了解我的是鲍叔啊。

谢谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读