11 短文二篇《答谢中书书》 课件—2020-2021学年八年级上册语文期末文言文复习课件(共78张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 短文二篇《答谢中书书》 课件—2020-2021学年八年级上册语文期末文言文复习课件(共78张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-29 09:00:53 | ||

图片预览

文档简介

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

【原文再现】

【文学常识】

陶弘景,字通明,自号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)人,南朝齐梁时期思想家和医学家,隐居茅山。梁武帝遇有国家大事,常去山中征询他的意见,时人称为“山中宰相”。

谢中书,即谢征,字元度,南朝梁陈郡阳夏(河南太康)人,曾任中书鸿胪(掌朝廷机密文书),故称“谢中书”。文中的“康乐”是指南朝宋的山水诗人谢灵运。

书

“书” ,即书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情,实用性和审美性完美结合。《答谢中书书》是作者给谢中书复信中一部分内容,是作者写景的名篇。

【写作背景】

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,并作为对友人的安慰。

【文章结构】

第一层(第①句):总领全文,点明从古至今山水美景人人喜爱。

第二层(②—⑤):具体描写山川秀美的景色(从形态、色彩、声音三个方面描绘隐居地的秀美景色)。

第三层(⑥⑦):发出感慨,期望可以与谢灵运比肩。

【中心思想】

文章描绘了秀美的山川景色,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

【写作特色】

1.比喻、夸张、拟人等多种修辞方法的运用。

2.动静结合,俯仰结合,视听结合。

3.寓情于景,情景交融。

4.对仗工整,节奏鲜明。

【考点梳理】

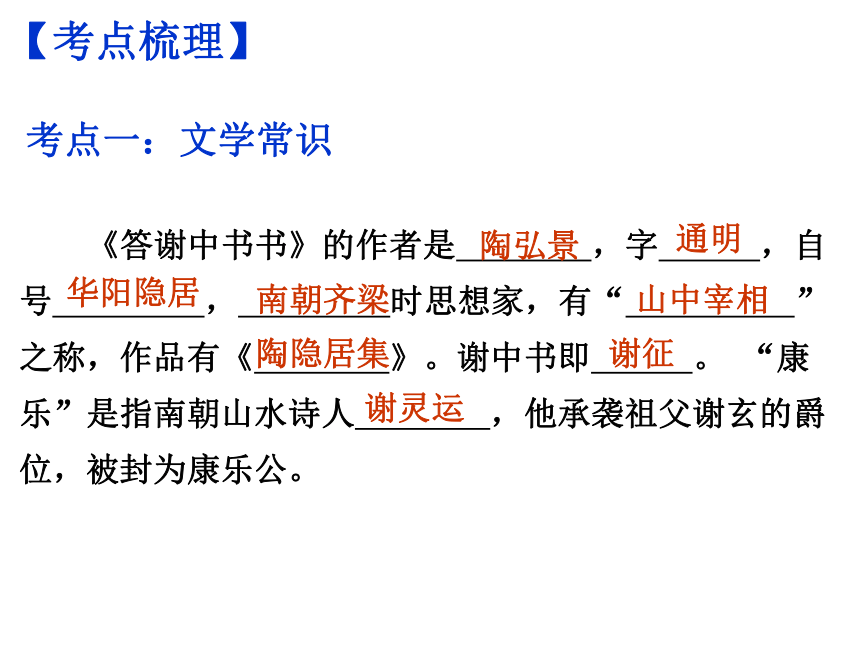

考点一:文学常识

《答谢中书书》的作者是 ,字 ,自号 , 时思想家,有“ ”之称,作品有《 》。谢中书即 。 “康乐”是指南朝山水诗人 ,他承袭祖父谢玄的爵位,被封为康乐公。

陶弘景

通明

华阳隐居

南朝齐梁

山中宰相

陶隐居集

谢征

谢灵运

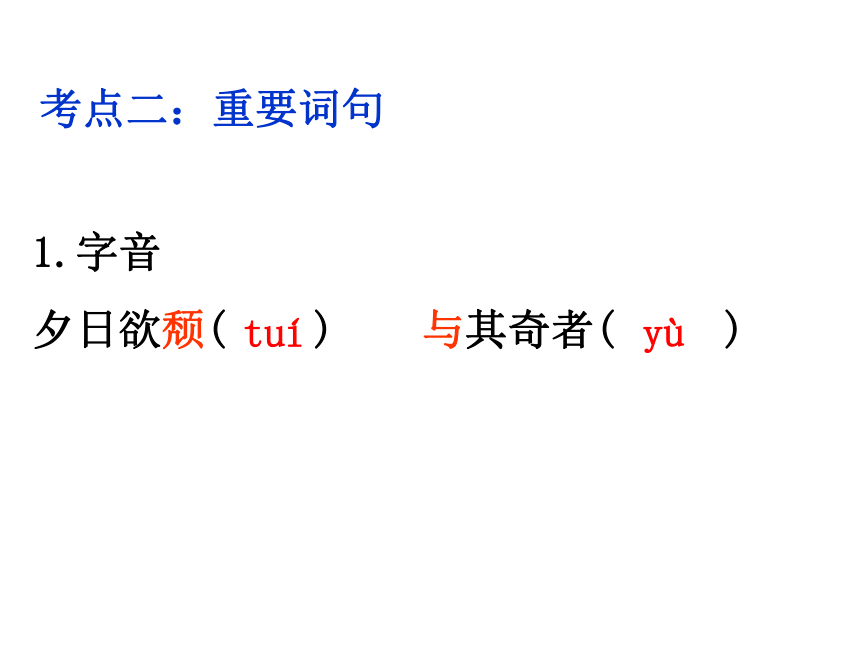

1.字音

夕日欲颓( ) 与其奇者( )

tuí

yù

考点二:重要词句

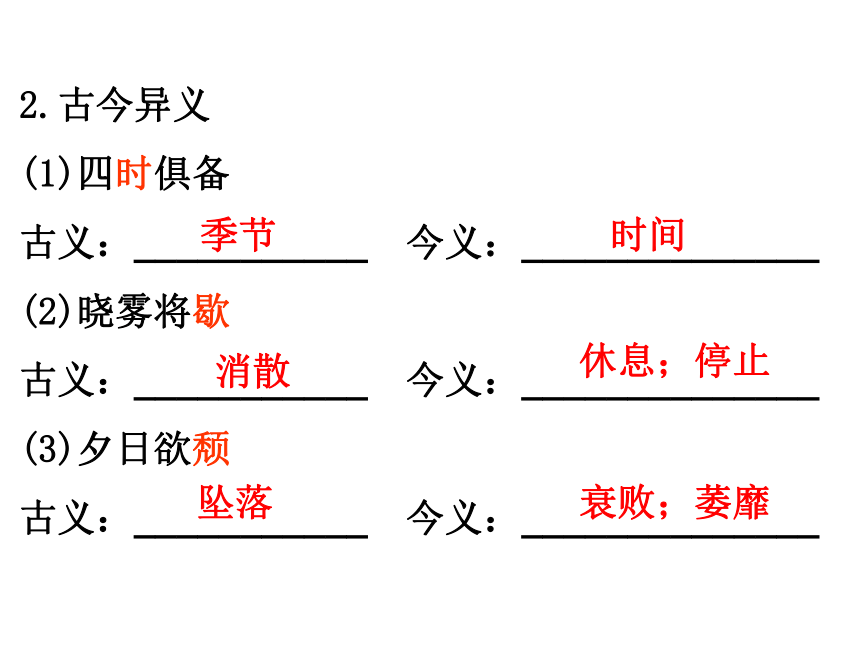

2.古今异义

(1)四时俱备

古义:___________ 今义:______________

(2)晓雾将歇

古义:___________ 今义:______________

(3)夕日欲颓

古义:___________ 今义:______________

季节

时间

消散

休息;停止

坠落

衰败;萎靡

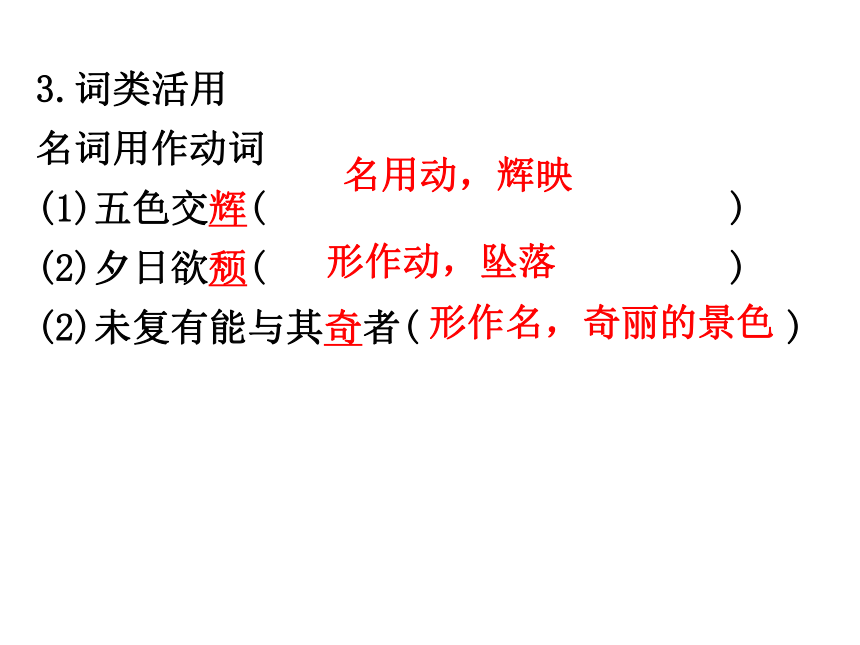

3.词类活用

名词用作动词

(1)五色交辉( )

(2)夕日欲颓( )

(2)未复有能与其奇者( )

名用动,辉映

形作动,坠落

形作名,奇丽的景色

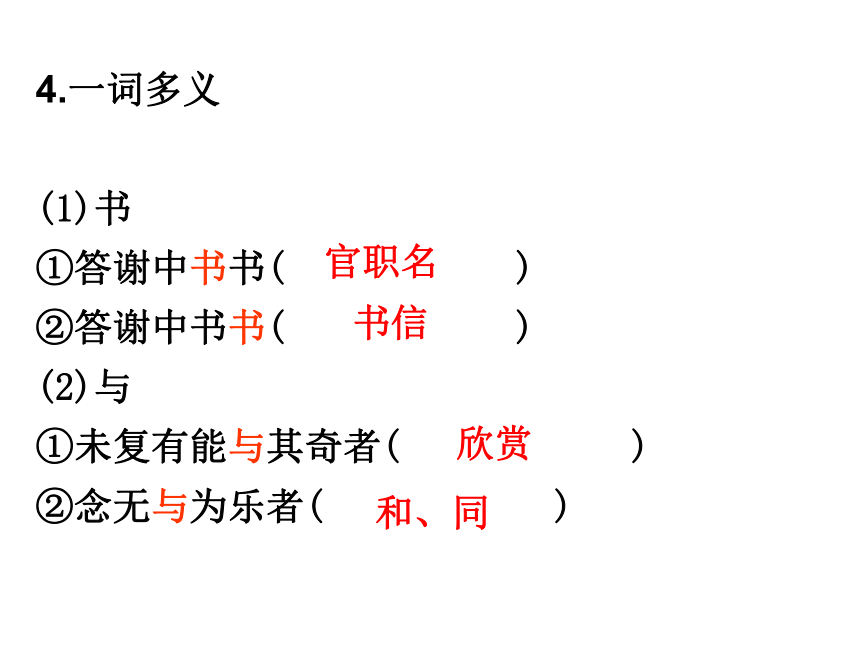

4.一词多义

(1)书

①答谢中书书( )

②答谢中书书( )

(2)与

①未复有能与其奇者( )

②念无与为乐者( )

官职名

书信

欣赏

和、同

(3)欲

夕日欲颓( )

实是欲界之仙都( )

且欲与常马等不可得(《马说》)( )

七十而从心所欲(《〈论语〉十二章》)( )

鱼我所欲也(《鱼我所欲也》)( )

快要

欲望

想要

意愿

想要的

4.其他重点词语

(1)山川之美( )( )

(2)沉鳞竞跃( )

(3)猿鸟乱鸣( )

(4)沉鳞竞跃( )

(5)实是欲界之仙都( )( )

( )

(6)未复有能与其奇者

( )

(7)未复有能与其奇者( )

(8)未复有能与其奇者( )

河流

争相

此起彼伏

指水中潜游的鱼

确实,的确

神仙居住的美好世界

结构助词,的

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

指示代词,表近指,这

……的人

人间

5.重点句子翻译

(1)山川之美,古来共谈。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。

(2)青林翠竹,四时俱备。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季都有。

(3)晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着;夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跃出水面。

(4)实是欲界之仙都。

这里实在是人间仙境啊。

(5)自康乐以来,未复有能与其奇者。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。

(1)文中起统领全文的作用的句子是:

山川之美,古来共谈。

(2)文中从俯观仰察两种视角描写高山流水的景象的句子是:

高峰入云,清流见底。

(3)文中写出了晨昏景物变化之美的句子是:

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

(4)文中流露出作者对这清丽自然、有声有色的江南山水的赞美之情的句子是:

实是欲界之仙都。

(5)感叹世人追逐功名,无暇欣赏奇丽的山水,从而表达出作者清高的品质的句子是:

自康乐以来,未复有能与其奇者。

考点三:名句积累

1.这篇短文文题的意思是什么?

作者陶弘景回复给朋友谢中书的一封书信。书,即书信,一种应用性文体。

考点四:内容理解

2.本文第一句话“山川之美,古来共谈”在全文中起什么作用?

总领全文,点明中心,奠定感情基调,并引出下文的写景、议论。

3.本文点明中心的是哪一个字?写了哪几种美?

本文点明中心的是“美”字。

共写了山水映衬之美、色彩搭配之美、晨昏变化之美、动静相衬之美。

4.全文抓住哪一个字来写?主要描写了哪些景物?这些景物有哪些特点?

①“美”字。

②写了山峰、河流、石壁、青林、翠竹、猿鸟、鱼儿。

③这些景物的特点是有动有静,有声有色。

5.《答谢中书书》结尾提到的“康乐”是谁?作者举他有什么深意?

“康乐”指谢灵运。

深意:文章结尾说自从谢灵运以来,再没有人能够欣赏山川之美的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,言语中带有自豪之感,期与谢灵运比肩之意溢于言表,含有与古今知音共赏美景的得意之感。

或:说明能够欣赏领略山川之美的人很少,表现作者的自得之情。期与名人比肩。

6.文中结句点出南朝的谢灵运,你能体会这句话的言外之意吗?

表达了作者要像谢灵运那样寄情山水、归隐林泉的志趣。

或:①这句话表达了作者要像谢灵运那样,陶情怡乐于这美妙的山水之中;

②这句话同时也抒发了作者归隐林泉的终身志趣。

▲文章结尾说:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”想一想,其中有什么言外之意?

结尾一句,含有三层言外之意:

其一,康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;

其二,自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;

其三,“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩之意溢于言表。

7.找出文中的议论句,并说说其作用。

①自康乐以来,未复有能与其奇者;

②表明能欣赏山水美景的人很少。表达了作者沉醉于山水的愉悦之情和能与古今山水知音比肩的得意之感。

8.文章开头结尾有何作用?试结合具体内容分析。

文章以感慨发端:“山川之美,古来共谈”,作者正是将谢中书当作能够谈山论水的朋友,同时也期望与古往今来的林泉高士相比肩。开篇总领全文,点明中心,奠定感情基调,并引出下文的写景、议论。

结尾又以感慨收束。“实是欲界之仙都”以感叹总括前文,直接抒发对山水的赞美之情;“自康乐以来,未复有能与其奇者”,用议论总括全文,点明中心。作者却能够从中发现无穷的乐趣,带有自豪之感,期望与谢公比肩之意溢于言表。

首尾呼应,突出作者沉醉于山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感,期望与谢灵运比肩之意溢于言表。

1.作者从哪几个方面描绘自己隐居地的秀美景色?

从形态、色彩、声音三个方面来描绘。

考点五:写法及赏析

2.作者是从哪几个角度描绘山川美景的?

仰视、俯视,动静结合以及视觉、听觉多种感官角度。

3.本文是一篇美文,请从不同角度简要赏析。

对仗工整,节奏鲜明;

色彩斑斓,动静结合;

言简义丰,耐人寻味;

情景交融,忘情山水。

4.作者是怎样描绘景物的?

观察角度:有仰视(高峰入云),有俯视(清流见底)

时间跨度:有早晨(晓雾将歇),有黄昏(夕日欲颓)

景物状态:有静景(高峰……具备),有动景(晓雾……竞跃)

感官冲击:有视觉(高峰入云),有听觉(猿鸟乱鸣)

5.试从“山水相映之美”、“色彩配合之美”、“晨昏变化之美”、“动静相衬之美”中任选一个角度,结合原文,体会作者写景之妙。

(1)山水相映之美:“高峰入云,清流见底”。仰视,巍峨的山峰耸入云端;俯视,明净的溪流清澈见底。山的倒影给水铺上异彩,水的动势给山增加了活力。山水相伴相映,情味盎然。

(2)色彩配合之美:“两岸石壁,五色交辉;青林翠竹,四时俱备”。放眼望去,蓝天作背景,绿水为衬托,绚丽动人,美不胜收。

5.试从“山水相映之美”、“色彩配合之美”、“晨昏变化之美”、“动静相称之美”中任选一个角度,结合原文,体会作者写景之妙。

(3)晨昏变化之美:“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”。清晨白雾缭绕,似烟似缕,猿啼鸟鸣,生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴栖树,游鱼跃水。

(4)动静相衬之美:

①形体的动与静——高峰为静,流水为动;

②光色的动与静——林青竹翠为静,五色交辉为动;

③声响的动与静——日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动;日落山暝为静,游鱼跃水为动。

6.《答谢中书书》宛如一幅清丽的山水画,又像一首流动的山水诗,美不胜收。请你任选一个角度具体谈谈本文写景的妙处?

(提示:可从写景视角的变换,动静变化,视觉听觉等多种感官的运用,抓住景物特点描写,以景传情等方面谈)

本文写景,先仰视“高峰入云”,后俯视“清流见底”,再平视石壁。把握了景物特征,描摹山水情态,使人目随笔转,情偕意迁,传达出作者与自然有机融合的愉悦,体现了热爱自然,归隐林泉的志趣。

7.“高峰入云,清流见底。”这两句描写了哪些景物?是从哪些角度来写的?

描写了高山、白云、溪流三种景物,突出了山之高,水之净;

分别从仰观、俯察两种视角来写。

8.“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。”试用形象的语言描绘其画面,并说说这几句描写取得怎样的表达效果。

猿鸟的鸣叫声穿越了清晨即将消散的薄雾,传入耳际;夕阳的余晖中,鱼儿在水中竞相嬉戏。(意思对即可)

这几句是对动景的描写,写出了晨昏的不同景致,视听结合,为画面增添了灵动感,传达出蓬勃的生命气息。

9.古人写文章讲究“炼”字,着一字而境界全出,试分析下列句子中加点字的妙处。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

“歇”和“颓”字,运用拟人手法,赋予“晓雾”和“夕阳”以人的感情和行为,激发了人的想象,形象生动地写出了清晨的薄雾即将消散和夕阳即将西沉的情景,为画面增添了灵动感,传达了生命气息。

“鳞”运用借代的手法,避俗,增加了语言表现力,文学色彩浓厚。突出了鱼儿的活跃之态。

10.“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”一句中“乱”和“竞”字用得好,请你说一说好在哪里。

“猿鸟乱鸣”一句中的“乱”字写出了“鸣”的状态,写出了晨景的热烈欢跃的气氛。

(或:“乱”字传神地描绘出猿鸟声此起彼伏、热烈欢跃的鸣叫状态,以动衬静,反衬出山林的寂静清幽之美。)

(或:“乱”字描绘出猿啼鸟鸣的热闹景象,写出了山川早晨万物都充满着勃勃的生机。)

“沉鳞竞跃”一句中的“竞”字写出了“跃”的状态,写出了游鱼争相嬉戏的热闹气氛。

(或:“竞”字表现出清流之鱼争相喋水的活跃场景。)

11.比较本文与《记承天寺夜游》在句式、节奏、用词等方面的不同之处,说说它们分别带给你什么样的美感。(统编课后习题)

《答谢中书书》一文多为四字短语,句式整齐,节奏感较强,读起来朗朗上口,且文辞含蓄典雅。

《记承天寺夜游》一文则是整句散句交错,错落有致,节奏舒缓,用语自然质朴,通俗易懂。

1.本文表达了作者怎样的思想感情?试加以分析。

本文表达了作者沉醉于山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

“自康乐以来,未复有能与其奇者”,即自从谢灵运以来,没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,期与谢公比肩之意溢于言表。

考点六:主旨及拓展

2.文中哪句话最能表达作者思想感情?表达了作者怎样的思想感情?

语句:实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

思想感情:既有对奇景无人能赏的惋惜,又表达了作者对大自然的热爱和陶醉于山水美景的自得之情,以及期待能够和古今知音比肩的得意之感。

或:表达了作者沉醉于山水的愉悦之情和能与古今山水知音共赏美景的得意之感。

或:通过写人间奇景,表达了作者对大自然的喜爱之情,以及与古今知音共赏美景的得意之感。

3.“自康乐以来,未复有能与其奇者”隐含着什么感情?

带有自豪之感,也有与谢灵运比肩之意。

或:有对谢灵运的仰慕之情,有沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感,也有与谢灵运比肩之意。

或:末句感叹世人追逐功名,无暇欣赏奇丽的山水,从而曲折地表达作者的清高。

4.《答谢中书书》描述“山川之美”,像一首优美的山水诗,也反映了作者归隐山林、欣然自得的心境。诵读原文,说说哪些句子传达了这种心境。

本文以写景为主,最后两句“实是欲界之仙都”和“自康乐以来,未复有能与其奇者”,很自然地流露出作者归隐山林、欣然自得的心境。

5.本文是作者写给朋友的一封信,为什么文中却极力描绘山水之美?

因为当时时局动荡,矛盾尖锐,文人只想遁迹山林,从大自然中寻求精神上的解脱,所以在书信中常描山画水,表明自己的爱好,并作为对友人的安慰。

6.《三峡》与《答谢中书书》两文都写到了“猿鸣”,各有什么作用?谈谈你的理解。

《三峡》:写“猿鸣”是为了渲染了三峡秋天萧瑟凄凉的气氛,突出三峡山高水长的特点,表现出三峡秋季的凄婉美。

《答谢中书书》:写“猿鸣”是为了渲染了山林清晨充满生机与活力的热闹气氛,流露出作者对山川之美的欣赏与热爱之情。

(2017年福建泉州市)阅读下面的文言文,完6-9题。(16分)

[甲]山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。 (陶弘景《答谢中书书》)

[乙]三房十四叔非不勤读,只为傲气太胜,自满自足,遂不能有所成。京城之中,亦多有自满之人。识者见之,发一冷笑而已。又有当名士者,鄙科名为粪土,或好作诗古文,或好讲考据,或好谈理学,嚣嚣①然自以为压倒一切矣。自识者观之,彼其所造,曾无几何,亦足发一冷笑而已。故吾人用功力除傲气力戒自满毋为人所冷笑乃有进步也。诸弟平日皆恂恂②退让,第累年小试不售③,恐因愤激之久,致生骄惰之气,故特作书戒之。务望细思吾言而深省焉!幸甚幸甚!国藩手草。

(选自《曾国藩家书》)

注:①嚣嚣:喧哗,吵闹。这里指沸沸扬扬。 ②恂恂:恭谨温顺的样子 ③不售:不中。

【链接中考】

参考译文:三房十四叔不是不勤读,只因傲气太盛,自满自足,便不能有所成就。京城之中,也有不少自满的人,有见识的人看见他们,不过冷笑一声罢了。又有当名士的,把科名看得和粪土一样,或者喜欢作点古诗,或者搞点考据,或者好讲理学,沸沸扬扬自以为压倒一切。有学识的人见了,认为他们的成就也没有多少,也只好冷笑一声罢了。所以我们用功,去掉傲气,力戒自满,不为别人所冷笑,才有进步。弟弟们平时都谨慎退让,但多年小考没有中,恐怕是因为愤激已久,以致产生骄惰的习气,所以特别写信告诫。务必要仔细想一想我说的话深切地省察!幸甚幸甚!

[乙]三房十四叔非不勤读,只为傲气太胜,自满自足,遂不能有所成。京城之中,亦多有自满之人。识者见之,发一冷笑而已。又有当名士者,鄙科名为粪土,或好作诗古文,或好讲考据,或好谈理学,嚣嚣①然自以为压倒一切矣。自识者观之,彼其所造,曾无几何,亦足发一冷笑而已。故吾人用功力除傲气力戒自满毋为人所冷笑乃有进步也诸弟平日皆恂恂②退让,第累年小试不售③,恐因愤激之久,致生骄惰之气,故特作书戒之。务望细思吾言而深省焉!幸甚幸甚!国藩手草。

6.解释下面加点词的意思。(4分)

①四时俱备 俱( )

②夕日欲颓 颓( )

③或好作诗古文 或( )

④恐因愤激之久 恐( )

全,都

坠落

有的人

担忧,恐怕

7.把下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)自康乐以来,未复有能与其奇者。

(2)务望细思吾言而深省焉!

希望你们(诸弟)一定要仔细思考我说的话并深刻反省自己呀!

(“务”、“省”各0.5分)

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。

(“自”、“复”、“与”各0.5分)

8.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.故吾人用功/力除傲/气力戒/自满毋为人所冷笑/乃有进步也

B.故吾人用功/力除傲气/力戒自满/毋为人所冷笑/乃有进步也

C.故吾人用功/力除傲气/力戒自满/毋为人所冷/笑乃有进步也

D.故吾人用功/力除傲/气力戒/自满毋为人所冷/笑乃有进步也

B

9.所谓“见字如面”,就是“读这封信的内容就像是我当面跟你说话一样”。甲、乙两封书信“说话”的内容及写作目的有何不同?请简析。(5分)

甲文侧重描绘山川的自然之美(1分),以此表明自己娱情山水的志趣(1分)。

乙文侧重阐述戒除傲气、自满之气的道理(或:告诫诸弟为人处世的道理)(1分),表达自己对诸弟的殷切希望(1分)。

(意思对即可,语言表达1分)

【2016·重庆A卷】

阅读下面的文言文,完成9-12题。(15分)

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

8.解释下列加点的词语。(4分)

(1)答谢中书书( )

(2)晓雾将歇( )

(3)实是欲界之仙都( )

(4)未复有能与其奇者( )

书信

消散

人间

参与,这里指欣赏

9.将下列句子译成现代汉语。(4分)

(1)两岸石壁,五色交辉。

(2)夕日欲颓,沉鳞竞跃。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

太阳快要落山的时候,在水中的鱼儿争相跳出水面。

11.下面对文章理解与分析不正确的一项是( )(3分)

A.“山川之美,古来共谈”文章以感慨起笔,囊括了山水,纵览了古今。

B.“高峰入云,清流见底”,极力描写山之高、水之清,突出了山水映衬之美。

C.“猿鸟乱鸣”,突出了猿、鸟的鸣叫传入耳际,繁多杂乱。

D.“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”,描绘出众彩纷呈、绚丽动人的景象。

C

【解析】“乱”在文中应该是“此起彼伏”,不是“繁多杂乱”。

12.这篇短文表达了作者怎样的感情?(4分)

表达了作者沉醉于山水的愉悦之情,以及与古今知音共赏美景的得意之感。

(以上两点各2分,意合即可)

(2015·山东德州市)

阅读下面两篇文言文,回答问题。

[甲]山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。 两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕阳欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

——陶弘景《答谢中书书》

[乙]夜登华子冈,辋水沦涟,与月上下。寒山远火,明灭林外。深巷寒犬,吠声如豹。村墟夜舂,复与疏钟相间。此时独坐,僮仆静默,多思曩①昔携手赋诗,步仄径,临清流也。

当待春中,草木蔓发,春山可望,轻鲦出水,白鸥矫翼,露湿青皋,麦陇朝雊②。斯之不远,倘能从我游乎?非子天机③清妙者,岂能以此不急之务相邀?然是中有深趣矣。

——王维《山中与裴秀才迪书(节选) 》

[注]①囊(nǎnɡ):从前。②雊(ɡòu):雉鸡叫。③ 天机:天性。

[乙]夜登华子冈,辋水沦涟,与月上下。寒山远火,明灭林外。深巷寒犬,吠声如豹。村墟夜舂,复与疏钟相间。此时独坐,僮仆静默,多思曩①昔携手赋诗,步仄径,临清流也。

当待春中,草木蔓发,春山可望,轻鲦出水,白鸥矫翼,露湿青皋,麦陇朝雊②。斯之不远,倘能从我游乎?非子天机③清妙者,岂能以此不急之务相邀?然是中有深趣矣。

译文:(我)在夜色中登上华子冈,见辋水泛起涟漪,水波或上或下,水中的月影也随同上下。那寒山中远远的灯火,火光忽明忽暗在林外(看得很清楚) 。幽深的小巷里,狗在寒冷的夜里发出像豹子那样低沉而雄浑的吠叫声。村子里传来舂米声,又与稀疏的钟声相互交错。这时,我独坐在那里,跟来的仆人已入睡,我不禁想起从前你与我搀着手吟诵诗歌,在狭窄的小路上漫步,临近那清澈流水的情景。

等到了春天,草木蔓延生长,春天的山景更可观赏,轻捷的鲦鱼跃出水面,白色的鸥鸟张开翅膀,晨露打湿了青草地,麦田里雉鸡在清晨鸣叫。这些景色离现在不远了,(您) 能和 我一起游玩吗?如果你不是这样天性清新高雅的人,我哪能用这不打紧的事务(游山玩水的闲事) 相邀呢?而这当中有很深的旨趣啊。

1.下面句子中加点词与“夜登华子冈”中的“夜”用法不同的一项是( )

A.上使外将兵

B.其一犬坐于前

C.腰白玉之环

D.日扳仲永环谒于邑人

C

名词活用作状语,在外面

名词活用作状语,像狗一样

名词活用作动词,腰挂

名词活用作状语,在每天

【解析】例句中的“夜”是“名词活用作状语,在夜里”。故选C

2.下列各组句子中加点词的意义相同的一项是( )

A.①实是欲界之仙都。

②然是中有深趣也。

B.①未复有能与其奇者。

②与月上下。

C.①复与疏钟相间。

②肉食者谋之又何间焉。

D.①倘能从我游乎?

②请从吏夜归。

D

判断动词,是

代词,这

参与,这里指欣赏

和

相互

参与

跟

跟

3.把文中加横线的句子翻译成现代汉语。

①夕阳欲颓,沉鳞竞跃。

②非子天机清妙者,岂能以此不急之务相邀?

夕阳要落山了,潜游的鱼儿争相跳出水面。

如果你不是这样天性清新高雅的人,我哪能用这不打紧的事务(游山玩水的闲事)相邀呢?

4.甲文中的“猿鸟乱鸣”和乙文中的“吠声如豹”都是写声音描写,其作用有何不同?

示例:“猿鸟乱鸣”使景色灵动,充满生机活力;

“吠声如豹”以动写静,衬托了冬夜的空旷寂静。

【解析】通读全文,明确甲文“禽鸟乱鸣”用声音写景色,可以使景色灵动,充满生机活力;乙文中以声写静的写法,通常起衬托作用。

5.甲、乙两文都是写给朋友的书信,分别表达了作者怎样的愿望?

示例:甲文和朋友分享对山川之美的热爱和隐逸情怀;

乙文邀请朋友来山中同游,委婉希望他淡泊名利,回归自然。

【解析】甲文通过前面景物的描写及“实是欲界之仙都”一句可以体会出作者对山川之美的热爱和隐逸情怀;乙文中从内容上来看,结合“然是中有深趣也”,体会作者委婉希望朋友淡泊名利,回归自然的用意.

【2015年福建省泉州市】阅读下面文言文,完成5—8题(16分)

(甲)山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沈鳞竞跃,实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。(《答谢中书书》)

(乙)子曰:“饭疏食饮水,曲肱①而枕之,乐在其中矣。不义②富贵,于我如浮云。”(《论语》)

注:①肱:(ɡōnɡ)胳膊。②义:遵守道义。

【参考译文】孔子说:每天吃点饭,喝点水,头垫着弯曲的手臂睡觉,也是一种生活的乐趣。用不义手段而使自己大富大贵,这些对我来说,就如浮云般轻。

(乙)子曰:“饭疏食饮水,曲肱①而枕之,乐在其中矣。不义②富贵,于我如浮云。”(《论语》)

5.下面加点词意思相同的一项是( )(3分)

A.清流见底

见往事耳

B.实是欲界之仙都

每假借于藏书之家

C.于我如浮云

皆以美于徐公

D.自康乐以来

自非亭午夜分不见曦月

B

6.解释加点词。(3分)

⑴古来共谈( )

⑵夕日欲颓( )

⑶未复有能与其奇者( )

共同,一起

坠落

欣赏

7.把下列句子翻译成现代汉语。(6分)

⑴晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

⑵曲肱而枕之,乐在其中矣。

早晨的薄雾将要散尽,猿猴和鸟儿此起彼伏的鸣叫。

(“歇”,“乱”各0.5分)

弯着胳膊当枕头,乐趣也就在其中了。

(“曲”,“亦”各0.5分)

8.甲乙两文“乐”的情趣分别是什么?(4分)

甲文:①作者欣赏山林之美的情趣。

②作者酷爱山林,归隐林泉的志趣。

③作者将内心对山林之美的感受与友人分享的乐趣。

(2分,答出一点即可)

乙文:①粗茶淡饭却能随遇而安(安贫乐道)。

②视不正当得到的富贵如浮云的高尚情操。

(2分,答出一点即可)(4分)

【2015年辽宁省沈阳市】阅读选文,完成7~10题。(16分)

【甲】山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

【乙】印度之人,随地称国,语其所美,谓之印度。若其封疆之域,可得而言。五印度①之境,周九万余里。三垂大海,北背雪山。北广南狭,形如半月。画野区分,七十余国。时特暑热,地多泉湿。北乃山阜隐轸②,丘陵舄卤③;东则川野沃润畴④陇膏腴南方草木荣茂。西方土地硗确⑤……。斯大概也,可略言焉。

(选自《大唐西域记》,有删节)

【注释】①五印度,指当时印度分为东、西、南、北、中五个部分。②山阜(fù)隐轸(zhěn),很多高山。③丘陵舄(xì)卤,丘陵地带是盐碱地。舄卤,盐碱地。④畴:已耕作的田地。⑤硗(qiāo)确:指土地十分贫瘠,多形容沙石之地不适宜耕种。

【参考译文】印度人民,随着居住地方的不同而自名其国名,对自己所喜欢的地方,称之为印度。至于印度的界域,我们可以谈一谈。五印度这块地方,方圆九万多里。三面濒临大诲,北面背靠雪山。北面广阔,南面狭窄,形状好像半个月亮。全国划分地区,有七十多个国家。当时天气特别炎热,地方又多潮湿。北方耸立着很多高山,丘陵地带多是盐碱地,东部河流平原肥沃滋润,南方草木繁茂,西方土地十分贫瘠。这是大体状况,大致简要叙述一下。

【乙】印度之人,随地称国,语其所美,谓之印度。若其封疆之域,可得而言。五印度①之境,周九万余里。三垂大海,北背雪山。北广南狭,形如半月。画野区分,七十余国。时特暑热,地多泉湿。北乃山阜隐轸②,丘陵舄卤③;东则川野沃润畴④陇膏腴南方草木荣茂。西方土地硗确⑤……。斯大概也,可略言焉。

7.下面句子中加点词的意思或用法相同的一组是( )(3分)

A.印度之人

马之千里者(《马说》)

B.随地称国

国恒亡(《生于忧患,死于安乐》)

C.北乃山阜隐轸

乃不知有汉(《桃花源记》)

D.西方土地硗确

今齐地方千里(《邹忌讽齐王纳谏》)

B

8.请用现代汉语翻译下面句子。(7分)

⑴高峰入云,清流见底。

⑵北广南狭,形如半月。

⑶斯大概也,可略言焉。

高高的山峰耸八云霄,清澈的溪流能见到水底。

(印度的疆域)北面广阔,南面狭窄,形状好像半个月亮。(3分)

这是大体状况,大致简要叙述一下。

9.请用“/”给下面的句子断句。(断两处)(2分)

东则川野沃润畴陇膏腴南方草木荣茂

东则川野沃润/畴陇膏腴/南方草木荣茂

10.《答谢中书书》是南朝时陶弘景写给谢中书的一封书信,境界清新,《大唐西域记》是千多年前玄奘西行的情况记述,为《西游记》的创作奠定了基础。请分别用【甲】【乙】两文中的四字短语概括选文的主要内容。(4分)

【甲】_____________

【乙】_____________

山川之美

封疆之域

阅读《答谢中书书》,完成1-5题。

1.解释下面加点的字词。

(1)五色交辉( )

(2)晓雾将歇( )

(3)夕日欲颓( )

(4)与其奇者( )

交相辉映

消散

将要

欣赏

【模拟训练】

2.翻译下面的句子。

(1)山川之美,古来共谈。

(2)实是欲界之仙都。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。

这里实在是人间的仙境啊。

3.下面对文章内容分析不当的一项是( )

A.本文着力通过描绘山水映衬之美、色彩搭配之美、晨昏变化之美、动静相衬之美来表现山林之美。

B.“高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉”四句的观察角度依次是“仰视——俯视——平视”。

C.“哓雾将歇,猿鸟乱鸣”中的“乱”字,描绘出猿鸟声此起彼伏、热烈欢跃的鸣叫状态,目的是以静衬动,反衬出山林的寂静清幽之美。

D.“自康乐以来,未复有能与其奇者”一句,不仅流露出作者对谢灵运的仰慕之情,也抒发了作者对世人面对秀美山水却无动于衷的惋惜。

C

【解析】C项“以静衬动”说法有误,就改为“以动衬静”。

4.这篇文章表达了作者怎样的思想感情?

5.作者写游山之感,为什么要与“康乐公”相比?

表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之情。

作者带有自豪之感,与谢公比肩之意溢于言表。

陶弘景

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

【原文再现】

【文学常识】

陶弘景,字通明,自号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)人,南朝齐梁时期思想家和医学家,隐居茅山。梁武帝遇有国家大事,常去山中征询他的意见,时人称为“山中宰相”。

谢中书,即谢征,字元度,南朝梁陈郡阳夏(河南太康)人,曾任中书鸿胪(掌朝廷机密文书),故称“谢中书”。文中的“康乐”是指南朝宋的山水诗人谢灵运。

书

“书” ,即书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情,实用性和审美性完美结合。《答谢中书书》是作者给谢中书复信中一部分内容,是作者写景的名篇。

【写作背景】

南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。因而他们在书信中常常描山绘水,表明自己所好,并作为对友人的安慰。

【文章结构】

第一层(第①句):总领全文,点明从古至今山水美景人人喜爱。

第二层(②—⑤):具体描写山川秀美的景色(从形态、色彩、声音三个方面描绘隐居地的秀美景色)。

第三层(⑥⑦):发出感慨,期望可以与谢灵运比肩。

【中心思想】

文章描绘了秀美的山川景色,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

【写作特色】

1.比喻、夸张、拟人等多种修辞方法的运用。

2.动静结合,俯仰结合,视听结合。

3.寓情于景,情景交融。

4.对仗工整,节奏鲜明。

【考点梳理】

考点一:文学常识

《答谢中书书》的作者是 ,字 ,自号 , 时思想家,有“ ”之称,作品有《 》。谢中书即 。 “康乐”是指南朝山水诗人 ,他承袭祖父谢玄的爵位,被封为康乐公。

陶弘景

通明

华阳隐居

南朝齐梁

山中宰相

陶隐居集

谢征

谢灵运

1.字音

夕日欲颓( ) 与其奇者( )

tuí

yù

考点二:重要词句

2.古今异义

(1)四时俱备

古义:___________ 今义:______________

(2)晓雾将歇

古义:___________ 今义:______________

(3)夕日欲颓

古义:___________ 今义:______________

季节

时间

消散

休息;停止

坠落

衰败;萎靡

3.词类活用

名词用作动词

(1)五色交辉( )

(2)夕日欲颓( )

(2)未复有能与其奇者( )

名用动,辉映

形作动,坠落

形作名,奇丽的景色

4.一词多义

(1)书

①答谢中书书( )

②答谢中书书( )

(2)与

①未复有能与其奇者( )

②念无与为乐者( )

官职名

书信

欣赏

和、同

(3)欲

夕日欲颓( )

实是欲界之仙都( )

且欲与常马等不可得(《马说》)( )

七十而从心所欲(《〈论语〉十二章》)( )

鱼我所欲也(《鱼我所欲也》)( )

快要

欲望

想要

意愿

想要的

4.其他重点词语

(1)山川之美( )( )

(2)沉鳞竞跃( )

(3)猿鸟乱鸣( )

(4)沉鳞竞跃( )

(5)实是欲界之仙都( )( )

( )

(6)未复有能与其奇者

( )

(7)未复有能与其奇者( )

(8)未复有能与其奇者( )

河流

争相

此起彼伏

指水中潜游的鱼

确实,的确

神仙居住的美好世界

结构助词,的

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

指示代词,表近指,这

……的人

人间

5.重点句子翻译

(1)山川之美,古来共谈。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。

(2)青林翠竹,四时俱备。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季都有。

(3)晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着;夕阳快要落山了,水中潜游的鱼争相跃出水面。

(4)实是欲界之仙都。

这里实在是人间仙境啊。

(5)自康乐以来,未复有能与其奇者。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。

(1)文中起统领全文的作用的句子是:

山川之美,古来共谈。

(2)文中从俯观仰察两种视角描写高山流水的景象的句子是:

高峰入云,清流见底。

(3)文中写出了晨昏景物变化之美的句子是:

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

(4)文中流露出作者对这清丽自然、有声有色的江南山水的赞美之情的句子是:

实是欲界之仙都。

(5)感叹世人追逐功名,无暇欣赏奇丽的山水,从而表达出作者清高的品质的句子是:

自康乐以来,未复有能与其奇者。

考点三:名句积累

1.这篇短文文题的意思是什么?

作者陶弘景回复给朋友谢中书的一封书信。书,即书信,一种应用性文体。

考点四:内容理解

2.本文第一句话“山川之美,古来共谈”在全文中起什么作用?

总领全文,点明中心,奠定感情基调,并引出下文的写景、议论。

3.本文点明中心的是哪一个字?写了哪几种美?

本文点明中心的是“美”字。

共写了山水映衬之美、色彩搭配之美、晨昏变化之美、动静相衬之美。

4.全文抓住哪一个字来写?主要描写了哪些景物?这些景物有哪些特点?

①“美”字。

②写了山峰、河流、石壁、青林、翠竹、猿鸟、鱼儿。

③这些景物的特点是有动有静,有声有色。

5.《答谢中书书》结尾提到的“康乐”是谁?作者举他有什么深意?

“康乐”指谢灵运。

深意:文章结尾说自从谢灵运以来,再没有人能够欣赏山川之美的妙处,而作者却能够从中发现无尽的乐趣,言语中带有自豪之感,期与谢灵运比肩之意溢于言表,含有与古今知音共赏美景的得意之感。

或:说明能够欣赏领略山川之美的人很少,表现作者的自得之情。期与名人比肩。

6.文中结句点出南朝的谢灵运,你能体会这句话的言外之意吗?

表达了作者要像谢灵运那样寄情山水、归隐林泉的志趣。

或:①这句话表达了作者要像谢灵运那样,陶情怡乐于这美妙的山水之中;

②这句话同时也抒发了作者归隐林泉的终身志趣。

▲文章结尾说:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”想一想,其中有什么言外之意?

结尾一句,含有三层言外之意:

其一,康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;

其二,自谢灵运之后,不再有人能“与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;

其三,“我”是继谢灵运之后又一“与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩之意溢于言表。

7.找出文中的议论句,并说说其作用。

①自康乐以来,未复有能与其奇者;

②表明能欣赏山水美景的人很少。表达了作者沉醉于山水的愉悦之情和能与古今山水知音比肩的得意之感。

8.文章开头结尾有何作用?试结合具体内容分析。

文章以感慨发端:“山川之美,古来共谈”,作者正是将谢中书当作能够谈山论水的朋友,同时也期望与古往今来的林泉高士相比肩。开篇总领全文,点明中心,奠定感情基调,并引出下文的写景、议论。

结尾又以感慨收束。“实是欲界之仙都”以感叹总括前文,直接抒发对山水的赞美之情;“自康乐以来,未复有能与其奇者”,用议论总括全文,点明中心。作者却能够从中发现无穷的乐趣,带有自豪之感,期望与谢公比肩之意溢于言表。

首尾呼应,突出作者沉醉于山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感,期望与谢灵运比肩之意溢于言表。

1.作者从哪几个方面描绘自己隐居地的秀美景色?

从形态、色彩、声音三个方面来描绘。

考点五:写法及赏析

2.作者是从哪几个角度描绘山川美景的?

仰视、俯视,动静结合以及视觉、听觉多种感官角度。

3.本文是一篇美文,请从不同角度简要赏析。

对仗工整,节奏鲜明;

色彩斑斓,动静结合;

言简义丰,耐人寻味;

情景交融,忘情山水。

4.作者是怎样描绘景物的?

观察角度:有仰视(高峰入云),有俯视(清流见底)

时间跨度:有早晨(晓雾将歇),有黄昏(夕日欲颓)

景物状态:有静景(高峰……具备),有动景(晓雾……竞跃)

感官冲击:有视觉(高峰入云),有听觉(猿鸟乱鸣)

5.试从“山水相映之美”、“色彩配合之美”、“晨昏变化之美”、“动静相衬之美”中任选一个角度,结合原文,体会作者写景之妙。

(1)山水相映之美:“高峰入云,清流见底”。仰视,巍峨的山峰耸入云端;俯视,明净的溪流清澈见底。山的倒影给水铺上异彩,水的动势给山增加了活力。山水相伴相映,情味盎然。

(2)色彩配合之美:“两岸石壁,五色交辉;青林翠竹,四时俱备”。放眼望去,蓝天作背景,绿水为衬托,绚丽动人,美不胜收。

5.试从“山水相映之美”、“色彩配合之美”、“晨昏变化之美”、“动静相称之美”中任选一个角度,结合原文,体会作者写景之妙。

(3)晨昏变化之美:“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”。清晨白雾缭绕,似烟似缕,猿啼鸟鸣,生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,飞鸟归林,猿猴栖树,游鱼跃水。

(4)动静相衬之美:

①形体的动与静——高峰为静,流水为动;

②光色的动与静——林青竹翠为静,五色交辉为动;

③声响的动与静——日出雾歇为静,猿鸟乱鸣为动;日落山暝为静,游鱼跃水为动。

6.《答谢中书书》宛如一幅清丽的山水画,又像一首流动的山水诗,美不胜收。请你任选一个角度具体谈谈本文写景的妙处?

(提示:可从写景视角的变换,动静变化,视觉听觉等多种感官的运用,抓住景物特点描写,以景传情等方面谈)

本文写景,先仰视“高峰入云”,后俯视“清流见底”,再平视石壁。把握了景物特征,描摹山水情态,使人目随笔转,情偕意迁,传达出作者与自然有机融合的愉悦,体现了热爱自然,归隐林泉的志趣。

7.“高峰入云,清流见底。”这两句描写了哪些景物?是从哪些角度来写的?

描写了高山、白云、溪流三种景物,突出了山之高,水之净;

分别从仰观、俯察两种视角来写。

8.“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。”试用形象的语言描绘其画面,并说说这几句描写取得怎样的表达效果。

猿鸟的鸣叫声穿越了清晨即将消散的薄雾,传入耳际;夕阳的余晖中,鱼儿在水中竞相嬉戏。(意思对即可)

这几句是对动景的描写,写出了晨昏的不同景致,视听结合,为画面增添了灵动感,传达出蓬勃的生命气息。

9.古人写文章讲究“炼”字,着一字而境界全出,试分析下列句子中加点字的妙处。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

“歇”和“颓”字,运用拟人手法,赋予“晓雾”和“夕阳”以人的感情和行为,激发了人的想象,形象生动地写出了清晨的薄雾即将消散和夕阳即将西沉的情景,为画面增添了灵动感,传达了生命气息。

“鳞”运用借代的手法,避俗,增加了语言表现力,文学色彩浓厚。突出了鱼儿的活跃之态。

10.“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃”一句中“乱”和“竞”字用得好,请你说一说好在哪里。

“猿鸟乱鸣”一句中的“乱”字写出了“鸣”的状态,写出了晨景的热烈欢跃的气氛。

(或:“乱”字传神地描绘出猿鸟声此起彼伏、热烈欢跃的鸣叫状态,以动衬静,反衬出山林的寂静清幽之美。)

(或:“乱”字描绘出猿啼鸟鸣的热闹景象,写出了山川早晨万物都充满着勃勃的生机。)

“沉鳞竞跃”一句中的“竞”字写出了“跃”的状态,写出了游鱼争相嬉戏的热闹气氛。

(或:“竞”字表现出清流之鱼争相喋水的活跃场景。)

11.比较本文与《记承天寺夜游》在句式、节奏、用词等方面的不同之处,说说它们分别带给你什么样的美感。(统编课后习题)

《答谢中书书》一文多为四字短语,句式整齐,节奏感较强,读起来朗朗上口,且文辞含蓄典雅。

《记承天寺夜游》一文则是整句散句交错,错落有致,节奏舒缓,用语自然质朴,通俗易懂。

1.本文表达了作者怎样的思想感情?试加以分析。

本文表达了作者沉醉于山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

“自康乐以来,未复有能与其奇者”,即自从谢灵运以来,没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。作者却能够从中发现无尽的乐趣,带有自豪之感,期与谢公比肩之意溢于言表。

考点六:主旨及拓展

2.文中哪句话最能表达作者思想感情?表达了作者怎样的思想感情?

语句:实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

思想感情:既有对奇景无人能赏的惋惜,又表达了作者对大自然的热爱和陶醉于山水美景的自得之情,以及期待能够和古今知音比肩的得意之感。

或:表达了作者沉醉于山水的愉悦之情和能与古今山水知音共赏美景的得意之感。

或:通过写人间奇景,表达了作者对大自然的喜爱之情,以及与古今知音共赏美景的得意之感。

3.“自康乐以来,未复有能与其奇者”隐含着什么感情?

带有自豪之感,也有与谢灵运比肩之意。

或:有对谢灵运的仰慕之情,有沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感,也有与谢灵运比肩之意。

或:末句感叹世人追逐功名,无暇欣赏奇丽的山水,从而曲折地表达作者的清高。

4.《答谢中书书》描述“山川之美”,像一首优美的山水诗,也反映了作者归隐山林、欣然自得的心境。诵读原文,说说哪些句子传达了这种心境。

本文以写景为主,最后两句“实是欲界之仙都”和“自康乐以来,未复有能与其奇者”,很自然地流露出作者归隐山林、欣然自得的心境。

5.本文是作者写给朋友的一封信,为什么文中却极力描绘山水之美?

因为当时时局动荡,矛盾尖锐,文人只想遁迹山林,从大自然中寻求精神上的解脱,所以在书信中常描山画水,表明自己的爱好,并作为对友人的安慰。

6.《三峡》与《答谢中书书》两文都写到了“猿鸣”,各有什么作用?谈谈你的理解。

《三峡》:写“猿鸣”是为了渲染了三峡秋天萧瑟凄凉的气氛,突出三峡山高水长的特点,表现出三峡秋季的凄婉美。

《答谢中书书》:写“猿鸣”是为了渲染了山林清晨充满生机与活力的热闹气氛,流露出作者对山川之美的欣赏与热爱之情。

(2017年福建泉州市)阅读下面的文言文,完6-9题。(16分)

[甲]山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。 (陶弘景《答谢中书书》)

[乙]三房十四叔非不勤读,只为傲气太胜,自满自足,遂不能有所成。京城之中,亦多有自满之人。识者见之,发一冷笑而已。又有当名士者,鄙科名为粪土,或好作诗古文,或好讲考据,或好谈理学,嚣嚣①然自以为压倒一切矣。自识者观之,彼其所造,曾无几何,亦足发一冷笑而已。故吾人用功力除傲气力戒自满毋为人所冷笑乃有进步也。诸弟平日皆恂恂②退让,第累年小试不售③,恐因愤激之久,致生骄惰之气,故特作书戒之。务望细思吾言而深省焉!幸甚幸甚!国藩手草。

(选自《曾国藩家书》)

注:①嚣嚣:喧哗,吵闹。这里指沸沸扬扬。 ②恂恂:恭谨温顺的样子 ③不售:不中。

【链接中考】

参考译文:三房十四叔不是不勤读,只因傲气太盛,自满自足,便不能有所成就。京城之中,也有不少自满的人,有见识的人看见他们,不过冷笑一声罢了。又有当名士的,把科名看得和粪土一样,或者喜欢作点古诗,或者搞点考据,或者好讲理学,沸沸扬扬自以为压倒一切。有学识的人见了,认为他们的成就也没有多少,也只好冷笑一声罢了。所以我们用功,去掉傲气,力戒自满,不为别人所冷笑,才有进步。弟弟们平时都谨慎退让,但多年小考没有中,恐怕是因为愤激已久,以致产生骄惰的习气,所以特别写信告诫。务必要仔细想一想我说的话深切地省察!幸甚幸甚!

[乙]三房十四叔非不勤读,只为傲气太胜,自满自足,遂不能有所成。京城之中,亦多有自满之人。识者见之,发一冷笑而已。又有当名士者,鄙科名为粪土,或好作诗古文,或好讲考据,或好谈理学,嚣嚣①然自以为压倒一切矣。自识者观之,彼其所造,曾无几何,亦足发一冷笑而已。故吾人用功力除傲气力戒自满毋为人所冷笑乃有进步也诸弟平日皆恂恂②退让,第累年小试不售③,恐因愤激之久,致生骄惰之气,故特作书戒之。务望细思吾言而深省焉!幸甚幸甚!国藩手草。

6.解释下面加点词的意思。(4分)

①四时俱备 俱( )

②夕日欲颓 颓( )

③或好作诗古文 或( )

④恐因愤激之久 恐( )

全,都

坠落

有的人

担忧,恐怕

7.把下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)自康乐以来,未复有能与其奇者。

(2)务望细思吾言而深省焉!

希望你们(诸弟)一定要仔细思考我说的话并深刻反省自己呀!

(“务”、“省”各0.5分)

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。

(“自”、“复”、“与”各0.5分)

8.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.故吾人用功/力除傲/气力戒/自满毋为人所冷笑/乃有进步也

B.故吾人用功/力除傲气/力戒自满/毋为人所冷笑/乃有进步也

C.故吾人用功/力除傲气/力戒自满/毋为人所冷/笑乃有进步也

D.故吾人用功/力除傲/气力戒/自满毋为人所冷/笑乃有进步也

B

9.所谓“见字如面”,就是“读这封信的内容就像是我当面跟你说话一样”。甲、乙两封书信“说话”的内容及写作目的有何不同?请简析。(5分)

甲文侧重描绘山川的自然之美(1分),以此表明自己娱情山水的志趣(1分)。

乙文侧重阐述戒除傲气、自满之气的道理(或:告诫诸弟为人处世的道理)(1分),表达自己对诸弟的殷切希望(1分)。

(意思对即可,语言表达1分)

【2016·重庆A卷】

阅读下面的文言文,完成9-12题。(15分)

答谢中书书

陶弘景

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

8.解释下列加点的词语。(4分)

(1)答谢中书书( )

(2)晓雾将歇( )

(3)实是欲界之仙都( )

(4)未复有能与其奇者( )

书信

消散

人间

参与,这里指欣赏

9.将下列句子译成现代汉语。(4分)

(1)两岸石壁,五色交辉。

(2)夕日欲颓,沉鳞竞跃。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

太阳快要落山的时候,在水中的鱼儿争相跳出水面。

11.下面对文章理解与分析不正确的一项是( )(3分)

A.“山川之美,古来共谈”文章以感慨起笔,囊括了山水,纵览了古今。

B.“高峰入云,清流见底”,极力描写山之高、水之清,突出了山水映衬之美。

C.“猿鸟乱鸣”,突出了猿、鸟的鸣叫传入耳际,繁多杂乱。

D.“两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备”,描绘出众彩纷呈、绚丽动人的景象。

C

【解析】“乱”在文中应该是“此起彼伏”,不是“繁多杂乱”。

12.这篇短文表达了作者怎样的感情?(4分)

表达了作者沉醉于山水的愉悦之情,以及与古今知音共赏美景的得意之感。

(以上两点各2分,意合即可)

(2015·山东德州市)

阅读下面两篇文言文,回答问题。

[甲]山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。 两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕阳欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

——陶弘景《答谢中书书》

[乙]夜登华子冈,辋水沦涟,与月上下。寒山远火,明灭林外。深巷寒犬,吠声如豹。村墟夜舂,复与疏钟相间。此时独坐,僮仆静默,多思曩①昔携手赋诗,步仄径,临清流也。

当待春中,草木蔓发,春山可望,轻鲦出水,白鸥矫翼,露湿青皋,麦陇朝雊②。斯之不远,倘能从我游乎?非子天机③清妙者,岂能以此不急之务相邀?然是中有深趣矣。

——王维《山中与裴秀才迪书(节选) 》

[注]①囊(nǎnɡ):从前。②雊(ɡòu):雉鸡叫。③ 天机:天性。

[乙]夜登华子冈,辋水沦涟,与月上下。寒山远火,明灭林外。深巷寒犬,吠声如豹。村墟夜舂,复与疏钟相间。此时独坐,僮仆静默,多思曩①昔携手赋诗,步仄径,临清流也。

当待春中,草木蔓发,春山可望,轻鲦出水,白鸥矫翼,露湿青皋,麦陇朝雊②。斯之不远,倘能从我游乎?非子天机③清妙者,岂能以此不急之务相邀?然是中有深趣矣。

译文:(我)在夜色中登上华子冈,见辋水泛起涟漪,水波或上或下,水中的月影也随同上下。那寒山中远远的灯火,火光忽明忽暗在林外(看得很清楚) 。幽深的小巷里,狗在寒冷的夜里发出像豹子那样低沉而雄浑的吠叫声。村子里传来舂米声,又与稀疏的钟声相互交错。这时,我独坐在那里,跟来的仆人已入睡,我不禁想起从前你与我搀着手吟诵诗歌,在狭窄的小路上漫步,临近那清澈流水的情景。

等到了春天,草木蔓延生长,春天的山景更可观赏,轻捷的鲦鱼跃出水面,白色的鸥鸟张开翅膀,晨露打湿了青草地,麦田里雉鸡在清晨鸣叫。这些景色离现在不远了,(您) 能和 我一起游玩吗?如果你不是这样天性清新高雅的人,我哪能用这不打紧的事务(游山玩水的闲事) 相邀呢?而这当中有很深的旨趣啊。

1.下面句子中加点词与“夜登华子冈”中的“夜”用法不同的一项是( )

A.上使外将兵

B.其一犬坐于前

C.腰白玉之环

D.日扳仲永环谒于邑人

C

名词活用作状语,在外面

名词活用作状语,像狗一样

名词活用作动词,腰挂

名词活用作状语,在每天

【解析】例句中的“夜”是“名词活用作状语,在夜里”。故选C

2.下列各组句子中加点词的意义相同的一项是( )

A.①实是欲界之仙都。

②然是中有深趣也。

B.①未复有能与其奇者。

②与月上下。

C.①复与疏钟相间。

②肉食者谋之又何间焉。

D.①倘能从我游乎?

②请从吏夜归。

D

判断动词,是

代词,这

参与,这里指欣赏

和

相互

参与

跟

跟

3.把文中加横线的句子翻译成现代汉语。

①夕阳欲颓,沉鳞竞跃。

②非子天机清妙者,岂能以此不急之务相邀?

夕阳要落山了,潜游的鱼儿争相跳出水面。

如果你不是这样天性清新高雅的人,我哪能用这不打紧的事务(游山玩水的闲事)相邀呢?

4.甲文中的“猿鸟乱鸣”和乙文中的“吠声如豹”都是写声音描写,其作用有何不同?

示例:“猿鸟乱鸣”使景色灵动,充满生机活力;

“吠声如豹”以动写静,衬托了冬夜的空旷寂静。

【解析】通读全文,明确甲文“禽鸟乱鸣”用声音写景色,可以使景色灵动,充满生机活力;乙文中以声写静的写法,通常起衬托作用。

5.甲、乙两文都是写给朋友的书信,分别表达了作者怎样的愿望?

示例:甲文和朋友分享对山川之美的热爱和隐逸情怀;

乙文邀请朋友来山中同游,委婉希望他淡泊名利,回归自然。

【解析】甲文通过前面景物的描写及“实是欲界之仙都”一句可以体会出作者对山川之美的热爱和隐逸情怀;乙文中从内容上来看,结合“然是中有深趣也”,体会作者委婉希望朋友淡泊名利,回归自然的用意.

【2015年福建省泉州市】阅读下面文言文,完成5—8题(16分)

(甲)山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沈鳞竞跃,实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。(《答谢中书书》)

(乙)子曰:“饭疏食饮水,曲肱①而枕之,乐在其中矣。不义②富贵,于我如浮云。”(《论语》)

注:①肱:(ɡōnɡ)胳膊。②义:遵守道义。

【参考译文】孔子说:每天吃点饭,喝点水,头垫着弯曲的手臂睡觉,也是一种生活的乐趣。用不义手段而使自己大富大贵,这些对我来说,就如浮云般轻。

(乙)子曰:“饭疏食饮水,曲肱①而枕之,乐在其中矣。不义②富贵,于我如浮云。”(《论语》)

5.下面加点词意思相同的一项是( )(3分)

A.清流见底

见往事耳

B.实是欲界之仙都

每假借于藏书之家

C.于我如浮云

皆以美于徐公

D.自康乐以来

自非亭午夜分不见曦月

B

6.解释加点词。(3分)

⑴古来共谈( )

⑵夕日欲颓( )

⑶未复有能与其奇者( )

共同,一起

坠落

欣赏

7.把下列句子翻译成现代汉语。(6分)

⑴晓雾将歇,猿鸟乱鸣。

⑵曲肱而枕之,乐在其中矣。

早晨的薄雾将要散尽,猿猴和鸟儿此起彼伏的鸣叫。

(“歇”,“乱”各0.5分)

弯着胳膊当枕头,乐趣也就在其中了。

(“曲”,“亦”各0.5分)

8.甲乙两文“乐”的情趣分别是什么?(4分)

甲文:①作者欣赏山林之美的情趣。

②作者酷爱山林,归隐林泉的志趣。

③作者将内心对山林之美的感受与友人分享的乐趣。

(2分,答出一点即可)

乙文:①粗茶淡饭却能随遇而安(安贫乐道)。

②视不正当得到的富贵如浮云的高尚情操。

(2分,答出一点即可)(4分)

【2015年辽宁省沈阳市】阅读选文,完成7~10题。(16分)

【甲】山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

【乙】印度之人,随地称国,语其所美,谓之印度。若其封疆之域,可得而言。五印度①之境,周九万余里。三垂大海,北背雪山。北广南狭,形如半月。画野区分,七十余国。时特暑热,地多泉湿。北乃山阜隐轸②,丘陵舄卤③;东则川野沃润畴④陇膏腴南方草木荣茂。西方土地硗确⑤……。斯大概也,可略言焉。

(选自《大唐西域记》,有删节)

【注释】①五印度,指当时印度分为东、西、南、北、中五个部分。②山阜(fù)隐轸(zhěn),很多高山。③丘陵舄(xì)卤,丘陵地带是盐碱地。舄卤,盐碱地。④畴:已耕作的田地。⑤硗(qiāo)确:指土地十分贫瘠,多形容沙石之地不适宜耕种。

【参考译文】印度人民,随着居住地方的不同而自名其国名,对自己所喜欢的地方,称之为印度。至于印度的界域,我们可以谈一谈。五印度这块地方,方圆九万多里。三面濒临大诲,北面背靠雪山。北面广阔,南面狭窄,形状好像半个月亮。全国划分地区,有七十多个国家。当时天气特别炎热,地方又多潮湿。北方耸立着很多高山,丘陵地带多是盐碱地,东部河流平原肥沃滋润,南方草木繁茂,西方土地十分贫瘠。这是大体状况,大致简要叙述一下。

【乙】印度之人,随地称国,语其所美,谓之印度。若其封疆之域,可得而言。五印度①之境,周九万余里。三垂大海,北背雪山。北广南狭,形如半月。画野区分,七十余国。时特暑热,地多泉湿。北乃山阜隐轸②,丘陵舄卤③;东则川野沃润畴④陇膏腴南方草木荣茂。西方土地硗确⑤……。斯大概也,可略言焉。

7.下面句子中加点词的意思或用法相同的一组是( )(3分)

A.印度之人

马之千里者(《马说》)

B.随地称国

国恒亡(《生于忧患,死于安乐》)

C.北乃山阜隐轸

乃不知有汉(《桃花源记》)

D.西方土地硗确

今齐地方千里(《邹忌讽齐王纳谏》)

B

8.请用现代汉语翻译下面句子。(7分)

⑴高峰入云,清流见底。

⑵北广南狭,形如半月。

⑶斯大概也,可略言焉。

高高的山峰耸八云霄,清澈的溪流能见到水底。

(印度的疆域)北面广阔,南面狭窄,形状好像半个月亮。(3分)

这是大体状况,大致简要叙述一下。

9.请用“/”给下面的句子断句。(断两处)(2分)

东则川野沃润畴陇膏腴南方草木荣茂

东则川野沃润/畴陇膏腴/南方草木荣茂

10.《答谢中书书》是南朝时陶弘景写给谢中书的一封书信,境界清新,《大唐西域记》是千多年前玄奘西行的情况记述,为《西游记》的创作奠定了基础。请分别用【甲】【乙】两文中的四字短语概括选文的主要内容。(4分)

【甲】_____________

【乙】_____________

山川之美

封疆之域

阅读《答谢中书书》,完成1-5题。

1.解释下面加点的字词。

(1)五色交辉( )

(2)晓雾将歇( )

(3)夕日欲颓( )

(4)与其奇者( )

交相辉映

消散

将要

欣赏

【模拟训练】

2.翻译下面的句子。

(1)山川之美,古来共谈。

(2)实是欲界之仙都。

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。

这里实在是人间的仙境啊。

3.下面对文章内容分析不当的一项是( )

A.本文着力通过描绘山水映衬之美、色彩搭配之美、晨昏变化之美、动静相衬之美来表现山林之美。

B.“高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉”四句的观察角度依次是“仰视——俯视——平视”。

C.“哓雾将歇,猿鸟乱鸣”中的“乱”字,描绘出猿鸟声此起彼伏、热烈欢跃的鸣叫状态,目的是以静衬动,反衬出山林的寂静清幽之美。

D.“自康乐以来,未复有能与其奇者”一句,不仅流露出作者对谢灵运的仰慕之情,也抒发了作者对世人面对秀美山水却无动于衷的惋惜。

C

【解析】C项“以静衬动”说法有误,就改为“以动衬静”。

4.这篇文章表达了作者怎样的思想感情?

5.作者写游山之感,为什么要与“康乐公”相比?

表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之情。

作者带有自豪之感,与谢公比肩之意溢于言表。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读