11 短文二篇《记承天寺夜游》课件—2020-2021学年八年级上册语文期末文言文复习课件(共105张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 短文二篇《记承天寺夜游》课件—2020-2021学年八年级上册语文期末文言文复习课件(共105张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-29 09:02:39 | ||

图片预览

文档简介

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝(qǐn) ,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇(xìng)交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

记承天寺夜游

苏轼

【原文再现】

【作家作品】

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋杰出的文学家和书画家,诗文革新运动的集大成者。与父苏洵、弟苏辙并称“三苏”。其文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一。

【写作背景】

宋神宗元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼的有关新法的诗句,说他以诗诽谤朝廷,八月,将他逮捕入狱。经过长时间的审问折磨,差一点丢了脑袋。十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。

【整体感知】

第一层(第1-3句):叙事——月夜承天寺与友人散步。

第二层(第4句):写景——月下承天寺的美景。

第三层(第5-7句):抒情——抒发对月光、竹柏疏影的感触(抒发人生感慨)

叙事:月夜赏景——贬居寂寞

写景:庭下月景——月光空明

抒情:抒发感慨——愉悦、苦闷

悲凉苦闷豁达乐观

思路图解

【中心思想】

本文描绘了在承天寺夜游时看到的月下美景,抒发了作者赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨和自我排解的乐观豁达等种种微妙而复杂的感情。

【写作技巧】

1.叙事和写景、抒情有机结合,情景交融。

2.比喻传神:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

3.正面、侧面描写相结合:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

4.抓住了瞬间的感受:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

5.虚实(动、静)结合:把竹柏(实、静)比作了水中的荇藻(虚、动)。

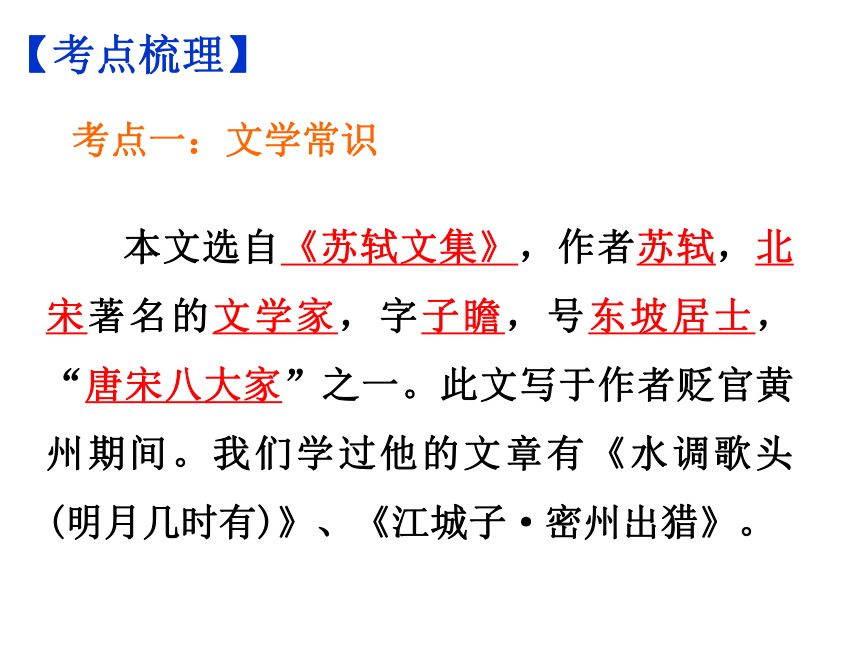

考点一:文学常识

本文选自《苏轼文集》,作者苏轼,北宋著名的文学家,字子瞻,号东坡居士,“唐宋八大家”之一。此文写于作者贬官黄州期间。我们学过他的文章有《水调歌头(明月几时有)》、《江城子·密州出猎》。

【考点梳理】

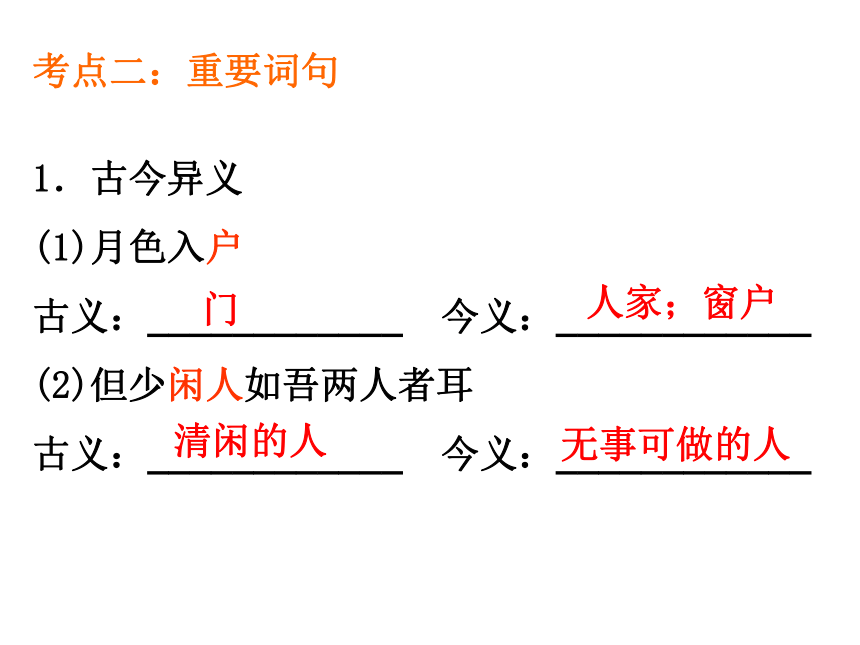

考点二:重要词句

1.古今异义

(1)月色入户

古义:____________ 今义:____________

(2)但少闲人如吾两人者耳

古义:____________ 今义:____________

门

人家;窗户

清闲的人

无事可做的人

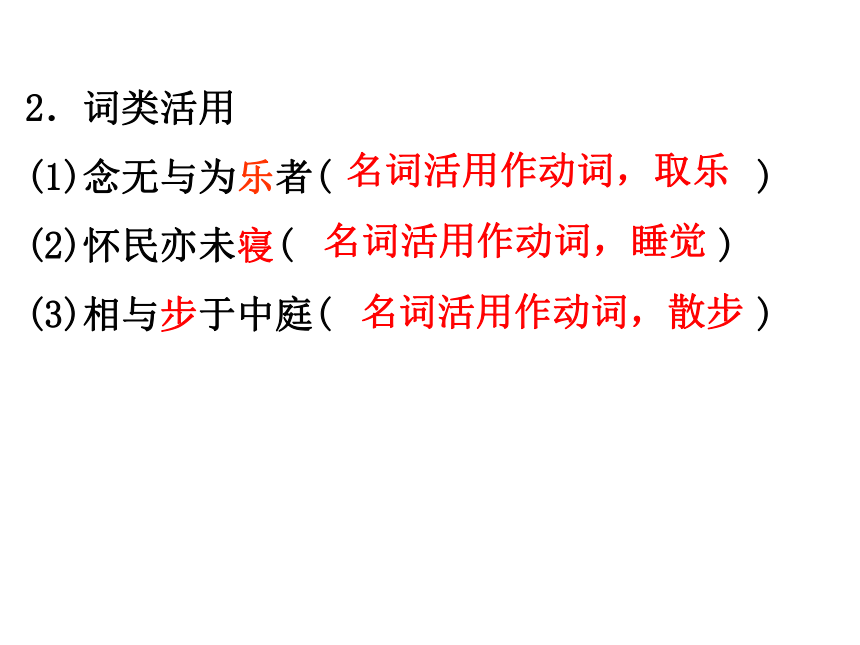

2.词类活用

(1)念无与为乐者( )

(2)怀民亦未寝( )

(3)相与步于中庭( )

名词活用作动词,取乐

名词活用作动词,睡觉

名词活用作动词,散步

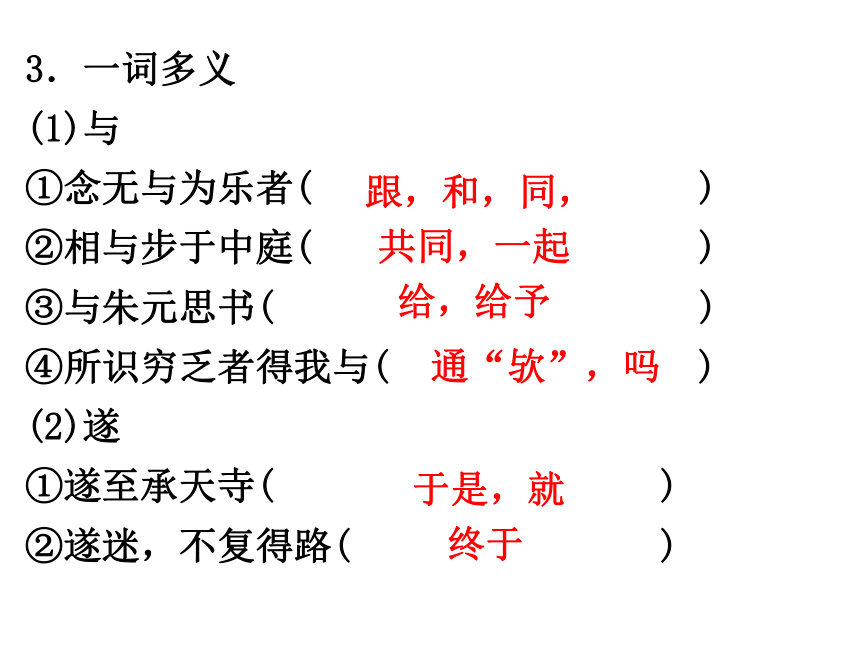

3.一词多义

(1)与

①念无与为乐者( )

②相与步于中庭( )

③与朱元思书( )

④所识穷乏者得我与( )

(2)遂

①遂至承天寺( )

②遂迷,不复得路( )

跟,和,同,

给,给予

共同,一起

通“欤”,吗

于是,就

终于

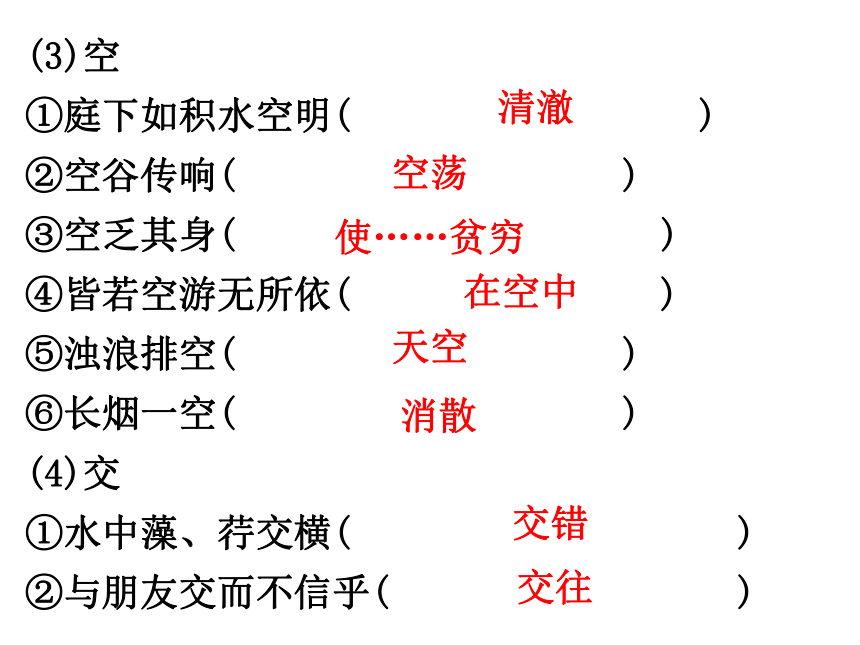

(3)空

①庭下如积水空明( )

②空谷传响( )

③空乏其身( )

④皆若空游无所依( )

⑤浊浪排空( )

⑥长烟一空( )

(4)交

①水中藻、荇交横( )

②与朋友交而不信乎( )

清澈

使……贫穷

空荡

在空中

天空

消散

交错

交往

4.其他重点实词

(1)念无与为乐者( )

(2)怀民亦未寝( )

(3)盖竹柏影也( )

(4)但少闲人( )

(5)解衣欲睡( )

(6)遂至承天寺( )

(7)相与步于中庭( )( )

(8)庭下如积水空明( )

(9)欣然起行( )

考虑,想到

睡觉

大概是

只是

将要

于是,就

共同,一起

高兴的样子

院子里

形容水的澄澈

5. 文言虚词

(1)念无与为乐者( )

(2)相与步于中庭( )

(3)但少闲人如吾两人者耳( )

……的人

介词,在

语气词,相当于“罢了”

6.特殊句式

(1)倒装句

①相与步于中庭:(我们)便一起在庭院中散步。(状语后置,应为“相与于中庭步”)

②但少闲人如吾两人者耳:只不过缺少像我们俩这样的闲人罢了。(定语后置,应为“但少如吾两人者闲人耳”)

(2)省略句

解衣欲睡:(我)脱下衣服准备睡觉。(省略主语)

(3)判断句

盖竹柏影也:大概是竹子跟柏树的影子。(起判断作用)

7. 句子翻译

(1)解衣欲睡,月色入户,欣然起行。(省略句)

(我)解开衣服准备睡觉,这时月光照进门里,(我)高兴地起身走到户外。

(2)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。(判断句)

想到没有可以共同游乐的人,于是到承天寺寻找张怀民。

(3)怀民亦未寝,相与步于中庭。(状语后置)

张怀民也没有睡觉,(于是我们)一起在院子里散步。

(4)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。(判断句)

(月光下)庭院的地面像积满了水一样澄澈透明,水中的藻、荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子。

(5)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪个晚上没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

1.作者游承天寺的原因:

月色入户。

2、作者感慨知音甚少的心理活动的语句:

念无与为乐者。

3、文中描写月下美景(或描绘一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界)的语句是:

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

4.表达作者微妙复杂的感情的句子(主旨句)是:

何夜无月?何处无竹柏,但少闲人如吾两人者耳。

考点三:名句积累

1.贯穿全文的线索是____________,全文可分为三层:

第一层:记事(1-3句) ,交代了__________

___________________________;

第二层:写景(4句) ,描写了____________

_____________;

第三层:抒情(最后3句) ,抒发了________

_______________。

月色或月光

赏月散步的时间、地点、同游者、原因

月下庭中景色

对月光、竹柏疏影的感触

考点四:内容理解

2.作者为什么要夜游承天寺?从文中找出作者夜游的行踪。

(1)①作者被贬,心情郁闷、孤独;

②因为月色很美。

(2)起行——至(承天寺)——寻(张怀民)——步于(中庭)?

3.请用一个字概括本文景的特点和情的特点。

景的特点:清(冷)?

情的特点:悲(哀)??

4. “庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”写出了“月色”的哪些特点?

(1)“积水空明” ,一泓积水清澈透明,可以想见月色之明;

(2)继写水中之物,“藻荇交横” 纵横交错,摇曳生姿,可以想见月色之清;

(3)最后点出“盖竹柏影也”,可以想见月色之浓。

▲“积水空明”“藻荇交横”写出了景物怎样的特点?

写出了月光清澈透明的特点。

5.结尾惋惜无人赏月,暗示了怎样的社会现状?

世人大多热衷名利,为俗务所累。

6.全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出。请找出能体现苏轼和张怀民友情的句子(写出两句),并以其中一句为例,说说选择它的理由。

①遂至承天寺寻张怀民。

理由:唯张怀民可以同乐。

②怀民亦未寝。

理由:心境相同,欣赏趣味相同。

③相与步于中庭。

理由:关系亲密。

④但少闲人如吾两人者耳。

理由:志同道合,志趣相投,命运相同。

1.文中是怎样庭中月下美景的?

直接描写与间接描写相结合,通过比喻表现了月光的澄澈透明,又通过描写竹柏的影子来间接表现了月光的明亮。

或:写景与抒情相结合。

考点五:写法及赏析

2.请找出文中描写景物的句子,并作简要分析。

①月色入户。

“入户”二字把月光拟人化,月光似乎懂得“我”的寂寞之心,“入户”慰藉“我”,写得自然而生动。

②庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

运用比喻修辞,把皎洁的月光比作澄澈的积水,把竹子和柏树的影子比作水草,以动衬静,正面描写与侧面描写相结合,形象逼真地写出月光的皎洁明亮,营造出一个空明澄澈、清幽宁静的美妙境界。

3.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,作者用凝练笔墨,点染出一个空明澄澈的美妙境界,请任选一个角度赏析其妙处。(提示:可以从修辞、用词、手法等角度进行赏析)

示例一:这句话运用了比喻的修辞手法,把月光比作积水,把竹柏的影子比作“水中”的藻荇,(月光如水,而竹柏的影子如同纵横交错、摇曳生姿的各种水草),生动形象地写出月光的清澈透明,竹柏影子(景色)的清丽淡雅。

——修辞的角度。

示例二:“盖”是“原来是”的意思,一个“盖”字使文意陡然一变,让读者惊悟,作者初写庭下积水、水中藻荇,都是为了写竹柏的投影,是用视觉的错觉从反面着笔,形成文字的波澜、节奏。

——用词的角度。

3.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,作者用凝练笔墨,点染出一个空明澄澈的美妙境界,请任选一个角度赏析其妙处。(提示:可以从修辞、用词、手法等角度进行赏析)

示例三:绘景以虚写实。全句无一字写“月”,而又无一字不在写“月”,“积水空明”,可以推见月色之明;“水中藻荇交横”,可以推见月色之清。作者以虚写实,创造出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

——手法的角度。

3.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,作者用凝练笔墨,点染出一个空明澄澈的美妙境界,请任选一个角度赏析其妙处。(提示:可以从修辞、用词、手法等角度进行赏析)

示例四:动静结合。“积水空明”给人以一种静谧之感,“藻、荇交横”则具有水草摇曳的动态之美。整个意境静中有动,动中愈见其静,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

——手法的角度。

3.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,作者用凝练笔墨,点染出一个空明澄澈的美妙境界,请任选一个角度赏析其妙处。(提示:可以从修辞、用词、手法等角度进行赏析)

4.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”这一句描写了怎样的景色?怎样描绘出来的?仅仅是写景吗?

描写了清澈透明、淡雅幽静的月色。

先实写后虚写,虚实相生,为我们描绘了一幅亦真亦幻的美妙月景。“积水空明”正面描绘月光,而“藻、荇交横”,则以竹柏倒影来烘托月光。一正一侧,创造出一个冰清玉洁的透明世界。

这几句是写月光,也是写作者的心境。这个清澈透明的世界,映照出他光明磊落、乐观豁达的胸怀。

5.这篇文章中的“遂”“亦”“但”饱含情感,很值得品味,请结合文章内容对其赏析。

“遂”点出了二人志趣相投。

“亦”看似简单叙述张怀民没有睡的事实,其实饱含惊喜之情,二人的知音关系表现得淋漓尽致,同时暗示两人相同的政治境遇。

“但”由眼前景物转向观景之人,非常自然地引出“闲人”,“但”在“何夜”“何处”的发问后,表明了其迥异流俗之意,显示了苏轼在逆境中的旷达与对自己精神世界的自得和坚守。

1.作者在文中为我们描绘出一个怎样的世界?表现了作者怎样的心境?

(1)作者为我们描绘的世界:

(2)作者的心境:

表现了作者安闲自适的心境,还流露出宦途失意的苦闷。(既郁闷失意又乐观旷达的心境)

或:表现了作者自我排遣的旷达(或虽遭贬谪却依然旷达)的心境。

描绘出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙世界。

考点六:主旨及拓展

2.找出本文的主旨句,说说它表现了作者怎样的思想感情。

表现了作者悠闲赏月的欣喜,仕途失意的落寞,自我排解的旷达等复杂的思想感情。

主旨句:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。”

3.文中说“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。”句中的 “闲人”指什么人?这个“闲”字的含义有哪几点? “闲”字在全文中起什么作用?

含义:①反映了作者身为闲官的现实。

②表达了作者安闲自适的心境。

③慨叹世人忙于名利而无暇顾及良辰美景。

以别人的不闲反衬两人之闲,点明主旨。

(“闲”字是本文的文眼,“闲人”是本文的点睛之笔。)

“闲人”指不追求名利而能从容醉情于山水景色的人。

4.文中“闲人”一词,表现了苏轼复杂的情感,请参照示例,写出你的理解,并说明理由。

示例:闲人——表现出苏轼的自得之情。月夜处处都有,可只有他和张怀民这种情趣高雅的人才懂得欣赏。

闲人——表现出苏轼的悲凉之情。他在政治上有远大的抱负,但受诬遭贬,不愿做闲人却只得做闲人。

(结合作者当时被贬的时代背景可知,“闲人”不仅表现了苏轼的自得,同时也含蓄地表达了他内心的悲凉。)

5.苏轼称自己为“闲人”,这反映出他当时怎样的心境?

①当时被贬谪闲置,有仕途失意的落寞抑郁。?

②能有此闲情雅致,包含着一种自我慰藉,更是自我排解的旷达。

或:反映出作者仕途失意的落寞(郁郁不得志的悲凉或被贬的苦闷)和自我排遣的旷达。

(作者当时被贬,心情抑郁,但仍不失进取心,借美景来排遣抑郁之情。表达作者郁闷失意而又乐观旷达的心境。)

6.“但少闲人如吾两人者耳”是全文的点睛之笔,请你说出它的深刻含义?

(结合作者当时的处境)

有两层意思:

①表现作者安闲自适的心境,透露出自己不能为朝廷尽忠的抱怨。

②讽刺那些追名逐利的人,趋炎附势,奔走钻营,无法自拔,也无暇领略这清虚冷月的仙境。

7.作者在写作的过程中紧紧扣住了“闲”字来写,结合具体内容分析一下作者和朋友的“闲”在文中是如何体现的。

①入“夜”即“解衣欲睡”,“闲”;

②见“月色入户”便“欣然起行”,“闲”;

③“念无与为乐者”,可见很少有人与作者交游往来;

④与张怀民“步于中庭”,连“竹柏影”都看得那么仔细,那么清楚,两个人都很“闲”;

⑤“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”,但冬夜出游赏月看竹柏的,却只有“吾两人”,因为别人是忙人,“吾两 人”是“闲”。结尾的“闲人” 是点睛之笔,以别人的不“闲”反衬“吾两人”的“闲”。惟其“闲”才能“夜游”,才能欣赏月夜的美景。

8.苏轼《记承天寺夜游》中赏月的心情是什么样的?你是从哪些词句中读出来的?

①愉悦。从“月色入户,欣然起行”的真情流露中感受到。

②孤独。从“念无与为乐者”中的知音难求中感受到。

③沉醉。从“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写意描述中感受到。

④悠闲。从“但少闲人如吾两人者耳”中的不胜感慨中感受到。

9.揣摩下列句子,分析句中流露了什么样的思想感情。

(1)月色入户,欣然起行。

见“月色入户”,则“欣然起行”,欢欣之情,溢于言表。

(2)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

含有知音稀少的憾意和淡微低沉的喟叹,“寻张怀民”,张怀民才是他赏月的相知好友。

(3)怀民亦未寝,相与步于中庭。

相知好友相携同步漫游赏月,流露出十分恬适的心情。

(4)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

考虑作者当时的处境。“闲”是相对于“忙”来说的,由于贬官谪居,自然不像在京城时公务缠身。一个“闲”字包含作者几多感慨,有贬谪的悲凉,失意的落寞,自我排解的达观,还有悠闲赏月的欣喜。

10.本文开头写诱人的月色穿窗入户,勾起了作者赏月的情趣。“欣然”二字,写出了作者怎样的心境?

“欣然”二字,表现出作者见到月色后睡意顿无,情思被月色激活的喜悦兴奋之情,也写出了作者闲适的心境。

11.范仲淹在《岳阳楼记》中有“微斯人,吾谁与归?”的感慨,请在文中找出与此意义相近的一句,抄写在下面横线上。

__________________。

念无与为乐者

12.本文为作者遭贬之后所作,作者此时心情应抑郁才对,可作者却“欣然起行”,不但描绘了月景,还自诩“闲人”。对于作者这种做法,你怎样看待?结合实际谈谈。

作者此时心情虽抑郁,但作者的“欣然起行”、“赏月”和自诩“闲人”,都是苦中作乐,用娱情于景来排遣抑郁。这种做法是值得称赞的,因为人不论遇得什么困难,多么抑郁,都应学会苦中作乐,找到生活的希望和乐趣,尽可能给自己一个快乐的心情。因为即使沉浸于痛苦也是于事无补的。

13.文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。这里是否是作者的误笔?请谈谈你的看法。

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。作者正是借“何夜”“何处”句点明了这一真谛。这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。

“何夜无月?何处无竹柏?”在含蓄中蕴涵着哲理。

14.当你面对如诗如画的月色时,你想对苏轼说点什么呢?

(1)你虽然被贬,在以后的官场上很难再站起来,也就不可能为朝廷尽忠了,但是你的爱国心终究不变。那颗忠心既然无法在朝廷中燃烧,那么就用你的诗、你的词以及那颗心去陶冶民间百姓吧!

(2)宰相肚里能撑船,将军额头跑得马。要胸怀大志,不要为被贬而忧愁,保持乐观心态,总有一天你会“骥遇伯乐”,为朝廷出力的。

(3)苏轼老前辈,趁这美好月色,下几盘棋如何?人生中会遇到许多不尽如人意的事情,何不对酒当歌?这才是人生几何呀!

(4)何必总汲汲于仕途?仕途的路上虽开满了美丽的玫瑰,但玫瑰总是长满了刺,倒不如归隐田园,赏月观花自在,何必如此伤感?

15.从作者的人生经历中,你得到什么启示?

苏轼被贬,心情忧郁。但是,他仍然有进取之心,他月夜游寺正是消释抑郁的具体行为。在政治漩涡中损伤了的心灵只有在清凉的无所挂碍的月夜中才能得以恢复,他从大自然的美景中寻求到精神的寄托。他并未沉溺于感情的深渊中,而是设法寻求解脱。本文启发我们:在生活中遇到挫折不能一味消沉,要调节好自己的心态,树立进取之心,从而迎来希望的曙光,走上光明的坦途。

16.结合苏轼的两首词《水调歌头·明月几时有》《江城子·密州出猎》,或其他作品,谈谈其创作风格。

《江城子·密州出猎》是苏轼创作的第一首有豪放风格的词,其中“老夫聊发少年狂”显示出他豪爽粗犷的性格和词风。

《念奴娇·赤壁怀古》是他豪放词中的代表作。“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,充分展示出他豪放的情怀。

他的词豪放中兼有婉约,《水调歌头·明月几时有》就是这种风格。

另外,他的诗更兼有多样化的特色。如《题西林壁》中的“不识庐山真面目,只缘身在此山中”道出了对人生哲学的思考。

17.在我国文学史上,有很多诗人对月有独特的感受,借月抒发自己的感情,请举出两个这样的诗句,注明出处和作者。

明月松间照,清泉石上流。

——王维《山居秋暝》

床前明月光,疑是地上霜。

——李白《静夜思》

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

——辛弃疾《西江月》

18.根据你对本文的理解,请分别以“奇趣”和“闲情”为尾词写一组不少于七言的对偶句。

____________奇趣

____________闲情

将影作藻见

以水喻月抒

19.根据你的积累,对出下联。

上联:子瞻闲赏庭前月

下联:____________

示例:①茂叔独爱池中莲

②青莲豪饮樽中醇

③渊明独采篱下菊

(2019年湖南省株洲市)

阅读下文,完成各题。

短文两篇

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歌,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,来复有能与其奇者。

——(陶弘景《答谢中书书》

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

——苏轼 《记承天寺夜游》

【链接中考】

16.对下面句子中加横线词的解释,有错误的一组是(3分)( )

A.①古来共谈 共:共同

②高峰入云 入:耸入

B.①五色交辉 交:交相

②四时俱备 俱:都

C.①猿鸟乱鸣 乱:纷乱

②沉鳞竞跃 竞:争相,争着

D.①盖竹柏影也 盖:只是

②但少闲人如吾两人者耳 但:大概

D

17.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(3分)

怀民亦未寝,相与步于中庭。

(张)怀民也没有睡觉,我们两个人便一起在院子里散步。

18.“自康乐(谢灵运)以来,未复有能与其奇者。”这句话有什么言外之意?(3分)

①这句话表达了作者要像谢灵运那样,陶情怡乐于这美妙的山水之中;

②同时也抒发了作者归隐林泉的终身志趣。

(2018年中考山东枣庄)阅读下面两则古文,完成下列小题。

【甲】元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无松柏?但少闲人如吾两人者耳。

——苏轼《记承天寺夜游》

【乙】崇祯五年①十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定②矣,余拏一小舟,拥毳衣③炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒,炉正沸。见余大喜,曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴④,更有痴似相公者!” ——选自张岱《湖心亭看雪》

【注】①崇祯五年:公元1632年。崇祯,是明思宗朱由检的年号。②更定:指初更以后。晚上八点左右。③毳(cuì)衣:细毛皮衣。④相公:原意是对宰相的尊称,后转为对年轻人的敬称及对士人的尊称。

9.解释下列加点的词。

(1)相与步于中庭( )

( 2)是日更定矣( )

一起

这

10.翻译下列句子。

(1)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(2)湖中焉得更有此人!

(想不到)湖中哪能还会有您这样的人!

哪一个夜晚没有月亮?哪一个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

11.下列句式不同于其它三项的是( )

A.相与步于中庭。

B.独往湖心亭看雪。

C.但少闲人如吾两人者耳。

D.更有痴似相公者。

B

12.【乙】文画线句子运用白描手法,勾勒出西湖空旷简约、洁白静谧的雪夜之景。请自选角度赏析【甲】文画线句子的写景之妙。

【乙】天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

【甲】庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

【解析】本题考查句子的赏析。赏析句子可以从内容和修辞手法两个方面进行,还要写出表达的情感。甲文画线句子的写景之妙可以从以下角度赏析:比喻的修辞,正面侧面描写相结合,动静结合。

12.【乙】文画线句子运用白描手法,勾勒出西湖空旷简约、洁白静谧的雪夜之景。请自选角度赏析【甲】文画线句子的写景之妙。

【乙】天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

【甲】庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

角度1:运用比喻的修辞,将澄澈的月光比喻成积水,用交错相生的水草比喻竹柏的影子,生动形象地写出月光的皎洁空灵,清亮无比,点染出一个空明澄澈、巯影摇曳、似真似幻的美妙境界。表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

12.【乙】文画线句子运用白描手法,勾勒出西湖空旷简约、洁白静谧的雪夜之景。请自选角度赏析【甲】文画线句子的写景之妙。

【乙】天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

【甲】庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

角度2:正面侧面描写相结合,先正面写月色之透明皎洁,后侧面写“水草”交横可见,衬托“水”之清澈,即月色清亮无比,从而创造出一个冰清玉洁的透明世界。表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

12.【乙】文画线句子运用白描手法,勾勒出西湖空旷简约、洁白静谧的雪夜之景。请自选角度赏析【甲】文画线句子的写景之妙。

【乙】天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

【甲】庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

角度3:动静结合,“积水空明”给人以一种静谧之感,“藻、荇交横”则具有水草摇曳的动态之美。整个意境静中有动,动中愈见其静,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

【解析】本题考查对联,需要注意以下情况:①上下句字数相等。②上下句意思相近或相反,有时上下句意思上具有承接、递进、因果、假设、条件等关系。③上下句对应位置的字眼词性相对、结构相同、不重复用字。横批:闲痴,“闲”字,表现苏轼安闲自适,乐观旷达的心境,“痴”字,点明张岱钟情山水,淡泊孤寂的独特个性。

13.梁衡在《秋月冬雪两轴画》中说,《记承天寺夜游》和《湖心亭看雪》是我国古典文学宝库中的两轴精品。如果以“承天寺夜游”和“湖心亭看雪”为上下联,请从两文中分别选取一个字,两个字合起来作为这幅对联的横批,并阐释一下理由。

承天寺夜游

湖心亭看雪

横批:闲 痴

“闲”字,表现苏轼安闲自适,乐观旷达的心境;

“痴”字,点明张岱钟情山水,淡泊孤寂的独特个性。

“闲”、“痴”二字为两文的点睛之笔,是二人闲情逸致、天人合一境界的高度概括。

13.梁衡在《秋月冬雪两轴画》中说,《记承天寺夜游》和《湖心亭看雪》是我国古典文学宝库中的两轴精品。如果以“承天寺夜游”和“湖心亭看雪”为上下联,请从两文中分别选取一个字,两个字合起来作为这幅对联的横批,并阐释一下理由。

承天寺夜游

湖心亭看雪

(2017年吉林省)

【甲】阅读下面诗文,回答问题。(10分)

记承天诗夜游????苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇(xìnɡ)交横(hénɡ),盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

【乙】 江城子·密州出猎

苏轼

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

8.苏轼是__________________(朝代)文学家。

9.解释下列加点词的意思。

欣然起行( ????????)

但少闲人如吾两人者耳(???? ????)

宋代(宋朝、北宋)

高兴(愉快、喜悦)的样子

只是(只、仅)

10.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”写出了月色怎样的特点?(2分)

月色皎洁或清澈透明。

11.“千骑卷平冈”中“卷”字有何妙处?

围绕“神速;声势浩大”回答出一点即可。

12.从《记承天诗夜游》《江城子·密州出猎》中,你读出一个怎样的苏轼?请结合诗文内容 回答(3分)

围绕“有闲情雅致;诗意的生活;心胸旷达;壮志难酬;英武豪迈;有报国之志”等,回答出两点即可。

(共3分,每点1分,结合原文1分)

【解析】本题考查分析人物形象。解答此题的关键是在理解内容的基础上,抓住关键语句来分析即可。如从“欣然起行、相与步于中庭”中可知他有闲情雅致、诗意的生活;从“但少闲人如吾两人者耳”中可知他心胸旷达;从“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”中可知,他有报国之志。

【2016·江苏省盐城卷】

阅读下面文言文,完成9—12题。(17分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长,曰:“河将害城事急矣虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦①,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸②以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵③以守,卒全其城。复请调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。 (节选自《宋史·苏轼传》)

【注】①涂潦,泥沼雨水。②畚锸,箕畚铁锹。③堵,古墙体单位,长与高各一丈为一堵。

【乙】徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长,曰:“河将害城事急矣虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦①,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸②以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵③以守,卒全其城。复请调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

【参考译文】调任徐州知州。黄河在曹村决口,在梁山泊泛滥,从南清河溢出,汇聚在徐州城下。城墙将要被浸坏,富裕的百姓争着出城躲避水灾。苏轼说:“富人出去了,百姓都人心躁动不安,我和谁守城?我在这里,洪水决不会浸坏城墙。”又把富人重新赶进城去。苏轼到武卫营,喊来卒长,说:“河水将要冲坏城墙,事情紧急,你们虽是禁军,姑且替我出力。”卒长说:“太守尚且不躲避水患,我等小人,应当效命。”就率领兵卒拿着畚箕铁锹出去,筑起东南长堤,从戏马台开始,一直连接到城墙。苏轼把家安置在堤上,即使路过家门也不进去,派官吏分段防守,最终保全了这座城。他又请求调发第二年的役人来增筑旧城墙,用树木筑起防护堤,以防水再来。朝廷同意了他的做法。

9、解释加点词的意思。(4分)

(1)相与步于中庭( )

(2)但少闲人如吾两人者耳( )

(3)轼诣武卫营( )

(4)卒全其城( )

散步,漫步

只,只是

到……去

最终,终于

10、用斜线(/)为文中画波浪线的句子断句,限两处。(2分)

河 将 害 城 事 急 矣 虽 禁 军 且 为 我 尽 力

河将害城 / 事急矣 / 虽禁军且为我尽力

11、将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(7分)

(1)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

(2)富民出,民皆动摇,吾谁与守?

(3)轼庐于其上,过家不入。

(月光下)庭院的地面像积满了水一样清澈透明,水中的藻、荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子。

富人出城了,百姓都人心躁动不安,我和谁守城呢?

苏轼把自己的住所建造在河堤上,(即使)路过家门也不进去。

12.【甲】文表现了苏轼安闲自适的心境,还流露出作者怎样的情绪?【乙】文记述了苏轼率领官兵抗洪筑堤、保城安民的事迹,表现了他怎样的精神品质?(4分)

⑴宦途失意的苦闷。

⑵勤于政事,爱护百姓。

(2015年湖南益阳)阅读下面的文言文,完成第12~16题。(15分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 (苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有!” (刘禹锡《陋室铭》)

12.对下列句子的朗读停顿划分不正确的一项是( )(3分)

A.遂至承天寺∕寻张怀民

B.但∕少闲人如吾两人者耳

C.苔痕∕上阶绿

D.可以调∕素琴

D

13.对下列加点的词语解释不正确的一项是( )(3分)

A.念无与为乐者(想到)

B.怀民亦未寝(动词,睡觉)

C.山不在高,有仙则名(动词,出名)

D.无丝竹之乱耳(制作乐器的丝、竹等材料)

D

【解析】丝,指弦乐器,竹,指管乐器。丝竹,这里指奏乐的声音。

14.下列各项中加点的词意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.相与步于中庭

至于负者歌于途(《醉翁亭记》)

B.月色入户,欣然起行

所以然者何?水土异也(《晏子使楚》)

C.水不在深,有龙则灵

芙蕖则不然(《芙蕖》)

D.孔子云:“何陋之有!”

万钟则不辨礼义而受之(《鱼,我所欲也》)

A

15.用现代汉语写出下面句子的意思。(4分)

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)斯是陋室,惟吾德馨。

(月光下)庭院的地面像积满了水一样清澈透明,水中的藻、荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子。

这是简陋的房子,只是因为我的品德美好(就不感到简陋了)。

(准确译出“斯”、“馨”1分,语意连贯1分)

16.【甲】文写于作者被贬黄州期间,作者运用_________的手法,抒发了赏月的欣喜、漫步的悠闲、被贬的悲凉、壮志未酬的苦闷等复杂的思想感情;【乙】文作者因革新而得罪了当朝权贵,被贬安徽和州。文章采用托物言志的手法,表达了作者__________________的情怀。(2分)

借景抒情

高洁傲岸(安贫乐道)

一、阅读下面两篇短文,完成后面的试题。(9分)

短文两篇

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歌,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,来复有能与其奇者。

——(陶弘景《答谢中书书》

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

——苏轼 《记承天寺夜游》

【模拟演练】

1.对下面句子中加横线词的解释,有错误的一组是(3分)( )

A.①古来共谈 共:共同

②高峰入云 入:耸入

B.①五色交辉 交:交相

②四时俱备 俱:都

C.①猿鸟乱鸣 乱:纷乱

②沉鳞竞跃 竞:争相,争着

D.①盖竹柏影也 盖:只是

②但少闲人如吾两人者耳 但:大概

D

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(3分)

怀民亦未寝,相与步于中庭。

(张)怀民也没有睡觉,我们两个人便一起在院子里散步。

3.“自康乐(谢灵运)以来,未复有能与其奇者。”这句话有什么言外之意?(3 分)

①这句话表达了作者要像谢灵运那样,陶情怡乐于这美妙的山水之中;

②以及自己与古今知音共赏美景的得意之感。

二、阅读下面的文段,完成后面的试题。(15分)

①元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。②念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。③怀民亦未寝,相与步于中庭。④庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。⑤何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.解释下列加点的词。(4分)

(1)解衣欲睡( )

(2)月色入户( )

(3)水中藻、荇交横( )

(4)但少闲人如吾两人者耳( )

将要

门

纵横交错

只是

2.下面对加点词的解释不正确的一项是( )(4分)

A.念无与为乐者(思念)

B.遂至承天寺(于是,就)

C.怀民亦未寝(睡觉)

D.相与步于中庭(共同,一起)

A

考虑,想到

3.将下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)何夜无月?何处无竹柏?

(2)相与步于中庭。

哪个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树?

(于是我们)一起在庭院中散步。

4.本文集中写景的句子是第______句,其主要内容可概括为:__________________________。(3分)

④

庭中月色(月色如水、月色空明)

5.这篇文章主要表现了作者________的心境。(2分)

旷达

被贬谪的悲凉,赏月的欣喜,漫步的悠闲,以及自我排解的达观。

三、阅读下面甲乙二文,完成后面1-5题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人皆爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

【乙】元丰六年元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹、柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.解释加点的词。

(1)陶后鲜有闻( )

(2)濯清涟而不妖( )

(3)亭亭净植( )

(4)相与步于庭中( )

少

洗

竖立

散步

2.下列朗读停顿不正确的一项是( )

A. 晋陶渊明/独爱菊

B. 予/独爱/莲之出淤泥而不染

C. 念无/与为乐者

D. 庭下/如积水空明

C

【解析】正确断句应为“念/无与为乐者”。

3.翻译下面的句子。

(1)予独爱莲之出淤泥而不染。

(2)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹、柏影也。

我只喜爱莲花从淤泥里长出来却沾染(污秽)。

(月光下)庭院的地面像积满了水一样澄澈透明,水中的藻、荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子。

4.甲文运用了__________的表现手法,寄寓了作者不慕名利、洁身自好的生活态度;乙文运用了借景抒情的手法,抒发了______________

__________________。

托物言志

壮志未酬的苦闷以及自我排遣的闲适

5. 下面对乙文分析有误的一项是( )

A.乙文是苏轼写的一篇小品文,写于他贬官黄州时期。

B.文中作者自称“闲人”,只是充满自豪与庆幸,庆幸自己做官清闲,才得以饱览这样美的月色。

C.“欣然”与“念无与为乐者”都是心理描写,前者写出作者的兴奋喜悦之情,后者写出他遭贬后的寂寞之感。

D.最后三句是借景抒情,寥寥数语,种种微妙复杂的感情尽在其中。

B

【解析】作者自称“闲人”也包含了对自己在政治上郁郁不得志的悲凉心境。

四、阅读《记承天寺夜游》,回答问题。(15分)

1.解释下列加点的词。(4分)

(1)欣然起行( )

(2)念无与为乐者( )

(3)相与步于中庭( )

(4)但少闲人如吾两人者耳( )

高兴的样子

考虑,想到

一起,共同

只是

2.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(月光下)庭院的地面像积满了水一样清澈透明,水中的藻、荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子。

哪个夜晚没有月亮呢?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

3.下面对文章的理解与分析,不正确的一项是( )(3分)

A.本文叙事、写景、说明都集中于写人,写人又突出了一个“闲”字。

B.本文对月夜景色作了美妙描绘,真实地记录了作者被贬黄州的一个生活片段。

C.“月色入户”写月色富有人情味,其中“入户”二字,把月光拟人化,月光似乎懂得这们迁客的孤独寂寞,主动来与他做伴。

D.“怀民亦未寝,相与步于中庭”的“亦”字,写出了苏轼的喜悦心情,暗示这一对朋友情趣相投,互为知己。

A

4.苏轼的《西江月》与《记承天寺夜游》都是借月抒怀之作,请比较两篇作品所抒之情有何不同,并探究产生这两种不同情感的原因。(3分)

西江月

世事一场大梦,人生几度新凉?夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上。

酒贱常愁客少,月明多被云妨。中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。

(注:此词作于苏轼被贬黄州之时)

【译文】世上万事恍如一场大梦,人生经历了几度新凉的秋天?到了晚上,风吹动树叶发出的声音,响彻回廊里,看看自己,愁思爬上了眉头,鬓边生出了白发。

酒并非好酒,常因客少发愁,月亮虽明,却多被云层遮住。在这中秋之夜,谁能够和我共同欣赏这美妙的月光?我只能拿起酒杯,凄然望着北方。

西江月

世事一场大梦,人生几度新凉?夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上。

酒贱常愁客少,月明多被云妨。中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。

4.苏轼的《西江月》与《记承天寺夜游》都是借月抒怀之作,请比较两篇作品所抒之情有何不同,并探究产生这两种不同情感的原因。(3分)

西江月

世事一场大梦,人生几度新凉?夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上。

酒贱常愁客少,月明多被云妨。中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。

(注:此词作于苏轼被贬黄州之时)

所抒之情:《西江月》表现了词人悲愤孤寂的情感,《记承天寺夜游》流露出词人虽不如意却乐观旷达的情感。

原因:《西江月》作于词人被贬初期,词人还沉浸在愤懑不平的悲痛里;《记承天寺夜游》作于词人被贬黄州的第四年,词人自我排遣,心胸渐趋坦然。

记承天寺夜游

苏轼

【原文再现】

【作家作品】

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋杰出的文学家和书画家,诗文革新运动的集大成者。与父苏洵、弟苏辙并称“三苏”。其文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一。

【写作背景】

宋神宗元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼的有关新法的诗句,说他以诗诽谤朝廷,八月,将他逮捕入狱。经过长时间的审问折磨,差一点丢了脑袋。十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。

【整体感知】

第一层(第1-3句):叙事——月夜承天寺与友人散步。

第二层(第4句):写景——月下承天寺的美景。

第三层(第5-7句):抒情——抒发对月光、竹柏疏影的感触(抒发人生感慨)

叙事:月夜赏景——贬居寂寞

写景:庭下月景——月光空明

抒情:抒发感慨——愉悦、苦闷

悲凉苦闷豁达乐观

思路图解

【中心思想】

本文描绘了在承天寺夜游时看到的月下美景,抒发了作者赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨和自我排解的乐观豁达等种种微妙而复杂的感情。

【写作技巧】

1.叙事和写景、抒情有机结合,情景交融。

2.比喻传神:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

3.正面、侧面描写相结合:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

4.抓住了瞬间的感受:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

5.虚实(动、静)结合:把竹柏(实、静)比作了水中的荇藻(虚、动)。

考点一:文学常识

本文选自《苏轼文集》,作者苏轼,北宋著名的文学家,字子瞻,号东坡居士,“唐宋八大家”之一。此文写于作者贬官黄州期间。我们学过他的文章有《水调歌头(明月几时有)》、《江城子·密州出猎》。

【考点梳理】

考点二:重要词句

1.古今异义

(1)月色入户

古义:____________ 今义:____________

(2)但少闲人如吾两人者耳

古义:____________ 今义:____________

门

人家;窗户

清闲的人

无事可做的人

2.词类活用

(1)念无与为乐者( )

(2)怀民亦未寝( )

(3)相与步于中庭( )

名词活用作动词,取乐

名词活用作动词,睡觉

名词活用作动词,散步

3.一词多义

(1)与

①念无与为乐者( )

②相与步于中庭( )

③与朱元思书( )

④所识穷乏者得我与( )

(2)遂

①遂至承天寺( )

②遂迷,不复得路( )

跟,和,同,

给,给予

共同,一起

通“欤”,吗

于是,就

终于

(3)空

①庭下如积水空明( )

②空谷传响( )

③空乏其身( )

④皆若空游无所依( )

⑤浊浪排空( )

⑥长烟一空( )

(4)交

①水中藻、荇交横( )

②与朋友交而不信乎( )

清澈

使……贫穷

空荡

在空中

天空

消散

交错

交往

4.其他重点实词

(1)念无与为乐者( )

(2)怀民亦未寝( )

(3)盖竹柏影也( )

(4)但少闲人( )

(5)解衣欲睡( )

(6)遂至承天寺( )

(7)相与步于中庭( )( )

(8)庭下如积水空明( )

(9)欣然起行( )

考虑,想到

睡觉

大概是

只是

将要

于是,就

共同,一起

高兴的样子

院子里

形容水的澄澈

5. 文言虚词

(1)念无与为乐者( )

(2)相与步于中庭( )

(3)但少闲人如吾两人者耳( )

……的人

介词,在

语气词,相当于“罢了”

6.特殊句式

(1)倒装句

①相与步于中庭:(我们)便一起在庭院中散步。(状语后置,应为“相与于中庭步”)

②但少闲人如吾两人者耳:只不过缺少像我们俩这样的闲人罢了。(定语后置,应为“但少如吾两人者闲人耳”)

(2)省略句

解衣欲睡:(我)脱下衣服准备睡觉。(省略主语)

(3)判断句

盖竹柏影也:大概是竹子跟柏树的影子。(起判断作用)

7. 句子翻译

(1)解衣欲睡,月色入户,欣然起行。(省略句)

(我)解开衣服准备睡觉,这时月光照进门里,(我)高兴地起身走到户外。

(2)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。(判断句)

想到没有可以共同游乐的人,于是到承天寺寻找张怀民。

(3)怀民亦未寝,相与步于中庭。(状语后置)

张怀民也没有睡觉,(于是我们)一起在院子里散步。

(4)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。(判断句)

(月光下)庭院的地面像积满了水一样澄澈透明,水中的藻、荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子。

(5)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪个晚上没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

1.作者游承天寺的原因:

月色入户。

2、作者感慨知音甚少的心理活动的语句:

念无与为乐者。

3、文中描写月下美景(或描绘一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界)的语句是:

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

4.表达作者微妙复杂的感情的句子(主旨句)是:

何夜无月?何处无竹柏,但少闲人如吾两人者耳。

考点三:名句积累

1.贯穿全文的线索是____________,全文可分为三层:

第一层:记事(1-3句) ,交代了__________

___________________________;

第二层:写景(4句) ,描写了____________

_____________;

第三层:抒情(最后3句) ,抒发了________

_______________。

月色或月光

赏月散步的时间、地点、同游者、原因

月下庭中景色

对月光、竹柏疏影的感触

考点四:内容理解

2.作者为什么要夜游承天寺?从文中找出作者夜游的行踪。

(1)①作者被贬,心情郁闷、孤独;

②因为月色很美。

(2)起行——至(承天寺)——寻(张怀民)——步于(中庭)?

3.请用一个字概括本文景的特点和情的特点。

景的特点:清(冷)?

情的特点:悲(哀)??

4. “庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”写出了“月色”的哪些特点?

(1)“积水空明” ,一泓积水清澈透明,可以想见月色之明;

(2)继写水中之物,“藻荇交横” 纵横交错,摇曳生姿,可以想见月色之清;

(3)最后点出“盖竹柏影也”,可以想见月色之浓。

▲“积水空明”“藻荇交横”写出了景物怎样的特点?

写出了月光清澈透明的特点。

5.结尾惋惜无人赏月,暗示了怎样的社会现状?

世人大多热衷名利,为俗务所累。

6.全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出。请找出能体现苏轼和张怀民友情的句子(写出两句),并以其中一句为例,说说选择它的理由。

①遂至承天寺寻张怀民。

理由:唯张怀民可以同乐。

②怀民亦未寝。

理由:心境相同,欣赏趣味相同。

③相与步于中庭。

理由:关系亲密。

④但少闲人如吾两人者耳。

理由:志同道合,志趣相投,命运相同。

1.文中是怎样庭中月下美景的?

直接描写与间接描写相结合,通过比喻表现了月光的澄澈透明,又通过描写竹柏的影子来间接表现了月光的明亮。

或:写景与抒情相结合。

考点五:写法及赏析

2.请找出文中描写景物的句子,并作简要分析。

①月色入户。

“入户”二字把月光拟人化,月光似乎懂得“我”的寂寞之心,“入户”慰藉“我”,写得自然而生动。

②庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

运用比喻修辞,把皎洁的月光比作澄澈的积水,把竹子和柏树的影子比作水草,以动衬静,正面描写与侧面描写相结合,形象逼真地写出月光的皎洁明亮,营造出一个空明澄澈、清幽宁静的美妙境界。

3.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,作者用凝练笔墨,点染出一个空明澄澈的美妙境界,请任选一个角度赏析其妙处。(提示:可以从修辞、用词、手法等角度进行赏析)

示例一:这句话运用了比喻的修辞手法,把月光比作积水,把竹柏的影子比作“水中”的藻荇,(月光如水,而竹柏的影子如同纵横交错、摇曳生姿的各种水草),生动形象地写出月光的清澈透明,竹柏影子(景色)的清丽淡雅。

——修辞的角度。

示例二:“盖”是“原来是”的意思,一个“盖”字使文意陡然一变,让读者惊悟,作者初写庭下积水、水中藻荇,都是为了写竹柏的投影,是用视觉的错觉从反面着笔,形成文字的波澜、节奏。

——用词的角度。

3.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,作者用凝练笔墨,点染出一个空明澄澈的美妙境界,请任选一个角度赏析其妙处。(提示:可以从修辞、用词、手法等角度进行赏析)

示例三:绘景以虚写实。全句无一字写“月”,而又无一字不在写“月”,“积水空明”,可以推见月色之明;“水中藻荇交横”,可以推见月色之清。作者以虚写实,创造出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

——手法的角度。

3.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,作者用凝练笔墨,点染出一个空明澄澈的美妙境界,请任选一个角度赏析其妙处。(提示:可以从修辞、用词、手法等角度进行赏析)

示例四:动静结合。“积水空明”给人以一种静谧之感,“藻、荇交横”则具有水草摇曳的动态之美。整个意境静中有动,动中愈见其静,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

——手法的角度。

3.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,作者用凝练笔墨,点染出一个空明澄澈的美妙境界,请任选一个角度赏析其妙处。(提示:可以从修辞、用词、手法等角度进行赏析)

4.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”这一句描写了怎样的景色?怎样描绘出来的?仅仅是写景吗?

描写了清澈透明、淡雅幽静的月色。

先实写后虚写,虚实相生,为我们描绘了一幅亦真亦幻的美妙月景。“积水空明”正面描绘月光,而“藻、荇交横”,则以竹柏倒影来烘托月光。一正一侧,创造出一个冰清玉洁的透明世界。

这几句是写月光,也是写作者的心境。这个清澈透明的世界,映照出他光明磊落、乐观豁达的胸怀。

5.这篇文章中的“遂”“亦”“但”饱含情感,很值得品味,请结合文章内容对其赏析。

“遂”点出了二人志趣相投。

“亦”看似简单叙述张怀民没有睡的事实,其实饱含惊喜之情,二人的知音关系表现得淋漓尽致,同时暗示两人相同的政治境遇。

“但”由眼前景物转向观景之人,非常自然地引出“闲人”,“但”在“何夜”“何处”的发问后,表明了其迥异流俗之意,显示了苏轼在逆境中的旷达与对自己精神世界的自得和坚守。

1.作者在文中为我们描绘出一个怎样的世界?表现了作者怎样的心境?

(1)作者为我们描绘的世界:

(2)作者的心境:

表现了作者安闲自适的心境,还流露出宦途失意的苦闷。(既郁闷失意又乐观旷达的心境)

或:表现了作者自我排遣的旷达(或虽遭贬谪却依然旷达)的心境。

描绘出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙世界。

考点六:主旨及拓展

2.找出本文的主旨句,说说它表现了作者怎样的思想感情。

表现了作者悠闲赏月的欣喜,仕途失意的落寞,自我排解的旷达等复杂的思想感情。

主旨句:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。”

3.文中说“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。”句中的 “闲人”指什么人?这个“闲”字的含义有哪几点? “闲”字在全文中起什么作用?

含义:①反映了作者身为闲官的现实。

②表达了作者安闲自适的心境。

③慨叹世人忙于名利而无暇顾及良辰美景。

以别人的不闲反衬两人之闲,点明主旨。

(“闲”字是本文的文眼,“闲人”是本文的点睛之笔。)

“闲人”指不追求名利而能从容醉情于山水景色的人。

4.文中“闲人”一词,表现了苏轼复杂的情感,请参照示例,写出你的理解,并说明理由。

示例:闲人——表现出苏轼的自得之情。月夜处处都有,可只有他和张怀民这种情趣高雅的人才懂得欣赏。

闲人——表现出苏轼的悲凉之情。他在政治上有远大的抱负,但受诬遭贬,不愿做闲人却只得做闲人。

(结合作者当时被贬的时代背景可知,“闲人”不仅表现了苏轼的自得,同时也含蓄地表达了他内心的悲凉。)

5.苏轼称自己为“闲人”,这反映出他当时怎样的心境?

①当时被贬谪闲置,有仕途失意的落寞抑郁。?

②能有此闲情雅致,包含着一种自我慰藉,更是自我排解的旷达。

或:反映出作者仕途失意的落寞(郁郁不得志的悲凉或被贬的苦闷)和自我排遣的旷达。

(作者当时被贬,心情抑郁,但仍不失进取心,借美景来排遣抑郁之情。表达作者郁闷失意而又乐观旷达的心境。)

6.“但少闲人如吾两人者耳”是全文的点睛之笔,请你说出它的深刻含义?

(结合作者当时的处境)

有两层意思:

①表现作者安闲自适的心境,透露出自己不能为朝廷尽忠的抱怨。

②讽刺那些追名逐利的人,趋炎附势,奔走钻营,无法自拔,也无暇领略这清虚冷月的仙境。

7.作者在写作的过程中紧紧扣住了“闲”字来写,结合具体内容分析一下作者和朋友的“闲”在文中是如何体现的。

①入“夜”即“解衣欲睡”,“闲”;

②见“月色入户”便“欣然起行”,“闲”;

③“念无与为乐者”,可见很少有人与作者交游往来;

④与张怀民“步于中庭”,连“竹柏影”都看得那么仔细,那么清楚,两个人都很“闲”;

⑤“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”,但冬夜出游赏月看竹柏的,却只有“吾两人”,因为别人是忙人,“吾两 人”是“闲”。结尾的“闲人” 是点睛之笔,以别人的不“闲”反衬“吾两人”的“闲”。惟其“闲”才能“夜游”,才能欣赏月夜的美景。

8.苏轼《记承天寺夜游》中赏月的心情是什么样的?你是从哪些词句中读出来的?

①愉悦。从“月色入户,欣然起行”的真情流露中感受到。

②孤独。从“念无与为乐者”中的知音难求中感受到。

③沉醉。从“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”的写意描述中感受到。

④悠闲。从“但少闲人如吾两人者耳”中的不胜感慨中感受到。

9.揣摩下列句子,分析句中流露了什么样的思想感情。

(1)月色入户,欣然起行。

见“月色入户”,则“欣然起行”,欢欣之情,溢于言表。

(2)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

含有知音稀少的憾意和淡微低沉的喟叹,“寻张怀民”,张怀民才是他赏月的相知好友。

(3)怀民亦未寝,相与步于中庭。

相知好友相携同步漫游赏月,流露出十分恬适的心情。

(4)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

考虑作者当时的处境。“闲”是相对于“忙”来说的,由于贬官谪居,自然不像在京城时公务缠身。一个“闲”字包含作者几多感慨,有贬谪的悲凉,失意的落寞,自我排解的达观,还有悠闲赏月的欣喜。

10.本文开头写诱人的月色穿窗入户,勾起了作者赏月的情趣。“欣然”二字,写出了作者怎样的心境?

“欣然”二字,表现出作者见到月色后睡意顿无,情思被月色激活的喜悦兴奋之情,也写出了作者闲适的心境。

11.范仲淹在《岳阳楼记》中有“微斯人,吾谁与归?”的感慨,请在文中找出与此意义相近的一句,抄写在下面横线上。

__________________。

念无与为乐者

12.本文为作者遭贬之后所作,作者此时心情应抑郁才对,可作者却“欣然起行”,不但描绘了月景,还自诩“闲人”。对于作者这种做法,你怎样看待?结合实际谈谈。

作者此时心情虽抑郁,但作者的“欣然起行”、“赏月”和自诩“闲人”,都是苦中作乐,用娱情于景来排遣抑郁。这种做法是值得称赞的,因为人不论遇得什么困难,多么抑郁,都应学会苦中作乐,找到生活的希望和乐趣,尽可能给自己一个快乐的心情。因为即使沉浸于痛苦也是于事无补的。

13.文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不相符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。这里是否是作者的误笔?请谈谈你的看法。

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。作者正是借“何夜”“何处”句点明了这一真谛。这也正是作者能保持乐观进取精神的缘由。

“何夜无月?何处无竹柏?”在含蓄中蕴涵着哲理。

14.当你面对如诗如画的月色时,你想对苏轼说点什么呢?

(1)你虽然被贬,在以后的官场上很难再站起来,也就不可能为朝廷尽忠了,但是你的爱国心终究不变。那颗忠心既然无法在朝廷中燃烧,那么就用你的诗、你的词以及那颗心去陶冶民间百姓吧!

(2)宰相肚里能撑船,将军额头跑得马。要胸怀大志,不要为被贬而忧愁,保持乐观心态,总有一天你会“骥遇伯乐”,为朝廷出力的。

(3)苏轼老前辈,趁这美好月色,下几盘棋如何?人生中会遇到许多不尽如人意的事情,何不对酒当歌?这才是人生几何呀!

(4)何必总汲汲于仕途?仕途的路上虽开满了美丽的玫瑰,但玫瑰总是长满了刺,倒不如归隐田园,赏月观花自在,何必如此伤感?

15.从作者的人生经历中,你得到什么启示?

苏轼被贬,心情忧郁。但是,他仍然有进取之心,他月夜游寺正是消释抑郁的具体行为。在政治漩涡中损伤了的心灵只有在清凉的无所挂碍的月夜中才能得以恢复,他从大自然的美景中寻求到精神的寄托。他并未沉溺于感情的深渊中,而是设法寻求解脱。本文启发我们:在生活中遇到挫折不能一味消沉,要调节好自己的心态,树立进取之心,从而迎来希望的曙光,走上光明的坦途。

16.结合苏轼的两首词《水调歌头·明月几时有》《江城子·密州出猎》,或其他作品,谈谈其创作风格。

《江城子·密州出猎》是苏轼创作的第一首有豪放风格的词,其中“老夫聊发少年狂”显示出他豪爽粗犷的性格和词风。

《念奴娇·赤壁怀古》是他豪放词中的代表作。“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,充分展示出他豪放的情怀。

他的词豪放中兼有婉约,《水调歌头·明月几时有》就是这种风格。

另外,他的诗更兼有多样化的特色。如《题西林壁》中的“不识庐山真面目,只缘身在此山中”道出了对人生哲学的思考。

17.在我国文学史上,有很多诗人对月有独特的感受,借月抒发自己的感情,请举出两个这样的诗句,注明出处和作者。

明月松间照,清泉石上流。

——王维《山居秋暝》

床前明月光,疑是地上霜。

——李白《静夜思》

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

——辛弃疾《西江月》

18.根据你对本文的理解,请分别以“奇趣”和“闲情”为尾词写一组不少于七言的对偶句。

____________奇趣

____________闲情

将影作藻见

以水喻月抒

19.根据你的积累,对出下联。

上联:子瞻闲赏庭前月

下联:____________

示例:①茂叔独爱池中莲

②青莲豪饮樽中醇

③渊明独采篱下菊

(2019年湖南省株洲市)

阅读下文,完成各题。

短文两篇

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歌,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,来复有能与其奇者。

——(陶弘景《答谢中书书》

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

——苏轼 《记承天寺夜游》

【链接中考】

16.对下面句子中加横线词的解释,有错误的一组是(3分)( )

A.①古来共谈 共:共同

②高峰入云 入:耸入

B.①五色交辉 交:交相

②四时俱备 俱:都

C.①猿鸟乱鸣 乱:纷乱

②沉鳞竞跃 竞:争相,争着

D.①盖竹柏影也 盖:只是

②但少闲人如吾两人者耳 但:大概

D

17.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(3分)

怀民亦未寝,相与步于中庭。

(张)怀民也没有睡觉,我们两个人便一起在院子里散步。

18.“自康乐(谢灵运)以来,未复有能与其奇者。”这句话有什么言外之意?(3分)

①这句话表达了作者要像谢灵运那样,陶情怡乐于这美妙的山水之中;

②同时也抒发了作者归隐林泉的终身志趣。

(2018年中考山东枣庄)阅读下面两则古文,完成下列小题。

【甲】元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无松柏?但少闲人如吾两人者耳。

——苏轼《记承天寺夜游》

【乙】崇祯五年①十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定②矣,余拏一小舟,拥毳衣③炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒,炉正沸。见余大喜,曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴④,更有痴似相公者!” ——选自张岱《湖心亭看雪》

【注】①崇祯五年:公元1632年。崇祯,是明思宗朱由检的年号。②更定:指初更以后。晚上八点左右。③毳(cuì)衣:细毛皮衣。④相公:原意是对宰相的尊称,后转为对年轻人的敬称及对士人的尊称。

9.解释下列加点的词。

(1)相与步于中庭( )

( 2)是日更定矣( )

一起

这

10.翻译下列句子。

(1)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(2)湖中焉得更有此人!

(想不到)湖中哪能还会有您这样的人!

哪一个夜晚没有月亮?哪一个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样的闲人罢了。

11.下列句式不同于其它三项的是( )

A.相与步于中庭。

B.独往湖心亭看雪。

C.但少闲人如吾两人者耳。

D.更有痴似相公者。

B

12.【乙】文画线句子运用白描手法,勾勒出西湖空旷简约、洁白静谧的雪夜之景。请自选角度赏析【甲】文画线句子的写景之妙。

【乙】天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

【甲】庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

【解析】本题考查句子的赏析。赏析句子可以从内容和修辞手法两个方面进行,还要写出表达的情感。甲文画线句子的写景之妙可以从以下角度赏析:比喻的修辞,正面侧面描写相结合,动静结合。

12.【乙】文画线句子运用白描手法,勾勒出西湖空旷简约、洁白静谧的雪夜之景。请自选角度赏析【甲】文画线句子的写景之妙。

【乙】天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

【甲】庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

角度1:运用比喻的修辞,将澄澈的月光比喻成积水,用交错相生的水草比喻竹柏的影子,生动形象地写出月光的皎洁空灵,清亮无比,点染出一个空明澄澈、巯影摇曳、似真似幻的美妙境界。表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

12.【乙】文画线句子运用白描手法,勾勒出西湖空旷简约、洁白静谧的雪夜之景。请自选角度赏析【甲】文画线句子的写景之妙。

【乙】天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

【甲】庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

角度2:正面侧面描写相结合,先正面写月色之透明皎洁,后侧面写“水草”交横可见,衬托“水”之清澈,即月色清亮无比,从而创造出一个冰清玉洁的透明世界。表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

12.【乙】文画线句子运用白描手法,勾勒出西湖空旷简约、洁白静谧的雪夜之景。请自选角度赏析【甲】文画线句子的写景之妙。

【乙】天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

【甲】庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

角度3:动静结合,“积水空明”给人以一种静谧之感,“藻、荇交横”则具有水草摇曳的动态之美。整个意境静中有动,动中愈见其静,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。表现了苏轼醉情月景、超凡脱俗的“闲人”雅趣。

【解析】本题考查对联,需要注意以下情况:①上下句字数相等。②上下句意思相近或相反,有时上下句意思上具有承接、递进、因果、假设、条件等关系。③上下句对应位置的字眼词性相对、结构相同、不重复用字。横批:闲痴,“闲”字,表现苏轼安闲自适,乐观旷达的心境,“痴”字,点明张岱钟情山水,淡泊孤寂的独特个性。

13.梁衡在《秋月冬雪两轴画》中说,《记承天寺夜游》和《湖心亭看雪》是我国古典文学宝库中的两轴精品。如果以“承天寺夜游”和“湖心亭看雪”为上下联,请从两文中分别选取一个字,两个字合起来作为这幅对联的横批,并阐释一下理由。

承天寺夜游

湖心亭看雪

横批:闲 痴

“闲”字,表现苏轼安闲自适,乐观旷达的心境;

“痴”字,点明张岱钟情山水,淡泊孤寂的独特个性。

“闲”、“痴”二字为两文的点睛之笔,是二人闲情逸致、天人合一境界的高度概括。

13.梁衡在《秋月冬雪两轴画》中说,《记承天寺夜游》和《湖心亭看雪》是我国古典文学宝库中的两轴精品。如果以“承天寺夜游”和“湖心亭看雪”为上下联,请从两文中分别选取一个字,两个字合起来作为这幅对联的横批,并阐释一下理由。

承天寺夜游

湖心亭看雪

(2017年吉林省)

【甲】阅读下面诗文,回答问题。(10分)

记承天诗夜游????苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇(xìnɡ)交横(hénɡ),盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

【乙】 江城子·密州出猎

苏轼

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张,鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

8.苏轼是__________________(朝代)文学家。

9.解释下列加点词的意思。

欣然起行( ????????)

但少闲人如吾两人者耳(???? ????)

宋代(宋朝、北宋)

高兴(愉快、喜悦)的样子

只是(只、仅)

10.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”写出了月色怎样的特点?(2分)

月色皎洁或清澈透明。

11.“千骑卷平冈”中“卷”字有何妙处?

围绕“神速;声势浩大”回答出一点即可。

12.从《记承天诗夜游》《江城子·密州出猎》中,你读出一个怎样的苏轼?请结合诗文内容 回答(3分)

围绕“有闲情雅致;诗意的生活;心胸旷达;壮志难酬;英武豪迈;有报国之志”等,回答出两点即可。

(共3分,每点1分,结合原文1分)

【解析】本题考查分析人物形象。解答此题的关键是在理解内容的基础上,抓住关键语句来分析即可。如从“欣然起行、相与步于中庭”中可知他有闲情雅致、诗意的生活;从“但少闲人如吾两人者耳”中可知他心胸旷达;从“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”中可知,他有报国之志。

【2016·江苏省盐城卷】

阅读下面文言文,完成9—12题。(17分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长,曰:“河将害城事急矣虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦①,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸②以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵③以守,卒全其城。复请调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。 (节选自《宋史·苏轼传》)

【注】①涂潦,泥沼雨水。②畚锸,箕畚铁锹。③堵,古墙体单位,长与高各一丈为一堵。

【乙】徙知徐州。河决曹村,泛于梁山泊,溢于南清河,汇于城下,城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出,民皆动摇,吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长,曰:“河将害城事急矣虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦①,吾侪小人,当效命。”率其徒持畚锸②以出,筑东南长堤,首起戏马台,尾属于城。轼庐于其上,过家不入,使官吏分堵③以守,卒全其城。复请调来岁夫增筑故城,为木岸,以虞水之再至。朝廷从之。

【参考译文】调任徐州知州。黄河在曹村决口,在梁山泊泛滥,从南清河溢出,汇聚在徐州城下。城墙将要被浸坏,富裕的百姓争着出城躲避水灾。苏轼说:“富人出去了,百姓都人心躁动不安,我和谁守城?我在这里,洪水决不会浸坏城墙。”又把富人重新赶进城去。苏轼到武卫营,喊来卒长,说:“河水将要冲坏城墙,事情紧急,你们虽是禁军,姑且替我出力。”卒长说:“太守尚且不躲避水患,我等小人,应当效命。”就率领兵卒拿着畚箕铁锹出去,筑起东南长堤,从戏马台开始,一直连接到城墙。苏轼把家安置在堤上,即使路过家门也不进去,派官吏分段防守,最终保全了这座城。他又请求调发第二年的役人来增筑旧城墙,用树木筑起防护堤,以防水再来。朝廷同意了他的做法。

9、解释加点词的意思。(4分)

(1)相与步于中庭( )

(2)但少闲人如吾两人者耳( )

(3)轼诣武卫营( )

(4)卒全其城( )

散步,漫步

只,只是

到……去

最终,终于

10、用斜线(/)为文中画波浪线的句子断句,限两处。(2分)

河 将 害 城 事 急 矣 虽 禁 军 且 为 我 尽 力

河将害城 / 事急矣 / 虽禁军且为我尽力

11、将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(7分)

(1)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

(2)富民出,民皆动摇,吾谁与守?

(3)轼庐于其上,过家不入。

(月光下)庭院的地面像积满了水一样清澈透明,水中的藻、荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子。

富人出城了,百姓都人心躁动不安,我和谁守城呢?

苏轼把自己的住所建造在河堤上,(即使)路过家门也不进去。

12.【甲】文表现了苏轼安闲自适的心境,还流露出作者怎样的情绪?【乙】文记述了苏轼率领官兵抗洪筑堤、保城安民的事迹,表现了他怎样的精神品质?(4分)

⑴宦途失意的苦闷。

⑵勤于政事,爱护百姓。

(2015年湖南益阳)阅读下面的文言文,完成第12~16题。(15分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 (苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:“何陋之有!” (刘禹锡《陋室铭》)

12.对下列句子的朗读停顿划分不正确的一项是( )(3分)

A.遂至承天寺∕寻张怀民

B.但∕少闲人如吾两人者耳

C.苔痕∕上阶绿

D.可以调∕素琴

D

13.对下列加点的词语解释不正确的一项是( )(3分)

A.念无与为乐者(想到)

B.怀民亦未寝(动词,睡觉)

C.山不在高,有仙则名(动词,出名)

D.无丝竹之乱耳(制作乐器的丝、竹等材料)

D

【解析】丝,指弦乐器,竹,指管乐器。丝竹,这里指奏乐的声音。

14.下列各项中加点的词意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.相与步于中庭

至于负者歌于途(《醉翁亭记》)

B.月色入户,欣然起行

所以然者何?水土异也(《晏子使楚》)

C.水不在深,有龙则灵

芙蕖则不然(《芙蕖》)

D.孔子云:“何陋之有!”

万钟则不辨礼义而受之(《鱼,我所欲也》)

A

15.用现代汉语写出下面句子的意思。(4分)

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)斯是陋室,惟吾德馨。

(月光下)庭院的地面像积满了水一样清澈透明,水中的藻、荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子。

这是简陋的房子,只是因为我的品德美好(就不感到简陋了)。

(准确译出“斯”、“馨”1分,语意连贯1分)

16.【甲】文写于作者被贬黄州期间,作者运用_________的手法,抒发了赏月的欣喜、漫步的悠闲、被贬的悲凉、壮志未酬的苦闷等复杂的思想感情;【乙】文作者因革新而得罪了当朝权贵,被贬安徽和州。文章采用托物言志的手法,表达了作者__________________的情怀。(2分)

借景抒情

高洁傲岸(安贫乐道)

一、阅读下面两篇短文,完成后面的试题。(9分)

短文两篇

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歌,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,来复有能与其奇者。

——(陶弘景《答谢中书书》

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

——苏轼 《记承天寺夜游》

【模拟演练】

1.对下面句子中加横线词的解释,有错误的一组是(3分)( )

A.①古来共谈 共:共同

②高峰入云 入:耸入

B.①五色交辉 交:交相

②四时俱备 俱:都

C.①猿鸟乱鸣 乱:纷乱

②沉鳞竞跃 竞:争相,争着

D.①盖竹柏影也 盖:只是

②但少闲人如吾两人者耳 但:大概

D

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(3分)

怀民亦未寝,相与步于中庭。

(张)怀民也没有睡觉,我们两个人便一起在院子里散步。

3.“自康乐(谢灵运)以来,未复有能与其奇者。”这句话有什么言外之意?(3 分)

①这句话表达了作者要像谢灵运那样,陶情怡乐于这美妙的山水之中;

②以及自己与古今知音共赏美景的得意之感。

二、阅读下面的文段,完成后面的试题。(15分)

①元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。②念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。③怀民亦未寝,相与步于中庭。④庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。⑤何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.解释下列加点的词。(4分)

(1)解衣欲睡( )

(2)月色入户( )

(3)水中藻、荇交横( )

(4)但少闲人如吾两人者耳( )

将要

门

纵横交错

只是

2.下面对加点词的解释不正确的一项是( )(4分)

A.念无与为乐者(思念)

B.遂至承天寺(于是,就)

C.怀民亦未寝(睡觉)

D.相与步于中庭(共同,一起)

A

考虑,想到

3.将下面的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)何夜无月?何处无竹柏?

(2)相与步于中庭。

哪个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树?

(于是我们)一起在庭院中散步。

4.本文集中写景的句子是第______句,其主要内容可概括为:__________________________。(3分)

④

庭中月色(月色如水、月色空明)

5.这篇文章主要表现了作者________的心境。(2分)

旷达

被贬谪的悲凉,赏月的欣喜,漫步的悠闲,以及自我排解的达观。

三、阅读下面甲乙二文,完成后面1-5题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人皆爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

【乙】元丰六年元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹、柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.解释加点的词。

(1)陶后鲜有闻( )

(2)濯清涟而不妖( )

(3)亭亭净植( )

(4)相与步于庭中( )

少

洗

竖立

散步

2.下列朗读停顿不正确的一项是( )

A. 晋陶渊明/独爱菊

B. 予/独爱/莲之出淤泥而不染

C. 念无/与为乐者

D. 庭下/如积水空明

C

【解析】正确断句应为“念/无与为乐者”。

3.翻译下面的句子。

(1)予独爱莲之出淤泥而不染。

(2)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹、柏影也。

我只喜爱莲花从淤泥里长出来却沾染(污秽)。

(月光下)庭院的地面像积满了水一样澄澈透明,水中的藻、荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子。

4.甲文运用了__________的表现手法,寄寓了作者不慕名利、洁身自好的生活态度;乙文运用了借景抒情的手法,抒发了______________

__________________。

托物言志

壮志未酬的苦闷以及自我排遣的闲适

5. 下面对乙文分析有误的一项是( )

A.乙文是苏轼写的一篇小品文,写于他贬官黄州时期。

B.文中作者自称“闲人”,只是充满自豪与庆幸,庆幸自己做官清闲,才得以饱览这样美的月色。

C.“欣然”与“念无与为乐者”都是心理描写,前者写出作者的兴奋喜悦之情,后者写出他遭贬后的寂寞之感。

D.最后三句是借景抒情,寥寥数语,种种微妙复杂的感情尽在其中。

B

【解析】作者自称“闲人”也包含了对自己在政治上郁郁不得志的悲凉心境。

四、阅读《记承天寺夜游》,回答问题。(15分)

1.解释下列加点的词。(4分)

(1)欣然起行( )

(2)念无与为乐者( )

(3)相与步于中庭( )

(4)但少闲人如吾两人者耳( )

高兴的样子

考虑,想到

一起,共同

只是

2.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(月光下)庭院的地面像积满了水一样清澈透明,水中的藻、荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子。

哪个夜晚没有月亮呢?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

3.下面对文章的理解与分析,不正确的一项是( )(3分)

A.本文叙事、写景、说明都集中于写人,写人又突出了一个“闲”字。

B.本文对月夜景色作了美妙描绘,真实地记录了作者被贬黄州的一个生活片段。

C.“月色入户”写月色富有人情味,其中“入户”二字,把月光拟人化,月光似乎懂得这们迁客的孤独寂寞,主动来与他做伴。

D.“怀民亦未寝,相与步于中庭”的“亦”字,写出了苏轼的喜悦心情,暗示这一对朋友情趣相投,互为知己。

A

4.苏轼的《西江月》与《记承天寺夜游》都是借月抒怀之作,请比较两篇作品所抒之情有何不同,并探究产生这两种不同情感的原因。(3分)

西江月

世事一场大梦,人生几度新凉?夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上。

酒贱常愁客少,月明多被云妨。中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。

(注:此词作于苏轼被贬黄州之时)

【译文】世上万事恍如一场大梦,人生经历了几度新凉的秋天?到了晚上,风吹动树叶发出的声音,响彻回廊里,看看自己,愁思爬上了眉头,鬓边生出了白发。

酒并非好酒,常因客少发愁,月亮虽明,却多被云层遮住。在这中秋之夜,谁能够和我共同欣赏这美妙的月光?我只能拿起酒杯,凄然望着北方。

西江月

世事一场大梦,人生几度新凉?夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上。

酒贱常愁客少,月明多被云妨。中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。

4.苏轼的《西江月》与《记承天寺夜游》都是借月抒怀之作,请比较两篇作品所抒之情有何不同,并探究产生这两种不同情感的原因。(3分)

西江月

世事一场大梦,人生几度新凉?夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上。

酒贱常愁客少,月明多被云妨。中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。

(注:此词作于苏轼被贬黄州之时)

所抒之情:《西江月》表现了词人悲愤孤寂的情感,《记承天寺夜游》流露出词人虽不如意却乐观旷达的情感。

原因:《西江月》作于词人被贬初期,词人还沉浸在愤懑不平的悲痛里;《记承天寺夜游》作于词人被贬黄州的第四年,词人自我排遣,心胸渐趋坦然。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读