22 《孟子》三章《富贵不能淫》 课件—2020-2021学年八年级上册语文期末文言文复习课件(共115张PPT)

文档属性

| 名称 | 22 《孟子》三章《富贵不能淫》 课件—2020-2021学年八年级上册语文期末文言文复习课件(共115张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-29 09:15:27 | ||

图片预览

文档简介

【原文再现】

【作家作品】

【整体感知】

【结构图解】

【中心思想】

【写作特色】

【考点梳理】

考点一:文学常识

考点二:重要词句

考点三:名句积累

考点四:内容理解

考点五:写法及赏析

考点六:主旨及拓展

【链接中考】

【模拟演练】

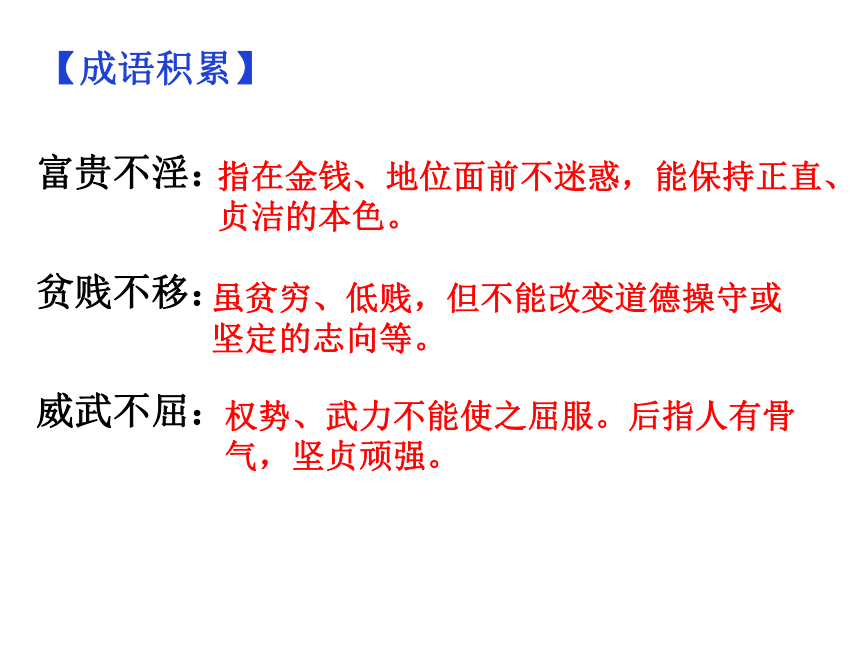

【成语积累】

富贵不能淫

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

【原文再现】

【作家作品】

孟子(约前372一前289),名轲,邹(今山东邹县)人,战国时期著名的思想家、教育家,是继孔子之后儒家学派的又一位大师,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

孟子提倡“王道”,主张“仁政”,并以此到齐、梁、鲁、邹、宋、滕等国游说诸侯。

《孟子》

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,现存七篇,共二百六十章,记录了孟子及其弟子的思想观点和言行活动,《孟子》秉持了《论语》的“语录体”,是战国中期孟子及其弟子和再传弟子编撰而成的。与《论语》《大学》《中庸》合称为“四书”。本文选自《孟子·告子下》。

【整体感知】

文章记录了孟子和纵横家景春之间关于大丈夫标准的一次对话。

第一段:写景春对公孙衍、张仪的评价和看法。

第二段:以“妾妇之道”讽刺公孙衍、张仪之流不是真正的大丈夫,进而提出什么是真正的大丈夫,有力地反驳了景春的观点。

【理清思路】

记述景春对公孙衍、张仪的看法

以顺为正者,妾妇之道也

居天下之广居……独行其道

富贵不能淫……此之谓大丈夫

提出错误观点,树起批驳的靶子

分析问题,批驳对方错误论点

解决问题,得出结论,提出自己的观点

【中心思想】

本文通过孟子与景春论大丈夫,含蓄地批判了公孙衍、张仪之流行妇人之道,阐发了仁义礼智的立身处世态度和得志胸怀天下、不得志独行其道的大丈夫处事原则。

(1)语言含蓄幽默,讽刺深刻尖锐。孟子通过言“礼”来说明女子出嫁时母亲的嘱咐,由此得出“以顺为正者,妾妇之道也”。讽刺公孙衍、张仪之流不以正义为标准,而以顺从为原则,是在行“妾妇之道”。

(2)运用排比,增强文章的气势和感染力。“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”形成排比,气势磅礴,铿锵有力,具有极强的感染力,成为千古名言。

(3)运用了对比的写法。作者将公孙衍、张仪之流的“妾妇之道”与“大丈夫之道”进行了对比,从而得 出了“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫”的观点。

【写作特色】

【成语积累】

富贵不淫:

贫贱不移:

威武不屈:

虽贫穷、低贱,但不能改变道德操守或坚定的志向等。

指在金钱、地位面前不迷惑,能保持正直、贞洁的本色。

权势、武力不能使之屈服。后指人有骨气,坚贞顽强。

考点一:文学常识

见《得道多助,失道寡助》

【考点梳理】

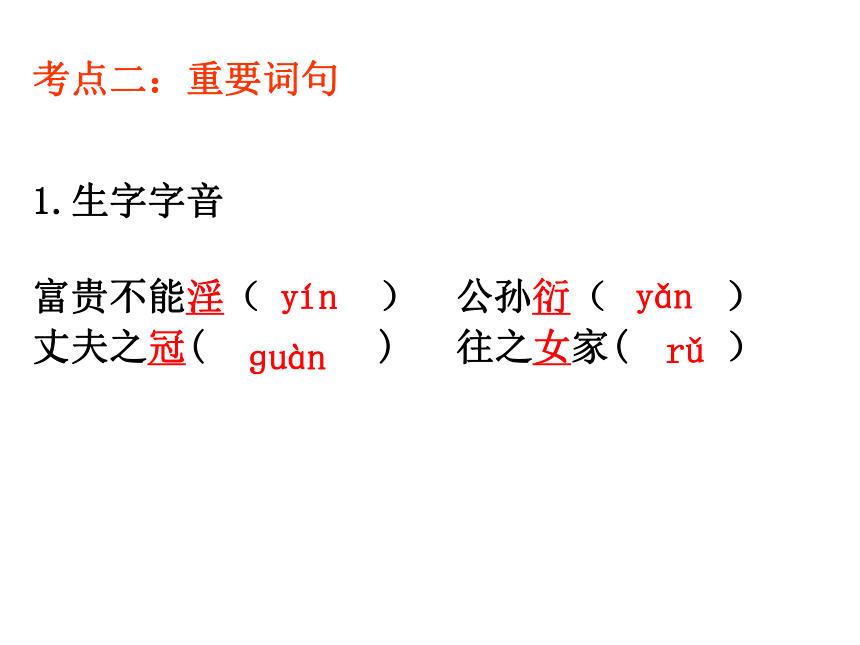

1.生字字音

富贵不能淫( ) 公孙衍( )

丈夫之冠( ) 往之女家( )

ɡuàn

yín

rǔ

yǎn

考点二:重要词句

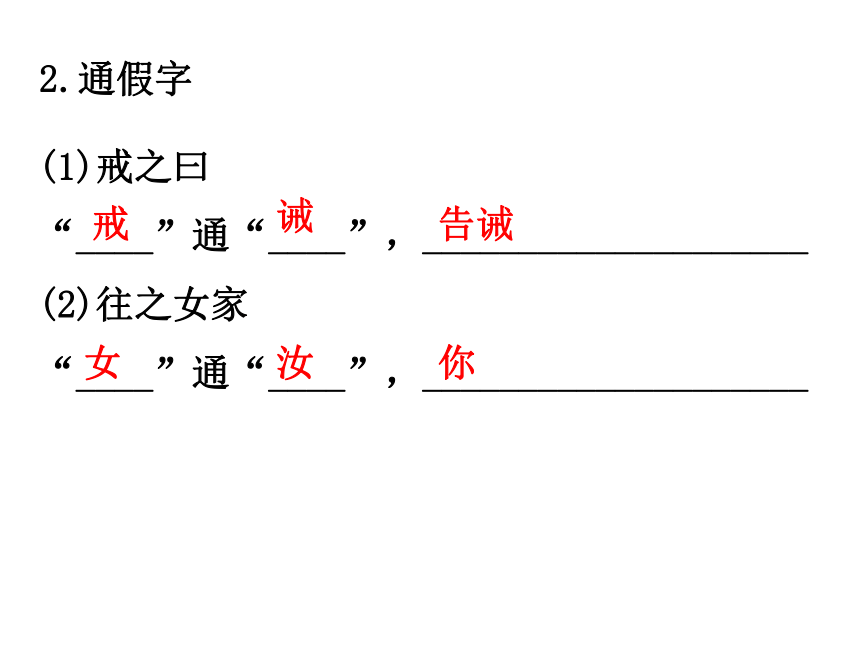

2.通假字

(1)戒之曰

“____”通“____”,____________________

(2)往之女家

“____”通“____”,____________________

告诫

女

汝

你

戒

诫

3.古今异义

(1)公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉

古义:_____________ 今义:______________

古义:_____________ 今义:______________

(2)丈夫之冠也

古义:_____________ 今义:______________

(3)父命之

古义:_____________ 今义:______________

教导、训诲

命令,命运

成年男子

女子的配偶

真正,确实

诚实

成年男子

女子的配偶

(4)得志,与民由之

古义:_____________ 今义:______________

(5)富贵不能淫

古义:_____________ 今义:______________

(6)以顺为正者

古义:_____________ 今义:______________

遵循

缘由;由于

使……惑乱(迷惑)

淫乱

准则,标准

正面

4.一词多义

戒 ①戒之曰( )

②必敬必戒( )

居 ①居天下之广居( )

②居天下之广居( )

得 ①是焉得为大丈夫乎( )

②得志( )

谓 ①此之谓大丈夫( )

②秦王使人谓安陵君曰( )

③太守谓谁( )

同“诫”,告诫

谨慎

动词,居住,住进

名词,住宅,喻指“仁”

动词,能,能够

动词,实现

称得上,叫做

对……说

为,是

①丈夫之冠也( )

②父命之( )

③女子之嫁也( )

④母命之( )

⑤往送之门( )

⑥戒之曰( )

之 ⑦往之女家( )

⑧妾妇之道也( )

⑨居天下之广居( )

⑩立天下之正位( )

⑾行天下之大道( )

⑿与民由之( )

⒀此之谓大丈夫( )

用在主谓间,取独

代词,指行冠礼的男子

代词,指出嫁的女子

用在主谓间,取独

动词,去,到

代词,指出嫁的女子

音节助词,无实义;一说到……去

助词,的

助词,的

助词,的

代词,指前面所说的事(指正道)

用在主谓间,取独

助词,的

5.词类活用

丈夫之冠也( )

居天下之广居( )

富贵不能淫( )

贫贱不能移( )

威武不能屈( )

动词用作名词,居所、住宅

名词用作动词,行冠礼

使动用法,使……迷惑

使动用法,使……动摇(改变)

使动用法,使……屈服

①公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

公孙衍、张仪难道不是真正的有大志、有作为、有气节的男子吗?(他们)一发怒,诸侯就都害怕;(他们)安静下来,天下就平安无事(战争停息,天下太平)。

②是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?

这怎么能算是有大志、有作为、有气节的男子呢?您没有学过礼吗?

6.重要句子翻译

③丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’

男子成年行冠礼的时候,父亲训导他;女子出嫁的时候,母亲教导他,送她到门口,告诫她说:“到了你的夫家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背你的丈夫!”。

④以顺为正者,妾妇之道也。

把顺从当作准则,是妇人家(遵循)的道理。

⑤居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。

⑥得志,与民由之;不得志,独行其道。

能实现理想,与百姓一同遵循正道而行;不能实现理想,就独自走自己的道路。

⑦富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

金钱和地位不能使他迷惑,贫穷卑贱不能使他动摇,武力权势不能使他屈服。

⑧此之谓大丈夫。

这样的人(才)叫做大丈夫。

(1)文中点明景春心中的大丈夫形象的句子是:

一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

(2)孟子指出公孙衍、张仪奉行的是妾妇之道的句子是:

以顺为正者,妾妇之道也。

(3)大丈夫的做法是:

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

(4)大丈夫的理想是:

得志,与民由之;不得志,独行其道。

(5)大丈夫的操守是:

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(6)文中运用排比句式,阐明了大丈夫应具有的精神品质的句子是:

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

考点三:名句积累

1.请简要分析景春心目中的“大丈夫”形象。

景春心目中的大丈夫,是像公孙衍、张仪那样位高权重,令人望而生畏的当权者。

景春认为的“大丈夫”的标准:一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

考点四:内容理解

2.第一段在文中的作用是什么?

用景春的话提出论题,为下文孟子的辩驳树靶子。

3.“是焉得为大丈夫乎?”中“是”指的是什么?

指“一怒而诸侯惧,安居而天下熄”。

或:指公孙衍、张仪一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

4.孟子认为公孙衍、张仪非“大丈夫”的原因是什么?

他们以自己的喜怒哀乐行事,挑起天下战争,这是崇尚强权,是极端的个人主义;他们不以正义为标准,不以天下太平为己任,不以百姓幸福为理想。

或:孟子认为公孙衍、张仪行的是“妾妇之道”,只知顺从诸侯,在权力面前失去做人的准则。

5.孟子在文中提到女子出嫁时母亲的训导,有什么用意?

从妾妇之道讽刺公孙衍、张仪不是真正的大丈夫,进而提出大丈夫的准则。

【解析】文章开篇写道“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄”,先说明了公孙衍、张仪并非大丈夫。第二段中孟子将公孙衍、张仪与妾妇归为同类,从妾妇之道讽刺公孙衍、张仪不是真正的大丈夫。最终提出“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”这一大丈夫准则。

6.文中大丈夫“独行其道”的“道”指的是什么?

指的是大丈夫所坚持的原则。

【解析】这句话出自“得志,与民由之,不得志,独行其道”,意思为“实现志向,就与老百姓一起走这条正道,不能实现志向,就独自行走在这条正道上。”因此,这里的“道”应该是大丈夫所坚持的原则。

7.孟子认为,大丈夫怎样才能做到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”?试分别用原文和自己的话作答。

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。

居住在天下最宽广的住宅——“仁”里,站立在天下最正确的位置——‘礼’上,行走在天下最正确的道路——‘义’上;能实现理想时,就同人民一起走这条正道;不能实现理想时,就独自坚守内心的准则。

8.孟子说:“穷则独善其身,达则兼善天下”。文中哪句话与这句话的意思相近?

得志,与民由之;不得志,独行其道。

9.孟子认为大丈夫应该具有怎样的品质?用文中原句回答。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

10.“此之谓大丈夫”句中的“此”指代什么?

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

11.孟子的观点是什么?是运用什么方法提出来的?

孟子的观点是:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。

结尾总结全文,用排比的修辞手法提出观点。

12.真正的大丈夫有哪三条标准?

标准一:居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

标准二:得志,与民由之;不得志,独行其道。

标准三:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

13.孟子提出的可以称为“大丈夫”的三个条件,位置能否颠倒?为什么?

不能。

“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”三句是大丈夫应该坚持的根本原则,是核心,是基础,所以放在前面说;

接下来“得志”“不得志”是分两种情况讨论,是对根本原则的一种补充;

“富贵”“贫贱”“威武”是讲极端情况,是进一步补充,所以放在最后。

14.孟子认为什么样的人才是真正的大丈夫?

一是要讲仁德,守礼法,做事合乎道义;

二是无论得志与否,都要坚守正道(或都不能放弃自己的原则);

三是不能为富贵、贫贱、威武这些外部因素所迷乱、动摇、屈服。

或:无论得志与否,都能坚守仁义道德,做到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,就是真正的“大丈夫”。

15.怎样才能做到有大丈夫之道呢?

①居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道;(贯彻儒家倡导的仁义礼 )

②得志,与民由之;不得志,独行其道。(有“用之则行,舍之则藏”的立身处世态度)

16.请对比分析孟子所说的“妾妇之道”和“大丈夫之道”的不同。

“妾妇之道”表现为“以顺为正”,即无原则的顺从(幼从父,嫁从夫,夫死从子),如张仪等人,只是顺从秦王的意思,没有是非道义的原则。

而“大丈夫之道”则表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,是对仁、义、礼的坚守,任何情况下都不违背自己的原则。

或:“妾妇之道”表现为顺从,其本质是在权力面前毫无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思;

“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守,正如儒家所倡导的“穷则独善其身,达则兼济天下”。

17.本文从哪几个方面论述应该知礼这一观点?

从三个方面论述知礼,从丈夫之冠到女子之嫁、再到真正的大丈夫的所作所为。

18.理解课文,完成填空。

《富贵不能淫》一文探讨的是“______________”的问题。景春提出观点,孟子反驳。景春认为,公孙衍、张仪是大丈夫,因为他们具有“__________________

_________”的威力。而孟子则针锋相对,首先用一个反问句“________________”否定景春的观点;紧接着用“________________________”作比,指出公孙衍、张仪的本质;接下来从正面提出自己心目中的大丈夫的标准:第一,“________________________

___________________”。第二,“_______________

_________________”。第三,“_________________

____________________”。这三条都做到了,才有资格叫大丈夫。

何谓大丈夫

一怒而诸侯惧,安居而天下熄

是焉得为大丈夫乎

以顺为正者,妾妇之道也

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道

得志,与民由之;不得志,独行其道

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈

19.下列各项中,对上面《孟子》选段的理解,不正确的一项是( )

A、景春对公孙衍等名噪一时的纵横家崇拜不已,认为他们“一怒而诸侯惧”,威震八方,叱咤风云,着实让人羡慕不已,是男子汉大丈夫之所为。

B、孟子则嘲讽公孙衍等人只会摇唇鼓舌,在诸侯面前竟像妻妾顺从丈夫一样,不问是非,一味顺从,没有仁义道德的准则,只是“妾妇之道”,根本称不上大丈夫。

C、孟子的语言含蓄而幽默,他以“礼”设譬,通过对女子出嫁时母亲的训导,来说明把顺从当作正理的做法很不可取。

D、孟子认为真正的大丈夫之道是“得志,与民由之;不得志,独行其道”,与孔子的“用之则行,舍之则藏”的观点不谋而合。

【解析】孟子认为真正的大丈夫之道是“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,“得志,与民由之;不得志,独行其道”只能算是实现大丈夫之道的前提。

D

1.孟子为了讽刺公孙衍、张仪这样的人,运用了什么表现手法?表达了他怎样的感情?

运用了类比的手法,用女子在夫家对夫君言听计从的妾妇之道与这二人在诸侯面前曲意顺从、谄媚讨好的做法相类比,揭露了他们做小人之事,行妇人之道的丑恶嘴脸。

表达了孟子对这样的人的深恶痛绝。

考点五:写法及赏析

2.本文说理善用类比手法和排比句式,增强了说服力。试结合课文内容简要分析。

(1)作者用女子在夫家对夫君言听计从的妾妇之道与公孙衍、张仪二人在诸侯面前曲意顺从、谄媚讨好的做法相类比,揭露了公孙衍、张仪之流做小人之事,行妇人之道的丑恶嘴脸。

(2)运用排比,增强文章的气势和感染力。“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”形成排比,气势磅礴,铿锵有力,具有极强的感染力,成为千古名言。

3.本文运用了对比的写法,试结合课文内容简要分析。

作者将公孙衍、张仪之流的“妾妇之道”与“大丈夫之道”进行了对比,从而得出了“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫”的观点。

4.本文语言含蓄幽默,讽刺深刻尖锐。试结合课文内容简要分析。

孟子通过言“礼”来说明女子出嫁时母亲的嘱咐,由此得出“以顺为正者,妾妇之道也”。讽刺公孙衍、张仪之流不以正义为标准,而以顺从为原则,是在行“妾妇之道”。

赏析:排比、比喻。用“广居”比喻“仁”,“正位”比喻“礼”,“大道”比喻“义”,生动形象地写出了先秦君子之风,表达了对“仁”“礼”“义”的信仰与追求。增强了文章语言的气势,增强了文章的说服力。

例句1:居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

5.精彩句子赏析

赏析:富贵不能使人骄奢淫逸,贫贱不能使人改移节操,威武不能使人屈服意志。表明了人不要让外界的因素影响自身的价值和道德。体现了孟子刚正不阿,无私无畏的浩然之气。

例句2:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

5.精彩句子赏析

赏析:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?”通过两个反问反复诘难,旗帜鲜明地否定了景春的观点;用“妾妇之道”类比公孙衍、张仪的行径,讽刺公孙衍、张仪在诸侯面前竟也像妇人一样顺从秦国,来进一步批驳景春“公孙衍、张仪是大丈夫”的观点。巧用类比推理,体现了孟子刚正不阿,无私无畏的浩然正气。

例句3:是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。

5.精彩句子赏析

赏析:得志的时候,便与老百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,便独自坚持自己的道路(原则)。体现了孟子“穷则独善其身,达则兼济天下”的追求与情怀。?

例句4:得志,与民由之;不得志,独行其道。

5.精彩句子赏析

1.孟子在文中阐述了怎样的主张?(用自己的话回答)

大丈夫应该有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的骨气,要坚守仁、义、礼。

考点六:主旨及拓展

2.说一说“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的现实意义。

示例一:这句话出自《孟子》,是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。在现实生活中,面对金钱利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

示例二:这既是中华民族的传统美德,也是每个人的行为准则,特别是作为领导者,更应做到如此,以国家、民族、人民的利益为重,不为一己私利而有损前者的利益,为人民着想,为人民服务,做一个大丈夫。

3.每个人的心目中都有自己大丈夫的标准,肯定珍藏着许多大丈夫的名字。请谈谈你所了解的大丈夫,并简要说说他们的事迹。

示例一:关羽面对曹操的极尽笼络,不为所动,千里走单骑寻刘备;文天祥拒绝高官厚禄,决不投降元朝,用自己的头颅,为南宋王朝画上完美的句号;方志敏不为高官厚禄的利诱所动摇,毅然选择为革命抛头颅洒热血。

示例二:陶渊明不愿“为五斗米折腰”而归隐田园,安贫乐道;杜甫贫穷至极也坚定自己的信念,力行写作,终成就“诗圣”之名;范仲淹在朝为官积极推行改革,被贬之后尚能做到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;朱自清宁愿饿死也不愿吃美国的“救济粮”。

示例三:闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,也不愿屈服;刘胡兰面对敌人的威逼利诱,毫不退缩,宁死不屈,自己躺向了敌人的铡刀。

4.对于孟子提出的“得志,与民由之;不得志,独行其道”这一主张,你有怎样的认识?

示例:得志的时候,便与老百姓一同前进;不得志的时候,便独自坚持自己的原则。得志的时候,就要心怀百姓,为民做主,做个好官。不得志的时候,就要加强自我修养,决不能在道德修养上放低要求,要力争做个好人。

(2019年达州市)文言文阅读。

【甲】

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

(选自义务教育教科书·语文·八年级下册《<孟子>二章》)

【链接中考】

【乙】

海瑞,字汝贤,琼山人。署南平教谕。御史诣学宫,属吏咸伏谒,瑞独长揖,曰:“台谒当以属礼,此堂,师长教士地,不当屈。”迁淳安知县,布袍脱粟①,令老仆艺②蔬自给。总督胡宗宪尝语人曰:“昨闻海令为母寿,市肉二斤矣。”宗宪子过淳安,怒驿吏,倒悬之。瑞曰:“曩③胡公按部,令所过毋从张。今其行装盛,必非胡公子。”发④橐⑤金数千,纳之库,驰告宗宪,宗宪无以罪。

(选自《明史·列传第一百十四》,有删改)

【注释】①脱粟:吃糙米饭。②艺:种植。③曩:从前。④发:打开。⑤橐:布袋的一种。

海瑞,字汝贤,琼山人。乡试中举。(海瑞)代理南平县教谕,御史来到县学学舍,属下的官吏都跪地拜见,唯独海瑞只作揖,不下拜,说:“(按规定)在御史台谒见御史,应当用属官的礼节,(可)这个厅堂是师长教诲生员的地方,不应该屈膝下跪。”(后海瑞)升任淳安县知县,在任上穿布衣,吃粗米,让家中老仆种菜自给。总督胡宗宪曾经告诉别人说:“昨天我听说海县令为母亲祝寿,只买了二斤肉。”胡宗宪的儿子路过淳安,怨恨驿吏,把他倒吊起来。(有人报告海瑞,)海瑞说:“从前胡公巡察所辖各地,下令经过的地方不要招待。现在看此人的行装非常奢华,一定不是胡公子。”海瑞打开(他的)行囊,有数千两银子,收缴到国库里,派人骑快马把这件事报告给胡宗宪,胡宗宪无法加罪海瑞。

【乙】海瑞,字汝贤,琼山人。署南平教谕。御史诣学宫,属吏咸伏谒,瑞独长揖,曰:“台谒当以属礼,此堂,师长教士地,不当屈。”迁淳安知县,布袍脱粟①,令老仆艺②蔬自给。总督胡宗宪尝语人曰:“昨闻海令为母寿,市肉二斤矣。”宗宪子过淳安,怒驿吏,倒悬之。瑞曰:“曩③胡公按部,令所过毋从张。今其行装盛,必非胡公子。”发④橐⑤金数千,纳之库,驰告宗宪,宗宪无以罪。

8.下列语句中加点词的解释有误的一项是( )

A.岂不诚大丈夫哉 诚:是

B.得志,与民由之 由:遵循

C.御史诣学宫 诣:到

D.属吏咸伏谒 咸:都

A

真正、确实

9.下列语句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.倒悬之

父命之

B.独行其道

其迁淳安知县

C.谒当以属礼

以顺为正者

D.是焉得为大丈夫乎

昨闻海令为母寿

A

代词

代词

自己

他

用

把

是

给

10.下列对文章理解和分析有误的一项是( )

A.甲文围绕“何谓大丈夫”的问题,景春提出观点,孟子反驳,有破有立。

B.甲文中孟子运用对比表达了对景春推崇的公孙衍、张仪之流的不懈和鄙视,接着从正面提出自己心目中的大丈夫的标准。

C.乙文中海瑞在南平和淳安的言行,体现了甲文中大丈夫标准的“贫贱不能移,威武不能 屈”。

D.乙文通过“布袍脱粟、艺蔬自给”和胡宗宪的话,分别从正面和侧面表现了作为淳安知县的海瑞生活的清贫。

B

【解析】甲文中孟子运用反问表达了对景春推崇的公孙衍、张仪之流的不屑和鄙视,不是对比。

11.将下列句子译成现代汉语。(每小题2分,共4分)

(1)得志,与民由之;不得志,独行其道。

(2)昨闻海令为母寿,市肉二斤矣。

得志的时候和老百姓一同遵循正道而行,不得志的时候肚子走自己的道路。

(关键词:“由”“之”“道”)

昨天(我)听说海瑞县令给母亲做寿,(只)买了两斤肉。

(关键词:“市”“为”“寿”)

12.包拯、海瑞在民间人称“包青天”“海青天”。在“苍蝇、老虎一起打”的今天,请结合甲乙两文,谈谈老百姓心中的“青天”应该是怎样的人。(3分)

围绕“廉洁奉公”“秉公执法”“勤政爱民”谈即可。(每点1分)

(2019盐城市)阅读下面文言文,完成9~13题。(16分)

【甲】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道,得志,与民由之,不得志,独行其道,富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

(选自《<孟子>三则》)

【乙】同敞①有文武材,意气慷慨。每出师,辄跃马为诸将先。或败奔,同敞危坐不去,诸将复还战,或取胜,军中以是服同敞。顺治七年,大兵破严关,诸将尽弃桂林走。城中虚无人,独式耜②端坐府中,适同敞自灵川至,见式耜,式耜曰:“我为留守,当死此。子无城守责,盍去诸?”同敞正色曰:“昔人耻独为君子,公顾不许同敞共死乎?”式耜喜,取酒与饮,明烛达旦,侵晨被执,谕之降,不从。令为僧,亦不从。乃幽之民舍。虽异室声息相闻两人日赋诗倡和。阅四十余日,整衣冠就刃,颜色不变。

(选自《明史·张居正传》,有删改)

【注】①同敞:张居正的曾孙,②式耜(sì):即瞿式耜,和张同敞同为抗清名臣。

【乙】同敞①有文武材,意气慷慨。每出师,辄跃马为诸将先。或败奔,同敞危坐不去,诸将复还战,或取胜,军中以是服同敞。顺治七年,大兵破严关,诸将尽弃桂林走。城中虚无人,独式耜②端坐府中,适同敞自灵川至,见式耜,式耜曰:“我为留守,当死此。子无城守责,盍去诸?”

张同敝文才和武艺都很出众,为人大方、讲义气。每次带兵打仗,就骑着马走在将士的最前面。有的时候战败,将士都逃跑了,但是张同敝端端正正地坐着,不离开前线,将士们看到了就再次投入战斗,有时会取得胜利,军中众将因此都很佩服他。顺治七年,清军攻破了严关,将士们都放弃桂林逃跑了。桂林城中空无一人,只有耬坐在府中,恰逢张同敝从灵川到达桂林,拜见了式耜,式耜说:“我是桂林的留守将军,应当死在这个地方。你没有守城的职责,何不像其他人一样离开呢?”

同敝认真地说道:“从前的人以只有自己成为君子为耻,你难道不让我和你一同赴死吗?”式耜大喜,拿出酒和他一起喝,一直到天亮,清晨时分,被清军所擒,让他们投降,他们的不愿意。下令让他们做和尚,也不愿意。于是,就将他们关在民房里。虽然(两人)被关在不同的屋子里,但是可以互相听到声音,两个人每天通过吟诗来互相唱和。经过了四十几天,同敝整理了一下自己的衣服帽子,准备就义,脸色没有一点改变。

同敞正色曰:“昔人耻独为君子,公顾不许同敞共死乎?”式耜喜,取酒与饮,明烛达旦,侵晨被执,谕之降,不从。令为僧,亦不从。乃幽之民舍。虽异室声息相闻两人日赋诗倡和。阅四十余日,整衣冠就刃,颜色不变。

9.解释文中加点的词。(4分)

(1)往之女家( )

(2)或败奔( )

(3)同敞危坐不去( )

(4)适同敞自灵川至( )

通“汝”,你,你的

有时

离开

恰逢

10.用斜线(/)为【乙】文中画波浪线的句子断句,限两处。(2分)

虽 异 室 声 息 相 闻 两 人 日 赋 诗 倡 和

虽异室 / 声息相闻 / 两人日赋诗倡和

11.下列句中加点字意义或用法相同的一组是(2分) ( )

A.行天下之大道

录毕,走送之

B.是焉得为大丈夫乎

夫大国,难测也,惧有伏焉

C.乃幽之民舍

乃不知有汉

D.岂不诚大丈夫哉

臣诚知不如徐公美

D

结构助词,的

代词,它,指书籍

表疑问语气,哪里

语气助词,不译

于是

竟然

真的

真的

12.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(5分)

(1)军中以是服同敞。(2分)

(2)阅四十余日,整衣冠就刃,颜色不变。(3分)

军中的将士因此都很敬服同敞。

经过了四十几天,同敞整理了一下自己的衣服帽子,准备就义,脸色没有一点改变。

13.【乙】文中同敞的事例能否作为【甲】文“威武不能屈”的事实论据?请结合选文内容说明理由。(3分)

能,因为同敞不同意投降,被敌人幽禁之后,依旧坦然自若,与他人吟诗作赋,临刑时脸色一点也没变,正是“威武不能屈”的精神体现。

(2019年江苏省常州市)阅读两组文言选段,完成各题。

【甲】

子曰:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也!”

?? 子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

(《论语》)

?? 景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

(《孟子》)

【乙】

?? 孔子迁于蔡三岁,吴伐陈。楚救陈,军于城父。闻孔子在陈、蔡之间,楚使人聘孔子。孔子将往拜礼①,陈、蔡大夫谋曰:“孔子贤者,所刺讥皆中诸侯之疾②.今者久留陈、蔡之间,诸大夫所设行③皆非仲尼之意。今楚,大国也,来聘孔子。孔子用于楚,则陈、蔡用事④大夫危矣。”于是乃相与发徒役⑤围孔子于野。不得行,绝粮。从者病,莫能兴。孔子讲诵弦歌不衰。子路慍见曰:“君子亦有穷⑥乎?”孔子曰:“君子固穷,小人穷斯滥⑦矣。” (《史记?孔子世家》)

? 曾子曰:“士,不可以不弘毅,任重而道远。仁以为已任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎? (《论语?泰伯》)

? 孟子曰:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。 (《孟子?离娄》)

【注释】①拜礼:拜见并接受聘礼。②中诸侯之疾:切中诸侯的弊病。③所设行:措施和作为。④用事:当政,掌权。⑤徒役:服劳役的人。⑥穷;走投无路、困厄。⑦滥:不加节制,乱来。

译文:孔子迁居到蔡国的第三年,吴国军队攻伐陈国。楚国出兵援救陈国,驻扎在城父。听说孔子在陈国、蔡国之间,楚昭王派人聘请孔子。孔子准备前往拜见回礼,陈国、蔡国的大夫们谋划说:“孔子是个贤人,他所指责抨击的都切中诸侯的弊病。如今他长久滞留在陈国、蔡国之间,众大夫所作所为都不符合仲尼的心意。如今楚国是大国,派人前来聘请孔子,倘若孔子在楚国被起用,我们这些在陈国、蔡国主事的大夫就危险了。”于是就共同调发役使将孔子围困在野外。孔子没法行路,断绝了粮食。随从的弟子疲惫不堪,饿得站不起来。但孔子仍讲习诵读,演奏歌唱,传授诗书礼乐毫不间断。子路很生气,来见孔子说:“君子也有穷困的时候吗?”孔子说:“君子能固守穷困而不动摇,小人穷困就胡作非为了。”

孔子迁于蔡三岁,吴伐陈。楚救陈,军于城父。闻孔子在陈、蔡之间,楚使人聘孔子。孔子将往拜礼①,陈、蔡大夫谋曰:“孔子贤者,所刺讥皆中诸侯之疾②.今者久留陈、蔡之间,诸大夫所设行③皆非仲尼之意。今楚,大国也,来聘孔子。孔子用于楚,则陈、蔡用事④大夫危矣。”于是乃相与发徒役⑤围孔子于野。不得行,绝粮。从者病,莫能兴。孔子讲诵弦歌不衰。子路慍见曰:“君子亦有穷⑥乎?”孔子曰:“君子固穷,小人穷斯滥⑦矣。”

曾子曰:“士,不可以不弘毅,任重而道远。仁以为已任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?(《论语?泰伯》)

? 孟子曰:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。 (《孟子?离娄》)

曾子说:“有抱负的人不可以不胸怀宽广,意志坚定,因为他责任重大,路途遥远。把实现‘仁’的理想看作自己的责任,不也很重大吗?奋斗终身,直到死才停止,路程不也是很遥远吗?”(《论语?泰伯》)

孟子说:“君子与一般人不同的地方在于,他内心所怀的念头不同。君子内心所怀的念头是仁,是礼。仁爱的人爱别人,礼让的人尊敬别人。爱别人的人,别人也经常爱他;尊敬别人的人,别人也经常尊敬他。(《孟子?离娄》)

1.解释下列加粗的词语。

①曲肱而枕之( ) ?

②威武不能屈( ) ?

③军于城父( ) ?

④士不可以不弘毅( ) ?

⑤所刺讥皆中诸侯之疾( )

手臂自肘到腕的部分

使……屈服

驻军、驻扎

弘,广大。毅,强毅

批评、指责

2.用现代汉语写出下列两个句子的意思。

①不义而富且贵,于我如浮云。

②仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

不正当的手段得来的富贵,我把它看作天上的浮云。

把实现仁作为自己的责任,难道还不重大吗?奋斗终身,死而后已,难道路程还不遥远吗?

3.在陈蔡被围,弟子们饿得站不起来,孔子为什么还不停地讲学、诵读、弹琴、歌唱?请结合甲乙两部分材料加以综合分析。

孔子在弟子们饿得站不起来,还不停地讲学、诵读、弹琴、歌唱,很好地阐释了“贫贱不能移”的大丈夫气节,而孔子临危不忘义,处惊而不变,用自己的行为为他所倡导的士节写下了形象的注解。

【解析】本题考查对人物形象的分析。在理解文意的基础上解答。孔子一行被困在陈国时,粮食断绝,随从一一饿倒,生命危在旦夕,就连被孔子称为最勇敢的子路这时也沉不住气了。孔子还不停地讲学、诵读、弹琴、歌唱,很好地阐释了“贫贱不能移”的大丈夫气节。而孔子认为“君子固穷,小人穷斯滥矣”,孔子临危不忘义,处惊而不变,用自己的行为为他所倡导的士节写下了形象的注解。

4.对甲、乙两组文言的理解和分析,不正确的一项是( )

A.孔子称赞颜回贫贱不能移的精神,表明了一个具有普遍意义的道理,即人为了自己的理想,就要不断追求,即使生活清苦困顿也要能自得其乐。

B.孟子认为符合仁、礼、义的策略才是“正道”,所以公孙衍、张仪之流不是大丈夫。

C.在几段选文中,对“贤者、士、仁者、君子”这几种人的道德要求是趋向于一致的。

D.选文中“安居、小人、存心”三个词的意思与现代汉语中我们最常用的意思相同。

D

【解析】D项有误,选文中的“存心”的意思是存在心里,而其今义是:故意。

(2019年云南省曲靖市)阅读下面文言文,完成1~5题。(12分)

富贵不能淫

①景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

②孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

1.解释下列加横线字的意思。(2分)

(1)往之女家:??????????? ??

?(2)与民由之:?????????? ?????????

同“汝”,你

遵循

2.下列加横线字意义相同的一项是(??? )(2分)

A.父命之?

鹏之徙于南冥也

B.以顺为正者

不以物喜

C.一怒而诸侯惧

窥镜而自视

D.是焉得为大丈夫乎

惧有伏焉

C

3.把下面文言句子译成现代汉语。(3分)

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

(大丈夫应该)居住在天下最宽广的住宅‘仁’里,站立在天下最正确的位置‘礼’上,行走在天下最宽广的道路‘义’上。

4.下面对文意理解表述有误的一观是(?????)(2分)

A.这篇驳论文,开篇摆出景春的观点,然后针对其“论点 ”和“论据”展开批驳。

B.作者运用排比句,增强文意的气势和感染力,搞示了大丈失的内涵。

C.古代读书人的理想是“穷则独善其身,达则兼济天下”与文中“得志,与民由之;不得志,独行其道”意思相近。

D. 文章运用了多种论证方法:“丈夫之冠”为举例论证;“广居”“正位”“大道”为道理论证;“得志”与“不得志”为对比论证。

D

5.谈谈“ 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”有何现实意义?(3分)

这句话出自《孟子》,它是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。在现实生活中,而对金钱利益的诱惑,我们不能迷惑乱心;在危及国家和民族利益的时候,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

(2018年重庆市中考)

阅读《富贵不能淫》一文,完成1~4题。(15分)

①景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

②孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

1.解释下列加点的词语。(4分)

(1)公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉( )

(2)安居而天下熄( )

(3)以顺为正者( )

(4)与民由之( )

真正,确实

停息,太平

准则,标准

遵循

2.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

(大丈夫应该)住天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走天下最正确的道路——义。

(2)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

金钱和地位不能使他迷惑,贫穷卑贱不能使他动摇,武力权势不能使他屈服。

3.下列对文章内容分析不当的一项是(3分)( )

A.“一怒而诸侯惧,安居而天下熄”是景春对公孙衍、张仪的赞美,孟子认为他们是“富贵不能淫”品德的代表。

B.“往之女家,必敬必戒,无违夫子”大意是要求女子顺从丈夫,这是古代对妇女品德的要求。

C.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”是作者对“大丈夫”的定义,闪耀着思想和人格力量的光辉。

D.“大丈夫”在古代是对品德高尚有节操的俊杰的尊称。真正的大丈夫应该行得正、站得直,为着正义的理想和目标去奋斗。

A

【解析】A项公孙衍、张仪是孟子批评的对象,孟子认为他们“以顺为正,妾妇之道也”,算不上大丈夫。故选A项。

4.孟子在文中提到女子出嫁时母亲的训导,有什么用意?(4分)

从妾妇之道讽刺公孙衍、张仪不是真正的大丈夫,进而提出大丈夫的准则。

【解析】文章开篇写道“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄”,先说明了公孙衍、张仪并非大丈夫。第二段中孟子将公孙衍、张仪与妾妇归为同类,从妾妇之道讽刺公孙衍、张仪不是真正的大丈夫。最终提出“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”这一大丈夫准则。

(2017年广西桂林市中考题)阅读下文,完成10—14题。

【甲】富贵不能淫(节选)

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。

【乙】从容就义

天祥将出狱,即为绝笔自赞①,系之衣带间。其词曰:“孔曰成仁,孟云取义;惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事!而今而后,庶几②无愧!”过市,意气扬扬自若,观者如堵③。临刑,从容谓吏曰:“吾事毕矣。”问市人孰为南北,南面再拜就死。俄有使使止之,至则死矣。见闻者无不流涕。(选自《文山先生全集》)

【注】①自赞:自我总结。②庶几:差不多。③观者如堵:围观人的多得像一道墙。

【乙】从容就义

天祥将出狱,即为绝笔自赞①,系之衣带间。其词曰:“孔曰成仁,孟云取义;惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事!而今而后,庶几②无愧!”过市,意气扬扬自若,观者如堵③。临刑,从容谓吏曰:“吾事毕矣。”问市人孰为南北,南面再拜就死。俄有使使止之,至则死矣。见闻者无不流涕。

译文:文天祥将被押出监狱前,就写下遗书自我总结,桂在衣带间。那文词写着:“孔子说杀身成仁,孟子说舍生取义,(因为)已经尽了人臣的责任,所以达成了仁德。读古代圣贤的书,所学的(不是成仁取义的事又)是什么事呢?从今以后,我差不多就没有愧疚了!”(他被)押过集市时,精神得意,如往常一样。围观的人多得像一道墙。即将受刑时,他不慌不忙地向执刑的官吏说:“我的事都已经做完了。”问集市上(围观)的人何处是南,何处是北,面向南方拜了又拜,然后受刑而死。不久,有使者(前来传令)让行刑停止,到达时(文天祥)已经死了。看到、听到的人, 没有不伤心流泪的。

10.下列句子中“其”字的用法,不同于其他三项的是( )(2分)

A.独行其道

B.其真无马邪?

C.河伯始旋其面目

D.其词曰:“孔曰成仁,孟云取义。”

B

【解析】本题考查考生对文言虚词意思的辨析能力。 A、C、D三项中的“其”均为第三人称代词,译为“他(她, 它)的”或“他(她,它)们的”;B项,“其”是副词。表示反诘。译为“岂,难道”。

11.下列加点词解释的有误一项是( )(2分)

A.贫贱不能移(移动)

B.见闻者无不流涕(眼泪)

C.此之谓大丈夫(称作)

D.俄有使使止之(不久)

【解析】本题考查考生对重点文言词语意思的把握:A项,“移”在这里是“动摇”的意思。

A

12. 以甲、乙两文为据,下列表述有误的一项是( )(2分)

A.甲文运用了排比的修辞手法,行文流畅,富有气势。

B.文天祥临刑之际自作绝笔,系之衣带间,这表明他早有赴死之心。

C.孟子认为大丈夫应该具有坚定的信念和崇高的精神追求。

D.“见闻者无不流涕”一句,描绘“观者”的反应,是为了表现他们的痛惜之情。

【解析】本题考查考生对文意的理解和把握:D项,“是为了表现他们的痛惜之情”表述有误,应是:为了表现文天祥从容就义的气节。

D

13.请将“问市人孰为南北,南面再拜就死”一句翻译成现代汉语。(2分)

问集市上(围观)的人何处是南,何处是北,面向南方拜了又拜,然后受刑而死。

14. 孟子关于“大丈夫”的著名论断,在文天祥身上,是如何体现的?(3分)

文天祥被俘后面对死亡,面对威逼利诱,一身浩然正气,从容就义,正是孟子“大丈夫”论断中“威武不能屈”的体现。

一、阅读《富贵不能淫》,回答问题。

①景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

②孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

【模拟演练】

1.解释下列句中加点的字词。(4分)

①戒之曰 ( )

②以顺为正者( )

③与民由之 ( )

④往之女家 ( )

告诫

准则,标准

原则,行为准则

同“汝”,你

2.用“∕”标出下面句子的两处朗读停顿。

公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉

公孙衍、张仪∕岂不∕诚大丈夫哉

3.请将下列句子译成现代汉语。(4分)

(1)一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

(2)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(1)(他们)一发怒,诸侯就都害怕;(他们)安静下来,天下就平安无事(战争停息,天下太平)。

(2)金钱和地位不能使他迷惑,贫穷卑贱不能使他动摇,武力权势不能使他屈服。

4.下列对文章分析不恰当的一项是( )(3分)

A.一个“诚”字便何透露出景春对公孙衍、张仪等人的认可甚至是崇拜,而“焉得”则表明孟子对公孙衍、张仪等人的不屑和鄙视。

B.在孟子看来,公孙衍、张仪之流既没有独立的人格,也没有独立的是非标准,他们所做的一切无非迎合君王的喜好,算不上大丈夫。

C.“此之谓大丈夫”中的“此”,指的是“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

D.孟子的文章以雄辩著称,气势非凡。本文说理善用类比手法和排比句式,增强了说服力。

C

【点拨】 孟子的“大丈夫”有三个要求,“此”指代前面三个要求。

5.下列对文章内容理解和分析不正确的一项是( )(3分)

A.景春认为公孙衍、张仪可称大丈夫的原因,是他们具有“一怒而诸侯惧,安居而天下熄”的威力。

B.孟子认为,公孙衍等人只会迎合君王的好恶,充其量只能是听凭君王指示的顺从者,或狐假虎威的弄权者,根本称不上大丈夫。

C.孟子认为,真正的大丈夫要能够身居高位,实现自己的政治理想。

D.孟子的一番话,不仅批判了景春的错误,也确立了大丈夫的形象,为世人订下了一个立身行事的楷模,有相当的警世作用。

C

6.孟子提出的大丈夫标准和俗语“大丈夫能屈能伸”这种观点矛盾吗?请结合文章内容和具体事例,说说你的看法。(4分)

不矛盾。“能屈能伸”是对自己的志向和主张有所坚持,在不应该或不能够坚持时也能用温和的方式保存实力,这和孟子的“得志,与民由之;不得志,独行其道”的观点是一致的。

例如韩信也曾忍一时的跨下之辱,然后积蓄力量,谋划领兵在垓下击败项羽。

(如果回答观点矛盾,但是分析时能够答出“屈指屈服,即有所妥协。而孟子要求贫贱、富贵、威武等外在条件不能改变一个人的想法,所以两种观点矛盾”也可,但最多得2分。)

7.联系生活实际,谈谈作为中学生的我们应如何提倡“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”这种浩然之气。(4分)

示例:作为中学生的我们应当遵守做人的准则,提高品行素养,培养高尚的道德情操,追求积极向上的生活情趣,如我们在路上捡到别人的东西,不能因为贪图钱财而将东西占有己有,应当坚持做人的原则,将东西还给失主。

二、阅读下面两篇文言文,完成下列小题。

【甲】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。” (选自《富贵不能淫》)

【乙】公孙仪相鲁而嗜鱼,一国尽争买鱼而献之,公仪子①不受。其弟子谏曰:“夫子②嗜鱼而不受者,何也?”对曰:“夫唯嗜鱼,故不受也。夫即③受鱼,必有下人④之色;有下人之色,将枉于法;枉于法,则免于相。虽嗜鱼,彼不必致我鱼,我又不能自给鱼。即④无受鱼而不免于相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。”此明夫恃人不如自恃也(明于人之为己者不如己之自为也)。

(节选自《韩非子·外储说右下》)

【注】①公仪子:即公孙仪。②夫子:对男子的尊称。③即:假如。④下人:迁就他人。

译文:公孙仪做鲁国的宰相,并且特别喜欢吃鱼,全国都的人都争相买鱼来献给他,公孙仪先生却不接受。他的学生劝谏他说:“您喜欢吃鱼而不接受别人的鱼,这是为什么?”他回答说:“正因为爱吃鱼,所以我才不接受。假如收了别人献来的鱼,一定会有迁就他们的表现;有迁就他们的表现,就会歪曲和破坏法律;歪曲和破坏法律就会被罢免相位。虽然(我)爱吃鱼,这些人不一定再送给我鱼,我又不能自己供给自己鱼。假如不收别人给的鱼,就不会被罢免宰相,尽管(我)爱吃鱼,但别人不用送给我鱼,我能够长期自己供给自己鱼。”这是明白了依靠别人不如依靠自己的道理啊!(这是告诉人们,依靠为自己办事的人不如自己去办事。)

【乙】公孙仪相鲁而嗜鱼,一国尽争买鱼而献之,公仪子①不受。其弟子谏曰:“夫子②嗜鱼而不受者,何也?”对曰:“夫唯嗜鱼,故不受也。夫即③受鱼,必有下人④之色;有下人之色,将枉于法;枉于法,则免于相。虽嗜鱼,彼不必致我鱼,我又不能自给鱼。即④无受鱼而不免于相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。”此明夫恃人不如自恃也(明于人之为己者不如己之自为也)。

1.解释下列加点词在文中的意思。(4分)

(1)安居而天下熄 熄:__________

(2)与民由之 由:__________

(3)公孙仪相鲁而嗜鱼 相:__________

(4)虽嗜鱼 虽:__________

(战争)停息

遵循

任宰相

即使

2.用现代汉语翻译下面句子。(4分)

(1)贫贱不能移,威武不能屈。

(2)夫子嗜鱼而不受者,何也?

贫穷卑贱不能使他动摇,武力权势不能使他屈服。

您喜欢吃鱼却又不接受(鱼),为什么呢?

3.公孙仪为什么将“受鱼”与“枉法”联系在一起?这表现了他什么样的思想性格?(4分)

公孙仪认为接受了别人送的鱼,就欠了人情,顾虑到人情,执法就有失公正。

这表现了公孙仪清醒自律、廉洁奉公的思想性格。

(意思接近即可)

4.根据孟子关于“大丈夫”的论断,有人认为公孙仪是“大丈夫”,你是否赞同,为什么?(4分)

示例一:我赞同(1分),因为公孙仪不受鱼体现了大丈夫“富贵不能淫”,所以他是大丈夫(1分)。(说明:回答”赞同“的最多只得2分)

示例二:我不赞同(1分),因为公孙仪不受鱼是怕自己因为受了鱼会丢掉相位,是从自己个人利益的角度考虑(1分),孟子认为大丈夫应该讲究“仁”,即爱民众(1分),这和公孙仪的动机完全不同(1分),所以公孙仪不配称大丈夫。

三、阅读下面两篇文言文,完成下列小题。

[甲]富贵不能淫

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。” (选自《孟子·滕文公下》)

[乙]苏武牧羊

律①知武②终不可胁,白单于。单于愈益欲降之。乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃毛并咽之,数日不死。匈奴以为神。乃徙武北海上无人处,使牧羝③,羝乳乃得归。别其官属常惠等,各置他所。

武既至海上,廪食不至,掘野鼠弆④草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

(选自《汉书·苏武传》)

[注]①律:指卫律,原是汉朝大臣,后投靠匈奴。②武:苏武。③羝(dī):公羊。④弆(jǔ):收藏。

译文:卫律知道苏武终究不可胁迫投降,报告了单于。单于越发想要使他投降,就把苏武囚禁起来,放在大地穴里面,断绝供应,不给他喝的、吃的。天下雪,苏武卧着嚼雪,同毡毛一起吞下充饥,几日不死。匈奴把他当做神,就把苏武迁移到北海边没有人的地方,让他放牧公羊,等到公羊生产了小羊才准许苏武回国。分开他的随从官吏常惠等人,分别安置到别的地方。

苏武迁移到北海后,公家供给的粮食没有到,掘野鼠所储藏的野生果实来吃。他拄着汉朝的旄节牧羊,睡觉、起来都拿着,以致系在节上的牦牛尾毛全部脱尽。

[乙]苏武牧羊律①知武②终不可胁,白单于。单于愈益欲降之。乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃毛并咽之,数日不死。匈奴以为神。乃徙武北海上无人处,使牧羝③,羝乳乃得归。别其官属常惠等,各置他所。

武既至海上,廪食不至,掘野鼠弆④草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

1.解释下列句子中加横线的词。

(1)往之女家_________________

(2)武既至海上_______________

同“汝”,你

已经

2.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)是焉得为大丈夫乎?

(2)天雨雪,武卧啮雪,与旃毛并咽之。

这哪里称得上大丈夫呢?

天下雪,苏武躺着吃雪,把雪和毡毛一起吞下肚去。

3.你认为乙文中的苏武是大丈夫吗?请结合甲文谈谈你的看法。

我认为苏武是大丈夫。乙文中的苏武不因匈奴的胁迫而投降,牧羊、睡觉时都拿着“汉节”,这符合甲文中“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的大丈夫标准。

【作家作品】

【整体感知】

【结构图解】

【中心思想】

【写作特色】

【考点梳理】

考点一:文学常识

考点二:重要词句

考点三:名句积累

考点四:内容理解

考点五:写法及赏析

考点六:主旨及拓展

【链接中考】

【模拟演练】

【成语积累】

富贵不能淫

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

【原文再现】

【作家作品】

孟子(约前372一前289),名轲,邹(今山东邹县)人,战国时期著名的思想家、教育家,是继孔子之后儒家学派的又一位大师,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

孟子提倡“王道”,主张“仁政”,并以此到齐、梁、鲁、邹、宋、滕等国游说诸侯。

《孟子》

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,现存七篇,共二百六十章,记录了孟子及其弟子的思想观点和言行活动,《孟子》秉持了《论语》的“语录体”,是战国中期孟子及其弟子和再传弟子编撰而成的。与《论语》《大学》《中庸》合称为“四书”。本文选自《孟子·告子下》。

【整体感知】

文章记录了孟子和纵横家景春之间关于大丈夫标准的一次对话。

第一段:写景春对公孙衍、张仪的评价和看法。

第二段:以“妾妇之道”讽刺公孙衍、张仪之流不是真正的大丈夫,进而提出什么是真正的大丈夫,有力地反驳了景春的观点。

【理清思路】

记述景春对公孙衍、张仪的看法

以顺为正者,妾妇之道也

居天下之广居……独行其道

富贵不能淫……此之谓大丈夫

提出错误观点,树起批驳的靶子

分析问题,批驳对方错误论点

解决问题,得出结论,提出自己的观点

【中心思想】

本文通过孟子与景春论大丈夫,含蓄地批判了公孙衍、张仪之流行妇人之道,阐发了仁义礼智的立身处世态度和得志胸怀天下、不得志独行其道的大丈夫处事原则。

(1)语言含蓄幽默,讽刺深刻尖锐。孟子通过言“礼”来说明女子出嫁时母亲的嘱咐,由此得出“以顺为正者,妾妇之道也”。讽刺公孙衍、张仪之流不以正义为标准,而以顺从为原则,是在行“妾妇之道”。

(2)运用排比,增强文章的气势和感染力。“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”形成排比,气势磅礴,铿锵有力,具有极强的感染力,成为千古名言。

(3)运用了对比的写法。作者将公孙衍、张仪之流的“妾妇之道”与“大丈夫之道”进行了对比,从而得 出了“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫”的观点。

【写作特色】

【成语积累】

富贵不淫:

贫贱不移:

威武不屈:

虽贫穷、低贱,但不能改变道德操守或坚定的志向等。

指在金钱、地位面前不迷惑,能保持正直、贞洁的本色。

权势、武力不能使之屈服。后指人有骨气,坚贞顽强。

考点一:文学常识

见《得道多助,失道寡助》

【考点梳理】

1.生字字音

富贵不能淫( ) 公孙衍( )

丈夫之冠( ) 往之女家( )

ɡuàn

yín

rǔ

yǎn

考点二:重要词句

2.通假字

(1)戒之曰

“____”通“____”,____________________

(2)往之女家

“____”通“____”,____________________

告诫

女

汝

你

戒

诫

3.古今异义

(1)公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉

古义:_____________ 今义:______________

古义:_____________ 今义:______________

(2)丈夫之冠也

古义:_____________ 今义:______________

(3)父命之

古义:_____________ 今义:______________

教导、训诲

命令,命运

成年男子

女子的配偶

真正,确实

诚实

成年男子

女子的配偶

(4)得志,与民由之

古义:_____________ 今义:______________

(5)富贵不能淫

古义:_____________ 今义:______________

(6)以顺为正者

古义:_____________ 今义:______________

遵循

缘由;由于

使……惑乱(迷惑)

淫乱

准则,标准

正面

4.一词多义

戒 ①戒之曰( )

②必敬必戒( )

居 ①居天下之广居( )

②居天下之广居( )

得 ①是焉得为大丈夫乎( )

②得志( )

谓 ①此之谓大丈夫( )

②秦王使人谓安陵君曰( )

③太守谓谁( )

同“诫”,告诫

谨慎

动词,居住,住进

名词,住宅,喻指“仁”

动词,能,能够

动词,实现

称得上,叫做

对……说

为,是

①丈夫之冠也( )

②父命之( )

③女子之嫁也( )

④母命之( )

⑤往送之门( )

⑥戒之曰( )

之 ⑦往之女家( )

⑧妾妇之道也( )

⑨居天下之广居( )

⑩立天下之正位( )

⑾行天下之大道( )

⑿与民由之( )

⒀此之谓大丈夫( )

用在主谓间,取独

代词,指行冠礼的男子

代词,指出嫁的女子

用在主谓间,取独

动词,去,到

代词,指出嫁的女子

音节助词,无实义;一说到……去

助词,的

助词,的

助词,的

代词,指前面所说的事(指正道)

用在主谓间,取独

助词,的

5.词类活用

丈夫之冠也( )

居天下之广居( )

富贵不能淫( )

贫贱不能移( )

威武不能屈( )

动词用作名词,居所、住宅

名词用作动词,行冠礼

使动用法,使……迷惑

使动用法,使……动摇(改变)

使动用法,使……屈服

①公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

公孙衍、张仪难道不是真正的有大志、有作为、有气节的男子吗?(他们)一发怒,诸侯就都害怕;(他们)安静下来,天下就平安无事(战争停息,天下太平)。

②是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?

这怎么能算是有大志、有作为、有气节的男子呢?您没有学过礼吗?

6.重要句子翻译

③丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’

男子成年行冠礼的时候,父亲训导他;女子出嫁的时候,母亲教导他,送她到门口,告诫她说:“到了你的夫家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背你的丈夫!”。

④以顺为正者,妾妇之道也。

把顺从当作准则,是妇人家(遵循)的道理。

⑤居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。

⑥得志,与民由之;不得志,独行其道。

能实现理想,与百姓一同遵循正道而行;不能实现理想,就独自走自己的道路。

⑦富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

金钱和地位不能使他迷惑,贫穷卑贱不能使他动摇,武力权势不能使他屈服。

⑧此之谓大丈夫。

这样的人(才)叫做大丈夫。

(1)文中点明景春心中的大丈夫形象的句子是:

一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

(2)孟子指出公孙衍、张仪奉行的是妾妇之道的句子是:

以顺为正者,妾妇之道也。

(3)大丈夫的做法是:

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

(4)大丈夫的理想是:

得志,与民由之;不得志,独行其道。

(5)大丈夫的操守是:

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(6)文中运用排比句式,阐明了大丈夫应具有的精神品质的句子是:

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

考点三:名句积累

1.请简要分析景春心目中的“大丈夫”形象。

景春心目中的大丈夫,是像公孙衍、张仪那样位高权重,令人望而生畏的当权者。

景春认为的“大丈夫”的标准:一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

考点四:内容理解

2.第一段在文中的作用是什么?

用景春的话提出论题,为下文孟子的辩驳树靶子。

3.“是焉得为大丈夫乎?”中“是”指的是什么?

指“一怒而诸侯惧,安居而天下熄”。

或:指公孙衍、张仪一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

4.孟子认为公孙衍、张仪非“大丈夫”的原因是什么?

他们以自己的喜怒哀乐行事,挑起天下战争,这是崇尚强权,是极端的个人主义;他们不以正义为标准,不以天下太平为己任,不以百姓幸福为理想。

或:孟子认为公孙衍、张仪行的是“妾妇之道”,只知顺从诸侯,在权力面前失去做人的准则。

5.孟子在文中提到女子出嫁时母亲的训导,有什么用意?

从妾妇之道讽刺公孙衍、张仪不是真正的大丈夫,进而提出大丈夫的准则。

【解析】文章开篇写道“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄”,先说明了公孙衍、张仪并非大丈夫。第二段中孟子将公孙衍、张仪与妾妇归为同类,从妾妇之道讽刺公孙衍、张仪不是真正的大丈夫。最终提出“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”这一大丈夫准则。

6.文中大丈夫“独行其道”的“道”指的是什么?

指的是大丈夫所坚持的原则。

【解析】这句话出自“得志,与民由之,不得志,独行其道”,意思为“实现志向,就与老百姓一起走这条正道,不能实现志向,就独自行走在这条正道上。”因此,这里的“道”应该是大丈夫所坚持的原则。

7.孟子认为,大丈夫怎样才能做到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”?试分别用原文和自己的话作答。

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。

居住在天下最宽广的住宅——“仁”里,站立在天下最正确的位置——‘礼’上,行走在天下最正确的道路——‘义’上;能实现理想时,就同人民一起走这条正道;不能实现理想时,就独自坚守内心的准则。

8.孟子说:“穷则独善其身,达则兼善天下”。文中哪句话与这句话的意思相近?

得志,与民由之;不得志,独行其道。

9.孟子认为大丈夫应该具有怎样的品质?用文中原句回答。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

10.“此之谓大丈夫”句中的“此”指代什么?

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

11.孟子的观点是什么?是运用什么方法提出来的?

孟子的观点是:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。

结尾总结全文,用排比的修辞手法提出观点。

12.真正的大丈夫有哪三条标准?

标准一:居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

标准二:得志,与民由之;不得志,独行其道。

标准三:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

13.孟子提出的可以称为“大丈夫”的三个条件,位置能否颠倒?为什么?

不能。

“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”三句是大丈夫应该坚持的根本原则,是核心,是基础,所以放在前面说;

接下来“得志”“不得志”是分两种情况讨论,是对根本原则的一种补充;

“富贵”“贫贱”“威武”是讲极端情况,是进一步补充,所以放在最后。

14.孟子认为什么样的人才是真正的大丈夫?

一是要讲仁德,守礼法,做事合乎道义;

二是无论得志与否,都要坚守正道(或都不能放弃自己的原则);

三是不能为富贵、贫贱、威武这些外部因素所迷乱、动摇、屈服。

或:无论得志与否,都能坚守仁义道德,做到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,就是真正的“大丈夫”。

15.怎样才能做到有大丈夫之道呢?

①居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道;(贯彻儒家倡导的仁义礼 )

②得志,与民由之;不得志,独行其道。(有“用之则行,舍之则藏”的立身处世态度)

16.请对比分析孟子所说的“妾妇之道”和“大丈夫之道”的不同。

“妾妇之道”表现为“以顺为正”,即无原则的顺从(幼从父,嫁从夫,夫死从子),如张仪等人,只是顺从秦王的意思,没有是非道义的原则。

而“大丈夫之道”则表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,是对仁、义、礼的坚守,任何情况下都不违背自己的原则。

或:“妾妇之道”表现为顺从,其本质是在权力面前毫无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思;

“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守,正如儒家所倡导的“穷则独善其身,达则兼济天下”。

17.本文从哪几个方面论述应该知礼这一观点?

从三个方面论述知礼,从丈夫之冠到女子之嫁、再到真正的大丈夫的所作所为。

18.理解课文,完成填空。

《富贵不能淫》一文探讨的是“______________”的问题。景春提出观点,孟子反驳。景春认为,公孙衍、张仪是大丈夫,因为他们具有“__________________

_________”的威力。而孟子则针锋相对,首先用一个反问句“________________”否定景春的观点;紧接着用“________________________”作比,指出公孙衍、张仪的本质;接下来从正面提出自己心目中的大丈夫的标准:第一,“________________________

___________________”。第二,“_______________

_________________”。第三,“_________________

____________________”。这三条都做到了,才有资格叫大丈夫。

何谓大丈夫

一怒而诸侯惧,安居而天下熄

是焉得为大丈夫乎

以顺为正者,妾妇之道也

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道

得志,与民由之;不得志,独行其道

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈

19.下列各项中,对上面《孟子》选段的理解,不正确的一项是( )

A、景春对公孙衍等名噪一时的纵横家崇拜不已,认为他们“一怒而诸侯惧”,威震八方,叱咤风云,着实让人羡慕不已,是男子汉大丈夫之所为。

B、孟子则嘲讽公孙衍等人只会摇唇鼓舌,在诸侯面前竟像妻妾顺从丈夫一样,不问是非,一味顺从,没有仁义道德的准则,只是“妾妇之道”,根本称不上大丈夫。

C、孟子的语言含蓄而幽默,他以“礼”设譬,通过对女子出嫁时母亲的训导,来说明把顺从当作正理的做法很不可取。

D、孟子认为真正的大丈夫之道是“得志,与民由之;不得志,独行其道”,与孔子的“用之则行,舍之则藏”的观点不谋而合。

【解析】孟子认为真正的大丈夫之道是“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,“得志,与民由之;不得志,独行其道”只能算是实现大丈夫之道的前提。

D

1.孟子为了讽刺公孙衍、张仪这样的人,运用了什么表现手法?表达了他怎样的感情?

运用了类比的手法,用女子在夫家对夫君言听计从的妾妇之道与这二人在诸侯面前曲意顺从、谄媚讨好的做法相类比,揭露了他们做小人之事,行妇人之道的丑恶嘴脸。

表达了孟子对这样的人的深恶痛绝。

考点五:写法及赏析

2.本文说理善用类比手法和排比句式,增强了说服力。试结合课文内容简要分析。

(1)作者用女子在夫家对夫君言听计从的妾妇之道与公孙衍、张仪二人在诸侯面前曲意顺从、谄媚讨好的做法相类比,揭露了公孙衍、张仪之流做小人之事,行妇人之道的丑恶嘴脸。

(2)运用排比,增强文章的气势和感染力。“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”形成排比,气势磅礴,铿锵有力,具有极强的感染力,成为千古名言。

3.本文运用了对比的写法,试结合课文内容简要分析。

作者将公孙衍、张仪之流的“妾妇之道”与“大丈夫之道”进行了对比,从而得出了“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫”的观点。

4.本文语言含蓄幽默,讽刺深刻尖锐。试结合课文内容简要分析。

孟子通过言“礼”来说明女子出嫁时母亲的嘱咐,由此得出“以顺为正者,妾妇之道也”。讽刺公孙衍、张仪之流不以正义为标准,而以顺从为原则,是在行“妾妇之道”。

赏析:排比、比喻。用“广居”比喻“仁”,“正位”比喻“礼”,“大道”比喻“义”,生动形象地写出了先秦君子之风,表达了对“仁”“礼”“义”的信仰与追求。增强了文章语言的气势,增强了文章的说服力。

例句1:居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

5.精彩句子赏析

赏析:富贵不能使人骄奢淫逸,贫贱不能使人改移节操,威武不能使人屈服意志。表明了人不要让外界的因素影响自身的价值和道德。体现了孟子刚正不阿,无私无畏的浩然之气。

例句2:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

5.精彩句子赏析

赏析:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?”通过两个反问反复诘难,旗帜鲜明地否定了景春的观点;用“妾妇之道”类比公孙衍、张仪的行径,讽刺公孙衍、张仪在诸侯面前竟也像妇人一样顺从秦国,来进一步批驳景春“公孙衍、张仪是大丈夫”的观点。巧用类比推理,体现了孟子刚正不阿,无私无畏的浩然正气。

例句3:是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。

5.精彩句子赏析

赏析:得志的时候,便与老百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,便独自坚持自己的道路(原则)。体现了孟子“穷则独善其身,达则兼济天下”的追求与情怀。?

例句4:得志,与民由之;不得志,独行其道。

5.精彩句子赏析

1.孟子在文中阐述了怎样的主张?(用自己的话回答)

大丈夫应该有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的骨气,要坚守仁、义、礼。

考点六:主旨及拓展

2.说一说“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的现实意义。

示例一:这句话出自《孟子》,是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。在现实生活中,面对金钱利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

示例二:这既是中华民族的传统美德,也是每个人的行为准则,特别是作为领导者,更应做到如此,以国家、民族、人民的利益为重,不为一己私利而有损前者的利益,为人民着想,为人民服务,做一个大丈夫。

3.每个人的心目中都有自己大丈夫的标准,肯定珍藏着许多大丈夫的名字。请谈谈你所了解的大丈夫,并简要说说他们的事迹。

示例一:关羽面对曹操的极尽笼络,不为所动,千里走单骑寻刘备;文天祥拒绝高官厚禄,决不投降元朝,用自己的头颅,为南宋王朝画上完美的句号;方志敏不为高官厚禄的利诱所动摇,毅然选择为革命抛头颅洒热血。

示例二:陶渊明不愿“为五斗米折腰”而归隐田园,安贫乐道;杜甫贫穷至极也坚定自己的信念,力行写作,终成就“诗圣”之名;范仲淹在朝为官积极推行改革,被贬之后尚能做到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;朱自清宁愿饿死也不愿吃美国的“救济粮”。

示例三:闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,也不愿屈服;刘胡兰面对敌人的威逼利诱,毫不退缩,宁死不屈,自己躺向了敌人的铡刀。

4.对于孟子提出的“得志,与民由之;不得志,独行其道”这一主张,你有怎样的认识?

示例:得志的时候,便与老百姓一同前进;不得志的时候,便独自坚持自己的原则。得志的时候,就要心怀百姓,为民做主,做个好官。不得志的时候,就要加强自我修养,决不能在道德修养上放低要求,要力争做个好人。

(2019年达州市)文言文阅读。

【甲】

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

(选自义务教育教科书·语文·八年级下册《<孟子>二章》)

【链接中考】

【乙】

海瑞,字汝贤,琼山人。署南平教谕。御史诣学宫,属吏咸伏谒,瑞独长揖,曰:“台谒当以属礼,此堂,师长教士地,不当屈。”迁淳安知县,布袍脱粟①,令老仆艺②蔬自给。总督胡宗宪尝语人曰:“昨闻海令为母寿,市肉二斤矣。”宗宪子过淳安,怒驿吏,倒悬之。瑞曰:“曩③胡公按部,令所过毋从张。今其行装盛,必非胡公子。”发④橐⑤金数千,纳之库,驰告宗宪,宗宪无以罪。

(选自《明史·列传第一百十四》,有删改)

【注释】①脱粟:吃糙米饭。②艺:种植。③曩:从前。④发:打开。⑤橐:布袋的一种。

海瑞,字汝贤,琼山人。乡试中举。(海瑞)代理南平县教谕,御史来到县学学舍,属下的官吏都跪地拜见,唯独海瑞只作揖,不下拜,说:“(按规定)在御史台谒见御史,应当用属官的礼节,(可)这个厅堂是师长教诲生员的地方,不应该屈膝下跪。”(后海瑞)升任淳安县知县,在任上穿布衣,吃粗米,让家中老仆种菜自给。总督胡宗宪曾经告诉别人说:“昨天我听说海县令为母亲祝寿,只买了二斤肉。”胡宗宪的儿子路过淳安,怨恨驿吏,把他倒吊起来。(有人报告海瑞,)海瑞说:“从前胡公巡察所辖各地,下令经过的地方不要招待。现在看此人的行装非常奢华,一定不是胡公子。”海瑞打开(他的)行囊,有数千两银子,收缴到国库里,派人骑快马把这件事报告给胡宗宪,胡宗宪无法加罪海瑞。

【乙】海瑞,字汝贤,琼山人。署南平教谕。御史诣学宫,属吏咸伏谒,瑞独长揖,曰:“台谒当以属礼,此堂,师长教士地,不当屈。”迁淳安知县,布袍脱粟①,令老仆艺②蔬自给。总督胡宗宪尝语人曰:“昨闻海令为母寿,市肉二斤矣。”宗宪子过淳安,怒驿吏,倒悬之。瑞曰:“曩③胡公按部,令所过毋从张。今其行装盛,必非胡公子。”发④橐⑤金数千,纳之库,驰告宗宪,宗宪无以罪。

8.下列语句中加点词的解释有误的一项是( )

A.岂不诚大丈夫哉 诚:是

B.得志,与民由之 由:遵循

C.御史诣学宫 诣:到

D.属吏咸伏谒 咸:都

A

真正、确实

9.下列语句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.倒悬之

父命之

B.独行其道

其迁淳安知县

C.谒当以属礼

以顺为正者

D.是焉得为大丈夫乎

昨闻海令为母寿

A

代词

代词

自己

他

用

把

是

给

10.下列对文章理解和分析有误的一项是( )

A.甲文围绕“何谓大丈夫”的问题,景春提出观点,孟子反驳,有破有立。

B.甲文中孟子运用对比表达了对景春推崇的公孙衍、张仪之流的不懈和鄙视,接着从正面提出自己心目中的大丈夫的标准。

C.乙文中海瑞在南平和淳安的言行,体现了甲文中大丈夫标准的“贫贱不能移,威武不能 屈”。

D.乙文通过“布袍脱粟、艺蔬自给”和胡宗宪的话,分别从正面和侧面表现了作为淳安知县的海瑞生活的清贫。

B

【解析】甲文中孟子运用反问表达了对景春推崇的公孙衍、张仪之流的不屑和鄙视,不是对比。

11.将下列句子译成现代汉语。(每小题2分,共4分)

(1)得志,与民由之;不得志,独行其道。

(2)昨闻海令为母寿,市肉二斤矣。

得志的时候和老百姓一同遵循正道而行,不得志的时候肚子走自己的道路。

(关键词:“由”“之”“道”)

昨天(我)听说海瑞县令给母亲做寿,(只)买了两斤肉。

(关键词:“市”“为”“寿”)

12.包拯、海瑞在民间人称“包青天”“海青天”。在“苍蝇、老虎一起打”的今天,请结合甲乙两文,谈谈老百姓心中的“青天”应该是怎样的人。(3分)

围绕“廉洁奉公”“秉公执法”“勤政爱民”谈即可。(每点1分)

(2019盐城市)阅读下面文言文,完成9~13题。(16分)

【甲】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道,得志,与民由之,不得志,独行其道,富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

(选自《<孟子>三则》)

【乙】同敞①有文武材,意气慷慨。每出师,辄跃马为诸将先。或败奔,同敞危坐不去,诸将复还战,或取胜,军中以是服同敞。顺治七年,大兵破严关,诸将尽弃桂林走。城中虚无人,独式耜②端坐府中,适同敞自灵川至,见式耜,式耜曰:“我为留守,当死此。子无城守责,盍去诸?”同敞正色曰:“昔人耻独为君子,公顾不许同敞共死乎?”式耜喜,取酒与饮,明烛达旦,侵晨被执,谕之降,不从。令为僧,亦不从。乃幽之民舍。虽异室声息相闻两人日赋诗倡和。阅四十余日,整衣冠就刃,颜色不变。

(选自《明史·张居正传》,有删改)

【注】①同敞:张居正的曾孙,②式耜(sì):即瞿式耜,和张同敞同为抗清名臣。

【乙】同敞①有文武材,意气慷慨。每出师,辄跃马为诸将先。或败奔,同敞危坐不去,诸将复还战,或取胜,军中以是服同敞。顺治七年,大兵破严关,诸将尽弃桂林走。城中虚无人,独式耜②端坐府中,适同敞自灵川至,见式耜,式耜曰:“我为留守,当死此。子无城守责,盍去诸?”

张同敝文才和武艺都很出众,为人大方、讲义气。每次带兵打仗,就骑着马走在将士的最前面。有的时候战败,将士都逃跑了,但是张同敝端端正正地坐着,不离开前线,将士们看到了就再次投入战斗,有时会取得胜利,军中众将因此都很佩服他。顺治七年,清军攻破了严关,将士们都放弃桂林逃跑了。桂林城中空无一人,只有耬坐在府中,恰逢张同敝从灵川到达桂林,拜见了式耜,式耜说:“我是桂林的留守将军,应当死在这个地方。你没有守城的职责,何不像其他人一样离开呢?”

同敝认真地说道:“从前的人以只有自己成为君子为耻,你难道不让我和你一同赴死吗?”式耜大喜,拿出酒和他一起喝,一直到天亮,清晨时分,被清军所擒,让他们投降,他们的不愿意。下令让他们做和尚,也不愿意。于是,就将他们关在民房里。虽然(两人)被关在不同的屋子里,但是可以互相听到声音,两个人每天通过吟诗来互相唱和。经过了四十几天,同敝整理了一下自己的衣服帽子,准备就义,脸色没有一点改变。

同敞正色曰:“昔人耻独为君子,公顾不许同敞共死乎?”式耜喜,取酒与饮,明烛达旦,侵晨被执,谕之降,不从。令为僧,亦不从。乃幽之民舍。虽异室声息相闻两人日赋诗倡和。阅四十余日,整衣冠就刃,颜色不变。

9.解释文中加点的词。(4分)

(1)往之女家( )

(2)或败奔( )

(3)同敞危坐不去( )

(4)适同敞自灵川至( )

通“汝”,你,你的

有时

离开

恰逢

10.用斜线(/)为【乙】文中画波浪线的句子断句,限两处。(2分)

虽 异 室 声 息 相 闻 两 人 日 赋 诗 倡 和

虽异室 / 声息相闻 / 两人日赋诗倡和

11.下列句中加点字意义或用法相同的一组是(2分) ( )

A.行天下之大道

录毕,走送之

B.是焉得为大丈夫乎

夫大国,难测也,惧有伏焉

C.乃幽之民舍

乃不知有汉

D.岂不诚大丈夫哉

臣诚知不如徐公美

D

结构助词,的

代词,它,指书籍

表疑问语气,哪里

语气助词,不译

于是

竟然

真的

真的

12.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(5分)

(1)军中以是服同敞。(2分)

(2)阅四十余日,整衣冠就刃,颜色不变。(3分)

军中的将士因此都很敬服同敞。

经过了四十几天,同敞整理了一下自己的衣服帽子,准备就义,脸色没有一点改变。

13.【乙】文中同敞的事例能否作为【甲】文“威武不能屈”的事实论据?请结合选文内容说明理由。(3分)

能,因为同敞不同意投降,被敌人幽禁之后,依旧坦然自若,与他人吟诗作赋,临刑时脸色一点也没变,正是“威武不能屈”的精神体现。

(2019年江苏省常州市)阅读两组文言选段,完成各题。

【甲】

子曰:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也!”

?? 子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”

(《论语》)

?? 景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

(《孟子》)

【乙】

?? 孔子迁于蔡三岁,吴伐陈。楚救陈,军于城父。闻孔子在陈、蔡之间,楚使人聘孔子。孔子将往拜礼①,陈、蔡大夫谋曰:“孔子贤者,所刺讥皆中诸侯之疾②.今者久留陈、蔡之间,诸大夫所设行③皆非仲尼之意。今楚,大国也,来聘孔子。孔子用于楚,则陈、蔡用事④大夫危矣。”于是乃相与发徒役⑤围孔子于野。不得行,绝粮。从者病,莫能兴。孔子讲诵弦歌不衰。子路慍见曰:“君子亦有穷⑥乎?”孔子曰:“君子固穷,小人穷斯滥⑦矣。” (《史记?孔子世家》)

? 曾子曰:“士,不可以不弘毅,任重而道远。仁以为已任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎? (《论语?泰伯》)

? 孟子曰:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。 (《孟子?离娄》)

【注释】①拜礼:拜见并接受聘礼。②中诸侯之疾:切中诸侯的弊病。③所设行:措施和作为。④用事:当政,掌权。⑤徒役:服劳役的人。⑥穷;走投无路、困厄。⑦滥:不加节制,乱来。

译文:孔子迁居到蔡国的第三年,吴国军队攻伐陈国。楚国出兵援救陈国,驻扎在城父。听说孔子在陈国、蔡国之间,楚昭王派人聘请孔子。孔子准备前往拜见回礼,陈国、蔡国的大夫们谋划说:“孔子是个贤人,他所指责抨击的都切中诸侯的弊病。如今他长久滞留在陈国、蔡国之间,众大夫所作所为都不符合仲尼的心意。如今楚国是大国,派人前来聘请孔子,倘若孔子在楚国被起用,我们这些在陈国、蔡国主事的大夫就危险了。”于是就共同调发役使将孔子围困在野外。孔子没法行路,断绝了粮食。随从的弟子疲惫不堪,饿得站不起来。但孔子仍讲习诵读,演奏歌唱,传授诗书礼乐毫不间断。子路很生气,来见孔子说:“君子也有穷困的时候吗?”孔子说:“君子能固守穷困而不动摇,小人穷困就胡作非为了。”

孔子迁于蔡三岁,吴伐陈。楚救陈,军于城父。闻孔子在陈、蔡之间,楚使人聘孔子。孔子将往拜礼①,陈、蔡大夫谋曰:“孔子贤者,所刺讥皆中诸侯之疾②.今者久留陈、蔡之间,诸大夫所设行③皆非仲尼之意。今楚,大国也,来聘孔子。孔子用于楚,则陈、蔡用事④大夫危矣。”于是乃相与发徒役⑤围孔子于野。不得行,绝粮。从者病,莫能兴。孔子讲诵弦歌不衰。子路慍见曰:“君子亦有穷⑥乎?”孔子曰:“君子固穷,小人穷斯滥⑦矣。”

曾子曰:“士,不可以不弘毅,任重而道远。仁以为已任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?(《论语?泰伯》)

? 孟子曰:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。 (《孟子?离娄》)

曾子说:“有抱负的人不可以不胸怀宽广,意志坚定,因为他责任重大,路途遥远。把实现‘仁’的理想看作自己的责任,不也很重大吗?奋斗终身,直到死才停止,路程不也是很遥远吗?”(《论语?泰伯》)

孟子说:“君子与一般人不同的地方在于,他内心所怀的念头不同。君子内心所怀的念头是仁,是礼。仁爱的人爱别人,礼让的人尊敬别人。爱别人的人,别人也经常爱他;尊敬别人的人,别人也经常尊敬他。(《孟子?离娄》)

1.解释下列加粗的词语。

①曲肱而枕之( ) ?

②威武不能屈( ) ?

③军于城父( ) ?

④士不可以不弘毅( ) ?

⑤所刺讥皆中诸侯之疾( )

手臂自肘到腕的部分

使……屈服

驻军、驻扎

弘,广大。毅,强毅

批评、指责

2.用现代汉语写出下列两个句子的意思。

①不义而富且贵,于我如浮云。

②仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

不正当的手段得来的富贵,我把它看作天上的浮云。

把实现仁作为自己的责任,难道还不重大吗?奋斗终身,死而后已,难道路程还不遥远吗?

3.在陈蔡被围,弟子们饿得站不起来,孔子为什么还不停地讲学、诵读、弹琴、歌唱?请结合甲乙两部分材料加以综合分析。

孔子在弟子们饿得站不起来,还不停地讲学、诵读、弹琴、歌唱,很好地阐释了“贫贱不能移”的大丈夫气节,而孔子临危不忘义,处惊而不变,用自己的行为为他所倡导的士节写下了形象的注解。

【解析】本题考查对人物形象的分析。在理解文意的基础上解答。孔子一行被困在陈国时,粮食断绝,随从一一饿倒,生命危在旦夕,就连被孔子称为最勇敢的子路这时也沉不住气了。孔子还不停地讲学、诵读、弹琴、歌唱,很好地阐释了“贫贱不能移”的大丈夫气节。而孔子认为“君子固穷,小人穷斯滥矣”,孔子临危不忘义,处惊而不变,用自己的行为为他所倡导的士节写下了形象的注解。

4.对甲、乙两组文言的理解和分析,不正确的一项是( )

A.孔子称赞颜回贫贱不能移的精神,表明了一个具有普遍意义的道理,即人为了自己的理想,就要不断追求,即使生活清苦困顿也要能自得其乐。

B.孟子认为符合仁、礼、义的策略才是“正道”,所以公孙衍、张仪之流不是大丈夫。

C.在几段选文中,对“贤者、士、仁者、君子”这几种人的道德要求是趋向于一致的。

D.选文中“安居、小人、存心”三个词的意思与现代汉语中我们最常用的意思相同。

D

【解析】D项有误,选文中的“存心”的意思是存在心里,而其今义是:故意。

(2019年云南省曲靖市)阅读下面文言文,完成1~5题。(12分)

富贵不能淫

①景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

②孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

1.解释下列加横线字的意思。(2分)

(1)往之女家:??????????? ??

?(2)与民由之:?????????? ?????????

同“汝”,你

遵循

2.下列加横线字意义相同的一项是(??? )(2分)

A.父命之?

鹏之徙于南冥也

B.以顺为正者

不以物喜

C.一怒而诸侯惧

窥镜而自视

D.是焉得为大丈夫乎

惧有伏焉

C

3.把下面文言句子译成现代汉语。(3分)

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

(大丈夫应该)居住在天下最宽广的住宅‘仁’里,站立在天下最正确的位置‘礼’上,行走在天下最宽广的道路‘义’上。

4.下面对文意理解表述有误的一观是(?????)(2分)

A.这篇驳论文,开篇摆出景春的观点,然后针对其“论点 ”和“论据”展开批驳。

B.作者运用排比句,增强文意的气势和感染力,搞示了大丈失的内涵。

C.古代读书人的理想是“穷则独善其身,达则兼济天下”与文中“得志,与民由之;不得志,独行其道”意思相近。

D. 文章运用了多种论证方法:“丈夫之冠”为举例论证;“广居”“正位”“大道”为道理论证;“得志”与“不得志”为对比论证。

D

5.谈谈“ 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”有何现实意义?(3分)

这句话出自《孟子》,它是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。在现实生活中,而对金钱利益的诱惑,我们不能迷惑乱心;在危及国家和民族利益的时候,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

(2018年重庆市中考)

阅读《富贵不能淫》一文,完成1~4题。(15分)

①景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

②孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

1.解释下列加点的词语。(4分)

(1)公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉( )

(2)安居而天下熄( )

(3)以顺为正者( )

(4)与民由之( )

真正,确实

停息,太平

准则,标准

遵循

2.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

(大丈夫应该)住天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走天下最正确的道路——义。

(2)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

金钱和地位不能使他迷惑,贫穷卑贱不能使他动摇,武力权势不能使他屈服。

3.下列对文章内容分析不当的一项是(3分)( )

A.“一怒而诸侯惧,安居而天下熄”是景春对公孙衍、张仪的赞美,孟子认为他们是“富贵不能淫”品德的代表。

B.“往之女家,必敬必戒,无违夫子”大意是要求女子顺从丈夫,这是古代对妇女品德的要求。

C.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”是作者对“大丈夫”的定义,闪耀着思想和人格力量的光辉。

D.“大丈夫”在古代是对品德高尚有节操的俊杰的尊称。真正的大丈夫应该行得正、站得直,为着正义的理想和目标去奋斗。

A

【解析】A项公孙衍、张仪是孟子批评的对象,孟子认为他们“以顺为正,妾妇之道也”,算不上大丈夫。故选A项。

4.孟子在文中提到女子出嫁时母亲的训导,有什么用意?(4分)

从妾妇之道讽刺公孙衍、张仪不是真正的大丈夫,进而提出大丈夫的准则。

【解析】文章开篇写道“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄”,先说明了公孙衍、张仪并非大丈夫。第二段中孟子将公孙衍、张仪与妾妇归为同类,从妾妇之道讽刺公孙衍、张仪不是真正的大丈夫。最终提出“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”这一大丈夫准则。

(2017年广西桂林市中考题)阅读下文,完成10—14题。

【甲】富贵不能淫(节选)

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。

【乙】从容就义

天祥将出狱,即为绝笔自赞①,系之衣带间。其词曰:“孔曰成仁,孟云取义;惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事!而今而后,庶几②无愧!”过市,意气扬扬自若,观者如堵③。临刑,从容谓吏曰:“吾事毕矣。”问市人孰为南北,南面再拜就死。俄有使使止之,至则死矣。见闻者无不流涕。(选自《文山先生全集》)

【注】①自赞:自我总结。②庶几:差不多。③观者如堵:围观人的多得像一道墙。

【乙】从容就义

天祥将出狱,即为绝笔自赞①,系之衣带间。其词曰:“孔曰成仁,孟云取义;惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事!而今而后,庶几②无愧!”过市,意气扬扬自若,观者如堵③。临刑,从容谓吏曰:“吾事毕矣。”问市人孰为南北,南面再拜就死。俄有使使止之,至则死矣。见闻者无不流涕。

译文:文天祥将被押出监狱前,就写下遗书自我总结,桂在衣带间。那文词写着:“孔子说杀身成仁,孟子说舍生取义,(因为)已经尽了人臣的责任,所以达成了仁德。读古代圣贤的书,所学的(不是成仁取义的事又)是什么事呢?从今以后,我差不多就没有愧疚了!”(他被)押过集市时,精神得意,如往常一样。围观的人多得像一道墙。即将受刑时,他不慌不忙地向执刑的官吏说:“我的事都已经做完了。”问集市上(围观)的人何处是南,何处是北,面向南方拜了又拜,然后受刑而死。不久,有使者(前来传令)让行刑停止,到达时(文天祥)已经死了。看到、听到的人, 没有不伤心流泪的。

10.下列句子中“其”字的用法,不同于其他三项的是( )(2分)

A.独行其道

B.其真无马邪?

C.河伯始旋其面目

D.其词曰:“孔曰成仁,孟云取义。”

B

【解析】本题考查考生对文言虚词意思的辨析能力。 A、C、D三项中的“其”均为第三人称代词,译为“他(她, 它)的”或“他(她,它)们的”;B项,“其”是副词。表示反诘。译为“岂,难道”。

11.下列加点词解释的有误一项是( )(2分)

A.贫贱不能移(移动)

B.见闻者无不流涕(眼泪)

C.此之谓大丈夫(称作)

D.俄有使使止之(不久)

【解析】本题考查考生对重点文言词语意思的把握:A项,“移”在这里是“动摇”的意思。

A

12. 以甲、乙两文为据,下列表述有误的一项是( )(2分)

A.甲文运用了排比的修辞手法,行文流畅,富有气势。

B.文天祥临刑之际自作绝笔,系之衣带间,这表明他早有赴死之心。

C.孟子认为大丈夫应该具有坚定的信念和崇高的精神追求。

D.“见闻者无不流涕”一句,描绘“观者”的反应,是为了表现他们的痛惜之情。

【解析】本题考查考生对文意的理解和把握:D项,“是为了表现他们的痛惜之情”表述有误,应是:为了表现文天祥从容就义的气节。

D

13.请将“问市人孰为南北,南面再拜就死”一句翻译成现代汉语。(2分)

问集市上(围观)的人何处是南,何处是北,面向南方拜了又拜,然后受刑而死。

14. 孟子关于“大丈夫”的著名论断,在文天祥身上,是如何体现的?(3分)

文天祥被俘后面对死亡,面对威逼利诱,一身浩然正气,从容就义,正是孟子“大丈夫”论断中“威武不能屈”的体现。

一、阅读《富贵不能淫》,回答问题。

①景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

②孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

【模拟演练】

1.解释下列句中加点的字词。(4分)

①戒之曰 ( )

②以顺为正者( )

③与民由之 ( )

④往之女家 ( )

告诫

准则,标准

原则,行为准则

同“汝”,你

2.用“∕”标出下面句子的两处朗读停顿。

公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉

公孙衍、张仪∕岂不∕诚大丈夫哉

3.请将下列句子译成现代汉语。(4分)

(1)一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

(2)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(1)(他们)一发怒,诸侯就都害怕;(他们)安静下来,天下就平安无事(战争停息,天下太平)。

(2)金钱和地位不能使他迷惑,贫穷卑贱不能使他动摇,武力权势不能使他屈服。

4.下列对文章分析不恰当的一项是( )(3分)

A.一个“诚”字便何透露出景春对公孙衍、张仪等人的认可甚至是崇拜,而“焉得”则表明孟子对公孙衍、张仪等人的不屑和鄙视。

B.在孟子看来,公孙衍、张仪之流既没有独立的人格,也没有独立的是非标准,他们所做的一切无非迎合君王的喜好,算不上大丈夫。

C.“此之谓大丈夫”中的“此”,指的是“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”。

D.孟子的文章以雄辩著称,气势非凡。本文说理善用类比手法和排比句式,增强了说服力。

C

【点拨】 孟子的“大丈夫”有三个要求,“此”指代前面三个要求。

5.下列对文章内容理解和分析不正确的一项是( )(3分)

A.景春认为公孙衍、张仪可称大丈夫的原因,是他们具有“一怒而诸侯惧,安居而天下熄”的威力。

B.孟子认为,公孙衍等人只会迎合君王的好恶,充其量只能是听凭君王指示的顺从者,或狐假虎威的弄权者,根本称不上大丈夫。

C.孟子认为,真正的大丈夫要能够身居高位,实现自己的政治理想。

D.孟子的一番话,不仅批判了景春的错误,也确立了大丈夫的形象,为世人订下了一个立身行事的楷模,有相当的警世作用。

C

6.孟子提出的大丈夫标准和俗语“大丈夫能屈能伸”这种观点矛盾吗?请结合文章内容和具体事例,说说你的看法。(4分)

不矛盾。“能屈能伸”是对自己的志向和主张有所坚持,在不应该或不能够坚持时也能用温和的方式保存实力,这和孟子的“得志,与民由之;不得志,独行其道”的观点是一致的。

例如韩信也曾忍一时的跨下之辱,然后积蓄力量,谋划领兵在垓下击败项羽。

(如果回答观点矛盾,但是分析时能够答出“屈指屈服,即有所妥协。而孟子要求贫贱、富贵、威武等外在条件不能改变一个人的想法,所以两种观点矛盾”也可,但最多得2分。)

7.联系生活实际,谈谈作为中学生的我们应如何提倡“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”这种浩然之气。(4分)

示例:作为中学生的我们应当遵守做人的准则,提高品行素养,培养高尚的道德情操,追求积极向上的生活情趣,如我们在路上捡到别人的东西,不能因为贪图钱财而将东西占有己有,应当坚持做人的原则,将东西还给失主。

二、阅读下面两篇文言文,完成下列小题。

【甲】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。” (选自《富贵不能淫》)

【乙】公孙仪相鲁而嗜鱼,一国尽争买鱼而献之,公仪子①不受。其弟子谏曰:“夫子②嗜鱼而不受者,何也?”对曰:“夫唯嗜鱼,故不受也。夫即③受鱼,必有下人④之色;有下人之色,将枉于法;枉于法,则免于相。虽嗜鱼,彼不必致我鱼,我又不能自给鱼。即④无受鱼而不免于相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。”此明夫恃人不如自恃也(明于人之为己者不如己之自为也)。

(节选自《韩非子·外储说右下》)

【注】①公仪子:即公孙仪。②夫子:对男子的尊称。③即:假如。④下人:迁就他人。

译文:公孙仪做鲁国的宰相,并且特别喜欢吃鱼,全国都的人都争相买鱼来献给他,公孙仪先生却不接受。他的学生劝谏他说:“您喜欢吃鱼而不接受别人的鱼,这是为什么?”他回答说:“正因为爱吃鱼,所以我才不接受。假如收了别人献来的鱼,一定会有迁就他们的表现;有迁就他们的表现,就会歪曲和破坏法律;歪曲和破坏法律就会被罢免相位。虽然(我)爱吃鱼,这些人不一定再送给我鱼,我又不能自己供给自己鱼。假如不收别人给的鱼,就不会被罢免宰相,尽管(我)爱吃鱼,但别人不用送给我鱼,我能够长期自己供给自己鱼。”这是明白了依靠别人不如依靠自己的道理啊!(这是告诉人们,依靠为自己办事的人不如自己去办事。)

【乙】公孙仪相鲁而嗜鱼,一国尽争买鱼而献之,公仪子①不受。其弟子谏曰:“夫子②嗜鱼而不受者,何也?”对曰:“夫唯嗜鱼,故不受也。夫即③受鱼,必有下人④之色;有下人之色,将枉于法;枉于法,则免于相。虽嗜鱼,彼不必致我鱼,我又不能自给鱼。即④无受鱼而不免于相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。”此明夫恃人不如自恃也(明于人之为己者不如己之自为也)。

1.解释下列加点词在文中的意思。(4分)

(1)安居而天下熄 熄:__________

(2)与民由之 由:__________

(3)公孙仪相鲁而嗜鱼 相:__________

(4)虽嗜鱼 虽:__________

(战争)停息

遵循

任宰相

即使

2.用现代汉语翻译下面句子。(4分)

(1)贫贱不能移,威武不能屈。

(2)夫子嗜鱼而不受者,何也?

贫穷卑贱不能使他动摇,武力权势不能使他屈服。

您喜欢吃鱼却又不接受(鱼),为什么呢?

3.公孙仪为什么将“受鱼”与“枉法”联系在一起?这表现了他什么样的思想性格?(4分)

公孙仪认为接受了别人送的鱼,就欠了人情,顾虑到人情,执法就有失公正。

这表现了公孙仪清醒自律、廉洁奉公的思想性格。

(意思接近即可)

4.根据孟子关于“大丈夫”的论断,有人认为公孙仪是“大丈夫”,你是否赞同,为什么?(4分)

示例一:我赞同(1分),因为公孙仪不受鱼体现了大丈夫“富贵不能淫”,所以他是大丈夫(1分)。(说明:回答”赞同“的最多只得2分)

示例二:我不赞同(1分),因为公孙仪不受鱼是怕自己因为受了鱼会丢掉相位,是从自己个人利益的角度考虑(1分),孟子认为大丈夫应该讲究“仁”,即爱民众(1分),这和公孙仪的动机完全不同(1分),所以公孙仪不配称大丈夫。

三、阅读下面两篇文言文,完成下列小题。

[甲]富贵不能淫

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。” (选自《孟子·滕文公下》)

[乙]苏武牧羊

律①知武②终不可胁,白单于。单于愈益欲降之。乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃毛并咽之,数日不死。匈奴以为神。乃徙武北海上无人处,使牧羝③,羝乳乃得归。别其官属常惠等,各置他所。

武既至海上,廪食不至,掘野鼠弆④草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

(选自《汉书·苏武传》)

[注]①律:指卫律,原是汉朝大臣,后投靠匈奴。②武:苏武。③羝(dī):公羊。④弆(jǔ):收藏。

译文:卫律知道苏武终究不可胁迫投降,报告了单于。单于越发想要使他投降,就把苏武囚禁起来,放在大地穴里面,断绝供应,不给他喝的、吃的。天下雪,苏武卧着嚼雪,同毡毛一起吞下充饥,几日不死。匈奴把他当做神,就把苏武迁移到北海边没有人的地方,让他放牧公羊,等到公羊生产了小羊才准许苏武回国。分开他的随从官吏常惠等人,分别安置到别的地方。

苏武迁移到北海后,公家供给的粮食没有到,掘野鼠所储藏的野生果实来吃。他拄着汉朝的旄节牧羊,睡觉、起来都拿着,以致系在节上的牦牛尾毛全部脱尽。

[乙]苏武牧羊律①知武②终不可胁,白单于。单于愈益欲降之。乃幽武置大窖中,绝不饮食。天雨雪,武卧啮雪,与旃毛并咽之,数日不死。匈奴以为神。乃徙武北海上无人处,使牧羝③,羝乳乃得归。别其官属常惠等,各置他所。

武既至海上,廪食不至,掘野鼠弆④草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。

1.解释下列句子中加横线的词。

(1)往之女家_________________

(2)武既至海上_______________

同“汝”,你

已经

2.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)是焉得为大丈夫乎?

(2)天雨雪,武卧啮雪,与旃毛并咽之。

这哪里称得上大丈夫呢?

天下雪,苏武躺着吃雪,把雪和毡毛一起吞下肚去。

3.你认为乙文中的苏武是大丈夫吗?请结合甲文谈谈你的看法。

我认为苏武是大丈夫。乙文中的苏武不因匈奴的胁迫而投降,牧羊、睡觉时都拿着“汉节”,这符合甲文中“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的大丈夫标准。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读