22 《孟子》三章《得道多助,失道寡助》课件—2020-2021学年八年级上册语文期末文言文复习课件(共120张PPT)

文档属性

| 名称 | 22 《孟子》三章《得道多助,失道寡助》课件—2020-2021学年八年级上册语文期末文言文复习课件(共120张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-29 09:18:04 | ||

图片预览

文档简介

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【原文再现】

【作家作品】

孟子(约前372一前289),名轲,邹(今山东邹县)人,战国时期著名的思想家、教育家,是继孔子之后儒家学派的又一位大师,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

孟子提倡“王道”,主张“仁政”,并以此到齐、梁、鲁、邹、宋、滕等国游说诸侯。

★孟子主张行“仁政”,以统一天下。他反对诸侯的武力兼并,反对暴政害民,他的“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想对后世仍有积极影响。

孟子的思想:性本善

施仁政

行王道

民贵君轻

《孟子》

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,现存七篇,共二百六十章,记录了孟子及其弟子的思想观点和言行活动,《孟子》秉持了《论语》的“语录体”,是战国中期孟子及其弟子和再传弟子编撰而成的。与《论语》《大学》《中庸》合称为“四书”。本文选自《孟子·告子下》。

《孟子》集中反映了孟子的言论和思想,包括政治、修身、教育以及经济等方面。呈现出孟子游说诸侯、与其他流派思想的争锋以及孟子对弟子的言传身教等内容,是研究儒家思想非常重要的典籍。不论是孟子简短的言行,还是孟子政治活动的简要记叙,抑或孟子言语中对思想观点的阐述,都包含了丰富的意义,值得认真阅读。

战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈,为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓,人民生活十分痛苦。面对这种现实,孟子提出了他的治国理想。孟子主张“民贵君轻”,呼吁各国重视人民的作用;强烈反对不义战争,宣扬“仁政”“王道”,并将这一希望寄托在统治阶级发“仁心”上。

【写作背景】

作者通过对“天时”“地利”“人和”三个作战条件的比较论证,阐述了“人和”对战争胜利的决定性作用,得出了“得道者多助,失道者寡助”的论断,阐明了实行“仁政”的必要性。

【整体感知】

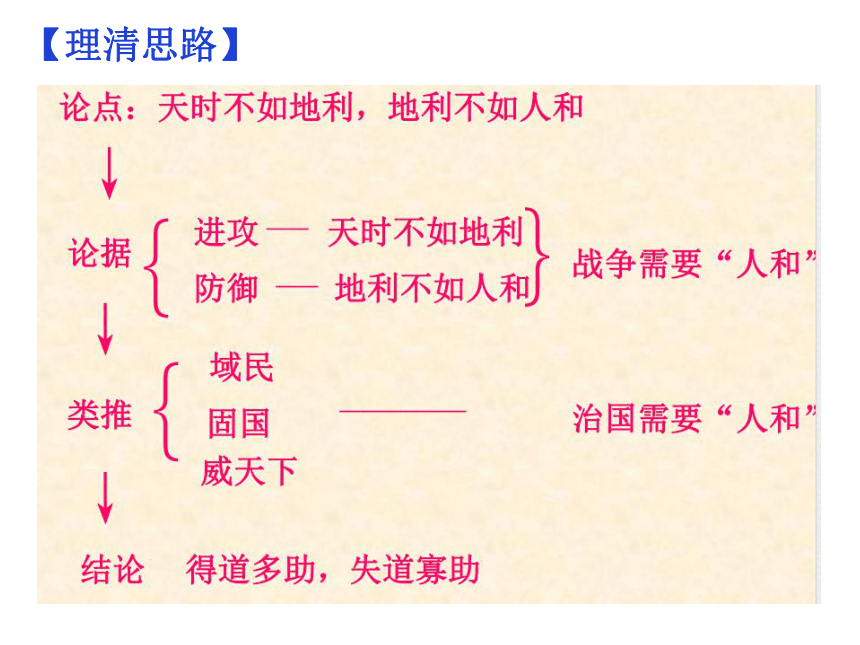

【理清思路】

《得道多助,失道寡助》提出“天时”“地利”“人和”的概念,并用两个“不如”强调了“人和”的重要性,指出决定战争胜负的是人而不是物。

【中心思想】

1、中心突出,论证严密。

文章开头指出中心论点,并用概括性很强的战例加以证明,然后从理论上进行论证,得出“得道者多助,失道者寡助”的论断。阐明了“人和”的实质。

2、摆事实与讲道理相结合的论证方法。

3、语句整齐、流畅、气势磅礴有说服力。

“天时不如地利,地利不如人和”用顶针,突出人和的重要。

“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也”,用排比强调防御一方地利条件优越。

【写作特色】

得道多助,失道寡助:坚持正义就能得到各方面的支持和帮助,违背正义必然陷于孤立。

【成语积累】

天时/不如/地利,地利/不如/人和。三里之城,七里之郭,环而攻之/而不胜。夫/环而攻之,必有/得天时者矣,然而/不胜者,是天时/不如/地利也。城/非不高也,池/非不深也,兵革/非不坚利也,米粟/非不多也,委而去之,是地利/不如/人和也。故曰:域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/顺之。以/天下之所顺,攻/亲戚之所畔,故/君子有不战,战必胜矣。

【朗读节奏】

考点一:文学常识

孟子(前372—前289),名轲,字子舆。战国时期邹国人,伟大的思想家、教育家和散文家。他是继孔子之后儒家学派的一位大师,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,与孔子并称“孔孟”。

《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,现存7篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。《孟子》一书记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养,其学说出发点为性善论,提出“仁政”“王道”,主张行“仁政”以统一天下。后将《孟子》《论语》《大学》《中庸》合在一起称为“四书”。

【考点梳理】

1.通假字

亲戚畔之

_______通________,意思:______________

“畔”

“叛”

背叛

考点二:重要词句

2.古今异义

(1)三里之城,七里之郭

古义:__________ 今义:____________

古义:__________ 今义:____________

(2)委而去之

古义:__________ 今义:____________

古义:__________ 今义:____________

(3)是天时不如地利也

古义:_________ 今义:__________

(3)池非不深也

古义:__________ 今义:__________

内城

城市

这

判断动词

外城

姓氏

放弃

常用于把事情交给别人去办,委任或推委等

离开

往、到,到…去

护城河

池塘

(4)兵革非不坚利也

古义:__________ 今义:__________

(4)域民不以封疆之界

古义:________________________________

今义:________________________________

(4)固国不以山溪之险

古义:__________ 今义:__________

(5)亲戚畔之

古义:________________________________

今义:________________________________

内外亲属,包括父系亲属和母系亲属

指跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员

古义,界限。使动用法,使……定居下来

常用义为“疆域”或某种范围

兵器

士兵

国防

国家

3.一词多义

之

①三里之城( )

②七里之郭( )

③域民不以封疆之界( )

④固国不以山溪之险( )

⑤威天下不以兵革之利( )

⑥环而攻之而不胜( )

⑦委而去之( )

⑧亲戚畔之( )

⑨天下顺之( )

⑩寡助之至( )

⑾以天下之所顺( )

⑿攻亲戚之所畔( )

助词,的

代词,得道者

动词,到

助词,的

助词,的

助词,的

助词,的

代词,失道者

用在主谓间,取消独立性

用在主谓间,取消独立性

代指城

代这座城

而

①环而攻之而不胜( )

②环而攻之而不胜( )

③委而去之( )

以

①域民不以封疆之界( )

②以天下之所顺( )

利

①地利不如人和( )

②兵革非不坚利也( )

城

①三里之城( )

②城非不高也( )

凭借

用

有利

锐利

表修饰

表转折

表承接

内城

城墙

4.词类活用

(1)域民不以封疆之界( )

(2)固国不以山溪之险( )

(3)威天下不以兵革之利( )

(4)入则无法家拂士,出则无敌国外患者

( )

名作动,限制

形作动,使…巩固

形用作动,威慑

动词活用作名词,作状语,在国内,在国外

5.其他重要词语

(1)环而攻之而不胜( )

(2)兵革非不坚利也( )

(3)寡助之至( )

(4)天下顺之( )

围

泛指武器装备

极点

归顺

6.关键句子翻译

(1)天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

(2)三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

(比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。

(3)夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

采用四面包围的方式攻城,必定有得天时之处,可是不能取胜,这是因为天时比不上地利啊。

(4)城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,(但守城一方还是)弃城而逃,这是因为地利比不上人和啊。

(5)域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

(6)得道者多助,失道者寡助。

能施行“仁政”的君主,支持、帮助他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持、帮助他的人就少。 (7)寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

(8)以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

凭借天下百姓都归顺的条件,去攻打连内外亲属都背叛他的人,所以(能行仁政的)君主不战则已,战就一定能胜利。

(1)孟子在《得道多助,失道寡助》一文中提出的中心论点是:

天时不如地利,地利不如人和。

(2)孟子在《得道多助,失道寡助》中指出了决定战争胜负的三要素,他以为:

天时不如地利,地利不如人和。

(3)阐述君子施行仁政就可以得民心的语句是:

得道者多助,失道者寡助。

(4)本文的主旨句:

得道者多助,失道者寡助。

考点三:名句积累

(5)2020年11月拜登在竞选中击败特朗普,当选美国总统,这印证了孟子关于人心向背的重要规律,即:

得道者多助,失道者寡助。

(6)日本政府审议通过了右翼势力编写的历史教科书肆意篡夺历史文化侵略遭到许多主持正义国家的强烈谴责,真是:

得道者多助,失道者寡助。

(7)文中强调地利不足恃的一组排比句是:

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

1.标题“得道多助,失道寡助”中的“道”指的是什么??

王道。施“仁政”。

考点四:内容理解

2.按“提出论点——分析论证——得出结论”的顺序给本文划分层次,并归纳层意。

第一层(①):提出中心论点——“天时不如地利,地利不如人和”。

第二层(②—④):从进攻一方的失利论证“天时不如地利”,从防御一方的失利论证“地利不如人和”。

第三层(⑤—⑧):由战争类推到治国,得出结论——“得道者多助,失道者寡助”。

3.作者认为决定战争胜利的主要条件是什么?你认为文中哪个句子最能体现作者的仁政思想?(2分)

①人和。

②得道者多助,失道者寡助。

4.文章第①句“天时不如地利,地利不如人和”用了什么修辞?有什么作用?决定战争胜负的三个要素是什么?其中最重要的要素是什么?

修辞方法:顶针。

作用:强调“人和”重要性。

三个要素是:天时、地利、人和。

最重要的要素是:人和。

5.本文针对什么问题提出什么观点?论点提出的方式是什么?

针对战争胜负的原因提出“天时不如地利,地利不如人和”的观点(即中心论点)。

论点提出的方式:

——开门见山,直接提出中心论点。

6.文中的“三里”、“七里”这些数量词是实指吗?用意何在?

不是,是虚指。极言城小,容易攻打。

7.“三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也”用了什么论证方法?

举例论证,以攻城一方“环而攻之”却不能攻下一座小城为例,证明了“天时不如地利”。

8.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也”一句用了什么论证方法?守城、攻城双方各占什么条件?

举例论证,以守城一方具有优越的地利条件却“委而去之”为例,证明了“地利不如人和”。

守城一方占地利(城高、池深、兵革坚利、米粟多),攻城一方占人和。

9.作者写“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也”这段文字的目的是什么?

从防御一方虽占据“地利”却“委而去之”论证了“人和”的重要性。

10.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”运用了什么句式?有什么效果?

运用了双重否定的排比句,起肯定、加强语言气势的作用,极言防御一方地理条件的优越。

11.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”这个句子用了什么修辞?有何作用?

排比。

增强语言气势,突出了守城方条件的优越,反衬出“人和”的重要。

12.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”这组排比句的顺序能变动吗?为什么?

不能。

先说防御手段,次说武器装备,再说粮食供给,顺序不能变动。

13.“故曰……战必胜矣。”这段话用了什么论证方法?这段话在文中有什么作用?

道理论证、对比论证、类比论证,从反面类推出治国需要人和。

总结全文,深化论点。

14.中心论点既然已得到了论证的情况下,为什么还要写“故曰……战必胜矣”?

这样写是在前面论述的基础上进一步阐发,将论点的范围由战争推及到治国,从而全面体现了孟子的政治主张,使文章更具有普遍意义。

其次,“得道”实际上也可理解为“得人心”,即“人和”。得人心者,人心归顺,所向披靡;失人心者,人心相悖,不攻自溃。因而,最后一句绝非多余的闲笔。

15.“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”运用了什么修辞手法?连用双重否定,强调了什么?这三个句子的顺序能否改变?有什么作用?

①排比。

②强调地利不足恃。

③不能,从“域民”到“固国”到“威天下”是治国的顺序,必须做好前一阶段的事,才有可能实现后一个目标,它们之间是递进关系。

④这几句从反面推论,再次强调地利的不足恃,指出“域民”“固国”“威天下”应依靠人和,增强了文章气势,有说服力。

16.在孟子看来,“域民”“固国”“威天下”应当依靠什么?

得道(或人和、施仁政)

用对比的方式点明全文主旨,再次说明人和的重要性,得道(行仁政)的重要性。

17.“得道者多助,失道者寡助”一句在文中有什么作用?

18.孟子认为怎样才能“得道”?“得道”的结果怎样?(用自己的话概括)

施行“王道”,即仁政。

结果是能得人和,取得广大人民的支持和拥护,“战必胜”。

19.得“人和”的实质是什么?得“人和”的最佳局面又是什么?

得“人和”的实质是“得道”,即施行仁政,取得人民的支持和拥护。

得“人和”的最佳局面是“天下顺之”。

20.文中的“君子”指什么样的人?

得道(施行仁政)的多助之君。

①凭借施行仁政,人民支持拥护他的前提条件,去攻打连父母兄弟都背叛他的寡助之君。

或:以天下之所顺,攻亲戚之所畔。

②施行“仁政”,取得人民支持。

或“得道”或“得道多助”

21.君子“战必胜”的前提条件是什么?根本原因是什么?

22.君子“战必胜”的结果说明了什么?

人和最重要。(施行仁政的重要性)

23.“人和”与下文的“道”是什么关系?

“道”即指仁政。“得道”就是施行仁政。施行仁政则“多助”,多助则“天下顺之”,这就是“人和” ,即得到人民的支持和拥护。

24.孟子认为决定战争胜负的最重要的原因是什么?为什么?

人和;

因为得民心者得天下,失民心者失天下,民心向背对战争胜负起关键作用。

1.这篇短论在论证方法上有什么特色?

主要体现在两个方面:

(1)逐层论证,层层深入。文章首先开门见山提出中心论点,接着运用战例,分别论证了“天时不如地利”,“地利不如人和”,突出了“人和”的重要;然后进一步阐发,说明欲得“人和”,必先要“得道”。全文紧紧围绕得“人和”这一中心,环环相扣,逐层推理,显示出极其严密的论证艺术和极强的逻辑性。

(2)议论中运用排比、对比等手法,使文章气势恢宏,笔酣墨畅,结构缜密。

考点五:写法及赏析

2.本篇在论证结构方面的特点是什么?

本篇论证的主要特点是采取“总—分—总”的论证结构。

先提出中心论点“天时不如地利,地利不如人和”;然后再分别举例论证“天时不如地利”,“地利不如人和”;最后再从道理上论证中心论点。

3.《得道多助,失道寡助》的中心论点是什么?得出的结论又是什么?采用什么结构模式?论证方法主要有哪些?

中心论点是:天时不如地利,地利不如人和。

结论是:得道者多助,失道者寡助。

本文采用了总——分——总的结构模式。

运用了举例论证、道理论证、对比论证、类比论证的论证方法。

文章开篇提出中心论点“天时不如地利,地利不如人和”,指出人和是克敌制胜的首要条件;

接着援引战例,以攻城一方“环而攻之”却不能攻下一座小城为例,证明了“天时不如地利”,以守城一方具有优越的地利条件却“委而去之”为例,证明了“地利不如人和”,突出了“人和”在战争中的重要性;

然后从道理上论证,由战争中的“人和”推出治国安邦的道理,得出“得道者多助,失道者寡助”的结论,阐明了“人和”的实质,即“多助”“天下顺之”;

最后把“多助”与“寡助”进行对比,以得“人和”的“君子”“战必胜矣”作结,突出地说明了“人和”是决定战争胜负最主要的条件(进一步突出了人和的重要性或施行仁政的重要性)。

4.文章是如何逐层展开论证的?

1.本文体现出的作者的主要观点是什么?

人和是战争胜利的重要条件,君主只有施行仁政,才能取得民心,巩固天下。

考点六:主旨及拓展

2.孟子谈论战争的目的是什么?文章反映了他的什么主张?

孟子想借战争的取胜条件来谈他的政治主张。

他主张国君施行仁政,国家才治理得好,才会得到多助,才会天下顺之。

3.孟子写本文的目的,仅仅是为了论述战争胜败的要素吗?更深层次的目的是什么(作者的意图是借论战争来阐明什么)?

不是。

作者更主要的目的是为了劝诫当时的统治者在治国的过程中认识到“人和”的重要,认识到“得人心者得天下”的道理。论述范围由战争而扩大到治国。

或:借助战争讲民心向背,论实施仁政的重要性,突出君主如何治国。

或:由战争引申到治国,得出“人和”的实质:施行仁政。

4.本篇主要是谈战争呢,还是谈政治呢?

这篇文章不是论战争,而是讲民心向背的,孟子借论战争来阐明实行“王道”(即“仁政”)的重要性。

或:借战争谈政治、谈治国。孟子借谈战争的取胜条件来阐明他的政治主张,他主张国君要有仁德,要广泛施行仁政,这样才会得到“多助”,才会“天下顺之”,“战必胜矣”,国家才能治理好。

5.为什么说本文的观点是孟子“仁政”主张的具体表现?

在天时、地利、人和这三个因素当中,孟子认为人和是最重要的,也就是要赢得民心。赢得民心的前提是“得道”,而这个“道”就是他一贯主张的“仁政”。所以孟子从“天时不如地利,地利不如人和”说到“得道者多助,失道者寡助”,实际上就是在说他的“仁政”主张。

6. 应该怎样看待孟子“人和”的主张?

孟子提出的“人和”,是他的“仁义”“非攻”思想体系的一个组成部分,强调做任何事情必须要顺乎民心,这一观点,不仅在当时那个历史时期具有进步性,反映了孟子在那个历史发展特定阶段中的远见卓识和对人民力量的重视,而且对于我们今天办好事情也有借鉴意义。

但也应当看到,孟子提出的“人和”,其根本目的在于维护封建社会的统治,这就不可避免地使他的这一观点带有时代的局限性。

7.“人和”在文中的含义是什么?请你结合历史或现实,再举出一个相关的事例。

含义:人心所向、内部团结。

相关事例:

①抗日战争时期,全国人民紧密团结,经过八年的艰苦奋战,终于取得抗战胜利(中国共产党领导下的抗日战争,正是得到广大人民的支持,最后取得了胜利)。

②1998年我国军民团结,取得抗洪救灾的胜利。

③2003年,我们万众一心,战胜“非典”。

④2008年全国人民众志成城,抗击冰冻灾害。

⑤汶川大地震,13亿中国人手牵手,心连心,共克时艰。

……

8.请举例谈谈你对“得道者多助,失道者寡助”这句话的理解。(正反两方面举例)

翻译:施仁政的君主帮助支持他的人就多,不施仁政的君主帮助支持他的人就少。

理解:坚持正义的能获得许多帮助,违背正义的必然陷于孤立。

举例:秦始皇及二世胡亥施行暴政,民不聊生,结果招致一致反对,弄得众叛亲离;而陈胜吴广发动起义,号召天下反抗暴秦,万民景仰。

9.阅读下面几则材料,你从中有什么发现?写出你的探究结果。

【材料一】孟子说过“人恒过,然后能改”,说的是人们常常会犯错误,然后才能改正。人们常说“不要怕犯错误”“不要怕‘交学费’”“吃一堑,长一智”“在哪里摔倒,就在哪里站起来”等,说的也是这个道理。

【材料二】三国时蜀国皇帝刘备在临终时告诫他的儿子刘禅说“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”。“勿以恶小而为之”说的是不要因为错误小而不去在意它,而去做它。

【材料三】48岁的喜剧演员牛振华因酒后驾车惨遭不幸。出事后牛振华的家属发表了情真意切的公开信:“一生谨慎的他犯了一次错误,而他唯一一次错误,却让他不再有改正的机会,也给我们造成终生的遗憾!……”人们常说“不要怕犯错误”“不要怕‘交学费’”“吃一堑,长一智”“在哪里摔倒,就在哪里站起来”等,这些话不能说不对,但有些错误是致命的,瞬间发生,没有纠正的机会。

示例:①别人犯了错误,要给他们改正的机会。

②如果平时不注意小的疏忽、过失,就会导致重大的失误,造成严重的损失。因此要严格要求自己,不要积小错成大错。

③有些错误是致命的,瞬间发生,没有纠正的机会,因此我们平时更要注意严格要求自己,不然,一旦某些致命的错误发生,就无可挽回了。

10.现代生活中,“得道多助,失道寡助”仍然有其普遍的意义,请结合实际谈谈你对“道”的理解。

(1)以国家之间而言:

(2)以国家内部而言:

(3)以个人而言:

“道”指国家间和平共处、互不侵犯。

“道”指爱民,为老百姓着想。

“道”指与人为善,仁义道德。

11.请从历史上或现实中举个借助“天时”取得作战胜利的例子?

草船借箭。诸葛亮借助大雾的天气迷惑曹军,使曹军把好多的箭射到他的草船上来。

赤壁之战。诸葛亮借助东风,让熊熊燃烧着的很多小船冲向曹军的战船,把曹军烧得溃不成军,伤亡过半。

做任何事情都要顺乎民心,合乎正义,失人心的事情是办不好的,非正义的战争是打不赢的。

12.你认为本文的观点在现实生活中有什么意义?

13.《三国演义》再现了群雄逐鹿、三国鼎立的历史画卷,以本文道理分析三国各占怎样的优势?

魏占天时,吴占地利,蜀占人和。

14.古今有许多名言警句谈论了天时、地利、人和三者的重要性,请各写一句。

⑴谈“天时” 重要的名句:

万事俱备,只欠东风。

⑵谈“地利”重要的名句:

一夫当关,万夫莫开。

近水楼台先得月。

⑶谈“人和”的重要名句:

①二人同心,其利断金。

②家和万事兴。

③兄弟同心金不换,妯娌同心家不散。

④众人拾柴火焰高。

⑤团结就是力量。

⑥人心齐,泰山移。

15.根据课文内容,完成对联。

①有道百姓不弃?

无德万民皆责

②得道得民得天下?

失义失心失苍生

③得地不如得利?

取利那比取民

④暴君穷黩武?

仁者得人心

【2014福建省漳州市】

比较阅读【甲】【乙】两个文段,完成5—8题。(16分)

【甲】天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。寡助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【链接中考】

【乙】齐桓公①问管仲②曰:“王者何贵③?”曰:“贵天。”桓公仰而视天。管仲曰:“所谓天者,非谓苍苍莽莽之天也。君人者④,以百姓为天。百姓与⑤之则安,辅之则强,非⑥之则危,背之则亡。《诗》云:‘人而无良,相怨一方。’民怨其上,不遂⑦亡者,未之有也。” (选自刘向《说苑》)

【注释】①齐桓公:春秋诸侯,五霸之一。②管仲:齐桓公的贤相,辅佐桓公成霸业。③贵:以……为贵。④君人者:指国君或皇上。⑤与:亲附,拥护。⑥非:非难,责怪。⑦遂:终于,最终。

译文:齐桓公问管仲:“当君王的人,应把什么当作最宝贵的?”管仲回答说:“应把天当作最宝贵的。”齐桓公仰起头望着天。管仲说:“我所说的‘天’,不是广阔无边的天。给人民当君主的人,要把百姓当作天。(对于一个国家来说),百姓亲附,国家就可安宁;百姓辅助,国家就能强盛;百姓反对,国家就很危险;百姓背弃,国家就要灭亡。《诗经》中说:‘统治者如果不贤良,一个地方的人民都会怨恨他。’ 百姓怨恨他们的君主,而最后不灭亡的政权,这是从来就没有过的。”

【乙】齐桓公①问管仲②曰:“王者何贵③?”曰:“贵天。”桓公仰而视天。管仲曰:“所谓天者,非谓苍苍莽莽之天也。君人者④,以百姓为天。百姓与⑤之则安,辅之则强,非⑥之则危,背之则亡。《诗》云:‘人而无良,相怨一方。’民怨其上,不遂⑦亡者,未之有也。”

5.解释下列加点的词。(4分)

(1)环而攻之而不胜( )

(2)委而去之( )

(3)桓公仰而视天( )

(4)辅之则强( )

包围

离开

看

辅佐,协助

6.下面加点词意思相同的一项是( )(3分)

A.寡助之至

礼愈至

B.固国不以山溪之险

汝心之固

C.域民不以封疆之界

以百姓为天

D.三里之城

非谓苍苍莽莽之天也

D

7.翻译下面句子。(4分)

(1)故君子有不战,战必胜矣。

(2)民怨其上,不遂亡者,未之有也。

所以,(能施行“仁政”的)君主不战则已,战就一定能胜利。

百姓埋怨他们的君主,最终不灭亡的政权,是从来没有过的。

8.孟子与管仲在治国思想上有相似之处,请结合甲乙选段内容分析。(5分)

示例:孟子与管仲在治国上都有民贵思想(或民本思想)。孟子认为“人和”是克敌制胜的首要条件,管仲认为没有百姓支持的政权最终是会灭亡的。

【2014湖北省襄阳市】比较阅读下面文言文,完成12—16题。(10分)

【甲】天时不如地利……战必胜矣。

选自《得道多助,失道寡助》

【乙】《传》称师克在和不在众,此言天地和则万物生,君臣和则国家平,九族和则动得所求,静得所安,是以圣人守和,以存以亡也。吾,楚国之小子也,而早丧所天,为二兄所诱养,使其性行不随禄利以堕。今但贫耳;贫非人患,惟和为贵,汝其勉之!

选自《三国志·蜀书·向朗传注引<襄阳记>》

【注释】①传:《左传》。②九族:指高祖、曾祖、祖、父、自己、子、孙、曾孙、玄孙。③天:指所依存或依靠,这里指父母。④诱:教导。

译文:《左传》中说,军队取胜在于精诚团结,而不在于兵力众多,这就是说天地和顺则万物滋生,君臣和洽则国家平安,家族间如和睦相处,行动起来就能达到自己的目的,平日才能安居乐业。所以圣人提倡和谐,这是万物得以存亡的关键。 我,楚国的小人物,而早年没有了父母,全靠兄长教导养育,才使我的品格行为没有堕落。现在不过是贫寒而已;贫寒并不是人的祸患,只有和谐是宝贵的,你应该在这方面去努力!

【乙】《传》称师克在和不在众,此言天地和则万物生,君臣和则国家平,九族和则动得所求,静得所安,是以圣人守和,以存以亡也。吾,楚国之小子也,而早丧所天,为二兄所诱养,使其性行不随禄利以堕。今但贫耳;贫非人患,惟和为贵,汝其勉之!

12.解释下列句中加点的词语。(2分)

(1)以天下之所顺( )

(2)《传》称师克在和不在众( )

凭借

战胜,取胜

13.下列句中加点字意思或用法相同的一项是( )。(2分)

A.天时不如地利

使其性行不随禄利以堕

B.三里之城,七里之郭

吾,楚国之小子也

C.环而攻之而不胜

而早丧所天

D.生,亦我所欲也

此言天地和则万物生

B

有利的

好处

助词,的

助词,的

表转折,却

表顺承

生命

生长

14.将下面的句子翻译成现代汉语。(2分)

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

管理百姓(使人民定居下来而不迁到别的地方去)不能只靠划定的疆域(边疆)的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,征服(威慑)天下不能靠武力的强大。

其中四字必译出——域、以、固、威。

15.从内容看,甲乙两文都强调了“ ”的重要性。甲文以战争为例,强调了“天时不如地利,地利不如人和”;乙文则从 、

、 三个方面进行了说明。(用原文中的词语填空)(2分)

和

天地

君臣

九族

16.从写作目的看甲文希望统治者 ① ;乙文则是告诫子孙 ② 。(用自己的话回答)(2分)

①施行仁政

②不要担忧和害怕贫困,而应该努力做到“和”

(此题只答后半部分或“以和为贵”得0.5分;只答前半部分不得分)

【2014江苏省盐城市】阅读下面两段文言语段,完成10—13题。(15分)

【甲】天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者也,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

(孟子·《得道多助,失道寡助》)

【乙】圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起起不相爱臣子之不孝君父所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利,此所谓乱也。虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家,诸侯之相攻国者亦然:大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。察此何自起?皆起不相爱。

(《墨子·兼爱》)

【译文】圣人是以治理天下为职业的人,不可不考察混乱产生的根源。试考察混乱从哪里产生呢?起于人与人不相爱。臣与子不孝敬君和父,就是所谓乱。儿子爱自己而不爱父亲,因而损害父亲以自利;弟弟爱自己而不爱兄长,因而损害兄长以自利;臣下爱自己而不爱君上,因而损害君上以自利,这就是所谓混乱。反过来,即使父亲不慈爱儿子,兄长不慈爱弟弟,君上不慈爱臣下,这也是天下的所谓混乱。父亲爱自己而不爱儿子,所以损害儿子以自利;兄长爱自己而不爱弟弟,所以损害弟弟以自利;君上爱自己而不爱臣下,所以损害臣下以自利。这是为什么呢?都是起于不相爱。即使大夫相互侵扰家族,诸侯相互攻伐封国,也是这样。大夫各自爱他自己的家族,不爱别人的家族,所以侵扰别人的家族以利他自己的家族;诸侯各自爱他自己的国家,不爱别人的国家,所以攻伐别人的国家以利他自己的国家。天下混乱的事情,全都摆在这里了。细察它从哪里产生呢?都起于不相爱。

【乙】圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起起不相爱臣子之不孝君父所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利,此所谓乱也。虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家,诸侯之相攻国者亦然:大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。察此何自起?皆起不相爱。

10、解释加点字的意思。(4 分)

⑴委而去之( )

⑵域民不以封疆之界( )

⑶相攻国者亦然( )

⑷具此而已矣( )

放弃

限制

这样

全都

11、用“/”标出下面句子的三处停顿。(3分)

当 察 乱 何 自 起 起 不 相 爱 臣 子 之 不 孝 君 父 所 谓 乱 也

当察乱何自起/起不相爱/臣子之不孝君父/所谓乱也。

12、用现代汉语翻译下列句子。(4分)

⑴固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

⑵圣人以治为事者也,不可不察乱之所自起。

⑴巩固国防不仅仅依靠山河的险要,威震天下不仅仅依靠武器的锋利(精良)。

⑵圣人把治理天下作为事业,就不能不考察混乱产生的原因(或根源)。

13、甲、乙两文都阐述了治政之道。前者强调了 ,后者强调了 。(4分)

前者:仁或道(得道多助,失道寡助,或:施行仁政得民心);

后者:爱(兼爱,爱民、君臣父子都相爱)

【2016·山东省德州】

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

14.解释下面加点的词。(2分)

①米粟非不多也( )

②委而去之( )

放弃

粮食

15.《孟子》说服力极强,结合全文分析其语言特色。(3分)

示例:运用对比和排比,增强语势,有说服力;

整散结合,句式灵活,表达自由奔放,语势更加强烈。

(2017年北京市中考题)阅读《得道多助,失道寡助》,完成4-7题。

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

4.下列各组加点词句加点词的意思相同的一项是( )(2分)

A. 天时不如地利

自云先是闻秦时乱

B. 地利不如人和

至若春和景明

C. 环二攻之而不胜

此所谓战胜于朝廷

D. 池非不深也

有良田美池桑竹之属

C

时令

时间

和睦

和煦

胜利

胜利

护城河

池塘

5.用现代汉语翻译词句。(2分)

委而去之。

(守城者)弃城而逃。

6.依据全文对“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”的理解恰当的一项是( )(2分)

【甲】只要有规定的边疆界线,有险要的山河,有强大的武力,就能使人民安居乐业,巩固国防,威慑天下。

【乙】使人们定居下来保证他们不迁徙,靠划定边界是不行的;巩固国防靠山河的险峻是不行的;威慑天下靠武力强大是不行的。

乙

7.结合上下文和下面的【链接材料】,简要说明这段文字共同体现了怎样的思想。(3分)

【链接材料】

勾践①说于国人曰:“寡人不知其力之不足也,而又与大国执仇,以暴露百姓之骨于中原,此则寡人之罪也。寡人请更②。”于是葬死者,问伤者,养生者;吊有忧,贺有喜;送往者,迎来者;去民之所恶,补民之不足。……非其身之所种则不食,非其夫人之所织则不衣。十年不收于国,民俱有三年之食。国之父兄请曰:“昔者夫差耻吾君于诸侯之国,今越国亦节③矣,请报之。”…… 果行,国人皆劝④。父勉其子,兄勉其弟,妇勉其夫,曰:“孰是君也,而可无死乎⑤?”是故败吴于囿⑥,又败之于没⑦,又郊败之。

(选自《国语·勾践灭吴》)

注:①“勾践”春秋时期越国国君。他曾被吴王夫差打败。②“更”改正。③“节”节制。④“劝”勉励。⑤“孰是君也,而可无死乎”谁有我们这么好的国君啊,能不为他拼死作战吗?⑥“囿”古地名。⑦“没”古地名。

翻译:勾践对国人说道:“我不知自己的力量不够,与吴国这样的大国作对,导致老百姓流离失所,横尸原野,这是我的罪过。我请求你们允许改变治国政策。”于是埋葬已经死去的人,慰问受伤的人,供养活着的人;谁家有忧就去慰问,谁家有喜事就去祝贺;客人要走,起身相送;有客人要来,亲自迎接……不是自己亲自耕种所得的就不吃,不是他的夫人亲自织的布就不穿。这样连续十年,国家不收赋税,老百姓都存有三年的粮食。越国的父老兄弟都请求说:“从前吴王夫差让我们的国君在各诸侯国面前丢尽了脸;现在越国也已经克制够了,请允许我们为您报仇。”……伐吴行动果断开始了,越国的老百姓都互相鼓励。父亲劝勉儿子,兄长勉励弟弟,妇女鼓励丈夫,说:“谁像我们的国君这样体恤百姓呀,难道不可以为他效死吗?”因此在笠泽打败了吴国,又在没(古地名,在苏州附近)再次打败了吴国,又在吴国郊外再次打败它。

勾践①说于国人曰:“寡人不知其力之不足也,而又与大国执仇,以暴露百姓之骨于中原,此则寡人之罪也。寡人请更②。”于是葬死者,问伤者,养生者;吊有忧,贺有喜;送往者,迎来者;去民之所恶,补民之不足。……非其身之所种则不食,非其夫人之所织则不衣。十年不收于国,民俱有三年之食。国之父兄请曰:“昔者夫差耻吾君于诸侯之国,今越国亦节③矣,请报之。”…… 果行,国人皆劝④。父勉其子,兄勉其弟,妇勉其夫,曰:“孰是君也,而可无死乎⑤?”是故败吴于囿⑥,又败之于没⑦,又郊败之。

7.结合上下文和下面的【链接材料】,简要说明这段文字共同体现了怎样的思想。(3分)

【链接材料】

勾践①说于国人曰:“寡人不知其力之不足也,而又与大国执仇,以暴露百姓之骨于中原,此则寡人之罪也。寡人请更②。”于是葬死者,问伤者,养生者;吊有忧,贺有喜;送往者,迎来者;去民之所恶,补民之不足。……非其身之所种则不食,非其夫人之所织则不衣。十年不收于国,民俱有三年之食。国之父兄请曰:“昔者夫差耻吾君于诸侯之国,今越国亦节③矣,请报之。”…… 果行,国人皆劝④。父勉其子,兄勉其弟,妇勉其夫,曰:“孰是君也,而可无死乎⑤?”是故败吴于囿⑥,又败之于没⑦,又郊败之。

(选自《国语·勾践灭吴》)

两段文字共同体现的思想是“得道多助”。

【解析】题中两段文字共同体现的思想是“得道多助”,此题需要注意的是“共同”二字的含义。

【2018年中考湖南岳阳】阅读下面两个语段,完成下面小题。

【甲】

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助,寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

(《得道多助,失道寡助》)

【乙】

齐王使使者问赵威王后。书未发,,威后问使者曰:“岁亦无恙耶?民亦无恙耶?王亦无恙耶?”使者不说,曰:“臣奉使使威后,今不问王,而先问岁与民,岂先贱而后尊贵者乎?”威后曰:“不然,苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?”

(选自《战国策?齐策》)

【乙】齐王使使者问赵威王后。书未发,,威后问使者曰:“岁亦无恙耶?民亦无恙耶?王亦无恙耶?”使者不说,曰:“臣奉使使威后,今不问王,而先问岁与民,岂先贱而后尊贵者乎?”威后曰:“不然,苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?” (选自《战国策?齐策》)

译文:齐襄王派遣使者问候赵威后,还没有打开书信,赵威后问使者:“今年收成还可以吧?百姓安乐吗?你们大王无恙吧?”使者有点不高兴,说:“臣奉大王之命向太后问好,您不先问我们大王状况却打听年成、百姓的状况,这有点先卑后尊吧?”赵威后回答说:“话不能这样说.如果没有年成,百姓凭什么繁衍生息?如果没有百姓,大王又怎能南面称尊?岂有舍本问末的道理?”

18.解释下列加点的词。

(1)七里之郭( )

(2)委而去之( )

(3)域民不以封疆之界( )

(4)天下顺之( )

(5)齐王使使者问赵威后( )

(6)使者未说( )

外城

离开

限制

归顺,顺从

派,派遣

通“悦”,偷快

19.用“/”为文中两个画横线的句子标出停顿。(每句标一处)。

(1)天时不如地利

(2)岁亦无恙耶

天时/不如地利

岁/亦无恙耶?

20.用现代汉语翻译下列句子。

(1)得道者多助,失道者寡助。

(2)苟无民,何有君?

能施行“仁政”的君主,帮助他的人就多,不施行“仁政”的君主,帮助他的人就少。

如果没有百姓,哪里还会有国君?

21.根据选文【甲】和【乙】的内容,用自己的话填空。

选文【甲】和【乙】都阐释了①_________的治国理想,但语言风格不同,【甲】文大量使用②_______、③_______句,语言气势磅礴;【乙】文则大量运用④___________句,语气强硬,不容置辩。

以民为本

排比

对偶

问(反问)

一、阅读下面两个文言文语段,回答1~5题。

【甲】故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。

【乙】孟子曰:“桀、纣①之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣。得其民有道:得其心,斯得民矣。得其心有道:所欲与②之聚之,所恶勿施尔也③。民之归仁也,犹水之就下,兽之走圹④也。”

注释:① 指夏桀、商纣,古代的暴君。② 与:同“为”,替的意思。③ 尔也:而已。④ 圹(kuànɡ):原野。

【模拟演练】

译文:孟子说:“桀、纣之所以失去天下,是因为失去了他的子民;失去了他的子民,是因为失去了民心。得天下有方法:得到他的子民,那么就得到天下了。得到他的子民有方法:得到民心,那么就得到他的子民了。得民心有方法:他们想要的就替他们收集,他们厌恶的就不要给他们了。老百姓归附仁德的君主,就像水往低处流,野兽在原野上奔跑一样。”

【乙】孟子曰:“桀、纣①之失下下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣。得其民有道:得其心,斯得民矣。得其心有道:所欲与②之聚之,所恶勿施尔也③。民之归仁也,犹水之就下,兽之走圹④也。”

1. 解释下列加点词在句中的具体含义。(4分)

(1)寡助之至( )

(2)亲戚畔之( )

(3)所恶勿施尔也( )

(4)兽之走圹( )

极点

同“叛”,背叛

所厌恶的东西(事情)

跑

2. 甲文认为“以天下之所顺,攻亲戚之所畔”的结果是怎样的,将这个句子写在下面,并加以翻译。(4分)

句子:_________________________________。

翻译:_________________________________。

故君子有不战,战必胜矣

所以君子不战则已,战就一定胜利

3. 甲文说的“多助之至,天下顺之”的情形,在乙文中有形象的描绘。乙文中的这个句子是:

__________________________________(2分)。

民之归仁也,犹水之就下,兽之走圹也

4. 乙文中说到的“桀、纣”,其失天下的原因,用甲文的句子来解释就是:_____________

______。(2分)

寡助之至,亲戚畔之

(答“失道者寡助”给1分)

5. 甲文说“得道者多助”,乙文说“得天下有道”。这两个“道”的意思一样吗?说说你的理解。(3分)

不一样。

甲文所说的“道”,指的是统治者施行的“仁政”;乙文所说的“道”,指的是统治者得天下的方法、途径。

二、阅读下面两个文言文语段,回答1~5题。

[甲]得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

[乙]子奇治县

子奇年十六,齐君使治阿①。既而君悔之,遣使追。追者反曰:“子奇必能治阿,共载皆白首也,夫以老者之智,以少者决之②,必能治阿矣!”子奇至阿,铸库兵以作耕器,出仓廪③以赈贫穷,阿县大治,魏闻童子治邑,库无兵,仓无粟,乃起兵击之。阿人父率子,兄率弟,以私兵战,遂败魏师。

[注]①阿:县名,今山东省境内。②决之:决断政事。③仓廪:仓库中的粮食。

翻译:子奇十六岁的时候,齐国的国君派(他)去治理阿县。不久,齐王反悔了,派人追赶。追赶的人回来说:“子奇一定能够治理好阿县的,同车的人都是老人,凭借老人的智慧,由年轻的人来决断政事,一定能治理好阿县啊!”子奇到了阿县,把兵库里的兵器锻造成为耕田的农具,打开粮仓来救济贫穷的人民,阿县治理得富足安定。魏国的人听说小孩子治理阿县,兵库里没有武器,粮仓里没有积粮,于是就起兵攻打(齐国)阿县。阿县的人父亲带儿子,哥哥带弟弟,以自己家的兵器战斗,于是打败了魏国军队。

子奇年十六,齐君使治阿①。既而君悔之,遣使追。追者反曰:“子奇必能治阿,共载皆白首也,夫以老者之智,以少者决之②,必能治阿矣!”子奇至阿,铸库兵以作耕器,出仓廪③以赈贫穷,阿县大治,魏闻童子治邑,库无兵,仓无粟,乃起兵击之。阿人父率子,兄率弟,以私兵战,遂败魏师。

1.解释下列句中加点的字。(4分)

①域民不以封疆之界( ) ②追者反曰( )

③寡助之至( )

④魏闻童子治邑( )

限制

极点

同“返”,返回

听说

2.下列句中加点的“以”与“威天下不以兵革之利”中的“以”意义相同的一项是( )(2分)

A.小大之狱,虽不能察,必以情

B.我以日始出时去人近

C.夫以老者之智 D.属予作文以记之

C

3.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

①多助之至,天下顺之。

②既而君悔之,遣使追。

帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

不久,齐君反悔了,派使者追赶。

4.子奇采取了哪些具体措施使“阿县大治”?并说说子奇为什么能取得胜利?(用自己的话回答)(4分)

把兵库里的武器融化后制造农具,给百姓使用;打开粮仓救济贫苦的人。

他的这些举措获得民心,所以在物资匮乏的情况下上下团结一致抗敌,取得胜利。

5.乙文中“______”一句,形象地印证了甲文中“君子有不战,战必胜矣”的道理。(2分)

阿人父率子,兄率弟,以私兵战,遂败魏师。

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【原文再现】

【作家作品】

孟子(约前372一前289),名轲,邹(今山东邹县)人,战国时期著名的思想家、教育家,是继孔子之后儒家学派的又一位大师,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

孟子提倡“王道”,主张“仁政”,并以此到齐、梁、鲁、邹、宋、滕等国游说诸侯。

★孟子主张行“仁政”,以统一天下。他反对诸侯的武力兼并,反对暴政害民,他的“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想对后世仍有积极影响。

孟子的思想:性本善

施仁政

行王道

民贵君轻

《孟子》

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,现存七篇,共二百六十章,记录了孟子及其弟子的思想观点和言行活动,《孟子》秉持了《论语》的“语录体”,是战国中期孟子及其弟子和再传弟子编撰而成的。与《论语》《大学》《中庸》合称为“四书”。本文选自《孟子·告子下》。

《孟子》集中反映了孟子的言论和思想,包括政治、修身、教育以及经济等方面。呈现出孟子游说诸侯、与其他流派思想的争锋以及孟子对弟子的言传身教等内容,是研究儒家思想非常重要的典籍。不论是孟子简短的言行,还是孟子政治活动的简要记叙,抑或孟子言语中对思想观点的阐述,都包含了丰富的意义,值得认真阅读。

战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈,为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓,人民生活十分痛苦。面对这种现实,孟子提出了他的治国理想。孟子主张“民贵君轻”,呼吁各国重视人民的作用;强烈反对不义战争,宣扬“仁政”“王道”,并将这一希望寄托在统治阶级发“仁心”上。

【写作背景】

作者通过对“天时”“地利”“人和”三个作战条件的比较论证,阐述了“人和”对战争胜利的决定性作用,得出了“得道者多助,失道者寡助”的论断,阐明了实行“仁政”的必要性。

【整体感知】

【理清思路】

《得道多助,失道寡助》提出“天时”“地利”“人和”的概念,并用两个“不如”强调了“人和”的重要性,指出决定战争胜负的是人而不是物。

【中心思想】

1、中心突出,论证严密。

文章开头指出中心论点,并用概括性很强的战例加以证明,然后从理论上进行论证,得出“得道者多助,失道者寡助”的论断。阐明了“人和”的实质。

2、摆事实与讲道理相结合的论证方法。

3、语句整齐、流畅、气势磅礴有说服力。

“天时不如地利,地利不如人和”用顶针,突出人和的重要。

“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也”,用排比强调防御一方地利条件优越。

【写作特色】

得道多助,失道寡助:坚持正义就能得到各方面的支持和帮助,违背正义必然陷于孤立。

【成语积累】

天时/不如/地利,地利/不如/人和。三里之城,七里之郭,环而攻之/而不胜。夫/环而攻之,必有/得天时者矣,然而/不胜者,是天时/不如/地利也。城/非不高也,池/非不深也,兵革/非不坚利也,米粟/非不多也,委而去之,是地利/不如/人和也。故曰:域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/顺之。以/天下之所顺,攻/亲戚之所畔,故/君子有不战,战必胜矣。

【朗读节奏】

考点一:文学常识

孟子(前372—前289),名轲,字子舆。战国时期邹国人,伟大的思想家、教育家和散文家。他是继孔子之后儒家学派的一位大师,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,与孔子并称“孔孟”。

《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,现存7篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。《孟子》一书记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养,其学说出发点为性善论,提出“仁政”“王道”,主张行“仁政”以统一天下。后将《孟子》《论语》《大学》《中庸》合在一起称为“四书”。

【考点梳理】

1.通假字

亲戚畔之

_______通________,意思:______________

“畔”

“叛”

背叛

考点二:重要词句

2.古今异义

(1)三里之城,七里之郭

古义:__________ 今义:____________

古义:__________ 今义:____________

(2)委而去之

古义:__________ 今义:____________

古义:__________ 今义:____________

(3)是天时不如地利也

古义:_________ 今义:__________

(3)池非不深也

古义:__________ 今义:__________

内城

城市

这

判断动词

外城

姓氏

放弃

常用于把事情交给别人去办,委任或推委等

离开

往、到,到…去

护城河

池塘

(4)兵革非不坚利也

古义:__________ 今义:__________

(4)域民不以封疆之界

古义:________________________________

今义:________________________________

(4)固国不以山溪之险

古义:__________ 今义:__________

(5)亲戚畔之

古义:________________________________

今义:________________________________

内外亲属,包括父系亲属和母系亲属

指跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员

古义,界限。使动用法,使……定居下来

常用义为“疆域”或某种范围

兵器

士兵

国防

国家

3.一词多义

之

①三里之城( )

②七里之郭( )

③域民不以封疆之界( )

④固国不以山溪之险( )

⑤威天下不以兵革之利( )

⑥环而攻之而不胜( )

⑦委而去之( )

⑧亲戚畔之( )

⑨天下顺之( )

⑩寡助之至( )

⑾以天下之所顺( )

⑿攻亲戚之所畔( )

助词,的

代词,得道者

动词,到

助词,的

助词,的

助词,的

助词,的

代词,失道者

用在主谓间,取消独立性

用在主谓间,取消独立性

代指城

代这座城

而

①环而攻之而不胜( )

②环而攻之而不胜( )

③委而去之( )

以

①域民不以封疆之界( )

②以天下之所顺( )

利

①地利不如人和( )

②兵革非不坚利也( )

城

①三里之城( )

②城非不高也( )

凭借

用

有利

锐利

表修饰

表转折

表承接

内城

城墙

4.词类活用

(1)域民不以封疆之界( )

(2)固国不以山溪之险( )

(3)威天下不以兵革之利( )

(4)入则无法家拂士,出则无敌国外患者

( )

名作动,限制

形作动,使…巩固

形用作动,威慑

动词活用作名词,作状语,在国内,在国外

5.其他重要词语

(1)环而攻之而不胜( )

(2)兵革非不坚利也( )

(3)寡助之至( )

(4)天下顺之( )

围

泛指武器装备

极点

归顺

6.关键句子翻译

(1)天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

(2)三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

(比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。

(3)夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

采用四面包围的方式攻城,必定有得天时之处,可是不能取胜,这是因为天时比不上地利啊。

(4)城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,(但守城一方还是)弃城而逃,这是因为地利比不上人和啊。

(5)域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

(6)得道者多助,失道者寡助。

能施行“仁政”的君主,支持、帮助他的人就多,不施行“仁政”的君主,支持、帮助他的人就少。 (7)寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

(8)以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

凭借天下百姓都归顺的条件,去攻打连内外亲属都背叛他的人,所以(能行仁政的)君主不战则已,战就一定能胜利。

(1)孟子在《得道多助,失道寡助》一文中提出的中心论点是:

天时不如地利,地利不如人和。

(2)孟子在《得道多助,失道寡助》中指出了决定战争胜负的三要素,他以为:

天时不如地利,地利不如人和。

(3)阐述君子施行仁政就可以得民心的语句是:

得道者多助,失道者寡助。

(4)本文的主旨句:

得道者多助,失道者寡助。

考点三:名句积累

(5)2020年11月拜登在竞选中击败特朗普,当选美国总统,这印证了孟子关于人心向背的重要规律,即:

得道者多助,失道者寡助。

(6)日本政府审议通过了右翼势力编写的历史教科书肆意篡夺历史文化侵略遭到许多主持正义国家的强烈谴责,真是:

得道者多助,失道者寡助。

(7)文中强调地利不足恃的一组排比句是:

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

1.标题“得道多助,失道寡助”中的“道”指的是什么??

王道。施“仁政”。

考点四:内容理解

2.按“提出论点——分析论证——得出结论”的顺序给本文划分层次,并归纳层意。

第一层(①):提出中心论点——“天时不如地利,地利不如人和”。

第二层(②—④):从进攻一方的失利论证“天时不如地利”,从防御一方的失利论证“地利不如人和”。

第三层(⑤—⑧):由战争类推到治国,得出结论——“得道者多助,失道者寡助”。

3.作者认为决定战争胜利的主要条件是什么?你认为文中哪个句子最能体现作者的仁政思想?(2分)

①人和。

②得道者多助,失道者寡助。

4.文章第①句“天时不如地利,地利不如人和”用了什么修辞?有什么作用?决定战争胜负的三个要素是什么?其中最重要的要素是什么?

修辞方法:顶针。

作用:强调“人和”重要性。

三个要素是:天时、地利、人和。

最重要的要素是:人和。

5.本文针对什么问题提出什么观点?论点提出的方式是什么?

针对战争胜负的原因提出“天时不如地利,地利不如人和”的观点(即中心论点)。

论点提出的方式:

——开门见山,直接提出中心论点。

6.文中的“三里”、“七里”这些数量词是实指吗?用意何在?

不是,是虚指。极言城小,容易攻打。

7.“三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也”用了什么论证方法?

举例论证,以攻城一方“环而攻之”却不能攻下一座小城为例,证明了“天时不如地利”。

8.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也”一句用了什么论证方法?守城、攻城双方各占什么条件?

举例论证,以守城一方具有优越的地利条件却“委而去之”为例,证明了“地利不如人和”。

守城一方占地利(城高、池深、兵革坚利、米粟多),攻城一方占人和。

9.作者写“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也”这段文字的目的是什么?

从防御一方虽占据“地利”却“委而去之”论证了“人和”的重要性。

10.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”运用了什么句式?有什么效果?

运用了双重否定的排比句,起肯定、加强语言气势的作用,极言防御一方地理条件的优越。

11.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”这个句子用了什么修辞?有何作用?

排比。

增强语言气势,突出了守城方条件的优越,反衬出“人和”的重要。

12.“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”这组排比句的顺序能变动吗?为什么?

不能。

先说防御手段,次说武器装备,再说粮食供给,顺序不能变动。

13.“故曰……战必胜矣。”这段话用了什么论证方法?这段话在文中有什么作用?

道理论证、对比论证、类比论证,从反面类推出治国需要人和。

总结全文,深化论点。

14.中心论点既然已得到了论证的情况下,为什么还要写“故曰……战必胜矣”?

这样写是在前面论述的基础上进一步阐发,将论点的范围由战争推及到治国,从而全面体现了孟子的政治主张,使文章更具有普遍意义。

其次,“得道”实际上也可理解为“得人心”,即“人和”。得人心者,人心归顺,所向披靡;失人心者,人心相悖,不攻自溃。因而,最后一句绝非多余的闲笔。

15.“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”运用了什么修辞手法?连用双重否定,强调了什么?这三个句子的顺序能否改变?有什么作用?

①排比。

②强调地利不足恃。

③不能,从“域民”到“固国”到“威天下”是治国的顺序,必须做好前一阶段的事,才有可能实现后一个目标,它们之间是递进关系。

④这几句从反面推论,再次强调地利的不足恃,指出“域民”“固国”“威天下”应依靠人和,增强了文章气势,有说服力。

16.在孟子看来,“域民”“固国”“威天下”应当依靠什么?

得道(或人和、施仁政)

用对比的方式点明全文主旨,再次说明人和的重要性,得道(行仁政)的重要性。

17.“得道者多助,失道者寡助”一句在文中有什么作用?

18.孟子认为怎样才能“得道”?“得道”的结果怎样?(用自己的话概括)

施行“王道”,即仁政。

结果是能得人和,取得广大人民的支持和拥护,“战必胜”。

19.得“人和”的实质是什么?得“人和”的最佳局面又是什么?

得“人和”的实质是“得道”,即施行仁政,取得人民的支持和拥护。

得“人和”的最佳局面是“天下顺之”。

20.文中的“君子”指什么样的人?

得道(施行仁政)的多助之君。

①凭借施行仁政,人民支持拥护他的前提条件,去攻打连父母兄弟都背叛他的寡助之君。

或:以天下之所顺,攻亲戚之所畔。

②施行“仁政”,取得人民支持。

或“得道”或“得道多助”

21.君子“战必胜”的前提条件是什么?根本原因是什么?

22.君子“战必胜”的结果说明了什么?

人和最重要。(施行仁政的重要性)

23.“人和”与下文的“道”是什么关系?

“道”即指仁政。“得道”就是施行仁政。施行仁政则“多助”,多助则“天下顺之”,这就是“人和” ,即得到人民的支持和拥护。

24.孟子认为决定战争胜负的最重要的原因是什么?为什么?

人和;

因为得民心者得天下,失民心者失天下,民心向背对战争胜负起关键作用。

1.这篇短论在论证方法上有什么特色?

主要体现在两个方面:

(1)逐层论证,层层深入。文章首先开门见山提出中心论点,接着运用战例,分别论证了“天时不如地利”,“地利不如人和”,突出了“人和”的重要;然后进一步阐发,说明欲得“人和”,必先要“得道”。全文紧紧围绕得“人和”这一中心,环环相扣,逐层推理,显示出极其严密的论证艺术和极强的逻辑性。

(2)议论中运用排比、对比等手法,使文章气势恢宏,笔酣墨畅,结构缜密。

考点五:写法及赏析

2.本篇在论证结构方面的特点是什么?

本篇论证的主要特点是采取“总—分—总”的论证结构。

先提出中心论点“天时不如地利,地利不如人和”;然后再分别举例论证“天时不如地利”,“地利不如人和”;最后再从道理上论证中心论点。

3.《得道多助,失道寡助》的中心论点是什么?得出的结论又是什么?采用什么结构模式?论证方法主要有哪些?

中心论点是:天时不如地利,地利不如人和。

结论是:得道者多助,失道者寡助。

本文采用了总——分——总的结构模式。

运用了举例论证、道理论证、对比论证、类比论证的论证方法。

文章开篇提出中心论点“天时不如地利,地利不如人和”,指出人和是克敌制胜的首要条件;

接着援引战例,以攻城一方“环而攻之”却不能攻下一座小城为例,证明了“天时不如地利”,以守城一方具有优越的地利条件却“委而去之”为例,证明了“地利不如人和”,突出了“人和”在战争中的重要性;

然后从道理上论证,由战争中的“人和”推出治国安邦的道理,得出“得道者多助,失道者寡助”的结论,阐明了“人和”的实质,即“多助”“天下顺之”;

最后把“多助”与“寡助”进行对比,以得“人和”的“君子”“战必胜矣”作结,突出地说明了“人和”是决定战争胜负最主要的条件(进一步突出了人和的重要性或施行仁政的重要性)。

4.文章是如何逐层展开论证的?

1.本文体现出的作者的主要观点是什么?

人和是战争胜利的重要条件,君主只有施行仁政,才能取得民心,巩固天下。

考点六:主旨及拓展

2.孟子谈论战争的目的是什么?文章反映了他的什么主张?

孟子想借战争的取胜条件来谈他的政治主张。

他主张国君施行仁政,国家才治理得好,才会得到多助,才会天下顺之。

3.孟子写本文的目的,仅仅是为了论述战争胜败的要素吗?更深层次的目的是什么(作者的意图是借论战争来阐明什么)?

不是。

作者更主要的目的是为了劝诫当时的统治者在治国的过程中认识到“人和”的重要,认识到“得人心者得天下”的道理。论述范围由战争而扩大到治国。

或:借助战争讲民心向背,论实施仁政的重要性,突出君主如何治国。

或:由战争引申到治国,得出“人和”的实质:施行仁政。

4.本篇主要是谈战争呢,还是谈政治呢?

这篇文章不是论战争,而是讲民心向背的,孟子借论战争来阐明实行“王道”(即“仁政”)的重要性。

或:借战争谈政治、谈治国。孟子借谈战争的取胜条件来阐明他的政治主张,他主张国君要有仁德,要广泛施行仁政,这样才会得到“多助”,才会“天下顺之”,“战必胜矣”,国家才能治理好。

5.为什么说本文的观点是孟子“仁政”主张的具体表现?

在天时、地利、人和这三个因素当中,孟子认为人和是最重要的,也就是要赢得民心。赢得民心的前提是“得道”,而这个“道”就是他一贯主张的“仁政”。所以孟子从“天时不如地利,地利不如人和”说到“得道者多助,失道者寡助”,实际上就是在说他的“仁政”主张。

6. 应该怎样看待孟子“人和”的主张?

孟子提出的“人和”,是他的“仁义”“非攻”思想体系的一个组成部分,强调做任何事情必须要顺乎民心,这一观点,不仅在当时那个历史时期具有进步性,反映了孟子在那个历史发展特定阶段中的远见卓识和对人民力量的重视,而且对于我们今天办好事情也有借鉴意义。

但也应当看到,孟子提出的“人和”,其根本目的在于维护封建社会的统治,这就不可避免地使他的这一观点带有时代的局限性。

7.“人和”在文中的含义是什么?请你结合历史或现实,再举出一个相关的事例。

含义:人心所向、内部团结。

相关事例:

①抗日战争时期,全国人民紧密团结,经过八年的艰苦奋战,终于取得抗战胜利(中国共产党领导下的抗日战争,正是得到广大人民的支持,最后取得了胜利)。

②1998年我国军民团结,取得抗洪救灾的胜利。

③2003年,我们万众一心,战胜“非典”。

④2008年全国人民众志成城,抗击冰冻灾害。

⑤汶川大地震,13亿中国人手牵手,心连心,共克时艰。

……

8.请举例谈谈你对“得道者多助,失道者寡助”这句话的理解。(正反两方面举例)

翻译:施仁政的君主帮助支持他的人就多,不施仁政的君主帮助支持他的人就少。

理解:坚持正义的能获得许多帮助,违背正义的必然陷于孤立。

举例:秦始皇及二世胡亥施行暴政,民不聊生,结果招致一致反对,弄得众叛亲离;而陈胜吴广发动起义,号召天下反抗暴秦,万民景仰。

9.阅读下面几则材料,你从中有什么发现?写出你的探究结果。

【材料一】孟子说过“人恒过,然后能改”,说的是人们常常会犯错误,然后才能改正。人们常说“不要怕犯错误”“不要怕‘交学费’”“吃一堑,长一智”“在哪里摔倒,就在哪里站起来”等,说的也是这个道理。

【材料二】三国时蜀国皇帝刘备在临终时告诫他的儿子刘禅说“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”。“勿以恶小而为之”说的是不要因为错误小而不去在意它,而去做它。

【材料三】48岁的喜剧演员牛振华因酒后驾车惨遭不幸。出事后牛振华的家属发表了情真意切的公开信:“一生谨慎的他犯了一次错误,而他唯一一次错误,却让他不再有改正的机会,也给我们造成终生的遗憾!……”人们常说“不要怕犯错误”“不要怕‘交学费’”“吃一堑,长一智”“在哪里摔倒,就在哪里站起来”等,这些话不能说不对,但有些错误是致命的,瞬间发生,没有纠正的机会。

示例:①别人犯了错误,要给他们改正的机会。

②如果平时不注意小的疏忽、过失,就会导致重大的失误,造成严重的损失。因此要严格要求自己,不要积小错成大错。

③有些错误是致命的,瞬间发生,没有纠正的机会,因此我们平时更要注意严格要求自己,不然,一旦某些致命的错误发生,就无可挽回了。

10.现代生活中,“得道多助,失道寡助”仍然有其普遍的意义,请结合实际谈谈你对“道”的理解。

(1)以国家之间而言:

(2)以国家内部而言:

(3)以个人而言:

“道”指国家间和平共处、互不侵犯。

“道”指爱民,为老百姓着想。

“道”指与人为善,仁义道德。

11.请从历史上或现实中举个借助“天时”取得作战胜利的例子?

草船借箭。诸葛亮借助大雾的天气迷惑曹军,使曹军把好多的箭射到他的草船上来。

赤壁之战。诸葛亮借助东风,让熊熊燃烧着的很多小船冲向曹军的战船,把曹军烧得溃不成军,伤亡过半。

做任何事情都要顺乎民心,合乎正义,失人心的事情是办不好的,非正义的战争是打不赢的。

12.你认为本文的观点在现实生活中有什么意义?

13.《三国演义》再现了群雄逐鹿、三国鼎立的历史画卷,以本文道理分析三国各占怎样的优势?

魏占天时,吴占地利,蜀占人和。

14.古今有许多名言警句谈论了天时、地利、人和三者的重要性,请各写一句。

⑴谈“天时” 重要的名句:

万事俱备,只欠东风。

⑵谈“地利”重要的名句:

一夫当关,万夫莫开。

近水楼台先得月。

⑶谈“人和”的重要名句:

①二人同心,其利断金。

②家和万事兴。

③兄弟同心金不换,妯娌同心家不散。

④众人拾柴火焰高。

⑤团结就是力量。

⑥人心齐,泰山移。

15.根据课文内容,完成对联。

①有道百姓不弃?

无德万民皆责

②得道得民得天下?

失义失心失苍生

③得地不如得利?

取利那比取民

④暴君穷黩武?

仁者得人心

【2014福建省漳州市】

比较阅读【甲】【乙】两个文段,完成5—8题。(16分)

【甲】天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。寡助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【链接中考】

【乙】齐桓公①问管仲②曰:“王者何贵③?”曰:“贵天。”桓公仰而视天。管仲曰:“所谓天者,非谓苍苍莽莽之天也。君人者④,以百姓为天。百姓与⑤之则安,辅之则强,非⑥之则危,背之则亡。《诗》云:‘人而无良,相怨一方。’民怨其上,不遂⑦亡者,未之有也。” (选自刘向《说苑》)

【注释】①齐桓公:春秋诸侯,五霸之一。②管仲:齐桓公的贤相,辅佐桓公成霸业。③贵:以……为贵。④君人者:指国君或皇上。⑤与:亲附,拥护。⑥非:非难,责怪。⑦遂:终于,最终。

译文:齐桓公问管仲:“当君王的人,应把什么当作最宝贵的?”管仲回答说:“应把天当作最宝贵的。”齐桓公仰起头望着天。管仲说:“我所说的‘天’,不是广阔无边的天。给人民当君主的人,要把百姓当作天。(对于一个国家来说),百姓亲附,国家就可安宁;百姓辅助,国家就能强盛;百姓反对,国家就很危险;百姓背弃,国家就要灭亡。《诗经》中说:‘统治者如果不贤良,一个地方的人民都会怨恨他。’ 百姓怨恨他们的君主,而最后不灭亡的政权,这是从来就没有过的。”

【乙】齐桓公①问管仲②曰:“王者何贵③?”曰:“贵天。”桓公仰而视天。管仲曰:“所谓天者,非谓苍苍莽莽之天也。君人者④,以百姓为天。百姓与⑤之则安,辅之则强,非⑥之则危,背之则亡。《诗》云:‘人而无良,相怨一方。’民怨其上,不遂⑦亡者,未之有也。”

5.解释下列加点的词。(4分)

(1)环而攻之而不胜( )

(2)委而去之( )

(3)桓公仰而视天( )

(4)辅之则强( )

包围

离开

看

辅佐,协助

6.下面加点词意思相同的一项是( )(3分)

A.寡助之至

礼愈至

B.固国不以山溪之险

汝心之固

C.域民不以封疆之界

以百姓为天

D.三里之城

非谓苍苍莽莽之天也

D

7.翻译下面句子。(4分)

(1)故君子有不战,战必胜矣。

(2)民怨其上,不遂亡者,未之有也。

所以,(能施行“仁政”的)君主不战则已,战就一定能胜利。

百姓埋怨他们的君主,最终不灭亡的政权,是从来没有过的。

8.孟子与管仲在治国思想上有相似之处,请结合甲乙选段内容分析。(5分)

示例:孟子与管仲在治国上都有民贵思想(或民本思想)。孟子认为“人和”是克敌制胜的首要条件,管仲认为没有百姓支持的政权最终是会灭亡的。

【2014湖北省襄阳市】比较阅读下面文言文,完成12—16题。(10分)

【甲】天时不如地利……战必胜矣。

选自《得道多助,失道寡助》

【乙】《传》称师克在和不在众,此言天地和则万物生,君臣和则国家平,九族和则动得所求,静得所安,是以圣人守和,以存以亡也。吾,楚国之小子也,而早丧所天,为二兄所诱养,使其性行不随禄利以堕。今但贫耳;贫非人患,惟和为贵,汝其勉之!

选自《三国志·蜀书·向朗传注引<襄阳记>》

【注释】①传:《左传》。②九族:指高祖、曾祖、祖、父、自己、子、孙、曾孙、玄孙。③天:指所依存或依靠,这里指父母。④诱:教导。

译文:《左传》中说,军队取胜在于精诚团结,而不在于兵力众多,这就是说天地和顺则万物滋生,君臣和洽则国家平安,家族间如和睦相处,行动起来就能达到自己的目的,平日才能安居乐业。所以圣人提倡和谐,这是万物得以存亡的关键。 我,楚国的小人物,而早年没有了父母,全靠兄长教导养育,才使我的品格行为没有堕落。现在不过是贫寒而已;贫寒并不是人的祸患,只有和谐是宝贵的,你应该在这方面去努力!

【乙】《传》称师克在和不在众,此言天地和则万物生,君臣和则国家平,九族和则动得所求,静得所安,是以圣人守和,以存以亡也。吾,楚国之小子也,而早丧所天,为二兄所诱养,使其性行不随禄利以堕。今但贫耳;贫非人患,惟和为贵,汝其勉之!

12.解释下列句中加点的词语。(2分)

(1)以天下之所顺( )

(2)《传》称师克在和不在众( )

凭借

战胜,取胜

13.下列句中加点字意思或用法相同的一项是( )。(2分)

A.天时不如地利

使其性行不随禄利以堕

B.三里之城,七里之郭

吾,楚国之小子也

C.环而攻之而不胜

而早丧所天

D.生,亦我所欲也

此言天地和则万物生

B

有利的

好处

助词,的

助词,的

表转折,却

表顺承

生命

生长

14.将下面的句子翻译成现代汉语。(2分)

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

管理百姓(使人民定居下来而不迁到别的地方去)不能只靠划定的疆域(边疆)的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,征服(威慑)天下不能靠武力的强大。

其中四字必译出——域、以、固、威。

15.从内容看,甲乙两文都强调了“ ”的重要性。甲文以战争为例,强调了“天时不如地利,地利不如人和”;乙文则从 、

、 三个方面进行了说明。(用原文中的词语填空)(2分)

和

天地

君臣

九族

16.从写作目的看甲文希望统治者 ① ;乙文则是告诫子孙 ② 。(用自己的话回答)(2分)

①施行仁政

②不要担忧和害怕贫困,而应该努力做到“和”

(此题只答后半部分或“以和为贵”得0.5分;只答前半部分不得分)

【2014江苏省盐城市】阅读下面两段文言语段,完成10—13题。(15分)

【甲】天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者也,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

(孟子·《得道多助,失道寡助》)

【乙】圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起起不相爱臣子之不孝君父所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利,此所谓乱也。虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家,诸侯之相攻国者亦然:大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。察此何自起?皆起不相爱。

(《墨子·兼爱》)

【译文】圣人是以治理天下为职业的人,不可不考察混乱产生的根源。试考察混乱从哪里产生呢?起于人与人不相爱。臣与子不孝敬君和父,就是所谓乱。儿子爱自己而不爱父亲,因而损害父亲以自利;弟弟爱自己而不爱兄长,因而损害兄长以自利;臣下爱自己而不爱君上,因而损害君上以自利,这就是所谓混乱。反过来,即使父亲不慈爱儿子,兄长不慈爱弟弟,君上不慈爱臣下,这也是天下的所谓混乱。父亲爱自己而不爱儿子,所以损害儿子以自利;兄长爱自己而不爱弟弟,所以损害弟弟以自利;君上爱自己而不爱臣下,所以损害臣下以自利。这是为什么呢?都是起于不相爱。即使大夫相互侵扰家族,诸侯相互攻伐封国,也是这样。大夫各自爱他自己的家族,不爱别人的家族,所以侵扰别人的家族以利他自己的家族;诸侯各自爱他自己的国家,不爱别人的国家,所以攻伐别人的国家以利他自己的国家。天下混乱的事情,全都摆在这里了。细察它从哪里产生呢?都起于不相爱。

【乙】圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察乱何自起起不相爱臣子之不孝君父所谓乱也。子自爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利,此所谓乱也。虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利;君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也?皆起不相爱。虽至大夫之相乱家,诸侯之相攻国者亦然:大夫各爱其家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。察此何自起?皆起不相爱。

10、解释加点字的意思。(4 分)

⑴委而去之( )

⑵域民不以封疆之界( )

⑶相攻国者亦然( )

⑷具此而已矣( )

放弃

限制

这样

全都

11、用“/”标出下面句子的三处停顿。(3分)

当 察 乱 何 自 起 起 不 相 爱 臣 子 之 不 孝 君 父 所 谓 乱 也

当察乱何自起/起不相爱/臣子之不孝君父/所谓乱也。

12、用现代汉语翻译下列句子。(4分)

⑴固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

⑵圣人以治为事者也,不可不察乱之所自起。

⑴巩固国防不仅仅依靠山河的险要,威震天下不仅仅依靠武器的锋利(精良)。

⑵圣人把治理天下作为事业,就不能不考察混乱产生的原因(或根源)。

13、甲、乙两文都阐述了治政之道。前者强调了 ,后者强调了 。(4分)

前者:仁或道(得道多助,失道寡助,或:施行仁政得民心);

后者:爱(兼爱,爱民、君臣父子都相爱)

【2016·山东省德州】

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

14.解释下面加点的词。(2分)

①米粟非不多也( )

②委而去之( )

放弃

粮食

15.《孟子》说服力极强,结合全文分析其语言特色。(3分)

示例:运用对比和排比,增强语势,有说服力;

整散结合,句式灵活,表达自由奔放,语势更加强烈。

(2017年北京市中考题)阅读《得道多助,失道寡助》,完成4-7题。

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

4.下列各组加点词句加点词的意思相同的一项是( )(2分)

A. 天时不如地利

自云先是闻秦时乱

B. 地利不如人和

至若春和景明

C. 环二攻之而不胜

此所谓战胜于朝廷

D. 池非不深也

有良田美池桑竹之属

C

时令

时间

和睦

和煦

胜利

胜利

护城河

池塘

5.用现代汉语翻译词句。(2分)

委而去之。

(守城者)弃城而逃。

6.依据全文对“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”的理解恰当的一项是( )(2分)

【甲】只要有规定的边疆界线,有险要的山河,有强大的武力,就能使人民安居乐业,巩固国防,威慑天下。

【乙】使人们定居下来保证他们不迁徙,靠划定边界是不行的;巩固国防靠山河的险峻是不行的;威慑天下靠武力强大是不行的。

乙

7.结合上下文和下面的【链接材料】,简要说明这段文字共同体现了怎样的思想。(3分)

【链接材料】

勾践①说于国人曰:“寡人不知其力之不足也,而又与大国执仇,以暴露百姓之骨于中原,此则寡人之罪也。寡人请更②。”于是葬死者,问伤者,养生者;吊有忧,贺有喜;送往者,迎来者;去民之所恶,补民之不足。……非其身之所种则不食,非其夫人之所织则不衣。十年不收于国,民俱有三年之食。国之父兄请曰:“昔者夫差耻吾君于诸侯之国,今越国亦节③矣,请报之。”…… 果行,国人皆劝④。父勉其子,兄勉其弟,妇勉其夫,曰:“孰是君也,而可无死乎⑤?”是故败吴于囿⑥,又败之于没⑦,又郊败之。

(选自《国语·勾践灭吴》)

注:①“勾践”春秋时期越国国君。他曾被吴王夫差打败。②“更”改正。③“节”节制。④“劝”勉励。⑤“孰是君也,而可无死乎”谁有我们这么好的国君啊,能不为他拼死作战吗?⑥“囿”古地名。⑦“没”古地名。

翻译:勾践对国人说道:“我不知自己的力量不够,与吴国这样的大国作对,导致老百姓流离失所,横尸原野,这是我的罪过。我请求你们允许改变治国政策。”于是埋葬已经死去的人,慰问受伤的人,供养活着的人;谁家有忧就去慰问,谁家有喜事就去祝贺;客人要走,起身相送;有客人要来,亲自迎接……不是自己亲自耕种所得的就不吃,不是他的夫人亲自织的布就不穿。这样连续十年,国家不收赋税,老百姓都存有三年的粮食。越国的父老兄弟都请求说:“从前吴王夫差让我们的国君在各诸侯国面前丢尽了脸;现在越国也已经克制够了,请允许我们为您报仇。”……伐吴行动果断开始了,越国的老百姓都互相鼓励。父亲劝勉儿子,兄长勉励弟弟,妇女鼓励丈夫,说:“谁像我们的国君这样体恤百姓呀,难道不可以为他效死吗?”因此在笠泽打败了吴国,又在没(古地名,在苏州附近)再次打败了吴国,又在吴国郊外再次打败它。

勾践①说于国人曰:“寡人不知其力之不足也,而又与大国执仇,以暴露百姓之骨于中原,此则寡人之罪也。寡人请更②。”于是葬死者,问伤者,养生者;吊有忧,贺有喜;送往者,迎来者;去民之所恶,补民之不足。……非其身之所种则不食,非其夫人之所织则不衣。十年不收于国,民俱有三年之食。国之父兄请曰:“昔者夫差耻吾君于诸侯之国,今越国亦节③矣,请报之。”…… 果行,国人皆劝④。父勉其子,兄勉其弟,妇勉其夫,曰:“孰是君也,而可无死乎⑤?”是故败吴于囿⑥,又败之于没⑦,又郊败之。

7.结合上下文和下面的【链接材料】,简要说明这段文字共同体现了怎样的思想。(3分)

【链接材料】

勾践①说于国人曰:“寡人不知其力之不足也,而又与大国执仇,以暴露百姓之骨于中原,此则寡人之罪也。寡人请更②。”于是葬死者,问伤者,养生者;吊有忧,贺有喜;送往者,迎来者;去民之所恶,补民之不足。……非其身之所种则不食,非其夫人之所织则不衣。十年不收于国,民俱有三年之食。国之父兄请曰:“昔者夫差耻吾君于诸侯之国,今越国亦节③矣,请报之。”…… 果行,国人皆劝④。父勉其子,兄勉其弟,妇勉其夫,曰:“孰是君也,而可无死乎⑤?”是故败吴于囿⑥,又败之于没⑦,又郊败之。

(选自《国语·勾践灭吴》)

两段文字共同体现的思想是“得道多助”。

【解析】题中两段文字共同体现的思想是“得道多助”,此题需要注意的是“共同”二字的含义。

【2018年中考湖南岳阳】阅读下面两个语段,完成下面小题。

【甲】

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助,寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

(《得道多助,失道寡助》)

【乙】

齐王使使者问赵威王后。书未发,,威后问使者曰:“岁亦无恙耶?民亦无恙耶?王亦无恙耶?”使者不说,曰:“臣奉使使威后,今不问王,而先问岁与民,岂先贱而后尊贵者乎?”威后曰:“不然,苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?”

(选自《战国策?齐策》)

【乙】齐王使使者问赵威王后。书未发,,威后问使者曰:“岁亦无恙耶?民亦无恙耶?王亦无恙耶?”使者不说,曰:“臣奉使使威后,今不问王,而先问岁与民,岂先贱而后尊贵者乎?”威后曰:“不然,苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有舍本而问末者耶?” (选自《战国策?齐策》)

译文:齐襄王派遣使者问候赵威后,还没有打开书信,赵威后问使者:“今年收成还可以吧?百姓安乐吗?你们大王无恙吧?”使者有点不高兴,说:“臣奉大王之命向太后问好,您不先问我们大王状况却打听年成、百姓的状况,这有点先卑后尊吧?”赵威后回答说:“话不能这样说.如果没有年成,百姓凭什么繁衍生息?如果没有百姓,大王又怎能南面称尊?岂有舍本问末的道理?”

18.解释下列加点的词。

(1)七里之郭( )

(2)委而去之( )

(3)域民不以封疆之界( )

(4)天下顺之( )

(5)齐王使使者问赵威后( )

(6)使者未说( )

外城

离开

限制

归顺,顺从

派,派遣

通“悦”,偷快

19.用“/”为文中两个画横线的句子标出停顿。(每句标一处)。

(1)天时不如地利

(2)岁亦无恙耶

天时/不如地利

岁/亦无恙耶?

20.用现代汉语翻译下列句子。

(1)得道者多助,失道者寡助。

(2)苟无民,何有君?

能施行“仁政”的君主,帮助他的人就多,不施行“仁政”的君主,帮助他的人就少。

如果没有百姓,哪里还会有国君?

21.根据选文【甲】和【乙】的内容,用自己的话填空。

选文【甲】和【乙】都阐释了①_________的治国理想,但语言风格不同,【甲】文大量使用②_______、③_______句,语言气势磅礴;【乙】文则大量运用④___________句,语气强硬,不容置辩。

以民为本

排比

对偶

问(反问)

一、阅读下面两个文言文语段,回答1~5题。

【甲】故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。

【乙】孟子曰:“桀、纣①之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣。得其民有道:得其心,斯得民矣。得其心有道:所欲与②之聚之,所恶勿施尔也③。民之归仁也,犹水之就下,兽之走圹④也。”

注释:① 指夏桀、商纣,古代的暴君。② 与:同“为”,替的意思。③ 尔也:而已。④ 圹(kuànɡ):原野。

【模拟演练】

译文:孟子说:“桀、纣之所以失去天下,是因为失去了他的子民;失去了他的子民,是因为失去了民心。得天下有方法:得到他的子民,那么就得到天下了。得到他的子民有方法:得到民心,那么就得到他的子民了。得民心有方法:他们想要的就替他们收集,他们厌恶的就不要给他们了。老百姓归附仁德的君主,就像水往低处流,野兽在原野上奔跑一样。”

【乙】孟子曰:“桀、纣①之失下下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣。得其民有道:得其心,斯得民矣。得其心有道:所欲与②之聚之,所恶勿施尔也③。民之归仁也,犹水之就下,兽之走圹④也。”

1. 解释下列加点词在句中的具体含义。(4分)

(1)寡助之至( )

(2)亲戚畔之( )

(3)所恶勿施尔也( )

(4)兽之走圹( )

极点

同“叛”,背叛

所厌恶的东西(事情)

跑

2. 甲文认为“以天下之所顺,攻亲戚之所畔”的结果是怎样的,将这个句子写在下面,并加以翻译。(4分)

句子:_________________________________。

翻译:_________________________________。

故君子有不战,战必胜矣

所以君子不战则已,战就一定胜利

3. 甲文说的“多助之至,天下顺之”的情形,在乙文中有形象的描绘。乙文中的这个句子是:

__________________________________(2分)。

民之归仁也,犹水之就下,兽之走圹也

4. 乙文中说到的“桀、纣”,其失天下的原因,用甲文的句子来解释就是:_____________

______。(2分)

寡助之至,亲戚畔之

(答“失道者寡助”给1分)

5. 甲文说“得道者多助”,乙文说“得天下有道”。这两个“道”的意思一样吗?说说你的理解。(3分)

不一样。

甲文所说的“道”,指的是统治者施行的“仁政”;乙文所说的“道”,指的是统治者得天下的方法、途径。

二、阅读下面两个文言文语段,回答1~5题。

[甲]得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

[乙]子奇治县

子奇年十六,齐君使治阿①。既而君悔之,遣使追。追者反曰:“子奇必能治阿,共载皆白首也,夫以老者之智,以少者决之②,必能治阿矣!”子奇至阿,铸库兵以作耕器,出仓廪③以赈贫穷,阿县大治,魏闻童子治邑,库无兵,仓无粟,乃起兵击之。阿人父率子,兄率弟,以私兵战,遂败魏师。

[注]①阿:县名,今山东省境内。②决之:决断政事。③仓廪:仓库中的粮食。

翻译:子奇十六岁的时候,齐国的国君派(他)去治理阿县。不久,齐王反悔了,派人追赶。追赶的人回来说:“子奇一定能够治理好阿县的,同车的人都是老人,凭借老人的智慧,由年轻的人来决断政事,一定能治理好阿县啊!”子奇到了阿县,把兵库里的兵器锻造成为耕田的农具,打开粮仓来救济贫穷的人民,阿县治理得富足安定。魏国的人听说小孩子治理阿县,兵库里没有武器,粮仓里没有积粮,于是就起兵攻打(齐国)阿县。阿县的人父亲带儿子,哥哥带弟弟,以自己家的兵器战斗,于是打败了魏国军队。

子奇年十六,齐君使治阿①。既而君悔之,遣使追。追者反曰:“子奇必能治阿,共载皆白首也,夫以老者之智,以少者决之②,必能治阿矣!”子奇至阿,铸库兵以作耕器,出仓廪③以赈贫穷,阿县大治,魏闻童子治邑,库无兵,仓无粟,乃起兵击之。阿人父率子,兄率弟,以私兵战,遂败魏师。

1.解释下列句中加点的字。(4分)

①域民不以封疆之界( ) ②追者反曰( )

③寡助之至( )

④魏闻童子治邑( )

限制

极点

同“返”,返回

听说

2.下列句中加点的“以”与“威天下不以兵革之利”中的“以”意义相同的一项是( )(2分)

A.小大之狱,虽不能察,必以情

B.我以日始出时去人近

C.夫以老者之智 D.属予作文以记之

C

3.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

①多助之至,天下顺之。

②既而君悔之,遣使追。

帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

不久,齐君反悔了,派使者追赶。

4.子奇采取了哪些具体措施使“阿县大治”?并说说子奇为什么能取得胜利?(用自己的话回答)(4分)

把兵库里的武器融化后制造农具,给百姓使用;打开粮仓救济贫苦的人。

他的这些举措获得民心,所以在物资匮乏的情况下上下团结一致抗敌,取得胜利。

5.乙文中“______”一句,形象地印证了甲文中“君子有不战,战必胜矣”的道理。(2分)

阿人父率子,兄率弟,以私兵战,遂败魏师。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读