22 《孟子》三章《生于忧患,死于安乐》 课件—2020-2021学年八年级上册语文期末文言文复习课件(共134张PPT)

文档属性

| 名称 | 22 《孟子》三章《生于忧患,死于安乐》 课件—2020-2021学年八年级上册语文期末文言文复习课件(共134张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-12-29 09:19:10 | ||

图片预览

文档简介

【原文再现】

【作家作品】

【整体感知】

【结构图解】

【中心思想】

【写作特色】

【考点梳理】

考点一:文学常识

考点二:重要词句

考点三:名句积累

考点四:内容理解

考点五:写法及赏析

考点六:主旨及拓展

【链接中考】

【模拟演练】

生于忧患 死于安乐

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

【原文再现】

【作家作品】

孟子(约前372一前289),名轲,邹(今山东邹县)人,战国时期著名的思想家、教育家,是继孔子之后儒家学派的又一位大师,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

孟子提倡“王道”,主张“仁政”,并以此到齐、梁、鲁、邹、宋、滕等国游说诸侯。

《孟子》

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,现存七篇,共二百六十章,记录了孟子及其弟子的思想观点和言行活动,《孟子》秉持了《论语》的“语录体”,是战国中期孟子及其弟子和再传弟子编撰而成的。与《论语》《大学》《中庸》合称为“四书”。本文选自《孟子·告子下》。

这篇短论阐明了人才要在困境中造就和人处困境能激发斗志、国无忧患易遭灭亡的道理。文章在论证上采取了层层推理的方法。开头先列举事例,接着由个别到一般据事论理,提出了担任治国重任的人才必须经过磨练的观点,并由此引申发挥,从正反两方面进行推论,最后得出“生于忧患,死于安乐”的结论。本文的中心论点是在层层推论的基础上,结尾时才概括出来的。

【整体感知】

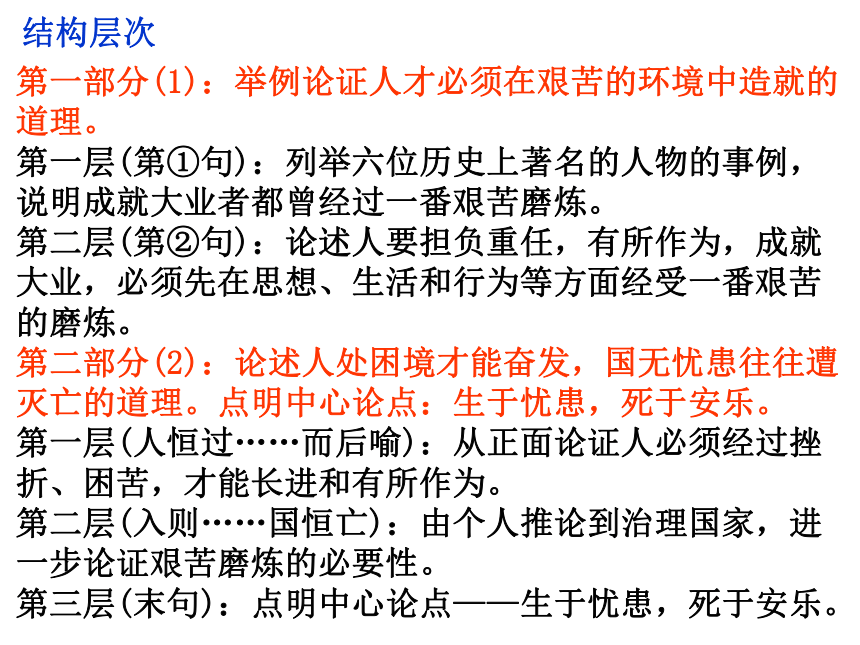

第一部分(1):举例论证人才必须在艰苦的环境中造就的道理。

第一层(第①句):列举六位历史上著名的人物的事例,说明成就大业者都曾经过一番艰苦磨炼。

第二层(第②句):论述人要担负重任,有所作为,成就大业,必须先在思想、生活和行为等方面经受一番艰苦的磨炼。

第二部分(2):论述人处困境才能奋发,国无忧患往往遭灭亡的道理。点明中心论点:生于忧患,死于安乐。

第一层(人恒过……而后喻):从正面论证人必须经过挫折、困苦,才能长进和有所作为。

第二层(入则……国恒亡):由个人推论到治理国家,进一步论证艰苦磨炼的必要性。

第三层(末句):点明中心论点——生于忧患,死于安乐。

结构层次

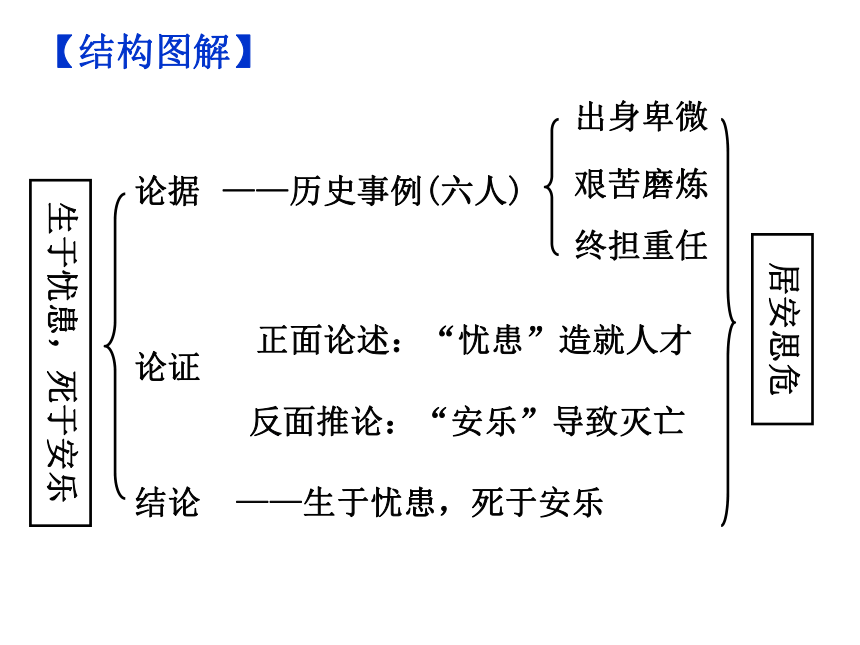

论据

论证

结论

——历史事例(六人)

出身卑微

艰苦磨炼

终担重任

正面论述:“忧患”造就人才

反面推论:“安乐”导致灭亡

——生于忧患,死于安乐

居安思危

生于忧患,死于安乐

【结构图解】

这篇文章阐明了人才要在困境中造就和人处于困境中能激发斗志、国无忧患易遭灭亡的道理,论证了“生于忧患,死于安乐”的中心论点。

【中心思想】

(1)层层推进,结构严密。

孟子为了论证“生于忧患,死于安乐”的观点,先列举历史上由卑微到显贵的人物为例,说明人要有所作为,成就大业,就必须先在生活、思想和行为等方面都经受一番艰难甚至痛苦的磨炼,并由此引申开去,进一步从理论上加以说明这个道理。接着文章将论证由个别事例转向一般事例,由个人身世沉浮上升到国家生死存亡的高度,论述了人常常处在困境,才能不断奋发;国家常常没有忧患,则往往会灭亡的观点,自然得出了“生于忧患,死于安乐”的观点。如此层层推进,步步深入,结构严密紧凑,真是一气贯穿,浑然一体。

(2)善用修辞(对比和排比),气势磅礴。

(3)多用短句,朗朗上口。

【写作特色】

【考点梳理】

考点一:文学常识

见《得道多助,失道寡助》

考点二:重要词句

1.生字字音

畎亩( ) 傅说( ) 法家拂士( )

quǎn

yuè

bì

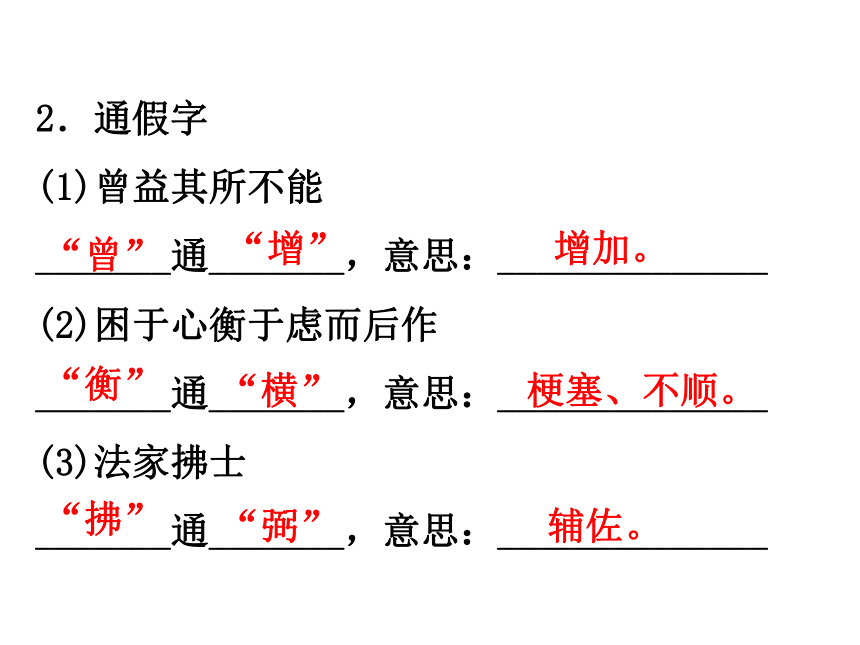

2.通假字

(1)曾益其所不能

_______通_______,意思:______________

(2)困于心衡于虑而后作

_______通_______,意思:______________

(3)法家拂士

_______通_______,意思:______________

“曾”

“增”

增加。

“衡”

“横”

梗塞、不顺。

“拂”

“弼”

辅佐。

3.古今异义

(1)傅说举于版筑之间

古义:____________ 今义:____________

(2)管夷吾举于士

古义:____________ 今义:____________

(3)故天将降大任于是人也

古义:____________ 今义:______________

(4)所以动心忍性

古义:____________ 今义:____________

(5)征于色

古义:____________ 今义:______________

(6)而后喻

古义:____________ 今义:______________

捣土用的杵

建筑,修建

狱官

士兵

这

判断词

用来,用这些办法来

表示因果关系的关联词语

表现

征召;走远路等。

明白

比喻

4.词类活用

(1)必先苦其心志( )

(2)劳其筋骨( )

(3)饿其体肤( )

(4)空乏其身( )

(5)行拂乱其所为( )

( )

(6)动心忍性( )

( )

(7)人恒过,然后能改( )

(8)入则……出则( )

(9)生于忧患( )

(10)死于安乐( )

使动用法,使……痛苦

使动用法,使……劳累

使动用法,使……饥饿

使动用法,使……受贫困之苦

使动用法,使……受到震撼

名词用作动词,犯错误

使动用法,使……坚忍

用种种行动

使动用法,使……颠倒错乱,扰乱

动词作状语,在国内,在国外

使动用法,使……生存

使动用法,使……死亡

5.一词多义

发 ①舜发于畎亩之中( )

②征于色发于声( )

于 ①舜发于畎亩之中( )

②故天将降大任于是人也( )

③征于色发于声( )

④生于忧患,死于安乐( )

拂 ①行拂乱其所为( )

②入则无法家拂士( )

士 ①管夷吾举于士( )

②入则无法家拂士( )

国 ①国恒亡( )

②固国不以山溪之险( )

兴起,指被任用

显露,流露

从

给

在

在。一说因为,由于

违背,阻碍

同“弼”,辅佐

狱官

贤士

国家

国防

6.其他重点实词

(1)舜发于畎亩之中( )

(2)人恒过( )

(3)而后作( )

(4)而后喻( )

被任用

常常

奋起,指有所作为

明白

7.重点句子翻译

(1)舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

舜从田野中之被起用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲从鱼盐贩子中被举用,管夷吾从狱官手中释放出来进而得到任用,孙叔敖从隐居的海滨被任用,百里奚从集市中被荐用。

(2)故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

所以上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,使他身处贫困之中,使他做事不顺,用这些方法使他的内心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他原来没有的才干。

(3)人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

一个人常常犯错误,这样以后才能改正;内心困苦,思虑堵塞,然后才能有所作为;(一个人的想法,只有)表现在脸色上,流露在言谈中,然后才能被人们了解。

(4)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

(一个国家如果)在国内没有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外没有势力、地位相当的国家和来自国外的忧患,国家往往会灭亡。

(5)然后知生于忧患而死于安乐也。

这样以后(人们)才会明白,常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡。

考点三:名句积累

1.本文的论点是:

然后知生于忧患而死于安乐也。

2.和欧阳修的“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”意思相近的句子是:

然后知生于忧患而死于安乐也。

3.作者针对国君提出的论断是:

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

4.孟子认为造就人才的客观因素是:

苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

5.孟子认为造就人才的主观因素是:

困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

6.从思想、生活、行为上经受磨炼的句子是:

必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

7.经历磨难砥砺的好处是:

动心忍性,曾益其所不能。

8.表达只要知错能改,善莫大焉的句子是:

人恒过,然后能改。

9.从个人角度写接受艰苦磨练好处的句子是:

动心忍性,曾益其所不能。

10.从国家存亡的角度来论述受磨砺的好处的句子是:

入则无法家拂士,出则无敌国外患者。

11.从内外两个方面说明了导致亡国的原因的句子是:

入则无法家拂士,出则无敌国外患者。

12.由个人推论到国家,提出判断的句子是:

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

13.全文的中心句(全文的结论句)是:

然后知生于忧患而死于安乐也。

14.总结全文,归纳中心论点的句子是:

然后知生于忧患而死于安乐也。

1.文章开头列举了六个人物的事迹,他们经历上的共同点是什么?你从他们的事迹中你得到了什么感悟?

(1)共同点:出身卑微(种田、筑墙、贩卖鱼盐、犯人、隐居者、奴隶);历经磨难;成就大事(终有作为)。

(2)感悟:苦难是对人生的一种磨炼,我们只有战胜苦难,才能取得成功。

考点四:内容理解

2.第一段列举了历史上六位名人的事例,这些事例共同阐明一个什么道理?对论证本文的论点起什么作用?

阐明了人要成大器,担负起治理国家的重任,就必须经受磨炼的道理。

(或:要想成才必先经历磨炼;只有经受磨炼才能有所作为;人才要在逆境中造就;人才是在艰苦环境中造就的。)

这六个人的典型事例,为本文要论证的论点提供了典型的事实论据,使论证更充分,更有说服力。

3.文章开头连用六个事例,在内容和表达效果上分别有什么作用?

内容上:引出并论证“生于忧患”(困境出人才、人才都是经过磨难和历练而成)的观点;

表达效果上:运用排比,同类并举,增强了文章气势,使论证更充分。

4.列举了6位名人的事例,是不是太多了?

不多。

因为:①他们都有同样的经历;

②排比的句式使文章显得很有气势;

③为下文的议论提供了充分的论据。

5.“发”和“举”意思相近,为何六个例子不用同一字?

“发”是“起”,指“被任用”;“举”是“被举用,被选拔”之意。

同:既表现人物由低微向显贵的转换过程,又暗示了人物身份。

异:舜,为帝王,是圣人,他的成功,主要是靠自身才干和努力,故用“发”;傅说等人为臣子,他们的成功除自身努力外,主要是明主知遇,故用“举”。

6.“故天将降大任于是人也”在全文的结构上有何作用?

过渡(或:承上启下)。

由六位名君贤臣的事实过渡到要成就大事业必须经历磨难的一般意义。

(由叙事转入议论)

7.“故天将降大任于是人也”一句中“是人”指什么人?作者由列举的历史人物写到“是人”,这是什么顺序?

“是人”指经受艰苦磨炼之后,能够成就不平凡事业的人。

采用了从个别到一般的顺序。

8.一个人想成就大事,必须要经历怎样的磨炼?经受磨炼的好处是什么?

经受的磨炼:必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

其中阐述在思想上经受磨炼的句子是:

苦其心志。

在生活上经受磨炼的句子:

劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。

在行动上受磨炼的句子是:

行拂乱其行为。

经受磨炼的好处是:动心忍性,曾益其所不能。(一是培养了坚强的意志和毅力;二是增长了才干,即能担当“大任”的能力。)

9.作者在第一段列举事实之后说明了什么道理?现在人们常说的哪些话与这个道理相同?

说明人要有所作为,成就大业,就必须在思想、生活和行为等方面都经受一番艰难困苦的磨练。

或:说明“逆境出人才”的道理。

“自古英雄多磨难,从来纨绔少伟男”“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”等与之相同。

10.第一段可以分为两个层次,二者之间是什么关系?

先列举事实,再从事实中归纳出作者的基本观点。

11.孟子认为造就人才的客观因素(外部条件)和主观因素(内部条件)分别是什么?用自己的话概括。

(1)客观因素:艰难困苦的磨炼(艰苦环境的磨炼)。

孟子认为人才是艰苦环境中造就的,有了艰苦环境的磨炼,才能使人性格坚韧、顽强,才能担负重大的使命。

原文是:苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

(2)主观因素:思想斗争的折磨。

或:内心忧困,所行不顺,经历一番艰苦的思想斗争。

原文是:困于心,衡于虑。

12.分析“人恒过……国恒亡”一段话的内部层次。

第一层:“人恒过……而后喻”从个人角度正面论证生于忧患。

第二层:从国家角度反面论证死于安乐的道理(无内忧外患,国家灭亡)。

从个人作为推论到国家治理,一正一反,相得益彰。

13.文中由个人升华到国家,论证“死于安乐”的道理的句子是什么?

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

14.“然后知生于忧患而死于安乐也”这句话有何作用?与欧阳修的哪句话意思相近?

这是全文的中心论点,有总结全文的作用。

与欧阳修的“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”意思相近。

15.第二段从哪两个方面论述了什么道理?

从正、反两方面论述了人处困境才能奋发,国无忧患往往遭到灭亡的道理。

16.根据第二段内容,用自己的话说说,人成才要经受哪些挫折。

常犯错误;内心苦闷,不被人理解。

17.第二段内容和第一段的论述有什么联系?

第二段进一步论述磨难如何使人“动心忍性”。

18.第一段和第二段分别论述了什么?

第一段侧重论述“生于忧患”,第二段侧重论述“死于安乐”。

19.本文讲了哪两个方面的问题?得出怎样的结论?

一是造就人才,二是治理国家。

得出的结论是“生于忧患,死于安乐”。

20.孟子认为人怎样才能成才?

首先,人才是在艰苦的环境中造就的。所以“必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”,这样才能起到“所以动心忍性,曾益其所不能”的作用。

其次,还要重视人的主观因素。“困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。”

主客观条件相互结合,才有可能成就一番事业。

1.全文运用了哪些论证方法?

举例论证、道理论证、对比论证、类比论证。

考点五:写法探究

2.第一段用了哪些论证方法?阐述了什么道理?

论证方法:举例论证(例证法/摆事实)和道理论证;

阐述的道理:人要有所作为,成就大业,就必须先在思想、生活、行为等方面都要经受一番艰难甚至痛苦的磨炼。

或:成就大业,必须先经受苦难磨炼。

3.第二段用对比的方式论证了本文的论点,试对此作简要分析。

先从个人角度正面论证“生于忧患”,再从国家角度反面论证“死于安乐”。

4.本文在论证上的最大特点是什么?

(1)文章采用了举例论证和道理论证相结合的方法,文章先举了六个人物的事例,从个人的角度论证了“生于忧患”,再用道理论证的方法,从国家的角度论证“死于安乐”。

(2)文章层层推进,步步深入,结构清晰,论证极为有力。

5.作者是从哪两个方面论证中心论点“生于忧患,死于安乐”的?

作者从个人、国家两个方面论证。

文章先谈造就人才的问题。先以六个出身低微,经过种种磨炼而终于身负“大任”的显贵人物为例来证明人才是在艰苦环境中造就的,同时又重视人的主观因素,提出“困于心,衡于虑,而后作”的观点,说明人要有所作为,成就大业,就必须在生活、思想、行为等方面经受一番艰难甚至痛苦的磨炼。

再谈治理国家的问题。由个人说到国家,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大业的因素相仿,最后推出中心论点。

▲简要分析文章是如何论证“生于忧患,死于安乐”这一论点的。

作者先用六位名人的史实来论证要想成就大事业,必先经历一番磨难。

接着从正面论述磨难对人生的意义。

再由人生推论到治国,反面论证没有忧患的危害性,由此得出中心论点:“生于忧患,死于安乐”。

或:先从个人角度正面论证“生于忧患”,再从国家的角度反面论证“死于安乐”。

6.简述本文的论证思路。

本文首先运用排比,列举事实论证逆境出人才;接着作者从正反两方面论证受磨炼的好处;最后提出本文的中心论点:生于忧患,死于安乐。

7.“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”一句能否删除?请结合上下文说明理由。

不能删除。

(1)这句话前面的内容都是从造就人才的角度论述的,而这句话是从治理国家的角度论述的,这样由个人到国家,能使论述更全面、更严密。

(2)这句话前面的内容是正面论证,而这句话是反面论证,如果删去这句话,就不能够充分地论证本文的中心论点。

8.如果把这篇短文两个自然段的顺序进行互换,这样做行不行?为什么?

不行。

理由有二:

其一,文章的论点是“生于忧患,死于安乐”,先谈“生”,后谈“死”。段(1)主要是紧扣“生于忧患”的内容来论证;而段(2)的中心则谈到治国之道,这是紧扣“死于安乐”的内容来论证,原文的这种结构,对应论点内容呈现的先后顺序。

其二,从认知的层面上看,段(1)主要从个人发展的角度来谈,而段(2)主要从治国的角度来谈,这也符合由小到大,从个人到国家的认知规律。如果互换后,行文的逻辑就会产生混乱,所以不能互换。

(4分,意思相近,表意清楚即可;答到“不行”得1分,分析原因得3分。)

1.本文的中心论点是什么?重点论述了什么?

①中心论点是“生于忧患,死于安乐”。

②重点论述了“生于忧患”。

考点六:主旨及拓展

2.如何理解本文的中心论点?

一个遇到困难并不可怕,因它可以激励人们勤奋,发愤;而人们贪图享乐倒是可怕的,因为它会使人萎靡不振,甚至导致国家灭亡。

3.《得道多助,失道寡助》与《生于忧患,死于安乐》两则短论在论证方面有何异同?

相同点:两篇短论都运用了类比论证的方法。第一则以战争中的事例作为例证,强调“天时不如地利,地利不如人和”,然后类推出治国的道理;第二则从个人事例说起,在得出“困境出人才”这个观点后,转到统治者治国上,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大业的因素相仿,最后推出论点。

不同点:两则短文提出论点的方式不尽相同。第一则短文的论点在文章开头提出,然后对论点作进一步的阐述;第二则短文在文章结尾处揭示出论点,不再对论点进行解说。

在论证结构上,第一则采用了总起——分承——总结的结构方式,第二则采用的是先分后总的结构方式。

4.由“生于忧患,死于安乐”可联想到一个成语:

居安思危。

5.请写出有关鼓励人艰苦奋斗、积极向上的名言警句。

(1)宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。

(2)自古英雄多磨难,从来纨绔少伟男。

(3)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

6.孟子在《生于忧患,死于安乐》中为什么提出担当“大任”的人必须经过艰苦生活的锻炼?你是怎样看待这个问题的?

示例一:“大任”指的是治理天下的任务,文中所列举的六个人都在这方面发挥了作用。后来从思想、生活和行为等方面概述其艰难困苦的状况,而冠以“必先”二字,表明这是造就人才所必不可缺的前提条件。然后,指明了艰苦磨炼的益处:一是培养坚强的意志和毅力,二是能发展个人的才能,即治理天下的能力。

示例二:这段话对我们今天的学习、生活、工作很有借鉴意义,尤其是我们青年学生,应该认真体味其中的道理。

示例三:历史上许多伟人都是历尽磨难才最终取得伟大成就的,如韩信、刘备的故事就很能说明这个道理。

示例四:我们青少年不能怕吃苦,要知道“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”的道理。

7.结合课文内容说说你对“生于忧患而死于安乐”的理解,并另举一两个事例来证明这一观点。

理解:无论是治理国家,还是个人成才,身处忧患都能起到积极作用,而贪图享乐只会贻害无穷。所以要有忧患意识,不可耽于安逸享乐。

或:“生于忧患而死于安乐”是说忧患和磨难可以使一个人奋发有为,使一个国家兴旺发达;安逸和享乐则会让一个人不思进取,使一个国家衰败灭亡。

举例(正面事例):①屈原遭流放,始有《离骚》问世;②司马迁惨遭宫刑而愤作《史记》;③欧阳修两岁丧父笃而成才;④唐太宗常念居安思危,所以有“贞观之治”;⑤范仲淹苦读,终于成为朝廷重臣;⑥韩信受胯下之辱终成将军;⑦越王勾践卧薪尝胆,矢志不移,终于打败吴国,成就复国大业;⑧曹雪芹举家食粥而写出不朽的《红楼梦》;⑨爱迪生经历上千次实验发明了电灯;⑩诺贝尔发明炸药,实验中多次被炸伤。

举例(反面事例): ①隋炀帝杨广贪图享乐,挥霍无度,最终亡国;②吕布沉湎酒色,终遭杀戮;③明末农民起义领袖李自成带领义军打进北京城,志得意满,终致失败。

①逆境造就人才,一个人要能够经受住挫折困难的考验,激发斗志,增长才干,奋发有为;

②一个人不能贪图享受,不能不思进取,要有忧患意识,要能居安思危,与时俱进,牢记“落后就要挨打”的教训,否则就会被社会和时代所淘汰,无立足之地。

③一个国家要想长治久安,就必须居安思危。

8.学习了《生于忧患,死于安乐》,你获得了什么启示?

9.你赞同“生于忧患,死于安乐”这一观点吗?

示例:我赞同这一观点。它不仅为过去,也为现在无数的事实所证明。因此,我们必须保持清醒的头脑,不能沉湎于舒适安乐的生活之中,人人要有忧患意识,这样才能振作精神,奋发有为,否则,就有国破家亡的危险。

10.孟子认为“逆境能成才”;今天有人认为“顺境也能成才”。对此,你有什么看法?请举例谈谈。

示例一:我认为“逆境能成才”是对的。孟子曰:“困于心衡于虑而后作”,就是说人必须经历一番苦心焦虑,才能奋起有所作为。因此,人处在逆境中,只要有理想,有毅力,有一股拼搏奋斗的精神,就能够求得生存和发展,如苏轼。

示例二:我认为“顺境也能成才” 。现在我们多数人是处在顺境当中的,应树立“安乐求发展”的目标。只要我们正确对待“安乐”,把顺境当作起飞的宽广跑道,有理想,有毅力,有一股拼搏精神,不断进取,那么,即使我们身处顺境,我们同样能够求得生存和发展。

①环境与成才有着密切的关系。客观上讲,“顺境”更有利于一个人的进步和成长。而“逆境”不利于人才的造就。

②但是,不管是顺境还是逆境,都只是外因,都不是一个人成才的决定因素。有的人身处“顺境”,具有优越的物质条件和良好的学习环境,但不思进取,虚度年华,最后一事无成;而有的人虽身处“逆境”,但能磨炼意志、发愤图强,却终能获得成功。

③由此可见,顺境和逆境只是一个人成才的外部环境,是外因,能否成才关键在于内因,在于自身的主观努力。一个人不管环境如何,只要具有远大的理想和坚强的毅力,终能成为社会有用的人才。

▲关于“顺境成就人才”还是“逆境成就人才”的辩论

11.作者认为成才条件源于主客观两种,你是怎样看待这两个条件的?

成才离不开个人的主观努力和客观条件,但主观条件起决定性作用,它可以改变不利的客观条件,化不利为有利。客观条件也不可忽视,有时也起到至关重要的作用。

12.如何理解“人恒过,然后能改”?

①孟子的这句话说明一个人犯错误是难免的,但要学会从错误中吸取教训,使错误变成正确的先导,从而激发进取的意志,有所作为。

②但有些错误是不能犯的,一失足成千古恨,如闯红灯酒后驾车造成车祸,给自己给他人带来无可挽回的损失和灾难。

③所以,我们在任何时候都要学会三思而后行,严于律己,遵纪守法,不断的完善自己。

13.有人说,现在生活条件优裕了,“生于忧患,死于安乐”已经失去了意义,请谈谈对这一观点的看法。

这一观点不正确。越是生活条件优裕,越要居安思危。一方面,优裕的条件容易使人懒散、堕落、不思进取。另一方面,即使优裕的生活中,也会有各种各样的挫折,要想战胜这些挫折,必须树立忧患意识。其三,经历过困境的人,才干会得以增长,这会提高他应对各种复杂多变的客观世界的能力,从而提高工作效率和效果。所以,生活条件优越与树立“生于忧患,死于安乐”意识并不矛盾。

14.今天,社会安定繁荣,人民生活水平不断提高,孟子所说的“生于忧患,死于安乐”对我们来说还有什么现实意义?

首先,它提醒我们不要贪图安逸,要居安思危。其次,它激励我们发愤图强,争取更大发展。无论当今社会发展到什么程度我们都要有竞争意识、忧患意识。对于个人来说,不思进取、贪图享乐意味着在竞争中处于失败之地;对于国家而言,落后就要挨打。

15.在成长的道路上,我们常常会遇到各种意想不到的困难,请结合选文内容谈谈你将如何面对。

孟子认为人才是在艰苦的环境中造就的,在成长的道路上,我们会遇到许多困难和挫折,但不能灰心丧气,要迎难而上。一个人只有经历磨难,才能有所作为。只有把困难当成成功的垫脚石,经受住困难的考验,才能到达理想的彼岸。

16.有人认为,国歌的歌词“中华民族到了最危险的时候”应该改掉,因为现在中国的国力强大了,“最危险的时候”已经过去了。请结合这篇课文谈谈你的看法。

不同意。虽然我们国家现在国力强大,繁荣富强,令世人瞩目,但是,我们不能就此停滞不前,而要时刻保持忧患意识,牢记 “生于忧患,死于安乐”的古训,积极进取。只有这样,我们的国家才能永远繁荣富强,立足于世界民族之林。

(同意修改歌词的不给分)

示例:“多难未必能兴邦”。有些国家很脆弱,一次大灾难就会亡国。多难兴邦是有条件的:

一是要有自强不息、奋发进取、无所畏惧、敢于战胜一切困难的精神。中国五千年后依然屹立于世界东方,就是因为中华民族具有这种精神;

二是要有团结一心、众志成城、艰苦奋斗的广大人民。中国近代曾经受到列强欺侮,主要原因是当时的封建王朝腐朽无能,中国人很不团结,像“一盘散沙”,没有抵御外来侵略的能力;

三是要有正确而坚强的领导核心,把人民团结起来,走上通往胜利和成功之路;

四是要沉着冷静地对待天灾人祸,善于分析原因,吸取经验教训,从灾难中学习,找出战胜灾难的正确方法。

17.孟子认为:忧患可使人和国家生存发展,安逸享乐使人和国家萎靡灭亡。可有人也认为:忧患未必能使人和国家谋求生存发展,“多难未必能兴邦”。对此,你的观点如何?

18.根据课文内容,拟写下联。

上联:历经忧患成大器

下联:______________

上联:生无情轻如鸿毛

下联:_____________

贪图享乐葬人才

死有义重于泰山

(2019泰安市)

阅读下面的文字,完成11-14题。

生于忧患,死于安乐

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

【链接中考】

11.对下列各句朗读节奏划分正确的一项是( )

A.管夷吾/举于/士

B.曾益/其所/不能

C.必/先苦/其心志

D.出则/无敌国/外患者

【解析】B项应为:“曾益/其/所不能”,C项应为:“必/先/苦其心志”,D项应为:“出/则无/敌国外患者”。

A

12.下列各句中加点的字,与例句中加点的字意义和用法相同的一项是( )

例句:征于色,发于声,而后喻

A.指通豫南,达于汉阴,可乎?

B.至于负者歌于途,行者休于树

C.受地于先王

D.况才之过于余者乎?

B

在

到

在

从

比

13.下列对选文中画横线的句子翻译正确的一项是( )

A.内心苦恼,坚持思考,然后才能有所作为

B.内心忧困,思虑阻塞,然后才能有所作为。

C.内心忧困,思虑阻塞,然后振作起来。

D.内心苦恼,平衡思虑,然后表现出来。

B

14.下列对文章内容和写法理解分析错误的一项是( )

A.文章的开头运用了排比句式,形成一种无可辩驳的气势,增强了说服力。

B.文章先列举实例,再依据实例讲道理,最后得出“生于忧患而死于安乐”的结论。

C.文章列举六个成功人士的事例,意在论述发现人才、培养人才的重要性。

D.“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。”这句话表达的观点与本文的论点是一致的。

C

【解析】文章的主旨是“生于忧患,死于安乐”。文章开头列举六个人的事例证明了在艰苦环境中造就人才的观点(意在论述要想成才必先经历磨练;只有经过磨练才能有所作为,证明“生于忧患”的观点)。

(2019年北京市)

阅读下面文言文,完成12-14题。(共8分)

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,【甲】所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;因于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。【乙】然后知生于忧患而死于安乐也。

选自《孟子·告子下》)

12.下列选项中加点字的意思都相同的一项是( )(2分)

A.举于市 举一反三 举足轻重 轻举妄动

B.人恒过 过目不忘 悔过自新 言过其实

C.衡于虑 不足为虑 深思熟虑 处心积虑

D.征于色 声色俱厉 眉飞色舞 喜形于色

D

【解析】A.举:被任用/提出/向上抬/行动;

B.过:犯错/经过/过错/超过;

C.虑:思虑/忧虑/思考/思虑;

D.色:神态。

13.翻译文中两处画线语句,并依据上下文对其作出进一步理解,全都正确的一项是( )(2分)

【甲】所以动心忍性,曾益其所不能。

翻译:用(这些)来使他内心受到震动,性格变得坚忍,增加他所不具备的才能。

理解:孟子认为,只有让一个人内心愁苦、筋骨劳累,挨饿受冻,身体疲乏,有做不完的事,才能锤炼他的意志,增长他的才干。

【乙】然后知生于忧患而死于安乐也。

翻译:这样以后人们才会明白,人(或国家)常处于忧愁祸患之中可以生存,而常处于安逸享乐之中则会灭亡。

理解:孟子在阐明困境能使人奋起的道理,并指出造成国家灭亡的原因之后,才得出了“生于忧患,死于安乐”的结论。

乙

【解析】【甲】中理解错误,理解中的内容相当于把“必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”翻译了一遍,其中“行拂乱其所为”,翻译错误,不是有做不完的事,而是扰乱他的行为,使他的行为不顺。故选【乙】。

14.上文论述了“生于忧患,死于安乐”。结合下面两则【链接材料】,简要说明“生于忧患,死于安乐”在赵襄子和隋炀帝身上是如何体现的。(4分)

【链接材料一】赵襄子①攻瞿②,胜老人、中人③,使使者来谒之,襄子方食抟饭④,有忧色。左右曰:“一朝而两城下,此人之所以喜也,今君有忧色何?”泉子曰:“今赵氏之德行,无所于积,一朝而两城下,亡其及我乎?”孔子闻之曰:“赵氏其昌乎!”夫忧所以为昌也,而喜所以为亡也。

(节选自《吕氏春秋·慎大览·慎大》)

【链接材料二】(隋炀帝)恃其富强,不虞⑤后患。驱天下以从⑥欲,罄⑦万物而自本,采城中之子女,求远方之奇异。宫苑是饰,台榭是崇,徭役无时,干戈不戢⑧。遂以四海之尊,殒⑨于匹夫之手,子孙殄绝,为天下笑,可不痛哉!

(节选自《贞观政要·君道第一》)

注:①[赵襄子]春秋末晋国大夫,赵氏家族首领,战国时期赵国的创始人。②[翟(dí)]春秋时期的国家。③[老人、中人]翟国的两座城池。④[抟(tuán)饭]捏成团的饭。⑤[虞]考虑,防范。⑥[从]同“纵”。⑦[罄(qìnɡ)]用尽,消耗殆尽。⑧[干戈不戢(jí)]战事终年不休。⑨[殒(yǔn)]死亡。

【链接材料一】赵襄子①攻瞿②,胜老人、中人③,使使者来谒之,襄子方食抟饭④,有忧色。左右曰:“一朝而两城下,此人之所以喜也,今君有忧色何?”泉子曰:“今赵氏之德行,无所于积,一朝而两城下,亡其及我乎?”孔子闻之曰:“赵氏其昌乎!”夫忧所以为昌也,而喜所以为亡也。

参考译文:赵襄子攻打翟国,攻下了老人城、中人城,(前线)派使者回来禀告襄子,襄子正在吃捏成团的饭,(听了以后,)脸上现出忧愁的神色。身边的人说:“一下子攻下两座城,这是人们感到高兴的事,现在您为什么现出忧愁的神色?”襄子说:“现在我们赵氏的品行,没有丰厚的蓄积,一下子攻下两座城,灭亡恐怕要轮到我了吧!”孔子听到这件事以后说:“赵氏大概要昌盛了吧!”忧虑是能够昌盛的原因,而喜悦是走向灭亡的原因。

【链接材料二】

(隋炀帝)恃其富强,不虞⑤后患。驱天下以从⑥欲,罄⑦万物而自本,采城中之子女,求远方之奇异。宫苑是饰,台榭是崇,徭役无时,干戈不戢⑧。遂以四海之尊,殒⑨于匹夫之手,子孙殄绝,为天下笑,可不痛哉!

参考译文:(隋炀帝)倚仗国家强盛,有恃无恐,不考虑以后的祸患。驱使天下百姓来放纵私欲,用尽天下的财物来供养自己,挑选全国各地的美女,到域外探寻奇珍异宝。装饰宫苑,构筑楼台,徭役常年不断,战事终年不休。于是曾经统治四海的国君,竟然死在匹夫手中,他的子孙也被斩尽杀绝,为天下人所耻笑,这能不令人痛心吗!

(1)赵襄子一天攻打下来两座城池,非但面无喜色,反而愁眉不展,是担忧赵国没有积累什么德行,很快也会灭亡。是生于忧患的体现。

(2)隋炀帝倚仗国家强大,做事不考虑后患,骄奢淫逸,最后国家破灭,身首异处,被天下耻笑,是死于安乐的体现。

14.上文论述了“生于忧患,死于安乐”。结合下面两则【链接材料】,简要说明“生于忧患,死于安乐”在赵襄子和隋炀帝身上是如何体现的。(4分)

【2018年中考内蒙古呼伦贝尔盟、兴安盟卷】文言文阅读,完成下列小题。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患而死于安乐也。 (《生于忧患,死于安乐》)

【乙】上①问侍臣:“创业与守成②孰难?”房玄龄曰:“草昧③之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”魏征对曰:“自古帝王,莫不得之于艰难失之于安逸,守成难矣!”上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难。征与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽④,故知守成之难。然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。”

(选自《资治通鉴·唐纪》)

【注释】①上:指唐太宗。②守成:保持成就。③草昧:蒙昧、模糊不定的状态。④忽:不注意,不重视。

【乙】上①问侍臣:“创业与守成②孰难?”房玄龄曰:“草昧③之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”魏征对曰:“自古帝王,莫不得之于艰难失之于安逸,守成难矣!”上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难。征与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽④,故知守成之难。然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。”

参考译文:唐太宗问身边大臣:“创业与守成哪个难?”房玄龄:“建国之前,与各路英雄一起角逐争斗而后使他们臣服,还是创业难!”魏征说:“自古以来的帝王,莫不是从艰难境地取得天下,又于安逸中失去天下,守成更难!”太宗说:“玄龄与我共同打下江山,出生入死,所以更体会到创业的艰难。魏征与我共同安定天下,常常担心富贵而导致骄奢,忘乎所以而产生祸乱,所以懂得守成更难。然而创业的艰难,已成为过去的往事,守成的艰难,正应当与诸位慎重对待。”玄龄等人行礼道:“陛下说这一番话,是国家百姓的福气呀!”

7.解释下列句子中加点的词语。

(1)傅说举于版筑之间

( )

(2)空乏其身

( )

(3)衡于虑( )

(4)创业与守成孰难( )

任用、选拔,这里指被选拔的意思

资财缺乏。这里是动词,使他受到贫困(之苦)

通“横”,梗塞、不顺

哪一个,哪一样

8.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.管夷吾举于士

所欲有甚于生者

B.与群雄并起角力而后臣之

征于色发于声而后喻

C.故知创业之难

温故而知新

D.必先苦其心志

其如土石何

B

9.翻译文中画线的句子。

(1)然后知生于忧患而死于安乐也。

(2)然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。

这样之后(人们)才会明白,常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡。

然而创业的艰难,已成为过去的往事了,守成的艰难,正应当与诸位慎重对待。

10.请用“/”标示出下面语句的停顿之处。(标两处)

莫不得之于艰难失之于安逸

莫不/得之于艰难/失之于安逸

11.乙文中唐太宗的治国思想与甲文有相似之处。请结合选文简要分析。

乙文中唐太宗的治国思想“骄奢生于富贵,祸乱生于所忽”,认为在富贵中易滋生骄奢,在疏忽中易产生祸乱,这与甲文中孟子所认为的“生于忧患,死于安乐”的思想是相似的。

本题考查学生对文言文的理解和拓展能力。解答时,结合选文中唐太宗关于“创业”与“守业”的看法,体会他的治国思想,并联系孟子在《生于忧患,死于安乐》中的论述,找到两人治国思想的相似点进行分析整理。乙段中唐太宗与房玄龄和魏征探讨关于“创业与守成孰难”的问题时,提出“征与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽,故知守成之难”,说明唐太宗认为国家安定后,君主因为富贵而变得骄奢淫逸,因为忽视治理而产生祸乱,这与孟子“生于忧患,死于安乐”的观点不谋而合。唐太宗和孟子都认识到了君主需要居安思危,才能守住基业。据此分析作答即可。

【2018年中考四川南充卷】阅读甲、乙两段文言文,完成下列小题。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自孟子《生于忧患,死于安乐》)

【乙】宋昭公出亡,至于鄙,喟然叹曰:“吾知所以亡矣。吾朝臣千人,发政举事,无不曰:‘吾君圣者!’侍御数百人,被服以立,无不曰:‘吾君丽者!’内外不闻吾过,是以至此!”由宋君观之,人君之所以离国家失社稷者,谄谀者众也。故宋昭公亡而能悟,卒得反国。

(选自《新序》)

【乙】译文:宋昭公出外逃亡,到达了边境(邻国),感慨说道:“我知道亡国的原因了。我朝做官的千把人,干政事的时候,没有一个不说:‘我们君主圣明!’侍者卫士数百人,披着衣服站立,没有一个不说:‘我们君王长得美!’朝内朝外都听不到说我的过错,因此到了这个地步!”在宋君看来,做君王的之所以离开国家失掉社稷,是因为说谄媚话的人太多。所以宋昭公亡了国但是能够醒悟,最后得以重振国家。

【乙】宋昭公出亡,至于鄙,喟然叹曰:“吾知所以亡矣。吾朝臣千人,发政举事,无不曰:‘吾君圣者!’侍御数百人,被服以立,无不曰:‘吾君丽者!’内外不闻吾过,是以至此!”由宋君观之,人君之所以离国家失社稷者,谄谀者众也。故宋昭公亡而能悟,卒得反国。

22.解释下列句中加点的词语。

(1)苦其心志( )

(2)困于心衡于虑( )

(3)至于鄙( )

(4)卒得反国( )

使……痛苦

通“横”,梗塞、不顺

边境 (边远的地方)

最终(终于,最后)

23.下列加点词意义和用法相同的一项是( )

A.喟然叹日

然后知生于忧患而死于安乐

B.被服以立

不以物喜,不以己悲

C.故宋昭公亡而能悟

温故而知新

D.孙叔敖举于海

所恶有甚于死者

C

24.请翻译下列句子。

(1)征于色发于声而后喻。

(2)内外不闻吾过,是以至此!

(一个人的想法,只有)表现在脸色上,流露在言谈中,然后才能被人们了解。

朝内朝外都不能使我听到我的过失,因此到了这个地步!

25.结合甲、乙两文,概括宋昭公“离国家失社稷”的原因。

“谄谀者众”; 无“法家拂士”。

【解析】考查对文章内容的理解分析能力。在理解两文内容的基础上,分析概括作答。从“吾朝臣千人,发豉举事,无不曰:‘吾君圣者!’”可以看出朝廷中缺少“法家拂士”是宋昭公“离国家失社稷”的原因之一。从“人君之所以离国家失社稷者,谄谀者众也”可以看出“谄谀者众”也是宋昭公“离国家失社稷”的原因之一。据此理解作答。

【2018年中考天津】阅读《生于忧患,死于安乐》一文,完成9-11题。

生于忧患,死于安乐

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之中,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

9.下面句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.舜发于畎亩之中 畎亩:田间,田地

B.天将降大任于是人也 任:责任,使命

C.行拂乱其所为 拂:违背

D.征于色发于声而后喻 喻:告诉

D

10.下面句子中有通假字的一项是( )

A.百里奚举于市

B.必先苦其心志

C.空乏其身

D.困于心衡于虑而后作

D

8.下面对选文的理解,不正确的一项是( )

A.作者从个人和国家两个不同角度论证了“生于忧患,死于安乐”的道理。

B.文章开篇以六位先贤的经历证明:只有出身贫贱的人,才能成就不平凡的事业。

C.文章列举事例和阐述道理相结合,逐层推论,结构紧凑,论证缜密。

D.本文笔带锋芒,语言犀利,气势磅礴,对今天的写作仍具借鉴意义。

B

【解析】B项“只有出身贫贱的人,才能成就不平凡的事业”对选文的理解分析不正确。此句说法过于绝对。这六个人的经历都是吃得苦中苦方为人上人的典型例子。论证了人才要在忧患中造就的道理。

【2018年中考广东深圳卷】文言文对比阅读

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

【乙】孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信机。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知以不利为利矣。知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

——选自《吕氏春秋》

【乙】孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信机。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知以不利为利矣。知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

译文:孙叔敖患了(重)病,临死的时候告诫他的儿子说:“大王多次赐给我土地,我都没有接受。如果我死了,大王就会赐给你土地,你一定不要接受肥沃富饶的土地。楚和越国之间有个寝丘,这个地方土地贫瘠,而且地名很不吉利。楚人長惧鬼,而越人迷信鬼神和灾祥。所以,能够长久占有的封地,恐怕只有这块土地了。”孙叔数死后,楚王果然把肥美的土地赐给他的儿子,但是孙叔敖的儿子谢绝了,请求赐给寝丘,所以这块土地至今没有被他人占有。孙叔敖的智慧在于懂得不把世俗心目中的利益看作利益懂得把别人所厌恶的东西当作自己所喜爱的东西,这就是有智慧的人不同于世俗的人的原因。

7.解释下列加点的字

(1)舜发于畎亩之中( )

(2)困于心,衡于虑( )

(3)王数封我矣( )

(4)而子辞( )

起,指被任用

通“横”,梗塞、不顺

多次

推辞,谢绝

8.翻译句子。

(1)所以动心忍性,曾益其所不能。

(2)知以人之所恶为己之所喜。

用这些方法使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他原来没有的才干。

懂得把别人所厌恶的东西当作自己所喜爱的东西。

9.问答题:写乙文孙叔敖之子“请寝之丘”为封地的原因是什么?结合甲文进行解释。

接受肥沃的土地,一定会是兵家必争,没办法长期占有,而寝之丘是一块不吉利的土地,楚人和越人都很忌讳,所以能够长期占有,孙叔敖是一个有大智慧的人,懂得甲文中的居安思危的精神,不仅在位之时不倨傲,多次拒绝大王的封赏,在将死之时也告诫儿子只能接受不吉利的土地。

【解析】此题属于文言文要点的提取概括,要求结合甲文来解释孙叔敖之子“请寝之丘”为封地的原因。理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,读懂内容,这是归纳概括的前提和基础。孙叔敖在将死之时告诫儿子授受不吉利的土地。其原因是楚人和越人都很忌讳,所以这样他的儿子才能长期占有。而肥沃的土地会招致战争。

【2018年中考贵州毕节】文言文阅读

生于忧患,死于安乐

《孟子》

舜发于吠亩之中,傅说举于版筑之间,胶高举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。人则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

15.解释下列加点词语在句中的意思。

(1)故天将降大任于是人也( )

(2)困于心,衡于虑( )

(3)必先苦其心志( )

给

通“横”,梗塞、不顺

使……受苦

16.用现代汉语翻译“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”

(一个国家,如果)在国内没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外没有势力、地位相当的国家和来自国外的忧患,国家往往会灭亡。

17.唐代名臣魏征认为:帝王心怀忧贫,就能任贤受谏;心怀安乐,就会危及国家。这印证了本文的中心论点:_____________________。

生于忧患而死于安乐

18.在生活条件日益优越的今天,你认为文中的哪一点仍然是人们增加才能,有所成就的必要条件?请结合生活实际谈谈你的理解。

示例:我认为人恒过,然后能改,是今天人们增长才干的必要条件。因为任何一个人奋斗的过程中,都会犯错。聪明的人会吃一堑,长一智,举一反三,进而获得成功;愚蠢的人撞了“南墙”也不回头,或者是不以为然,那他依然会在前一块石头上摔跤,终将一事无成。

【解析】本题属于开放性题目。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,结合自己是生活实际来发表看法即可。结合文章内容,围绕着“在生活中经历挫折,承受失败是成功的必要条件”来阐述,言之有理即可。

(2017年青海省西宁市)

阅读《生于忧患,死于安乐》回答问题。(9分)

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

11.解释下列句中加点的实词。(2分)

(1)行拂乱其所为( )

(2)入则无法家拂士( )

违背

通“弼”,辅佐

12.解释下列句中加点的虚词。(2分)

(1)管夷吾举于士( )

(2)曾益其所不能( )

介词,从

代词,他

13.用现代汉语翻译“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身”一句。(2分)

所以,上天要下达重大使命给这样的人,一定先要使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他饱受饥饿之苦,使他身处贫困之中。

14.文章中列举六位名人的事例有何作用?(2分)

连用六个名人的事例是为了举实例说明这些人虽出身贫贱,但他们在经受了艰苦磨练之后,终于成就了不平凡的事业,也从正面论证经受磨炼的好处。(运用举例论证,意在说明人要成大器,担负重任,必须经受磨练)。这就为下文进一步论理奠定了坚实基础。

15.本文的中心论点是“ ”(选用文中句子回答)

生于忧患,死于安乐

[2016·郴州]文言文阅读(16分)

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

【乙】上①谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,尤宜将护,傥②遽自放纵,病复作,则不可救矣。今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然朕日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。”魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。”

【注】①上:指唐太宗。②傥:倘若。

【乙】上①谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,尤宜将护,傥②遽自放纵,病复作,则不可救矣。今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然朕日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。”魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。”

译文:唐太宗对亲近的大臣们说:“治国就像治病—样,即使病好了,也应当休养护理,倘若马上就自我放开纵欲,一旦旧病复发,就没有办法解救了。现在国家很幸运地得到和平安宁,四方的少数民族都服从,这真是自古以来所罕有的,但是我一天比一天小心,只害怕这种情况不能维护久远,所以我很希望多次听到你们的进谏争辩啊。”魏征回答说:“国内国外得到治理安宁,臣不认为这是值得喜庆的,只对陛下居安思危感到喜悦。

11.解释下列标色的词。(4分)

(1)管夷吾举于士 ( )

(2)困于心衡于虑( )

(3)病虽愈( )

(4)四夷俱服( )

狱官

通“横”,梗塞、不顺

即使

臣服,服从

12. 翻译文中画线的句子。 (4分)

(1)所以动心忍性,曾益其所不能。

(2)故欲数闻卿辈谏争也。

用这些方法使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他原来没有的才干。

评分标准:2分。紧扣“所以” “动” “忍” “曾”的理解,错一处扣1分,扣完为止。

所以(我)很希望多次听到你们的进谏争辩。

评分标准:2分。紧扣“故”“数”字的理解,错一处扣1分,扣完为止。

13.甲文开头连用六个排比的作用是什么?乙文开头运用比喻的作有又是什么? (4分)

甲文连用六个排比,举出事实说明这些人虽出身贫贱,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。

乙文运用比喻,用治病来比喻治国,说明国家虽然强大了,但仍然要小心谨慎,居安思危。

评分标准:4分。每问2分,意近即可。

14.结合甲文的观点,说说魏征、“唯喜陛下居安思危”的原因。 (4分)

甲文告诉我们忧愁祸患能使人生存发展,安逸享乐会导致颓废衰亡。唐太宗虽身处太平盛世,但有强烈的忧患意识,即能居安思危,也就尤为可贵、可喜。

评分标准:4分。写出甲文观点2分,分析乙文2分。意近即可。

【2016·辽宁省沈阳】阅读选文,完成7~10题。(14分)

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

【乙】古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。此其所挟持①者甚大,而其志甚远也。

观夫高祖之所以胜,而项籍②之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。项籍惟不能忍,是以百战百胜,而轻③用其锋;高祖忍之,养其全锋而待其弊④,此子房⑤教之也。当淮阴⑥破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。由此观之犹有刚强不能忍之气非子房其谁全之? (选自《留侯论》,有删节)

【注释】①挟持:内心怀有。②项籍:即项羽。③轻:轻易。④弊:疲弊。⑤子房:即张良,字子房,为汉高祖刘邦主要谋士。⑥淮阴:指韩信。

译文:古时候被人称作豪杰的志士,一定具有胜人的节操,(有)一般人的常情所无法忍受的度量。有勇无谋的人被侮辱,一定会拔起剑,挺身上前搏斗,这不足够被称为勇士。天下真正具有豪杰气概的人,遇到突发的情形毫不惊慌,当无原因受到别人侮辱时,也不愤怒。这是因为他们胸怀极大的抱负,志向非常高远。

看那汉高祖之所以成功,项羽之所以失败,原因就在于一个能忍耐、一个不能忍耐罢了。项羽不能忍耐,因此战争中是百战百胜,但是随随便便使用他的刀锋(不懂得珍惜和保存自己的实力)。汉高祖能忍耐,保持自己完整的锋锐的战斗力,等到对方疲敝。这是张良教他的。当淮阴侯韩信攻破齐国要自立为王,高祖为此发怒了,语气脸色都显露出来,从此可看出,他还有刚强不能忍耐的气度,不是张良,谁能成全他?

【乙】古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。此其所挟持①者甚大,而其志甚远也。

观夫高祖之所以胜,而项籍②之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。项籍惟不能忍,是以百战百胜,而轻③用其锋;高祖忍之,养其全锋而待其弊④,此子房⑤教之也。当淮阴⑥破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。由此观之犹有刚强不能忍之气非子房其谁全之? (选自《留侯论》,有删节)

7.下面句子中加点词意思或用法相同的一组是( )(3分)

A.必有过人之节

能面刺寡人之过者

B.匹夫见辱

自非亭午夜分,不见曦月

C.而其志甚远也

亲贤臣,远小人

D.而轻用其锋

既出,得其船

D

超过,胜过

过错

表被动

看见

远大

形作动,疏远

代词,他的

代词,他的

8.请用现代汉语翻译下面句子。(5分)

(1)卒然临之而不惊。

(2)当淮阴破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。

突然面对意外而不慌乱。

当韩信攻破齐国想要自己称王时,高祖非常生气,怒气显露在言语和神色上。

9.请用“/”给下面的句子断句。(断两处)(2分)

由 此 观 之 犹 有 刚 强 不 能 忍 之 气 非 子 房 其 谁 全 之

由此观之/犹有刚强不能忍之气/非子房其谁全之

【解析】这个句子的意思是:从此可看出,他还有刚强不能忍耐的气度,不是张良,谁能成全他?然后根据句意来断句。

10.【甲】文通过列举古代几位圣君贤臣的事例,论述了造就人才的客观因素是__________

__________;【乙】文通过高祖与项籍的对比,论述了成大业者自身应具备的素质是_____。(4分)

逆境(磨难、困境亦可)

忍耐

【解析】此题考查文章的内容理解。甲文是课内重点篇目,根据积累回答;乙文从关键语句“古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者”可以概括出答案:忍耐。

阅读下面三段文言文,完成10-14题。

【甲】天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【乙】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

【丙】舜发于吠亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

【模拟演练】

1.用“/”标出下面句子的朗读停顿。(4分)

(1)域 民 不 以 封 疆 之 界

(2)故 天 将 降 大 任 于 是 人 也

(1)域民 / 不以 / 封疆之界

(2)故 / 天将降大任 / 于是人也

2.解释加点的字。(4分)

(1)人恒过 过:____________________

(2)张仪岂不诚大丈夫哉 诚:___________

(3)亲戚畔之 畔:____________

(4)多助之至 之:____________

名词作动词,犯错误

真正,确实

同“叛”,背叛

到

3.下列事例不适合作为“生于忧患”这一论点的论据是( ) (2分)

A.越王勾践卧薪尝胆,最终吞并吴国。

B.吴王夫差沉迷声色,导致国破身亡。

C.周文王被拘,而推演《周易》。

D.孔仲尼困厄,而写作《春秋》。

B

解析:吴王夫差沉迷声色,导致国破身亡是“死于安乐”的论据。

4.翻译句子。(4分)

(1)委而去之,是地利不如人和也。

(2)得志,与民由之;不得志,独行其道。

弃城而逃,这是因为有利于作战的地理形势比不上人心所向、内部团结啊。

得志的时候和百姓一同遵循正道而行,不得志的时候独自走自己的道路。

5.《孟子》文章以雄辩著称,大量使用排比句,气势非凡。请从【甲】【乙】【丙】中任举一个例子做具体分析。(4分)

示例1:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”三句采取排比形式,气势磅礴、义正词严地指出了大丈夫精神的实质,三个“天下之”的反复,也将大丈夫精神的崇高性推到极致。

示例2:“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”采用排比的句式连举六个事例,形成一种无可辩驳的气势,更增强了文章的说服力。

6.【丙】文论述了“生于忧患,死于安乐”。结合下面两则【链接材料】,简要说明“生于忧患,死于安乐”在赵襄子和隋炀帝身上是如何体现的。(4分)

【链接材料一】赵襄子①攻瞿②,胜老人、中人③,使使者来谒之,襄子方食抟饭④,有忧色。左右曰:“一朝而两城下,此人之所以喜也,今君有忧色何?”泉子曰:“今赵氏之德行,无所于积,一朝而两城下,亡其及我乎?”孔子闻之曰:“赵氏其昌乎!”夫忧所以为昌也,而喜所以为亡也。

(节选自《吕氏春秋·慎大览·慎大》)

【链接材料二】(隋炀帝)恃其富强,不虞⑤后患。驱天下以从⑥欲,罄⑦万物而自本,采城中之子女,求远方之奇异。宫苑是饰,台榭是崇,徭役无时,干戈不戢⑧。遂以四海之尊,殒⑨于匹夫之手,子孙殄绝,为天下笑,可不痛哉!

(节选自《贞观政要·君道第一》)

注:①[赵襄子]春秋末晋国大夫,赵氏家族首领,战国时期赵国的创始人。②[翟(dí)]春秋时期的国家。③[老人、中人]翟国的两座城池。④[抟(tuán)饭]捏成团的饭。⑤[虞]考虑,防范。⑥[从]同“纵”。⑦[罄(qìng)]用尽,消耗殆尽。⑧[干戈不戢(jí)]战事终年不休。⑨[殒(yǔn)]死亡。

6.【丙】文论述了“生于忧患,死于安乐”。结合下面两则【链接材料】,简要说明“生于忧患,死于安乐”在赵襄子和隋炀帝身上是如何体现的。(4分)

示例:赵襄子取得“一朝而两城下”的胜利之后仍然忧虑,反思自己的德行,后来赵氏得以昌盛,这体现了“生于忧患”;

隋炀帝“恃其富强,不虞后患”穷奢极欲,以致身死国灭,这体现了“死于安乐”。

【作家作品】

【整体感知】

【结构图解】

【中心思想】

【写作特色】

【考点梳理】

考点一:文学常识

考点二:重要词句

考点三:名句积累

考点四:内容理解

考点五:写法及赏析

考点六:主旨及拓展

【链接中考】

【模拟演练】

生于忧患 死于安乐

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

【原文再现】

【作家作品】

孟子(约前372一前289),名轲,邹(今山东邹县)人,战国时期著名的思想家、教育家,是继孔子之后儒家学派的又一位大师,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。

孟子提倡“王道”,主张“仁政”,并以此到齐、梁、鲁、邹、宋、滕等国游说诸侯。

《孟子》

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,现存七篇,共二百六十章,记录了孟子及其弟子的思想观点和言行活动,《孟子》秉持了《论语》的“语录体”,是战国中期孟子及其弟子和再传弟子编撰而成的。与《论语》《大学》《中庸》合称为“四书”。本文选自《孟子·告子下》。

这篇短论阐明了人才要在困境中造就和人处困境能激发斗志、国无忧患易遭灭亡的道理。文章在论证上采取了层层推理的方法。开头先列举事例,接着由个别到一般据事论理,提出了担任治国重任的人才必须经过磨练的观点,并由此引申发挥,从正反两方面进行推论,最后得出“生于忧患,死于安乐”的结论。本文的中心论点是在层层推论的基础上,结尾时才概括出来的。

【整体感知】

第一部分(1):举例论证人才必须在艰苦的环境中造就的道理。

第一层(第①句):列举六位历史上著名的人物的事例,说明成就大业者都曾经过一番艰苦磨炼。

第二层(第②句):论述人要担负重任,有所作为,成就大业,必须先在思想、生活和行为等方面经受一番艰苦的磨炼。

第二部分(2):论述人处困境才能奋发,国无忧患往往遭灭亡的道理。点明中心论点:生于忧患,死于安乐。

第一层(人恒过……而后喻):从正面论证人必须经过挫折、困苦,才能长进和有所作为。

第二层(入则……国恒亡):由个人推论到治理国家,进一步论证艰苦磨炼的必要性。

第三层(末句):点明中心论点——生于忧患,死于安乐。

结构层次

论据

论证

结论

——历史事例(六人)

出身卑微

艰苦磨炼

终担重任

正面论述:“忧患”造就人才

反面推论:“安乐”导致灭亡

——生于忧患,死于安乐

居安思危

生于忧患,死于安乐

【结构图解】

这篇文章阐明了人才要在困境中造就和人处于困境中能激发斗志、国无忧患易遭灭亡的道理,论证了“生于忧患,死于安乐”的中心论点。

【中心思想】

(1)层层推进,结构严密。

孟子为了论证“生于忧患,死于安乐”的观点,先列举历史上由卑微到显贵的人物为例,说明人要有所作为,成就大业,就必须先在生活、思想和行为等方面都经受一番艰难甚至痛苦的磨炼,并由此引申开去,进一步从理论上加以说明这个道理。接着文章将论证由个别事例转向一般事例,由个人身世沉浮上升到国家生死存亡的高度,论述了人常常处在困境,才能不断奋发;国家常常没有忧患,则往往会灭亡的观点,自然得出了“生于忧患,死于安乐”的观点。如此层层推进,步步深入,结构严密紧凑,真是一气贯穿,浑然一体。

(2)善用修辞(对比和排比),气势磅礴。

(3)多用短句,朗朗上口。

【写作特色】

【考点梳理】

考点一:文学常识

见《得道多助,失道寡助》

考点二:重要词句

1.生字字音

畎亩( ) 傅说( ) 法家拂士( )

quǎn

yuè

bì

2.通假字

(1)曾益其所不能

_______通_______,意思:______________

(2)困于心衡于虑而后作

_______通_______,意思:______________

(3)法家拂士

_______通_______,意思:______________

“曾”

“增”

增加。

“衡”

“横”

梗塞、不顺。

“拂”

“弼”

辅佐。

3.古今异义

(1)傅说举于版筑之间

古义:____________ 今义:____________

(2)管夷吾举于士

古义:____________ 今义:____________

(3)故天将降大任于是人也

古义:____________ 今义:______________

(4)所以动心忍性

古义:____________ 今义:____________

(5)征于色

古义:____________ 今义:______________

(6)而后喻

古义:____________ 今义:______________

捣土用的杵

建筑,修建

狱官

士兵

这

判断词

用来,用这些办法来

表示因果关系的关联词语

表现

征召;走远路等。

明白

比喻

4.词类活用

(1)必先苦其心志( )

(2)劳其筋骨( )

(3)饿其体肤( )

(4)空乏其身( )

(5)行拂乱其所为( )

( )

(6)动心忍性( )

( )

(7)人恒过,然后能改( )

(8)入则……出则( )

(9)生于忧患( )

(10)死于安乐( )

使动用法,使……痛苦

使动用法,使……劳累

使动用法,使……饥饿

使动用法,使……受贫困之苦

使动用法,使……受到震撼

名词用作动词,犯错误

使动用法,使……坚忍

用种种行动

使动用法,使……颠倒错乱,扰乱

动词作状语,在国内,在国外

使动用法,使……生存

使动用法,使……死亡

5.一词多义

发 ①舜发于畎亩之中( )

②征于色发于声( )

于 ①舜发于畎亩之中( )

②故天将降大任于是人也( )

③征于色发于声( )

④生于忧患,死于安乐( )

拂 ①行拂乱其所为( )

②入则无法家拂士( )

士 ①管夷吾举于士( )

②入则无法家拂士( )

国 ①国恒亡( )

②固国不以山溪之险( )

兴起,指被任用

显露,流露

从

给

在

在。一说因为,由于

违背,阻碍

同“弼”,辅佐

狱官

贤士

国家

国防

6.其他重点实词

(1)舜发于畎亩之中( )

(2)人恒过( )

(3)而后作( )

(4)而后喻( )

被任用

常常

奋起,指有所作为

明白

7.重点句子翻译

(1)舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

舜从田野中之被起用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲从鱼盐贩子中被举用,管夷吾从狱官手中释放出来进而得到任用,孙叔敖从隐居的海滨被任用,百里奚从集市中被荐用。

(2)故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

所以上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,使他身处贫困之中,使他做事不顺,用这些方法使他的内心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他原来没有的才干。

(3)人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

一个人常常犯错误,这样以后才能改正;内心困苦,思虑堵塞,然后才能有所作为;(一个人的想法,只有)表现在脸色上,流露在言谈中,然后才能被人们了解。

(4)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

(一个国家如果)在国内没有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外没有势力、地位相当的国家和来自国外的忧患,国家往往会灭亡。

(5)然后知生于忧患而死于安乐也。

这样以后(人们)才会明白,常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡。

考点三:名句积累

1.本文的论点是:

然后知生于忧患而死于安乐也。

2.和欧阳修的“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”意思相近的句子是:

然后知生于忧患而死于安乐也。

3.作者针对国君提出的论断是:

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

4.孟子认为造就人才的客观因素是:

苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

5.孟子认为造就人才的主观因素是:

困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

6.从思想、生活、行为上经受磨炼的句子是:

必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

7.经历磨难砥砺的好处是:

动心忍性,曾益其所不能。

8.表达只要知错能改,善莫大焉的句子是:

人恒过,然后能改。

9.从个人角度写接受艰苦磨练好处的句子是:

动心忍性,曾益其所不能。

10.从国家存亡的角度来论述受磨砺的好处的句子是:

入则无法家拂士,出则无敌国外患者。

11.从内外两个方面说明了导致亡国的原因的句子是:

入则无法家拂士,出则无敌国外患者。

12.由个人推论到国家,提出判断的句子是:

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

13.全文的中心句(全文的结论句)是:

然后知生于忧患而死于安乐也。

14.总结全文,归纳中心论点的句子是:

然后知生于忧患而死于安乐也。

1.文章开头列举了六个人物的事迹,他们经历上的共同点是什么?你从他们的事迹中你得到了什么感悟?

(1)共同点:出身卑微(种田、筑墙、贩卖鱼盐、犯人、隐居者、奴隶);历经磨难;成就大事(终有作为)。

(2)感悟:苦难是对人生的一种磨炼,我们只有战胜苦难,才能取得成功。

考点四:内容理解

2.第一段列举了历史上六位名人的事例,这些事例共同阐明一个什么道理?对论证本文的论点起什么作用?

阐明了人要成大器,担负起治理国家的重任,就必须经受磨炼的道理。

(或:要想成才必先经历磨炼;只有经受磨炼才能有所作为;人才要在逆境中造就;人才是在艰苦环境中造就的。)

这六个人的典型事例,为本文要论证的论点提供了典型的事实论据,使论证更充分,更有说服力。

3.文章开头连用六个事例,在内容和表达效果上分别有什么作用?

内容上:引出并论证“生于忧患”(困境出人才、人才都是经过磨难和历练而成)的观点;

表达效果上:运用排比,同类并举,增强了文章气势,使论证更充分。

4.列举了6位名人的事例,是不是太多了?

不多。

因为:①他们都有同样的经历;

②排比的句式使文章显得很有气势;

③为下文的议论提供了充分的论据。

5.“发”和“举”意思相近,为何六个例子不用同一字?

“发”是“起”,指“被任用”;“举”是“被举用,被选拔”之意。

同:既表现人物由低微向显贵的转换过程,又暗示了人物身份。

异:舜,为帝王,是圣人,他的成功,主要是靠自身才干和努力,故用“发”;傅说等人为臣子,他们的成功除自身努力外,主要是明主知遇,故用“举”。

6.“故天将降大任于是人也”在全文的结构上有何作用?

过渡(或:承上启下)。

由六位名君贤臣的事实过渡到要成就大事业必须经历磨难的一般意义。

(由叙事转入议论)

7.“故天将降大任于是人也”一句中“是人”指什么人?作者由列举的历史人物写到“是人”,这是什么顺序?

“是人”指经受艰苦磨炼之后,能够成就不平凡事业的人。

采用了从个别到一般的顺序。

8.一个人想成就大事,必须要经历怎样的磨炼?经受磨炼的好处是什么?

经受的磨炼:必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

其中阐述在思想上经受磨炼的句子是:

苦其心志。

在生活上经受磨炼的句子:

劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。

在行动上受磨炼的句子是:

行拂乱其行为。

经受磨炼的好处是:动心忍性,曾益其所不能。(一是培养了坚强的意志和毅力;二是增长了才干,即能担当“大任”的能力。)

9.作者在第一段列举事实之后说明了什么道理?现在人们常说的哪些话与这个道理相同?

说明人要有所作为,成就大业,就必须在思想、生活和行为等方面都经受一番艰难困苦的磨练。

或:说明“逆境出人才”的道理。

“自古英雄多磨难,从来纨绔少伟男”“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”等与之相同。

10.第一段可以分为两个层次,二者之间是什么关系?

先列举事实,再从事实中归纳出作者的基本观点。

11.孟子认为造就人才的客观因素(外部条件)和主观因素(内部条件)分别是什么?用自己的话概括。

(1)客观因素:艰难困苦的磨炼(艰苦环境的磨炼)。

孟子认为人才是艰苦环境中造就的,有了艰苦环境的磨炼,才能使人性格坚韧、顽强,才能担负重大的使命。

原文是:苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。

(2)主观因素:思想斗争的折磨。

或:内心忧困,所行不顺,经历一番艰苦的思想斗争。

原文是:困于心,衡于虑。

12.分析“人恒过……国恒亡”一段话的内部层次。

第一层:“人恒过……而后喻”从个人角度正面论证生于忧患。

第二层:从国家角度反面论证死于安乐的道理(无内忧外患,国家灭亡)。

从个人作为推论到国家治理,一正一反,相得益彰。

13.文中由个人升华到国家,论证“死于安乐”的道理的句子是什么?

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

14.“然后知生于忧患而死于安乐也”这句话有何作用?与欧阳修的哪句话意思相近?

这是全文的中心论点,有总结全文的作用。

与欧阳修的“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”意思相近。

15.第二段从哪两个方面论述了什么道理?

从正、反两方面论述了人处困境才能奋发,国无忧患往往遭到灭亡的道理。

16.根据第二段内容,用自己的话说说,人成才要经受哪些挫折。

常犯错误;内心苦闷,不被人理解。

17.第二段内容和第一段的论述有什么联系?

第二段进一步论述磨难如何使人“动心忍性”。

18.第一段和第二段分别论述了什么?

第一段侧重论述“生于忧患”,第二段侧重论述“死于安乐”。

19.本文讲了哪两个方面的问题?得出怎样的结论?

一是造就人才,二是治理国家。

得出的结论是“生于忧患,死于安乐”。

20.孟子认为人怎样才能成才?

首先,人才是在艰苦的环境中造就的。所以“必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”,这样才能起到“所以动心忍性,曾益其所不能”的作用。

其次,还要重视人的主观因素。“困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。”

主客观条件相互结合,才有可能成就一番事业。

1.全文运用了哪些论证方法?

举例论证、道理论证、对比论证、类比论证。

考点五:写法探究

2.第一段用了哪些论证方法?阐述了什么道理?

论证方法:举例论证(例证法/摆事实)和道理论证;

阐述的道理:人要有所作为,成就大业,就必须先在思想、生活、行为等方面都要经受一番艰难甚至痛苦的磨炼。

或:成就大业,必须先经受苦难磨炼。

3.第二段用对比的方式论证了本文的论点,试对此作简要分析。

先从个人角度正面论证“生于忧患”,再从国家角度反面论证“死于安乐”。

4.本文在论证上的最大特点是什么?

(1)文章采用了举例论证和道理论证相结合的方法,文章先举了六个人物的事例,从个人的角度论证了“生于忧患”,再用道理论证的方法,从国家的角度论证“死于安乐”。

(2)文章层层推进,步步深入,结构清晰,论证极为有力。

5.作者是从哪两个方面论证中心论点“生于忧患,死于安乐”的?

作者从个人、国家两个方面论证。

文章先谈造就人才的问题。先以六个出身低微,经过种种磨炼而终于身负“大任”的显贵人物为例来证明人才是在艰苦环境中造就的,同时又重视人的主观因素,提出“困于心,衡于虑,而后作”的观点,说明人要有所作为,成就大业,就必须在生活、思想、行为等方面经受一番艰难甚至痛苦的磨炼。

再谈治理国家的问题。由个人说到国家,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大业的因素相仿,最后推出中心论点。

▲简要分析文章是如何论证“生于忧患,死于安乐”这一论点的。

作者先用六位名人的史实来论证要想成就大事业,必先经历一番磨难。

接着从正面论述磨难对人生的意义。

再由人生推论到治国,反面论证没有忧患的危害性,由此得出中心论点:“生于忧患,死于安乐”。

或:先从个人角度正面论证“生于忧患”,再从国家的角度反面论证“死于安乐”。

6.简述本文的论证思路。

本文首先运用排比,列举事实论证逆境出人才;接着作者从正反两方面论证受磨炼的好处;最后提出本文的中心论点:生于忧患,死于安乐。

7.“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”一句能否删除?请结合上下文说明理由。

不能删除。

(1)这句话前面的内容都是从造就人才的角度论述的,而这句话是从治理国家的角度论述的,这样由个人到国家,能使论述更全面、更严密。

(2)这句话前面的内容是正面论证,而这句话是反面论证,如果删去这句话,就不能够充分地论证本文的中心论点。

8.如果把这篇短文两个自然段的顺序进行互换,这样做行不行?为什么?

不行。

理由有二:

其一,文章的论点是“生于忧患,死于安乐”,先谈“生”,后谈“死”。段(1)主要是紧扣“生于忧患”的内容来论证;而段(2)的中心则谈到治国之道,这是紧扣“死于安乐”的内容来论证,原文的这种结构,对应论点内容呈现的先后顺序。

其二,从认知的层面上看,段(1)主要从个人发展的角度来谈,而段(2)主要从治国的角度来谈,这也符合由小到大,从个人到国家的认知规律。如果互换后,行文的逻辑就会产生混乱,所以不能互换。

(4分,意思相近,表意清楚即可;答到“不行”得1分,分析原因得3分。)

1.本文的中心论点是什么?重点论述了什么?

①中心论点是“生于忧患,死于安乐”。

②重点论述了“生于忧患”。

考点六:主旨及拓展

2.如何理解本文的中心论点?

一个遇到困难并不可怕,因它可以激励人们勤奋,发愤;而人们贪图享乐倒是可怕的,因为它会使人萎靡不振,甚至导致国家灭亡。

3.《得道多助,失道寡助》与《生于忧患,死于安乐》两则短论在论证方面有何异同?

相同点:两篇短论都运用了类比论证的方法。第一则以战争中的事例作为例证,强调“天时不如地利,地利不如人和”,然后类推出治国的道理;第二则从个人事例说起,在得出“困境出人才”这个观点后,转到统治者治国上,指出决定国家存亡的因素和个人能否成就大业的因素相仿,最后推出论点。

不同点:两则短文提出论点的方式不尽相同。第一则短文的论点在文章开头提出,然后对论点作进一步的阐述;第二则短文在文章结尾处揭示出论点,不再对论点进行解说。

在论证结构上,第一则采用了总起——分承——总结的结构方式,第二则采用的是先分后总的结构方式。

4.由“生于忧患,死于安乐”可联想到一个成语:

居安思危。

5.请写出有关鼓励人艰苦奋斗、积极向上的名言警句。

(1)宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。

(2)自古英雄多磨难,从来纨绔少伟男。

(3)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

6.孟子在《生于忧患,死于安乐》中为什么提出担当“大任”的人必须经过艰苦生活的锻炼?你是怎样看待这个问题的?

示例一:“大任”指的是治理天下的任务,文中所列举的六个人都在这方面发挥了作用。后来从思想、生活和行为等方面概述其艰难困苦的状况,而冠以“必先”二字,表明这是造就人才所必不可缺的前提条件。然后,指明了艰苦磨炼的益处:一是培养坚强的意志和毅力,二是能发展个人的才能,即治理天下的能力。

示例二:这段话对我们今天的学习、生活、工作很有借鉴意义,尤其是我们青年学生,应该认真体味其中的道理。

示例三:历史上许多伟人都是历尽磨难才最终取得伟大成就的,如韩信、刘备的故事就很能说明这个道理。

示例四:我们青少年不能怕吃苦,要知道“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”的道理。

7.结合课文内容说说你对“生于忧患而死于安乐”的理解,并另举一两个事例来证明这一观点。

理解:无论是治理国家,还是个人成才,身处忧患都能起到积极作用,而贪图享乐只会贻害无穷。所以要有忧患意识,不可耽于安逸享乐。

或:“生于忧患而死于安乐”是说忧患和磨难可以使一个人奋发有为,使一个国家兴旺发达;安逸和享乐则会让一个人不思进取,使一个国家衰败灭亡。

举例(正面事例):①屈原遭流放,始有《离骚》问世;②司马迁惨遭宫刑而愤作《史记》;③欧阳修两岁丧父笃而成才;④唐太宗常念居安思危,所以有“贞观之治”;⑤范仲淹苦读,终于成为朝廷重臣;⑥韩信受胯下之辱终成将军;⑦越王勾践卧薪尝胆,矢志不移,终于打败吴国,成就复国大业;⑧曹雪芹举家食粥而写出不朽的《红楼梦》;⑨爱迪生经历上千次实验发明了电灯;⑩诺贝尔发明炸药,实验中多次被炸伤。

举例(反面事例): ①隋炀帝杨广贪图享乐,挥霍无度,最终亡国;②吕布沉湎酒色,终遭杀戮;③明末农民起义领袖李自成带领义军打进北京城,志得意满,终致失败。

①逆境造就人才,一个人要能够经受住挫折困难的考验,激发斗志,增长才干,奋发有为;

②一个人不能贪图享受,不能不思进取,要有忧患意识,要能居安思危,与时俱进,牢记“落后就要挨打”的教训,否则就会被社会和时代所淘汰,无立足之地。

③一个国家要想长治久安,就必须居安思危。

8.学习了《生于忧患,死于安乐》,你获得了什么启示?

9.你赞同“生于忧患,死于安乐”这一观点吗?

示例:我赞同这一观点。它不仅为过去,也为现在无数的事实所证明。因此,我们必须保持清醒的头脑,不能沉湎于舒适安乐的生活之中,人人要有忧患意识,这样才能振作精神,奋发有为,否则,就有国破家亡的危险。

10.孟子认为“逆境能成才”;今天有人认为“顺境也能成才”。对此,你有什么看法?请举例谈谈。

示例一:我认为“逆境能成才”是对的。孟子曰:“困于心衡于虑而后作”,就是说人必须经历一番苦心焦虑,才能奋起有所作为。因此,人处在逆境中,只要有理想,有毅力,有一股拼搏奋斗的精神,就能够求得生存和发展,如苏轼。

示例二:我认为“顺境也能成才” 。现在我们多数人是处在顺境当中的,应树立“安乐求发展”的目标。只要我们正确对待“安乐”,把顺境当作起飞的宽广跑道,有理想,有毅力,有一股拼搏精神,不断进取,那么,即使我们身处顺境,我们同样能够求得生存和发展。

①环境与成才有着密切的关系。客观上讲,“顺境”更有利于一个人的进步和成长。而“逆境”不利于人才的造就。

②但是,不管是顺境还是逆境,都只是外因,都不是一个人成才的决定因素。有的人身处“顺境”,具有优越的物质条件和良好的学习环境,但不思进取,虚度年华,最后一事无成;而有的人虽身处“逆境”,但能磨炼意志、发愤图强,却终能获得成功。

③由此可见,顺境和逆境只是一个人成才的外部环境,是外因,能否成才关键在于内因,在于自身的主观努力。一个人不管环境如何,只要具有远大的理想和坚强的毅力,终能成为社会有用的人才。

▲关于“顺境成就人才”还是“逆境成就人才”的辩论

11.作者认为成才条件源于主客观两种,你是怎样看待这两个条件的?

成才离不开个人的主观努力和客观条件,但主观条件起决定性作用,它可以改变不利的客观条件,化不利为有利。客观条件也不可忽视,有时也起到至关重要的作用。

12.如何理解“人恒过,然后能改”?

①孟子的这句话说明一个人犯错误是难免的,但要学会从错误中吸取教训,使错误变成正确的先导,从而激发进取的意志,有所作为。

②但有些错误是不能犯的,一失足成千古恨,如闯红灯酒后驾车造成车祸,给自己给他人带来无可挽回的损失和灾难。

③所以,我们在任何时候都要学会三思而后行,严于律己,遵纪守法,不断的完善自己。

13.有人说,现在生活条件优裕了,“生于忧患,死于安乐”已经失去了意义,请谈谈对这一观点的看法。

这一观点不正确。越是生活条件优裕,越要居安思危。一方面,优裕的条件容易使人懒散、堕落、不思进取。另一方面,即使优裕的生活中,也会有各种各样的挫折,要想战胜这些挫折,必须树立忧患意识。其三,经历过困境的人,才干会得以增长,这会提高他应对各种复杂多变的客观世界的能力,从而提高工作效率和效果。所以,生活条件优越与树立“生于忧患,死于安乐”意识并不矛盾。

14.今天,社会安定繁荣,人民生活水平不断提高,孟子所说的“生于忧患,死于安乐”对我们来说还有什么现实意义?

首先,它提醒我们不要贪图安逸,要居安思危。其次,它激励我们发愤图强,争取更大发展。无论当今社会发展到什么程度我们都要有竞争意识、忧患意识。对于个人来说,不思进取、贪图享乐意味着在竞争中处于失败之地;对于国家而言,落后就要挨打。

15.在成长的道路上,我们常常会遇到各种意想不到的困难,请结合选文内容谈谈你将如何面对。

孟子认为人才是在艰苦的环境中造就的,在成长的道路上,我们会遇到许多困难和挫折,但不能灰心丧气,要迎难而上。一个人只有经历磨难,才能有所作为。只有把困难当成成功的垫脚石,经受住困难的考验,才能到达理想的彼岸。

16.有人认为,国歌的歌词“中华民族到了最危险的时候”应该改掉,因为现在中国的国力强大了,“最危险的时候”已经过去了。请结合这篇课文谈谈你的看法。

不同意。虽然我们国家现在国力强大,繁荣富强,令世人瞩目,但是,我们不能就此停滞不前,而要时刻保持忧患意识,牢记 “生于忧患,死于安乐”的古训,积极进取。只有这样,我们的国家才能永远繁荣富强,立足于世界民族之林。

(同意修改歌词的不给分)

示例:“多难未必能兴邦”。有些国家很脆弱,一次大灾难就会亡国。多难兴邦是有条件的:

一是要有自强不息、奋发进取、无所畏惧、敢于战胜一切困难的精神。中国五千年后依然屹立于世界东方,就是因为中华民族具有这种精神;

二是要有团结一心、众志成城、艰苦奋斗的广大人民。中国近代曾经受到列强欺侮,主要原因是当时的封建王朝腐朽无能,中国人很不团结,像“一盘散沙”,没有抵御外来侵略的能力;

三是要有正确而坚强的领导核心,把人民团结起来,走上通往胜利和成功之路;

四是要沉着冷静地对待天灾人祸,善于分析原因,吸取经验教训,从灾难中学习,找出战胜灾难的正确方法。

17.孟子认为:忧患可使人和国家生存发展,安逸享乐使人和国家萎靡灭亡。可有人也认为:忧患未必能使人和国家谋求生存发展,“多难未必能兴邦”。对此,你的观点如何?

18.根据课文内容,拟写下联。

上联:历经忧患成大器

下联:______________

上联:生无情轻如鸿毛

下联:_____________

贪图享乐葬人才

死有义重于泰山

(2019泰安市)

阅读下面的文字,完成11-14题。

生于忧患,死于安乐

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

【链接中考】

11.对下列各句朗读节奏划分正确的一项是( )

A.管夷吾/举于/士

B.曾益/其所/不能

C.必/先苦/其心志

D.出则/无敌国/外患者

【解析】B项应为:“曾益/其/所不能”,C项应为:“必/先/苦其心志”,D项应为:“出/则无/敌国外患者”。

A

12.下列各句中加点的字,与例句中加点的字意义和用法相同的一项是( )

例句:征于色,发于声,而后喻

A.指通豫南,达于汉阴,可乎?

B.至于负者歌于途,行者休于树

C.受地于先王

D.况才之过于余者乎?

B

在

到

在

从

比

13.下列对选文中画横线的句子翻译正确的一项是( )

A.内心苦恼,坚持思考,然后才能有所作为

B.内心忧困,思虑阻塞,然后才能有所作为。

C.内心忧困,思虑阻塞,然后振作起来。

D.内心苦恼,平衡思虑,然后表现出来。

B

14.下列对文章内容和写法理解分析错误的一项是( )

A.文章的开头运用了排比句式,形成一种无可辩驳的气势,增强了说服力。

B.文章先列举实例,再依据实例讲道理,最后得出“生于忧患而死于安乐”的结论。

C.文章列举六个成功人士的事例,意在论述发现人才、培养人才的重要性。

D.“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。”这句话表达的观点与本文的论点是一致的。

C

【解析】文章的主旨是“生于忧患,死于安乐”。文章开头列举六个人的事例证明了在艰苦环境中造就人才的观点(意在论述要想成才必先经历磨练;只有经过磨练才能有所作为,证明“生于忧患”的观点)。

(2019年北京市)

阅读下面文言文,完成12-14题。(共8分)

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,【甲】所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;因于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。【乙】然后知生于忧患而死于安乐也。

选自《孟子·告子下》)

12.下列选项中加点字的意思都相同的一项是( )(2分)

A.举于市 举一反三 举足轻重 轻举妄动

B.人恒过 过目不忘 悔过自新 言过其实

C.衡于虑 不足为虑 深思熟虑 处心积虑

D.征于色 声色俱厉 眉飞色舞 喜形于色

D

【解析】A.举:被任用/提出/向上抬/行动;

B.过:犯错/经过/过错/超过;

C.虑:思虑/忧虑/思考/思虑;

D.色:神态。

13.翻译文中两处画线语句,并依据上下文对其作出进一步理解,全都正确的一项是( )(2分)

【甲】所以动心忍性,曾益其所不能。

翻译:用(这些)来使他内心受到震动,性格变得坚忍,增加他所不具备的才能。

理解:孟子认为,只有让一个人内心愁苦、筋骨劳累,挨饿受冻,身体疲乏,有做不完的事,才能锤炼他的意志,增长他的才干。

【乙】然后知生于忧患而死于安乐也。

翻译:这样以后人们才会明白,人(或国家)常处于忧愁祸患之中可以生存,而常处于安逸享乐之中则会灭亡。

理解:孟子在阐明困境能使人奋起的道理,并指出造成国家灭亡的原因之后,才得出了“生于忧患,死于安乐”的结论。

乙

【解析】【甲】中理解错误,理解中的内容相当于把“必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”翻译了一遍,其中“行拂乱其所为”,翻译错误,不是有做不完的事,而是扰乱他的行为,使他的行为不顺。故选【乙】。

14.上文论述了“生于忧患,死于安乐”。结合下面两则【链接材料】,简要说明“生于忧患,死于安乐”在赵襄子和隋炀帝身上是如何体现的。(4分)

【链接材料一】赵襄子①攻瞿②,胜老人、中人③,使使者来谒之,襄子方食抟饭④,有忧色。左右曰:“一朝而两城下,此人之所以喜也,今君有忧色何?”泉子曰:“今赵氏之德行,无所于积,一朝而两城下,亡其及我乎?”孔子闻之曰:“赵氏其昌乎!”夫忧所以为昌也,而喜所以为亡也。

(节选自《吕氏春秋·慎大览·慎大》)

【链接材料二】(隋炀帝)恃其富强,不虞⑤后患。驱天下以从⑥欲,罄⑦万物而自本,采城中之子女,求远方之奇异。宫苑是饰,台榭是崇,徭役无时,干戈不戢⑧。遂以四海之尊,殒⑨于匹夫之手,子孙殄绝,为天下笑,可不痛哉!

(节选自《贞观政要·君道第一》)

注:①[赵襄子]春秋末晋国大夫,赵氏家族首领,战国时期赵国的创始人。②[翟(dí)]春秋时期的国家。③[老人、中人]翟国的两座城池。④[抟(tuán)饭]捏成团的饭。⑤[虞]考虑,防范。⑥[从]同“纵”。⑦[罄(qìnɡ)]用尽,消耗殆尽。⑧[干戈不戢(jí)]战事终年不休。⑨[殒(yǔn)]死亡。

【链接材料一】赵襄子①攻瞿②,胜老人、中人③,使使者来谒之,襄子方食抟饭④,有忧色。左右曰:“一朝而两城下,此人之所以喜也,今君有忧色何?”泉子曰:“今赵氏之德行,无所于积,一朝而两城下,亡其及我乎?”孔子闻之曰:“赵氏其昌乎!”夫忧所以为昌也,而喜所以为亡也。

参考译文:赵襄子攻打翟国,攻下了老人城、中人城,(前线)派使者回来禀告襄子,襄子正在吃捏成团的饭,(听了以后,)脸上现出忧愁的神色。身边的人说:“一下子攻下两座城,这是人们感到高兴的事,现在您为什么现出忧愁的神色?”襄子说:“现在我们赵氏的品行,没有丰厚的蓄积,一下子攻下两座城,灭亡恐怕要轮到我了吧!”孔子听到这件事以后说:“赵氏大概要昌盛了吧!”忧虑是能够昌盛的原因,而喜悦是走向灭亡的原因。

【链接材料二】

(隋炀帝)恃其富强,不虞⑤后患。驱天下以从⑥欲,罄⑦万物而自本,采城中之子女,求远方之奇异。宫苑是饰,台榭是崇,徭役无时,干戈不戢⑧。遂以四海之尊,殒⑨于匹夫之手,子孙殄绝,为天下笑,可不痛哉!

参考译文:(隋炀帝)倚仗国家强盛,有恃无恐,不考虑以后的祸患。驱使天下百姓来放纵私欲,用尽天下的财物来供养自己,挑选全国各地的美女,到域外探寻奇珍异宝。装饰宫苑,构筑楼台,徭役常年不断,战事终年不休。于是曾经统治四海的国君,竟然死在匹夫手中,他的子孙也被斩尽杀绝,为天下人所耻笑,这能不令人痛心吗!

(1)赵襄子一天攻打下来两座城池,非但面无喜色,反而愁眉不展,是担忧赵国没有积累什么德行,很快也会灭亡。是生于忧患的体现。

(2)隋炀帝倚仗国家强大,做事不考虑后患,骄奢淫逸,最后国家破灭,身首异处,被天下耻笑,是死于安乐的体现。

14.上文论述了“生于忧患,死于安乐”。结合下面两则【链接材料】,简要说明“生于忧患,死于安乐”在赵襄子和隋炀帝身上是如何体现的。(4分)

【2018年中考内蒙古呼伦贝尔盟、兴安盟卷】文言文阅读,完成下列小题。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患而死于安乐也。 (《生于忧患,死于安乐》)

【乙】上①问侍臣:“创业与守成②孰难?”房玄龄曰:“草昧③之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”魏征对曰:“自古帝王,莫不得之于艰难失之于安逸,守成难矣!”上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难。征与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽④,故知守成之难。然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。”

(选自《资治通鉴·唐纪》)

【注释】①上:指唐太宗。②守成:保持成就。③草昧:蒙昧、模糊不定的状态。④忽:不注意,不重视。

【乙】上①问侍臣:“创业与守成②孰难?”房玄龄曰:“草昧③之初,与群雄并起角力而后臣之,创业难矣!”魏征对曰:“自古帝王,莫不得之于艰难失之于安逸,守成难矣!”上曰:“玄龄与吾共取天下,出百死,得一生,故知创业之难。征与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽④,故知守成之难。然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。”

参考译文:唐太宗问身边大臣:“创业与守成哪个难?”房玄龄:“建国之前,与各路英雄一起角逐争斗而后使他们臣服,还是创业难!”魏征说:“自古以来的帝王,莫不是从艰难境地取得天下,又于安逸中失去天下,守成更难!”太宗说:“玄龄与我共同打下江山,出生入死,所以更体会到创业的艰难。魏征与我共同安定天下,常常担心富贵而导致骄奢,忘乎所以而产生祸乱,所以懂得守成更难。然而创业的艰难,已成为过去的往事,守成的艰难,正应当与诸位慎重对待。”玄龄等人行礼道:“陛下说这一番话,是国家百姓的福气呀!”

7.解释下列句子中加点的词语。

(1)傅说举于版筑之间

( )

(2)空乏其身

( )

(3)衡于虑( )

(4)创业与守成孰难( )

任用、选拔,这里指被选拔的意思

资财缺乏。这里是动词,使他受到贫困(之苦)

通“横”,梗塞、不顺

哪一个,哪一样

8.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.管夷吾举于士

所欲有甚于生者

B.与群雄并起角力而后臣之

征于色发于声而后喻

C.故知创业之难

温故而知新

D.必先苦其心志

其如土石何

B

9.翻译文中画线的句子。

(1)然后知生于忧患而死于安乐也。

(2)然创业之难,既已往矣;守成之难,方当与诸公慎之。

这样之后(人们)才会明白,常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡。

然而创业的艰难,已成为过去的往事了,守成的艰难,正应当与诸位慎重对待。

10.请用“/”标示出下面语句的停顿之处。(标两处)

莫不得之于艰难失之于安逸

莫不/得之于艰难/失之于安逸

11.乙文中唐太宗的治国思想与甲文有相似之处。请结合选文简要分析。

乙文中唐太宗的治国思想“骄奢生于富贵,祸乱生于所忽”,认为在富贵中易滋生骄奢,在疏忽中易产生祸乱,这与甲文中孟子所认为的“生于忧患,死于安乐”的思想是相似的。

本题考查学生对文言文的理解和拓展能力。解答时,结合选文中唐太宗关于“创业”与“守业”的看法,体会他的治国思想,并联系孟子在《生于忧患,死于安乐》中的论述,找到两人治国思想的相似点进行分析整理。乙段中唐太宗与房玄龄和魏征探讨关于“创业与守成孰难”的问题时,提出“征与吾共安天下,常恐骄奢生于富贵,祸乱生于所忽,故知守成之难”,说明唐太宗认为国家安定后,君主因为富贵而变得骄奢淫逸,因为忽视治理而产生祸乱,这与孟子“生于忧患,死于安乐”的观点不谋而合。唐太宗和孟子都认识到了君主需要居安思危,才能守住基业。据此分析作答即可。

【2018年中考四川南充卷】阅读甲、乙两段文言文,完成下列小题。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自孟子《生于忧患,死于安乐》)

【乙】宋昭公出亡,至于鄙,喟然叹曰:“吾知所以亡矣。吾朝臣千人,发政举事,无不曰:‘吾君圣者!’侍御数百人,被服以立,无不曰:‘吾君丽者!’内外不闻吾过,是以至此!”由宋君观之,人君之所以离国家失社稷者,谄谀者众也。故宋昭公亡而能悟,卒得反国。

(选自《新序》)

【乙】译文:宋昭公出外逃亡,到达了边境(邻国),感慨说道:“我知道亡国的原因了。我朝做官的千把人,干政事的时候,没有一个不说:‘我们君主圣明!’侍者卫士数百人,披着衣服站立,没有一个不说:‘我们君王长得美!’朝内朝外都听不到说我的过错,因此到了这个地步!”在宋君看来,做君王的之所以离开国家失掉社稷,是因为说谄媚话的人太多。所以宋昭公亡了国但是能够醒悟,最后得以重振国家。

【乙】宋昭公出亡,至于鄙,喟然叹曰:“吾知所以亡矣。吾朝臣千人,发政举事,无不曰:‘吾君圣者!’侍御数百人,被服以立,无不曰:‘吾君丽者!’内外不闻吾过,是以至此!”由宋君观之,人君之所以离国家失社稷者,谄谀者众也。故宋昭公亡而能悟,卒得反国。

22.解释下列句中加点的词语。

(1)苦其心志( )

(2)困于心衡于虑( )

(3)至于鄙( )

(4)卒得反国( )

使……痛苦

通“横”,梗塞、不顺

边境 (边远的地方)

最终(终于,最后)

23.下列加点词意义和用法相同的一项是( )

A.喟然叹日

然后知生于忧患而死于安乐

B.被服以立

不以物喜,不以己悲

C.故宋昭公亡而能悟

温故而知新

D.孙叔敖举于海

所恶有甚于死者

C

24.请翻译下列句子。

(1)征于色发于声而后喻。

(2)内外不闻吾过,是以至此!

(一个人的想法,只有)表现在脸色上,流露在言谈中,然后才能被人们了解。

朝内朝外都不能使我听到我的过失,因此到了这个地步!

25.结合甲、乙两文,概括宋昭公“离国家失社稷”的原因。

“谄谀者众”; 无“法家拂士”。

【解析】考查对文章内容的理解分析能力。在理解两文内容的基础上,分析概括作答。从“吾朝臣千人,发豉举事,无不曰:‘吾君圣者!’”可以看出朝廷中缺少“法家拂士”是宋昭公“离国家失社稷”的原因之一。从“人君之所以离国家失社稷者,谄谀者众也”可以看出“谄谀者众”也是宋昭公“离国家失社稷”的原因之一。据此理解作答。

【2018年中考天津】阅读《生于忧患,死于安乐》一文,完成9-11题。

生于忧患,死于安乐

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之中,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

9.下面句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.舜发于畎亩之中 畎亩:田间,田地

B.天将降大任于是人也 任:责任,使命

C.行拂乱其所为 拂:违背

D.征于色发于声而后喻 喻:告诉

D

10.下面句子中有通假字的一项是( )

A.百里奚举于市

B.必先苦其心志

C.空乏其身

D.困于心衡于虑而后作

D

8.下面对选文的理解,不正确的一项是( )

A.作者从个人和国家两个不同角度论证了“生于忧患,死于安乐”的道理。

B.文章开篇以六位先贤的经历证明:只有出身贫贱的人,才能成就不平凡的事业。

C.文章列举事例和阐述道理相结合,逐层推论,结构紧凑,论证缜密。

D.本文笔带锋芒,语言犀利,气势磅礴,对今天的写作仍具借鉴意义。

B

【解析】B项“只有出身贫贱的人,才能成就不平凡的事业”对选文的理解分析不正确。此句说法过于绝对。这六个人的经历都是吃得苦中苦方为人上人的典型例子。论证了人才要在忧患中造就的道理。

【2018年中考广东深圳卷】文言文对比阅读

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

【乙】孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信机。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知以不利为利矣。知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

——选自《吕氏春秋》

【乙】孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚越之间有寝之丘者,此其地不利,而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信机。可长有者,其唯此也。”孙叔敖死,王果以美地封其子,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知以不利为利矣。知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。

译文:孙叔敖患了(重)病,临死的时候告诫他的儿子说:“大王多次赐给我土地,我都没有接受。如果我死了,大王就会赐给你土地,你一定不要接受肥沃富饶的土地。楚和越国之间有个寝丘,这个地方土地贫瘠,而且地名很不吉利。楚人長惧鬼,而越人迷信鬼神和灾祥。所以,能够长久占有的封地,恐怕只有这块土地了。”孙叔数死后,楚王果然把肥美的土地赐给他的儿子,但是孙叔敖的儿子谢绝了,请求赐给寝丘,所以这块土地至今没有被他人占有。孙叔敖的智慧在于懂得不把世俗心目中的利益看作利益懂得把别人所厌恶的东西当作自己所喜爱的东西,这就是有智慧的人不同于世俗的人的原因。

7.解释下列加点的字

(1)舜发于畎亩之中( )

(2)困于心,衡于虑( )

(3)王数封我矣( )

(4)而子辞( )

起,指被任用

通“横”,梗塞、不顺

多次

推辞,谢绝

8.翻译句子。

(1)所以动心忍性,曾益其所不能。

(2)知以人之所恶为己之所喜。

用这些方法使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他原来没有的才干。

懂得把别人所厌恶的东西当作自己所喜爱的东西。

9.问答题:写乙文孙叔敖之子“请寝之丘”为封地的原因是什么?结合甲文进行解释。

接受肥沃的土地,一定会是兵家必争,没办法长期占有,而寝之丘是一块不吉利的土地,楚人和越人都很忌讳,所以能够长期占有,孙叔敖是一个有大智慧的人,懂得甲文中的居安思危的精神,不仅在位之时不倨傲,多次拒绝大王的封赏,在将死之时也告诫儿子只能接受不吉利的土地。

【解析】此题属于文言文要点的提取概括,要求结合甲文来解释孙叔敖之子“请寝之丘”为封地的原因。理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,读懂内容,这是归纳概括的前提和基础。孙叔敖在将死之时告诫儿子授受不吉利的土地。其原因是楚人和越人都很忌讳,所以这样他的儿子才能长期占有。而肥沃的土地会招致战争。

【2018年中考贵州毕节】文言文阅读

生于忧患,死于安乐

《孟子》

舜发于吠亩之中,傅说举于版筑之间,胶高举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。人则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

15.解释下列加点词语在句中的意思。

(1)故天将降大任于是人也( )

(2)困于心,衡于虑( )

(3)必先苦其心志( )

给

通“横”,梗塞、不顺

使……受苦

16.用现代汉语翻译“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。”

(一个国家,如果)在国内没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外没有势力、地位相当的国家和来自国外的忧患,国家往往会灭亡。

17.唐代名臣魏征认为:帝王心怀忧贫,就能任贤受谏;心怀安乐,就会危及国家。这印证了本文的中心论点:_____________________。

生于忧患而死于安乐

18.在生活条件日益优越的今天,你认为文中的哪一点仍然是人们增加才能,有所成就的必要条件?请结合生活实际谈谈你的理解。

示例:我认为人恒过,然后能改,是今天人们增长才干的必要条件。因为任何一个人奋斗的过程中,都会犯错。聪明的人会吃一堑,长一智,举一反三,进而获得成功;愚蠢的人撞了“南墙”也不回头,或者是不以为然,那他依然会在前一块石头上摔跤,终将一事无成。

【解析】本题属于开放性题目。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,结合自己是生活实际来发表看法即可。结合文章内容,围绕着“在生活中经历挫折,承受失败是成功的必要条件”来阐述,言之有理即可。

(2017年青海省西宁市)

阅读《生于忧患,死于安乐》回答问题。(9分)

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

11.解释下列句中加点的实词。(2分)

(1)行拂乱其所为( )

(2)入则无法家拂士( )

违背

通“弼”,辅佐

12.解释下列句中加点的虚词。(2分)

(1)管夷吾举于士( )

(2)曾益其所不能( )

介词,从

代词,他

13.用现代汉语翻译“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身”一句。(2分)

所以,上天要下达重大使命给这样的人,一定先要使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他饱受饥饿之苦,使他身处贫困之中。

14.文章中列举六位名人的事例有何作用?(2分)

连用六个名人的事例是为了举实例说明这些人虽出身贫贱,但他们在经受了艰苦磨练之后,终于成就了不平凡的事业,也从正面论证经受磨炼的好处。(运用举例论证,意在说明人要成大器,担负重任,必须经受磨练)。这就为下文进一步论理奠定了坚实基础。

15.本文的中心论点是“ ”(选用文中句子回答)

生于忧患,死于安乐

[2016·郴州]文言文阅读(16分)

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

【乙】上①谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,尤宜将护,傥②遽自放纵,病复作,则不可救矣。今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然朕日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。”魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。”

【注】①上:指唐太宗。②傥:倘若。

【乙】上①谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,尤宜将护,傥②遽自放纵,病复作,则不可救矣。今中国幸安,四夷俱服,诚自古所希,然朕日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。”魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。”

译文:唐太宗对亲近的大臣们说:“治国就像治病—样,即使病好了,也应当休养护理,倘若马上就自我放开纵欲,一旦旧病复发,就没有办法解救了。现在国家很幸运地得到和平安宁,四方的少数民族都服从,这真是自古以来所罕有的,但是我一天比一天小心,只害怕这种情况不能维护久远,所以我很希望多次听到你们的进谏争辩啊。”魏征回答说:“国内国外得到治理安宁,臣不认为这是值得喜庆的,只对陛下居安思危感到喜悦。

11.解释下列标色的词。(4分)

(1)管夷吾举于士 ( )

(2)困于心衡于虑( )

(3)病虽愈( )

(4)四夷俱服( )

狱官

通“横”,梗塞、不顺

即使

臣服,服从

12. 翻译文中画线的句子。 (4分)

(1)所以动心忍性,曾益其所不能。

(2)故欲数闻卿辈谏争也。

用这些方法使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,增加他原来没有的才干。

评分标准:2分。紧扣“所以” “动” “忍” “曾”的理解,错一处扣1分,扣完为止。

所以(我)很希望多次听到你们的进谏争辩。

评分标准:2分。紧扣“故”“数”字的理解,错一处扣1分,扣完为止。

13.甲文开头连用六个排比的作用是什么?乙文开头运用比喻的作有又是什么? (4分)

甲文连用六个排比,举出事实说明这些人虽出身贫贱,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。

乙文运用比喻,用治病来比喻治国,说明国家虽然强大了,但仍然要小心谨慎,居安思危。

评分标准:4分。每问2分,意近即可。

14.结合甲文的观点,说说魏征、“唯喜陛下居安思危”的原因。 (4分)

甲文告诉我们忧愁祸患能使人生存发展,安逸享乐会导致颓废衰亡。唐太宗虽身处太平盛世,但有强烈的忧患意识,即能居安思危,也就尤为可贵、可喜。

评分标准:4分。写出甲文观点2分,分析乙文2分。意近即可。

【2016·辽宁省沈阳】阅读选文,完成7~10题。(14分)

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

【乙】古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。此其所挟持①者甚大,而其志甚远也。

观夫高祖之所以胜,而项籍②之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。项籍惟不能忍,是以百战百胜,而轻③用其锋;高祖忍之,养其全锋而待其弊④,此子房⑤教之也。当淮阴⑥破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。由此观之犹有刚强不能忍之气非子房其谁全之? (选自《留侯论》,有删节)

【注释】①挟持:内心怀有。②项籍:即项羽。③轻:轻易。④弊:疲弊。⑤子房:即张良,字子房,为汉高祖刘邦主要谋士。⑥淮阴:指韩信。

译文:古时候被人称作豪杰的志士,一定具有胜人的节操,(有)一般人的常情所无法忍受的度量。有勇无谋的人被侮辱,一定会拔起剑,挺身上前搏斗,这不足够被称为勇士。天下真正具有豪杰气概的人,遇到突发的情形毫不惊慌,当无原因受到别人侮辱时,也不愤怒。这是因为他们胸怀极大的抱负,志向非常高远。

看那汉高祖之所以成功,项羽之所以失败,原因就在于一个能忍耐、一个不能忍耐罢了。项羽不能忍耐,因此战争中是百战百胜,但是随随便便使用他的刀锋(不懂得珍惜和保存自己的实力)。汉高祖能忍耐,保持自己完整的锋锐的战斗力,等到对方疲敝。这是张良教他的。当淮阴侯韩信攻破齐国要自立为王,高祖为此发怒了,语气脸色都显露出来,从此可看出,他还有刚强不能忍耐的气度,不是张良,谁能成全他?

【乙】古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。此其所挟持①者甚大,而其志甚远也。

观夫高祖之所以胜,而项籍②之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。项籍惟不能忍,是以百战百胜,而轻③用其锋;高祖忍之,养其全锋而待其弊④,此子房⑤教之也。当淮阴⑥破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。由此观之犹有刚强不能忍之气非子房其谁全之? (选自《留侯论》,有删节)

7.下面句子中加点词意思或用法相同的一组是( )(3分)

A.必有过人之节

能面刺寡人之过者

B.匹夫见辱

自非亭午夜分,不见曦月

C.而其志甚远也

亲贤臣,远小人

D.而轻用其锋

既出,得其船

D

超过,胜过

过错

表被动

看见

远大

形作动,疏远

代词,他的

代词,他的

8.请用现代汉语翻译下面句子。(5分)

(1)卒然临之而不惊。

(2)当淮阴破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。

突然面对意外而不慌乱。

当韩信攻破齐国想要自己称王时,高祖非常生气,怒气显露在言语和神色上。

9.请用“/”给下面的句子断句。(断两处)(2分)

由 此 观 之 犹 有 刚 强 不 能 忍 之 气 非 子 房 其 谁 全 之

由此观之/犹有刚强不能忍之气/非子房其谁全之

【解析】这个句子的意思是:从此可看出,他还有刚强不能忍耐的气度,不是张良,谁能成全他?然后根据句意来断句。

10.【甲】文通过列举古代几位圣君贤臣的事例,论述了造就人才的客观因素是__________

__________;【乙】文通过高祖与项籍的对比,论述了成大业者自身应具备的素质是_____。(4分)

逆境(磨难、困境亦可)

忍耐

【解析】此题考查文章的内容理解。甲文是课内重点篇目,根据积累回答;乙文从关键语句“古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者”可以概括出答案:忍耐。

阅读下面三段文言文,完成10-14题。

【甲】天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【乙】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

【丙】舜发于吠亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

【模拟演练】

1.用“/”标出下面句子的朗读停顿。(4分)

(1)域 民 不 以 封 疆 之 界

(2)故 天 将 降 大 任 于 是 人 也

(1)域民 / 不以 / 封疆之界

(2)故 / 天将降大任 / 于是人也

2.解释加点的字。(4分)

(1)人恒过 过:____________________

(2)张仪岂不诚大丈夫哉 诚:___________

(3)亲戚畔之 畔:____________

(4)多助之至 之:____________

名词作动词,犯错误

真正,确实

同“叛”,背叛

到

3.下列事例不适合作为“生于忧患”这一论点的论据是( ) (2分)

A.越王勾践卧薪尝胆,最终吞并吴国。

B.吴王夫差沉迷声色,导致国破身亡。

C.周文王被拘,而推演《周易》。

D.孔仲尼困厄,而写作《春秋》。

B

解析:吴王夫差沉迷声色,导致国破身亡是“死于安乐”的论据。

4.翻译句子。(4分)

(1)委而去之,是地利不如人和也。

(2)得志,与民由之;不得志,独行其道。

弃城而逃,这是因为有利于作战的地理形势比不上人心所向、内部团结啊。

得志的时候和百姓一同遵循正道而行,不得志的时候独自走自己的道路。

5.《孟子》文章以雄辩著称,大量使用排比句,气势非凡。请从【甲】【乙】【丙】中任举一个例子做具体分析。(4分)

示例1:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”三句采取排比形式,气势磅礴、义正词严地指出了大丈夫精神的实质,三个“天下之”的反复,也将大丈夫精神的崇高性推到极致。

示例2:“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”采用排比的句式连举六个事例,形成一种无可辩驳的气势,更增强了文章的说服力。

6.【丙】文论述了“生于忧患,死于安乐”。结合下面两则【链接材料】,简要说明“生于忧患,死于安乐”在赵襄子和隋炀帝身上是如何体现的。(4分)

【链接材料一】赵襄子①攻瞿②,胜老人、中人③,使使者来谒之,襄子方食抟饭④,有忧色。左右曰:“一朝而两城下,此人之所以喜也,今君有忧色何?”泉子曰:“今赵氏之德行,无所于积,一朝而两城下,亡其及我乎?”孔子闻之曰:“赵氏其昌乎!”夫忧所以为昌也,而喜所以为亡也。

(节选自《吕氏春秋·慎大览·慎大》)

【链接材料二】(隋炀帝)恃其富强,不虞⑤后患。驱天下以从⑥欲,罄⑦万物而自本,采城中之子女,求远方之奇异。宫苑是饰,台榭是崇,徭役无时,干戈不戢⑧。遂以四海之尊,殒⑨于匹夫之手,子孙殄绝,为天下笑,可不痛哉!

(节选自《贞观政要·君道第一》)

注:①[赵襄子]春秋末晋国大夫,赵氏家族首领,战国时期赵国的创始人。②[翟(dí)]春秋时期的国家。③[老人、中人]翟国的两座城池。④[抟(tuán)饭]捏成团的饭。⑤[虞]考虑,防范。⑥[从]同“纵”。⑦[罄(qìng)]用尽,消耗殆尽。⑧[干戈不戢(jí)]战事终年不休。⑨[殒(yǔn)]死亡。

6.【丙】文论述了“生于忧患,死于安乐”。结合下面两则【链接材料】,简要说明“生于忧患,死于安乐”在赵襄子和隋炀帝身上是如何体现的。(4分)

示例:赵襄子取得“一朝而两城下”的胜利之后仍然忧虑,反思自己的德行,后来赵氏得以昌盛,这体现了“生于忧患”;

隋炀帝“恃其富强,不虞后患”穷奢极欲,以致身死国灭,这体现了“死于安乐”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读