22 《孟子》三章《富贵不能淫》课件(33张ppt)

文档属性

| 名称 | 22 《孟子》三章《富贵不能淫》课件(33张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 527.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-04 15:35:08 | ||

图片预览

文档简介

《孟子二章》

孟子名言

民为贵,社稷次之,君为轻。

百姓最为重要,国家其次,国君为轻.

穷则独善其身,达则兼济天下。

不得志的时候管好自己的道德修养,得志的时候努力让百姓得到好处。

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

孝敬自己的长辈时不忘记别的老人,抚养自己的小辈时不忘记别的的小孩。

《孟子》的故事

《三字经》里说:昔孟母,择邻处。孟子母亲为他有良好的学习环境,搬了三次家。孟子小时,住的地方离墓地很近,孟子玩起办理丧事的游戏。他的母亲说:“这个地方不适合孩子居住。”于是将家搬到集市旁,孟子学做买卖的游戏。母亲又将家搬到学宫旁边,孟子学习鞠躬行礼的礼节。孟母说:“这才是孩子居住的地方。”就在这里定居下来了。

孟母三迁

孟子对齐王的昏庸不满,便对他说:“王也太不明智了,天下虽有生命力很强的生物,可是你把它在阳光下晒了一天,却放在阴寒的地方冻了它十天,它那里还活着成呢!我跟王在一起的时间很短的,王即使有一点从善的决心,可是我一离开你,那些奸臣又来哄骗你,你又会听信他们的话,叫我怎么办呢?

一曝十寒

原意:即使是最容易生长的植物,晒一天,冻十天,也不能生长。比喻学习或工作一时勤奋,一时又懒散,没有恒心。

孟子成语

缘木求鱼

爬到树上去找鱼。

比喻方向或办法不对头,不可能达到目的。

孟子成语

揠苗助长

把苗拔起,帮助其生长,后用来比喻违反事物的发展规律,急于求成,反而坏事。也作“拔苗助长”。

富贵不能淫

学习目标

知识与能力:

1.了解有关孟子的文学常识,积累文言词汇。(重点)

2.理解文章大意,理清文章思路。(重点)

过程与方法:

反复阅读、小组讨论

情感态度价值观:

懂得困境中造就人才、国无忧患意识易遭灭亡的道理

学习目标

自学指导

(5分钟独立思考勾画,3分钟小组解决问题,讨论第3题)

1、了解本文作者及相关文学常识

2、根据课下注释疏通文意,并将不懂之处勾画出来

3、找一找文中的文言现象:通假字、一词多义、古今异义、词类活用等。

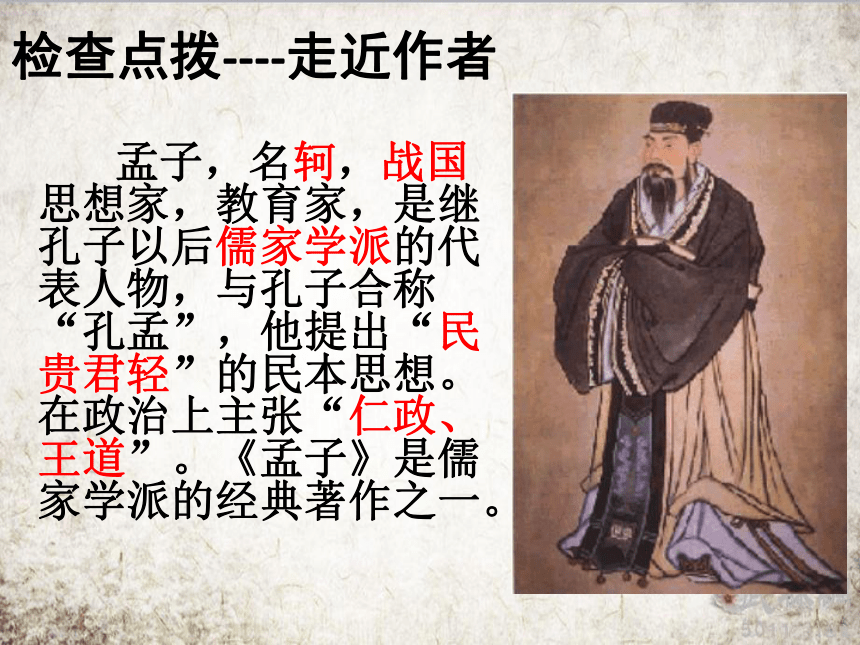

检查点拨----走近作者

孟子,名轲,战国思想家,教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,他提出“民贵君轻”的民本思想。在政治上主张“仁政、王道”。《孟子》是儒家学派的经典著作之一。

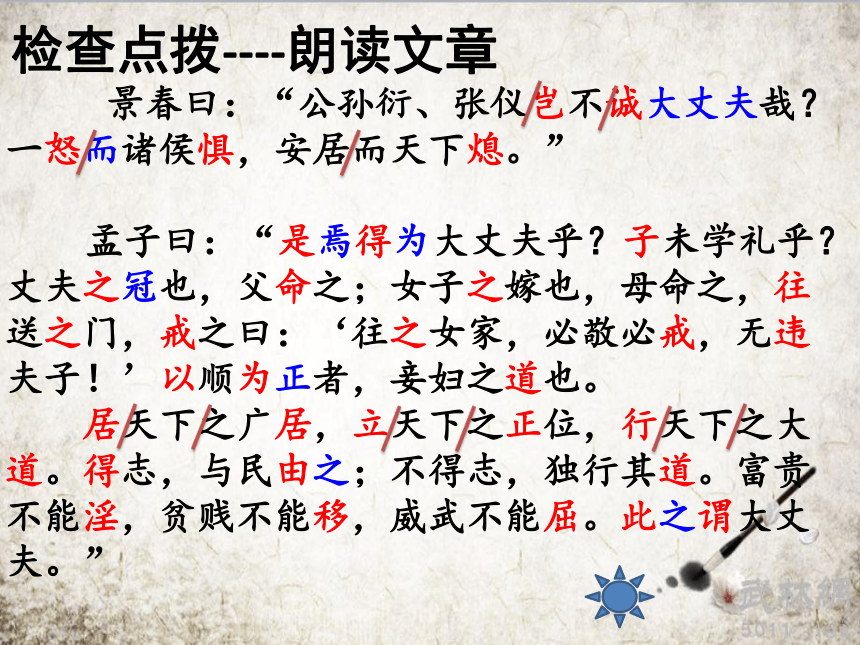

检查点拨----朗读文章

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

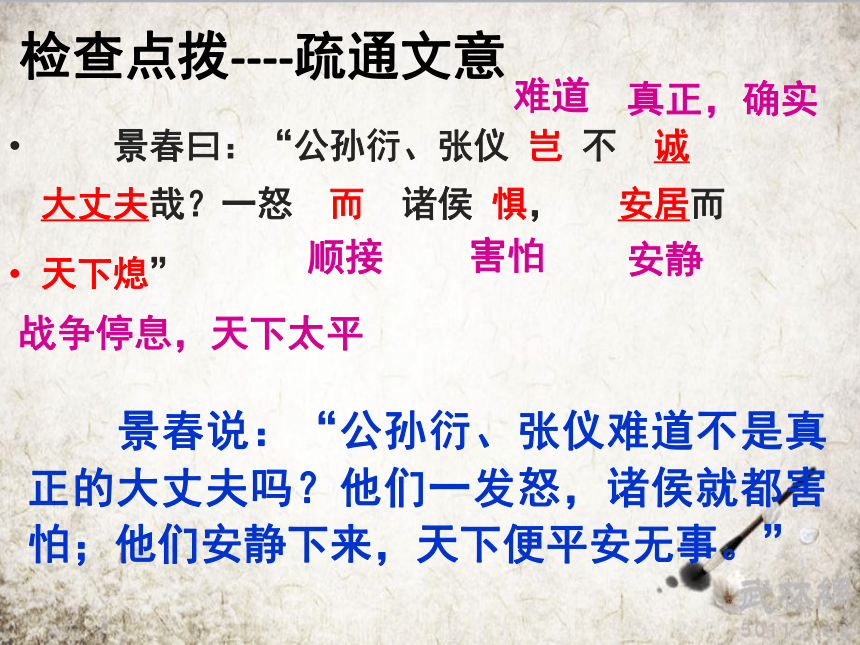

景春曰:“公孙衍、张仪 岂 不 诚 大丈夫哉?一怒 而 诸侯 惧, 安居而

天下熄”

安静

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下便平安无事。”

战争停息,天下太平

难道

真正,确实

顺接

害怕

检查点拨----疏通文意

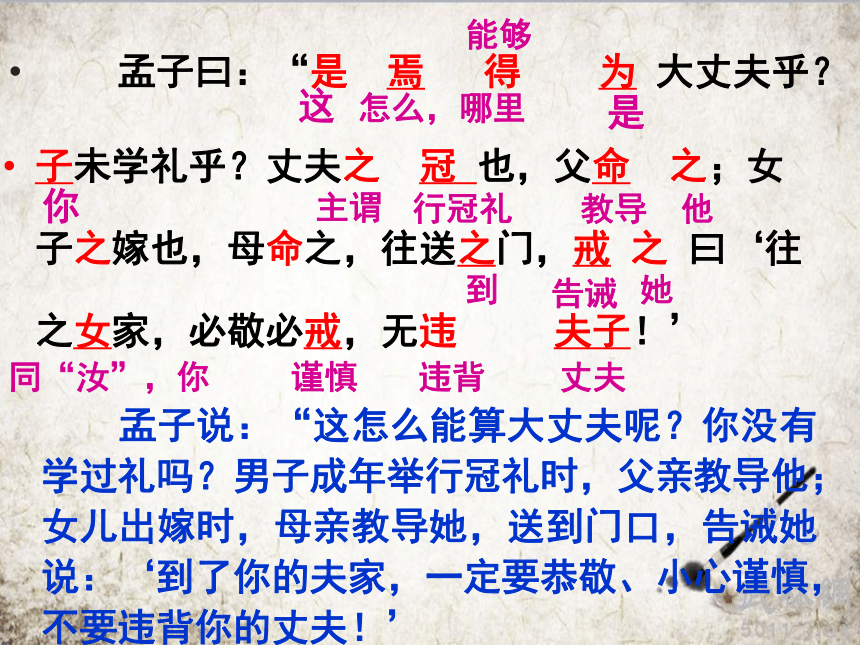

孟子曰:“是 焉 得 为 大丈夫乎?

子未学礼乎?丈夫之 冠 也,父命 之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒 之 曰‘往之女家,必敬必戒,无违 夫子!’

你

到

谨慎

孟子说:“这怎么能算大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子成年举行冠礼时,父亲教导他;女儿出嫁时,母亲教导她,送到门口,告诫她说:‘到了你的夫家,一定要恭敬、小心谨慎,不要违背你的丈夫!’

这

怎么,哪里

是

能够

主谓

他

她

同“汝”,你

违背

丈夫

教导

行冠礼

告诫

以顺为 正 者,妾妇之道 也。 居 天下 之 广 居,立天下之正位,行天下之大道;得志,与民由 之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,

威武不能屈, 此 之 谓 大丈夫。”

使……动摇

使……迷惑

使……屈服

居住

住宅

准则、标准

表判断、是

宽广

站在

走

遵从

代指正道

自己的

这样(的人)

主谓

称

把…作为

以顺从为原则的,是妇女之道。住在天下宽敞的住宅“仁”里,站在天下最正确的位置“礼”上,走在天下最光明的大路“义”上。得志的时候和百姓一同遵循正道而行,不得志的时候独自走自己的道路。富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服。这样的人才称得上大丈夫!”

检查点拨----文言现象

1.通假字

往之女家(“女”同“汝”,你。)

2.词类活用

富贵不能淫(使动用法,使……惑乱;

使……迷惑。)

贫贱不能移(使动用法,使……改变;

使……动摇。)

威武不能屈(使动用法,使……屈服。)

富贵不能淫

第二课时

学习目标

知识与能力:

1.梳理文章内容,理清思路

过程与方法:

反复阅读、小组讨论

情感态度价值观:

懂得困境中造就人才、国无忧患意识易遭灭亡的道理

学习目标

自学指导

1.什么样的人是景春心目中的大丈夫?

2.从景春的话中,可以看出他对公孙衍、张仪持什么态度?是如何看出来的?这两句话应该用什么样的语气来读?

3. 孟子并不认同景春的观点,他的反驳可以分为哪几个层次?主要内容分别是什么?分别应该以什么样的语气来读?

4.孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称大丈夫?

5.如何理解孟子所说的“妾妇之道”?其中运用了什么表现手法?

6.在孟子心目中,什么样的人才是真正的大丈夫?

(5分钟独立思考勾画,

3分钟小组解决问题)

1.什么样的人是景春心目中的大丈夫?

景春心目中的大丈夫,是像公孙衍、张仪那样位高权重,令人望而生畏的当权者。

课文分析

2.从景春的话中,可以看出他对公孙衍、张仪持什么态度?是如何看出来的?这两句话应该用什么样的语气来读?

敬仰、崇拜、羡慕。

从反问句式、副词“诚”以及对他们能力的夸张性描述上可以看出来。

应该以一种肯定、赞叹并试图得到听话人认可的语气来读。

3. 孟子并不认同景春的观点,他的反驳可以分为哪几个层次?主要内容分别是什么?分别应该以什么样的语气来读?

两个层次。

“是焉得为大丈夫”至“妾妇之道也”为第一层,反驳景春的观点,认为公孙衍、张仪所行不过是迎合主上的“妾妇之道”,称不上大丈夫;

“居天下之广居”至“此之谓大丈夫”为第二层,正面提出何谓大丈夫。

前一个层次应该读出不屑、轻蔑和鄙视,

后一个层次应该读得慷慨激昂、掷地有声。

“破”

“立”

4.孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称大丈夫?

孟子认为公孙衍、张仪既没有独立的人格,也没有独立的判断善恶、是非、曲直的标准,他们所做的一切无非是在迎合君王的喜好,这样的人当然算不上大丈夫。

5.如何理解孟子所说的“妾妇之道”?其中运用了什么表现手法?

孟子善于用类比来说理,此处就是用“妻妾之道”来类比“公孙衍、张仪之道”,指出公孙衍、张仪等人只不过是顺从君王的意志罢了,就像出嫁的女子完全顺从丈夫的意志一样,他们没有独立的人格,也没有独立判断善恶、是非、曲直的标准,其所作所为只是为了迎合君王的喜好,他们不是真正的大丈夫。

富贵不能淫

第三课时

学习目标

知识与能力:

1.理解何为大丈夫

2.了解孟子散文的语言风格

过程与方法:

反复阅读、小组讨论

情感态度价值观:

懂得困境中造就人才、国无忧患意识易遭灭亡的道理

学习目标

自学指导

6.在孟子心目中,什么样的人才是真正的大丈夫?

7.文章所论述的成为“大丈夫”的三个标准,顺序能否颠倒?为什么?

8.对比分析孟子所说的“妾妇之道”与“大丈夫之道”的区别?

9.谈谈“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”的现实意义。

10.每个人的心目中都有自己大丈夫的标准,肯定珍藏着许多大丈夫的名字,谈谈你所了解的大丈夫形象?请举例说明。

11.孟子散文的语言风格

(5分钟独立思考勾画,

3分钟小组解决问题)

6.在孟子心目中,什么样的人才是真正的大丈夫?

(1)居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。(大丈夫要讲仁德、守礼法、做事合乎道义。)

(2)得志,与民由之;不得志,独行其道。

(无论得志与否,都不能放弃自己的原则)

(3)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(不能为富贵、贫贱、威武这些外部因素所迷乱、动摇、屈服。 )

7.文章所论述的成为“大丈夫”的三个标准,顺序能否颠倒?为什么?

不能。

“居天下之广居”三句是作为大丈夫应该坚持的根本原则,是核心,是基础,所以必须放在前面;

接下来“得志”“不得志”是分两种情况讨论,是对根本原则的一种补充;

“富贵”“贫贱”“威武”是三种极端情况,具有一定的偶然性,又是进一步的补充,因此置于最后。

8.分析孟子所说的“妾妇之道”与“大丈夫之道”的区别?

妾妇之道”表现为顺从,其本质是在权、利面前无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思;

“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守,一如儒家所倡导的“穷则独善其身,达则兼善天下”。

这句话出自《孟子》,是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。在现实生活中,面对金钱利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

9.拓展延伸,谈谈“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”的现实意义。

10.每个人的心目中都有自己大丈夫的标准,肯定珍藏着许多大丈夫的名字,谈谈你所了解的大丈夫形象?请举例说明。

富贵不能淫——关羽、文天祥、方志敏。

贫贱不能移——陶渊明、杜甫、朱自清。

威武不能屈——闻一多、刘胡兰。

11.孟子的语言风格

(1)善用排比,气势充沛,感情强烈,生动活泼,充分体现了孟子大义凛然的个性,表现了孟子雄辩、善辩的才华;

(2)喜欢使用比喻,能把道理说得深入浅出、生动有趣;

(3)大量运用对比手法,互相比较,道理说得更加清楚,给人的印象特别深刻,加强了文章的说服力。

课堂小结

《富贵不能淫》论述了大丈夫的优秀品质,“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心仁、义、礼的坚守。

孟子名言

民为贵,社稷次之,君为轻。

百姓最为重要,国家其次,国君为轻.

穷则独善其身,达则兼济天下。

不得志的时候管好自己的道德修养,得志的时候努力让百姓得到好处。

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

孝敬自己的长辈时不忘记别的老人,抚养自己的小辈时不忘记别的的小孩。

《孟子》的故事

《三字经》里说:昔孟母,择邻处。孟子母亲为他有良好的学习环境,搬了三次家。孟子小时,住的地方离墓地很近,孟子玩起办理丧事的游戏。他的母亲说:“这个地方不适合孩子居住。”于是将家搬到集市旁,孟子学做买卖的游戏。母亲又将家搬到学宫旁边,孟子学习鞠躬行礼的礼节。孟母说:“这才是孩子居住的地方。”就在这里定居下来了。

孟母三迁

孟子对齐王的昏庸不满,便对他说:“王也太不明智了,天下虽有生命力很强的生物,可是你把它在阳光下晒了一天,却放在阴寒的地方冻了它十天,它那里还活着成呢!我跟王在一起的时间很短的,王即使有一点从善的决心,可是我一离开你,那些奸臣又来哄骗你,你又会听信他们的话,叫我怎么办呢?

一曝十寒

原意:即使是最容易生长的植物,晒一天,冻十天,也不能生长。比喻学习或工作一时勤奋,一时又懒散,没有恒心。

孟子成语

缘木求鱼

爬到树上去找鱼。

比喻方向或办法不对头,不可能达到目的。

孟子成语

揠苗助长

把苗拔起,帮助其生长,后用来比喻违反事物的发展规律,急于求成,反而坏事。也作“拔苗助长”。

富贵不能淫

学习目标

知识与能力:

1.了解有关孟子的文学常识,积累文言词汇。(重点)

2.理解文章大意,理清文章思路。(重点)

过程与方法:

反复阅读、小组讨论

情感态度价值观:

懂得困境中造就人才、国无忧患意识易遭灭亡的道理

学习目标

自学指导

(5分钟独立思考勾画,3分钟小组解决问题,讨论第3题)

1、了解本文作者及相关文学常识

2、根据课下注释疏通文意,并将不懂之处勾画出来

3、找一找文中的文言现象:通假字、一词多义、古今异义、词类活用等。

检查点拨----走近作者

孟子,名轲,战国思想家,教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物,与孔子合称“孔孟”,他提出“民贵君轻”的民本思想。在政治上主张“仁政、王道”。《孟子》是儒家学派的经典著作之一。

检查点拨----朗读文章

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

景春曰:“公孙衍、张仪 岂 不 诚 大丈夫哉?一怒 而 诸侯 惧, 安居而

天下熄”

安静

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下便平安无事。”

战争停息,天下太平

难道

真正,确实

顺接

害怕

检查点拨----疏通文意

孟子曰:“是 焉 得 为 大丈夫乎?

子未学礼乎?丈夫之 冠 也,父命 之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒 之 曰‘往之女家,必敬必戒,无违 夫子!’

你

到

谨慎

孟子说:“这怎么能算大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子成年举行冠礼时,父亲教导他;女儿出嫁时,母亲教导她,送到门口,告诫她说:‘到了你的夫家,一定要恭敬、小心谨慎,不要违背你的丈夫!’

这

怎么,哪里

是

能够

主谓

他

她

同“汝”,你

违背

丈夫

教导

行冠礼

告诫

以顺为 正 者,妾妇之道 也。 居 天下 之 广 居,立天下之正位,行天下之大道;得志,与民由 之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,

威武不能屈, 此 之 谓 大丈夫。”

使……动摇

使……迷惑

使……屈服

居住

住宅

准则、标准

表判断、是

宽广

站在

走

遵从

代指正道

自己的

这样(的人)

主谓

称

把…作为

以顺从为原则的,是妇女之道。住在天下宽敞的住宅“仁”里,站在天下最正确的位置“礼”上,走在天下最光明的大路“义”上。得志的时候和百姓一同遵循正道而行,不得志的时候独自走自己的道路。富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服。这样的人才称得上大丈夫!”

检查点拨----文言现象

1.通假字

往之女家(“女”同“汝”,你。)

2.词类活用

富贵不能淫(使动用法,使……惑乱;

使……迷惑。)

贫贱不能移(使动用法,使……改变;

使……动摇。)

威武不能屈(使动用法,使……屈服。)

富贵不能淫

第二课时

学习目标

知识与能力:

1.梳理文章内容,理清思路

过程与方法:

反复阅读、小组讨论

情感态度价值观:

懂得困境中造就人才、国无忧患意识易遭灭亡的道理

学习目标

自学指导

1.什么样的人是景春心目中的大丈夫?

2.从景春的话中,可以看出他对公孙衍、张仪持什么态度?是如何看出来的?这两句话应该用什么样的语气来读?

3. 孟子并不认同景春的观点,他的反驳可以分为哪几个层次?主要内容分别是什么?分别应该以什么样的语气来读?

4.孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称大丈夫?

5.如何理解孟子所说的“妾妇之道”?其中运用了什么表现手法?

6.在孟子心目中,什么样的人才是真正的大丈夫?

(5分钟独立思考勾画,

3分钟小组解决问题)

1.什么样的人是景春心目中的大丈夫?

景春心目中的大丈夫,是像公孙衍、张仪那样位高权重,令人望而生畏的当权者。

课文分析

2.从景春的话中,可以看出他对公孙衍、张仪持什么态度?是如何看出来的?这两句话应该用什么样的语气来读?

敬仰、崇拜、羡慕。

从反问句式、副词“诚”以及对他们能力的夸张性描述上可以看出来。

应该以一种肯定、赞叹并试图得到听话人认可的语气来读。

3. 孟子并不认同景春的观点,他的反驳可以分为哪几个层次?主要内容分别是什么?分别应该以什么样的语气来读?

两个层次。

“是焉得为大丈夫”至“妾妇之道也”为第一层,反驳景春的观点,认为公孙衍、张仪所行不过是迎合主上的“妾妇之道”,称不上大丈夫;

“居天下之广居”至“此之谓大丈夫”为第二层,正面提出何谓大丈夫。

前一个层次应该读出不屑、轻蔑和鄙视,

后一个层次应该读得慷慨激昂、掷地有声。

“破”

“立”

4.孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称大丈夫?

孟子认为公孙衍、张仪既没有独立的人格,也没有独立的判断善恶、是非、曲直的标准,他们所做的一切无非是在迎合君王的喜好,这样的人当然算不上大丈夫。

5.如何理解孟子所说的“妾妇之道”?其中运用了什么表现手法?

孟子善于用类比来说理,此处就是用“妻妾之道”来类比“公孙衍、张仪之道”,指出公孙衍、张仪等人只不过是顺从君王的意志罢了,就像出嫁的女子完全顺从丈夫的意志一样,他们没有独立的人格,也没有独立判断善恶、是非、曲直的标准,其所作所为只是为了迎合君王的喜好,他们不是真正的大丈夫。

富贵不能淫

第三课时

学习目标

知识与能力:

1.理解何为大丈夫

2.了解孟子散文的语言风格

过程与方法:

反复阅读、小组讨论

情感态度价值观:

懂得困境中造就人才、国无忧患意识易遭灭亡的道理

学习目标

自学指导

6.在孟子心目中,什么样的人才是真正的大丈夫?

7.文章所论述的成为“大丈夫”的三个标准,顺序能否颠倒?为什么?

8.对比分析孟子所说的“妾妇之道”与“大丈夫之道”的区别?

9.谈谈“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”的现实意义。

10.每个人的心目中都有自己大丈夫的标准,肯定珍藏着许多大丈夫的名字,谈谈你所了解的大丈夫形象?请举例说明。

11.孟子散文的语言风格

(5分钟独立思考勾画,

3分钟小组解决问题)

6.在孟子心目中,什么样的人才是真正的大丈夫?

(1)居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。(大丈夫要讲仁德、守礼法、做事合乎道义。)

(2)得志,与民由之;不得志,独行其道。

(无论得志与否,都不能放弃自己的原则)

(3)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(不能为富贵、贫贱、威武这些外部因素所迷乱、动摇、屈服。 )

7.文章所论述的成为“大丈夫”的三个标准,顺序能否颠倒?为什么?

不能。

“居天下之广居”三句是作为大丈夫应该坚持的根本原则,是核心,是基础,所以必须放在前面;

接下来“得志”“不得志”是分两种情况讨论,是对根本原则的一种补充;

“富贵”“贫贱”“威武”是三种极端情况,具有一定的偶然性,又是进一步的补充,因此置于最后。

8.分析孟子所说的“妾妇之道”与“大丈夫之道”的区别?

妾妇之道”表现为顺从,其本质是在权、利面前无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思;

“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守,一如儒家所倡导的“穷则独善其身,达则兼善天下”。

这句话出自《孟子》,是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。在现实生活中,面对金钱利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

9.拓展延伸,谈谈“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。”的现实意义。

10.每个人的心目中都有自己大丈夫的标准,肯定珍藏着许多大丈夫的名字,谈谈你所了解的大丈夫形象?请举例说明。

富贵不能淫——关羽、文天祥、方志敏。

贫贱不能移——陶渊明、杜甫、朱自清。

威武不能屈——闻一多、刘胡兰。

11.孟子的语言风格

(1)善用排比,气势充沛,感情强烈,生动活泼,充分体现了孟子大义凛然的个性,表现了孟子雄辩、善辩的才华;

(2)喜欢使用比喻,能把道理说得深入浅出、生动有趣;

(3)大量运用对比手法,互相比较,道理说得更加清楚,给人的印象特别深刻,加强了文章的说服力。

课堂小结

《富贵不能淫》论述了大丈夫的优秀品质,“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心仁、义、礼的坚守。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读