22 《孟子》三章 得道多助,失道寡助 课件(幻灯片20张)

文档属性

| 名称 | 22 《孟子》三章 得道多助,失道寡助 课件(幻灯片20张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 404.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-25 10:46:13 | ||

图片预览

文档简介

《孟子》三章(一)

得道多助,失道寡助

分享资料,了解孟子和他所处的时代。

任务一

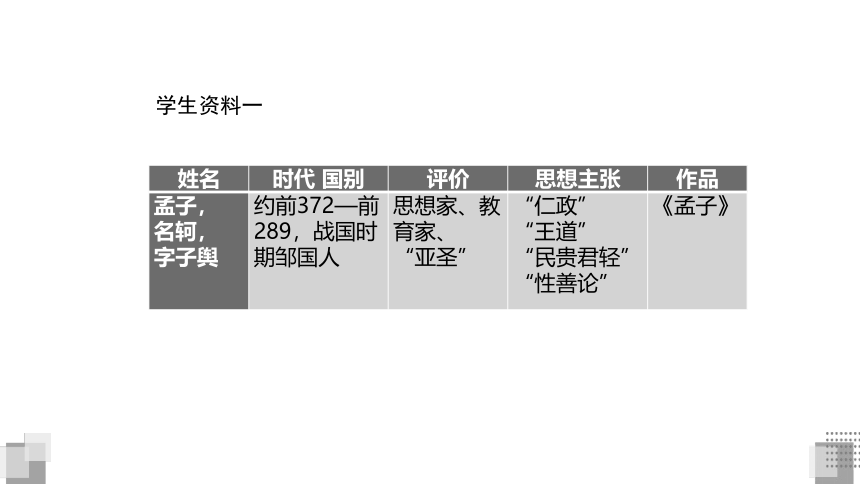

学生资料一

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}姓名

时代 国别

评价

思想主张

作品

孟子,

名轲,

字子舆

约前372—前289,战国时期邹国人

思想家、教育家、 “亚圣”

“仁政”

“王道”

“民贵君轻”

“性善论”

《孟子》

学生资料二

争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。

——《孟子·离娄上》

庖有肥肉,厩有肥马。

——《孟子·梁惠王上》

仰不足以事父母,俯不足以蓄妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡。

——《孟子·梁惠王上》

补充资料:

“四书”:

《孟子》《论语》《大学》《中庸》

1. “三里之城”“寡助之至”“亲戚畔之” 三个句子

中都有“之”,它们的意思相同吗?

之:助词,的;

动词,往、到……去;

代词,指人或物;

指示代词,相当于“此”“这”;

放在主谓结构之间,取消句子独立性 。

任务二 梳理文意,释疑解难

2. “委而去之”的“委”和“去”是什么意思?这句话

应该怎么理解?

:放弃,舍弃,不振作……

:离开,除去,放弃,失掉,距离,往……

理解:弃城而逃。

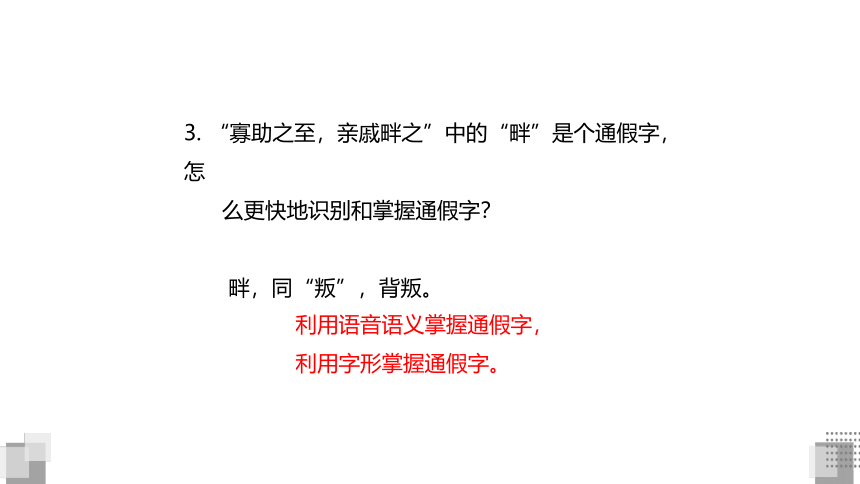

3. “寡助之至,亲戚畔之”中的“畔”是个通假字,怎

么更快地识别和掌握通假字?

畔,同“叛”,背叛。

利用语音语义掌握通假字,

利用字形掌握通假字。

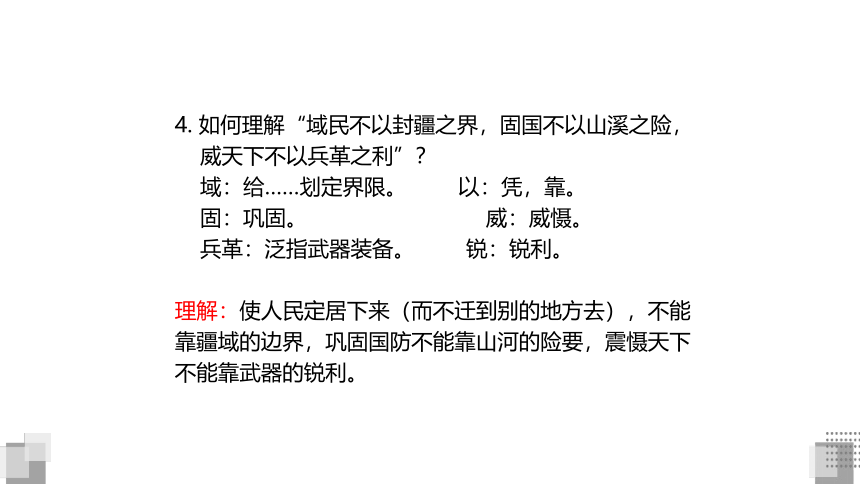

4. 如何理解“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,

威天下不以兵革之利”?

域:给……划定界限。 以:凭,靠。

固:巩固。 威:威慑。

兵革:泛指武器装备。 锐:锐利。

理解:使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

大抵观书先须熟读,使言皆出于吾之口。继之以精思,使其意皆出于吾之心,然后可以有得尔。

——(宋) 朱熹

任务三 诵读课文

天时/不如地利,地利/不如人和。三里/之城,七里/之郭,环而攻之/而不胜。夫/环而攻之,必有/得天时/者矣,然而/不胜者,是/天时不如地利/也。城/非不高也,池/非不深也,兵革/非不坚利也,米粟/非不多也,委而/去之,是/地利不如人和/也。故曰:域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/顺之。以/天下之所顺,攻/亲戚之所畔,故/君子有不战,战/必胜矣。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

读法一:以/天下之所顺,攻/亲戚之所畔,故/君子有不战,战/必胜矣。

读法二:以天下/之所顺,攻亲戚/之所畔,故君子有/不战,战必/胜矣。

环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。这两句话中,有多个“而”,到底应该在“而”前停顿还是“而”后停顿呢?

“而”用在句首,在“而”后停顿;用在句中,则在“而”前停顿。

任务四:梳理思路

第一句:提出天时不如地利,地利不如人和的观点。

第二三句:分析攻城一方不能取胜的原因是天时不如地利。

第四句:分析守城一方不能取胜的原因是地利不如人和。

第五句:提出域民、固国、威天下不能依靠封疆、山溪、兵革。

第六句:提出“得道者多助,失道者寡助”的观点。

第七句:分析得道和失道的后果。

第八句:提出得道的君子能战胜失道之人的结论。

得道多助,失道寡助

学生作品一

学生作品二

明确观点,梳理思路

学生作品三

任务五 拓展提升

对于“天时不如地利,地利不如人和”“得道多助,失道寡助”你是如何理解的?请从历史或现实中另举一两个例子来证明你的观点。请写一段150字左右的文字,进行有理有据的阐述。

学生作品一

“天时”指的是适宜做某事的气候条件,“地利”指的是地理优势,“人和”指的是人事协和、民心和乐。这句话告诉我们,赢得民心、内部团结非常的重要。在《人民解放军百万大军横渡长江》一文中提到“西路军当面之敌纷纷溃退,毫无斗志”这是因为“国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了”。当时解放战争进入到了最后阶段,全国人民和广大爱好和平的国民党官兵都强烈反对蒋介石的独裁统治,希望结束内战。蒋介石政府虽然占据长江天险,也就是地利的优势,但是他们尽失民心、内部离散,导致“寡助之至”,失败是必然的。而我人民解放军却拥有了民众的支持,内部也是紧密团结的,赢得胜利是必然的。

学生作品二

“得道者多助,失道者寡助”的意思是说施行仁政的君主会得到广泛的拥护,不行仁政的君主则会失去民心。周文王和商纣王的故事能够证明这一点。文王姬昌为西伯侯的时候,礼贤下士,爱护百姓,百姓生活安定,所以人民拥护,贤士归心,为后来武王伐纣,西周灭商奠定了基础。商纣王虽然天资敏捷,却不行仁政,他滥用民力、横征暴敛,以酷刑残害大臣和百姓,最终众叛亲离,葬送了商朝的天下。

课后作业

1. 诵读文章。

2. 结合历史或现实中的例子谈谈对孟子观点的理解。

得道多助,失道寡助

分享资料,了解孟子和他所处的时代。

任务一

学生资料一

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}姓名

时代 国别

评价

思想主张

作品

孟子,

名轲,

字子舆

约前372—前289,战国时期邹国人

思想家、教育家、 “亚圣”

“仁政”

“王道”

“民贵君轻”

“性善论”

《孟子》

学生资料二

争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。

——《孟子·离娄上》

庖有肥肉,厩有肥马。

——《孟子·梁惠王上》

仰不足以事父母,俯不足以蓄妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡。

——《孟子·梁惠王上》

补充资料:

“四书”:

《孟子》《论语》《大学》《中庸》

1. “三里之城”“寡助之至”“亲戚畔之” 三个句子

中都有“之”,它们的意思相同吗?

之:助词,的;

动词,往、到……去;

代词,指人或物;

指示代词,相当于“此”“这”;

放在主谓结构之间,取消句子独立性 。

任务二 梳理文意,释疑解难

2. “委而去之”的“委”和“去”是什么意思?这句话

应该怎么理解?

:放弃,舍弃,不振作……

:离开,除去,放弃,失掉,距离,往……

理解:弃城而逃。

3. “寡助之至,亲戚畔之”中的“畔”是个通假字,怎

么更快地识别和掌握通假字?

畔,同“叛”,背叛。

利用语音语义掌握通假字,

利用字形掌握通假字。

4. 如何理解“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,

威天下不以兵革之利”?

域:给……划定界限。 以:凭,靠。

固:巩固。 威:威慑。

兵革:泛指武器装备。 锐:锐利。

理解:使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

大抵观书先须熟读,使言皆出于吾之口。继之以精思,使其意皆出于吾之心,然后可以有得尔。

——(宋) 朱熹

任务三 诵读课文

天时/不如地利,地利/不如人和。三里/之城,七里/之郭,环而攻之/而不胜。夫/环而攻之,必有/得天时/者矣,然而/不胜者,是/天时不如地利/也。城/非不高也,池/非不深也,兵革/非不坚利也,米粟/非不多也,委而/去之,是/地利不如人和/也。故曰:域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/顺之。以/天下之所顺,攻/亲戚之所畔,故/君子有不战,战/必胜矣。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

读法一:以/天下之所顺,攻/亲戚之所畔,故/君子有不战,战/必胜矣。

读法二:以天下/之所顺,攻亲戚/之所畔,故君子有/不战,战必/胜矣。

环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。这两句话中,有多个“而”,到底应该在“而”前停顿还是“而”后停顿呢?

“而”用在句首,在“而”后停顿;用在句中,则在“而”前停顿。

任务四:梳理思路

第一句:提出天时不如地利,地利不如人和的观点。

第二三句:分析攻城一方不能取胜的原因是天时不如地利。

第四句:分析守城一方不能取胜的原因是地利不如人和。

第五句:提出域民、固国、威天下不能依靠封疆、山溪、兵革。

第六句:提出“得道者多助,失道者寡助”的观点。

第七句:分析得道和失道的后果。

第八句:提出得道的君子能战胜失道之人的结论。

得道多助,失道寡助

学生作品一

学生作品二

明确观点,梳理思路

学生作品三

任务五 拓展提升

对于“天时不如地利,地利不如人和”“得道多助,失道寡助”你是如何理解的?请从历史或现实中另举一两个例子来证明你的观点。请写一段150字左右的文字,进行有理有据的阐述。

学生作品一

“天时”指的是适宜做某事的气候条件,“地利”指的是地理优势,“人和”指的是人事协和、民心和乐。这句话告诉我们,赢得民心、内部团结非常的重要。在《人民解放军百万大军横渡长江》一文中提到“西路军当面之敌纷纷溃退,毫无斗志”这是因为“国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了”。当时解放战争进入到了最后阶段,全国人民和广大爱好和平的国民党官兵都强烈反对蒋介石的独裁统治,希望结束内战。蒋介石政府虽然占据长江天险,也就是地利的优势,但是他们尽失民心、内部离散,导致“寡助之至”,失败是必然的。而我人民解放军却拥有了民众的支持,内部也是紧密团结的,赢得胜利是必然的。

学生作品二

“得道者多助,失道者寡助”的意思是说施行仁政的君主会得到广泛的拥护,不行仁政的君主则会失去民心。周文王和商纣王的故事能够证明这一点。文王姬昌为西伯侯的时候,礼贤下士,爱护百姓,百姓生活安定,所以人民拥护,贤士归心,为后来武王伐纣,西周灭商奠定了基础。商纣王虽然天资敏捷,却不行仁政,他滥用民力、横征暴敛,以酷刑残害大臣和百姓,最终众叛亲离,葬送了商朝的天下。

课后作业

1. 诵读文章。

2. 结合历史或现实中的例子谈谈对孟子观点的理解。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读