16*《 散文二篇》课件(共42张ppt)

文档属性

| 名称 | 16*《 散文二篇》课件(共42张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 561.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-01-28 19:47:17 | ||

图片预览

文档简介

有人说,生命,伟大而神秘,丰富而奇妙,永久而不朽;

也有人说,世上没有永恒的春天,亦没有永久的生命。

生命到底是怎样的呢?下面让我们来听听作家严文井的答案吧!

永久的生命

严文井

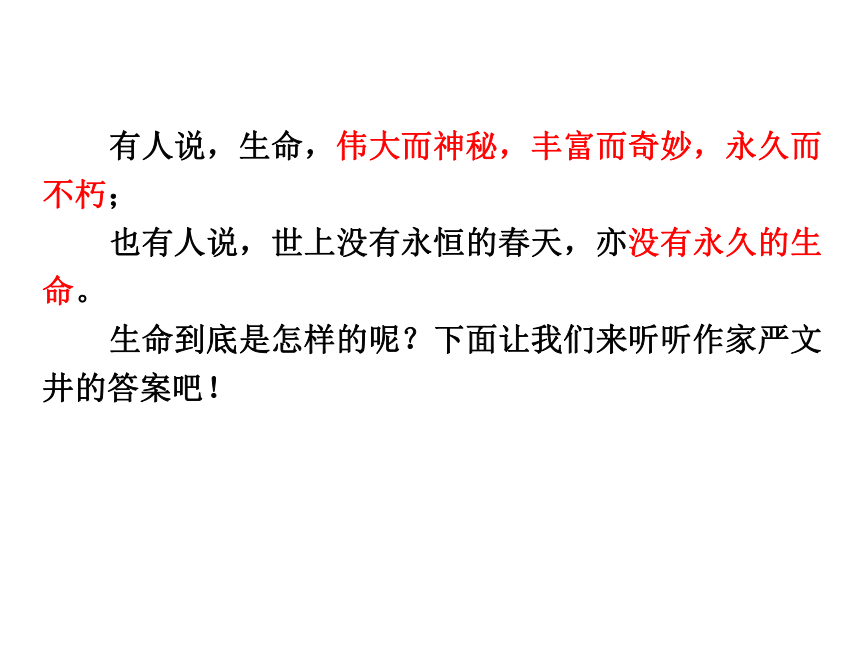

走近作者

严文井(1915—2005),原名严文锦。湖北武昌人,现代作家、散文家、著名儿童文学家。著有《南南和胡子伯伯》、《丁丁的一次奇怪旅行》等。中共党员,《人民文学》主编,人民文学出版社社长、总编辑。《永久的生命》是严文井在1942年写的一篇带有哲理意蕴的散文。

1.熟读课文,理清行文思路,理解文章主旨。

2.揣摩文章重要语句,理解其哲理意蕴。

3.理解作者对生命本质的认识,树立正确的人生观、价值观。

学习目标

体裁:议论性散文

议论性散文又叫哲理散文,以说理为主,通过富有哲理的形象、带有感情的叙述,表达自己的观点,从而让人获得思想的启迪。

兴味 xìng 洗涤 dí 卑微 bēi

牛犊 dú 凋谢 diāo 臼齿 jiù

蔓延 màn 不朽 xiǔ 混为一体hùn

读准字音

1.先谈生命的易逝;

2.再谈生命的永久;

3.最后高唱生命的赞歌。

朗读课文,思考:本文讲了哪几个方面的内容?

整体感知

1.第一段末句说“我们都非常可怜!”作者为什么会这样说?

2.读第三自然段,思考“分开来”“合起来”分别指什么?

3.第四段“生命在那些终于要凋谢的花朵里永存,不断给世界以色彩,不断给世界以芬芳。”

“凋谢”和“永存”矛盾吗?

合作探究

1.第一段末句说“我们都非常可怜!”作者为什么会这样说?

因为过去了的日子永不会再回来,对于生命我们丝毫不能做主,只能“听天由命”。从这个意义上来说,我们都非常可怜。

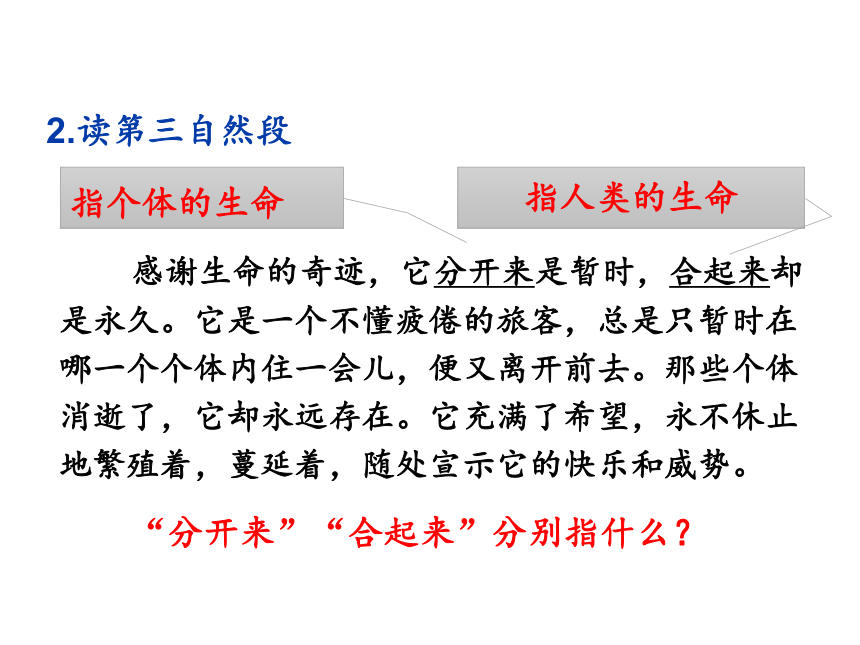

感谢生命的奇迹,它分开来是暂时,合起来却是永久。它是一个不懂疲倦的旅客,总是只暂时在哪一个个体内住一会儿,便又离开前去。那些个体消逝了,它却永远存在。它充满了希望,永不休止地繁殖着,蔓延着,随处宣示它的快乐和威势。

“分开来”“合起来”分别指什么?

指个体的生命

指人类的生命

2.读第三自然段

3.“生命在那些终于要凋谢的花朵里永存,不断给世界以色彩,不断给世界以芬芳。”“凋谢”和“永存”矛盾吗?

不矛盾。花儿凋谢,只不过是生命变换了一种存在的方式,正如“落红不是无情物,化作春泥更护花”,用自己的生命滋养下一代,让生命得以延续、生生不息。

生命在那些终于要凋谢的花朵里永存,不断给世界以色彩,不断给世界以芬芳。

4.最后一段说“我们了解了生命的真实的意义”,你觉得“生命的真实意义”指什么?

1.“个人生命不像一件衬衣,当你发现它脏了、破了的时候,就可以脱下它来洗涤,把它再补好。那存在过的忧愁,也许你能忘却,但却不能取消它遗留下的印迹。”

对比,把“生命”和“衬衣”相比较,突出了个人生命的短暂、不可重复的特点,表达了对生命易逝无可奈何的思想感情。

赏析语言

2.“地面上的小草,它们是那样卑微,那样柔弱,每个严寒的冬天过去后,它们依然一根根从土壤里钻出来,欢乐地迎接着春天的风,好像那刚刚过去的寒冷从未存在。”

拟人,把小草拟人化,生动形象地写出了小草生命顽强的特点,表达了作者对生命永远不朽的赞美之情。

3.那些暴君们能够杀害许多许多人,但是他们消灭不了生命。让我们赞美生命,赞美那毁灭不掉的生命吧!

暴君只能剥夺个人生命,但毁灭不了整个人类的生命。正义终将战胜邪恶,戕害生命的暴君必将被充满生命力的人民打倒。

画出喜欢的语句,谈谈喜欢的理由。

温馨提示:抓关键词

赏析语言

文章主旨

个体的生命是短暂的,但人类的生命是永久的,表达了作者积极乐观的人生态度。要用有限的生命去创造永久的价值。

课堂小结

欲扬先抑:

先写生命的易逝,人们的无奈与可怜,感情转入低谷,这是“抑”;

接着用“不应该为此感到悲观”一转,描写生命的神奇,个体生命有限,人类生命无穷,生命永久不朽,值得赞美,这是“扬”;

最后联系生活实际,来赞美生命,感情高亢,给人以磅礴的力量。

这样写,前后对比,把对生命的思考引向更深层次,同时使行文有了波澜,更能够打动人心。

本文主要运用了哪些写作手法?有什么作用?

学完本文,你对生命有了哪些的认识?

对于个人而言,生命是易逝、短暂的;

对于家庭而言,生命是可以繁衍、传承、 延续的;

对于整个人类而言,生命又是无穷无尽、永远不朽的。

每个人的生命是有限的,我们要珍惜时间,努力学习,为社会贡献自己的一份力量,用有限的生命去创造无限的价值。

拓展延伸

板书设计

人是一根会思想的芦苇。

——(法)帕斯卡尔

感到自己在这个世界是件多余的装饰品,那是很难堪的,活着而又没有目标是可怕的。

——(俄国)契诃夫

罗 素

我为什么而活着

1.通读全文,理解文章内容,品析蕴含哲理的语句。

2.感受作者崇高的品质和博大的胸襟,树立正确的人生观和价值观。

3.思考自己的人生,从文中得到有益的启迪。

学习目标

罗素(1872—1970),英国著名哲学家、数学家,20世纪著名的思想家和社会活动家。为表彰他“捍卫人道主义思想和思想自由的多种多样、意义重大的作品”,1950年,被授予诺贝尔文学奖。

作者简介

一、作者一生有哪几种追求?

二、概括说出作者渴望爱情的原因。

三、指出作者追求知识和同情人类苦难的具体内涵。

合作探究

对爱情的渴望(美)

对知识的追求(真)

对人类苦难不可遏制的同情(善)

一、作者一生有哪几种追求?

二、作者渴望爱情的原因:

渴望爱情

爱情带来狂喜

爱情摆脱孤独

爱的结合见到天堂的缩影

裴多菲:“生命诚宝贵,爱情价更高。”

维斯冠:“爱情是生命的火把。”

苏霍姆林斯基:“闪电照耀一瞬间,而爱情却照耀一生。”

我为什么而活着

了解人类的心灵(人)

追求知识

知道星星为何发光(自然)

理解毕达哥拉斯的力量(社会)

追求知识

罗素一生著书71种,著述涉及哲学、数学、政治、伦理、教育、文学、社会学。

20世纪初,取得了现代数学基础研究的重大成果“罗素悖论”及解决这一悖论的“类型论”。

罗素于1950年获诺贝尔文学奖。95岁高龄完成《罗素自传》。

同情苦难

饥饿中的孩子

被压迫被折磨者

全球性的孤独、贫穷和痛苦

我为什么而活着

罗素一生积极参加社会政治活动,为维护世界和平,多次发表声明和演讲,反对侵略战争。二战期间,还因反战坐了六个月牢。

1955年初,罗素、爱因斯坦和各国科学家发起了禁核签名运动。

1961年,89岁高龄的罗素偕夫人到英国国防部门前静坐示威,被判两个月监禁。

1964年创立罗素和平基金会。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。——屈原

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

——范仲淹

老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

——孟子

爱在左,同情在右,走在生命的两旁,随时撒种,随时开花,将这一径长途点缀得花香弥漫,使穿枝拂叶的行人,踏着荆棘,不觉得痛苦,有泪可落,却不是悲凉。

——冰 心

罗素的生命无疑是崇高的,有价值的。学习了本文,我们每个同学也应该叩问一下自己的心灵:我们又是为什么而活着?应该怎样活?

阅读感悟

没有蓝天的深邃可以有白云的飘逸;没有大海的壮阔可以有小溪的优雅;没有原野的芬芳但可以有小草的翠绿!生活中没有旁观者的席位,我们总能找到自己的位置,自己的光源,自己的声音!

我们只要有着美的胸襟,我们就活得坦然;我们活得坦然,生活才给我们快乐的体验。

1.这三种感情,就像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把我吹来吹去,吹到濒临绝望的边缘。

运用比喻,将这三种激情比成飓风,生动形象地告诉我们对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情是作者在漫长一生中奋斗不息的强大精神动力。

0

语言品析

2.我寻求爱情,其次是因为爱情解除孤寂——那是一颗震颤的心,在世界的边缘,俯瞰那冰冷死寂、深不可测的深渊。

运用比喻的修辞手法,表现出没有爱情的生活是孤寂的。在深不可测的、令人胆战心惊的无底深渊中,“我”完全不能自拔,“我”几乎会丧失生活的希望,这样就从反面衬托出爱情的美好。

“对人类苦难不可遏制的同情”是追求爱情、知识的真正动力,这体现了一个伟大思想家拯救人类苦难的良知。他追求爱情,是因为那里有人类所梦想的天堂的缩影;追求知识,是因为他愿意把自己所有的智慧、力量奉献给人类,这一切都源于他心中一个辉煌的梦:关爱人类,救民于水火之中。

3.爱情和知识,尽其可能地把我引上天堂,但是同情心总把我带回尘世。

语言品析

《我为什么而活着》开篇点题,用精炼的语言概括了作者一生的三大追求——追求爱情、寻求知识、同情苦难,表现了作者崇高的人生观和博大的胸襟。

课堂小结

罗素的一生,是在知识海洋愉快遨游、不息求索的一生,

是激情澎湃、热情浪漫的一生,

是对人类的苦难充满同情、关爱的一生,

是丰富充实、精彩纷呈的一生。

如果一个社会是由这样对自己的人生负责的成员组成的,这个社会就必定是高质量的、有效率的社会。

——周国平

对爱情的渴望(美)

对知识的追求(真)

对人类苦难不可遏制的同情(善)

我为什么而活着

板书设计

高洁博大的胸怀

也有人说,世上没有永恒的春天,亦没有永久的生命。

生命到底是怎样的呢?下面让我们来听听作家严文井的答案吧!

永久的生命

严文井

走近作者

严文井(1915—2005),原名严文锦。湖北武昌人,现代作家、散文家、著名儿童文学家。著有《南南和胡子伯伯》、《丁丁的一次奇怪旅行》等。中共党员,《人民文学》主编,人民文学出版社社长、总编辑。《永久的生命》是严文井在1942年写的一篇带有哲理意蕴的散文。

1.熟读课文,理清行文思路,理解文章主旨。

2.揣摩文章重要语句,理解其哲理意蕴。

3.理解作者对生命本质的认识,树立正确的人生观、价值观。

学习目标

体裁:议论性散文

议论性散文又叫哲理散文,以说理为主,通过富有哲理的形象、带有感情的叙述,表达自己的观点,从而让人获得思想的启迪。

兴味 xìng 洗涤 dí 卑微 bēi

牛犊 dú 凋谢 diāo 臼齿 jiù

蔓延 màn 不朽 xiǔ 混为一体hùn

读准字音

1.先谈生命的易逝;

2.再谈生命的永久;

3.最后高唱生命的赞歌。

朗读课文,思考:本文讲了哪几个方面的内容?

整体感知

1.第一段末句说“我们都非常可怜!”作者为什么会这样说?

2.读第三自然段,思考“分开来”“合起来”分别指什么?

3.第四段“生命在那些终于要凋谢的花朵里永存,不断给世界以色彩,不断给世界以芬芳。”

“凋谢”和“永存”矛盾吗?

合作探究

1.第一段末句说“我们都非常可怜!”作者为什么会这样说?

因为过去了的日子永不会再回来,对于生命我们丝毫不能做主,只能“听天由命”。从这个意义上来说,我们都非常可怜。

感谢生命的奇迹,它分开来是暂时,合起来却是永久。它是一个不懂疲倦的旅客,总是只暂时在哪一个个体内住一会儿,便又离开前去。那些个体消逝了,它却永远存在。它充满了希望,永不休止地繁殖着,蔓延着,随处宣示它的快乐和威势。

“分开来”“合起来”分别指什么?

指个体的生命

指人类的生命

2.读第三自然段

3.“生命在那些终于要凋谢的花朵里永存,不断给世界以色彩,不断给世界以芬芳。”“凋谢”和“永存”矛盾吗?

不矛盾。花儿凋谢,只不过是生命变换了一种存在的方式,正如“落红不是无情物,化作春泥更护花”,用自己的生命滋养下一代,让生命得以延续、生生不息。

生命在那些终于要凋谢的花朵里永存,不断给世界以色彩,不断给世界以芬芳。

4.最后一段说“我们了解了生命的真实的意义”,你觉得“生命的真实意义”指什么?

1.“个人生命不像一件衬衣,当你发现它脏了、破了的时候,就可以脱下它来洗涤,把它再补好。那存在过的忧愁,也许你能忘却,但却不能取消它遗留下的印迹。”

对比,把“生命”和“衬衣”相比较,突出了个人生命的短暂、不可重复的特点,表达了对生命易逝无可奈何的思想感情。

赏析语言

2.“地面上的小草,它们是那样卑微,那样柔弱,每个严寒的冬天过去后,它们依然一根根从土壤里钻出来,欢乐地迎接着春天的风,好像那刚刚过去的寒冷从未存在。”

拟人,把小草拟人化,生动形象地写出了小草生命顽强的特点,表达了作者对生命永远不朽的赞美之情。

3.那些暴君们能够杀害许多许多人,但是他们消灭不了生命。让我们赞美生命,赞美那毁灭不掉的生命吧!

暴君只能剥夺个人生命,但毁灭不了整个人类的生命。正义终将战胜邪恶,戕害生命的暴君必将被充满生命力的人民打倒。

画出喜欢的语句,谈谈喜欢的理由。

温馨提示:抓关键词

赏析语言

文章主旨

个体的生命是短暂的,但人类的生命是永久的,表达了作者积极乐观的人生态度。要用有限的生命去创造永久的价值。

课堂小结

欲扬先抑:

先写生命的易逝,人们的无奈与可怜,感情转入低谷,这是“抑”;

接着用“不应该为此感到悲观”一转,描写生命的神奇,个体生命有限,人类生命无穷,生命永久不朽,值得赞美,这是“扬”;

最后联系生活实际,来赞美生命,感情高亢,给人以磅礴的力量。

这样写,前后对比,把对生命的思考引向更深层次,同时使行文有了波澜,更能够打动人心。

本文主要运用了哪些写作手法?有什么作用?

学完本文,你对生命有了哪些的认识?

对于个人而言,生命是易逝、短暂的;

对于家庭而言,生命是可以繁衍、传承、 延续的;

对于整个人类而言,生命又是无穷无尽、永远不朽的。

每个人的生命是有限的,我们要珍惜时间,努力学习,为社会贡献自己的一份力量,用有限的生命去创造无限的价值。

拓展延伸

板书设计

人是一根会思想的芦苇。

——(法)帕斯卡尔

感到自己在这个世界是件多余的装饰品,那是很难堪的,活着而又没有目标是可怕的。

——(俄国)契诃夫

罗 素

我为什么而活着

1.通读全文,理解文章内容,品析蕴含哲理的语句。

2.感受作者崇高的品质和博大的胸襟,树立正确的人生观和价值观。

3.思考自己的人生,从文中得到有益的启迪。

学习目标

罗素(1872—1970),英国著名哲学家、数学家,20世纪著名的思想家和社会活动家。为表彰他“捍卫人道主义思想和思想自由的多种多样、意义重大的作品”,1950年,被授予诺贝尔文学奖。

作者简介

一、作者一生有哪几种追求?

二、概括说出作者渴望爱情的原因。

三、指出作者追求知识和同情人类苦难的具体内涵。

合作探究

对爱情的渴望(美)

对知识的追求(真)

对人类苦难不可遏制的同情(善)

一、作者一生有哪几种追求?

二、作者渴望爱情的原因:

渴望爱情

爱情带来狂喜

爱情摆脱孤独

爱的结合见到天堂的缩影

裴多菲:“生命诚宝贵,爱情价更高。”

维斯冠:“爱情是生命的火把。”

苏霍姆林斯基:“闪电照耀一瞬间,而爱情却照耀一生。”

我为什么而活着

了解人类的心灵(人)

追求知识

知道星星为何发光(自然)

理解毕达哥拉斯的力量(社会)

追求知识

罗素一生著书71种,著述涉及哲学、数学、政治、伦理、教育、文学、社会学。

20世纪初,取得了现代数学基础研究的重大成果“罗素悖论”及解决这一悖论的“类型论”。

罗素于1950年获诺贝尔文学奖。95岁高龄完成《罗素自传》。

同情苦难

饥饿中的孩子

被压迫被折磨者

全球性的孤独、贫穷和痛苦

我为什么而活着

罗素一生积极参加社会政治活动,为维护世界和平,多次发表声明和演讲,反对侵略战争。二战期间,还因反战坐了六个月牢。

1955年初,罗素、爱因斯坦和各国科学家发起了禁核签名运动。

1961年,89岁高龄的罗素偕夫人到英国国防部门前静坐示威,被判两个月监禁。

1964年创立罗素和平基金会。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。——屈原

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

——范仲淹

老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

——孟子

爱在左,同情在右,走在生命的两旁,随时撒种,随时开花,将这一径长途点缀得花香弥漫,使穿枝拂叶的行人,踏着荆棘,不觉得痛苦,有泪可落,却不是悲凉。

——冰 心

罗素的生命无疑是崇高的,有价值的。学习了本文,我们每个同学也应该叩问一下自己的心灵:我们又是为什么而活着?应该怎样活?

阅读感悟

没有蓝天的深邃可以有白云的飘逸;没有大海的壮阔可以有小溪的优雅;没有原野的芬芳但可以有小草的翠绿!生活中没有旁观者的席位,我们总能找到自己的位置,自己的光源,自己的声音!

我们只要有着美的胸襟,我们就活得坦然;我们活得坦然,生活才给我们快乐的体验。

1.这三种感情,就像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把我吹来吹去,吹到濒临绝望的边缘。

运用比喻,将这三种激情比成飓风,生动形象地告诉我们对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情是作者在漫长一生中奋斗不息的强大精神动力。

0

语言品析

2.我寻求爱情,其次是因为爱情解除孤寂——那是一颗震颤的心,在世界的边缘,俯瞰那冰冷死寂、深不可测的深渊。

运用比喻的修辞手法,表现出没有爱情的生活是孤寂的。在深不可测的、令人胆战心惊的无底深渊中,“我”完全不能自拔,“我”几乎会丧失生活的希望,这样就从反面衬托出爱情的美好。

“对人类苦难不可遏制的同情”是追求爱情、知识的真正动力,这体现了一个伟大思想家拯救人类苦难的良知。他追求爱情,是因为那里有人类所梦想的天堂的缩影;追求知识,是因为他愿意把自己所有的智慧、力量奉献给人类,这一切都源于他心中一个辉煌的梦:关爱人类,救民于水火之中。

3.爱情和知识,尽其可能地把我引上天堂,但是同情心总把我带回尘世。

语言品析

《我为什么而活着》开篇点题,用精炼的语言概括了作者一生的三大追求——追求爱情、寻求知识、同情苦难,表现了作者崇高的人生观和博大的胸襟。

课堂小结

罗素的一生,是在知识海洋愉快遨游、不息求索的一生,

是激情澎湃、热情浪漫的一生,

是对人类的苦难充满同情、关爱的一生,

是丰富充实、精彩纷呈的一生。

如果一个社会是由这样对自己的人生负责的成员组成的,这个社会就必定是高质量的、有效率的社会。

——周国平

对爱情的渴望(美)

对知识的追求(真)

对人类苦难不可遏制的同情(善)

我为什么而活着

板书设计

高洁博大的胸怀

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读