2021年中考复习济南版七年级上册生物第一章 认识生命现象复习课件(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021年中考复习济南版七年级上册生物第一章 认识生命现象复习课件(共49张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 奇妙的生命现象

第一章 认识生命现象

复习课

第一节 生物的基本特征

第二节 生物的生活环境

第三节 科学探究的方法

第四节 生物学的研究工具

复习梳理

生物的

基本特征

我们

身边

的生

物

植物

动物

微生物

生物

的生

命现

象

新陈代谢

生长发育

繁殖

遗传变异

应激性

适应并

影响环境

除病毒外,

均由细胞构

成

第一节 生物的基本特征

知识框架

新陈代谢

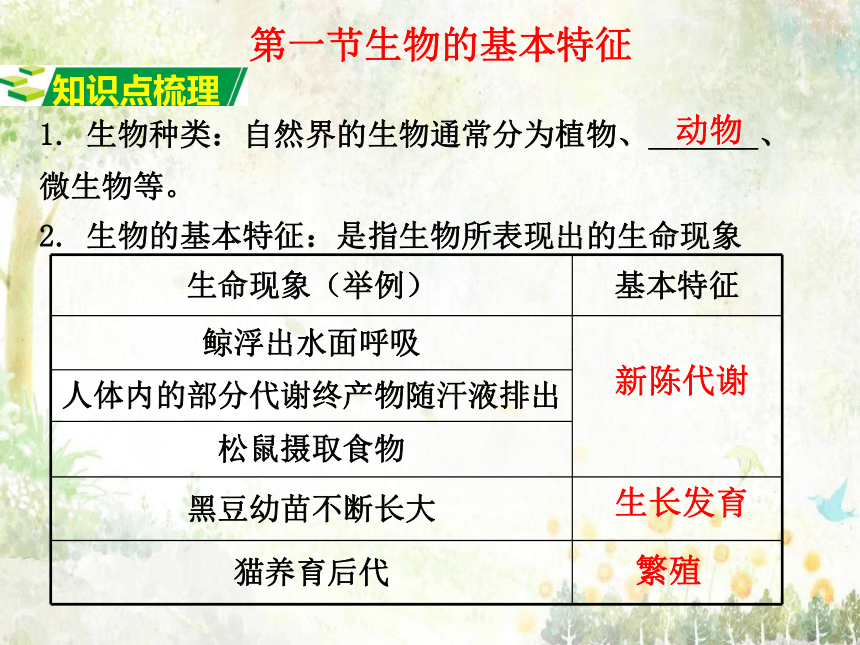

第一节生物的基本特征

1. 生物种类:自然界的生物通常分为植物、_______、微生物等。

2. 生物的基本特征:是指生物所表现出的生命现象

生命现象(举例)

基本特征

鲸浮出水面呼吸

人体内的部分代谢终产物随汗液排出

松鼠摄取食物

黑豆幼苗不断长大

猫养育后代

新陈代谢

生长发育

繁殖

动物

知识点梳理

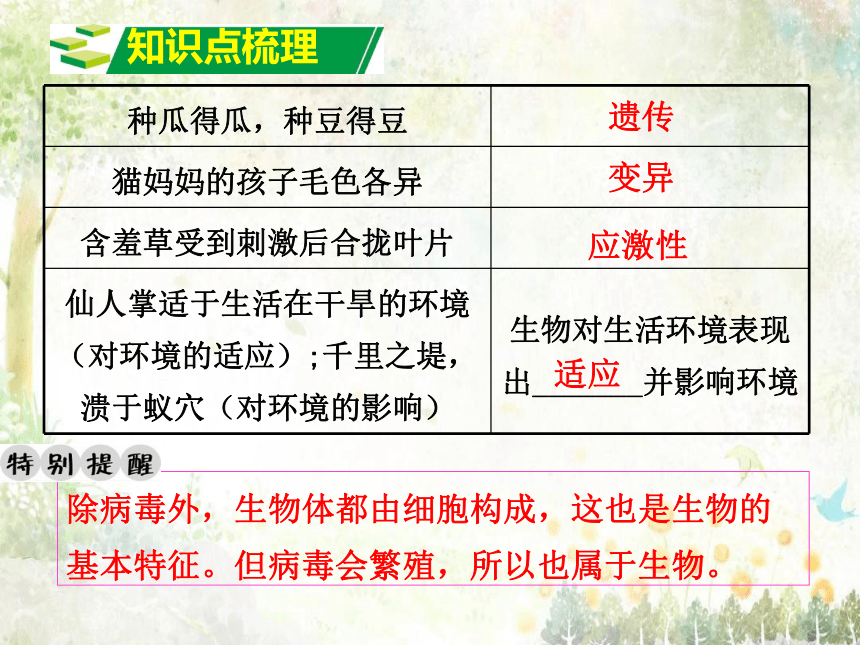

种瓜得瓜,种豆得豆

猫妈妈的孩子毛色各异

含羞草受到刺激后合拢叶片

仙人掌适于生活在干旱的环境(对环境的适应);千里之堤,溃于蚁穴(对环境的影响)

生物对生活环境表现出_______并影响环境

除病毒外,生物体都由细胞构成,这也是生物的基本特征。但病毒会繁殖,所以也属于生物。

遗传

变异

应激性

适应

知识点梳理

1.生物具有 ____的现象。这是生物最基本的特征,包括生物需要营养、需要呼吸和排出代谢废物等。

2.生物能够____ ,由小长大。例如植物幼苗不断长大;昆虫由卵发育成幼虫、成虫等过程。

3.生物能够____。例如细菌分裂生殖、植物利用种子繁殖后代等。

4.生物具有____现象。亲代与子代之间存在着相似性,称为___,例如种豆得豆,种瓜得瓜。

亲代与子代之间以及子代个体之间存在差异,称为___,例如“一龙生九子,连母十个样”。

小试身手

新陈代谢

生长发育

繁殖

遗传变异

变异

遗传

5.生物具有____ ,生物能够对外界刺激作出有规律的反应。例如含羞草受到碰撞后叶子合拢、植物的向光性、向水性、动物遇到天敌会迅速逃跑等。

6.生物能___并___环境。生物必须___环境才能生存,例如动物的保护色,拟态;仙人掌的叶子退化成刺等。

小试身手

小试身手

应激性

适应 影响

适应

1. (2014.青岛)下列各项均是生物一组是( )

①能弹出声音的钢琴 ②优美挺拔的水杉 ③分布广泛的细菌 ④清澈溪流边的苔藓 ⑤千姿百态的珊瑚 ⑥会洗衣做饭的机器人 ⑦没有细胞结构的病毒

A.①②③ B.②③⑤⑦ C.①③⑤ D.②③④⑦

2.“螳螂捕蝉,黄雀在后”中描述的现象,体现了生物的基本特征是( )

A.生物的生活需要营养 B.生物能生长

C.生物能排除体内废物 D.生物能呼吸

典例分析

D

A

3.有句古诗词,“野火烧不尽,春风吹又生”,说明生物所具有的特征是( )

A.遗传和变异 B.对外界刺激作出反应

C.生活需要营养 D.生长和繁殖

4.下面古诗中描写生物生长发育的是( )

A.松鼠摄取食物

B.种瓜得瓜,种豆得豆

C. 红豆生南国,春来发几枝

D.穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞

典例分析

D

C

5.“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”是唐代的著名诗句,从生物学角度分析“红杏出墙”现象。

(1)“红杏出墙”是受墙外阳光刺激引起的。从这个意义上讲,红杏出墙属于____。

(2)红杏出墙开花结果,果实掉落长出新杏树,这反映了生物能够___。

(3) 杏树的种子种下后长出的是杏,而不是桃子,这属于___现象。

(4)“红杏出墙”是为了多争夺阳光,以利于自身的生命活动,这反映了生物的生活需要___。

典例分析

应激性

阳光

生长和繁殖

遗传

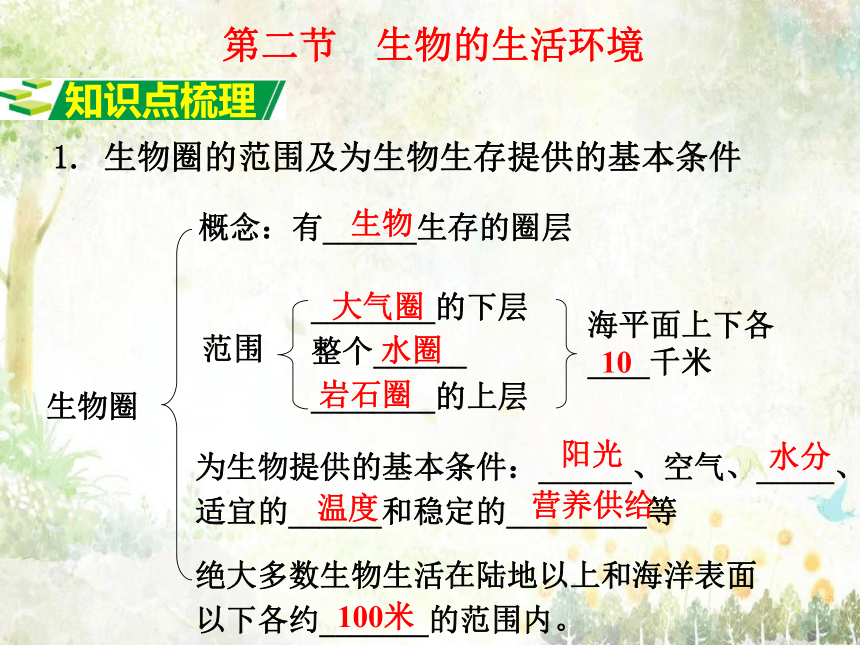

第二节 生物的生活环境

1. 生物圈的范围及为生物生存提供的基本条件

生物圈

概念:有______生存的圈层

范围

________的下层

整个______

________的上层

海平面上下各____千米

为生物提供的基本条件:______、空气、_____、适宜的______和稳定的_________等

大气圈

水圈

岩石圈

10

水分

温度

营养供给

知识点梳理

生物

阳光

绝大多数生物生活在陆地以上和海洋表面以下各约_______的范围内。

100米

生物圈的范围

20千米

大气圈下层

整个水圈

岩石圈上层

100米

100米

绝大多数

生物生活

2. 栖息地

(1)概念:生物圈内生物___________的场所。

(2)类型:林地、草地、沙滩、岩岸、淡水溪涧等,不同的 __________、 _______、_______等环境因素,决定了各种栖息地有不同的特征。

(3)生物面临威胁的主要原因:___________________。

(4)全球人口数量剧增,人类对自然资源的______ 和_____,是破坏各种生物栖息地的重要因素之一。

生存和居住

土壤类型

温度

湿度

知识点梳理

栖息地的破坏或丧失

掠夺式开发

不合理利用

生物的

生活环境

栖息地

概念

生物圈内

生物生存、

居住的场所

栖息地遭到

破坏的主要

因素及危害

类型

特征

生物圈

为生物提供生

存的基本条件

阳光、水分、空气、

适宜的温度、稳定的

营养供给等

范围

大气圈的下

层、整个水

圈和岩石圈

的上层

海平面以下约

10千米和海平

面以上约10千

米之间

第二节 生物

的生活环境

知识框架

1.今年6月5日世界环境日的主题是:“向污染宣战”。下列人类活动不利于改善环境的是( )

A.大力开发森林资源,提供更多的木材

B.发展生态农业,提高生物废弃物的利用效率

C.推广生物防治,减少杀虫剂的施用

D.尽量乘坐公交车,减少尾气排放

2.清明插柳,端午插艾”(艾是草本植物)是烟台乡村保持多年的习俗,从谚语中可知影响这两种植物生活的非生物因素主要是( )

A.阳光 B.温度 C.水分 D.空气

链接中考

A

B

3.(2016 滨州)下列关于生物圈是最大的生态系统的叙述,错误的是( )

A.生物圈包括大气圈的下层、整个水圈、岩石圈的上层

B.地球上有生物生存的圈层就是生物圈

C.生物圈是生物赖以生存的环境

D.生物圈是所有生物共同的家

4. 海滨城市青岛,有着丰富的藻类植物资源,海湾浅水处长绿藻,稍深处长褐藻,再往深处长红藻,影响海洋植物这样分布的主要因素是( )

A.阳光 B.含氧量 C.海水温度 D.含盐量

链接中考

C

A

巴斯德的“肉汤实验”

1.提出问题:使肉汤变质的微生物是肉汤本身产生的,还是从___中进入的呢?

2.作出假设:肉汤变质是由_______ 引起的。

3.实验步骤:

(1)准备两个烧瓶,A瓶是普通烧瓶,瓶口竖直向上并敞开,B瓶是瓶口拉长成s型的瓶口,瓶口敞开。

(2)把等量的肉汤分别注入A、B两个烧瓶,并煮沸,杀死其中可能存在的微生物。(3)放凉后放着在自然条件下观察肉汤的变化。

现象:三天后,A瓶内的肉汤___,B瓶曲颈瓶内的肉汤___。?

(4)将曲颈瓶的长颈打断,使瓶口竖直向上,不久B瓶内的肉汤也浑浊变质。

第三节 生物学的探究方法

4.实验结论:使肉汤腐败变质的微生物来自___。

空气

空气中的微生物

空气

(1)实验的变量是_______________。

(2)实验装置A的作用是___________。

(3)曲颈瓶的设计妙处是____________________。

是否有微生物进入

作对照

空气能进入瓶,微生物进不去

知识点梳理

1.科学探究的过程可分为____、 ____、 ____、

____、 ____、 ____。

2. 探究成功的前提:提出有__________的问题,

并作出_____________的假设。

3. 探究成功的关键:制订出恰当的___________。

4. 探究实验的原则:保持__________,为验证这个变量对研究对象的影响,需要设计______实验。在对照实验中,除了已选择的变量不同外,其他条件应_____。

5.探究实验时多次重复实验,增加实验材料的数量的目的是_____________________________。

6. 探究常用的方法:______、_______、_______、 _______ 。

研究价值

符合科学事实

探究计划

实验法

调查法

知识点梳理

实施计划 得出结论 表达交流

提出问题 作出假设 制定计划

单一变量

对照

相同

避免实验偶然性,减小实验误差

观察法

测量法

生物学的

探究方法

探究的基本过程

探究的常用方法

观察法

实验法

测量法

调查法

提出问题

作出假设

制订计划

实施计划

得出结论

表达交流

第三节 生物学的探究方法

知识框架

1.为了探究有关食品腐败的问题,某同学取三个相同的锥形瓶,各加入50毫升牛奶,高温煮沸后按如表要求进行处理。下列分析错误的是( )

A. 实验前将锥形瓶中的牛奶高温煮沸,目的是杀灭原有的细菌

B. 甲瓶与乙瓶形成一组对照实验,探究的是温度对食品腐败速度的影响

C. 甲瓶与丙瓶形成一组对照实验,实验的变量是瓶口是否用棉球塞住

D. 乙瓶与丙瓶不能形成对照实验,原因是不符合单一变量原则

甲瓶

乙瓶

丙瓶

瓶口

敞开

敞开

用消毒棉球塞住

温度

25℃

5℃

25℃

典例分析

C

典例分析

2.某学校不重视对学生用眼卫生的科学指导,导致在校学生近视率大幅上升,为有效保护学生的眼睛,首先要准确了解学生近视的原因,你认为应选用( )

A.观察法 B.测量法

C.调查法 D.实验法

3.下列各项中,没用到科学探究常用方法的是( )

A.发起保护珍稀动植物的倡议活动

B.调查计算各班的男女生人数比例

C.查阅资料,为校园内树木悬挂名片

D.仔细观察操场上的蚂蚁搬家

C

A

一、显微镜的构造

第四节 生物学的研究工具

知识点梳理

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1.显微镜最主要的结构是______和______;

它们的作用是_________。

2.转换器的功能是__________。

3.调节光线强弱的结构是_______,________。

4.粗准焦螺旋和细准焦螺旋的功能是__________

5.光线穿过的路径:

二、显微镜构造的功能

反光镜→光圈→通光孔→载玻片→物镜→目镜

知识点梳理

目镜

物镜

遮光器

反光镜

调换物镜

放大物像

升降镜筒

1.取拿与安放:一手握___,一手托镜座,把显微镜取出,并轻轻放在实验台略偏___的位置,镜座距实验台边缘__厘米左右。

2.对光:

一转动粗准焦螺旋,使___上升;

二转动转换器,使_____对准通光孔;

三转遮光器,使__光圈对准通光孔;

四看镜头,左眼注视__,右眼睁开,转动___ ,直到出现一个明亮的视野。

?

知识点梳理

三、 显微镜的使用

镜臂

左

7

镜筒

低倍物镜

较大

目镜

反光镜

四

转

动

上升

低倍物镜

较大光圈

明亮视野

对光的正确示范

3.安放装片:

把玻片标本放在载物台上,用压片夹压住,移动玻片,使要观察的物体正对___。

4.观察:

(1)从侧面注视___,双手转动___,使镜筒慢慢下降,镜头接近玻片时停止防止_________。

(2)左眼注视___,同时反方向转动_______,使镜筒缓缓上升,直到发现物象为止,如果视野模糊,可调节_____,使视野变清晰。

(3)缓缓移动拨片注意物像移动的方向。

5.整理和存放:

用___擦拭显微镜外表,镜头弄脏或弄湿,用____轻轻擦拭干净。

“注目礼”

粗准焦螺旋

通光孔

物镜

压碎装片和损伤镜头

纱布

细准焦螺旋

粗

目镜

擦镜纸

准焦螺旋

1.目镜、物镜放大倍数与镜头长短的关系

目镜越长,放大倍数越小

物镜越长,放大倍数越大

四、 显微镜考点:

显微镜的放大倍数=

目镜的放大倍数×物镜的放大倍数

物像大小

看到细胞数目

视野亮度

低倍镜

高倍镜

小

大

多

少

亮

暗

2. 低倍镜和高倍镜下显微镜视野的比较

由低倍镜换成高倍镜时,视野中的三变化:

由低倍物镜换成高倍物镜的步骤:

1.将物像移至视野中央

2.转动转换器,将低倍物镜换成高倍物镜

3.转动遮光器,使用大光圈,调亮视野

4.使用细准焦螺旋将物像调清

物像变大、细胞数目变少、视野变暗。

目前

A

B

C

D

A

C

B

D

小光圈

平面镜

大光圈

凹面镜

3.与调节光线有关的结构:

外界光线强时,用_______和______ ,

外界光线弱时,用________和______ 。

4. 显微镜成像

显微镜所成的像是放大、倒立的物像。(旋转180°)

倒试卷

5. 显微镜下物像移动方向与玻片移动的关系

e

e

由于显微镜所成的像为倒像,所以物像移动的方向与玻片移动方向相反。

例题:观察草履虫实验时,发现在视野左下方有一草履虫,正向视野左下方移动,怎样调整玻片,才能防止其移出视野?

物像在视野的哪个方向,就往哪个方向移动玻片。

观察黑藻细胞质流动方向图

显微镜下流动方向

逆时针

实际流动方向

逆时针

呈环形运动的物质在显微镜下运动方向不变

6. 视野中污物位置的判断

转动目镜,污点移动的则污点在目镜上,不动的不在目镜上。

移动玻片,污点移动的则污点在玻片上,不动的不在玻片上。

不在目镜、玻片上则在物镜上。

目镜

物镜

玻片

气泡具有较黑边缘,形状为圆形或椭圆形,里面往往是一片空白,用镊子尖轻轻压一下,气泡就会变形或移动。

7.气泡与细胞的判断方法

第四节 生物学的研究工具

生物学的

研究工具

其他常用研究工具

显微镜

结构

使用方法

取拿与安放

对光

安放装片

观察物像

整理和存放

光学部分:

目镜、物镜

机械部分:

粗准焦螺旋、

细准焦螺旋

照明部分:

反光镜、遮光器

放大倍数

成像特点

目镜与物镜放

大倍数的乘积

放大的倒像

知识框架

1.某同学洋葱鳞片叶表皮细胞临时装片过程中,显微镜下看到的几个视野,请据图回答问题:?

(1)要使图像从视野①变为视野②的状态,应将装片向_______移动;

(2)要使图像从视野②变为视野③的状态,应转动_______,换成高倍物镜;

(3)换成高倍镜后,视野变暗,应转动_______,选用_______,使视野亮度适宜。

(3)要使图像从视野③变为视野④的状态,应用___________进行调节。

右下方

转换器

细准焦螺旋

典例分析

遮光器

大光圈

2. 假若你所用的显微镜只有四个镜头,若想在视野中细胞数目最多,你认为应选用的镜头组合是___________。

甲、丁

典例分析

1.(2018.济宁)显微镜是科学研究中最常用的观察工具,下列操作流程正确的是( )

A.①→②→③→④ B.①→③→②→④

C.③→①→②→④ D.③→①→④→②

C

链接中考

2.(2019德州)姗姗在观察人的口腔上皮细胞装片时,换高倍镜后,口腔上皮细胞不见了(如图)。最可能的原因是( )

A.没有调节反光镜

B.没有调节细准焦螺旋

C.没有调节粗准焦螺旋

D.没有把物像移到视野中央

D

3.(2019菏泽)用光学显微镜的一个目镜分别与物镜甲、乙进行组合,来观察口腔上皮细胞装片(如图)。下列相关说法中,错误的是( )

A.与甲组合比与乙组合的视野中看到的细胞数目多

B.图1中物镜由甲转换成乙的过程中不能先将镜筒升高

C.若将图2的细胞移到视野正中央,应先将装片向右下方移动

D.制作口腔上皮细胞装片时,为防止产生气泡,首先在载玻片上滴加1滴清水,然后再盖上盖玻片

D

4.(2019日照)如图是显微镜视野中人的口腔上皮细胞,下列有关说法错误的是( )

A.若视野中光线过强则应调节反光镜和光圈

B.视野中可观察到口腔上皮细胞的细胞核、液泡等结构

C.图中口腔上皮细胞看不完整,可能是盖盖玻片时操作不当造成的

D.据图可知,刮取的口腔上皮细胞在生理盐水滴中是均匀涂抹的

B

5.(2019济宁)下列是使用显微镜观察细胞结构时的部分操作,错误的是( )

A.显微镜的放大倍数是目镜和物镜放大倍数乘积

B.低倍镜观察时视野较大,容易发现观察目标

C.在调节粗准焦螺旋使物镜下降时,要从一侧注视其下降位置

D.欲将视野左下方的物像移至视野中央,需向右上方移动装片

D

6.(2019临沂)图中甲是不同放大倍数的目镜(5×、16×)和物镜(10×、40×),乙是在甲中选用的一组能放大160倍的镜头组合所观察到的物像。欲将乙视野中的物像移至视野中央并放大到640倍进一步清楚地观察。下列操作中错误的是( )

A. 将装片向左上方移动,使细胞位于视野正中央

B. 目镜不需要换,转动转换器将物镜换成镜头③

C. 将显微镜的光圈调小,反光镜调成平面镜

D. 物镜换成高倍镜后,如果视野模糊,应调节细准焦螺旋

C

5×

16×

40×

10×

7.(2019甘肃兰州)下表是显微镜使用过程中要达到的目的和所采用的操作,其中能达成目的操作的是( )

8.2019湖北天门)显微镜是生物学实验中的常用工具。下列关于显微镜使用的描述,正确的是( )

A.欲使显微镜内的视野更加明亮,可以换用反光镜的平面B.欲判定视野中污点的位置,可移动玻片或转动目镜

C.欲使视野中的物像更加清晰,应调节粗准焦螺旋

D.欲使视野右上方的物像移到中央,可向左下方移动玻片

选项

目的

操作

A

调节光线强弱

转动转换器

B

调换不同倍数的目镜

转动细准焦螺旋

C

使物象更清晰

转动遮光器和反光镜

D

将视野右上方的物像移到视野中央

将玻片标本向右上方移动

D

B

8.(2019内蒙古)在观察洋葱表皮细胞实验的过程中,出现以下情形,其中描述正确的是 ( )

A.甲图中在对光的过程中,需要调节①和②准焦螺旋

B.乙图用高倍物镜 2 观察到的像比用低倍物镜的大

C.丙图物像要移到视野中央, 应将载玻片往左上方移动

D.丁图中出现的多个黑色圆圈是因为染色不均匀

B

9.(2015?菏泽)显微镜是生物实验中重要的观察工具,下列关于显微镜的说法错误的是( )

A.调节粗准焦螺旋和细准焦螺旋都能使镜筒上升或下降

B.当视野中光线较暗时,可利用直射太阳光作为光源来进行观察

C.若要把视野中位于右上方的物像移到视野中央,应向右上方移动玻片标本

D.显微镜的放大倍数越大,视野中观察到的细胞数量越少

B

10.当显微镜的物镜是10x时,在视野直径边界内看到一行相连的8个细胞。若目镜不变,物镜换成40x时,则在视野中可看到这行细胞中的( )

A.2个 B.4个 C.16个 D.24个

A

10x、10X 10x 、40X

4

8

2

这节课

学到了什么?

有什么体会?

有什么感想?

第一章 认识生命现象

复习课

第一节 生物的基本特征

第二节 生物的生活环境

第三节 科学探究的方法

第四节 生物学的研究工具

复习梳理

生物的

基本特征

我们

身边

的生

物

植物

动物

微生物

生物

的生

命现

象

新陈代谢

生长发育

繁殖

遗传变异

应激性

适应并

影响环境

除病毒外,

均由细胞构

成

第一节 生物的基本特征

知识框架

新陈代谢

第一节生物的基本特征

1. 生物种类:自然界的生物通常分为植物、_______、微生物等。

2. 生物的基本特征:是指生物所表现出的生命现象

生命现象(举例)

基本特征

鲸浮出水面呼吸

人体内的部分代谢终产物随汗液排出

松鼠摄取食物

黑豆幼苗不断长大

猫养育后代

新陈代谢

生长发育

繁殖

动物

知识点梳理

种瓜得瓜,种豆得豆

猫妈妈的孩子毛色各异

含羞草受到刺激后合拢叶片

仙人掌适于生活在干旱的环境(对环境的适应);千里之堤,溃于蚁穴(对环境的影响)

生物对生活环境表现出_______并影响环境

除病毒外,生物体都由细胞构成,这也是生物的基本特征。但病毒会繁殖,所以也属于生物。

遗传

变异

应激性

适应

知识点梳理

1.生物具有 ____的现象。这是生物最基本的特征,包括生物需要营养、需要呼吸和排出代谢废物等。

2.生物能够____ ,由小长大。例如植物幼苗不断长大;昆虫由卵发育成幼虫、成虫等过程。

3.生物能够____。例如细菌分裂生殖、植物利用种子繁殖后代等。

4.生物具有____现象。亲代与子代之间存在着相似性,称为___,例如种豆得豆,种瓜得瓜。

亲代与子代之间以及子代个体之间存在差异,称为___,例如“一龙生九子,连母十个样”。

小试身手

新陈代谢

生长发育

繁殖

遗传变异

变异

遗传

5.生物具有____ ,生物能够对外界刺激作出有规律的反应。例如含羞草受到碰撞后叶子合拢、植物的向光性、向水性、动物遇到天敌会迅速逃跑等。

6.生物能___并___环境。生物必须___环境才能生存,例如动物的保护色,拟态;仙人掌的叶子退化成刺等。

小试身手

小试身手

应激性

适应 影响

适应

1. (2014.青岛)下列各项均是生物一组是( )

①能弹出声音的钢琴 ②优美挺拔的水杉 ③分布广泛的细菌 ④清澈溪流边的苔藓 ⑤千姿百态的珊瑚 ⑥会洗衣做饭的机器人 ⑦没有细胞结构的病毒

A.①②③ B.②③⑤⑦ C.①③⑤ D.②③④⑦

2.“螳螂捕蝉,黄雀在后”中描述的现象,体现了生物的基本特征是( )

A.生物的生活需要营养 B.生物能生长

C.生物能排除体内废物 D.生物能呼吸

典例分析

D

A

3.有句古诗词,“野火烧不尽,春风吹又生”,说明生物所具有的特征是( )

A.遗传和变异 B.对外界刺激作出反应

C.生活需要营养 D.生长和繁殖

4.下面古诗中描写生物生长发育的是( )

A.松鼠摄取食物

B.种瓜得瓜,种豆得豆

C. 红豆生南国,春来发几枝

D.穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞

典例分析

D

C

5.“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”是唐代的著名诗句,从生物学角度分析“红杏出墙”现象。

(1)“红杏出墙”是受墙外阳光刺激引起的。从这个意义上讲,红杏出墙属于____。

(2)红杏出墙开花结果,果实掉落长出新杏树,这反映了生物能够___。

(3) 杏树的种子种下后长出的是杏,而不是桃子,这属于___现象。

(4)“红杏出墙”是为了多争夺阳光,以利于自身的生命活动,这反映了生物的生活需要___。

典例分析

应激性

阳光

生长和繁殖

遗传

第二节 生物的生活环境

1. 生物圈的范围及为生物生存提供的基本条件

生物圈

概念:有______生存的圈层

范围

________的下层

整个______

________的上层

海平面上下各____千米

为生物提供的基本条件:______、空气、_____、适宜的______和稳定的_________等

大气圈

水圈

岩石圈

10

水分

温度

营养供给

知识点梳理

生物

阳光

绝大多数生物生活在陆地以上和海洋表面以下各约_______的范围内。

100米

生物圈的范围

20千米

大气圈下层

整个水圈

岩石圈上层

100米

100米

绝大多数

生物生活

2. 栖息地

(1)概念:生物圈内生物___________的场所。

(2)类型:林地、草地、沙滩、岩岸、淡水溪涧等,不同的 __________、 _______、_______等环境因素,决定了各种栖息地有不同的特征。

(3)生物面临威胁的主要原因:___________________。

(4)全球人口数量剧增,人类对自然资源的______ 和_____,是破坏各种生物栖息地的重要因素之一。

生存和居住

土壤类型

温度

湿度

知识点梳理

栖息地的破坏或丧失

掠夺式开发

不合理利用

生物的

生活环境

栖息地

概念

生物圈内

生物生存、

居住的场所

栖息地遭到

破坏的主要

因素及危害

类型

特征

生物圈

为生物提供生

存的基本条件

阳光、水分、空气、

适宜的温度、稳定的

营养供给等

范围

大气圈的下

层、整个水

圈和岩石圈

的上层

海平面以下约

10千米和海平

面以上约10千

米之间

第二节 生物

的生活环境

知识框架

1.今年6月5日世界环境日的主题是:“向污染宣战”。下列人类活动不利于改善环境的是( )

A.大力开发森林资源,提供更多的木材

B.发展生态农业,提高生物废弃物的利用效率

C.推广生物防治,减少杀虫剂的施用

D.尽量乘坐公交车,减少尾气排放

2.清明插柳,端午插艾”(艾是草本植物)是烟台乡村保持多年的习俗,从谚语中可知影响这两种植物生活的非生物因素主要是( )

A.阳光 B.温度 C.水分 D.空气

链接中考

A

B

3.(2016 滨州)下列关于生物圈是最大的生态系统的叙述,错误的是( )

A.生物圈包括大气圈的下层、整个水圈、岩石圈的上层

B.地球上有生物生存的圈层就是生物圈

C.生物圈是生物赖以生存的环境

D.生物圈是所有生物共同的家

4. 海滨城市青岛,有着丰富的藻类植物资源,海湾浅水处长绿藻,稍深处长褐藻,再往深处长红藻,影响海洋植物这样分布的主要因素是( )

A.阳光 B.含氧量 C.海水温度 D.含盐量

链接中考

C

A

巴斯德的“肉汤实验”

1.提出问题:使肉汤变质的微生物是肉汤本身产生的,还是从___中进入的呢?

2.作出假设:肉汤变质是由_______ 引起的。

3.实验步骤:

(1)准备两个烧瓶,A瓶是普通烧瓶,瓶口竖直向上并敞开,B瓶是瓶口拉长成s型的瓶口,瓶口敞开。

(2)把等量的肉汤分别注入A、B两个烧瓶,并煮沸,杀死其中可能存在的微生物。(3)放凉后放着在自然条件下观察肉汤的变化。

现象:三天后,A瓶内的肉汤___,B瓶曲颈瓶内的肉汤___。?

(4)将曲颈瓶的长颈打断,使瓶口竖直向上,不久B瓶内的肉汤也浑浊变质。

第三节 生物学的探究方法

4.实验结论:使肉汤腐败变质的微生物来自___。

空气

空气中的微生物

空气

(1)实验的变量是_______________。

(2)实验装置A的作用是___________。

(3)曲颈瓶的设计妙处是____________________。

是否有微生物进入

作对照

空气能进入瓶,微生物进不去

知识点梳理

1.科学探究的过程可分为____、 ____、 ____、

____、 ____、 ____。

2. 探究成功的前提:提出有__________的问题,

并作出_____________的假设。

3. 探究成功的关键:制订出恰当的___________。

4. 探究实验的原则:保持__________,为验证这个变量对研究对象的影响,需要设计______实验。在对照实验中,除了已选择的变量不同外,其他条件应_____。

5.探究实验时多次重复实验,增加实验材料的数量的目的是_____________________________。

6. 探究常用的方法:______、_______、_______、 _______ 。

研究价值

符合科学事实

探究计划

实验法

调查法

知识点梳理

实施计划 得出结论 表达交流

提出问题 作出假设 制定计划

单一变量

对照

相同

避免实验偶然性,减小实验误差

观察法

测量法

生物学的

探究方法

探究的基本过程

探究的常用方法

观察法

实验法

测量法

调查法

提出问题

作出假设

制订计划

实施计划

得出结论

表达交流

第三节 生物学的探究方法

知识框架

1.为了探究有关食品腐败的问题,某同学取三个相同的锥形瓶,各加入50毫升牛奶,高温煮沸后按如表要求进行处理。下列分析错误的是( )

A. 实验前将锥形瓶中的牛奶高温煮沸,目的是杀灭原有的细菌

B. 甲瓶与乙瓶形成一组对照实验,探究的是温度对食品腐败速度的影响

C. 甲瓶与丙瓶形成一组对照实验,实验的变量是瓶口是否用棉球塞住

D. 乙瓶与丙瓶不能形成对照实验,原因是不符合单一变量原则

甲瓶

乙瓶

丙瓶

瓶口

敞开

敞开

用消毒棉球塞住

温度

25℃

5℃

25℃

典例分析

C

典例分析

2.某学校不重视对学生用眼卫生的科学指导,导致在校学生近视率大幅上升,为有效保护学生的眼睛,首先要准确了解学生近视的原因,你认为应选用( )

A.观察法 B.测量法

C.调查法 D.实验法

3.下列各项中,没用到科学探究常用方法的是( )

A.发起保护珍稀动植物的倡议活动

B.调查计算各班的男女生人数比例

C.查阅资料,为校园内树木悬挂名片

D.仔细观察操场上的蚂蚁搬家

C

A

一、显微镜的构造

第四节 生物学的研究工具

知识点梳理

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1.显微镜最主要的结构是______和______;

它们的作用是_________。

2.转换器的功能是__________。

3.调节光线强弱的结构是_______,________。

4.粗准焦螺旋和细准焦螺旋的功能是__________

5.光线穿过的路径:

二、显微镜构造的功能

反光镜→光圈→通光孔→载玻片→物镜→目镜

知识点梳理

目镜

物镜

遮光器

反光镜

调换物镜

放大物像

升降镜筒

1.取拿与安放:一手握___,一手托镜座,把显微镜取出,并轻轻放在实验台略偏___的位置,镜座距实验台边缘__厘米左右。

2.对光:

一转动粗准焦螺旋,使___上升;

二转动转换器,使_____对准通光孔;

三转遮光器,使__光圈对准通光孔;

四看镜头,左眼注视__,右眼睁开,转动___ ,直到出现一个明亮的视野。

?

知识点梳理

三、 显微镜的使用

镜臂

左

7

镜筒

低倍物镜

较大

目镜

反光镜

四

转

动

上升

低倍物镜

较大光圈

明亮视野

对光的正确示范

3.安放装片:

把玻片标本放在载物台上,用压片夹压住,移动玻片,使要观察的物体正对___。

4.观察:

(1)从侧面注视___,双手转动___,使镜筒慢慢下降,镜头接近玻片时停止防止_________。

(2)左眼注视___,同时反方向转动_______,使镜筒缓缓上升,直到发现物象为止,如果视野模糊,可调节_____,使视野变清晰。

(3)缓缓移动拨片注意物像移动的方向。

5.整理和存放:

用___擦拭显微镜外表,镜头弄脏或弄湿,用____轻轻擦拭干净。

“注目礼”

粗准焦螺旋

通光孔

物镜

压碎装片和损伤镜头

纱布

细准焦螺旋

粗

目镜

擦镜纸

准焦螺旋

1.目镜、物镜放大倍数与镜头长短的关系

目镜越长,放大倍数越小

物镜越长,放大倍数越大

四、 显微镜考点:

显微镜的放大倍数=

目镜的放大倍数×物镜的放大倍数

物像大小

看到细胞数目

视野亮度

低倍镜

高倍镜

小

大

多

少

亮

暗

2. 低倍镜和高倍镜下显微镜视野的比较

由低倍镜换成高倍镜时,视野中的三变化:

由低倍物镜换成高倍物镜的步骤:

1.将物像移至视野中央

2.转动转换器,将低倍物镜换成高倍物镜

3.转动遮光器,使用大光圈,调亮视野

4.使用细准焦螺旋将物像调清

物像变大、细胞数目变少、视野变暗。

目前

A

B

C

D

A

C

B

D

小光圈

平面镜

大光圈

凹面镜

3.与调节光线有关的结构:

外界光线强时,用_______和______ ,

外界光线弱时,用________和______ 。

4. 显微镜成像

显微镜所成的像是放大、倒立的物像。(旋转180°)

倒试卷

5. 显微镜下物像移动方向与玻片移动的关系

e

e

由于显微镜所成的像为倒像,所以物像移动的方向与玻片移动方向相反。

例题:观察草履虫实验时,发现在视野左下方有一草履虫,正向视野左下方移动,怎样调整玻片,才能防止其移出视野?

物像在视野的哪个方向,就往哪个方向移动玻片。

观察黑藻细胞质流动方向图

显微镜下流动方向

逆时针

实际流动方向

逆时针

呈环形运动的物质在显微镜下运动方向不变

6. 视野中污物位置的判断

转动目镜,污点移动的则污点在目镜上,不动的不在目镜上。

移动玻片,污点移动的则污点在玻片上,不动的不在玻片上。

不在目镜、玻片上则在物镜上。

目镜

物镜

玻片

气泡具有较黑边缘,形状为圆形或椭圆形,里面往往是一片空白,用镊子尖轻轻压一下,气泡就会变形或移动。

7.气泡与细胞的判断方法

第四节 生物学的研究工具

生物学的

研究工具

其他常用研究工具

显微镜

结构

使用方法

取拿与安放

对光

安放装片

观察物像

整理和存放

光学部分:

目镜、物镜

机械部分:

粗准焦螺旋、

细准焦螺旋

照明部分:

反光镜、遮光器

放大倍数

成像特点

目镜与物镜放

大倍数的乘积

放大的倒像

知识框架

1.某同学洋葱鳞片叶表皮细胞临时装片过程中,显微镜下看到的几个视野,请据图回答问题:?

(1)要使图像从视野①变为视野②的状态,应将装片向_______移动;

(2)要使图像从视野②变为视野③的状态,应转动_______,换成高倍物镜;

(3)换成高倍镜后,视野变暗,应转动_______,选用_______,使视野亮度适宜。

(3)要使图像从视野③变为视野④的状态,应用___________进行调节。

右下方

转换器

细准焦螺旋

典例分析

遮光器

大光圈

2. 假若你所用的显微镜只有四个镜头,若想在视野中细胞数目最多,你认为应选用的镜头组合是___________。

甲、丁

典例分析

1.(2018.济宁)显微镜是科学研究中最常用的观察工具,下列操作流程正确的是( )

A.①→②→③→④ B.①→③→②→④

C.③→①→②→④ D.③→①→④→②

C

链接中考

2.(2019德州)姗姗在观察人的口腔上皮细胞装片时,换高倍镜后,口腔上皮细胞不见了(如图)。最可能的原因是( )

A.没有调节反光镜

B.没有调节细准焦螺旋

C.没有调节粗准焦螺旋

D.没有把物像移到视野中央

D

3.(2019菏泽)用光学显微镜的一个目镜分别与物镜甲、乙进行组合,来观察口腔上皮细胞装片(如图)。下列相关说法中,错误的是( )

A.与甲组合比与乙组合的视野中看到的细胞数目多

B.图1中物镜由甲转换成乙的过程中不能先将镜筒升高

C.若将图2的细胞移到视野正中央,应先将装片向右下方移动

D.制作口腔上皮细胞装片时,为防止产生气泡,首先在载玻片上滴加1滴清水,然后再盖上盖玻片

D

4.(2019日照)如图是显微镜视野中人的口腔上皮细胞,下列有关说法错误的是( )

A.若视野中光线过强则应调节反光镜和光圈

B.视野中可观察到口腔上皮细胞的细胞核、液泡等结构

C.图中口腔上皮细胞看不完整,可能是盖盖玻片时操作不当造成的

D.据图可知,刮取的口腔上皮细胞在生理盐水滴中是均匀涂抹的

B

5.(2019济宁)下列是使用显微镜观察细胞结构时的部分操作,错误的是( )

A.显微镜的放大倍数是目镜和物镜放大倍数乘积

B.低倍镜观察时视野较大,容易发现观察目标

C.在调节粗准焦螺旋使物镜下降时,要从一侧注视其下降位置

D.欲将视野左下方的物像移至视野中央,需向右上方移动装片

D

6.(2019临沂)图中甲是不同放大倍数的目镜(5×、16×)和物镜(10×、40×),乙是在甲中选用的一组能放大160倍的镜头组合所观察到的物像。欲将乙视野中的物像移至视野中央并放大到640倍进一步清楚地观察。下列操作中错误的是( )

A. 将装片向左上方移动,使细胞位于视野正中央

B. 目镜不需要换,转动转换器将物镜换成镜头③

C. 将显微镜的光圈调小,反光镜调成平面镜

D. 物镜换成高倍镜后,如果视野模糊,应调节细准焦螺旋

C

5×

16×

40×

10×

7.(2019甘肃兰州)下表是显微镜使用过程中要达到的目的和所采用的操作,其中能达成目的操作的是( )

8.2019湖北天门)显微镜是生物学实验中的常用工具。下列关于显微镜使用的描述,正确的是( )

A.欲使显微镜内的视野更加明亮,可以换用反光镜的平面B.欲判定视野中污点的位置,可移动玻片或转动目镜

C.欲使视野中的物像更加清晰,应调节粗准焦螺旋

D.欲使视野右上方的物像移到中央,可向左下方移动玻片

选项

目的

操作

A

调节光线强弱

转动转换器

B

调换不同倍数的目镜

转动细准焦螺旋

C

使物象更清晰

转动遮光器和反光镜

D

将视野右上方的物像移到视野中央

将玻片标本向右上方移动

D

B

8.(2019内蒙古)在观察洋葱表皮细胞实验的过程中,出现以下情形,其中描述正确的是 ( )

A.甲图中在对光的过程中,需要调节①和②准焦螺旋

B.乙图用高倍物镜 2 观察到的像比用低倍物镜的大

C.丙图物像要移到视野中央, 应将载玻片往左上方移动

D.丁图中出现的多个黑色圆圈是因为染色不均匀

B

9.(2015?菏泽)显微镜是生物实验中重要的观察工具,下列关于显微镜的说法错误的是( )

A.调节粗准焦螺旋和细准焦螺旋都能使镜筒上升或下降

B.当视野中光线较暗时,可利用直射太阳光作为光源来进行观察

C.若要把视野中位于右上方的物像移到视野中央,应向右上方移动玻片标本

D.显微镜的放大倍数越大,视野中观察到的细胞数量越少

B

10.当显微镜的物镜是10x时,在视野直径边界内看到一行相连的8个细胞。若目镜不变,物镜换成40x时,则在视野中可看到这行细胞中的( )

A.2个 B.4个 C.16个 D.24个

A

10x、10X 10x 、40X

4

8

2

这节课

学到了什么?

有什么体会?

有什么感想?