13《唐诗五首》课件 (共58张PPT)

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

人民教育出版社八年级上册第13课

唐诗五首

1.

了解常识,疏通文意。

2.

理解诗句,概括内容。

3.

体会意境,把握情感。

学习目标

秋天傍晚时分,诗人遥望山野,看到一派秋意颇浓的山野景色,看到放牧和打猎的人各自随愿而归,不禁怀念起古代采薇而食的隐士。全诗于萧瑟恬静的景色描写中流露出孤独抑郁的心情。这首诗写景抒情朴素自然,摆脱了初唐轻靡华艳的诗风,在当时的诗坛上别具一格。

导入新课

野

望

王绩

东皋/薄暮/望,

徙倚/欲/何依。

树树/皆/秋色,

山山/唯/落晖。

牧人/驱犊/返,

猎马/带禽/归。

相顾/无/相识,

长歌/怀/采薇。

诗歌朗读

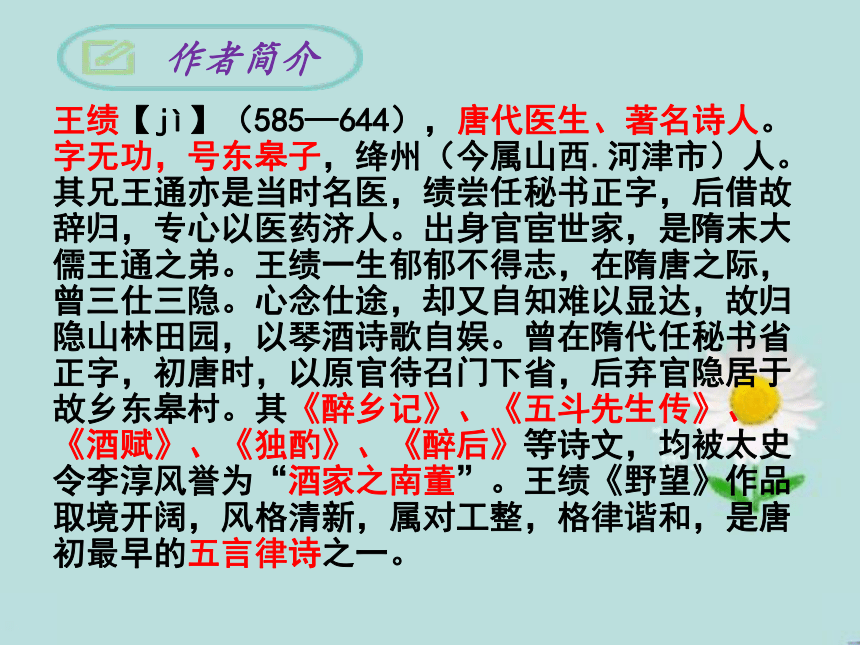

王绩【jì】(585—644),唐代医生、著名诗人。字无功,号东皋子,绛州(今属山西.河津市)人。其兄王通亦是当时名医,绩尝任秘书正字,后借故辞归,专心以医药济人。出身官宦世家,是隋末大儒王通之弟。王绩一生郁郁不得志,在隋唐之际,曾三仕三隐。心念仕途,却又自知难以显达,故归隐山林田园,以琴酒诗歌自娱。曾在隋代任秘书省正字,初唐时,以原官待召门下省,后弃官隐居于故乡东皋村。其《醉乡记》、《五斗先生传》、《酒赋》、《独酌》、《醉后》等诗文,均被太史令李淳风誉为“酒家之南董”。王绩《野望》作品取境开阔,风格清新,属对工整,格律谐和,是唐初最早的五言律诗之一。

作者简介

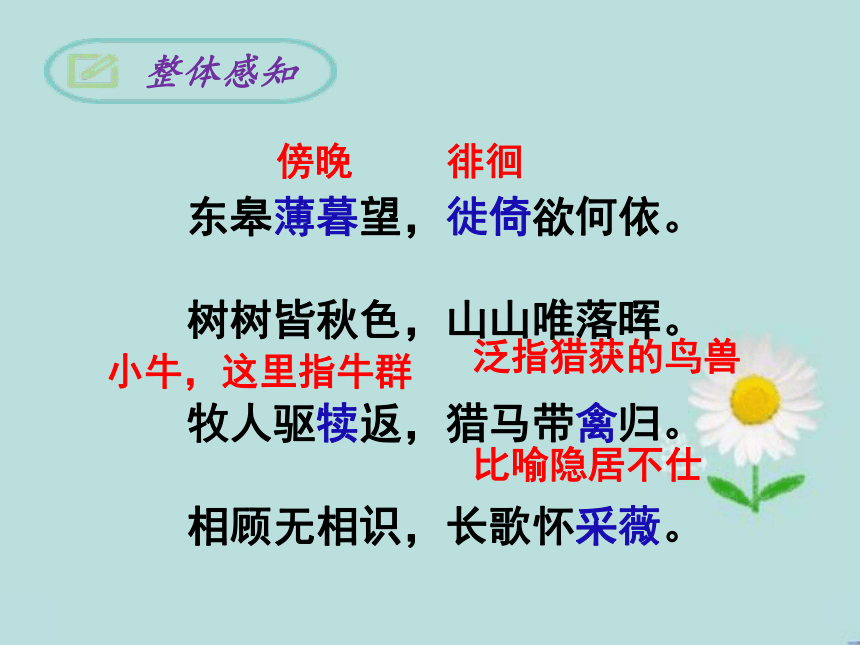

整体感知

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

傍晚

徘徊

小牛,这里指牛群

泛指猎获的鸟兽

比喻隐居不仕

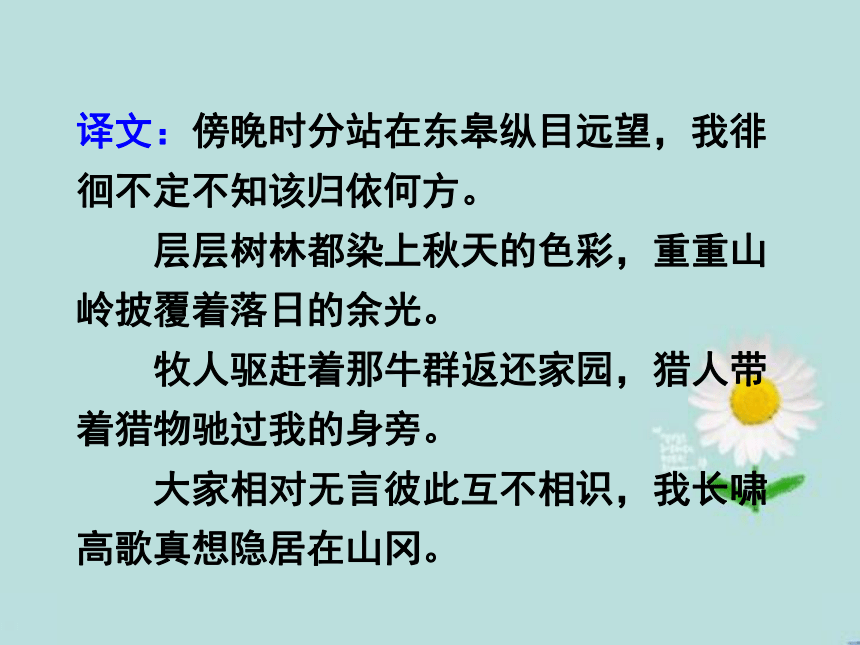

译文:傍晚时分站在东皋纵目远望,我徘徊不定不知该归依何方。

层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。

牧人驱赶着那牛群返还家园,猎人带着猎物驰过我的身旁。

大家相对无言彼此互不相识,我长啸高歌真想隐居在山冈。

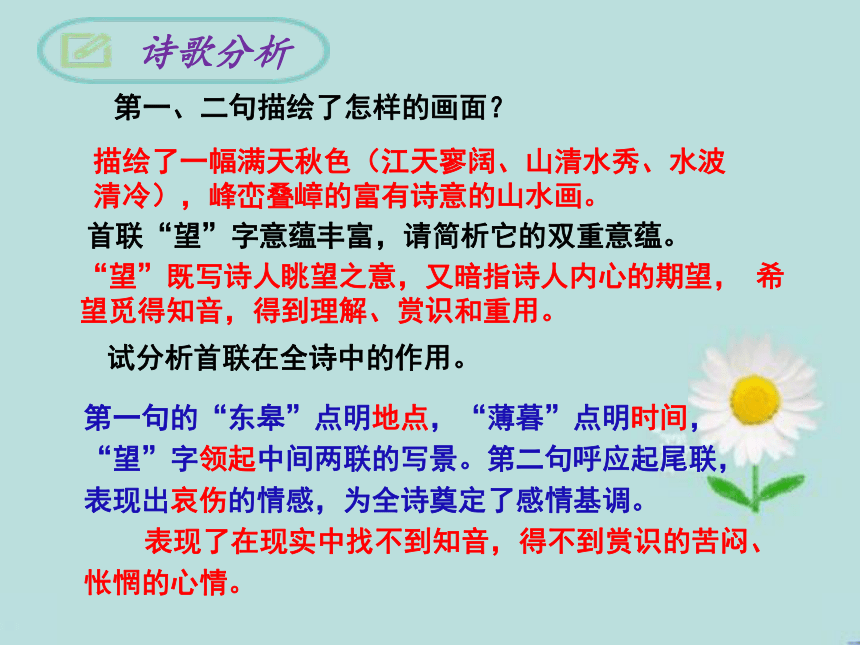

首联“望”字意蕴丰富,请简析它的双重意蕴。

“望”既写诗人眺望之意,又暗指诗人内心的期望,

希望觅得知音,得到理解、赏识和重用。

第一、二句描绘了怎样的画面?

描绘了一幅满天秋色(江天寥阔、山清水秀、水波清冷),峰峦叠嶂的富有诗意的山水画。

诗歌分析

试分析首联在全诗中的作用。

第一句的“东皋”点明地点,“薄暮”点明时间,“望”字领起中间两联的写景。第二句呼应起尾联,表现出哀伤的情感,为全诗奠定了感情基调。

表现了在现实中找不到知音,得不到赏识的苦闷、怅惘的心情。

描写手法:白描的手法写景物,自然朴实。

四句写薄暮中所见景物。举目四望,到处是一片秋色,山川笼罩在夕阳的余晖中,越发显得萧瑟。静谧的背景之上,牧人驱犊归家,猎人满载而回,似乎兴致盎然。牧人与猎马的特写,带着牧歌式的田园气氛,使整个画面活动了起来。这四句诗宛如一幅山家秋晚图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配得恰到好处。

颔联和颈联运用何种手法,描绘了怎样一幅景象?

诗歌分析

诗歌颔联妙在融情于景。诗中描写了漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象,景中寄寓了诗人孤独、落寞的情怀。

请从“景”与“情”关系的角度,赏析本诗的颔联。

"相顾无相识,长歌怀采薇",表达了诗人怎样的心情?

(景与人)动静结合,活现一幅浓浓的秋暮晚归图。

诗歌分析

本诗描绘了萧瑟恬静的秋天黄昏景色,表现了诗人当时孤独、抑郁的心情。

主题思想

黄

鹤

楼

崔颢

昔人已乘/黄鹤去,

此地空余/黄鹤楼。

黄鹤一去/不复返,

白云千载/空悠悠。

晴川历历/汉阳树,

芳草萋萋/鹦鹉洲。

日暮乡关/何处是,

烟波江上/使人愁。

诗歌朗读

黄鹤楼,屹立在武汉市长江大桥武昌桥头的黄鹤矶上。始建于三国吴黄武二年(公元223年)。它背靠蛇山,俯瞰长江,奇姿雕甍,重檐翼舒,气势轩昂宏伟,耸天峭地。远远望去,峥嵘的楼影隐现于缥缈的烟霭之中,壮丽辉煌,宛如仙宫琼殿,自古就有“天下绝景”之誉,曾与湖南的岳阳楼、江西的滕王阁并称为我国江南三大名楼。历代文人墨客登楼吟诗作赋,畅抒情怀,留传至今的诗词逾千首,文赋过百篇,且有多如珠玑的神话传说散落民间。现今的“黄鹤楼”景区,时逢盛世,规制超前,是由主楼、白云阁、岳飞广场、千禧吉祥钟、古乐宫、诗碑廊、南楼等大小50余处景点组成的融人文与自然景观为一体的风景名胜区,为“全国旅游胜地四十佳”之一。

诗词中的黄鹤楼

唐朝大诗人李白经过武昌,也登上黄鹤楼,放眼楚天,胸襟开阔,诗兴大发,正要提笔写诗时,却见到崔颢的诗,自愧不如,只好说:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。崔颢题诗,使李白搁笔,崔颢从此名气大盛。大约黄鹤楼边的“搁笔亭”就是因此而建的。

李白十几首诗里都涉及到黄鹤楼。《黄鹤楼送孟浩然之广陵

》

“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。” 李白的千古绝唱,感情真挚,自然流畅,景色绚丽,神姿昂然,风流天下,传之久远。

导入新课

据《报恩录》记载,黄鹤楼原为辛氏开设的酒店,一道士为了感谢她千杯之恩,临行前在壁上画了一只鹤,告之它能下来起舞助兴。从此宾客盈门,生意兴隆。过了10年,道士复来,取笛吹奏,并跨上黄鹤直上云天。辛氏为了纪念这位帮她致富的仙翁,便在其地起楼,取名“黄鹤楼”。

另一说是有一位名叫费祎的人,在黄鹤山中修炼成仙,然后乘黄鹤升天。后来人们为怀念费祎,便在这黄鹤山上建造了一座黄鹤楼。

美丽的传说

崔颢

(约公元704—754年)盛唐著名诗人。汴州

(今河南开封)人,开元年间进士,官司勋员外郎。早期的诗歌多写闺情,流于浮艳。后经历边塞,诗歌的风格变为雄浑奔放。代表作有《黄鹤楼》。

作者简介

从眼前的黄鹤楼阐发联想、想像。昔日仙人乘黄鹤过此,如今人去楼空,令人惆怅。借传说落笔,感叹物是人非。

首联:昔人已乘/黄鹤去,此地空余/黄鹤楼。

为黄鹤楼蒙上了一层神秘的色彩,传达出诗人内心的孤寂与苦闷

。

颔联:黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

仙人乘鹤一去不复返,只余下白云朵朵漂浮不定。作者多想像仙人一样能骑上黄鹤,腾云驾雾,即刻回故乡。承上联进一步写岁月不再,以白云悠悠反衬人生短促,世事茫茫。

诗歌分析

颈联:晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

描绘了站在黄鹤楼上极目远眺看到的一派生机勃勃的景象。在黄鹤楼上放眼望去,灿烂的阳光照耀着汉水平原,对岸汉阳镇四周的树木显得格外分明。再看江中的鹦鹉洲绿油油的草儿长得极其茂盛。

眼前的风景如此迷人,但作者觉得“人是家乡好,月是故乡明。”自己家乡此时比这更美,为下文的抒情做了铺垫。

尾联:日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

太阳快下山了,在黄鹤楼上哪里能望到故乡?只觉得眼前的汉水滚滚,烟波浩渺,使人更生思乡之愁。

本句借景抒情,用烟波浩渺的长江烘托愁思,抒发漂泊思乡之情。

诗歌分析

五、六句写看到的繁荣景象,而七、八两句却写清冷的思乡之情,运用了什么手法?传达了诗人怎样的情感?

眼前的风景如此迷人,但作者觉得“人是家乡好,月是故乡明。”自己家乡此时比这更美。运用反衬手法,传达出诗人深重的漂泊感以及对家乡的思念。

晴川历历/汉阳树,

芳草萋萋/鹦鹉洲。

日暮乡关/何处是,

烟波江上/使人愁。

诗歌分析

诗歌小结

前四句写仙人及仙鹤的传说,抒发世事茫茫的感慨

。后四句抒发日暮思归的情思。

诗由传说入笔,写由黄鹤楼而生发的联想,叙昔人黄鹤,杳然已去,给人以无限渺然的感觉,表现人们登黄鹤楼常有的感受,气势苍莽。后四句转而实写楼上所见所感,并由此引起乡愁。尾联以烟波江上日暮思归之情作结,使诗意重归于开头那种渺茫的境界。这首诗意境开阔,虚实相映,情景交融,情味悠长。全诗借景抒情,抒写了诗人漂泊异地的伤感与思念故乡的情怀。

这是一首脍炙人口、传诵千古的吊古怀乡之作。诗人登临黄鹤楼,触景生情,于是写了《黄鹤楼》一诗,抒发了诗人去国怀乡的羁旅之思。

主题思想

诗文积累

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?王建《十五夜望月》

乡书何处达,归雁洛阳边。王湾《次北固山下》)

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。李白《春夜洛城闻笛》

露从今夜白,月是故乡明。杜甫《月夜忆舍弟》

仍怜故乡水,万里送行舟。李白《渡荆门送别》

夕阳西下,断肠人在天涯。马致远《天净沙·秋思》

故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。高适《除夜作》

使至塞上

单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。

——五言律诗

王维

诗歌朗读

王维(701-761),字摩诘,唐代山水田园诗派的代表作家。蒲州(今山西永济)人,少有才名。开元九年(721)中进士,任太乐丞,后因事受牵累被贬到济州(今山乐长青县)作司库参军。

王维是个多才多艺并有较高艺术修养的作家,他能诗能画,精通音乐,首创破墨山水画,成一派之宗。受音乐、书法、绘画的影响,他的诗歌呈现丰富多彩的艺术特色,具有词句秀冶,意境清新,格调高雅,音韵婉转,情景交融的特点。尤其是避世隐居时的诗歌,多以山水田园景色寄托孤寂闲适的情怀。这一类诗以感受敏锐,体物细微,诗“中有事画”见长,对后世影响深远。宋朝苏轼曾称赞说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”

作者简介

开元二十四年(736年)吐蕃发兵攻打唐属小国小勃律(在今克什米尔北)。737年春,可西节度副大使崔希逸在青涤西大破吐蕃军。王维奉使出塞宣慰。本篇即写出塞时沿途景色,察访军情。这实际是将王维排挤出朝廷。这道诗作于赴边途中。

历史背景

1.“单车”二句:写轻车出使,慰问塞上将士。单车,轻车简从。属国,典属国(秦汉官名)简称,唐代人有时以“属国”代指使臣。这里“属国”指往吐蕃的使者,王维奉使问边,所以自称属国。居延,汉末设县,在今甘肃省张掖县西北。此二句一本作“衔命辞天阙,单车欲问边。”

2.征蓬:随风飘飞的蓬草。

3.孤烟直:孤烟指烽火与燧烟,古时边塞告警或报平安的信号。燧烟燃狼粪,取其烟直而聚,故云孤烟直。

4.长河:指黄河。

5.“萧关”二句:写在萧关遇到侦察的骑兵,得知首将(都护)正在前线。萧关,在今宁夏回族自治区固原县东南。候骑(jì),骑马的侦察兵。都护,当时边疆重镇都护府的长官、首将。燕然,山名,今蒙古三音诺颜汗中部的杭爱山。

诗歌分析

单车欲问边,属国过居延。

我奉命慰问战士轻车奔赴遥远的边关,

以典属国的身份长途跋涉路过居延。

首联:叙事————出使边塞

开头交代了出使的目的和经过的地点。

诗歌分析

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

诗人以“蓬”“雁”自比,说自已像随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,这里却是比喻一个负有朝延使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。

我如蓬草随风万里飘出汉家的要塞,

又似回归的大雁飞入北国的蓝天。

颔联:抒情———内心抑郁

点出出使的季节——春天。

(即景设喻,借景抒情)

诗歌分析

大漠孤烟直,长河落日圆。

浩瀚的沙漠上一股狼烟升起又高又直,

滔滔的黄河边远望一轮落日大而浑圆。

勾勒出一幅极其雄浑、阔大、壮美的大漠中黄昏落日图,表现了诗人开阔的胸襟。

从侧面烘托了守边将土凄凉艰苦的生活环境,借以反映了他们不畏艰苦,积极保卫边疆的爱国主义精神。

“大”写诗人开阔的胸襟。沙漠浩瀚无边。

“孤”边塞荒凉,烽火台燃起的浓烟格外醒目而单调。

“长”写出了诗人对横贯沙漠的黄河的真实感觉。

“圆”大漠观落日的特殊感受,亲切温暧,微带苍茫

。

颈联:绘景——

塞外风光

千

古

名

句

萧关逢候骑,都护在燕然。

在萧关巧遇巡逻侦察的骑兵,

告知我都护仍在遥远的燕然前线。

写到达边塞的情景,借候骑之口,点明都护崔希逸远在燕然前线,用以概括守边将士繁重紧张的战斗生活,赞美了他们以身许国的爱国热情。

尾联:叙事——战事繁忙

诗歌分析

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

使至塞上

——王维

叙事

抒情

内心抑郁

绘景

塞外风光

叙事

战事繁忙

情由事发

出使边塞

景由事终

诗歌小结

这首诗描绘了塞外壮阔奇丽的景象及到达边塞时的心境,歌颂了守边将士不畏艰苦,保疆为国的爱国主义精神,也表达了诗人漂泊天涯的悲壮和难以排遣的孤寂之情。

主题思想

渡荆门送别

李白

渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。

诗歌朗读

李白(701-762),字太白,号青莲居士。祖籍陇西成纪(今甘肃静宁西南),隋末其先人流寓碎叶(今吉尔吉斯斯坦北部托克马克附近)。幼时随父迁居绵州昌隆县(今四川江油)青莲乡,二十五岁起“辞亲远游”,仗剑出蜀。唐代伟大诗人,与杜甫并称“李杜”,被后人誉为“诗仙”,著有《李太白集》。李白的诗歌现存九百九十多首,豪迈奔放,别具一格。

???

李白是中国文学史上最伟大的诗人之一,是继屈原之后又一个杰出的浪漫主义诗人。杜甫曾给予李白的诗篇极高的评价:“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。对后代的诗歌创作产生过深远的影响

。

作者简介

诗人李白一生足迹几乎踏遍了祖国的名山大川,写了不少歌颂祖国壮丽河山的名诗佳篇。这首诗是诗人于开元十三年(726)辞亲远游,出蜀至荆门时赠别友人而作。诗人在二十五岁之前一直住在四川,这次是诗人第一次离开故乡,出蜀东下,开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。此时诗人,兴致勃勃,坐在船上沿途纵情观赏巫山两岸高耸云霄的峻岭,船过荆门一带,视域顿然开阔,别是一番景色。眼界大开,心旷神怡,不由得即景抒情,写下了这首广为传诵的五言律诗。

写作背景

我乘船远渡荆门山之外,来到楚国这个地方游历。

两岸的山峦渐渐消失了,眼前是一望无际的广阔的原野。江水沿着广阔原野奔腾而去。

明月映入江水中,如同飞下的明镜,天上的云彩,如同海市蜃楼一般变幻多姿。

更应怜爱我的故乡的江水,(它)情意深深,不远万里来送我东行的小舟。

渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。

诗歌分析

注释:

渡远:乘船远行

云生:云彩兴起

荆门:山名,在今湖北省宜昌市西北长江南岸,其状如门,

又与北岸之虎牙山相对,水势湍急,十分险要。

荆门外:指荆门以东,过此即入古楚国境内。

来从:作“来到”或“来向”解。

江:长江。

大荒:广阔无际的原野。

天镜:指水中所见一轮明月之影。

海楼:海市蜃楼,这里形容江上云霞的美丽景色。

?

仍:频频。

怜:爱

诗歌分析

首联:“渡远/荆门/外,来从/楚国/游。”交代了什么?

交代此行的目的,从哪里来,去往哪里。

诗歌分析

诗歌从乘舟远游写起,第一、二句点题:诗人远离四川,乘船沿江游览楚地。

(叙送别缘起)

颔联“山随平野尽,江入大荒流”展现了一幅怎样的景象?烘托出诗人怎样的心境?

这也正是诗人开阔的胸怀、开朗的心境和蓬勃朝气的形象写照。

诗人采用正面描写,展现出映入眼帘的雄阔景象:苍茫起伏的群山,随着船行不断消失,眼前出现了广阔无垠的平原。一泻千里的江水,流入辽阔无边的荒原,滚滚东流。

诗歌分析

颈联“月下飞天镜,云生结海楼”诗中是怎样以时空的变换来描绘江天的美景的?

“月下飞天镜”是月夜俯视所见,描绘近景,江面平静时,俯视月亮在水中的倒影,犹如天上飞下的一面明镜。“云生结海楼”是日间仰视所见,描绘远景,仰望天空,变幻无穷的云彩在日光下结成了海市蜃楼般的奇景。景观壮阔,远近景结合;给人空间感和流动感。

颈联采用衬托的手法,以水中月明如镜反衬江水的平静,以天上云彩构成海市蜃楼衬托江岸的辽阔、天空的高远,艺术效果十分强烈。

诗歌分析

尾联:仍怜故乡水,万里送行舟

作者在5岁那年便随父亲到四川,在那里度过了青少年时代,因此常称四川为“故乡”。长江水自蜀东流而下,所以作者称它为“故乡水”。

作者虽然难以掩饰自己见到楚地美景的兴奋和激动,但也忘不了曾经养育过自己的故乡。初次离别故乡,他怎能不无限留恋、依依难舍呢?但诗人对这种情感并不说破,掉笔从对方写来,运用拟人的手法,赋予了江水以人的浓厚的感情,说故乡水有情,不远万里,依依不舍送我到楚地,愈觉情味无穷。

“仍怜”二字饱含游子的思乡之情。

诗歌分析

从构思看:题目《渡荆门送别》,“渡荆门”包括前三联,尾联照应诗题中的“送别”,全诗紧扣题目展开,结构分明,章法有度。

写法探究

从意境看:诗歌意境高远,形象奇伟,想象瑰丽。抓住两联写景名句,特别是颔联,试通过想象,用一段话展示其画面的壮美。

从语言看:可以从“山随平野尽,江入大荒流”中的“随”“入”二字入手分析揣摩,品评一字传神的艺术效果。

写法探究

从表现手法看:①写景部分,诗人坐在船上沿途观赏,一路看来,眼前的景物逐渐变化,这是“移步换景”的写法;②“月下飞天镜,云生结海楼”运用衬托的手法写江水的平静,江岸的辽阔;③“仍怜故乡水,万里送行舟”运用拟人的手法,赋予江水以情意。

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里/送行舟。

远景

俯视

仰视

渡荆门送别

近景

叙事

抒情

绘景

拟人

对偶

远渡地点出蜀目的

山水

月云

由景及情留恋故乡

诗歌小结

通过对长江两岸秀丽景色的描绘,反映了诗人开阔情怀和奋发进取的精神,同时表现了诗人对故乡山水的无限思念之情。

主题思想

钱塘湖春行

白居易

孤山/寺北/贾亭西,

水面/初平/云脚低。

几处/早莺/争暖树,

谁家/新燕/啄春泥。

乱花/渐欲/迷人眼,

浅草/才能/没马蹄。

最爱/湖东/行不足,

绿杨/阴里/白沙堤。

诗歌朗读

白居易(772~846),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原

,后迁居陕西渭南,曾官左拾遗。著有《白氏长庆集》。白居易一生写了很多诗,是唐代诗人中创作最多的一个。《新乐府》50首和《秦中吟》10首,都很有名,其中以“因事立题”的《新乐府》最有名,是中唐新乐府运动的代表作。

作者简介

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

春天湖水初涨,水面刚刚与湖岸齐平。

向阳的树

指西湖的白堤

诗歌分析

白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片,看上去浮云很低。

白居易任杭州刺史时所作。此前诗人曾因得罪权贵而被贬为江州司马,精神上因此受到严重打击,思想上也由“兼济天下”转为“独善其身”。这时,他为避免在朝为官遭受党争之祸,主动要求到外任杭州刺史。离开了京师,心情恬静一些,该诗描写了西湖早春的明媚风光,抒发了诗人的喜悦之情。

诗歌分析

译文:从孤山寺的北面到贾公亭的西面,湖水涨潮时刚好与堤齐平,白云重重叠叠,同

湖面上的波澜连成一片,看上去浮云很低。

几只早出的黄莺争着飞上向阳的树,不知谁家新来的燕子正衔着春泥在筑巢。一些多彩缤纷的春花(野花)渐渐要迷住人的眼睛,浅浅的春草刚能够遮没马蹄。

我最爱漫步在西湖东边欣赏美景,欣赏得不够,就再去看那绿色杨柳下迷人的断桥白沙堤。

诗歌分析

请同学们默读全诗,看看白居易经过哪些地点?

孤山寺北

贾亭西

白沙堤

(作者就是沿着这样的游览路线描写沿路景物的)

诗歌分析

首联如何扣题?

1、“孤山寺”和“贾公亭”是西湖边特有的景物,紧扣“钱塘湖(西湖)”

2、

从“孤山寺”到“贾公亭”包含有位置的移动照应了“行”

3、“水面初平”和“云脚低”是早春时的特有景象,紧扣“春”

诗歌分析

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

“争”字用得巧妙,巧妙在哪里?(修辞角度)

1.拟人修辞。

2.写出了莺的活泼可爱。

3.突出初春乍暖还寒又生机勃勃的景象。

4.对初春的喜爱和赞美之情

。

5.表达春光难得和宝贵。

诗歌分析

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

用“乱”修饰“花”,用“浅”修饰“草”有什么好处?

用“乱”修饰“花”,写出了花的繁多,并化静为动,写出了花争芳斗妍情态,突出花的种类多、分布广和丰富的色彩;

用“浅”修饰“草”,写出草初长时的样子和嫩绿的色彩,突出了初长芳草的鲜嫩。

诗歌分析

作者选取了哪些景物表现西湖的美?描写的西湖春天的哪个阶段的景色?

诗歌分析

景物:水面、早莺、新燕、乱花、浅草、绿杨、白沙堤。

早春:

1.水面初平——春水初涨。

2.早莺——(初春)早早飞回的黄莺。

3.新燕——似曾相识的燕子飞回来了。

4.浅草——初春时刚长出来,颜色浅。

“行不足”表现了诗人当时怎样的心情?

“行不足”是因为看不够,说明诗人流连忘返,心情愉悦,完全沉浸在美好的湖光山色之中了。

直抒胸臆

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

诗歌分析

这首诗的语言易,十分上口,充分体现出白诗的语言风格。此外,全诗的结构巧妙,前两联是先写观景的处所,再写所见之景;后两联则是先写所见之景,再写观景之处,使得全诗首尾呼应,中间又集中写景,体现出一种结构的美。表达了诗人热爱生活,热爱大自然的生活情趣。这是一首七言律诗,诗人描绘了西湖早春的美好景色,表达了诗人对西湖的赞美和喜爱之情。

作者采取了两种写法:一是在行进途中展开描写,开始从孤山寺写到贾公亭,结尾又写到东湖白沙堤;二是选取典型与分类排列相结合,中间四句写莺、燕、花、草四种最能体现春色的景物,写出早春的一派生机,告诉人们:姹紫嫣红的春天正向我们走来。

诗歌小结

《钱塘湖春行》通过描写湖水、云脚、早莺、新燕等景物,展现了一幅景丽明艳、春意盎然、充满生机的西湖早春图,表达对西湖、对春天的热爱和赞美之情。

主题思想

人民教育出版社八年级上册第13课

唐诗五首

1.

了解常识,疏通文意。

2.

理解诗句,概括内容。

3.

体会意境,把握情感。

学习目标

秋天傍晚时分,诗人遥望山野,看到一派秋意颇浓的山野景色,看到放牧和打猎的人各自随愿而归,不禁怀念起古代采薇而食的隐士。全诗于萧瑟恬静的景色描写中流露出孤独抑郁的心情。这首诗写景抒情朴素自然,摆脱了初唐轻靡华艳的诗风,在当时的诗坛上别具一格。

导入新课

野

望

王绩

东皋/薄暮/望,

徙倚/欲/何依。

树树/皆/秋色,

山山/唯/落晖。

牧人/驱犊/返,

猎马/带禽/归。

相顾/无/相识,

长歌/怀/采薇。

诗歌朗读

王绩【jì】(585—644),唐代医生、著名诗人。字无功,号东皋子,绛州(今属山西.河津市)人。其兄王通亦是当时名医,绩尝任秘书正字,后借故辞归,专心以医药济人。出身官宦世家,是隋末大儒王通之弟。王绩一生郁郁不得志,在隋唐之际,曾三仕三隐。心念仕途,却又自知难以显达,故归隐山林田园,以琴酒诗歌自娱。曾在隋代任秘书省正字,初唐时,以原官待召门下省,后弃官隐居于故乡东皋村。其《醉乡记》、《五斗先生传》、《酒赋》、《独酌》、《醉后》等诗文,均被太史令李淳风誉为“酒家之南董”。王绩《野望》作品取境开阔,风格清新,属对工整,格律谐和,是唐初最早的五言律诗之一。

作者简介

整体感知

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

傍晚

徘徊

小牛,这里指牛群

泛指猎获的鸟兽

比喻隐居不仕

译文:傍晚时分站在东皋纵目远望,我徘徊不定不知该归依何方。

层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。

牧人驱赶着那牛群返还家园,猎人带着猎物驰过我的身旁。

大家相对无言彼此互不相识,我长啸高歌真想隐居在山冈。

首联“望”字意蕴丰富,请简析它的双重意蕴。

“望”既写诗人眺望之意,又暗指诗人内心的期望,

希望觅得知音,得到理解、赏识和重用。

第一、二句描绘了怎样的画面?

描绘了一幅满天秋色(江天寥阔、山清水秀、水波清冷),峰峦叠嶂的富有诗意的山水画。

诗歌分析

试分析首联在全诗中的作用。

第一句的“东皋”点明地点,“薄暮”点明时间,“望”字领起中间两联的写景。第二句呼应起尾联,表现出哀伤的情感,为全诗奠定了感情基调。

表现了在现实中找不到知音,得不到赏识的苦闷、怅惘的心情。

描写手法:白描的手法写景物,自然朴实。

四句写薄暮中所见景物。举目四望,到处是一片秋色,山川笼罩在夕阳的余晖中,越发显得萧瑟。静谧的背景之上,牧人驱犊归家,猎人满载而回,似乎兴致盎然。牧人与猎马的特写,带着牧歌式的田园气氛,使整个画面活动了起来。这四句诗宛如一幅山家秋晚图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配得恰到好处。

颔联和颈联运用何种手法,描绘了怎样一幅景象?

诗歌分析

诗歌颔联妙在融情于景。诗中描写了漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象,景中寄寓了诗人孤独、落寞的情怀。

请从“景”与“情”关系的角度,赏析本诗的颔联。

"相顾无相识,长歌怀采薇",表达了诗人怎样的心情?

(景与人)动静结合,活现一幅浓浓的秋暮晚归图。

诗歌分析

本诗描绘了萧瑟恬静的秋天黄昏景色,表现了诗人当时孤独、抑郁的心情。

主题思想

黄

鹤

楼

崔颢

昔人已乘/黄鹤去,

此地空余/黄鹤楼。

黄鹤一去/不复返,

白云千载/空悠悠。

晴川历历/汉阳树,

芳草萋萋/鹦鹉洲。

日暮乡关/何处是,

烟波江上/使人愁。

诗歌朗读

黄鹤楼,屹立在武汉市长江大桥武昌桥头的黄鹤矶上。始建于三国吴黄武二年(公元223年)。它背靠蛇山,俯瞰长江,奇姿雕甍,重檐翼舒,气势轩昂宏伟,耸天峭地。远远望去,峥嵘的楼影隐现于缥缈的烟霭之中,壮丽辉煌,宛如仙宫琼殿,自古就有“天下绝景”之誉,曾与湖南的岳阳楼、江西的滕王阁并称为我国江南三大名楼。历代文人墨客登楼吟诗作赋,畅抒情怀,留传至今的诗词逾千首,文赋过百篇,且有多如珠玑的神话传说散落民间。现今的“黄鹤楼”景区,时逢盛世,规制超前,是由主楼、白云阁、岳飞广场、千禧吉祥钟、古乐宫、诗碑廊、南楼等大小50余处景点组成的融人文与自然景观为一体的风景名胜区,为“全国旅游胜地四十佳”之一。

诗词中的黄鹤楼

唐朝大诗人李白经过武昌,也登上黄鹤楼,放眼楚天,胸襟开阔,诗兴大发,正要提笔写诗时,却见到崔颢的诗,自愧不如,只好说:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。崔颢题诗,使李白搁笔,崔颢从此名气大盛。大约黄鹤楼边的“搁笔亭”就是因此而建的。

李白十几首诗里都涉及到黄鹤楼。《黄鹤楼送孟浩然之广陵

》

“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。” 李白的千古绝唱,感情真挚,自然流畅,景色绚丽,神姿昂然,风流天下,传之久远。

导入新课

据《报恩录》记载,黄鹤楼原为辛氏开设的酒店,一道士为了感谢她千杯之恩,临行前在壁上画了一只鹤,告之它能下来起舞助兴。从此宾客盈门,生意兴隆。过了10年,道士复来,取笛吹奏,并跨上黄鹤直上云天。辛氏为了纪念这位帮她致富的仙翁,便在其地起楼,取名“黄鹤楼”。

另一说是有一位名叫费祎的人,在黄鹤山中修炼成仙,然后乘黄鹤升天。后来人们为怀念费祎,便在这黄鹤山上建造了一座黄鹤楼。

美丽的传说

崔颢

(约公元704—754年)盛唐著名诗人。汴州

(今河南开封)人,开元年间进士,官司勋员外郎。早期的诗歌多写闺情,流于浮艳。后经历边塞,诗歌的风格变为雄浑奔放。代表作有《黄鹤楼》。

作者简介

从眼前的黄鹤楼阐发联想、想像。昔日仙人乘黄鹤过此,如今人去楼空,令人惆怅。借传说落笔,感叹物是人非。

首联:昔人已乘/黄鹤去,此地空余/黄鹤楼。

为黄鹤楼蒙上了一层神秘的色彩,传达出诗人内心的孤寂与苦闷

。

颔联:黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

仙人乘鹤一去不复返,只余下白云朵朵漂浮不定。作者多想像仙人一样能骑上黄鹤,腾云驾雾,即刻回故乡。承上联进一步写岁月不再,以白云悠悠反衬人生短促,世事茫茫。

诗歌分析

颈联:晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

描绘了站在黄鹤楼上极目远眺看到的一派生机勃勃的景象。在黄鹤楼上放眼望去,灿烂的阳光照耀着汉水平原,对岸汉阳镇四周的树木显得格外分明。再看江中的鹦鹉洲绿油油的草儿长得极其茂盛。

眼前的风景如此迷人,但作者觉得“人是家乡好,月是故乡明。”自己家乡此时比这更美,为下文的抒情做了铺垫。

尾联:日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

太阳快下山了,在黄鹤楼上哪里能望到故乡?只觉得眼前的汉水滚滚,烟波浩渺,使人更生思乡之愁。

本句借景抒情,用烟波浩渺的长江烘托愁思,抒发漂泊思乡之情。

诗歌分析

五、六句写看到的繁荣景象,而七、八两句却写清冷的思乡之情,运用了什么手法?传达了诗人怎样的情感?

眼前的风景如此迷人,但作者觉得“人是家乡好,月是故乡明。”自己家乡此时比这更美。运用反衬手法,传达出诗人深重的漂泊感以及对家乡的思念。

晴川历历/汉阳树,

芳草萋萋/鹦鹉洲。

日暮乡关/何处是,

烟波江上/使人愁。

诗歌分析

诗歌小结

前四句写仙人及仙鹤的传说,抒发世事茫茫的感慨

。后四句抒发日暮思归的情思。

诗由传说入笔,写由黄鹤楼而生发的联想,叙昔人黄鹤,杳然已去,给人以无限渺然的感觉,表现人们登黄鹤楼常有的感受,气势苍莽。后四句转而实写楼上所见所感,并由此引起乡愁。尾联以烟波江上日暮思归之情作结,使诗意重归于开头那种渺茫的境界。这首诗意境开阔,虚实相映,情景交融,情味悠长。全诗借景抒情,抒写了诗人漂泊异地的伤感与思念故乡的情怀。

这是一首脍炙人口、传诵千古的吊古怀乡之作。诗人登临黄鹤楼,触景生情,于是写了《黄鹤楼》一诗,抒发了诗人去国怀乡的羁旅之思。

主题思想

诗文积累

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?王建《十五夜望月》

乡书何处达,归雁洛阳边。王湾《次北固山下》)

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。李白《春夜洛城闻笛》

露从今夜白,月是故乡明。杜甫《月夜忆舍弟》

仍怜故乡水,万里送行舟。李白《渡荆门送别》

夕阳西下,断肠人在天涯。马致远《天净沙·秋思》

故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。高适《除夜作》

使至塞上

单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。

——五言律诗

王维

诗歌朗读

王维(701-761),字摩诘,唐代山水田园诗派的代表作家。蒲州(今山西永济)人,少有才名。开元九年(721)中进士,任太乐丞,后因事受牵累被贬到济州(今山乐长青县)作司库参军。

王维是个多才多艺并有较高艺术修养的作家,他能诗能画,精通音乐,首创破墨山水画,成一派之宗。受音乐、书法、绘画的影响,他的诗歌呈现丰富多彩的艺术特色,具有词句秀冶,意境清新,格调高雅,音韵婉转,情景交融的特点。尤其是避世隐居时的诗歌,多以山水田园景色寄托孤寂闲适的情怀。这一类诗以感受敏锐,体物细微,诗“中有事画”见长,对后世影响深远。宋朝苏轼曾称赞说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”

作者简介

开元二十四年(736年)吐蕃发兵攻打唐属小国小勃律(在今克什米尔北)。737年春,可西节度副大使崔希逸在青涤西大破吐蕃军。王维奉使出塞宣慰。本篇即写出塞时沿途景色,察访军情。这实际是将王维排挤出朝廷。这道诗作于赴边途中。

历史背景

1.“单车”二句:写轻车出使,慰问塞上将士。单车,轻车简从。属国,典属国(秦汉官名)简称,唐代人有时以“属国”代指使臣。这里“属国”指往吐蕃的使者,王维奉使问边,所以自称属国。居延,汉末设县,在今甘肃省张掖县西北。此二句一本作“衔命辞天阙,单车欲问边。”

2.征蓬:随风飘飞的蓬草。

3.孤烟直:孤烟指烽火与燧烟,古时边塞告警或报平安的信号。燧烟燃狼粪,取其烟直而聚,故云孤烟直。

4.长河:指黄河。

5.“萧关”二句:写在萧关遇到侦察的骑兵,得知首将(都护)正在前线。萧关,在今宁夏回族自治区固原县东南。候骑(jì),骑马的侦察兵。都护,当时边疆重镇都护府的长官、首将。燕然,山名,今蒙古三音诺颜汗中部的杭爱山。

诗歌分析

单车欲问边,属国过居延。

我奉命慰问战士轻车奔赴遥远的边关,

以典属国的身份长途跋涉路过居延。

首联:叙事————出使边塞

开头交代了出使的目的和经过的地点。

诗歌分析

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

诗人以“蓬”“雁”自比,说自已像随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,这里却是比喻一个负有朝延使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。

我如蓬草随风万里飘出汉家的要塞,

又似回归的大雁飞入北国的蓝天。

颔联:抒情———内心抑郁

点出出使的季节——春天。

(即景设喻,借景抒情)

诗歌分析

大漠孤烟直,长河落日圆。

浩瀚的沙漠上一股狼烟升起又高又直,

滔滔的黄河边远望一轮落日大而浑圆。

勾勒出一幅极其雄浑、阔大、壮美的大漠中黄昏落日图,表现了诗人开阔的胸襟。

从侧面烘托了守边将土凄凉艰苦的生活环境,借以反映了他们不畏艰苦,积极保卫边疆的爱国主义精神。

“大”写诗人开阔的胸襟。沙漠浩瀚无边。

“孤”边塞荒凉,烽火台燃起的浓烟格外醒目而单调。

“长”写出了诗人对横贯沙漠的黄河的真实感觉。

“圆”大漠观落日的特殊感受,亲切温暧,微带苍茫

。

颈联:绘景——

塞外风光

千

古

名

句

萧关逢候骑,都护在燕然。

在萧关巧遇巡逻侦察的骑兵,

告知我都护仍在遥远的燕然前线。

写到达边塞的情景,借候骑之口,点明都护崔希逸远在燕然前线,用以概括守边将士繁重紧张的战斗生活,赞美了他们以身许国的爱国热情。

尾联:叙事——战事繁忙

诗歌分析

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

使至塞上

——王维

叙事

抒情

内心抑郁

绘景

塞外风光

叙事

战事繁忙

情由事发

出使边塞

景由事终

诗歌小结

这首诗描绘了塞外壮阔奇丽的景象及到达边塞时的心境,歌颂了守边将士不畏艰苦,保疆为国的爱国主义精神,也表达了诗人漂泊天涯的悲壮和难以排遣的孤寂之情。

主题思想

渡荆门送别

李白

渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。

诗歌朗读

李白(701-762),字太白,号青莲居士。祖籍陇西成纪(今甘肃静宁西南),隋末其先人流寓碎叶(今吉尔吉斯斯坦北部托克马克附近)。幼时随父迁居绵州昌隆县(今四川江油)青莲乡,二十五岁起“辞亲远游”,仗剑出蜀。唐代伟大诗人,与杜甫并称“李杜”,被后人誉为“诗仙”,著有《李太白集》。李白的诗歌现存九百九十多首,豪迈奔放,别具一格。

???

李白是中国文学史上最伟大的诗人之一,是继屈原之后又一个杰出的浪漫主义诗人。杜甫曾给予李白的诗篇极高的评价:“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。对后代的诗歌创作产生过深远的影响

。

作者简介

诗人李白一生足迹几乎踏遍了祖国的名山大川,写了不少歌颂祖国壮丽河山的名诗佳篇。这首诗是诗人于开元十三年(726)辞亲远游,出蜀至荆门时赠别友人而作。诗人在二十五岁之前一直住在四川,这次是诗人第一次离开故乡,出蜀东下,开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。此时诗人,兴致勃勃,坐在船上沿途纵情观赏巫山两岸高耸云霄的峻岭,船过荆门一带,视域顿然开阔,别是一番景色。眼界大开,心旷神怡,不由得即景抒情,写下了这首广为传诵的五言律诗。

写作背景

我乘船远渡荆门山之外,来到楚国这个地方游历。

两岸的山峦渐渐消失了,眼前是一望无际的广阔的原野。江水沿着广阔原野奔腾而去。

明月映入江水中,如同飞下的明镜,天上的云彩,如同海市蜃楼一般变幻多姿。

更应怜爱我的故乡的江水,(它)情意深深,不远万里来送我东行的小舟。

渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。

诗歌分析

注释:

渡远:乘船远行

云生:云彩兴起

荆门:山名,在今湖北省宜昌市西北长江南岸,其状如门,

又与北岸之虎牙山相对,水势湍急,十分险要。

荆门外:指荆门以东,过此即入古楚国境内。

来从:作“来到”或“来向”解。

江:长江。

大荒:广阔无际的原野。

天镜:指水中所见一轮明月之影。

海楼:海市蜃楼,这里形容江上云霞的美丽景色。

?

仍:频频。

怜:爱

诗歌分析

首联:“渡远/荆门/外,来从/楚国/游。”交代了什么?

交代此行的目的,从哪里来,去往哪里。

诗歌分析

诗歌从乘舟远游写起,第一、二句点题:诗人远离四川,乘船沿江游览楚地。

(叙送别缘起)

颔联“山随平野尽,江入大荒流”展现了一幅怎样的景象?烘托出诗人怎样的心境?

这也正是诗人开阔的胸怀、开朗的心境和蓬勃朝气的形象写照。

诗人采用正面描写,展现出映入眼帘的雄阔景象:苍茫起伏的群山,随着船行不断消失,眼前出现了广阔无垠的平原。一泻千里的江水,流入辽阔无边的荒原,滚滚东流。

诗歌分析

颈联“月下飞天镜,云生结海楼”诗中是怎样以时空的变换来描绘江天的美景的?

“月下飞天镜”是月夜俯视所见,描绘近景,江面平静时,俯视月亮在水中的倒影,犹如天上飞下的一面明镜。“云生结海楼”是日间仰视所见,描绘远景,仰望天空,变幻无穷的云彩在日光下结成了海市蜃楼般的奇景。景观壮阔,远近景结合;给人空间感和流动感。

颈联采用衬托的手法,以水中月明如镜反衬江水的平静,以天上云彩构成海市蜃楼衬托江岸的辽阔、天空的高远,艺术效果十分强烈。

诗歌分析

尾联:仍怜故乡水,万里送行舟

作者在5岁那年便随父亲到四川,在那里度过了青少年时代,因此常称四川为“故乡”。长江水自蜀东流而下,所以作者称它为“故乡水”。

作者虽然难以掩饰自己见到楚地美景的兴奋和激动,但也忘不了曾经养育过自己的故乡。初次离别故乡,他怎能不无限留恋、依依难舍呢?但诗人对这种情感并不说破,掉笔从对方写来,运用拟人的手法,赋予了江水以人的浓厚的感情,说故乡水有情,不远万里,依依不舍送我到楚地,愈觉情味无穷。

“仍怜”二字饱含游子的思乡之情。

诗歌分析

从构思看:题目《渡荆门送别》,“渡荆门”包括前三联,尾联照应诗题中的“送别”,全诗紧扣题目展开,结构分明,章法有度。

写法探究

从意境看:诗歌意境高远,形象奇伟,想象瑰丽。抓住两联写景名句,特别是颔联,试通过想象,用一段话展示其画面的壮美。

从语言看:可以从“山随平野尽,江入大荒流”中的“随”“入”二字入手分析揣摩,品评一字传神的艺术效果。

写法探究

从表现手法看:①写景部分,诗人坐在船上沿途观赏,一路看来,眼前的景物逐渐变化,这是“移步换景”的写法;②“月下飞天镜,云生结海楼”运用衬托的手法写江水的平静,江岸的辽阔;③“仍怜故乡水,万里送行舟”运用拟人的手法,赋予江水以情意。

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里/送行舟。

远景

俯视

仰视

渡荆门送别

近景

叙事

抒情

绘景

拟人

对偶

远渡地点出蜀目的

山水

月云

由景及情留恋故乡

诗歌小结

通过对长江两岸秀丽景色的描绘,反映了诗人开阔情怀和奋发进取的精神,同时表现了诗人对故乡山水的无限思念之情。

主题思想

钱塘湖春行

白居易

孤山/寺北/贾亭西,

水面/初平/云脚低。

几处/早莺/争暖树,

谁家/新燕/啄春泥。

乱花/渐欲/迷人眼,

浅草/才能/没马蹄。

最爱/湖东/行不足,

绿杨/阴里/白沙堤。

诗歌朗读

白居易(772~846),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原

,后迁居陕西渭南,曾官左拾遗。著有《白氏长庆集》。白居易一生写了很多诗,是唐代诗人中创作最多的一个。《新乐府》50首和《秦中吟》10首,都很有名,其中以“因事立题”的《新乐府》最有名,是中唐新乐府运动的代表作。

作者简介

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

春天湖水初涨,水面刚刚与湖岸齐平。

向阳的树

指西湖的白堤

诗歌分析

白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片,看上去浮云很低。

白居易任杭州刺史时所作。此前诗人曾因得罪权贵而被贬为江州司马,精神上因此受到严重打击,思想上也由“兼济天下”转为“独善其身”。这时,他为避免在朝为官遭受党争之祸,主动要求到外任杭州刺史。离开了京师,心情恬静一些,该诗描写了西湖早春的明媚风光,抒发了诗人的喜悦之情。

诗歌分析

译文:从孤山寺的北面到贾公亭的西面,湖水涨潮时刚好与堤齐平,白云重重叠叠,同

湖面上的波澜连成一片,看上去浮云很低。

几只早出的黄莺争着飞上向阳的树,不知谁家新来的燕子正衔着春泥在筑巢。一些多彩缤纷的春花(野花)渐渐要迷住人的眼睛,浅浅的春草刚能够遮没马蹄。

我最爱漫步在西湖东边欣赏美景,欣赏得不够,就再去看那绿色杨柳下迷人的断桥白沙堤。

诗歌分析

请同学们默读全诗,看看白居易经过哪些地点?

孤山寺北

贾亭西

白沙堤

(作者就是沿着这样的游览路线描写沿路景物的)

诗歌分析

首联如何扣题?

1、“孤山寺”和“贾公亭”是西湖边特有的景物,紧扣“钱塘湖(西湖)”

2、

从“孤山寺”到“贾公亭”包含有位置的移动照应了“行”

3、“水面初平”和“云脚低”是早春时的特有景象,紧扣“春”

诗歌分析

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

“争”字用得巧妙,巧妙在哪里?(修辞角度)

1.拟人修辞。

2.写出了莺的活泼可爱。

3.突出初春乍暖还寒又生机勃勃的景象。

4.对初春的喜爱和赞美之情

。

5.表达春光难得和宝贵。

诗歌分析

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

用“乱”修饰“花”,用“浅”修饰“草”有什么好处?

用“乱”修饰“花”,写出了花的繁多,并化静为动,写出了花争芳斗妍情态,突出花的种类多、分布广和丰富的色彩;

用“浅”修饰“草”,写出草初长时的样子和嫩绿的色彩,突出了初长芳草的鲜嫩。

诗歌分析

作者选取了哪些景物表现西湖的美?描写的西湖春天的哪个阶段的景色?

诗歌分析

景物:水面、早莺、新燕、乱花、浅草、绿杨、白沙堤。

早春:

1.水面初平——春水初涨。

2.早莺——(初春)早早飞回的黄莺。

3.新燕——似曾相识的燕子飞回来了。

4.浅草——初春时刚长出来,颜色浅。

“行不足”表现了诗人当时怎样的心情?

“行不足”是因为看不够,说明诗人流连忘返,心情愉悦,完全沉浸在美好的湖光山色之中了。

直抒胸臆

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

诗歌分析

这首诗的语言易,十分上口,充分体现出白诗的语言风格。此外,全诗的结构巧妙,前两联是先写观景的处所,再写所见之景;后两联则是先写所见之景,再写观景之处,使得全诗首尾呼应,中间又集中写景,体现出一种结构的美。表达了诗人热爱生活,热爱大自然的生活情趣。这是一首七言律诗,诗人描绘了西湖早春的美好景色,表达了诗人对西湖的赞美和喜爱之情。

作者采取了两种写法:一是在行进途中展开描写,开始从孤山寺写到贾公亭,结尾又写到东湖白沙堤;二是选取典型与分类排列相结合,中间四句写莺、燕、花、草四种最能体现春色的景物,写出早春的一派生机,告诉人们:姹紫嫣红的春天正向我们走来。

诗歌小结

《钱塘湖春行》通过描写湖水、云脚、早莺、新燕等景物,展现了一幅景丽明艳、春意盎然、充满生机的西湖早春图,表达对西湖、对春天的热爱和赞美之情。

主题思想

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读