2020—2021学年人教版高中语文必修五 7《陈情表》课件82张

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版高中语文必修五 7《陈情表》课件82张 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-13 13:45:35 | ||

图片预览

文档简介

(共82张PPT)

陈情表

李密

宋代大学士苏轼曾说:

读《出师表》不下泪者,其人必不忠;

读《陈情表》不下泪者,其人必不孝;

读《祭十二郎文》不下泪者,其人必不友。

后人说:

读《报任安书》不下泪者,其人必不为人。

《出师表》是三国时期蜀汉丞相诸葛亮在北伐中原之前给后主刘禅上书的表文,阐述了北伐的必要性以及对后主刘禅治国寄予的期望,言辞恳切,写出了诸葛亮的一片忠诚之心。

《祭十二郎文》,唐代韩愈作品,文章的十二郎是指韩愈的侄子韩老成,十二郎与韩愈两人自幼相守,由长嫂郑氏抚养成人,共历患难,因此感情特别深厚。但是长大之后,韩愈本人在外飘泊,与十二郎很少见面。韩老成的英年早逝让韩愈悲从中来,写下此文。

《报任安书》是司马迁写给友人任安的一封回信。司马迁因李陵之祸处以宫刑,出狱后任中书令,表面上是皇帝近臣,实则相似宦官,为士大夫所轻贱。任安此前曾写信给他,希望他能“推贤进士”。司马迁由于自己的遭遇和处境,感到很为难,所以一直未能复信。后任安因罪下狱,被判死刑,司马迁才给他写了这封回信。

在这篇文章中,司马迁以极其激愤的心情,申述了自己的不幸遭遇,抒发了内心的无限痛苦,大胆揭露了汉武帝的喜怒无常,刚愎自用,提出了人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛的比较进步的生死观,并表现出了他为实现可贵的理想而甘受凌辱,坚韧不屈的战斗精神。

作者简介

李密(224年—287年),字令伯,一名虔,犍为武阳(今四川彭山)人。幼年丧父,母何氏改嫁,由祖母抚养成人。后李密以对祖母孝敬甚笃而名扬于乡里。师事著名学者谯周,博览五经,尤精《春秋左传》。初仕蜀汉为尚书郎。蜀汉亡,晋武帝召为太子洗马,李密以祖母年老多病、无人供养而力辞。历任温县令、汉中太守。后免官,卒于家中。

著有《述理论》十篇,不传世。其生平见载《华阳国志》、《晋书》。代表作为《陈情表》。

创作背景

李密原是蜀汉后主刘禅的郎官(官职不详)。三

国魏元帝(曹奂)景元四年(263年),司马昭灭蜀,

李密沦为亡国之臣。司马昭之子司马炎废魏元帝,史

称“晋武帝”。泰始三年(267年),朝廷采取怀柔政

策,笼络蜀汉旧臣,征召李密为太子洗马。李密时年

44岁,以晋朝“以孝治天下”为口实,以祖母供养无

主为由,上《陈情表》,要求暂缓赴任,上表恳辞。

晋武帝为什么要这样重用李密呢?第一,当时东吴尚据江左,为了减少灭吴的阻力,收笼东吴民心,晋武帝对亡国之臣实行怀柔政策,以显示其宽厚之胸怀。第二,李密当时以孝闻名于世,晋武帝承继汉代以来以孝治天下的策略,实行孝道,以显示自己清正廉明,同时也用孝来维持君臣关系,维持社会的安定秩序。正因为如此,李密屡被征召。李密则向晋武帝上此表“辞不就职”。

文体介绍

“表”是中国古代向帝王上书陈情言事的一种特殊文体。在古代,臣子写给君王的呈文有各种不同的名称。战国时期统称为“书”,如乐毅《报燕惠王书》。到了汉代,这类文字被分为四个小类,即章、奏、表、议。刘勰在《文心雕龙·章表》里说:“章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。”可见,表的主要作用就是表达臣子对君主的忠诚和希望。“动之以情”是这种文体的一个基本特征。

此外,这种文体还有自己的特殊格式,如开头要说“臣某言”,结尾常有“臣某常诚惶诚恐,顿首顿首,死罪死罪”之类的话。

行书《陈情表》

陈

情

表

陈述、禀报

隐情、苦衷

奏章

禀告自己苦衷的奏章

解

题

是谁陈情?

向谁陈情?

陈什么情?

?李密(?224?-?287?),西晋武阳人,又名虔,字令伯。少时师事著名学者谯周,以学问文章著名于世。曾出仕蜀汉担任尚书郎,屡次出使东吴,很有才辩。晋武帝征为太子洗马,其以祖母年老多病,辞不应征。?

晋武帝。司马炎靠野蛮杀戮废魏称帝,为人阴险多疑。建国初年,为笼络人心,对蜀汉士族采取怀柔政策,征召蜀汉旧臣到洛阳任职。

向君王上书陈述

祖母刘氏年老多

病,无人侍奉,

暂不能应征,请

求辞官终养祖母

的衷情。?

解

题

陈情表

魏晋

李密

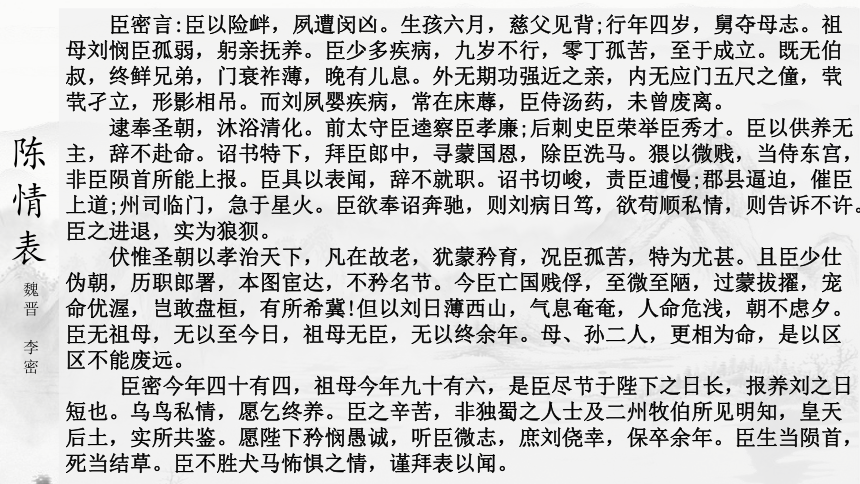

臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘悯臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊。而刘夙婴疾病,常在床蓐,臣侍汤药,未曾废离。

逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才。臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻,辞不就职。诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土,实所共鉴。愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。臣生当陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

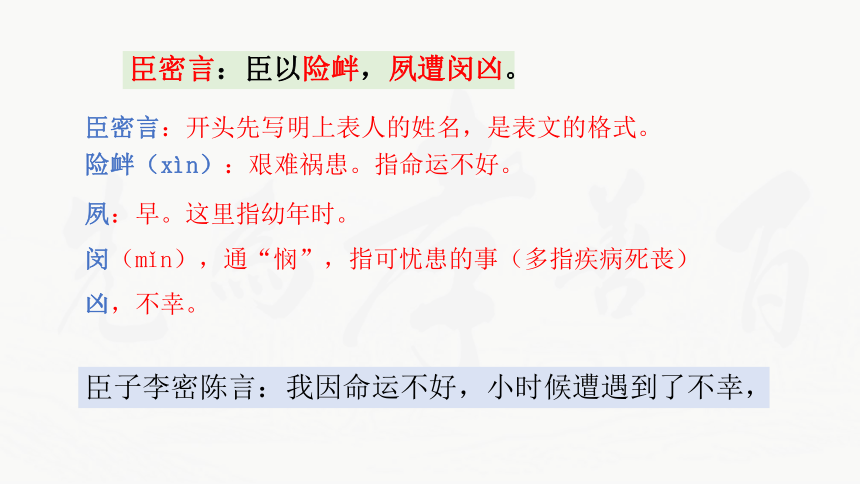

臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶。

险衅(xìn):艰难祸患。指命运不好。

夙:早。这里指幼年时。

闵(mǐn),通“悯”,指可忧患的事(多指疾病死丧)

凶,不幸。

臣密言:开头先写明上表人的姓名,是表文的格式。

臣子李密陈言:我因命运不好,小时候遭遇到了不幸,

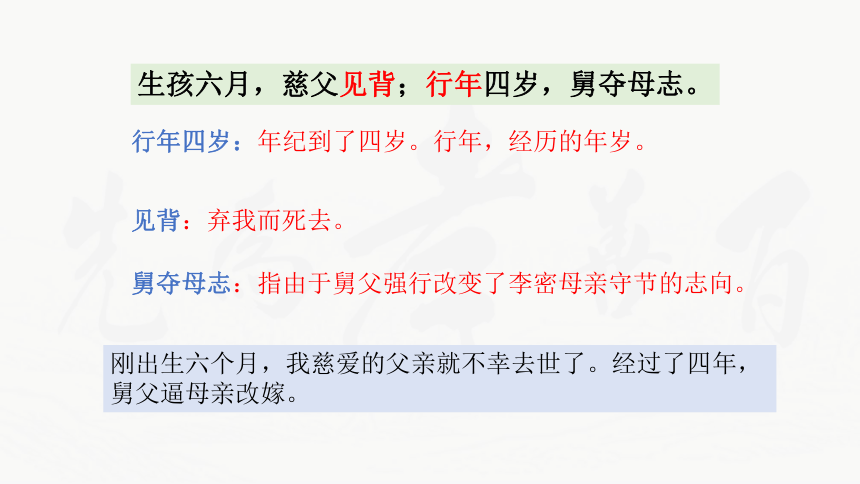

生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。

刚出生六个月,我慈爱的父亲就不幸去世了。经过了四年,舅父逼母亲改嫁。

舅夺母志:指由于舅父强行改变了李密母亲守节的志向。

见背:弃我而死去。

行年四岁:年纪到了四岁。行年,经历的年岁。

祖母刘悯臣孤弱,躬亲抚养。

臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。

悯:悲痛,怜惜,怜悯。

躬:亲自。

九岁不行:古,不能走路。今,不可以。

零丁:通“伶仃”,孤独的样子。

至于:古,直到。今,另提一事;达到某一程度。

成立:成人自立。今,形成,建立。

我的祖母刘氏,怜悯我从小丧父,便亲自对我加以抚养。

臣小的时候经常生病,九岁时还不会行走。孤独无靠,一直到成人自立。

既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。

既无…,终鲜…:

既没有

…

,也没有…,表并列。

鲜:少,

指“无、没有”。

祚:福分。

薄:bó浅薄,少。

息:

儿子

既没有叔叔伯伯,又没什么兄弟,门庭衰微而福分浅薄,很晚才有儿子。

期功强近之亲:指比较亲近的亲戚。古代丧礼制度以亲属关系的亲疏规定服丧时间的长短,服丧一年称“期”,九月称“大功”,五月称“小功”。

外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,

应门五尺之僮:五尺高的小孩。应门:照应门户,僮,童仆。

在外面没有比较亲近的亲戚,在家里又没有照应门户的童仆。

茕茕孑立,形影相吊。

而刘夙婴疾病,常在床蓐,臣侍汤药,未曾废离。

茕(qióng)茕孑(jié)立:孤单无靠地独自生活。茕茕,孤单的样子。孑:孤单。

吊:安慰。

蓐(rù):通“褥”,垫子。

婴:纠缠。

废离:停止侍奉离开

生活孤单没有依靠,每天只有自己的身体和影子相互安慰。

但祖母又被疾病缠绕,常年卧床不起,我侍奉她吃饭喝药,从来没有停止侍奉而离开她。

1、哪句话是作者陈述的总提?其具体表现有哪些?

夙遭闵凶

父丧母嫁

多病零丁

门衰祚薄

祖母卧病

故不能“废远”

(为下文伏笔)

自由诵读第1段,思考:

2、围绕“闵凶”,作者的叙述角度、层次是怎样的?作用是什么?

六月:慈父见背;四岁:舅夺母志

少:多疾病;

九岁:不行

先纵

品析:父死母嫁,写“躬亲抚养”的原因;多病不行,写“躬亲抚养”的不易。表现了“躬亲抚养”的艰难、辛酸与劳苦,为下文“臣无祖母,无以至今日”张本。

既无伯叔,终鲜兄弟;晚有儿息;

外无近亲;内无照应。

后横

品析:强调“无(鲜)”字,“儿息”虽有却“晚”,可见“门衰祚薄”,祖孙相依为命。“无”“鲜”等写出了人丁不旺、两代孤传的特殊关系。为“祖母无臣,无以终余年”铺垫。以白描手法见情感的朴素、真挚。

3、哪些语句可见祖孙的相依为命?哪些词语直接写其凄苦?

零丁孤苦——靠祖母之悯惜、抚养(照应“臣无祖母无以至今日”)

夙婴疾病——靠孙子侍汤药(照应“祖母无臣,无以终余年”)

零丁孤苦、茕茕孓立、形影相吊等词语生动地

表现其孤苦之情状,令人读而生悲。

相依为命:

凄苦:

一、叙祖孙相依为命之情

祖母卧病

家庭不幸

祖孙相依

不直陈其事,先诉惨况,

引起同情

父丧母嫁

多病孤苦

祖母抚养

人丁衰微

逮奉圣朝,沐浴清化。

前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才。

清化:清明的政治教化。

逮:及,至

奉:承奉

沐浴:蒙受。

察:考察。这里是推举的意思。孝廉:汉代以来举荐人才的一种科目,举孝顺父母、品行方正的人。“孝”指孝顺父母,“廉”指品行廉洁。

太守:郡的地方长官。

刺史:州的地方长官。

秀才:当时地方推举优秀人才的一种科目,这里是优秀人才的意思,与后代科举的“秀才”含义不同。

到了晋朝建立,我蒙受着清明的政治教化。前任太守逵,考察后推举臣下为孝廉,后任刺史荣又推举臣下为优秀人才。

臣以供养无主,辞不赴命。

诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。

拜:授官。郎中:官名,尚书省的属官。

寻:不久。

除:任命官职。

主:主持、做

洗马:官名。太子的属官,在宫中服役,掌管图书。

臣下因为供奉赡养祖母的事无人承担,辞谢不接受任命。

朝廷又特地下了诏书,任命我为郎中,不久又蒙受国家恩命,任命我为太子洗马。

猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。

臣具以表闻,辞不就职。

猥:鄙。自谦之词。

东宫:太子居住的地方。这里指太子。

陨(yǔn)首:头落地

具以表闻:在奏表中一一呈报

具,详尽。

闻,使上闻

像我这样卑微的人,担当侍奉太子的职务,这实在不是我杀身捐躯所能报答朝廷的。

我将以上苦衷上表报告,加以推辞不去就职。

诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上道;

州司临门,急于星火。

切峻:急切严厉。

逋(bū)慢:有意回避,怠慢上命。

州司:州官。

急于星火:比流星的坠落还要急迫

但是诏书急切严峻,责备我逃避命令,有意拖延,态度傲慢。郡县长官催促我立刻上路;州官登门督促,比流星坠落还要急迫。

臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

日笃:一天比一天严重。

苟顺:姑且迁就。

告诉不许:申诉不被允许

狼狈:形容进退两难的情状

我很想遵从皇上的旨意赴京就职,但祖母刘氏的病却一天比一天重;想要姑且顺从自己的私情,但报告申诉不被允许。我是进退两难,十分狼狈。

1、本段写屡次征召有什么特点,有什么作用?“奉圣朝”“沐浴清化”等句想表明什么?

特点——征召的级别越来越高(按时间顺序),显出朝廷征召之殷切。“奉”“沐浴”,称颂朝廷,并表感恩之情,可见语言的得体和机智。

作用——加深了赴命上任与孝养祖母的矛盾,突出了自己两难的境地,为下文做铺垫。

表征召:察、举、拜、除、当;孝廉、秀才、郎中、洗马(“孝廉”“秀才”是荐举人才的科目,所以用“辞不赴命”;“郎中”“洗马”是官职,所以用“辞不就职”).

自由诵读第2段,思考:

2、本段如何叙述作者处境的狼狈?作者推辞的理由是什么?

事态严重:诏、责、逼、催等,含蓄地表明了强己所难之窘迫。

处境狼狈:“非臣陨首所能上报”,可是“供养无主”;“欲奉诏奔驰,则刘病日笃”;“欲苟顺私情,则告诉不许”。

品析:诉说自己辞不就职的矛盾心理(狼狈处境),情辞悲切,动人心肺。

推辞理由:供养无主,刘病日笃(承上文“夙婴疾病”,张下文“日薄西山”)

二、述进退两难之苦

诉矛盾之心,表感激之情,再博同情

朝廷征召之殷,退很难

养祖母无主,进更难

伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,

犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。

伏惟:俯伏思量。旧时奏疏、书信中下级对上级表示恭敬的用语。

故老:年老而有功德的旧臣。

矜(jīn)育:怜惜抚育。

我俯伏思量晋朝是用孝道来治理天下的,凡是年老而德高的旧臣,尚且还受到怜悯养育,何况我的孤苦程度更为严重呢。

且臣少仕伪朝,历职郎署,

本图宦达,不矜名节。

伪朝:指蜀汉。

历职郎署:指曾在蜀汉官署中担任过郎官职务。

矜:自夸

况且我年轻的时候曾经做过蜀汉的官,担任过郎官职务,

本来就希望做官显达,并不顾惜名声节操。

今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!

宠命:恩命。指拜郎中、洗马等官职。

优渥(wò):优厚。

过:过分,指屡次升迁。

拔擢:提拔提升

盘桓:犹疑不决的样子

希冀:希望,企图,指非分的愿望

现在我是一个低贱的亡国俘虏,十分卑微浅陋,受到过分提拔,恩宠优厚,怎敢犹豫不决而有非分的企求呢?

但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。

臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。

母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

区区:拳拳。形容自己的私情。

日薄西山:太阳接近西山,比喻人的寿命即将终了

奄奄:气息微弱,将要断气的样子。

危浅:危弱,活不长

朝不虑夕:早上不能想到晚上怎样,随时都可能死亡。

更相为命:相依为命

只是因为祖母刘氏寿命即将终了,气息微弱,生命垂危,早上不能想到晚上怎样。臣下我如果没有祖母,就没有今天的样子;祖母如果没有我的照料,也无法度过她的余生。我们祖孙二人,互相依靠而维持生命,因此我的内心不愿废止奉养,远离祖母。

本段结尾落在辞官养亲上,是从哪几个角度展开的?

提示:三层,分别以“伏惟”“且”“但”来转换文意。

具体研习第3段,思考:

A、

找依据:抓住晋“以孝治天下”的大理,解释自己应得到同情。(朝廷)

B、

释误会:自陈宦历,称颂君恩,表明辞职与“名节”无关,以求皇帝谅解。(个人)

C、

述苦衷:陈述刘之现状,是“不能废远”的唯一原因。(祖母)

古代名士在政权更替时往往被逼得非赶快表明态度不可。

“竹林七贤”之一的嵇康,因为种种原因坚持不肯为司马氏政权服务,独自在城外靠打铁过日子,后来莫名其妙地卷入一场官司,最后被当权者司马昭给杀了,成了历史上一起著名冤案。据说他受刑之时,有三千太学生向朝廷请愿,请求赦免嵇康,并要拜嵇康为师,这当然不会被当权者接纳。而此刻嵇康所想的,不是他那神采飞扬的生命即将终止,却是一首美妙绝伦的音乐后继无人。

嵇康冤案

他要过一架琴,在高高的刑台上,弹奏了最后的《广陵散》,铮铮的琴声,神秘的曲调,铺天盖地,飘进了每个人的心里。弹毕之后,就被杀掉了。他死后,《广陵散》也失传了。

嵇康遇害后,“竹林七贤”中跟他关系最要好的向秀,也不敢坚持不入仕。这些事情,李密当然不可能不知道。为了防止可能产生的误会,他确实有必要郑重声明,自己并不讲什么名节,完全愿意在新政权为官,现在之所以不能立刻出来,只是因为祖母需要照料,如此而已。

三、释辞官孝养之疑

治国之本(朝廷):

从政追求(个人):

明述苦衷(祖母):

祖母病笃不能远离

图宦达,不矜名节

孝治天下

解释误会,

打消武帝疑虑,求得体恤

臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。

臣下我现在的年龄四十四岁了,祖母现在的年龄九十六岁了,臣下我在陛下面前尽忠尽节的日子还长着呢,而在祖母刘氏面前尽孝尽心的日子已经不多了。

我怀着乌鸦反哺的私情,乞求能够准许我完成对祖母养老送终的心愿。

乌鸟私情:相传乌鸦能反哺,所以常用来比喻子女对父母的孝养之情。

臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土,实所共鉴。

二州:指益州和梁州。二州区域大致相当于蜀汉所统辖的范围。

牧伯:刺史。上古一州的长官称牧,又称方伯,所以后代以牧伯称刺史。

皇天后土:犹言天地神明。

我的辛酸悲苦,并不仅仅被蜀地的百姓及益州、梁州的长官所亲眼目睹、内心明白,连天地神明也都看得清清楚楚。

愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。

希望陛下能怜悯我愚昧诚心,请允许我完成臣下一点小小的心愿,或许能够使祖母刘氏能够侥幸地保全她的余生。

矜悯:怜恤

愚诚:愚拙的诚心。

听:任,准许,成全

庶:或许

卒:终

臣生当陨首,死当结草。

臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

我活着应当杀身报效朝廷,死了也要结草衔环来报答陛下的恩情。臣下我怀着牛马一样不胜恐惧的心情,恭敬地呈上此表来使陛下知道这件事。

犬马:作者自比,表示谦卑。

结草:出自《左传·宣公十五年》,用来作为报答恩人心愿的表示。

拜表:拜上表章

1、本段中哪句话表明主旨?贯穿全段的是哪两个词?

主旨:愿乞终养。

核心词:

“尽节”、“报养”

——忠与孝难以两全

具体研习第4段,思考:

2、忠孝难以两全,如何解决?

忠情

孝情

臣无祖母无以至今日

过蒙拔擢

宠命优渥

揭示矛盾

病笃(情)

孝治(理)

分析矛盾

报养短

尽节长

解决矛盾

愿乞终养

先尽孝

后尽忠

四、明先孝后忠之心

(报养日短)

先尽孝:

后尽忠:

生当陨首

死当结草

愿乞终养

(尽节日长)

明确态度,示之以忠,打动武帝

原文赏析

全文可分为四段。强烈的感彩都是通过叙事来表达的,即“融情于事”。

第一段

陈述家庭不幸和与祖母更相为命,以使武帝化严为慈,化对立态度的逞威为同一立场的体恤。

第二段

历叙朝廷多次征召,优礼有加,都由于“报国恩”和“徇私情”的矛盾,作者旨在消除晋武帝的疑虑,为下文请求“终养”埋下伏线。

第三段

提出晋朝“以孝治天下”这个治国纲领,陈述作者特别孤苦的处境和作者的从政历史、人生态度以及政治思想,以便进一步打消晋武帝的疑虑。

第四段

明确提出“愿乞终养”,表示要先尽孝后尽忠,以期感动武帝达到陈情目的。

本文虽然用了不少四字句、对偶句,有骈文的整俪之工,但语言却绝不雕琢,而是十分自然真切,仿佛是从肺腑中流出,丝毫不见斧凿痕迹。

原文赏析

有论者认为,李密反复强调孝亲,其实是为自己不奉诏仕晋而故意寻找借口。你同意这一观点吗,为什么?(开放性问题,各抒已见,自圆其说即可。)

点拨:⑴李密反复强调孝亲,决不是为其不奉诏仕晋而故意寻找借口。他是真心因终养祖母才难能应诏的。读完全篇,我们可以清楚地体昧到,他的孝心不是抽象的,而是充满了孙儿对祖母的一片真情。

⑵李密对蜀汉念念于怀,他曾说刘禅“可次齐桓”。更何况司马氏是以屠杀篡夺取得天下,内部矛盾重重。李密以一亡国之臣,对出仕新朝就不能不有所顾虑,而暂存观望之心了。不幸的是他这种想法,被晋武多少察觉到了,因此“州书切峻。责臣逋慢”。这就使李密在“再度表闻”时,发生了更大的困难。然而李密抓住了孝字大做文章,却又不从大道理讲起,而是委婉陈辞,动之以情,恰到好处地解决了“不从皇命”的难题。

一、构思艺术:

叙孝情表忠情

祖母情深似海

圣上恩重如山

忠孝两难的矛盾境地

动之以情

找依据释误会

“以孝治天下”

“岂敢盘桓

有所希冀”

先尽孝

后尽忠

晓之以理

乞矜悯

庶刘侥幸

,保卒余年

生当陨首

,死当结草

示之以忠

赏析语言

把你认为精彩的语句画下来,说说这些语句有什么特点(句式,用词,修辞手法)?好(表情达意效果)在哪?

《古文观止》评论《陈情表》的语言:“至性之言,悲恻动人。”

1、四字骈句:

“生孩六月,慈父见背,行年四岁,舅夺母志。祖母刘闵臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于

成立……”

四字骈句,语势连贯、紧凑,不拖沓,让人感到灾祸接踵而来,以情动人,让晋武帝化严为慈。

2、对偶句

“外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,”

内外对举,都强调一个“无”字,把自己举目无亲,后代尚小,无人终养祖母的困苦境地形象生动表现出来了,让人觉得急切而无可置疑。

“前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才”

前后对举,恰当地表达了自己深受圣朝恩宠的感激。

臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。

“臣”与“祖母”对举,突出一个“无”字,强调自己与祖母相依为命的现实。

运用对仗工整的对偶句式,使语气显得

强烈,语意简洁凝练,读来朗朗上口,使文章的感情倍感热切,更具说服力。

3比喻句:

“刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。”

以落日喻人命,贴切在刻画了祖母苍老多病的形象,融入浓烈的抒彩,能极大地引发读者的同情;“朝不虑夕”虽是夸张却给人无可置疑的真实;再加上四字骈句,有诗一般的韵律,如泣如诉,读之无不令人动容泣下。

“乌鸟私情,愿乞终养。”

以鸟喻人,回溯至动物的本性,鸟亦如此,人何以堪?其诚挚恳切之情溢于言表,岂能不打动人?

臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

似犬似马,忠恳之情,怖惧之态溢于言表。

州司临门,急于星火。

“急于星火”用比喻形容情势紧迫,形象生动。

比喻句:形象生动,感情浓烈,富有感染力。

1、四字骈句:简洁凝练,语势连贯紧凑,文势如行云流水般通畅。

2、对偶句:语气铿锵有力,语意简洁凝练,琅琅上口,感情倍感热切,更具说服力。

3、比喻句:形象生动,感情浓烈,富有感染力。

把你认为精彩的语句画下来,说说这些语句有什么特点(句式,用词,修辞手法)?好(表情达意效果)在哪?

知识点归纳

孤苦伶仃

孤独困苦,无依无靠。伶仃,亦作“零丁”,孤独的样子。

文中成语

茕茕孓立

孤独无依的样子。茕茕,孤独的样子;孑,孤单。

形影相吊

只有自己的身子和影子在一起互相慰问。形容非常孤单,没有伴侣。形,指身体;吊,慰问。

日薄西山

太阳接近西山。比喻人已经衰老或事物衰败腐朽,临近死亡。

气息奄奄

形容人即将断气、死亡的样子。也比喻事物衰败没落,即将灭亡。奄奄,呼吸微弱的样子。

知识点归纳

人命危浅

指人的寿命不长了,随时都会死亡。危,危弱;浅,时间短。

朝不谋夕

亦作“朝不虑夕。”早晨不能谋及晚上。形容形势或事情危急,只能顾及眼前,无暇作长远打算。

乌鸟私情

比喻侍奉尊亲的孝心。古时候说小鸟能反哺老乌。

结草衔环

亦作“衔环结草”。原是古代两个受恩报答的故事。比喻感恩报德,至死不忘。

皇天后土

古人对天地的尊称,君履后土而戴皇天,皇天后土,实闻君之言。

文中成语

知识点归纳

文言固定句式

1、既无叔伯,终鲜兄弟。

“既……终……”,是连词“既”和连词“终”的搭配,表示不止一个方面,可译作“既……又……”,或“既……也”。

2、有所希冀。

“有所……”,与“无所……”是相对的格式。意思是“有……的人(的东西、的事情)”。“所”字后面一定是动词。“所”与后面的动词组成名词性的“所”字结构,充当“有”的宾语。

知识点归纳

5.

臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土实所共鉴。

非独,连词,表示除所说的意思之外,还有更进一层的意思,用在复句的上一分句里,可译为“不单”“不仅”“不只”之类。

3、臣无祖母,无以至今日;祖母元臣,无以终余年。

无以,是动词“无”与介词“以”的结合,又作“亡以”,表示没有办法,没有什么用来。

4、是以区区不敢废远。

是以,连词性的介宾词组,即“以是”的倒装,表示结果或结论,用在分句或句子的开头(有时置于主语后),上承说明原因的分句或句子,可译为“因此”“所以”。

小结

《陈情表》是三国两晋时期文学家李密写给晋武帝的奏章。文章从自己幼年的不幸遭遇写起,说明自己与祖母相依为命的特殊感情,叙述祖母抚育自己的大恩,以及自己应该报养祖母的大义;除了感谢朝廷的知遇之恩以外,又倾诉自己不能从命的苦衷,辞意恳切,真情流露,语言简洁,委婉畅达。

此文被认定为中国文学史上抒情文的代表作之一,有“读诸葛亮《出师表》不流泪不忠,读李密《陈情表》不流泪者不孝”的说法。相传晋武帝看了此表后很受感动,特赏赐给李密奴婢二人,并命郡县按时给其祖母供养。

知识点归纳

1、行(1)行年四岁。经,经历,动词。

(2)九岁不行。走,动词。

2、当(1)当侍东宫。任,充当,动词。

(2)臣生当陨首,死当结草。

一定,副词。

3、伯(1)既无叔伯。伯父,名词。

(2)非独蜀之人士及二州牧伯所见明知。

古代州郡长官的名称,名词。

4、终(1)既无叔伯,终鲜兄弟。

与“既”配合,起并列联合作用,又,连词。

(2)无以终余年。结束,度完。

(3)愿乞终养。终了,动词。

5、命(1)辞不赴命。任命,名词。

(2)人命危浅。生命、性命,名词。

(3)更相为命。生活、生存,名词。

一词多义

知识点归纳

10、薄(1)门衰祚薄。浅薄,形容词。

(2)但以刘日薄西山。迫近,动词。

6、拜(1)诏书特下,拜臣郎中。

授官。

(2)谨拜表以闻。

敬词。

7、是(1)是臣尽节于陛下之日长。

这样看来,由此看来,代词。

(2)是以区区不敢废远。

“是”和“以”组成连词性的介宾词组,即“以是”。是,此,代词。

8、息(1)晚有儿息。子,名词。

(2)气息奄奄。呼吸,名词。

9、朝(1)朝廷,名词。

①逮奉圣朝。②伏惟圣朝以孝治天下。③且臣少让伪朝。

(2)早朝不虑夕。晨,名词。

一词多义

知识点归纳

1、九岁不行。

古义:不会行走。

今义:不可以,不中用,不好等。

2、零丁孤苦至于成立。

古义:成人自立。

今义:筹备成功;或有根据,站得住。

3、晚有儿息。

古义:子女,这里指子。

今义:今无此义。

4、而刘夙婴疾病。

古义:被……缠着。

今义:婴儿。

5、逮奉圣朝。

古义:及,到达。

今义:捉住。

6、前太守臣违察臣孝廉。

古义:考察后予以推荐,选举。

今义:观察等。

古今异义

知识点归纳

12、不胜犬马怖惧之情。

古义:为谦词。

今义:指动物。

7、寻蒙国恩。

古义:随即,不久。

今义:找。

8、除臣洗马。

古义:任命,授职。

今义:清除,除法。

9、庶刘侥幸,保卒余年。

古义:大概、或许。

今义:平民百姓、众多。

10、是以区区不能废远。

古义:谦词,私爱。

今义:多指小。

11、臣之辛苦。

古义:指辛酸苦楚的处境。

今义:指劳累的意思。

古今异义

孝是中华民族的传统美德,而十七八岁的年纪始终关注的永远是友情,深深憧憬的往往是爱情,最易忽略的却常常是亲情、孝情。希望李密对祖母的乌鸟深情能让我们有所感悟,有所触动,为亲人捧上自己哪怕微薄但却真诚的回报。

舜的父亲瞽叟、异母弟象,想害死他:舜掘井时,瞽叟与象下土填井,舜掘地道逃脱。事后舜仍对父亲恭顺,对弟弟慈爱。

孝行感动天帝,舜在厉山耕种,大象替他耕地,飞鸟代他锄草。舜登天子位后,还封象为诸侯。

3、课外搜集关于“孝”的故事,多多益善:

孝感动天

汉文帝刘恒,以仁孝之名,闻于天下。母亲卧病三年,他常目不交睫,衣不解带;母亲所服汤药,

他亲口尝过才让母亲服用。在位24年,重德治,兴礼仪,发展农业,使西汉社会稳定,人丁兴旺,他与汉景帝的治国,被誉为“文景之治”。

亲尝汤药

曾参,春秋时鲁国人,孔子弟子,以孝著称。少时家贫,常入山打柴。一天,家里来客,母亲不知所措,用

啮niè指痛心

牙咬自己的手指。曾参忽觉心疼,知母亲呼唤自己,背着柴速返家中。母亲说:“有客人忽然到来,我咬手指盼你回来。”曾参接见客人,以礼相待。

子路,春秋时鲁国人,孔子弟子,十分孝顺。早年家贫,自己常采野菜做饭,却从百里外负米回家

侍奉双亲。父俱在,使人无法拒绝。母死后,他做了大官,随从车马有百乘,所积粮食有万钟。他常怀念双亲,说:“即使我想吃野菜,为父母亲去负米,哪里能够再得呢?”

百里负米

戏彩娱亲

老莱子,春秋时楚国人。生性至孝,家境贫苦,生活艰难。为了孝敬双亲,七十岁的他,不说自己老,常穿五色彩衣,学做孩子游戏。有时担水进屋,诈跌在地,学孩子哭,千方百计逗二老心里喜欢,开怀而笑。他的孝行感动了楚王,亲往请其出山辅政,老莱子面对高官厚爵,毫不动心,婉言谢绝了楚王的聘请,陪双亲终老山野。

鹿乳奉亲

郯tán子,春秋时郯国国君。生性至孝,父母年老都患眼疾,很想吃鹿乳。郯子听说鹿乳可以治好双亲的眼疾,便披着鹿皮,去深山混入鹿群之中,取鹿乳供亲。猎人误认其为鹿,正要射他,他赶紧大叫,并将实情相告,猎人敬其孝心,以鹿乳相赠,并护送郯子出山。而国君孝顺的故事也成了千古佳话流传至今。

闵子骞,春秋时鲁国人,孔子弟子。他生母早死,父亲娶后妻,又生两子。继母虐待他,冬天,弟弟穿棉花做的冬衣,给他的是芦花做的。

父亲出门,他牵车因寒打颤,绳子掉落地上,遭父亲责打,芦花从打破的衣缝飞出,父亲方知他受虐,回家休后妻。他跪求父亲说:“留下母亲只是我一人受冷,休了母亲三个孩子都要挨冻。”

芦衣顺母

董永,相传东汉时人,少年丧母,因避兵乱迁居安陆。其后父亲亡故,董永卖身至一富家为奴,换取丧葬

费用。上工路上,于槐荫下遇一女子,二人结为夫妇。女子以一月时间织成三百匹锦缎,为董永抵债,返家途中,女子告诉董永:自己是天帝之女,奉命帮董永还债。言毕凌空而去。

卖身葬父

晋人王祥,生母早丧,继母朱氏多次在他父亲面前说他的坏话,使他失去父爱。父母患病,他衣不解带侍候,继母想吃活鲤

鱼,适值天寒地冻,他解开衣服卧在冰上,冰自行融化,跃出两条鲤鱼。继母食后病愈。王祥隐居二十余年,后从温县县令做到司空、太尉。

卧冰求鲤

吴猛,晋朝濮阳人,八岁时就懂得孝敬父母。家里贫穷,没有蚊帐,蚊虫叮咬使父亲不能安睡。

每到夏夜,吴猛赤身坐在父亲床前,任蚊虫叮咬而不驱赶,担心蚊虫离开自己去叮咬父亲。

恣蚊饱血

孟宗,三国时江夏人,少年时父亡,母亲年老病重,医生嘱用鲜竹笋做汤。适值严冬,没有鲜笋,

孟宗无计可施,独自一人跑到竹林里,扶竹哭泣。少顷,他忽然听到地裂声,只见地上长出数茎嫩笋。孟宗大喜,采回做汤,母亲喝了后果然病愈。后来他官至大司空。

哭竹生笋

刻木事亲

丁兰,东汉河(今河南武陟西南)人。幼年丧父母,未得奉养。长大后,看别人父母健在有家庭,享受着天伦之乐,内心非常痛苦,他昼思夜想,深切怀念父母的养育之恩。作为一种寄托,也为了安慰自己,他用木头雕刻了二老的形象,供奉于厅堂,象侍奉活着的父母一样毕恭毕敬。凡事都和木像商量,一日三餐先敬双亲而后自食,出返必告,终年不息。其妻久而不敬,用针戏刺木像手指,木像手指出血,丁兰返家,见木像眼中垂泪,查问情由,斥责其妻,其妻惭愧之极。此事传开,足见丁兰对父母之孝顺。

蔡顺,字君仲,汉代汝南人。少年丧父,对母极孝。时遇王莽之乱,年岁饥荒,粮食缺乏。蔡顺拾桑葚充饥,并以不同的容器分装。一队赤眉军经过,问他,他说:“黑甜的给母亲,青的给自己吃。”赤眉军称赞其孝顺,赠牛脚一条,白米二斗,让他带回家供养母亲。

拾葚供亲

涌泉跃鲤

后汉姜诗,妻子庞氏,夫妻奉母至孝。姜母喜欢饮用沱江水,又好食鲤鱼。夫妻常烹鱼奉母。为了让母亲喝到沱江水,庞氏经常去离家六七里远的江边挑水。一日,宅旁忽然涌出泉水,其味如江水,并且每日跳出两尾鲤鱼,夫妻就常常做美味给母亲吃。这是他们感动上天的缘故。

怀桔遗亲

陆绩,字公纪,吴郡(今江苏苏州)人。他出身官宦世家,从小深懂忠义孝悌之道。六岁时随父赴九江见袁术。袁术用红橘招待他,他随手拿了几个装在怀里。辞别弯腰作揖时,红橘从怀中滚落在地,袁术笑他:“你是我的贵客,怎么还偷柑橘呢?”陆绩答道:“我是想拿回去给母亲尝个新鲜。”袁术听后深感他将来定是不同凡响的人物。“陆绩怀橘遗亲”的事迹广为流传。

行佣供母

后汉江革,早年丧父,奉母至孝。为避战乱,背着年迈的母亲逃难。路遇强盗,欲杀江革,江革哭告,有老母无人奉养,强盗感其孝,放其生还,江革背着母亲最后在下邳定居下来。为了生活,他到一家人家当佣人,供养老母。后来他又背着母亲回到老家临淄。母亲有事外出,他必定亲自驾车缓缓前行。江革背母、行佣、拉车的孝行很快在天下流传开来。

涤亲溺器

宋朝黄庭坚,字鲁直,号山谷,善书法,为宋代四大书法家之一。极其孝顺,虽然任高官,对母亲的生活仍照顾得体贴入微。黄母生病多年,庭坚日夜守护在母亲身边,喂汤喂药、端屎端尿、衣不解带。因母亲爱干净,他每夜必亲自为母亲洗涮便桶,以安母心,没有一刻放弃尽儿子的孝道。所以他的孝行被天下传诵。

弃官寻母

朱寿昌,宋朝人。七岁时,生母刘氏为嫡母所妒,外出嫁人,母子不相见已五十余年。宋神宗时朱寿昌在朝做官,为了寻母亲,他弃官前往陕西,发誓不见母亲永不返回乡里。终于在同州(今山西大荔)找到母亲,欢聚而归。朱寿昌弃官寻母的孝行,受到王安石苏轼等人的赞美。

扇枕温衾

黄香,字文强,汉代江夏人,从小对父母孝顺。九岁时,母亲去世,哀痛至极,为母守孝三年。夏季天气炎热,其父因思念其母无法入睡,他就用扇子扇凉枕席。冬季天气寒,他先用身体暖热被褥,才让父亲上床休息。“黄香扇枕温席”的故事就世代流传下来。

香九龄,能温席

谢谢观赏

陈情表

李密

宋代大学士苏轼曾说:

读《出师表》不下泪者,其人必不忠;

读《陈情表》不下泪者,其人必不孝;

读《祭十二郎文》不下泪者,其人必不友。

后人说:

读《报任安书》不下泪者,其人必不为人。

《出师表》是三国时期蜀汉丞相诸葛亮在北伐中原之前给后主刘禅上书的表文,阐述了北伐的必要性以及对后主刘禅治国寄予的期望,言辞恳切,写出了诸葛亮的一片忠诚之心。

《祭十二郎文》,唐代韩愈作品,文章的十二郎是指韩愈的侄子韩老成,十二郎与韩愈两人自幼相守,由长嫂郑氏抚养成人,共历患难,因此感情特别深厚。但是长大之后,韩愈本人在外飘泊,与十二郎很少见面。韩老成的英年早逝让韩愈悲从中来,写下此文。

《报任安书》是司马迁写给友人任安的一封回信。司马迁因李陵之祸处以宫刑,出狱后任中书令,表面上是皇帝近臣,实则相似宦官,为士大夫所轻贱。任安此前曾写信给他,希望他能“推贤进士”。司马迁由于自己的遭遇和处境,感到很为难,所以一直未能复信。后任安因罪下狱,被判死刑,司马迁才给他写了这封回信。

在这篇文章中,司马迁以极其激愤的心情,申述了自己的不幸遭遇,抒发了内心的无限痛苦,大胆揭露了汉武帝的喜怒无常,刚愎自用,提出了人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛的比较进步的生死观,并表现出了他为实现可贵的理想而甘受凌辱,坚韧不屈的战斗精神。

作者简介

李密(224年—287年),字令伯,一名虔,犍为武阳(今四川彭山)人。幼年丧父,母何氏改嫁,由祖母抚养成人。后李密以对祖母孝敬甚笃而名扬于乡里。师事著名学者谯周,博览五经,尤精《春秋左传》。初仕蜀汉为尚书郎。蜀汉亡,晋武帝召为太子洗马,李密以祖母年老多病、无人供养而力辞。历任温县令、汉中太守。后免官,卒于家中。

著有《述理论》十篇,不传世。其生平见载《华阳国志》、《晋书》。代表作为《陈情表》。

创作背景

李密原是蜀汉后主刘禅的郎官(官职不详)。三

国魏元帝(曹奂)景元四年(263年),司马昭灭蜀,

李密沦为亡国之臣。司马昭之子司马炎废魏元帝,史

称“晋武帝”。泰始三年(267年),朝廷采取怀柔政

策,笼络蜀汉旧臣,征召李密为太子洗马。李密时年

44岁,以晋朝“以孝治天下”为口实,以祖母供养无

主为由,上《陈情表》,要求暂缓赴任,上表恳辞。

晋武帝为什么要这样重用李密呢?第一,当时东吴尚据江左,为了减少灭吴的阻力,收笼东吴民心,晋武帝对亡国之臣实行怀柔政策,以显示其宽厚之胸怀。第二,李密当时以孝闻名于世,晋武帝承继汉代以来以孝治天下的策略,实行孝道,以显示自己清正廉明,同时也用孝来维持君臣关系,维持社会的安定秩序。正因为如此,李密屡被征召。李密则向晋武帝上此表“辞不就职”。

文体介绍

“表”是中国古代向帝王上书陈情言事的一种特殊文体。在古代,臣子写给君王的呈文有各种不同的名称。战国时期统称为“书”,如乐毅《报燕惠王书》。到了汉代,这类文字被分为四个小类,即章、奏、表、议。刘勰在《文心雕龙·章表》里说:“章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。”可见,表的主要作用就是表达臣子对君主的忠诚和希望。“动之以情”是这种文体的一个基本特征。

此外,这种文体还有自己的特殊格式,如开头要说“臣某言”,结尾常有“臣某常诚惶诚恐,顿首顿首,死罪死罪”之类的话。

行书《陈情表》

陈

情

表

陈述、禀报

隐情、苦衷

奏章

禀告自己苦衷的奏章

解

题

是谁陈情?

向谁陈情?

陈什么情?

?李密(?224?-?287?),西晋武阳人,又名虔,字令伯。少时师事著名学者谯周,以学问文章著名于世。曾出仕蜀汉担任尚书郎,屡次出使东吴,很有才辩。晋武帝征为太子洗马,其以祖母年老多病,辞不应征。?

晋武帝。司马炎靠野蛮杀戮废魏称帝,为人阴险多疑。建国初年,为笼络人心,对蜀汉士族采取怀柔政策,征召蜀汉旧臣到洛阳任职。

向君王上书陈述

祖母刘氏年老多

病,无人侍奉,

暂不能应征,请

求辞官终养祖母

的衷情。?

解

题

陈情表

魏晋

李密

臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘悯臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊。而刘夙婴疾病,常在床蓐,臣侍汤药,未曾废离。

逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才。臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻,辞不就职。诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土,实所共鉴。愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。臣生当陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶。

险衅(xìn):艰难祸患。指命运不好。

夙:早。这里指幼年时。

闵(mǐn),通“悯”,指可忧患的事(多指疾病死丧)

凶,不幸。

臣密言:开头先写明上表人的姓名,是表文的格式。

臣子李密陈言:我因命运不好,小时候遭遇到了不幸,

生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。

刚出生六个月,我慈爱的父亲就不幸去世了。经过了四年,舅父逼母亲改嫁。

舅夺母志:指由于舅父强行改变了李密母亲守节的志向。

见背:弃我而死去。

行年四岁:年纪到了四岁。行年,经历的年岁。

祖母刘悯臣孤弱,躬亲抚养。

臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。

悯:悲痛,怜惜,怜悯。

躬:亲自。

九岁不行:古,不能走路。今,不可以。

零丁:通“伶仃”,孤独的样子。

至于:古,直到。今,另提一事;达到某一程度。

成立:成人自立。今,形成,建立。

我的祖母刘氏,怜悯我从小丧父,便亲自对我加以抚养。

臣小的时候经常生病,九岁时还不会行走。孤独无靠,一直到成人自立。

既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。

既无…,终鲜…:

既没有

…

,也没有…,表并列。

鲜:少,

指“无、没有”。

祚:福分。

薄:bó浅薄,少。

息:

儿子

既没有叔叔伯伯,又没什么兄弟,门庭衰微而福分浅薄,很晚才有儿子。

期功强近之亲:指比较亲近的亲戚。古代丧礼制度以亲属关系的亲疏规定服丧时间的长短,服丧一年称“期”,九月称“大功”,五月称“小功”。

外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,

应门五尺之僮:五尺高的小孩。应门:照应门户,僮,童仆。

在外面没有比较亲近的亲戚,在家里又没有照应门户的童仆。

茕茕孑立,形影相吊。

而刘夙婴疾病,常在床蓐,臣侍汤药,未曾废离。

茕(qióng)茕孑(jié)立:孤单无靠地独自生活。茕茕,孤单的样子。孑:孤单。

吊:安慰。

蓐(rù):通“褥”,垫子。

婴:纠缠。

废离:停止侍奉离开

生活孤单没有依靠,每天只有自己的身体和影子相互安慰。

但祖母又被疾病缠绕,常年卧床不起,我侍奉她吃饭喝药,从来没有停止侍奉而离开她。

1、哪句话是作者陈述的总提?其具体表现有哪些?

夙遭闵凶

父丧母嫁

多病零丁

门衰祚薄

祖母卧病

故不能“废远”

(为下文伏笔)

自由诵读第1段,思考:

2、围绕“闵凶”,作者的叙述角度、层次是怎样的?作用是什么?

六月:慈父见背;四岁:舅夺母志

少:多疾病;

九岁:不行

先纵

品析:父死母嫁,写“躬亲抚养”的原因;多病不行,写“躬亲抚养”的不易。表现了“躬亲抚养”的艰难、辛酸与劳苦,为下文“臣无祖母,无以至今日”张本。

既无伯叔,终鲜兄弟;晚有儿息;

外无近亲;内无照应。

后横

品析:强调“无(鲜)”字,“儿息”虽有却“晚”,可见“门衰祚薄”,祖孙相依为命。“无”“鲜”等写出了人丁不旺、两代孤传的特殊关系。为“祖母无臣,无以终余年”铺垫。以白描手法见情感的朴素、真挚。

3、哪些语句可见祖孙的相依为命?哪些词语直接写其凄苦?

零丁孤苦——靠祖母之悯惜、抚养(照应“臣无祖母无以至今日”)

夙婴疾病——靠孙子侍汤药(照应“祖母无臣,无以终余年”)

零丁孤苦、茕茕孓立、形影相吊等词语生动地

表现其孤苦之情状,令人读而生悲。

相依为命:

凄苦:

一、叙祖孙相依为命之情

祖母卧病

家庭不幸

祖孙相依

不直陈其事,先诉惨况,

引起同情

父丧母嫁

多病孤苦

祖母抚养

人丁衰微

逮奉圣朝,沐浴清化。

前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才。

清化:清明的政治教化。

逮:及,至

奉:承奉

沐浴:蒙受。

察:考察。这里是推举的意思。孝廉:汉代以来举荐人才的一种科目,举孝顺父母、品行方正的人。“孝”指孝顺父母,“廉”指品行廉洁。

太守:郡的地方长官。

刺史:州的地方长官。

秀才:当时地方推举优秀人才的一种科目,这里是优秀人才的意思,与后代科举的“秀才”含义不同。

到了晋朝建立,我蒙受着清明的政治教化。前任太守逵,考察后推举臣下为孝廉,后任刺史荣又推举臣下为优秀人才。

臣以供养无主,辞不赴命。

诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。

拜:授官。郎中:官名,尚书省的属官。

寻:不久。

除:任命官职。

主:主持、做

洗马:官名。太子的属官,在宫中服役,掌管图书。

臣下因为供奉赡养祖母的事无人承担,辞谢不接受任命。

朝廷又特地下了诏书,任命我为郎中,不久又蒙受国家恩命,任命我为太子洗马。

猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。

臣具以表闻,辞不就职。

猥:鄙。自谦之词。

东宫:太子居住的地方。这里指太子。

陨(yǔn)首:头落地

具以表闻:在奏表中一一呈报

具,详尽。

闻,使上闻

像我这样卑微的人,担当侍奉太子的职务,这实在不是我杀身捐躯所能报答朝廷的。

我将以上苦衷上表报告,加以推辞不去就职。

诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上道;

州司临门,急于星火。

切峻:急切严厉。

逋(bū)慢:有意回避,怠慢上命。

州司:州官。

急于星火:比流星的坠落还要急迫

但是诏书急切严峻,责备我逃避命令,有意拖延,态度傲慢。郡县长官催促我立刻上路;州官登门督促,比流星坠落还要急迫。

臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

日笃:一天比一天严重。

苟顺:姑且迁就。

告诉不许:申诉不被允许

狼狈:形容进退两难的情状

我很想遵从皇上的旨意赴京就职,但祖母刘氏的病却一天比一天重;想要姑且顺从自己的私情,但报告申诉不被允许。我是进退两难,十分狼狈。

1、本段写屡次征召有什么特点,有什么作用?“奉圣朝”“沐浴清化”等句想表明什么?

特点——征召的级别越来越高(按时间顺序),显出朝廷征召之殷切。“奉”“沐浴”,称颂朝廷,并表感恩之情,可见语言的得体和机智。

作用——加深了赴命上任与孝养祖母的矛盾,突出了自己两难的境地,为下文做铺垫。

表征召:察、举、拜、除、当;孝廉、秀才、郎中、洗马(“孝廉”“秀才”是荐举人才的科目,所以用“辞不赴命”;“郎中”“洗马”是官职,所以用“辞不就职”).

自由诵读第2段,思考:

2、本段如何叙述作者处境的狼狈?作者推辞的理由是什么?

事态严重:诏、责、逼、催等,含蓄地表明了强己所难之窘迫。

处境狼狈:“非臣陨首所能上报”,可是“供养无主”;“欲奉诏奔驰,则刘病日笃”;“欲苟顺私情,则告诉不许”。

品析:诉说自己辞不就职的矛盾心理(狼狈处境),情辞悲切,动人心肺。

推辞理由:供养无主,刘病日笃(承上文“夙婴疾病”,张下文“日薄西山”)

二、述进退两难之苦

诉矛盾之心,表感激之情,再博同情

朝廷征召之殷,退很难

养祖母无主,进更难

伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,

犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。

伏惟:俯伏思量。旧时奏疏、书信中下级对上级表示恭敬的用语。

故老:年老而有功德的旧臣。

矜(jīn)育:怜惜抚育。

我俯伏思量晋朝是用孝道来治理天下的,凡是年老而德高的旧臣,尚且还受到怜悯养育,何况我的孤苦程度更为严重呢。

且臣少仕伪朝,历职郎署,

本图宦达,不矜名节。

伪朝:指蜀汉。

历职郎署:指曾在蜀汉官署中担任过郎官职务。

矜:自夸

况且我年轻的时候曾经做过蜀汉的官,担任过郎官职务,

本来就希望做官显达,并不顾惜名声节操。

今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!

宠命:恩命。指拜郎中、洗马等官职。

优渥(wò):优厚。

过:过分,指屡次升迁。

拔擢:提拔提升

盘桓:犹疑不决的样子

希冀:希望,企图,指非分的愿望

现在我是一个低贱的亡国俘虏,十分卑微浅陋,受到过分提拔,恩宠优厚,怎敢犹豫不决而有非分的企求呢?

但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。

臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。

母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

区区:拳拳。形容自己的私情。

日薄西山:太阳接近西山,比喻人的寿命即将终了

奄奄:气息微弱,将要断气的样子。

危浅:危弱,活不长

朝不虑夕:早上不能想到晚上怎样,随时都可能死亡。

更相为命:相依为命

只是因为祖母刘氏寿命即将终了,气息微弱,生命垂危,早上不能想到晚上怎样。臣下我如果没有祖母,就没有今天的样子;祖母如果没有我的照料,也无法度过她的余生。我们祖孙二人,互相依靠而维持生命,因此我的内心不愿废止奉养,远离祖母。

本段结尾落在辞官养亲上,是从哪几个角度展开的?

提示:三层,分别以“伏惟”“且”“但”来转换文意。

具体研习第3段,思考:

A、

找依据:抓住晋“以孝治天下”的大理,解释自己应得到同情。(朝廷)

B、

释误会:自陈宦历,称颂君恩,表明辞职与“名节”无关,以求皇帝谅解。(个人)

C、

述苦衷:陈述刘之现状,是“不能废远”的唯一原因。(祖母)

古代名士在政权更替时往往被逼得非赶快表明态度不可。

“竹林七贤”之一的嵇康,因为种种原因坚持不肯为司马氏政权服务,独自在城外靠打铁过日子,后来莫名其妙地卷入一场官司,最后被当权者司马昭给杀了,成了历史上一起著名冤案。据说他受刑之时,有三千太学生向朝廷请愿,请求赦免嵇康,并要拜嵇康为师,这当然不会被当权者接纳。而此刻嵇康所想的,不是他那神采飞扬的生命即将终止,却是一首美妙绝伦的音乐后继无人。

嵇康冤案

他要过一架琴,在高高的刑台上,弹奏了最后的《广陵散》,铮铮的琴声,神秘的曲调,铺天盖地,飘进了每个人的心里。弹毕之后,就被杀掉了。他死后,《广陵散》也失传了。

嵇康遇害后,“竹林七贤”中跟他关系最要好的向秀,也不敢坚持不入仕。这些事情,李密当然不可能不知道。为了防止可能产生的误会,他确实有必要郑重声明,自己并不讲什么名节,完全愿意在新政权为官,现在之所以不能立刻出来,只是因为祖母需要照料,如此而已。

三、释辞官孝养之疑

治国之本(朝廷):

从政追求(个人):

明述苦衷(祖母):

祖母病笃不能远离

图宦达,不矜名节

孝治天下

解释误会,

打消武帝疑虑,求得体恤

臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。

臣下我现在的年龄四十四岁了,祖母现在的年龄九十六岁了,臣下我在陛下面前尽忠尽节的日子还长着呢,而在祖母刘氏面前尽孝尽心的日子已经不多了。

我怀着乌鸦反哺的私情,乞求能够准许我完成对祖母养老送终的心愿。

乌鸟私情:相传乌鸦能反哺,所以常用来比喻子女对父母的孝养之情。

臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土,实所共鉴。

二州:指益州和梁州。二州区域大致相当于蜀汉所统辖的范围。

牧伯:刺史。上古一州的长官称牧,又称方伯,所以后代以牧伯称刺史。

皇天后土:犹言天地神明。

我的辛酸悲苦,并不仅仅被蜀地的百姓及益州、梁州的长官所亲眼目睹、内心明白,连天地神明也都看得清清楚楚。

愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。

希望陛下能怜悯我愚昧诚心,请允许我完成臣下一点小小的心愿,或许能够使祖母刘氏能够侥幸地保全她的余生。

矜悯:怜恤

愚诚:愚拙的诚心。

听:任,准许,成全

庶:或许

卒:终

臣生当陨首,死当结草。

臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

我活着应当杀身报效朝廷,死了也要结草衔环来报答陛下的恩情。臣下我怀着牛马一样不胜恐惧的心情,恭敬地呈上此表来使陛下知道这件事。

犬马:作者自比,表示谦卑。

结草:出自《左传·宣公十五年》,用来作为报答恩人心愿的表示。

拜表:拜上表章

1、本段中哪句话表明主旨?贯穿全段的是哪两个词?

主旨:愿乞终养。

核心词:

“尽节”、“报养”

——忠与孝难以两全

具体研习第4段,思考:

2、忠孝难以两全,如何解决?

忠情

孝情

臣无祖母无以至今日

过蒙拔擢

宠命优渥

揭示矛盾

病笃(情)

孝治(理)

分析矛盾

报养短

尽节长

解决矛盾

愿乞终养

先尽孝

后尽忠

四、明先孝后忠之心

(报养日短)

先尽孝:

后尽忠:

生当陨首

死当结草

愿乞终养

(尽节日长)

明确态度,示之以忠,打动武帝

原文赏析

全文可分为四段。强烈的感彩都是通过叙事来表达的,即“融情于事”。

第一段

陈述家庭不幸和与祖母更相为命,以使武帝化严为慈,化对立态度的逞威为同一立场的体恤。

第二段

历叙朝廷多次征召,优礼有加,都由于“报国恩”和“徇私情”的矛盾,作者旨在消除晋武帝的疑虑,为下文请求“终养”埋下伏线。

第三段

提出晋朝“以孝治天下”这个治国纲领,陈述作者特别孤苦的处境和作者的从政历史、人生态度以及政治思想,以便进一步打消晋武帝的疑虑。

第四段

明确提出“愿乞终养”,表示要先尽孝后尽忠,以期感动武帝达到陈情目的。

本文虽然用了不少四字句、对偶句,有骈文的整俪之工,但语言却绝不雕琢,而是十分自然真切,仿佛是从肺腑中流出,丝毫不见斧凿痕迹。

原文赏析

有论者认为,李密反复强调孝亲,其实是为自己不奉诏仕晋而故意寻找借口。你同意这一观点吗,为什么?(开放性问题,各抒已见,自圆其说即可。)

点拨:⑴李密反复强调孝亲,决不是为其不奉诏仕晋而故意寻找借口。他是真心因终养祖母才难能应诏的。读完全篇,我们可以清楚地体昧到,他的孝心不是抽象的,而是充满了孙儿对祖母的一片真情。

⑵李密对蜀汉念念于怀,他曾说刘禅“可次齐桓”。更何况司马氏是以屠杀篡夺取得天下,内部矛盾重重。李密以一亡国之臣,对出仕新朝就不能不有所顾虑,而暂存观望之心了。不幸的是他这种想法,被晋武多少察觉到了,因此“州书切峻。责臣逋慢”。这就使李密在“再度表闻”时,发生了更大的困难。然而李密抓住了孝字大做文章,却又不从大道理讲起,而是委婉陈辞,动之以情,恰到好处地解决了“不从皇命”的难题。

一、构思艺术:

叙孝情表忠情

祖母情深似海

圣上恩重如山

忠孝两难的矛盾境地

动之以情

找依据释误会

“以孝治天下”

“岂敢盘桓

有所希冀”

先尽孝

后尽忠

晓之以理

乞矜悯

庶刘侥幸

,保卒余年

生当陨首

,死当结草

示之以忠

赏析语言

把你认为精彩的语句画下来,说说这些语句有什么特点(句式,用词,修辞手法)?好(表情达意效果)在哪?

《古文观止》评论《陈情表》的语言:“至性之言,悲恻动人。”

1、四字骈句:

“生孩六月,慈父见背,行年四岁,舅夺母志。祖母刘闵臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于

成立……”

四字骈句,语势连贯、紧凑,不拖沓,让人感到灾祸接踵而来,以情动人,让晋武帝化严为慈。

2、对偶句

“外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,”

内外对举,都强调一个“无”字,把自己举目无亲,后代尚小,无人终养祖母的困苦境地形象生动表现出来了,让人觉得急切而无可置疑。

“前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才”

前后对举,恰当地表达了自己深受圣朝恩宠的感激。

臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。

“臣”与“祖母”对举,突出一个“无”字,强调自己与祖母相依为命的现实。

运用对仗工整的对偶句式,使语气显得

强烈,语意简洁凝练,读来朗朗上口,使文章的感情倍感热切,更具说服力。

3比喻句:

“刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。”

以落日喻人命,贴切在刻画了祖母苍老多病的形象,融入浓烈的抒彩,能极大地引发读者的同情;“朝不虑夕”虽是夸张却给人无可置疑的真实;再加上四字骈句,有诗一般的韵律,如泣如诉,读之无不令人动容泣下。

“乌鸟私情,愿乞终养。”

以鸟喻人,回溯至动物的本性,鸟亦如此,人何以堪?其诚挚恳切之情溢于言表,岂能不打动人?

臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

似犬似马,忠恳之情,怖惧之态溢于言表。

州司临门,急于星火。

“急于星火”用比喻形容情势紧迫,形象生动。

比喻句:形象生动,感情浓烈,富有感染力。

1、四字骈句:简洁凝练,语势连贯紧凑,文势如行云流水般通畅。

2、对偶句:语气铿锵有力,语意简洁凝练,琅琅上口,感情倍感热切,更具说服力。

3、比喻句:形象生动,感情浓烈,富有感染力。

把你认为精彩的语句画下来,说说这些语句有什么特点(句式,用词,修辞手法)?好(表情达意效果)在哪?

知识点归纳

孤苦伶仃

孤独困苦,无依无靠。伶仃,亦作“零丁”,孤独的样子。

文中成语

茕茕孓立

孤独无依的样子。茕茕,孤独的样子;孑,孤单。

形影相吊

只有自己的身子和影子在一起互相慰问。形容非常孤单,没有伴侣。形,指身体;吊,慰问。

日薄西山

太阳接近西山。比喻人已经衰老或事物衰败腐朽,临近死亡。

气息奄奄

形容人即将断气、死亡的样子。也比喻事物衰败没落,即将灭亡。奄奄,呼吸微弱的样子。

知识点归纳

人命危浅

指人的寿命不长了,随时都会死亡。危,危弱;浅,时间短。

朝不谋夕

亦作“朝不虑夕。”早晨不能谋及晚上。形容形势或事情危急,只能顾及眼前,无暇作长远打算。

乌鸟私情

比喻侍奉尊亲的孝心。古时候说小鸟能反哺老乌。

结草衔环

亦作“衔环结草”。原是古代两个受恩报答的故事。比喻感恩报德,至死不忘。

皇天后土

古人对天地的尊称,君履后土而戴皇天,皇天后土,实闻君之言。

文中成语

知识点归纳

文言固定句式

1、既无叔伯,终鲜兄弟。

“既……终……”,是连词“既”和连词“终”的搭配,表示不止一个方面,可译作“既……又……”,或“既……也”。

2、有所希冀。

“有所……”,与“无所……”是相对的格式。意思是“有……的人(的东西、的事情)”。“所”字后面一定是动词。“所”与后面的动词组成名词性的“所”字结构,充当“有”的宾语。

知识点归纳

5.

臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土实所共鉴。

非独,连词,表示除所说的意思之外,还有更进一层的意思,用在复句的上一分句里,可译为“不单”“不仅”“不只”之类。

3、臣无祖母,无以至今日;祖母元臣,无以终余年。

无以,是动词“无”与介词“以”的结合,又作“亡以”,表示没有办法,没有什么用来。

4、是以区区不敢废远。

是以,连词性的介宾词组,即“以是”的倒装,表示结果或结论,用在分句或句子的开头(有时置于主语后),上承说明原因的分句或句子,可译为“因此”“所以”。

小结

《陈情表》是三国两晋时期文学家李密写给晋武帝的奏章。文章从自己幼年的不幸遭遇写起,说明自己与祖母相依为命的特殊感情,叙述祖母抚育自己的大恩,以及自己应该报养祖母的大义;除了感谢朝廷的知遇之恩以外,又倾诉自己不能从命的苦衷,辞意恳切,真情流露,语言简洁,委婉畅达。

此文被认定为中国文学史上抒情文的代表作之一,有“读诸葛亮《出师表》不流泪不忠,读李密《陈情表》不流泪者不孝”的说法。相传晋武帝看了此表后很受感动,特赏赐给李密奴婢二人,并命郡县按时给其祖母供养。

知识点归纳

1、行(1)行年四岁。经,经历,动词。

(2)九岁不行。走,动词。

2、当(1)当侍东宫。任,充当,动词。

(2)臣生当陨首,死当结草。

一定,副词。

3、伯(1)既无叔伯。伯父,名词。

(2)非独蜀之人士及二州牧伯所见明知。

古代州郡长官的名称,名词。

4、终(1)既无叔伯,终鲜兄弟。

与“既”配合,起并列联合作用,又,连词。

(2)无以终余年。结束,度完。

(3)愿乞终养。终了,动词。

5、命(1)辞不赴命。任命,名词。

(2)人命危浅。生命、性命,名词。

(3)更相为命。生活、生存,名词。

一词多义

知识点归纳

10、薄(1)门衰祚薄。浅薄,形容词。

(2)但以刘日薄西山。迫近,动词。

6、拜(1)诏书特下,拜臣郎中。

授官。

(2)谨拜表以闻。

敬词。

7、是(1)是臣尽节于陛下之日长。

这样看来,由此看来,代词。

(2)是以区区不敢废远。

“是”和“以”组成连词性的介宾词组,即“以是”。是,此,代词。

8、息(1)晚有儿息。子,名词。

(2)气息奄奄。呼吸,名词。

9、朝(1)朝廷,名词。

①逮奉圣朝。②伏惟圣朝以孝治天下。③且臣少让伪朝。

(2)早朝不虑夕。晨,名词。

一词多义

知识点归纳

1、九岁不行。

古义:不会行走。

今义:不可以,不中用,不好等。

2、零丁孤苦至于成立。

古义:成人自立。

今义:筹备成功;或有根据,站得住。

3、晚有儿息。

古义:子女,这里指子。

今义:今无此义。

4、而刘夙婴疾病。

古义:被……缠着。

今义:婴儿。

5、逮奉圣朝。

古义:及,到达。

今义:捉住。

6、前太守臣违察臣孝廉。

古义:考察后予以推荐,选举。

今义:观察等。

古今异义

知识点归纳

12、不胜犬马怖惧之情。

古义:为谦词。

今义:指动物。

7、寻蒙国恩。

古义:随即,不久。

今义:找。

8、除臣洗马。

古义:任命,授职。

今义:清除,除法。

9、庶刘侥幸,保卒余年。

古义:大概、或许。

今义:平民百姓、众多。

10、是以区区不能废远。

古义:谦词,私爱。

今义:多指小。

11、臣之辛苦。

古义:指辛酸苦楚的处境。

今义:指劳累的意思。

古今异义

孝是中华民族的传统美德,而十七八岁的年纪始终关注的永远是友情,深深憧憬的往往是爱情,最易忽略的却常常是亲情、孝情。希望李密对祖母的乌鸟深情能让我们有所感悟,有所触动,为亲人捧上自己哪怕微薄但却真诚的回报。

舜的父亲瞽叟、异母弟象,想害死他:舜掘井时,瞽叟与象下土填井,舜掘地道逃脱。事后舜仍对父亲恭顺,对弟弟慈爱。

孝行感动天帝,舜在厉山耕种,大象替他耕地,飞鸟代他锄草。舜登天子位后,还封象为诸侯。

3、课外搜集关于“孝”的故事,多多益善:

孝感动天

汉文帝刘恒,以仁孝之名,闻于天下。母亲卧病三年,他常目不交睫,衣不解带;母亲所服汤药,

他亲口尝过才让母亲服用。在位24年,重德治,兴礼仪,发展农业,使西汉社会稳定,人丁兴旺,他与汉景帝的治国,被誉为“文景之治”。

亲尝汤药

曾参,春秋时鲁国人,孔子弟子,以孝著称。少时家贫,常入山打柴。一天,家里来客,母亲不知所措,用

啮niè指痛心

牙咬自己的手指。曾参忽觉心疼,知母亲呼唤自己,背着柴速返家中。母亲说:“有客人忽然到来,我咬手指盼你回来。”曾参接见客人,以礼相待。

子路,春秋时鲁国人,孔子弟子,十分孝顺。早年家贫,自己常采野菜做饭,却从百里外负米回家

侍奉双亲。父俱在,使人无法拒绝。母死后,他做了大官,随从车马有百乘,所积粮食有万钟。他常怀念双亲,说:“即使我想吃野菜,为父母亲去负米,哪里能够再得呢?”

百里负米

戏彩娱亲

老莱子,春秋时楚国人。生性至孝,家境贫苦,生活艰难。为了孝敬双亲,七十岁的他,不说自己老,常穿五色彩衣,学做孩子游戏。有时担水进屋,诈跌在地,学孩子哭,千方百计逗二老心里喜欢,开怀而笑。他的孝行感动了楚王,亲往请其出山辅政,老莱子面对高官厚爵,毫不动心,婉言谢绝了楚王的聘请,陪双亲终老山野。

鹿乳奉亲

郯tán子,春秋时郯国国君。生性至孝,父母年老都患眼疾,很想吃鹿乳。郯子听说鹿乳可以治好双亲的眼疾,便披着鹿皮,去深山混入鹿群之中,取鹿乳供亲。猎人误认其为鹿,正要射他,他赶紧大叫,并将实情相告,猎人敬其孝心,以鹿乳相赠,并护送郯子出山。而国君孝顺的故事也成了千古佳话流传至今。

闵子骞,春秋时鲁国人,孔子弟子。他生母早死,父亲娶后妻,又生两子。继母虐待他,冬天,弟弟穿棉花做的冬衣,给他的是芦花做的。

父亲出门,他牵车因寒打颤,绳子掉落地上,遭父亲责打,芦花从打破的衣缝飞出,父亲方知他受虐,回家休后妻。他跪求父亲说:“留下母亲只是我一人受冷,休了母亲三个孩子都要挨冻。”

芦衣顺母

董永,相传东汉时人,少年丧母,因避兵乱迁居安陆。其后父亲亡故,董永卖身至一富家为奴,换取丧葬

费用。上工路上,于槐荫下遇一女子,二人结为夫妇。女子以一月时间织成三百匹锦缎,为董永抵债,返家途中,女子告诉董永:自己是天帝之女,奉命帮董永还债。言毕凌空而去。

卖身葬父

晋人王祥,生母早丧,继母朱氏多次在他父亲面前说他的坏话,使他失去父爱。父母患病,他衣不解带侍候,继母想吃活鲤

鱼,适值天寒地冻,他解开衣服卧在冰上,冰自行融化,跃出两条鲤鱼。继母食后病愈。王祥隐居二十余年,后从温县县令做到司空、太尉。

卧冰求鲤

吴猛,晋朝濮阳人,八岁时就懂得孝敬父母。家里贫穷,没有蚊帐,蚊虫叮咬使父亲不能安睡。

每到夏夜,吴猛赤身坐在父亲床前,任蚊虫叮咬而不驱赶,担心蚊虫离开自己去叮咬父亲。

恣蚊饱血

孟宗,三国时江夏人,少年时父亡,母亲年老病重,医生嘱用鲜竹笋做汤。适值严冬,没有鲜笋,

孟宗无计可施,独自一人跑到竹林里,扶竹哭泣。少顷,他忽然听到地裂声,只见地上长出数茎嫩笋。孟宗大喜,采回做汤,母亲喝了后果然病愈。后来他官至大司空。

哭竹生笋

刻木事亲

丁兰,东汉河(今河南武陟西南)人。幼年丧父母,未得奉养。长大后,看别人父母健在有家庭,享受着天伦之乐,内心非常痛苦,他昼思夜想,深切怀念父母的养育之恩。作为一种寄托,也为了安慰自己,他用木头雕刻了二老的形象,供奉于厅堂,象侍奉活着的父母一样毕恭毕敬。凡事都和木像商量,一日三餐先敬双亲而后自食,出返必告,终年不息。其妻久而不敬,用针戏刺木像手指,木像手指出血,丁兰返家,见木像眼中垂泪,查问情由,斥责其妻,其妻惭愧之极。此事传开,足见丁兰对父母之孝顺。

蔡顺,字君仲,汉代汝南人。少年丧父,对母极孝。时遇王莽之乱,年岁饥荒,粮食缺乏。蔡顺拾桑葚充饥,并以不同的容器分装。一队赤眉军经过,问他,他说:“黑甜的给母亲,青的给自己吃。”赤眉军称赞其孝顺,赠牛脚一条,白米二斗,让他带回家供养母亲。

拾葚供亲

涌泉跃鲤

后汉姜诗,妻子庞氏,夫妻奉母至孝。姜母喜欢饮用沱江水,又好食鲤鱼。夫妻常烹鱼奉母。为了让母亲喝到沱江水,庞氏经常去离家六七里远的江边挑水。一日,宅旁忽然涌出泉水,其味如江水,并且每日跳出两尾鲤鱼,夫妻就常常做美味给母亲吃。这是他们感动上天的缘故。

怀桔遗亲

陆绩,字公纪,吴郡(今江苏苏州)人。他出身官宦世家,从小深懂忠义孝悌之道。六岁时随父赴九江见袁术。袁术用红橘招待他,他随手拿了几个装在怀里。辞别弯腰作揖时,红橘从怀中滚落在地,袁术笑他:“你是我的贵客,怎么还偷柑橘呢?”陆绩答道:“我是想拿回去给母亲尝个新鲜。”袁术听后深感他将来定是不同凡响的人物。“陆绩怀橘遗亲”的事迹广为流传。

行佣供母

后汉江革,早年丧父,奉母至孝。为避战乱,背着年迈的母亲逃难。路遇强盗,欲杀江革,江革哭告,有老母无人奉养,强盗感其孝,放其生还,江革背着母亲最后在下邳定居下来。为了生活,他到一家人家当佣人,供养老母。后来他又背着母亲回到老家临淄。母亲有事外出,他必定亲自驾车缓缓前行。江革背母、行佣、拉车的孝行很快在天下流传开来。

涤亲溺器

宋朝黄庭坚,字鲁直,号山谷,善书法,为宋代四大书法家之一。极其孝顺,虽然任高官,对母亲的生活仍照顾得体贴入微。黄母生病多年,庭坚日夜守护在母亲身边,喂汤喂药、端屎端尿、衣不解带。因母亲爱干净,他每夜必亲自为母亲洗涮便桶,以安母心,没有一刻放弃尽儿子的孝道。所以他的孝行被天下传诵。

弃官寻母

朱寿昌,宋朝人。七岁时,生母刘氏为嫡母所妒,外出嫁人,母子不相见已五十余年。宋神宗时朱寿昌在朝做官,为了寻母亲,他弃官前往陕西,发誓不见母亲永不返回乡里。终于在同州(今山西大荔)找到母亲,欢聚而归。朱寿昌弃官寻母的孝行,受到王安石苏轼等人的赞美。

扇枕温衾

黄香,字文强,汉代江夏人,从小对父母孝顺。九岁时,母亲去世,哀痛至极,为母守孝三年。夏季天气炎热,其父因思念其母无法入睡,他就用扇子扇凉枕席。冬季天气寒,他先用身体暖热被褥,才让父亲上床休息。“黄香扇枕温席”的故事就世代流传下来。

香九龄,能温席

谢谢观赏