2012高二生物精品课件:5.1 生态系统的结构和功能(新人教必修3)

文档属性

| 名称 | 2012高二生物精品课件:5.1 生态系统的结构和功能(新人教必修3) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 224.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2012-01-17 15:47:12 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

郑集高级中学

高三生物组

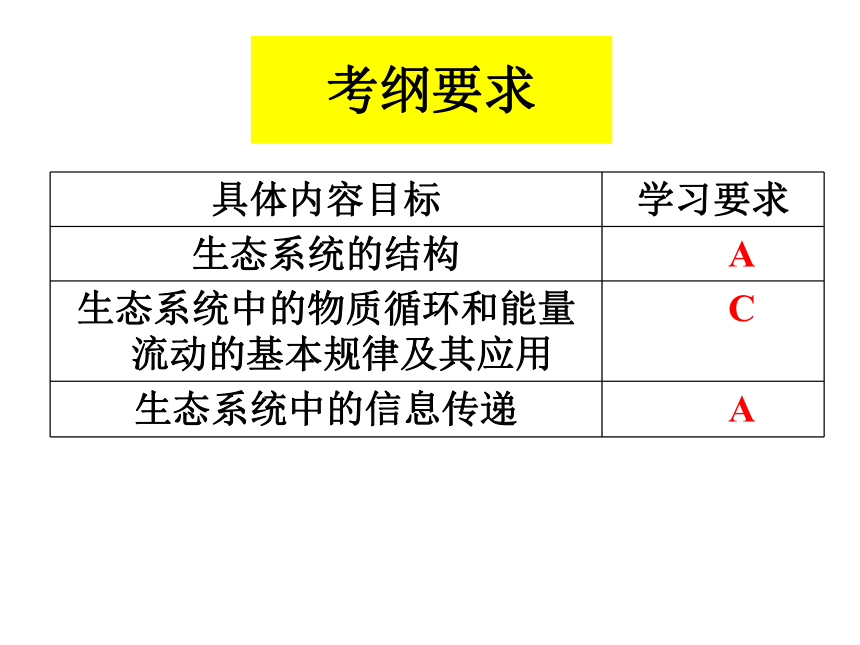

考纲要求

具体内容目标 学习要求

生态系统的结构 A

生态系统中的物质循环和能量流动的基本规律及其应用 C

生态系统中的信息传递 A

⑴.概念:生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,叫做生态系统 。

⑵.特点:在一定的空间和时间范围内,在各种生物之间以及生物群落和无机环境之间,通过能量流动、物质循环和信息传递而相互作用形成一个统一整体

⑶.功能:物质循环、能量流动和信息传递

⑷.地球上最大的生态系统是生物圈。

1、生态系统的概念、类型

研讨一、生态系统的结构

比较

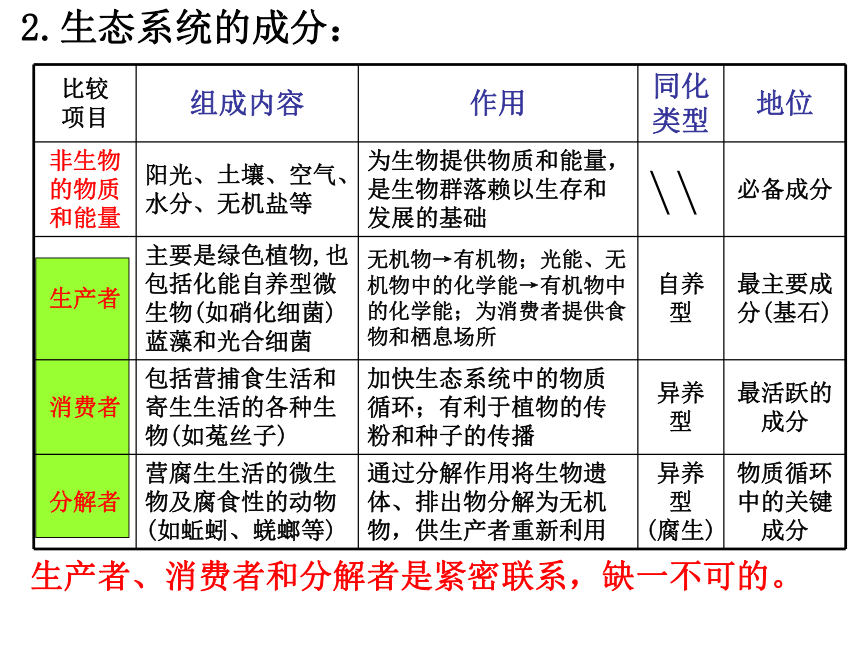

项目 组成内容 作用 同化类型 地位

非生物的物质和能量 阳光、土壤、空气、水分、无机盐等 为生物提供物质和能量,是生物群落赖以生存和发展的基础 \\ 必备成分

生产者 主要是绿色植物,也包括化能自养型微生物(如硝化细菌)蓝藻和光合细菌 无机物→有机物;光能、无机物中的化学能→有机物中的化学能;为消费者提供食物和栖息场所 自养型 最主要成分(基石)

消费者 包括营捕食生活和寄生生活的各种生物(如菟丝子) 加快生态系统中的物质循环;有利于植物的传粉和种子的传播 异养型 最活跃的成分

分解者 营腐生生活的微生物及腐食性的动物(如蚯蚓、蜣螂等) 通过分解作用将生物遗体、排出物分解为无机物,供生产者重新利用 异养型

(腐生) 物质循环中的关键成分

2.生态系统的成分:

生产者、消费者和分解者是紧密联系,缺一不可的。

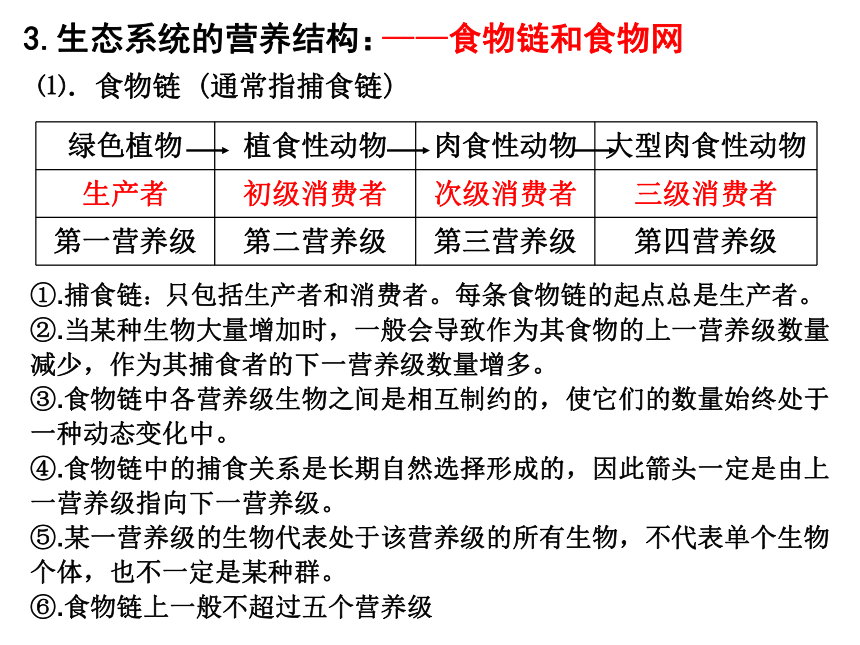

3.生态系统的营养结构:

——食物链和食物网

⑴.食物链 (通常指捕食链)

绿色植物 植食性动物 肉食性动物 大型肉食性动物

生产者 初级消费者 次级消费者 三级消费者

第一营养级 第二营养级 第三营养级 第四营养级

①.捕食链:只包括生产者和消费者。每条食物链的起点总是生产者。

②.当某种生物大量增加时,一般会导致作为其食物的上一营养级数量减少,作为其捕食者的下一营养级数量增多。

③.食物链中各营养级生物之间是相互制约的,使它们的数量始终处于一种动态变化中。

④.食物链中的捕食关系是长期自然选择形成的,因此箭头一定是由上一营养级指向下一营养级。

⑤.某一营养级的生物代表处于该营养级的所有生物,不代表单个生物个体,也不一定是某种群。

⑥.食物链上一般不超过五个营养级

⑵.食物网

①.同一种消费者在不同的食物链中,可以占有不同的营养级。

②.在食物网中,两种生物之间的种间关系有可能出现不同概念上的重合,如蜘蛛与青蛙,二者之间既是捕食关系,又是竞争关系。

③.在食物网中,当某种生物因外来因素而大量增加时,一般除导致上一营养级减少,下一营养级增加外,还会导致与其有竞争关系的生物数量下降。

④. 错综复杂的食物网是生态系统保持相对稳定的重要条件。食物网越复杂,生态系统抵抗外界干扰的能力就越强。

食物链和食物网是生态系统的营养结构,生态系统的物质循环和能量流动就是沿着这种渠道进行的。

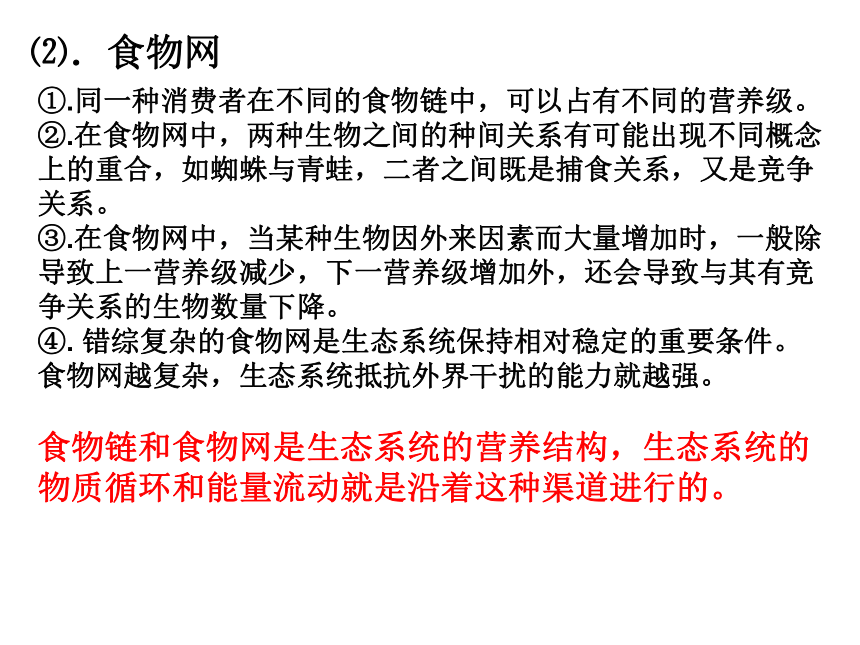

1.能量的输入

(1).能量流动的起点:生产者(主要是植物)固定太阳能。

(2).流经生态系统的总能量:生产者固定的所有太阳能

(3).几乎所有的生态系统,其能量来自太阳能。即

光能 有机物中的化学能

特殊的生态系统—深海热泉生态系统

无机物中的化学能 有机物中的化学能

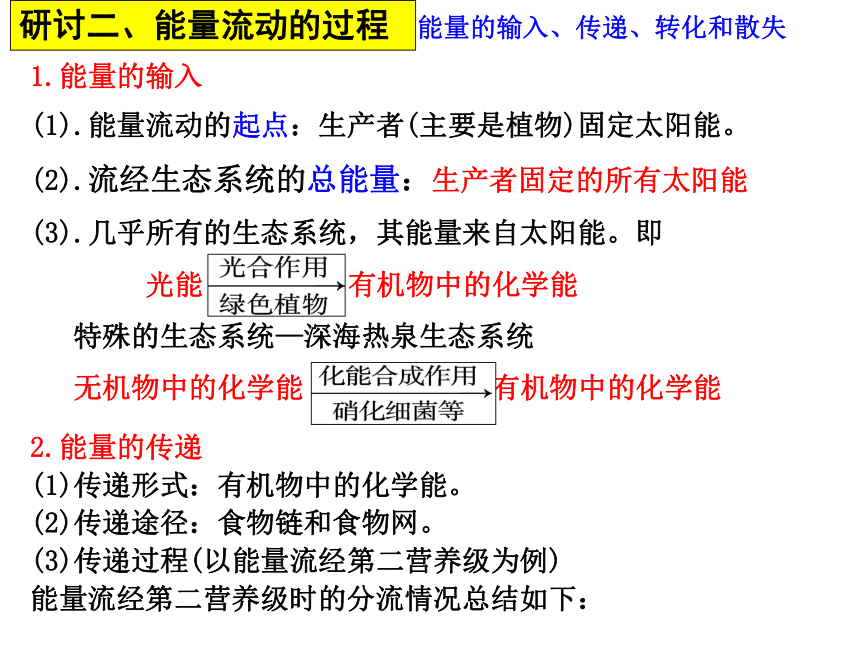

研讨二、能量流动的过程

能量的输入、传递、转化和散失

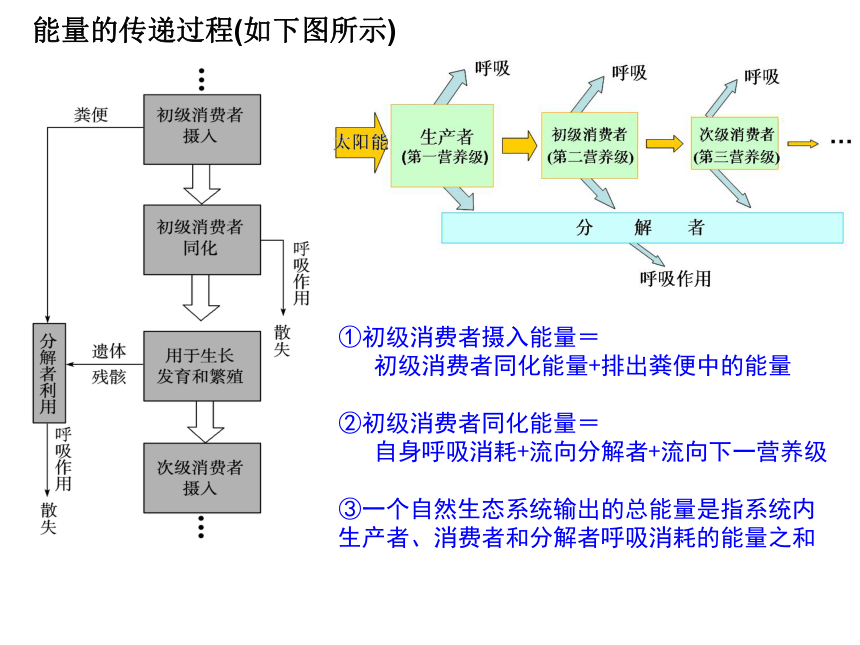

2.能量的传递

(1)传递形式:有机物中的化学能。

(2)传递途径:食物链和食物网。

(3)传递过程(以能量流经第二营养级为例)

能量流经第二营养级时的分流情况总结如下:

能量的传递过程(如下图所示)

①初级消费者摄入能量=

初级消费者同化能量+排出粪便中的能量

②初级消费者同化能量=

自身呼吸消耗+流向分解者+流向下一营养级

③一个自然生态系统输出的总能量是指系统内

生产者、消费者和分解者呼吸消耗的能量之和

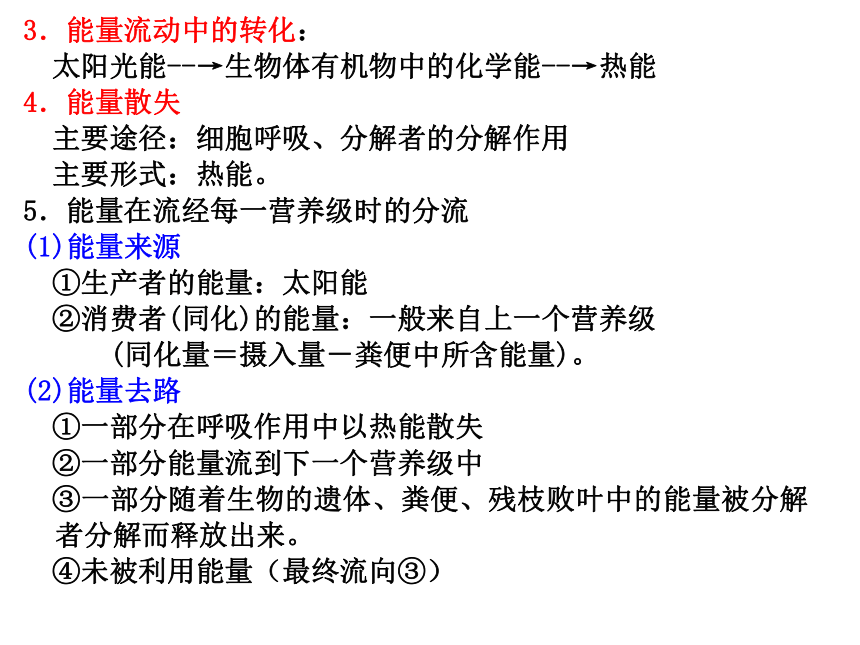

3.能量流动中的转化:

太阳光能--→生物体有机物中的化学能--→热能

4.能量散失

主要途径:细胞呼吸、分解者的分解作用

主要形式:热能。

5.能量在流经每一营养级时的分流

(1)能量来源

①生产者的能量:太阳能

②消费者(同化)的能量:一般来自上一个营养级

(同化量=摄入量-粪便中所含能量)。

(2)能量去路

①一部分在呼吸作用中以热能散失

②一部分能量流到下一个营养级中

③一部分随着生物的遗体、粪便、残枝败叶中的能量被分解者分解而释放出来。

④未被利用能量(最终流向③)

二、能量传递效率及相关计算

(一).能量传递效率是指相邻营养级之间的同化量之比:

下一营养级同化的能量

上一营养级同化的能量

X100%

(二)能量流动的极值计算

1.在能量流动的相关计算中,若未作具体说明,则一般认为能量传递效率为10%——20%。

2.在已知较高营养级生物的能量求较低营养级生物的能量时,

若求“最多”值,则说明较低营养级的能量按“10%”效率传递;

若求“最(至)少”值,则说明较低营养级生物的能量按“20%”效率传递。

3.已知较低营养级生物的能量求较高营养级生物的能量时,

若求“最多”值,则说明较低营养级的能量按“20%”效率传递;

若求“最(至)少”值,则说明较低营养级生物的能量按“10%”效率传递。具体规律如下:

三、生态金字塔—

1.在一条食物链中,由低营养级到高营养级推算,前一营养级比后一营养级含量一定多的指标是“能量”,而“数量”和“生物量”均可能出现反例。

2.在人工生态系统中因能量可人为补充,可能会使能量金字塔呈现倒置状况。如人工鱼塘中生产者的能量未必比消费者(鱼)多。天然生态系统则必须当能量状况表现为金字塔形状时,方可维持生态系统的正常运转,从而维持生态系统的稳定性。

3.某营养级的“粪便”中的能量不同于“尿液”中的能量。前者应归于上一营养级(含在上一营养级同化能量的80%~90%中);后者则归于该营养级,是该营养级所同化的能量中的一部分(含在上一营养级传递来的10%~20%的能量中)。

能量金字塔、

数量金字塔、

生物量金字塔

1.概念理解

(1)循环的对象:组成生物体的C、H、O、N、P、S等 ,而不是具体 。

(2)循环的过程: 、 。

(3)循环的范围: 。

2.特点: ;反复出现, 。

3.实例——碳循环

在无机环境和生物群落之间以 ____形式循环

群落内部通过 关系以____ ______形式流动

碳进生物群落的生理过程:生产者的光合作用和__________

碳出生物群落的生理过程: 消费者、 的________

产生CO2的非生物途径:_ _

4.环境问题:碳循环平衡打破会造成 。

化学元素

化合物

生物群落

无机环境

生物圈

全球性

循环流动

CO2

捕食

含碳有机物

化能合成作用

生产者

分解者

呼吸作用

化石燃料燃烧

温室效应

研讨三、物质循环

大量化石燃料的燃烧,大气中的CO2含量迅速增加,打破了生物圈中碳循环的平衡。

碳循环实例

(1)碳循环的形式:

(2)碳在自然界中的存在形式:

(3)碳在生物体内的存在形式:

(4)碳进入生物体的途径:

(5)碳在生物体之间传递途径:

(6)碳进入大气的途径:

CO2

CO2和碳酸盐

含碳有机物

光合作用、化能合成作用

食物链(网)

①生物的呼吸作用

②分解者有分解作用

③化石燃料的燃烧

碳循环

温室效应

⑴成因

①工厂、汽车、飞机、轮船等对化学燃料的大量使用,向大气中释放大量的CO2。

②森林、草原等植被大面积的破坏,大大降低了对大气中CO2的调节能力。

⑵危害

加快极地冰川融化,导致海平面上升,对陆地生态系统和人类的生存构成威胁。

⑶缓解温室效应主要从两个方面加以考虑:

一是减少CO2的释放,主要措施是减少化石燃料的燃烧,开发新能源(如太阳能、风能、核能等)替代化石能源;

二是增加CO2的吸收量,主要措施是保护好森林和草原,大力提倡植树造林。

据图判断A、B、C、D各代表哪种成分?

①双向箭头的两侧一定为生产者和大气中二氧化碳库

②生产者、消费者和分解者均要有箭头指向大气中二氧化碳库

③各营养级生物均要有箭头指向分解者

A:生产者

B:非生物的物质和能量

C:消费者

D:分解者

①是生产者

②初级消费者

③非生物的物质和能量

④次级消费者

⑤分解者

能量流动 物质循环

形式 主要以有机物形式 主要以无机物形式

过程 沿食物链(网)单向流动 在无机环境与生物群落之间反复循环

范围 生态系统各营养级 全球(生物圈)

特点 单向流动,逐级递减 全球性、反复循环

联系 是生态系统主要功能,同时进行,相互依存,不可分割

1、能量流动的过程离不开物质的合成与分解;

2、物质是能量的载体;

3、能量是物质循环的动力。

1.信息的种类

物理信息:生态系统中的光、声、热、电、波长、频率、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息

例如:萤火虫的闪光、植物五颜六色的花、蜘蛛网的振动频率

物理信息的来源可以是无机环境,也可以是生物。

化学信息:

植物的生物碱,有机酸等代谢产物

动物的化学物质:信息素(性外激素等)

行为信息:鸟类等的报警行为、昆虫的舞蹈、鸟类的求偶行为

研讨四、信息传递

2.来源:可来自于无机环境,也可来自于生物。

3.方向:信息传递是双向的。

4.信息传递在生态系统中的作用

⑴个体:生命活动的正常进行,离不开信息的传递。

⑵种群:生物种群的繁衍离不开信息的传递。

⑶群落和生态系统:能调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。

5.信息传递的应用

⑴提高农产品或畜产品的产量。

利用模拟的动物信息吸引大量的传粉动物,可以提高果树的传粉效率和结实率。

⑵对有害动物进行控制。

目前控制危害动物的技术大致有化学防治、生物防治、机械防治等。

研讨、生态系统的稳定性

1.概念:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

2.生态系统稳定性的原因:生态系统具有自我调节能力

3.调节方式:负反馈调节(生态系统自我调节能力的基础)

(范围:生物群落内部,生物群落与无机环境之间的负反馈调节)

4.生态系统稳态被破坏的原因:

当外界干扰的强度超过生态系统的自我调节能力时,生态系统的自我调节能力就会迅速丧失。

5.提高生态系统的稳定性:

一方面:对生态系统的的利用应该适度,不应超过生态系统的自我调节能力。

另一方面:对人类利用强度大的生态系统,应实施相应的物质和能量的投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。

6.种类:可分为抵抗力稳定性和恢复力稳定性

抵抗力稳定性 恢复力稳定性

概念 指生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力 指生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力影响

影响因素 生态系统的组分越多,营养结构越复杂,自我调节能力越强,抵抗力稳定性越高 生态系统的成分越简单,则越容易恢复,与自身调节能力有关

联系 ⑴一般呈现相反关系,抵抗力稳定性强的生态系统,恢复力稳定性差,反之亦然

⑵二者是同时存在于同一系统中的两种截然不同的作用力,它们相互作用共同维持生态系统的稳定

如图所示:

人口增长对生态环境的影响

(1)耕地减少,粮食需求量增加。

(2)自然资源被大量消耗。

(3)环境污染加剧。

我国协调人口与环境关系的措施

(1)继续控制人口增长。

(2)加大保护资源和环境的力度。

(3)监控、治理江河湖泊及海域的污染。

(4)加强生物多样性保护和自然保护区建设。

(5)推进生态农业。

研讨、生态环境的保护

全球性生态环境问题

1.问题:主要包括全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土地荒漠化、海洋污染和生物多样性锐减等。

2.保护生物多样性

概念:生物圈内所有的植物、动物和微生物,他们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物多样性。

成因:共同进化的结果

类型:遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性

价值体现:

⑴直接价值:实用意义<人类的食用、药用和工业原料等>,

非实用意义<旅游观赏、科学研究和文艺创作等>

⑵间接价值(生态功能):水土保持、蓄洪防旱、调节气候等。

⑶潜在价值:尚不清楚

保护措施:

⑴就地保护(建立自然保护区和风景名胜区——最有效措施)

⑵异地保护(建立动物园、植物园以及濒危动植物研究中心)

郑集高级中学

高三生物组

考纲要求

具体内容目标 学习要求

生态系统的结构 A

生态系统中的物质循环和能量流动的基本规律及其应用 C

生态系统中的信息传递 A

⑴.概念:生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,叫做生态系统 。

⑵.特点:在一定的空间和时间范围内,在各种生物之间以及生物群落和无机环境之间,通过能量流动、物质循环和信息传递而相互作用形成一个统一整体

⑶.功能:物质循环、能量流动和信息传递

⑷.地球上最大的生态系统是生物圈。

1、生态系统的概念、类型

研讨一、生态系统的结构

比较

项目 组成内容 作用 同化类型 地位

非生物的物质和能量 阳光、土壤、空气、水分、无机盐等 为生物提供物质和能量,是生物群落赖以生存和发展的基础 \\ 必备成分

生产者 主要是绿色植物,也包括化能自养型微生物(如硝化细菌)蓝藻和光合细菌 无机物→有机物;光能、无机物中的化学能→有机物中的化学能;为消费者提供食物和栖息场所 自养型 最主要成分(基石)

消费者 包括营捕食生活和寄生生活的各种生物(如菟丝子) 加快生态系统中的物质循环;有利于植物的传粉和种子的传播 异养型 最活跃的成分

分解者 营腐生生活的微生物及腐食性的动物(如蚯蚓、蜣螂等) 通过分解作用将生物遗体、排出物分解为无机物,供生产者重新利用 异养型

(腐生) 物质循环中的关键成分

2.生态系统的成分:

生产者、消费者和分解者是紧密联系,缺一不可的。

3.生态系统的营养结构:

——食物链和食物网

⑴.食物链 (通常指捕食链)

绿色植物 植食性动物 肉食性动物 大型肉食性动物

生产者 初级消费者 次级消费者 三级消费者

第一营养级 第二营养级 第三营养级 第四营养级

①.捕食链:只包括生产者和消费者。每条食物链的起点总是生产者。

②.当某种生物大量增加时,一般会导致作为其食物的上一营养级数量减少,作为其捕食者的下一营养级数量增多。

③.食物链中各营养级生物之间是相互制约的,使它们的数量始终处于一种动态变化中。

④.食物链中的捕食关系是长期自然选择形成的,因此箭头一定是由上一营养级指向下一营养级。

⑤.某一营养级的生物代表处于该营养级的所有生物,不代表单个生物个体,也不一定是某种群。

⑥.食物链上一般不超过五个营养级

⑵.食物网

①.同一种消费者在不同的食物链中,可以占有不同的营养级。

②.在食物网中,两种生物之间的种间关系有可能出现不同概念上的重合,如蜘蛛与青蛙,二者之间既是捕食关系,又是竞争关系。

③.在食物网中,当某种生物因外来因素而大量增加时,一般除导致上一营养级减少,下一营养级增加外,还会导致与其有竞争关系的生物数量下降。

④. 错综复杂的食物网是生态系统保持相对稳定的重要条件。食物网越复杂,生态系统抵抗外界干扰的能力就越强。

食物链和食物网是生态系统的营养结构,生态系统的物质循环和能量流动就是沿着这种渠道进行的。

1.能量的输入

(1).能量流动的起点:生产者(主要是植物)固定太阳能。

(2).流经生态系统的总能量:生产者固定的所有太阳能

(3).几乎所有的生态系统,其能量来自太阳能。即

光能 有机物中的化学能

特殊的生态系统—深海热泉生态系统

无机物中的化学能 有机物中的化学能

研讨二、能量流动的过程

能量的输入、传递、转化和散失

2.能量的传递

(1)传递形式:有机物中的化学能。

(2)传递途径:食物链和食物网。

(3)传递过程(以能量流经第二营养级为例)

能量流经第二营养级时的分流情况总结如下:

能量的传递过程(如下图所示)

①初级消费者摄入能量=

初级消费者同化能量+排出粪便中的能量

②初级消费者同化能量=

自身呼吸消耗+流向分解者+流向下一营养级

③一个自然生态系统输出的总能量是指系统内

生产者、消费者和分解者呼吸消耗的能量之和

3.能量流动中的转化:

太阳光能--→生物体有机物中的化学能--→热能

4.能量散失

主要途径:细胞呼吸、分解者的分解作用

主要形式:热能。

5.能量在流经每一营养级时的分流

(1)能量来源

①生产者的能量:太阳能

②消费者(同化)的能量:一般来自上一个营养级

(同化量=摄入量-粪便中所含能量)。

(2)能量去路

①一部分在呼吸作用中以热能散失

②一部分能量流到下一个营养级中

③一部分随着生物的遗体、粪便、残枝败叶中的能量被分解者分解而释放出来。

④未被利用能量(最终流向③)

二、能量传递效率及相关计算

(一).能量传递效率是指相邻营养级之间的同化量之比:

下一营养级同化的能量

上一营养级同化的能量

X100%

(二)能量流动的极值计算

1.在能量流动的相关计算中,若未作具体说明,则一般认为能量传递效率为10%——20%。

2.在已知较高营养级生物的能量求较低营养级生物的能量时,

若求“最多”值,则说明较低营养级的能量按“10%”效率传递;

若求“最(至)少”值,则说明较低营养级生物的能量按“20%”效率传递。

3.已知较低营养级生物的能量求较高营养级生物的能量时,

若求“最多”值,则说明较低营养级的能量按“20%”效率传递;

若求“最(至)少”值,则说明较低营养级生物的能量按“10%”效率传递。具体规律如下:

三、生态金字塔—

1.在一条食物链中,由低营养级到高营养级推算,前一营养级比后一营养级含量一定多的指标是“能量”,而“数量”和“生物量”均可能出现反例。

2.在人工生态系统中因能量可人为补充,可能会使能量金字塔呈现倒置状况。如人工鱼塘中生产者的能量未必比消费者(鱼)多。天然生态系统则必须当能量状况表现为金字塔形状时,方可维持生态系统的正常运转,从而维持生态系统的稳定性。

3.某营养级的“粪便”中的能量不同于“尿液”中的能量。前者应归于上一营养级(含在上一营养级同化能量的80%~90%中);后者则归于该营养级,是该营养级所同化的能量中的一部分(含在上一营养级传递来的10%~20%的能量中)。

能量金字塔、

数量金字塔、

生物量金字塔

1.概念理解

(1)循环的对象:组成生物体的C、H、O、N、P、S等 ,而不是具体 。

(2)循环的过程: 、 。

(3)循环的范围: 。

2.特点: ;反复出现, 。

3.实例——碳循环

在无机环境和生物群落之间以 ____形式循环

群落内部通过 关系以____ ______形式流动

碳进生物群落的生理过程:生产者的光合作用和__________

碳出生物群落的生理过程: 消费者、 的________

产生CO2的非生物途径:_ _

4.环境问题:碳循环平衡打破会造成 。

化学元素

化合物

生物群落

无机环境

生物圈

全球性

循环流动

CO2

捕食

含碳有机物

化能合成作用

生产者

分解者

呼吸作用

化石燃料燃烧

温室效应

研讨三、物质循环

大量化石燃料的燃烧,大气中的CO2含量迅速增加,打破了生物圈中碳循环的平衡。

碳循环实例

(1)碳循环的形式:

(2)碳在自然界中的存在形式:

(3)碳在生物体内的存在形式:

(4)碳进入生物体的途径:

(5)碳在生物体之间传递途径:

(6)碳进入大气的途径:

CO2

CO2和碳酸盐

含碳有机物

光合作用、化能合成作用

食物链(网)

①生物的呼吸作用

②分解者有分解作用

③化石燃料的燃烧

碳循环

温室效应

⑴成因

①工厂、汽车、飞机、轮船等对化学燃料的大量使用,向大气中释放大量的CO2。

②森林、草原等植被大面积的破坏,大大降低了对大气中CO2的调节能力。

⑵危害

加快极地冰川融化,导致海平面上升,对陆地生态系统和人类的生存构成威胁。

⑶缓解温室效应主要从两个方面加以考虑:

一是减少CO2的释放,主要措施是减少化石燃料的燃烧,开发新能源(如太阳能、风能、核能等)替代化石能源;

二是增加CO2的吸收量,主要措施是保护好森林和草原,大力提倡植树造林。

据图判断A、B、C、D各代表哪种成分?

①双向箭头的两侧一定为生产者和大气中二氧化碳库

②生产者、消费者和分解者均要有箭头指向大气中二氧化碳库

③各营养级生物均要有箭头指向分解者

A:生产者

B:非生物的物质和能量

C:消费者

D:分解者

①是生产者

②初级消费者

③非生物的物质和能量

④次级消费者

⑤分解者

能量流动 物质循环

形式 主要以有机物形式 主要以无机物形式

过程 沿食物链(网)单向流动 在无机环境与生物群落之间反复循环

范围 生态系统各营养级 全球(生物圈)

特点 单向流动,逐级递减 全球性、反复循环

联系 是生态系统主要功能,同时进行,相互依存,不可分割

1、能量流动的过程离不开物质的合成与分解;

2、物质是能量的载体;

3、能量是物质循环的动力。

1.信息的种类

物理信息:生态系统中的光、声、热、电、波长、频率、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息

例如:萤火虫的闪光、植物五颜六色的花、蜘蛛网的振动频率

物理信息的来源可以是无机环境,也可以是生物。

化学信息:

植物的生物碱,有机酸等代谢产物

动物的化学物质:信息素(性外激素等)

行为信息:鸟类等的报警行为、昆虫的舞蹈、鸟类的求偶行为

研讨四、信息传递

2.来源:可来自于无机环境,也可来自于生物。

3.方向:信息传递是双向的。

4.信息传递在生态系统中的作用

⑴个体:生命活动的正常进行,离不开信息的传递。

⑵种群:生物种群的繁衍离不开信息的传递。

⑶群落和生态系统:能调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。

5.信息传递的应用

⑴提高农产品或畜产品的产量。

利用模拟的动物信息吸引大量的传粉动物,可以提高果树的传粉效率和结实率。

⑵对有害动物进行控制。

目前控制危害动物的技术大致有化学防治、生物防治、机械防治等。

研讨、生态系统的稳定性

1.概念:生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

2.生态系统稳定性的原因:生态系统具有自我调节能力

3.调节方式:负反馈调节(生态系统自我调节能力的基础)

(范围:生物群落内部,生物群落与无机环境之间的负反馈调节)

4.生态系统稳态被破坏的原因:

当外界干扰的强度超过生态系统的自我调节能力时,生态系统的自我调节能力就会迅速丧失。

5.提高生态系统的稳定性:

一方面:对生态系统的的利用应该适度,不应超过生态系统的自我调节能力。

另一方面:对人类利用强度大的生态系统,应实施相应的物质和能量的投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。

6.种类:可分为抵抗力稳定性和恢复力稳定性

抵抗力稳定性 恢复力稳定性

概念 指生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力 指生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力影响

影响因素 生态系统的组分越多,营养结构越复杂,自我调节能力越强,抵抗力稳定性越高 生态系统的成分越简单,则越容易恢复,与自身调节能力有关

联系 ⑴一般呈现相反关系,抵抗力稳定性强的生态系统,恢复力稳定性差,反之亦然

⑵二者是同时存在于同一系统中的两种截然不同的作用力,它们相互作用共同维持生态系统的稳定

如图所示:

人口增长对生态环境的影响

(1)耕地减少,粮食需求量增加。

(2)自然资源被大量消耗。

(3)环境污染加剧。

我国协调人口与环境关系的措施

(1)继续控制人口增长。

(2)加大保护资源和环境的力度。

(3)监控、治理江河湖泊及海域的污染。

(4)加强生物多样性保护和自然保护区建设。

(5)推进生态农业。

研讨、生态环境的保护

全球性生态环境问题

1.问题:主要包括全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土地荒漠化、海洋污染和生物多样性锐减等。

2.保护生物多样性

概念:生物圈内所有的植物、动物和微生物,他们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物多样性。

成因:共同进化的结果

类型:遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性

价值体现:

⑴直接价值:实用意义<人类的食用、药用和工业原料等>,

非实用意义<旅游观赏、科学研究和文艺创作等>

⑵间接价值(生态功能):水土保持、蓄洪防旱、调节气候等。

⑶潜在价值:尚不清楚

保护措施:

⑴就地保护(建立自然保护区和风景名胜区——最有效措施)

⑵异地保护(建立动物园、植物园以及濒危动植物研究中心)

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园