2012高二生物精品课件:第4章 种群和群落(新人教必修3)

文档属性

| 名称 | 2012高二生物精品课件:第4章 种群和群落(新人教必修3) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 458.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2012-01-17 15:47:12 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

郑集高级中学

菁华生物组

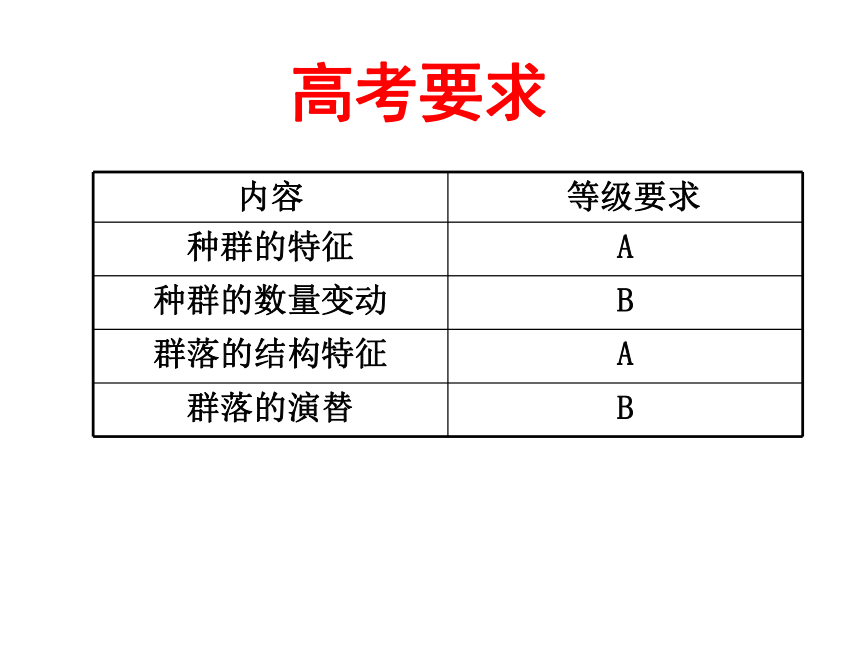

高考要求

内容 等级要求

种群的特征 A

种群的数量变动 B

群落的结构特征 A

群落的演替 B

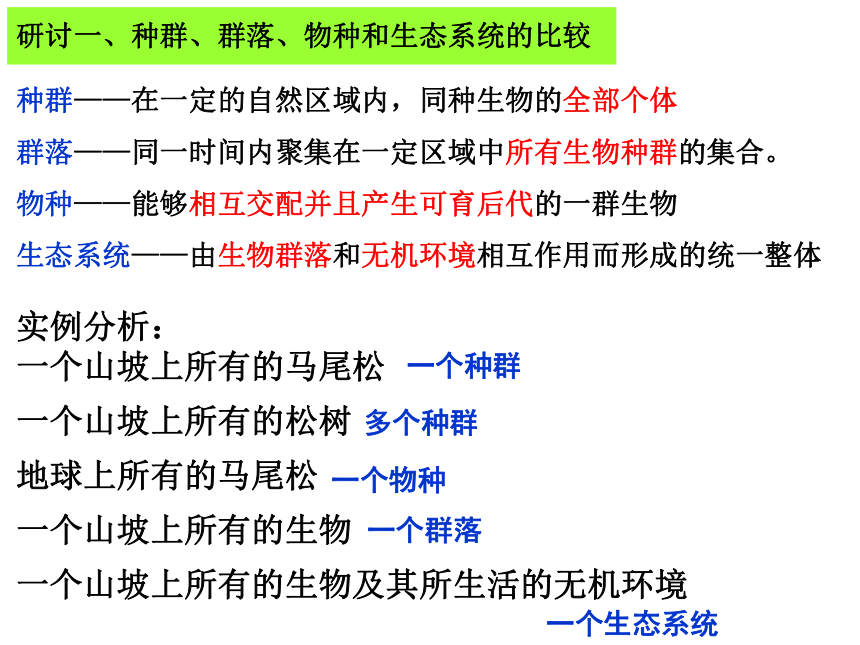

种群——在一定的自然区域内,同种生物的全部个体

群落——同一时间内聚集在一定区域中所有生物种群的集合。

物种——能够相互交配并且产生可育后代的一群生物

生态系统——由生物群落和无机环境相互作用而形成的统一整体

研讨一、种群、群落、物种和生态系统的比较

实例分析:

一个山坡上所有的马尾松

一个山坡上所有的松树

地球上所有的马尾松

一个山坡上所有的生物

一个山坡上所有的生物及其所生活的无机环境

一个群落

多个种群

一个物种

一个种群

一个生态系统

最基本的数量特征

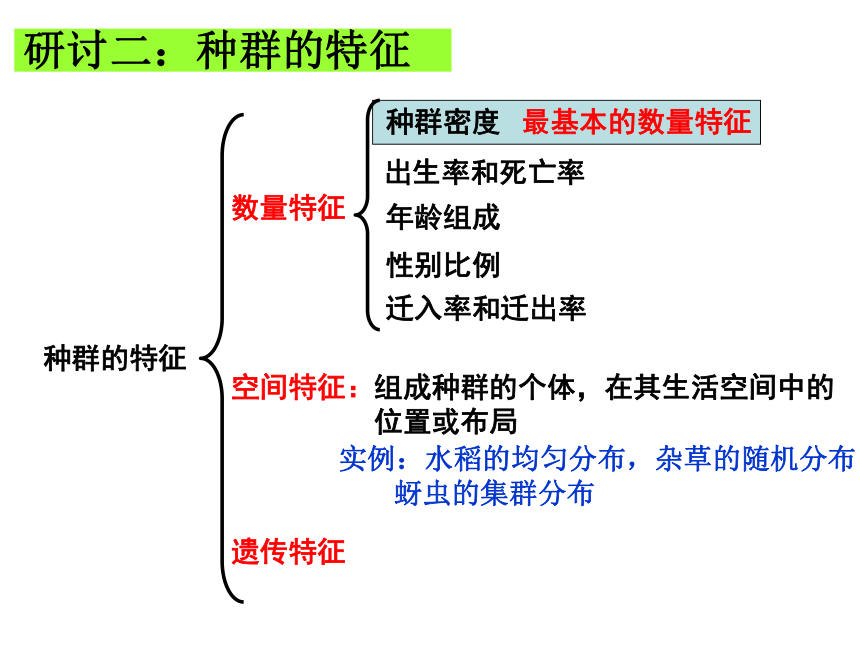

研讨二:种群的特征

数量特征

空间特征:

种群密度

出生率和死亡率

年龄组成

性别比例

迁入率和迁出率

组成种群的个体,在其生活空间中的

位置或布局

种群的特征

遗传特征

实例:水稻的均匀分布,杂草的随机分布

蚜虫的集群分布

种群在 或 中的个体数量。

不同生物种群的种群密度 ;

同一种群在不同时期的种群密度 ;

同一物种的不同种群的种群密度 。

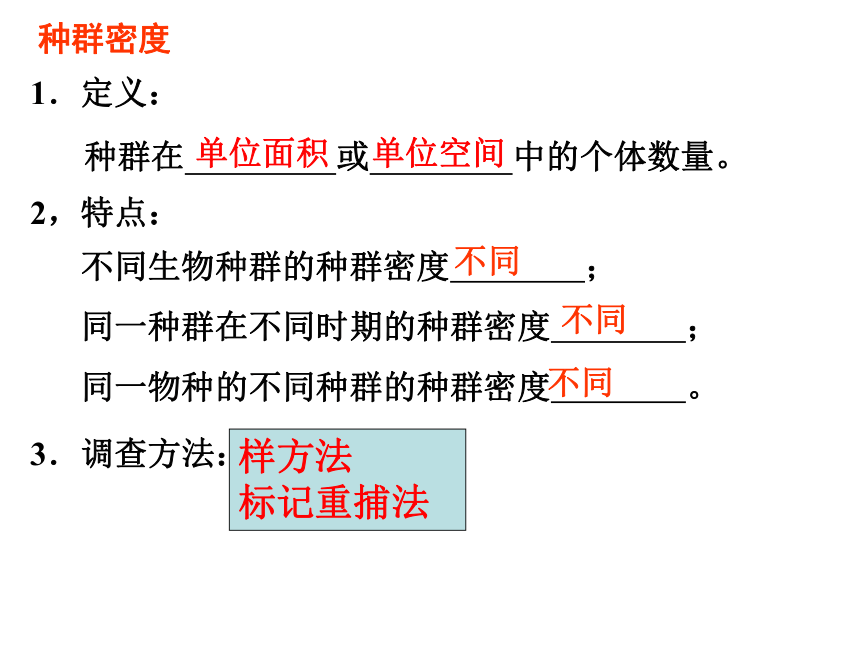

种群密度

1.定义:

2,特点:

3.调查方法:

单位面积 单位空间

不同

不同

样方法

标记重捕法

不同

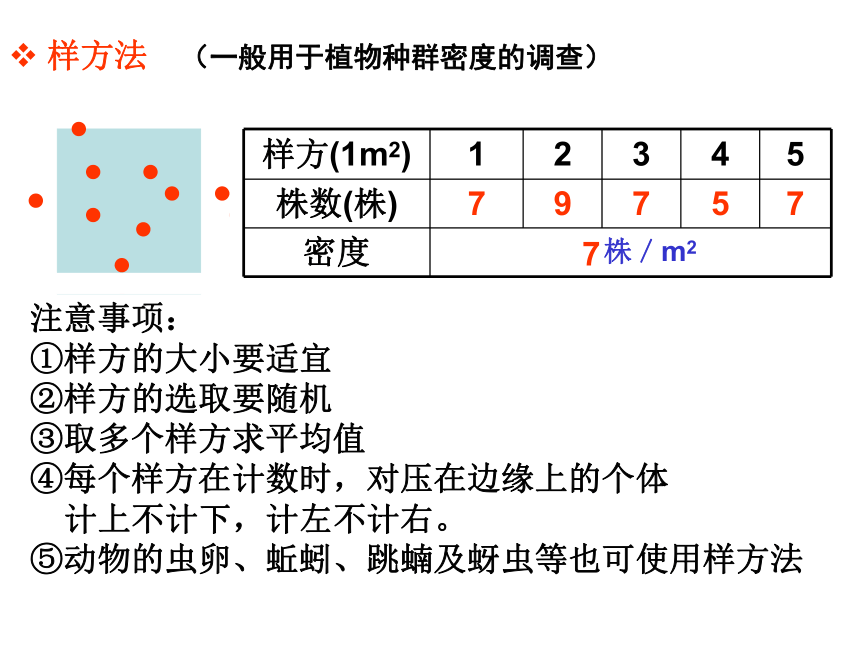

样方法

样方(1m2) 1 2 3 4 5

株数(株)

密度

7

7

7

5

9

7

(一般用于植物种群密度的调查)

注意事项:

①样方的大小要适宜

②样方的选取要随机

③取多个样方求平均值

④每个样方在计数时,对压在边缘上的个体

计上不计下,计左不计右。

⑤动物的虫卵、蚯蚓、跳蝻及蚜虫等也可使用样方法

株/m2

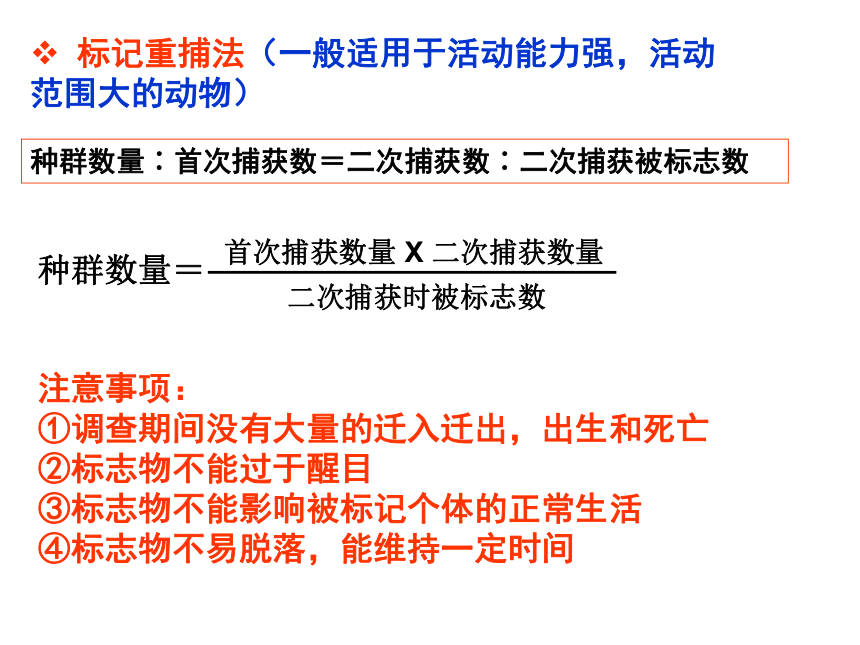

标记重捕法(一般适用于活动能力强,活动 范围大的动物)

种群数量∶首次捕获数=二次捕获数∶二次捕获被标志数

注意事项:

①调查期间没有大量的迁入迁出,出生和死亡

②标志物不能过于醒目

③标志物不能影响被标记个体的正常生活

④标志物不易脱落,能维持一定时间

首次捕获数量 X 二次捕获数量

二次捕获时被标志数

种群数量=

出生率和死亡率

迁入率和迁出率

年龄组成

性别比例

决定种群大小和种群密度

预测种群数量未来的变化趋势

间接影响种群密度

直接影响种群大小和种群密度

讨论:从种群的特征及生态

因素等方面思考影响种群密

度的因素有哪些?

种群密度

出生率

死亡率

迁出率

迁入率

年龄组成

性别比例

内因

生存空间

气候条件

食物

传染病

人类

活动

天敌

外因

研讨三、种群数量增长曲线

增长速率=(这一次总数-上一次总数)/时间

可用曲线的斜率表示

J型曲线与S型曲线的比较

项目 J型曲线 S型曲线

条件

种群增长

速率

K值

举例

理想条件(食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌等。)

环境资源和空间有限

先增大后减小

无K值

种群数量在K值上下波动

①实验室条件下

②当一个种群刚迁入一个新的适宜环境时

一般自然状态下

逐渐增大

(二)群落的种间关系

(一)群落的物种组成

常绿针叶林

研讨问题四:群落的研究

指标:物种丰富度——群落中物种数目的多少

捕食、寄生、竞争、互利共生

常绿阔叶林

关系 数量坐标图 特点 举例

互利 共生 相互依存,彼此有利。数量上两种生物同时增加,同时减少,呈现“同生共死” 地衣;大豆与根瘤菌

寄生 \\\\\\\\\\ 对寄主有害,对寄生生物有利 蛔虫与人;菟丝子与大豆;噬菌体与被侵染细菌

竞 争 呈现出“你死我活”的“同步性变化”。生物生存能力不同,如图a;生存能力相当,如图b。 牛与羊;

农作物与杂草

大草履虫与小草履虫

捕 食 一种生物以另一种生物为食,数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少” 羊与草;

狼与兔;

青蛙与昆虫

1、垂直结构:

㈢、群落的空间结构

植物的分层与光照强度有关。这种垂直结构提高了群落利用阳光等环境资源的能力

植物的垂直结构又为动物提供了食物和栖息空间,可以说,群落中植物的分层现象决定了动物的分层现象。

2、水平结构

在水平方向上,由于地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同以及人与动物的影响等因素,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段种群的密度也有差别。

例如:我国由东到西的群落分布主要是受水分制约的,由南到北的群落水平结构主要受温度的制约。在高山植物群落中,不同海拔地带的植物呈垂直分布主要是受温度制约。水域生态系统中也会因水体的物理条件(光照、温度、溶氧量等)及生物条件(天敌、食物等)的差异呈现明显的垂直分层现象,

1.概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。

2. 群落演替的特征

(1)方向:一定的方向性。

(2)能量:群落有机物总量增加。

(3)标志:群落在物种组成上发生变化;或者在一定区域内一个群落被另一个群落逐步代替的过程

(4)结构:营养结构变得复杂,物种多样性增加,稳定性增强。

研讨问题五:群落演替

3.群落演替类型比较

类型

内容 初生演替 次生演替

起点 原先从没有过植被的地面或曾经有过植被但被彻底消灭了的地方 在虽失去了原有植被,但仍保留了原有土壤条件及植物的种子或其他繁殖体的地方

时间 时间长 时间短

速度 缓 慢 较 快

实例 沙丘、火山岩、冰川泥、裸岩上的演替 火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕农田上的演替

过程

⑴、自然条件下,生物群落的演替是群落内部因素和外界环境因素综合作用的结果。

⑵、群落内部环境的变化是群落演替的动力。

⑶、种内关系和种间关系的动态变化是群落演替的催化剂。

⑷、环境条件的不断变化,也常成为引发群落演替的重要条件。

⑸、人类对群落演替的影响远远超过其他所有的自然因子。

例如:过度放牧、导致草原退化;过度砍伐、导致森林破坏;

污水排放,破坏水域生物群落

也可以退耕还林、退牧还草、退湖还田

4、影响演替的因素讨论:

人类活动使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

郑集高级中学

菁华生物组

高考要求

内容 等级要求

种群的特征 A

种群的数量变动 B

群落的结构特征 A

群落的演替 B

种群——在一定的自然区域内,同种生物的全部个体

群落——同一时间内聚集在一定区域中所有生物种群的集合。

物种——能够相互交配并且产生可育后代的一群生物

生态系统——由生物群落和无机环境相互作用而形成的统一整体

研讨一、种群、群落、物种和生态系统的比较

实例分析:

一个山坡上所有的马尾松

一个山坡上所有的松树

地球上所有的马尾松

一个山坡上所有的生物

一个山坡上所有的生物及其所生活的无机环境

一个群落

多个种群

一个物种

一个种群

一个生态系统

最基本的数量特征

研讨二:种群的特征

数量特征

空间特征:

种群密度

出生率和死亡率

年龄组成

性别比例

迁入率和迁出率

组成种群的个体,在其生活空间中的

位置或布局

种群的特征

遗传特征

实例:水稻的均匀分布,杂草的随机分布

蚜虫的集群分布

种群在 或 中的个体数量。

不同生物种群的种群密度 ;

同一种群在不同时期的种群密度 ;

同一物种的不同种群的种群密度 。

种群密度

1.定义:

2,特点:

3.调查方法:

单位面积 单位空间

不同

不同

样方法

标记重捕法

不同

样方法

样方(1m2) 1 2 3 4 5

株数(株)

密度

7

7

7

5

9

7

(一般用于植物种群密度的调查)

注意事项:

①样方的大小要适宜

②样方的选取要随机

③取多个样方求平均值

④每个样方在计数时,对压在边缘上的个体

计上不计下,计左不计右。

⑤动物的虫卵、蚯蚓、跳蝻及蚜虫等也可使用样方法

株/m2

标记重捕法(一般适用于活动能力强,活动 范围大的动物)

种群数量∶首次捕获数=二次捕获数∶二次捕获被标志数

注意事项:

①调查期间没有大量的迁入迁出,出生和死亡

②标志物不能过于醒目

③标志物不能影响被标记个体的正常生活

④标志物不易脱落,能维持一定时间

首次捕获数量 X 二次捕获数量

二次捕获时被标志数

种群数量=

出生率和死亡率

迁入率和迁出率

年龄组成

性别比例

决定种群大小和种群密度

预测种群数量未来的变化趋势

间接影响种群密度

直接影响种群大小和种群密度

讨论:从种群的特征及生态

因素等方面思考影响种群密

度的因素有哪些?

种群密度

出生率

死亡率

迁出率

迁入率

年龄组成

性别比例

内因

生存空间

气候条件

食物

传染病

人类

活动

天敌

外因

研讨三、种群数量增长曲线

增长速率=(这一次总数-上一次总数)/时间

可用曲线的斜率表示

J型曲线与S型曲线的比较

项目 J型曲线 S型曲线

条件

种群增长

速率

K值

举例

理想条件(食物和空间条件充裕、气候适宜、没有天敌等。)

环境资源和空间有限

先增大后减小

无K值

种群数量在K值上下波动

①实验室条件下

②当一个种群刚迁入一个新的适宜环境时

一般自然状态下

逐渐增大

(二)群落的种间关系

(一)群落的物种组成

常绿针叶林

研讨问题四:群落的研究

指标:物种丰富度——群落中物种数目的多少

捕食、寄生、竞争、互利共生

常绿阔叶林

关系 数量坐标图 特点 举例

互利 共生 相互依存,彼此有利。数量上两种生物同时增加,同时减少,呈现“同生共死” 地衣;大豆与根瘤菌

寄生 \\\\\\\\\\ 对寄主有害,对寄生生物有利 蛔虫与人;菟丝子与大豆;噬菌体与被侵染细菌

竞 争 呈现出“你死我活”的“同步性变化”。生物生存能力不同,如图a;生存能力相当,如图b。 牛与羊;

农作物与杂草

大草履虫与小草履虫

捕 食 一种生物以另一种生物为食,数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少” 羊与草;

狼与兔;

青蛙与昆虫

1、垂直结构:

㈢、群落的空间结构

植物的分层与光照强度有关。这种垂直结构提高了群落利用阳光等环境资源的能力

植物的垂直结构又为动物提供了食物和栖息空间,可以说,群落中植物的分层现象决定了动物的分层现象。

2、水平结构

在水平方向上,由于地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同以及人与动物的影响等因素,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段种群的密度也有差别。

例如:我国由东到西的群落分布主要是受水分制约的,由南到北的群落水平结构主要受温度的制约。在高山植物群落中,不同海拔地带的植物呈垂直分布主要是受温度制约。水域生态系统中也会因水体的物理条件(光照、温度、溶氧量等)及生物条件(天敌、食物等)的差异呈现明显的垂直分层现象,

1.概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。

2. 群落演替的特征

(1)方向:一定的方向性。

(2)能量:群落有机物总量增加。

(3)标志:群落在物种组成上发生变化;或者在一定区域内一个群落被另一个群落逐步代替的过程

(4)结构:营养结构变得复杂,物种多样性增加,稳定性增强。

研讨问题五:群落演替

3.群落演替类型比较

类型

内容 初生演替 次生演替

起点 原先从没有过植被的地面或曾经有过植被但被彻底消灭了的地方 在虽失去了原有植被,但仍保留了原有土壤条件及植物的种子或其他繁殖体的地方

时间 时间长 时间短

速度 缓 慢 较 快

实例 沙丘、火山岩、冰川泥、裸岩上的演替 火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕农田上的演替

过程

⑴、自然条件下,生物群落的演替是群落内部因素和外界环境因素综合作用的结果。

⑵、群落内部环境的变化是群落演替的动力。

⑶、种内关系和种间关系的动态变化是群落演替的催化剂。

⑷、环境条件的不断变化,也常成为引发群落演替的重要条件。

⑸、人类对群落演替的影响远远超过其他所有的自然因子。

例如:过度放牧、导致草原退化;过度砍伐、导致森林破坏;

污水排放,破坏水域生物群落

也可以退耕还林、退牧还草、退湖还田

4、影响演替的因素讨论:

人类活动使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园