必修三历史1.4明末清初的思想活跃局面 课件(共32张ppt)

文档属性

| 名称 | 必修三历史1.4明末清初的思想活跃局面 课件(共32张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-03-18 19:53:30 | ||

图片预览

文档简介

1.4明末清初的思想活跃局面

【课标要求】知道李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等明清之际著名思想家;了解明清时期儒学思想的发展。

感受明清时期进步思想家“提倡个性”、“批判专制”等主张的思想价值。

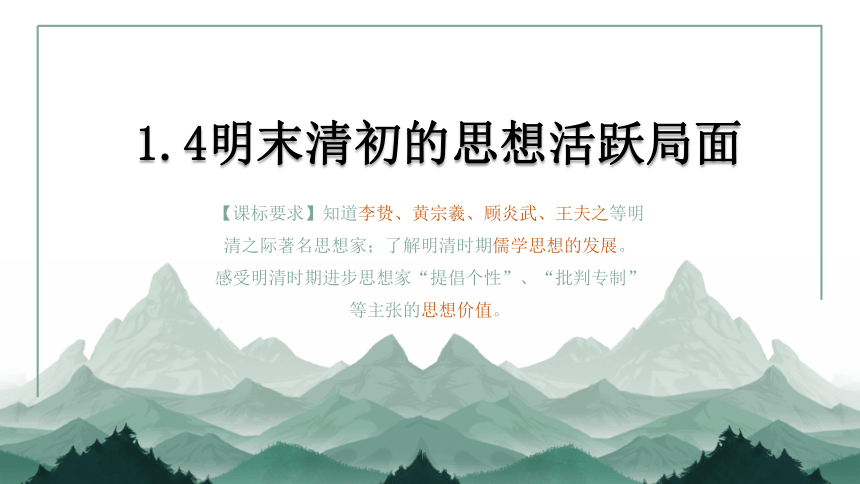

先秦之儒

董仲舒之儒

宋明理学

思想来源

内容

与统治者

关系

地位

仁、礼、仁政

儒学、阴阳、黄老、法家

批判暴政、建立理想化社会秩序

承认君主专制的合理性

增加了“天人感应”“君权神授”

“三纲五常”、“大一统”思想

不受重视

成为正统思想

汉代儒学:神化了礼,强调礼的核心是尊君。

儒学为核心,揉和佛教、道教

把以“三纲五常”为核心的礼,上升到天理的高度

维护封建专制制度

元以后成为正统儒学

孔子“仁”和“礼”的思想是互为补充的。“仁”是“礼”的基础,“礼”是“仁”的规范。但是在独尊儒术到宋明理学,在政治思想方面放大的是“礼”。……“三纲五常”是传统政治思想遵守的主线,倡导的主流意识。——任世江

理学把“礼”普及到每个人,规范到每个人。

儒学的脉络和沿革

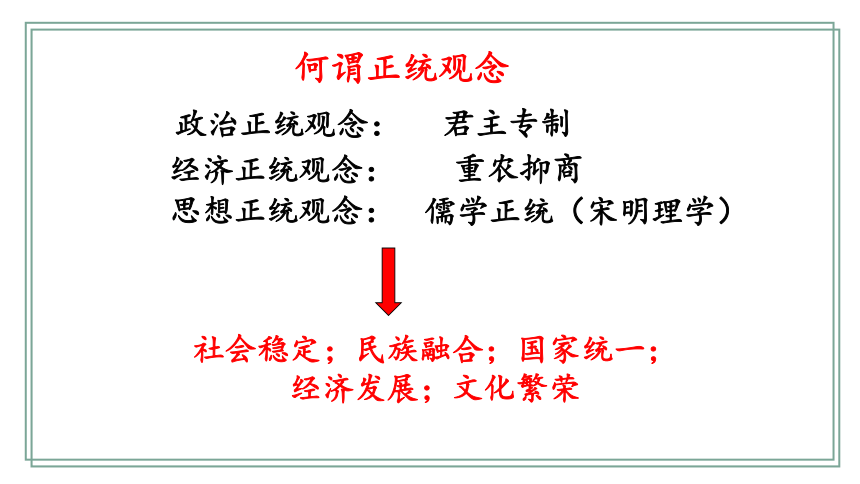

政治正统观念:

经济正统观念:

君主专制

重农抑商

社会稳定;民族融合;国家统一;经济发展;文化繁荣

儒学正统(宋明理学)

何谓正统观念

思想正统观念:

1

明末清初之变局

背景

材料二:明清王朝更替时的暂时权力真空,使得当时的思想自由具备了适宜的政治环境。在旧的权力失落,新的权力尚未实现全面控制之际,思想的发展也就得到了难得的幸运机会。

材料一: 明末清初的社会大动荡,明王朝的灭亡对士大夫阶层是一个极其沉重的打击,亡国之痛,败家之仇,使他们认真反思明亡教训,开始对中国封建社会的痼疾和明朝灭亡的原因进行反省并著书立说。

结合下面材料和所学知识从经济、政治、思想文化三方面分析明末清初时的思想活跃局面出现的原因?

材料三:自万历末年至天启、崇祯间这些传教士远渡重洋, 挟其广博的世界知识, 来到向来闭关自大的中国人面前。 他们带来的一是天文历算知识, 二是地理知识, ……种种实用的学问技艺逐渐输入。自此之后中国对于经济社会生活也开始留意。 徐光启既受其影响而著卓绝千古的《农政全书》 , 而清初诸儒经世致用的思想亦启发于此了。

——程志华《黄宗羲民主思想成因初探》

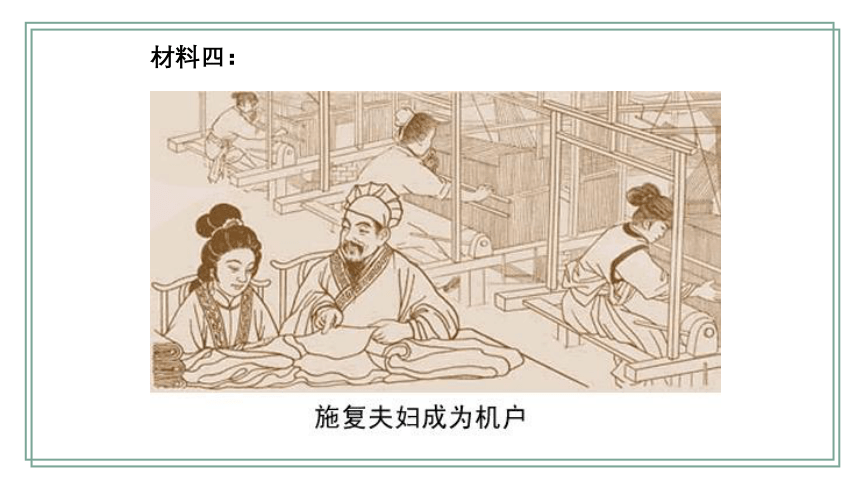

材料四:

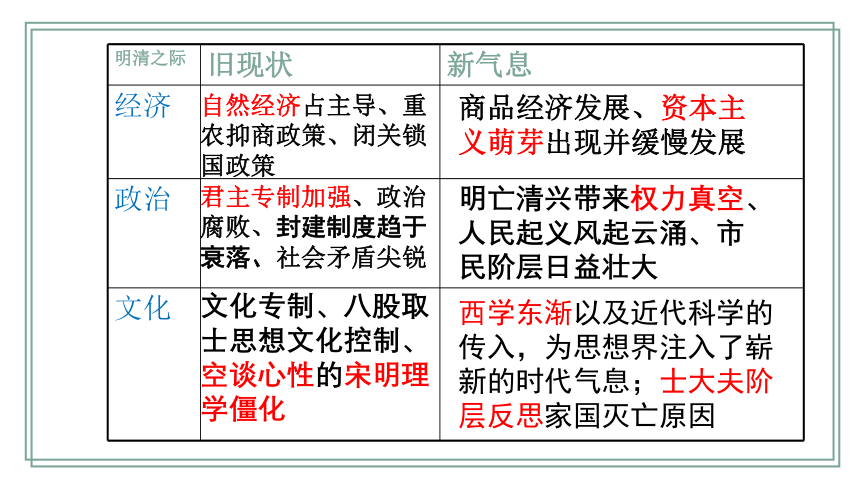

明清之际

旧现状

新气息

经济

政治

文化

自然经济占主导、重农抑商政策、闭关锁国政策

商品经济发展、资本主义萌芽出现并缓慢发展

明亡清兴带来权力真空、人民起义风起云涌、市民阶层日益壮大

西学东渐以及近代科学的传入,为思想界注入了崭新的时代气息;士大夫阶层反思家国灭亡原因

君主专制加强、政治腐败、封建制度趋于衰落、社会矛盾尖锐

文化专制、八股取士思想文化控制、空谈心性的宋明理学僵化

2

代表人物及其思想主张

李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之

1.明末 反正统意识

李贽

少年求学穷困潦倒

中年做官正直清廉

老年入狱被迫害致死

(1)人物生平简介:

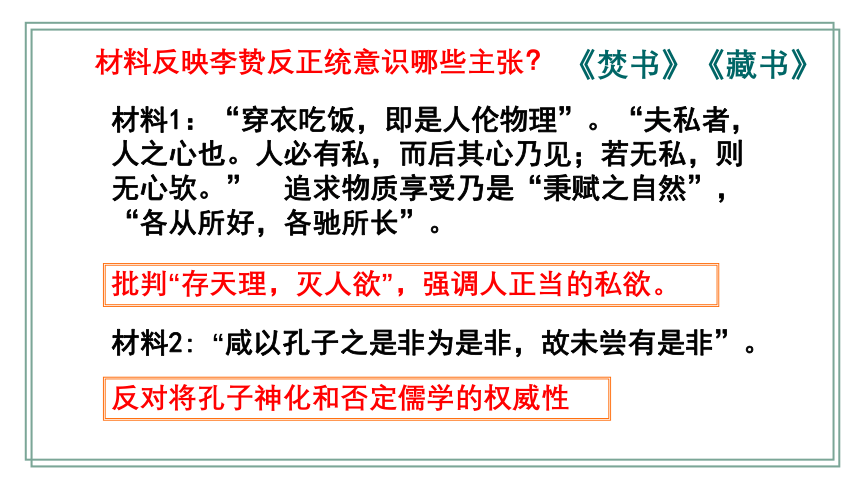

材料反映李贽反正统意识哪些主张?

材料2: “咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非”。

反对将孔子神化和否定儒学的权威性

《焚书》《藏书》

材料1:“穿衣吃饭,即是人伦物理”。“夫私者,人之心也。人必有私,而后其心乃见;若无私,则无心欤。” 追求物质享受乃是“秉赋之自然”,“各从所好,各驰所长”。

批判“存天理,灭人欲”,强调人正当的私欲。

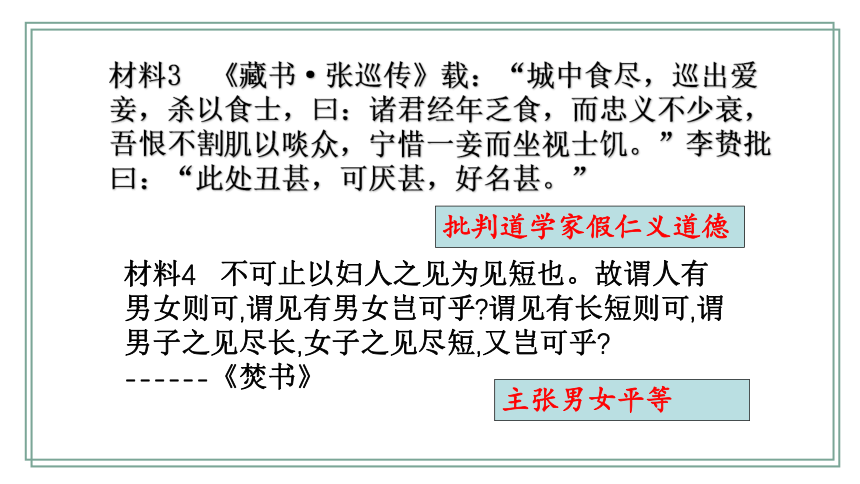

材料3 《藏书·张巡传》载:“城中食尽,巡出爱妾,杀以食士,曰:诸君经年乏食,而忠义不少衰,吾恨不割肌以啖众,宁惜一妾而坐视士饥。”李贽批曰:“此处丑甚,可厌甚,好名甚。”

批判道学家假仁义道德

材料4 不可止以妇人之见为见短也。故谓人有男女则可,谓见有男女岂可乎?谓见有长短则可,谓男子之见尽长,女子之见尽短,又岂可乎? ------《焚书》

主张男女平等

李贽的进步思想主张

1)批判“存天理,灭人欲”,强调人正当的私欲。

2)否定儒学正统的权威性.

3)提出“绝假纯真”的“童心说”,反对礼教的虚伪与官场的欺诈。

4)提倡男女平等。

著作:《藏书》、《焚书》……

离经叛道

2.明末清初儒学的新发展

——反封建的民主启蒙色彩

政治上:批判君主专制(黄、顾、王突出)

经济上:主张工商皆本(黄突出)

学术上:提倡经世致用(顾突出)

1.政治上:批判君主专制

材料1: “其(君主)既得之(天下)也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,然则为天下之大害者,君而已矣。 ”

——《明夷待访录》

君主是天下之大害,强调君臣平等

材料2:古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然! ——《明夷待访录》

提出“天下为主,君为客”、限制君权的民主思想。

(1)黄宗羲

2. 经济上:主张工商皆本

材料:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。” ——《明夷待访录》

反对传统的“重农抑商”思想,认为“工商皆本”。

反映了当时资本主义萌芽的经济要求。

(1)顾炎武

1.政治上:批判君主专制

材料1:有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣!

《天下郡国利病书》《日知录》

①反对君主专制,提出“众治” 的主张;

②提出“天下兴亡,匹夫有责”的思想

其“天下下兴亡,匹夫有责”论实际是对理学强调社会责任和历史使命的文化性格的继承和弘扬

亡国:改朝换代,统治者政权的变更。

亡天下:民族、文化的沦亡,关系到整个民族的命运。

2.学术上:经世致用

材料:今之清谈孔孟,未得其精而己遗其粗,未究其本而先辞其末,不习六艺之文,不考百王之典,不综当代之务,举夫子论学论政之大端一切不问,而曰一贯,曰无言。以明心见性之空言,代修己治人之实学,股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱。

——顾炎武《日知录》

主张“经世致用”,注重实学。

“ 以他崇实致用的学风和锲而不舍的学术实践,开一代朴实学风的先河。”

(1)王夫之

主要贡献:批判总结了中国古代的传统哲学的所有范畴和命题。

(1)政治思想:主旨是“循天下之公”。

(2)哲学思想:发挥了古代“气一元论”的唯物论思想,提出尊重物质运动规律的自然史观和社会史观,强调“天地之化日新”。

反对宋明理学的唯心主义

强调社会变革

思想家

作品

观点

李贽

黄宗羲

顾炎武

王夫之

《藏书》、《续藏书》、《焚书》、《续焚书》

《明夷待访录》

《日知录》、

《天下郡国利病书》

《船山遗书》

“理”在百姓日常生活之中;反对盲从孔子;“童心说”批判道学家假仁义……。

民本思想,批判君主专制,提出君臣平等;限制君权,呼吁废除专制;认为学校是决定是非的最高机构;工商皆本。

批判君主专制,提倡“众治”;“亡国”和“亡天下”的区别;梁启超将其思想归纳为“天下兴亡,匹夫有责”。

“循天下之公”;抨击“孤秦”、“陋宋”;尊重物质运动规律的自然史观和社会史观,强调“天地之化日新”。

阅读教材填空四位思想家的作品、观点

材料一:梁启超说这部书(《明夷待访录》):对于三千年专制政治思想为极大胆的反抗,在三十年前——我们当学生时代,实为刺激青年最有力之兴奋剂,我自己的政治运动,可以说是受这部书的影响最早而深 ——史仲文、胡晓林《中国全史》

材料二:民国初年革命党人易白沙著《帝王春秋》,揭露历代帝王荒淫腐朽、残暴害民的罪恶。孙中山为这部书题写书名。章太炎也称誉这部书“神采有异”。而易白沙早岁读梨洲、船山、亭林遗书,于是有革命之志。 ——人民版必修三P22

挑战正统观念之价值

材料一:李贽攻击虚伪的伦理道德,但是在更广泛的范围内,他仍然是儒家的信徒。芝佛院内供有孔子像,他途径山东,也到曲阜拜谒孔庙。 ——黄仁宇《万历十五年》

材料三:……对专制主义君权和官吏腐败行为的批判并没有上升到制度批判的高度,只是着眼于对黑暗现实的揭露……仍然没有跳出儒家修身、齐家、治国、平天下的理想。

——人民版《必修三》P21

材料二:《明夷待访录》这个书名完整的涵义是:在黎明前的黑暗时期所写,等待黎明后的明主圣君来访求的著作。

——李广柏《<明夷待访录>解读之商榷》

挑战到何种程度?

对明清思想家思想的评价

进步性:

1、对儒学中不符合时代潮流的落后成分进行改造,是一种批判地继承.

2、反对民族压迫和封建专制主义,具有一定民主启蒙的色彩。是中国思想走向近代化的先声。

3、重视手工业、商业,强调经世致用。这些主张在一定意义上反映了资本主义萌芽时代的要求,具有解放思想的历史进步性。

进步性:

局限性:

由于受到时代和阶级的局限,其主张未跳出传统的明君贤臣的理想模式(对君权的批判没有上上到制度批判的高度),没有根本上动摇理学的地位。

对明清思想家思想的评价

明清之际思想家们挑战儒学正统的权威性,是否是对儒学的全盘否定?我们应该如何定位明清时期思想与儒学的关系?

不是全盘否定,是批判继承。

1、继承先秦儒家的民本思想,批判旧儒学的“君为臣纲”的思想,提出初步民主思想。

2、发挥了孔子的“学以致用”的积极思想,批判道学空谈礼义脱离实际的学风,提出“经世致用”,注重实学。

3、继承了荀子的“天行有常”唯物思想,批判旧儒学宣扬的唯心主义思想”,提出尊重物质运动规律的自然史观和社会史观。

不受

重视

压制

独尊

新发

展

再度活跃

利用

全盘

否定

是否顺应了时代发展;

统治者是否采纳;

儒学内部的自我改造——主要原因

(居于统治地位)

1、明清之际是一个“天崩地解”的时代,“一些最敏锐的心灵”进行了一场痛定思痛的反思。下列对这场反思的评价,不正确的是

A.反映了反对君主专制的时代要求

B.冲击了儒家思想的正统地位

C.从根本上动摇了儒学的文化主导地位

D.是近代进步思想的先声

C

2、西汉时期灾异频发。每当灾害发生,皇帝常常下罪己诏。据黄仁宇先生统计,《汉书》中记载皇帝颁布“罪己诏”多达三十三次。这反映了

A.“天人感应”学说

B.“罢黜百家,独尊儒术”的主张

C.“大一统”的主张

D.“三纲五常”学说

A

5、董仲舒在《春秋繁露·顺命》中说:“天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣受命于君,妻受命于夫,诸所受命者,其尊皆天也。虽谓受命于天亦可。”汉武帝对此言论十分欣赏,主要是其有利于

A.光大儒家 B.恢复礼乐秩序

C.加强中央集权 D.建立教育体系

C

6、有一家父母得知其小孩在外偷了东西,如果他们相信荀子的理论,可能对小孩采取的态度是

A.认为孩子的本性是恶的,但只要好好教育,孩子会改正错误的

B.认为孩子的本性是善的,他犯错误是一时糊涂

C.认为孩子的本性是恶的,必须严厉惩罚他,使他害怕,以防再犯

D.认为孩子犯错误并非本性造成,而是环境不好,应择邻而居

A

7、明太祖朱元璋读《论语》非常敬仰孔子,但读《孟子》就很厌恶孟子。《孟子》一书中哪一句话最可能招致明太祖对孟子的不满?

A.“君君、臣臣、父父、子子”

B.“劳心者治人,劳力者治于人”

C.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”

D.“民为贵,社稷次之,君为轻”

D

8、“学问以格物致知为先,明善诚身为要,凡诗书、尚书等六经文字,孔子与孟子的遗言,都下过工夫。”的学者是

A.朱熹 B.陆九渊 C.王守仁 D.李贽

A

9、学完“百家争鸣”有关历史后,几个同学在一起讨论本班各科任教师的教学管理风格,其中评价不太恰当的是

A.小李:历史老师给我们充分的主动权,极少干预,深得老子的真传

B.小张:语文老师关爱学生,教育我们要待人宽容,有儒家风范,

C.小王:政治老师是法家的弟子,学期初他就制定班规,并严格执行

D.小刘:数学教师老师很摆架子,特别注意师道尊严,这是墨子的做法

D

10、顾炎武在《日知录》中说:“不习六艺之文,不考百王之典,不综当代之务,举夫子论学、论政之大端一切不问,而日一贯,曰无言,以明心见性之空言,代修已治人之实学。股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,神州荡覆,宗社丘墟。”他所抨击的是

A.先秦儒学 B .汉代经学

C.隋唐佛学 D .宋明理学

D

感 谢 您 的 观 看

【课标要求】知道李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等明清之际著名思想家;了解明清时期儒学思想的发展。

感受明清时期进步思想家“提倡个性”、“批判专制”等主张的思想价值。

先秦之儒

董仲舒之儒

宋明理学

思想来源

内容

与统治者

关系

地位

仁、礼、仁政

儒学、阴阳、黄老、法家

批判暴政、建立理想化社会秩序

承认君主专制的合理性

增加了“天人感应”“君权神授”

“三纲五常”、“大一统”思想

不受重视

成为正统思想

汉代儒学:神化了礼,强调礼的核心是尊君。

儒学为核心,揉和佛教、道教

把以“三纲五常”为核心的礼,上升到天理的高度

维护封建专制制度

元以后成为正统儒学

孔子“仁”和“礼”的思想是互为补充的。“仁”是“礼”的基础,“礼”是“仁”的规范。但是在独尊儒术到宋明理学,在政治思想方面放大的是“礼”。……“三纲五常”是传统政治思想遵守的主线,倡导的主流意识。——任世江

理学把“礼”普及到每个人,规范到每个人。

儒学的脉络和沿革

政治正统观念:

经济正统观念:

君主专制

重农抑商

社会稳定;民族融合;国家统一;经济发展;文化繁荣

儒学正统(宋明理学)

何谓正统观念

思想正统观念:

1

明末清初之变局

背景

材料二:明清王朝更替时的暂时权力真空,使得当时的思想自由具备了适宜的政治环境。在旧的权力失落,新的权力尚未实现全面控制之际,思想的发展也就得到了难得的幸运机会。

材料一: 明末清初的社会大动荡,明王朝的灭亡对士大夫阶层是一个极其沉重的打击,亡国之痛,败家之仇,使他们认真反思明亡教训,开始对中国封建社会的痼疾和明朝灭亡的原因进行反省并著书立说。

结合下面材料和所学知识从经济、政治、思想文化三方面分析明末清初时的思想活跃局面出现的原因?

材料三:自万历末年至天启、崇祯间这些传教士远渡重洋, 挟其广博的世界知识, 来到向来闭关自大的中国人面前。 他们带来的一是天文历算知识, 二是地理知识, ……种种实用的学问技艺逐渐输入。自此之后中国对于经济社会生活也开始留意。 徐光启既受其影响而著卓绝千古的《农政全书》 , 而清初诸儒经世致用的思想亦启发于此了。

——程志华《黄宗羲民主思想成因初探》

材料四:

明清之际

旧现状

新气息

经济

政治

文化

自然经济占主导、重农抑商政策、闭关锁国政策

商品经济发展、资本主义萌芽出现并缓慢发展

明亡清兴带来权力真空、人民起义风起云涌、市民阶层日益壮大

西学东渐以及近代科学的传入,为思想界注入了崭新的时代气息;士大夫阶层反思家国灭亡原因

君主专制加强、政治腐败、封建制度趋于衰落、社会矛盾尖锐

文化专制、八股取士思想文化控制、空谈心性的宋明理学僵化

2

代表人物及其思想主张

李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之

1.明末 反正统意识

李贽

少年求学穷困潦倒

中年做官正直清廉

老年入狱被迫害致死

(1)人物生平简介:

材料反映李贽反正统意识哪些主张?

材料2: “咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非”。

反对将孔子神化和否定儒学的权威性

《焚书》《藏书》

材料1:“穿衣吃饭,即是人伦物理”。“夫私者,人之心也。人必有私,而后其心乃见;若无私,则无心欤。” 追求物质享受乃是“秉赋之自然”,“各从所好,各驰所长”。

批判“存天理,灭人欲”,强调人正当的私欲。

材料3 《藏书·张巡传》载:“城中食尽,巡出爱妾,杀以食士,曰:诸君经年乏食,而忠义不少衰,吾恨不割肌以啖众,宁惜一妾而坐视士饥。”李贽批曰:“此处丑甚,可厌甚,好名甚。”

批判道学家假仁义道德

材料4 不可止以妇人之见为见短也。故谓人有男女则可,谓见有男女岂可乎?谓见有长短则可,谓男子之见尽长,女子之见尽短,又岂可乎? ------《焚书》

主张男女平等

李贽的进步思想主张

1)批判“存天理,灭人欲”,强调人正当的私欲。

2)否定儒学正统的权威性.

3)提出“绝假纯真”的“童心说”,反对礼教的虚伪与官场的欺诈。

4)提倡男女平等。

著作:《藏书》、《焚书》……

离经叛道

2.明末清初儒学的新发展

——反封建的民主启蒙色彩

政治上:批判君主专制(黄、顾、王突出)

经济上:主张工商皆本(黄突出)

学术上:提倡经世致用(顾突出)

1.政治上:批判君主专制

材料1: “其(君主)既得之(天下)也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,然则为天下之大害者,君而已矣。 ”

——《明夷待访录》

君主是天下之大害,强调君臣平等

材料2:古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然! ——《明夷待访录》

提出“天下为主,君为客”、限制君权的民主思想。

(1)黄宗羲

2. 经济上:主张工商皆本

材料:“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。” ——《明夷待访录》

反对传统的“重农抑商”思想,认为“工商皆本”。

反映了当时资本主义萌芽的经济要求。

(1)顾炎武

1.政治上:批判君主专制

材料1:有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣!

《天下郡国利病书》《日知录》

①反对君主专制,提出“众治” 的主张;

②提出“天下兴亡,匹夫有责”的思想

其“天下下兴亡,匹夫有责”论实际是对理学强调社会责任和历史使命的文化性格的继承和弘扬

亡国:改朝换代,统治者政权的变更。

亡天下:民族、文化的沦亡,关系到整个民族的命运。

2.学术上:经世致用

材料:今之清谈孔孟,未得其精而己遗其粗,未究其本而先辞其末,不习六艺之文,不考百王之典,不综当代之务,举夫子论学论政之大端一切不问,而曰一贯,曰无言。以明心见性之空言,代修己治人之实学,股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱。

——顾炎武《日知录》

主张“经世致用”,注重实学。

“ 以他崇实致用的学风和锲而不舍的学术实践,开一代朴实学风的先河。”

(1)王夫之

主要贡献:批判总结了中国古代的传统哲学的所有范畴和命题。

(1)政治思想:主旨是“循天下之公”。

(2)哲学思想:发挥了古代“气一元论”的唯物论思想,提出尊重物质运动规律的自然史观和社会史观,强调“天地之化日新”。

反对宋明理学的唯心主义

强调社会变革

思想家

作品

观点

李贽

黄宗羲

顾炎武

王夫之

《藏书》、《续藏书》、《焚书》、《续焚书》

《明夷待访录》

《日知录》、

《天下郡国利病书》

《船山遗书》

“理”在百姓日常生活之中;反对盲从孔子;“童心说”批判道学家假仁义……。

民本思想,批判君主专制,提出君臣平等;限制君权,呼吁废除专制;认为学校是决定是非的最高机构;工商皆本。

批判君主专制,提倡“众治”;“亡国”和“亡天下”的区别;梁启超将其思想归纳为“天下兴亡,匹夫有责”。

“循天下之公”;抨击“孤秦”、“陋宋”;尊重物质运动规律的自然史观和社会史观,强调“天地之化日新”。

阅读教材填空四位思想家的作品、观点

材料一:梁启超说这部书(《明夷待访录》):对于三千年专制政治思想为极大胆的反抗,在三十年前——我们当学生时代,实为刺激青年最有力之兴奋剂,我自己的政治运动,可以说是受这部书的影响最早而深 ——史仲文、胡晓林《中国全史》

材料二:民国初年革命党人易白沙著《帝王春秋》,揭露历代帝王荒淫腐朽、残暴害民的罪恶。孙中山为这部书题写书名。章太炎也称誉这部书“神采有异”。而易白沙早岁读梨洲、船山、亭林遗书,于是有革命之志。 ——人民版必修三P22

挑战正统观念之价值

材料一:李贽攻击虚伪的伦理道德,但是在更广泛的范围内,他仍然是儒家的信徒。芝佛院内供有孔子像,他途径山东,也到曲阜拜谒孔庙。 ——黄仁宇《万历十五年》

材料三:……对专制主义君权和官吏腐败行为的批判并没有上升到制度批判的高度,只是着眼于对黑暗现实的揭露……仍然没有跳出儒家修身、齐家、治国、平天下的理想。

——人民版《必修三》P21

材料二:《明夷待访录》这个书名完整的涵义是:在黎明前的黑暗时期所写,等待黎明后的明主圣君来访求的著作。

——李广柏《<明夷待访录>解读之商榷》

挑战到何种程度?

对明清思想家思想的评价

进步性:

1、对儒学中不符合时代潮流的落后成分进行改造,是一种批判地继承.

2、反对民族压迫和封建专制主义,具有一定民主启蒙的色彩。是中国思想走向近代化的先声。

3、重视手工业、商业,强调经世致用。这些主张在一定意义上反映了资本主义萌芽时代的要求,具有解放思想的历史进步性。

进步性:

局限性:

由于受到时代和阶级的局限,其主张未跳出传统的明君贤臣的理想模式(对君权的批判没有上上到制度批判的高度),没有根本上动摇理学的地位。

对明清思想家思想的评价

明清之际思想家们挑战儒学正统的权威性,是否是对儒学的全盘否定?我们应该如何定位明清时期思想与儒学的关系?

不是全盘否定,是批判继承。

1、继承先秦儒家的民本思想,批判旧儒学的“君为臣纲”的思想,提出初步民主思想。

2、发挥了孔子的“学以致用”的积极思想,批判道学空谈礼义脱离实际的学风,提出“经世致用”,注重实学。

3、继承了荀子的“天行有常”唯物思想,批判旧儒学宣扬的唯心主义思想”,提出尊重物质运动规律的自然史观和社会史观。

不受

重视

压制

独尊

新发

展

再度活跃

利用

全盘

否定

是否顺应了时代发展;

统治者是否采纳;

儒学内部的自我改造——主要原因

(居于统治地位)

1、明清之际是一个“天崩地解”的时代,“一些最敏锐的心灵”进行了一场痛定思痛的反思。下列对这场反思的评价,不正确的是

A.反映了反对君主专制的时代要求

B.冲击了儒家思想的正统地位

C.从根本上动摇了儒学的文化主导地位

D.是近代进步思想的先声

C

2、西汉时期灾异频发。每当灾害发生,皇帝常常下罪己诏。据黄仁宇先生统计,《汉书》中记载皇帝颁布“罪己诏”多达三十三次。这反映了

A.“天人感应”学说

B.“罢黜百家,独尊儒术”的主张

C.“大一统”的主张

D.“三纲五常”学说

A

5、董仲舒在《春秋繁露·顺命》中说:“天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣受命于君,妻受命于夫,诸所受命者,其尊皆天也。虽谓受命于天亦可。”汉武帝对此言论十分欣赏,主要是其有利于

A.光大儒家 B.恢复礼乐秩序

C.加强中央集权 D.建立教育体系

C

6、有一家父母得知其小孩在外偷了东西,如果他们相信荀子的理论,可能对小孩采取的态度是

A.认为孩子的本性是恶的,但只要好好教育,孩子会改正错误的

B.认为孩子的本性是善的,他犯错误是一时糊涂

C.认为孩子的本性是恶的,必须严厉惩罚他,使他害怕,以防再犯

D.认为孩子犯错误并非本性造成,而是环境不好,应择邻而居

A

7、明太祖朱元璋读《论语》非常敬仰孔子,但读《孟子》就很厌恶孟子。《孟子》一书中哪一句话最可能招致明太祖对孟子的不满?

A.“君君、臣臣、父父、子子”

B.“劳心者治人,劳力者治于人”

C.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”

D.“民为贵,社稷次之,君为轻”

D

8、“学问以格物致知为先,明善诚身为要,凡诗书、尚书等六经文字,孔子与孟子的遗言,都下过工夫。”的学者是

A.朱熹 B.陆九渊 C.王守仁 D.李贽

A

9、学完“百家争鸣”有关历史后,几个同学在一起讨论本班各科任教师的教学管理风格,其中评价不太恰当的是

A.小李:历史老师给我们充分的主动权,极少干预,深得老子的真传

B.小张:语文老师关爱学生,教育我们要待人宽容,有儒家风范,

C.小王:政治老师是法家的弟子,学期初他就制定班规,并严格执行

D.小刘:数学教师老师很摆架子,特别注意师道尊严,这是墨子的做法

D

10、顾炎武在《日知录》中说:“不习六艺之文,不考百王之典,不综当代之务,举夫子论学、论政之大端一切不问,而日一贯,曰无言,以明心见性之空言,代修已治人之实学。股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,神州荡覆,宗社丘墟。”他所抨击的是

A.先秦儒学 B .汉代经学

C.隋唐佛学 D .宋明理学

D

感 谢 您 的 观 看

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史