2020-2021学年济南版八年级生物下册6.1.2 生物对环境的适应与影响 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年济南版八年级生物下册6.1.2 生物对环境的适应与影响 课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-03-25 11:46:34 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第四节

绿色植物在生物圈中的作用

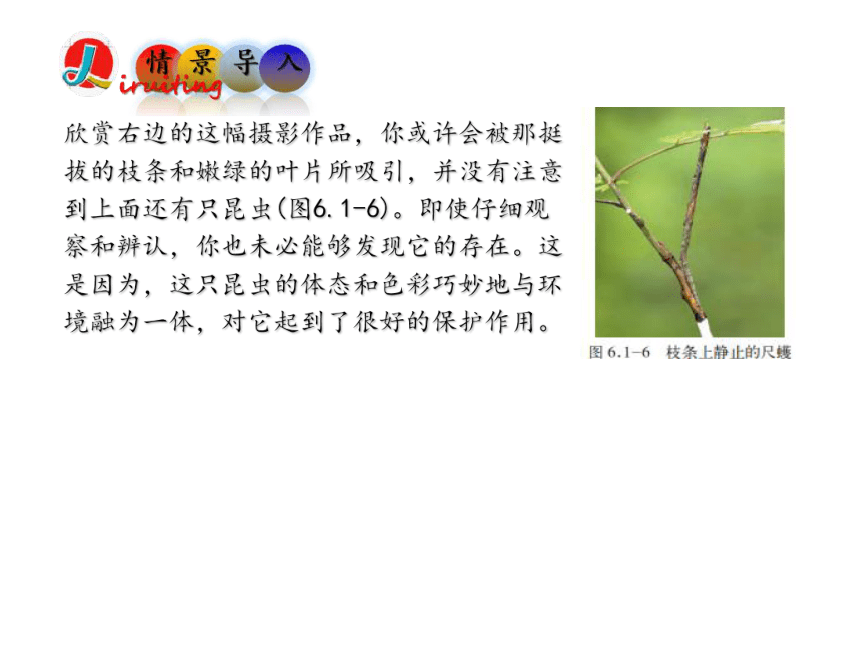

欣赏右边的这幅摄影作品,你或许会被那挺拔的枝条和嫩绿的叶片所吸引,并没有注意到上面还有只昆虫(图6.1-6)。即使仔细观察和辨认,你也未必能够发现它的存在。这是因为,这只昆虫的体态和色彩巧妙地与环境融为一体,对它起到了很好的保护作用。

1.通过观察和分析,列举生物适应与影响环境的实例。

2.举例说出生物与环境是一个不可分割的整体。

3.认同生物适应的普遍性和相对性。

生物对环境的适应

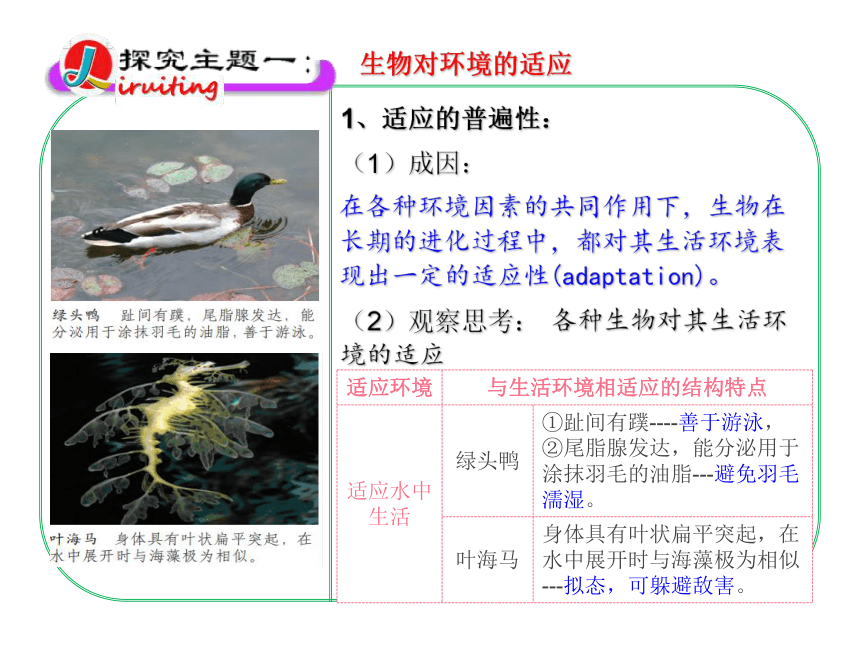

在各种环境因素的共同作用下,生物在长期的进化过程中,都对其生活环境表现出一定的适应性(adaptation)。

1、适应的普遍性:

(1)成因:

(2)观察思考:

各种生物对其生活环境的适应

适应环境

与生活环境相适应的结构特点

适应水中生活

绿头鸭

①趾间有蹼----善于游泳,②尾脂腺发达,能分泌用于涂抹羽毛的油脂---避免羽毛濡湿。

叶海马

身体具有叶状扁平突起,在水中展开时与海藻极为相似---拟态,可躲避敌害。

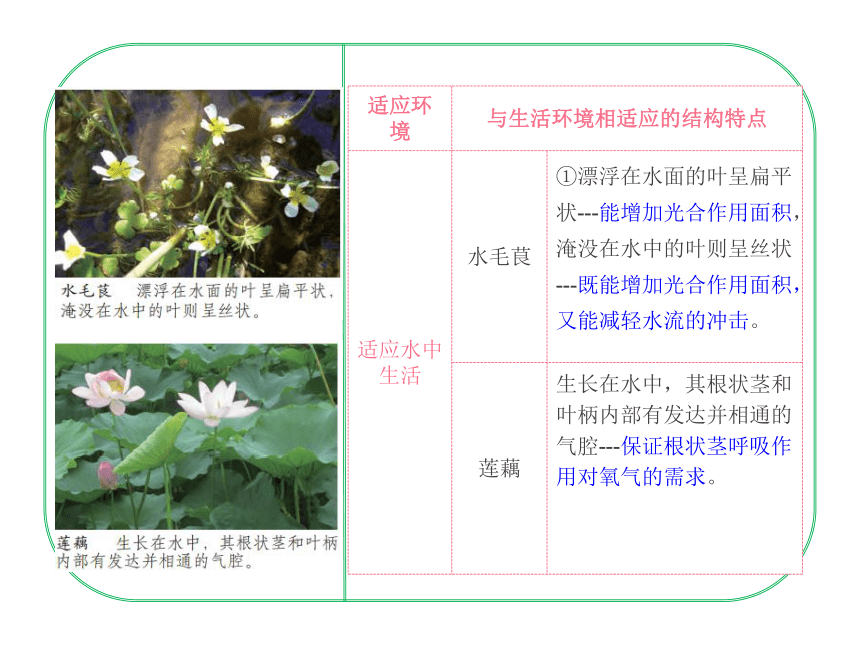

适应环境

与生活环境相适应的结构特点

适应水中生活

水毛茛

①漂浮在水面的叶呈扁平状---能增加光合作用面积,淹没在水中的叶则呈丝状---既能增加光合作用面积,又能减轻水流的冲击。

莲藕

生长在水中,其根状茎和叶柄内部有发达并相通的气腔---保证根状茎呼吸作用对氧气的需求。

适应环境

与生活环境相适应的结构特点

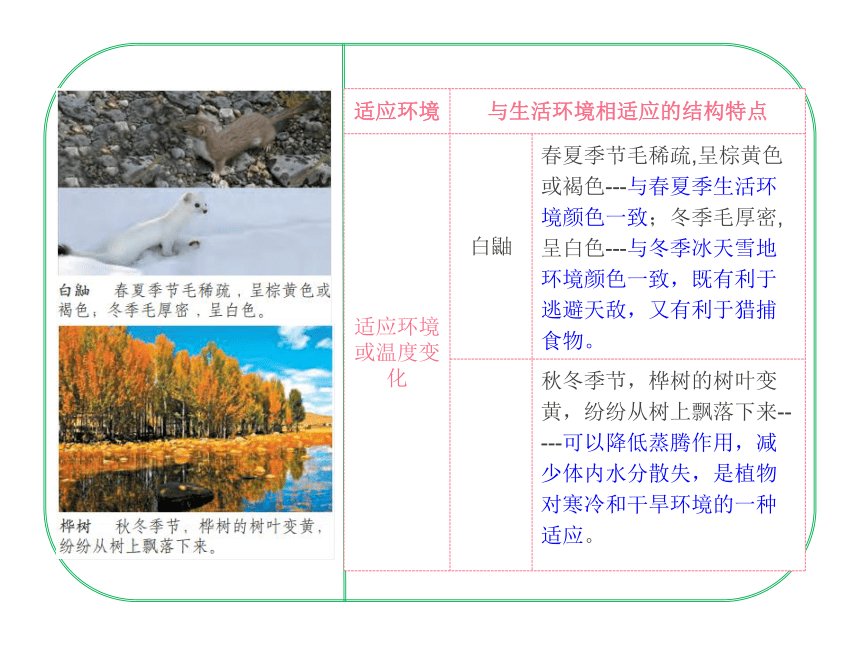

适应环境或温度变化

白鼬

春夏季节毛稀疏,呈棕黄色或褐色---与春夏季生活环境颜色一致;冬季毛厚密,呈白色---与冬季冰天雪地环境颜色一致,既有利于逃避天敌,又有利于猎捕食物。

秋冬季节,桦树的树叶变黄,纷纷从树上飘落下来-----可以降低蒸腾作用,减少体内水分散失,是植物对寒冷和干旱环境的一种适应。

【答案】

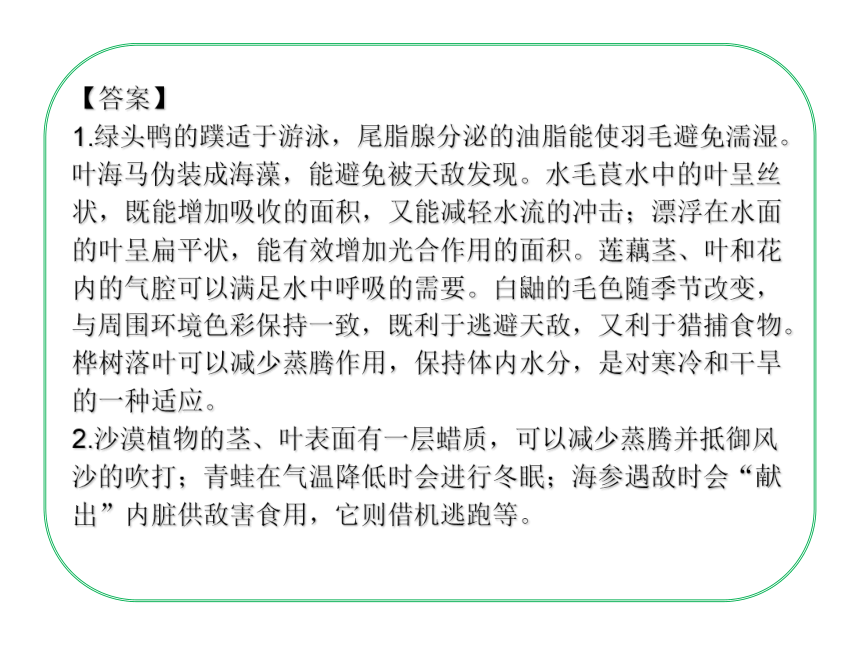

1.绿头鸭的蹼适于游泳,尾脂腺分泌的油脂能使羽毛避免濡湿。叶海马伪装成海藻,能避免被天敌发现。水毛茛水中的叶呈丝状,既能增加吸收的面积,又能减轻水流的冲击;漂浮在水面的叶呈扁平状,能有效增加光合作用的面积。莲藕茎、叶和花内的气腔可以满足水中呼吸的需要。白鼬的毛色随季节改变,与周围环境色彩保持一致,既利于逃避天敌,又利于猎捕食物。桦树落叶可以减少蒸腾作用,保持体内水分,是对寒冷和干旱的一种适应。

2.沙漠植物的茎、叶表面有一层蜡质,可以减少蒸腾并抵御风沙的吹打;青蛙在气温降低时会进行冬眠;海参遇敌时会“献出”内脏供敌害食用,它则借机逃跑等。

(3)适应具有普遍性:

2、适应的相对性:

生物都具有与其生活环境相适应的形态结构和生活习性,生物的适应性是普遍存在的。

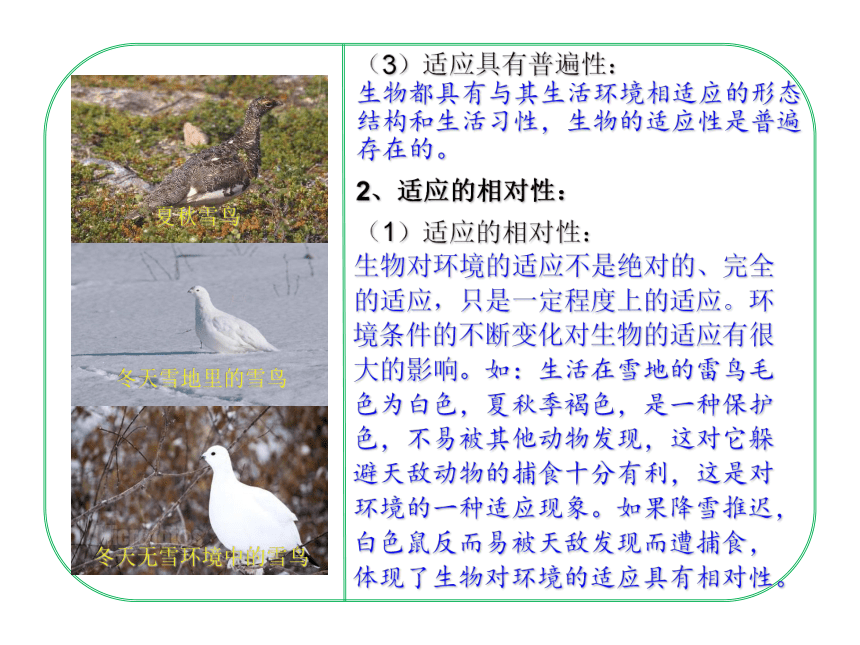

(1)适应的相对性:

生物对环境的适应不是绝对的、完全的适应,只是一定程度上的适应。环境条件的不断变化对生物的适应有很大的影响。如:生活在雪地的雷鸟毛色为白色,夏秋季褐色,是一种保护色,不易被其他动物发现,这对它躲避天敌动物的捕食十分有利,这是对环境的一种适应现象。如果降雪推迟,白色鼠反而易被天敌发现而遭捕食,体现了生物对环境的适应具有相对性。

夏秋雪鸟

冬天雪地里的雪鸟

冬天无雪环境中的雪鸟

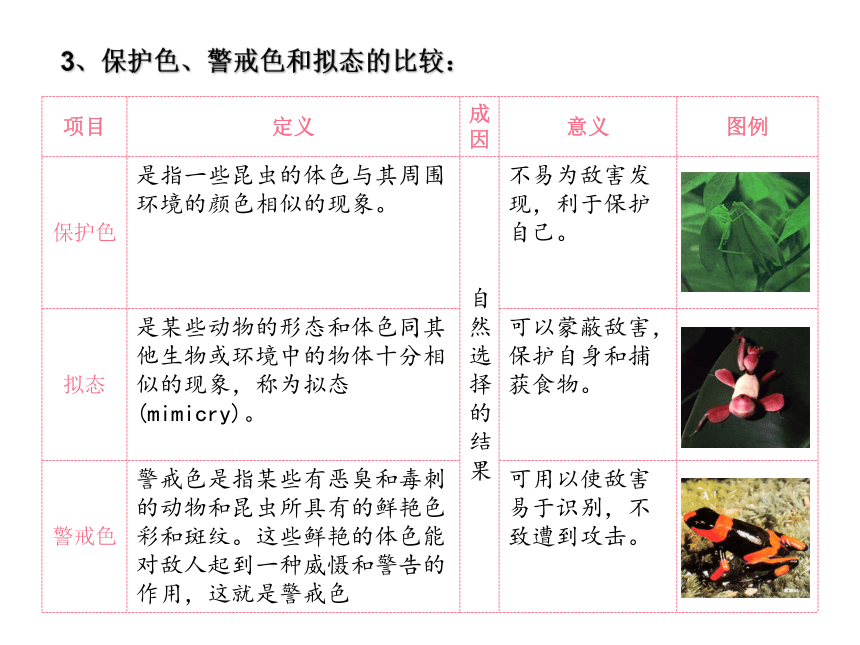

项目

定义

成因

意义

图例

保护色

是指一些昆虫的体色与其周围环境的颜色相似的现象。

自然选择的结果

不易为敌害发现,利于保护自己。

拟态

是某些动物的形态和体色同其他生物或环境中的物体十分相似的现象,称为拟态(mimicry)。

可以蒙蔽敌害,保护自身和捕获食物。

警戒色

警戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。这些鲜艳的体色能对敌人起到一种威慑和警告的作用,这就是警戒色

可用以使敌害易于识别,不致遭到攻击。

3、保护色、警戒色和拟态的比较:

行为方式上对环境的适应

鸟类的迁徙---对温度的适应

昼伏夜出—光照

青蛙冬眠---温度

(2)耐受范围:

生物对每一种环境因素都有一定的耐受范围,只有在耐受范围内,生物才能存活(图6.1-8)。植物一般生活在0℃~35℃的温度范围内,水毛茛

漂浮在水面的叶呈扁平状,淹没在水中的叶则呈丝状。大多数动物则生活在-2℃~50℃的温度范围内。环境中一个或几个因素发生急剧变化,就会影响生物的生活,甚至导致生物死亡。

1、环境决定生物的结构和生活方式,即由什么样的环境,生物就有与之相适应的形态结构和生活方式,现存的生物都是适应其生存环境的。

2、不同的生物具有不同的适应能力。有些生物的适应能力强,因此分布的范围十分广泛,如苍蝇;有些生物的适应能力差,所以分布范围就很狭窄,如大熊猫。

1(2020巴中)有关生物与环境的说法,错误的是( )

A.

“雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

B.

“鱼儿离不开水”说明了生物依赖环境

C.

“种豆南山下,草盛豆苗稀”体现了生物之间的竞争关系

D.

“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”主要体现了温度对生物的影响

A

生物对环境的影响

1、生物对环境的影响:

生物都对其生活环境表现出一定的适应性,同时,生物也以不同的方式对环境产生影响。生物与环境相互依赖、相互影响。

(1)野鼠会在地上打洞,以槽子草根作为主要食物,长时间下来,使得草原土地沙化,塌陷。

(2)蚯蚓长期生活在土壤中,蚯蚓的活动可以使土壤疏松,蚯蚓排出物还可以增强土壤的肥力。

(3)在一些沙漠等地区会出现自然灾害,采用植树造林的方法,可以防风固沙,减少自然灾害的发生。

(4)蜣螂可以清楚草原上堆积的动物粪便,从而改良土壤,保护草场。

(5)地衣是藻类和真菌共同生活在一起而形成的一类特殊生物(图6.1-9)。它们生活在岩石表面,能够加速岩石的风化,促进地球土壤层的形成,为动植物在陆地上定居起到了开路先锋的作用。生物改变周围环境的例子比比皆是。

(图6.1-9)

2、演示实验

观察蚯蚓对土壤的翻耕

目的要求:

材料器具:

方法步骤:

观察蚯蚓对土壤的影响。

蚯蚓;标本瓶,湿土,细沙,菜叶,记号笔;清水等。

1.在一只标本瓶内先放一层湿土,再放一层细沙,细沙上面再放一层湿土,每层约为瓶高的1/4。每放一层,稍加整平、压实,并在瓶外用记号笔标注沙和土的分界线。

2.将若干条蚯蚓放入瓶内,再向瓶内喷洒适量的清水,并投放数片菜叶,作为蚯蚓的饲料(图6.1-10)。

3.将实验装置放置在黑暗处一段时间,观察湿土与细沙的分层情况。

讨论

1.为什么要把实验装置放置在黑暗处?

2.一段时间后,湿土与细沙的分界是否还那样明显?简述蚯蚓对土壤的翻耕作用。

蚯蚓生活在阴暗潮湿的环境中,将实验装置放置在黑暗处,可以尽量减少环境变化对蚯蚓的影响,让其充分活动,增强实验效果。

不明显。蚯蚓在土壤中寻找潮湿的环境和食物,需要不断活动,能疏松土壤、改善土壤结构、增加土壤有机质、提高土壤肥力。

3、生物与环境是一个不可分割的整体

(1)生物与环境相互依赖、相互影响。一方面,生物的生命活动依靠环境得到物质和能量,生物离不开环境;另一方面,生物的生命活动又不断地改变着环境的存在状况,影响着环境的发展变化。绿色植物通过光合作用维持生物圈的碳—氧平衡,而其蒸腾作用能够提高大气的湿度;细菌、真菌等微生物及时分解枯枝落叶和动物的尸体,促进了自然界的物质循环。

(2)生物与环境是一个不可分割的整体。

1(2020菏泽)生物既能适应环境,又能影响环境。下列说法不符合这一观点的是(

)

A.

蕨类植物有了真正的根和输导组织,适应陆地生活的能力较强

B.

每天光照时间超过14小时,油菜才能形成花芽

C.

蚯蚓的活动能使土壤疏松,并能提高土壤肥力

D.

鲫鱼用鳃呼吸,用鳍游泳,适于生活在水中

2(2020临沂)生物与环境相互依赖、相互影响。下列哪一项体现了生物影响环境(

)

A.

大树底下好乘凉

B.

雨露滋润禾苗壮

C.

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

D.

春江水暖鸭先知

B

A

3(2020常德)“绿水青山就是金山银山。”“青山”中植被丰富,能保持水土、调节气候、净化空气等。

这体现了生物与环境之间关系是(

)

A.

生物影响环境

B.

生物适应环境

C.

环境影响生物

D.

环境适应生物

4(2020南充)南充某景区吸引了大批游客利用周末游玩或烧烤。由于部分游客乱扔垃圾、踩踏草坪、破坏植被,导致该景区被迫临时关闭整顿。以上体现了生物与环境的关系是(

)

A.

生物影响环境

B.

环境影响生物

C.

生物适应环境

D.

环境改变生物

5(2020江西)“海岸卫士”——红树林能在海水环境中生长,又能保护海岸免受风浪的侵蚀,这体现了生物与环境的关系(

)

A.

生物适应环境

B.

生物影响环境

C.

环境影响生物

D.

生物既能适应环境,又能影响环境

A

A

D

【巩固提高答案】

1.体型大但外露器官小,体表面积相对较小,通过体表散失的热量较少,能确保体温的恒定,以适应北极严寒地区的生活环境。

2.略。

3.(1)说明生物的生存需要一定的环境,并受环境限制。

(2)说明生物的生命活动能改变环境的状况,影响环境的发展变化。

(3)生物与环境是一个不可分割的整体,生物不仅能适应环境,还能改变环境。因此,我们要珍爱生物,保护环境。

第四节

绿色植物在生物圈中的作用

欣赏右边的这幅摄影作品,你或许会被那挺拔的枝条和嫩绿的叶片所吸引,并没有注意到上面还有只昆虫(图6.1-6)。即使仔细观察和辨认,你也未必能够发现它的存在。这是因为,这只昆虫的体态和色彩巧妙地与环境融为一体,对它起到了很好的保护作用。

1.通过观察和分析,列举生物适应与影响环境的实例。

2.举例说出生物与环境是一个不可分割的整体。

3.认同生物适应的普遍性和相对性。

生物对环境的适应

在各种环境因素的共同作用下,生物在长期的进化过程中,都对其生活环境表现出一定的适应性(adaptation)。

1、适应的普遍性:

(1)成因:

(2)观察思考:

各种生物对其生活环境的适应

适应环境

与生活环境相适应的结构特点

适应水中生活

绿头鸭

①趾间有蹼----善于游泳,②尾脂腺发达,能分泌用于涂抹羽毛的油脂---避免羽毛濡湿。

叶海马

身体具有叶状扁平突起,在水中展开时与海藻极为相似---拟态,可躲避敌害。

适应环境

与生活环境相适应的结构特点

适应水中生活

水毛茛

①漂浮在水面的叶呈扁平状---能增加光合作用面积,淹没在水中的叶则呈丝状---既能增加光合作用面积,又能减轻水流的冲击。

莲藕

生长在水中,其根状茎和叶柄内部有发达并相通的气腔---保证根状茎呼吸作用对氧气的需求。

适应环境

与生活环境相适应的结构特点

适应环境或温度变化

白鼬

春夏季节毛稀疏,呈棕黄色或褐色---与春夏季生活环境颜色一致;冬季毛厚密,呈白色---与冬季冰天雪地环境颜色一致,既有利于逃避天敌,又有利于猎捕食物。

秋冬季节,桦树的树叶变黄,纷纷从树上飘落下来-----可以降低蒸腾作用,减少体内水分散失,是植物对寒冷和干旱环境的一种适应。

【答案】

1.绿头鸭的蹼适于游泳,尾脂腺分泌的油脂能使羽毛避免濡湿。叶海马伪装成海藻,能避免被天敌发现。水毛茛水中的叶呈丝状,既能增加吸收的面积,又能减轻水流的冲击;漂浮在水面的叶呈扁平状,能有效增加光合作用的面积。莲藕茎、叶和花内的气腔可以满足水中呼吸的需要。白鼬的毛色随季节改变,与周围环境色彩保持一致,既利于逃避天敌,又利于猎捕食物。桦树落叶可以减少蒸腾作用,保持体内水分,是对寒冷和干旱的一种适应。

2.沙漠植物的茎、叶表面有一层蜡质,可以减少蒸腾并抵御风沙的吹打;青蛙在气温降低时会进行冬眠;海参遇敌时会“献出”内脏供敌害食用,它则借机逃跑等。

(3)适应具有普遍性:

2、适应的相对性:

生物都具有与其生活环境相适应的形态结构和生活习性,生物的适应性是普遍存在的。

(1)适应的相对性:

生物对环境的适应不是绝对的、完全的适应,只是一定程度上的适应。环境条件的不断变化对生物的适应有很大的影响。如:生活在雪地的雷鸟毛色为白色,夏秋季褐色,是一种保护色,不易被其他动物发现,这对它躲避天敌动物的捕食十分有利,这是对环境的一种适应现象。如果降雪推迟,白色鼠反而易被天敌发现而遭捕食,体现了生物对环境的适应具有相对性。

夏秋雪鸟

冬天雪地里的雪鸟

冬天无雪环境中的雪鸟

项目

定义

成因

意义

图例

保护色

是指一些昆虫的体色与其周围环境的颜色相似的现象。

自然选择的结果

不易为敌害发现,利于保护自己。

拟态

是某些动物的形态和体色同其他生物或环境中的物体十分相似的现象,称为拟态(mimicry)。

可以蒙蔽敌害,保护自身和捕获食物。

警戒色

警戒色是指某些有恶臭和毒刺的动物和昆虫所具有的鲜艳色彩和斑纹。这些鲜艳的体色能对敌人起到一种威慑和警告的作用,这就是警戒色

可用以使敌害易于识别,不致遭到攻击。

3、保护色、警戒色和拟态的比较:

行为方式上对环境的适应

鸟类的迁徙---对温度的适应

昼伏夜出—光照

青蛙冬眠---温度

(2)耐受范围:

生物对每一种环境因素都有一定的耐受范围,只有在耐受范围内,生物才能存活(图6.1-8)。植物一般生活在0℃~35℃的温度范围内,水毛茛

漂浮在水面的叶呈扁平状,淹没在水中的叶则呈丝状。大多数动物则生活在-2℃~50℃的温度范围内。环境中一个或几个因素发生急剧变化,就会影响生物的生活,甚至导致生物死亡。

1、环境决定生物的结构和生活方式,即由什么样的环境,生物就有与之相适应的形态结构和生活方式,现存的生物都是适应其生存环境的。

2、不同的生物具有不同的适应能力。有些生物的适应能力强,因此分布的范围十分广泛,如苍蝇;有些生物的适应能力差,所以分布范围就很狭窄,如大熊猫。

1(2020巴中)有关生物与环境的说法,错误的是( )

A.

“雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

B.

“鱼儿离不开水”说明了生物依赖环境

C.

“种豆南山下,草盛豆苗稀”体现了生物之间的竞争关系

D.

“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”主要体现了温度对生物的影响

A

生物对环境的影响

1、生物对环境的影响:

生物都对其生活环境表现出一定的适应性,同时,生物也以不同的方式对环境产生影响。生物与环境相互依赖、相互影响。

(1)野鼠会在地上打洞,以槽子草根作为主要食物,长时间下来,使得草原土地沙化,塌陷。

(2)蚯蚓长期生活在土壤中,蚯蚓的活动可以使土壤疏松,蚯蚓排出物还可以增强土壤的肥力。

(3)在一些沙漠等地区会出现自然灾害,采用植树造林的方法,可以防风固沙,减少自然灾害的发生。

(4)蜣螂可以清楚草原上堆积的动物粪便,从而改良土壤,保护草场。

(5)地衣是藻类和真菌共同生活在一起而形成的一类特殊生物(图6.1-9)。它们生活在岩石表面,能够加速岩石的风化,促进地球土壤层的形成,为动植物在陆地上定居起到了开路先锋的作用。生物改变周围环境的例子比比皆是。

(图6.1-9)

2、演示实验

观察蚯蚓对土壤的翻耕

目的要求:

材料器具:

方法步骤:

观察蚯蚓对土壤的影响。

蚯蚓;标本瓶,湿土,细沙,菜叶,记号笔;清水等。

1.在一只标本瓶内先放一层湿土,再放一层细沙,细沙上面再放一层湿土,每层约为瓶高的1/4。每放一层,稍加整平、压实,并在瓶外用记号笔标注沙和土的分界线。

2.将若干条蚯蚓放入瓶内,再向瓶内喷洒适量的清水,并投放数片菜叶,作为蚯蚓的饲料(图6.1-10)。

3.将实验装置放置在黑暗处一段时间,观察湿土与细沙的分层情况。

讨论

1.为什么要把实验装置放置在黑暗处?

2.一段时间后,湿土与细沙的分界是否还那样明显?简述蚯蚓对土壤的翻耕作用。

蚯蚓生活在阴暗潮湿的环境中,将实验装置放置在黑暗处,可以尽量减少环境变化对蚯蚓的影响,让其充分活动,增强实验效果。

不明显。蚯蚓在土壤中寻找潮湿的环境和食物,需要不断活动,能疏松土壤、改善土壤结构、增加土壤有机质、提高土壤肥力。

3、生物与环境是一个不可分割的整体

(1)生物与环境相互依赖、相互影响。一方面,生物的生命活动依靠环境得到物质和能量,生物离不开环境;另一方面,生物的生命活动又不断地改变着环境的存在状况,影响着环境的发展变化。绿色植物通过光合作用维持生物圈的碳—氧平衡,而其蒸腾作用能够提高大气的湿度;细菌、真菌等微生物及时分解枯枝落叶和动物的尸体,促进了自然界的物质循环。

(2)生物与环境是一个不可分割的整体。

1(2020菏泽)生物既能适应环境,又能影响环境。下列说法不符合这一观点的是(

)

A.

蕨类植物有了真正的根和输导组织,适应陆地生活的能力较强

B.

每天光照时间超过14小时,油菜才能形成花芽

C.

蚯蚓的活动能使土壤疏松,并能提高土壤肥力

D.

鲫鱼用鳃呼吸,用鳍游泳,适于生活在水中

2(2020临沂)生物与环境相互依赖、相互影响。下列哪一项体现了生物影响环境(

)

A.

大树底下好乘凉

B.

雨露滋润禾苗壮

C.

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

D.

春江水暖鸭先知

B

A

3(2020常德)“绿水青山就是金山银山。”“青山”中植被丰富,能保持水土、调节气候、净化空气等。

这体现了生物与环境之间关系是(

)

A.

生物影响环境

B.

生物适应环境

C.

环境影响生物

D.

环境适应生物

4(2020南充)南充某景区吸引了大批游客利用周末游玩或烧烤。由于部分游客乱扔垃圾、踩踏草坪、破坏植被,导致该景区被迫临时关闭整顿。以上体现了生物与环境的关系是(

)

A.

生物影响环境

B.

环境影响生物

C.

生物适应环境

D.

环境改变生物

5(2020江西)“海岸卫士”——红树林能在海水环境中生长,又能保护海岸免受风浪的侵蚀,这体现了生物与环境的关系(

)

A.

生物适应环境

B.

生物影响环境

C.

环境影响生物

D.

生物既能适应环境,又能影响环境

A

A

D

【巩固提高答案】

1.体型大但外露器官小,体表面积相对较小,通过体表散失的热量较少,能确保体温的恒定,以适应北极严寒地区的生活环境。

2.略。

3.(1)说明生物的生存需要一定的环境,并受环境限制。

(2)说明生物的生命活动能改变环境的状况,影响环境的发展变化。

(3)生物与环境是一个不可分割的整体,生物不仅能适应环境,还能改变环境。因此,我们要珍爱生物,保护环境。