2020-2021学年人教版高中语文必修五《滕王阁序》课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文必修五《滕王阁序》课件(37张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-03-23 22:25:41 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

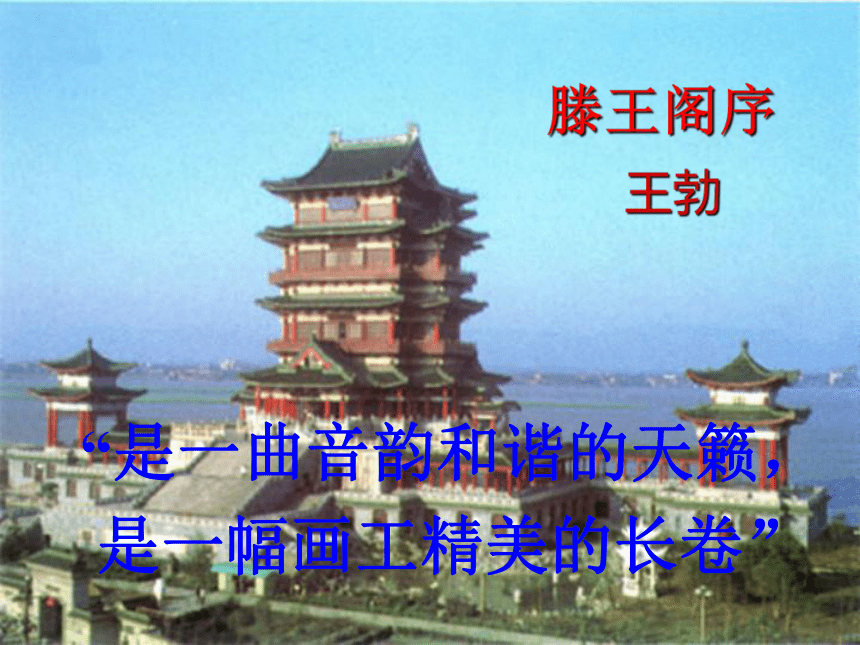

滕王阁序

王勃

“是一曲音韵和谐的天籁,

是一幅画工精美的长卷”

中国四大名楼:

鹳

雀

楼

黄

鹤

楼

岳

阳

楼

滕

王

阁

唐·王之涣《登鹳雀楼》

唐·

崔

灏《黄鹤楼》

宋·范仲淹《岳阳楼记》

唐

·王

勃《滕王阁序》

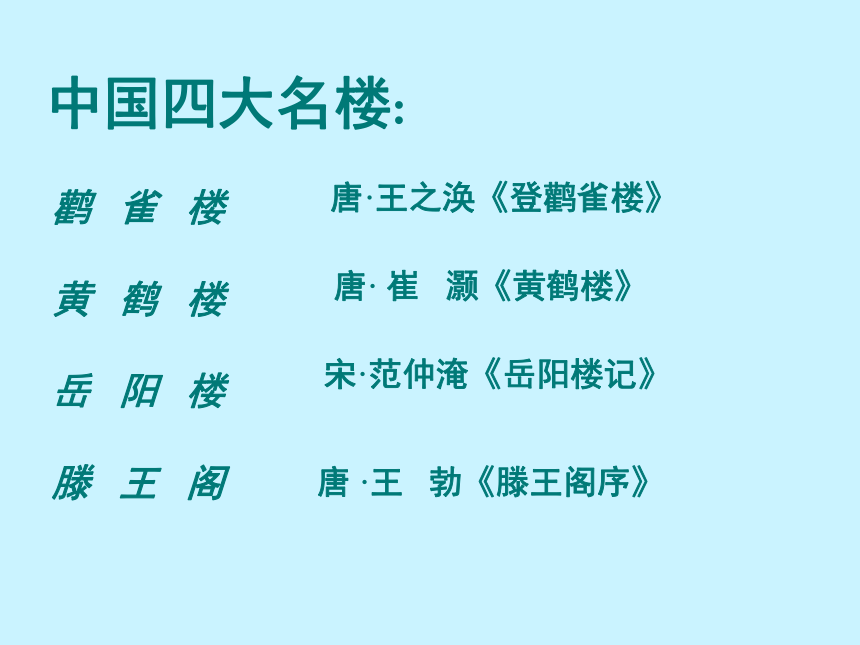

岳阳楼

先天下之忧而忧,

后天下之乐而乐。

—范仲淹《岳阳楼记》

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼

。

唐·崔

颢《黄鹤楼》

黄鹤楼

鹳

雀

楼

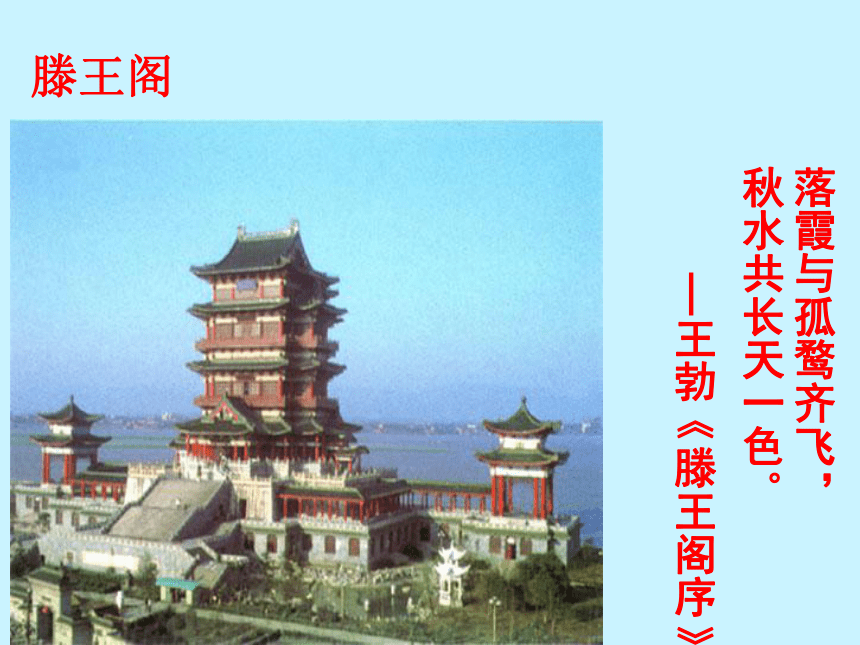

落霞与孤鹜齐飞,

秋水共长天一色。

滕王阁

—王勃《滕王阁序》

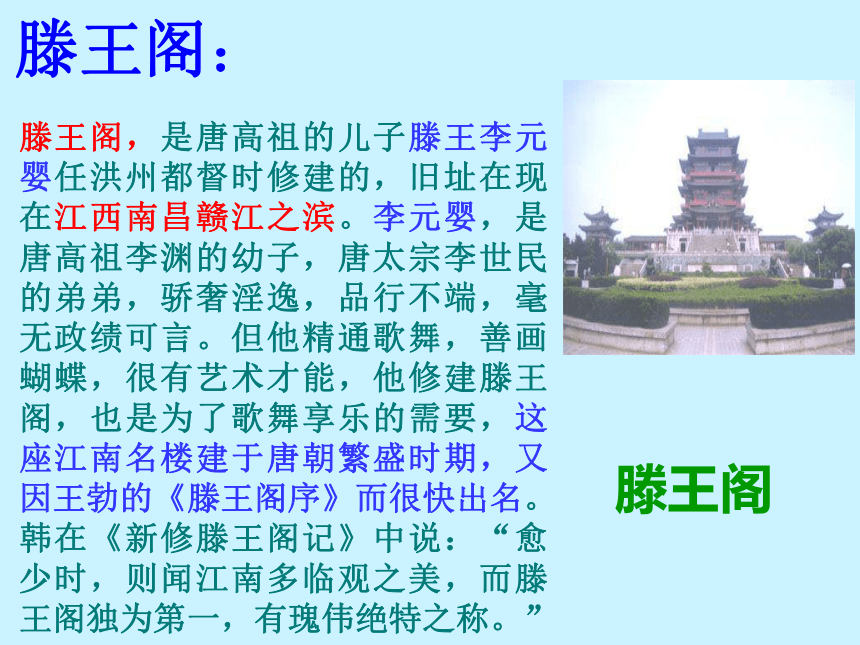

滕王阁,是唐高祖的儿子滕王李元婴任洪州都督时修建的,旧址在现在江西南昌赣江之滨。李元婴,是唐高祖李渊的幼子,唐太宗李世民的弟弟,骄奢淫逸,品行不端,毫无政绩可言。但他精通歌舞,善画蝴蝶,很有艺术才能,他修建滕王阁,也是为了歌舞享乐的需要,这座江南名楼建于唐朝繁盛时期,又因王勃的《滕王阁序》而很快出名。韩在《新修滕王阁记》中说:“愈少时,则闻江南多临观之美,而滕王阁独为第一,有瑰伟绝特之称。”

滕王阁

滕王阁:

文体知识

序:按用途可分为书序、赠序、宴集序等。

书序是著作或诗文前的说明或评价性文字,如南朝梁萧统的《<文选>序》。

赠序是指亲友间以作文相赠,表达惜别,

祝愿。劝勉之意,如韩愈《送李愿归盘古序》,明宋濂《送东阳马生序》等。

宴集序,是指古人宴集时,经常赋诗,诗成后公推一人作序,这样的序叫宴集序,如王羲之的《兰亭集序》。本文写于饯别时,即临别赠言,属于赠序类的文章。

王勃(649-675),字子安,绛州龙门(今山西河津县)人,是唐初著名诗人之一,与杨炯、卢照邻、骆宾王齐名,号称“初唐四杰”。据传,他自幼聪明过人,七岁就能写文章,而且写得又快又好。十四岁时经人推荐当殿对策,授任为朝散郎,随后作沛王府修撰。当时,诸王贵戚之间盛行斗鸡的游戏,王勃作了一篇《檄英王鸡》的游戏文章,触怒了唐高宗,因而被赶出王府。此后,他漫游剑南,曾一度任虢州参军,又因恃才傲物,得罪同僚而被革职。他父亲也由于他的缘故被贬为交趾令。上元二元(675年)他前往交趾省亲,在渡海时不幸溺死,年仅二十六岁。

作者介绍:

王勃的诗今存八十多首,多为五言律诗和绝句。其中写离别怀乡之作较为著名。《送杜少府之任蜀州》写离别之情,以“海内存知己,天涯若比邻”相慰勉,意境开阔,一扫惜别伤离的低沉气息,为唐人送别诗之名作。王勃的赋和序、表、碑、颂等文,今存九十多篇,多为骈体,音律和谐,句式齐整,虽仍承袭六朝华丽的余风,但题材广泛,风格清新,有宏放浑厚之气势,显示出唐代文风已开始向新的方向发展。《滕王阁序》在唐代已脍炙人口,被认为“当垂不朽”的“天才”之作。名句如“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,更为历来论者所激赏。《旧唐书·文苑传》引崔融语云:“王勃文章宏逸,固非常流所及。”《四库全书总目》亦谓“勃文为四杰之冠”。杜甫有诗,“王杨卢骆当时体,轻薄为文哂未休。尔曹身与名俱裂,不废江河万古流。”为此作了公正而恰当的评价。

唐高宗上元二年(675年),王勃南下交趾探亲,途经洪州,适逢洪州都督阎公于九九重阳之际大宴滕王阁。广邀宾朋,王勃亦应邀赴宴。本文就是王勃在宴席上的即兴之作。文章原题作《滕王阁诗序》,一作《秋日登洪州府滕王阁饯别序》。

写作背景:

文学趣事

王勃著《滕王阁序》时年十四(应为26岁)。都督阎公不之信。勃虽在座,而阎公意属子婿孟学士者为之,已宿构矣。及以纸笔巡让宾客,勃不辞让。公大怒,拂衣而起,专令人伺其下笔。第一报云“

豫章故郡,洪都新府

”,公曰:“

是亦老生谈。”

又报云“

星分翼轸,地接衡庐”,公闻之,沈(沉)吟不言。又云“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色

”,公矍然而起

,曰:“

此真天才,当垂不朽矣!”遂亟请宴所,极欢而罢。

——《唐摭言?卷五

》

《新唐书·文艺传》记滕王阁诗会:“九月九日,都督大宴滕王阁,宿命其婿作序以夸客,因出纸笔遍请客,莫敢当,至勃,泛然不辞。都督怒,起更衣,遣吏伺其文辄报。一再报,语益奇,乃矍然曰:天才也!请遂成文,极欢罢。”

滕王阁序

王勃

听读课文

研习“二难”

1、

“四美”和“二难”各指什么?

明确:四美指“良辰、美景、赏心、乐事”;二难指“贤主”和“嘉宾”

2、“贤主”和“嘉宾”指谁?你从哪里知道?

明确:“贤主”指都督阎公;“嘉宾”指宇文新州、孟学士、王将军等。从第一段可知。

研习“四美”

1、良辰指什么?

明确:良辰

时维九月,序属三秋。

2、请同学们找到二、三段描绘的美景?

明确:

美景

潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。

层峦叠翠……下临无地。

鹤汀凫渚……即冈峦之体势。

披绣闼,俯雕甍。

山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。

闾阎扑地……青雀黄龙之舳。

云销雨霁,彩彻区明。

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

渔舟唱晚……声断衡阳之浦。

3、请同学们对二、三段写景的句子加以赏析。

层峦耸翠,上出重霄;

飞阁流丹,下临无地。

潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。

描画出眼前晚景,秋意极浓。

清明的湖水和紫色的暮霭形成对比;先写近水,后写远山,写景显有层次,一个“寒”字体现出秋的特征,抒发出秀美山川给人清爽的感觉。这两句不局限于静止的画面色彩,而且着力表现水光山色的色彩变幻:寒潭之水因积水退尽而一片清明;傍晚的山峦因暮霭笼罩而呈紫色。上句设色淡雅,下句设色浓重,在色彩的浓淡对比中,突出秋日景物的特征,被前人誉为“写尽九月之景”。

浓淡冷暖,色彩变化之美

仅用十六个字就形容出台阁建筑的壮丽。“上出重霄”“下临无地”,用夸张的笔法突出楼之高,水之深。“耸翠”

“流丹”突出了颜色的鲜艳悦目,画面的流畅生动。“飞”字描绘出阁道高耸如鸟之欲飞。

这四句,借视角变化,使上下相映成趣,天上地下,相与为一,不可分离,体现了作者整齐划一的审美观

视角变化,上下浑成之美

鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;

桂殿兰宫,即冈峦之体势。

作者采用恰当的方法,犹如电影的拍摄技术,由近及远,构成一幅富有层次感和纵深感的全景图。这种写法,是《滕王阁序》写景的最突出特点,体现了作者立体化的审美观。

层次分明,远近变化之美

闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;

舸舰迷津,青雀黄龙之轴。

远近变化之美

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

上下浑成之美

色彩相映之美

音韵和谐之美

视角变化之美

落霞自上而下,孤鹜自下而上;秋水碧而连天,长天净而映水,齐飞相映,天水相接,上下浑然天成。

彩霞孤鹜红白相映;辽天阔水浑然一色。一幅色彩明丽而又上下浑成的绝妙好图。

句式上也很有特点,上下句对偶,词语偏正结构,

音韵平仄相对

观景的视角富于变化。落霞孤鹜,秋水长天,

不仅上下浑成,而且远近相宜。

雁阵惊寒,声断衡阳之浦

这四句,即凭借听觉联想,用虚实手法传达远方的景观,使读者开阔眼界,视通万里。实写虚写,相互谐调,相互映衬,极尽铺叙写景之能事。宕收开合,虚实相映之美

渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨;

4、王国维说“一切景语皆情语”,作者描绘壮丽的滕王阁秋景想表达什么样的情感呢?请结合具体的文句说说自己的体会。

意象的色调:“清、紫、寒、翠”

总体上色调偏冷

落霞:

“夕阳无限好,只是近黄昏”。时光

易逝。

孤鹜:

为何不是“群鹜”?

孤鹜自身的写照。

秋水:

“逝者如斯夫”。滚滚流水仿佛消逝

的青春岁月,把握不住。

长天:

空远、阔达。反衬自身的渺小。

伤感

孤独

无奈

意象的特点:

明确:作者描绘壮丽的滕王阁秋景表达了喜悦之情,但是喜悦的情感只是外在的,其内心还是有隐隐的悲愁。

5、赏心

:

遥襟甫畅,逸兴遄飞。

6、乐事:

胜饯

探究“悲何”

1、

请同学们默读三、四段,思考:作者的情感有怎样的变化?从哪句中能够看出来?

明确:感情变化是:兴尽悲来。从“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数”中能够看出来。

2、

作者“悲”的真正原因除“宇宙无穷,盈虚有数”外,还有什么原因?

明确:

兴尽悲来

宇宙无穷,盈虚有数

望长安于日下,目吴会于云间

地势极而南溟深,天柱高而北辰远

关山难越……失路之人

萍水相逢……他乡之客

怀帝阍而不见,奉宣室以何年

时运不齐

命途多舛

个体渺小、客居他乡、怀才不遇、报国无门

探究“志向”

1、

作者由悲叹自己的“时运不济,命途多舛”,联想到了历史上的哪些人,哪些事?

明确:作者联想到了历史上的“冯唐、李广、贾谊、梁鸿”等人的历史事迹(事迹略)。

2、

作者写这些人有什么作用?

明确:?安慰自己

?引出自勉之词

3、

作者面对人生的坎坷有哪些自勉之词或者说作者表达了怎样的情怀?

明确:

穷且益坚

青云之志

君子见机,达人知命

老当益壮……不坠青云之志

酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢

北海虽赊……桑榆非晚

孟尝高洁……岂效穷途之哭

面对困境

矢志不渝

4、

作者在诸位面前为什么要表达“穷且益坚,不坠青云之志”的志向?

明确:“无路请缨,等终军之弱冠”、“有怀投笔,慕宗悫之长风”。渴望被提携。

唐初文人都有着以天下为己任的远大理想,以及

勇于进取的积极向上的精神。这种对理想的执着

往往在遭遇挫折时会产生巨大的痛苦,他们面对

人生的困境,有的人以老庄、佛家的思想为寄托,

去寻找诗意的人生;有的沉迷于其中,痛苦而不

能自拔,甚至愤世嫉俗,玩世不恭。王勃面对人

生困境时如何选择的呢?

课堂小结

老当益壮,宁移白首之心?

穷且益坚,不坠青云之志。

面对人生的困境,王勃的理想更加坚定,斗志更加昂扬,他以飞翔的姿态定格于滕王阁的秋水长空,那青春的宣言响彻了历史的天空,今天听来仍让人怦然心动,心血沸腾。

乐

四美具

二难并

悲

个体渺小

客居他乡

怀才不遇

报国无门

志

老当益壮

穷且益坚

滕王阁序

板书设计

中国四大名楼

滕王阁诗

王勃

滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞

画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋

阁中弟子今何在,槛外长江空自流

1、体会诗歌中诗人所表达的情怀?

2、颔联情景交融,渲染了一种怎样的气氛?

思考

答案:

1、诗人面对永恒的存在,产生了盛衰无常

、人生短暂之感,也委婉地流露出时不我待

,急切想建功立业的心情。

2、渲染了一种苍茫、凄冷的气氛。

滕王阁序

王勃

“是一曲音韵和谐的天籁,

是一幅画工精美的长卷”

中国四大名楼:

鹳

雀

楼

黄

鹤

楼

岳

阳

楼

滕

王

阁

唐·王之涣《登鹳雀楼》

唐·

崔

灏《黄鹤楼》

宋·范仲淹《岳阳楼记》

唐

·王

勃《滕王阁序》

岳阳楼

先天下之忧而忧,

后天下之乐而乐。

—范仲淹《岳阳楼记》

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼

。

唐·崔

颢《黄鹤楼》

黄鹤楼

鹳

雀

楼

落霞与孤鹜齐飞,

秋水共长天一色。

滕王阁

—王勃《滕王阁序》

滕王阁,是唐高祖的儿子滕王李元婴任洪州都督时修建的,旧址在现在江西南昌赣江之滨。李元婴,是唐高祖李渊的幼子,唐太宗李世民的弟弟,骄奢淫逸,品行不端,毫无政绩可言。但他精通歌舞,善画蝴蝶,很有艺术才能,他修建滕王阁,也是为了歌舞享乐的需要,这座江南名楼建于唐朝繁盛时期,又因王勃的《滕王阁序》而很快出名。韩在《新修滕王阁记》中说:“愈少时,则闻江南多临观之美,而滕王阁独为第一,有瑰伟绝特之称。”

滕王阁

滕王阁:

文体知识

序:按用途可分为书序、赠序、宴集序等。

书序是著作或诗文前的说明或评价性文字,如南朝梁萧统的《<文选>序》。

赠序是指亲友间以作文相赠,表达惜别,

祝愿。劝勉之意,如韩愈《送李愿归盘古序》,明宋濂《送东阳马生序》等。

宴集序,是指古人宴集时,经常赋诗,诗成后公推一人作序,这样的序叫宴集序,如王羲之的《兰亭集序》。本文写于饯别时,即临别赠言,属于赠序类的文章。

王勃(649-675),字子安,绛州龙门(今山西河津县)人,是唐初著名诗人之一,与杨炯、卢照邻、骆宾王齐名,号称“初唐四杰”。据传,他自幼聪明过人,七岁就能写文章,而且写得又快又好。十四岁时经人推荐当殿对策,授任为朝散郎,随后作沛王府修撰。当时,诸王贵戚之间盛行斗鸡的游戏,王勃作了一篇《檄英王鸡》的游戏文章,触怒了唐高宗,因而被赶出王府。此后,他漫游剑南,曾一度任虢州参军,又因恃才傲物,得罪同僚而被革职。他父亲也由于他的缘故被贬为交趾令。上元二元(675年)他前往交趾省亲,在渡海时不幸溺死,年仅二十六岁。

作者介绍:

王勃的诗今存八十多首,多为五言律诗和绝句。其中写离别怀乡之作较为著名。《送杜少府之任蜀州》写离别之情,以“海内存知己,天涯若比邻”相慰勉,意境开阔,一扫惜别伤离的低沉气息,为唐人送别诗之名作。王勃的赋和序、表、碑、颂等文,今存九十多篇,多为骈体,音律和谐,句式齐整,虽仍承袭六朝华丽的余风,但题材广泛,风格清新,有宏放浑厚之气势,显示出唐代文风已开始向新的方向发展。《滕王阁序》在唐代已脍炙人口,被认为“当垂不朽”的“天才”之作。名句如“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,更为历来论者所激赏。《旧唐书·文苑传》引崔融语云:“王勃文章宏逸,固非常流所及。”《四库全书总目》亦谓“勃文为四杰之冠”。杜甫有诗,“王杨卢骆当时体,轻薄为文哂未休。尔曹身与名俱裂,不废江河万古流。”为此作了公正而恰当的评价。

唐高宗上元二年(675年),王勃南下交趾探亲,途经洪州,适逢洪州都督阎公于九九重阳之际大宴滕王阁。广邀宾朋,王勃亦应邀赴宴。本文就是王勃在宴席上的即兴之作。文章原题作《滕王阁诗序》,一作《秋日登洪州府滕王阁饯别序》。

写作背景:

文学趣事

王勃著《滕王阁序》时年十四(应为26岁)。都督阎公不之信。勃虽在座,而阎公意属子婿孟学士者为之,已宿构矣。及以纸笔巡让宾客,勃不辞让。公大怒,拂衣而起,专令人伺其下笔。第一报云“

豫章故郡,洪都新府

”,公曰:“

是亦老生谈。”

又报云“

星分翼轸,地接衡庐”,公闻之,沈(沉)吟不言。又云“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色

”,公矍然而起

,曰:“

此真天才,当垂不朽矣!”遂亟请宴所,极欢而罢。

——《唐摭言?卷五

》

《新唐书·文艺传》记滕王阁诗会:“九月九日,都督大宴滕王阁,宿命其婿作序以夸客,因出纸笔遍请客,莫敢当,至勃,泛然不辞。都督怒,起更衣,遣吏伺其文辄报。一再报,语益奇,乃矍然曰:天才也!请遂成文,极欢罢。”

滕王阁序

王勃

听读课文

研习“二难”

1、

“四美”和“二难”各指什么?

明确:四美指“良辰、美景、赏心、乐事”;二难指“贤主”和“嘉宾”

2、“贤主”和“嘉宾”指谁?你从哪里知道?

明确:“贤主”指都督阎公;“嘉宾”指宇文新州、孟学士、王将军等。从第一段可知。

研习“四美”

1、良辰指什么?

明确:良辰

时维九月,序属三秋。

2、请同学们找到二、三段描绘的美景?

明确:

美景

潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。

层峦叠翠……下临无地。

鹤汀凫渚……即冈峦之体势。

披绣闼,俯雕甍。

山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。

闾阎扑地……青雀黄龙之舳。

云销雨霁,彩彻区明。

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

渔舟唱晚……声断衡阳之浦。

3、请同学们对二、三段写景的句子加以赏析。

层峦耸翠,上出重霄;

飞阁流丹,下临无地。

潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。

描画出眼前晚景,秋意极浓。

清明的湖水和紫色的暮霭形成对比;先写近水,后写远山,写景显有层次,一个“寒”字体现出秋的特征,抒发出秀美山川给人清爽的感觉。这两句不局限于静止的画面色彩,而且着力表现水光山色的色彩变幻:寒潭之水因积水退尽而一片清明;傍晚的山峦因暮霭笼罩而呈紫色。上句设色淡雅,下句设色浓重,在色彩的浓淡对比中,突出秋日景物的特征,被前人誉为“写尽九月之景”。

浓淡冷暖,色彩变化之美

仅用十六个字就形容出台阁建筑的壮丽。“上出重霄”“下临无地”,用夸张的笔法突出楼之高,水之深。“耸翠”

“流丹”突出了颜色的鲜艳悦目,画面的流畅生动。“飞”字描绘出阁道高耸如鸟之欲飞。

这四句,借视角变化,使上下相映成趣,天上地下,相与为一,不可分离,体现了作者整齐划一的审美观

视角变化,上下浑成之美

鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;

桂殿兰宫,即冈峦之体势。

作者采用恰当的方法,犹如电影的拍摄技术,由近及远,构成一幅富有层次感和纵深感的全景图。这种写法,是《滕王阁序》写景的最突出特点,体现了作者立体化的审美观。

层次分明,远近变化之美

闾阎扑地,钟鸣鼎食之家;

舸舰迷津,青雀黄龙之轴。

远近变化之美

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

上下浑成之美

色彩相映之美

音韵和谐之美

视角变化之美

落霞自上而下,孤鹜自下而上;秋水碧而连天,长天净而映水,齐飞相映,天水相接,上下浑然天成。

彩霞孤鹜红白相映;辽天阔水浑然一色。一幅色彩明丽而又上下浑成的绝妙好图。

句式上也很有特点,上下句对偶,词语偏正结构,

音韵平仄相对

观景的视角富于变化。落霞孤鹜,秋水长天,

不仅上下浑成,而且远近相宜。

雁阵惊寒,声断衡阳之浦

这四句,即凭借听觉联想,用虚实手法传达远方的景观,使读者开阔眼界,视通万里。实写虚写,相互谐调,相互映衬,极尽铺叙写景之能事。宕收开合,虚实相映之美

渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨;

4、王国维说“一切景语皆情语”,作者描绘壮丽的滕王阁秋景想表达什么样的情感呢?请结合具体的文句说说自己的体会。

意象的色调:“清、紫、寒、翠”

总体上色调偏冷

落霞:

“夕阳无限好,只是近黄昏”。时光

易逝。

孤鹜:

为何不是“群鹜”?

孤鹜自身的写照。

秋水:

“逝者如斯夫”。滚滚流水仿佛消逝

的青春岁月,把握不住。

长天:

空远、阔达。反衬自身的渺小。

伤感

孤独

无奈

意象的特点:

明确:作者描绘壮丽的滕王阁秋景表达了喜悦之情,但是喜悦的情感只是外在的,其内心还是有隐隐的悲愁。

5、赏心

:

遥襟甫畅,逸兴遄飞。

6、乐事:

胜饯

探究“悲何”

1、

请同学们默读三、四段,思考:作者的情感有怎样的变化?从哪句中能够看出来?

明确:感情变化是:兴尽悲来。从“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数”中能够看出来。

2、

作者“悲”的真正原因除“宇宙无穷,盈虚有数”外,还有什么原因?

明确:

兴尽悲来

宇宙无穷,盈虚有数

望长安于日下,目吴会于云间

地势极而南溟深,天柱高而北辰远

关山难越……失路之人

萍水相逢……他乡之客

怀帝阍而不见,奉宣室以何年

时运不齐

命途多舛

个体渺小、客居他乡、怀才不遇、报国无门

探究“志向”

1、

作者由悲叹自己的“时运不济,命途多舛”,联想到了历史上的哪些人,哪些事?

明确:作者联想到了历史上的“冯唐、李广、贾谊、梁鸿”等人的历史事迹(事迹略)。

2、

作者写这些人有什么作用?

明确:?安慰自己

?引出自勉之词

3、

作者面对人生的坎坷有哪些自勉之词或者说作者表达了怎样的情怀?

明确:

穷且益坚

青云之志

君子见机,达人知命

老当益壮……不坠青云之志

酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢

北海虽赊……桑榆非晚

孟尝高洁……岂效穷途之哭

面对困境

矢志不渝

4、

作者在诸位面前为什么要表达“穷且益坚,不坠青云之志”的志向?

明确:“无路请缨,等终军之弱冠”、“有怀投笔,慕宗悫之长风”。渴望被提携。

唐初文人都有着以天下为己任的远大理想,以及

勇于进取的积极向上的精神。这种对理想的执着

往往在遭遇挫折时会产生巨大的痛苦,他们面对

人生的困境,有的人以老庄、佛家的思想为寄托,

去寻找诗意的人生;有的沉迷于其中,痛苦而不

能自拔,甚至愤世嫉俗,玩世不恭。王勃面对人

生困境时如何选择的呢?

课堂小结

老当益壮,宁移白首之心?

穷且益坚,不坠青云之志。

面对人生的困境,王勃的理想更加坚定,斗志更加昂扬,他以飞翔的姿态定格于滕王阁的秋水长空,那青春的宣言响彻了历史的天空,今天听来仍让人怦然心动,心血沸腾。

乐

四美具

二难并

悲

个体渺小

客居他乡

怀才不遇

报国无门

志

老当益壮

穷且益坚

滕王阁序

板书设计

中国四大名楼

滕王阁诗

王勃

滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞

画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋

阁中弟子今何在,槛外长江空自流

1、体会诗歌中诗人所表达的情怀?

2、颔联情景交融,渲染了一种怎样的气氛?

思考

答案:

1、诗人面对永恒的存在,产生了盛衰无常

、人生短暂之感,也委婉地流露出时不我待

,急切想建功立业的心情。

2、渲染了一种苍茫、凄冷的气氛。