2012高二地理人教版选修4同步练习 1.1 聚落的形成和发展

文档属性

| 名称 | 2012高二地理人教版选修4同步练习 1.1 聚落的形成和发展 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2012-02-03 15:39:11 | ||

图片预览

文档简介

1.1 聚落的形成和发展 同步练习

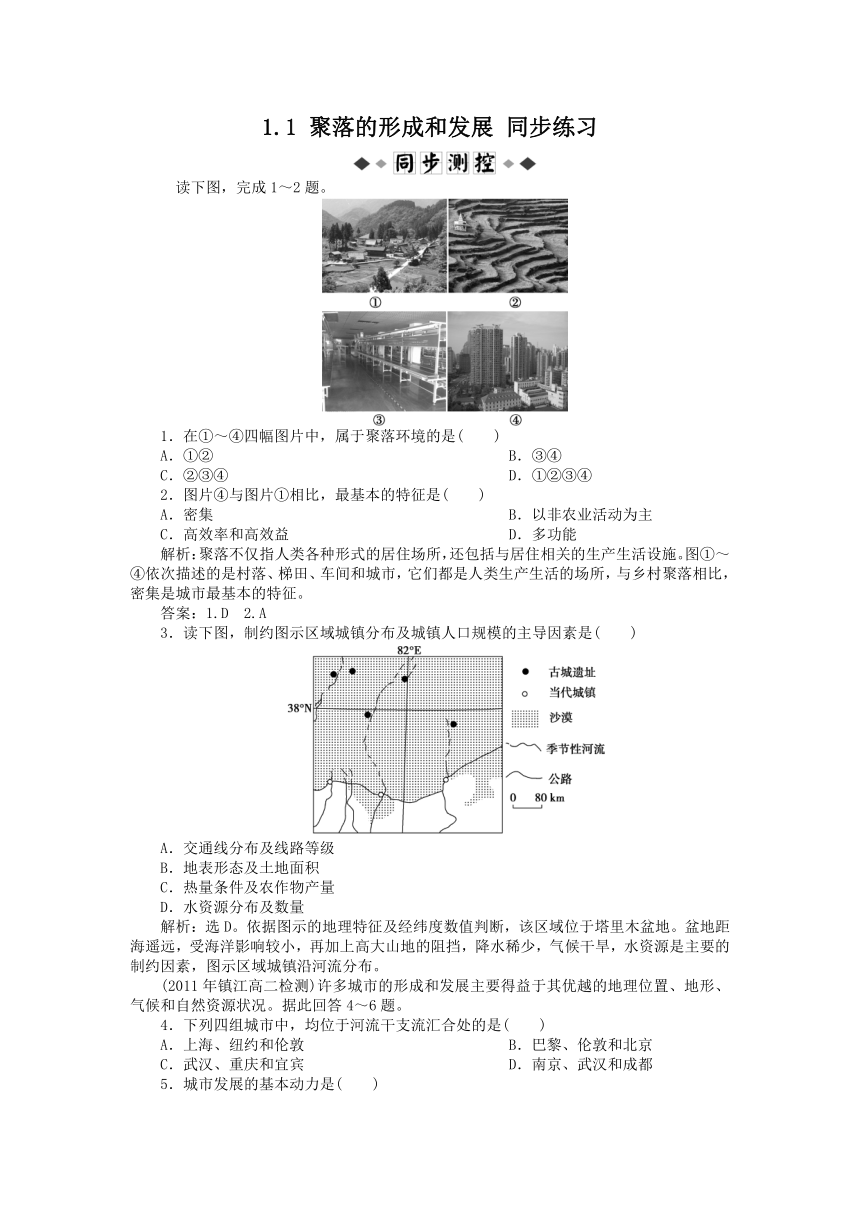

读下图,完成1~2题。

1.在①~④四幅图片中,属于聚落环境的是( )

A.①② B.③④

C.②③④ D.①②③④

2.图片④与图片①相比,最基本的特征是( )

A.密集 B.以非农业活动为主

C.高效率和高效益 D.多功能

解析:聚落不仅指人类各种形式的居住场所,还包括与居住相关的生产生活设施。图①~④依次描述的是村落、梯田、车间和城市,它们都是人类生产生活的场所,与乡村聚落相比,密集是城市最基本的特征。

答案:1.D 2.A

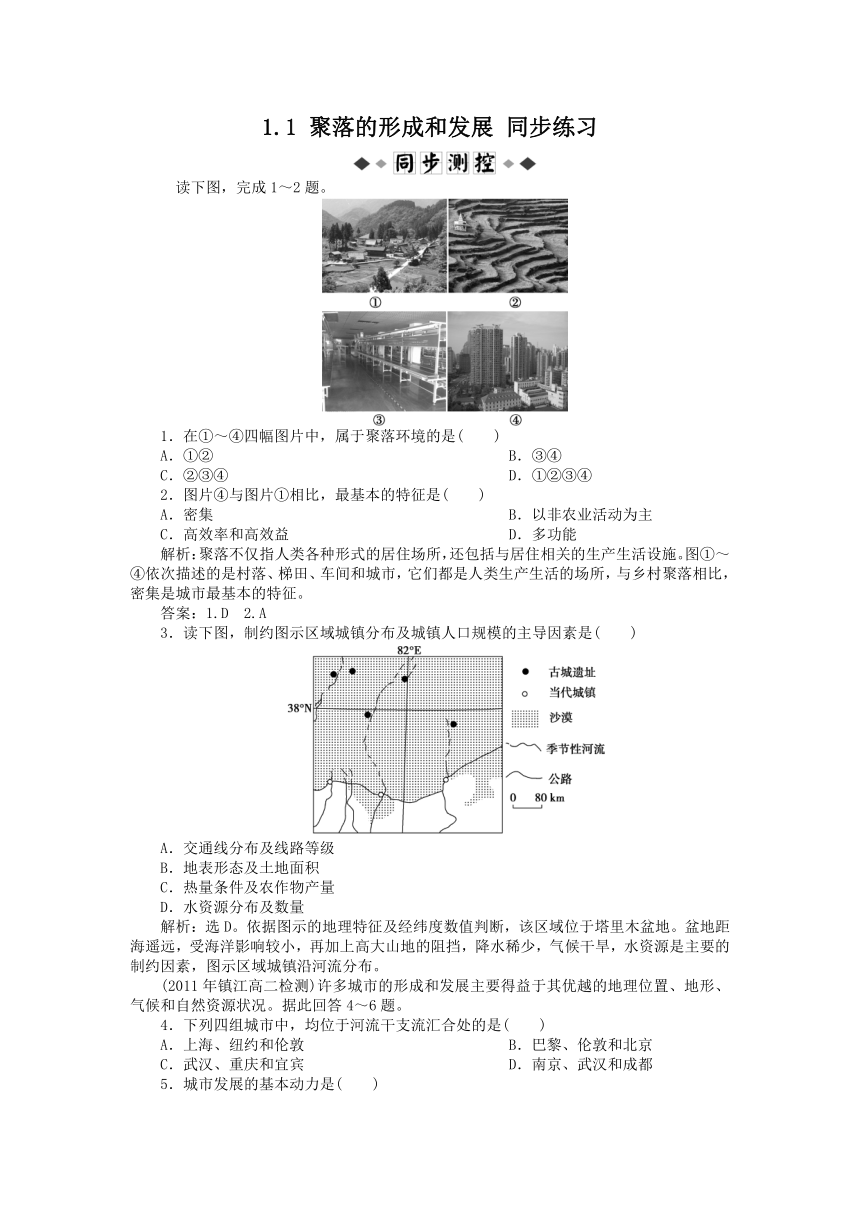

3.读下图,制约图示区域城镇分布及城镇人口规模的主导因素是( )

A.交通线分布及线路等级

B.地表形态及土地面积

C.热量条件及农作物产量

D.水资源分布及数量

解析:选D。依据图示的地理特征及经纬度数值判断,该区域位于塔里木盆地。盆地距海遥远,受海洋影响较小,再加上高大山地的阻挡,降水稀少,气候干旱,水资源是主要的制约因素,图示区域城镇沿河流分布。

(2011年镇江高二检测)许多城市的形成和发展主要得益于其优越的地理位置、地形、气候和自然资源状况。据此回答4~6题。

4.下列四组城市中,均位于河流干支流汇合处的是( )

A.上海、纽约和伦敦 B.巴黎、伦敦和北京

C.武汉、重庆和宜宾 D.南京、武汉和成都

5.城市发展的基本动力是( )

A.人口的不断增加 B.经济的不断增长

C.工业的不断集聚 D.农业的不断增加

6.城市发展后期,城市社会经济表现为( )

A.第二产业向中心迅速集中

B.第三产业成为城市发展的重要动力

C.服务业和高科技产业的地位明显下降

D.第一产业的地位显著提高

解析:武汉位于汉江和长江的交汇处,重庆位于嘉陵江和长江的交汇处,宜宾位于岷江和长江的交汇处。城市是社会生产力发展到一定阶段的产物,可知其发展的基本动力是经济的不断增长。到城市发展后期,社会发展进入后工业化时代,第三产业成为主导产业,城市的进一步发展也需要第三产业的推动。

答案:4.C 5.B 6.B

7.阅读材料,回答下列问题。

材料1:春秋战国时期,南京地处“吴头楚尾”,为吴国置治城于此,公元前472年越王勾践灭吴后,令越相范蠡修筑越城于秦淮河畔,为南京最早古城。南京是中国著名的四大古都及历史文化名城之一,千百年来,奔腾不息的长江不仅孕育了长江文明,也催生了南京这座江南城市,早在20世纪30年代,著名文学家朱自清在游记《南京》中评价:逛南京像逛古董铺子,到处都有时代侵蚀的痕迹,你可以揣摩,你可以凭吊,可以悠然遐想……

材料2:“在新一轮的发展较量中,南京作为区域中心城市的角色不会变”,2008年4月11日,时任南京市市长的蒋宏坤在接受21世纪经济报道记者专访时,语气坚定地说。今天的南京是副省级城市,江苏省省会,国家历史文化名城,国家综合交通枢纽,国家重要创新基地,区域现代服务中心,长三角先进制造业基地,滨江生态宜居城市,长三角承东启西的国家重要中心城市。

(1)对古南京城市发展影响最大的因素是( )

A.政治 B.科技

C.商业 D.交通

(2)材料2中蒋宏坤市长为什么称南京市为区域中心?

(3)结合南京城的发展,从生产力发展的角度图示城市的发展史?

解析:本题以南京城的古今对比为背景材料,考查城市的形成及城市在区域经济发展中的作用,南京作为六朝古都,在其形成发展初期政治因素起决定性作用,南京作为长三角的特大型城市对周围经济的辐射带动作用明显,从生产力发展的角度即分析剩余产品和社会分工对城市形成的推动作用。

答案:(1)A

(2)南京作为一个特大城市,不仅可以辐射带动周围的区域,还可与外界的城市和区域进行广泛的交流。

(3)农耕业发展―→稳定聚落集市―→手工业、商业集聚区(经济功能)―→防护功能城―→城市。

一、选择题

聚落既是人们居住、生活、休息和进行各种社会活动的场所,也是人们进行生产的场所,一般可将聚落分为乡村和城市两大类。据此回答1~2题。

1.城市和乡村的区别是( )

①城市数量多,乡村数量少

②城市以第一、二产业为主,乡村以第三产业为主

③城市与乡村相比经济收益高

④城市具有中心性和开放性的特点

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

2.城市是人类文明的象征,是人类社会发展到一定阶段的产物,最早的城市形成于( )

A.第一次社会大分工 B.第二次社会大分工

C.第三次社会大分工 D.第四次社会大分工

解析:从产业结构来看,农村以第一产业为主,而城市以二、三产业为主;城市的基础设施、技术水平、劳动力素质均优于农村,因而较农村能取得更高的经济效益;城市是区域的中心地,随着生产力水平发展而发展,城市与其他区域交流日趋紧密,因此具有开放性的特点。随着第二次社会分工,即农业和手工业分离,出现了集市,集市逐渐发展成为城市。

答案:1.D 2.B

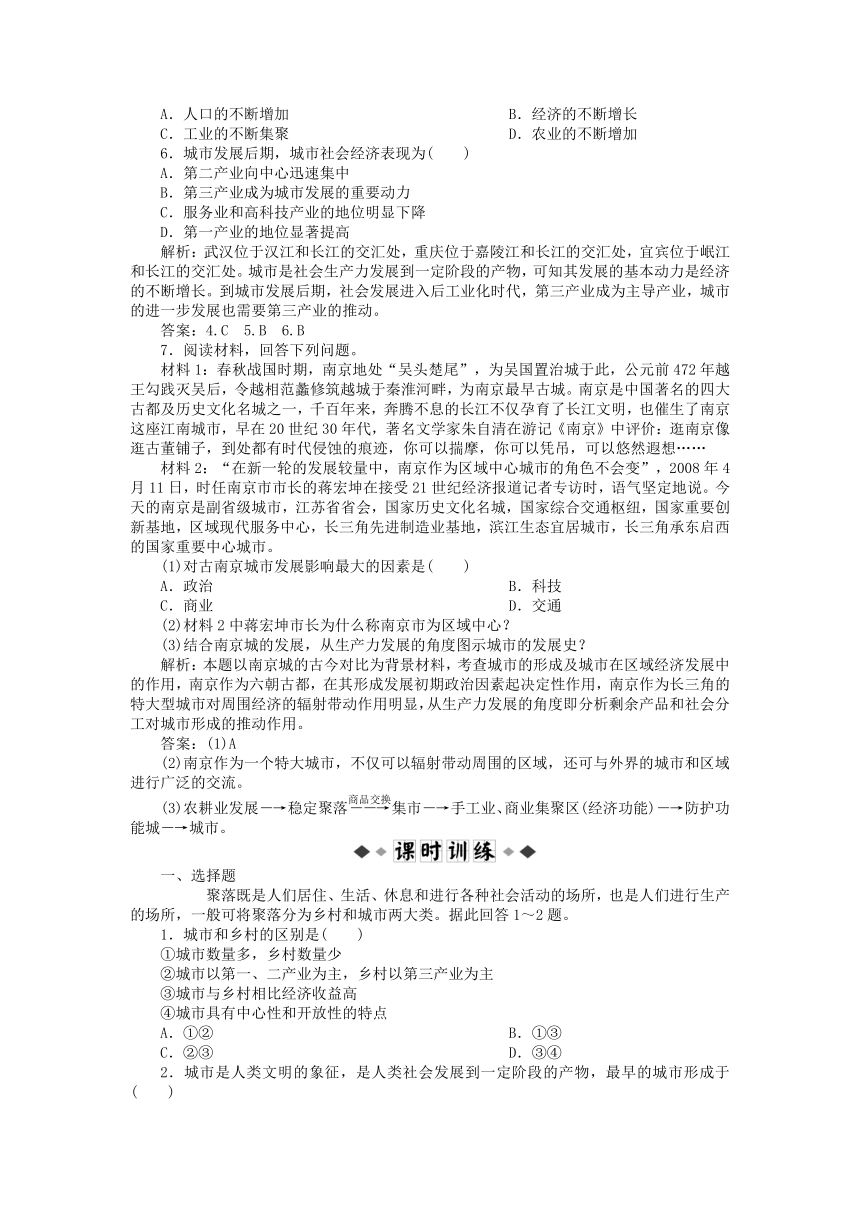

(2011年泰州高二检测)下图为城市形成与发展区位示意图,图中a、b、c表示城市发展过程,读图完成3~4题。

3.下列城市的形成经历了a过程的是( )

A.纽约 B.上海

C.鞍山 D.巴西利亚

4.有关城市发展过程的叙述,正确的是( )

A.任何城市的形成都经历了c过程

B.b过程只出现在沿海地区

C.大城市的形成只受一种因素影响

D.c过程的早期与农业经济关系密切

解析:本题组通过城市形成和发展区位示意图,考查影响城市形成的主要因素。第3题,a过程代表的城市形成经历了“采矿基地—加工基地—工业城市”的发展过程,表明该城市是在开发资源的基础上发展起来的,鞍山符合题意。第4题,此题图展示了三种不同的城市形成过程,a代表资源基础上形成的城市,b代表交通基础上形成的城市,可出现在沿江、沿海地区,c代表集市演变成城市的过程,可知城市形成受多种因素影响,农业剩余产品出现后的交易场所便是集镇,可知c的形成过程与农业经济密切相关。

答案:3.C 4.D

城市是人类社会发展到一定阶段的产物,是人类文明进步的标志,城市具有密集性、中心性、开放性的特征。据此回答5~7题。

5.下面有关城市的叙述,正确的是( )

A.大片住宅、众多厂房等高大建筑和密集道路组成的集合体

B.具有一定规模的非农业人口聚居的场所,是区域的中心

C.从事农业生产的人口聚居的场所,有商店、医院、学校等生活服务设施

D.是人类有目的、有计划地利用和改造自然形成的农业人口聚居场所

6.城市的密集性主要表现在( )

A.农业人口与非农业生产活动高度密集

B.非农业人口与农业生产活动高度密集

C.农业文化与乡村建筑高度密集

D.人口、建筑和产业活动高度密集

7.城市是区域的中心,其作用主要表现在( )

A.受周围的辐射带动

B.与周围区域没有任何交流

C.辐射带动周围的区域

D.只从外部输入大量的物质和能量

解析:城市是达到一定人口规模,并以非农业人口为主的居民聚居地。城市具有高度密集性,人口、建筑、生产、物资、信息以及经济活动、文化活动高度集中,拥有雄厚的物质基础和大批高素质人才,是一定地域的政治、经济、文化、科技、教育中心,能辐射带动周围区域的发展。

答案:5.B 6.D 7.C

城市是以非农业产业和非农业人口集聚形成的较大居民点,是生产力进步的结果,是人类走向成熟和文明的标志,也是人类群居生活的高级形式。据此回答8~10题。

8.有关世界城市发展的叙述,正确的是( )

A.工业革命前,城市数量少,规模小,多以经济职能为主

B.工业革命后,城市数量增加,规模扩大,功能扩展

C.第二次世界大战后,城市发展趋缓,逆城市化现象严重

D.世界城市发展最快的时期是在20世纪初

9.关于我国城市形成和发展的正确表述是( )

①我国城市发展历史久远,城市化水平较高

②我国古代城市的形态结构政治色彩浓厚

③近代城市畸形发展,租界内的城市形态布局、功能结构带有强烈的半殖民地色彩

④改革开放后,中国城市化发展速度明显加快

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

10.中国城市在发展过程中( )

①城市产业结构不断优化

②郊区城市化、逆城市化现象普遍存在

③东西部城市化水平差异大

④中西部地区中心城市发展速度滞后

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

解析:第8题,工业革命前,城市数量少,规模小,职能单一,多以行政、军事为主。工业革命推动了城市的迅速发展,城市规模不断扩大,数量增多,功能也越来越多,二战后由于发展中国家取得政治上的独立,民族解放,城市化发展速度飞速提升,成为世界城市发展史上最快时期,此时发达国家出现郊区城市化、逆城市化现象。第9题,我国城市发展历史悠久,但总体水平较低,我国古代的城市受政治环境影响大,地域发展不平衡,同时空间上沿重要的交通线分布,形态结构上具有浓厚的政治色彩,近代半殖民地半封建社会,我国城市畸形发展,租界内的城市半殖民地色彩浓厚。改革开放后,中国经济迅速发展,推动中国城市化水平明显提升。第10题,城市的发展过程就是人口不断集聚、产业不断优化的过程。郊区城市化、逆城市化是城市化后期城市化水平较高、城市规模较大时才出现的,我国城市化水平较低,郊区城市化、逆城市化现象未普遍存在,由于经济发展水平差异,中国东、西部城市化水平差异大,东部地区城市发展迅速,中西部地区中心城市发展较快,但中小城市和小城镇发展相对滞后。

答案:8.B 9.D 10.B

二、综合题

11.读下图,完成下列问题。

甲、乙为不同类型的乡村聚落图

(1)根据图中的乡村聚落形态,一般可以推测出这两个地区的地理环境特点:甲地区____________;乙地区__________。

(2)根据这两个地区的地理环境特点分析,甲、乙两地区的乡村多分别出现在我国的________方和________方地区。

(3)根据以上两题,我们可以归纳出乡村聚落的形成、分布和形态与________极为密切。

解析:第(1)题,读图可以看出甲图的聚落分布比较开阔,并且居民点形态呈圆形,可以推断分布在面积较大的平原地区;而乙图聚落分布相对集中,居民点形态呈长条形,并且延伸方向一致,由此推断其分布在河网密布的地方。第(2)题,在解答第(1)题的基础上判断甲分布在我国北方,而乙分布在我国南方。第(3)题,乡村聚落的形成与自然环境条件有着密切的关系,特别是周边的自然环境。

答案:(1)较为开阔,地形完整,面积较大的平原地区 河网密布的平原地形或山区的河谷地形区

(2)北 南

(3)周围自然环境

12.根据材料及图,回答相关问题。

通常人们把聚落分为乡村和城市两大类。从表面上看,城乡聚落都是房屋建筑的集合体,是人们的居住场所,但实际上还包括与居住直接相关的其他生活、生产设施。聚落既是人们居住、生活、休息和进行各种社会活动的场所,也是人们进行生产的场所。下图A、B为城乡聚落景观对比图。

(1)结合上图及所学知识,完成下表:

类型(填序号) 生产活动方式 建筑等人文景观 基础设施完善度 人口主体 规模大小 形成时间

农业活动 分散 农业人口为主 较小 较早

相对完善

(2)结合上图,联系你身边的城市或乡村,推测聚落是怎样形成的。

解析:本题以城乡聚落景观对比图为背景,考查城乡聚落的差异及聚落的形成。城市和乡村是聚落的两种形式,由于生产活动方式的差异,导致建筑景观、基础设施、人口主体、规模大小、形成时间等存在差异,聚落是人类适应、改造自然的结果,其形成与生产力发展及社会分工密切相关。

答案:(1)

类型(填序号) 生产活动方式 建筑等人文景观 基础设施完善度 人口主体 规模大小 形成时间

A 农业活动 分散 相对落后 农业人口为主 较小 较早

B 非农业活动 密集 相对完善 非农业人口为主 较大 较晚

(2)聚落的形成是人类适应自然、利用自然、改造自然的产物,也是人类文化的结晶,乡村聚落是人类社会经过第一次社会大分工后形成的,即畜牧业从农业中分离,人们开始定居后形成的;城市则是第二次社会大分工后,手工业和农业分离,由于剩余产品出现,商人出现,出现了固定的交易场所—集市,由集市慢慢演化而来的。

13.(案例探究题)阅读图文材料,回答下列问题。

材料1:以“祝福祖国、共享全运”为主题的第十一届全国运动会火炬传递活动于2009年8月16日9时在北京人民大会堂东门外广场举行了点火起跑仪式,点火仪式后十一运圣火在北京进行了首站传递,并依次在全国省会城市和香港、澳门特别行政区进行了传递(如下图),于9月19日传递至山东后依次在山东省内17地市传递。

材料2:据历史记载,约公元前1045年,周武王打败商纣王后建立周朝大封诸侯,司马迁在《史记》中记载:周武王封功臣于燕和蓟,这就是北京建城的开始。

材料3:燕京城的城市区位。

(1)改革开放政策促进了中国城市的迅速发展,并同时带动区域经济的腾飞,说明城市在区域经济发展中的作用。

(2)说明古燕京城城址选择的有利自然条件。

(3)说明古燕京在区际联系中地理位置的重要性。

解析:本题以2009年全运会火炬传递路线相关知识为切入点,考查城市在区域经济发展中的作用及北京城的发展史。第(1)题,城市是区域的核心,对区域发展起主导作用,它既是区域的管理中心、服务中心,又是区域经济的增长中心。第(2)题,城市区位选择的自然因素可以从地形、气候、河流等方面进行分析。第(3)题,古燕京城在区际联系中地理位置的重要性要抓住图中的古代大道,并联系中国的地理分区,看出其作为交通枢纽的重要性。

答案:(1)城市是区域的政治中心、科技中心和经济增长中心,能带动区域经济的发展。

(2)地形:位于山前冲积扇(平原)上,地形平坦。农业:土壤肥沃,有利于农耕,可生产城市必需的农副产品;河流与水资源:有河流经过,提供城市、农业用水,以及可能的水(漕)运通道;气候:西北背靠群山,东南面向(华北)平原(海洋),可有效增加夏季(东南)风带来的降水,减弱冬季(西北)风的侵袭。

(3)位于几条古代大道的交叉点,对外联系方便;东北可通东北平原;北可接内蒙古高原;西可联系黄土高原进而联系大西北;南经华北平原可通东部平原地区,且距海较近。

读下图,完成1~2题。

1.在①~④四幅图片中,属于聚落环境的是( )

A.①② B.③④

C.②③④ D.①②③④

2.图片④与图片①相比,最基本的特征是( )

A.密集 B.以非农业活动为主

C.高效率和高效益 D.多功能

解析:聚落不仅指人类各种形式的居住场所,还包括与居住相关的生产生活设施。图①~④依次描述的是村落、梯田、车间和城市,它们都是人类生产生活的场所,与乡村聚落相比,密集是城市最基本的特征。

答案:1.D 2.A

3.读下图,制约图示区域城镇分布及城镇人口规模的主导因素是( )

A.交通线分布及线路等级

B.地表形态及土地面积

C.热量条件及农作物产量

D.水资源分布及数量

解析:选D。依据图示的地理特征及经纬度数值判断,该区域位于塔里木盆地。盆地距海遥远,受海洋影响较小,再加上高大山地的阻挡,降水稀少,气候干旱,水资源是主要的制约因素,图示区域城镇沿河流分布。

(2011年镇江高二检测)许多城市的形成和发展主要得益于其优越的地理位置、地形、气候和自然资源状况。据此回答4~6题。

4.下列四组城市中,均位于河流干支流汇合处的是( )

A.上海、纽约和伦敦 B.巴黎、伦敦和北京

C.武汉、重庆和宜宾 D.南京、武汉和成都

5.城市发展的基本动力是( )

A.人口的不断增加 B.经济的不断增长

C.工业的不断集聚 D.农业的不断增加

6.城市发展后期,城市社会经济表现为( )

A.第二产业向中心迅速集中

B.第三产业成为城市发展的重要动力

C.服务业和高科技产业的地位明显下降

D.第一产业的地位显著提高

解析:武汉位于汉江和长江的交汇处,重庆位于嘉陵江和长江的交汇处,宜宾位于岷江和长江的交汇处。城市是社会生产力发展到一定阶段的产物,可知其发展的基本动力是经济的不断增长。到城市发展后期,社会发展进入后工业化时代,第三产业成为主导产业,城市的进一步发展也需要第三产业的推动。

答案:4.C 5.B 6.B

7.阅读材料,回答下列问题。

材料1:春秋战国时期,南京地处“吴头楚尾”,为吴国置治城于此,公元前472年越王勾践灭吴后,令越相范蠡修筑越城于秦淮河畔,为南京最早古城。南京是中国著名的四大古都及历史文化名城之一,千百年来,奔腾不息的长江不仅孕育了长江文明,也催生了南京这座江南城市,早在20世纪30年代,著名文学家朱自清在游记《南京》中评价:逛南京像逛古董铺子,到处都有时代侵蚀的痕迹,你可以揣摩,你可以凭吊,可以悠然遐想……

材料2:“在新一轮的发展较量中,南京作为区域中心城市的角色不会变”,2008年4月11日,时任南京市市长的蒋宏坤在接受21世纪经济报道记者专访时,语气坚定地说。今天的南京是副省级城市,江苏省省会,国家历史文化名城,国家综合交通枢纽,国家重要创新基地,区域现代服务中心,长三角先进制造业基地,滨江生态宜居城市,长三角承东启西的国家重要中心城市。

(1)对古南京城市发展影响最大的因素是( )

A.政治 B.科技

C.商业 D.交通

(2)材料2中蒋宏坤市长为什么称南京市为区域中心?

(3)结合南京城的发展,从生产力发展的角度图示城市的发展史?

解析:本题以南京城的古今对比为背景材料,考查城市的形成及城市在区域经济发展中的作用,南京作为六朝古都,在其形成发展初期政治因素起决定性作用,南京作为长三角的特大型城市对周围经济的辐射带动作用明显,从生产力发展的角度即分析剩余产品和社会分工对城市形成的推动作用。

答案:(1)A

(2)南京作为一个特大城市,不仅可以辐射带动周围的区域,还可与外界的城市和区域进行广泛的交流。

(3)农耕业发展―→稳定聚落集市―→手工业、商业集聚区(经济功能)―→防护功能城―→城市。

一、选择题

聚落既是人们居住、生活、休息和进行各种社会活动的场所,也是人们进行生产的场所,一般可将聚落分为乡村和城市两大类。据此回答1~2题。

1.城市和乡村的区别是( )

①城市数量多,乡村数量少

②城市以第一、二产业为主,乡村以第三产业为主

③城市与乡村相比经济收益高

④城市具有中心性和开放性的特点

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

2.城市是人类文明的象征,是人类社会发展到一定阶段的产物,最早的城市形成于( )

A.第一次社会大分工 B.第二次社会大分工

C.第三次社会大分工 D.第四次社会大分工

解析:从产业结构来看,农村以第一产业为主,而城市以二、三产业为主;城市的基础设施、技术水平、劳动力素质均优于农村,因而较农村能取得更高的经济效益;城市是区域的中心地,随着生产力水平发展而发展,城市与其他区域交流日趋紧密,因此具有开放性的特点。随着第二次社会分工,即农业和手工业分离,出现了集市,集市逐渐发展成为城市。

答案:1.D 2.B

(2011年泰州高二检测)下图为城市形成与发展区位示意图,图中a、b、c表示城市发展过程,读图完成3~4题。

3.下列城市的形成经历了a过程的是( )

A.纽约 B.上海

C.鞍山 D.巴西利亚

4.有关城市发展过程的叙述,正确的是( )

A.任何城市的形成都经历了c过程

B.b过程只出现在沿海地区

C.大城市的形成只受一种因素影响

D.c过程的早期与农业经济关系密切

解析:本题组通过城市形成和发展区位示意图,考查影响城市形成的主要因素。第3题,a过程代表的城市形成经历了“采矿基地—加工基地—工业城市”的发展过程,表明该城市是在开发资源的基础上发展起来的,鞍山符合题意。第4题,此题图展示了三种不同的城市形成过程,a代表资源基础上形成的城市,b代表交通基础上形成的城市,可出现在沿江、沿海地区,c代表集市演变成城市的过程,可知城市形成受多种因素影响,农业剩余产品出现后的交易场所便是集镇,可知c的形成过程与农业经济密切相关。

答案:3.C 4.D

城市是人类社会发展到一定阶段的产物,是人类文明进步的标志,城市具有密集性、中心性、开放性的特征。据此回答5~7题。

5.下面有关城市的叙述,正确的是( )

A.大片住宅、众多厂房等高大建筑和密集道路组成的集合体

B.具有一定规模的非农业人口聚居的场所,是区域的中心

C.从事农业生产的人口聚居的场所,有商店、医院、学校等生活服务设施

D.是人类有目的、有计划地利用和改造自然形成的农业人口聚居场所

6.城市的密集性主要表现在( )

A.农业人口与非农业生产活动高度密集

B.非农业人口与农业生产活动高度密集

C.农业文化与乡村建筑高度密集

D.人口、建筑和产业活动高度密集

7.城市是区域的中心,其作用主要表现在( )

A.受周围的辐射带动

B.与周围区域没有任何交流

C.辐射带动周围的区域

D.只从外部输入大量的物质和能量

解析:城市是达到一定人口规模,并以非农业人口为主的居民聚居地。城市具有高度密集性,人口、建筑、生产、物资、信息以及经济活动、文化活动高度集中,拥有雄厚的物质基础和大批高素质人才,是一定地域的政治、经济、文化、科技、教育中心,能辐射带动周围区域的发展。

答案:5.B 6.D 7.C

城市是以非农业产业和非农业人口集聚形成的较大居民点,是生产力进步的结果,是人类走向成熟和文明的标志,也是人类群居生活的高级形式。据此回答8~10题。

8.有关世界城市发展的叙述,正确的是( )

A.工业革命前,城市数量少,规模小,多以经济职能为主

B.工业革命后,城市数量增加,规模扩大,功能扩展

C.第二次世界大战后,城市发展趋缓,逆城市化现象严重

D.世界城市发展最快的时期是在20世纪初

9.关于我国城市形成和发展的正确表述是( )

①我国城市发展历史久远,城市化水平较高

②我国古代城市的形态结构政治色彩浓厚

③近代城市畸形发展,租界内的城市形态布局、功能结构带有强烈的半殖民地色彩

④改革开放后,中国城市化发展速度明显加快

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

10.中国城市在发展过程中( )

①城市产业结构不断优化

②郊区城市化、逆城市化现象普遍存在

③东西部城市化水平差异大

④中西部地区中心城市发展速度滞后

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

解析:第8题,工业革命前,城市数量少,规模小,职能单一,多以行政、军事为主。工业革命推动了城市的迅速发展,城市规模不断扩大,数量增多,功能也越来越多,二战后由于发展中国家取得政治上的独立,民族解放,城市化发展速度飞速提升,成为世界城市发展史上最快时期,此时发达国家出现郊区城市化、逆城市化现象。第9题,我国城市发展历史悠久,但总体水平较低,我国古代的城市受政治环境影响大,地域发展不平衡,同时空间上沿重要的交通线分布,形态结构上具有浓厚的政治色彩,近代半殖民地半封建社会,我国城市畸形发展,租界内的城市半殖民地色彩浓厚。改革开放后,中国经济迅速发展,推动中国城市化水平明显提升。第10题,城市的发展过程就是人口不断集聚、产业不断优化的过程。郊区城市化、逆城市化是城市化后期城市化水平较高、城市规模较大时才出现的,我国城市化水平较低,郊区城市化、逆城市化现象未普遍存在,由于经济发展水平差异,中国东、西部城市化水平差异大,东部地区城市发展迅速,中西部地区中心城市发展较快,但中小城市和小城镇发展相对滞后。

答案:8.B 9.D 10.B

二、综合题

11.读下图,完成下列问题。

甲、乙为不同类型的乡村聚落图

(1)根据图中的乡村聚落形态,一般可以推测出这两个地区的地理环境特点:甲地区____________;乙地区__________。

(2)根据这两个地区的地理环境特点分析,甲、乙两地区的乡村多分别出现在我国的________方和________方地区。

(3)根据以上两题,我们可以归纳出乡村聚落的形成、分布和形态与________极为密切。

解析:第(1)题,读图可以看出甲图的聚落分布比较开阔,并且居民点形态呈圆形,可以推断分布在面积较大的平原地区;而乙图聚落分布相对集中,居民点形态呈长条形,并且延伸方向一致,由此推断其分布在河网密布的地方。第(2)题,在解答第(1)题的基础上判断甲分布在我国北方,而乙分布在我国南方。第(3)题,乡村聚落的形成与自然环境条件有着密切的关系,特别是周边的自然环境。

答案:(1)较为开阔,地形完整,面积较大的平原地区 河网密布的平原地形或山区的河谷地形区

(2)北 南

(3)周围自然环境

12.根据材料及图,回答相关问题。

通常人们把聚落分为乡村和城市两大类。从表面上看,城乡聚落都是房屋建筑的集合体,是人们的居住场所,但实际上还包括与居住直接相关的其他生活、生产设施。聚落既是人们居住、生活、休息和进行各种社会活动的场所,也是人们进行生产的场所。下图A、B为城乡聚落景观对比图。

(1)结合上图及所学知识,完成下表:

类型(填序号) 生产活动方式 建筑等人文景观 基础设施完善度 人口主体 规模大小 形成时间

农业活动 分散 农业人口为主 较小 较早

相对完善

(2)结合上图,联系你身边的城市或乡村,推测聚落是怎样形成的。

解析:本题以城乡聚落景观对比图为背景,考查城乡聚落的差异及聚落的形成。城市和乡村是聚落的两种形式,由于生产活动方式的差异,导致建筑景观、基础设施、人口主体、规模大小、形成时间等存在差异,聚落是人类适应、改造自然的结果,其形成与生产力发展及社会分工密切相关。

答案:(1)

类型(填序号) 生产活动方式 建筑等人文景观 基础设施完善度 人口主体 规模大小 形成时间

A 农业活动 分散 相对落后 农业人口为主 较小 较早

B 非农业活动 密集 相对完善 非农业人口为主 较大 较晚

(2)聚落的形成是人类适应自然、利用自然、改造自然的产物,也是人类文化的结晶,乡村聚落是人类社会经过第一次社会大分工后形成的,即畜牧业从农业中分离,人们开始定居后形成的;城市则是第二次社会大分工后,手工业和农业分离,由于剩余产品出现,商人出现,出现了固定的交易场所—集市,由集市慢慢演化而来的。

13.(案例探究题)阅读图文材料,回答下列问题。

材料1:以“祝福祖国、共享全运”为主题的第十一届全国运动会火炬传递活动于2009年8月16日9时在北京人民大会堂东门外广场举行了点火起跑仪式,点火仪式后十一运圣火在北京进行了首站传递,并依次在全国省会城市和香港、澳门特别行政区进行了传递(如下图),于9月19日传递至山东后依次在山东省内17地市传递。

材料2:据历史记载,约公元前1045年,周武王打败商纣王后建立周朝大封诸侯,司马迁在《史记》中记载:周武王封功臣于燕和蓟,这就是北京建城的开始。

材料3:燕京城的城市区位。

(1)改革开放政策促进了中国城市的迅速发展,并同时带动区域经济的腾飞,说明城市在区域经济发展中的作用。

(2)说明古燕京城城址选择的有利自然条件。

(3)说明古燕京在区际联系中地理位置的重要性。

解析:本题以2009年全运会火炬传递路线相关知识为切入点,考查城市在区域经济发展中的作用及北京城的发展史。第(1)题,城市是区域的核心,对区域发展起主导作用,它既是区域的管理中心、服务中心,又是区域经济的增长中心。第(2)题,城市区位选择的自然因素可以从地形、气候、河流等方面进行分析。第(3)题,古燕京城在区际联系中地理位置的重要性要抓住图中的古代大道,并联系中国的地理分区,看出其作为交通枢纽的重要性。

答案:(1)城市是区域的政治中心、科技中心和经济增长中心,能带动区域经济的发展。

(2)地形:位于山前冲积扇(平原)上,地形平坦。农业:土壤肥沃,有利于农耕,可生产城市必需的农副产品;河流与水资源:有河流经过,提供城市、农业用水,以及可能的水(漕)运通道;气候:西北背靠群山,东南面向(华北)平原(海洋),可有效增加夏季(东南)风带来的降水,减弱冬季(西北)风的侵袭。

(3)位于几条古代大道的交叉点,对外联系方便;东北可通东北平原;北可接内蒙古高原;西可联系黄土高原进而联系大西北;南经华北平原可通东部平原地区,且距海较近。