2012高二地理人教版选修4同步练习 1.2 城市化与城市环境问题

文档属性

| 名称 | 2012高二地理人教版选修4同步练习 1.2 城市化与城市环境问题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 713.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2012-02-03 15:39:11 | ||

图片预览

文档简介

1.2 城市化与城市环境问题 同步练习

“一九七九年那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般聚起座座金山……”据此完成1~2题。

1.这段歌词中描述的中国一个城市密集区是( )

A.长江三角洲 B.珠江三角洲

C.环渤海地区 D.海西经济区

2.这一时期,在我国“南海边”的“座座城”中出现了( )

A.人口和产业高度集聚

B.城市进入相对成熟的发展时期

C.商业和制造业向郊区迁移

D.工业城镇、卫星城镇发展迅速

解析:歌词所描述为改革开放政策下珠江三角洲城市化的进程,珠三角、长三角与环渤海地区为我国三大城市密集区,这一时期处于城市的高速发展时期,人口和产业向城市集聚,B、C、D三项描述的现象均处于城市发展后期的成熟阶段。

答案:1.B 2.A

20世纪初期,西方发达国家相继出现逆城市化现象;20世纪后期,逆城市化进一步加剧。据此回答3~4题。

3.逆城市化现象表现为( )

A.郊区和乡村人口向城市中心迁移

B.城市中心人口向郊区、乡村迁移

C.城市中心区迅速发展,人口急剧增加

D.工业和商业迅速向城市中心集聚

4.出现逆城市化现象的原因是( )

A.城市人口减少和工业迅速发展

B.城市中心商业和工业迅速发展

C.人们追求生活质量和乡村基础设施的完善

D.城市中心人口出生率降低

解析:由于城市化水平的迅速提高,城市中心区人口密集,环境恶化,生存环境极差,在郊区或更远处的小城镇甚至乡村,由于基础设施的逐步完善,再加上小轿车的普及,为追求更好的环境质量,人们纷纷向其迁移,形成逆城市化现象。

答案:3.B 4.C

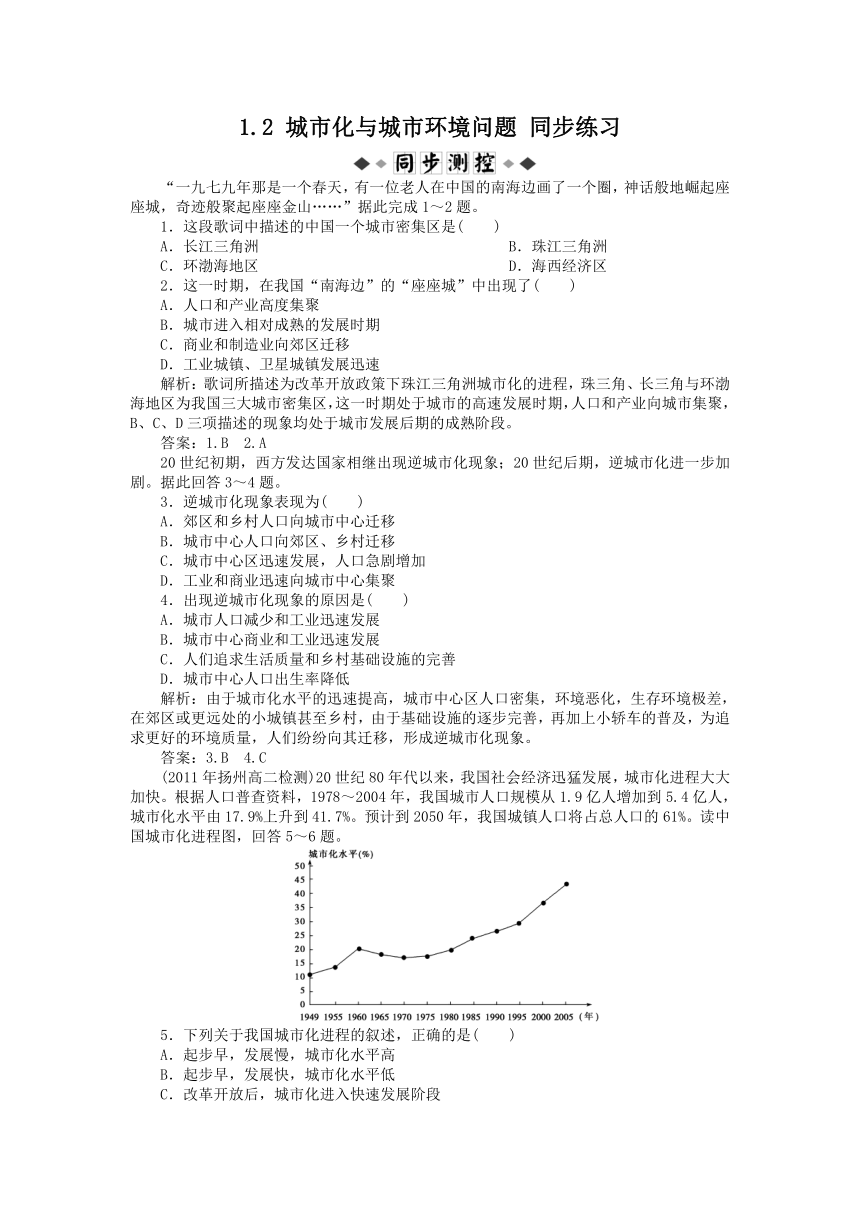

(2011年扬州高二检测)20世纪80年代以来,我国社会经济迅猛发展,城市化进程大大加快。根据人口普查资料,1978~2004年,我国城市人口规模从1.9亿人增加到5.4亿人,城市化水平由17.9%上升到41.7%。预计到2050年,我国城镇人口将占总人口的61%。读中国城市化进程图,回答5~6题。

5.下列关于我国城市化进程的叙述,正确的是( )

A.起步早,发展慢,城市化水平高

B.起步早,发展快,城市化水平低

C.改革开放后,城市化进入快速发展阶段

D.发展快,城市化水平超过世界平均水平

6.20世纪60~70年代我国城市化进程处于徘徊时期,其主要原因是受( )

A.自然条件制约 B.国家政策制约

C.人口增长情况制约 D.历史发展制约

解析:解答本题组的关键是读图和联系中国历史的发展。新中国成立之后,虽然国家独立,民族解放,经济有所发展,但中国城市化才刚刚起步,城市化起步晚,而且在改革开放之前经济发展速度较慢,所以城市化的速度较慢。在20世纪的六七十年代,受国家“上山下乡”政策的影响,城市化水平止步不前甚至后退。中国城市化真正的飞速发展是在改革开放之后,经济飞速提升的同时促进了城市的飞速发展。

答案:5.C 6.B

7.阅读下列材料,回答问题。

举办时间 2010年5月1日至10月31日,总共184天

举办地点 上海市中心黄浦江两岸,南浦大桥和卢浦大桥之间的滨江地区

世博会主题 “城市,让生活更美好”

副主题 城市多元文化的融合;城市经济的繁荣;城市科技的创新;城市社区的重塑;城市和乡村的互动

主要目标 (1)提高公众对“城市时代”中各种挑战的忧患意识,并提供可能的解决方案(2)促进对城市遗产的保护;使人们更加关注健康的城市发展(3)推广可持续的城市发展理念,成功实践和创新技术;寻求发展中国家可持续的城市发展模式(4)促进人类社会的交流融合和互相理解

吉祥物

核心思想 城市是人创造的,它不断地演进演化和成长为一个有机系统。人是这个有机系统中最具活力和最富有创新能力的细胞。人的生活与城市的形态和发展密切互动。随着城市化进程的加速,城市的有机系统与地球大生物圈和资源体系之间相互作用也日益加深和扩大。人、城市和地球三个有机系统环环相扣,这种关系贯穿了城市发展的历程,三者也将日益融合成为一个不可分割的整体

(1)上海由春秋战国时期的小城“市”发展成有1888.46万人的大型城市,其城市的发展改变了土地的利用方式,并对自然地理环境各要素产生不同程度的影响,如工业废气会影响大气环境质量,此外,城市的发展对自然环境其他要素的不利影响表现在:

①对生物:_______________________________________________________________;

②对土壤:______________________________________________________________;

③对气温:________________________________________________________________;

④对降水:________________________________________________________________;

⑤对地下水:______________________________________________________________。

(2)城市发展的同时也促进了社会的进步,主要表现在(多选)( )

A.带动区域社会经济的飞速发展

B.缩小了城乡居民的人均收入、文化教育的差别

C.满足了人们更多的物质生活和精神生活需求

D.促进产生结构的良性调整

E.增强了规模经济效应和集聚效应

(3)上海市将建成为国家园林城市,实现“天蓝、水清、地绿、住佳”的目标,为此上海新建了延中、太平桥等公共绿地或绿化带,说明这些绿地或绿化带的环境功能。

(4)由于人口和产业活动的高度密集,上海市环境污染现象十分严重,试分析城市环境污染的污染物来源,并选择大气、水体和固体废弃物污染中的一类提出防治建议。

解析:本题以2010年上海世博会的主题为切入点,考查城市化对自然地理环境的影响以及城市环境问题的防治。城市绿化带的作用主要有净化空气、调节气候、减弱噪音、阻滞粉尘等。城市污染物主要来自工业生产、生活废弃物及交通。

答案:(1)①城市建筑面积扩大减少了生物多样性 ②工业废弃物增多,占用耕地导致土壤肥力下降 ③温室气体排放多,出现“热岛”现象 ④烟尘排放量多,城市多雨雾天气(或城市多酸雨) ⑤减少降水对地下水的补给

(2)ABCDE

(3)净化空气、调节气候、减弱噪音、吸烟除尘、美化环境、改善生态等。

(4)来自工业生产、居民生活废弃物及交通。

大气污染:植树造林,提高能源利用效率,开发新能源等。(任选一项给出两点以上建议即可)

一、选择题

下表是我国某一地区自建国以来城市、产业及人口的变化情况。根据下表完成1~2题。

年份项目 1950 1980 2002

甲 城市数目(个) 1 3 12

乙 工业总产值(万元) 12 1765 250000000

丙 城市人口(万人) 12 65 326

丁 城市人口比重(%) 7 36 48.2

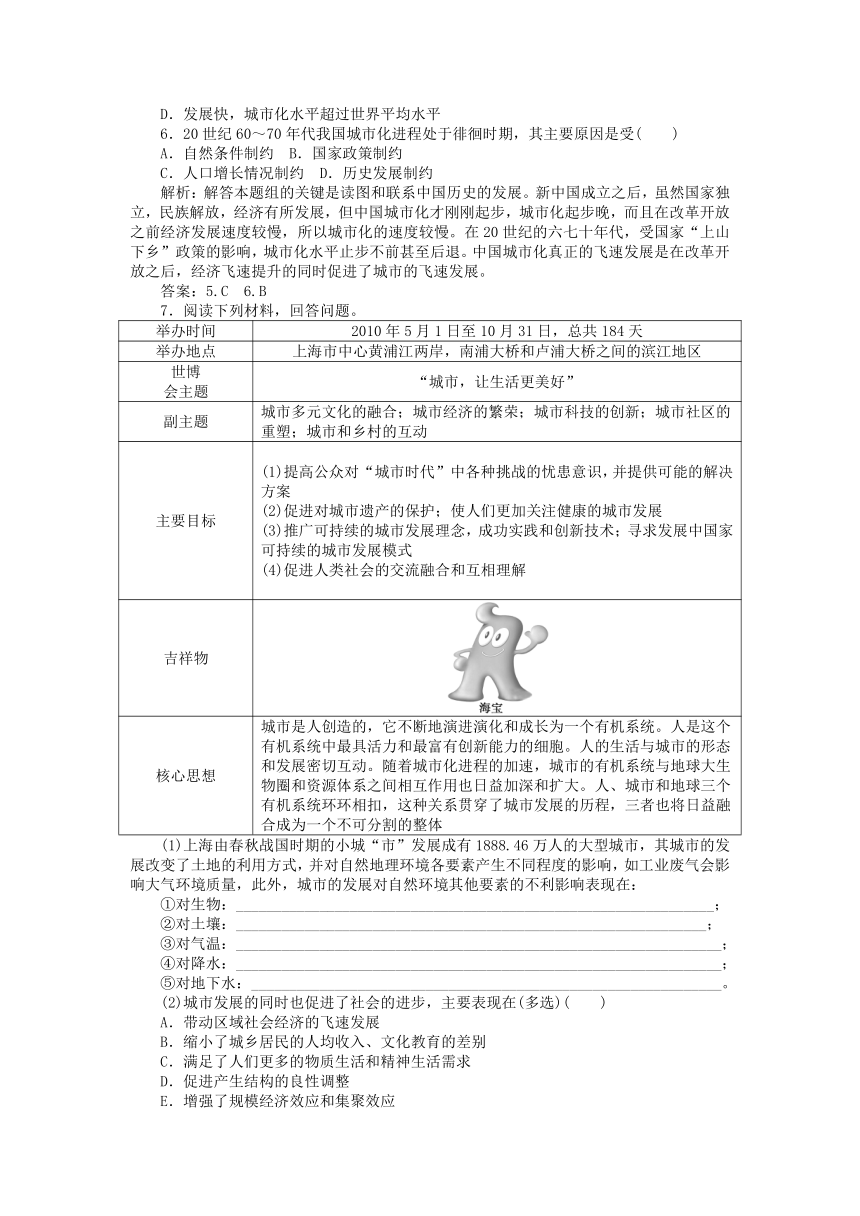

1.以上数据显示的现象不能反映下图的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.下列因素与逆城市化现象无关的是( )

A.郊区基础设施逐渐完善

B.城市居民追求更好的环境质量

C.农民工进城务工数量增多

D.城郊交通联系更加便捷

解析:题干中图表示的是城市化进程,城市化的表现为城市数目增加,城市人口数量上升、城市人口占总人口比重上升,城市化进程与工业总产值的关系并不密切,农民工进城务工数量增多,是推进城市化的主要动力,与逆城市化相反。

答案:1.B 2.C

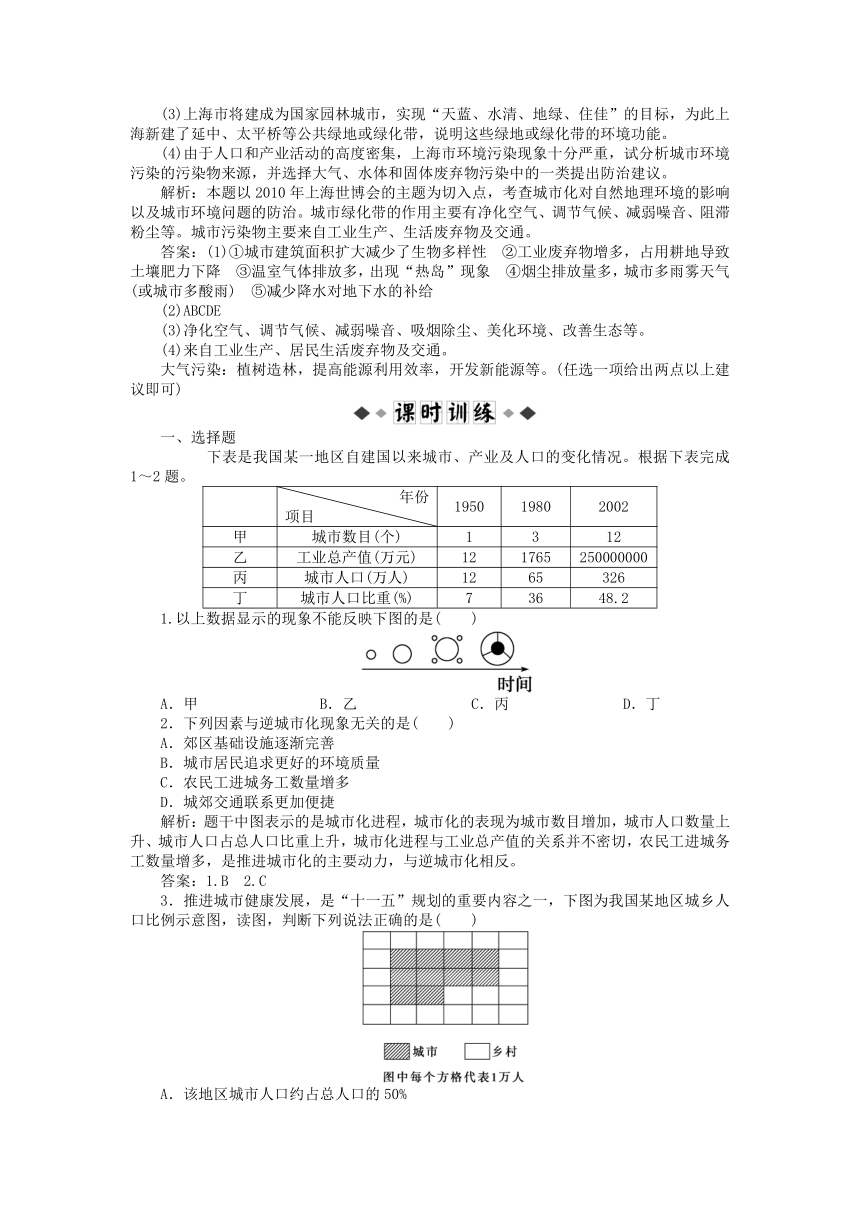

3.推进城市健康发展,是“十一五”规划的重要内容之一,下图为我国某地区城乡人口比例示意图,读图,判断下列说法正确的是( )

A.该地区城市人口约占总人口的50%

B.该地区农业人口数量较大

C.该地区产业活动高度密集

D.该地区郊区城市化现象严重

解析:选B。根据图例可知该地区城市人口占总人口的比重约为33%,乡村人口比重大,城市化水平较低,反映出产业活动以第一产业为主,聚落以乡村为主,产业活动高度密集是城市的主要特征。

4.现阶段中国城市化进程表现为( )

A.城市人口老龄化加快

B.东、西部城市化速度同步

C.大城市周围卫星城市发展较快

D.大城市人口开始向乡村回流

解析:选C。我国城市化进程中,城市人口仍然以中青年为主,东部城市化速度超过西部,我国仅有极少数大城市人口向乡村回流,大城市的人们为了获得较好的环境,往往会向郊区和卫星城市迁移,从而导致大城市周围卫星城市发展较快。

读北京城市空间扩张的GIS图,回答5~6题。

5.上图反映出北京地区城市化的标志为( )

A.城市人口数量增加 B.城市用地面积增加

C.城市人口比重减小 D.城市道路密度增加

6.北京城市化过程中出现的主要问题是( )

A.城市绿化面积缩小

B.城市居民住房紧张

C.文物古迹普遍受到破坏

D.城市交通拥堵严重

解析:解答本题组的关键是读图,由图可知从1951年到2000年,随着城市化水平的不断提高,北京地区城区面积不断扩大。在城市化过程中,由于北京市城市的政治和经济职能,导致大量人口涌入引起城市交通拥堵问题。

答案:5.B 6.D

读“某国工业化、城市化进程比较图”,完成7~8题。

7.关于该国工业化、城市化进程特点的叙述,正确的是( )

①城市化与工业化呈同步增长趋势 ②阶段Ⅰ城市化进程速度比Ⅱ快 ③该国可能属发达国家 ④阶段Ⅱ,工业化促进了城市化

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

8.阶段Ⅲ,该国新增就业机会主要来自( )

①资金密集型产业 ②技术密集型产业 ③资源密集型产业 ④现代服务业

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

解析:城市化的速率,阶段Ⅰ较阶段Ⅱ慢,该国城市人口比重达70%以上,所以可能为发达国家。阶段Ⅱ工业化的速度加快,城市化速率也进一步加快。对发达国家来说,工业化达到一定水平,传统工业的发展速度减缓,以高新技术为代表的研发与现代服务业发展速度加快,所占比重上升。

答案:7.B 8.D

北京出现大雨甚至暴雨天气,2011年1月3日,一场59年未遇的暴雪又袭击京津,上述极端天气给北京城市居民生产生活带来极大不便,据此结合下图回答9~10题。

9.一般来说,城市市区降水强度和频率高于郊区,其原因是( )

A.城市处于城市热岛环流的高压区

B.城市市区人多车多,工业发达,气温高于郊区,盛行上升气流

C.城市建筑物使暖湿气流长期滞留

D.城市多位于地势低洼地区,多降水

10.极端灾害天气是对城市的“突发性考验”,将“城市问题”暴露无遗,“城市问题”主要表现在( )

①环境质量下降 ②城市人口比重不断上升 ③交通堵塞 ④排水不畅 ⑤城市用地规模不断扩大 ⑥住房条件差

A.①②③④ B.①③④⑤

C.①③④⑥ D.②③⑤⑥

解析:由于城市市区热源多,气温高于郊区,垂直方向盛行上升气流,与郊区之间形成一个热力环流圈,故降水较多,城市病主要是指由于人口过多导致城市环境质量下降,交通拥堵、住房条件差及地面硬化导致排水不畅等问题。

答案:9.B 10.C

二、综合题

11.下图表示一个地理事物由t1到t4的历史发展过程,读后完成下列问题。

(1)在这个过程中城市的变化特征是:

①________________________________________________________________________;

②________________________________________________________________________;

③________________________________________________________________________。

(2)在这个过程中城乡人口比重的变化趋势是

________________________________________________________________________。

(3)此过程被称为________。

(4)此过程可能给社会生活带来的不良影响:________、________、________、________、________等。

(5)如何解决城市化带来的城市问题。

解析:解答本题的关键在于读懂图,由t1到t4出现以下变化:

→城市化→城市化问题

答案:(1)城镇的范围由小到大 城市的数目由少到多由孤立的城镇发展为城市群

(2)城市人口在总人口中的比重上升

(3)城市化

(4)环境污染 生态失衡 交通拥挤 就业困难

(5)①依据法律法规,加强城市综合管理;②依靠科学技术力量,完善城市环境设施;③加强宣传教育,提高环保意识。

12.从1840年被迫打开国门,到十一届三中全会后实行改革开放政策,中国的现代化经历了漫长而艰辛的历程,中国社会发生了天翻地覆的变化。阅读材料,回答问题。

材料1: 深圳,中国第一个经济特区,历经改革开放30年的栉风沐雨,从一个小渔村发展成为一个风景秀丽、投资环境优良、经济发达、初具现代城市规模、人口过500万的滨海城市。

材料2:改革开放的春风推动中国经济飞速发展的同时.中国的城市化水平也日益提高,图甲代表改革开放以来全国及国内三大经济地带城市化水平的变化情况。图乙是我国1980年和2004年城市等级规模金字塔示意图。

(1)20世纪80年代后,深圳经济迅猛发展的最关键因素是( )

A.发达国家和地区的产业结构调整

B.国家的对外开放政策

C.良好的区位条件

D.全国最大的侨乡之一

(2)根据图甲、图乙,分析改革开放以来我国城市化进程的主要特点。

(3)在西部地带城市化进程中,有人提出了应优先发展大城市的观点,你认为是否合理,请说明理由。

解析:第(1)题,由于深圳所处的地理位置,中国政府把深圳作为改革开放的首批城市。20世纪七八十年代发达国家和地区的产业结构调整,发达国家劳动力密集型企业和资源密集型企业的向外转移为深圳发展提供了契机。改革开放政策是促使深圳迅猛发展最关键的因素。第(2)题,应注意城市人口比重,两图显示的时间和空间的差异对比,结合图中信息可从数量和城市结构对比上回答。第(3)题是开放探究式题目,回答合理即可。

答案:(1)B

(2)城市化水平不断上升,近年来上升速度加快;东、中、西三大地带区域差异明显;城市数量增多,其中中小城市数量增加速度较快;从城市构成上看,仍以中小城市为主。

(3)答案一:合理。理由:大城市的服务范围广,功能强;对区域经济和社会发展的辐射和带动作用强。

答案二:不合理。理由:西部地区自然条件较为恶劣,生态环境脆弱;人口分散,交通不便,经济发展水平较低。

13.(案例探究题)某中学地理兴趣小组就本市某河水体污染的情况作调查,某河(X河)流经该市(Y市)如图所示,结合所学知识,回答下列问题。

(1)造成X河污染的主要污染源可能分布的河段是________,

理由是__________________________________。

(2)造成X河污染的三种可能的污染源是________,________,________。

(3)据监测河流在cd段的污染逐渐减弱,其原因可能是(双选)( )

A.对cd段河流进行整治

B.cd段河流污染源大大减少

C.河流上游河段进行整治

D.河流自身对污染物的净化能力

(4)根据上述材料,绘制环境监测部门对X河段水质监测的简图。

解析:本题以河流流经城市后水质的变化情况为背景,考查学生对城市环境污染问题的分析。从图中等高线的凸向可判断河流流向是从a→d,在城市区段由于大量的工业废水及生活污水,河段污染最严重,而到河流下游由于远离污染源且水体流动其自净能力加强,故污染程度降低。

答案:(1)bc bc段流经城市,城市为河流的主要污染源

(2)工业废水 生活污水 城市地表径流

(3)BD

(4)

“一九七九年那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般聚起座座金山……”据此完成1~2题。

1.这段歌词中描述的中国一个城市密集区是( )

A.长江三角洲 B.珠江三角洲

C.环渤海地区 D.海西经济区

2.这一时期,在我国“南海边”的“座座城”中出现了( )

A.人口和产业高度集聚

B.城市进入相对成熟的发展时期

C.商业和制造业向郊区迁移

D.工业城镇、卫星城镇发展迅速

解析:歌词所描述为改革开放政策下珠江三角洲城市化的进程,珠三角、长三角与环渤海地区为我国三大城市密集区,这一时期处于城市的高速发展时期,人口和产业向城市集聚,B、C、D三项描述的现象均处于城市发展后期的成熟阶段。

答案:1.B 2.A

20世纪初期,西方发达国家相继出现逆城市化现象;20世纪后期,逆城市化进一步加剧。据此回答3~4题。

3.逆城市化现象表现为( )

A.郊区和乡村人口向城市中心迁移

B.城市中心人口向郊区、乡村迁移

C.城市中心区迅速发展,人口急剧增加

D.工业和商业迅速向城市中心集聚

4.出现逆城市化现象的原因是( )

A.城市人口减少和工业迅速发展

B.城市中心商业和工业迅速发展

C.人们追求生活质量和乡村基础设施的完善

D.城市中心人口出生率降低

解析:由于城市化水平的迅速提高,城市中心区人口密集,环境恶化,生存环境极差,在郊区或更远处的小城镇甚至乡村,由于基础设施的逐步完善,再加上小轿车的普及,为追求更好的环境质量,人们纷纷向其迁移,形成逆城市化现象。

答案:3.B 4.C

(2011年扬州高二检测)20世纪80年代以来,我国社会经济迅猛发展,城市化进程大大加快。根据人口普查资料,1978~2004年,我国城市人口规模从1.9亿人增加到5.4亿人,城市化水平由17.9%上升到41.7%。预计到2050年,我国城镇人口将占总人口的61%。读中国城市化进程图,回答5~6题。

5.下列关于我国城市化进程的叙述,正确的是( )

A.起步早,发展慢,城市化水平高

B.起步早,发展快,城市化水平低

C.改革开放后,城市化进入快速发展阶段

D.发展快,城市化水平超过世界平均水平

6.20世纪60~70年代我国城市化进程处于徘徊时期,其主要原因是受( )

A.自然条件制约 B.国家政策制约

C.人口增长情况制约 D.历史发展制约

解析:解答本题组的关键是读图和联系中国历史的发展。新中国成立之后,虽然国家独立,民族解放,经济有所发展,但中国城市化才刚刚起步,城市化起步晚,而且在改革开放之前经济发展速度较慢,所以城市化的速度较慢。在20世纪的六七十年代,受国家“上山下乡”政策的影响,城市化水平止步不前甚至后退。中国城市化真正的飞速发展是在改革开放之后,经济飞速提升的同时促进了城市的飞速发展。

答案:5.C 6.B

7.阅读下列材料,回答问题。

举办时间 2010年5月1日至10月31日,总共184天

举办地点 上海市中心黄浦江两岸,南浦大桥和卢浦大桥之间的滨江地区

世博会主题 “城市,让生活更美好”

副主题 城市多元文化的融合;城市经济的繁荣;城市科技的创新;城市社区的重塑;城市和乡村的互动

主要目标 (1)提高公众对“城市时代”中各种挑战的忧患意识,并提供可能的解决方案(2)促进对城市遗产的保护;使人们更加关注健康的城市发展(3)推广可持续的城市发展理念,成功实践和创新技术;寻求发展中国家可持续的城市发展模式(4)促进人类社会的交流融合和互相理解

吉祥物

核心思想 城市是人创造的,它不断地演进演化和成长为一个有机系统。人是这个有机系统中最具活力和最富有创新能力的细胞。人的生活与城市的形态和发展密切互动。随着城市化进程的加速,城市的有机系统与地球大生物圈和资源体系之间相互作用也日益加深和扩大。人、城市和地球三个有机系统环环相扣,这种关系贯穿了城市发展的历程,三者也将日益融合成为一个不可分割的整体

(1)上海由春秋战国时期的小城“市”发展成有1888.46万人的大型城市,其城市的发展改变了土地的利用方式,并对自然地理环境各要素产生不同程度的影响,如工业废气会影响大气环境质量,此外,城市的发展对自然环境其他要素的不利影响表现在:

①对生物:_______________________________________________________________;

②对土壤:______________________________________________________________;

③对气温:________________________________________________________________;

④对降水:________________________________________________________________;

⑤对地下水:______________________________________________________________。

(2)城市发展的同时也促进了社会的进步,主要表现在(多选)( )

A.带动区域社会经济的飞速发展

B.缩小了城乡居民的人均收入、文化教育的差别

C.满足了人们更多的物质生活和精神生活需求

D.促进产生结构的良性调整

E.增强了规模经济效应和集聚效应

(3)上海市将建成为国家园林城市,实现“天蓝、水清、地绿、住佳”的目标,为此上海新建了延中、太平桥等公共绿地或绿化带,说明这些绿地或绿化带的环境功能。

(4)由于人口和产业活动的高度密集,上海市环境污染现象十分严重,试分析城市环境污染的污染物来源,并选择大气、水体和固体废弃物污染中的一类提出防治建议。

解析:本题以2010年上海世博会的主题为切入点,考查城市化对自然地理环境的影响以及城市环境问题的防治。城市绿化带的作用主要有净化空气、调节气候、减弱噪音、阻滞粉尘等。城市污染物主要来自工业生产、生活废弃物及交通。

答案:(1)①城市建筑面积扩大减少了生物多样性 ②工业废弃物增多,占用耕地导致土壤肥力下降 ③温室气体排放多,出现“热岛”现象 ④烟尘排放量多,城市多雨雾天气(或城市多酸雨) ⑤减少降水对地下水的补给

(2)ABCDE

(3)净化空气、调节气候、减弱噪音、吸烟除尘、美化环境、改善生态等。

(4)来自工业生产、居民生活废弃物及交通。

大气污染:植树造林,提高能源利用效率,开发新能源等。(任选一项给出两点以上建议即可)

一、选择题

下表是我国某一地区自建国以来城市、产业及人口的变化情况。根据下表完成1~2题。

年份项目 1950 1980 2002

甲 城市数目(个) 1 3 12

乙 工业总产值(万元) 12 1765 250000000

丙 城市人口(万人) 12 65 326

丁 城市人口比重(%) 7 36 48.2

1.以上数据显示的现象不能反映下图的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.下列因素与逆城市化现象无关的是( )

A.郊区基础设施逐渐完善

B.城市居民追求更好的环境质量

C.农民工进城务工数量增多

D.城郊交通联系更加便捷

解析:题干中图表示的是城市化进程,城市化的表现为城市数目增加,城市人口数量上升、城市人口占总人口比重上升,城市化进程与工业总产值的关系并不密切,农民工进城务工数量增多,是推进城市化的主要动力,与逆城市化相反。

答案:1.B 2.C

3.推进城市健康发展,是“十一五”规划的重要内容之一,下图为我国某地区城乡人口比例示意图,读图,判断下列说法正确的是( )

A.该地区城市人口约占总人口的50%

B.该地区农业人口数量较大

C.该地区产业活动高度密集

D.该地区郊区城市化现象严重

解析:选B。根据图例可知该地区城市人口占总人口的比重约为33%,乡村人口比重大,城市化水平较低,反映出产业活动以第一产业为主,聚落以乡村为主,产业活动高度密集是城市的主要特征。

4.现阶段中国城市化进程表现为( )

A.城市人口老龄化加快

B.东、西部城市化速度同步

C.大城市周围卫星城市发展较快

D.大城市人口开始向乡村回流

解析:选C。我国城市化进程中,城市人口仍然以中青年为主,东部城市化速度超过西部,我国仅有极少数大城市人口向乡村回流,大城市的人们为了获得较好的环境,往往会向郊区和卫星城市迁移,从而导致大城市周围卫星城市发展较快。

读北京城市空间扩张的GIS图,回答5~6题。

5.上图反映出北京地区城市化的标志为( )

A.城市人口数量增加 B.城市用地面积增加

C.城市人口比重减小 D.城市道路密度增加

6.北京城市化过程中出现的主要问题是( )

A.城市绿化面积缩小

B.城市居民住房紧张

C.文物古迹普遍受到破坏

D.城市交通拥堵严重

解析:解答本题组的关键是读图,由图可知从1951年到2000年,随着城市化水平的不断提高,北京地区城区面积不断扩大。在城市化过程中,由于北京市城市的政治和经济职能,导致大量人口涌入引起城市交通拥堵问题。

答案:5.B 6.D

读“某国工业化、城市化进程比较图”,完成7~8题。

7.关于该国工业化、城市化进程特点的叙述,正确的是( )

①城市化与工业化呈同步增长趋势 ②阶段Ⅰ城市化进程速度比Ⅱ快 ③该国可能属发达国家 ④阶段Ⅱ,工业化促进了城市化

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

8.阶段Ⅲ,该国新增就业机会主要来自( )

①资金密集型产业 ②技术密集型产业 ③资源密集型产业 ④现代服务业

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

解析:城市化的速率,阶段Ⅰ较阶段Ⅱ慢,该国城市人口比重达70%以上,所以可能为发达国家。阶段Ⅱ工业化的速度加快,城市化速率也进一步加快。对发达国家来说,工业化达到一定水平,传统工业的发展速度减缓,以高新技术为代表的研发与现代服务业发展速度加快,所占比重上升。

答案:7.B 8.D

北京出现大雨甚至暴雨天气,2011年1月3日,一场59年未遇的暴雪又袭击京津,上述极端天气给北京城市居民生产生活带来极大不便,据此结合下图回答9~10题。

9.一般来说,城市市区降水强度和频率高于郊区,其原因是( )

A.城市处于城市热岛环流的高压区

B.城市市区人多车多,工业发达,气温高于郊区,盛行上升气流

C.城市建筑物使暖湿气流长期滞留

D.城市多位于地势低洼地区,多降水

10.极端灾害天气是对城市的“突发性考验”,将“城市问题”暴露无遗,“城市问题”主要表现在( )

①环境质量下降 ②城市人口比重不断上升 ③交通堵塞 ④排水不畅 ⑤城市用地规模不断扩大 ⑥住房条件差

A.①②③④ B.①③④⑤

C.①③④⑥ D.②③⑤⑥

解析:由于城市市区热源多,气温高于郊区,垂直方向盛行上升气流,与郊区之间形成一个热力环流圈,故降水较多,城市病主要是指由于人口过多导致城市环境质量下降,交通拥堵、住房条件差及地面硬化导致排水不畅等问题。

答案:9.B 10.C

二、综合题

11.下图表示一个地理事物由t1到t4的历史发展过程,读后完成下列问题。

(1)在这个过程中城市的变化特征是:

①________________________________________________________________________;

②________________________________________________________________________;

③________________________________________________________________________。

(2)在这个过程中城乡人口比重的变化趋势是

________________________________________________________________________。

(3)此过程被称为________。

(4)此过程可能给社会生活带来的不良影响:________、________、________、________、________等。

(5)如何解决城市化带来的城市问题。

解析:解答本题的关键在于读懂图,由t1到t4出现以下变化:

→城市化→城市化问题

答案:(1)城镇的范围由小到大 城市的数目由少到多由孤立的城镇发展为城市群

(2)城市人口在总人口中的比重上升

(3)城市化

(4)环境污染 生态失衡 交通拥挤 就业困难

(5)①依据法律法规,加强城市综合管理;②依靠科学技术力量,完善城市环境设施;③加强宣传教育,提高环保意识。

12.从1840年被迫打开国门,到十一届三中全会后实行改革开放政策,中国的现代化经历了漫长而艰辛的历程,中国社会发生了天翻地覆的变化。阅读材料,回答问题。

材料1: 深圳,中国第一个经济特区,历经改革开放30年的栉风沐雨,从一个小渔村发展成为一个风景秀丽、投资环境优良、经济发达、初具现代城市规模、人口过500万的滨海城市。

材料2:改革开放的春风推动中国经济飞速发展的同时.中国的城市化水平也日益提高,图甲代表改革开放以来全国及国内三大经济地带城市化水平的变化情况。图乙是我国1980年和2004年城市等级规模金字塔示意图。

(1)20世纪80年代后,深圳经济迅猛发展的最关键因素是( )

A.发达国家和地区的产业结构调整

B.国家的对外开放政策

C.良好的区位条件

D.全国最大的侨乡之一

(2)根据图甲、图乙,分析改革开放以来我国城市化进程的主要特点。

(3)在西部地带城市化进程中,有人提出了应优先发展大城市的观点,你认为是否合理,请说明理由。

解析:第(1)题,由于深圳所处的地理位置,中国政府把深圳作为改革开放的首批城市。20世纪七八十年代发达国家和地区的产业结构调整,发达国家劳动力密集型企业和资源密集型企业的向外转移为深圳发展提供了契机。改革开放政策是促使深圳迅猛发展最关键的因素。第(2)题,应注意城市人口比重,两图显示的时间和空间的差异对比,结合图中信息可从数量和城市结构对比上回答。第(3)题是开放探究式题目,回答合理即可。

答案:(1)B

(2)城市化水平不断上升,近年来上升速度加快;东、中、西三大地带区域差异明显;城市数量增多,其中中小城市数量增加速度较快;从城市构成上看,仍以中小城市为主。

(3)答案一:合理。理由:大城市的服务范围广,功能强;对区域经济和社会发展的辐射和带动作用强。

答案二:不合理。理由:西部地区自然条件较为恶劣,生态环境脆弱;人口分散,交通不便,经济发展水平较低。

13.(案例探究题)某中学地理兴趣小组就本市某河水体污染的情况作调查,某河(X河)流经该市(Y市)如图所示,结合所学知识,回答下列问题。

(1)造成X河污染的主要污染源可能分布的河段是________,

理由是__________________________________。

(2)造成X河污染的三种可能的污染源是________,________,________。

(3)据监测河流在cd段的污染逐渐减弱,其原因可能是(双选)( )

A.对cd段河流进行整治

B.cd段河流污染源大大减少

C.河流上游河段进行整治

D.河流自身对污染物的净化能力

(4)根据上述材料,绘制环境监测部门对X河段水质监测的简图。

解析:本题以河流流经城市后水质的变化情况为背景,考查学生对城市环境污染问题的分析。从图中等高线的凸向可判断河流流向是从a→d,在城市区段由于大量的工业废水及生活污水,河段污染最严重,而到河流下游由于远离污染源且水体流动其自净能力加强,故污染程度降低。

答案:(1)bc bc段流经城市,城市为河流的主要污染源

(2)工业废水 生活污水 城市地表径流

(3)BD

(4)