高考生物一轮复习专题作业29:生态系统的功能(含解析)

文档属性

| 名称 | 高考生物一轮复习专题作业29:生态系统的功能(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 294.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-11 23:11:20 | ||

图片预览

文档简介

高中生物专题分层作业

第29讲 生态系统的功能

A组 基础题组

题组一 生态系统的能量流动

1.(2018北京石景山期末)生态系统中能量沿着食物链流动过程中逐级递减的原因不包括( )

A.每个营养级生命活动的维持总要消耗能量

B.照射到生产者上的太阳能没有被全部固定

C.每个营养级中总有一部分能量被分解者利用

D.上一个营养级中总有一部分个体未被下一个营养级捕食

答案 B 输入某一营养级的能量,一部分用于该营养级生物自身的呼吸以维持正常的生命活动,而且每个营养级中总有一部分能量被分解者利用,上一个营养级中总有一部分个体未被下一个营养级个体捕食。

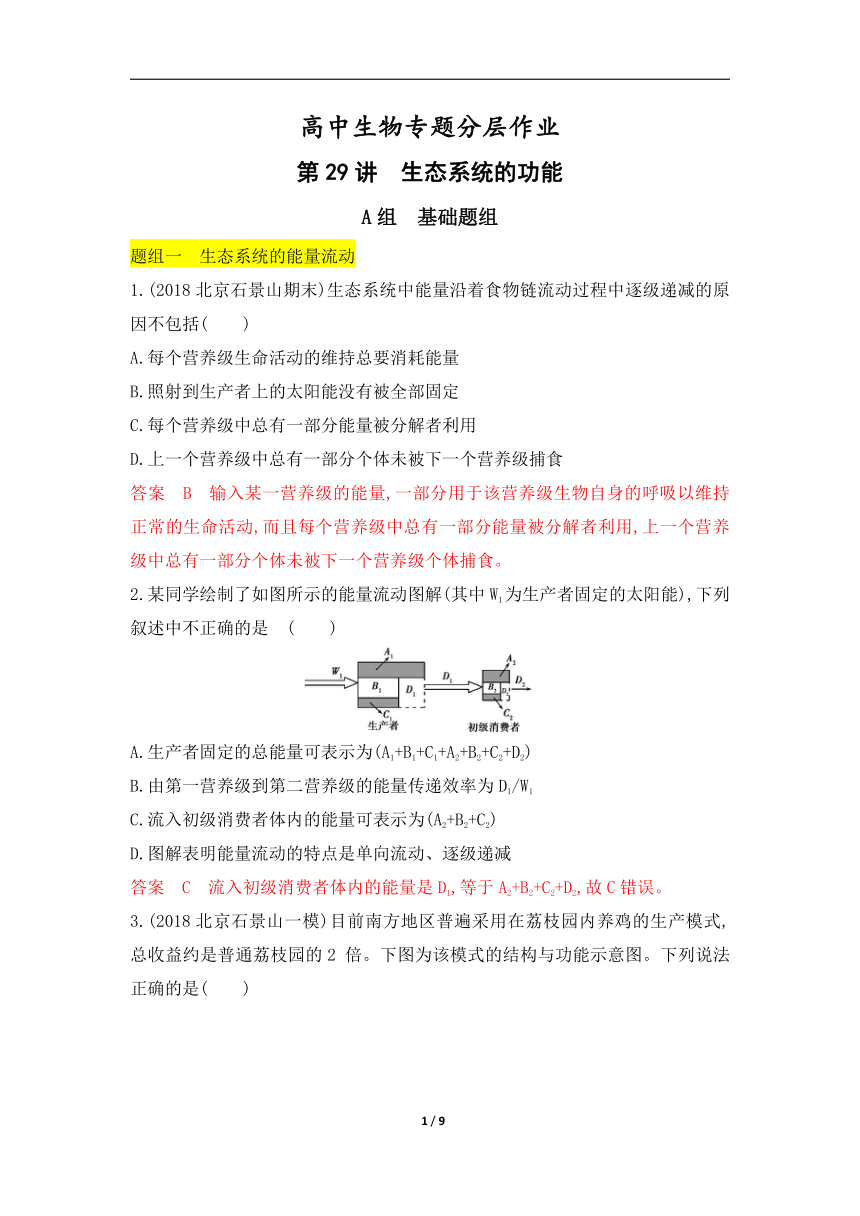

2.某同学绘制了如图所示的能量流动图解(其中W1为生产者固定的太阳能),下列叙述中不正确的是 ( )

A.生产者固定的总能量可表示为(A1+B1+C1+A2+B2+C2+D2)

B.由第一营养级到第二营养级的能量传递效率为D1/W1

C.流入初级消费者体内的能量可表示为(A2+B2+C2)

D.图解表明能量流动的特点是单向流动、逐级递减

答案 C 流入初级消费者体内的能量是D1,等于A2+B2+C2+D2,故C错误。

3.(2018北京石景山一模)目前南方地区普遍采用在荔枝园内养鸡的生产模式,总收益约是普通荔枝园的2 倍。下图为该模式的结构与功能示意图。下列说法正确的是( )

A.该模式遵循的原理主要是协调与平衡、生物多样性原理

B.鸡粪中所含的能量流入果树,促进果树的生长

C.与普通荔枝园相比,该模式提高了能量的利用率

D.荔枝树固定的太阳能是输入该系统的全部能量

答案 C 该模式遵循的原理主要是物质循环再生原理、生物多样性原理,A选项错误;鸡粪中所含的能量被分解者利用,产生的矿质元素被果树利用,促进果树的生长,B选项错误;该生态系统是人工生态系统,荔枝树固定的太阳能是输入该系统的总能量的一部分,D选项错误;与普通荔枝园相比,该模式增加了食物链环节,使能量多级利用,提高了能量的利用率,C选项正确。

题组二 生态系统的物质循环

4.(2018北京朝阳期末)如图为生态系统中碳循环的模式图。相关叙述正确的是( )

A.甲代表生产者,①可以代表化能合成作用

B.在食物链中占有碳元素最多的营养级可能是甲

C.该生态系统中的消费者为乙、丙

D.碳元素在甲、乙、丙、丁间以含碳有机物的形式传递

答案 B 据图确定甲是生产者,乙是消费者,丙是分解者,丁是二氧化碳库,C选项错误;①代表细胞呼吸,A选项错误;碳元素在甲、乙、丙生物群落内部以含碳有机物的形式传递,在生物群落与无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环,D选项错误;二氧化碳是通过生产者的同化作用固定进入生物群落内部的,故在食物链中占有碳元素最多的营养级可能是甲,B选项正确。

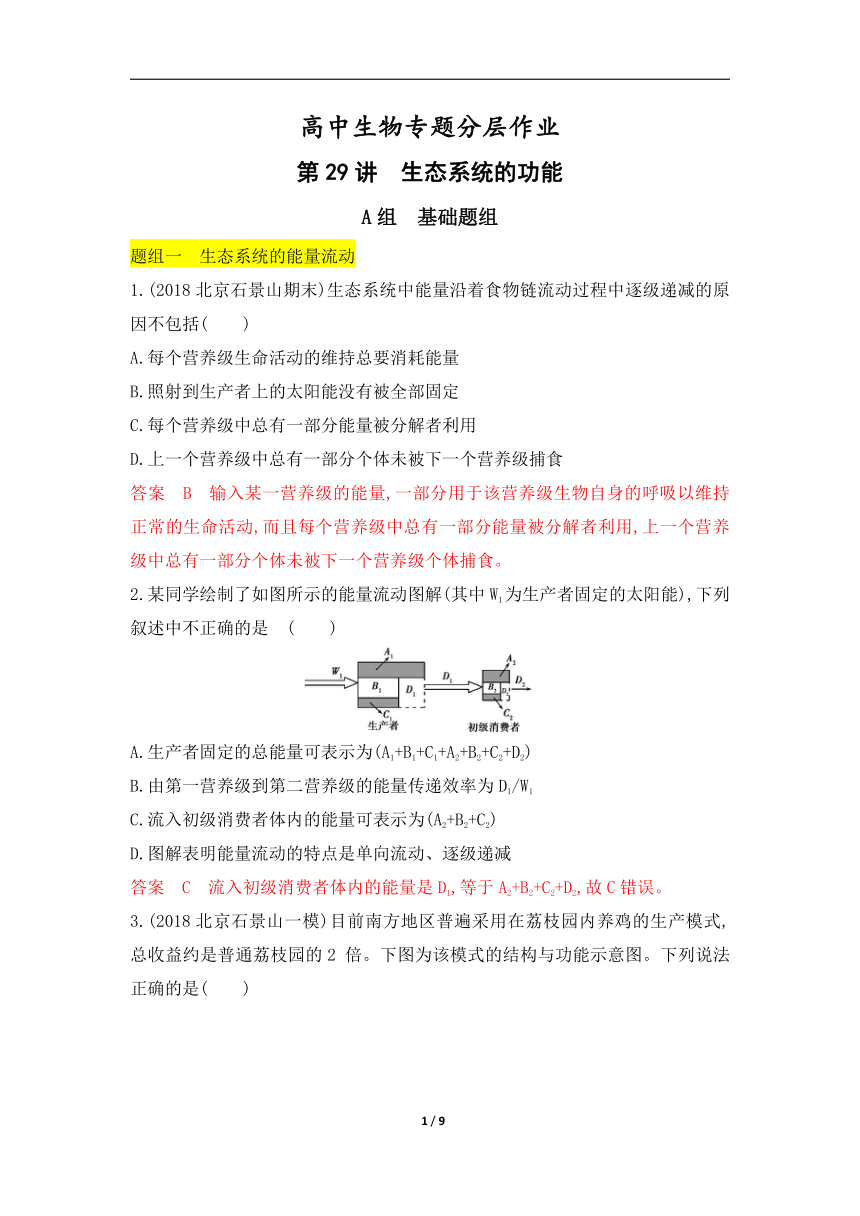

5.如图为某生态系统中碳循环示意图。下列相关叙述正确的是( )

A.缺少类群乙则生态系统的物质循环不能进行

B.图中b、c、d过程均可表示不同生物的呼吸量

C.图中甲、乙、丙、丁的全部生物构成了该生态系统的生物群落

D.由于细胞呼吸的消耗,乙对食物的同化量远小于摄入量

答案 C 根据题干和碳循环示意图可知,甲为生产者,乙为初级消费者,丙为次级消费者,丁为分解者。缺少类群乙,生态系统的物质循环能进行,A错误;图中c、d表示含碳有机物沿食物链的传递过程,B错误;图中甲、乙、丙、丁的全部生物,包含了该生态系统的所有种群,因此构成了该生态系统的生物群落,C正确;乙的摄入量,大部分经消化吸收转为同化的能量,少部分以粪便的形式排到环境中,乙同化的能量中有大部分通过呼吸作用散失,只有少部分用于乙的生长、发育、繁殖,D错误。

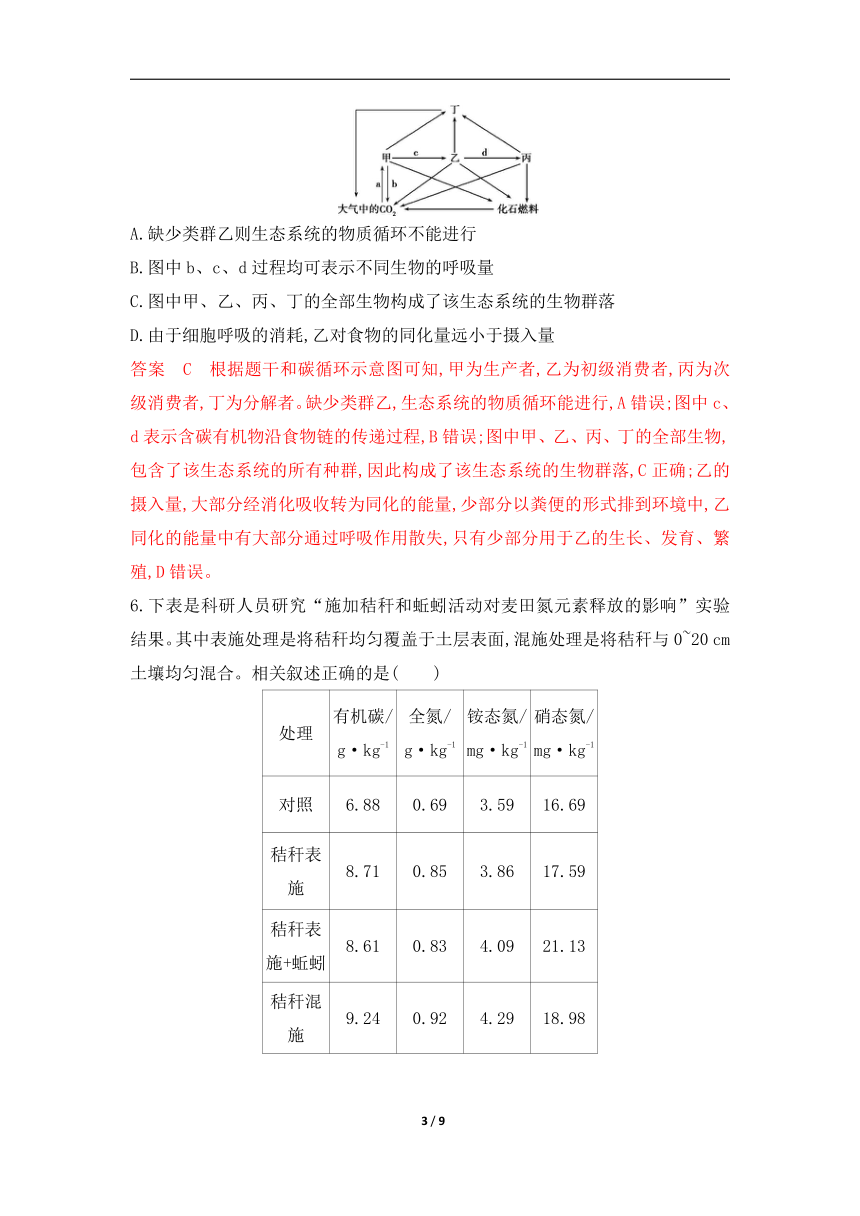

6.下表是科研人员研究“施加秸秆和蚯蚓活动对麦田氮元素释放的影响”实验结果。其中表施处理是将秸秆均匀覆盖于土层表面,混施处理是将秸秆与0~20 cm土壤均匀混合。相关叙述正确的是( )

处理

有机碳/

g·kg-1

全氮/

g·kg-1

铵态氮/

mg·kg-1

硝态氮/

mg·kg-1

对照

6.88

0.69

3.59

16.69

秸秆表施

8.71

0.85

3.86

17.59

秸秆表

施+蚯蚓

8.61

0.83

4.09

21.13

秸秆混施

9.24

0.92

4.29

18.98

秸秆混

施+蚯蚓

9.39

0.91

4.21

21.21

A.可用标志重捕法调查各样地土壤中动物类群数

B.农作物秸秆回田体现了物质和能量的循环再生原理

C.蚯蚓的存在显著提高了土壤中有机氮向各种无机氮的转化

D.混施秸秆土壤有机碳含量较高可能是低氧导致分解作用减弱

答案 D 调查土壤中动物类群数的方法一般是取样器取样法,A错误;农作物秸秆回田体现了物质循环再生原理,能量不能循环再生,B错误;土壤中的氮元素可分为有机氮和无机氮,两者之和称为全氮,通过表格数据分析,与秸秆混施相比,无机氮(即铵态氮、硝态氮等)在秸秆混施+蚯蚓中铵态氮含量下降,硝态氮含量上升,所以蚯蚓的存在提高土壤中“各种无机氮”的转化的说法错误,C错误;通常混施秸秆土壤表面氧气含量下降,土壤微生物的有氧呼吸速率下降,分解作用可能减弱,D正确。

题组三 生态系统的信息传递

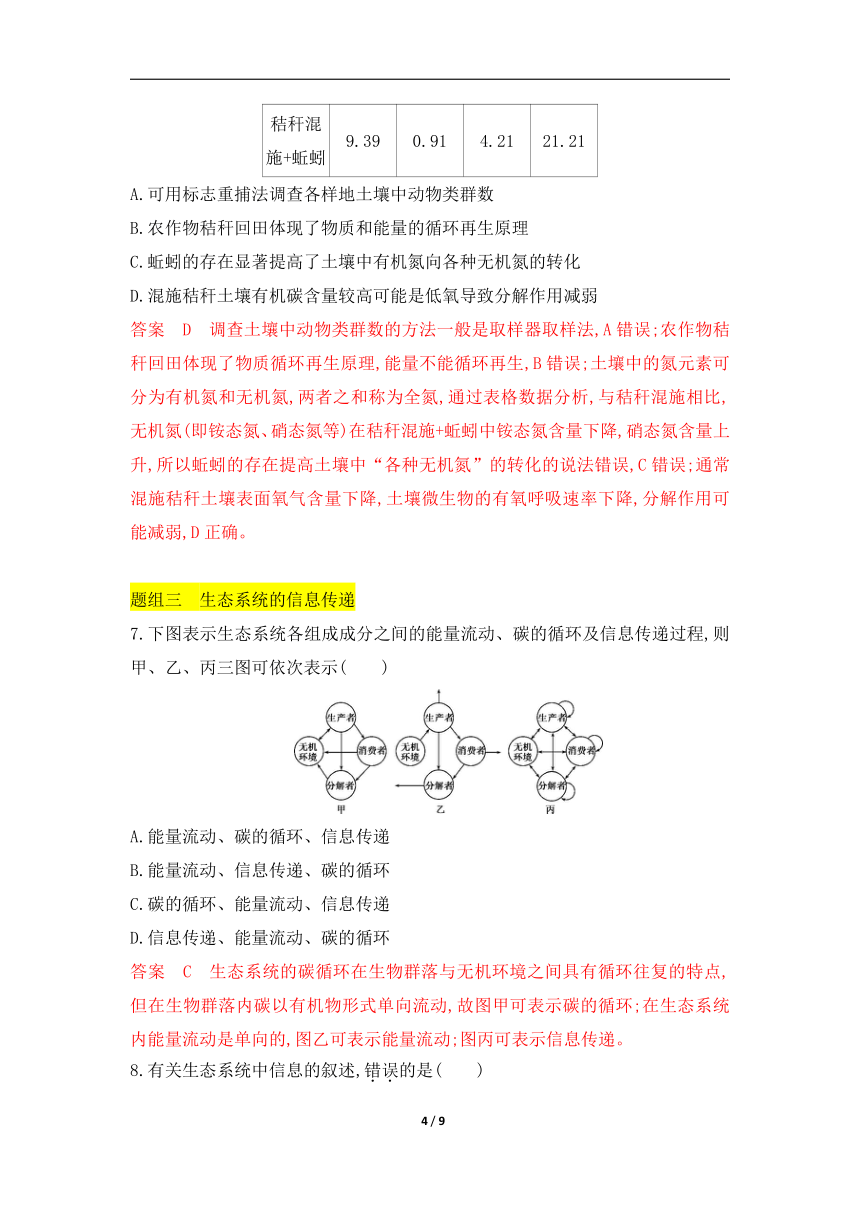

7.下图表示生态系统各组成成分之间的能量流动、碳的循环及信息传递过程,则甲、乙、丙三图可依次表示( )

A.能量流动、碳的循环、信息传递

B.能量流动、信息传递、碳的循环

C.碳的循环、能量流动、信息传递

D.信息传递、能量流动、碳的循环

答案 C 生态系统的碳循环在生物群落与无机环境之间具有循环往复的特点,但在生物群落内碳以有机物形式单向流动,故图甲可表示碳的循环;在生态系统内能量流动是单向的,图乙可表示能量流动;图丙可表示信息传递。

8.有关生态系统中信息的叙述,错误的是( )

A.信息传递是生态系统维持稳定所必需的

B.行为信息的传递能够调节生物的种间关系

C.精子和卵细胞通过细胞膜接触实现信息交流

D.生长激素进入靶细胞而发挥其信息调节的作用

答案 D 信息传递是生态系统的重要功能,是维持稳定所必需的,A正确;信息包括物理信息、化学信息和行为信息,信息传递能够调节生物的种间关系,B正确;精子和卵细胞通过细胞膜上的受体进行识别,C正确;生长激素能与靶细胞表面的受体结合,从而发挥信息调节的作用,D错误。

B组 提升题组

一、选择题

1.(2018北京丰台期末)北极北部冰雪覆盖的荒原地带和北极南部森林群落之间的过渡地区被称为苔原。在苔原生态系统中,动、植物种类稀少,其他生物大都直接或间接依靠地衣来维持生活。下列有关苔原生态系统的叙述不正确的是( )

A.地衣是苔原生态系统中的能量流动的起点

B.苔原生物群落只有水平结构没有垂直结构

C.寒冷利于苔原生态系统的土壤有机质的积累

D.南部森林群落会影响苔原的演替速度和方向

答案 B 群落是某一时间、某一空间范围内所有生物的总和,具有空间结构和时间结构。空间结构包括垂直结构和水平结构;时间结构包括季节变化和昼夜更替等,B选项错误。

2.(2018北京东城期末)如图为某生态系统植物光合作用积累的有机物被植食动物利用过程中的能量流动示意图。有关叙述不正确的是( )

A.①④与植物的呼吸消耗量之和即为输入该生态系统的总能量

B.②占①④之和的百分比为这两个营养级间的能量传递效率

C.③用于植食动物的生长、发育和繁殖

D.④⑤代表的能量可流向分解者

答案 B ①④之和为植物光合作用积累的有机物,即储存在植物体内的能量,与植物的呼吸消耗量之和为生产者同化的总能量,即输入该生态系统的总能量,A正确;能量传递效率为两个营养级同化量的比值,①④之和不是生产者的同化量,B错误;植物性动物有机物积累量就是用于植食性动物生长、发育和繁殖的能量,即为③,C正确;④⑤代表的能量一般流向分解者,D正确。

3.黑山寨地区利用栗树脱落枝叶制造的培养基种植栗蘑,下列相关叙述正确的是( )

A.栗树脱落枝叶中的能量不属于其同化量

B.栗蘑属于消费者,参与物质循环再生过程

C.该做法使能量更多地流向对人类有益的部分

D.该做法实现能量多级利用,提高能量传递效率

答案 C 栗树脱落枝叶中的能量属于其同化量,A错误;栗蘑属于分解者,B错误;该做法使能量更多地流向对人类有益的部分,C正确;该做法实现能量多级利用,但不能提高能量传递效率,D错误。

4.在某水生生态系统中,分布有水鸟、藻类、芦苇等动植物,某些水鸟具有秋季迁徙的习性。下列叙述不正确的是( )

A.该水生生态系统的物种数量随季节而发生变化

B.芦苇和藻类垂直分布导致该系统对光能的利用率降低

C.藻类和芦苇等固定的能量是流经该生态系统的总能量

D.动植物残体被微生物分解后可产生含氮化合物

答案 B 据题干中的信息,某些水鸟具有秋季迁徙的习性,所以该水生生态系统的物种数量随季节而发生变化;植物的垂直分层现象有利于提高生态系统对光能的利用率;藻类和芦苇等生产者所固定的能量是流经该生态系统的总能量;动植物残体中含有蛋白质等有机物,被微生物分解后可产生含氮化合物。

5.土壤中的微生物、作物根系和土壤动物的呼吸都会释放出大量的二氧化碳,统称为土壤呼吸,土壤呼吸是陆地生态系统碳循环的重要环节。下图是某林下的苔藓和凋落物覆盖条件下土壤呼吸的日变化动态。下列分析不正确的是( )

(注:Rs-裸为裸土土壤呼吸速率;Rs-苔为苔藓覆盖土壤呼吸速率;Rs-凋为凋落物覆盖土壤呼吸速率)

A.凋落物中的能量可供给分解者和其他各营养级生物利用

B.该生态系统中对碳循环起关键作用的环节是生产者和分解者

C.土壤表层的凋落物覆盖会影响土壤中有机物的分解速率

D.土壤表层的覆盖物提高土壤呼吸速率的原因可能与提高温度有关

答案 A 凋落物可被分解者分解,其中的能量可被分解者利用,但不能被其他各营养级利用,A错误;生态系统中生产者通过光合作用将CO2转化为有机物,进入生物群落,分解者将遗体、残骸、凋落物等分解成CO2和H2O,使C从生物群落回到无机环境,所以生产者和分解者在生态系统的碳循环中起关键性作用,B正确;分析图示,凋落物覆盖组的土壤呼吸速率明显高于裸土土壤呼吸速率,说明土壤表层的凋落物覆盖会影响土壤中有机物的分解速率,C正确;影响呼吸速率的主要环境因素是温度,所以土壤表层的覆盖物提高土壤呼吸速率的原因可能与提高温度有关,D正确。

6.狼蛛是肉食性动物,为探明其听觉在寻觅定位猎物中的作用,研究者比较了狼蛛对有果蝇振翅声源端和无果蝇振翅声源端的反应,实验装置及结果如下。相关说法错误的是( )

表 不同距离下狼蛛对有声源端和无声源端的选择指数比较

距离(cm)

有声源端选择指数(%)

无声源端选择指数(%)

3

80.55

19.45

6

69.45

30.55

9

69.45

30.55

12

61.11

38.89

15

50.00

50.00

A.在食物链中,狼蛛至少位于第三营养级

B.果蝇振翅声属于生态系统中的物理信息

C.狼蛛对有声源端选择指数与距离呈正相关

D.狼蛛接受刺激并作出反应的结构基础是反射弧

答案 C 在食物链中,第一营养级是生产者,第二营养级是草食性动物,第三营养级以上者是肉食性动物,狼蛛是肉食性动物,至少位于第三营养级,A正确;生态系统的信息传递包括三种形式,物理信息、化学信息和行为信息,果蝇的振翅声属于物理信息,B正确;由表可知,狼蛛对有声源端选择指数与距离呈负有关,狼蛛对无声源端选择指数与距离呈正相关,C错误;狼蛛接受外界刺激并作出反应属于反射,反射的结构基础是反射弧,D正确。

二、非选择题

7.图1表示某天然水库生态系统中各成分之间的联系,图2表示能量流经F营养级的示意图(a、b、c表示能量)。回答下列问题:

(1)图1中缺少的箭头是 (用图中字母表示)。?

(2)图2中能量b用于 。?

(3)若被F摄入的能量为m千焦,其粪便能量为n千焦,c1中的能量为e千焦,则最终流入最高营养级的能量最多是 。?

(4)该水库被人开发用于人工养鱼后,为了提高鱼类的产量,必须不断投放饵料,大量投饵后,水体常会出现有害的硫化物,这些硫化物最可能是饵料中的 分解产生的。?

(5)由于高密度水产养殖常会引起水库富营养化,利用稻田生态系统净化(如图3所示),能有效解决这一问题。通过稻田净化,B处水样中可溶性有机物浓度比A处显著下降,其主要原因是稻田中的 (填序号)微生物分解了大量有机物。?

①好氧 ②光合放氧 ③厌氧 ④兼性厌氧

(6)出现藻类水华的鱼塘尾水流经稻田后,B处水样中藻类数量大大减少,从生态学角度分析,藻类大量减少的原因有 。?

答案 (1)E→C

(2)自身的生长、发育和繁殖

(3)(m-n)×%kJ

(4)蛋白质

(5)①③④

(6)水稻竞争光照和营养、动物摄食、微生物等产生杀藻物质(合理即可)

解析 (1)图1表示生态系统各成分,E为生产者,A为非生物的物质和能量,F、D、B为消费者,C为分解者,生产者有部分物质和能量可以流向分解者,图中缺少E到C的箭头。(2)分析图2,a为同化量,其去路为呼吸消耗的能量c1和用于自身生长发育和繁殖的能量b。(3)由图1知,该食物链有四个营养级,第二营养级的同化量=摄入量-粪便量=m-n,流向最高营养级的能量最多为(m-n)×20%×20%。(4)构成细胞的有机物中,蛋白质含有S,所以这些硫化物是分解者分解蛋白质产生的。(5)光合放氧菌利用光能将无机物合成有机物,不能分解有机物,而其他的异养型微生物都可以分解有机物。(6)由于水稻竞争光照和营养,动物摄食藻类,而且一些微生物代谢产生了杀藻物质,使藻类数量下降。

第29讲 生态系统的功能

A组 基础题组

题组一 生态系统的能量流动

1.(2018北京石景山期末)生态系统中能量沿着食物链流动过程中逐级递减的原因不包括( )

A.每个营养级生命活动的维持总要消耗能量

B.照射到生产者上的太阳能没有被全部固定

C.每个营养级中总有一部分能量被分解者利用

D.上一个营养级中总有一部分个体未被下一个营养级捕食

答案 B 输入某一营养级的能量,一部分用于该营养级生物自身的呼吸以维持正常的生命活动,而且每个营养级中总有一部分能量被分解者利用,上一个营养级中总有一部分个体未被下一个营养级个体捕食。

2.某同学绘制了如图所示的能量流动图解(其中W1为生产者固定的太阳能),下列叙述中不正确的是 ( )

A.生产者固定的总能量可表示为(A1+B1+C1+A2+B2+C2+D2)

B.由第一营养级到第二营养级的能量传递效率为D1/W1

C.流入初级消费者体内的能量可表示为(A2+B2+C2)

D.图解表明能量流动的特点是单向流动、逐级递减

答案 C 流入初级消费者体内的能量是D1,等于A2+B2+C2+D2,故C错误。

3.(2018北京石景山一模)目前南方地区普遍采用在荔枝园内养鸡的生产模式,总收益约是普通荔枝园的2 倍。下图为该模式的结构与功能示意图。下列说法正确的是( )

A.该模式遵循的原理主要是协调与平衡、生物多样性原理

B.鸡粪中所含的能量流入果树,促进果树的生长

C.与普通荔枝园相比,该模式提高了能量的利用率

D.荔枝树固定的太阳能是输入该系统的全部能量

答案 C 该模式遵循的原理主要是物质循环再生原理、生物多样性原理,A选项错误;鸡粪中所含的能量被分解者利用,产生的矿质元素被果树利用,促进果树的生长,B选项错误;该生态系统是人工生态系统,荔枝树固定的太阳能是输入该系统的总能量的一部分,D选项错误;与普通荔枝园相比,该模式增加了食物链环节,使能量多级利用,提高了能量的利用率,C选项正确。

题组二 生态系统的物质循环

4.(2018北京朝阳期末)如图为生态系统中碳循环的模式图。相关叙述正确的是( )

A.甲代表生产者,①可以代表化能合成作用

B.在食物链中占有碳元素最多的营养级可能是甲

C.该生态系统中的消费者为乙、丙

D.碳元素在甲、乙、丙、丁间以含碳有机物的形式传递

答案 B 据图确定甲是生产者,乙是消费者,丙是分解者,丁是二氧化碳库,C选项错误;①代表细胞呼吸,A选项错误;碳元素在甲、乙、丙生物群落内部以含碳有机物的形式传递,在生物群落与无机环境之间主要以二氧化碳的形式循环,D选项错误;二氧化碳是通过生产者的同化作用固定进入生物群落内部的,故在食物链中占有碳元素最多的营养级可能是甲,B选项正确。

5.如图为某生态系统中碳循环示意图。下列相关叙述正确的是( )

A.缺少类群乙则生态系统的物质循环不能进行

B.图中b、c、d过程均可表示不同生物的呼吸量

C.图中甲、乙、丙、丁的全部生物构成了该生态系统的生物群落

D.由于细胞呼吸的消耗,乙对食物的同化量远小于摄入量

答案 C 根据题干和碳循环示意图可知,甲为生产者,乙为初级消费者,丙为次级消费者,丁为分解者。缺少类群乙,生态系统的物质循环能进行,A错误;图中c、d表示含碳有机物沿食物链的传递过程,B错误;图中甲、乙、丙、丁的全部生物,包含了该生态系统的所有种群,因此构成了该生态系统的生物群落,C正确;乙的摄入量,大部分经消化吸收转为同化的能量,少部分以粪便的形式排到环境中,乙同化的能量中有大部分通过呼吸作用散失,只有少部分用于乙的生长、发育、繁殖,D错误。

6.下表是科研人员研究“施加秸秆和蚯蚓活动对麦田氮元素释放的影响”实验结果。其中表施处理是将秸秆均匀覆盖于土层表面,混施处理是将秸秆与0~20 cm土壤均匀混合。相关叙述正确的是( )

处理

有机碳/

g·kg-1

全氮/

g·kg-1

铵态氮/

mg·kg-1

硝态氮/

mg·kg-1

对照

6.88

0.69

3.59

16.69

秸秆表施

8.71

0.85

3.86

17.59

秸秆表

施+蚯蚓

8.61

0.83

4.09

21.13

秸秆混施

9.24

0.92

4.29

18.98

秸秆混

施+蚯蚓

9.39

0.91

4.21

21.21

A.可用标志重捕法调查各样地土壤中动物类群数

B.农作物秸秆回田体现了物质和能量的循环再生原理

C.蚯蚓的存在显著提高了土壤中有机氮向各种无机氮的转化

D.混施秸秆土壤有机碳含量较高可能是低氧导致分解作用减弱

答案 D 调查土壤中动物类群数的方法一般是取样器取样法,A错误;农作物秸秆回田体现了物质循环再生原理,能量不能循环再生,B错误;土壤中的氮元素可分为有机氮和无机氮,两者之和称为全氮,通过表格数据分析,与秸秆混施相比,无机氮(即铵态氮、硝态氮等)在秸秆混施+蚯蚓中铵态氮含量下降,硝态氮含量上升,所以蚯蚓的存在提高土壤中“各种无机氮”的转化的说法错误,C错误;通常混施秸秆土壤表面氧气含量下降,土壤微生物的有氧呼吸速率下降,分解作用可能减弱,D正确。

题组三 生态系统的信息传递

7.下图表示生态系统各组成成分之间的能量流动、碳的循环及信息传递过程,则甲、乙、丙三图可依次表示( )

A.能量流动、碳的循环、信息传递

B.能量流动、信息传递、碳的循环

C.碳的循环、能量流动、信息传递

D.信息传递、能量流动、碳的循环

答案 C 生态系统的碳循环在生物群落与无机环境之间具有循环往复的特点,但在生物群落内碳以有机物形式单向流动,故图甲可表示碳的循环;在生态系统内能量流动是单向的,图乙可表示能量流动;图丙可表示信息传递。

8.有关生态系统中信息的叙述,错误的是( )

A.信息传递是生态系统维持稳定所必需的

B.行为信息的传递能够调节生物的种间关系

C.精子和卵细胞通过细胞膜接触实现信息交流

D.生长激素进入靶细胞而发挥其信息调节的作用

答案 D 信息传递是生态系统的重要功能,是维持稳定所必需的,A正确;信息包括物理信息、化学信息和行为信息,信息传递能够调节生物的种间关系,B正确;精子和卵细胞通过细胞膜上的受体进行识别,C正确;生长激素能与靶细胞表面的受体结合,从而发挥信息调节的作用,D错误。

B组 提升题组

一、选择题

1.(2018北京丰台期末)北极北部冰雪覆盖的荒原地带和北极南部森林群落之间的过渡地区被称为苔原。在苔原生态系统中,动、植物种类稀少,其他生物大都直接或间接依靠地衣来维持生活。下列有关苔原生态系统的叙述不正确的是( )

A.地衣是苔原生态系统中的能量流动的起点

B.苔原生物群落只有水平结构没有垂直结构

C.寒冷利于苔原生态系统的土壤有机质的积累

D.南部森林群落会影响苔原的演替速度和方向

答案 B 群落是某一时间、某一空间范围内所有生物的总和,具有空间结构和时间结构。空间结构包括垂直结构和水平结构;时间结构包括季节变化和昼夜更替等,B选项错误。

2.(2018北京东城期末)如图为某生态系统植物光合作用积累的有机物被植食动物利用过程中的能量流动示意图。有关叙述不正确的是( )

A.①④与植物的呼吸消耗量之和即为输入该生态系统的总能量

B.②占①④之和的百分比为这两个营养级间的能量传递效率

C.③用于植食动物的生长、发育和繁殖

D.④⑤代表的能量可流向分解者

答案 B ①④之和为植物光合作用积累的有机物,即储存在植物体内的能量,与植物的呼吸消耗量之和为生产者同化的总能量,即输入该生态系统的总能量,A正确;能量传递效率为两个营养级同化量的比值,①④之和不是生产者的同化量,B错误;植物性动物有机物积累量就是用于植食性动物生长、发育和繁殖的能量,即为③,C正确;④⑤代表的能量一般流向分解者,D正确。

3.黑山寨地区利用栗树脱落枝叶制造的培养基种植栗蘑,下列相关叙述正确的是( )

A.栗树脱落枝叶中的能量不属于其同化量

B.栗蘑属于消费者,参与物质循环再生过程

C.该做法使能量更多地流向对人类有益的部分

D.该做法实现能量多级利用,提高能量传递效率

答案 C 栗树脱落枝叶中的能量属于其同化量,A错误;栗蘑属于分解者,B错误;该做法使能量更多地流向对人类有益的部分,C正确;该做法实现能量多级利用,但不能提高能量传递效率,D错误。

4.在某水生生态系统中,分布有水鸟、藻类、芦苇等动植物,某些水鸟具有秋季迁徙的习性。下列叙述不正确的是( )

A.该水生生态系统的物种数量随季节而发生变化

B.芦苇和藻类垂直分布导致该系统对光能的利用率降低

C.藻类和芦苇等固定的能量是流经该生态系统的总能量

D.动植物残体被微生物分解后可产生含氮化合物

答案 B 据题干中的信息,某些水鸟具有秋季迁徙的习性,所以该水生生态系统的物种数量随季节而发生变化;植物的垂直分层现象有利于提高生态系统对光能的利用率;藻类和芦苇等生产者所固定的能量是流经该生态系统的总能量;动植物残体中含有蛋白质等有机物,被微生物分解后可产生含氮化合物。

5.土壤中的微生物、作物根系和土壤动物的呼吸都会释放出大量的二氧化碳,统称为土壤呼吸,土壤呼吸是陆地生态系统碳循环的重要环节。下图是某林下的苔藓和凋落物覆盖条件下土壤呼吸的日变化动态。下列分析不正确的是( )

(注:Rs-裸为裸土土壤呼吸速率;Rs-苔为苔藓覆盖土壤呼吸速率;Rs-凋为凋落物覆盖土壤呼吸速率)

A.凋落物中的能量可供给分解者和其他各营养级生物利用

B.该生态系统中对碳循环起关键作用的环节是生产者和分解者

C.土壤表层的凋落物覆盖会影响土壤中有机物的分解速率

D.土壤表层的覆盖物提高土壤呼吸速率的原因可能与提高温度有关

答案 A 凋落物可被分解者分解,其中的能量可被分解者利用,但不能被其他各营养级利用,A错误;生态系统中生产者通过光合作用将CO2转化为有机物,进入生物群落,分解者将遗体、残骸、凋落物等分解成CO2和H2O,使C从生物群落回到无机环境,所以生产者和分解者在生态系统的碳循环中起关键性作用,B正确;分析图示,凋落物覆盖组的土壤呼吸速率明显高于裸土土壤呼吸速率,说明土壤表层的凋落物覆盖会影响土壤中有机物的分解速率,C正确;影响呼吸速率的主要环境因素是温度,所以土壤表层的覆盖物提高土壤呼吸速率的原因可能与提高温度有关,D正确。

6.狼蛛是肉食性动物,为探明其听觉在寻觅定位猎物中的作用,研究者比较了狼蛛对有果蝇振翅声源端和无果蝇振翅声源端的反应,实验装置及结果如下。相关说法错误的是( )

表 不同距离下狼蛛对有声源端和无声源端的选择指数比较

距离(cm)

有声源端选择指数(%)

无声源端选择指数(%)

3

80.55

19.45

6

69.45

30.55

9

69.45

30.55

12

61.11

38.89

15

50.00

50.00

A.在食物链中,狼蛛至少位于第三营养级

B.果蝇振翅声属于生态系统中的物理信息

C.狼蛛对有声源端选择指数与距离呈正相关

D.狼蛛接受刺激并作出反应的结构基础是反射弧

答案 C 在食物链中,第一营养级是生产者,第二营养级是草食性动物,第三营养级以上者是肉食性动物,狼蛛是肉食性动物,至少位于第三营养级,A正确;生态系统的信息传递包括三种形式,物理信息、化学信息和行为信息,果蝇的振翅声属于物理信息,B正确;由表可知,狼蛛对有声源端选择指数与距离呈负有关,狼蛛对无声源端选择指数与距离呈正相关,C错误;狼蛛接受外界刺激并作出反应属于反射,反射的结构基础是反射弧,D正确。

二、非选择题

7.图1表示某天然水库生态系统中各成分之间的联系,图2表示能量流经F营养级的示意图(a、b、c表示能量)。回答下列问题:

(1)图1中缺少的箭头是 (用图中字母表示)。?

(2)图2中能量b用于 。?

(3)若被F摄入的能量为m千焦,其粪便能量为n千焦,c1中的能量为e千焦,则最终流入最高营养级的能量最多是 。?

(4)该水库被人开发用于人工养鱼后,为了提高鱼类的产量,必须不断投放饵料,大量投饵后,水体常会出现有害的硫化物,这些硫化物最可能是饵料中的 分解产生的。?

(5)由于高密度水产养殖常会引起水库富营养化,利用稻田生态系统净化(如图3所示),能有效解决这一问题。通过稻田净化,B处水样中可溶性有机物浓度比A处显著下降,其主要原因是稻田中的 (填序号)微生物分解了大量有机物。?

①好氧 ②光合放氧 ③厌氧 ④兼性厌氧

(6)出现藻类水华的鱼塘尾水流经稻田后,B处水样中藻类数量大大减少,从生态学角度分析,藻类大量减少的原因有 。?

答案 (1)E→C

(2)自身的生长、发育和繁殖

(3)(m-n)×%kJ

(4)蛋白质

(5)①③④

(6)水稻竞争光照和营养、动物摄食、微生物等产生杀藻物质(合理即可)

解析 (1)图1表示生态系统各成分,E为生产者,A为非生物的物质和能量,F、D、B为消费者,C为分解者,生产者有部分物质和能量可以流向分解者,图中缺少E到C的箭头。(2)分析图2,a为同化量,其去路为呼吸消耗的能量c1和用于自身生长发育和繁殖的能量b。(3)由图1知,该食物链有四个营养级,第二营养级的同化量=摄入量-粪便量=m-n,流向最高营养级的能量最多为(m-n)×20%×20%。(4)构成细胞的有机物中,蛋白质含有S,所以这些硫化物是分解者分解蛋白质产生的。(5)光合放氧菌利用光能将无机物合成有机物,不能分解有机物,而其他的异养型微生物都可以分解有机物。(6)由于水稻竞争光照和营养,动物摄食藻类,而且一些微生物代谢产生了杀藻物质,使藻类数量下降。

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园