3.5.3 生态系统的物质循环课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 3.5.3 生态系统的物质循环课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-14 00:30:43 | ||

图片预览

文档简介

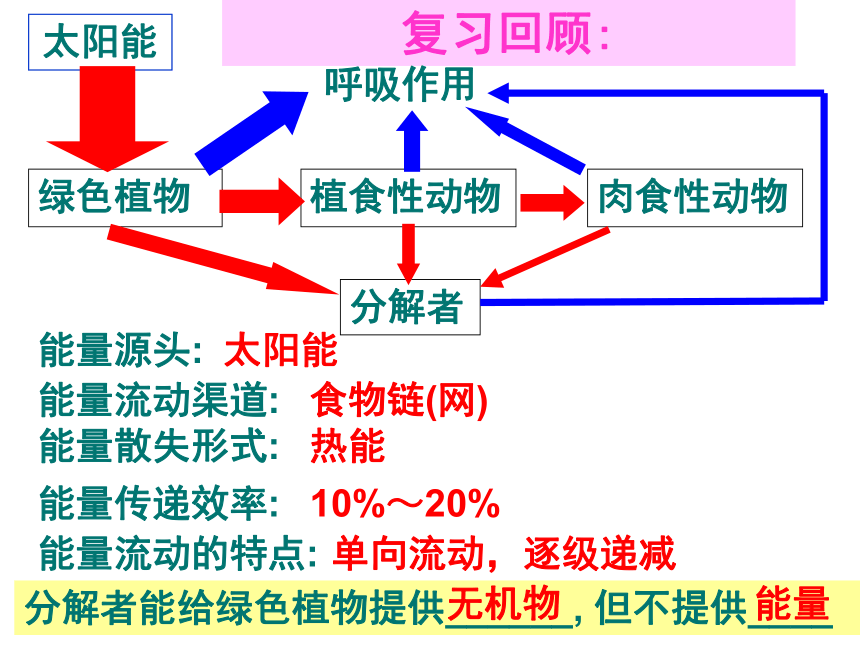

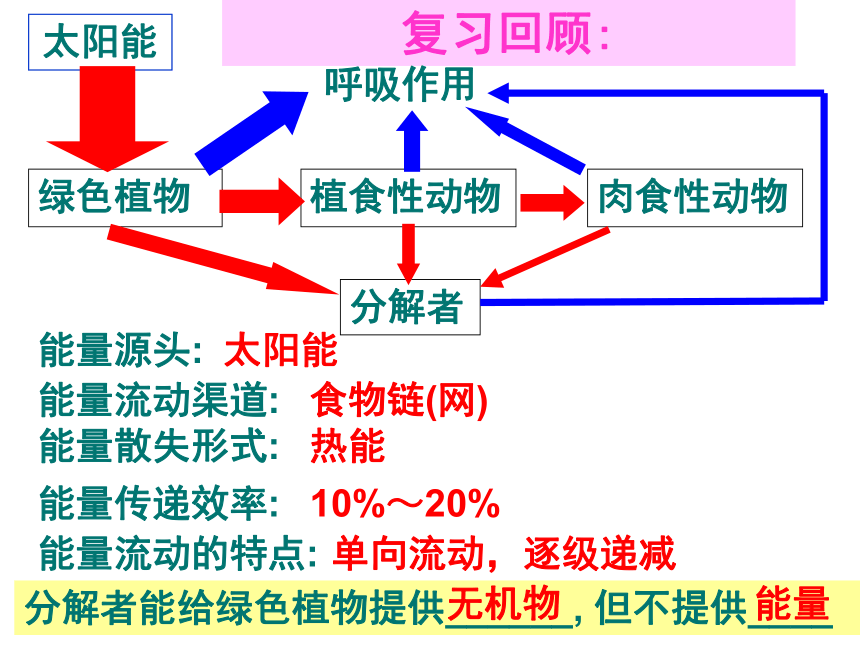

复习回顾:

绿色植物

植食性动物

分解者

肉食性动物

太阳能

能量源头:

能量流动渠道:

能量传递效率:

能量流动的特点:

太阳能

食物链(网)

10%~20%

单向流动,逐级递减

分解者能给绿色植物提供______, 但不提供____

呼吸作用

能量散失形式:

热能

无机物

能量

第五章 生态系统及其稳定性

第3节

生态系统的物质循环

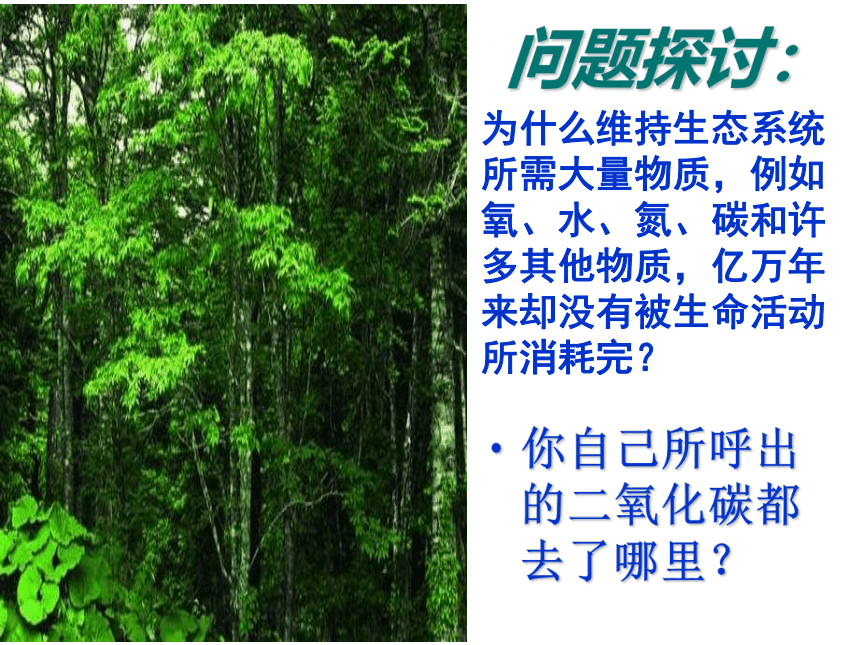

为什么维持生态系统所需大量物质,例如氧、水、氮、碳和许多其他物质,亿万年来却没有被生命活动所消耗完?

问题探讨:

你自己所呼出的二氧化碳都去了哪里?

思考与讨论:

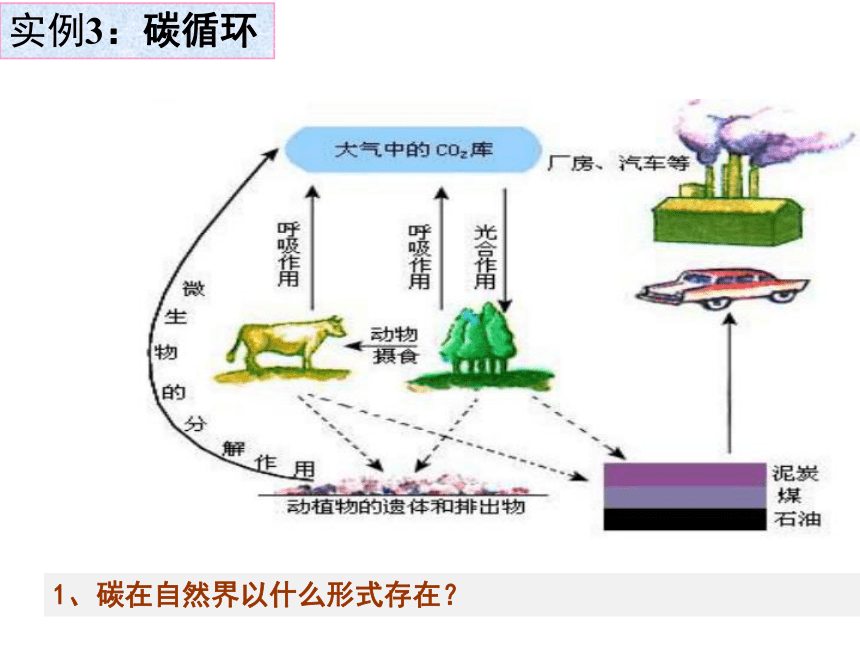

1、碳在自然界以什么形式存在?

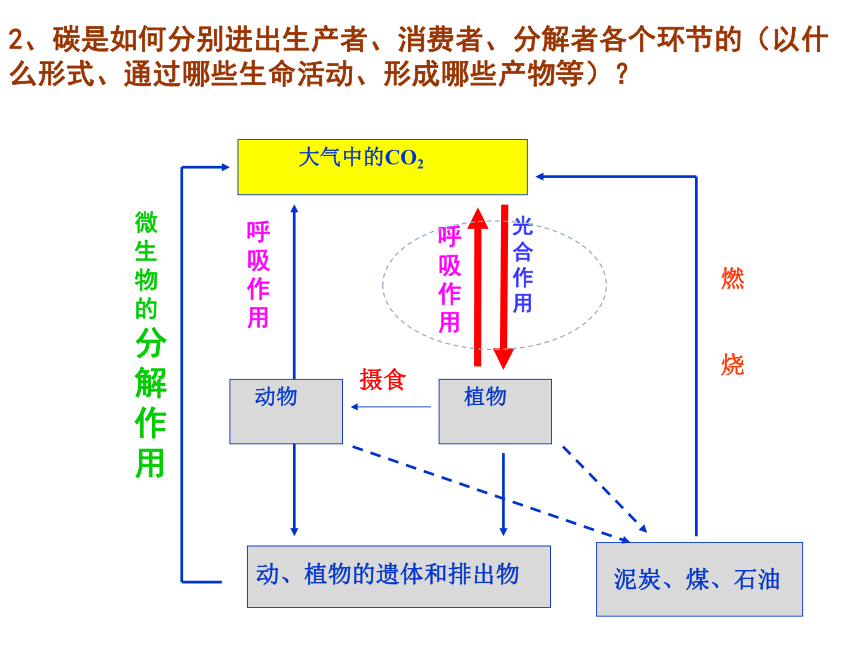

2、碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节(以什么形式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)?

一、碳循环:

碳元素约占生物体干重的49%,碳是有机化合物的“骨架”,没有碳就没有生命。

1、碳在自然界以什么形式存在?

实例3:碳循环

大气中的CO2

光

合

作

用

呼

吸

作

用

微

生

物

的

分

解

作

用

呼

吸

作

用

植物

动物

摄食

动、植物的遗体和排出物

燃

烧

泥炭、煤、石油

2、碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节的(以什么形式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)?

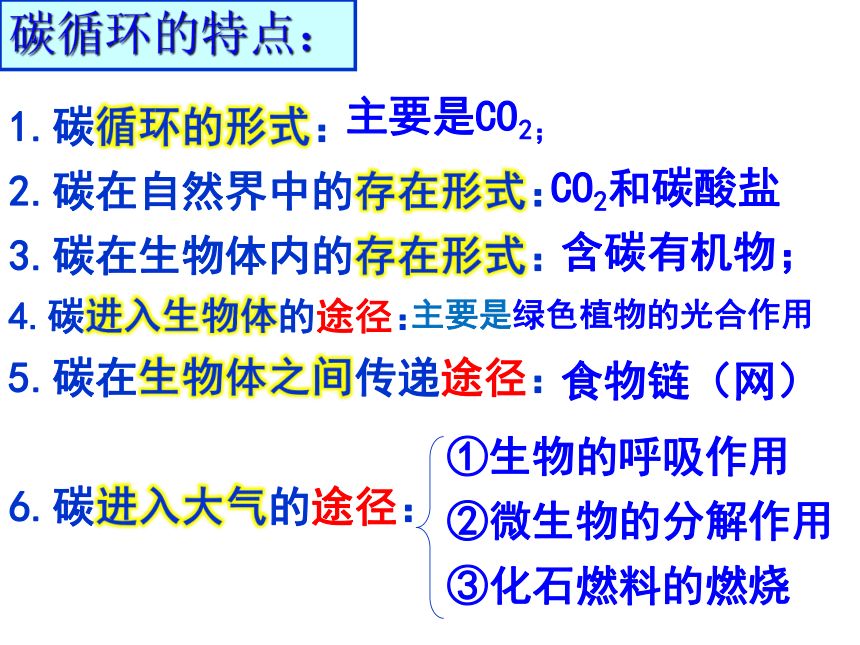

1.碳循环的形式:

2.碳在自然界中的存在形式:

3.碳在生物体内的存在形式:

4.碳进入生物体的途径:

5.碳在生物体之间传递途径:

6.碳进入大气的途径:

主要是CO2;

CO2和碳酸盐

含碳有机物;

主要是绿色植物的光合作用

食物链(网)

①生物的呼吸作用

②微生物的分解作用

③化石燃料的燃烧

碳循环的特点:

生产者

消费者

分解者

大气中的CO2库

化石燃料

(1)碳从无机环境进入生物群落的途径有:_____作用和____________作用。

(4)在生物群落内部,碳通过______________,以含____有机物的形式传递。

(3)在无机环境与生物群落之间, 碳以_____的形式循环.

(2)碳进入大气的途径有:______________________

光合

呼吸作用、分解作用、燃烧

CO2

碳

练习:1

食物链和食物网

化能合成

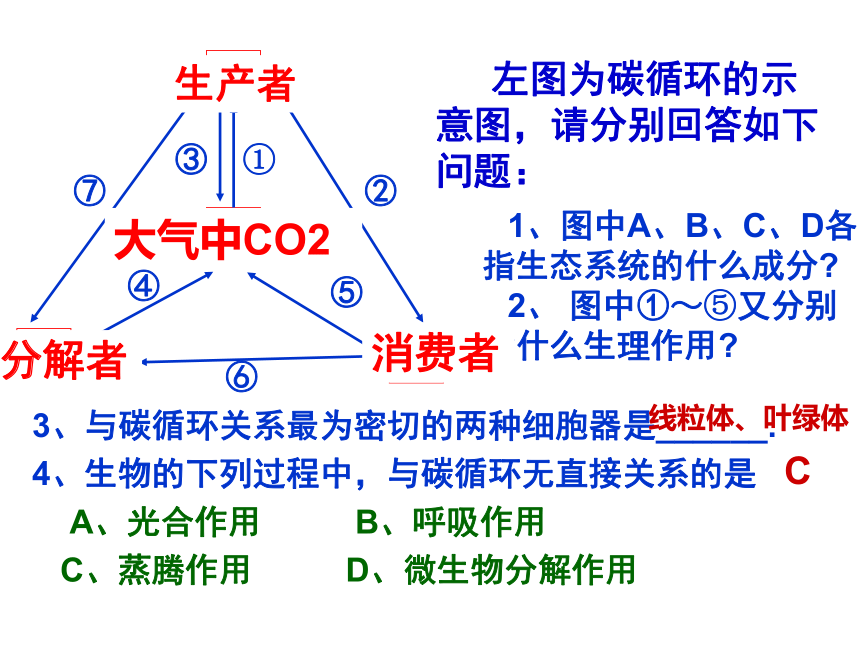

1、图中A、B、C、D各指生态系统的什么成分?

2、 图中①~⑤又分别指什么生理作用?

C

左图为碳循环的示意图,请分别回答如下问题:

D

A

B

①

③

⑦

⑤

④

⑥

②

生产者

大气中CO2

消费者

分解者

3、与碳循环关系最为密切的两种细胞器是______.

4、生物的下列过程中,与碳循环无直接关系的是

A、光合作用 B、呼吸作用

C、蒸腾作用 D、微生物分解作用

线粒体、叶绿体

C

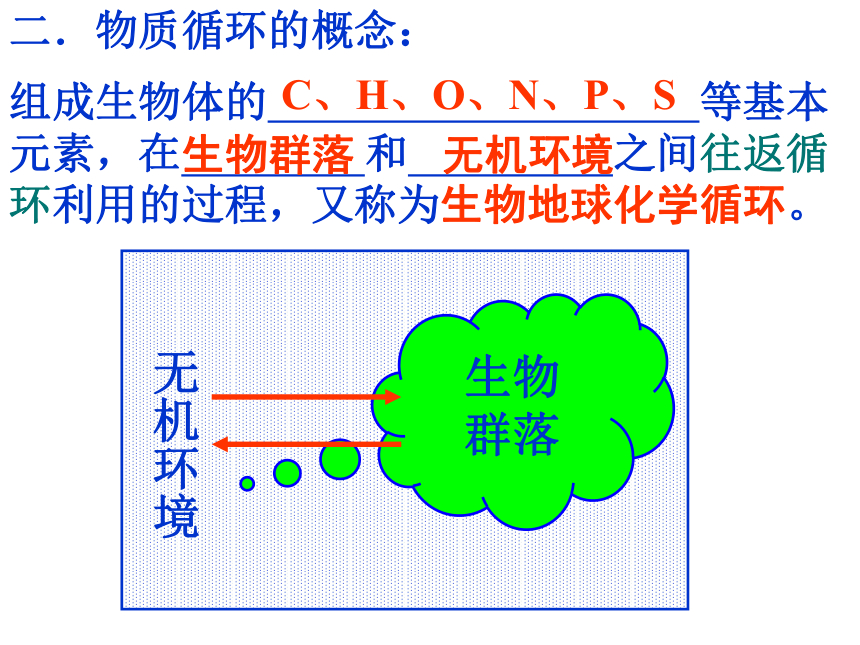

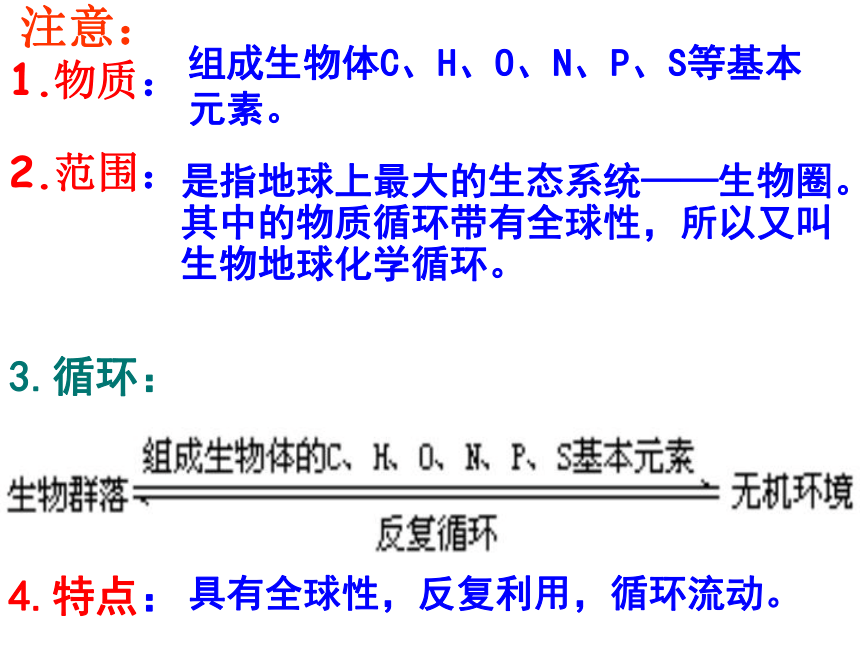

二.物质循环的概念:

组成生物体的 等基本元素,在 和 之间往返循环利用的过程,又称为生物地球化学循环。

C、H、O、N、P、S

无机环境

生物

群落

生物群落 无机环境

抓住要点:

1、这里的“物质”指的是 ?

2、循环的范围是?

3、这里的“循环”是指在 往返出现?

4、物质循环具有什么特点?

注意:

1.物质:

2.范围:

4.特点:

3.循环:

是指地球上最大的生态系统——生物圈。其中的物质循环带有全球性,所以又叫生物地球化学循环。

组成生物体C、H、O、N、P、S等基本元素。

具有全球性,反复利用,循环流动。

施用农药DDT 的地区,虽然只占陆地面积的一小部分,可是在远离施药地区的南极动物企鹅体内也发现了DDT,南极动物体内为何会出现DDT?此现象说明了什么?

全球性

1、下列有关生态系统的物质循环的叙述中,不正确的是( )。

?A.所指的物质是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素

?B.所说的生态系统是地球上最大的生态系统

?C.所说的循环是指物质在生物和无机环境之间反复出现、循环流动

?D.物质在循环过程中不断递减

练习:

D

温室效应的控制不止是某一个国家的事情,为此1997年12月11日联合国在日本东京有关温室气体的排放签署了《京都议定书》,这基于物质循环具有_________的特点。

2、下图是一幅1989年世界环境日主题的宣传画

全球性

社会热点:温室效应

1、温室气体:

CO2过多

2、CO2增多的原因

化石燃料的大量燃烧

森林、草原等植被的破坏

3、温室效应的危害

极地冰川加速融化

沿海城市被淹没

农田减少,粮食减产

如何解决“温室效应” ?

1、减少煤、石油等化石燃料的燃烧,提高能效。

2、开发新的洁净能源,如核能、太阳能、风能、水能等。

3、大面积植树造林,降低空气中CO2含量。

总结:能量流动和物质循环的区别和联系

能量流动

物质循环

形式

过程

范围

特点

联系

主要以有机物形式

沿食物链(网)单向流动

生态系统各营养级

单向流动,逐级递减

主要以无机物形式

在无机环境与生物群落之间反复循环

全球性(生物圈)

往复循环,全球性

1、能量流动的过程离不开物质的合成与分解;

2、物质是能量流动的载体;

3、能量是物质循环的动力。

是生态系统主要功能,同时进行,相互依存,不可分割

练习:

1.下图是自然界碳循环的简图,图中的A、B、C 、D各代表在生态系统各成分中何种成分?

C为生产者,B为分解者,A为消费者,D无机环境

C

D

B

A

2.20世纪60年代,美国农庄主为了提高农作物产量,曾用飞机反复大面积地喷洒有机磷杀虫剂,几年后显而易见的是( )

B

①彻底消灭了该地区的害虫

②害虫的抗药性愈来愈强

③消灭了该地区杂草

④这个地区鸟类数量减少

⑤未喷洒农药的邻近地区一带生物体内也含有农药的成分

A ①② B ②④⑤ C ③④ D ②③

3.下面是甲乙丙丁四个种群在一个达到生态平衡的环境中含有的总能量和残留农药的DDT的平均浓度

种群

甲

乙

丙

丁

能量

2.8×109

1.3×108

9.1×107

2.9×107

DDT浓度

0.04

0.35

0.39

3.4

1)这四个种群中属于生产者的是_________

2)写出四个种群的能量流动渠道:___________

3)在能量流动的渠道中,_______越高,生物体内的DDT浓度越高,这种现象称为_______

甲

乙

甲

丙

丁

营养级

生物富集

生物群落与无机环境

a

b

c

4、下图为生态系统碳循环示意图,其中甲、乙、丙表示生态系统中的三种成分。

(1)生态系统的碳循环是指碳元素在_____________________之间不断循环的过程

(2)大气中的CO2可以在绿色植物的_____ (在a~c中选择)中合成有机物;

含碳有机物在_______和_______ (在a~c中选择)可以分解为CO2

(3)甲代表________,乙代表__________,丙代表__________

(4)X与甲中图示生物类群的能量来源不同,X代表的生物为_______________

(5)丙成分除了有图中所示生物外,还有_______和_______等生物。这些生物

与丙中图示生物不同,Y的细胞结构最主要的特点是______________________

生产者

消费者

分解者

硝化细菌等

真菌

蚯蚓

有核膜包围的细胞核

土壤微生物的分解作用

细菌、放线菌、真菌等

一、土壤中微生物:

微生物能分泌多种水解酶将大分子有机物分解成小分子有机物,如纤维素酶、淀粉酶可将纤维素、淀粉水解成葡萄糖。然后被分解者吸收到细胞中进行氧化分解,最终形成 CO2、H2O和各种无机盐,同时释放能量。

各地气候环境等因素不同,落叶在土壤中分解时间也是不同的。

二、实验目的

1.设计和进行实验,尝试探究土壤微生物的分解作用,进一步培养探究和创造能力。

2.分析土壤微生物分解淀粉的情况。

3.学会检测淀粉和还原糖的方法,并根据实验现象作出合理判断和解释。

三、实验原理

树林中的落叶,无人打扫,不会越积越多,为什么?

假设:

问题1:

落叶被土壤中的微生物分解

设计实验方案:

①在农田或林地(肥沃)的土壤中取带有落叶的土壤若干,平均分成两组,

想一想这两组土壤应作何处理呢?

需设对照组吗?是否取微生物多的土壤?

四、探究过程

B组(对照组)不做处理,A组(对照组)灭菌(用塑料袋包好,放在60℃ 恒温箱1h灭菌:尽可能排除土壤微生物作用,同时尽可能避免土壤理化性质改变)。

②取同种树叶若干,

平均分成两份,如

图处理,并编号A

份和B份。

③A份埋入A组(实验组)土壤,B份埋入B组土壤。

④在相同且适宜的

环境中培养。

⑤过若干时间将网袋取出,观察并记录指标:

以什么指标判断因变量呢?

落叶的分解量

预期结果并得出结论:

结果①:

B组叶片比A组(实验组)叶片分解的多;

结论①:

土壤中的微生物能分解叶片。

结果②:

A组和B组叶片分解的一样多;

结论②:

土壤中的微生物不能分解叶片。

进行实验验证

结果分析、得出结论

问题2:

探究土壤微生物对淀粉分解作用

叶片光合作用能产生淀粉,土壤中微生物分解叶片时是否能分解叶片中的淀粉呢?

假设:

土壤中的微生物能分解叶片中的淀粉。

设计实验方案:

①土壤浸出液的制备

取自农田或林地等处的土壤,放入装有厚沙布的烧怀中。

加水搅拌

将沙布连同土壤一起取出

留在烧怀中的土壤浸出液静置一段时间备用。

②

是否需要设计对照?

如何控制自变量?

实验组(标号A组)和对照组(标号B组)分别加土壤浸出液和蒸馏水各30ml。

分别加入20ml淀粉溶液,混匀。

③在室温(200C左右)放置7天,取出。

以什么指标判断因变量呢?

④

从实验组中取2ml

从对照组中取2ml

结果

不变蓝

变蓝

或

有砖红色沉淀

无砖红色沉淀

从实验组中取2ml

从对照组中取2ml

结论:

土壤中的微生物对淀粉有分解作用。

滴1滴碘液

摇匀

水浴加热

该实验应用了什么原理?

土壤微生物分解淀粉的原理:

土壤微生物能分泌淀粉酶将淀粉分解,淀粉遇碘变蓝。

土壤微生物能分泌淀粉酶将淀粉分解成还原糖(麦芽糖),还原糖遇斐林试剂,在加热条件下,产生砖红色沉淀。

或

案例 1

案例 2

实验假设

微生物能分解落叶使之腐烂

微生物能分解淀粉

实验

设计

实验组

土壤高温处理

A杯中加入30mL土壤浸出液

对照组

土壤不做处理

B杯中加入30mL蒸馏水

自变量

土壤中微生物

土壤中的分解淀粉的微生物

实验现象

在相同时间内实验组落叶的腐烂程度小于对照组

加入

碘液

A1

不变蓝

B1

变蓝

加入斐

林试剂

A2

砖红色沉淀

B2

不变色

结论分析

微生物对落叶有分解作用

土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

土壤微生物分解作用的探究过程小结

例1.某同学设计了探究土壤微生物分解作用的实验,对照组的土壤应设计( )

A.不做处理,自然状态

B.作高温灭菌处理

C.排除微生物的作用

D.尽可能避免理化性质的改变

A

变式1.探究土壤微生物对淀粉的分解作用的实验中,自变量是( )

A.有无淀粉 B.有无土壤微生物

C.溶液颜色的变化 D.有无还原糖

B

课堂巩固

请在探究过程中提出疑问,并猜测不同生态系统的土壤微生物的分解能力不同,并设计了实验进行验证。

(1) 实验设计首先要遵循的是 原则和

原则。

(2)以带有同种落叶的土壤为实验材料,均分为A、B两组。实验时 A组不做处理(自然状态);B组用塑料袋包好,放在60℃的恒温箱中灭菌1小时。B组处理目的 _______________________________。

(3)上题(2)中实验的自变量是 ,因变量是 ,无关变量是________________

________________________________

单一变量

对照

杀死土壤微生物,同时避免土壤理化性质的变

土壤微生物

落叶的腐烂程度

土壤温度、含水量、pH、落叶种类和大小等(合理即可)

(4)如果同学们的猜测是正确的,若干天后(2)中 B组的落叶 。

腐烂程度小于对照组

课后作业

1.完成P104课后习题

2.预习:

生态系统的信息传递

绿色植物

植食性动物

分解者

肉食性动物

太阳能

能量源头:

能量流动渠道:

能量传递效率:

能量流动的特点:

太阳能

食物链(网)

10%~20%

单向流动,逐级递减

分解者能给绿色植物提供______, 但不提供____

呼吸作用

能量散失形式:

热能

无机物

能量

第五章 生态系统及其稳定性

第3节

生态系统的物质循环

为什么维持生态系统所需大量物质,例如氧、水、氮、碳和许多其他物质,亿万年来却没有被生命活动所消耗完?

问题探讨:

你自己所呼出的二氧化碳都去了哪里?

思考与讨论:

1、碳在自然界以什么形式存在?

2、碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节(以什么形式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)?

一、碳循环:

碳元素约占生物体干重的49%,碳是有机化合物的“骨架”,没有碳就没有生命。

1、碳在自然界以什么形式存在?

实例3:碳循环

大气中的CO2

光

合

作

用

呼

吸

作

用

微

生

物

的

分

解

作

用

呼

吸

作

用

植物

动物

摄食

动、植物的遗体和排出物

燃

烧

泥炭、煤、石油

2、碳是如何分别进出生产者、消费者、分解者各个环节的(以什么形式、通过哪些生命活动、形成哪些产物等)?

1.碳循环的形式:

2.碳在自然界中的存在形式:

3.碳在生物体内的存在形式:

4.碳进入生物体的途径:

5.碳在生物体之间传递途径:

6.碳进入大气的途径:

主要是CO2;

CO2和碳酸盐

含碳有机物;

主要是绿色植物的光合作用

食物链(网)

①生物的呼吸作用

②微生物的分解作用

③化石燃料的燃烧

碳循环的特点:

生产者

消费者

分解者

大气中的CO2库

化石燃料

(1)碳从无机环境进入生物群落的途径有:_____作用和____________作用。

(4)在生物群落内部,碳通过______________,以含____有机物的形式传递。

(3)在无机环境与生物群落之间, 碳以_____的形式循环.

(2)碳进入大气的途径有:______________________

光合

呼吸作用、分解作用、燃烧

CO2

碳

练习:1

食物链和食物网

化能合成

1、图中A、B、C、D各指生态系统的什么成分?

2、 图中①~⑤又分别指什么生理作用?

C

左图为碳循环的示意图,请分别回答如下问题:

D

A

B

①

③

⑦

⑤

④

⑥

②

生产者

大气中CO2

消费者

分解者

3、与碳循环关系最为密切的两种细胞器是______.

4、生物的下列过程中,与碳循环无直接关系的是

A、光合作用 B、呼吸作用

C、蒸腾作用 D、微生物分解作用

线粒体、叶绿体

C

二.物质循环的概念:

组成生物体的 等基本元素,在 和 之间往返循环利用的过程,又称为生物地球化学循环。

C、H、O、N、P、S

无机环境

生物

群落

生物群落 无机环境

抓住要点:

1、这里的“物质”指的是 ?

2、循环的范围是?

3、这里的“循环”是指在 往返出现?

4、物质循环具有什么特点?

注意:

1.物质:

2.范围:

4.特点:

3.循环:

是指地球上最大的生态系统——生物圈。其中的物质循环带有全球性,所以又叫生物地球化学循环。

组成生物体C、H、O、N、P、S等基本元素。

具有全球性,反复利用,循环流动。

施用农药DDT 的地区,虽然只占陆地面积的一小部分,可是在远离施药地区的南极动物企鹅体内也发现了DDT,南极动物体内为何会出现DDT?此现象说明了什么?

全球性

1、下列有关生态系统的物质循环的叙述中,不正确的是( )。

?A.所指的物质是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素

?B.所说的生态系统是地球上最大的生态系统

?C.所说的循环是指物质在生物和无机环境之间反复出现、循环流动

?D.物质在循环过程中不断递减

练习:

D

温室效应的控制不止是某一个国家的事情,为此1997年12月11日联合国在日本东京有关温室气体的排放签署了《京都议定书》,这基于物质循环具有_________的特点。

2、下图是一幅1989年世界环境日主题的宣传画

全球性

社会热点:温室效应

1、温室气体:

CO2过多

2、CO2增多的原因

化石燃料的大量燃烧

森林、草原等植被的破坏

3、温室效应的危害

极地冰川加速融化

沿海城市被淹没

农田减少,粮食减产

如何解决“温室效应” ?

1、减少煤、石油等化石燃料的燃烧,提高能效。

2、开发新的洁净能源,如核能、太阳能、风能、水能等。

3、大面积植树造林,降低空气中CO2含量。

总结:能量流动和物质循环的区别和联系

能量流动

物质循环

形式

过程

范围

特点

联系

主要以有机物形式

沿食物链(网)单向流动

生态系统各营养级

单向流动,逐级递减

主要以无机物形式

在无机环境与生物群落之间反复循环

全球性(生物圈)

往复循环,全球性

1、能量流动的过程离不开物质的合成与分解;

2、物质是能量流动的载体;

3、能量是物质循环的动力。

是生态系统主要功能,同时进行,相互依存,不可分割

练习:

1.下图是自然界碳循环的简图,图中的A、B、C 、D各代表在生态系统各成分中何种成分?

C为生产者,B为分解者,A为消费者,D无机环境

C

D

B

A

2.20世纪60年代,美国农庄主为了提高农作物产量,曾用飞机反复大面积地喷洒有机磷杀虫剂,几年后显而易见的是( )

B

①彻底消灭了该地区的害虫

②害虫的抗药性愈来愈强

③消灭了该地区杂草

④这个地区鸟类数量减少

⑤未喷洒农药的邻近地区一带生物体内也含有农药的成分

A ①② B ②④⑤ C ③④ D ②③

3.下面是甲乙丙丁四个种群在一个达到生态平衡的环境中含有的总能量和残留农药的DDT的平均浓度

种群

甲

乙

丙

丁

能量

2.8×109

1.3×108

9.1×107

2.9×107

DDT浓度

0.04

0.35

0.39

3.4

1)这四个种群中属于生产者的是_________

2)写出四个种群的能量流动渠道:___________

3)在能量流动的渠道中,_______越高,生物体内的DDT浓度越高,这种现象称为_______

甲

乙

甲

丙

丁

营养级

生物富集

生物群落与无机环境

a

b

c

4、下图为生态系统碳循环示意图,其中甲、乙、丙表示生态系统中的三种成分。

(1)生态系统的碳循环是指碳元素在_____________________之间不断循环的过程

(2)大气中的CO2可以在绿色植物的_____ (在a~c中选择)中合成有机物;

含碳有机物在_______和_______ (在a~c中选择)可以分解为CO2

(3)甲代表________,乙代表__________,丙代表__________

(4)X与甲中图示生物类群的能量来源不同,X代表的生物为_______________

(5)丙成分除了有图中所示生物外,还有_______和_______等生物。这些生物

与丙中图示生物不同,Y的细胞结构最主要的特点是______________________

生产者

消费者

分解者

硝化细菌等

真菌

蚯蚓

有核膜包围的细胞核

土壤微生物的分解作用

细菌、放线菌、真菌等

一、土壤中微生物:

微生物能分泌多种水解酶将大分子有机物分解成小分子有机物,如纤维素酶、淀粉酶可将纤维素、淀粉水解成葡萄糖。然后被分解者吸收到细胞中进行氧化分解,最终形成 CO2、H2O和各种无机盐,同时释放能量。

各地气候环境等因素不同,落叶在土壤中分解时间也是不同的。

二、实验目的

1.设计和进行实验,尝试探究土壤微生物的分解作用,进一步培养探究和创造能力。

2.分析土壤微生物分解淀粉的情况。

3.学会检测淀粉和还原糖的方法,并根据实验现象作出合理判断和解释。

三、实验原理

树林中的落叶,无人打扫,不会越积越多,为什么?

假设:

问题1:

落叶被土壤中的微生物分解

设计实验方案:

①在农田或林地(肥沃)的土壤中取带有落叶的土壤若干,平均分成两组,

想一想这两组土壤应作何处理呢?

需设对照组吗?是否取微生物多的土壤?

四、探究过程

B组(对照组)不做处理,A组(对照组)灭菌(用塑料袋包好,放在60℃ 恒温箱1h灭菌:尽可能排除土壤微生物作用,同时尽可能避免土壤理化性质改变)。

②取同种树叶若干,

平均分成两份,如

图处理,并编号A

份和B份。

③A份埋入A组(实验组)土壤,B份埋入B组土壤。

④在相同且适宜的

环境中培养。

⑤过若干时间将网袋取出,观察并记录指标:

以什么指标判断因变量呢?

落叶的分解量

预期结果并得出结论:

结果①:

B组叶片比A组(实验组)叶片分解的多;

结论①:

土壤中的微生物能分解叶片。

结果②:

A组和B组叶片分解的一样多;

结论②:

土壤中的微生物不能分解叶片。

进行实验验证

结果分析、得出结论

问题2:

探究土壤微生物对淀粉分解作用

叶片光合作用能产生淀粉,土壤中微生物分解叶片时是否能分解叶片中的淀粉呢?

假设:

土壤中的微生物能分解叶片中的淀粉。

设计实验方案:

①土壤浸出液的制备

取自农田或林地等处的土壤,放入装有厚沙布的烧怀中。

加水搅拌

将沙布连同土壤一起取出

留在烧怀中的土壤浸出液静置一段时间备用。

②

是否需要设计对照?

如何控制自变量?

实验组(标号A组)和对照组(标号B组)分别加土壤浸出液和蒸馏水各30ml。

分别加入20ml淀粉溶液,混匀。

③在室温(200C左右)放置7天,取出。

以什么指标判断因变量呢?

④

从实验组中取2ml

从对照组中取2ml

结果

不变蓝

变蓝

或

有砖红色沉淀

无砖红色沉淀

从实验组中取2ml

从对照组中取2ml

结论:

土壤中的微生物对淀粉有分解作用。

滴1滴碘液

摇匀

水浴加热

该实验应用了什么原理?

土壤微生物分解淀粉的原理:

土壤微生物能分泌淀粉酶将淀粉分解,淀粉遇碘变蓝。

土壤微生物能分泌淀粉酶将淀粉分解成还原糖(麦芽糖),还原糖遇斐林试剂,在加热条件下,产生砖红色沉淀。

或

案例 1

案例 2

实验假设

微生物能分解落叶使之腐烂

微生物能分解淀粉

实验

设计

实验组

土壤高温处理

A杯中加入30mL土壤浸出液

对照组

土壤不做处理

B杯中加入30mL蒸馏水

自变量

土壤中微生物

土壤中的分解淀粉的微生物

实验现象

在相同时间内实验组落叶的腐烂程度小于对照组

加入

碘液

A1

不变蓝

B1

变蓝

加入斐

林试剂

A2

砖红色沉淀

B2

不变色

结论分析

微生物对落叶有分解作用

土壤浸出液中的微生物能分解淀粉

土壤微生物分解作用的探究过程小结

例1.某同学设计了探究土壤微生物分解作用的实验,对照组的土壤应设计( )

A.不做处理,自然状态

B.作高温灭菌处理

C.排除微生物的作用

D.尽可能避免理化性质的改变

A

变式1.探究土壤微生物对淀粉的分解作用的实验中,自变量是( )

A.有无淀粉 B.有无土壤微生物

C.溶液颜色的变化 D.有无还原糖

B

课堂巩固

请在探究过程中提出疑问,并猜测不同生态系统的土壤微生物的分解能力不同,并设计了实验进行验证。

(1) 实验设计首先要遵循的是 原则和

原则。

(2)以带有同种落叶的土壤为实验材料,均分为A、B两组。实验时 A组不做处理(自然状态);B组用塑料袋包好,放在60℃的恒温箱中灭菌1小时。B组处理目的 _______________________________。

(3)上题(2)中实验的自变量是 ,因变量是 ,无关变量是________________

________________________________

单一变量

对照

杀死土壤微生物,同时避免土壤理化性质的变

土壤微生物

落叶的腐烂程度

土壤温度、含水量、pH、落叶种类和大小等(合理即可)

(4)如果同学们的猜测是正确的,若干天后(2)中 B组的落叶 。

腐烂程度小于对照组

课后作业

1.完成P104课后习题

2.预习:

生态系统的信息传递

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园