教科版(2017秋)三年级上册科学课件 教材分析(课件 83张ppt)

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋)三年级上册科学课件 教材分析(课件 83张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-04-29 15:35:21 | ||

图片预览

文档简介

教科版科学

三年级上

教材分析

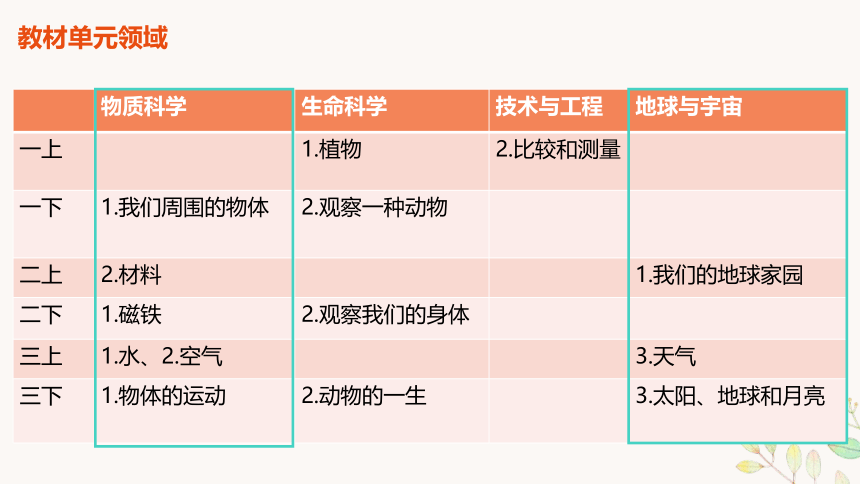

教材单元领域

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

物质科学

生命科学

技术与工程

地球与宇宙

一上

1.植物

2.比较和测量

一下

1.我们周围的物体

2.观察一种动物

二上

2.材料

1.我们的地球家园

二下

1.磁铁

2.观察我们的身体

三上

1.水、2.空气

3.天气

三下

1.物体的运动

2.动物的一生

3.太阳、地球和月亮

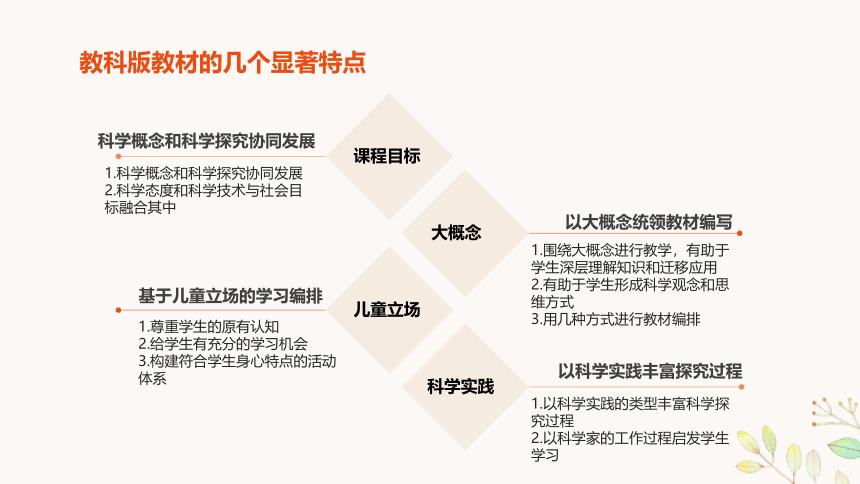

1.科学概念和科学探究协同发展

2.科学态度和科学技术与社会目标融合其中

1.尊重学生的原有认知

2.给学生有充分的学习机会

3.构建符合学生身心特点的活动体系

科学概念和科学探究协同发展

基于儿童立场的学习编排

1.围绕大概念进行教学,有助于学生深层理解知识和迁移应用

2.有助于学生形成科学观念和思维方式

3.用几种方式进行教材编排

以大概念统领教材编写

课程目标

大概念

儿童立场

科学实践

1.以科学实践的类型丰富科学探究过程

2.以科学家的工作过程启发学生学习

以科学实践丰富探究过程

教科版教材的几个显著特点

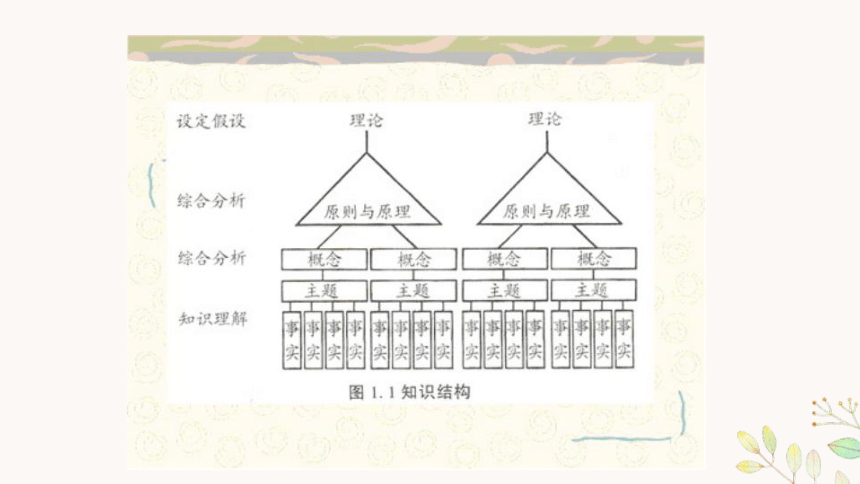

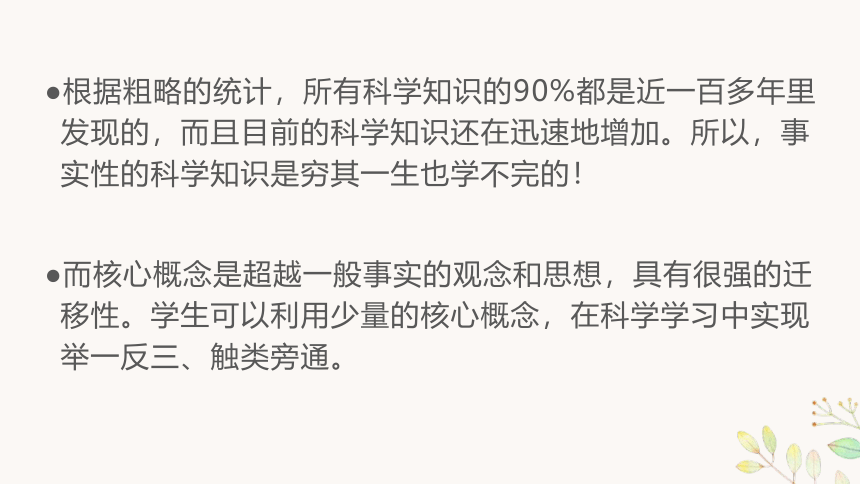

根据粗略的统计,所有科学知识的90%都是近一百多年里发现的,而且目前的科学知识还在迅速地增加。所以,事实性的科学知识是穷其一生也学不完的!

而核心概念是超越一般事实的观念和思想,具有很强的迁移性。学生可以利用少量的核心概念,在科学学习中实现举一反三、触类旁通。

关于小学科学课程标准的修订,韦钰院士介绍了修改以后的标准中内容表达和组织的特点,即要以核心科学概念来组织内容,运用了叙述和分级表达的方式,也运用了新的知识分类方式,还考虑了教师的需要。修订的小学科学课程标准的基本思路是从跨领域的核心概念到各领域的核心概念,再到主要概念和每个主要概念的分解概念,教师据此制定每堂课的学习目标。

具体而言,修订后的小学科学教育标准涉及到四个认知方面的要求:

(1)知道是什么;

(2)知道为什么;

(3)知道如何;

(4)知道在什么时候和什么地方应用。但是不同的概念要求达到的程度不一样,真正要求达到理解水平的(即知道是什么和为什么,有的还能联系一下实际应用。

三、教学建议

(1) 从一个个具体的现象中跳出来

(2) 在不同学段和不同主题间建立起联系

(3)促进理论与证据的协调

第一节

第一单元 水

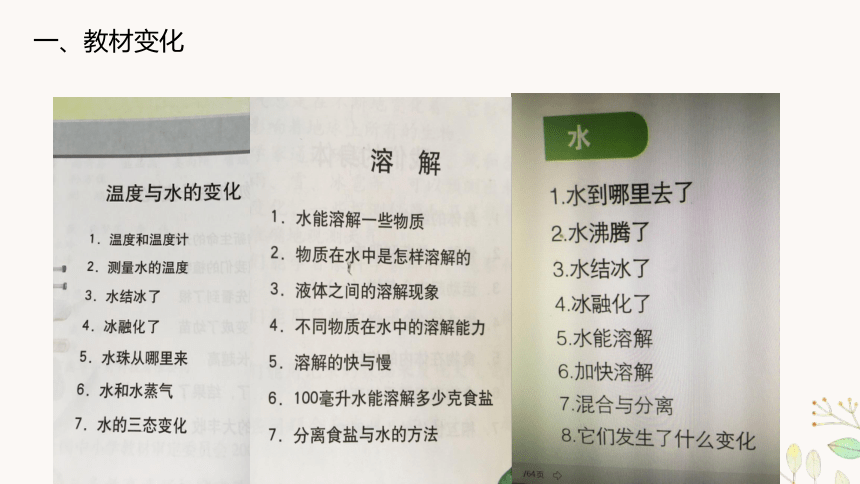

一、教材变化

二、教学目标

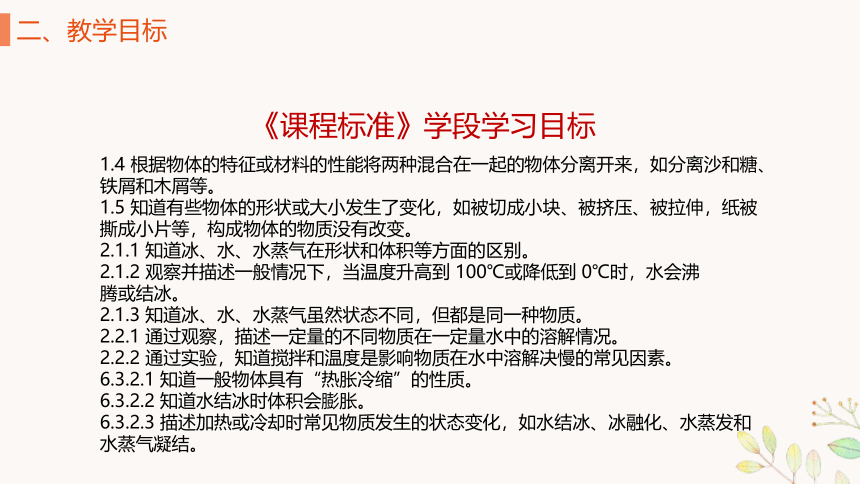

1.4 根据物体的特征或材料的性能将两种混合在一起的物体分离开来,如分离沙和糖、铁屑和木屑等。

1.5 知道有些物体的形状或大小发生了变化,如被切成小块、被挤压、被拉伸,纸被撕成小片等,构成物体的物质没有改变。

2.1.1 知道冰、水、水蒸气在形状和体积等方面的区别。

2.1.2 观察并描述一般情况下,当温度升高到 100℃或降低到 0℃时,水会沸

腾或结冰。

2.1.3 知道冰、水、水蒸气虽然状态不同,但都是同一种物质。

2.2.1 通过观察,描述一定量的不同物质在一定量水中的溶解情况。

2.2.2 通过实验,知道搅拌和温度是影响物质在水中溶解决慢的常见因素。

6.3.2.1 知道一般物体具有“热胀冷缩”的性质。

6.3.2.2 知道水结冰时体积会膨胀。

6.3.2.3 描述加热或冷却时常见物质发生的状态变化,如水结冰、冰融化、水蒸发和水蒸气凝结。

《课程标准》学段学习目标

二、教学目标

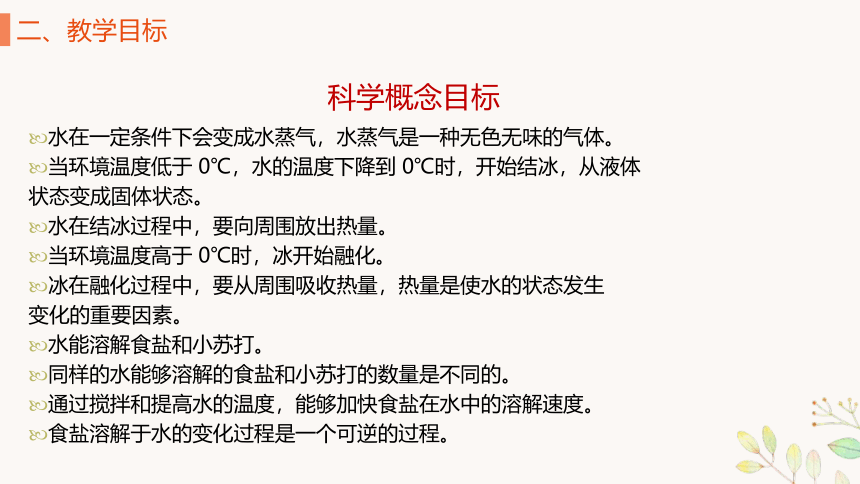

科学概念目标

水在一定条件下会变成水蒸气,水蒸气是一种无色无味的气体。

当环境温度低于 0℃,水的温度下降到 0℃时,开始结冰,从液体

状态变成固体状态。

水在结冰过程中,要向周围放出热量。

当环境温度高于 0℃时,冰开始融化。

冰在融化过程中,要从周围吸收热量,热量是使水的状态发生

变化的重要因素。

水能溶解食盐和小苏打。

同样的水能够溶解的食盐和小苏打的数量是不同的。

通过搅拌和提高水的温度,能够加快食盐在水中的溶解速度。

食盐溶解于水的变化过程是一个可逆的过程。

二、教学目标

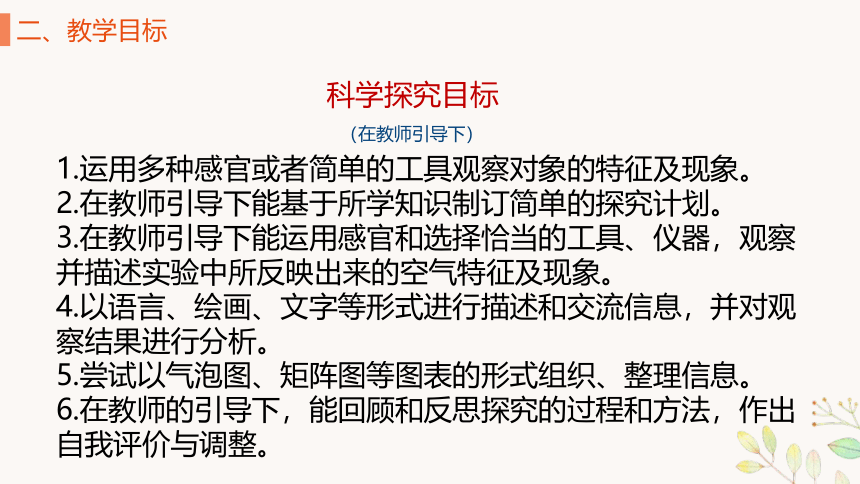

科学探究目标

(在教师引导下)

1.运用多种感官或者简单的工具观察对象的特征及现象。

2.在教师引导下能基于所学知识制订简单的探究计划。

3.在教师引导下能运用感官和选择恰当的工具、仪器,观察并描述实验中所反映出来的空气特征及现象。

4.以语言、绘画、文字等形式进行描述和交流信息,并对观察结果进行分析。

5.尝试以气泡图、矩阵图等图表的形式组织、整理信息。

6.在教师的引导下,能回顾和反思探究的过程和方法,作出自我评价与调整。

二、教学目标

科学态度目标

1.初步感受、体验物质状态的变化以及它的可逆性。

2.认同以图表形式组织和交流信息的重要性。

3.能如实讲述事实,不盲从,当发现事实与自己原有的想法不同时,能尊重事实,形成用事实说话的证据意识。

4.乐于小组合作探究,能主动参与合作学习活动,愿意倾听他人的意见,积极分享自己的观点。

5.具有分析、反思、尝试运用多种探究方法的创新意识。

二、教学目标

科学技术社会与环境目标

1.认识到空气是重要的资源,需要珍惜和保护,愿意采取行动保护环境。

2.了解并意识到人类利用空气的性质改善生活,科学技术在生活中发挥着重要

作用。

三、单元的编排逻辑

1、水到哪里去了

一下《我们周围的物体》

5、观察一瓶水

6它们去哪里了

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

四、分课时解析

1、水到哪里去了

? 本课有两个体验活动

? 一线教师在教学中怎么操作

? 湿的手变干了

? 手心和手背变干的时间一样吗?能试着解释吗?

? 两个手变干的时间一样吗?如果其中一只手甩动呢?如果

对着一只手吹气呢?

? 同桌两人,一人在教室里走动一人没动,变干时间一样吗?

? 那么,手上的水去哪里了呢?我们能够看到吗?它一定还

在教室里吗?

? 拓展到课后,你和爸爸妈妈一起实验,变干的时间一样吗?

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

2、水沸腾了

一个主要活动:水加热

难点:实验器材的组装和使用 温度计 酒精灯

教材以提示的方式呈现

重点:实验过程和结果的

观察记录

关注教材研讨环节的问题,过

程中气泡、声音和水温等变化

的观察记录,是培养学生观察

记录能力最好的素材。

学生会忽略水量的变化

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

3、水结冰了

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

4、冰融化了

? 一个主要活动:冰融化

? 聚焦问题

? 初步感受(吸管、吹风机),

也可以直接手摸

? 观察融化

? 比较水、水蒸气和冰

? 拓展是把探究引向课后

? 课前需要充分的材料准备

? 水蒸气和冰之间的转化是学

生没有体验的

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

5、水能溶解

合 作 · 研 究

? 常用的实验方法——对比实验

? 常温下:食盐溶解度 36g/100g水

小苏打溶解度10.35g/100g水

? 50毫升水能够溶解多少克不是重点

? 平时上课建议老师可以用勺子

? 根据全班数据让学生感受到不同物

质的溶解能力是不一样的

? 教材第一次出现对比实验

是对溶解概念的进一步认识

也是对水的进一步认识

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

5、水能溶解

6、加快溶解

? 还是对比实验

? 教材中没有提到“控制变量”

的实验方法,但是在实验过

程中渗透和用到了

? 学生可以借助教材中的实验

参考方法,进行实验计划的

设计

? 研钵的图片是对另一种加快

溶解方法的暗示

? 吃糖依然是对加快溶解方法

不错的体验和经历

? 经典的教学,内容期待一线

老师们的尝试和突破

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

7、混合与分离

? 一个主要活动:混合和分离

沙盐

? 应该是三年级的学生感兴趣

的活动

? 建议沙子最好洗干净

? 也是对溶解概念的进一步回

顾和体验,两种物质放入同

一杯水中

? 过滤方法的简化

? 了解食盐在水中溶解和结晶

的双向变化过程,认识到食

盐溶解于水的过程是可逆的

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

8、它们发生了什么变化

? 单元回顾

? 两个小活动:捏橡皮泥和折

纸或者撕扯纸

? 重点在于橡皮泥和纸的变化

与水的变化的相同点

? 活动手册的记录对三年级学

生可能会有一定难度

? 拓展部分研究热胀冷缩,这

也是物理变化的范畴

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

五、单元词汇

蒸发

沸腾

溶解

过滤

蒸发结晶

物理变化

第一节

第二单元 空气

2017版

2007版

水

空

气

一、教材变化

重量与质量

1.重量指物体受重力的大小,质量

指物体所含物质的量。

2.课标中用“质量”来描述空气是

一种常见而重要的混合物质,是从

物质层面来说的。

3.数学从一年级开始也用“质量”

来描述物体。

重量!

天平称出来的是质量。

质量!

用天平平衡,等质量的物体来认识空

气具有质量,概念更加科学。

用不同的等质量的物体来认识20筒、

100筒空气的质量,使空气具有质量

的概念更加具体化。

二、教学目标

14.地球有大气、水、生物、土壤和岩石,地球内部有地壳、地幔、地核。

14.1地球被一层大气圈包围着。

15.地球是人类生存的家园

15.3人类生存需要防御各种灾害。

《课程标准》学段学习目标

二、教学目标

科学概念目标

1.空气具有一定的质量并能占有一定的空间,没有固定的形状和体积。空气总会充满各处。

2.空气中的氧气和二氧化碳对生命具有重要意义。

3.空气受热后会上升。

4.空气的流动是风形成的原因。

二、教学目标

科学探究目标

1.运用多种感官或者简单的工具观察对象的特征及现象。

2.在教师引导下能基于所学知识制订简单的探究计划。

3.在教师引导下能运用感官和选择恰当的工具、仪器,观察并描述实验中所反映出来的空气特征及现象。

4.以语言、绘画、文字等形式进行描述和交流信息,并对观察结果进行分析。

5.尝试以气泡图、矩阵图等图表的形式组织、整理信息。

6.在教师的引导下,能回顾和反思探究的过程和方法,作出自我评价与调整。

(在教师引导下)

二、教学目标

科学态度目标

1.能在好奇心的驱使下,对常见的物体特征,以及生活中的科学现象,自然现象表现出探究兴趣。

2.认同以图表形式组织和交流信息的重要性。

3.能如实讲述事实,不盲从,当发现事实与自己原有的想法不同时,能尊重事实,形成用事实说话的证据意识。

4.乐于小组合作探究,能主动参与合作学习活动,愿意倾听他人的意见,积极分享自己的观点。

5.具有分析、反思、尝试运用多种探究方法的创新意识。

二、教学目标

科学技术社会与环境目标

1.认识到空气是重要的资源,需要珍惜和保护,愿意采取行动保护环境。

2.了解并意识到人类利用空气的性质改善生活,科学技术在生活中发挥着重要

作用。

能占据空间

整体感知空气

能被压缩

有质量

具体研究空气

的各种性质特

征

质量很轻

热空气会上升

讨论、归纳、

总结、提炼空

气的特征和作

用

空气流动形成风

三、单元的编排逻辑

一下:《认识一袋空气》

特征、作用、研究方法

四、分课时解析

气 泡 图

1.呈现学生原有的概念;

2.帮助学生分类整理;

3.在后面的教学中逐步完善。

.

传递游戏

1.游戏的目的是感知不同物质的特征;

2.通过游戏比较,进一步感受空气的特征;

.

3.所以,不要把游戏做成单纯比快慢的游戏,

要让学生在传递体验的过程去思考:同样的

容器,传递不同的物质,效果不同;同样的

物质,放入不同的容器,传递的效果也不同,

这与物质本身的特点有什么关系?

感受空气

在前一个活动的基础上进一步丰富学生的感性认知。

比如,抱抱充满空气的大袋子,可以感受到袋子很软,

说明空气能占空间也容易挤压。

.

抛气球,可以看到气球缓慢落下,说明袋中的空气很轻。

吹口哨,可以感知到空气的流动和发出声音。

研讨

1.要提示学生说出是用什么方法得知空气的某些特征?

2.引导学生用简单、科学的关键词或短句清晰表达出来。

3.可以是记录表的形式,也可以在记录表的基础上完善

聚焦时的“气泡图”,这个气泡图可以贯穿在每一课中,

直到最后一课形成完整、清晰的认识。

4.“一般的物体”指的是固体和液体,聚焦到相同点上。

.

.

拓展:丰富学生对物质的认识,培养学生查阅资料的兴

趣。

.

本课希望学生仔细观察有关空气压缩和扩张的现

象,然后让学生试探性地从微粒的角度对现象进行解释。

教材的编写:

1.让学生从感性认

识上升到理性认识。

2.用量化的数据来

说明问题。

3.看起来实验操作

的难度也不太大。

4.能够很好地帮助

学生建构“空气有

质量”这一科学概

念。

由于本课只需要学

生定性地认识到空气是

否有质量,所以不需要

学生精确地量化 10 筒空

气等于多少粒豆子的质

量。不同小组实验数据

有差异,甚至差异较大,

都没有关系,简单让学

生说说产生差异的原因

就可以了。

1.一定量的空气是

多少量?

2.由20筒的空气质

量估计100筒空气

的质量。

3.实证意识是小学

科学教学中需要培

养的一种非常重要

的科学精神。

4.所以,打100筒

空气就很有必要。

问题是:

“拓展”中:

利用生活中的

测量工具,再

来测一测一袋

空气的质量。

能测出这一袋

空气的质量吗?

.

建议:

1.提供“热气球、

孔明灯”的视频。

2.学生实验中的观

察、记录、分析很

重要。

3.材料做一些改进。

淘宝购买纸筒,

学生实验操作过程中立

得牢,不易倒。

使用卡纸制作的纸筒易倒,

不安全,有火灾隐患。

蜡烛装在小托盘里,

方便学生取用,也不易

烧到旁边的纸筒。

教材的思路:

学生经历制作

和观察的过程。

是一个风的模

拟实验。

教材的思路:

从空气是一种资源

的角度引导学生认

识空气。

空气的分布

.

同时,本课也是对

本单元学习内容的

总结和梳理,有助

于学生连贯地思考

本单元的学习内容,

并且用不同的方式

表达出来。

.

单元小结

空气与生活

五、单元词汇

空气

风

质量

形状

空间

第一节

第三单元 天气

一、教材变化

老教材

新教材

一、教材变化

一些微妙的改变

总结

观察云

观测云

整理

风向和风速

温度与气温

风

气温

老教材

新教材

二、教学目标

14.地球有大气、水、生物、土壤和岩石,地球内部有地壳、地幔、地核。

14.1地球被一层大气圈包围着。

15.地球是人类生存的家园

15.3人类生存需要防御各种灾害。

《课程标准》学段学习目标

二、教学目标

科学概念目标

一、天气是一个地方在某一短时间里大气的冷暖、阴晴雨雪以及风等情况。

二、各种天气现象都是发生在大气圈中的自然现象。

三、天气每天都在发生着变化,天气变化有一定的规律。

四、天气特征主要包括云量、降水量、风和气温等。

五、温度计、雨量器、风向标和风速仪是测量天气的工具。

六、天气影响着我们的生活,台风、洪涝、干旱等天气会带来灾害。

七、气候是一个地区多年来经常发生的天气状况的综合。

八、天气预报是气象部门收集大量的数据后,分析、制作并发布的。

二、教学目标

科学探究目标

一、运用感官和选择恰当的工具、仪器观察并描述天气。

二、用比较科学的词汇、图示符号记录、描述天气信息。

三、用统计图表等工具整理天气数据,并进行分析和总结。

四、讲述自己的观测、记录过程与结论,并与同学交流。

(在教师引导下)

二、教学目标

科学态度目标

一、表现出对天气现象的探究兴趣,关注天气变化对生活的影响。

二、乐于尝试运用各种工具完成对天气特征的观测。

三、坚持记录天气日历。

四、体验多人合作的探究学习。

二、教学目标

科学技术社会与环境目标

了解使用工具可以更加精确地观测天气。

三、单元内容分析

四、分课时解析

观测与记录

科学家这样做

描述天气

天气的复杂和多样性

天气对生活的影响

单元主线

大气圈层

不记得!

关注刻度

关注结构

关注单位

找关联

读数口诀:

零刻度,读数起,

向上数,摄氏几,

向下数,零下几。

悬挂式

地点选择、读数方法很重要!

处理要

灵活

画图要

指导

描述气温变化

教学建议

找温度

对刻度

画横线

涂颜色

画图指导

模拟降雨要注意!

自制工具看刻度!

如何实现连续测量?

降水类型

教学建议

一、自制雨量器,0刻度对准杯子内的底部;

三、模拟降雨活动只可做初步体验,学生无法直观感受雨量大小。建议改进教具并进行实际降雨测量。

二、固定高度、时间,改变倾斜角度、总水量等因素改变降雨大小;

模拟降雨

教学建议

一、连续测量降水量,建议使用漏斗式雨量器,放置在空旷、平坦的地面;

三、填格画图要指导。

二、每天统一规定一个时间读数、复位,将读数视为一个自然日的读数即可;

雨量器

示意图

判断风向很困难!

丝质、柔软、宽扁的旗面

风的复杂和不稳定性

局部环境的影响

画形状

画多少

转化为天气符号

较抽象

难判断

有效数据要筛选!

占比统计

峰值数据统计

描述变化规律

大方面、概括性性描述

天气要素

天气预报与天气日历?

第八课时教学建议

一、利用天气APP,查看更多天气要素信息;

三、根据天气预报的制作过程,梳理成流程图;

二、比较天气日历和天气预报的异同,感受天气的多变和复杂性,感受随着方法、技术的进步,人类可以更加精确地观测天气;

四、推荐参加更多观天象社会实践活动。

单元词汇

天气

气候

风向

降水量

天气预报

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

谢 谢

三年级上

教材分析

教材单元领域

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

物质科学

生命科学

技术与工程

地球与宇宙

一上

1.植物

2.比较和测量

一下

1.我们周围的物体

2.观察一种动物

二上

2.材料

1.我们的地球家园

二下

1.磁铁

2.观察我们的身体

三上

1.水、2.空气

3.天气

三下

1.物体的运动

2.动物的一生

3.太阳、地球和月亮

1.科学概念和科学探究协同发展

2.科学态度和科学技术与社会目标融合其中

1.尊重学生的原有认知

2.给学生有充分的学习机会

3.构建符合学生身心特点的活动体系

科学概念和科学探究协同发展

基于儿童立场的学习编排

1.围绕大概念进行教学,有助于学生深层理解知识和迁移应用

2.有助于学生形成科学观念和思维方式

3.用几种方式进行教材编排

以大概念统领教材编写

课程目标

大概念

儿童立场

科学实践

1.以科学实践的类型丰富科学探究过程

2.以科学家的工作过程启发学生学习

以科学实践丰富探究过程

教科版教材的几个显著特点

根据粗略的统计,所有科学知识的90%都是近一百多年里发现的,而且目前的科学知识还在迅速地增加。所以,事实性的科学知识是穷其一生也学不完的!

而核心概念是超越一般事实的观念和思想,具有很强的迁移性。学生可以利用少量的核心概念,在科学学习中实现举一反三、触类旁通。

关于小学科学课程标准的修订,韦钰院士介绍了修改以后的标准中内容表达和组织的特点,即要以核心科学概念来组织内容,运用了叙述和分级表达的方式,也运用了新的知识分类方式,还考虑了教师的需要。修订的小学科学课程标准的基本思路是从跨领域的核心概念到各领域的核心概念,再到主要概念和每个主要概念的分解概念,教师据此制定每堂课的学习目标。

具体而言,修订后的小学科学教育标准涉及到四个认知方面的要求:

(1)知道是什么;

(2)知道为什么;

(3)知道如何;

(4)知道在什么时候和什么地方应用。但是不同的概念要求达到的程度不一样,真正要求达到理解水平的(即知道是什么和为什么,有的还能联系一下实际应用。

三、教学建议

(1) 从一个个具体的现象中跳出来

(2) 在不同学段和不同主题间建立起联系

(3)促进理论与证据的协调

第一节

第一单元 水

一、教材变化

二、教学目标

1.4 根据物体的特征或材料的性能将两种混合在一起的物体分离开来,如分离沙和糖、铁屑和木屑等。

1.5 知道有些物体的形状或大小发生了变化,如被切成小块、被挤压、被拉伸,纸被撕成小片等,构成物体的物质没有改变。

2.1.1 知道冰、水、水蒸气在形状和体积等方面的区别。

2.1.2 观察并描述一般情况下,当温度升高到 100℃或降低到 0℃时,水会沸

腾或结冰。

2.1.3 知道冰、水、水蒸气虽然状态不同,但都是同一种物质。

2.2.1 通过观察,描述一定量的不同物质在一定量水中的溶解情况。

2.2.2 通过实验,知道搅拌和温度是影响物质在水中溶解决慢的常见因素。

6.3.2.1 知道一般物体具有“热胀冷缩”的性质。

6.3.2.2 知道水结冰时体积会膨胀。

6.3.2.3 描述加热或冷却时常见物质发生的状态变化,如水结冰、冰融化、水蒸发和水蒸气凝结。

《课程标准》学段学习目标

二、教学目标

科学概念目标

水在一定条件下会变成水蒸气,水蒸气是一种无色无味的气体。

当环境温度低于 0℃,水的温度下降到 0℃时,开始结冰,从液体

状态变成固体状态。

水在结冰过程中,要向周围放出热量。

当环境温度高于 0℃时,冰开始融化。

冰在融化过程中,要从周围吸收热量,热量是使水的状态发生

变化的重要因素。

水能溶解食盐和小苏打。

同样的水能够溶解的食盐和小苏打的数量是不同的。

通过搅拌和提高水的温度,能够加快食盐在水中的溶解速度。

食盐溶解于水的变化过程是一个可逆的过程。

二、教学目标

科学探究目标

(在教师引导下)

1.运用多种感官或者简单的工具观察对象的特征及现象。

2.在教师引导下能基于所学知识制订简单的探究计划。

3.在教师引导下能运用感官和选择恰当的工具、仪器,观察并描述实验中所反映出来的空气特征及现象。

4.以语言、绘画、文字等形式进行描述和交流信息,并对观察结果进行分析。

5.尝试以气泡图、矩阵图等图表的形式组织、整理信息。

6.在教师的引导下,能回顾和反思探究的过程和方法,作出自我评价与调整。

二、教学目标

科学态度目标

1.初步感受、体验物质状态的变化以及它的可逆性。

2.认同以图表形式组织和交流信息的重要性。

3.能如实讲述事实,不盲从,当发现事实与自己原有的想法不同时,能尊重事实,形成用事实说话的证据意识。

4.乐于小组合作探究,能主动参与合作学习活动,愿意倾听他人的意见,积极分享自己的观点。

5.具有分析、反思、尝试运用多种探究方法的创新意识。

二、教学目标

科学技术社会与环境目标

1.认识到空气是重要的资源,需要珍惜和保护,愿意采取行动保护环境。

2.了解并意识到人类利用空气的性质改善生活,科学技术在生活中发挥着重要

作用。

三、单元的编排逻辑

1、水到哪里去了

一下《我们周围的物体》

5、观察一瓶水

6它们去哪里了

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

四、分课时解析

1、水到哪里去了

? 本课有两个体验活动

? 一线教师在教学中怎么操作

? 湿的手变干了

? 手心和手背变干的时间一样吗?能试着解释吗?

? 两个手变干的时间一样吗?如果其中一只手甩动呢?如果

对着一只手吹气呢?

? 同桌两人,一人在教室里走动一人没动,变干时间一样吗?

? 那么,手上的水去哪里了呢?我们能够看到吗?它一定还

在教室里吗?

? 拓展到课后,你和爸爸妈妈一起实验,变干的时间一样吗?

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

2、水沸腾了

一个主要活动:水加热

难点:实验器材的组装和使用 温度计 酒精灯

教材以提示的方式呈现

重点:实验过程和结果的

观察记录

关注教材研讨环节的问题,过

程中气泡、声音和水温等变化

的观察记录,是培养学生观察

记录能力最好的素材。

学生会忽略水量的变化

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

3、水结冰了

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

4、冰融化了

? 一个主要活动:冰融化

? 聚焦问题

? 初步感受(吸管、吹风机),

也可以直接手摸

? 观察融化

? 比较水、水蒸气和冰

? 拓展是把探究引向课后

? 课前需要充分的材料准备

? 水蒸气和冰之间的转化是学

生没有体验的

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

5、水能溶解

合 作 · 研 究

? 常用的实验方法——对比实验

? 常温下:食盐溶解度 36g/100g水

小苏打溶解度10.35g/100g水

? 50毫升水能够溶解多少克不是重点

? 平时上课建议老师可以用勺子

? 根据全班数据让学生感受到不同物

质的溶解能力是不一样的

? 教材第一次出现对比实验

是对溶解概念的进一步认识

也是对水的进一步认识

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

5、水能溶解

6、加快溶解

? 还是对比实验

? 教材中没有提到“控制变量”

的实验方法,但是在实验过

程中渗透和用到了

? 学生可以借助教材中的实验

参考方法,进行实验计划的

设计

? 研钵的图片是对另一种加快

溶解方法的暗示

? 吃糖依然是对加快溶解方法

不错的体验和经历

? 经典的教学,内容期待一线

老师们的尝试和突破

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

7、混合与分离

? 一个主要活动:混合和分离

沙盐

? 应该是三年级的学生感兴趣

的活动

? 建议沙子最好洗干净

? 也是对溶解概念的进一步回

顾和体验,两种物质放入同

一杯水中

? 过滤方法的简化

? 了解食盐在水中溶解和结晶

的双向变化过程,认识到食

盐溶解于水的过程是可逆的

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

8、它们发生了什么变化

? 单元回顾

? 两个小活动:捏橡皮泥和折

纸或者撕扯纸

? 重点在于橡皮泥和纸的变化

与水的变化的相同点

? 活动手册的记录对三年级学

生可能会有一定难度

? 拓展部分研究热胀冷缩,这

也是物理变化的范畴

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

五、单元词汇

蒸发

沸腾

溶解

过滤

蒸发结晶

物理变化

第一节

第二单元 空气

2017版

2007版

水

空

气

一、教材变化

重量与质量

1.重量指物体受重力的大小,质量

指物体所含物质的量。

2.课标中用“质量”来描述空气是

一种常见而重要的混合物质,是从

物质层面来说的。

3.数学从一年级开始也用“质量”

来描述物体。

重量!

天平称出来的是质量。

质量!

用天平平衡,等质量的物体来认识空

气具有质量,概念更加科学。

用不同的等质量的物体来认识20筒、

100筒空气的质量,使空气具有质量

的概念更加具体化。

二、教学目标

14.地球有大气、水、生物、土壤和岩石,地球内部有地壳、地幔、地核。

14.1地球被一层大气圈包围着。

15.地球是人类生存的家园

15.3人类生存需要防御各种灾害。

《课程标准》学段学习目标

二、教学目标

科学概念目标

1.空气具有一定的质量并能占有一定的空间,没有固定的形状和体积。空气总会充满各处。

2.空气中的氧气和二氧化碳对生命具有重要意义。

3.空气受热后会上升。

4.空气的流动是风形成的原因。

二、教学目标

科学探究目标

1.运用多种感官或者简单的工具观察对象的特征及现象。

2.在教师引导下能基于所学知识制订简单的探究计划。

3.在教师引导下能运用感官和选择恰当的工具、仪器,观察并描述实验中所反映出来的空气特征及现象。

4.以语言、绘画、文字等形式进行描述和交流信息,并对观察结果进行分析。

5.尝试以气泡图、矩阵图等图表的形式组织、整理信息。

6.在教师的引导下,能回顾和反思探究的过程和方法,作出自我评价与调整。

(在教师引导下)

二、教学目标

科学态度目标

1.能在好奇心的驱使下,对常见的物体特征,以及生活中的科学现象,自然现象表现出探究兴趣。

2.认同以图表形式组织和交流信息的重要性。

3.能如实讲述事实,不盲从,当发现事实与自己原有的想法不同时,能尊重事实,形成用事实说话的证据意识。

4.乐于小组合作探究,能主动参与合作学习活动,愿意倾听他人的意见,积极分享自己的观点。

5.具有分析、反思、尝试运用多种探究方法的创新意识。

二、教学目标

科学技术社会与环境目标

1.认识到空气是重要的资源,需要珍惜和保护,愿意采取行动保护环境。

2.了解并意识到人类利用空气的性质改善生活,科学技术在生活中发挥着重要

作用。

能占据空间

整体感知空气

能被压缩

有质量

具体研究空气

的各种性质特

征

质量很轻

热空气会上升

讨论、归纳、

总结、提炼空

气的特征和作

用

空气流动形成风

三、单元的编排逻辑

一下:《认识一袋空气》

特征、作用、研究方法

四、分课时解析

气 泡 图

1.呈现学生原有的概念;

2.帮助学生分类整理;

3.在后面的教学中逐步完善。

.

传递游戏

1.游戏的目的是感知不同物质的特征;

2.通过游戏比较,进一步感受空气的特征;

.

3.所以,不要把游戏做成单纯比快慢的游戏,

要让学生在传递体验的过程去思考:同样的

容器,传递不同的物质,效果不同;同样的

物质,放入不同的容器,传递的效果也不同,

这与物质本身的特点有什么关系?

感受空气

在前一个活动的基础上进一步丰富学生的感性认知。

比如,抱抱充满空气的大袋子,可以感受到袋子很软,

说明空气能占空间也容易挤压。

.

抛气球,可以看到气球缓慢落下,说明袋中的空气很轻。

吹口哨,可以感知到空气的流动和发出声音。

研讨

1.要提示学生说出是用什么方法得知空气的某些特征?

2.引导学生用简单、科学的关键词或短句清晰表达出来。

3.可以是记录表的形式,也可以在记录表的基础上完善

聚焦时的“气泡图”,这个气泡图可以贯穿在每一课中,

直到最后一课形成完整、清晰的认识。

4.“一般的物体”指的是固体和液体,聚焦到相同点上。

.

.

拓展:丰富学生对物质的认识,培养学生查阅资料的兴

趣。

.

本课希望学生仔细观察有关空气压缩和扩张的现

象,然后让学生试探性地从微粒的角度对现象进行解释。

教材的编写:

1.让学生从感性认

识上升到理性认识。

2.用量化的数据来

说明问题。

3.看起来实验操作

的难度也不太大。

4.能够很好地帮助

学生建构“空气有

质量”这一科学概

念。

由于本课只需要学

生定性地认识到空气是

否有质量,所以不需要

学生精确地量化 10 筒空

气等于多少粒豆子的质

量。不同小组实验数据

有差异,甚至差异较大,

都没有关系,简单让学

生说说产生差异的原因

就可以了。

1.一定量的空气是

多少量?

2.由20筒的空气质

量估计100筒空气

的质量。

3.实证意识是小学

科学教学中需要培

养的一种非常重要

的科学精神。

4.所以,打100筒

空气就很有必要。

问题是:

“拓展”中:

利用生活中的

测量工具,再

来测一测一袋

空气的质量。

能测出这一袋

空气的质量吗?

.

建议:

1.提供“热气球、

孔明灯”的视频。

2.学生实验中的观

察、记录、分析很

重要。

3.材料做一些改进。

淘宝购买纸筒,

学生实验操作过程中立

得牢,不易倒。

使用卡纸制作的纸筒易倒,

不安全,有火灾隐患。

蜡烛装在小托盘里,

方便学生取用,也不易

烧到旁边的纸筒。

教材的思路:

学生经历制作

和观察的过程。

是一个风的模

拟实验。

教材的思路:

从空气是一种资源

的角度引导学生认

识空气。

空气的分布

.

同时,本课也是对

本单元学习内容的

总结和梳理,有助

于学生连贯地思考

本单元的学习内容,

并且用不同的方式

表达出来。

.

单元小结

空气与生活

五、单元词汇

空气

风

质量

形状

空间

第一节

第三单元 天气

一、教材变化

老教材

新教材

一、教材变化

一些微妙的改变

总结

观察云

观测云

整理

风向和风速

温度与气温

风

气温

老教材

新教材

二、教学目标

14.地球有大气、水、生物、土壤和岩石,地球内部有地壳、地幔、地核。

14.1地球被一层大气圈包围着。

15.地球是人类生存的家园

15.3人类生存需要防御各种灾害。

《课程标准》学段学习目标

二、教学目标

科学概念目标

一、天气是一个地方在某一短时间里大气的冷暖、阴晴雨雪以及风等情况。

二、各种天气现象都是发生在大气圈中的自然现象。

三、天气每天都在发生着变化,天气变化有一定的规律。

四、天气特征主要包括云量、降水量、风和气温等。

五、温度计、雨量器、风向标和风速仪是测量天气的工具。

六、天气影响着我们的生活,台风、洪涝、干旱等天气会带来灾害。

七、气候是一个地区多年来经常发生的天气状况的综合。

八、天气预报是气象部门收集大量的数据后,分析、制作并发布的。

二、教学目标

科学探究目标

一、运用感官和选择恰当的工具、仪器观察并描述天气。

二、用比较科学的词汇、图示符号记录、描述天气信息。

三、用统计图表等工具整理天气数据,并进行分析和总结。

四、讲述自己的观测、记录过程与结论,并与同学交流。

(在教师引导下)

二、教学目标

科学态度目标

一、表现出对天气现象的探究兴趣,关注天气变化对生活的影响。

二、乐于尝试运用各种工具完成对天气特征的观测。

三、坚持记录天气日历。

四、体验多人合作的探究学习。

二、教学目标

科学技术社会与环境目标

了解使用工具可以更加精确地观测天气。

三、单元内容分析

四、分课时解析

观测与记录

科学家这样做

描述天气

天气的复杂和多样性

天气对生活的影响

单元主线

大气圈层

不记得!

关注刻度

关注结构

关注单位

找关联

读数口诀:

零刻度,读数起,

向上数,摄氏几,

向下数,零下几。

悬挂式

地点选择、读数方法很重要!

处理要

灵活

画图要

指导

描述气温变化

教学建议

找温度

对刻度

画横线

涂颜色

画图指导

模拟降雨要注意!

自制工具看刻度!

如何实现连续测量?

降水类型

教学建议

一、自制雨量器,0刻度对准杯子内的底部;

三、模拟降雨活动只可做初步体验,学生无法直观感受雨量大小。建议改进教具并进行实际降雨测量。

二、固定高度、时间,改变倾斜角度、总水量等因素改变降雨大小;

模拟降雨

教学建议

一、连续测量降水量,建议使用漏斗式雨量器,放置在空旷、平坦的地面;

三、填格画图要指导。

二、每天统一规定一个时间读数、复位,将读数视为一个自然日的读数即可;

雨量器

示意图

判断风向很困难!

丝质、柔软、宽扁的旗面

风的复杂和不稳定性

局部环境的影响

画形状

画多少

转化为天气符号

较抽象

难判断

有效数据要筛选!

占比统计

峰值数据统计

描述变化规律

大方面、概括性性描述

天气要素

天气预报与天气日历?

第八课时教学建议

一、利用天气APP,查看更多天气要素信息;

三、根据天气预报的制作过程,梳理成流程图;

二、比较天气日历和天气预报的异同,感受天气的多变和复杂性,感受随着方法、技术的进步,人类可以更加精确地观测天气;

四、推荐参加更多观天象社会实践活动。

单元词汇

天气

气候

风向

降水量

天气预报

合 作 · 研 究

共 享 · 发 展

谢 谢