地球公转的地理意义

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第三节(第3课时)

地球公转的地理意义

复习:地球自转的地理意义

1.产生昼夜更替

2.产生时差

3.使地表水平运动物体方向发生偏转

4.对地球形状的影响

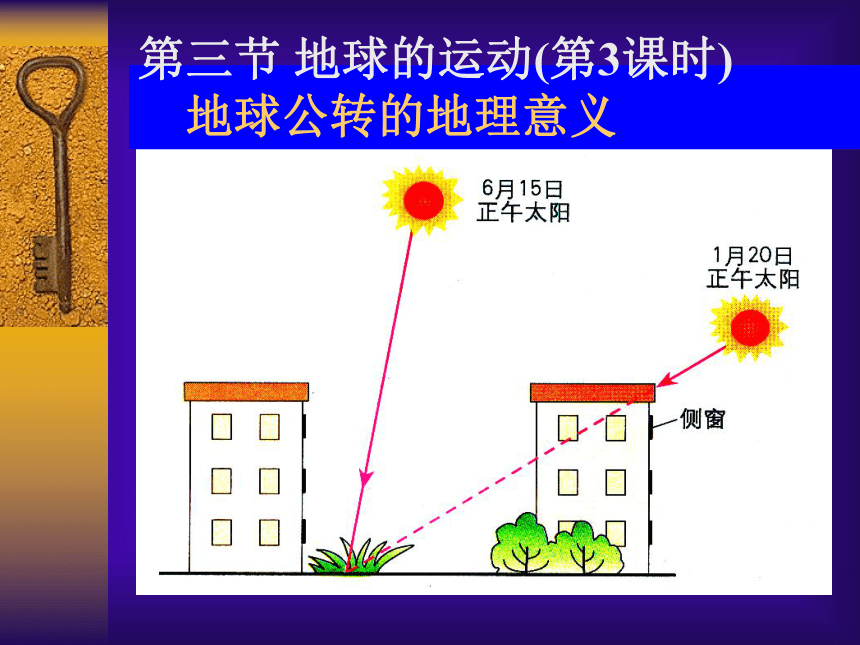

第三节 地球的运动(第3课时) 地球公转的地理意义

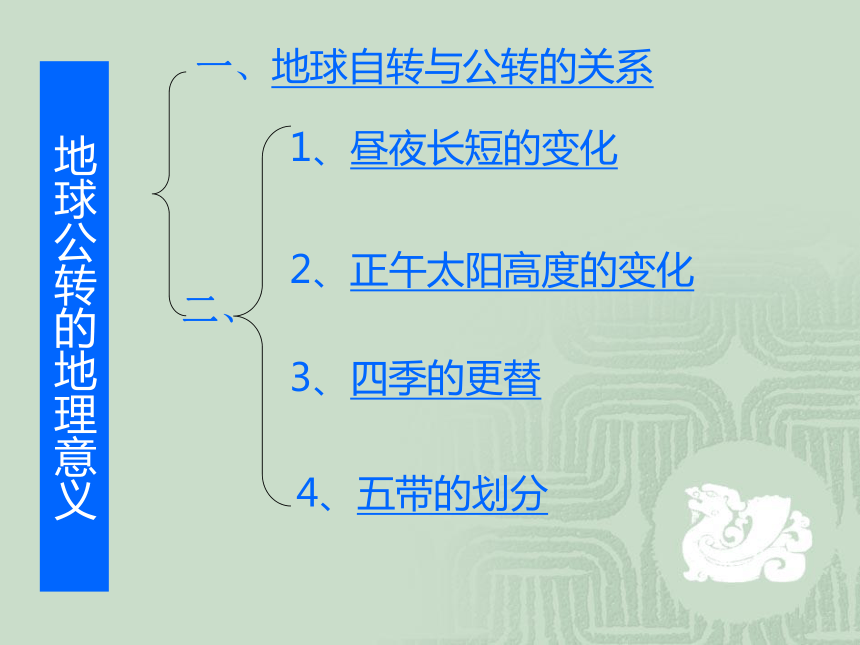

1、昼夜长短的变化

2、正午太阳高度的变化

3、四季的更替

4、五带的划分

地球公转的地理意义

一、地球自转与公转的关系

二、

一 地球自转与公转的关系

1、绕转平面之间的关系---黄赤交角 点击查看

2、 太阳直射点的回归运动

点击查看

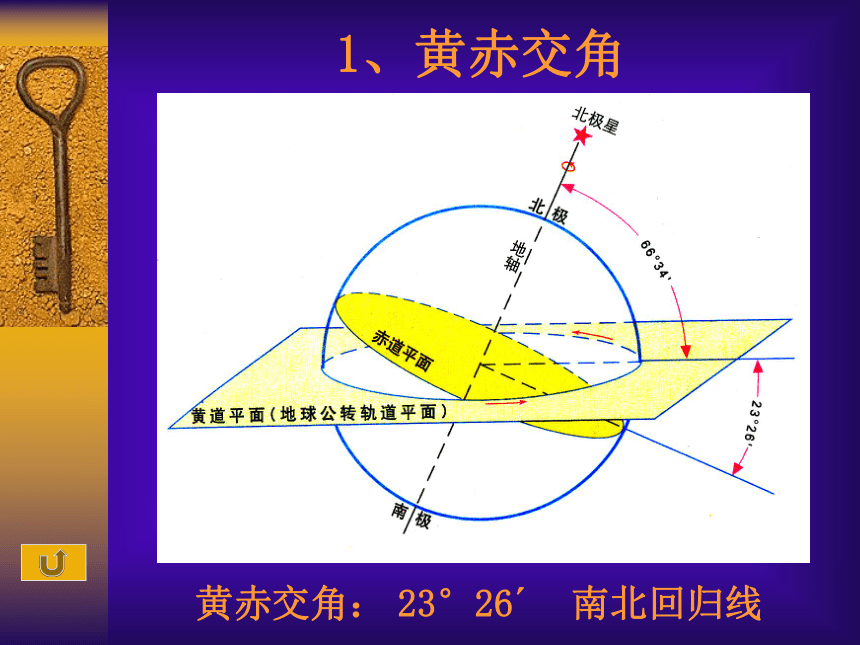

1、黄赤交角

黄赤交角: 23°26 南北回归线

回自与公

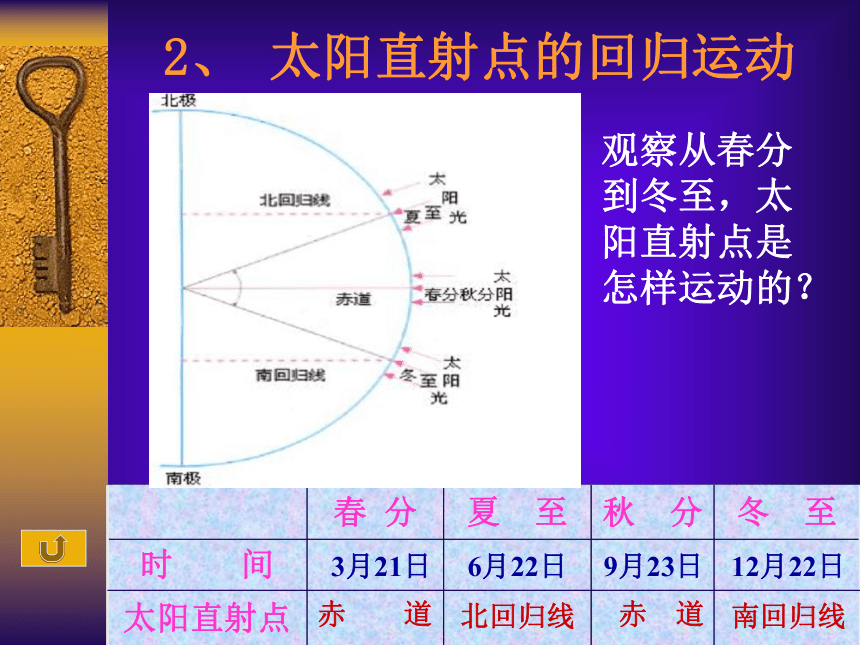

2、 太阳直射点的回归运动

春 分 夏 至 秋 分 冬 至

时 间

太阳直射点

3月21日

赤 道

6月22日

北回归线

9月23日

赤 道

12月22日

南回归线

观察从春分到冬至,太阳直射点是怎样运动的?

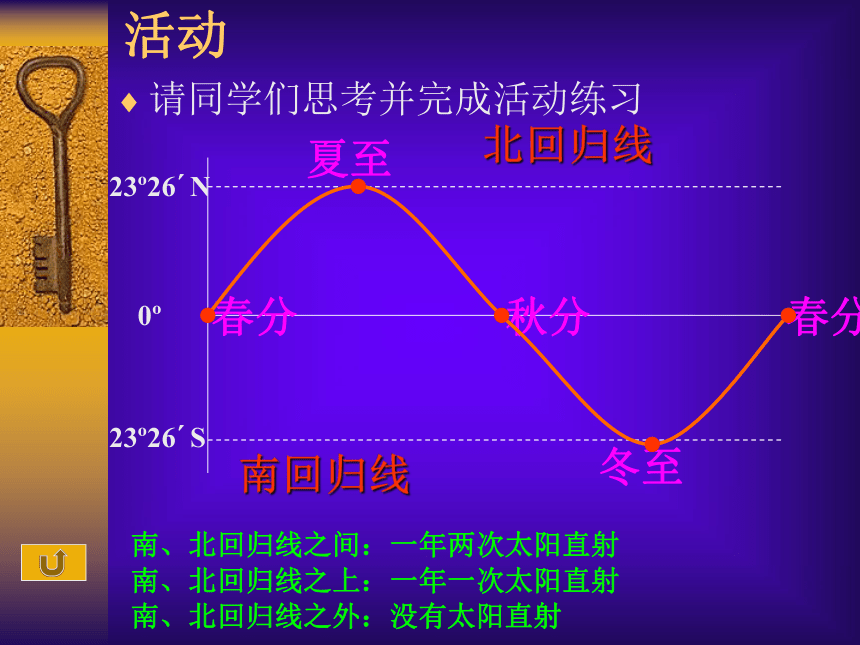

活动

请同学们思考并完成活动练习

南、北回归线之间:一年两次太阳直射

南、北回归线之上:一年一次太阳直射

南、北回归线之外:没有太阳直射

23 26 N

0

23 26 S

春分

夏至

秋分

冬至

春分

南回归线

北回归线

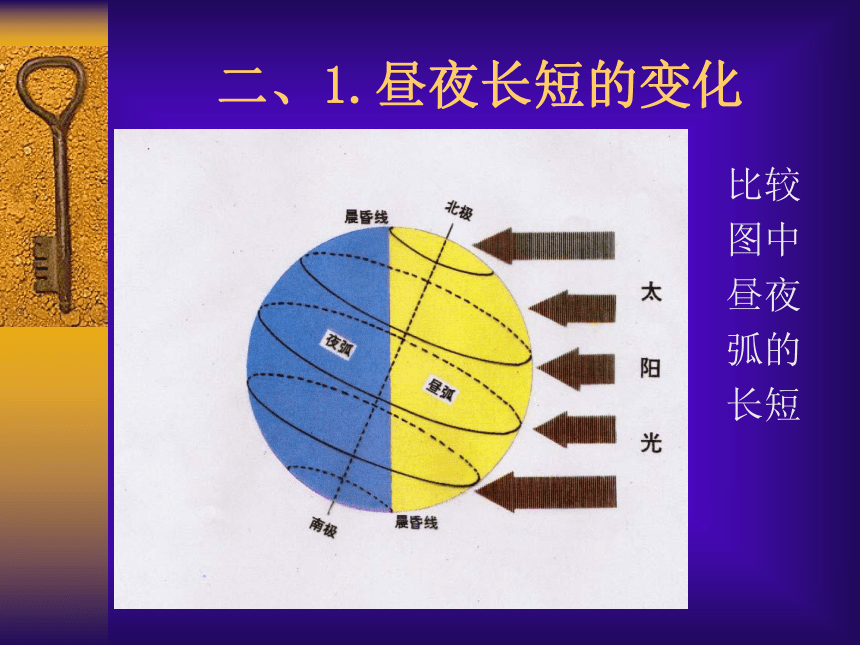

二、1.昼夜长短的变化

比较

图中

昼夜

弧的

长短

春、秋分 夏 至 冬 至

直射点

位 置

北半球

赤 道

南半球

昼夜平分

昼夜平分

昼夜平分

昼长夜短,越

往北白昼越长

昼夜平分

昼夜平分

昼短夜长,越

往南白昼越短

昼短夜长,越

往北白昼越短

昼长夜短,越

往南白昼越长

二、2.正午太阳高度的变化

太阳高度:太阳光线与地平面之间的夹角

正午太阳高度:一天中太阳高度最大值出

现在正午

黄赤交角

太阳直射点的南北移动

正午太阳高度的大小随纬度和季节作规律变化

春分(3月21日前后):太阳直射赤道

夏至日(6月22日前后):太阳直射北回归线

秋分(9月23日前后):太阳直射赤道

冬至日(12月22日前后):太阳直射南回归线

正午太阳高度(角)——H正午的变化

1、正午太阳高度随纬度和季节的变化规律

夏至日 冬至日 春秋分

H达最大值范围 北回归线及其以南的地区 南回归线及其以北的地区

H达最小值范围 南半球各纬度 北半球各纬度

H纬度变化规律 由北回归线向南北两侧降低 由南回归线向南北两侧降低 自赤道向两极递减

2、H的计算公式

H=90°-纬度差(太阳直射点纬度±所求地纬度——同—异+)

活动

不同

地点

昼夜

长短

变化

二、3.四季的更替

昼夜长短

正午太阳高度

随时间的变化

到达地面的太阳辐射能的多少不同

四季的更替

四季的划分

二十四节气与四季表

立 春

大 寒

小 寒

冬 至

大 雪

小 雪

立 冬

霜 降

寒 露

秋 分

白 露

处 暑

立 秋

大 暑

小 暑

夏 至

芒 种

小 满

立 夏

谷 雨

清 明

春 分

惊 蛰

雨 水

立 春

我国春季

我国夏季

我国秋季

我国冬季

西方春季

西方春季

西方夏季

西方冬季

西方春季

气候四季

春 季

12、1、2月

9、10、11月

6、7、8月

3、4、5月

夏 季

秋 季

冬 季

北 回 归 线

南 回 归 线

北 极 圈

南 极 圈

热 带

热 带

南 温 带

南 温 带

北 温 带

北 温 带

北寒带

北寒带

南寒带

23.5°N

23.5°S

66.5°N

66.5°S

南寒带

天 文 特 征

气 候 特 征

有太阳直射现象

有极昼极夜现象

有极昼极夜现象

无太阳直射 无极昼极夜现象

无太阳直射 无极昼极夜现象

终年炎热

四季分明

四季分明

终年严寒

终年严寒

二、3.五带的划分

课后练习

.读太阳照射地球示意图(图中阴影表示夜半球),回答:

(1)此图所示日期为

北半球的节气为 。

(2)此时全球昼、夜长短如何?

(3)此时全球正午太阳高度角如何变化?

(4)图中a点的正午太阳高度为 ,此刻的太阳高度为 ,

b点的昼长为 。

S

N

a

b

3月21日或9月23日左右

春分日或秋分日

全球昼夜等长

由赤道向南北两侧递减

90°

0°

12小时

B

C

A

D

读地球公转示意图,回答:

(1)图中四点所示日期:A B

C D

(2)图中 点地球公转速度较快,因为:

。

(3)由A到B点北半球昼夜

长短如何变化?

(4)由B点到C点太阳

直射点如何移动?

。

(5)当地球处于A点时,全球

正午太阳高度角最大的区域为: 。

(6)当地球处于C点时,全球正午太阳

高度角随纬度变化规律是:

6月22日左右

9月23日左右

12月22日左右

3月21日左右

C

C点在近日点附近

昼渐短,夜渐长

由赤道向南回归线移动

北回归线及其以北的地区

由南回归线向南北两侧递减

小结

第三节(第3课时)

地球公转的地理意义

复习:地球自转的地理意义

1.产生昼夜更替

2.产生时差

3.使地表水平运动物体方向发生偏转

4.对地球形状的影响

第三节 地球的运动(第3课时) 地球公转的地理意义

1、昼夜长短的变化

2、正午太阳高度的变化

3、四季的更替

4、五带的划分

地球公转的地理意义

一、地球自转与公转的关系

二、

一 地球自转与公转的关系

1、绕转平面之间的关系---黄赤交角 点击查看

2、 太阳直射点的回归运动

点击查看

1、黄赤交角

黄赤交角: 23°26 南北回归线

回自与公

2、 太阳直射点的回归运动

春 分 夏 至 秋 分 冬 至

时 间

太阳直射点

3月21日

赤 道

6月22日

北回归线

9月23日

赤 道

12月22日

南回归线

观察从春分到冬至,太阳直射点是怎样运动的?

活动

请同学们思考并完成活动练习

南、北回归线之间:一年两次太阳直射

南、北回归线之上:一年一次太阳直射

南、北回归线之外:没有太阳直射

23 26 N

0

23 26 S

春分

夏至

秋分

冬至

春分

南回归线

北回归线

二、1.昼夜长短的变化

比较

图中

昼夜

弧的

长短

春、秋分 夏 至 冬 至

直射点

位 置

北半球

赤 道

南半球

昼夜平分

昼夜平分

昼夜平分

昼长夜短,越

往北白昼越长

昼夜平分

昼夜平分

昼短夜长,越

往南白昼越短

昼短夜长,越

往北白昼越短

昼长夜短,越

往南白昼越长

二、2.正午太阳高度的变化

太阳高度:太阳光线与地平面之间的夹角

正午太阳高度:一天中太阳高度最大值出

现在正午

黄赤交角

太阳直射点的南北移动

正午太阳高度的大小随纬度和季节作规律变化

春分(3月21日前后):太阳直射赤道

夏至日(6月22日前后):太阳直射北回归线

秋分(9月23日前后):太阳直射赤道

冬至日(12月22日前后):太阳直射南回归线

正午太阳高度(角)——H正午的变化

1、正午太阳高度随纬度和季节的变化规律

夏至日 冬至日 春秋分

H达最大值范围 北回归线及其以南的地区 南回归线及其以北的地区

H达最小值范围 南半球各纬度 北半球各纬度

H纬度变化规律 由北回归线向南北两侧降低 由南回归线向南北两侧降低 自赤道向两极递减

2、H的计算公式

H=90°-纬度差(太阳直射点纬度±所求地纬度——同—异+)

活动

不同

地点

昼夜

长短

变化

二、3.四季的更替

昼夜长短

正午太阳高度

随时间的变化

到达地面的太阳辐射能的多少不同

四季的更替

四季的划分

二十四节气与四季表

立 春

大 寒

小 寒

冬 至

大 雪

小 雪

立 冬

霜 降

寒 露

秋 分

白 露

处 暑

立 秋

大 暑

小 暑

夏 至

芒 种

小 满

立 夏

谷 雨

清 明

春 分

惊 蛰

雨 水

立 春

我国春季

我国夏季

我国秋季

我国冬季

西方春季

西方春季

西方夏季

西方冬季

西方春季

气候四季

春 季

12、1、2月

9、10、11月

6、7、8月

3、4、5月

夏 季

秋 季

冬 季

北 回 归 线

南 回 归 线

北 极 圈

南 极 圈

热 带

热 带

南 温 带

南 温 带

北 温 带

北 温 带

北寒带

北寒带

南寒带

23.5°N

23.5°S

66.5°N

66.5°S

南寒带

天 文 特 征

气 候 特 征

有太阳直射现象

有极昼极夜现象

有极昼极夜现象

无太阳直射 无极昼极夜现象

无太阳直射 无极昼极夜现象

终年炎热

四季分明

四季分明

终年严寒

终年严寒

二、3.五带的划分

课后练习

.读太阳照射地球示意图(图中阴影表示夜半球),回答:

(1)此图所示日期为

北半球的节气为 。

(2)此时全球昼、夜长短如何?

(3)此时全球正午太阳高度角如何变化?

(4)图中a点的正午太阳高度为 ,此刻的太阳高度为 ,

b点的昼长为 。

S

N

a

b

3月21日或9月23日左右

春分日或秋分日

全球昼夜等长

由赤道向南北两侧递减

90°

0°

12小时

B

C

A

D

读地球公转示意图,回答:

(1)图中四点所示日期:A B

C D

(2)图中 点地球公转速度较快,因为:

。

(3)由A到B点北半球昼夜

长短如何变化?

(4)由B点到C点太阳

直射点如何移动?

。

(5)当地球处于A点时,全球

正午太阳高度角最大的区域为: 。

(6)当地球处于C点时,全球正午太阳

高度角随纬度变化规律是:

6月22日左右

9月23日左右

12月22日左右

3月21日左右

C

C点在近日点附近

昼渐短,夜渐长

由赤道向南回归线移动

北回归线及其以北的地区

由南回归线向南北两侧递减

小结

同课章节目录

- 第一章 行星中的地球

- 第一节 宇宙中的地球

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的运动

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 月球基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 冷热不均引起大气运动

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 常见天气系统

- 第四节 全球气候变化

- 问题研究 为什么市区气温比郊区高

- 第三章 地球上的水

- 第一节 自然界的水循环

- 第二节 大规模的海水运动

- 第三节 水资源的合理利用

- 问题研究 是否可以用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第四章 地表形态的塑造

- 第一节 营造地表形态的力量

- 第二节 山岳的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第五章 自然地理环境的整体性与差异性

- 第一节 自然地理环境的整体性

- 第二节 自然地理环境的差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪