人教版必修五《逍遥游》教学设计课后反思必修五

文档属性

| 名称 | 人教版必修五《逍遥游》教学设计课后反思必修五 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 56.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《逍遥游》教学设计课后反思

(一)课前安排学生利用工具书及课文注解进行预习,力求初步熟悉课文,扫除生字障碍,对照课文注释与工具书,口头翻译课文,读懂课文大意;并整理出预习中解决不了的疑难字词

(二)导入新课。

导语:在中国历史上有这样一个人:他虽然有经邦济世之才,虚怀若谷之量,但却抛弃了那个时代;他虽然一贫如洗、穷困潦倒,但从不低下高傲的头颅,视权贵如腐鼠,不与世俗争名利;他义无反顾地选择属于他的人生,只在深山求逍遥。

由庄子这个人物,引出《逍遥游》。

(三)展示学习目标。

1.了解庄子及其思想

2.掌握重要的文言词语及句式;(重点)

3.诵读文本,理清文章思路。(重点、难点)

(四)作者及背景。

简单让学生介绍作者庄子,老师进行补充。给学生介绍庄子的思想以及写作背景,以便更好的理解文章。

庄子名周,战国宋人。他继承和发展了老子的哲学思想,是道家学派的重要代表人物,世人将其与老子并称“老庄”。庄子的文章,想象奇幻,构思巧妙,善用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格。《庄子》今存33篇。《逍遥游》是《庄子》中的第一篇,是庄子的代表作。

庄子的主要思想是“天道无为”,认为一切事物都在变化,他认为“道”是“先天地生”的,属主观唯心主义体系。主张“无为”,放弃一切妄为,幻想一种“天地与我并生,万物与我为一”的主观精神境界,安时处顺,逍遥自得。

(五)文本诵读。

既有学生个体读,指出朗读中的不足或错误,也有范读。另外学生个体读、齐读贯穿整篇文章。

(六)知识梳理。

逐段梳理文言知识,内容涉及通假字、一词多义、古今异义,词类活用,特殊句式等。

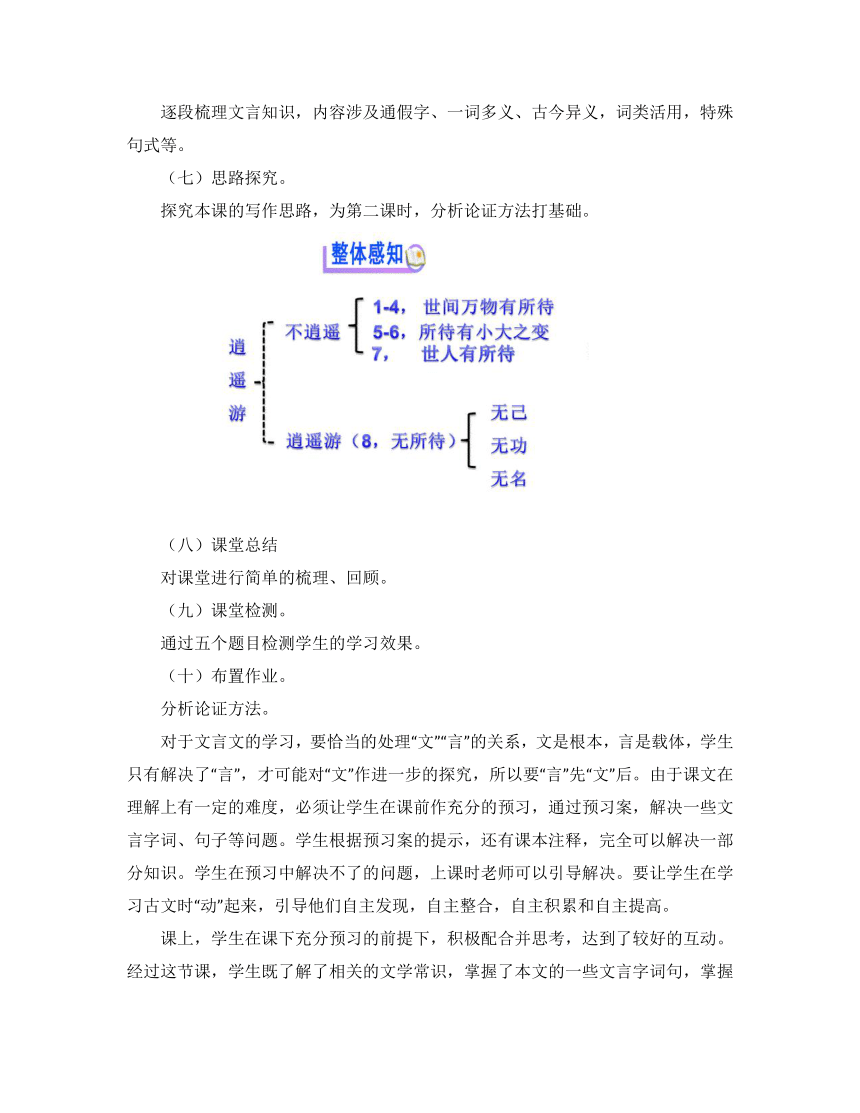

(七)思路探究。

探究本课的写作思路,为第二课时,分析论证方法打基础。

(八)课堂总结

对课堂进行简单的梳理、回顾。

(九)课堂检测。

通过五个题目检测学生的学习效果。

(十)布置作业。

分析论证方法。

对于文言文的学习,要恰当的处理“文”“言”的关系,文是根本,言是载体,学生只有解决了“言”,才可能对“文”作进一步的探究,所以要“言”先“文”后。由于课文在理解上有一定的难度,必须让学生在课前作充分的预习,通过预习案,解决一些文言字词、句子等问题。学生根据预习案的提示,还有课本注释,完全可以解决一部分知识。学生在预习中解决不了的问题,上课时老师可以引导解决。要让学生在学习古文时“动”起来,引导他们自主发现,自主整合,自主积累和自主提高。

课上,学生在课下充分预习的前提下,积极配合并思考,达到了较好的互动。经过这节课,学生既了解了相关的文学常识,掌握了本文的一些文言字词句,掌握了一些学习文言文的方法,提高了学生学习的自主性,积极性。又理清了文章的写作思路,对文本有了一定的整体感知。整堂课,学生既有宏观上的体会,能整体上把握文本的写作思路,又有微观上的掌握,解决了文言知识点,为下一步的鉴赏扫除了文字障碍。宏观与微观,整体与局部,点与面有效结合,提高了课堂效率。

《逍遥游》是人民出版社出版的“普通高中新课程实验教科书”语文必修五的课文。《逍遥游》居《庄子·内篇》之首,是阐发庄子追求绝对精神自由的思想观点的著名篇章。可以说《逍遥游》是《庄子》一书的纲领。就艺术特色来看,也可称为庄子的代表作。其文雄放、奇幻,足以显示庄子的思想和文章所特有的风格。“开宗不了逍遥字,空读南华三十篇”,可见《逍遥游》在《庄子》一书中的重要性。

本单元的教学,重点应放在引导学生感受古人的真情真性和品味课文丰富多彩的语言艺术上。具体说来,要把握作品所抒发的真挚情感、引导学生品味课文优美的语言艺术、注重诵读。

另外新课标要求重视语文知识与能力的整合,重视积累、感悟、熏陶和语感的培养,以有利于学生语文素养的整体提高。

1.对下列句子中通假字的解释不恰当的一项是()

A.北冥有鱼 冥:同“溟”,海

B.此小大之辩也 辩:通“变”,变化

C.小知不及大知 知:通“智”

D.而征一国者 而:通“能”,才能,能力

【解析】选B。辩:通“辨”,区别。

2.对下列句中加点字的解释不恰当的一项是()

A.怒而飞,其翼若垂天之云怒:愤怒

B.覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟覆:倾倒

C.而后乃今培风 培:凭借

D.时则不至,而控于地而已矣 控:投,落地

【解析】选A。怒:奋发,这里指鼓起翅膀。

3.比较下列句子中加点的字的用法,判断正确的一项是()

①是鸟也,海运则将徙于南冥 ②之二虫又何知

③且举世而誉之而不加劝 ④然后图南,且适南冥也

A.“是”字与“之”字相同,两个“且”字也相同

B.“是”字与“之”字相同,两个“且”字不同

C.“是”字与“之”字不同,两个“且”字相同

D.“是”字与“之”字不同,两个“且”字也不同

【解析】选B。①指示代词,这,这个;②指示代词,这;③连词,并且;④副词,将,将要。

4.下列句子中加点的词语同现代汉语意思相同的一项是()

A.三餐而反,腹犹果然 B.而后乃今将图南

C.神人无功,圣人无名 D.众人匹之,不亦悲乎

【解析】选B。A项,古义:饱的样子。今义:副词,表示事实与所说或所料相符。B项,古今意义相同,然后。C项,古义:无所为,无功利意识。今义:没有功劳。D项,古义:一般人。今义:大家;许多人。

5.从文言句式的角度看,下列各句与例句相同的一项是()

例句:而彼且奚适也

A.去以六月息者也

B.此小大之辩也

C.背负青天而莫之夭阏者

D.《齐谐》者,志怪者也

【解析】选C。例句与C项是宾语前置,A项是状语后置,B项和D项是判断句。

一、优点:

1、紧紧围绕课堂目标完成教学,思路清晰。作为文章的第一课时,基本上完成了课前的预设目标。课文篇幅较长,难度较大,文言色彩浓厚,正常情况下需要两个课时完成的,由于时间限制,在学生充分预习的基础上,让学生在疏通文义的基础上,再去总结各类文言知识点,由面到点,再由点到面,符合学生的认知需要。我没有按部就班去疏通课文,然后分析课文,而是让学生在理解文意,把握材料的基础上疏通字词,也同样达到了教学目标。

2、学生积极思考,课堂气氛活跃,主动回答老师提出的问题。无论是学生的个体读还是齐读,无论是学生的个体思考还是小组讨论交流,都充分调动了学生学习的积极性。

二、不足:

1、教师的语言表达还需要进一步的精炼、精粹,使整个授课更加的流畅。

2、学生诵读和自主思考的时间略显仓促,有时自己还包办代替,没能完全体现“以学生为主体”的新课改理念。

3、对庄子的思想和故事拓展不够全面,一部分学生对庄子的了解可能不够到位。

《逍遥游》是一篇文言文,作为本课的第一课时,主要任务是诵读、解决文言基础知识,为第二课时的鉴赏做准备、打基础,根据新课标的要求,所以根据新课标要求重视语文知识与能力的整合,主要设定了以下目标:

1、知识与技能:初步了解庄子其人,总结文中的语言知识。

2、过程与方法:通过诵读了解文章的整体内容,理清文章思路。

3、情感态度与价值观:在诵读中体会作者追求精神自由的人生理想,体味语言艺术。

(一)课前安排学生利用工具书及课文注解进行预习,力求初步熟悉课文,扫除生字障碍,对照课文注释与工具书,口头翻译课文,读懂课文大意;并整理出预习中解决不了的疑难字词

(二)导入新课。

导语:在中国历史上有这样一个人:他虽然有经邦济世之才,虚怀若谷之量,但却抛弃了那个时代;他虽然一贫如洗、穷困潦倒,但从不低下高傲的头颅,视权贵如腐鼠,不与世俗争名利;他义无反顾地选择属于他的人生,只在深山求逍遥。

由庄子这个人物,引出《逍遥游》。

(三)展示学习目标。

1.了解庄子及其思想

2.掌握重要的文言词语及句式;(重点)

3.诵读文本,理清文章思路。(重点、难点)

(四)作者及背景。

简单让学生介绍作者庄子,老师进行补充。给学生介绍庄子的思想以及写作背景,以便更好的理解文章。

庄子名周,战国宋人。他继承和发展了老子的哲学思想,是道家学派的重要代表人物,世人将其与老子并称“老庄”。庄子的文章,想象奇幻,构思巧妙,善用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格。《庄子》今存33篇。《逍遥游》是《庄子》中的第一篇,是庄子的代表作。

庄子的主要思想是“天道无为”,认为一切事物都在变化,他认为“道”是“先天地生”的,属主观唯心主义体系。主张“无为”,放弃一切妄为,幻想一种“天地与我并生,万物与我为一”的主观精神境界,安时处顺,逍遥自得。

(五)文本诵读。

既有学生个体读,指出朗读中的不足或错误,也有范读。另外学生个体读、齐读贯穿整篇文章。

(六)知识梳理。

逐段梳理文言知识,内容涉及通假字、一词多义、古今异义,词类活用,特殊句式等。

(七)思路探究。

探究本课的写作思路,为第二课时,分析论证方法打基础。

(八)课堂总结

对课堂进行简单的梳理、回顾。

(九)课堂检测。

通过五个题目检测学生的学习效果。

(十)布置作业。

分析论证方法。

对于文言文的学习,要恰当的处理“文”“言”的关系,文是根本,言是载体,学生只有解决了“言”,才可能对“文”作进一步的探究,所以要“言”先“文”后。由于课文在理解上有一定的难度,必须让学生在课前作充分的预习,通过预习案,解决一些文言字词、句子等问题。学生根据预习案的提示,还有课本注释,完全可以解决一部分知识。学生在预习中解决不了的问题,上课时老师可以引导解决。要让学生在学习古文时“动”起来,引导他们自主发现,自主整合,自主积累和自主提高。

课上,学生在课下充分预习的前提下,积极配合并思考,达到了较好的互动。经过这节课,学生既了解了相关的文学常识,掌握了本文的一些文言字词句,掌握了一些学习文言文的方法,提高了学生学习的自主性,积极性。又理清了文章的写作思路,对文本有了一定的整体感知。整堂课,学生既有宏观上的体会,能整体上把握文本的写作思路,又有微观上的掌握,解决了文言知识点,为下一步的鉴赏扫除了文字障碍。宏观与微观,整体与局部,点与面有效结合,提高了课堂效率。

《逍遥游》是人民出版社出版的“普通高中新课程实验教科书”语文必修五的课文。《逍遥游》居《庄子·内篇》之首,是阐发庄子追求绝对精神自由的思想观点的著名篇章。可以说《逍遥游》是《庄子》一书的纲领。就艺术特色来看,也可称为庄子的代表作。其文雄放、奇幻,足以显示庄子的思想和文章所特有的风格。“开宗不了逍遥字,空读南华三十篇”,可见《逍遥游》在《庄子》一书中的重要性。

本单元的教学,重点应放在引导学生感受古人的真情真性和品味课文丰富多彩的语言艺术上。具体说来,要把握作品所抒发的真挚情感、引导学生品味课文优美的语言艺术、注重诵读。

另外新课标要求重视语文知识与能力的整合,重视积累、感悟、熏陶和语感的培养,以有利于学生语文素养的整体提高。

1.对下列句子中通假字的解释不恰当的一项是()

A.北冥有鱼 冥:同“溟”,海

B.此小大之辩也 辩:通“变”,变化

C.小知不及大知 知:通“智”

D.而征一国者 而:通“能”,才能,能力

【解析】选B。辩:通“辨”,区别。

2.对下列句中加点字的解释不恰当的一项是()

A.怒而飞,其翼若垂天之云怒:愤怒

B.覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟覆:倾倒

C.而后乃今培风 培:凭借

D.时则不至,而控于地而已矣 控:投,落地

【解析】选A。怒:奋发,这里指鼓起翅膀。

3.比较下列句子中加点的字的用法,判断正确的一项是()

①是鸟也,海运则将徙于南冥 ②之二虫又何知

③且举世而誉之而不加劝 ④然后图南,且适南冥也

A.“是”字与“之”字相同,两个“且”字也相同

B.“是”字与“之”字相同,两个“且”字不同

C.“是”字与“之”字不同,两个“且”字相同

D.“是”字与“之”字不同,两个“且”字也不同

【解析】选B。①指示代词,这,这个;②指示代词,这;③连词,并且;④副词,将,将要。

4.下列句子中加点的词语同现代汉语意思相同的一项是()

A.三餐而反,腹犹果然 B.而后乃今将图南

C.神人无功,圣人无名 D.众人匹之,不亦悲乎

【解析】选B。A项,古义:饱的样子。今义:副词,表示事实与所说或所料相符。B项,古今意义相同,然后。C项,古义:无所为,无功利意识。今义:没有功劳。D项,古义:一般人。今义:大家;许多人。

5.从文言句式的角度看,下列各句与例句相同的一项是()

例句:而彼且奚适也

A.去以六月息者也

B.此小大之辩也

C.背负青天而莫之夭阏者

D.《齐谐》者,志怪者也

【解析】选C。例句与C项是宾语前置,A项是状语后置,B项和D项是判断句。

一、优点:

1、紧紧围绕课堂目标完成教学,思路清晰。作为文章的第一课时,基本上完成了课前的预设目标。课文篇幅较长,难度较大,文言色彩浓厚,正常情况下需要两个课时完成的,由于时间限制,在学生充分预习的基础上,让学生在疏通文义的基础上,再去总结各类文言知识点,由面到点,再由点到面,符合学生的认知需要。我没有按部就班去疏通课文,然后分析课文,而是让学生在理解文意,把握材料的基础上疏通字词,也同样达到了教学目标。

2、学生积极思考,课堂气氛活跃,主动回答老师提出的问题。无论是学生的个体读还是齐读,无论是学生的个体思考还是小组讨论交流,都充分调动了学生学习的积极性。

二、不足:

1、教师的语言表达还需要进一步的精炼、精粹,使整个授课更加的流畅。

2、学生诵读和自主思考的时间略显仓促,有时自己还包办代替,没能完全体现“以学生为主体”的新课改理念。

3、对庄子的思想和故事拓展不够全面,一部分学生对庄子的了解可能不够到位。

《逍遥游》是一篇文言文,作为本课的第一课时,主要任务是诵读、解决文言基础知识,为第二课时的鉴赏做准备、打基础,根据新课标的要求,所以根据新课标要求重视语文知识与能力的整合,主要设定了以下目标:

1、知识与技能:初步了解庄子其人,总结文中的语言知识。

2、过程与方法:通过诵读了解文章的整体内容,理清文章思路。

3、情感态度与价值观:在诵读中体会作者追求精神自由的人生理想,体味语言艺术。