2012高二地理新人教版选修二课件 2.3 海底地形的形成

文档属性

| 名称 | 2012高二地理新人教版选修二课件 2.3 海底地形的形成 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 494.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2012-03-12 22:07:04 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第三节 海底地形的形成

基础自主梳理

知能层级突破

教材深化透析

课标领航

当堂巩固训练

第三节

课外视野拓展

课标领航

课程标准

运用海底扩张与板块构造学说的主要观点,解释海底地形的形成和分布。

学习目标

海底扩张学说的主要观点,洋盆的形成,板块构造学说的主要观点,岛弧或海岸山脉、海沟的形成。

基础自主梳理

一、洋壳的形成与海底地形

1.洋壳的形成:海底扩张说认为,大洋底部地壳不断_________________的过程,是地幔中_________的结果。

生成—扩张—消亡

物质对流

思考

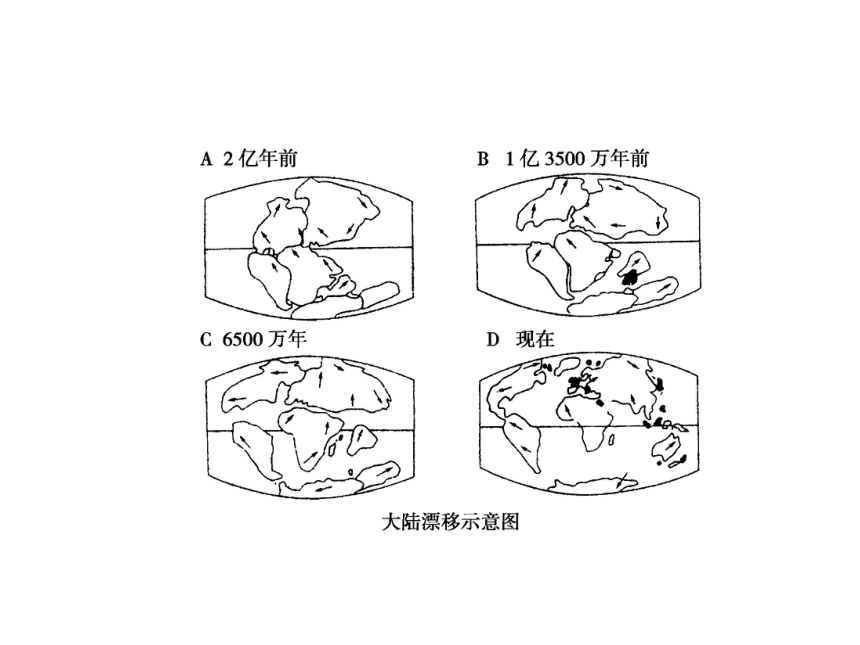

1.什么是大陆漂移学说?

【提示】 1912年,德国地球物理学家魏格纳提出了大陆漂移说。他根据大西洋两岸的大陆形状、地质构造、古生物等的相似性,认为二三亿年以前,地球上只有一整块联合古陆,它的周围是一片广阔的海洋。后来,在地球自转所产生的离心力和天体引潮力的作用下,这一块联合古陆开始分离,逐渐形成了现在的海陆分布(如下图)。

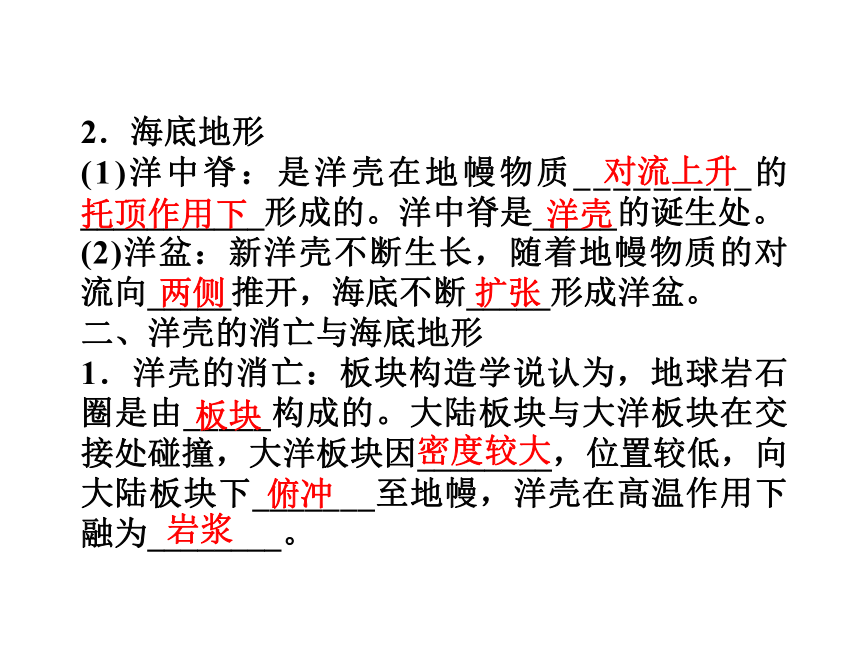

2.海底地形

(1)洋中脊:是洋壳在地幔物质_________的___________形成的。洋中脊是_____的诞生处。

(2)洋盆:新洋壳不断生长,随着地幔物质的对流向_____推开,海底不断_____形成洋盆。

二、洋壳的消亡与海底地形

1.洋壳的消亡:板块构造学说认为,地球岩石圈是由_____构成的。大陆板块与大洋板块在交接处碰撞,大洋板块因________,位置较低,向大陆板块下_______至地幔,洋壳在高温作用下融为________。

对流上升

托顶作用下

洋壳

两侧

扩张

板块

密度较大

俯冲

岩浆

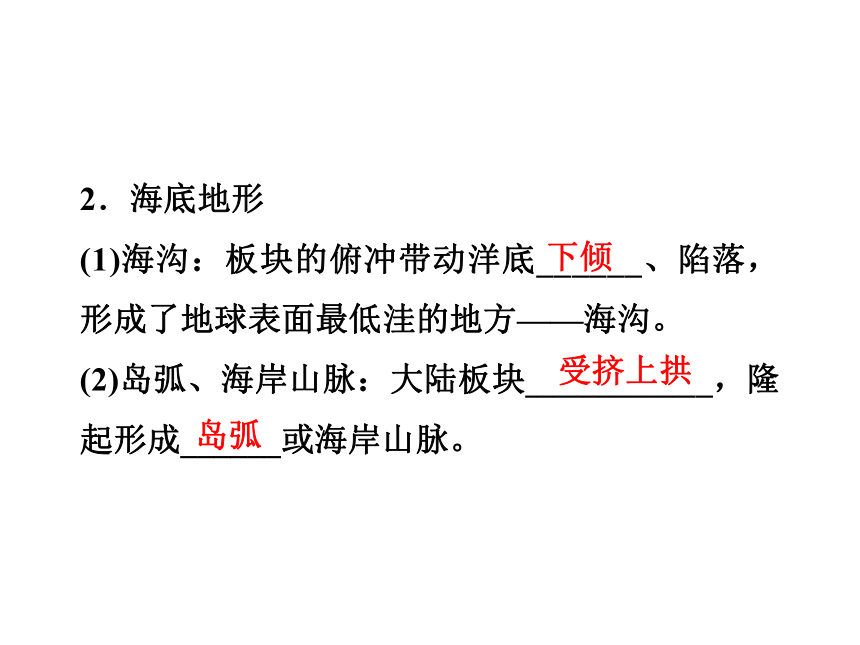

2.海底地形

(1)海沟:板块的俯冲带动洋底______、陷落,形成了地球表面最低洼的地方——海沟。

(2)岛弧、海岸山脉:大陆板块___________,隆起形成______或海岸山脉。

下倾

受挤上拱

岛弧

思考

2.岛弧和海沟为什么是弧形的?

【提示】 这与地球表面是球形有关。就如我们用指端按压皮球时,按压下去的凹形部位的边缘必然呈弧形的道理一样,海沟和岛弧正是洋底板块下弯进入地球内部的痕迹。

知能层级突破

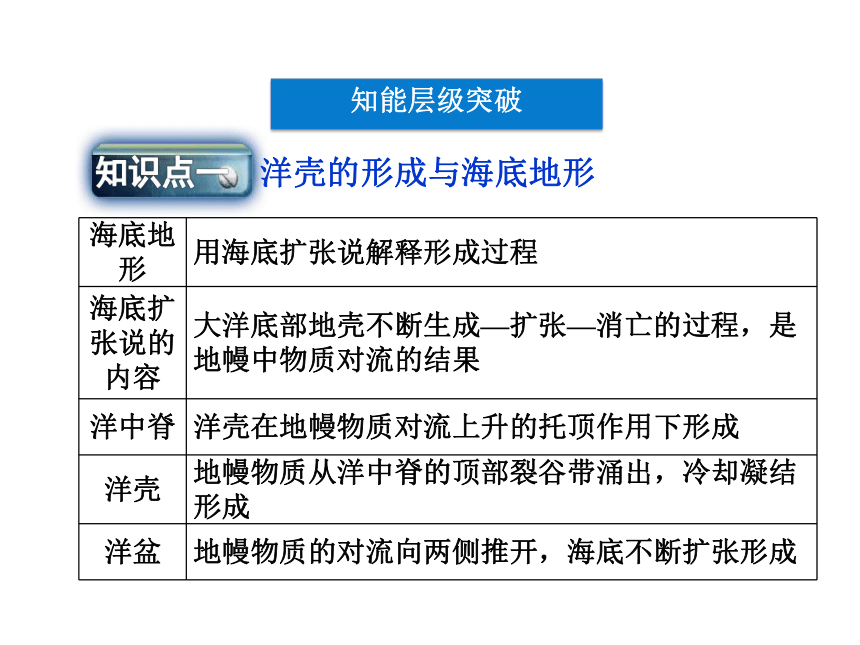

洋壳的形成与海底地形

海底地形 用海底扩张说解释形成过程

海底扩张说的内容 大洋底部地壳不断生成—扩张—消亡的过程,是地幔中物质对流的结果

洋中脊 洋壳在地幔物质对流上升的托顶作用下形成

洋壳 地幔物质从洋中脊的顶部裂谷带涌出,冷却凝结形成

洋盆 地幔物质的对流向两侧推开,海底不断扩张形成

学法指导 海底岩石的年龄变化规律

海岭(洋中脊)是大洋地壳的诞生处,岩石年龄最年轻,岩石离海岭越近,年龄越年轻,离海岭越远,年龄越老,并在海岭两侧呈对称分布。

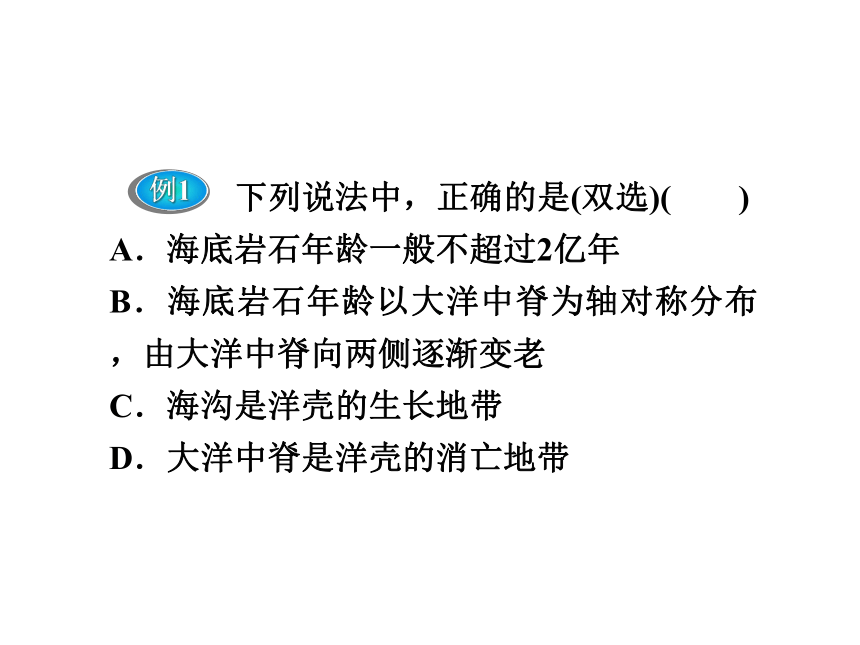

下列说法中,正确的是(双选)( )

A.海底岩石年龄一般不超过2亿年

B.海底岩石年龄以大洋中脊为轴对称分布,由大洋中脊向两侧逐渐变老

C.海沟是洋壳的生长地带

D.大洋中脊是洋壳的消亡地带

例1

【解析】 根据海底扩张学说,海底岩石年龄一般不超过2亿年;海底岩石年龄以大洋中脊为轴对称分布,并且由大洋中脊向两侧由新变老;海沟是洋壳的消亡地带,大洋中脊是洋壳的生长地带,故选AB。

【答案】 AB

下列哪一种海底地形的发现对海底扩张学说有重要的启发( )

A.海底平原 B.海底珊瑚礁

C.洋中脊 D.大陆架

【解析】 洋中脊是海底的火山山脉,是海底张裂之处。

【答案】 C

例2

洋壳的消亡与海底地形

板块构造学说部分内容 地球岩石圈由板块构成;大陆板块与大洋板块在交接处碰撞,大洋板块因密度较大,位置较低,向大陆板块下俯冲至地幔,洋壳在高温作用下融为岩浆

海沟 板块俯冲带动洋底下倾、陷落形成

岛弧或海岸山脉 大陆板块受挤压上拱,隆起形成

学法指导 从大洋板块俯冲示意图看海岭(大洋中脊)、海沟以及造山带的位置

海岭位于板块的生长边界,海沟和造山带位于板块的消亡边界,是由于大陆板块和大洋板块碰撞而成。

下图为5°N纬线圈附近六大板块分布示意图,其中丁板块几乎全部被海洋覆盖。据此回答(1)~(2)题。

例3

(1)2005年10月8日,巴基斯坦发生大地震,造成8万多人死亡,10余万人受伤,无家可归者不计其数。该地震是由哪两个板块碰撞挤压形成的( )

A.甲、乙 B.乙、丙

C.丙、丁 D.戊、己

(2)关于六大板块的说法,正确的是( )

A.甲西侧的海洋面积不断缩小

B.乙北侧夏季洋流呈逆时针方向流动

C.丙板块全部位于东半球

D.戊板块跨经度最多

【解析】 (1)在5°N纬线附近,丁是太平洋板块,那么丙应是亚欧板块,乙是印度洋板块,甲是非洲板块,而巴基斯坦地震是由乙、丙碰撞挤压形成的。(2)戊板块是南极洲板块,己是美洲板块。 甲西侧为大西洋,在不断扩大;乙北侧为印度洋,夏季洋流呈顺时针流动;丙板块跨东西半球。

【答案】 (1)B (2)D

教材深化透析

一、教材P19“思考”

洋中脊位于地幔物质对流上升处,有裂谷存在,岩浆可以沿断裂缝隙上升至地表,形成火山。由于洋中脊是洋壳的诞生处,并在地幔物质对流作用下向两侧做远离洋中脊的运动,形成由洋中脊向两侧岩石年龄对称变化,即由新到老,因此火山①~④形成年代也是由新到老。

二、教材P20“活动”

实验活动的目的是验证在加热状态下,地幔物质能够发生运动,从而引起形态的变化,说明洋壳及地貌形成的动力。

由于地壳物质漂浮在软流层之上,在地球内能作用下发生碰撞和分散,形成千姿百态的海底地形。

三、教材P22“活动”

1.洋壳生长处,形成洋中脊。

2.洋壳消亡处,形成海沟。

3.离A越远,岩石的年龄越古老,离A越近,岩石的年龄越年轻。

4.缺少了岛弧、洋盆等内容,无法演示海底地形的高低起伏情况。

当堂巩固训练

课外视野拓展

全球构造理论

目前对全球大地构造、海陆演化过程和机制等有关地球科学的根本问题,地学界仍有不同的见解。仅就大陆漂移、海底扩张和板块构造说的解释作简要介绍。

1.大陆漂移说

大陆漂移说认为,在古生代全球只有一块巨大的原始古陆,即泛大陆,其余是一个广泛的原始大洋,即泛大洋。2亿年前的中生代初,由于地球自转,产生从两极向赤道方向的离心力和自东向西的潮汐摩擦力作用,使泛大陆开始分裂漂移。花岗岩质的大陆漂浮在玄武岩基底上。所有大陆都自东向西移动,其中美洲漂移最快,而亚、澳大陆漂移得最慢。这样,首先在美洲和欧、非洲陆地之间形成大西洋。接着在澳大利亚和南极洲之间形成印度洋。大陆漂移过程是缓慢的。直到第四纪初期,才形成现代世界上海陆分布的轮廓。

2.海底扩张说的产生及其观点

(1)20世纪60年代初,在下列观点影响下形成海底扩张说。

①联合古陆的重建、拼合和越来越多的大陆漂移的其他证据;②大洋中脊体系及其中央裂谷带的形成机制与特征;③海洋沉积物自大洋中脊轴部向两侧依次变厚的事实;④海洋地壳的年轻性(不超过2亿年);⑤某些大陆边缘海沟—岛弧体系的发现及其突出的地震、火山活动特点等。

(2)海底扩张说的主要观点:

大洋中脊轴部裂谷带是地幔物质涌升的出口,涌出的地幔物质冷凝形成新洋底,新洋底同时推动先期形成的较老洋底逐渐向两侧扩展推移,其速度大约为每年几厘米。这就是海底扩张。

海底扩张在不同大洋的表现形式不同。一种是扩张着的洋底同时把与其相邻接的大陆向两侧推开,大陆与相邻洋底镶嵌在一起随海底扩张向同一方向移动,随着新洋底的不断生成和向两侧展宽,两侧大陆的距离随之变大,这就是海底扩张说对大陆漂移的解释。

大西洋及其两侧大陆就属于这种形式。另一种形式是洋底扩展移动到一定程度便向下俯冲潜没,重新回到地幔中去,相邻大陆逆掩于俯冲带上。洋底的俯冲作用导致海沟—岛弧体系的形成,太平洋即是如此。洋底处于不断的生成—运动—潜没的过程中,周期不超过2亿年。驱使洋底周期性扩张运动的原动力是地幔物质对流。大洋中脊体系的中央裂谷带对应地幔对流的涌升和发散区,宽广的大洋盆地对应于海底扩张运动区,海沟则相当于对流的下降汇聚区。洋底的周期性更新,其年龄较轻,接受沉积作用时间短,沉积物厚度较薄,从中脊轴向大洋边缘呈逐渐增厚趋势。

3.板块构造学说

1968年提出的板块构造学说是使地球一元化的全球构造理论,其主要内容是:

地球的最上部被划分为岩石圈和软流层,软流层在缓慢而长期的作用力下,会呈现出塑性或缓慢流动的性质。软流层物质对流是板块运动的原动力,它借助岩石圈底部的黏滞力带动上覆板块移动,板块被动地驮伏在对流体上发生大规模运动。岩石圈被一系列构造带分割成许多大小不同的球面板状块体,这些构造块体就称之为板块。全球被分为六大板块。

板块内部相对稳定,很少发生形变,板块边界则是全球最活跃的构造带。

海底扩张是一对板块自中脊轴向两侧的扩张运动。位于板块上面的大陆块,伴随着板块的运动而被动地发生长距离水平位移,形成了大陆漂移。

板块边产生,边运动,边消亡,周而复始,在地球表面留下板块活动的痕迹。板块在洋中脊轴裂谷带因炽热地幔物质不断涌出而得到补充,当其冷却到足以产生机械强度时便成为板块的一部分。

板块在洋中脊轴附近的增生区较薄,随着板块背离中脊轴运动,因其逐渐冷却而增厚。大洋板块是短暂的,从生成至海沟俯冲带消亡一般不超过2亿年。板块潜入地幔内数百千米才被熔化,故沿板块俯冲带可发生浅、中、深源地震活动。海底地形实质上就是大洋板块生成—运动—消亡过程中所发生的各种构造活动和构造现象。

板块构造学说是目前最具有权威性的全球构造理论,但它还有一些不足,比如板块构造的驱动力问题,目前还没有圆满的答案。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用

第三节 海底地形的形成

基础自主梳理

知能层级突破

教材深化透析

课标领航

当堂巩固训练

第三节

课外视野拓展

课标领航

课程标准

运用海底扩张与板块构造学说的主要观点,解释海底地形的形成和分布。

学习目标

海底扩张学说的主要观点,洋盆的形成,板块构造学说的主要观点,岛弧或海岸山脉、海沟的形成。

基础自主梳理

一、洋壳的形成与海底地形

1.洋壳的形成:海底扩张说认为,大洋底部地壳不断_________________的过程,是地幔中_________的结果。

生成—扩张—消亡

物质对流

思考

1.什么是大陆漂移学说?

【提示】 1912年,德国地球物理学家魏格纳提出了大陆漂移说。他根据大西洋两岸的大陆形状、地质构造、古生物等的相似性,认为二三亿年以前,地球上只有一整块联合古陆,它的周围是一片广阔的海洋。后来,在地球自转所产生的离心力和天体引潮力的作用下,这一块联合古陆开始分离,逐渐形成了现在的海陆分布(如下图)。

2.海底地形

(1)洋中脊:是洋壳在地幔物质_________的___________形成的。洋中脊是_____的诞生处。

(2)洋盆:新洋壳不断生长,随着地幔物质的对流向_____推开,海底不断_____形成洋盆。

二、洋壳的消亡与海底地形

1.洋壳的消亡:板块构造学说认为,地球岩石圈是由_____构成的。大陆板块与大洋板块在交接处碰撞,大洋板块因________,位置较低,向大陆板块下_______至地幔,洋壳在高温作用下融为________。

对流上升

托顶作用下

洋壳

两侧

扩张

板块

密度较大

俯冲

岩浆

2.海底地形

(1)海沟:板块的俯冲带动洋底______、陷落,形成了地球表面最低洼的地方——海沟。

(2)岛弧、海岸山脉:大陆板块___________,隆起形成______或海岸山脉。

下倾

受挤上拱

岛弧

思考

2.岛弧和海沟为什么是弧形的?

【提示】 这与地球表面是球形有关。就如我们用指端按压皮球时,按压下去的凹形部位的边缘必然呈弧形的道理一样,海沟和岛弧正是洋底板块下弯进入地球内部的痕迹。

知能层级突破

洋壳的形成与海底地形

海底地形 用海底扩张说解释形成过程

海底扩张说的内容 大洋底部地壳不断生成—扩张—消亡的过程,是地幔中物质对流的结果

洋中脊 洋壳在地幔物质对流上升的托顶作用下形成

洋壳 地幔物质从洋中脊的顶部裂谷带涌出,冷却凝结形成

洋盆 地幔物质的对流向两侧推开,海底不断扩张形成

学法指导 海底岩石的年龄变化规律

海岭(洋中脊)是大洋地壳的诞生处,岩石年龄最年轻,岩石离海岭越近,年龄越年轻,离海岭越远,年龄越老,并在海岭两侧呈对称分布。

下列说法中,正确的是(双选)( )

A.海底岩石年龄一般不超过2亿年

B.海底岩石年龄以大洋中脊为轴对称分布,由大洋中脊向两侧逐渐变老

C.海沟是洋壳的生长地带

D.大洋中脊是洋壳的消亡地带

例1

【解析】 根据海底扩张学说,海底岩石年龄一般不超过2亿年;海底岩石年龄以大洋中脊为轴对称分布,并且由大洋中脊向两侧由新变老;海沟是洋壳的消亡地带,大洋中脊是洋壳的生长地带,故选AB。

【答案】 AB

下列哪一种海底地形的发现对海底扩张学说有重要的启发( )

A.海底平原 B.海底珊瑚礁

C.洋中脊 D.大陆架

【解析】 洋中脊是海底的火山山脉,是海底张裂之处。

【答案】 C

例2

洋壳的消亡与海底地形

板块构造学说部分内容 地球岩石圈由板块构成;大陆板块与大洋板块在交接处碰撞,大洋板块因密度较大,位置较低,向大陆板块下俯冲至地幔,洋壳在高温作用下融为岩浆

海沟 板块俯冲带动洋底下倾、陷落形成

岛弧或海岸山脉 大陆板块受挤压上拱,隆起形成

学法指导 从大洋板块俯冲示意图看海岭(大洋中脊)、海沟以及造山带的位置

海岭位于板块的生长边界,海沟和造山带位于板块的消亡边界,是由于大陆板块和大洋板块碰撞而成。

下图为5°N纬线圈附近六大板块分布示意图,其中丁板块几乎全部被海洋覆盖。据此回答(1)~(2)题。

例3

(1)2005年10月8日,巴基斯坦发生大地震,造成8万多人死亡,10余万人受伤,无家可归者不计其数。该地震是由哪两个板块碰撞挤压形成的( )

A.甲、乙 B.乙、丙

C.丙、丁 D.戊、己

(2)关于六大板块的说法,正确的是( )

A.甲西侧的海洋面积不断缩小

B.乙北侧夏季洋流呈逆时针方向流动

C.丙板块全部位于东半球

D.戊板块跨经度最多

【解析】 (1)在5°N纬线附近,丁是太平洋板块,那么丙应是亚欧板块,乙是印度洋板块,甲是非洲板块,而巴基斯坦地震是由乙、丙碰撞挤压形成的。(2)戊板块是南极洲板块,己是美洲板块。 甲西侧为大西洋,在不断扩大;乙北侧为印度洋,夏季洋流呈顺时针流动;丙板块跨东西半球。

【答案】 (1)B (2)D

教材深化透析

一、教材P19“思考”

洋中脊位于地幔物质对流上升处,有裂谷存在,岩浆可以沿断裂缝隙上升至地表,形成火山。由于洋中脊是洋壳的诞生处,并在地幔物质对流作用下向两侧做远离洋中脊的运动,形成由洋中脊向两侧岩石年龄对称变化,即由新到老,因此火山①~④形成年代也是由新到老。

二、教材P20“活动”

实验活动的目的是验证在加热状态下,地幔物质能够发生运动,从而引起形态的变化,说明洋壳及地貌形成的动力。

由于地壳物质漂浮在软流层之上,在地球内能作用下发生碰撞和分散,形成千姿百态的海底地形。

三、教材P22“活动”

1.洋壳生长处,形成洋中脊。

2.洋壳消亡处,形成海沟。

3.离A越远,岩石的年龄越古老,离A越近,岩石的年龄越年轻。

4.缺少了岛弧、洋盆等内容,无法演示海底地形的高低起伏情况。

当堂巩固训练

课外视野拓展

全球构造理论

目前对全球大地构造、海陆演化过程和机制等有关地球科学的根本问题,地学界仍有不同的见解。仅就大陆漂移、海底扩张和板块构造说的解释作简要介绍。

1.大陆漂移说

大陆漂移说认为,在古生代全球只有一块巨大的原始古陆,即泛大陆,其余是一个广泛的原始大洋,即泛大洋。2亿年前的中生代初,由于地球自转,产生从两极向赤道方向的离心力和自东向西的潮汐摩擦力作用,使泛大陆开始分裂漂移。花岗岩质的大陆漂浮在玄武岩基底上。所有大陆都自东向西移动,其中美洲漂移最快,而亚、澳大陆漂移得最慢。这样,首先在美洲和欧、非洲陆地之间形成大西洋。接着在澳大利亚和南极洲之间形成印度洋。大陆漂移过程是缓慢的。直到第四纪初期,才形成现代世界上海陆分布的轮廓。

2.海底扩张说的产生及其观点

(1)20世纪60年代初,在下列观点影响下形成海底扩张说。

①联合古陆的重建、拼合和越来越多的大陆漂移的其他证据;②大洋中脊体系及其中央裂谷带的形成机制与特征;③海洋沉积物自大洋中脊轴部向两侧依次变厚的事实;④海洋地壳的年轻性(不超过2亿年);⑤某些大陆边缘海沟—岛弧体系的发现及其突出的地震、火山活动特点等。

(2)海底扩张说的主要观点:

大洋中脊轴部裂谷带是地幔物质涌升的出口,涌出的地幔物质冷凝形成新洋底,新洋底同时推动先期形成的较老洋底逐渐向两侧扩展推移,其速度大约为每年几厘米。这就是海底扩张。

海底扩张在不同大洋的表现形式不同。一种是扩张着的洋底同时把与其相邻接的大陆向两侧推开,大陆与相邻洋底镶嵌在一起随海底扩张向同一方向移动,随着新洋底的不断生成和向两侧展宽,两侧大陆的距离随之变大,这就是海底扩张说对大陆漂移的解释。

大西洋及其两侧大陆就属于这种形式。另一种形式是洋底扩展移动到一定程度便向下俯冲潜没,重新回到地幔中去,相邻大陆逆掩于俯冲带上。洋底的俯冲作用导致海沟—岛弧体系的形成,太平洋即是如此。洋底处于不断的生成—运动—潜没的过程中,周期不超过2亿年。驱使洋底周期性扩张运动的原动力是地幔物质对流。大洋中脊体系的中央裂谷带对应地幔对流的涌升和发散区,宽广的大洋盆地对应于海底扩张运动区,海沟则相当于对流的下降汇聚区。洋底的周期性更新,其年龄较轻,接受沉积作用时间短,沉积物厚度较薄,从中脊轴向大洋边缘呈逐渐增厚趋势。

3.板块构造学说

1968年提出的板块构造学说是使地球一元化的全球构造理论,其主要内容是:

地球的最上部被划分为岩石圈和软流层,软流层在缓慢而长期的作用力下,会呈现出塑性或缓慢流动的性质。软流层物质对流是板块运动的原动力,它借助岩石圈底部的黏滞力带动上覆板块移动,板块被动地驮伏在对流体上发生大规模运动。岩石圈被一系列构造带分割成许多大小不同的球面板状块体,这些构造块体就称之为板块。全球被分为六大板块。

板块内部相对稳定,很少发生形变,板块边界则是全球最活跃的构造带。

海底扩张是一对板块自中脊轴向两侧的扩张运动。位于板块上面的大陆块,伴随着板块的运动而被动地发生长距离水平位移,形成了大陆漂移。

板块边产生,边运动,边消亡,周而复始,在地球表面留下板块活动的痕迹。板块在洋中脊轴裂谷带因炽热地幔物质不断涌出而得到补充,当其冷却到足以产生机械强度时便成为板块的一部分。

板块在洋中脊轴附近的增生区较薄,随着板块背离中脊轴运动,因其逐渐冷却而增厚。大洋板块是短暂的,从生成至海沟俯冲带消亡一般不超过2亿年。板块潜入地幔内数百千米才被熔化,故沿板块俯冲带可发生浅、中、深源地震活动。海底地形实质上就是大洋板块生成—运动—消亡过程中所发生的各种构造活动和构造现象。

板块构造学说是目前最具有权威性的全球构造理论,但它还有一些不足,比如板块构造的驱动力问题,目前还没有圆满的答案。

本部分内容讲解结束

点此进入课件目录

按ESC键退出全屏播放

谢谢使用