人教版必修五 滕王阁序 课件(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修五 滕王阁序 课件(共50张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-10 05:59:51 | ||

图片预览

文档简介

滕王阁序

人教版高中语文课件

第一章

第二章

第三章

目录

第四章

课文导读

识词识字

课文赏析

课外拓展

第一章

人教版高中语文课件

壹

课文导读

滕王高阁临江渚,

佩玉鸣鸾罢歌舞。

画栋朝飞南浦云,

珠帘暮卷西山雨。

闲云潭影日悠悠,

物换星移几度秋。

阁中帝子今何在?

槛外长江空自流。

课文导读

[滕王阁楼实景]

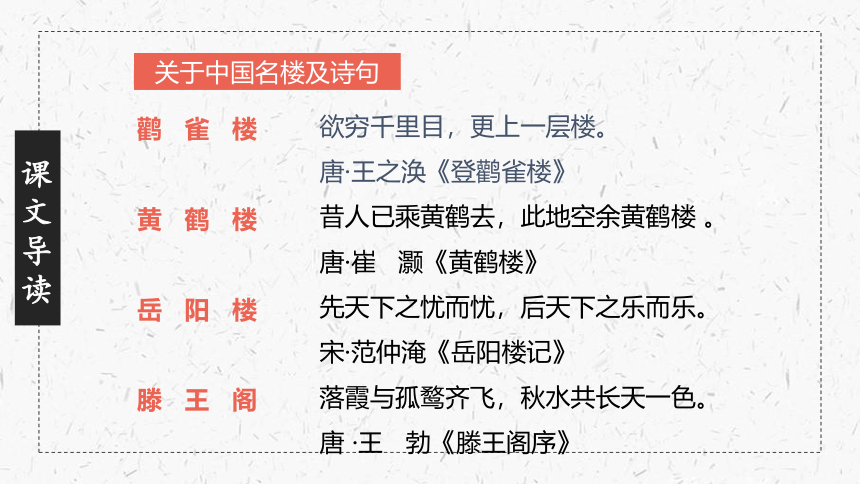

鹳 雀 楼

黄 鹤 楼

岳 阳 楼

滕 王 阁

欲穷千里目,更上一层楼。

唐·王之涣《登鹳雀楼》

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼 。 唐·崔 灏《黄鹤楼》

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。宋·范仲淹《岳阳楼记》

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。唐 ·王 勃《滕王阁序》

关于中国名楼及诗句

课文导读

王勃(约650~约676年),字子安,绛州龙门县(今山西省河津市)人。唐朝文学家,儒客大家,文中子王通之孙,与杨炯、卢照邻、骆宾王共称“初唐四杰”。

王勃聪敏好学,六岁能文,下笔流畅,被赞为“神童”。九岁时,读秘书监颜师古《汉书注》,作《指瑕》十卷,以纠正其错。十六岁时,进士及第,授朝散郎、沛王(李贤)府文学。上元三年(676年)八月,王勃自交趾探望父亲返回时,渡海溺水,惊悸而死。擅长五律和五绝,著有《王子安集》等。

作者简介:

课文导读

时人对王勃的评价

“九月就日,都督大宴滕王客,宿命其婿作序以夸客,因出纸笔遍请客,莫敢当,至勃泛然不辞。都督怒,起更衣,遣吏伺其文辄报。一再报,语益奇,乃矍然曰:天才也!请遂成文,极欢罢。”(《新唐书》)可见当时王勃年轻气盛,才华横溢,挥毫泼墨,语惊四座的情景。

课文导读

教学目的

1.了解作者在文中的观点及骈体文的特点。

2.掌握“故”“尽”“属”“即”“且”“矣”的用法。

3.理解文中的典故。

4.背诵课文2——5段。

课文导读

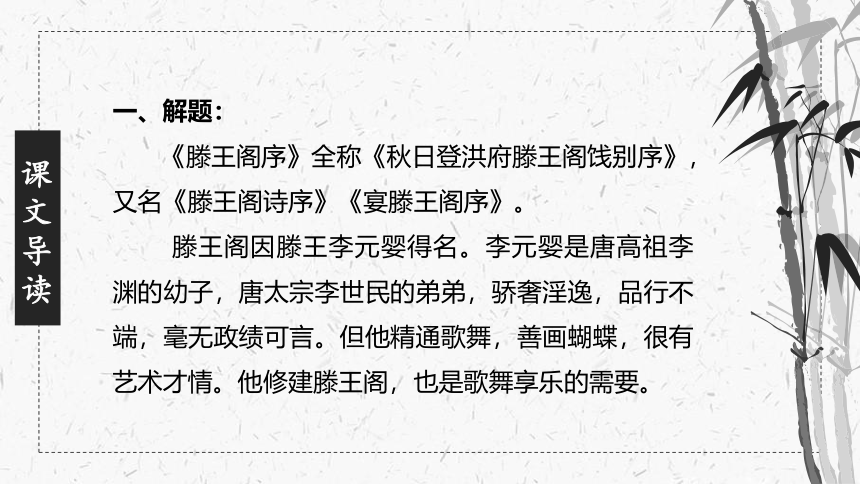

一、解题:

《滕王阁序》全称《秋日登洪府滕王阁饯别序》,又名《滕王阁诗序》《宴滕王阁序》。

滕王阁因滕王李元婴得名。李元婴是唐高祖李渊的幼子,唐太宗李世民的弟弟,骄奢淫逸,品行不端,毫无政绩可言。但他精通歌舞,善画蝴蝶,很有艺术才情。他修建滕王阁,也是歌舞享乐的需要。

课文导读

二、背景:

唐高宗十四年,王勃的父亲任六合县县令,王勃赴六合经过洪州。文中“童子何知,躬逢胜饯”可佐证。

还有一种说法,王勃上元二幼年前往交趾看望父亲,路过南昌时所作,序文中内容的博大,辞采的富赡看来,非“童子”之作,而是成年作品,“童子”非小孩,而是“弱冠”二十岁左右之作。课文采用这种说法。

课文导读

三、关于骈体文:

骈文,亦称“骈体文”,或“骈偶文”,因其常用四六字句,故又称为“四六文”。它以双句为主,对仗工整,声律和谐,崇尚藻饰,多用典故。

课文导读

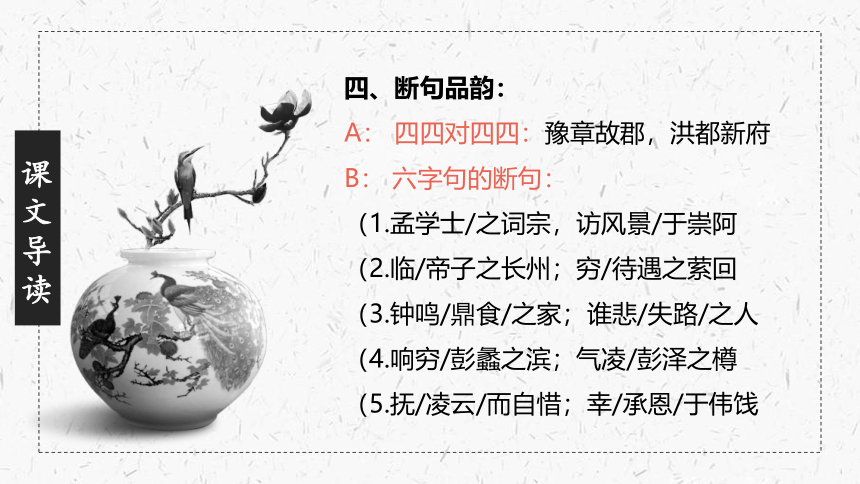

四、断句品韵:

A: 四四对四四:豫章故郡,洪都新府

B: 六字句的断句:

(1.孟学士/之词宗,访风景/于崇阿

(2.临/帝子之长州;穷/待遇之萦回

(3.钟鸣/鼎食/之家;谁悲/失路/之人

(4.响穷/彭蠡之滨;气凌/彭泽之樽

(5.抚/凌云/而自惜;幸/承恩/于伟饯

课文导读

C:七字句的读法(按意义划分):

(1).襟三江/而带五湖;潦水尽/而寒潭清

(2).龙光/射/牛斗之墟;宾主尽/东南之美

(3).落霞/与孤鹜/齐飞;秋水/共长天/一色

(4).都督/阎公/之雅望

课文导读

D:四六对四六:渔舟唱晚,响穿彭蠡之滨;雁阵惊寒,声断衡阳之浦

E:六四对六四:屈贾宜于长沙,非无圣主;窜梁泓于海曲,岂乏明时?

F: 主谓结构相对:雄州雾列,俊采星驰。

G: 动宾结构相对:望长安于日下,目吴会于云间。

H: 偏正结构相对:……钟鸣鼎食之家,……青雀黄龙之轴。

课文导读

第一章

人教版高中语文课件

贰

识词识字

识词识字

识词识字

识词识字

识词识字

识词识字

识词识字

第一章

人教版高中语文课件

叁

课文赏析

讲读课文第一段:

(一)第一段中有几个典故(典故分事典和语典,来自史传上的记载称事典,来自典籍上的现成语句叫语典)。

1.豫章故郡(见注释)。

2.龙光射牛斗之墟(见注释)。

3.控蛮荆(见注释)。

课文赏析

(二)补充注释:

1.豫章故郡 故:旧

2.地接衡庐 接:接壤

3.襟三江而带五湖 襟、带:名词用作动词,连接、环绕的意思。

4.雄州雾列,俊采星驰 雾、星:名词作状语,像雾一样、像星一样。

课文赏析

5.宾主尽东南之美 尽:全都是,形容词作动词。美:形容词作名词,俊杰。

6.千里逢迎 千里: 数量词作名词,远道而来的客人。

7.高朋满座 高:尊贵

课文赏析

(三)分析第一段:

1.首句由名称的沿革,道出历史的久远。

2.二三句写界域的广大、辖境的辽阔与地理位置。

3.四五句,由赞美“雄州”到称赏“俊采”。

4.六句,写州城形胜,宾主才美(为下文的“才美”过渡)

课文赏析

5.七—九句,赞美宾主,点面结合。

6.十句,自己“闯入”,委婉含蓄,不卑不亢。

7.小结:本段概写洪州的地理风貌,引出参加宴会的人物。

课文赏析

讲读第二三段:

(一)典故理解:

1.钟鸣鼎食之家

2.雁阵惊寒,声断衡阳之浦

课文赏析

(二)补充注释:

1.青雀黄龙之轴 青雀黄龙:名词作动词,雕有青雀黄龙头形

2.彩彻区明 彻:普照

3.雁阵惊寒 惊:被……惊扰

4.时维九月,序属三秋 序:时间。属:是。

课文赏析

5.潦水尽而寒潭清 而:因而。尽:干涸。寒:寒冷。清:澄清

6.烟光凝而暮山紫 烟光:山岚。凝:凝聚。暮:傍晚。紫:呈现紫色。

7.即冈峦之体势 即:依附。体势:态势,形势。

课文赏析

(三)分析第二部分:

1.第二段意思:写三秋时节滕王阁的万千气象和周围的自然景观。

(1.第一句:交代时令(三秋时节)。

(2.第二句:写秋水即秋色的特征。

(3.第三句:用四个六字句,写来宾驾御名车骏马,造访滕王阁之情景。

课文赏析

(4.第四句:用四个四字句,写滕王阁自然环境和气势。

(5.第五句:“四六”句对“四六”句,描写滕王阁所处山水形胜之地。

2.第三段意思:进一步写滕王阁环境之美,表现生活的快乐。

(1.第一句:两个三字句,由外到里,由上到下,写出登阁的情景,抒发喜悦之情。两个六字句,写登高望远所见山川之美,虚实结合。

课文赏析

(2.第二句:四六句对四六句,极写人烟之盛,舸舰之多,表现富庶祥和。

(3.第三句:两个四字句,转写自然景物,描绘雨后天晴的景色。

(4.第四句:两个七字句,是千古绝唱之句,把对滕王阁景物描写推向高潮。

(6.第五句:四六句对四六句,叙写生活之乐,候鸟之乐,将各具情趣的社会与自然融为一体。

课文赏析

分析第四五段:

(一)补充注释:

1.四美具 具:具有,都有。

2.而难并 并:会聚一起。

3.穷睇眄于中天 穷:望尽。中:最高处。

4.极娱游于暇日 极:尽情。娱游:欢乐。

5.兴尽悲来 兴:兴致。

6.关山难越,谁悲失路之人 悲:悲怜。失路:迷路,不得志。

课文赏析

7.屈贾宜于长沙 屈:被……贬谪。

8.所赖君子见机 赖:依赖。

9.老当益壮:老了应当更加有壮志。

10.穷且益坚:且:反而。

11.不坠青云之志 坠:抛弃。

课文赏析

(二)典故理解:(此两段十五个典故,参看注释理解其作用及表现意义)

(三)分析第四段内容:

1.第一句:过渡,由登览之乐到宴会之乐。

2.第二句:写管弦之盛,歌声之美。

3.第三句:四六句对四六句,铺叙欢饮娱乐的场景,用典故暗示宴会的豪华,人物的高雅。

4.第四句:两个三字句,由喜悦渐生悲慨。

课文赏析

5.第五句:把视野扩展到宴会外——为下面抒情张本。

6.第六句:揭示哲理,一是慨叹宇宙之大,二是感叹人生无常。

7.第七句:是虚写,言

8.第八句:由宇宙的广漠衬托人生之渺小,从而引发感慨。

9.一问一答,流露出怀才不遇的心绪,充满了自我悲伤的情调。

课文赏析

10.最后两句:直抒胸臆,坦言心怀,写自己报国无路,济世无门,言辞哀婉。

11.小结:本段集中笔墨,描写和渲染阁中气氛,赞美文人雅士们的气概和风采。

(四)分析第五段内容:

1.写冯唐、李广的目的是什么?—宽慰包括自己在内的失意之人。

2.表明作者高尚的人生观的句子是哪几句?—“老当益壮……志。”

课文赏析

3.引用了哪两个典故,表现了作者乐观开朗的情怀?—“酌贪泉……犹欢。”

4.写孟尝、阮籍的人生观的目的是什么?—反成自己坚定的意志。

5.小结:本段笔锋陡转,由盛赞良辰美景文人墨客转为慨叹人世艰难仕途崎岖,大发怀才不遇之感慨,为自己也为别的文人被压抑被埋没深鸣不平。

课文赏析

分析六七段:

(一)讲解典故,了解内容。(略)

(二)分析内容:

1.文中自谦的句子是哪句?—“三尺微命,一介书生”。

2.作者写终军、班超、宗悫的目的是什么?—暗示自己不甘做一介书生。

3.作者写孟尝、阮籍的目的是什么?—援引古人事例,再次感慨怀才不遇,知己难求。

课文赏析

4.写尽古今宴会曲终人散,无迹可寻的凄凉的句子是哪句?—第二句。

5.写及潘江、陆机的目的是什么?—期望在座各位施展文才,各赋所怀。

6.小结:第六段在继续慨叹人世不平的同时,又有峰回路转之笔,抒发了作者运舛志不衰,、正视现实、奋发向上、积极进取的生活态度。第七段除继续抒发自己抑郁情感、表明自己的远大志向外,以谦恭的笔调,表明了自己对知音的渴望和仰慕。

课文赏析

全文内容:

诗与画的统一;景与情的统一;神与形的统一;自然与社会的统一;环境与气氛的统一;理想与现实的统一;山水与人文的统一;欢快与凝重的统一;悲怆与奋进的统一;低沉与昂扬的统一。这是本文脍炙人口、千古不衰的魅力所在。

课文赏析

写作特点:

1.文笔优美,意境高远,变化有致,起伏跌宕。

2.由略到详,由粗到细,由远到近,由外到内,由景到情。

3.长于用典,语言自然隽永,妙趣天成。

4.对仗工整,富有节奏感,抑扬顿挫。

课文赏析

课文总结:

本文先写宴会之盛和登临滕王阁所见景象之壮美,进而由景生情,抒发自己对人生路途坎坷的感慨,表明自己虽报国无门却壮志不减,处困顿而情操不移,遇逆境而壮志更坚的执著态度,抒发了交织于内心的失望与希望、痛苦与追求、失意与奋进的复杂情感。

课文赏析

课文赏析

赏析要点:

1.作者善于铺叙,抒情写景,以景写情,以景衬情,情景交融。

登上滕王高阁,把酒临风,“潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫”。远山近水,既有晚秋飘零的寒意,又有日薄西山的美景,以此总括秋意,概括而形象,诗意浓郁。“落霞”与“秋水”句中,清澈的秋水,霭霭的暮色,缀上红彤彤的“落霞”,给这幅清淡素雅的山水画添上了几笔彩色。在这旷远的山川间又响起了“唱晚”的渔歌和“惊寒”的雁鸣,形成了一幅富庶太平的人间图画。读者也恍如走进画中,为恬淡优美的景色所陶醉。面对“四美”,作者越发感到自己的落魄失意;宴饮的热烈、众人的欢欣更衬托他内心的窘迫、孤独。文章就是这样很自然地由写景转入抒情议论,景物描写很好地铺垫出感情的抒发,景中有情,情景交融,浑然一体。

课文赏析

赏析要点:

2.运用典故,简练含蓄。

作者以传统赋的铺排手法为经,以运用典故为纬,来构建序文的外在结构。用典恰当而贴切,既加强了论证的作用,又方便以古比今、借古抒情,使文章内容充实,联想丰富,语言简练,风格典雅。这篇序文叙事抒情时用了大量典故,有的是历史故事,有的是前人文句。运用时采用的手法又各有不同,有的是明用,如“冯唐易老,李广难封”;有的是暗用,如:“酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢”;有的是正用;如“孟尝高洁,空余报国之情”;有的是反用,如“阮籍猖狂,岂效穷途之哭”。这些无论是对怀才不遇的担忧,还是对未来生活信念的用典,都能恰到好处地表述自己的意思,尽管用典繁密,却无唠叨晦涩之感,反增劲健之风,增强了文章的表达效果。

第一章

人教版高中语文课件

肆

课文拓展

课外拓展

〔名著博览〕

《鲁滨孙飘流记》人物欣赏

鲁滨孙:书中的主人公。出身于中产阶级家庭。由于年轻,不安于平凡的生活,又喜欢冒险而三次远航经商,结果历尽磨难。一次在贩卖奴隶途中,遇到暴风,航船失事。他独自一人飘流到无人的孤岛,开始了20余年孤独的生存体验。他不仅具有惊人的才智和毅力,还满脑子的资产阶级和殖民主义意识。即使离群索居,仍然用功利的眼光看待周围的自然环境,尤其是救出“星期五”后,立即确定了主仆关系,并自封为国王。回英国后,仍经常回去视察自己的“领地”。他身上具有资产阶级上升时期新一代剥削者的本质和不屈不挠、冒险进取的精神,因而是世界文学史上第一个资产阶级正面典型形象。

星期五:书中的主要人物之一。他是当其他野人要把他作为筵席的食物而宰杀时,被鲁滨孙营救的一个“眉目清秀,四肢结实”的野人。为纪念搭救他的日期,鲁滨孙给他起名为“星期五”。在鲁滨孙的大力培养下,星期五终于成为他的一个“有用的助手”和一个“很好的基督徒”。

课外拓展

同学们下课

人教版高中语文课件

人教版高中语文课件

第一章

第二章

第三章

目录

第四章

课文导读

识词识字

课文赏析

课外拓展

第一章

人教版高中语文课件

壹

课文导读

滕王高阁临江渚,

佩玉鸣鸾罢歌舞。

画栋朝飞南浦云,

珠帘暮卷西山雨。

闲云潭影日悠悠,

物换星移几度秋。

阁中帝子今何在?

槛外长江空自流。

课文导读

[滕王阁楼实景]

鹳 雀 楼

黄 鹤 楼

岳 阳 楼

滕 王 阁

欲穷千里目,更上一层楼。

唐·王之涣《登鹳雀楼》

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼 。 唐·崔 灏《黄鹤楼》

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。宋·范仲淹《岳阳楼记》

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。唐 ·王 勃《滕王阁序》

关于中国名楼及诗句

课文导读

王勃(约650~约676年),字子安,绛州龙门县(今山西省河津市)人。唐朝文学家,儒客大家,文中子王通之孙,与杨炯、卢照邻、骆宾王共称“初唐四杰”。

王勃聪敏好学,六岁能文,下笔流畅,被赞为“神童”。九岁时,读秘书监颜师古《汉书注》,作《指瑕》十卷,以纠正其错。十六岁时,进士及第,授朝散郎、沛王(李贤)府文学。上元三年(676年)八月,王勃自交趾探望父亲返回时,渡海溺水,惊悸而死。擅长五律和五绝,著有《王子安集》等。

作者简介:

课文导读

时人对王勃的评价

“九月就日,都督大宴滕王客,宿命其婿作序以夸客,因出纸笔遍请客,莫敢当,至勃泛然不辞。都督怒,起更衣,遣吏伺其文辄报。一再报,语益奇,乃矍然曰:天才也!请遂成文,极欢罢。”(《新唐书》)可见当时王勃年轻气盛,才华横溢,挥毫泼墨,语惊四座的情景。

课文导读

教学目的

1.了解作者在文中的观点及骈体文的特点。

2.掌握“故”“尽”“属”“即”“且”“矣”的用法。

3.理解文中的典故。

4.背诵课文2——5段。

课文导读

一、解题:

《滕王阁序》全称《秋日登洪府滕王阁饯别序》,又名《滕王阁诗序》《宴滕王阁序》。

滕王阁因滕王李元婴得名。李元婴是唐高祖李渊的幼子,唐太宗李世民的弟弟,骄奢淫逸,品行不端,毫无政绩可言。但他精通歌舞,善画蝴蝶,很有艺术才情。他修建滕王阁,也是歌舞享乐的需要。

课文导读

二、背景:

唐高宗十四年,王勃的父亲任六合县县令,王勃赴六合经过洪州。文中“童子何知,躬逢胜饯”可佐证。

还有一种说法,王勃上元二幼年前往交趾看望父亲,路过南昌时所作,序文中内容的博大,辞采的富赡看来,非“童子”之作,而是成年作品,“童子”非小孩,而是“弱冠”二十岁左右之作。课文采用这种说法。

课文导读

三、关于骈体文:

骈文,亦称“骈体文”,或“骈偶文”,因其常用四六字句,故又称为“四六文”。它以双句为主,对仗工整,声律和谐,崇尚藻饰,多用典故。

课文导读

四、断句品韵:

A: 四四对四四:豫章故郡,洪都新府

B: 六字句的断句:

(1.孟学士/之词宗,访风景/于崇阿

(2.临/帝子之长州;穷/待遇之萦回

(3.钟鸣/鼎食/之家;谁悲/失路/之人

(4.响穷/彭蠡之滨;气凌/彭泽之樽

(5.抚/凌云/而自惜;幸/承恩/于伟饯

课文导读

C:七字句的读法(按意义划分):

(1).襟三江/而带五湖;潦水尽/而寒潭清

(2).龙光/射/牛斗之墟;宾主尽/东南之美

(3).落霞/与孤鹜/齐飞;秋水/共长天/一色

(4).都督/阎公/之雅望

课文导读

D:四六对四六:渔舟唱晚,响穿彭蠡之滨;雁阵惊寒,声断衡阳之浦

E:六四对六四:屈贾宜于长沙,非无圣主;窜梁泓于海曲,岂乏明时?

F: 主谓结构相对:雄州雾列,俊采星驰。

G: 动宾结构相对:望长安于日下,目吴会于云间。

H: 偏正结构相对:……钟鸣鼎食之家,……青雀黄龙之轴。

课文导读

第一章

人教版高中语文课件

贰

识词识字

识词识字

识词识字

识词识字

识词识字

识词识字

识词识字

第一章

人教版高中语文课件

叁

课文赏析

讲读课文第一段:

(一)第一段中有几个典故(典故分事典和语典,来自史传上的记载称事典,来自典籍上的现成语句叫语典)。

1.豫章故郡(见注释)。

2.龙光射牛斗之墟(见注释)。

3.控蛮荆(见注释)。

课文赏析

(二)补充注释:

1.豫章故郡 故:旧

2.地接衡庐 接:接壤

3.襟三江而带五湖 襟、带:名词用作动词,连接、环绕的意思。

4.雄州雾列,俊采星驰 雾、星:名词作状语,像雾一样、像星一样。

课文赏析

5.宾主尽东南之美 尽:全都是,形容词作动词。美:形容词作名词,俊杰。

6.千里逢迎 千里: 数量词作名词,远道而来的客人。

7.高朋满座 高:尊贵

课文赏析

(三)分析第一段:

1.首句由名称的沿革,道出历史的久远。

2.二三句写界域的广大、辖境的辽阔与地理位置。

3.四五句,由赞美“雄州”到称赏“俊采”。

4.六句,写州城形胜,宾主才美(为下文的“才美”过渡)

课文赏析

5.七—九句,赞美宾主,点面结合。

6.十句,自己“闯入”,委婉含蓄,不卑不亢。

7.小结:本段概写洪州的地理风貌,引出参加宴会的人物。

课文赏析

讲读第二三段:

(一)典故理解:

1.钟鸣鼎食之家

2.雁阵惊寒,声断衡阳之浦

课文赏析

(二)补充注释:

1.青雀黄龙之轴 青雀黄龙:名词作动词,雕有青雀黄龙头形

2.彩彻区明 彻:普照

3.雁阵惊寒 惊:被……惊扰

4.时维九月,序属三秋 序:时间。属:是。

课文赏析

5.潦水尽而寒潭清 而:因而。尽:干涸。寒:寒冷。清:澄清

6.烟光凝而暮山紫 烟光:山岚。凝:凝聚。暮:傍晚。紫:呈现紫色。

7.即冈峦之体势 即:依附。体势:态势,形势。

课文赏析

(三)分析第二部分:

1.第二段意思:写三秋时节滕王阁的万千气象和周围的自然景观。

(1.第一句:交代时令(三秋时节)。

(2.第二句:写秋水即秋色的特征。

(3.第三句:用四个六字句,写来宾驾御名车骏马,造访滕王阁之情景。

课文赏析

(4.第四句:用四个四字句,写滕王阁自然环境和气势。

(5.第五句:“四六”句对“四六”句,描写滕王阁所处山水形胜之地。

2.第三段意思:进一步写滕王阁环境之美,表现生活的快乐。

(1.第一句:两个三字句,由外到里,由上到下,写出登阁的情景,抒发喜悦之情。两个六字句,写登高望远所见山川之美,虚实结合。

课文赏析

(2.第二句:四六句对四六句,极写人烟之盛,舸舰之多,表现富庶祥和。

(3.第三句:两个四字句,转写自然景物,描绘雨后天晴的景色。

(4.第四句:两个七字句,是千古绝唱之句,把对滕王阁景物描写推向高潮。

(6.第五句:四六句对四六句,叙写生活之乐,候鸟之乐,将各具情趣的社会与自然融为一体。

课文赏析

分析第四五段:

(一)补充注释:

1.四美具 具:具有,都有。

2.而难并 并:会聚一起。

3.穷睇眄于中天 穷:望尽。中:最高处。

4.极娱游于暇日 极:尽情。娱游:欢乐。

5.兴尽悲来 兴:兴致。

6.关山难越,谁悲失路之人 悲:悲怜。失路:迷路,不得志。

课文赏析

7.屈贾宜于长沙 屈:被……贬谪。

8.所赖君子见机 赖:依赖。

9.老当益壮:老了应当更加有壮志。

10.穷且益坚:且:反而。

11.不坠青云之志 坠:抛弃。

课文赏析

(二)典故理解:(此两段十五个典故,参看注释理解其作用及表现意义)

(三)分析第四段内容:

1.第一句:过渡,由登览之乐到宴会之乐。

2.第二句:写管弦之盛,歌声之美。

3.第三句:四六句对四六句,铺叙欢饮娱乐的场景,用典故暗示宴会的豪华,人物的高雅。

4.第四句:两个三字句,由喜悦渐生悲慨。

课文赏析

5.第五句:把视野扩展到宴会外——为下面抒情张本。

6.第六句:揭示哲理,一是慨叹宇宙之大,二是感叹人生无常。

7.第七句:是虚写,言

8.第八句:由宇宙的广漠衬托人生之渺小,从而引发感慨。

9.一问一答,流露出怀才不遇的心绪,充满了自我悲伤的情调。

课文赏析

10.最后两句:直抒胸臆,坦言心怀,写自己报国无路,济世无门,言辞哀婉。

11.小结:本段集中笔墨,描写和渲染阁中气氛,赞美文人雅士们的气概和风采。

(四)分析第五段内容:

1.写冯唐、李广的目的是什么?—宽慰包括自己在内的失意之人。

2.表明作者高尚的人生观的句子是哪几句?—“老当益壮……志。”

课文赏析

3.引用了哪两个典故,表现了作者乐观开朗的情怀?—“酌贪泉……犹欢。”

4.写孟尝、阮籍的人生观的目的是什么?—反成自己坚定的意志。

5.小结:本段笔锋陡转,由盛赞良辰美景文人墨客转为慨叹人世艰难仕途崎岖,大发怀才不遇之感慨,为自己也为别的文人被压抑被埋没深鸣不平。

课文赏析

分析六七段:

(一)讲解典故,了解内容。(略)

(二)分析内容:

1.文中自谦的句子是哪句?—“三尺微命,一介书生”。

2.作者写终军、班超、宗悫的目的是什么?—暗示自己不甘做一介书生。

3.作者写孟尝、阮籍的目的是什么?—援引古人事例,再次感慨怀才不遇,知己难求。

课文赏析

4.写尽古今宴会曲终人散,无迹可寻的凄凉的句子是哪句?—第二句。

5.写及潘江、陆机的目的是什么?—期望在座各位施展文才,各赋所怀。

6.小结:第六段在继续慨叹人世不平的同时,又有峰回路转之笔,抒发了作者运舛志不衰,、正视现实、奋发向上、积极进取的生活态度。第七段除继续抒发自己抑郁情感、表明自己的远大志向外,以谦恭的笔调,表明了自己对知音的渴望和仰慕。

课文赏析

全文内容:

诗与画的统一;景与情的统一;神与形的统一;自然与社会的统一;环境与气氛的统一;理想与现实的统一;山水与人文的统一;欢快与凝重的统一;悲怆与奋进的统一;低沉与昂扬的统一。这是本文脍炙人口、千古不衰的魅力所在。

课文赏析

写作特点:

1.文笔优美,意境高远,变化有致,起伏跌宕。

2.由略到详,由粗到细,由远到近,由外到内,由景到情。

3.长于用典,语言自然隽永,妙趣天成。

4.对仗工整,富有节奏感,抑扬顿挫。

课文赏析

课文总结:

本文先写宴会之盛和登临滕王阁所见景象之壮美,进而由景生情,抒发自己对人生路途坎坷的感慨,表明自己虽报国无门却壮志不减,处困顿而情操不移,遇逆境而壮志更坚的执著态度,抒发了交织于内心的失望与希望、痛苦与追求、失意与奋进的复杂情感。

课文赏析

课文赏析

赏析要点:

1.作者善于铺叙,抒情写景,以景写情,以景衬情,情景交融。

登上滕王高阁,把酒临风,“潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫”。远山近水,既有晚秋飘零的寒意,又有日薄西山的美景,以此总括秋意,概括而形象,诗意浓郁。“落霞”与“秋水”句中,清澈的秋水,霭霭的暮色,缀上红彤彤的“落霞”,给这幅清淡素雅的山水画添上了几笔彩色。在这旷远的山川间又响起了“唱晚”的渔歌和“惊寒”的雁鸣,形成了一幅富庶太平的人间图画。读者也恍如走进画中,为恬淡优美的景色所陶醉。面对“四美”,作者越发感到自己的落魄失意;宴饮的热烈、众人的欢欣更衬托他内心的窘迫、孤独。文章就是这样很自然地由写景转入抒情议论,景物描写很好地铺垫出感情的抒发,景中有情,情景交融,浑然一体。

课文赏析

赏析要点:

2.运用典故,简练含蓄。

作者以传统赋的铺排手法为经,以运用典故为纬,来构建序文的外在结构。用典恰当而贴切,既加强了论证的作用,又方便以古比今、借古抒情,使文章内容充实,联想丰富,语言简练,风格典雅。这篇序文叙事抒情时用了大量典故,有的是历史故事,有的是前人文句。运用时采用的手法又各有不同,有的是明用,如“冯唐易老,李广难封”;有的是暗用,如:“酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢”;有的是正用;如“孟尝高洁,空余报国之情”;有的是反用,如“阮籍猖狂,岂效穷途之哭”。这些无论是对怀才不遇的担忧,还是对未来生活信念的用典,都能恰到好处地表述自己的意思,尽管用典繁密,却无唠叨晦涩之感,反增劲健之风,增强了文章的表达效果。

第一章

人教版高中语文课件

肆

课文拓展

课外拓展

〔名著博览〕

《鲁滨孙飘流记》人物欣赏

鲁滨孙:书中的主人公。出身于中产阶级家庭。由于年轻,不安于平凡的生活,又喜欢冒险而三次远航经商,结果历尽磨难。一次在贩卖奴隶途中,遇到暴风,航船失事。他独自一人飘流到无人的孤岛,开始了20余年孤独的生存体验。他不仅具有惊人的才智和毅力,还满脑子的资产阶级和殖民主义意识。即使离群索居,仍然用功利的眼光看待周围的自然环境,尤其是救出“星期五”后,立即确定了主仆关系,并自封为国王。回英国后,仍经常回去视察自己的“领地”。他身上具有资产阶级上升时期新一代剥削者的本质和不屈不挠、冒险进取的精神,因而是世界文学史上第一个资产阶级正面典型形象。

星期五:书中的主要人物之一。他是当其他野人要把他作为筵席的食物而宰杀时,被鲁滨孙营救的一个“眉目清秀,四肢结实”的野人。为纪念搭救他的日期,鲁滨孙给他起名为“星期五”。在鲁滨孙的大力培养下,星期五终于成为他的一个“有用的助手”和一个“很好的基督徒”。

课外拓展

同学们下课

人教版高中语文课件