高中语文人教版必修5《宇宙的未来》 教案

文档属性

| 名称 | 高中语文人教版必修5《宇宙的未来》 教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

宇宙的未来

一、教材分析

《宇宙的未来》是人教版必修5第四单元的一篇自读课文。本单元是以“得到科学知识的启迪和科学美感的陶冶”为教学目标的。这篇讲演,从古代巫师的预言,谈到近代宗教的预言,然后过渡到自己对宇宙未来的预言。重点写霍金对宇宙未来所作的科学预测,从而得出宇宙或膨胀或坍缩取决于宇宙的平均密度的结论。

作者从可见物质谈到暗物质,从成熟的理论谈到科学的假说,把问题讲得透彻明白,体现了他严谨的科学态度。

二、学情分析

《新课标》指出:“高中学生身心发展渐趋成熟,已具有一定的阅读表达能力和知识文化积累,促进他们探究能力的发展应成为高中语文课程的重要任务。”学生必修3学过《宇宙的边疆》,对顺利学习本文已有了一定的知识积累和阅读经验;孩子们对未知世界有着强烈的好奇心和探索欲,这是教学时可开发的宝贵资源。

三、教学重点和难点

教学重点:

筛选信息,理清思路,概括作者的观点态度。

教学难点:

体会严谨的科学态度,幽默生动的语言风格。

四、本课教学用时:一课时。

五、教法和学法

1.教学方法:

读书指导法(填写学习单,构建思维导图,抓关键词句,圈点勾画等)、问答法。此外,我还准备用多媒体辅助教学。

2.学习方法:

目标学习法、联系学习法、课堂讨论法等

六、教学过程

环节一:设置情境,导入新课

(PPT出示)从屈原的《天问》:“日月安属?列星安陈?出自汤谷,次于蒙汜,自明及晦,所行几里?”到张若虚的《春江花月夜》“江畔何人初见月?江月何年初照人?”,从中国古代的盖天说、浑天说、宣夜说,再到西方的地心说、日心说,古今中外的人们都在不断探索宇宙的奥秘。

本文的作者是当代著名的理论物理学家,他对“宇宙”又有怎样的认识?今天我们就一起来学习史蒂芬·霍金的讲演辞《宇宙的未来》。(板书课题、作者)

设计意图:此导语设计目的是增长学生的见闻,消除学生上课开始时的紧张感,便于带领学生进入课文。

环节二

检查预习

检查预习情况,请学生根据文本内容填写学习单。

1.本文讲的是宇宙的

问题,预测了两种结局:或

,或

。

2.对宇宙未来的预言,关键是要弄清宇宙的

?

明确:未来,膨胀,坍缩;平均密度。

设计意图:让学生先熟悉文本,培养学生良好的预习习惯

环节三

整体感知,梳理文脉

释题:在中文里,“宇”是“上下四方”的意思,表示空间;“宙”是“古往今来”的意思,表示时间。宇宙的历史,就是空间在时间上发展的过程。

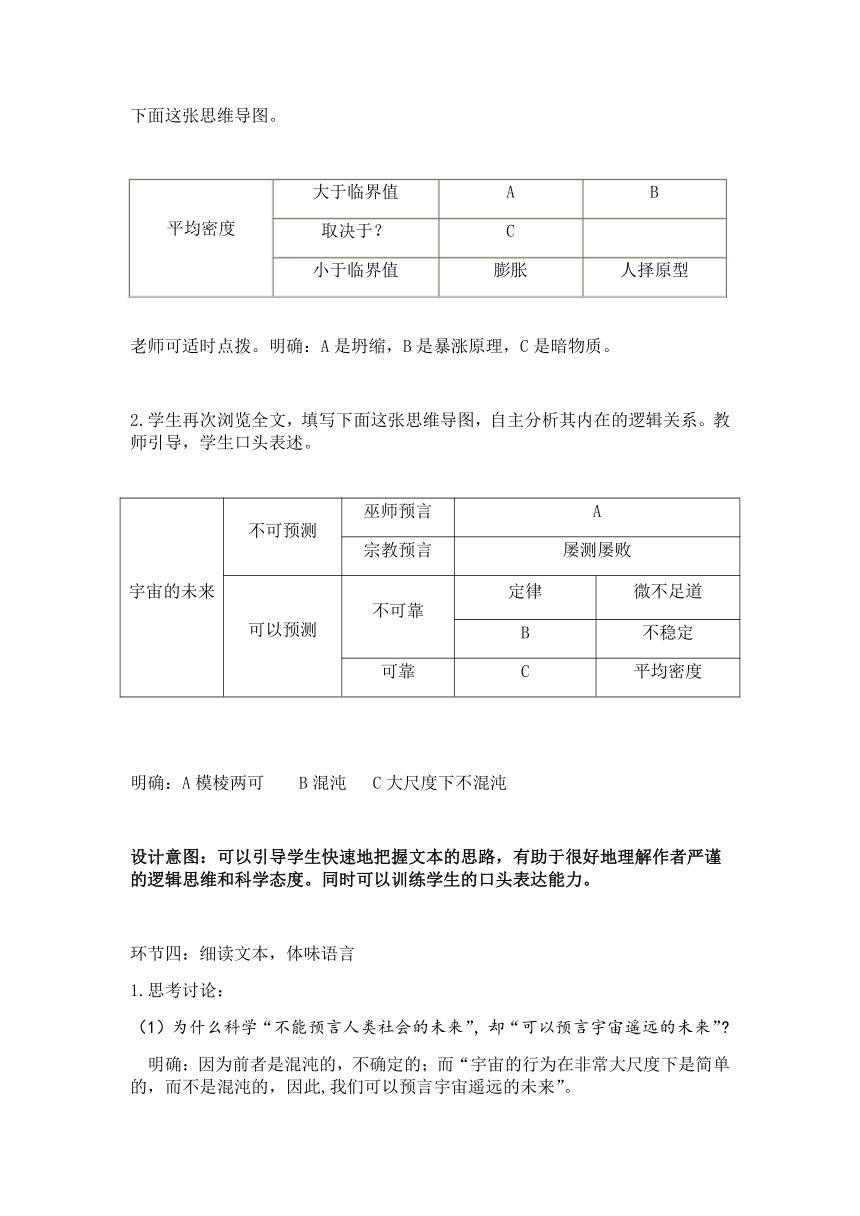

1.引导学生聚焦“平均密度”(板书),要求学生阅读文本的相关内容,然后完成下面这张思维导图。

平均密度

大于临界值

A

B

取决于?

C

小于临界值

膨胀

人择原型

老师可适时点拨。明确:A是坍缩,B是暴涨原理,C是暗物质。

2.学生再次浏览全文,填写下面这张思维导图,自主分析其内在的逻辑关系。教师引导,学生口头表述。

宇宙的未来

不可预测

巫师预言

A

宗教预言

屡测屡败

可以预测

不可靠

定律

微不足道

B

不稳定

可靠

C

平均密度

明确:A模棱两可

B混沌

C大尺度下不混沌

设计意图:可以引导学生快速地把握文本的思路,有助于很好地理解作者严谨的逻辑思维和科学态度。同时可以训练学生的口头表达能力。

环节四:细读文本,体味语言

1.思考讨论:

(1)为什么科学“不能预言人类社会的未来”,却“可以预言宇宙遥远的未来”?

明确:因为前者是混沌的,不确定的;而“宇宙的行为在非常大尺度下是简单的,而不是混沌的,因此,我们可以预言宇宙遥远的未来”。

根据作者的论述,我们目前所能看到的宇宙物质最多是“临界值”的百分之一,似乎不足以使宇宙坍缩。然而作者又指出,“也许存在足够的暗物质,使宇宙最终坍缩”呢。宇宙中存在暗物质的证据是什么?作者又举了哪两种假说,说明现在的宇宙密度可能就在临界状态?

明确:证据“螺旋星系,“星系团”

两种假说,“人择原理”,

“暴涨理论”。

(3)怎样理解本文的一些相关论述?

明确:这是一篇科学讲演,涉及较为复杂的背景知识。这些知识和讲演的主题是密切相关的,如果不作必要的交待,讲演的内容就会显得抽象和单薄。如,谈到天气预报、大脑工作原理都具有混沌性质,来反衬宇宙在大尺度上是“平滑而非混沌”的;如,谈到恒星的死亡(归宿)引出黑洞,为宇宙中暗物质的存在寻找理论支持;如,谈到现存宇宙对初始密度的极度敏感,引出了“人择原理”等等。这些相关的论述,或从对立面凸显观点,或从纵深面强化观点,使论证丰富多彩。

设计意图:通过对问题的思考讨论,学生能够很好地体会作者严谨的科学态度。

2.品味语言

(突破教学难点)

作为一篇关于宇宙未来的讲演,本文的大量篇幅都是较为严肃的科学话题,然而霍金却运用了许多不一般的语言,使得这样一篇旨在说明科学道理的学术讲演,妙趣横生,使听众易于理解接受。

(1)“……这些日期使股票市场下跌.虽然它使我百思不解,为何世界的终结会使人愿意用股票来换钱,假定你在世界末日什么也带不走的话。”

(2)“据说,1844年是第二次回归的开始,但是首先要数出获救者名单。只有数完了名单,审判日才降临到那些不列在名单上的人。幸运的是,数人名看来要花很长的时间。”

(3)结合第8段的句子,引导学生关注关联词、副词(“即便”与“虽然”),

教师再利用修改后的文字与原文字比较,让学生再次感受语言的准确性。(比如:虽然我们知道了制约宇宙的有关定律,我们还是不能利用它们去预言遥远的未来。)(比较学习法)

学生讨论并小结:霍金的语言特点是什么?

预设答案:(1)这句话让人在笑声中悟到人类自身的某些缺陷和某些思维误区。(2)这句话幽默中含着讽刺,揭露了宗教预言师的荒谬,表现了对方屡测屡败却又想方设法自圆其说的尴尬与可笑。(3)幽默、生动、准确。

3.比较阅读(资料事先印发)

阅读霍金在浙江大学的公众演讲《膜的新奇世界》的片段,说说霍金在介绍深奥理论时喜欢采用什么方式来让听众听明白。并请用其中的原句提炼本段的要点。

“按照我的意见,膜世界启始的更远为吸引人的解释是,它作为真空中的起伏而自发产生。膜的产生有点像沸腾水中蒸气泡的形成。水液体中包含亿万个H2O分子,它们在最靠近的邻居之间耦合,并且挤在一起。当水被加热上去,分子运动得更加快,并且相互弹开。这些碰撞偶然赋予分子如此高的速度,使得它们中的一群能摆脱它们的键,形成热水围绕着的蒸气小泡泡。泡泡将以随机的方式长大或缩小,这时液体中来的更多的分子参与到蒸气中去,或者相反的过程。大多数小蒸气泡将会重新塌缩成液体,但是有一些会长大到一定的临界尺度,超过该尺度泡泡几乎肯定会继续成长。我们在沸腾时观察到的正是这些巨大的膨胀的泡泡。”

预设答案:生动的比喻;膜的产生有点像沸腾水中蒸气泡的形成。

设计意图:是为了避免将此类文章上成缺少语文味道的科学课。我们用品味语言,比较学习等方式,使学生易于理解科学家语言的严谨与生动。

环节五

课堂延伸,再识霍金

(资料事先印发)

史蒂芬?威廉?霍金,英国理论物理学家,1942年1月生于英国的牛津。先后在牛津大学和剑桥大学学习,23岁获博士学位,现任剑桥大学卢卡逊数学讲座教授。

在大爆炸、黑洞等宇宙学理论上取得了举世瞩目的成就,被誉为当代的“爱因斯坦”。他的科普著作《时间简史》在全世界行销数千万册,极大地增进了人们对宇宙的认识。

霍金让我们肃然起敬的绝非他在物理学上比肩牛顿、爱因斯坦的科学成就。

1963年,霍金21岁的人生发生了一悲一喜两个重大事件。

这一年他被确诊患上了肌萎缩侧索硬化症。

这种病会使他的身体越来越不听使唤,只剩下心脏、肺和大脑还能运转,最后连心肺功能也会丧失。当时大夫预言,他只能再活两年。

这一致命的打击几乎使霍金放弃了学业,但生日舞会上一个女孩的出现神奇地改变了一切。她,就是霍金的第一任妻子简。

他克服身患残疾的种种困难,于1965年进入剑桥大学冈维尔和凯厄斯学院任研究员。这个时期,他在研究宇宙起源问题上,创立了宇宙之始是“无限密度的一点”的著名理论。

1985年,霍金失去了语言能力,1991年又遭遇了车祸。1989年,霍金与简维持了26年的婚姻宣告终结。

1995年,霍金把曾经受雇照顾他的护士伊莱恩迎娶进门。2006年10月19日,二度婚姻破裂。

好比一把双刃剑,事业的成就和人生的不幸,接踵而至。

但日常生活里的霍金却力图像普通人一样生活,完成自己所能做的任何事情。

他甚至是活泼好动的——这听起来有些好笑。

在他已经完全无法移动之后,他仍然坚持用唯一可以活动的手指驱动轮椅在往办公室的路上“横冲直撞”。

讨论:你认为霍金是一个什么样的人?

(预设答案:幽默、乐观)

课后推荐阅读:

葛剑雄的《邂逅霍金》。

设计意图:给学生“一个立体的霍金”,在我们敬仰这个奇人的同时,感知他身残志坚的高贵品质。

环节六:课堂小结

本课的重点是写霍金对宇宙未来所作的科学的预测,从而得出宇宙或膨胀或坍缩取决于宇宙的平均密度的结论。作者论证充分,逻辑严谨,重点突出。同时“幽默、生动、准确的语言风格”也是本文突出的写作特色。

设计意图:带领学生总结课堂内容,帮助学生理清文章思路。

环节七:布置作业

课后查阅资料,解释下列名词:盖天说、浑天说、宣夜说、地心说、日心说。

设计意图:能够帮助学生了解一些宇宙学的知识,拓展学生的知识面。

附板书设计:

宇宙的未来

霍金

平均密度﹤临界值

膨胀

?

平均密度﹥临界值

坍缩

?

设计意图:根据板书设计,学生可以清晰直观地掌握本课的要点。

课后反思:

一、教材分析

《宇宙的未来》是人教版必修5第四单元的一篇自读课文。本单元是以“得到科学知识的启迪和科学美感的陶冶”为教学目标的。这篇讲演,从古代巫师的预言,谈到近代宗教的预言,然后过渡到自己对宇宙未来的预言。重点写霍金对宇宙未来所作的科学预测,从而得出宇宙或膨胀或坍缩取决于宇宙的平均密度的结论。

作者从可见物质谈到暗物质,从成熟的理论谈到科学的假说,把问题讲得透彻明白,体现了他严谨的科学态度。

二、学情分析

《新课标》指出:“高中学生身心发展渐趋成熟,已具有一定的阅读表达能力和知识文化积累,促进他们探究能力的发展应成为高中语文课程的重要任务。”学生必修3学过《宇宙的边疆》,对顺利学习本文已有了一定的知识积累和阅读经验;孩子们对未知世界有着强烈的好奇心和探索欲,这是教学时可开发的宝贵资源。

三、教学重点和难点

教学重点:

筛选信息,理清思路,概括作者的观点态度。

教学难点:

体会严谨的科学态度,幽默生动的语言风格。

四、本课教学用时:一课时。

五、教法和学法

1.教学方法:

读书指导法(填写学习单,构建思维导图,抓关键词句,圈点勾画等)、问答法。此外,我还准备用多媒体辅助教学。

2.学习方法:

目标学习法、联系学习法、课堂讨论法等

六、教学过程

环节一:设置情境,导入新课

(PPT出示)从屈原的《天问》:“日月安属?列星安陈?出自汤谷,次于蒙汜,自明及晦,所行几里?”到张若虚的《春江花月夜》“江畔何人初见月?江月何年初照人?”,从中国古代的盖天说、浑天说、宣夜说,再到西方的地心说、日心说,古今中外的人们都在不断探索宇宙的奥秘。

本文的作者是当代著名的理论物理学家,他对“宇宙”又有怎样的认识?今天我们就一起来学习史蒂芬·霍金的讲演辞《宇宙的未来》。(板书课题、作者)

设计意图:此导语设计目的是增长学生的见闻,消除学生上课开始时的紧张感,便于带领学生进入课文。

环节二

检查预习

检查预习情况,请学生根据文本内容填写学习单。

1.本文讲的是宇宙的

问题,预测了两种结局:或

,或

。

2.对宇宙未来的预言,关键是要弄清宇宙的

?

明确:未来,膨胀,坍缩;平均密度。

设计意图:让学生先熟悉文本,培养学生良好的预习习惯

环节三

整体感知,梳理文脉

释题:在中文里,“宇”是“上下四方”的意思,表示空间;“宙”是“古往今来”的意思,表示时间。宇宙的历史,就是空间在时间上发展的过程。

1.引导学生聚焦“平均密度”(板书),要求学生阅读文本的相关内容,然后完成下面这张思维导图。

平均密度

大于临界值

A

B

取决于?

C

小于临界值

膨胀

人择原型

老师可适时点拨。明确:A是坍缩,B是暴涨原理,C是暗物质。

2.学生再次浏览全文,填写下面这张思维导图,自主分析其内在的逻辑关系。教师引导,学生口头表述。

宇宙的未来

不可预测

巫师预言

A

宗教预言

屡测屡败

可以预测

不可靠

定律

微不足道

B

不稳定

可靠

C

平均密度

明确:A模棱两可

B混沌

C大尺度下不混沌

设计意图:可以引导学生快速地把握文本的思路,有助于很好地理解作者严谨的逻辑思维和科学态度。同时可以训练学生的口头表达能力。

环节四:细读文本,体味语言

1.思考讨论:

(1)为什么科学“不能预言人类社会的未来”,却“可以预言宇宙遥远的未来”?

明确:因为前者是混沌的,不确定的;而“宇宙的行为在非常大尺度下是简单的,而不是混沌的,因此,我们可以预言宇宙遥远的未来”。

根据作者的论述,我们目前所能看到的宇宙物质最多是“临界值”的百分之一,似乎不足以使宇宙坍缩。然而作者又指出,“也许存在足够的暗物质,使宇宙最终坍缩”呢。宇宙中存在暗物质的证据是什么?作者又举了哪两种假说,说明现在的宇宙密度可能就在临界状态?

明确:证据“螺旋星系,“星系团”

两种假说,“人择原理”,

“暴涨理论”。

(3)怎样理解本文的一些相关论述?

明确:这是一篇科学讲演,涉及较为复杂的背景知识。这些知识和讲演的主题是密切相关的,如果不作必要的交待,讲演的内容就会显得抽象和单薄。如,谈到天气预报、大脑工作原理都具有混沌性质,来反衬宇宙在大尺度上是“平滑而非混沌”的;如,谈到恒星的死亡(归宿)引出黑洞,为宇宙中暗物质的存在寻找理论支持;如,谈到现存宇宙对初始密度的极度敏感,引出了“人择原理”等等。这些相关的论述,或从对立面凸显观点,或从纵深面强化观点,使论证丰富多彩。

设计意图:通过对问题的思考讨论,学生能够很好地体会作者严谨的科学态度。

2.品味语言

(突破教学难点)

作为一篇关于宇宙未来的讲演,本文的大量篇幅都是较为严肃的科学话题,然而霍金却运用了许多不一般的语言,使得这样一篇旨在说明科学道理的学术讲演,妙趣横生,使听众易于理解接受。

(1)“……这些日期使股票市场下跌.虽然它使我百思不解,为何世界的终结会使人愿意用股票来换钱,假定你在世界末日什么也带不走的话。”

(2)“据说,1844年是第二次回归的开始,但是首先要数出获救者名单。只有数完了名单,审判日才降临到那些不列在名单上的人。幸运的是,数人名看来要花很长的时间。”

(3)结合第8段的句子,引导学生关注关联词、副词(“即便”与“虽然”),

教师再利用修改后的文字与原文字比较,让学生再次感受语言的准确性。(比如:虽然我们知道了制约宇宙的有关定律,我们还是不能利用它们去预言遥远的未来。)(比较学习法)

学生讨论并小结:霍金的语言特点是什么?

预设答案:(1)这句话让人在笑声中悟到人类自身的某些缺陷和某些思维误区。(2)这句话幽默中含着讽刺,揭露了宗教预言师的荒谬,表现了对方屡测屡败却又想方设法自圆其说的尴尬与可笑。(3)幽默、生动、准确。

3.比较阅读(资料事先印发)

阅读霍金在浙江大学的公众演讲《膜的新奇世界》的片段,说说霍金在介绍深奥理论时喜欢采用什么方式来让听众听明白。并请用其中的原句提炼本段的要点。

“按照我的意见,膜世界启始的更远为吸引人的解释是,它作为真空中的起伏而自发产生。膜的产生有点像沸腾水中蒸气泡的形成。水液体中包含亿万个H2O分子,它们在最靠近的邻居之间耦合,并且挤在一起。当水被加热上去,分子运动得更加快,并且相互弹开。这些碰撞偶然赋予分子如此高的速度,使得它们中的一群能摆脱它们的键,形成热水围绕着的蒸气小泡泡。泡泡将以随机的方式长大或缩小,这时液体中来的更多的分子参与到蒸气中去,或者相反的过程。大多数小蒸气泡将会重新塌缩成液体,但是有一些会长大到一定的临界尺度,超过该尺度泡泡几乎肯定会继续成长。我们在沸腾时观察到的正是这些巨大的膨胀的泡泡。”

预设答案:生动的比喻;膜的产生有点像沸腾水中蒸气泡的形成。

设计意图:是为了避免将此类文章上成缺少语文味道的科学课。我们用品味语言,比较学习等方式,使学生易于理解科学家语言的严谨与生动。

环节五

课堂延伸,再识霍金

(资料事先印发)

史蒂芬?威廉?霍金,英国理论物理学家,1942年1月生于英国的牛津。先后在牛津大学和剑桥大学学习,23岁获博士学位,现任剑桥大学卢卡逊数学讲座教授。

在大爆炸、黑洞等宇宙学理论上取得了举世瞩目的成就,被誉为当代的“爱因斯坦”。他的科普著作《时间简史》在全世界行销数千万册,极大地增进了人们对宇宙的认识。

霍金让我们肃然起敬的绝非他在物理学上比肩牛顿、爱因斯坦的科学成就。

1963年,霍金21岁的人生发生了一悲一喜两个重大事件。

这一年他被确诊患上了肌萎缩侧索硬化症。

这种病会使他的身体越来越不听使唤,只剩下心脏、肺和大脑还能运转,最后连心肺功能也会丧失。当时大夫预言,他只能再活两年。

这一致命的打击几乎使霍金放弃了学业,但生日舞会上一个女孩的出现神奇地改变了一切。她,就是霍金的第一任妻子简。

他克服身患残疾的种种困难,于1965年进入剑桥大学冈维尔和凯厄斯学院任研究员。这个时期,他在研究宇宙起源问题上,创立了宇宙之始是“无限密度的一点”的著名理论。

1985年,霍金失去了语言能力,1991年又遭遇了车祸。1989年,霍金与简维持了26年的婚姻宣告终结。

1995年,霍金把曾经受雇照顾他的护士伊莱恩迎娶进门。2006年10月19日,二度婚姻破裂。

好比一把双刃剑,事业的成就和人生的不幸,接踵而至。

但日常生活里的霍金却力图像普通人一样生活,完成自己所能做的任何事情。

他甚至是活泼好动的——这听起来有些好笑。

在他已经完全无法移动之后,他仍然坚持用唯一可以活动的手指驱动轮椅在往办公室的路上“横冲直撞”。

讨论:你认为霍金是一个什么样的人?

(预设答案:幽默、乐观)

课后推荐阅读:

葛剑雄的《邂逅霍金》。

设计意图:给学生“一个立体的霍金”,在我们敬仰这个奇人的同时,感知他身残志坚的高贵品质。

环节六:课堂小结

本课的重点是写霍金对宇宙未来所作的科学的预测,从而得出宇宙或膨胀或坍缩取决于宇宙的平均密度的结论。作者论证充分,逻辑严谨,重点突出。同时“幽默、生动、准确的语言风格”也是本文突出的写作特色。

设计意图:带领学生总结课堂内容,帮助学生理清文章思路。

环节七:布置作业

课后查阅资料,解释下列名词:盖天说、浑天说、宣夜说、地心说、日心说。

设计意图:能够帮助学生了解一些宇宙学的知识,拓展学生的知识面。

附板书设计:

宇宙的未来

霍金

平均密度﹤临界值

膨胀

?

平均密度﹥临界值

坍缩

?

设计意图:根据板书设计,学生可以清晰直观地掌握本课的要点。

课后反思: