2020—2021学年人教版高中语文必修五 8《咬文嚼字》课件31张

文档属性

| 名称 | 2020—2021学年人教版高中语文必修五 8《咬文嚼字》课件31张 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-13 11:16:23 | ||

图片预览

文档简介

随笔

随笔:散文的一种,随手笔录,不拘一格的文字,内容广泛,形式多样,中国宋代以来,凡杂记见闻,皆用此名,“五四”以来,十分流行,一般以借景抒情,夹叙夹议,意味隽永,短小活泼为特色。解放以后,它是我国报刊常用的一种文学体裁,和杂文很相似,常常把文学表现手法与政论结合起来,有很强的战斗性和感染力,是一种文艺性的短篇政论文。

文艺随笔

也叫文艺短论,是文艺评论的一种,它的特点是:

一事一议;

篇幅短小;

既发议论又谈感受,行文自由,语言精辟,议论形象。

一次,欧阳修和朋友在街上散步,看到一匹脱缰的奔马踏死一只狗。你认为下面哪种表述较好。

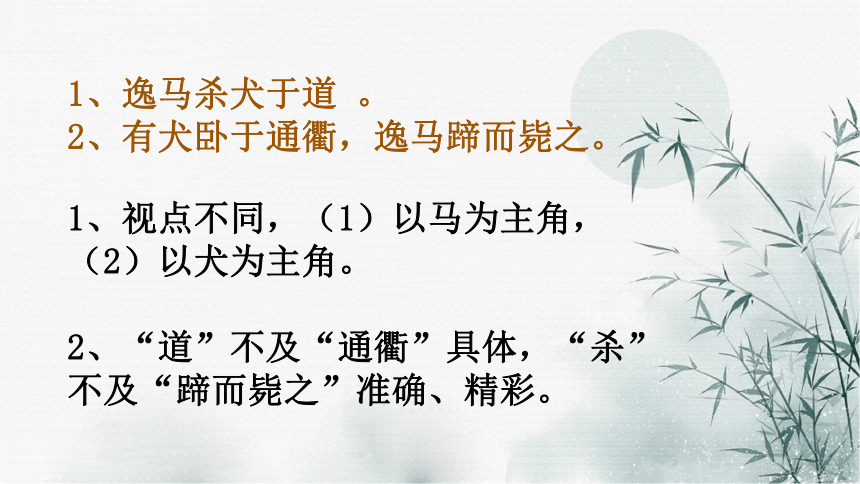

1、逸马杀犬于道 。

2、有犬卧于通衢,逸马蹄而毙之。

注(1)逸:马脱缰奔跑。

(2)衢:四通八达的道路。

1、逸马杀犬于道 。

2、有犬卧于通衢,逸马蹄而毙之。

1、视点不同,(1)以马为主角,(2)以犬为主角。

2、“道”不及“通衢”具体,“杀”不及“蹄而毙之”准确、精彩。

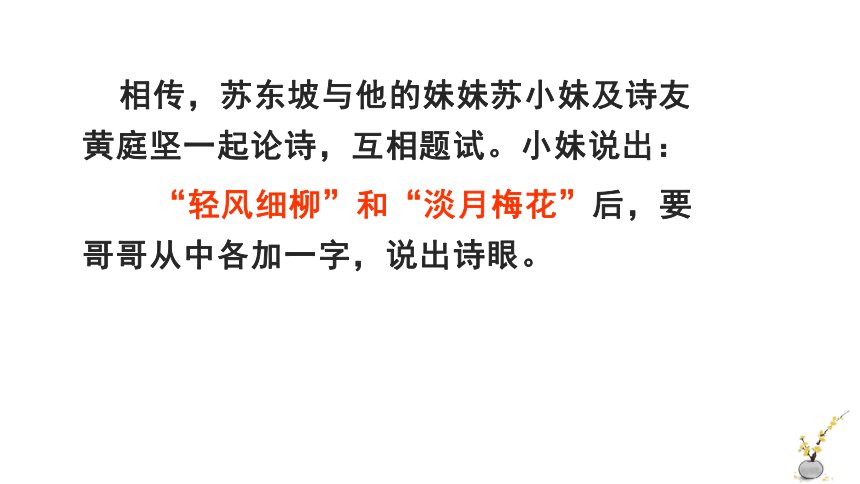

相传,苏东坡与他的妹妹苏小妹及诗友黄庭坚一起论诗,互相题试。小妹说出:

“轻风细柳”和“淡月梅花”后,要哥哥从中各加一字,说出诗眼。

苏东坡当即道:

(不料苏小妹却评之为“下品”。)黄庭坚认真地思索后,得意地说: “有了,

‘轻风舞细柳,淡月隐梅花’。”

(小妹微笑道:“好是好了,但仍不属上品。”一旁的黄庭坚忍不住了,问道:“依小妹的高见呢?”)苏小妹便念了起来 :

轻风扶细柳,淡月失梅花

(苏东坡、黄庭坚吟诵着,玩味着,不禁拊掌称妙。)

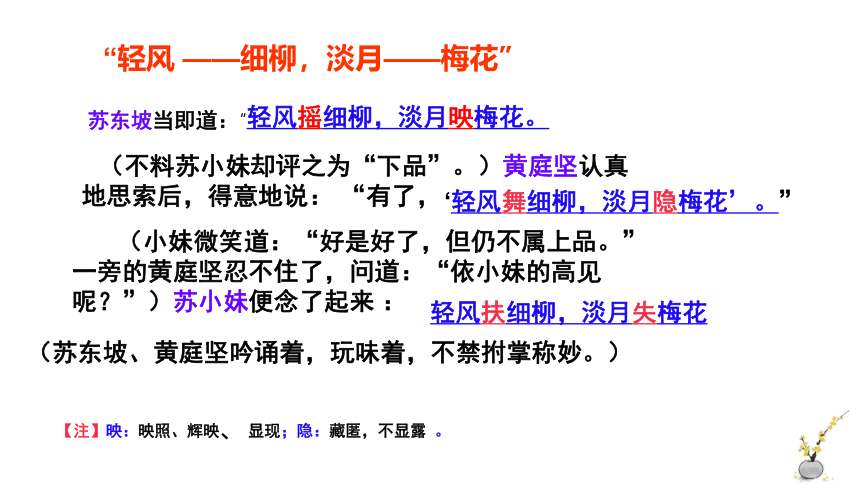

“轻风 ——细柳,淡月——梅花”

【注】映:映照、辉映、显现;隐:藏匿,不显露 。

“轻风摇细柳,淡月映梅花。

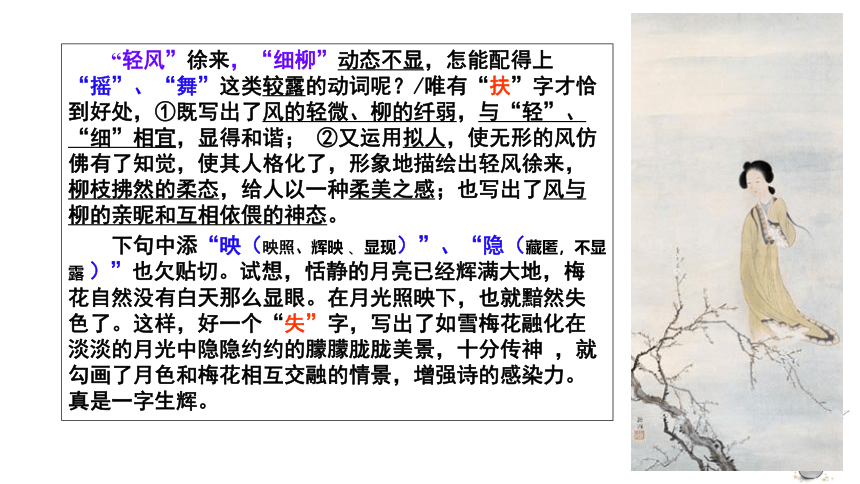

“轻风”徐来,“细柳”动态不显,怎能配得上“摇”、“舞”这类较露的动词呢?/唯有“扶”字才恰到好处,①既写出了风的轻微、柳的纤弱,与“轻”、“细”相宜,显得和谐; ②又运用拟人,使无形的风仿佛有了知觉,使其人格化了,形象地描绘出轻风徐来,柳枝拂然的柔态,给人以一种柔美之感;也写出了风与柳的亲昵和互相依偎的神态。

下句中添“映(映照、辉映 、显现)”、“隐(藏匿,不显露 )”也欠贴切。试想,恬静的月亮已经辉满大地,梅花自然没有白天那么显眼。在月光照映下,也就黯然失色了。这样,好一个“失”字,写出了如雪梅花融化在淡淡的月光中隐隐约约的朦朦胧胧美景,十分传神 ,就勾画了月色和梅花相互交融的情景,增强诗的感染力。真是一字生辉。

古人对诗歌语言的刻意求工,对文学创作的严肃认真态度着实令我们钦佩。那么今人对待语言文字的运用又会是一种怎样的态度呢?今天让我们将借助现代著名美学家朱光潜先生的一篇文章来帮助我们学习如何恰当的使用语言文字。这篇文章的题目叫做-------

咬文嚼字

朱光潜

肆

叁

贰

壹

理清文章的结构,把握文章的中心思想。

深入体会作者“文字和思想感情有着密切关系"的主张。

在理清文意的基础上,对文章进行分析评价,借鉴吸收。

培养正确理解和运用语言文字的习惯,培养“一字不肯放松的谨严"精神。

目 标

朱光潜

(1897--1986) 笔名孟实、孟石,安徽桐城人。现代美学家、文艺理论家。我国现代美学奠基者之一。

代表作:《谈美书简》 《文艺心理学》《论诗》等

座右铭:“以出世的精神,做入世的事业。”

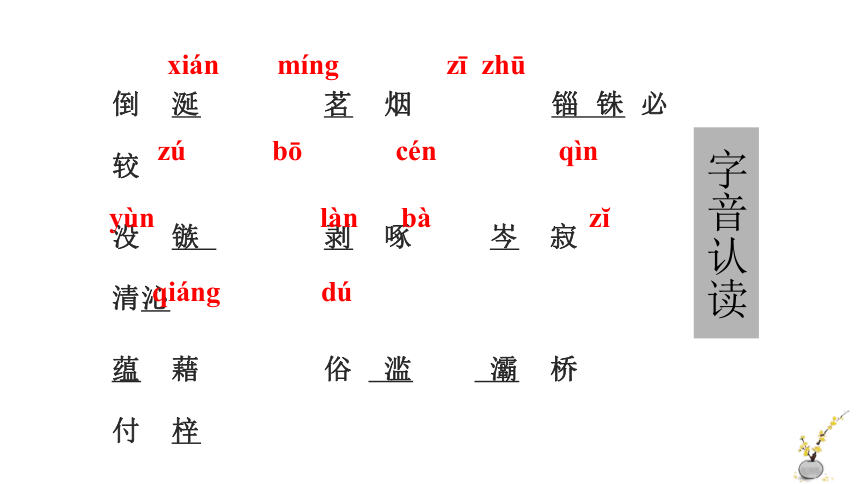

倒 涎 茗 烟 锱 铢 必 较

没 镞 剥 啄 岑 寂 清沁

蕴 藉 俗 滥 灞 桥 付 梓

王 嫱 尺 牍

xián míng zī zhū

zú bō cén qìn

yùn làn bà z?

qiáng dú

字音认读

流弊:

尺牍:

锱铢必较:

推陈翻新:

滋生的或相沿而成的弊端。

书信。

对极少的钱或很小的事,都十分计较。

去掉旧事物的糟粕,取其精华,并使它向新的方向发展。

咬文嚼字

A、过分地斟酌字句(死抠字眼不注重精神实质)。

B、形容掉书袋或卖弄才学。

C、形容强词夺理或狡辩。

1、 学习文件不能只咬文嚼字,关键是领 会文件的精神实质。

2、此君肚里学识稀薄,但在人前说起话来

却常常咬文嚼字,极尽哗众取宠之能事。

3、此事明明是你错了,你再咬文嚼字也毫无用处。

( A )

( B )

( C )

?那么,本课中的“咬文嚼字”指的是什么?(学完课文后再思考回答)

你是没有骨气的文人!

不带感情的判断

你这没有骨气的文人!

语气坚决感情强烈

材料一

“这”字句:是坚决的判断,把必须有的附带语省略。表现强烈的情感,但一般表示深恶痛绝,在赞美时不适宜。

“是”字句:1、表示单纯的叙述语,没有更多意义,不带情感的判断,纵有情感也不能在文字本身出现。

2、可以含有假定语气,带有“你不是”的讥刺意味。

郭沫若的例子从哪个角度说明文字和思想的密切关系?

不同句式,不同意味。文字和思想情感关系密切。

你有革命家的风度。

你这革命家的风度。

长辈对幼儿:你这小淘气!

句式不同,意味不同。

材料二

“以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。”

“尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。”

——王若虚改句

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。射之,终不能复入石矣。

《史记》原句

增减文字,繁简不同,意味不同。

字数不同

意味不同

“在我家的后园,可以看到墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。”

鲁迅《秋夜》

是否可以改成“在我家的后园,可以看到墙外有两株枣树”

材料三

《题李凝幽居》

贾岛

闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧( )月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。

注:①李凝,贾岛的朋友,唐代隐士。②僧,诗人早年出家。③分野色:山野景色被桥分开。 ④云根,即石根云气,古人认为“云触石而生”。走过桥去看见原野迷人的景色,云脚在飘动山石也好像在移动。⑤幽期,再访幽居的日期。⑥负言,食言。

韩愈修改了哪个字,你认为谁的好?

鸟宿池边树,僧敲月下门。 鸟宿池边树,僧推月下门。

至少也有一些温暖的人情;剥啄有声,打破岑寂,平添搅扰。

自掩自推,独往独来,自有一副胸襟气度;冷寂无声。

朱光潜先生的观点:不在哪一个比较恰当,而在哪一种境界是他当时所要说的而且与全诗调和的 。

文学的语言要描绘出想要表现的意境。

字眼不同,意境不同

1、惠山泉水泡小龙团茶。

2、独携小龙团,来试惠山泉。

3、独携天上小团月,来试人间第二泉

朱光潜先生的观点:文学的语言要富有联想意义。

联想与否,意蕴不同

材料四

小结

句式不同,情感不同

字数不同,意味不同

字眼不同,意境不同

联想与否,意蕴不同

由此可见,朱光潜先生要传达给我们的观点就是:文学的语言要能准确表达人物的思想情感,要能够把自己想要说的通过恰当的词语表达出来。(什么样的人写什么样的文章,什么样的心情写什么样的文章,什么样的状态下写什么样的文章)

用四个例子阐明这个观点的方法叫什么呢?

例证法

“烟”苏

轼写诗

正面

反面

咬文嚼字

套板

反应

点铁成金

生发联想

“套语”“滥调”

滑于流弊

请大家阅读课文的第七自然段,看完之后请谈谈在文中的作用。

正反对比论证

套板反应定义

字有直指的意义,有联想的意义。直指的意义易用,联想的意义难用。安于套语滥调,毫不斟酌地使用它们,并且自鸣得意,就是近代文艺心理学家所说的套板反应。

套板反应

那女子长得柳腰桃面,真是沉鱼落雁、闭月羞花。

东家之子,增一分则太长,减一分则太短,着粉则太白,施朱则太赤。

--宋玉《登徒子好色赋》

这个姑娘有着长长的睫毛,大大的眼睛,水汪汪的好像会说话。

那双眼睛,如秋水,如寒星,如宝珠,如白水银里头养着两丸黑水银。

--刘鹗《老残游记》

避免套板,推陈出新。

这是关于一对孪生小姑娘的肖像描写。你认为哪一段写得较好,哪一段有“套板反应”?试简析之。

(l)这是一对孪生小姐妹,看样子也就十岁左右。个子长得差不多高矮,穿戴也都完全一样。两人都是苹果睑儿,樱桃嘴儿,浓黑的眉毛下镶嵌着一双乌黑的杏核儿眼,一笑两个小酒窝;两人都扎着两个羊角辫,辫上都扎着粉红绸结……

(2)两个小姑娘个头一般高,模样差不多,都穿着粉红色连衣裙,都扎着马尾辫儿,辩上扎着红绸蝴蝶结,跑起来就像一对蝴蝶追着两朵鲜花飞。这是一对孪生小姐妹,不细看很难分清谁是姐姐谁是妹妹;一个眼睛虽大,却显得沉静秀气,一个大眼睛乌溜溜地左顾右盼,显得更天真活泼……

明确:

第二段文字较为生动,尤其是细节描写“一对蝴蝶追着两朵鲜花飞”,活灵活现,非常生动,说明作者观察细致。同时,有关眼睛的描写,同中有别,抓住了人物的不同性格特征。

第一段文字虽然也文通字顺,描写也很细致,但有点“千人一面”之嫌,这种情况朱光潜先生给它起了个名字叫“套板反应”。

本课中的“咬文嚼字”指的是什么?(给文中的“咬文嚼字”下一个定义。)

“在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。”

咬文嚼字是一字不肯放松的谨严精神。

“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和感情。”(第三段)

“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲’。”(第五段)

实质――调整思想感情

推敲思想情感

文章结构

提出问题

一(1-5)举例说明文字和思想的密切关系 (共有三个例子,分别从不同角度论述)。

二(6-7)讲文字联想意义的使用与套语滥调全无新奇正负两面(共有两个例子,一正一反)。

三(8)总结全文,提倡人们创作和欣赏作品中要咬文嚼字。

分析问题

解决问题

主旨:

本文通过文学史上的“炼字”实例进行分析,旁征博引,深入浅出地阐明了“咬文嚼字”的精髓,阐明“在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和感情”的道理。借以说明在文学创作和阅读方面“必须有一字不肯放松的谨严”,用认真的态度和谨严的精神加强语言修养,提高自身语言运用能力。

无论你所要讲的是什么,真正能够表现它的句子只有一个,真正适用的动词和形容词也只有一个,就是那最准确的一句、最准确的一个动词和形容词。其他类似的却很多。而你必须把这唯一的句子、 唯一的动词、唯一的形容词找出来。

——[法]福楼拜对莫泊桑说

随笔:散文的一种,随手笔录,不拘一格的文字,内容广泛,形式多样,中国宋代以来,凡杂记见闻,皆用此名,“五四”以来,十分流行,一般以借景抒情,夹叙夹议,意味隽永,短小活泼为特色。解放以后,它是我国报刊常用的一种文学体裁,和杂文很相似,常常把文学表现手法与政论结合起来,有很强的战斗性和感染力,是一种文艺性的短篇政论文。

文艺随笔

也叫文艺短论,是文艺评论的一种,它的特点是:

一事一议;

篇幅短小;

既发议论又谈感受,行文自由,语言精辟,议论形象。

一次,欧阳修和朋友在街上散步,看到一匹脱缰的奔马踏死一只狗。你认为下面哪种表述较好。

1、逸马杀犬于道 。

2、有犬卧于通衢,逸马蹄而毙之。

注(1)逸:马脱缰奔跑。

(2)衢:四通八达的道路。

1、逸马杀犬于道 。

2、有犬卧于通衢,逸马蹄而毙之。

1、视点不同,(1)以马为主角,(2)以犬为主角。

2、“道”不及“通衢”具体,“杀”不及“蹄而毙之”准确、精彩。

相传,苏东坡与他的妹妹苏小妹及诗友黄庭坚一起论诗,互相题试。小妹说出:

“轻风细柳”和“淡月梅花”后,要哥哥从中各加一字,说出诗眼。

苏东坡当即道:

(不料苏小妹却评之为“下品”。)黄庭坚认真地思索后,得意地说: “有了,

‘轻风舞细柳,淡月隐梅花’。”

(小妹微笑道:“好是好了,但仍不属上品。”一旁的黄庭坚忍不住了,问道:“依小妹的高见呢?”)苏小妹便念了起来 :

轻风扶细柳,淡月失梅花

(苏东坡、黄庭坚吟诵着,玩味着,不禁拊掌称妙。)

“轻风 ——细柳,淡月——梅花”

【注】映:映照、辉映、显现;隐:藏匿,不显露 。

“轻风摇细柳,淡月映梅花。

“轻风”徐来,“细柳”动态不显,怎能配得上“摇”、“舞”这类较露的动词呢?/唯有“扶”字才恰到好处,①既写出了风的轻微、柳的纤弱,与“轻”、“细”相宜,显得和谐; ②又运用拟人,使无形的风仿佛有了知觉,使其人格化了,形象地描绘出轻风徐来,柳枝拂然的柔态,给人以一种柔美之感;也写出了风与柳的亲昵和互相依偎的神态。

下句中添“映(映照、辉映 、显现)”、“隐(藏匿,不显露 )”也欠贴切。试想,恬静的月亮已经辉满大地,梅花自然没有白天那么显眼。在月光照映下,也就黯然失色了。这样,好一个“失”字,写出了如雪梅花融化在淡淡的月光中隐隐约约的朦朦胧胧美景,十分传神 ,就勾画了月色和梅花相互交融的情景,增强诗的感染力。真是一字生辉。

古人对诗歌语言的刻意求工,对文学创作的严肃认真态度着实令我们钦佩。那么今人对待语言文字的运用又会是一种怎样的态度呢?今天让我们将借助现代著名美学家朱光潜先生的一篇文章来帮助我们学习如何恰当的使用语言文字。这篇文章的题目叫做-------

咬文嚼字

朱光潜

肆

叁

贰

壹

理清文章的结构,把握文章的中心思想。

深入体会作者“文字和思想感情有着密切关系"的主张。

在理清文意的基础上,对文章进行分析评价,借鉴吸收。

培养正确理解和运用语言文字的习惯,培养“一字不肯放松的谨严"精神。

目 标

朱光潜

(1897--1986) 笔名孟实、孟石,安徽桐城人。现代美学家、文艺理论家。我国现代美学奠基者之一。

代表作:《谈美书简》 《文艺心理学》《论诗》等

座右铭:“以出世的精神,做入世的事业。”

倒 涎 茗 烟 锱 铢 必 较

没 镞 剥 啄 岑 寂 清沁

蕴 藉 俗 滥 灞 桥 付 梓

王 嫱 尺 牍

xián míng zī zhū

zú bō cén qìn

yùn làn bà z?

qiáng dú

字音认读

流弊:

尺牍:

锱铢必较:

推陈翻新:

滋生的或相沿而成的弊端。

书信。

对极少的钱或很小的事,都十分计较。

去掉旧事物的糟粕,取其精华,并使它向新的方向发展。

咬文嚼字

A、过分地斟酌字句(死抠字眼不注重精神实质)。

B、形容掉书袋或卖弄才学。

C、形容强词夺理或狡辩。

1、 学习文件不能只咬文嚼字,关键是领 会文件的精神实质。

2、此君肚里学识稀薄,但在人前说起话来

却常常咬文嚼字,极尽哗众取宠之能事。

3、此事明明是你错了,你再咬文嚼字也毫无用处。

( A )

( B )

( C )

?那么,本课中的“咬文嚼字”指的是什么?(学完课文后再思考回答)

你是没有骨气的文人!

不带感情的判断

你这没有骨气的文人!

语气坚决感情强烈

材料一

“这”字句:是坚决的判断,把必须有的附带语省略。表现强烈的情感,但一般表示深恶痛绝,在赞美时不适宜。

“是”字句:1、表示单纯的叙述语,没有更多意义,不带情感的判断,纵有情感也不能在文字本身出现。

2、可以含有假定语气,带有“你不是”的讥刺意味。

郭沫若的例子从哪个角度说明文字和思想的密切关系?

不同句式,不同意味。文字和思想情感关系密切。

你有革命家的风度。

你这革命家的风度。

长辈对幼儿:你这小淘气!

句式不同,意味不同。

材料二

“以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。”

“尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。”

——王若虚改句

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。射之,终不能复入石矣。

《史记》原句

增减文字,繁简不同,意味不同。

字数不同

意味不同

“在我家的后园,可以看到墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。”

鲁迅《秋夜》

是否可以改成“在我家的后园,可以看到墙外有两株枣树”

材料三

《题李凝幽居》

贾岛

闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧( )月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。

注:①李凝,贾岛的朋友,唐代隐士。②僧,诗人早年出家。③分野色:山野景色被桥分开。 ④云根,即石根云气,古人认为“云触石而生”。走过桥去看见原野迷人的景色,云脚在飘动山石也好像在移动。⑤幽期,再访幽居的日期。⑥负言,食言。

韩愈修改了哪个字,你认为谁的好?

鸟宿池边树,僧敲月下门。 鸟宿池边树,僧推月下门。

至少也有一些温暖的人情;剥啄有声,打破岑寂,平添搅扰。

自掩自推,独往独来,自有一副胸襟气度;冷寂无声。

朱光潜先生的观点:不在哪一个比较恰当,而在哪一种境界是他当时所要说的而且与全诗调和的 。

文学的语言要描绘出想要表现的意境。

字眼不同,意境不同

1、惠山泉水泡小龙团茶。

2、独携小龙团,来试惠山泉。

3、独携天上小团月,来试人间第二泉

朱光潜先生的观点:文学的语言要富有联想意义。

联想与否,意蕴不同

材料四

小结

句式不同,情感不同

字数不同,意味不同

字眼不同,意境不同

联想与否,意蕴不同

由此可见,朱光潜先生要传达给我们的观点就是:文学的语言要能准确表达人物的思想情感,要能够把自己想要说的通过恰当的词语表达出来。(什么样的人写什么样的文章,什么样的心情写什么样的文章,什么样的状态下写什么样的文章)

用四个例子阐明这个观点的方法叫什么呢?

例证法

“烟”苏

轼写诗

正面

反面

咬文嚼字

套板

反应

点铁成金

生发联想

“套语”“滥调”

滑于流弊

请大家阅读课文的第七自然段,看完之后请谈谈在文中的作用。

正反对比论证

套板反应定义

字有直指的意义,有联想的意义。直指的意义易用,联想的意义难用。安于套语滥调,毫不斟酌地使用它们,并且自鸣得意,就是近代文艺心理学家所说的套板反应。

套板反应

那女子长得柳腰桃面,真是沉鱼落雁、闭月羞花。

东家之子,增一分则太长,减一分则太短,着粉则太白,施朱则太赤。

--宋玉《登徒子好色赋》

这个姑娘有着长长的睫毛,大大的眼睛,水汪汪的好像会说话。

那双眼睛,如秋水,如寒星,如宝珠,如白水银里头养着两丸黑水银。

--刘鹗《老残游记》

避免套板,推陈出新。

这是关于一对孪生小姑娘的肖像描写。你认为哪一段写得较好,哪一段有“套板反应”?试简析之。

(l)这是一对孪生小姐妹,看样子也就十岁左右。个子长得差不多高矮,穿戴也都完全一样。两人都是苹果睑儿,樱桃嘴儿,浓黑的眉毛下镶嵌着一双乌黑的杏核儿眼,一笑两个小酒窝;两人都扎着两个羊角辫,辫上都扎着粉红绸结……

(2)两个小姑娘个头一般高,模样差不多,都穿着粉红色连衣裙,都扎着马尾辫儿,辩上扎着红绸蝴蝶结,跑起来就像一对蝴蝶追着两朵鲜花飞。这是一对孪生小姐妹,不细看很难分清谁是姐姐谁是妹妹;一个眼睛虽大,却显得沉静秀气,一个大眼睛乌溜溜地左顾右盼,显得更天真活泼……

明确:

第二段文字较为生动,尤其是细节描写“一对蝴蝶追着两朵鲜花飞”,活灵活现,非常生动,说明作者观察细致。同时,有关眼睛的描写,同中有别,抓住了人物的不同性格特征。

第一段文字虽然也文通字顺,描写也很细致,但有点“千人一面”之嫌,这种情况朱光潜先生给它起了个名字叫“套板反应”。

本课中的“咬文嚼字”指的是什么?(给文中的“咬文嚼字”下一个定义。)

“在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。”

咬文嚼字是一字不肯放松的谨严精神。

“咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和感情。”(第三段)

“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲’。”(第五段)

实质――调整思想感情

推敲思想情感

文章结构

提出问题

一(1-5)举例说明文字和思想的密切关系 (共有三个例子,分别从不同角度论述)。

二(6-7)讲文字联想意义的使用与套语滥调全无新奇正负两面(共有两个例子,一正一反)。

三(8)总结全文,提倡人们创作和欣赏作品中要咬文嚼字。

分析问题

解决问题

主旨:

本文通过文学史上的“炼字”实例进行分析,旁征博引,深入浅出地阐明了“咬文嚼字”的精髓,阐明“在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和感情”的道理。借以说明在文学创作和阅读方面“必须有一字不肯放松的谨严”,用认真的态度和谨严的精神加强语言修养,提高自身语言运用能力。

无论你所要讲的是什么,真正能够表现它的句子只有一个,真正适用的动词和形容词也只有一个,就是那最准确的一句、最准确的一个动词和形容词。其他类似的却很多。而你必须把这唯一的句子、 唯一的动词、唯一的形容词找出来。

——[法]福楼拜对莫泊桑说