教科版(2017秋)小学科学一年级下册1.7认识一袋空气 教学设计

文档属性

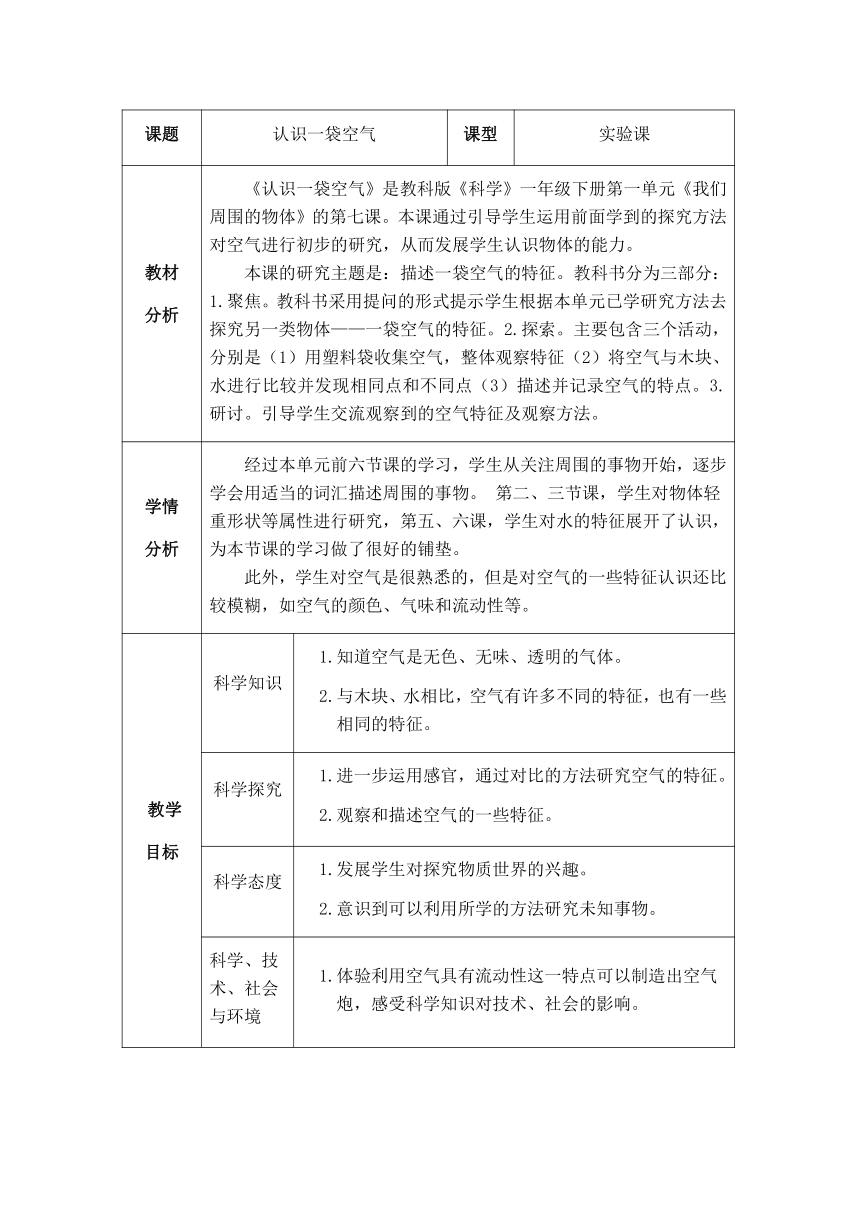

| 名称 | 教科版(2017秋)小学科学一年级下册1.7认识一袋空气 教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-05-21 09:44:40 | ||

图片预览

文档简介

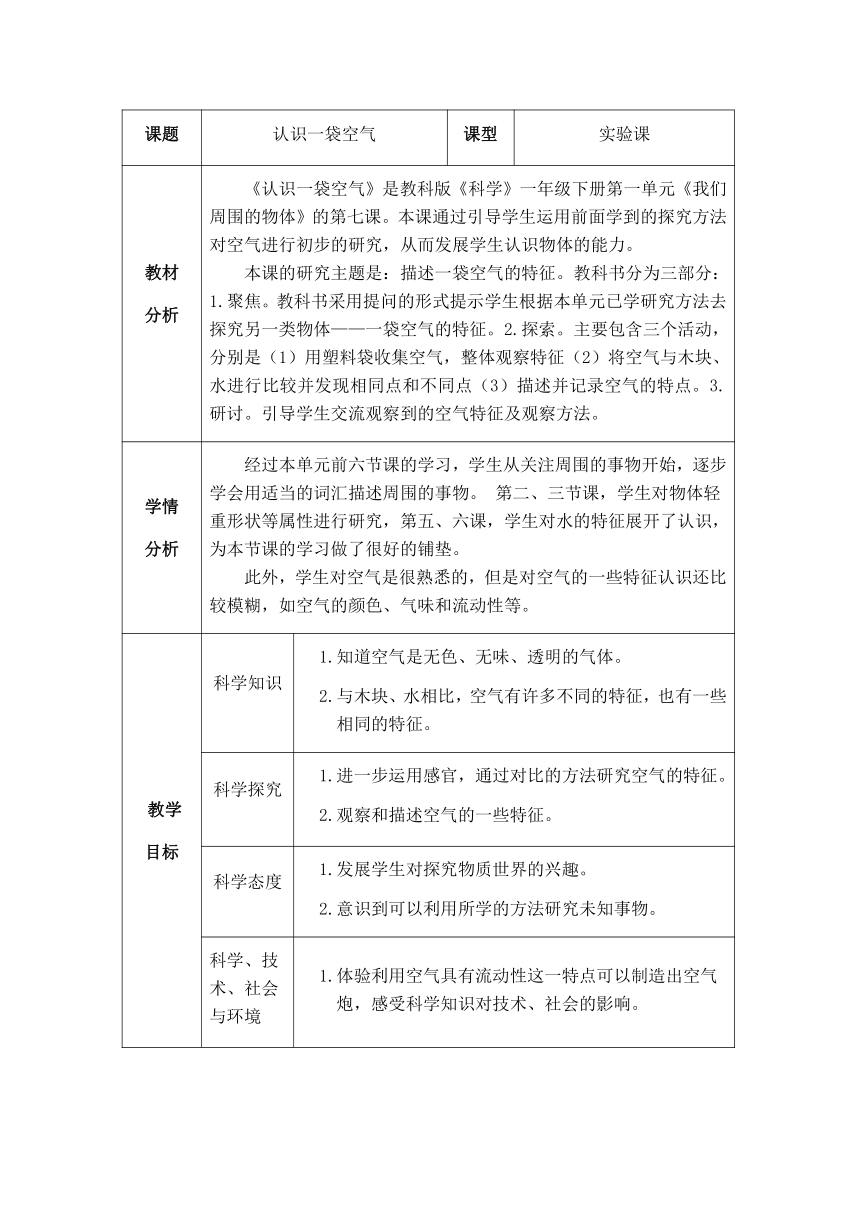

课题

认识一袋空气

课型

实验课

教材分析

《认识一袋空气》是教科版《科学》一年级下册第一单元《我们周围的物体》的第七课。本课通过引导学生运用前面学到的探究方法对空气进行初步的研究,从而发展学生认识物体的能力。本课的研究主题是:描述一袋空气的特征。教科书分为三部分:1.聚焦。教科书采用提问的形式提示学生根据本单元已学研究方法去探究另一类物体——一袋空气的特征。2.探索。主要包含三个活动,分别是(1)用塑料袋收集空气,整体观察特征(2)将空气与木块、水进行比较并发现相同点和不同点(3)描述并记录空气的特点。3.研讨。引导学生交流观察到的空气特征及观察方法。

学情分析

经过本单元前六节课的学习,学生从关注周围的事物开始,逐步学会用适当的词汇描述周围的事物。

第二、三节课,学生对物体轻重形状等属性进行研究,第五、六课,学生对水的特征展开了认识,为本节课的学习做了很好的铺垫。此外,学生对空气是很熟悉的,但是对空气的一些特征认识还比较模糊,如空气的颜色、气味和流动性等。

教学目标

科学知识

1.知道空气是无色、无味、透明的气体。2.与木块、水相比,空气有许多不同的特征,也有一些相同的特征。

科学探究

1.进一步运用感官,通过对比的方法研究空气的特征。2.观察和描述空气的一些特征。

科学态度

1.发展学生对探究物质世界的兴趣。2.意识到可以利用所学的方法研究未知事物。

科学、技术、社会与环境

1.体验利用空气具有流动性这一特点可以制造出空气炮,感受科学知识对技术、社会的影响。

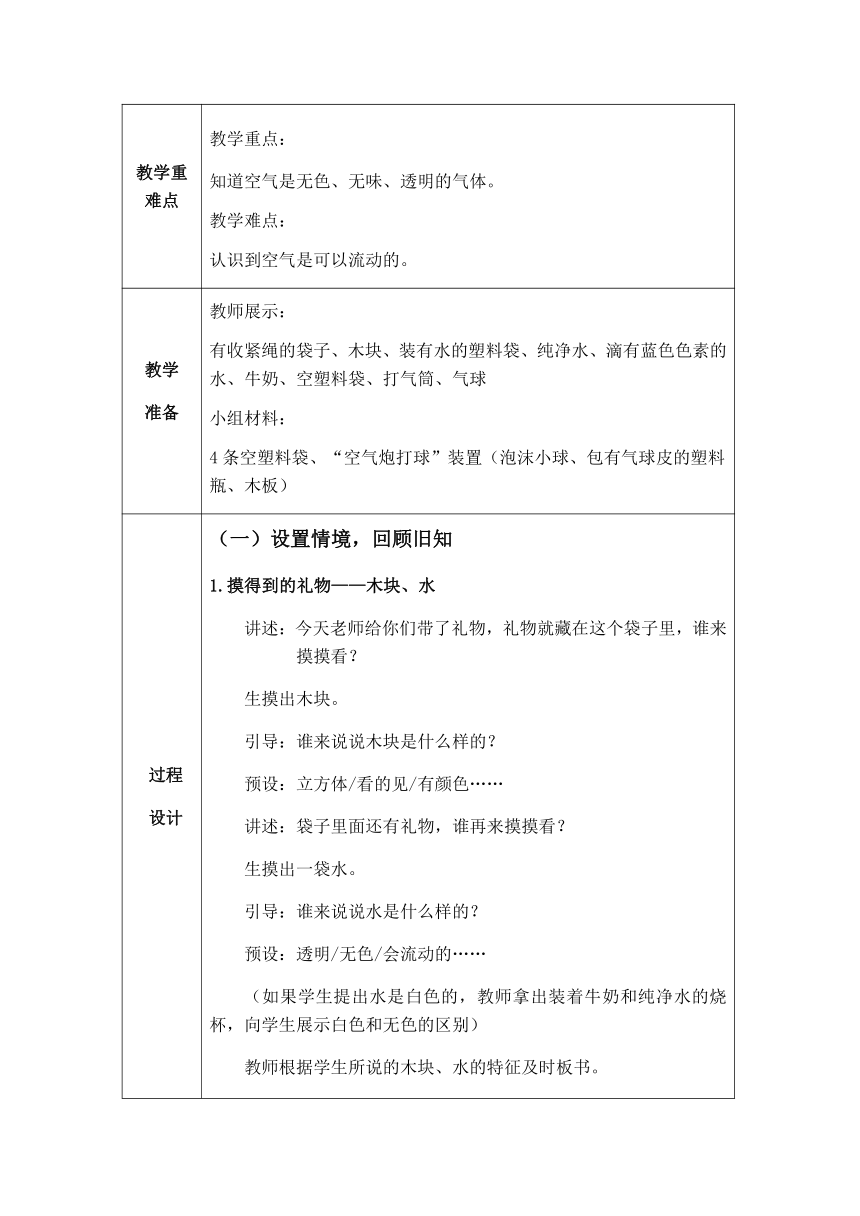

教学重难点

教学重点:知道空气是无色、无味、透明的气体。教学难点:认识到空气是可以流动的。

教学准备

教师展示:有收紧绳的袋子、木块、装有水的塑料袋、纯净水、滴有蓝色色素的水、牛奶、空塑料袋、打气筒、气球小组材料:4条空塑料袋、“空气炮打球”装置(泡沫小球、包有气球皮的塑料瓶、木板)

过程设计

(一)设置情境,回顾旧知1.摸得到的礼物——木块、水讲述:今天老师给你们带了礼物,礼物就藏在这个袋子里,谁来摸摸看?

生摸出木块。引导:谁来说说木块是什么样的?预设:立方体/看的见/有颜色……讲述:袋子里面还有礼物,谁再来摸摸看?生摸出一袋水。引导:谁来说说水是什么样的?预设:透明/无色/会流动的……(如果学生提出水是白色的,教师拿出装着牛奶和纯净水的烧杯,向学生展示白色和无色的区别)教师根据学生所说的木块、水的特征及时板书。

2.摸不到的礼物——空气讲述:袋子里面还有礼物,谁再来摸摸看?

预设:没有礼物了。

师拉紧袋子的收紧带,问:现在有了吗?

预设:空气!

揭题:这节课,我们就一起来《认识一袋空气》。【设计意图】设置情境——“从袋子里摸出礼物”,旨在调动学习氛围,激发学生积极回忆木块、水的特征的兴致,也为后续环节——“观察空气”做好对比铺垫。低段学生对抽象概念的理解需要建立在具体内容的基础上,基于此,我准备了纯净水(无色透明)、牛奶(白色不透明)和滴加蓝色色素的水(蓝色透明)以帮助学生清楚地分辨透明、无色与白色等概念。(二)综合方法,观察空气1.收集空气过渡:这儿有个袋子,谁来帮忙收集一袋空气?

预设:往袋子里吹起/煽动几下袋子收集/拿着袋子跑一会收集纠正:往袋子里吹进去的是我们身体里的气体,不是空气,所以我们不能用吹气的方式收集空气。2.观察空气引导:你们准备用什么方法去观察空气?预设:看一看/摸一下/闻一闻……活动:收集空气并观察空气。交流:你们观察到的空气是什么样的?预设:透明的/无色的/摸不到/看不到……2.对比木块、水和空气对应木块和水的特征,将空气的特征补充完整。关于空气“是否流动”学生出现分歧。讲述:这个问题确实有些难,不要急,我们先来玩一个游戏——空气炮打球。【设计意图】用问题引导的方式,提示学生回忆研究木块、水时用的研究方法,以此引导学生的思维方向。通过空气与木块、水的比较研究,使学生重点关注空气的流动性这一特征。(三)依托游戏,破解难点1.活动说明视频1:展示材料摆放方式。提醒:(1)瓶口不能碰到小球(2)使用时摁住套住的气球皮。视频2:演示“空气炮”使用方法,小男孩没有打中木板。提问:你们有信心打中木板吗?2.开始活动

学生轮流使用“空气炮”打球,如图所示:

3.交流讨论提问1:你们打中木板了吗?

预设:打中了。提问2:你们的瓶口碰到小球了吗?

预设:没有。提问3:那你们的小球怎么会滚动呀?

预设:因为空气。提问4:说明空气会不会流动?

预设:空气会流动。【设计意图】在体验活动中孩子们真切地感知是空气在推动小球前进,以此突破“空气具有流动性”这一难点。以游戏的形式引导孩子们参与知识形成的过程中,理解认知代替机械记忆。(四)小结与延伸1.

学生收获

学生回顾所学并总结。2.

拓展问题

演示:一生使用打气筒打气,打一会后气球飞走了。

疑问:气球为什么会飞走呢?请同学们回去找找答案。

板书设计

认识一袋空气

课型

实验课

教材分析

《认识一袋空气》是教科版《科学》一年级下册第一单元《我们周围的物体》的第七课。本课通过引导学生运用前面学到的探究方法对空气进行初步的研究,从而发展学生认识物体的能力。本课的研究主题是:描述一袋空气的特征。教科书分为三部分:1.聚焦。教科书采用提问的形式提示学生根据本单元已学研究方法去探究另一类物体——一袋空气的特征。2.探索。主要包含三个活动,分别是(1)用塑料袋收集空气,整体观察特征(2)将空气与木块、水进行比较并发现相同点和不同点(3)描述并记录空气的特点。3.研讨。引导学生交流观察到的空气特征及观察方法。

学情分析

经过本单元前六节课的学习,学生从关注周围的事物开始,逐步学会用适当的词汇描述周围的事物。

第二、三节课,学生对物体轻重形状等属性进行研究,第五、六课,学生对水的特征展开了认识,为本节课的学习做了很好的铺垫。此外,学生对空气是很熟悉的,但是对空气的一些特征认识还比较模糊,如空气的颜色、气味和流动性等。

教学目标

科学知识

1.知道空气是无色、无味、透明的气体。2.与木块、水相比,空气有许多不同的特征,也有一些相同的特征。

科学探究

1.进一步运用感官,通过对比的方法研究空气的特征。2.观察和描述空气的一些特征。

科学态度

1.发展学生对探究物质世界的兴趣。2.意识到可以利用所学的方法研究未知事物。

科学、技术、社会与环境

1.体验利用空气具有流动性这一特点可以制造出空气炮,感受科学知识对技术、社会的影响。

教学重难点

教学重点:知道空气是无色、无味、透明的气体。教学难点:认识到空气是可以流动的。

教学准备

教师展示:有收紧绳的袋子、木块、装有水的塑料袋、纯净水、滴有蓝色色素的水、牛奶、空塑料袋、打气筒、气球小组材料:4条空塑料袋、“空气炮打球”装置(泡沫小球、包有气球皮的塑料瓶、木板)

过程设计

(一)设置情境,回顾旧知1.摸得到的礼物——木块、水讲述:今天老师给你们带了礼物,礼物就藏在这个袋子里,谁来摸摸看?

生摸出木块。引导:谁来说说木块是什么样的?预设:立方体/看的见/有颜色……讲述:袋子里面还有礼物,谁再来摸摸看?生摸出一袋水。引导:谁来说说水是什么样的?预设:透明/无色/会流动的……(如果学生提出水是白色的,教师拿出装着牛奶和纯净水的烧杯,向学生展示白色和无色的区别)教师根据学生所说的木块、水的特征及时板书。

2.摸不到的礼物——空气讲述:袋子里面还有礼物,谁再来摸摸看?

预设:没有礼物了。

师拉紧袋子的收紧带,问:现在有了吗?

预设:空气!

揭题:这节课,我们就一起来《认识一袋空气》。【设计意图】设置情境——“从袋子里摸出礼物”,旨在调动学习氛围,激发学生积极回忆木块、水的特征的兴致,也为后续环节——“观察空气”做好对比铺垫。低段学生对抽象概念的理解需要建立在具体内容的基础上,基于此,我准备了纯净水(无色透明)、牛奶(白色不透明)和滴加蓝色色素的水(蓝色透明)以帮助学生清楚地分辨透明、无色与白色等概念。(二)综合方法,观察空气1.收集空气过渡:这儿有个袋子,谁来帮忙收集一袋空气?

预设:往袋子里吹起/煽动几下袋子收集/拿着袋子跑一会收集纠正:往袋子里吹进去的是我们身体里的气体,不是空气,所以我们不能用吹气的方式收集空气。2.观察空气引导:你们准备用什么方法去观察空气?预设:看一看/摸一下/闻一闻……活动:收集空气并观察空气。交流:你们观察到的空气是什么样的?预设:透明的/无色的/摸不到/看不到……2.对比木块、水和空气对应木块和水的特征,将空气的特征补充完整。关于空气“是否流动”学生出现分歧。讲述:这个问题确实有些难,不要急,我们先来玩一个游戏——空气炮打球。【设计意图】用问题引导的方式,提示学生回忆研究木块、水时用的研究方法,以此引导学生的思维方向。通过空气与木块、水的比较研究,使学生重点关注空气的流动性这一特征。(三)依托游戏,破解难点1.活动说明视频1:展示材料摆放方式。提醒:(1)瓶口不能碰到小球(2)使用时摁住套住的气球皮。视频2:演示“空气炮”使用方法,小男孩没有打中木板。提问:你们有信心打中木板吗?2.开始活动

学生轮流使用“空气炮”打球,如图所示:

3.交流讨论提问1:你们打中木板了吗?

预设:打中了。提问2:你们的瓶口碰到小球了吗?

预设:没有。提问3:那你们的小球怎么会滚动呀?

预设:因为空气。提问4:说明空气会不会流动?

预设:空气会流动。【设计意图】在体验活动中孩子们真切地感知是空气在推动小球前进,以此突破“空气具有流动性”这一难点。以游戏的形式引导孩子们参与知识形成的过程中,理解认知代替机械记忆。(四)小结与延伸1.

学生收获

学生回顾所学并总结。2.

拓展问题

演示:一生使用打气筒打气,打一会后气球飞走了。

疑问:气球为什么会飞走呢?请同学们回去找找答案。

板书设计